Potere

Potere

Introduzione

Il significato più generale del concetto di 'potere' si ritrova nel Sofista di Platone, in cui si afferma che il potere è "la definizione dell'essere", il tratto distintivo dell'esistenza reale: ossia la capacità di "influenzare un altro, o di essere influenzati da un altro" (Sofista, 247e). John Locke adottò quest'uso, riprendendo la distinzione platonica tra potere passivo e potere attivo; "il potere così concepito", scrive Locke, "è duplice, cioè capace di fare o di subire un cambiamento" (Saggio sull'intelletto umano, cap. XXI, § 2). La maggior parte dei filosofi e dei sociologi, tuttavia, ha riferito il concetto di potere esclusivamente alle capacità attive.

Ascrivere un potere a un soggetto, a una persona o a una collettività non significa ascrivere una qualità - né di tipo sensoriale (come aveva intuito Locke), né misteriosa e occulta (come affermava Molière allorché metteva in ridicolo l'idea che l'oppio possieda una virtus dormitiva che spiegherebbe la sua capacità di indurre il sonno). A partire dal filosofo inglese Gilbert Ryle, è diventata prassi comune analizzare tali ascrizioni di poteri in termini di enunciati disposizionali, ossia come combinazioni di enunciati condizionali o ipotetici che specificano cosa si verificherebbe in un determinato insieme di circostanze se tali poteri venissero esercitati. Ma sappiamo quali enunciati condizionali specificano le disposizioni di un dato oggetto (o soggetto) solo perché sappiamo già che esso ha determinati poteri. Sembra pertanto legittimo affermare che "X ha il potere di fare A" significa "X farà o può fare A, nelle condizioni appropriate, in virtù della sua intrinseca natura". In questa prospettiva, ascrivere un potere significa affermare che ciò che X fa o può fare è determinato non semplicemente dagli stimoli cui X può essere soggetto o dalle condizioni estrinseche in cui si trova, ma in qualche misura dalla natura o costituzione intrinseca di X, da cui deriva il suo potere. Quella di potere è quindi "una nozione associata in modo particolare alla capacità di agire, all'avvio di catene di eventi, all'attività". Non si tratta, peraltro, di una nozione antropomorfica, poiché la 'capacità di agire' in questo caso è intesa come definita dalla distinzione tra natura intrinseca e circostanze estrinseche (v. Harré e Madden, 1975, pp. 84-91).Il tema di questo articolo, tuttavia, è il potere sociale, e gli agenti il cui potere costituirà l'oggetto della nostra discussione saranno quindi agenti sociali, sia individui che collettività (gruppi o organizzazioni). I poteri di tali agenti consistono nella capacità di provocare determinati cambiamenti. Ma non tutti i cambiamenti che gli agenti sociali sono in grado di provocare possono essere considerati a buon diritto conseguenze del loro potere. Alcuni di essi saranno troppo banali: la capacità di A di muovere correnti d'aria quando parla non è certo una manifestazione del suo potere. Altri cambiamenti sono in contrasto con i desideri e le aspettative del soggetto. A non verrà definito potente se le sue azioni sovvertono regolarmente le sue intenzioni - anche se il potere a volte può annullare se stesso.

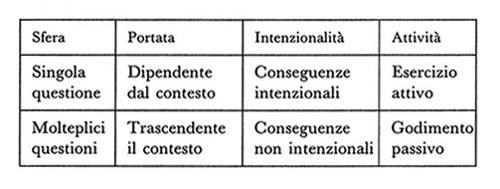

Certi cambiamenti poi sono in contrasto con gli interessi del soggetto. A non sarà considerato potente se le sue azioni vanno regolarmente contro i suoi interessi. Alla luce di quanto detto, sono stati proposti tre modi per delimitare il concetto di potere. In primo luogo, alcuni autori hanno sostenuto che i cambiamenti causati dal potere devono essere rilevanti (v. White, 1972). In secondo luogo, si è affermato a volte che tali cambiamenti devono essere intenzionali; è questa ad esempio la posizione di Bertrand Russell (v., 1938), che definisce il potere come "la produzione di effetti intenzionali" (dimenticando, peraltro, che 'potere' denota una capacità, non il suo esercizio). In terzo luogo, i cambiamenti prodotti dal potere possono essere intesi come cambiamenti che favoriscono gli interessi dei potenti; Hobbes, ad esempio, definisce il potere dell'uomo come il complesso dei "mezzi che ha a sua disposizione per raggiungere qualche futuro scopo che a lui sembra vantaggioso" (Leviatano, cap. X).

Tuttavia, tutte e tre queste limitazioni del concetto sollevano una serie di problemi che analizzeremo più da vicino nelle pagine seguenti. In primo luogo, quali effetti siano o meno 'rilevanti' è una questione di giudizio (il giudizio di chi?). In secondo luogo, l'idea che il potere debba essere intenzionale è contestabile. Non può forse un soggetto avere ed esercitare potere senza cercare deliberatamente di farlo, in modo inconsapevole o di routine, senza rendersi conto degli effetti che può provocare o provoca effettivamente - come quando, ad esempio, attuando le sue decisioni di investimento, toglie o procura lavoro a persone a lui sconosciute? E in che misura deve essere A in persona a produrre i cambiamenti in questione? Come considerare il caso in cui le intenzioni di A siano realizzate attraverso fattori che sfuggono al suo controllo? Che rapporto sussiste tra potere e fortuna?In terzo luogo, l'idea che il potere debba avvantaggiare gli interessi dei potenti richiede un esame più attento della complessa nozione di 'interessi', sulla quale ritorneremo in seguito.

La nozione di potere può anche essere definita e impiegata in riferimento ad agenti collettivi. Hannah Arendt, ad esempio, si richiama a una tradizione e a un lessico "antico e venerando" secondo cui il termine 'potere' "indica la capacità umana non semplicemente di agire, ma di agire di concerto. Il potere non è mai proprietà dell'individuo; esso appartiene a un gruppo e continua ad esistere solo finché il gruppo resta unito.

Quando diciamo che un individuo 'ha potere' ci riferiamo in realtà al fatto che a tale individuo è stata conferita da un certo numero di persone la facoltà di agire in loro nome" (v. Arendt, 1970, p. 44).

Per Platone e Aristotele, secondo Franz Neumann (v., 1964, p. 5) "il potere politico è il potere complessivo della comunità"; Cicerone, dal canto suo, parla di 'potestas in populo'. Hannah Arendt vede esemplificata questa tradizione tra gli Ateniesi, i Romani e i rivoluzionari del XVIII secolo, specialmente in America. Ma anche altri autori parlano del potere in questi termini. Secondo Montesquieu, ad esempio, 'l'état civil' unisce le volontà individuali, ma i poteri individuali (forces particulières) "non possono unirsi se non quando si uniscono tutte le volontà" (L'Esprit des lois, libro I, cap. 3).

Il problema di associare le volontà individuali per ottenere risultati che andrebbero a beneficio della collettività ha assunto un'importanza centrale nelle scienze sociali a partire dallo studio di Mancur Olson (v., 1965). Il problema dell'azione collettiva sorge perché è difficile ottenere che gli individui cooperino per il mutuo vantaggio, quando possono beneficiare degli esiti dell'azione collettiva senza impegnarsi in prima persona (il cosiddetto problema del free rider). L'esempio più noto di tale problema è la generalizzazione del cosiddetto 'dilemma del prigioniero', che rappresenta una situazione in cui è meglio per tutti cooperare, ma è razionale per i singoli individui non farlo. Ad esempio, è meglio per tutti i lavoratori scioperare per ottenere condizioni salariali migliori, ma per ognuno di essi è meglio presentarsi al lavoro; è meglio per tutti i pescatori non praticare la pesca a strascico, ma è meglio per il singolo infrangere la regola; è meglio per tutti non gettare rifiuti nel parco, mentre i singoli individui non hanno alcun incentivo ad astenersi dal farlo. Comportamenti quali votare, denunciare i redditi alle autorità e aderire a un movimento rivoluzionario rispondono alla stessa logica.

Le soluzioni al problema dell'azione collettiva possono essere centralizzate - quando l'obiettivo viene raggiunto dall'esterno attraverso il ricorso alla forza o a incentivi selezionati - oppure decentralizzate - quando una qualche combinazione di interesse personale a lungo termine, altruismo e conformità alle norme sociali può ingenerare un comportamento orientato alla cooperazione. In sintesi il potere, inteso come capacità dell'azione collettiva di ottenere risultati mutuamente vantaggiosi, dipende dalle condizioni alle quali gli individui sono disposti a cooperare.Tuttavia il potere sociale così come lo abbiamo considerato sinora, individuale o collettivo che sia, non corrisponde all'accezione più ristretta in cui il termine 'potere' viene spesso usato nel linguaggio comune e negli scritti dei filosofi, degli storici e degli scienziati sociali. In questa accezione più ristretta, gli effetti prodotti dal potere sono ancora più specifici: si tratta cioè di modifiche indotte in altri agenti sociali che si traducono nel loro conformarsi alla nostra volontà. Il potere, in questa accezione più ristretta, è essenzialmente relazionale e consiste nel potere su altri. Questa distinzione tra l'accezione più ampia del concetto - potere come capacità attiva di produrre effetti - e quella ristretta appena illustrata è stata colta nel modo più perspicuo da Spinoza, allorché distingue tra potentia e potestas. Una cosa ha bisogno "per cominciare ad esistere della stessa potenza [potentia] che per continuare ad esistere" (Tractatus politicus, cap. II, § 2); il termine 'potestas', d'altro canto, viene impiegato per indicare il 'trovarsi in potere di un altro'. Secondo Spinoza, "ciascuno è soggetto a un altro fino a quando è in potestà [potestas] di un altro, e a se stesso in quanto può respingere ogni violenza, punire un danno subito seguendo solo il proprio giudizio e, in maniera generale, quando può vivere a modo suo" (ibid., cap. II, § 9).

Questa distinzione è espressa in tedesco da quella tra Kraft da un lato e Macht e Gewalt dall'altro, laddove sia l'inglese power che l'italiano potere coprono entrambi i significati (anche se in italiano esiste il termine potenza equivalente a potentia), e lo stesso vale per i due termini francesi pouvoir e puissance.Spinoza suggerisce l'esistenza di un'intima connessione tra potere (come potestas) e libertà: il potere, in questa prospettiva, consiste nella capacità degli agenti sociali di indurre gli altri a conformarsi alla propria volontà vincolandone la libertà, impedendo loro di vivere secondo la propria natura e il proprio giudizio. Nei prossimi due capitoli focalizzeremo l'attenzione sul potere inteso in questo senso. Dapprima illustreremo i vari modi in cui il potere così concepito può essere esercitato, per poi considerare le diverse relazioni di potere - sempre inteso in questo senso - che possono intercorrere tra gli agenti. Faremo poi un passo indietro e analizzeremo il concetto di potere in generale, chiedendoci quali interessi e quali assunti si celino dietro i nostri sforzi di stabilire dove risieda e come sia distribuito il potere in una data società o in un dato contesto sociale. Dalle diverse risposte a questo interrogativo scaturiscono differenti concezioni del potere e differenti metodi per analizzarlo. Concluderemo indicando le difficoltà specifiche presentate dallo studio del potere.

Meccanismi del potere

Nell'accezione ristretta della nozione di potere, un agente sociale ha potere su un altro o su altri quando è in grado di assicurarsi la loro obbedienza limitandone la libertà. Ciò può essere ottenuto in vari modi. Un primo modo consiste nell'escludere possibilità alternative, riducendole nel caso limite ad una sola. Tratteremo questo caso nel paragrafo dedicato alla forza. Un secondo modo è quello di modificare la relativa desiderabilità delle alternative che si prospettano agli agenti, assicurandosi il loro conformarsi al nostro volere col porli di fronte a una scelta che preferirebbero non fare. In questo caso si parlerà di coercizione. Un terzo modo, infine, consiste nel manipolare un altro o altri agenti, sia condizionandone le opzioni, sia strutturando le circostanze in cui si trovano ad agire in modo che aderiscano a determinate alleanze o coalizioni, sia ancora inducendoli o persuadendoli a nutrire determinate credenze e desideri. In quest'ultimo caso si ha una forma di influenza, che consiste nel predisporre o condizionare la volontà di un altro o di altri. L'influenza può essere esercitata anche impartendo disposizioni che gli altri accettano come vincolanti, ossia attraverso l'autorità, oppure fornendo ragioni o motivi per agire o non agire in un certo modo, ossia attraverso la persuasione razionale. Prima di passare ad esaminare ciascuno di questi meccanismi, è opportuno ribadire che in questo campo vi è ben poco di incontrovertibile: in particolare, come vedremo, non tutte queste presunte forme di potere sono incontestabilmente limitazioni della libertà, né la riducono allo stesso modo. Un'ulteriore osservazione preliminare si rende necessaria: presenteremo nei prossimi capitoli una serie di distinzioni concettuali servendoci di convenzioni definitorie di alcuni termini del linguaggio ordinario. Nell'uso quotidiano, tuttavia, tali termini hanno un'accezione assai più oscillante e incerta. Nostro scopo non è quello di rappresentare né di riordinare tale uso, bensì di emendarlo per fini di chiarezza concettuale.

Forza

È importante distinguere l'uso diretto della forza o violenza dalla minaccia del ricorso alla stessa. La prima strategia può aver successo (nel raggiungere gli obiettivi di chi la mette in atto), ma può anche significare il fallimento della seconda: B può costringere A a scoprire le carte non cedendo alle sue minacce e inducendolo a ricorrere effettivamente alla forza minacciata. D'altro canto, il ricorso alla forza può rendere più credibile minacce future: ne è un esempio il caso della mafia che uccide un magistrato pour encourager les autres.

Per 'forza' si intende qualsiasi azione materiale diretta contro le persone fisiche o le loro proprietà che, quando riesce, impedisce loro di agire in un determinato modo o le pone nella situazione desiderata, annullandone le resistenze e, in casi estremi, la stessa esistenza. Usare la forza significa in un certo senso trattare le persone come oggetti, non come soggetti, poiché gli scopi voluti sono ottenuti in questo caso nonostante le azioni degli altri, anziché mediante esse. Il ricorso alla forza non assicura che gli altri si conformino alla nostra volontà, bensì elimina la necessità di agire in questo senso.

Già Machiavelli rilevava che la forza, rispetto ad altre forme di potere, è altamente antieconomica. Poiché non ottiene lo scopo facendo sì che gli altri agiscano in risposta alle condizioni cui sono posti di fronte, né influenzandone la volontà, la forza richiede un intervento diretto e incessante e un notevole dispendio di energie e di risorse. D'altro canto, come accennato in precedenza, l'uso strategico della forza può rendere tanto più efficaci altre forme di potere. Di fatto, spesso la forza riesce ad ottenere l'obbedienza in modo indiretto, segnalando la prospettiva di una violenza maggiore, continuata o accresciuta, e in questo caso diventa uno strumento della coercizione o dell'influenza. A seconda dei contesti varierà ovviamente la quantità di forza necessaria per rendere efficace un sistema di coercizione-più-influenza. È stato osservato, ad esempio, che il multiforme sistema di controllo sociale ed economico della mafia negli anni ottanta è costato circa diecimila morti per mano del crimine organizzato nell'Italia meridionale.

Coercizione

La coercizione è spesso considerata la forma standard del potere (nel senso ristretto). Il potere coercitivo consiste nella capacità di ottenere il conformarsi di un altro o di altri alla nostra volontà tramite il ricorso a minacce o a sanzioni negative. Ciò presuppone un conflitto di volontà tra il soggetto che esercita e quello che subisce la coercizione, e la necessità di superare le resistenze di quest'ultimo. È senza dubbio questa concezione del potere che sta alla base della definizione fornita da Harold Lasswell e Abraham Kaplan, secondo i quali sono relazioni di potere quelle in cui "severe sanzioni sono previste e vengono effettivamente applicate per sostenere una politica contro l'opposizione" (v. Lasswell e Kaplan, 1950, pp. 74-75). Più precisamente, la coercizione opera nel modo seguente. Un attore minaccia un altro o altri con sanzioni negative se essi agiranno (o non agiranno) in un determinato modo: la minaccia viene ritenuta concreta, e fa sì che chi subisce la coercizione cerchi di evitarla agendo (o non agendo) nella maniera desiderata da chi la esercita. L'uso della coercizione si basa sul presupposto che gli individui abbiano una certa (limitata) gamma di desideri dati e costanti e di preferenze anch'esse date che determinano l'ordine di priorità dei bisogni, poste certe condizioni e conseguenze attese. (Per 'preferenze' intendiamo qui disposizioni strutturate a scegliere determinati stati di cose piuttosto che altri, che implicano a loro volta disposizioni ad agire, in certe condizioni, in un modo piuttosto che in un altro). A parità di altre condizioni, A preferisce vivere nella sua casa piuttosto che venderla. Se un membro della mafia minaccia di ricorrere alla violenza se A non vende la casa, tale preferenza rimane immutata. Ma se A preferisce evitare il rischio che gli venga fatto del male e quindi decide di vendere la casa, può modificare il proprio obiettivo in questa nuova, mutata situazione, date le conseguenze che ora comporta la scelta di non vendere.

La coercizione presuppone come dati i desideri e le preferenze del soggetto. Può darsi che essa non funzioni: l'attaccamento che A nutre per la propria casa, o il suo coraggio di fronte al pericolo potrebbero indurlo a resistere alle minacce della mafia (ad esempio sfidandole apertamente, o cercando l'aiuto di un mediatore). Ma se la coercizione funziona, lo si deve al fatto che essa modifica l'obiettivo specifico di A e quindi il suo comportamento in una data situazione, non già i suoi desideri e le sue preferenze costanti. Di fatto, per essere efficace, la coercizione si basa su tali desideri e preferenze, in quanto presuppone che nella situazione di minaccia l'alternativa in precedenza preferita, una volta associata alla sanzione negativa, non verrà più perseguita.

Nella coercizione, la volontà del soggetto che la esercita prevale sulla volontà di colui che la subisce: il primo modifica le condizioni in cui possono operare le preferenze del secondo, assegnando nuovi 'prezzi' alle alternative. Naturalmente, una modificazione di questo tipo si verifica anche quando si avanza un'offerta; ma la coercizione, diversamente da quanto accade quando si fa un'offerta, cambia tali condizioni e fornisce una selezione di alternative in contrasto con i desideri del soggetto che la subisce. Chi esercita la coercizione quindi costringe colui che ne è vittima a fare ciò che non vuole fare e quindi ad agire contro la propria volontà. D'altro canto, nella situazione di minaccia, la persona o le persone che subiscono la coercizione, allorché obbediscono, agiscono in conformità ai propri desideri e alle proprie preferenze, e in questo senso agiscono secondo la propria libera volontà.

Di conseguenza, come osservava Georg Simmel (v., 1923³, p. 183), la coercizione implica "la spontaneità e la co-efficienza del soggetto subordinato"; essa "richiede solo un prezzo per la realizzazione della libertà - un prezzo, in verità, che non siamo disposti a pagare". In questo senso, nelle situazioni di potere coercitivo i soggetti che subiscono la coercizione, per quanto la loro libertà risulti diminuita, continuano nondimeno ad agire liberamente. Come ha osservato Wartenberg (v., 1990, p. 100) "Sebbene una situazione di coercizione limiti lo spazio di azione di un agente, tuttavia non lo priva della capacità di scegliere tra le alternative che gli vengono presentate da chi esercita la coercizione".

Un'efficace descrizione dei modi in cui le vittime della coercizione possono diventarne complici è dato da Vaclav Havel ne Il potere dei senza potere (Milano 1991), in cui viene descritta la vita sotto il regime comunista nell'ex Cecoslovacchia. Per quale ragione, si chiede Havel, un fruttivendolo espone tra le sue mercanzie un'insegna in cui si legge "lavoratori del mondo, unitevi!", anche se né lui, né i suoi clienti, né i passanti credono in tale messaggio? La risposta, scrive Havel, è che così facendo "egli dichiara la propria fedeltà (e non può farlo altrimenti se vuole che la sua dichiarazione venga accettata), nel solo modo che il regime è in grado di recepire, ossia accettando il rituale prescritto, accettando le apparenze come realtà, accettando le regole fissate del gioco. Così facendo, tuttavia, diventa egli stesso una pedina del gioco, rendendone possibile la continuazione e l'esistenza stessa".

A differenza della forza, la coercizione richiede che vi sia comunicazione tra gli agenti coinvolti nella relazione di potere. Affinché una minaccia sia credibile, coloro che subiscono la coercizione debbono averla compresa nel momento in cui è stata formulata e credere nella sua sincerità, nella plausibilità dei motivi per cui viene fatta e nella capacità di chi esercita la coercizione di metterla in atto. Ma questa comprensione e queste convinzioni possono rivelarsi erronee, in quanto si basano su una sopravvalutazione o viceversa su una sottovalutazione delle minacce intese. Possono persino rivelarsi illusorie: A potrebbe sbagliarsi nel ritenere che B possa o voglia attuare la sua minaccia, o addirittura nel credere che B lo stia effettivamente minacciando. Come accennato in precedenza, la coercizione è una forma di potere più economica rispetto alla forza. Quando è efficace, è sufficiente prospettare una minaccia per far sì che gli altri si conformino alla nostra volontà, e quando è massimamente efficace, la minaccia non ha nemmeno bisogno di essere formulata, perché tale effetto consegue dalla sua anticipazione attraverso la cosiddetta 'legge delle reazioni anticipate' (v. Friedrich, 1963, cap. 11). In questo caso, la semplice potenzialità della minaccia diventa un condizionamento all'interno di una relazione di dominio esistente: l'attore subordinato (il fruttivendolo, per riprendere l'esempio di Havel) si comporta come se la minaccia fosse stata formulata.

Al pari della forza, tuttavia, anche la coercizione implica un conflitto di volontà, e in due modi. In primo luogo, essa consiste nel prevalere sulla volontà di un altro nel senso sopra indicato, e in secondo luogo, è intrinsecamente incline a ingenerare resistenza. Le forme di potere che ci accingiamo a considerare costituiscono tutte sistemi per prevenire, evitare o vincere conflitti e resistenze.

Manipolazione

Considereremo due tipi di 'manipolazione' - indicando con questo termine semplicemente la capacità di ottenere che un altro o altri si conformino alla nostra volontà mediante l'uso strategico di un'arte o abilità (senza implicare che ciò debba necessariamente tradursi in un danno o in un inganno nei confronti dei soggetti manipolati, né che agire in questo modo sia sempre o nella maggior parte dei casi condannabile).

Il primo tipo di manipolazione si basa, al pari della coercizione, sul fatto che gli agenti hanno desideri fissi e preferenze costanti che strutturano tali desideri. La forma più semplice e ovvia di questo tipo di manipolazione è l'induzione o allettamento, ossia la capacità di raggiungere i propri scopi o di assicurarsi la propria posizione avanzando delle offerte - corrompendo, subornando o cooptando un altro o altri. Come nel caso della coercizione, l'induzione può non andare a buon fine qualora i desideri e le preferenze degli agenti siano diversi da quelli previsti: non è vero che ogni persona ha un prezzo. (Di fatto, a differenza della coercizione, l'induzione può anche agire attraverso la creazione di nuovi desideri e preferenze, piuttosto che attraverso una modificazione delle disposizioni esistenti. In questo caso, l'induzione sarebbe una forma di influenza, che analizzeremo in seguito).

I governanti hanno conosciuto e praticato da tempo immemorabile tali pratiche di manipolazione, trasformando i potenziali co-operatori in collaboratori. Un'altra tecnica analoga è quella sintetizzata nell'antica massima 'divide et impera', che si riferisce a tutti i modi esistenti per prevenire, scoraggiare e distorcere la comunicazione tra attori subordinati o rivali.

La nostra attenzione si focalizzerà in particolare su tre tecniche di manipolazione, prescelte da William H. Riker quali esempi della cosiddetta 'erestetica' - ossia la capacità di un agente di indurre gli altri a coalizzarsi o a stringere alleanze con lui "strutturando il mondo in modo da assicurarsi la vittoria" (v. Riker, 1986, p. IX) - che viene messa in atto tipicamente nelle situazioni di voto. Prevalendo su B in una votazione, A se ne assicura l'obbedienza solo perché B accetta l'esito della votazione. Le tre tecniche che ci accingiamo ad illustrare presuppongono l'esistenza di attori con desideri dati ordinati in base a preferenze date, che si trovano a scegliere tra una serie di alternative comparabili lungo una o più dimensioni, e ricorrendo a una o più procedure decisionali. Sono tutte, in breve, applicazioni della teoria delle decisioni o delle scelte sociali, che descrive e analizza il modo in cui le preferenze individuali si trasformano in decisioni collettive. Tali tecniche possono comunque essere illustrate anche con esempi di tattiche politiche tratti sia dal mondo antico che da quello moderno (v. Riker, 1986).

La prima delle tecniche in questione è costituita dal controllo sull'ordine del giorno: la possibilità di determinare quali questioni debbano essere decise, in che modo e in quale ordine, consente di realizzare ordini del giorno che determinano la vittoria di alternative differenti. Ad esempio, Charles Plott e Michael Levine constatarono che l'aeroclub di cui Levine era membro, dovendo decidere in merito alla composizione della flotta, poteva essere indotto a prendere la decisione voluta da Levine strutturando in un certo modo l'ordine del giorno. Partendo da questo fatto, i due autori hanno cercato di dimostrare, ad un livello più generale ed astratto, che attraverso il controllo sull'ordine del giorno si possono controllare i risultati del processo decisionale, assumendo una data distribuzione di ordinamenti delle preferenze e sulla base di previsioni realistiche sulle probabili strategie di voto degli individui.

Basandosi su una serie di esperimenti condotti su gruppi di studenti (ad ognuno dei quali era stato promesso un determinato schema di ricompense per indurre un particolare ordinamento delle preferenze), Plott e Levine esplorarono ingegnosamente i controfattuali (cosa sarebbe accaduto altrimenti?) applicando differenti ordini del giorno a gruppi di persone con la stessa struttura di preferenze. La loro ricerca dimostra in effetti che tale controllo sull'ordine del giorno è possibile (v. Plott e Levine, 1978).

Riker cita in proposito una vicenda narrata da Plinio il Giovane (Epistolario, libro VIII, lettera XIV), il quale cercò - senza peraltro riuscirvi - di mettere in atto una tecnica di questo tipo. In qualità di pretore, Plinio si trovò ad affrontare il caso di un gruppo di liberti accusati di fronte al Senato di aver ucciso il console Afranio Destro. I senatori avevano tre alternative - proscioglimento (P), condanna all'esilio (E), condanna a morte (M) - ed erano schierati in tre gruppi con i seguenti ordinamenti delle preferenze: favorevoli al proscioglimento PEM 45%; favorevoli all'esilio EPM 35%; favorevoli alla pena di morte MEP 20%. Come si vede, la condanna all'esilio rappresentava il 'vincitore di Condorcet' (l'alternativa che può battere qualsiasi altra in un confronto testa a testa) - con una chiara maggioranza sulle altre due, come rivelerebbe una procedura binaria (due scelte del tipo e/o: 'colpevole o innocente?' e 'esilio o morte?'). Plinio, che era favorevole al proscioglimento, cercò di assicurarsi questo risultato insistendo sull'adozione di una procedura 'ternaria', ossia facendo schierare i senatori in tre gruppi e dichiarando vincitore quello con il maggior numero di voti per la prima preferenza. Se questa strategia avesse funzionato, il controllo sull'ordine del giorno avrebbe determinato il proscioglimento degli imputati.

La seconda tecnica è quella del voto strategico, in cui i votanti si servono della risorsa rappresentata dal proprio voto per sconfiggere un vincitore apparentemente certo (un risultato di 'equilibrio'), oppure per contrastare un atto di controllo sull'ordine del giorno votando in modo 'non miope'. Votare in modo strategico significa abbandonare l'alternativa preferita quando è possibile sconfiggere un avversario e guadagnare qualcosa per sé optando per la seconda scelta del proprio ordinamento delle preferenze. Nel caso citato in precedenza, ad esempio, i senatori favorevoli alla pena di morte passarono dalla parte di quelli favorevoli all'esilio, vanificando in questo modo la manovra di Plinio.

La terza tecnica è quella della manipolazione delle dimensioni o degli aspetti della decisione, che consiste essenzialmente nel modificare i termini della questione sulla quale ci si confronta con l'avversario, alterando così una posizione di equilibrio in cui quest'ultimo ha una effettiva maggioranza. Riker cita in proposito l'esempio di Abraham Lincoln, il quale nel 1858 si trovò ad affrontare Stephen Douglas, il senatore democratico in carica, nella campagna per l'elezione dei candidati all'assemblea legislativa dell'Illinois. Domandando a Douglas se le assemblee legislative territoriali potevano abolire lo schiavismo, Lincoln spostò l'attenzione dalla dimensione economica, sulla quale i democratici potevano contare su una maggioranza consolidata, alla questione dello schiavismo, sulla quale sussisteva invece una frattura tra sudisti e nordisti: se avesse risposto affermativamente, Douglas avrebbe guadagnato l'Illinois ma avrebbe perso ogni speranza per la carica presidenziale.

La manipolazione delle dimensioni, scrive Riker (v., 1986, p. 150), "è lo stratagemma erestetico di gran lunga più praticato, uno stratagemma che i politici adottano costantemente".

Il secondo tipo di manipolazione differisce dal primo nonché dalla coercizione in quanto costituisce una forma di quella che chiameremo influenza: consiste infatti nel predisporre o nel condizionare la volontà degli agenti, o i loro desideri, preferenze e credenze. Se 'erestetica' è il neologismo coniato da Riker per indicare l'antica arte del primo tipo di manipolazione, 'retorica' è la denominazione tradizionale di un'arte non meno antica del secondo tipo. Laddove lo scopo della manipolazione del primo tipo è quello di strutturare le alternative degli agenti lasciando immutate le loro preferenze, l'obiettivo di questo secondo tipo di manipolazione è quello di modificare tali preferenze, ad esempio persuadendo gli attori a pensare e comportarsi in determinati modi anziché in altri.

Il potere manipolatorio del secondo tipo (che è anche la prima forma di influenza che considereremo) può agire come forma di controllo sia di individui che di agenti collettivi. Può essere usato per scoraggiare o prevenire l'azione collettiva, o la formazione collettiva della volontà, impedendo che vengano a crearsi le condizioni esaminate in precedenza che la rendono possibile; ciò può essere fatto in vari modi: incentivando i potenziali cooperatori a privilegiare gli interessi a breve termine anziché quelli a lungo termine, scoraggiando l'altruismo, promuovendo norme che sfavoriscono la cooperazione (come la regola dell'omertà nell'Italia meridionale), oppure propagando o inculcando un atteggiamento fatalistico e pessimistico in merito alla possibilità stessa che l'azione collettiva riesca a raggiungere risultati positivi per gli individui che potrebbero altrimenti essere spinti a parteciparvi.

Ma il potere manipolatorio (come dimostrano gli ultimi esempi menzionati) può essere esercitato anche sui singoli individui influenzandone direttamente la volontà. Ciò può avvenire nel lungo periodo, come nel caso degli effetti nel tempo della socializzazione, oppure 'situazionalmente' - vale a dire, il contesto d'azione del soggetto può determinarne i desideri e le preferenze. In questo caso è la struttura delle alternative ad influenzare le credenze e i desideri del soggetto. La manipolazione può modificare tale struttura, la quale a sua volta può modificare le preferenze. Consideriamo la situazione esemplificata dall'aneddoto della volpe e dell'uva, in cui gli attori modificano le proprie aspirazioni adattandole a ciò che considerano possibile. In casi del genere, essi adattano endogenamente le proprie preferenze alla situazione, attraverso l'accettazione passiva o la rassegnazione, o per ridurre la dissonanza cognitiva. Il potere consiste qui nell'imporre delle restrizioni alle quali gli attori reagiscono endogenamente. In parole più semplici, le persone possono essere assoggettate e persino domate quando sono poste di fronte a ruoli subordinati e a ineguaglianze consolidate, laddove coloro che traggono vantaggio da tali ruoli e ineguaglianze hanno a disposizione vari mezzi per farli apparire naturali, inevitabili o immutabili.

Jon Elster ha messo in discussione l'assunto che "la rassegnazione sia indotta in generale da coloro che ne traggono vantaggio", e che "i governanti abbiano realmente il potere di indurre deliberatamente determinate credenze e desideri nei governati" (v. Elster, 1983, pp. 115-117). Secondo Elster, i desideri e le credenze che sono alla base della rassegnazione sono "essenzialmente effetti collaterali", ossia stati che possono prodursi solo come conseguenze secondarie di azioni intraprese per altri scopi. Si tratta di stati che non possono essere indotti consapevolmente o intenzionalmente, giacché il tentativo stesso di crearli ne impedisce il verificarsi (ibid., cap. II). Esempi al riguardo sono stati individuali quali la spontaneità o il sonno, oppure stati sociali quali i benefici effetti educativi della partecipazione democratica. Per Elster, la rassegnazione di coloro che sono soggetti al potere dei governanti o delle classi dominanti (e cita in proposito il metodismo durante la rivoluzione industriale in Inghilterra) costituisce un esempio di tali "stati che sono essenzialmente effetti collaterali" (ibid., pp. 116-117).

Alla tesi di Elster tuttavia si possono muovere tre obiezioni. In primo luogo, non è lecito assumere che la rassegnazione sia stata indotta dai detentori del potere a meno che non vi siano prove concrete al riguardo. In secondo luogo, non è chiaro perché la rassegnazione debba essere essenzialmente un effetto collaterale, né perché non possa talvolta essere perseguita e prodotta deliberatamente - attraverso l'indottrinamento, o il simbolismo, o il rituale, o inculcando semplicemente la convinzione che non esiste alcuna alternativa allo status quo. In terzo luogo, Elster a sua volta parte dal presupposto che il potere manipolatorio debba essere intenzionale, ma (come abbiamo accennato in precedenza e come vedremo meglio in seguito), il rapporto tra potere e intenzioni costituisce un problema assai complesso e controverso.

Come si è detto, il potere manipolatorio inteso come influenza sulla volontà può operare sia nel lungo termine, attraverso la socializzazione, sia situazionalmente, attraverso il condizionamento delle preferenze. Esso può consistere anche in atti diretti di comunicazione che influenzano le credenze e i desideri degli agenti. Tale influenza può essere 'calda' oppure 'fredda' (o un misto delle due), a seconda che si focalizzi sulle passioni e sulle emozioni oppure sulla consapevolezza e sulla ragione. Approssimativamente, si potrebbe dire che ciò che rende tale persuasione manipolatoria piuttosto che razionale è l'uso strategico dell'arte o della capacità di superare (ma non necessariamente di sovvertire) la 'forza dell'argomento migliore'.

Nell'ambito dell'influenza manipolatoria della varietà 'calda' rientrano tutte le forme di persuasione emozionale di cui i massimi esperti sono i bambini, i pubblicitari e i retori. L'influenza manipolatoria 'fredda' opera invece sulla dimensione cognitiva, influenzando la visione del mondo degli individui. Il modo più semplice di esercitare tale potere consiste nel servirsi del controllo sull'informazione, ad esempio mediante la censura. In forma più sottile, però, le credenze possono essere influenzate attraverso il modo in cui vengono 'strutturate' le questioni e formulati gli argomenti - e in questo campo, ancora una volta, i retori sono i maggiori esperti. L'influenza della varietà 'fredda' è stata studiata in modo approfondito dagli psicologi cognitivisti, in particolare da Amos Tversky e dai suoi collaboratori. La sua presenza è segnalata da una modificazione della desiderabilità delle alternative quando la situazione di scelta è ristrutturata in un modo che, sul piano razionale, non comporta alcuna differenza: ad esempio, dovendo decidere tra il trattamento con i raggi e la chirurgia quale terapia per il cancro ai polmoni, i soggetti (inclusi i medici) effettuano scelte che dipendono dal modo in cui vengono presentate le statistiche - come statistiche sui tassi di mortalità oppure sui tassi di sopravvivenza. Sembra che, tipicamente, la scelta venga effettuata tra descrizioni di alternative piuttosto che tra le alternative stesse. Il potere di strutturazione può avere quindi effetti di notevole portata.

La formulazione di argomenti è l'elemento essenziale dell'arte della retorica e costituisce un altro importante tipo di potere manipolatorio. Si consideri, ad esempio, il recente studio di Albert Hirschman sulla 'retorica della reazione'. Hirschman individua tre 'tesi' o strutture di argomenti avanzati contro le riforme negli ultimi due secoli: contro il principio di eguaglianza davanti alla legge e contro i diritti civili nel XVIII secolo, contro il suffragio universale nel XIX secolo e contro il Welfare State nel XX secolo. La prima tesi è quella dell"effetto perverso', secondo cui "ogni azione che mira a migliorare un qualche aspetto dell'ordine politico, sociale o economico esistente serve solo a peggiorare la situazione che si intende correggere"; la seconda è quella della futilità, secondo cui "i tentativi di trasformare la società risulteranno vani, semplicemente, non sortiranno alcun effetto"; la terza tesi, infine, è quella della messa a repentaglio, secondo cui "i costi del cambiamento o della riforma proposti sono troppo alti, in quanto mettono a repentaglio altri, importanti risultati già conseguiti" (v. Hirschman, 1991, p. 6). Ciò che rende retorici - e quindi manipolatori - questi argomenti (e le controtesi 'progressiste' individuate da Hirschman) è il loro carattere intransigente: la loro scaltra refrattarietà ai dettagli delle situazioni reali che dovrebbero illustrare nonché a "soluzioni di compromesso costruttive" (ibid., p. 169). Essi richiamano inoltre miti potenti (l'hybris-nemesi, la divina Provvidenza, il mito di Edipo), nonché insidiose e influenti formule interpretative. Il potere della retorica consiste nell'influenzare le menti, e quindi le volontà, impiegando risorse di questo genere per rendere convincenti gli argomenti (il che non significa negare che possa trattarsi a volte di argomenti sostenibili razionalmente).

Autorità

Un altro, distinto tipo di influenza, che è una forma di potere sulle credenze o in alternativa sulle azioni di altri, è l'autorità. Laddove la manipolazione implica un'arte o una capacità che trascende e talvolta sovverte i dettami della ragione, l'autorità esclude l'uso della ragione e nello stesso tempo vi fa appello. Da un lato, infatti, essa richiede che il soggetto non eserciti la propria facoltà di giudizio; dall'altro invoca una giustificazione per imporre tale rinuncia. Accettando l'autorità, A accetta come ragione sufficiente per agire in un certo modo o credere in qualcosa il fatto che così gli è stato ordinato da qualcuno cui riconosce il diritto di farlo. Accettare l'autorità significa precisamente astenersi dall'analizzare criticamente ciò che viene imposto di credere o di fare; significa quindi agire o credere non sulla base di una valutazione delle ragioni, bensì sulla base di una ragione di secondo ordine, o meta-ragione, la quale impone di rinunciare all'autonoma valutazione delle ragioni. Analogamente, esercitare l'autorità significa non dover offrire ragioni, ma essere obbediti o creduti perché si ha un diritto riconosciuto ad esserlo. Hobbes coglie questo punto centrale allorché traccia la seguente distinzione tra raccomandazione (consiglio) e autorità (comando): "il consiglio è un precetto in cui la ragione dell'obbedienza deriva dalla cosa stessa che viene consigliata; il comando invece è un precetto in cui la causa della obbedienza è la volontà di chi comanda. Infatti è improprio dire 'io comando', se non quando la volontà si sostituisce alla ragione. Ora, quando si obbedisce alle leggi non in virtù della cosa stessa, ma in ragione della volontà del consigliere, la legge non è un consiglio ma un comando" (De cive, cap. 14, parte I).

L'autorità, dunque, offre una ragione di primo ordine per agire e/o credere e una ragione di secondo ordine per ignorare le ragioni contrastanti. È degno di nota il fatto che l'esercizio dell'autorità non deve essere necessariamente intenzionale: si può accettare come autoritativo ciò che è stato inteso, ad esempio, come un semplice consiglio. Inoltre, cosa debba valere o meno come autoritativo dipende dal punto di vista dal quale si definisce l'autorità. Questa può essere definita in primo luogo dal punto di vista di coloro che la detengono o la esercitano e di coloro che vi sono soggetti o la accettano; in secondo luogo dal punto di vista delle norme prevalenti in una data società - sia leggi ufficiali quali sono interpretate dai magistrati, dai tribunali e dai rappresentanti dello Stato, sia norme non ufficiali che governano le credenze e le pratiche di una società (e che spesso sono in conflitto tra loro); in terzo luogo da un punto di vista impersonale e che si presume 'oggettivo' dal quale può essere giudicata ogni pretesa di autorità. Ognuna di queste prospettive offre una risposta diversa alla domanda: cosa rende autoritativa una proposizione? Il terzo punto di vista fornisce una definizione 'normativa' o non relativistica; l'autorità è legittima se risponde a determinati standard 'razionali'; il primo fa dipendere la risposta dalle credenze e dagli atteggiamenti delle parti coinvolte (autorità de facto); il secondo fa riferimento alle norme prevalenti, indipendentemente dalle credenze e dagli atteggiamenti delle parti interessate (autorità de jure). Quest'ultimo è il punto di vista adottato tipicamente dai sociologi del diritto, come ad esempio Max Weber, secondo cui quali che siano i motivi per cui si obbedisce ad un comando, ciò che conta è il suo fondamento legale.

Poiché l'accettazione dell'autorità esclude un esame dei contenuti di una proposizione, occorre un qualche criterio per identificarne la fonte come autoritativa - un criterio in grado di stabilire chi è legittimato a possedere e a esercitare l'autorità. Hobbes parla in proposito di "segni dai quali si può discernere in quale individuo od assemblea sia posto il potere sovrano e da chi sia detenuto" (Leviatano, cap. XVIII), e Jeremy Bentham di "un segnale comune [...] noto e visibile a tutti" (A fragment on government, a cura di W. Harrison, Oxford 1948, p. 90). È istruttivo considerare la varietà di questi tratti distintivi o segnali nelle diverse epoche storiche e nelle diverse società: l'età; il sesso; lo status legato alla parentela, all'occupazione, alla casta o alla razza; la ricchezza e le proprietà; l'onore e la considerazione di ogni tipo; il valore militare; le pretese religiose, di tipo sia tradizionale che carismatico; le credenziali; il ruolo funzionale; l'ufficio o la carica; la fama stessa di essere potenti. Tale criterio di identificazione per designare la fonte di proposizioni autoritative richiede l'esistenza di 'regole di riconoscimento' accettate che consentano alle parti di distinguere chi è dotato di autorità da chi non lo è. Non si tratta necessariamente di regole formalizzate; potrebbero essere benissimo norme non esplicitate soggette a un'interpretazione altamente personale. Possiamo citare come esempio il seguente passo del Re Lear:"Kent: [...] avete qualcosa nella fisionomia che mi piacerebbe di poter chiamare padron mio.Lear: E che cos'è?Kent: Autorità." (Atto I, scena IV; tr. it., Milano 1992, p. 71). E talvolta l'interpretazione può essere innovativa, persino rivoluzionaria, come nel caso dell'autorità carismatica weberiana.Accettare l'autorità come una ragione per agire o per credere esclude la considerazione di ragioni contrastanti, ma solo di ragioni di un certo tipo. Vi è, di fatto, una considerevole variazione rispetto alla gamma di ragioni che la ragione autoritativa esclude.

Chi è soggetto all'autorità può essere nondimeno autorizzato ad agire in base alla propria coscienza o a determinati interessi (ad esempio in vista della sopravvivenza, come sosteneva Hobbes, o per salvaguardare i propri interessi personali, come sosteneva J.S. Mill), oppure ancora sulla base di un'altra autorità, ad esempio quella del sovrano, quando questi sia presente nell'ambito della giurisdizione di un signore feudale. Nel caso dell'autorità una ragione non prevale su altre ragioni contrastanti perché ha maggior peso: piuttosto, le esclude in virtù della sua natura, non della sua forza. Possono essere escluse anche ragioni molto forti (come quando un soldato mette a rischio la propria vita). Il punto essenziale è che l'autorità esclude l'azione o la credenza basate sulla valutazione delle ragioni. D'altro canto, coloro che accettano l'autorità assumono che vi sia una buona ragione per tale esclusione, e che l'autorità ci guidi nella stessa direzione che si presume indicata dalla ragione, ossia che le proposizioni autoritative contengano, come osserva Carl Friedrich (v., 1958, p. 35), "la potenzialità di un pensiero razionale". O ancora, come scrive Diderot nell'articolo Autorità dell'Encyclopédie, l'autorità è un utile strumento per guidarci verso scopi razionali: la ragione è "una torcia accesa dalla natura e destinata a illuminarci", mentre l'autorità "non è altro che un bastone creato dall'uomo, che ha la virtù di aiutarci, nella nostra debolezza, lungo la strada indicata dalla ragione".

L'autorità può essere esercitata sulla credenza, oppure sull'azione. Tale distinzione viene spesso espressa dalla contrapposizione tra 'essere un'autorità' ed 'avere autorità'. Accettare l'autorità intesa nel primo senso significa accettare come valide o vere certe proposizioni perché la loro fonte è riconosciuta come un'autorità. Rientrano in questa definizione un continuum di casi che vanno dalla cieca fede (ad esempio nei sacerdoti o nei profeti) all'accettazione fondata razionalmente (ad esempio dell'opinione degli esperti).

Nelle epoche e nelle società premoderne l'autorità di questo tipo equivale al possesso di un qualche status, o qualità o pretesa speciali che forniscono un motivo convincente per la fiducia o l'obbedienza: tale status ecc. può derivare da una relazione privilegiata con un atto di fondazione o un principio originario o un'entità sacra, oppure dalla conoscenza di un corpus di verità inaccessibili agli altri. L'autorità è rivendicata sulla base di un sapere o di una rivelazione o di una intuizione o di una conoscenza speciali. Ciò presuppone, ovviamente, l'assunto epistemologico che tale conoscenza sia accessibile. L'autorità vista in questi termini è intrinsecamente inegualitaria, poiché coloro che hanno un accesso privilegiato a tale conoscenza sono per ciò stesso superiori agli altri e hanno diritto alla loro deferenza e alla loro sottomissione.

D'altro canto, nella misura in cui manca l'idea di un accesso privilegiato alla conoscenza di verità (di tipo religioso, morale o scientifico) in virtù di una rivelazione, o di un particolare status, o di una carica, oppure di una qualche capacità naturale, l'autorità può essere accettata semplicemente sulla base di considerazioni pragmatiche di convenienza e di economia degli sforzi. Ci affidiamo all'autorità degli esperti in tutti gli ambiti della vita (così come gli esperti si affidano all'autorità di altri esperti), in parte perché crediamo che il loro sapere sia sperimentato e verificato, in parte perché è accessibile al pubblico controllo.

Diversa dall'autorità sulla credenza è l'autorità sulla condotta. In questo caso l'autorità è vista in termini di decisioni vincolanti che inducono l'obbedienza, la cui fonte si assume sia accettata volontariamente come autoritativa da coloro che vi si sottomettono. L'autorità di questo tipo può essere vista come una soluzione ai problemi dell'azione collettiva. La coordinazione nell'azione collettiva è necessaria, ma potrebbe risultare impossibile da ottenere se ognuno agisce di testa propria. La pretesa all'obbedienza da parte di uno o più individui che hanno autorità non si fonda sulla rivendicazione di una relazione privilegiata con le origini della tradizione o con entità sacre, o con un sapere speciale, bensì sul fatto di essere investiti di autorità attraverso una qualche procedura consensuale o accettabile in vista di uno scopo comune giustificabile razionalmente.

Chi è soggetto a questo tipo di autorità è obbligato per sua volontà (entro certi limiti), qualunque sia la sua valutazione personale in un dato caso, in quanto l'azione collettiva richiede la rinunzia al proprio giudizio individuale. Si noti, tuttavia, che a differenza dell'autorità sulla credenza, che esige necessariamente l'assenso di coloro che vi sono soggetti (ossia: se si crede ad un'opinione sulla base dell'autorità, non si può nello stesso tempo dissentire da essa), l'autorità sulla condotta richiede semplicemente che coloro che vi sono soggetti rinuncino ad agire di testa propria, pur restando liberi di dissentire in privato dai comandi specifici di cui accettano l'autorità.L'autorità accettata volontariamente è dunque tanto un'espressione quanto una restrizione della libertà individuale. Per Hobbes e per Spinoza l'esistenza stessa della società richiede l'accettazione di un'autorità così intesa, onde garantire la necessaria sicurezza della vita sociale; per la tradizione liberale da Locke in poi, invece, i requisiti per la coordinazione sono più specifici, e impongono un sacrificio più limitato del diritto all'autonomia individuale. La costituzione è uno strumento per distribuire poteri, per garantire l'autorità e i diritti e per tutelare la libertà.

Qual è, allora, il rapporto tra autorità e potere, tra libertà e ragione? È forse l'autorità, come suggerito in precedenza, un mezzo, giustificato razionalmente e accettato liberamente, per conseguire i nostri fini, un semplice bastone che ci aiuta lungo la strada mostrata dalla ragione? Dubbi in proposito sono stati avanzati da almeno due direzioni. Quanti pongono in primo piano la difesa dell'autonomia (kantiana) individuale (ma non Kant stesso) vedono un conflitto irriducibile tra l'autorità, il diritto di governare da un lato, e l'autonomia, il rifiuto di essere governati dall'altro.

Nella sua formulazione più estrema (o più coerente) questa posizione si traduce in un anarchismo filosofico il quale, partendo dal presupposto che "tutti hanno il dovere permanente di acquistare il massimo grado possibile di autonomia", arriva alla conclusione che "ogni autorità è egualmente illegittima" e che "non esiste alcuno Stato i cui cittadini abbiano un obbligo morale ad obbedire ai suoi comandi" (v. Wolff, 1970, p. 19). Da un'altra direzione i 'realisti', da Trasimaco agli esponenti neomachiavelliani della teoria elitaria ad altri ancora, hanno obiettato che sia l'autorità sulla credenza sia la presunta accettazione volontaria dell'autorità sulla condotta hanno sempre natura illusoria: ciò che è autoritativo è sempre autoritario, perché le ragioni che ne giustificano l'accettazione e le regole di riconoscimento sono sempre maschere ideologiche, razionalizzazioni, 'derivazioni' o 'formule politiche' dietro cui si cela la force majeure dei governanti. Per Max Weber, il cui pensiero era vicino a questa forma di 'realismo', il riconoscimento volontario dell'autorità come legittima non è che una tra le tante possibilità. "Il comando - scrive Weber - può essere eseguito, a seconda dei casi, in virtù della convinzione personale della sua giustizia, o in virtù di un sentimento di dovere, o per paura, per 'sorda abitudine', per un vantaggio personale" (v. Weber, 1922; tr. it., vol. IV, p. 49). E di fatto, è legittimo chiedersi in che misura quella che appare come autorità legittima non sia in realtà il prodotto di una delle forme di coercizione e/o manipolazione analizzate in precedenza.

Persuasione razionale

A prima vista sembra che la 'persuasione razionale' non debba trovar posto in una tipologia dei meccanismi di potere, poiché se B accetta autonomamente le ragioni di A per credere qualcosa o per agire in un certo modo, sembrerebbe naturale concludere che sono queste ragioni, o forse la loro accettazione da parte di B, a determinare la sua credenza o la sua condotta, e non già il potere di A. In effetti, come abbiamo accennato in precedenza, è proprio in opposizione alla pura forza della ragione o dell'argomentazione che si può identificare il potere manipolatorio come tale (anche se esso può essere utilizzato per ottenere l'accettazione di conclusioni razionalmente fondate). Tuttavia occorre prender nota qui di una significativa corrente di pensiero contemporanea, la quale mette in discussione la nozione stessa di autonomia della ragione e cerca di stabilire vari collegamenti tra il potere da un lato e la conoscenza e la sfera discorsiva dall'altro.Secondo Michel Foucault "l'esercizio del potere è sempre associato ad una certa economia dei discorsi di verità che agiscono attraverso questa associazione e sulla base di essa. Siamo soggetti alla produzione di verità attraverso il potere e non possiamo esercitare potere se non attraverso la produzione di verità" (v. Foucault, 1980).

Il passo diventa un po' meno oscuro se si richiama alla mente l'osservazione di Nietzsche che la verità "è un mobile esercito di metafore, metonimie, antropomorfismi, in breve una somma di relazioni umane che sono state potenziate poeticamente e retoricamente, che sono state trasformate ed abbellite, e che dopo un lungo uso sembrano a un popolo solide, canoniche e vincolanti" (Cfr. F. Nietzsche, Über Warheit und Lüge im aussermoralischen Sinne, 1873; tr. it.: Su verità e menzogna in senso extramorale, in Opere complete, a cura di G. Colli e M. Montinari, Milano 1980², vol. II, tomo III, p. 361). Le verità, continua Nietzsche, sono "illusioni": un esercito che occupa le nostre menti, le colonizza addirittura sotto le spoglie dell'obiettività. Il potere così inteso è la capacità di influenzare, persino di 'formare' la concezione del mondo e di se stessi di altri individui.

A ciò Foucault aggiunge l'idea che nell'ambito della moderna "società di normalizzazione" il potere opera come "una fitta griglia di coercizioni disciplinari" le quali comportano "un costante soggiogamento" attraverso "continui e ininterrotti processi che assoggettano i nostri corpi, governano i nostri gesti, dettano i nostri comportamenti, ecc.". In questo modo, secondo Foucault, "i soggetti sono formati gradualmente, progressivamente, realmente e materialmente attraverso una molteplicità di organismi, forze, energie, materiali, desideri, pensieri, ecc.". Le persone diventano così soggetti in un duplice senso: soggetti ad altri "attraverso il controllo e la dipendenza" e "legati alla propria identità mediante la coscienza e l'autoconoscenza". In questo modo, tutti i "micromeccanismi del potere" - quali gli "apparati di sorveglianza, la medicalizzazione della sessualità, della follia, della delinquenza" - strutturano il nostro campo d'azione, rendendoci liberi e schiavi nello stesso tempo. In breve, ogni discorso apparentemente oggettivo è parte integrante di un sistema di assoggettamento; e così i tentativi apparentemente razionali di persuasione non sono che esempi del modo in cui tale sistema opera attraverso il medium della coscienza e dell'autoconoscenza dei soggetti coinvolti. Non ci è chiaro in che misura questa tesi di Foucault abbia pretese di universalità, né, se sia da intendersi come universale, in che modo possa essere asserita senza cadere nell'autocontraddizione, e nemmeno chi o cosa siano le entità che esercitano il potere così concepito. Ma anche assumendo che si tratti di questioni senza risposta, ciò che Foucault - sulle orme di Nietzsche - offre è, al minimo, una formula per avanzare il sospetto che ciò che appare come persuasione razionale sia in realtà una forma di discorso repressivo.

Relazioni di potere

Il potere inteso nell'accezione ristretta è detenuto ed esercitato da alcuni individui su altri, ed è quindi il fondamento di relazioni asimmetriche di cui occorre ora esaminare la natura più da vicino. A questo scopo distingueremo tre tipi di relazioni asimmetriche che possono intercorrere tra gli agenti sociali: ineguaglianza, dominio e oppressione.

Ineguaglianza

Quello di ineguaglianza è un concetto puramente distributivo. Essere interessati all'ineguaglianza significa essere interessati alla distribuzione di vantaggi o benefici di vario tipo nella società. Le ineguaglianze possono riguardare beni materiali, quali la ricchezza e le proprietà, il reddito e l'occupazione, oppure beni astratti quali le opportunità di vita, lo status o il prestigio, oppure beni ancora più astratti quali il benessere, la felicità, le risorse umane o le capacità fondamentali. I sociologi che studiano l'ineguaglianza e la stratificazione sociale possono avere opinioni discordi in merito al metodo più adatto per misurarle, e i filosofi interessati alla giustizia egualitaria possono fornire risposte diverse alla questione: "ineguaglianza rispetto a che cosa?"; e tuttavia, nel focalizzare l'attenzione sull'ineguaglianza essi prendono in considerazione i modelli di distribuzione delle risorse trattandoli come stati finali, e lasciano in ombra i processi decisionali e le strutture istituzionalizzate che li hanno ingenerati. Tali processi e strutture possono avere come base il sistema economico - la divisione del lavoro, i mercati, la riproduzione materiale - che dà luogo a ricompense e posizioni sociali differenziate; oppure gerarchie di sovra- e subordinazione che generano differenze di status e di accesso al potere decisionale; oppure ancora possono essere processi e strutture di natura culturale, che generano esclusione e rifiuto attraverso una discriminazione basata sugli stili di vita e le identità di gruppo. Incentrare l'attenzione sulle ineguaglianze significa prendere in considerazione solo i risultati finali di queste strutture e di questi processi, non i processi e le strutture in se stessi.Si è affermato spesso che il potere è uno dei beni distribuiti in modo ineguale in una società improntata all'ineguaglianza, e talvolta esso è considerato una dimensione separata, se non fondamentale, della stratificazione sociale.

Ad esempio Gerhard Lenski osserva che "se potessimo stabilire lo schema [di distribuzione del potere] in una data società, avremmo stabilito lo schema di distribuzione dei privilegi, e se potessimo scoprire le cause di una data distribuzione del potere, avremmo scoperto anche le cause della distribuzione dei privilegi ad essa associata" (v. Lenski, 1966, p. 45). Weber dal canto suo affermava che "le 'classi', i 'ceti' e i 'partiti' costituiscono precisamente fenomeni di distribuzione della potenza all'interno di una comunità" (v. Weber, 1922; tr. it., vol. IV, p. 28). Tuttavia è fuorviante concepire il potere come una dimensione della stratificazione o base dell'ineguaglianza a sé stante, poiché il potere è inteso qui come capacità di individui e gruppi di ottenere ricompense o risorse materiali e sociali scarse. Il concetto di potere è usato qui nell'accezione non ristretta, più generale (che analizzeremo in seguito): non è che un altro modo per designare l'afflusso di ricompense derivante dalla competizione distributiva. Il potere in questo senso (come capacità di assicurarsi vantaggi maggiori) può o meno implicare il potere nel senso ristretto (come capacità di assicurarsi l'acquiescenza o di mantenere la dipendenza). A volte lo implica - come quando in un determinato settore del mercato del lavoro i lavoratori organizzati limitano le alternative di quelli non organizzati -, spesso però non lo implica. La questione che ci accingiamo a discutere - in che misura l'ineguaglianza sia basata su relazioni di potere inteso nel senso ristretto - è una questione aperta di natura empirica.

Dominio

Chiameremo le relazioni di potere inteso nel senso ristretto 'relazioni di dominio', conformemente alle teorie di Weber per il quale il concetto di 'dominio' (Herrschaft) aveva un'importanza centrale.Weber distingueva tra un "significato più generale" e un significato più ristretto del concetto di Herrschaft. Il primo indica semplicemente tutte le strutture di relazioni di potere; in questo senso, "una posizione usualmente designata come 'dominante' può svilupparsi tanto nelle relazioni sociali di un salotto come sul mercato, dall'alto di una cattedra in un'aula di lezione come in una discussione scientifica e nello sport" (v. Weber, 1922; tr. it., vol. IV, p. 45).

Weber pertanto traccia una distinzione tra il dominio "costituito in virtù di una costellazione di interessi (in particolare in virtù della posizione di monopolio)" e il dominio "costituito in virtù dell'autorità (potere di comando e dovere di obbedienza)" (ibid.). Il dominio nel senso ristretto esclude il primo - ossia il dominio "che sia soltanto potere di mercato, oppure che sia condizionato soltanto dalla costellazione degli interessi" (anche se questo, "proprio a causa della mancanza di regole [può] essere ritenuto molto più oppressivo") - ed è identificato con il "potere autoritario di comando". Più specificamente, per dominio "deve dunque intendersi il fenomeno per cui una volontà manifestata ('comando') del detentore o dei detentori del potere vuole influire sull'agire di altre persone (del 'dominato' o dei 'dominati'), ed influisce effettivamente in modo tale che il loro agire procede, in un grado socialmente rilevante, come se i dominati avessero, per loro stesso volere, assunto il contenuto del comando per massima del loro agire ('obbedienza')" (ibid.; tr. it., vol. IV, pp. 48-49).

Queste distinzioni weberiane si riferiscono a 'tipi ideali'; nella realtà i confini tra di essi sono fluidi: le transizioni sono graduali, poiché "una distinzione precisa è spesso impossibile nella realtà; ma proprio per tale motivo è ancora più necessario disporre di concetti chiari" (ibid.; tr. it., vol. I, p. 209). Pertanto ogni tipo di dominio in virtù di una costellazione di interessi può sempre trasformarsi in un dominio autoritario, come quando i rapporti di dipendenza basati sul mercato sono formalizzati in relazioni di autorità formalmente regolate; ad esempio un vassallo entra liberamente in una relazione feudale con il signore, che di conseguenza acquista autorità su di lui; oppure i contratti sul mercato del lavoro - che dal punto di vista formale sono stipulati tra 'eguali', con l'accettazione formalmente 'libera' delle condizioni proposte - diventano posizioni formalizzate entro gerarchie costituite (pubbliche o private). Inoltre, "anche in ogni relazione autoritaria fondata sul dovere un minimo di interesse personale da parte di colui che obbedisce rimane normalmente come indispensabile molla dell'obbedienza" (ibid.; tr. it., vol. IV, p. 47).

Con il concetto di Herrschaft nel senso ristretto Weber intende identificare relazioni strutturate tra superiori e subordinati in cui, tuttavia, l'obbedienza di fatto può basarsi sui motivi più diversi ("cominciando dalla cieca abitudine fino a considerazioni razionali rispetto allo scopo": ibid.; tr. it., vol. I, p. 207) ed essere ottenuta con una grande varietà di mezzi. Il principale merito dell'approccio weberiano è costituito proprio dall'attenzione per tale varietà, e per aver posto il problema dei vari modi in cui le relazioni di potere vengono instaurate e mantenute.

L'ipotesi generale formulata da Weber è che nessun dominio "può accontentarsi per sua volontà di fondare la propria permanenza su motivi esclusivamente affettivi o razionali rispetto al valore"; ogni sistema di dominio "cerca piuttosto di suscitare e di coltivare la fede nella propria legittimità. A seconda della specie di legittimità cui pretende, è però fondamentalmente diverso anche il tipo dell'obbedienza, dell'apparato amministrativo determinato a sua garanzia, del carattere dell'esercizio del potere - e quindi anche la sua efficacia" (ibid.; tr. it., vol. I, p. 208).

Di qui la decisione di Weber di classificare le forme di dominio a seconda del tipo di pretesa di legittimità, poiché questo a suo avviso varia al variare delle relazioni di potere e delle forme di amministrazione, costituendone il fondamento e la spiegazione. In altre parole, "il carattere sociologico [del dominio] risulterà differente a seconda di certe differenze nei fondamenti generali della validità del potere" (ibid.; tr. it., vol. IV, p. 49).I tre "tipi puri di autorità" - tradizionale, razionale-legale e carismatico - definiscono i fondamenti dell'obbedienza prevalenti nelle strutture di dominio (Herrschaft nel senso ristretto).

Essi non si riferiscono ai motivi dell'obbedienza o alle strutture di potere. Gli individui, secondo Weber, possono obbedire per ipocrisia, per opportunismo, per interesse materiale, per debolezza o impotenza, o perché non vi sono altre alternative. "È decisivo il fatto che la sua propria [di un potere] pretesa di legittimità 'valga' a seconda del tipo in una misura rilevante, garantendo la sua sussistenza e insieme determinando la specie dei mezzi di potere prescelti" (ibid.; tr. it., vol. I, p. 209).

I tipi di autorità si basano su tipi di norme che specificano chi o che cosa debba valere come autoritativo. L'autorità tradizionale, quella razionale-legale e quella carismatica esprimono quindi diversi tipi di ragioni o fondamenti di obbedienza avanzati pubblicamente, ognuno dei quali, secondo Weber, tende a prevalere in determinate condizioni e a sua volta è associato a determinate relazioni di potere e forme di amministrazione. Nella teoria weberiana, in una data associazione politica o in un dato ordinamento istituzionale tenderà a prevalere un determinato tipo di autorità: quella razionale-legale è propria dello Stato moderno e delle forme di organizzazione burocratiche, sia pubbliche che private; quella tradizionale caratterizza le società patriarcali, patrimoniali e feudali, mentre l'autorità carismatica si presenta (per venire successivamente routinizzata) nei periodi di transizione nelle comunità di tutte le epoche storiche, compresa quella moderna. Tuttavia, sebbene in una data struttura di dominio tenda a prevalere un certo tipo di autorità "le forme che si trovano nella realtà storica" risultano dalla "combinazione, mescolanza, parificazione e trasformazione" di questi tipi 'puri' (ibid.; tr. it., vol. IV, p. 57).

Al tipo di dominio basato sull'autorità legittima, proprio dello Stato e di altri 'ordinamenti istituzionali' gerarchici, si può contrapporre (seguendo Weber) il tipo di dominio costituito in virtù di 'costellazioni di interessi', caratteristico dei mercati economici e della divisione del lavoro. A questi due tipi se ne può contrapporre (questa volta discostandoci da Weber) un terzo, che sorge dalle pratiche culturali di mutuo riconoscimento e di esclusione tipiche delle 'comunità'.

Lo stesso Weber affermava che il dominio monopolistico sul mercato rappresenta il "tipo più puro" di dominio costituito in virtù di una costellazione di interessi, il quale include "tutti i rapporti di scambio, anche quelli ideali" (ibid.; tr. it., vol. IV, p. 49). L'elemento essenziale delle relazioni di potere di questo tipo è il controllo delle alternative che si offrono agli agenti in un rapporto di libero scambio a tutti i livelli, da quello strettamente locale a quello mondiale. Il 'dominio monopolistico' comporta quindi sia il potere coercitivo (ricorso a minacce e false minacce) sui potenziali concorrenti, sia l'influenza sui consumatori. Tuttavia è opportuno osservare in proposito che non vi è alcuna ragione per assumere che il monopolio costituisca la forma normale di questo tipo di dominio: in che misura il potere sia disperso o concentrato all'interno dei sistemi economici è una questione empirica aperta. Sotto questo riguardo si tratta di una forma di dominio diversa da quella basata sull'autorità, che presuppone un locus di sovranità.

Ricordiamo la definizione weberiana dello Stato come "comunità umana la quale, nell'ambito di un determinato territorio [...] pretende per sé il monopolio legittimo dell'uso della forza fisica (ibid.; tr. it., vol. IV, p. 479). Nella sociologia weberiana del dominio basato sull'autorità la contrapposizione tra Stato e cittadini, tra 'governanti e governati', tra élite e masse è data per scontata.Il dominio basato sugli interessi nella politica internazionale è stato studiato da Susan Strange (v., 1990), che fa una interessante distinzione tra potere strutturale e potere relazionale. In campo finanziario, secondo questa autrice, gli Stati Uniti hanno avuto nel secondo dopoguerra "il potere strutturale di ampliare o limitare le alternative che si offrivano agli altri paesi". Specialmente per i paesi del Terzo Mondo si è verificata una limitazione delle alternative, determinata dalla ricerca da parte degli Stati Uniti di strategie mirate a una integrazione finanziaria globale, che comportavano liberalizzazione, privatizzazione e deregulation. La conseguenza più significativa è stata un'accelerazione della competizione tra gli Stati per le quote di mercato, che ha determinato un adattamento dei programmi e degli obiettivi politici dei singoli paesi (ad esempio la privatizzazione in blocco delle aziende di Stato). Un'altra conseguenza è stata l'accresciuta vulnerabilità di molti paesi al rallentamento della crescita economica mondiale. Una terza conseguenza è stata la fuga di capitali verso gli Stati Uniti, capitali che sarebbero potuti invece andare ai paesi in via di sviluppo, alleviando il debito del Terzo Mondo. Naturalmente - aggiunge la Strange - questo "potere di sfruttamento" può "ritorcersi contro coloro che lo possiedono risolvendosi in ultimo a loro svantaggio" (p. 267).

La deliberata creazione di una economia mondiale aperta si è tradotta in una involontaria restrizione delle opportunità della classe operaia negli Stati Uniti, e le forze del mercato hanno a loro volta ristretto il campo delle scelte politiche statunitensi. I presidenti e il Congresso degli Stati Uniti, invece, "hanno il potere, se mai qualcuno lo ha, di rovesciare il processo e di spostare nuovamente l'equilibrio del potere dal mercato allo Stato" (p. 266). Il Giappone, per contro, ha cominciato ad esercitare il 'potere relazionale' derivante dalla sua posizione di principale paese creditore, utilizzando cioè "il potere relazionale a doppio taglio di colui che elargisce aiuti nei confronti dei beneficiari". Esso ha così cercato di utilizzare risorse finanziarie "per conquistare una cerchia di alleati ben disposti nei confronti delle imprese giapponesi in competizione per le quote del mercato mondiale", anche se ciò "non sempre assicura da parte loro un comportamento conforme agli interessi giapponesi nazionali o aziendali" (pp. 270-271).

Con la nozione di 'dominio basato sul riconoscimento' ci riferiamo a quelle relazioni di potere che derivano dalla capacità degli agenti sociali di includere o escludere altri da cerchie di riconoscimento stimate, le quali definiscono l'identità di un individuo ai propri occhi e a quelli degli altri. Tali cerchie costituiscono delle 'culture del riconoscimento': esse rappresentano gruppi l'appartenenza ai quali dipende dal mutuo riconoscimento. Le basi di appartenenza a tali gruppi spiegano il motivo per cui i loro membri vi aderiscono; e le ragioni di tale appartenenza costituiscono i motivi di accettazione e di esclusione su cui essi si fondano.

Tra tali ragioni, o condizioni di appartenenza, vi sono fattori casuali quali le origini familiari e l'orientamento sessuale, oppure uno status sociale condiviso o una storia comune, oppure la partecipazione alla cultura del gruppo, e così via. La base di esistenza di questi gruppi varia. Alcuni, come ad esempio i gruppi occupazionali, hanno come base la divisione del lavoro; altri una comune condizione economica svantaggiata; altri ancora, viceversa, il mantenimento di privilegi economici. Certuni, come ad esempio gli Zingari, sono basati sull'esclusione sociale, oppure, come è accaduto spesso per gli Ebrei, su una persecuzione sanzionata politicamente, laddove altri si basano sul mantenimento di privilegi sociali e politici. A volte basi e ragioni di appartenenza coincidono: alcune culture di autoriconoscimento si basano unicamente su modi di vita e pratiche culturali condivise - dai clubs di tifosi del calcio ai gruppi etnici a intere nazioni (come sempre, ovviamente, tutti questi fattori e altri ancora interagiscono). Tali gruppi non sono né associazioni né aggregazioni. L'appartenenza ad essi non dipende né da procedure formali di ammissione né dal semplice possesso di attributi in comune con altri, bensì dal fatto di essere riconosciuti e accettati come membri.

Appartenere a tali gruppi significa essere ammessi nelle loro cerchie di riconoscimento, ed è importante, in quanto è alla base di quella che viene spesso definita 'identità'. L'appartenenza costituisce infatti uno dei principali modi in cui gli individui si identificano reciprocamente, si formano aspettative sulla natura dei propri simili e ne interpretano la condotta; e poiché il modo in cui ci vedono gli altri determina in larga misura il modo in cui vediamo noi stessi, essa influenza fortemente il modo in cui le persone considerano e concepiscono se stesse. Di conseguenza, essere esclusi da una cultura di riconoscimento di alto profilo e tenuta in grande considerazione può compromettere gravemente l'autostima e quindi essere causa di infelicità, specialmente per individui sradicati e disorientati dalle condizioni della moderna vita urbana e dal rapido mutamento economico. In reazione all'esclusione si sviluppano controculture di autoriconoscimento in cui trovano rifugio gli alienati e gli anomici. Il cosiddetto 'fondamentalismo' può essere probabilmente spiegato in parte in questo modo. D'altro canto, non tutti gli individui in un dato contesto sociale desiderano il riconoscimento da parte delle culture dominanti, specialmente quando queste appaiano eccessivamente esigenti e pervasive. Inoltre, nelle moderne società improntate alla mobilità e al pluralismo culturale non tutti desiderano il riconoscimento con lo stesso grado di intensità: per alcuni la possibilità di scegliere tra una pluralità di identità è più importante della certezza dell'appartenenza.Il dominio basato sul riconoscimento può di conseguenza operare in vari modi. Può consistere nel non accordare riconoscimento ai membri di un altro gruppo, che vengono marginalizzati o trattati come esseri di status inferiore.

Si sviluppano così gerarchie di status, che distinguono all'interno di una cultura ciò che è 'normale' da ciò che è 'anormale'. Il dominio basato sul riconoscimento può consistere anche nel rifiuto e nella stigmatizzazione dei membri di questi altri gruppi estranei alla cultura dominante - ad esempio gli immigrati o gli stranieri - che vengono trattati come non persone e, se si trovano in una condizione svantaggiata, oppressi in vari modi sino a diventare vittime, in casi estremi, di operazioni di 'pulizia etnica'. Ma questo tipo di dominio può consistere anche nell'imposizione del riconoscimento a gruppi subordinati attraverso forme di imperialismo culturale, oppure nel tentativo da parte degli 'imprenditori del riconoscimento' di imporre la conformità a individui recalcitranti, per i quali il riconoscimento è in ogni caso meno che desiderabile: coloro che hanno cambiato identità, o non ne hanno una, o ne hanno diverse, o rifiutano qualsiasi identità. Tutte queste forme di dominio possono essere rozze oppure estremamente sottili: possono implicare il ricorso alla coercizione oppure all'influenza; possono basarsi sull'aperta punizione della devianza e sulla manipolazione deliberata, oppure su interazioni, gesti e tipi di discorso informali. A differenza del dominio basato sull'autorità, quello basato sul riconoscimento non è tipicamente localizzato in una singola fonte sovrana. Forse è a questo tipo di dominio che faceva riferimento Foucault allorché affermava che le relazioni di dominio non sono relazioni di sovranità, ma comportano molteplici forme di soggezione, e che il potere non deve essere considerato in termini di dominio consolidato e omogeneo da parte di un individuo, di un gruppo o di una classe su altri, bensì piuttosto lo strumento con il quale gli individui vengono identificati e 'formati' attraverso una rete o griglia di microprocessi di 'normalizzazione'e di 'coercizioni disciplinari'.

Oppressione

Se con 'ineguaglianza' abbiamo designato la distribuzione di vantaggi e svantaggi in una società e con 'dominio' le relazioni di potere di alcuni su altri, indicheremo con 'oppressione' gli effetti negativi o dannosi di tali relazioni di potere su coloro su cui viene esercitato. Più precisamente, tale concetto si riferisce sia agli effetti in questione che alle relazioni di potere che li producono.

Esistono varie forme di oppressione, e dovremmo respingere la tentazione di assimilarle l'una all'altra o di considerarne una più essenziale delle altre e quindi in grado di spiegarle tutte. Ciò che distingue l'oppressione nelle sue varie forme da una semplice condizione svantaggiata è il fatto di derivare, in un modo o nell'altro, dalle relazioni e dai meccanismi di potere illustrati nei capitoli precedenti. Analizzando le varie forme di oppressione, distingueremo diversi tipi di situazioni di svantaggio, ognuna delle quali deriva tipicamente (ma non esclusivamente) da un determinato tipo di relazione di potere.