Regioni e musei

Regioni e musei

Musei e biblioteche di enti locali

Quando la Commissione per la Costituzione dell’Assemblea costituente si trova a dover individuare le competenze delle future regioni in ambito culturale, finisce per limitarle alla sola potestà di emanare «norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni» in materia di «musei e biblioteche di enti locali» (art. 117 Cost.).

È un ambito molto ristretto, come del resto la maggior parte di quelli previsti dall’art. 117, licenziato al termine di un lungo dibattito in cui il fronte che si era opposto alla stessa creazione delle regioni, continua a battersi per limitarne i poteri e ridurne le competenze. È anche una scelta da leggere alla luce di un art. 9 della Costituzione esplicitamente inserito nei suoi ‘principi fondamentali’ per timore che «la raffica regionalistica» investa «anche questo campo delicato del nostro patrimonio nazionale», «un tesoro nazionale» da affidare «alla tutela ed al controllo di un organo centrale» e da porre «al riparo di sconsigliati e irreparabili interventi locali», come ebbe a dire nella discussione del 30 aprile 1947 Concetto Marchesi che, con Aldo Moro, era stato uno degli estensori dell’articolo (http://www.nascitacostituzione.it/01principi/009/index.htm).

Anche nel dibattito sull’art. 117 emergono gli stessi timori e diffidenze nel sottrarre allo Stato le funzioni di tutela del patrimonio storico e artistico della nazione: l’originaria proposta della seconda Sottocommissione del 16 novembre 1946 di assegnare alle regioni poteri in materia di ‘antichità e belle arti’, estesi il 20 novembre ad ‘archivi e deputazioni storiche’, suscita per es. l’opposizione del comunista Umberto Nobile (1885-1978) che dichiara di votare contro «ritenendo assurdo supporre che in un paese come l’Italia le antichità e belle arti possano interessare soltanto le Regioni». Il progetto definitivo approvato nel febbraio 1947 si compone di tre articoli, ognuno dei quali definisce un diverso grado di autonomia delle regioni: in nessuno si fa accenno ai musei, mentre le ‘biblioteche degli enti locali’ rientrano tra le materie previste dall’art. 110, in cui la potestà normativa delle regioni è limitata dall’«osservanza dei principi e delle direttive della Repubblica» e le ‘antichità e belle arti’ sono tra quelle definite dall’art. 111 che alle regioni affida il compito di «emanare norme legislative di integrazione ed attuazione delle disposizioni di legge della Repubblica, per adattarle alle condizioni regionali».

Esaurita la discussione generale, il dibattito riprende il 1° luglio 1947 con la proposta che gli artt. 109, 110, 111 siano unificati in quello che, nel testo definitivo, diverrà l’art. 117, in cui per la prima volta compaiono anche i ‘musei degli enti locali’. Su di esso si riapre il dibattito e l’8 luglio, quando si passa all’esame del settimo alinea: ‘musei e biblioteche di enti locali’, nonostante Nobile ne proponga la soppressione, il democristiano Giuseppe Caronia (1884-1977), presenti una diversa formulazione (‘Accademie e biblioteche, belle arti, antichità e musei’) e Renato Tega (1877-1955), del Partito socialista italiano di unità proletaria, dichiari che, ancora una volta «i decentratori tendono a strozzare l’autonomia dei Comuni», dopo una brevissima discussione, a essere approvata sarà la proposta originaria di testo della Commissione

(http://www.nascitacostituzione.it/03p2/05t5/117/index. htm).

La scelta di affidare alle future regioni il potere di emanare norme esclusivamente in materia di ‘musei e biblioteche degli enti locali’ è espressione di una trasversale ostilità rispetto alla proposta stessa di creare un ente intermedio, ma ancor più di una radicata resistenza a modificare il sistema di gestione della tutela del patrimonio ‘storico e artistico’ quale si era andato strutturando nella prima metà del Novecento.

Prima di affrontare gli aspetti giuridici delle competenze regionali in materia di musei, è bene esaminare la loro situazione alla fine della Seconda guerra mondiale.

Musei e gallerie d’Italia

L’Annuario dei musei e delle gallerie d’Italia del giugno 1950, frutto di un’indagine realizzata dalla Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero della Pubblica Istruzione consente di stabilirne il numero, la distribuzione sul territorio, la proprietà, le tipologie. Nel presentarlo, Guglielmo De Angelis d’Ossat, ricorda che esso risponde all’esigenza di aggiornare il quadro, ormai ampiamente superato, proposto nel volume I Musei e le gallerie d’Italia: notizie storiche e descrittive, raccolte da Francesco Pellati, pubblicato dalla stessa direzione del Ministero dell’Istruzione nel 1922, e che si inserisce «nel fervore di iniziative e di opere che ora caratterizza l’attività ricostruttiva del nostro Paese» al cui interno «particolarmente intenso e significativo è il lavoro che in questi ultimi tempi si sta svolgendo per assicurare nuova o miglior sede a Musei e Gallerie o per conferire loro un più rispondente e moderno ordinamento». «Dopo che i nostri monumenti colpiti dalla guerra hanno ricevuto quasi dovunque quei restauri che – intesi soprattutto ad impedirne ulteriori danneggiamenti – in molti casi li hanno fatti insperatamente rivivere – prosegue De Angelis d’Ossat – si può dire che le nostre variate e spesso importantissime raccolte artistiche, archeologiche e storiche siano ora al centro degli interessi culturali della Nazione» (Ministero della Pubblica Istruzione, 1950, Avvertenza, pp. V-VI).

I musei censiti dall’Annuario sono poco più di 500, più o meno il doppio di quelli censiti trent’anni prima: circa il 43% di essi si trova nelle regioni del Nord, il 40% in quelle centrali e il restante 17% in quelle meridionali; si concentrano soprattutto in alcuni grandi centri come Firenze, Roma, Napoli, Venezia ecc. e più in generale nei capoluoghi di regione e provincia, ma musei e raccolte di modeste, se non modestissime, dimensioni sono presenti anche nei medi e piccoli centri. Al loro interno prevalgono i musei di proprietà e a gestione pubblica, al cui interno il gruppo più numeroso, quasi la metà del totale complessivo, è quello composto da quei musei civici e provinciali destinati a passare nelle competenza delle future regioni, dopo essere stati tradizionalmente affidati, quanto a gestione e responsabilità, a comuni e province e, quanto a vigilanza sulle collezioni, allo Stato.

Per un insieme di ragioni insite nel modello stesso di tutela del patrimonio culturale in Italia, a metà Novecento la ricca e composita schiera dei musei locali, una realtà quantitativamente e qualitativamente tutt’altro che secondaria, assume tuttavia – e non solo agli occhi dei Costituenti – un valore decisamente secondario. Si può anzi affermare che i musei degli enti locali vivono una condizione di doppia minorità per l’indiscusso primato attribuito alla tutela che comporta un’eclisse dei musei – statali e non statali – come istituto (Jalla 2000, 20032, p. 6) e per il rango ‘nazionale’ attribuito ai musei statali che, del tutto indipendentemente dalla loro natura e dimensione, li pone, a partire dalla loro denominazione, in una posizione superiore ai musei ‘locali’.

Al tempo stesso, a prescindere dalle intenzioni dei costituenti, i musei locali avrebbero potuto trarre grande vantaggio dall’essere affidati a un ente intermedio in grado di dare un sostegno ben maggiore dello Stato non solo ai musei civici dei grandi e medi centri, ma anche alle «minuscole raccolte, ma non senza singolari cimelii, specialmente interessanti pel luogo in cui si trovano» che «ai raccoglitori locali è sempre piaciuto chiamar[e] musei anche quando si tratta di una modesta cameretta con una ventina di oggetti» presenti «in paesi finora trascurati perché lontani dalle ferrovie» di cui, già alcuni decenni prima, Corrado Ricci aveva segnalato l’interesse e l’importanza nella sua prefazione alla raccolta di Pellati (Ricci 1922, p. IV).

È stato davvero così? Quanto l’avvento delle regioni, il loro intervento – normativo, finanziario, tecnico – hanno sostenuto la gestione dei musei locali, ne hanno assistito la crescita, promosso la formazione di sistemi territoriali? Come si vedrà – ed è la tesi di fondo di questo saggio – assai meno di quanto sarebbe stato possibile: in parte per diretta responsabilità delle regioni stesse, ma anche per un complesso di fattori dipendenti dal ‘modello Italia’ di gestione e tutela del patrimonio culturale (S. Settis, Italia S.p.A. L’assalto al patrimonio culturale, 2002, p. 21), evidenti se si ripercorre, sia pur brevemente, la storia dei musei italiani almeno a partire dall’Unità d’Italia. E si considerano soprattutto le questioni, poste e non risolte, al nuovo Stato nazionale da quello stretto, asimmetrico, dialettico intreccio tra musei e patrimonio culturale che costituisce la più significativa specificità del museo italiano e la cui mancata assunzione, in termini normativi e operativi, appare, allora come oggi, la vera questione irrisolta.

Patrimonio culturale e musei

All’indomani dell’Unità d’Italia, sul piano normativo, l’assenza di una legge di tutela dello Stato sardo impedisce di estendere, come avviene in molti altri casi, la normativa esistente al suo interno al resto del Paese e la sua adozione è peraltro osteggiata da una diffusa ostilità verso qualsiasi provvedimento che limiti il diritto di proprietà, mentre, da un punto di vista operativo, gli apparati incaricati di occuparsi del patrimonio culturale mancano di una tradizione di riferimento e hanno un profilo amministrativo e non tecnico. Infine, sul piano economico, le priorità sono altre e gli investimenti pubblici sono indirizzati su settori considerati strategici, dalle infrastrutture alle spese militari (L’Archivio della Direzione generale delle antichità e belle arti (1860-1890). Inventario, a cura di M. Musacchio, 1° vol., 1994, pp. 17-24).

A partire da queste premesse si capisce perché passino trent’anni dalle prime proposte di una legge generale di tutela alla sua adozione, nel 1902, mentre la decisione di mantenere vigenti, nell’attesa, le norme e le strutture di tutela degli Stati preunitari lascia il Paese in una situazione arretrata, frazionata e confusa. E si comprende anche come, di fronte a tante difficoltà, quando nel 1875 la Direzione dei musei e degli scavi passa finalmente in mano al ‘tecnico’ Giuseppe Fiorelli (1823-1896), i suoi sforzi siano prioritariamente volti alla costruzione di una struttura centrale prima e periferica poi, tutta interna allo Stato, nel quadro di quell’«accentramento amministrativo e decentramento burocratico» individuato da Ernesto Ragionieri come concetto ispiratore dell’assetto complessivo del nuovo Stato (E. Ragionieri, Politica e amministrazione nella storia dell’Italia unita, 1978, pp. 87-137).

In ambito museale gli inizi dello Stato unitario sono in controtendenza rispetto all’impostazione che prevarrà nei decenni successivi: la soppressione degli enti ecclesiastici ‘contemplativi’ prevista dalla legge Siccardi (l. 9 aprile 1855 nr. 1013) per lo Stato sardo e man mano estesa al resto della penisola, prevede che i beni mobili di interesse artistico così acquisiti siano devoluti ai comuni e alle province di provenienza, confluendo nei musei esistenti o portando alla creazione di nuovi (Gioli 1977). Anche se in modo molto disomogeneo, viene dato così impulso a un museo civico: quest’ultimo, in quegli stessi anni, vede molti municipi (con il determinante concorso di società, circoli, accademie, eruditi e notabili locali) farsi promotori di un’istituzione che, raccogliendone le memorie storiche, artistiche e archeologiche, si propone di fondarne l’identità «soprattutto sul patrimonio culturale» (R. Balzani, Presentazione, in Collezioni, musei, identità tra XVIII e XIX secolo, 2007, p. 13). Tra la metà e la fine dell’Ottocento nasce così la maggior parte di quei ‘musei degli enti locali’ che diverranno oggetto delle previsioni dell’art. 117 della Costituzione repubblicana e che, con la biblioteca, l’archivio e il teatro, costituiscono le istituzioni culturali presenti nelle medie e grandi città, ma anche in molti centri minori del Paese.

Quanto allo Stato, a esso passano le collezioni e i musei dinastici degli Stati preunitari, con la sola eccezione dei Musei Vaticani, portando al paradosso che il nuovo Stato si trova così privo di un suo museo nazionale (P. Nicita, Musei e storia dell’arte a Roma, 2010, p. 12-13). Ne deriva l’impulso a crearne altri, sia partendo dal ricco patrimonio di collezioni e monumenti esistenti a Roma, sia elevando a rango di musei ‘nazionali’ quelli presenti nelle capitali degli antichi Stati. Pur integrati in un sistema amministrativo unico (centrale e centralizzato), questi musei mantengono la natura di istituzioni fortemente legate al territorio di appartenenza e alla sua storia preunitaria, monumenti del suo passato preunitario più che del suo presente e futuro unitari. La centralizzazione burocratica dei musei statali non riuscirà, neppure attraverso l’istituzione di nuovi musei nazionali, a farne un sistema unitario e riconoscibile, sottraendoli, al tempo stesso, a un’integrazione con i nuovi musei civici e con le realtà locali e creando quel solco fra lo Stato e i comuni nella gestione del patrimonio culturale, dentro e fuori i musei, che permane tuttora.

Tra le due guerre

Negli anni che precedono la Prima guerra mondiale, l’adozione e la riforma della legge di tutela, tra il 1902 e il 1909, con la riorganizzazione della Direzione generale delle antichità e belle arti, portano alla nascita di uffici periferici – le ‘Sovraintendenze’ – che, ben più dei precedenti commissariati e dell’azione degli ispettori onorari del Ministero, assicurano a quest’ultimo una presenza omogenea e diramata sull’intero territorio nazionale e, con essa, una maggiore capacità operativa.

È questo il contesto in cui, nel 1910, prende il via il progetto di ricognizione eseguito da Pellati che vedrà però la luce solo nel 1922 con il titolo I Musei e le gallerie d’Italia. La «lentezza inevitabile» e le «tante interruzioni, difficoltà e ostacoli» (Ricci 1922, p. III), dipendono certamente dal conflitto mondiale, ma manifestano anche la complessità del compito di censire una realtà così frazionata per proprietà e così dispersa sul territorio, tanto più da parte di un sistema statale di tutela ancora in via di formazione. I 381 musei censiti sono, per es., meno dei 451 che, in base alle date di loro costituzione riportate dall’Annuario del 1950, risulterebbero invece già esistenti al 1922, riducendo in apparenza lo scarto tra la situazione all’indomani del primo dopoguerra rispetto a quella del secondo, in cui peraltro i criteri adottati ampliano il campo d’indagine a quelle residenze e complessi monumentali che d’ora in poi saranno sempre più assimilati ai musei in senso stretto e rientreranno nei futuri censimenti (fig. 1).

Manca anche «la descrizione dei musei e delle gallerie del Trentino, dell’Alto Adige, della Venezia Giulia, di Zara e di Fiume» (Ricci 1922, p. III) rinviata a una futura (e mai attuata) ristampa del repertorio e, nel confronto fra i numeri del 1922 e del 1950, bisogna anche tener conto che ai 71 musei, la cui data di creazione si colloca fra 1922 e il 1950, e ai 92 segnalati per la prima volta nell’Annuario (ma di cui manca la data di costituzione), fa riscontro l’assenza di 95 fra musei e raccolte censiti nel volume del 1922, sia perché non più esistenti sia perché sfuggiti alla pur accurata indagine postbellica.

Nonostante l’incertezza dei dati, un confronto basato sulle percentuali consente di confermare che, a metà Novecento, il numero dei musei è raddoppiato rispetto a inizio secolo e che i musei statali e quelli di proprietà di enti morali sono cresciuti più di quelli comunali ed ecclesiastici. La lettura dell’Annuario segnala soprattutto il procedere di un processo di riorganizzazione e rinnovamento dei musei già evidente agli inizi del secolo. Nell’Italia fascista del Ministero per la cultura popolare e delle leggi Bottai del 1939 (nr. 1089 e 2006), dei prefetti e dei podestà, l’impianto centralista delle norme e delle politiche raggiunge il suo apice e, nell’ambito dei musei, si stabilizza quel duopolio asimmetrico tra Stato e comuni che si protrarrà, nel pur mutato contesto della Repubblica democratica, sino agli anni Settanta.

È un duopolio perché le province non hanno poteri diretti sui musei tranne nei pochi casi – concentrati nell’Italia meridionale e nella Venezia Giulia – in cui troviamo dei musei provinciali, e perché le regioni non esistono ancora. È asimmetrico perché le norme e i regolamenti di tutela pongono tutti i musei non statali in una posizione subordinata rispetto al Ministero che ha poteri non solo sulle ‘raccolte governative’, ma anche sui beni di comuni e province, «delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle fabbricerie, delle confraternite, di enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e di ogni ente morale riconosciuto» (l. 20 giugno 1909 nr. 364, art. 2., Per l’inalienabilità delle antichità e delle belle arti). La vigilanza del Ministero concerne le modalità di compilazione e di revisione degli elenchi descrittivi, di fissazione al luogo di loro destinazione («quale la soprintendenza competente stimerà più idoneo a garantirne la conservazione e la custodia»), di rimozione anche per la partecipazione a esposizione d’arte e di restauro, pure sottoposta ad autorizzazione dei sovrintendenti (Jalla 2000, 20032, pp. 70-78).

Le basi del centralismo autoritario che trionfa negli anni del fascismo sono state poste ben prima del suo avvento e precedente è anche il venir meno di un decentramento dei poteri dovuto non solo alla volontà dello Stato, ma anche all’incapacità e alla mancanza di volontà e di risorse degli enti locali a mantenere e dare valore al proprio patrimonio, in un quadro ben lontano dalla prospettiva invocata da Giovanni Battista Cavalcaselle nel 1863 della «doppia sorveglianza del municipio e del governo: il primo nell’interesse locale, il secondo nell’interesse nazionale» (Sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti di belle arti e sulla riforma dell’insegnamento accademico, «Rivista dei comuni italiani», 1863, 4, pp.33-56, 5, pp. 235-43, 6, pp. 33-46).

A mali antichi se ne sommano così di nuovi, temperati in parte dalla comune formazione e cultura dei direttori dei musei civici e dei soprintendenti, alla base di un reciproco rispetto e di una concordia d’intenti che attenuano la crescente asimmetria dei poteri e rendono anche possibile un certo fronte comune rispetto ai voleri di un regime che interviene, a volte molto pesantemente, sulle scelte in campo museale.

Tra guerra e dopoguerra

La riforma della legge di tutela e la riorganizzazione delle sovrintendenze è del 1939, appena un anno prima dell’entrata in guerra dell’Italia e del prodursi di uno stato di emergenza che coinvolge ovviamente anche i musei, costretti a far fronte alla protezione delle proprie collezioni, al loro ricovero in luoghi sicuri, all’interruzione delle attività in condizioni operative rese sempre più difficili dal richiamo alle armi degli addetti e dallo sfollamento, da risorse ridotte all’osso, dalle continue emergenze dovute ai bombardamenti alleati, dai danni cui far fronte (P. Nicita, La tutela in tempo di guerra, in Fuori dalla guerra. Emilio Lavagnino e la salvaguardia delle opere d’arte del Lazio, a cura di R. Morselli, 2010, pp. 39-75).

Se non è paralisi, è certo un momento di profonda crisi e il gran numero di musei ancora chiusi o riaperti solo parzialmente e con orari ridotti, segnalato dall’Annuario del 1950 (fig. 2), evidenzia tutte le conseguenze della guerra e le molte difficoltà della ricostruzione postbellica, nonostante la corale reazione da parte degli addetti ai lavori, attivi senza distinzioni di appartenenza.

Mentre il dibattito dell’Assemblea costituente comunica nel suo insieme, anche solo per l’assenza di un confronto di merito, la grande distanza che separa la discussione politica dai suoi oggetti reali, i musei, al suo esterno un grande fervore caratterizza invece la loro ricostruzione, fisica e organizzativa in un clima di rinnovamento che accoglie tutti gli stimoli provenienti dal dibattito internazionale cui pure l’Italia aveva partecipato, ma che solo ora può applicare (Ministero della Pubblica Istruzione, 1953).

Questi stimoli trovano nei progetti di riallestimento la loro più evidente materializzazione, ma è l’intera vita dei musei a rifiorire e modernizzarsi, avendo nella ripresa delle attività espositive e in un nuovo atteggiamento nei confronti delle attività educative e didattiche un corollario tutt’altro che secondario, in un clima di apertura alle esperienze estere e in un contesto internazionale che le favorisce e le incentiva (Atti del convegno di museologia organizzato in collaborazione con l’Accademia americana di Roma. Perugia 18-20 marzo 1955, 1955). E insieme si rafforza una solidarietà tra funzionari che vede, per es., l’Italia tra i primi Paesi a costituire un comitato nazionale dell’ICOM (International Council of Museums) costituito a Parigi nel 1946. Nascono anche associazioni che, come l’Associazione nazionale dei musei italiani e quella dei direttori e funzionari dei musei locali, non solo promuovono il dibattito museologico e museografico, ma si fanno portatrici di istanze di riorganizzazione del sistema museale le quali, prima ancora dei risultati che otterranno più avanti, contano per la solidarietà e collaborazione fra tecnici che, al di là delle appartenenze istituzionali, riescono a creare. Per la prima (e forse l’unica) volta, con la forza di un’autonomia che deriva anche dalla relativa indifferenza della politica per i problemi del patrimonio culturale e dei musei, si struttura una forza di pressione, ridotta ma coesa, portatrice di istanze di rinnovamento.

La nascita delle regioni è ancora lontana, ma il fatto che i musei degli enti locali abbiano acquisito una dignità costituzionale è di stimolo alla piccola, ma agguerrita pattuglia di direttori di musei di enti locali che promuovono il riconoscimento giuridico di musei ‘non statali’, raggiungendo il loro obiettivo nel 1960.

La l. 22 sett. 1960 nr. 1080, una legge breve, di soli due articoli, non avrà l’impatto sperato dai suoi promotori, ma sul piano simbolico segna una duplice svolta: riafferma l’esistenza dei musei ‘non statali’ e restituisce loro lo status e la dignità di istituto come emergerà pubblicamente nel Convegno nazionale sui problemi dei musei locali che si tiene a Bologna nel dicembre 1961 (Atti del Convegno nazionale sui problemi dei musei locali. Bologna 9-10 dicembre 1961, 1962).

Allo stesso tempo il titolo stesso della legge, Norme concernenti i musei non statali, riconferma la loro storica separazione dai musei statali, un dualismo altrettanto asimmetrico di quello che caratterizza l’intera gestione delle politiche culturali. Che questa divisione si dimostri inadeguata è un fatto conclamato già alla metà degli anni Cinquanta, ma bisognerà attendere un decennio perché la questione del rapporto fra musei statali e ‘non statali’ sia posta all’ordine del giorno del Parlamento con l’insediamento, nel 1964, della Commissione Franceschini.

Per la salvezza dei beni culturali in Italia

Dai tre volumi che, con il significativo titolo Per la salvezza dei beni culturali in Italia (1967), raccolgono gli atti e i documenti della Commissione Franceschini, si ricavano molti elementi per comprendere, solo qualche anno prima della nascita delle regioni, lo stato in cui versano i musei, le questioni che gli addetti ai lavori vorrebbero fossero poste urgentemente all’ordine del giorno, i temi che caratterizzano il dibattito.

Inclusa nella Parte seconda del primo volume, dedicata all’‘Organizzazione’ e nel titolo VIII Dell’organizzazione locale, la Dichiarazione sui Musei è, significativamente, al 73o posto rispetto alle 84 dichiarazioni. Pur proclamandone l’«importanza primaria sia per la conservazione e studio dei Beni archeologici, artisti e storici, sia per la vita culturale della Nazione», la Dichiarazione si limita a indicare la necessità di adottare misure atte a garantirne «la massima efficienza operativa», segnalandone indirettamente la problematicità; l’opportunità di assicurare l’autonomia dei «maggiori musei statali», la cui assenza è sempre più avvertita come un limite, e infine l’esigenza di adottare parallele misure per tutti gli altri musei, nell’impossibilità di poter stabilire norme comuni a tutti i musei, a causa della loro diversa natura giuridica (Per la salvezza dei beni culturali in Italia, 1° vol., 1967, pp. 111-12).

L’eco del rinnovamento in corso trova espressione nel commento alla Dichiarazione, sintetizzato dalla formula (non particolarmente felice) del «museo come strumento di scienza»: «invero parecchi musei – si afferma – sono già su questo piano, per iniziative prese da loro dirigenti, anche col concorso di enti e di istanze locali: è però ancora diffusa l’idea che il museo sia solo un’espressione di belle arti, e che semmai solo uffici collegati occasionalmente al museo debbano attendere alle attività di studio, di insegnamento e di divulgazione» (p. 112).

La Dichiarazione intende dare soluzione ai principali problemi emersi dall’indagine svolta dal gruppo di lavoro sui musei che ha permesso di evidenziarne le principali esigenze tanto ‘considerati nel loro complesso’ quanto per ciascuna tipologia: comune è il bisogno di ‘edifici nuovi appositamente costruiti per essi’; di maggior tempo da dedicare alle attività scientifiche, limitate dal carico amministrativo che incombe sui direttori; di sviluppare le attività di ‛carattere culturale didattico’, ma anche di risolvere i problemi ‘di tutela e di custodia’ cui sono destinate risorse economiche, strumentali e umane sempre più insufficienti a tenere il passo con le necessità di un più razionale e moderno funzionamento dei musei. Ogni loro tipologia presenta problematiche diverse, individuate caso per caso, ma anche unite dalla comune necessità di un rinnovamento museografico che, per tante ragioni – economiche, amministrative, culturali – fatica a prodursi, nonostante l’impegno della parte più attiva dei loro direttori e funzionari.

In questo quadro, certo non entusiasmante dei «musei non statali dipendenti da Enti pubblici», il cui numero è intanto cresciuto, le potenzialità della l. 1080 (22 sett. 1960) si scontrano, come nello Stato, innanzitutto con il trattamento e le qualifiche del personale scientifico «del tutto inferiori alle sue responsabilità e capacità». Viene dato anche ampio riconoscimento al rinnovamento avvenuto al loro interno, principalmente nei grandi centri del Nord, e all’attività espositiva che molti di essi promuovono. La conclusione è però sconsolata: «si comprende perciò l’amarezza che trapela spesso dai contatti con i promotori di queste iniziative di così alto livello, nei confronti degli organi statali», suggerendo che la vigilanza delle soprintendenze nei confronti dei musei non statali si limiti «ai casi di rinnovamento totale o parziale e siano comunque decisi, di comune accordo dopo aperte e libere discussioni, con i loro funzionari scientifici nelle previste Consulte regionali, con eventuale ricorso ai Comitati di settore e al Consiglio nazionale dei Beni culturali in cui gli Enti pubblici avranno il loro rappresentante scientifico» (Per la salvezza dei beni culturali in Italia, 1° vol., 1967, pp. 505-66).

Il promemoria, redatto da Vittorio Viale, direttore dei Musei civici torinesi, dell’Associazione nazionale dei direttori e funzionari degli enti locali, cui fa riferimento il rapporto del gruppo d’indagine, è ancora più esplicito. Prende le mosse dal quadro evidenziato dall’applicazione della l. 1080. I musei non statali sono 480, 390 dei quali di enti locali: 11 (comprendenti 64 musei) corrispondono alla categoria dei ‘musei plurimi’, 41 sono ‘grandi’, 117 ‛medi’ e 258 ‘minori’. Una realtà, quantitativa e qualitativa, di tutto rispetto che ha anche saputo rinnovarsi in un modo che «eguaglia, e per certe parti, supera persino quanto è stato fatto dallo Stato per i suoi istituti», afferma Viale, citando i casi di Venezia, Pavia, Lodi, Vercelli, Varallo Sesia, Bologna, Roma, Salerno e le attività espositive dei Musei civici di Venezia, Bologna, Torino, Verona, Vicenza, Treviso, Udine, Bassano, Como, Varese, Novara, Vercelli, Rimini, Livorno, L’Aquila, Benevento oltre alle «tante, tante altre» realizzate «in ogni parte d’Italia». Ma, afferma Viale, «i Musei locali vogliono che lo Stato li consideri, al pari degli istituti statali, elementi primari ed essenziali del settore artistico nazionale. Ciò che purtroppo non è», ribadendo che «la maggior aspirazione ed il più vivo desiderio dei direttori e dei funzionari dei musei locali, è di essere considerati dei collaboratori (e collaboratori nel più ampio senso della parola) degli organi statali per la conservazione, la difesa e la valorizzazione del patrimonio archeologico e artistico della Nazione. Non c’è, a nostro avviso, differenza alcuna fra il patrimonio di proprietà dello Stato e quello posseduto dagli enti locali, ed è chiaro che questo avvicina la nostra funzione di preposti alla conservazione di una parte di cotesto patrimonio e quella dei funzionari statali che sovrintendono alla sua tutela». «E la prima nostra proposta – continua Viale – è che nell’ambito delle nostre città o anche delle nostre province si usufruisca della nostra collaborazione, naturalmente con compiti ed entro limiti ben precisi, e con tutte le relative responsabilità, in concorde azione con gli organi di tutela. La nostra conoscenza unita all’amore per le cose di casa nostra, può essere molto spesso di prezioso aiuto» (Per la salvezza dei beni culturali in Italia, 2° vol., 1967, pp. 952-59).

La denuncia e la proposta sono esplicite e chiare, ma è altrettanto evidente che esse si scontrano con il muro dell’indifferenza politica e anche con un’indisponibilità degli apparati statali che convergono nel mantenere le cose così come sono. Non è certo un fatto limitato al settore del patrimonio culturale e dei musei, ma l’intera storia della sua gestione dimostra anche che in esso sono stati presenti le «resistenze al cambiamento, [...] i ritardi di attuazione, [...] le incoerenze» che alla fine degli anni Novanta Bruno Dente denuncia come i principali ostacoli a una riforma della pubblica amministrazione (In un diverso stato. Come rifare la pubblica amministrazione italiana, 1995, 19992, p. 135) e che, vent’anni prima, avevano portato Andrea Emiliani ad affermare che «se mai esiste un comparto dell’amministrazione che mai s’è mosso dalla rigida impostazione statalistica impresso dalla tradizione napoleonica, questo è quello dell’amministrazione artistica» (Emiliani 1985, p. 21).

Il doppio legato degli anni Sessanta

L’ampio spazio dato alle parole di Viale non è solo il dovuto omaggio alla lucidità della sua analisi che evidenzia problematiche come la separazione fra i musei statali e quelli degli enti locali; l’assenza di sedi di concertazione e coordinamento tra enti nella programmazione e nell’attuazione di funzioni e attività che pure insistono sullo stesso territorio; la dissociazione fra l’azione di tutela dello Stato e l’attività dei musei, ‘non statali’ in particolare, che li esclude dal partecipare al suo esercizio. Le sue parole aiutano anche a mettere in rilievo come questi temi siano presenti ben prima della nascita delle regioni, cui peraltro non si fa alcun accenno nei lavori della Commissione Franceschini, e che già allora era presente l’idea di un museo protagonista, anche, di un’attività di tutela territoriale: una visione che emergerà negli anni Settanta con importanti quanto isolate sperimentazioni, che sarà ripresa negli anni Ottanta nella forma del ‘museo diffuso’, e riprenderà vigore alla fine degli anni Novanta al momento dell’adozione degli standard museali, senza però mai riuscire ad affermarsi come comune sentire di tutti gli addetti ai lavori, a imporsi sul piano normativo, a essere colta come responsabilità e opportunità da parte dei decisori, nazionali, regionali e locali.

Viale evidenzia un dato fondante e un attributo essenziale costitutivo della maggior parte dei musei italiani, nati come deposito e ricovero di reperti emersi dagli scavi, di opere degli enti ecclesiastici soppressi, di collezioni e raccolte private attraverso una relazione intensa tra museo e territorio. Perché il museo italiano, non importa se civico o statale, ecclesiastico e privato, è – tranne rare, quanto importanti eccezioni – un museo ‘territoriale’ che ha origine e si alimenta dei beni provenienti da un contesto che è comunque di prossimità, che ne rispecchia – a vario titolo – la storia e le tradizioni e che da questo stretto rapporto con i luoghi di provenienza delle sue collezioni trae la sua identità e forza. Per quanto siano in molti a condividere questa analisi, pochi ne hanno tratto la conseguenza che escluderlo o emarginarlo dall’esercizio della tutela ha significato (e significa) privarsi di uno strumento essenziale per realizzarla compiutamente, in presenza di un istituto e di uno spazio in cui il patrimonio non è solo conservato, ma comunicato, di risorse scientifiche e tecniche in grado di svolgere una funzione attiva rispetto al patrimonio culturale del territorio di appartenenza e responsabilità: dalla sua individuazione alla sua conservazione e gestione, alla sua valorizzazione nelle tante forme in cui essa può avvenire.

Privarsi della loro partecipazione, sottoponendoli a una vigilanza sovente necessaria, ma altrettanto spesso mortificante, ha fortemente limitato la possibilità dello Stato di innervare la propria azione di tutela nella capillare rete costituita in primo luogo dai musei ‘non statali’, la categoria di musei più numerosa e più diramata sul territorio e dunque a più stretto contatto con un patrimonio culturale a cielo aperto che rappresenta la principale ricchezza dell’Italia come ha messo tra gli altri in luce Silvia Dell’Orso in Altro che musei. La questione dei beni culturali in Italia (2002), premessa ideale di un’altra sua opera (Musei e territorio. Una scommessa italiana, 2009), pubblicata poco prima che la sua prematura scomparsa privasse il mondo della cultura della sua intelligenza e umanità. Le proposte e le prospettive emerse durante i lavori della Commissione Franceschini sono del resto le stesse che saranno riproposte un trentennio più tardi, scontrandosi con il medesimo muro di indifferenza e incomprensione, lasciando a tutt’oggi inalterate, contro ogni logica presente invece in altre realtà, la divisione dei musei in base alla proprietà e la loro separazione dal patrimonio culturale.

Esiste anche un secondo legato degli anni Sessanta, più esattamente dell’ultimo scorcio del decennio, quando la carica contestativa nei confronti delle istituzioni non risparmia – a livello mondiale – il museo, al punto di metterne in discussione la stessa esistenza. La critica radicale nei suoi confronti si esprime in forme molto diverse da Paese a Paese e investe anche l’Italia (C. Rinaldi, Il nuovo museo. Origini e percorsi, 2005). Quanto avviene e si discute nelle università e in tutte le sedi in cui si fa o si dibatte di cultura negli anni della ‘contestazione’ è ben sintetizzato, in Italia, per es., da Giovanni Bechelloni (Le condizioni sociali della democratizzazione della cultura. Dal museo-tempio al museo-centro culturale, introduzione a P. Bourdieu, A. Darbel, L’amore dell’arte. Le leggi della diffusione culturale: i musei d’arte europei e il loro pubblico, 1972, pp. VII-XXVII). Se le idee emergenti non hanno un’influenza immediata e diretta sui musei, finiranno presto per coinvolgerli, anche solo per il fatto di aver predisposto, come mai prima era avvenuto, un’intera generazione a interrogarsi sul loro senso e sul loro ruolo. E si rifletteranno ancor più su di essi nel momento in cui una parte dei giovani ‘contestatori’ si troverà a fare i conti con la necessità di passare dalla critica esterna e radicale all’azione all’interno delle istituzioni.

In una situazione caratterizzata da acute tensioni politiche e sociali e da una crescente incertezza economica, gli anni Settanta si aprono così, per i musei, tra antichi problemi irrisolti e inedite istanze di radicale cambiamento, in uno scenario istituzionale in cui lo stallo delle proposte di riforma della normativa di tutela fa da contraltare alle aspettative suscitate dalla nascita delle regioni a statuto ordinario.

Gli anni Settanta: il quadro istituzionale e normativo

L’elezione dei Consigli regionali del 7 giugno 1970 è solo il primo atto di un processo di costituzione delle regioni a statuto ordinario che passa attraverso l’elaborazione e approvazione dei loro statuti, il trasferimento delle competenze, la prima produzione normativa, la formazione degli apparati incaricati della loro attuazione. Un processo che si estende per tutto l’arco del decennio e che, anche per i musei, ha nel 1972 e nel 1977 i suoi anni fondamentali.

Nel d.p.r. 14 genn. 1972 nr. 3 si assegnano alle neonate regioni le funzioni relative a «l’istituzione, l’ordinamento ed il funzionamento dei musei [...] la manutenzione delle cose raccolte nei musei [...] gli interventi finanziari diretti al miglioramento delle raccolte dei musei [...] il coordinamento dell’attività dei musei”, mantenendo in capo allo Stato i compiti di «indirizzo e coordinamento della attività amministrative delle regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario [...]» e limitando la competenza regionale ai soli musei degli enti locali, così come previsto dall’art. 117 della Costituzione.

Nel 1977 la pressione delle regioni ottiene un’estensione del loro ambito d’azione: l’art. 47 del d.p.r. 24 luglio 1977 nr. 616 precisa che le funzioni amministrative concernono «tutti i servizi e le attività riguardanti l’esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico, bibliografico [...]» dei musei degli enti locali o «di interesse locale». Il cambiamento è doppiamente importante: da un lato perché accoglie la sollecitazione a considerare i musei come istituti, recependo la visione – innovativa per l’Italia – introdotta dalla prima normativa regionale adottata nel frattempo; dall’altro perché propone un’interpretazione estensiva della formula costituzionale, sostituendo il criterio oggettivo dell’appartenenza (o della proprietà) dei musei con quello dell’interesse, svincolando così «la competenza regionale dalla territorialità dell’ente e collegandola alla località dell’interesse» (G. D’Alessio, I musei italiani tra normativa statale e legislazione regionale, in P. Valentino, L’immagine e la memoria, 1992, p. 73).

L’ampliamento del campo si colloca nel quadro di una contrattazione tesa ad ampliare le competenze regionali che tuttavia, con l’adozione del d.p.r. 24 luglio 1977, nr. 616 si stabilizza, sul piano normativo almeno, sino alla fine degli anni Novanta quando le cosiddette leggi Bassanini (l. 15 marzo 1997 nr. 59; l. 15 maggio 1997 nr. 127, Bassanini bis; l. 16 giugno 1998 nr. 191, Bassanini ter; l. 8 marzo 1999 nr. 50, Bassanini quater) le ridefiniranno insieme ai criteri della loro allocazione. Al tempo stesso questa estensione introduce un ulteriore elemento di frizione, in uno scenario caratterizzato da un conflitto fra Stato e regioni che si svolge su più piani, alimentato dal criterio dell’‘interesse’: un criterio non solo soggettivo e quindi facilmente manipolabile a seconda delle opportunità, ma anche perversamente gerarchico nella qualificazione dei suoi oggetti.

L’istituzione del Ministero per i Beni culturali e ambientali

La stessa istituzione, nel 1975, del Ministero per i Beni culturali e ambientali va letta nel quadro delle tensioni aperte dalla nascita delle regioni. Nel 1968 il compito di tradurre in norme le dichiarazioni della Commissione Franceschini, aveva portato alla costituzione di ben due commissioni, entrambe presiedute da Antonio Papaldo, che avevano elaborato altrettanti progetti di riforma, nessuno dei quali giunto tuttavia in porto. Con effetti negativi anche per i musei, perché nello schema di disegno di legge del 1970, per la prima volta erano stati individuati i compiti delle biblioteche, degli archivi e dei musei, consistenti per questi ultimi non solo ‘nella conservazione dei beni culturali’, ma anche nella promozione dell’incremento delle raccolte, della ricerca scientifica, della diffusione della cultura e dell’educazione civica, primo segno di un’inversione di tendenza che solo trent’anni dopo sarebbe stato recepito dalla legislazione statale (Beni e attività culturali nell’evoluzione del sistema giuridico. La legge 1089/39: dottrina, giurisprudenza, legislazione a confronto, 1998, pp. 356-57).

La riforma della normativa di tutela, nel 1970 era stata indirettamente bloccata proprio dalla nascita delle regioni che troviamo all’origine anche dell’istituzione del Ministero per i Beni culturali e ambientali. Sorto nel 1973 come ministero senza portafoglio, il nuovo Ministero realizza una proposta emersa nelle conclusioni della Commissione Papaldo del 1970 e, rilevando competenze e strutture comprese in precedenza per lo più all’interno del Ministero per la Pubblica istruzione, con l’importante annessione delle competenze in materia di archivi, oltre che di alcune funzioni e uffici della Presidenza del Consiglio, affida la ‘tutela e la valorizzazione’ dell’insieme dei ‘beni culturali e ambientali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari’ a un nuovo e unico dicastero.

Il rinnovamento del lessico, che accoglie – nell’intitolazione stessa del Ministero – il termine beni culturali e affianca alla tradizionale funzione di ‘tutela’ quella della ‘valorizzazione’, non comporta tuttavia la revisione dell’impianto normativo e organizzativo. È sì prevista la collaborazione delle regioni nell’esercizio della tutela e il loro concorso in quella di valorizzazione, ma entrambe le affermazioni, prive di indicazioni operative, hanno più il sapore di una concessione alle richieste delle neoistituite regioni che non di un mutamento delle competenze statali. Né, tranne rari casi, avranno una reale funzione, se e quando costituiti, i Comitati regionali per i beni culturali, cui è demandato il compito di realizzare il coordinamento con le regioni (Jalla 2003, pp. 90-91).

Con un’immagine e una struttura centrale entrambe rafforzate, il Ministero per i Beni culturali e ambientali opera in un contesto normativo immutato come l’assetto e la struttura dei suoi apparati centrali e periferici, confortando l’ipotesi che la sua istituzione esprima solo «una chiara intenzione di recupero rispetto alle competenze perdute con il d.p.r. 3 del 1972» (Romano 1980, p. 674) e non la volontà di rinnovare forme e modi della tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Due anni dopo, il d.p.r. 24 luglio 1977 nr. 616, mentre assegna alle regioni competenze in materia di ‘promozione educativa e culturale’, si limita a promettere una redifinizione della legislazione di tutela entro il 31 dicembre 1979: termine ‘ordinatorio’ e non ‘perentorio’, come i fatti dimostreranno nei due decenni successivi.

La normativa regionale sui musei

La mancata riforma della normativa di tutela, necessaria anche in assenza del cambiamento di scenario rappresentato dalla nascita delle regioni, non solo ne limita l’azione ed è alla radice di contenziosi e conflitti, ma riafferma la storica e contestata separazione fra musei statali e ‘non statali’, mantenendo invariati i poteri di vigilanza dello Stato su di essi. Anzi, i musei vengono a trovarsi in una situazione di doppia dipendenza: dallo Stato per quanto riguarda la tutela e dalle regioni per quanto riguarda la gestione, la fruizione e quella che in termini attuali, definiremmo valorizzazione. A loro volta le regioni si trovano private della possibilità di attuare interventi organici e integrati sul territorio di competenza, limitate da un lato dai poteri rimasti in capo allo Stato e, dall’altro dall’autonomia di cui godono, a titolo diverso, gli enti proprietari dei musei ‘di interesse locale’.

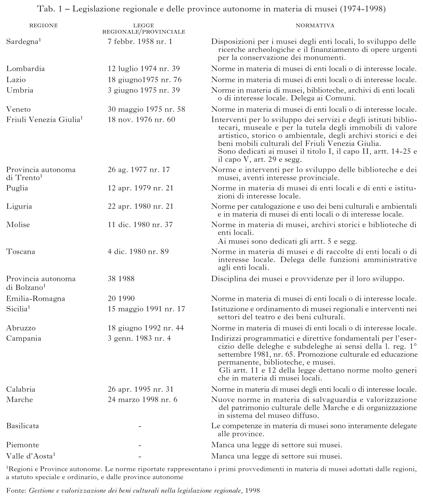

In questo contesto le regioni, pur nel clima di confronto e di scambio di esperienze che ne caratterizza i primi anni di vita, affrontano l’ambito museale in ordine sparso adottando sia norme specifiche di settore sia a carattere generale. Tra le leggi dedicate ai soli musei sono quelle della Lombardia del 1974, del Veneto e del Lazio del 1975, della Puglia del 1979, della Toscana e della Liguria del 1980. Queste leggi presentano notevoli analogie d’impianto e hanno contenuto tanto regolativo quanto distributivo, individuando non solo i requisiti minimi da osservare nella gestione dei musei, ma anche le forme di sostegno regionale a loro favore. Altre regioni preferiscono adottare leggi, che presentano anch’esse un contenuto sia regolativo sia distributivo, comuni a musei e biblioteche o a musei, archivi e biblioteche come l’Umbria nel 1975, il Friuli Venezia Giulia nel 1976, la Provincia autonoma di Trento nel 1977, il Molise nel 1980. Alla fine degli anni Settanta non hanno assunto alcun provvedimento normativo che interessi in modo specifico i musei l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l’Emilia-Romagna, le Marche, il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Provincia autonoma di Bolzano (tab.1).

In definitiva, nei loro primi dieci anni di vita un terzo delle regioni a statuto ordinario non ha ancora adottato alcun provvedimento in materia di musei e il confronto di date e di provvedimenti con altre materie – le biblioteche da un lato, i beni culturali dall’altro – porta a concludere che essi non abbiano rappresentato un ambito d’interesse prioritario della normativa e di un’azione regionale per lo più tesa a operare sul terreno dei beni culturali, attraverso un approccio al ‘territorio’ globale e interdisciplinare che finisce per contemplare solo marginalmente i musei e le loro problematiche.

Al contempo, quando e dove questo non avviene, la normativa è l’occasione per innovare la visione stessa del museo, integrando l’esperienza accumulata nell’applicazione della già citata l. 1080 del 1960 con il dibattito internazionale, vedendo in esso un istituto e non una collezione, un pubblico servizio dotato di personale scientifico e tecnico attivo sul piano della conservazione, della ricerca e della valorizzazione del patrimonio culturale che opera, se necessario, in collaborazione con altri musei ed è anche attivo sul piano territoriale.

Va anche detto che, esaurita la fase propulsiva che aveva caratterizzato gli anni della ricostruzione, nei

primi anni Settanta la maggior parte dei musei continua a soffrire dei molti problemi emersi e denunciati dalla Commissione Franceschini, irrisolti sia sul piano normativo sia su quello economico e aggravati dal passare del tempo. Il fronte dei musei ‘di interesse locale’ si presenta anche molto frazionato, a differenza di quello delle biblioteche che può invece contare su un associazionismo vivace e attivo, sull’esistenza di un sistema bibliotecario nazionale e anche sul trasferimento alle regioni delle competenze e delle strutture di tutela del patrimonio librario.

La sostanziale assenza delle regioni meridionali trova infine una spiegazione (non una giustificazione) nel più scarso numero di musei e nella forte percentuale dei musei statali presenti nel loro territorio.

La spesa regionale per i musei

Oltre la produzione normativa è necessario considerare l’entità e la destinazione delle risorse investite in campo museale e il ruolo più o meno attivo e diretto svolto dagli uffici regionali sul piano tecnico-scientifico a sostegno dei musei e delle loro attività.

Per quanto basata sull’analisi dei bilanci di tre soli esercizi (1974, 1978, 1979), la ricerca pionieristica condotta da Carla Bodo per conto dell’Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), fornisce molti elementi utili in quanto l’analisi della spesa è accompagnata da un esame delle politiche culturali delle singole regioni (Bodo 1982).

In un quadro caratterizzato, nel 1978, da una spesa per la cultura che corrisponde all’1% della spesa totale delle regioni, questa, rispetto al 1974 (primo anno di effettiva operatività delle regioni), è triplicata in valori reali e cresciuta del 70% se si tiene conto dell’inflazione. L’anno seguente la spesa compie un ulteriore balzo in avanti, aumentando, nelle regioni a statuto ordinario, del 94% e, in quelle a statuto speciale, del 38%. Il 73% delle risorse è speso in parte corrente, il 27% in conto capitale e per l’81% corrisponde a trasferimenti, mentre solo il 19% a spese dirette (Bodo 1982, pp. 38-39).

Il confronto tra il 1974 e il 1978 evidenzia anche una diversa composizione della spesa: inizialmente dedicata quasi totalmente al patrimonio culturale, l’aumento percentuale della spesa a favore dello spettacolo e delle attività culturali evidenzia, secondo Bodo, una volontà di ‘trasgressione’ dei limiti delle competenze assegnate, preparandone l’estensione che, come si è visto, sarà sancita dal d.p.r. 24 luglio 1977 nr. 616 e portando a un ulteriore spostamento della spesa a favore della «promozione delle attività culturali» nel 1979 (Bodo 1982, p. 40).

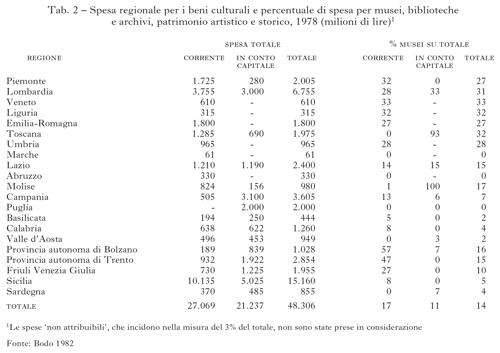

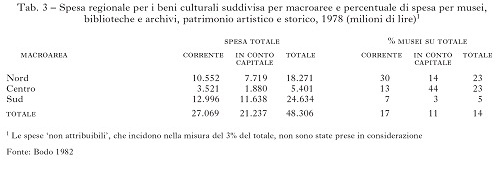

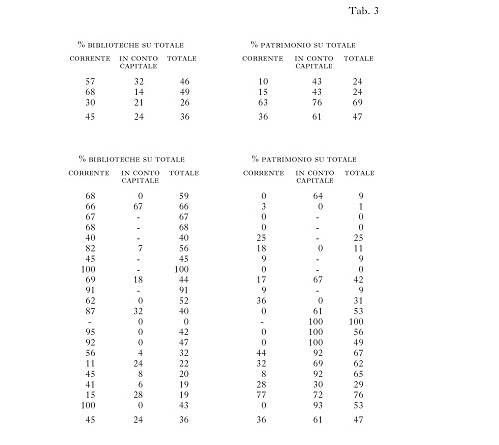

La ricerca evidenzia (tabb. 2 e 3) infine lo scarso impegno regionale a favore dell’edilizia museale e, considerato che il 62% della spesa totale per i musei si concentra al Nord, propone un’immagine di sintesi in cui a «un’Italia settentrionale dedita prevalentemente al sostegno dei musei» corrispondono «un’Italia centrale in bilico fra sostegno ai musei e tutela del patrimonio» e «un’Italia meridionale interessata alla tutela del patrimonio artistico e storico, ma quasi completamente indifferente ai musei», come del resto emerge anche dall’esame della produzione normativa in cui «su otto leggi regionali per i musei, una sola è stata approvata – nel 1979 – in una regione del Mezzogiorno: la Puglia» (Bodo 1982, p. 67-68).

Nel suo complesso la spesa a favore dei musei è pari al 14% del totale della spesa regionale per i beni culturali. Sale al 17% se si prende in considerazione la sola spesa corrente e scende all’11% se si calcola la sola spesa in conto capitale. Essa ha dunque un peso marcatamente inferiore non solo rispetto a quella a favore delle biblioteche (pari al 36% del totale con un rapporto tra spesa corrente e investimenti del 45% e del 24% sul rispettivo totale della spesa), ma ancor più rispetto a quella destinata al ‘patrimonio artistico e storico’ che assorbe il 47% della spesa totale per i beni culturali (con la più alta incidenza delle spese d’investimento, pari al 61% contro il 36% della spesa in parte corrente).

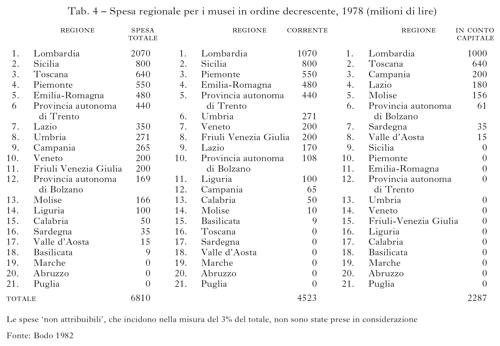

Passando all’esame delle singole regioni le logiche della spesa appaiono disparatissime. Per quanto il riferimento a un solo anno – il 1978 – possa non essere sufficiente a fornirne un’immagine obiettiva, il confronto fra la spesa totale, quella in spesa corrente e quella in conto capitale delinea diversi profili nel sostegno economico ai musei (tab. 4).

In una sola regione, la Lombardia, la spesa complessiva supera i 2 miliardi di lire, in altre tre è superiore a 500 milioni, in sette si colloca tra i 200 e i 500 milioni, in tre tra i 100 e i 200 milioni, in altre quattro tra i 9 e 100 milioni mentre in tre regioni è pari a zero.

Se si considerano separatamente la spesa corrente e quella in conto capitale non solo emerge una maggior propensione alla spesa corrente – che è pari al 66% del totale –, ma cambia l’ordine. Prendendo in esame le regioni che occupano le prime cinque posizioni quanto a entità complessiva della spesa a favore dei musei, a uno stabile primo posto della Lombardia seguono la Sicilia al secondo posto nella spesa corrente, ma al nono in quella in conto capitale, la Toscana al secondo quanto a spesa in conto capitale, ma al sedicesimo quanto a spesa corrente, il Piemonte è al terzo nella spesa corrente, ma oltre il nono in quella in conto capitale, parte del gruppo composto dalle 13 regioni che nel 1978 non hanno stanziato fondi d’investimento, mentre sono solo sei quelle prive di dotazioni finanziarie in parte corrente. L’Emilia-Romagna, infine, al quinto posto per la spesa totale, si trova al quarto per quanto concerne la spesa corrente e all’undicesimo rispetto alla spesa in conto capitale. Sempre nelle prime cinque posizioni troviamo anche la Provincia autonoma di Trento, al quinto posto nella spesa corrente, e la Campania, il Lazio e il Molise che si collocano rispettivamente al terzo, quarto e quinto posto per entità della spesa in conto capitale.

Le politiche museali delle regioni

Per collocazione geografica, produzione normativa ed entità della spesa queste nove regioni (Lombardia, Sicilia, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Campania, Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento) costituiscono un campione sufficientemente rappresentativo del variegato quadro delle politiche regionali in ambito museale degli anni Settanta: quattro regioni si trovano nell’Italia settentrionale, due in quella centrale e tre in quella meridionale; sette sono regioni a statuto ordinario e due a statuto speciale; solo tre regioni dispongono, al termine del decennio, di una normativa specifica in ambito museale.

Sotto ogni punto di vista spicca il caso della Lombardia la cui legge sui musei – la l. reg. 9 ag. 1974 nr. 39 – è anche il primo provvedimento organico in materia. Attenendosi rigidamente e in modo molto legalitario alle materie trasferite dai decreti delegati, e cercando semmai di allargare spazi di intervento proprio a partire dalle biblioteche e dai musei, la Lombardia adotta una legge sui musei un anno dopo quelle sulle biblioteche (l. reg. 4 sett. 1973 nr. 41) assegnando ai musei la funzione di «provvedere alla raccolta, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali e naturalistici, di contribuire alla ricerca, di adottare iniziative di promozione culturale e di educazione permanente». La loro gestione «è affidata a commissioni elette in base a regolamenti approvati dagli enti locali, i quali sono tenuti a provvedere alle spese di funzionamento e di sviluppo dei musei» e il piano annuale di riparto dei contributi è approvato con procedure analoghe a quello delle biblioteche che prevede il concorso delle province e l’approvazione da parte del Consiglio regionale, ma avvalendosi della consulenza di un Comitato regionale per i musei «di cui fanno parte l’assessore, un rappresentante per ciascuna delle province e dei comuni, esperti e rappresentanti dei direttori e dei conservatori dei musei». Il quadro della spesa – che tra il 1976 e il 1978 cresce da 1649 a 2070 milioni di lire, con una crescita della spesa corrente di circa l’11% rispetto a quella in conto capitale – è coerente con l’impianto normativo: pur inferiore a quella destinata alle biblioteche, è equilibratamente ripartita tra spesa corrente e in conto capitale ed equamente distribuita sul piano territoriale. L’unica criticità rilevata da Bodo è il ritardo dei musei ad adeguarsi alla nuova normativa «anche, sembra, per l’ostruzionismo di molti conservatori» (Bodo 1982, pp. 178-83).

All’estremo – non solo geografico – opposto troviamo la Sicilia, regione a statuto speciale, le cui competenze in materia di beni culturali sono però state trasferite dallo Stato solo nel 1975, e che opera in campo museale in assenza di una legislazione di settore sin quasi alla fine degli anni Novanta. L’unico provvedimento esistente è la l. reg. 16 ag. 1975 nr. 66 sulla promozione culturale e l’educazione permanente, «una tipica ‘legge calderone’ in cui le biblioteche e i musei si trovano fianco a fianco con i parchi gioco Robinson». Non è l’unico limite rilevato da Bodo: non solo «in Sicilia le delibere relative alla ripartizione della spesa per la cultura finora non vengono pubblicate e sono anche quasi sempre coperte da un segreto impenetrabile», condizionando ogni possibilità di analisi, ma «i contributi sono erogati a pioggia senza nessuna programmazione a totale discrezionalità dell’assessore competente, coadiuvato da un ‘gruppo di lavoro per la promozione culturale e l’educazione permanente’ nominato dalla giunta», né esiste un reale controllo sull’erogazione dei pur ingenti fondi destinati, almeno nel 1978, ai musei (pp. 492-94).

Non si tratta di un caso isolato: in Sardegna i contributi vengono assegnati «con una serie di delibere non soggette a alcun controllo» (p. 515); in Liguria «secondo i soliti criteri alquanto elastici e senza nessuna forma di controllo effettivo» (p. 200); nel Molise «anche se la regione ha dato solo un piccolo contributo ai comuni per i musei (una decina di milioni annui), non c’è stato nessun controllo sul loro effettivo uso» (p. 332-33); nella Provincia autonoma di Bolzano «la quota maggiore della spesa (per la tutela del patrimonio) – 585 milioni – è gestita discrezionalmente dall’Assessorato istruzione e cultura tramite le soprintendenze, senza nessuna legge che definisca le procedure e i criteri cui attenersi, e senza nessun tipo di controllo» (p. 432) in Piemonte «la discrezionalità della giunta appare davvero ancora eccessiva ed è auspicabile che si giunga presto a varare la promessa legge organica sui musei» (p. 142-43).

Il caso della Toscana permette di mettere in luce l’operato di una regione che, pur proponendosi di «incidere a livello nazionale per un ampliamento delle competenze regionali nella materia», affianca questo impegno politico a un intervento concreto diretto ad affrontare «una situazione museale ereditata dallo stato […] a dir poco disastrosa. La maggior parte dei musei locali (170 circa) erano chiusi o impraticabili, ridotti a depositi delle soprintendenze, e tenuti in uno stato di netta subalternità rispetto agli istituti statali». Per «tamponare le falle più vistose» viene data priorità (come in molte altre regioni, peraltro) «alla messa in opera di sistemi antifurto e al risanamento edilizio» concentrando l’attività sui musei più attivi e con attenzione alle zone più carenti di strutture culturali, fornendo al tempo stesso «ai musei l’assistenza finanziaria necessaria alla catalogazione delle collezioni» d’intesa con le soprintendenze e con l’Istituto centrale per il catalogo, attraverso un’azione che interessa, tra il 1972 e il 1976, 148 strutture in 108 comuni e vede la spesa regionale (concentrata sugli investimenti) passare dai 325 milioni del 1976 ai 640 del 1978 e inferiore ma «perfino più dinamica della spesa per le biblioteche» (pp. 244-46).

Passiamo al Piemonte in cui, pure in assenza di una legge di settore, i musei censiti nel 1974-75, in una delle numerose indagini conoscitive realizzate dalle regioni in quegli anni, sono 98. «E tali sono rimasti nel 1978, dal momento che i fondi stanziati dalla Regione a sostegno dei musei e per il restauro delle opere d’arte mobili – un miliardo circa tra il 1972 e il 1976 – non sono serviti a istituire nuovi musei, ma a migliorare le precarie condizioni di quelli esistenti, mettendoli in grado di operare in modo più efficace (anche se le carenze, soprattutto per quel che riguarda il personale, rimangono gravi)», nota Bodo, mettendo in luce in particolare due criticità: l’assenza di personale addetto, cosicché gli uffici che seguono i musei sono, come in Campania, quelli della Soprintendenza libraria una distribuzione della spesa ineguale sul territorio regionale: «i 500 milioni del 1978 sono stati destinati prevalentemente alla fornitura di impianti anti furto e al restauro. E ancora una volta la provincia di Torino è la provincia che ha ricevuto di più» (pp. 142-43).

L’Emilia-Romagna, in testa tra le regioni a statuto ordinario nella graduatoria della spesa per abitante, e – come si è visto – al quinto posto nella spesa a favore dei musei, preferisce «la sperimentazione di vie nuove e originali – come la creazione di un istituto per i beni culturali o l’avvio di un piano per l’edilizia culturale e polivalente – all’emanazione delle tradizionali leggi sulle materie trasferite, le biblioteche e i musei, che ricevono consistenti contributi finanziari, ma ancora al di fuori di una normativa organica». La creazione, nel 1976, dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali quale «strumento della programmazione regionale» e «organo di consulenza della regione e degli enti locali per quanto attiene alle indagini, alla valorizzazione e al restauro del patrimonio storico e artistico […] nonché alla tutela, valorizzazione e conservazione dei centri storici» è l’unico caso di costituzione di un ente strumentale nell’ambito del patrimonio. E la scelta dell’Emilia-Romagna resterà isolata per il duplice timore delle altre regioni di vedersi limitato il potere e di trovarsi nella stessa situazione di conflittualità che caratterizza la realtà emiliana. Nel valutare le politiche in campo museale, Bodo mette in effetti più volte in rilievo la «dicotomia fra Istituto e assessorato», ma anche la sostanziale efficacia dell’intervento regionale nel suo complesso tanto dal punto di vista dell’entità della spesa quanto dei risultati conseguiti (pp. 210-19).

Ancora diverso è il caso della Provincia autonoma di Trento cui la Regione Trentino-Alto Adige ha attribuito, insieme alla Provincia di Bolzano, potestà legislativa in materia di istituzioni culturali e di tutela del paesaggio e che concentra le proprie risorse nell’istituzione e nel ‘pingue’ finanziamento di tre musei provinciali: il Museo tridentino di scienze naturali, il Museo degli usi e costumi della gente trentina di San Michele all’Adige e il Museo provinciale d’arte, che infatti risultano «ottimamente sistemati e dotati di organici», trascurando almeno sino all’adozione della l. prov. 26 agosto 1977 nr. 17, quella «decina di altri musei minori […] quasi tutti affetti dalle solite croniche carenze di sedi, attrezzature, e soprattutto di personale, e tirano avanti sulla base del volontariato» (p. 454).

Passando al Lazio, la l. reg. 18 giugno 1975 nr. 76, di un anno posteriore a quella lombarda, assume una visione del museo «molto più ampia e trasgressiva» che porta a estendere l’intervento regionale ai beni monumentali e archeologici, agli edifici civici e di culto di interesse storico e artistico e ai «beni culturali di proprietà degli enti locali o di interesse locale in genere» con un’implicita volontà di dilatare la competenza regionale ad ambiti di pertinenza dello Stato, giustificata, per altri versi, dalle caratteristiche del patrimonio culturale laziale. Come altre regioni, il Lazio realizza indagini conoscitive sui musei affiancate ai piani di censimento dei beni culturali che impegnano risorse, creano nuovi posti di lavoro, soprattutto nel quadro dell’applicazione della l. 1 giugno 1977 nr. 285, sull’occupazione giovanile, con la conseguente accumulazione di un’enorme mole di dati e informazioni che non sempre giungono però a integrarsi con quanto, parallelamente, si realizza a livello statale (pp. 300-301).

Infine, mentre la Campania investe, pur «in assenza di organi tecnici adeguati», sull’edilizia museale «per l’istituzione di alcuni nuovi musei in centri minori e per il riattamento e la sistemazione di importanti musei» e il «potenziamento della sicurezza, con l’istallazione di impianti antifurto in tuti i musei più importanti» e «degli impianti di laboratorio fotografico e di restauro» (p. 348), il Molise si segnala per «la fattiva collaborazione che si è instaurata fra la regione, la soprintendenza e la Cassa del Mezzogiorno per la realizzazione di una rete di musei finanziata mediante il ‘progetto speciale’ della Cassa» con un investimento dell’ordine di 1 miliardo e 610 milioni «destinati all’impostazione di un organico sistema museale regionale, imperniato su quattro poli rappresentati dai musei di Campobasso (500 milioni nel 1978), Isernia (500 milioni), Venafro (350 milioni) e dell’istituendo museo etnografico del Sepino (260 milioni)». Significativo, nello studio di Bodo, anche il ruolo assegnato alla soprintendenza riconosciuta come «l’unica risorsa tecnica esistente, in una regione tra l’altro sprovvista di sedi universitarie» (p. 333).

Anche solo l’esame delle politiche di nove regioni su venti dà conto della varietà di logiche e di condotte nella ripartizione fra spesa diretta e trasferimenti, fra spesa in conto capitale e spesa corrente, nella distribuzione delle risorse spese fra musei, biblioteche e patrimonio artistico, nei criteri di assegnazione dei contributi e nelle modalità di controllo del loro utilizzo, nella collaborazione con gli uffici periferici dello Stato e nel rapporto con gli enti locali.

Le disparità e le disomogeneità presenti tanto sul piano normativo quanto su quello finanziario delineano un quadro complessivo disarticolato e anche privo di anticorpi interni – stabiliti nelle sedi di coordinamento tra regioni – ed esterni – grazie a un intervento ‘moderatore’ dello Stato – in grado di contrastare una così accentuata disunione d’intenti e di pratiche.

Pur in questo quadro in cui le ombre prevalgono sulle luci, prove tecniche di collaborazione hanno tuttavia luogo in diverse regioni, a opera di alcuni, pochi, illuminati soprintendenti e di assessori e dirigenti regionali aperti alla sperimentazione di modelli innovativi di concertazione fra Stato e regioni che meritano di essere ricordati, constandone al tempo stesso la progressiva crisi già al termine degli anni Settanta.

Una politica dei beni culturali

Pubblicato nel 1974, il libro di Andrea Emiliani (con scritti di Pier Luigi Cervellati, Lucio Gambi e Giuseppe Guglielmi), Una politica per i beni culturali, può essere considerato senza dubbio il manifesto del rinnovamento delle politiche pubbliche per i beni culturali che la nascita delle regioni sembra rendere finalmente possibile.

Nato nell’ambito e a supporto teorico della progettazione dell’Istituto per i beni artistici, culturali naturali dell’Emilia-Romagna, il testo di Emiliani va ben al di là dell’obiettivo per cui è stato prodotto. È infatti un manifesto di critica radicale, ampiamente sostenuta sul piano storico, al modello statale di tutela e individua nelle regioni lo strumento per superarlo. Alla base dell’intero ragionamento sta una visione del patrimonio come qualcosa che «è sempre vissuto con noi e fra noi, entità concreta del luogo e del paesaggio, della sopravvivenza e del lavoro» e che «ha finito per confondersi vitalmente con le nostre giornate, le nostre occupazioni, i nostri progetti» (Emiliani 1974, p. 27). La «vastità materiale concettuale dei beni di cultura», in Italia più che altrove, «è di proporzioni vitali, onnipresente e compresente ai modi stessi della nostra vita, nelle città come nelle campagne» (p. 26). Amministrare questo patrimonio è dunque «tutt’uno con l’amministrare politico» (p. 31) passando «dall’oggetto tutelato alla tutela globale» (p. 30) e superando un modello di tutela storicamente improntato all’«autoritarismo della tradizione giuridica conservativa, costruita su norme cogenti e su progressivi, sempre più ampi divieti» (p. 5) degli Stati preunitari, fondato su un «centralismo amministrativo [che] se è inaccettabile in ogni settore, per ciò che concerne la struttura della conservazione artistica diviene assurdo e violentemente incapace di funzionare» (p. 78): ereditato dal passato preunitario, eretto a sistema nel periodo postunitario, la sua involuzione durante il fascismo ha portato a una «letterale appropriazione del patrimonio artistico da parte del potere ministeriale e burocratico, a tutto vantaggio di un comodo uso prevaricante» (p. 101) che ha il suo «coronamento nel nuovo ordinamento delle soprintendenze che Bottai ritenne utile varare nel 1939 e che è in sostanza quello tuttora esistente» (pp. 101-02). Nel dopoguerra sono andate deluse le speranze suscitate dall’Assemblea costituente dove «il timore di uno scollamento esiziale tra il controllo centrale e la gestione locale» fu «così profondo da allontanare ogni ipotesi anche cautamente decentrativa» (p. 111), perdurando nei decenni successivi anche per «la pessima immagine fornita al decentramento dalle Regioni a statuto speciale» (p. 120).

A fronte di questa situazione «dalla fornace così spesso confusa ma certo generosa degli anni Sessanta, e di fronte ai pericoli espliciti di una conduzione neocapitalistica, la Regione nasce e tenta di erigere – pur fra le contraddizioni violente del governo – un argine diverso nuovo […]. Che il metodo della programmazione venga adottato come strumento della politica regionale e degli enti locali, è ovvio, perché esso risponde alle possibilità reali che, in senso cattaneano, la comunità ha di esprimere e dare ordine alle proprie scelte». E «mentre lo Stato ha alienato il patrimonio delle comunità, sottraendolo alla loro conoscenza e di conseguenza al loro possesso, oggi sono le comunità ad aver iniziato la lunga marcia verso la riconquista: la marcia passa attraverso la conoscenza e la riappropriazione è voluta dalla programmazione» (Emiliani 1974, pp. 116-17). Le proposte di Emiliani vanno oltre: dal trasferimento alle regioni delle competenze e delle strutture di tutela (come è avvenuto in campo librario), all’adozione di una «nuova legge di tutela e di salvaguardia capace di reggere al ritmo imposto dall’indagine sociale ed economica della nazione, senza mortificarla con azioni solo costrittive», all’individuazione di un «quadro di garanzie centrali» costituito da un servizio – assai più in grado di ‘servire’ che non di passivamente ‘amministrare’ – articolato nei tre modi del programmare, del dare propulsione e del coordinare» e definito da una legge «attiva e ben articolata, all’interno della quale le Regioni siano davvero in grado di legiferare al meglio» (p. 145).

Il ‘regionalismo federale’ di Emiliani, storico dell’arte e soprintendente, poggia sulle solidissime basi di una profonda conoscenza del patrimonio, della storia della tutela e dei musei, oltre che su una esperienza diretta del funzionamento dello Stato e delle strutture. Da tecnico, la sua critica e il suo ragionamento hanno per questo un valore operativo, riconoscibile non solo nelle prime azioni della Regione Emilia-Romagna in campo patrimoniale, nell’organizzazione di corsi per operatori dei musei, delle biblioteche e delle attività di conservazione dei beni culturali di taglio fortemente interdisciplinare e nella progettazione dell’Istituto per i beni culturali, ma anche nelle molte campagne di censimento e catalogazione dei beni culturali che egli ha diretto.

Dal museo come ‘opera chiusa’ al museo ‘della terza età’

In questo approccio globale e territoriale al patrimonio, il ruolo che Emiliani assegna al museo parte da una sua critica radicale, espressa peraltro anche in altre sedi: «un museo d’arte antica o di oggetti o di testimonianze, inteso come punto di approdo di un déracinement, autorizzato ed anzi sollecitato, deve oggi considerarsi un’opera chiusa. Chiusa significa conclusa, quindi storicizzata e, salvo piccoli assestamenti, immobile. Si dovrebbe dunque dire che il museo è ormai soprattutto la storia del museo, sia per patrimonio, sia per struttura architettonica» (Emiliani 1974, p. 14). Diverso è il ruolo del museo d’arte contemporanea, esaltato, al contrario «di fronte alla mercificazione corrente» e resta comunque viva la necessità di un museo che continui a essere luogo di raccolta di «patrimoni privati o oggetti dispersi oppure non enucleati in un loro ambiente vitale» (p. 15). Al museo si oppone come nuovo orizzonte, la ‘politica di piano’ – «l’unica seria e probabilmente rivoluzionaria novità che oggi gli addetti ai lavori possono avanzare» – e il ‘catalogo’ – che «piuttosto che accentrare in un sol luogo gli oggetti del culto estetico, li dispone in un’ampia relazione di segni» – e trova sede in altri luoghi deputati alla conservazione della conoscenza del patrimonio, affidandone la cura materiale e la gestione – in situ, «salvo questioni di urgenza o di forza maggiore» (p. 14) – a chi gli è più vicino, perché che essa «sia faccenda di interesse locale, nel senso spazio-temporale del termine, non è discutibile« e che «questa appropriazione si esprima in uso sociale, godimento pubblico (come recita la legge), partecipazione e pluralismo, è altrettanto immediato» (p. 131).

Il pensiero di Emiliani si completa, in anni successivi, nella visione di un museo che trae senso dal suo rapporto con il territorio, a partire da quella splendida visione della specificità italiana enunciata da André Chastel di un’Italia «museo dei musei» in cui «grazie a una sorta d’incastro esemplare, la collezione s’inscrive nell’edificio che la città riveste, e queste tre forme di museo si rispondono mutualmente» (A. Chastel, in Capire l’Italia, 1980, t. 1, p. 12). «Se ha avuto un senso metodologico sfogarsi fuori dal museo verso il cosiddetto territorio – scrive Emiliani nel 1974 – ha ora un senso terribilmente più urgente ripercorrere all’indietro quel cammino» e formula l’auspicio che il «museo della terza età» – un’età iniziata nel secondo dopoguerra dopo «le due grandi socializzazioni storiche […] quella settecentesca e la seconda immediatamente successiva all’unità italiana» – corrisponda a «un sistema eminentemente civico che aggrega luoghi diversi e vocazioni integrate attorno ad una istituzione sola» (Emiliani 1985, p. 19). Non solo: nella rilettura della storia dei musei italiani che apre il volume Capire l’Italia dedicato a I musei, Emiliani riabilita «il museo tecnico, il museo naturalistico, il museo scientifico, il museo di oggetti speciali, dalle armi ai tessuti, dai vetri alle ceramiche e infine alle macchine», sino ad allora quasi assenti dal dibattito e dai repertori, che hanno «accompagnato con urgente senso di necessità l’ingresso della nostra società nell’area delle civiltà industriali» e recupera al campo museale la novità rappresentata dal «museo rurale e della condizione contadina» o dalle «piccole formazioni dedicate ai mestieri e all’artigianato» (A. Emiliani, in Capire l’Italia, 1980, t. 1, p. 43).

I musei come centri promotori di interventi di tutela

Nel 1980, nelle Schede che accompagnano I musei, Giovanni Romano, storico dell’arte e soprintendente ai beni storici e artistici del Piemonte, conclude la sua introduzione con una proposta per la tutela del patrimonio storico e artistico dei centri minori, «quelli più esposti allo spopolamento, all’abbandono, alla non custodia», ma avendo presenti anche i problemi delle città maggiori con «l’agonia delle confraternite religiose, la devoluzione degli istituti di assistenza, la chiusura di tante chiese parrocchiali», chiedendosi come «salvare, archiviare, catalogare, cioè conservare alla memoria uno sterminato patrimonio di edifici, arredi, oggetti, consuetudini tradizionali, testimonianze orali, ecc. un patrimonio sterminato e fisicamente fragile» e a chi affidare «questo immane lavoro di soccorso e di tutela». La risposta è per lo meno eterodossa, almeno rispetto ai modi di pensare di molti funzionari statali delle ‘belle arti’, di allora e di oggi: «sembra logico – afferma Romano – pensare ai musei locali, o meglio alle persone che nei musei e per i musei si sono formate una competenza professionale e un’apertura mentale disponibile anche a rivedere il concetto stesso di museo che, in Italia almeno, è ormai un insieme storicamente concluso, con raccolte formatesi in un preciso momento storico e poi solo saltuariamente arricchite». Ma «scarsi bilanci e scarso personale sono il tema costante delle lamentele sui musei locali, non sempre provveduti di direttori competenti a tempo pieno, affidati a volontari di benemerita disponibilità o a direttori di biblioteche contigue, che hanno già molti altri grattacapi» e «un museo senza personale addetto non conduce attività promozionali e di ricerca, non si dota di attrezzature anche minime come la biblioteca, la fototeca, i laboratori di restauro, non produce strumenti d’uso. […] È nata e si deve imporre una concezione dinamica del museo, tanto come luogo di archivio e di documentazione per ciò che rischia di perdersi oppure risulta ormai inconservabile nella sua collocazione tradizionale, quanto come centro propulsore di organici interventi di tutela» (G. Romano, in Capire l’Italia, t. 2, p. 14).

Queste posizioni, qui riprese per la loro organicità e coerenza, sono espressione di un sentire diffuso, fondato tanto su un bilancio storico del modello italiano di tutela e gestione del patrimonio culturale e del ruolo che in esso hanno giocato i musei, quanto di un decennio caratterizzato da un’effervescenza museale di un’entità senza pari e anche con caratteristiche per molti versi affatto nuove.

I musei negli anni Ottanta

Alla fine degli anni Settanta la ricognizione coordinata da Marisa Dalai Emiliani per il Touring Club Italiano (Capire l’Italia, 1980, t. 2) ha un valore assai maggiore di quello che a essa sia stato riconosciuto perché, nel fissare la situazione del panorama mu seale italiano al termine del primo decennio di attività delle regioni, illustra anche i tratti caratterizzanti di un processo di trasformazione destinato a definirsi pienamente nei decenni successivi e il contemporaneo affermarsi di una nuova percezione e visione del museo (fig. 3).

I musei segnalati dalle Schede sono 1631: il triplo di quelli censiti nel 1950 e quattro volte tanto rispetto a quelli rilevati nel 1922. Un così straordinario aumento è in parte dovuto all’ampliamento dei criteri d’indagine che include, per es., un alto numero di musei scientifici, anche di antica istituzione (come la maggior parte dei musei universitari), raccolte e collezioni ignorate in precedenza e anche a un maggior numero di complessi monumentali e siti.

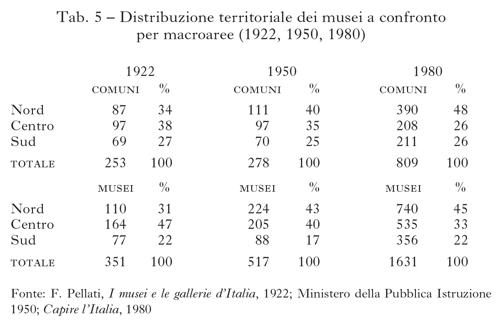

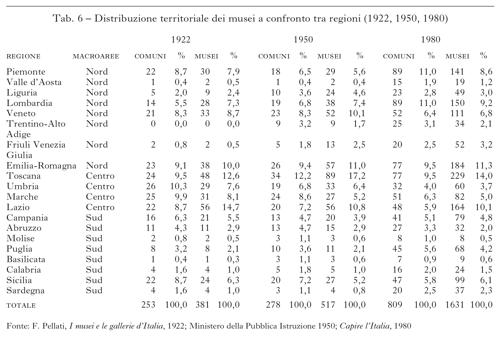

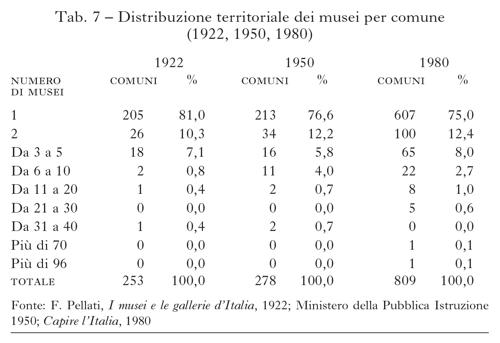

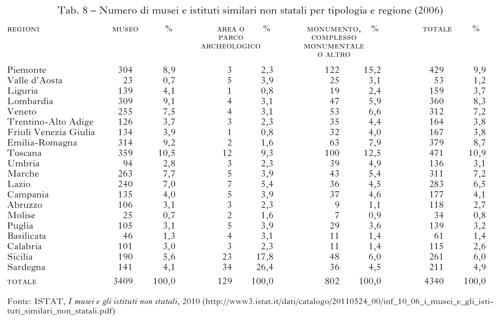

Ma dà contemporaneamente conto del gran numero di musei locali sorti tra la fine degli anni Sessanta e la fine degli anni Settanta. È soprattutto la loro presenza a far salire a 809 il numero dei comuni in cui è presente almeno un museo contro i 278 del 1950 e i 253 del 1922 con una crescita concentrata soprattutto al Nord, in cui è presente il 48% dei comuni e il 45% dei musei, rispetto al 40% e 43% del 1950 e al 34% e 31% del 1922 (tabb. 5, 6 e 7).

Se l’assenza di una sistematica codificazione dell’appartenenza e delle tipologie dei musei censiti limita la possibilità di valutare i cambiamenti intervenuti da questo punto di vista, le introduzioni alle schede di ciascuna regione propongono invece una visione del panorama museale articolata su scala regionale ed elementi di giudizio sulle politiche attuate da ciascuna di esse.