Regno Unito

Vedi Regno Unito dell'anno: 2012 - 2015 - 2016

Nonostante non sia più la prima potenza del mondo – come quando, almeno fino al termine della Prima guerra mondiale, deteneva il più vasto impero marittimo della storia e aveva un ruolo determinante negli equilibri di potere dell’Europa continentale – il Regno Unito occupa ancora oggi i primi posti nelle gerarchie mondiali di prestigio e potenza. Londra è infatti la sesta economia del mondo, è una delle maggiori potenze commerciali e finanziarie del pianeta, può contare su uno degli eserciti più forti e avanzati dal punto di vista tecnologico ed è tuttora in grado di esercitare una discreta influenza nelle principali organizzazioni internazionali: dalle Nazioni Unite, di cui è uno dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza, alla Nato, passando per l’Unione Europea e ancora per la Banca mondiale, il Fondo monetario, il G8-G20 e l’Organizzazione mondiale per il commercio (Wto).

Definire un rapporto tra due stati nei termini di una ‘relazione speciale’ sottende l’idea che il livello di attività cooperativa bilaterale abbia una tale durata, stabilità, intensità e complessità da meritare una categoria qualitativamente differente da quella di semplice alleanza, amicizia o partnership. E in effetti il caso angloamericano colpisce sotto tutte queste caratteristiche.

In primo luogo, per la sua durata e stabilità: nato già nel 19° secolo, l’asse tra Londra e Washington si è rafforzato durante le due guerre mondiali per poi consacrarsi definitivamente come un’intesa speciale negli anni della Guerra fredda, principalmente in virtù della comune rivalità contro l’Unione Sovietica. La relazione non si è ridimensionata con la fine della minaccia sovietica, ma ha registrato un’intensificazione proprio nel momento in cui il rapporto tra gli Usa e alcuni partners europei viveva momenti di tensione in coincidenza della guerra in Iraq del 2003.

In secondo luogo, la special relationship colpisce per la sua intensità, che in un certo senso può essere definita multilivello. Gli attori protagonisti della relazione, infatti, non sono solo le rispettive leadership politiche, che negli anni si sono dimostrate generalmente in sintonia nelle scelte di politica estera anche in caso di differente appartenenza politica (l’intesa tra Tony Blair e George W. Bush nella guerra al terrorismo è in questo senso più che emblematica), ma anche i rispettivi apparati burocratici, in particolare quelli diplomatici, e di difesa.

Infine, l’intesa tra Londra e Washington si estende a molti ambiti di cooperazione e non riguarda solo il piano diplomatico più squisitamente politico, ma coinvolge anche la sfera militare, economica e culturale.

La relazione si traduce non solo in un costante allineamento rispetto alle grandi questioni della politica internazionale (si pensi, nell’ultimo decennio, alla lotta contro il terrorismo, al dossier sul nucleare iraniano, o da ultimo all’imposizione della no-fly zone e all’intervento della Nato nella Libia di Gheddafi), ma anche in una forte collaborazione tra le rispettive forze armate e apparati di intelligence (a cui si aggiungono ingenti forniture di materiale bellico, supporto logistico e condivisione di basi militari), e ancora in un notevolissimo interscambio commerciale e finanziario.

Il legame culturale, basato in primis sull’affinità linguistica anglofona, è infine riscontrabile nel proliferare di associazioni, istituti ed enti di tipo scientifico e culturale.

Principale eredità del periodo imperiale è invece il Commonwealth delle Nazioni, l’organizzazione intergovernativa che riunisce ben 54 stati, i quali, ad esclusione del Mozambico, appartenevano tutti all’Impero britannico o ne erano legati, più o meno direttamente, dal punto di vista amministrativo. Nato con lo scopo di favorire al suo interno la cooperazione politica, economica e culturale, anche se privo di effettivi poteri sovranazionali, il Commonwealth è presieduto da Elisabetta II, regina di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e ufficialmente capo di stato di 15 suoi membri, i cosiddetti Reami del Commonwealth, tra cui figurano importanti stati come l’Australia o il Canada.

Proprio con alcune ex colonie, protettorati e mandati britannici, il Foreign Office, ovvero il ministero degli esteri londinese, mantiene da sempre forti legami e ha costruito negli anni le sue maggiori alleanze politiche ed economiche: tra queste, particolarmente rilevanti sono quelle con India, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Cipro, Malta e Sudafrica.

È tuttavia con un’altra ex colonia britannica, gli Stati Uniti, che il Regno Unito ha costruito negli anni la sua più rilevante relazione tanto dal punto di vista politico e militare, quanto da quello economico e commerciale. Indipendenti da Londra già dal 1776, dopo la Seconda guerra mondiale gli Stati Uniti hanno preso il posto del Regno Unito al vertice della gerarchia di potere mondiale, con un passaggio di consegne consensuale. Proprio quella che Winston Churchill, già nel 1946, definiva una ‘relazione speciale’ (special relationship) ha rappresentato infatti la direttrice principe della politica estera di Londra nella seconda metà del Novecento.

Accanto alla partnership con gli Usa, l’altro grande caposaldo della politica estera del Regno Unito è rappresentato dal tentativo di coniugare la propria separatezza storico-geografica rispetto al resto del continente europeo con la partecipazione al processo d’integrazione comunitaria, che è andato progressivamente affermandosi nella seconda metà del Novecento.

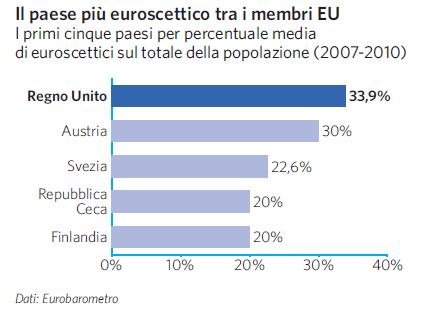

‘Restare in Europa senza tuttavia esserne guidati’, riprendendo lo slogan elettorale dell’attuale primo ministro David Cameron, è oggi più che mai la strategia che orienta la posizione britannica in seno alle istituzioni europee. Entrata a farne parte nel 1973 e con una popolazione che si attesta come la più euroscettica tra quelle dei paesi membri, Londra ha infatti sempre difeso gelosamente la propria sovranità, dimostrandosi particolarmente restia a cederne prerogative e negoziando con i partners comunitari, unica tra i 27 membri insieme alla Danimarca, ben quattro clausole di esenzione (opting out), grazie alle quali il paese non si è vincolato ad accordi che valgono invece per tutti gli altri membri.

Nei quattro opting out negoziati dal Regno Unito con i partners comunitari se ne trova un’efficace esemplificazione: Londra, infatti, non ha adottato l’euro, mantenendo così la propria politica monetaria, non aderisce agli accordi di Schengen relativi all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere, né è vincolata alle norme comunitarie previste per la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Inoltre la Corte di giustizia dell’Unione Europea non è competente circa la compatibilità delle norme inglesi con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. È infine da ricordare l’annoso contrasto relativo al rebate (letteralmente ‘rimborso’), in base al quale il Regno Unito, uno dei maggiori contribuenti al bilancio dell’Unione, ottiene il rimborso di una parte dei contributi versati. Ottenuto nel 1984 dall’allora primo ministro Margaret Thatcher in quanto il Regno Unito percepiva meno sussidi all’agricoltura, tale istituto è criticato e ritenuto ingiustificato da numerosi membri Eu, oltre che dalla stessa Commissione.

L’arrivo al governo del paese, nel maggio 2010, di una coalizione formata dai conservatori e dai liberaldemocratici, due partiti che hanno tradizionalmente posizioni antitetiche rispetto all’Europa, sarà uno dei principali banchi di prova non solo della stabilità della nuova coalizione di governo, ma anche dello stato delle relazioni tra Londra e le istituzioni di Bruxelles. I Lib Dems, come sono comunemente chiamati i Liberal Democrats, sono infatti il partito britannico più europeista, mentre euroscetticismo e nazionalismo sono due tratti caratteristici del Conservative Party. Il compromesso raggiunto dalle due formazioni prevede una partecipazione alle dinamiche comunitarie all’insegna di un pragmatismo costruttivo, il più al riparo possibile dai rispettivi steccati ideologici tradizionali e vincolato a due impegni sostanziali: l’obbligo a dover sottoporre a referendum popolare ogni ulteriore trasferimento di sovranità all’Eu e l’esclusione categorica, per tutta la durata della legislatura, dell’ingresso britannico nell’euro.

Storica potenza industriale e commerciale, oltre che uno dei maggiori centri finanziari a livello mondiale, il Regno Unito ha interessi economici in tutti e cinque i continenti e ha sviluppato da sempre una diplomazia particolarmente attiva, capace di promuovere non solo gli interessi britannici più squisitamente politici, ma anche quelli di tipo economico e commerciale. Un doppio attivismo, quindi, grazie al quale Londra ha potuto consolidare ottime relazioni con tutti paesi occidentali e che più di recente si è rivolto anche alle potenze economiche emergenti, in particolare l’India, con la quale già si parla di una new special relationship.

La partecipazione e il forte impegno all’interno dell’Alleanza atlantica è invece, fin dalla sua fondazione nel 1948, la pietra angolare della politica di sicurezza britannica: prodotto per eccellenza dell’asse angloamericano in funzione di difesa e contenimento dall’Unione Sovietica, dal 1989 in avanti il Regno Unito ne ha sostenuto la progressiva trasformazione in meccanismo di cooperazione e gestione della sicurezza attivo nello scacchiere euro-asiatico. Non a caso la partecipazione numerica alla missione in Afghanistan Isaf (International Security Assistance Force), la più importante missione fuori teatro della Nato, rimane da dieci anni la principale priorità della politica estera britannica e, dal suo dispiegamento nel 2001, vede le truppe di Sua Maestà essere di gran lunga il secondo contingente più numeroso dopo quello statunitense.

Il Regno Unito ha aperte diverse dispute territoriali che le derivano principalmente dal possedimento di 14 Territori d’oltremare, anch’essi eredità del passato coloniale inglese: con la Spagna, per esempio, che rivendica la propria sovranità su Gibilterra, o con il governo delle Maurizio, con il quale esiste un annoso contenzioso sull’arcipelago Chagos nei Territori britannici dell’Oceano Indiano, specie in riferimento all’Isola Diego Garcia, dove ha sede una delle basi navali della marina statunitense strategicamente più importanti al mondo. Ma la disputa più rilevante, dal momento che nel 1982 è sfociata in una guerra aperta, rimane quella con l’Argentina sul possesso delle Isole Falkland-Malvinas: il conflitto, inaugurato dalla spedizione militare argentina sull’arcipelago e a cui l’allora governo di Margaret Thatcher rispose repentinamente, si concluse con una netta vittoria inglese e contribuì alla fine della dittatura militare al potere in Argentina.

Ordinamento istituzionale e politica interna

Il Regno Unito è una monarchia costituzionale parlamentare, composta da quattro cosiddette ‘nazioni costitutive’: l’Inghilterra, la Scozia e il Galles, che insieme formano la Gran Bretagna, e l’Irlanda del Nord. Il Regno Unito è retto dalla dinastia degli Windsor e l’attuale sovrana è la regina Elisabetta II, capo di stato britannico dal 6 febbraio 1952 e incoronata il 2 giugno 1953.

Sebbene il monarca britannico sia formalmente la fonte dei tre principali poteri istituzionali, in quanto tanto il Parlamento quanto il governo e le Corti agiscono in suo nome, la sovranità nel sistema britannico non appartiene più alla corona già dal 1689, quando il Bill of Rights sancì il principio della sovranità parlamentare. La monarchia britannica detiene fondamentalmente poteri e funzioni simili a quelle di un presidente di una repubblica parlamentare: nomina il primo ministro (che per consuetudine è il leader del partito di maggioranza nella Camera dei Comuni), è comandante in capo delle forze armate, può rigettare le leggi licenziate dal Parlamento negando la sanzione regia (facoltà che tuttavia non è mai più stata impiegata dal 1708) e svolge principalmente ruoli cerimoniali. Come afferma uno dei più celebri studiosi del sistema britannico, Walter Bagehot, il monarca ha in sostanza tre diritti essenziali: il diritto a essere consultato, il diritto di consigliare e il diritto di mettere in guardia. Se da una parte, infatti, la tradizione impone al monarca di non intervenire in prima persona nelle questioni politiche, dall’altra ogni settimana il monarca tiene colloqui confidenziali con il primo ministro e riceve rapporti dai Parlamenti nazionali e dai governi dei principali paesi membri del Commonwealth.

Il supremo organo legislativo nazionale è il Parlamento di Westminster, composto da due camere con diverse prerogative e un differente sistema di composizione. La camera bassa, detta Camera dei Comuni (House of Commons), è composta da 646 membri, eletti negli altrettanti collegi elettorali in cui è suddiviso il territorio del Regno Unito (collegi all’incirca equivalenti per popolazione), tramite un sistema di tipo maggioritario. La Camera dei Lord (House of Lords), interamente non elettiva e al cui interno siedono tanto i Lord spirituali (e quindi i principali vescovi della Chiesa d’Inghilterra) quanto i ‘Pari del Regno’, a loro volta divisi tra coloro che vengono nominati, i cosiddetti ‘Pari a vita’, e coloro che ne detengono il seggio per diritto ereditario.

I tratti caratteristici di tale modello Westminster, elencati efficacemente da Arend Lijphart, sono: un sistema elettorale maggioritario e non proporzionale, l’accentramento del potere esecutivo in governi monopartitici a maggioranza ‘stentata’, un sistema bipartitico, il predominio dell’esecutivo, un parlamento unicamerale, il pluralismo dei gruppi di interesse, un sistema di governo unitario e centralizzato, la flessibilità costituzionale, l’assenza di revisione giurisdizionale, una banca centrale controllata dall’esecutivo. Tra questi elementi esiste una stretta correlazione. La competizione elettorale di tipo maggioritario, infatti, determina il formarsi di un sistema bipartitico, e quindi un sistema in cui vi sono due partiti principali che dominano il panorama politico, entrambi in grado di competere per la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento, e quindi disposti a governare da soli, generando la possibilità di un’alternanza di governo. Un sistema bipartitico non esclude chiaramente la presenza di altre formazioni partitiche, ma rende di fatto marginale l’influenza e il peso che questi riescono ad avere in Parlamento e nelle dinamiche politiche nazionali. La solida e coesa maggioranza di cui gode il governo in Parlamento gli permette di essere stabile e di veder approvate le proprie proposte legislative. Dal punto di vista istituzionale il Parlamento è bicamerale, ma caratterizzato da un bicameralismo talmente asimmetrico che si può parlare di quasi-unicameralismo: le due camere hanno differenti prerogative e composizione e il processo legislativo è concentrato solo in una delle due.

Il modello istituzionale di tipo competitivo riflette una società che generalmente presenta un sistema di interessi pluralistico, dove fra i gruppi socialmente rilevanti prevale la competizione piuttosto che la concertazione o il compromesso.

Il tradizionale governo resta tendenzialmente centralizzato e unitario, anche se ha smorzato i suoi tratti con la creazione delle amministrazioni nazionali decentrate di Irlanda del Nord, Scozia e Galles. Altri tratti del modello sono una costituzione flessibile e non scritta, la mancanza di un controllo di costituzionalità sulle leggi proposte dal Parlamento e una banca centrale controllata dall’esecutivo.

Sistema bipartitico, grandi partiti nazionali maggioritari, sistema elettorale plurality, governo monopartitico, frequenza dell’alternanza, possibilità di premiership fortemente personalizzate e in grado di innovare e decidere, sono tutte caratteristiche distintive del sistema politico-istituzionale inglese che hanno definito il cosiddetto ‘modello Westminster’ come il prototipo della democrazia maggioritaria. Sin dall’Ottocento e fino ai giorni nostri, tale modello di governo ha prodotto tanto ammirazione quanto continui tentativi di imitazione.

Dal secondo dopoguerra, le alternanze sono state abbastanza regolari, pur vedendo relativamente lunghi cicli d’egemonia ora del partito conservatore (come nel 1979-97), ora del partito laburista (come nel 1997-2010). Ad alternanze che si sono svolte all’interno di un quadro consensuale (come nel periodo della consensus politics, dal 1945 al 1979), ci sono state alternanze di ‘alternativa’ che hanno causato profondi e radicali cambiamenti nell’agenda politica e sociale, come nel caso del thatcherismo e del blairismo.

La premiership di Margaret Thatcher (1979-90), prima ancora di quella del presidente americano Donald Reagan (1981-89), ha cambiato completamente l’agenda politico-culturale nazionale e internazionale, ponendo fine a quel ‘compromesso socialdemocratico’ che aveva caratterizzato gli assetti politici e le politiche pubbliche delle democrazie occidentali nel secondo dopoguerra. Contro i vincoli dello statalismo burocratico, contro l’assistenzialismo improduttivo, contro i poteri di veto di un sindacalismo ritenuto corporativo, contro il lungo ristagno dell’economia, e infine contro un partito laburista ancorato a posizioni anacronistiche e settarie, la politica di governo thatcheriana ha rilanciato un’ideologia basata sul mercato puro e sull’individualismo, inaugurando il cosiddetto neo-liberismo.

Anche la premiership di Tony Blair (1997- 2007) ha avuto la grande ambizione di ridefinire radicalmente l’agenda politica della vecchia sinistra laburista e socialdemocratica, lanciando una sorta di ‘terza via’ tra quest’ultima e il neo-liberismo. Blair ha avuto il merito di portare a compimento il processo di rinnovamento del partito laburista, liberandolo da tutte le scorie ideologiche del passato e rendendolo di nuovo competitivo e appetibile elettoralmente; di accettare alcune importanti innovazioni delle politiche thatcheriane (come il sostegno alla competitività e il rilancio dell’economia di mercato); di perseguire una strada di modernizzazione nelle politiche economiche, sociali e istituzionali, cercando di salvaguardare il difficile equilibrio tra libertà individuale e uguaglianza sociale, tra efficienza economica e solidarietà sociale. Per un decennio il blairismo ha avuto successo in patria e all’estero, connotandosi come uno straordinario esempio positivo di personalizzazione della leadership sul versante democratico - e come la Thatcher trovò in Reagan la sua sponda americana, Blair l’ha trovata in Bill Clinton.

Ma le vicende di questi due grandi primi ministri (entrambi sconfitti non dalle elezioni, ma all’interno dei rispettivi partiti) dimostrano come la politica inglese sia legata, a causa proprio dell’alternanza e dei ricambi frequenti di classe politica, a cicli politici che hanno necessariamente un inizio e un termine, impedendo la cristallizzazione del sistema politico.

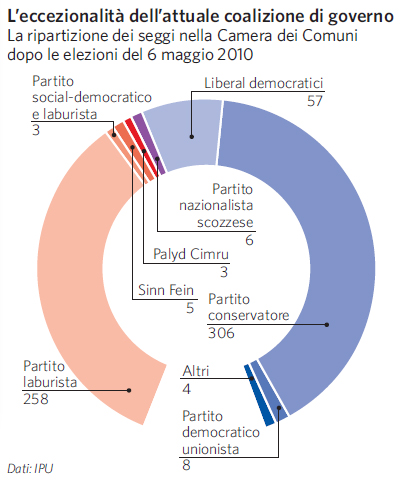

C’è da dire che per la prima volta in 65 anni le ultime elezioni del 6 maggio 2010 non hanno prodotto un chiaro vincitore, in grado di formare da solo un governo, anche sotto forma di governo di minoranza. L’alternanza si è verificata, ma la formazione di un governo di coalizione è avvenuta in sede post-elettorale. Con l’accordo di coalizione tra conservatori e liberaldemocratici - che ha dato vita al governo del premier conservatore David Cameron, con vice premier il liberale Nick Clegg - si annunciano vari e profondi cambiamenti politico-istituzionali (referendum sull’alternative vote, durata fissa quinquennale della legislatura, che sottrae al premier il potere di indire elezioni anticipate, regolamentazione del voto di sfiducia, ecc.). È tutto da vedere se l’attuale governo di coalizione sarà l’eccezione o diventerà in futuro la regola della politica inglese, ponendo fine al classico bipartitismo e allo stesso modello Westminster.

Il processo legislativo è nettamente concentrato nella Camera dei Comuni, dalla cui fiducia dipende la sopravvivenza del governo (anche se formalmente è la corona a incaricare un primo ministro, che si ritiene sia capace di avere il sostegno della maggioranza dei Comuni); la Camera dei Comuni, inoltre, è in grado di aggirare i veti sospensivi che i Lord hanno il potere di apporre ai progetti di legge in essa avanzati. Proprio nella forte asimmetria tra le due camere risiede una nota caratteristica del sistema istituzionale britannico: la Camera dei Lord, infatti, ha progressivamente visto ridursi nei decenni prerogative e facoltà, e per convenzione costituzionale non può opporsi alla legislazione promessa dal governo nel suo programma elettorale.

Il modello elettorale vigente, di tipo maggioritario puro (secondo la formula ‘first past the post’), determina un sistema bipartitico che, in nome della stabilità di governo, assegna tutto al vincitore e che è forse il prodotto più tipico della cultura politica anglosassone: il panorama politico britannico è infatti dominato da due soli partiti, che sono in grado di disputarsi il governo della nazione ottenendo una maggioranza assoluta nei collegi elettorali e quindi in Parlamento. L’offerta politica britannica presenta anche altre formazioni, ma storicamente la loro presenza, tanto a Westminster quanto sull’intero territorio nazionale, e la loro capacità di influenzare le dinamiche politiche del Regno sono minoritarie.

Un siffatto sistema ha sempre prodotto alternanza di governo tra i due partiti maggiori: tra il Conservative Party (Tories) e il Liberal Party (Wighs), per tutto il 19° secolo; successivamente, dopo l’allargamento del suffragio avvenuto alla fine della Prima guerra mondiale, tra i conservatori e il Labour Party, d’ispirazione socialista e tradizionalmente contiguo alla galassia sindacale delle Trade Unions. Sono invece rarissimi, nella storia politica britannica, i casi di governi di coalizione. In questo senso le ultime elezioni del maggio 2010 rappresentano una rilevante eccezione, con il nuovo governo nato dalla coalizione tra il Conservative Party di David Cameron – l’attuale primo ministro – e i Liberal Democrats di Nick Clegg, terzo più grande partito britannico, nato alla fine degli anni Ottanta dalla fusione tra il partito liberale e quello socialdemocratico, a sua volta costola fuoriuscita dai laburisti.

In un certo senso, dunque, la progressiva affermazione di una terza forza elettorale come quella dei Lib Dems, che nell’ultimi vent’anni è andata rafforzando i propri consensi nel paese, ha messo in crisi il sistema elettorale britannico, scompaginandone le funzionalità con la rottura delle tradizionali egemonie politiche esercitate dai due principali partitici britannici, i laburisti e i conservatori.

Gli anni Novanta, inoltre, hanno coinciso con una rilevante riforma del sistema di governo del Regno Unito, dal momento che sono state istituite, e ratificate tramite referendum popolare, tre amministrazioni nazionali decentrate, a cui corrispondono altrettanti parlamenti: Irlanda del Nord (con Parlamento a Belfast), Scozia (Edimburgo) e Galles (Cardiff).

Popolazione e società

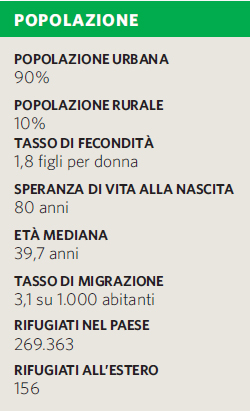

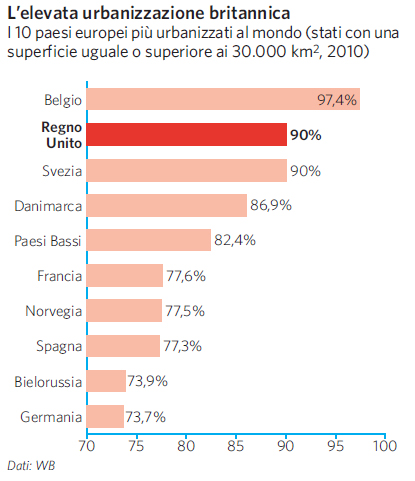

Il Regno Unito è il terzo stato europeo per popolazione dietro a Germania e Francia, e il 22° a livello globale. Anche il livello di densità demografica è tra i più alti in Europa con 254 abitanti per chilometro quadrato, una quota inferiore solo a quella di Belgio e Paesi Bassi. Altro tratto saliente della demografia britannica è il suo alto tasso di concentrazione urbana, principalmente dovuto all’area metropolitana londinese, che accoglie circa 8,6 milioni di persone.

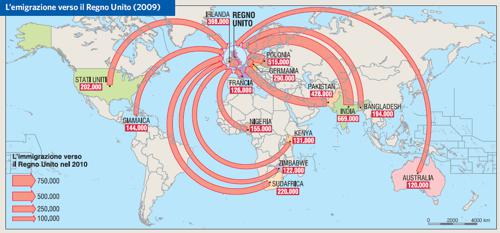

In linea con la tendenza riscontrata in tutti i paesi industrializzati, la popolazione inglese sta invecchiando, principalmente a causa della crescita nelle prospettive di vita alla nascita. Di conseguenza, la percentuale di persone in età da pensione sta aumentando e si stima che entro il 2021 possa passare dall’attuale livello del 16% al 22%, con evidenti ripercussioni economiche e sociali. L’incremento demografico che sta interessando il paese – nell’ultimo decennio la popolazione è aumentata di circa un milione e mezzo – dipende sostanzialmente dall’immigrazione. Il paese, del resto, costituisce una destinazione storica per l’immigrazione da tutto il mondo e attualmente ospita più di 6 milioni di persone nate all’estero. Il numero di immigrati diretti nel Regno Unito è inoltre cresciuto in seguito agli allargamenti dell’Unione Europea del 2004 e del 2007: in aumento soprattutto gli arrivi dalla Polonia, passati dai 60.000 del 2001 ai 515.000 attuali.

Il tradizionale modello multiculturale britannico, sfidato anche dagli effetti della crisi economica, è finito sotto accusa negli ultimi anni a cause delle pressioni derivanti dal terrorismo internazionale, rese ancora più drammatiche dagli attentati terroristici organizzati da un gruppo fondamentalista vicino ad al-Qaida che hanno colpito la città di Londra nel luglio del 2005. Il fatto che i quattro attentatori suicidi, tre dei quali di origine pachistana, fossero residenti nel Regno Unito e apparentemente ben integrati, infatti, ha fatto finire sul banco degli imputati proprio il modello di integrazione storicamente perseguito da Londra.

Tale modello si differenzia tanto da quello francese, derivante dal retaggio di un impero che dell’assimilazione aveva fatto il proprio caposaldo e si era orientato sul promuovere la condivisione degli ideali e dei valori nazionali, quanto da quello tedesco, improntato invece alla cosiddetta ospitalità temporanea, che considera l’immigrato come una persona di passaggio.

All’inizio del 2011 il primo ministro David Cameron ha però voltato pagina, abbandonando quella che ha definito ‘tolleranza passiva’ e accusando il tradizionale multiculturalismo britannico di aver favorito la formazione di mondi paralleli, nei quali le varie comunità hanno potuto vivere a pochi passi di distanza, senza però mai incontrarsi veramente. Secondo Cameron, questa impostazione avrebbe indebolito l’unità nazionale e permesso al terrorismo islamico di radicarsi all’interno della società britannica. La proposta del primo ministro consiste nella promozione di un ‘liberalismo muscolare’ che modifichi drasticamente l’approccio nei confronti delle minoranze e rafforzi la condivisione dei ‘valori britannici’, basati sulle libertà civili e politiche. Il tempo della Cool Britannia di Tony Blair, nella quale i cittadini non bianchi si potevano sentire più British rispetto a gallesi, scozzesi, nordirlandesi e inglesi, sembra quindi ormai avviarsi al tramonto.

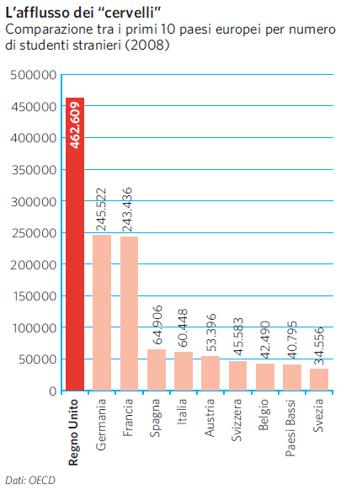

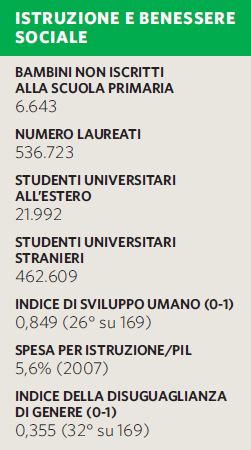

Stando alla classifica redatta da QS World University Ranking, tra le prime sette università del mondo ben quattro sono nel Regno Unito: Cambridge, la prima in assoluto, è seguita da due atenei londinesi e da Oxford, mentre le altre tre sono tutte statunitensi. L’elevata qualità dell’offerta formativa, insieme al vantaggio di studiare in un paese anglofono, attrae studenti da tutto il mondo in misura maggiore rispetto a quanto avviene nel resto d’Europa.

Malgrado l’altissima competitività del sistema universitario britannico, l’innalzamento del tetto massimo delle rette, che nel 2009-10 era pari a 3225 sterline e per l’anno scolastico 2010-11 raggiungerà invece quota 9000, potrebbe sfavorire nei prossimi anni il tradizionale arrivo di migliaia di studenti stranieri. La ratio della riforma è stato il tentativo di risanare il bilancio delle università, gravate da un numero sempre crescente di studenti e da un conseguente aumento nei costi di gestione. Altro problema legato all’istruzione è l’alto tasso di abbandono scolastico precedente alla conclusione della scuola secondaria superiore e la conseguente alta percentuale, superiore al 10%, di giovani tra i 15 e i 19 anni che non studiano e neanche trovano un lavoro: una quota, tra i paesi industrializzati, maggiore solo a quella di Brasile, Spagna, Turchia e Israele.

Libertà e diritti

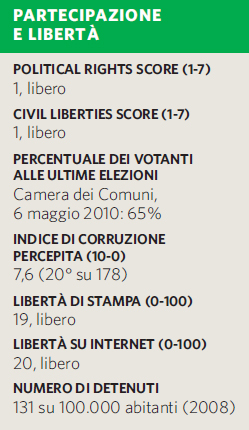

Il Regno Unito è una democrazia compiuta che garantisce piena libertà civile e politica, piena libertà di informazione e che si connota per livelli bassi di corruzione. Malgrado ciò, il grado di partecipazione politica è calato e attualmente il paese si colloca all’ultimo posto in Europa occidentale, se si tengono in considerazione indicatori come la percentuale di votanti, l’appartenenza ai partiti politici e l’ambizione a intraprendere una carriera politica.

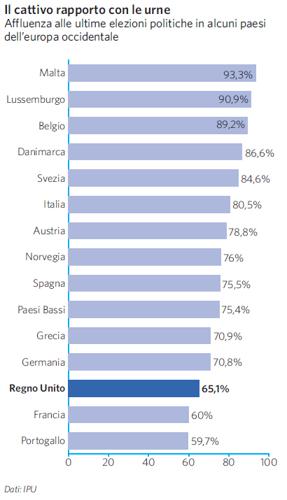

La percentuale di votanti registrata alle ultime elezioni colloca il Regno Unito al terz’ultimo posto per affluenza elettorale nelle competizioni politiche nazionali, davanti solo a Francia e Portogallo.

La legge sul terrorismo attualmente in vigore nel Regno Unito è controversa, dal momento che permette di detenere un sospettato fino a 42 giorni senza l’esecuzione di un processo formale; l’aumento di tale periodo, approvato nel 2008, ha poi scatenato un aspro dibattito politico sul labile confine tra le esigenze dettate dalla sicurezza nazionale e le libertà civili che una liberaldemocrazia come quella inglese dovrebbe sempre garantire. Si tratta di misure drastiche, prese a seguito degli attentati che nell’estate del 2005 hanno colpito la capitale londinese, e frutto di un livello di guardia salito significativamente, nel tentativo di prevenire un secondo attacco da parte dei gruppi fondamentalisti.

Economia

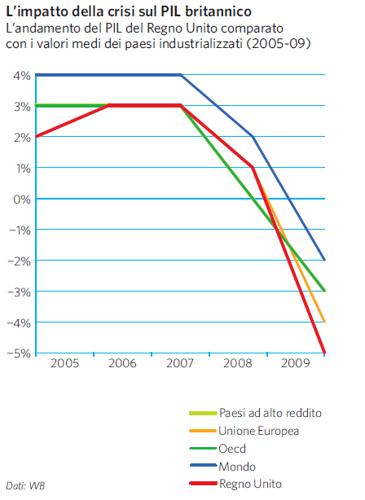

La crisi globale del 2008-09 ha avuto un forte impatto sull’economia del Regno Unito, portando a un crollo del pil pari al 5% nel 2009, ovvero a una contrazione economica maggiore rispetto alla media globale e a quella delle economie comparabili a quella britannica.

Gli ultimi mesi del 2010 hanno tuttavia mostrato segnali di ripresa, con una crescita dell’1,7%, superiore a quella registrata nello stesso periodo dell’anno precedente.

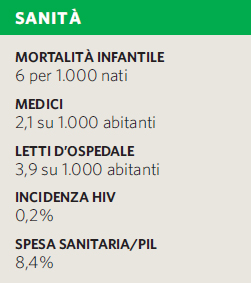

Nonostante quella britannica sia una delle economie più consistenti in termini assoluti del mondo e abbia un livello di benessere interno garantito da uno dei più alti pil pro capite, la crisi ha determinato un rilevante calo delle entrate dal settore finanziario, causando nel 2009 il deficit di bilancio record dell’11,3%. Se si considera che la struttura dell’economia ruota marcatamente attorno al terziario, che costituisce infatti il 76% del pil e occupa il 77% della forza lavoro, si comprende come e quanto la crisi abbia potuto colpire la terza piazza finanziaria del mondo, seconda solo a New York e Tokyo. Il governo ha risposto varando un piano quinquennale all’insegna dell’austerità, che prevede riforme della sanità, del settore dell’istruzione e del welfare system nel suo complesso. Obiettivo primario è ridurre il peso dello stato centrale, attraverso il taglio radicale delle sua spesa storica. Non mancano tuttavia le voci, tra economisti e addetti ai lavori, che hanno sottolineato gli alti rischi sociali connessi a una tale politica: da una possibile frattura nel mondo industriale, che potrebbe sfociare in un rapido incremento degli scioperi, alla resistenza dei gruppi di interesse, soprattutto del comparto pubblico, che subiranno nei prossimi quattro anni tagli attorno al 20-30%.

Nonostante il Regno Unito stia attraversando una crisi profonda e ancora incerta negli esiti, la stabilità macroeconomica del paese resta intatta, grazie anche all’indipendenza monetaria di Londra e al maggior spazio d’intervento che essa ha rispetto ai paesi dell’eurozona.

In seguito al forte crollo della sterlina verificatosi tra il luglio 2007 e la primavera del 2009 e provocato dalla riduzione dei tassi d’interesse, la valuta britannica ha progressivamente riguadagnato terreno rispetto all’euro e nel primo trimestre del 2011 si è attestata stabilmente al valore di 1,18 (gbp/eur).

Il riflesso della crisi si è riverberato anche sul mercato del lavoro, provocando una riduzione degli impieghi tradizionali a tempo pieno intorno alle 100.000 unità nel 2010 rispetto all’anno precedente. I giovani tra i 16 e i 24 anni sono stati i più colpiti dalla crisi e attualmente più del 20% di essi è disoccupato. Il dato aggregato, invece, indica che a metà 2010 la disoccupazione nel Regno Unito ha raggiunto quota 7,8%, mentre negli anni precedenti alla crisi si era mantenuta stabilmente attorno al 5%.

Complica il quadro, inoltre, la crescita dell’inflazione, che per tutto il 2010 si è mantenuta al di sopra dell’obiettivo del 2% posto dalla Banca centrale. La causa principale è la crescita dei prezzi dei prodotti alimentari e degli idrocarburi, che si stima continueranno ad aumentare nei prossimi anni, complicando i piani del governo di riportare l’inflazione al 2% entro il 2012. Il paese, dunque, va incontro a un periodo che sarà caratterizzato dalla necessità di ridurre il deficit e di conseguenza dai tagli alla spesa più drastici e prolungati visti dagli anni Quaranta, oltre che dall’inasprimento fiscale. Per evitare di giungere a una situazione di stagflazione, caratterizzata da una bassa crescita e da un’inflazione elevata, il Regno Unito punterà presumibilmente sulla ripresa dell’industria, sulle esportazioni e sugli investimenti, cercando di rendersi meno dipendente dal settore finanziario e dai servizi e mirando contestualmente a ridurre il livello di consumo sia pubblico che privato.

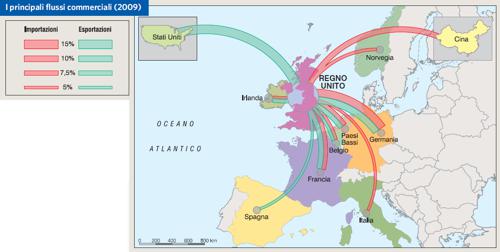

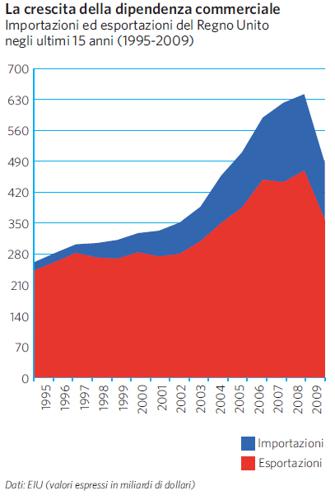

Nel conseguimento di questi obiettivi, il Regno Unito cercherà dunque di avvicinare il livello delle esportazioni a quello dell’import, risanando la bilancia commerciale che negli ultimi quindici anni, partendo da una situazione quasi in equilibrio, si è andata deteriorando. Il miglioramento registrato nel 2009 è invece frutto di un decremento delle importazioni del 24,4% rispetto all’anno precedente e non di un maggior livello di esportazioni, che anzi sono diminuite a loro volta.

La maggior parte delle importazioni in ingresso nel Regno Unito proviene dalla Germania, che assieme agli Stati Uniti, primo cliente del paese, è storicamente il principale partner commerciale del Regno Unito. Negli ultimi undici anni, inoltre, le importazioni dalla Cina sono aumentate del 748% e dal 2008 la Repubblica Popolare Cinese figura tra i primi quattro paesi da cui queste ultime originano.

Energia e ambiente

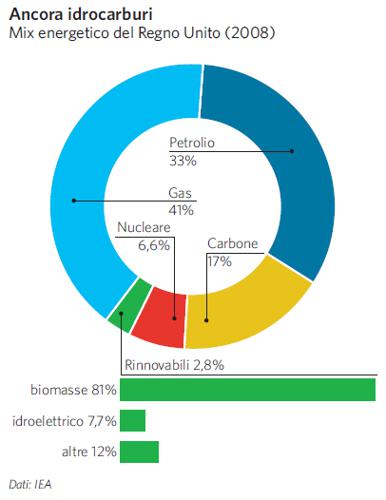

Il dato principale per quanto concerne l’approvvigionamento energetico del Regno Unito è il passaggio da esportatore netto a importatore, avvenuto attorno alla metà del primo decennio del 21° secolo, nonostante il paese goda delle maggiori riserve petrolifere nello scenario europeo (nel 2010 pari a circa 3 miliardi di barili) e possa contare su un colosso petrolifero delle dimensioni della British Petroleum (Bp). Quest’ultima è infatti la terza compagnia del settore a livello mondiale, operativa in circa ottanta paesi e la cui divisione statunitense rappresenta il maggior produttore di idrocarburi degli Stati Uniti: proprio l’incidente della primavera del 2010 a una delle sue piattaforme petrolifere nel Golfo del Messico, la Deepwater Horizon, ha costituito il disastro ambientale più grave nella storia del paese nordamericano ed è stato motivo di forte tensione tra Londra e Washington.

Nel 2004 il livello di consumo di gas ha superato per la prima volta le quantità prodotte e lo stesso è avvenuto circa un anno più tardi per ciò che riguarda il petrolio. In entrambi i casi la causa è stata il rapido calo della produzione, mentre il consumo si è mantenuto sostanzialmente stabile, attorno a 1,8 milioni di barili di petrolio giornalieri e 90 miliardi di metri cubi di gas ogni anno.

Più di due terzi del petrolio importato proviene dalla Norvegia, alla quale il Regno Unito è collegato tramite l’unico oleodotto internazionale presente sul suo territorio.

Per quanto riguarda il gas, invece, il Regno Unito è collegato al Belgio da un gasdotto che, partendo da Bacton, giunge a Zeebrugge e garantisce al paese la connessione con il mercato europeo nel suo complesso. Londra, inoltre, importa tramite gasdotti anche dagli stabilimenti off-shore norvegesi situati nel Mare del Nord e dall’Irlanda. Per ovviare al progressivo esaurimento di gas e petrolio, è presumibile che il Regno Unito cercherà di aumentare la produzione tanto dell’energia nucleare, quanto di quella derivante da fonti rinnovabili, che attualmente, nel loro complesso, non superano il 10% del mix energetico del paese.

Il limitato sviluppo dell’energia rinnovabile, unito alla dimensione dell’economia, fanno del Regno Unito l’ottavo paese al mondo per emissioni totali di CO2, nonostante una buona efficienza energetica, favorita anche dalla prevalenza dei consumi di gas su quelli petroliferi.

Inoltre, l’inquinamento pro capite nel 2007 non ha superato le 8,8 tonnellate: una quantità inferiore alla metà delle emissioni pro capite degli Stati Uniti e leggermente al di sotto di quella registrata da Belgio e Germania.

Difesa e sicurezza

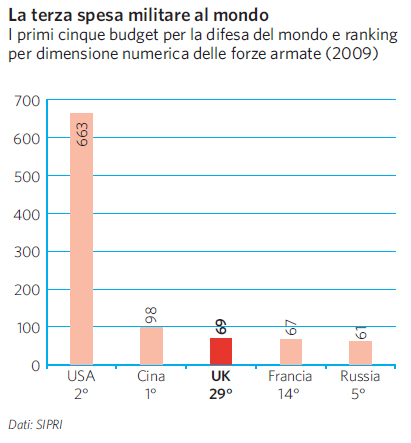

L’apparato militare del Regno Unito è uno dei più avanzati e dei meglio equipaggiati a livello globale: può contare sul terzo più ingente budget per la difesa del mondo, dopo Stati Uniti e Cina e subito prima di quello di Francia e Russia, nonostante si attesti solo 29° posto in termini di numero di personale attivo.

Il Regno Unito possiede la maggior Aviazione e Marina tra i paesi dell’Unione Europea, seconda tra i paesi membri dell’Alleanza atlantica. La sua celebre Royal Navy è una delle pochissime Marine composte da una flotta con capacità cosiddetta ‘d’alto mare’, in grado quindi di operare in autonomia per lunghi periodi lontano dalla madrepatria e capace così di una proiezione di potenza di portata globale.

Proprio la spesa militare e il suo relativamente alto ammontare in percentuale sul pil (intorno al 2,5% del pil, al secondo posto tra i membri dell’Unione Europea) è finito in discussione nei primi mesi del governo Cameron, per rispondere alla pressante necessità di ridurre un deficit di bilancio che negli ultimi anni ha raggiunto livelli molto elevati.

Le necessità di bilancio, che ridurranno la spesa militare di almeno il 10% entro il 2015, potrebbero essere la molla decisiva per proiettare la difesa britannica in ambito europeo, o comunque per orientarla verso una maggiore cooperazione con i principali interlocutori continentali: in questa direzione va interpretato il recente programma di difesa sottoscritto da Cameron e dal presidente francese Nicolas Sarkozy, che prevede una cooperazione cinquantennale in materia di difesa tra Londra e Parigi, la condivisione di una portaerei e di altre strutture militari, nonché la creazione di una forza d’intervento congiunto. La partnership sembra inolre essersi afforzata a seguito dell’intervento in Libia, teatro nel quale i due paesi operano in maniera coordinata.

Non sono invece finiti sotto revisione i finanziamenti destinanti al mantenimento del programma nucleare britannico, capitolo di spesa fino ad ora intoccabile perché architrave di quell’autonomia difensiva che il Regno Unito ha tradizionalmente ritenuto uno dei suoi capisaldi irrinunciabili. D’altra parte, l’obiettivo dell’ultima Revisione strategica di difesa e sicurezza (Strategic Defence and Security Review), approvata nell’ottobre del 2010, mira esattamente a combinare i piani di difesa da perseguire e gli impegni da assumere con le risorse finanziarie a disposizione, così da assicurare per il futuro una programmazione coerente e sostenibile.

Sebbene la fine della Guerra fredda e della contrapposizione bipolare abbia coinciso con un drastico taglio nel numero del personale militare in attività, da allora le forze armate britanniche sono state dispiegate in numero e proporzione elevati rispetto alle altre principali potenze mondiali, partecipando a diverse missioni militari e svolgendo un ruolo globale molto attivo, spesso a rimorchio degli Stati Uniti d’America. A partire dalla Prima guerra in Iraq, dove furono impiegati circa 50.000 soldati britannici, passando per la presenza nei Balcani durante gli anni Novanta e arrivando alla guerra in Afghanistan, dove le truppe inglesi sono il secondo contingente più numeroso, o all’intervento militare in Iraq del 2003 – arrivato a registrare un massimo di 46.000 soldati britannici in corrispondenza delle maggiori operazioni militari effettuate nei mesi di marzo-aprile 2003 – le forze armate britanniche sono state e sono impegnate massicciamente in missioni internazionali.

Truppe britanniche sono poi di stanza in diversi altri paesi del mondo, dove sono presenti basi militari e possedimenti del Regno Unito. Il contingente più numeroso è in Germania, dove sono acquartierati circa 20.000 effettivi, pronti a essere impiegati nelle operazioni militari in corso nei Corpi di reazione rapida della Nato (Allied Rapid Reaction Corps); circa 3000 sono invece di stanza nelle due basi britanniche presenti sull’isola di Cipro e ancora a Gibilterra, nelle Isole Falklands, nell’Isola di Ascension e in quella Diego Garcia.

Discorso a parte merita invece il dispiegamento di truppe britanniche in Irlanda del Nord, nella cornice della ‘Operation Banner’, la missione più lunga che le forze britanniche siano mai state chiamate a svolgere, durata dal 1969 al 2007.

1920: Con il Government of Ireland Act, i britannici istituiscono due parlamenti separati in Irlanda: quello di Belfast - per sei delle nove contee dell’Ulster - e quello di Dublino, per il resto del territorio irlandese. Viene così di fatto sancita la partizione dell’Irlanda e la separazione delle sei contee nordorientali, a maggioranza protestante e unionista, dal resto dell’isola.

1921: Dopo due anni di scontri tra il governo britannico in Irlanda e l’Irish Republican Army (Ira) guidato politicamente dal Sinn Féin, il principale partito repubblicano-nazionalista irlandese, si conclude la guerra d’indipendenza irlandese, con una tregua suggellata dalla firma del Trattato di pace anglo-irlandese. Con questo la Gran Bretagna concede all’Irlanda lo status di ‘dominion’, equivalente a una larga autonomia nell’autogoverno e alla formazione dello Stato Libero d’Irlanda entro il Commonwealth britannico. L’Irlanda del Nord resta invece parte del Regno Unito.

1922-23: Guerra civile nelle 26 contee irlandesi tra sostenitori e oppositori del Trattato di pace anglo-irlandese, conclusasi con la vittoria dei primi.

1949: Il lunedì di Pasqua, l’Irlanda abbandona lo status di dominion e diviene una repubblica del tutto indipendente da Londra. Le sei contee dell’Ulster rimangono invece parte del Regno Unito.

1921-69: In Irlanda del Nord continua a valere il Government of Ireland Act, secondo cui le questioni interne sono gestite dal Parlamento di Belfast, dove prevalgono sempre maggioranze protestanti, mentre da Westminster continua il controllo della politica estera e della gestione dei tributi. La popolazione cattolica è di fatto discriminata nella rappresentanza politica e nell’accesso ai servizi sociali e all’impiego pubblico. I distretti elettorali erano modellati in modo tale (secondo il cosiddetto metodo ‘gerrymandering’) che il controllo dei consigli cittadini fosse assicurato ai protestanti.

1969: Fervono movimenti per i diritti civili in Irlanda del Nord (come il Nicra, Norther Ireland Civil Right Association, o il People’s Democracy), che denunciano le disparità tra le due comunità nordirlandesi. La tensione sale alle stelle in corrispondenza della rivolta cattolica a Derry, scoppiata in opposizione a una marcia unionista che aveva attraversato il Bogside, storico quartiere cattolico della città. I disordini e le violenze tra le due comunità si estendono anche a Belfast, dove i britannici decidono di costruire un muro - ancora oggi esistente - per separare il quartiere cattolico da quello protestante, nell’ovest della città. È l’inizio dei cosiddetti ‘Troubles’ (letteralmente: disordini), che vedranno da questo momento in avanti il sistematico scoppio di violenze tra le due fazioni.

1972-1974: Al termine di una manifestazione per i diritti civili a Derry, i reparti paracadutisti dell’esercito britannico sparano sulla folla e uccidono 13 dimostranti disarmati: la domenica passerà alla storia come ‘Bloody Sunday’. Il governo britannico, visto l’inasprirsi del conflitto, decide di sospendere il governo e il Parlamento dell’Irlanda del Nord e di riprendere direttamente il controllo sulla regione. Intanto sempre più truppe britanniche sono dispiegate stabilmente nelle sei contee per ristabilire l’ordine e combattere il terrorismo, secondo quanto istituito dalla missione ‘Operation Banner’. Il governo inglese promulga leggi speciali che limitano le libertà politiche e individuali in Irlanda del Nord, come l’Emergency Provisions Act o il Prevention of Terrorism Act, entrambi ripetutamente sospesi e reintrodotti negli anni.

1974/1993: Prosegue la guerra a fasi alterne: l’Ira organizza una resistenza molto dura, condotta tanto militarmente, con attentati dinamitardi in tutto il Regno Unito, quanto con azioni politiche e simboliche dal forte impatto, come nel caso delle lotte dei prigionieri politici irlandesi, che culmineranno con lo sciopero della fame a oltranza; nel 1981, lo sciopero porterà alla morte di Bobby Sands e di altri 9 prigionieri.

1998: Il 10 aprile, dopo una lunga serie di traversie e sotto forte impulso statunitense (con l’attività diplomatica svolta in primis dal senatore George Mitchell), viene firmato, e ratificato tramite referendum il 22 maggio successivo, il Belfast Agreement, più noto come Accordo del Venerdì Santo. Tale accordo ha reintrodotto il Parlamento nordirlandese e ha stabilito che il governo locale avrebbe rispettato nella sua composizione la rappresentatività di tutti i maggiori partiti e di tutte le comunità. Da un lato la Repubblica d’Irlanda ha rinunciato ufficialmente a ogni rivendicazione sulle sei contee dell’Ulster, dall’altro il Regno Unito si è impegnato a emanare la legislazione necessaria per creare un’Irlanda unita, qualora ciò sia espressione della maggioranza della popolazione dell’Irlanda del Nord.

L’anno della sua istituzione, infatti, coincide con quello in cui si riaccese violentemente la questione nordirlandese, caratterizzata dalla contrapposizione tra la comunità protestante, sostenitrice dell’unione alla Gran Bretagna, e quella cattolico-repubblicana, fautrice invece di una riunificazione con la Repubblica d’Irlanda. Tale contrapposizione diede vita per trent’anni a quella che viene considerata la più lunga guerra civile dell’Europa contemporanea e che è costata più di 3000 morti. Oggi, dopo più di un decennio di rappacificazione, iniziata col cosiddetto Accordo del Venerdì Santo del 1998, sono circa 1500 i soldati britannici di stanza nelle caserme dell’Irlanda del Nord.

Particolarmente fiorente è infine l’industria militare britannica, che esporta principalmente negli Stati Uniti, ma anche in India, Cile, Canada e Arabia Saudita; nel 2009, il comparto industriale militare annoverava tra le sue fila la seconda compagnia al mondo per vendita di armi.