Roma

Roma

Città, capitale della Repubblica italiana.

La monarchia

La tradizione annalistica romana faceva risalire la fondazione di R. al 754 o 753 a.C. e la riconnetteva, basandosi su leggende di varia origine (latina, romana, greca), con i troiani provenienti da Ilio sotto la guida di Enea e con i re di Alba, discendenti di Enea. Le testimonianze archeologiche provano che dal sec. 10° al 7° sui colli romani si venne formando una serie di centri e in particolare che sul Palatino, il colle della «città di Romolo», esisteva già nel sec. 8° un centro abitato. Tali comunità dei colli romani, raggiunta col tempo una certa unità politica, parteciparono alle leghe religiose latine: la più antica di cui abbiamo notizia è quella che sul Monte Cavo riuniva una trentina di comunità attorno al santuario di Giove laziale. In un primo tempo, la supremazia fu di Alba; ma in seguito a lotte, sulle quali abbiamo solo notizie leggendarie, Alba fu distrutta e R. divenne la città egemone della Lega latina (secondo la tradizione vulgata, al tempo del re Tullo Ostilio). Di R. nei tempi dell’età regia (date tradizionali: 754 o 753-509), come del resto di tutto il periodo che precede l’incendio gallico (390), non abbiamo informazioni degne di fede, salvo che su singoli momenti. La serie dei «sette re di R.» (Romolo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo) contiene probabilmente degli elementi di verità, ma va tenuto presente che si tratta di una costruzione abbastanza tarda, nella quale, per ragioni di sistemazione cronologica, la successione e il numero e le figure stesse dei re che effettivamente ressero la città subirono probabilmente alterazioni sensibili. Le prime figure di re, come Romolo o Numa Pompilio, hanno carattere leggendario (certamente Romolo); ad altre, come Servio Tullio, furono attribuite grandi innovazioni nell’ordinamento politico e militare e nella sistemazione della città, che sono invece posteriori. In generale, si possono distinguere nell’età regia di R. due fasi: la prima, di dominio dell’elemento latino (ma anche sabino); la seconda, dell’elemento etrusco, che corrisponderebbe ai re Tarquinio Prisco, Servio Tullio (secondo una buona tradizione, in etrusco, Mastarna) e Tarquinio il Superbo. La documentazione archeologica e linguistica, oltre alle notizie sull’espansione etrusca nei secc. 7° e 6° nell’Italia centrale e meridionale, sembra confermare infatti che nel sec. 6° una dinastia etrusca occupò il trono romano. In quest’epoca R. si afferma come vera e propria grande città murata, tra le più notevoli dell’Occidente mediterraneo, e la sua egemonia sui latini si spiega nella cornice del generale periodo di potenza etrusca, terrestre e marittima. La struttura sociale e politica di R. regia era fondata, secondo la tradizione vulgata, sulla tripartizione della città in tribù (Ramnenses, Titienses, Luceres), in curie (dieci per ogni tribù) e in gentes. Le funzioni di queste divisioni e di questi raggruppamenti non sono ben note, anche perché subirono presto notevoli trasformazioni. Sembra che le tribù avessero in origine, nel periodo precedente all’ordinamento centuriato (➔ centuriazione), il compito di fornire la base del reclutamento dell’esercito romano; le curie rappresentavano forse il residuo della primitiva autonomia delle comunità riunitesi a formare Roma. Nelle gentes, elemento fondamentale della struttura sociale romana, si raggruppavano, attorno al comune culto degli antenati, le famiglie ricche di tradizioni e potenza economica (fondamentalmente agraria), che costituivano, mercé la riunione collegiale dei capigente (patres, patrizi), il Senato. Di fronte alle gentes era la plebe: la moltitudine dei romani, privi dei fondamentali privilegi politici, religiosi e sociali, che costituì a lungo l’elemento antagonista del patriziato, cui cercò, attraverso una lotta secolare, di strappare la piena parità nella vita cittadina. Sembra che il predominio patrizio sia stato indebolito dagli ultimi re etruschi, i quali, con il riconoscimento di nuove gentes di origine plebea (donde poi la distinzione di genti maggiori e genti minori), con l’introduzione (che sembra risalire a quest’epoca) dell’ordinamento militare centuriato, e con l’avocare a sé stessi molti poteri e privilegi religiosi e politici, compirono opera in certo senso democratica. Contro questa il patriziato reagì: e nella caduta della monarchia e nel nuovo ordinamento repubblicano, nel quale le rigide distinzioni di classe furono restaurate e la monarchia vitalizia sostituita da una duplice monarchia annuale (➔ console), riservata ai patrizi, si può scorgere appunto la riaffermazione della forza e dei privilegi della classe superiore, contro le nuove gentes di origine plebea e la plebe stessa.

La repubblica. Dalla repubblica patrizia alla repubblica patrizio-plebea

Sotto i re etruschi, R. aveva raggiunto un notevole grado di prosperità e di importanza politica nel Lazio; con il declino della potenza etrusca (battaglia di Cuma; battaglia di Ariccia) e con le vicende che portarono allo stabilimento della repubblica, R. entrò in un periodo di crisi nel quale, all’indebolirsi della potenza esterna, corrispose l’aggravarsi dei contrasti interni. Gli etruschi recarono poi un grave colpo alla città con la spedizione di Porsenna, conclusasi, sembra, con un patto per il quale la repubblica romana si trovava notevolmente limitata nella sua autonomia politica. Le città della Lega latina si sottrassero allora all’egemonia di R.; solo dopo una guerra, assai difficile per R., che era anche stretta a Nord dalla potenza etrusca di Veio, si poté venire a un’alleanza tra i romani e i latini, col cd. (e assai discusso) foedus Cassianum (493, console Spurio Cassio), cui, più tardi secondo la tradizione, aderirono anche gli ernici. Compito della nuova lega era soprattutto la difesa dai volsci e dagli equi; R. in particolare fu invece nel sec. 5° impegnata nella lotta contro Veio. Intanto, nella prima metà di questo secolo, la tradizione, lacunosa, oscura e mista di elementi leggendari, permette di scorgere le linee generali dell’evoluzione costituzionale romana, incentrata nella lotta dei plebei contro i patrizi fondatori dell’ordinamento repubblicano, per la conquista di una legislazione scritta che garantisse l’eguaglianza civile e per lo stabilirsi di garanzie costituzionali contro il prepotere e il privilegio della classe senatoria. Nel sec. 5°, come primo frutto delle lotte della plebe per la conquista della parità sociale e politica, si ebbe l’istituzione del tribunato della plebe; intanto, la lotta della plebe era stata facilitata dalla dissoluzione dell’originaria divisione in tre tribù, sostituita con una nuova divisione, puramente territoriale, dovuta a necessità militari e tributarie. R. città era stata divisa in 4 tribù urbane e il suo contado in 16 tribù rustiche (che nei secoli crebbero fino a 35). Si ebbe poi la legislazione scritta. La tradizione narra che un collegio di dieci magistrati patrizi (decemviri) ebbe l’incarico di codificare le leggi, fino allora tramandate oralmente, patrimonio dell’aristocrazia e del sacerdozio romano, e svolse la sua opera in un anno (451); l’anno seguente, essa fu compiuta da un altro decemvirato, nel quale cinque membri erano plebei. Il frutto di questa codificazione furono dodici tavole di bronzo nelle quali erano incise le leggi (➔ Dodici tavole); questo codice fu considerato sempre la base di tutto il diritto romano. Difficili a intendere sono le tradizioni che parlano di un violento contrasto tra patrizi e plebei attorno al secondo collegio decemvirale; forse la plebe intese, mercé questo collegio, abolire il consolato, che però fu ristabilito. Certamente, nel secolo che seguì, al consolato fu spesso sostituito un collegio di tribuni militum consulari potestate, carica alla quale aveva accesso la plebe; e in contrapposto a quest’affermazione plebea si ebbe l’istituzione della censura patrizia. Intanto, l’am;missione al tribunato consolare portò i plebei a poter rivestire la questura e da questa a entrare nel Senato. Poi una delle leggi Licinie-Sestie (366) stabilì che uno dei due consoli annuali dovesse essere plebeo; successivamente tutte le altre principali cariche, dittatura (356), censura (351), pretura (337), collegi dei pontefici e degli auguri (lex Ogulnia, 300), furono aperte alla plebe. La parificazione dei due ordini fu piena quando le adunanze della plebe (concilia plebis tributa), risalenti almeno all’epoca dell’istituzione delle tribù urbane e rustiche, divennero giuridicamente valide quanto i comizi curiati e centuriati: la lex Publilia del 339 sembra rendesse valide per tutto il popolo romano le deliberazioni dei concilia della plebe, che divennero così giuridicamente perfetti («comizi tributi»), pur essendo necessaria, come appare, la ratifica del Senato. A questa assemblea presero a partecipare anche i patrizi, finché la lex Hortensia (287) la liberò dalla ratifica del Senato. Così la legislazione romana acquistava una nuova sede, i comizi tributi, dove l’iniziativa spettava ai tribuni. Nel frattempo, però, la nuova nobiltà plebea, costituita dagli elementi arricchiti, prese ad accostarsi sempre di più al vecchio patriziato; la trasformazione dei comizi centuriati (dell’esercito in armi) in comizi di cittadini divisi a seconda del censo (che costituiva il fondamento della ripartizione degli oneri militari, i maggiori spettando alle classi alte) portò alla formazione di un’assemblea nella quale le centurie costituite dai cittadini di censo più elevato erano numericamente prevalenti sulle altre: è l’ordinamento centuriato dei cittadini che la tradizione faceva risalire al re Servio Tullio, ma che si ritiene da taluni attuato nel sec. 4°. Si realizzò così tra i due comizi (tributi e centuriati: quelli curiati avevano ormai solo funzioni ridotte) e il Senato un complesso sistema di equilibrio tra le classi, nel quale però la predominanza del vecchio patriziato e, soprattutto, della più recente nobiltà ricca d’origine plebea, si attuava pienamente. La funzione del tribunato della plebe si esaurì col finire delle grandi lotte per la parità giuridica, rimanendo come semplice strumento di controllo, finché i Gracchi, tre secoli dopo, non la riesumarono con fini rivoluzionari.

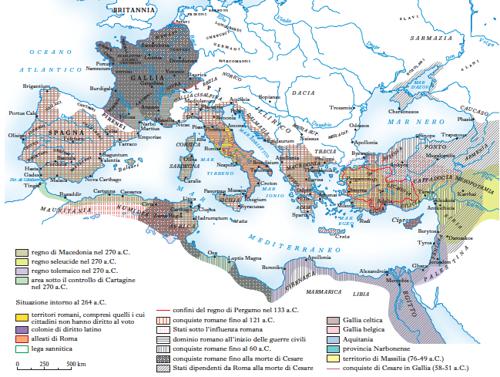

L’unificazione della Penisola Italiana

Nel sec. 5°, controllati i volsci e gli equi, R. dovette affrontare Veio; e contro quest’ultima fu combattuta una guerra che ebbe varie fasi. Iniziata tra il secondo e il terzo decennio del sec. 5°, vide più volte sconfitti i romani, finché, dopo la vittoria sui fidenati alleati di Veio (435), dopo un lungo assedio (iniziato circa nel 405), la città etrusca cadde (396) per opera del dittatore M. Furio Camillo. Dal suo territorio furono formate quattro nuove tribù rustiche: così R. poté estendere il suo dominio a N. fino ai Monti Cimini, che chiudono il Lazio. Ma la caduta di Veio era stata resa possibile anche dall’indebolimento della potenza etrusca, causato dalla pressione dei celti (galli) che attorno al 400 si erano estesi nella pianura del Po e andavano rafforzandosi in Emilia. Intorno al 390 nuove tribù celtiche attaccarono l’Etruria e mossero rapidamente contro Roma. Sconfitti i romani al fiume Allia, i galli conquistarono la città (salvo la rocca capitolina) e non si ritirarono se non dopo averla devastata e incendiata. La sconfitta di R. provocò il disgregarsi della Lega latina; e solo con sforzo poderoso, cui è legato il nome di Furio Camillo, i romani poterono restaurare la propria egemonia, sottomettere le città etrusche di Cere, Tarquinia, Faleri e costringere i volsci a entrare nella lega, che riorganizzarono, sottomettendola più saldamente. Al termine di questo travagliato periodo, R. estendeva il suo dominio diretto o indiretto, mercé deduzione di colonie o patti di alleanza, dai Monti Cimini a Terracina. Nel 348 un trattato con Cartagine (che era stato preceduto forse da un altro, alla fine del sec. 6°) riconosceva i confini del dominio romano verso S. Intanto, nel corso del sec. 5°, nell’Italia centromeridionale si era andata affermando la potenza dei sanniti, a danno soprattutto delle città italiote della Campania, mentre le altre città più a S dovettero per difendersi unirsi in una Lega italiota che poggiò a lungo sull’aiuto di Siracusa. I sanniti del centro, legati ai frentani, costituirono una forte unità politica, simile nella struttura alla Lega romano-latina; e contro questa R. dovette affrontare una lotta lunga e durissima, che durò, in varie riprese, oltre cinquant’anni. Le notizie su questo importante periodo della storia di R. sono scarse e oscure. Le guerre sannitiche misero a dura prova la compattezza del dominio romano; i sanniti riuscirono a farsi alleati non solo gli etruschi e i galli, ma anche, in certi momenti, popoli alleati di R., o sotto diretto dominio romano, come gli ernici. In seguito alle vicende delle guerre sannitiche, infatti, scoppiò la rivolta dei latini, che terminò con un ulteriore rafforzamento di R. e con la dissoluzione della Lega latina (338), sostituita da una serie di alleanze stipulate direttamente tra R. e le singole città, cui fu vietato di allearsi tra loro. Al termine di queste guerre, dopo una violenta e grave insurrezione dei galli senoni e poi dei galli boi (285-283), vittoriosamente domata, il territorio della repubblica romana misurava almeno 20.000 km2 e quello degli alleati 60.000 km2; gli abitanti, complessivamente, ammontavano a tre milioni. La federazione romano-italica era ormai tra gli Stati mediterranei ed ellenistici superata solo dall’impero di Cartagine e dai regni di Egitto e di Siria. Complesse vicende politiche e militari dell’Italia meridionale portarono frattanto R. a conflitto con Taranto. La città greca si era procurata l’alleanza di Pirro, re d’Epiro, che sbarcò in Italia nella primavera del 280: ne seguì una guerra (➔ Pirro) nella quale R. subì pericolose sconfitte, finché, dopo varie vicende, constatato che non riusciva a piegare la forza militare e politica dei romani, Pirro tornò in Grecia (275). Taranto si arrese nel 272 e dovette entrare nella federazione italica, seguita da Reggio nel 270. Intanto, tra il 272 e il 265, bruzi, lucani, sanniti, piceni, umbri, iapigi furono domati da R. e sistemati nella federazione italica; l’etrusca Volsini fu distrutta. Nei decenni seguenti alla guerra di Pirro, R. aveva così unificato la Penisola Italiana. Il sistema del dominio romano era già allora assai complesso: non esisteva, e non esistette a lungo, una struttura uniforme del dominio, ma questo era fondato su tre tipi fondamentali di rapporti: città con piena cittadinanza (colonie), municipi, città alleate (➔ municipio; federato). In realtà però le sfumature dell’applicazione di questi concetti giuridici erano assai numerose, e non sono ben chiare e note in tutti i loro particolari. I municipi, per es., potevano godere di maggiori o minori diritti, e così le città alleate, le cui autonomie amministrative e politiche variavano molto da caso a caso. Un elemento però stringeva saldamente questo complesso organico, derivato dalla federazione romano-italica ma ormai centrato in R.: il dovere militare, che per tutti i centri del dominio romano era regolato o dalla legge stessa di R. (per le colonie e per i municipi) o dai singoli trattati di alleanza con le città socie, tenute, in diversa misura e modo, a fornire le truppe ausiliarie; in particolare, le città costiere, a fornire navi e ciurme. Il processo di latinizzazione dell’Italia proseguì senza mai arrestarsi; la superiorità militare e politica di R. era rafforzata e giustificata dall’efficacia del suo sistema giuridico che si andava spontaneamente affermando, recando pace e miglioramenti delle condizioni civili.

Le guerre puniche e macedoniche

Dalla metà del sec. 3° alla metà del 2°, R., che aveva già unificato la Penisola Italiana, divenne la prima potenza del mondo antico: in un secolo furono distrutti l’impero cartaginese e annientati, o gravemente minati nella loro potenza, i regni ellenistici. Le forze tradizionali del mondo mediterraneo, cartaginesi e greci, scomparvero e la struttura politica del mondo antico fu interamente rinnovata. Questi grandiosi eventi ebbero naturalmente il risultato di trasformare dall’interno la società e la civiltà romane; a questo periodo di grande espansione seguì infatti un secolo di lotte e di guerre civili, dalle quali il carattere della repubblica patrizio-plebea uscì interamente trasformato, anche prima che il mutamento si manifestasse esteriormente con la fondazione della monarchia di Cesare e del principato di Augusto. Fin dai secc. 7° e 6° Cartagine aveva esteso il suo impero sul Mediterraneo orientale, impero «commerciale», come è stato chiamato, sorto e fondato soprattutto in virtù dei traffici nei quali i fenici, fin da antichissima epoca, detenevano il primato. In Italia la presenza dei cartaginesi si faceva avvertire soprattutto lungo la costa tirrenica, dove il contatto con gli etruschi aveva portato anche ad alleanze militari contro le quali si erano dovute scontrare duramente le città greche. L’urto con R., con la quale Cartagine aveva avuto fino alla metà del sec. 3° rapporti di amicizia, divenne inevitabile dopo che le guerre di Pirro avevano portato R. a unificare la penisola e a raggiungere così la punta estrema della Calabria, venendo perciò a contatto con la Sicilia, della quale Cartagine divideva il dominio con Siracusa e nella quale aveva fortissimi interessi. Lo scoppio nel 264 a.C. della prima guerra punica, col passaggio dell’esercito romano in Sicilia, non a torto è stato considerato il momento decisivo della storia di R.: quello in cui i limiti ancora esistenti alla potenza romana, la sua caratteristica esclusivamente terrestre e i suoi interessi esclusivamente italici, caddero, e le necessità militari e politiche della guerra contro Cartagine, potenza dagli interessi e dall’influenza tanto vasti, dettero allo Stato romano quello straordinario impulso espansivo che ne caratterizzò poi la vita fino all’impero. D’altra parte, l’entrare a contatto con l’impero cartaginese e con le sue alleanze favorì una migliore conoscenza del mondo ellenistico-orientale, non più soltanto sul piano culturale e della civilizzazione, ma anche sul terreno politico. Le vicende della prima guerra punica (264-241), vinta da R., soprattutto per merito della flotta, prima inesistente e creata per l’impossibilità di battere i cartaginesi nelle loro munitissime piazzeforti siciliane senza bloccare i mari, dimostrarono che R. ormai non aveva nel Mediterraneo occidentale rivali con i quali non potesse competere. Con la riduzione a provincia della Sicilia (seguita poi da Sardegna e Corsica), R. stabilì il suo dominio oltremare e aggiunse al suo già complesso sistema di egemonia una nuova creazione, la provincia. Ma Cartagine, le cui risorse economiche e politiche non si erano esaurite con la guerra, cercò di riconquistare in Spagna il primato perduto nel Mediterraneo centrale. E proprio dalla Spagna mosse l’esercito cartaginese di Annibale quando, dopo la rinascita della potenza di Cartagine, R., decisa a tenere fermo il confine dell’Ebro e a non permettere in nessun modo che la città rivale acquistasse ulteriore influenza, accettò il nuovo conflitto. Se la prima guerra punica aveva dimostrato che R. aveva ormai il dominio del mare, la seconda (218-201 a.C.) dimostrò che Cartagine era bensì in grado di battere R. nella guerra terrestre, e quasi di prostrarla, ma che l’organismo politico della federazione romano-italica era assai più forte dell’oligarchia cartaginese e in grado di affrontare una lunga guerra di logoramento, ciò che Cartagine, per ristrettezza di vedute politiche e per mancanza di tradizione militare cittadina (il suo esercito era pressoché interamente mercenario), non poteva fare. La lunga serie di sconfitte che Annibale inflisse a R. portando la guerra nella Penisola Italiana fin sotto le mura della città, che culminò a Canne (216) con la distruzione dell’esercito di due consoli, non riuscì a realizzare il fine che il generale, uomo di grande intelligenza politica, si era proposto, e cioè di sollevare gli alleati e i sudditi italiani di R. contro R., disfacendone la secolare opera di unificazione, nella quale egli vedeva consistere la potenza romana. Alla fine della guerra, che si concluse non in Italia (donde Annibale, ormai isolato e logorato, dovette partire per accorrere a difendere Cartagine dall’esercito di Scipione) ma in Africa, non soltanto R. aveva abbattuto definitivamente la forza politica di Cartagine, ma aveva rinsaldato la sua dominazione, tanto che subito fu in grado, nonostante le condizioni di fortissimo logoramento in cui si trovava, di affrontare i nuovi problemi che la Grecia e l’Oriente le ponevano. Nel corso della guerra, l’aristocrazia romana aveva espresso una grande classe dirigente militare, e in Publio Cornelio Scipione Africano una forte personalità di generale e politico, all’altezza dei grandi compiti che R. doveva affrontare e che egli portò a termine: la vittoria su Annibale e, vari anni dopo, quella sul regno di Siria. Durante la seconda guerra punica, Cartagine si era procurata l’alleanza di Filippo V di Macedonia; le guerre macedoniche e la guerra di Siria (➔ Antioco III il Grande) furono conseguenza di quel primo contatto. In queste guerre, che occuparono il quarantennio successivo alla fine della seconda guerra punica, R. dovette affrontare problemi politici interamente nuovi. L’urto con Cartagine aveva dato a R. il dominio del Mediterraneo occidentale; il mondo greco-orientale rimaneva ancora fuori dalla sua sfera di interessi e le era ancora poco noto. L’intrico delle lotte tra le città greche, il conflitto di interessi tra Macedonia e Siria, l’indebolirsi della potenza dell’Egitto tolemaico dettero modo a R., entrata nel primo conflitto con la Macedonia per limitarne la potenza crescente che faceva temere per i recenti acquisti illirici (R. aveva messo piede sull’altra sponda dell’Adriatico nel corso del sec. 3°), di sviluppare una complessa e non sempre chiara politica di egemonia, valendosi delle vittorie militari per affermarsi come arbitra e pacificatrice della Grecia e dell’Egeo. Qui però il sistema di dominare mercé i trattati di alleanza, e con armi soprattutto diplomatiche e politiche, sembrò fallire. La Grecia aveva troppo forte la tradizione delle libertà cittadine, e troppo alto il senso della propria superiorità culturale, per sottostare al dominio romano. Si può affermare che alla conquista dell’Oriente R. fu tratta da una serie di eventi politici nei quali l’iniziativa fu quasi sempre dalla parte greca o macedone o siriaca; la mancanza di un piano preordinato a lunga scadenza, caratteristica dell’espansione romana in tutta l’età repubblicana, fino a Pompeo e Cesare, si dimostrò chiaramente nel corso delle guerre macedoniche, che ebbero sostanzialmente il carattere di risposta a offese o a pericolose iniziative degli avversari, non senza che i romani cominciassero a trarne qualche vantaggio economico. Il compito che gran parte della classe dirigente romana, o per filellenismo o, al contrario, per diffidenza e avversione alle cose greche, si era proposto, e cioè di dominare la Grecia e il Vicino Oriente senza mescolarvisi direttamente, fallì. Alla fine delle guerre macedoniche (168 a.C.) il dominio romano era direttamente stabilito in Grecia e nell’Egeo e il sistema degli Stati asiatici largamente influenzato dagli interessi romani; dopo l’ultima ribellione della Grecia, domata con grande durezza (146), tutte le leghe di città greche furono disciolte; le comunità che non avevano partecipato alla guerra, mantenute nella condizione di alleate, le altre ridotte a tributarie e sottoposte ai governatori della costituita provincia di Macedonia. Nello stesso anno, dopo un durissimo assedio, la terza guerra punica, voluta soprattutto dai ceti commerciali romani gelosi della rivale che era tornata a fiorire, finì con la distruzione di Cartagine, che scomparve come centro abitato, fino a che Giulio Cesare, dopo cento anni, non vi dedusse una colonia. Venti anni dopo la terza guerra punica, con l’assog;gettamento del regno di Pergamo e la creazione della provincia di Asia (126), il dominio romano comprendeva, oltre l’Italia, la Gallia cisalpina (ampiamente latinizzata e colonizzata nel corso del sec. 2°), l’Istria e la Dalmazia (assoggettate tra il 180 e il 160), sette province: Sicilia, Sardegna-Corsica, Spagna Citeriore e Spagna Ulteriore (risalenti alla seconda guerra punica), Macedonia, Africa e Asia. Il dominio indiretto si estendeva poi, specie in Africa e Asia, a regni alleati e a città libere alleate; i commerci romani arrivavano ormai quasi in tutto il mondo conosciuto e i contatti con la civiltà ellenistica e orientale si facevano sempre più importanti per la vita di R., avviandosi a divenire un elemento fondamentale di quella vasta trasformazione della società e della civiltà romane che già da un secolo si era iniziata. Raggiunta nel sec. 3° la piena parità dei diritti tra plebe e patriziato, si era formata la nuova classe dirigente patrizio-plebea, e questa aveva condotto le grandi guerre dell’unificazione e del dominio esterno. La vastità e durezza di queste e la complessità dei problemi di natura politica, economica, militare, che R. per un secolo aveva dovuto affrontare, avevano prodotto una decadenza sempre più notevole dell’elemento contadino-popolare come forza di governo, espresso nei comizi, a favore del Senato divenuto, per la sua omogeneità e capacità di iniziativa unitaria, il centro indispensabile e onnipotente della repubblica. La seconda guerra punica, in particolare, che portò nelle colonie romane e latine e tra le città alleate la devastazione e lo spopolamento, e che richiese al contadiname romano, nerbo dell’esercito, uno sforzo quasi insostenibile, arrecò un indebolimento grave all’elemento popolare di R., contribuendo, con questo fatto negativo, al prevalere del governo senatorio, già giustificato da ragioni politiche. Non mancarono nel Senato elementi che favorivano una politica democratica, ma il processo generale rimase quello di un sempre maggiore irrigidimento dell’oligarchia nobiliare, che dall’impoverimento delle masse contadine traeva motivo per sempre maggiore arricchimento, con l’acquisto a basso prezzo di terre o con la confisca di beni dei contadini indebitati. Si avviava così la formazione del latifondo, e la situazione sociale tendeva ad aggravarsi per l’aumentare, in seguito alle grandi vittorie, degli schiavi nel lavoro della terra, a danno dei salariati e dei clienti. Il possesso dell’ager publicus, teoricamente aperto a tutti, si limitava sempre di più ai grandi proprietari che avevano la possibilità di sfruttarlo. Nasceva così, e si avviava a divenire questione centrale della storia romana dell’ultima repubblica, la questione agraria. A questa se ne collegava un’altra, anch’essa frutto delle grandi guerre: quella degli alleati italici, che avevano, quanto i romani, pagato col sangue e le ricchezze proprie le vittorie dalle quali era nato il dominio universale romano, ma che non ne potevano essere compensati, perché esclusi dalla cittadinanza romana, titolo indispensabile per partecipare alla distribuzione delle terre e del bottino e alla lucrosa amministrazione delle nuove province. La questione agraria e quella della cittadinanza romana furono ignorate a lungo dall’aristocrazia romana, tutta intenta a sistemare il governo mondiale e a dirimere nel suo interno le dure lotte per il potere. Queste, dalla fine della seconda guerra punica, col predominio degli Scipioni, si andavano svolgendo con alterne fasi, fino a che, per opera soprattutto della minore aristocrazia fondiaria tradizionalista, rappresentata da Marco Porcio Catone, il dominio degli Scipioni non fu annullato. Accanto all’aristocrazia fondiaria, intanto, si veniva formando, frutto anch’essa delle conquiste, la nuova classe del capitale mobiliare, censita come classe dei «cavalieri»: appaltatori, esattori, commercianti (il commercio era vietato ai senatori) e industriali. Questa classe divenne poi, per secoli, la classe dominante e caratteristica della società romana; intanto nella seconda metà del sec. 2°, il suo contrasto con l’aristocrazia tradizionale si andava facendo sempre più forte, tanto che vi fu chi, come Gaio Gracco, poté sfruttarlo ai fini di una rivoluzione in senso democratico.

Dai Gracchi alla fine del regime repubblicano

Nel secolo che va dal tribunato di Tiberio Gracco (133) alla battaglia di Azio (31), con un processo dapprima lento e confuso, poi sempre più rapido ed evidente, le istituzioni, la società e l’ordinamento dello Stato romano mutarono profondamente attraverso guerre civili e durissime lotte politiche. Il problema sociale delle classi rurali, private delle loro terre in seguito alla formazione del latifondo, della plebe romana in costante aumento, della nuova e sempre più potente classe dei cavalieri, la pressione dei soci italici desiderosi dei privilegi connessi con la cittadinanza romana, il problema del rimodernamento e riadeguamento dell’esercito, sono già tutti presenti, più o meno esplicitamente, nelle lotte che si scatenarono attorno alle proposte riformatrici di Tiberio e poi di Gaio Gracco; i motivi che animarono l’azione dei due tribuni non si estinsero con la loro sconfitta politica e personale, ma in diverso modo durarono lungo tutto il sec. 1° a.C., finché trovarono in Cesare chi, raccogliendo in sistema le riforme già attuate e quelle nuove, grandi e numerosissime, da lui stesso concepite, li risolse in modo definitivo. Cesare trasse dalla secolare lotta sociale e politica decisive conseguenze, dalle quali la repubblica romana uscì interamente trasformata, dissolta in una monarchia. Questa, tuttavia, nella definitiva costituzione concepita e attuata da Augusto, assunse caratteri affatto particolari: le forme giuridiche repubblicane non furono distrutte, anzi in certo modo restaurate, sì che il trapasso dalla repubblica all’impero non appare come una vera e propria rottura giuridica, bensì come un mutamento profondo dello spirito della costituzione, frutto della conclusione delle guerre civili e della definitiva pacificazione delle classi sotto l’egemonia personale del principe. Ciò spiega perché, mentre alla coscienza dei contemporanei difensori della repubblica senatoriale, e dei loro discendenti ideali, l’avvento di Cesare e poi del principato di Augusto apparve come una usurpazione violenta e come la fine della libertà repubblicana, in effetti si è potuto parlare di una «diarchia» tra imperatore e Senato, ed è potuto accadere che la nozione giuridica fondamentale della sovranità abbia conservato sempre nell’impero il suo originario carattere popolare (fonte di legittimità del potere imperiale rimase la delega dei poteri da parte del populus, unico sovrano ideale). Tale carattere insieme violento e tradizionalista della rivoluzione romana, quale appare dal punto di vista della sua conclusione, è il frutto della complessità e contraddittorietà della storia della repubblica nel sec. 1° a.C. Durante le aspre lotte per il potere, l’ideale della difesa della tradizione e del buon ordine repubblicano-senatoriale non fu mai dimenticato, e anzi in suo nome si svolsero le maggiori iniziative rivoluzionarie, la dittatura di Silla come quella di Cesare, il quale nella lotta contro Pompeo e il Senato cercò sempre di gettare sugli avversari la colpa d’aver infranto la legittimità repubblicana. Dopo il fallimento di alcuni tentativi della parte più illuminata dell’aristocrazia romana per affrontare il problema agrario, sempre più grave, vinti dalla resistenza della maggioranza della classe patrizia, Tiberio Gracco, tribuno nel 133, iniziò una tenace opera di iniziativa riformatrice, accentrata intorno a una legge agraria che prevedeva la distribuzione di terre sulla base della revisione del regime dell’ager publicus. Per far passare la legge, Tiberio dovette ricorrere all’espediente rivoluzionario di far deporre un tribuno che aveva opposto il veto; il tentativo di essere eletto nuovamente tribuno per il 132 provocò dei disordini nei quali fu ucciso. Tuttavia, la commissione di tre senatori incaricata di provvedere alla distribuzione delle terre pubbliche sulla base della legge di Tiberio entrò in funzione e lavorò negli anni successivi, attraverso difficoltà e limitazioni sempre crescenti, fino al 111, quando fu soppressa. Il lavoro della commissione rimise una grande quantità di cittadini proletari in condizione di essere censiti nelle classi; la piccola proprietà contadina, elemento indispensabile della società romana, si sollevò in parte dal suo stato di decadenza. Nello stesso anno 133, Scipione Emiliano, il rappresentante più insigne dell’aristocrazia romana, attorno al quale si raccoglieva la parte migliore di essa, mise fine all’assedio di Numanzia, durante il quale si era dimostrato lo stato di grave deficienza in cui versava l’esercito, e ridusse alla pace la Penisola Iberica. Tornato a Roma, Scipione condusse una politica moderata, ma non riuscì a impedire che il problema agrario, non risolto dal lavoro lento della commissione senatoriale, tornasse violentemente in primo piano col tribunato di Gaio Gracco (123), fratello minore di Tiberio. Questi, nella ricerca di quell’appoggio economico e politico che era mancato al fratello, cercò alleanze con i cavalieri e con i soci italici, legando la sorte della causa popolare alla contesa tra cavalieri e patrizi e al problema della estensione della cittadinanza romana. Rieletto tribuno nel 122, Gaio Gracco condusse avanti la sua iniziativa che sempre più si faceva rivoluzionaria; l’anno seguen;te, nel violento contrasto con il Senato, fu ucciso. I suoi progetti di estensione della cittadinanza ;romana a tutti gli italici e di deduzione di colonie oltremare fallirono; ma i temi sociali e politici da lui posti non scomparvero con lui. Mentre la lotta politica continuava, ed era in corso un processo di reazione senatoriale, la guerra di Giugurta (111-105 ca.) e il pericolo dell’invasione delle tribù germaniche dei cimbri e dei teutoni costrinsero R. a volgere nuovamente la sua attenzione all’esterno. Ambedue queste guerre furono vinte, ma come generale vincitore emerse Gaio Mario, uno dei due protagonisti della prima guerra civile romana. Per sopperire alle urgenti necessità del momento, Mario ricorse alla leva tumultuosa e all’arruolamento dei proletari, trasformando questo sistema eccezionale in istituto stabile. La riforma mariana dell’esercito ebbe grande influenza sul corso della storia di R.: da quel momento in poi l’esercito, anziché di piccoli contadini proprietari, fu composto soprattutto di nullatenenti arruolati volontariamente, cui l’assegnazione di una terra rappresentava il premio alla fine della campagna. Si venne così creando la figura del generale che lega a sé stesso l’esercito, come colui che si fa garante della futura sorte economica dei soldati. Rafforzato nel potere dalle vittorie e da una serie di consolati, Mario appoggiò la parte democratica: i successivi episodi della proposta di riforma agraria del tribuno Saturnino (100) e della estensione della cittadinanza agli italici di Livio Druso (91) mostrano la sempre più evidente indissolubilità dei problemi agrario e italico. Alla morte violenta di Druso, gli italici si ribellarono a R. e le mossero guerra organizzandosi in una confederazione. L’insurrezione fu domata (90-89) con durissime campagne condotte da Mario e da Silla, generale e uomo politico aristocratico che già si era segnalato nella guerra di Giugurta; ma alla fine agli italici dovette essere concessa la cittadinanza. Nell’89, dunque, tutta la Penisola Italiana era unificata sotto una sola cittadinanza; agli italici, però, non veniva concessa piena equiparazione nei diritti politici. Rimase quindi un elemento di malcontento, sul quale giocò la demagogia dei seguaci di Mario. La reazione senatoriale, guidata da Silla, divenne sempre più forte; in seguito all’esilio di Mario (88), mentre Silla si trovava in Oriente a combattere la prima guerra mitridatica (➔ Mitridate VI Eupatore), si ebbe col consolato di Cinna e il ritorno di Mario una violenta reazione popolare, che portò a gravissime stragi di avversari. Reduce dall’Oriente (83), Silla, in una dura guerra contro i seguaci di Mario (il quale nel frattempo era morto), distrusse la forza politica e militare della parte popolare e, come dittatore (82-79), intraprese una spietata persecuzione degli avversari del Senato e una serie di riforme che rimettevano il potere interamente nelle mani del patriziato, colpendo i cavalieri e togliendo ai popolari il diritto d’iniziativa tribunizia. Silla depose volontariamente il potere, che tornò tutto nelle mani del Senato; un anno dopo (78), morì. L’opposizione popolare risorse: il Senato dovette subito affrontare le conseguenze della guerra civile, in Italia col tentativo di insurrezione democratica di Lepido, in Spagna con la lunga guerra (80-72) contro il mariano Sertorio, che aveva creato un vero e proprio anti-Stato romano. Questa guerra, che fu condotta e vinta da Pompeo, significò l’affermazione personale di questo generale, emerso già durante la guerra civile dell’83-82, politico e comandante di parte senatoria ma dotato di indipendenza e di ambizione, oltre che di grandi doti di capo militare. Rispettoso dell’ordine repubblicano, ma deciso a conquistare un’egemonia di fatto, Pompeo, reduce della Spagna, alleatosi con Crasso, l’uomo più ricco di R. e vincitore della grande rivolta di schiavi che aveva sconvolto la penisola (➔ Spartaco), ottenne con lui il consolato (70) e compì una serie di riforme in senso antisillano, senza ledere il principio dell’autorità senatoria, ma ripristinando il potere dei cavalieri e le antiche prerogative tribunizie, tanto da apparire il naturale mediatore tra l’oligarchia senatoria e le nuove forze della finanza e delle masse popolari. Contro la volontà del Senato, che lo temeva, mercé una rogazione tribunizia, Pompeo ottenne (67) il comando supremo, con poteri militari straordinari, della guerra contro i pirati. Questi, nella generale carenza di un’efficace polizia dei mari, e con la connivenza dei grandi mercanti di schiavi dei quali erano i principali fornitori, avevano in quest’epoca raggiunto una potenza inaudita, costituendo quasi un impero marittimo con le basi in Cilicia e a Creta (con essi aveva trattato, contro R., Sertorio). Condotta vittoriosamente a termine la guerra dei pirati, Pompeo ottenne (lex Manilia, 66) il comando della seconda guerra contro Mitridate, iniziata nel 74 e da Lucullo già quasi portata a termine. Conclusa questa guerra (64), Pompeo dette una nuova sistemazione all’Asia, con l’aggiunta della nuova provincia di Siria. Tornato in Italia al colmo della potenza militare, Pompeo si sottomise all’autorità del Senato e sciolse il suo esercito: le sue mire personali non giungevano all’eversione del potere senatorio. Ma, privatosi della forza militare, egli dovette subire l’umiliazione di non vedere accolte dal Senato le sue richieste di distribuzione di terre ai soldati e di ratifica dell’ordinamento imposto all’Asia. Se questo atteggiamento remissivo nocque per il momento a Pompeo, d’altra parte creò la base del credito che egli desiderava godere presso il Senato, e quando questo in seguito si sentì in pericolo, egli poté apparire come il naturale protettore e salvatore dell’ordine repubblicano. Intanto, nella politica romana, andava emergendo Cesare, di famiglia tra le più nobili, ma più o meno apertamente capo delle forze popolari. La prima grande iniziativa politica di Cesare fu una proposta di legge agraria che, contemplando enormi poteri finanziari e politici per la commissione incaricata di attuarla, e prevedendo l’alienazione di tutti i demani extra-peninsulari, parve rivoluzionaria al Senato: nel 63, anno del suo consolato, Cicerone fece cadere questa proposta e poco dopo, sventando la congiura rivoluzionaria e anarcoide di Catilina, sembrò aver salvato il regime senatoriale. Tuttavia Pompeo, alla ricerca di appoggi su cui fondare la sua egemonia, e Cesare, le cui mire personali si andavano precisando, unitisi con Crasso in un’alleanza personale, il «primo triumvirato» (60), senza base costituzionale, ma di grandissima forza politica, ottennero l’approvazione di una serie di provvedimenti di distribuzione di terra ai veterani di Pompeo (con la costituzione di una commissione di cui fu capo lo stesso Pompeo) e la ratifica dell’ordinamento dell’Asia, conseguendo così una sostanziale vittoria sul Senato. Come stabilito nei loro patti, Cesare ottenne il consolato per l’anno 59 e, con provvedimento del tutto nuovo, il comando militare straordinario per la durata di cinque anni nell’Italia settentrionale e nella Gallia transalpina. Il consolato di Cesare fu caratterizzato dall’attuazione, su vastissima scala, della distribuzione delle terre in Italia, con la quale il problema agrario era avviato a sostanziale risoluzione, perché ne veniva eliminato, mercé la ripartizione dell’ultima e migliore parte del demanio, uno dei principali termini; e da un dettagliato ordinamento dell’amministrazione delle province, il quale, pur non ostacolando la classe dei cavalieri (rappresentata da Crasso) che dalle province traeva grandi proventi, metteva ordine in questo settore che costituiva uno dei più delicati problemi dell’impero romano. Nel periodo che va dalla sistemazione della provincia di Asia dopo l’annessione del regno di Pergamo al consolato di Cesare, R. aveva esteso il suo dominio in Asia, mercé le due guerre mitridatiche, e si era consolidata verso il Settentrione, con la distruzione delle tribù germaniche dei cimbri e dei teutoni, a opera di Mario. Qui però nuovi movimenti dei germani stavano turbando la Gallia e minacciavano indirettamente la provincia della Transalpina e l’Italia settentrionale. Nel farsi assegnare il comando militare di queste regioni, Cesare individuava la direzione in cui le possibilità espansive di R. avevano ora modo di manifestarsi; e col provvedimento che garantiva la durata quinquennale del suo comando stabiliva un precedente di portata rivoluzionaria, assicurandosi una base duratura di potere militare, anche maggiore di quella di cui aveva goduto Pompeo. Negli anni dal 58 al 51, con una serie di campagne che lo portarono ad attraversare il Reno e la Manica Cesare conquistò la Gallia e la ridusse a provincia romana. Le conseguenze della conquista di Cesare furono decisive per la storia di R. e del mondo occidentale; con esse, attraverso l’inclusione della Gallia nel mondo romano, si pose la premessa per lo spostamento verso il Nord del centro dell’impero occidentale che, fatto realtà in tarda età imperiale, si tradusse poi nell’Europa medievale e moderna. Il prestigio politico e militare di Cesare in seguito alle vittorie galliche divenne immediatamente grandissimo e oscurò quello stesso di Pompeo. Negli anni dell’assenza di Cesare, la situazione politica a R. si era evoluta: Crasso e Pompeo si erano allontanati l’uno dall’altro, ma Cesare, riunendoli a convegno a Lucca (56), ricreò la solidarietà del triumvirato, sulla base di una vera e propria spartizione dell’egemonia nell’impero: a Crasso era affidato l’Oriente, con una grande spedizione contro i parti, a Pompeo l’Italia con la Spagna e l’Africa, a Cesare veniva prorogato il comando militare. Pompeo e Cesare ottenevano di nuovo il consolato per l’anno 55. Il fallimento della spedizione di Crasso e la morte di questo (battaglia di Carre, 53) tolsero al triumvirato un importante elemento di equilibrio, e Cesare e Pompeo si trovarono l’uno di fronte all’altro. R. era travagliata da torbidi quali non si erano mai visti prima: Cicerone e Catone erano stati allontanati dall’Italia, dove Clodio conduceva con bande armate una campagna di violenze anti-senatoriali. Dopo l’uccisione di questo a opera dell’aristocratico Milone, Pompeo fu finalmente invitato dal Senato a ristabilire l’ordine ed eletto console unico per l’anno in corso. Questa data segna il riavvicinamento decisivo tra Pompeo e il Senato e l’inizio della definitiva rottura con Cesare. Nei due anni successivi, attraverso una lunga serie di intrighi e tentativi di compromesso, il conflitto esplose: il Senato ordinò a Cesare di lasciare le sue truppe, ma questi pose la condizione che Pompeo lo imitasse. Il Senato non accettò; dichiarato nemico della patria, Cesare marciò verso R. con una sola legione (49) e in breve tempo, con una rapida e audacissima campagna, costrinse Pompeo e gran parte del Senato ad abbandonare l’Italia per proseguire la guerra nella Penisola Balcanica, poggiando sull’Oriente e mobilitando le forze fedeli in Spagna e in Africa. Nel breve periodo di tempo trascorso a R., Cesare dette inizio alla sua opera di riformatore dell’ordinamento repubblicano; ma, soprattutto, preparò la guerra. Dopo una spedizione in Spagna, passò in Illiria, e nell’agosto del 48 ebbe luogo a Farsalo, in Tessaglia, lo scontro con Pompeo. Questi, vinto da Cesare, si rifugiò in Egitto, dove fu ucciso dal re Tolomeo. Liquidate in una serie di campagne in Asia (47), in Africa (46), dove morì Catone, e in Spagna (45) le forze dei pompeiani, Cesare tornò a R., dove si dette con tutte le sue energie a preparare il nuovo assetto dello Stato romano, portando alle loro logiche conseguenze i risultati di novant’anni di lotte politiche, le più aspre che R. avesse mai conosciuto, e di guerre civili. Il potere personale assunto da Cesare ebbe indubbiamente i caratteri sostanziali di una monarchia: egli si pose alla testa dello Stato come dittatore a vita e imperator. Mentre compiva una serie di concessioni ai poteri tradizionali del Senato e dei comizi, riserbava per sé una fondamentale serie di privilegi nella nomina delle cariche, nella proposta delle leggi e nella facoltà di riformare l’amministrazione nei più vari campi, il che gli conferiva in realtà un potere assoluto. Di questi poteri straordinari si avvalse soprattutto per riordinare l’amministrazione delle province, sulle quali stabilì un severo controllo, eliminando abusi e unificando i sistemi di governo, e per stabilire numerose colonie militari, sia nelle province, specie in Gallia, sia in Italia, procedendo a unificarne gli ordinamenti e a sistemarne le amministrazioni. A R., il Senato si ridusse a poco più che a un consiglio, perdendo di fatto, se non di diritto, il suo potere di governo; in esso Cesare introdusse un gran numero di nuovi senatori di censo equestre e molti di origine provinciale, specie gallici e spagnoli, al fine di unificare al massimo le classi e le regioni dell’impero, diminuendo i privilegi dell’Italia e di Roma. La concezione dell’impero di Cesare andava così contro gli interessi e le tradizioni egemoniche romane e italiche; la sua concezione della monarchia, benché con certi caratteri formali si rifacesse all’antica monarchia romana, era sostanzialmente di tipo ellenistico, universalistica e cosmopolitica. Se egli intendesse realmente assumere il titolo di re, inviso ai romani, è dubbio; certamente, però, un simile disegno gli fu attribuito dai nemici politici, e l’accusa di tirannide coalizzò contro di lui gli elementi più rigidamente repubblicani. Mentre si accingeva a partire per una grande spedizione in Oriente, Cesare cadde vittima di una congiura e fu ucciso il 15 marzo del 44. La tradizione antica considera Cesare come il primo imperatore; tuttavia, la sua politica di livellamento di R. con le province, la sua concezione assolutistica del potere e l’estrema spregiudicatezza nel trattare l’ordinamento formale-giuridico della repubblica lo avvicinano più ai tardi imperatori che a quelli che, a cominciare da Augusto, ressero l’impero di R. nei secc. 1° e 2° d.C. Immerso per tutta la vita nella lotta politica e nella guerra civile, Cesare fu naturalmente portato a trascurare quanto di vitale e di reale esisteva nelle istituzioni di quell’ordinamento, e specialmente nel Senato, che gli si erano sempre opposte, e delle quali conosceva tutte le debolezze e l’incapacità di governo di fronte alla responsabilità dell’impero mondiale. Egli pensò di poter riassumere in sé stesso tutti gli elementi vitali di R. e di potere accelerare i tempi di una rivoluzione che in realtà non era ancora del tutto matura. La sua stessa opera di rivoluzionario ridette vigore agli avversari; mentre aveva potuto trasformare per sempre l’ordinamento repubblicano, non poteva egli stesso consumare tutta la carica di contraddizioni e di contrasti che la rivoluzione conteneva. Dopo la morte di Cesare, queste contraddizioni devastarono ancora per quindici anni l’Italia e l’impero; il Senato compiva l’ultimo sforzo per riconquistare l’egemonia, ma, privo ormai di forza autonoma, seguì la via, che il contrasto tra Pompeo e Cesare aveva tracciato, di farsi proteggere da un capo militare, mettendosi in realtà nelle sue mani. La pacificazione definitiva fu possibile solo quando Augusto, rimasto unico vincitore della guerra civile, investito dei pieni poteri dal Senato, attuò con esso quei compromessi, soprattutto costituzionali, che ne resero possibile la sopravvivenza in condizione subordinata.

L’impero

Alla morte di Cesare seguirono gravissimi torbidi in R., che sboccarono in una guerra civile in cui nuovamente, come in quella tra Cesare e Pompeo, tutto l’impero fu coinvolto. Più propriamente, si trattò di due guerre civili, l’una naturale conseguenza dell’assassinio del dittatore, nella quale ancora una volta il Senato si divise tra i cesariani e i repubblicani, l’altra, maturata dal profondo contrasto tra Ottaviano e Antonio, che era poi contrasto tra due modi di intendere l’eredità di Cesare, nella quale il Senato si schierò in maggioranza accanto a Ottaviano, insediato a R., contro Antonio, stabilito in Oriente. L’eredità politica del dittatore fu immediatamente raccolta dal suo luogotenente Antonio mentre R. era in fermento, divisa tra la parte senatoriale che vedeva nei tirannicidi Bruto e Cassio i liberatori della repubblica, ma non osava interamente scoprirsi temendo il popolo, e i cesariani che non intendevano con la morte del loro capo considerare perduta la causa della loro rivoluzione. Ma la posizione di successore di Cesare fu ben presto contestata ad Antonio da Ottaviano, il futuro Augusto, il figlio adottivo ed erede universale di Cesare, giovanissimo ma già capace della più spregiudicata politica. Tra i due si realizzò un compromesso: una serie di iniziative militari in Italia (44-43), condotte da Antonio, distrusse la forza di Bruto e Cassio in Italia, costringendoli in Oriente, dove già si erano messi personalmente in salvo poco dopo le idi di marzo. Cicerone assunse su di sé il peso di una tenace battaglia politica contro Antonio; ma la costituzione del 2° triumvirato tra Antonio, Ottaviano e Lepido (43), che a differenza del primo fu ratificato dal Senato e assunse vera e propria figura giuridica di magistratura (triumviratus rei publicae constituendae), investendo i tre del compito supremo di riordinare lo Stato, segnò la fine di ogni equivoco: cesariani e repubblicani furono decisamente gli uni di fronte agli altri, e mentre i triumviri scatenavano una dura persecuzione contro i repubblicani – in essa perdette la vita Cicerone – ricorrendo come Silla (e diversamente da Cesare) alle proscrizioni, i repubblicani preparavano in Oriente la guerra. Cassio in Siria e nell’Asia Minore meridionale, Bruto in Macedonia, Tracia e nella provincia di Asia, presero in mano tutte le truppe che vi si trovavano, spremendo le popolazioni per ottenere il denaro necessario al mantenimento delle 13 legioni che riuscirono a costituire e la numerosa flotta, che li appoggiava. A Filippi (autunno del 42) l’esercito di Cassio e Bruto si scontrò con quello, di pari forza, di Ottaviano e Antonio: la vittoria dei triumviri fu completa; i tirannicidi vi caddero, i triumviri rimasero arbitri dell’impero. Mentre Antonio si accingeva al compito di procurare denaro e forze in Oriente, Ottaviano in Italia dovette domare una grave insurrezione di popolazioni italiche angariate dai mercenari dell’esercito triumvirale (guerra di Perugia, 41-40); a capo di questo si era posto Lucio Antonio, fratello del triumviro, che intendeva così combattere, in favore del fratello, il già evidente strapotere di Ottaviano in Italia. Questo primo grave screzio tra i due triumviri, nel quale si inseriva il pericolo incombente della grande flotta repubblicana, comandata dal figlio di Pompeo, Sesto Pompeo, si appianò temporaneamente con l’incontro di Brindisi (estate del 40), dove Antonio e Ottaviano si accordarono per mettere fine alla guerra navale, sulla base di una spartizione dell’impero: a Ottaviano sarebbe toccato il compito di riordinare l’Occidente, ad Antonio l’Oriente, a Lepido l’Africa. Dopo tre anni di dura guerra, la flotta di Sesto Pompeo fu distrutta (battaglia di Nauloco, 36); e contemporaneamente Lepido, fallito un suo tentativo di strappare il premio e il merito della vittoria a Ottaviano, fu da questo esautorato e privato dell’Africa. Antonio, in Oriente, stretto un intimo rapporto con la regina d’Egitto Cleopatra, attendeva con scarsa energia al riordinamento di questa parte dell’impero, senza opporre una vera resistenza alla ripresa imperiosa e violenta della potenza del regno dei parti, che già dal 40 metteva in pericolo grave tutta l’Asia romana. Solo nel 36 egli prese l’offensiva, con un grande disegno strategico ricalcato sulle orme della marcia di Alessandro Magno; ma ottenne soltanto un successo parziale, riuscendo a conquistare l’Armenia dopo aver dovuto rinunciare a stabilire il suo potere fino al Mar Caspio. Antonio tuttavia poté celebrare il suo trionfo contro i parti: e scelse come sede della cerimonia non R., bensì Alessandria. Questo fatto, la cui eco sfavorevole in R. fu abilmente sfruttata dall’attivissima propaganda di Ottaviano, già rivelava quale direzione avesse preso la politica di Antonio, dominato dal fascino di Cleopatra e dal ricordo della politica orientalizzante di Cesare, che però, a differenza del suo assai meno geniale luogotenente, l’aveva concepita movendo dall’Occidente, in funzione cioè sempre dell’unità dell’impero. Ma Antonio andò oltre: Cleopatra e Cesarione, un figlio che la regina aveva avuto da Cesare, furono da lui proclamati sovrani d’Egitto, col titolo tipicamente orientale di re dei re, e a questo regno furono assegnati Cirene, la Siria e parti dell’Asia Minore. Una grande parte dell’impero andava così perduta per R.: Ottaviano doveva e poteva ora presentarsi come il vendicatore delle conquiste repubblicane e il garante dell’unità tradizionale dell’impero, centrata in Italia e a Roma. La politica interna di Ottaviano fu poi sempre dominata dal concetto, maturato nel contrasto con Antonio, del tradizionale predominio italico e romano tra tutti i popoli dell’impero, in antagonismo con le tendenze orientalizzanti e cosmopolitiche. Il potere dei triumviri, già una volta rinnovato, veniva a scadere nel 32: contro un tentativo di Antonio di esautorarlo, Ottaviano preparò la guerra, a nome della repubblica, ufficialmente dichiarata solo contro Cleopatra, evitando così formalmente l’odioso nome di guerra civile. La battaglia di Azio (2 sett. del 31) oppose due grandi eserciti e due grandi flotte. La vittoria di Ottaviano fu completa; passato in Egitto, nell’agosto del 30 otteneva un nuovo successo in uno scontro di cavalleria alle porte di Alessandria; Antonio e Cleopatra si suicidarono. L’Egitto fu ridotto a provincia, con uno status particolare; nel 29 Ottaviano tornò a R. e, celebrato il trionfo, chiuse le porte del tempio di Giano, a significare che l’era delle guerre era finita. Subito intraprese la sua opera di assestamento dell’impero e dello Stato romano, con la quale si considera chiusa la storia repubblicana e iniziata l’età imperiale: d’ora in poi lo Stato romano avrà infatti come centro la figura di un monarca e non più l’assemblea del Senato e i comizi popolari.

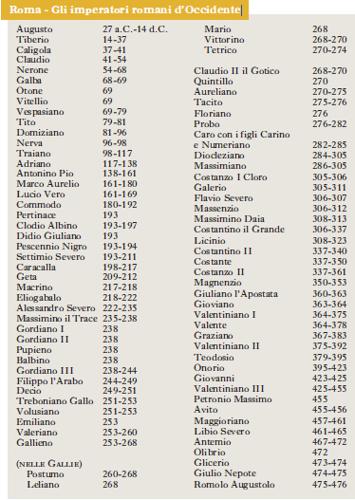

Augusto

Il compito cui Ottaviano, poi Augusto, attese anzitutto nei primi anni del suo lungo principato (29 a.C-14 d.C.) fu quello di stabilire legalmente le basi del suo potere, senza alterare i lineamenti fondamentali della Costituzione repubblicana, tanto da apparire conservatore e restauratore nel momento stesso in cui, in realtà, rinnovava la struttura dello Stato. Principi fondamentali della sua abile condotta furono quelli di non creare alcuna vera nuova magistratura, ma di potenziare il carattere di quelle tradizionali per quanto si riferiva alla sua persona. L’imperio proconsolare perpetuo gli attribuì il comando di tutti gli eserciti dell’impero (al consolato egli rinunciò presto); la potestà tribunicia, conferitagli a vita, rese sacrosanta la sua persona e gli attribuì poteri straordinari nel Senato e nell’assemblea popolare; il pontificato massimo e l’augurato lo investirono del diritto di regolare e sorvegliare la religione di R., compito di grande importanza, perché il consolidamento della religione tradizionale era momento fondamentale della sua opera di restauratore del buon ordine dello Stato. Tutte queste cariche, cui egli giunse ottenendole di volta in volta dal Senato con apparenza di libera iniziativa, non si cumularono a costituire una nuova figura di magistrato, ma coesistettero in lui così da farne in tutte le principali funzioni di governo l’uomo investito di massima autorità. I titoli di imperatore e Augusto, assunti come nomi, simboleggiarono il carattere militare e sacrosanto del nuovo Cesare. Questa configurazione del principato augusteo si mantenne formalmente identica nei suoi successori, per almeno due secoli, fino a che, dopo la lunga crisi del sec. 3°, con Diocleziano, si prese atto della lenta evoluzione che aveva reso sempre più vuote le forme repubblicane, e alla figura del principe si sostituì apertamente quella del monarca assoluto, il dominus. Altro principio fondamentale del governo di Augusto fu che l’organizzazione dell’impero doveva essere fondata sulle idee romano-nazionali: al cosmopolitismo mai precisato di Cesare, e al chiaro indirizzo orientalizzante di Antonio, Augusto contrappose la persistenza del principio che aveva dominato la storia repubblicana, secondo il quale nell’ambito dell’impero il primato politico, civile, militare ed economico doveva essere riservato alla stirpe latina, a R. e all’Italia. Il privilegio della cittadinanza romana, esteso ma sempre relativamente ristretto, rimase il fondamento dello Stato; i provinciali mantennero il loro ruolo di sudditi, viventi sotto la pace e il buon governo romano. Le ricchezze dell’impero affluivano a R., e l’Italia era libera dai gravami tributari principali. Tuttavia, proprio in funzione di questo predominio romano nell’impero, Augusto sentì che la prima necessità era di instaurare il buon governo e una retta amministrazione provinciale. Perciò, con una serie di riforme egli sottrasse all’avidità delle promagistrature il controllo amministrativo delle province, affiancando ai promagistrati delle province senatorie un procuratore addetto all’esazione delle imposte e ai demani, e istituendo il principio delle cariche remunerate creò un sistema di funzionari, semplice ed efficiente burocrazia responsabile verso il principe. Accanto all’antica cassa dello Stato, l’erario, egli istituì la cassa imperiale, il fisco, e abolì il sistema degli appalti, disciplinando per questa via l’esazione delle imposte. Aprì inoltre la carriera amministrativa ai liberti, che d’ora in poi acquisteranno maggior peso nella vita economica dell’impero. Alle classi senatoriale ed equestre dette modo di partecipare stabilmente al governo imperiale, mercé l’istituzione dei legati e dei prefetti, preposti i primi all’amministrazione delle province imperiali, i secondi alle forze di polizia, all’approvvigionamento di R., alla guardia pretoriana. Di fronte a questo sistema di funzionari con competenze fisse e ordinati per gradi, le vecchie promagistrature repubblicane passarono in seconda linea. Con tali riforme, delle quali curò i minimi particolari, e con il dare tutta la sua opera alla sorveglianza e alla direzione degli affari, Augusto assicurò un ordinamento stabile ed efficiente, offrendo ai provinciali e a tutto l’impero l’autorità e la garanzia di un governo giusto e pacifico. Il problema dei confini e della politica estera imperiale attendeva anch’esso una impostazione durevole e comprensiva. Augusto ne ebbe cura particolare e sistemò in forma a lungo valida i confini dell’impero, che le conquiste dell’ultimo secolo, da Pompeo a Cesare e ad Antonio, avevano notevolmente ampliato. Egli si propose di risollevare la vita delle province, e per garantire la pace a ciò necessaria si dovevano anzitutto rettificare i confini ovunque le esigenze di difesa lo rendessero necessario: in questo senso, di difesa e stabilità, furono sentite e perciò vanno interpretate le nuove conquiste da Augusto concepite e attuate. L’occupazione e pacificazione della Spagna fu completata; la regione alpina interamente conquistata, la Pannonia e la Mesia incorporate, raggiungendo così il Danubio; Galazia e Giudea furono fatte rientrare nel regime provinciale; lo Stato vassallo di Mauretania ricostituito, e riordinati quello del Bosforo Cimmerio e l’Armenia; con il regno partico fu raggiunto un accordo. Il piano di avanzare il confine germanico fino all’Elba fallì; tuttavia, le linee del Reno e del Danubio furono congiunte, ad assicurare un confine continuo ed efficiente, fortemente munito. Nell’ordinamento ricevuto da Augusto, l’impero risultò diviso nelle seguenti province: tre in Spagna: Lusitania, Tarraconense, Betica; quattro nella Gallia: Aquitania, Lugdunense, Belgica, Narbonense; poi Sicilia, Macedonia, Acaia, Cipro e Cirene, Sardegna, Rezia, Norico, Pannonia, Dalmazia, Mesia, Asia, Bitinia, Galazia, Pamfilia, Siria, Africa e Numidia. Molte regioni conservarono lo stato di regni o territori vassalli o comunque riconoscenti il predominio di R., come Tracia, Licia e Rodi, Cappadocia, Ponto, Paflagonia, Piccola Armenia, Commagene, Palmira, Emesa, Mauretania. La Giudea, conservando la sua autonomia, ricevette un procuratore, forse dipendente dal legato di Siria, e tale era il suo stato quando a Nazareth nacque Gesù. Uno status a parte ebbe l’Egitto, dipendente personalmente dall’imperatore, che qui succedeva ai faraoni e ai re della dinastia macedone: dall’Egitto proveniva gran parte delle entrate del fisco e del patrimonio personale di Augusto e dei suoi successori. Grandi cure rivolse Augusto all’Italia, e in particolare a R., della quale curò la divisione in regioni e la riorganizzazione di tutti i servizi amministrativi e annonari. Aspetto peculiare e innovatore dell’ordinamento augusteo fu la distinzione fondamentale tra province governate dal Senato con il tradizionale sistema della promagistratura (controllate però in più modi, nelle cose militari e fiscali, dal principe) e province governate dall’imperatore col sistema dei legati: e queste erano tutte quelle nelle quali le necessità di difesa rendevano indispensabile la permanenza di un esercito, che, in virtù del proconsolato perpetuo, dipendeva personalmente da Augusto. Le province imperiali costituivano la maggior parte dell’impero e si accrebbero con le conquiste e le annessioni compiute dai suoi successori, che mantennero fermo il principio di considerare imperiali tutte le nuove acquisizioni romane. In tal modo, i confini vitali dell’impero, protetti da un cordone rado ma continuo di legioni (25 ai tempi di Augusto), un vero e proprio esercito stanziale permanente, erano sotto la responsabilità diretta dell’imperatore, che sull’esercito fondava il suo effettivo potere. Riforme amministrative e militari, ordinamento del dominio di R., politica religiosa e culturale tesa a rinsaldare la tradizione romana (da Augusto prende nome la più splendida età della letteratura latina, quella di Orazio, di Virgilio, di Livio) rappresentano la creazione di Augusto: da essa, in continuità di problemi, dipendono i secoli seguenti della storia di R., che, pur nelle contraddizioni e nel variare dei tempi, può essere considerata almeno fino alla morte di Marco Aurelio (180) come una unità.

Da Augusto a Settimio Severo

Già l’immediato successore di Augusto, Tiberio (14-37), nonostante il suo rispetto per le prerogative del Senato, dovette scontare la circostanza che l’equilibrio tra Senato e principato, tra ordinamento tradizionale e innovazione rivoluzionaria, realizzato nel lungo principato di Augusto, era in realtà strettamente legato alla personalità di questo e al fatto che nel dominio dell’uomo Augusto si era conclusa la pace civile di Roma. Grande imperatore, ottimo politico e amministratore, Tiberio passò nella tradizione storica e culturale romana, quasi tutta elaborata nell’ambiente dell’aristocrazia senatoria, come un tiranno, almeno negli ultimi anni di vita; e in effetti dovette ricorrere, per dominare le forze ostili del Senato, geloso non solo delle sue prerogative, ma tendente a riconquistare la perduta egemonia, a mezzi di repressione anche violenti. Fedele alle direttive di Augusto, come in genere tutti gli imperatori fino a Traiano, Tiberio si attenne al principio che la fase delle vere e proprie conquiste era finita e che le guerre esterne valevano solo per correggere e rafforzare le linee difensive dell’impero. E in realtà l’organizzazione finanziaria e quella militare dell’impero di R., in stretto nesso tra di loro, erano tali da limitare al massimo la possibilità della costituzione di grandi eserciti offensivi. Il numero delle legioni dell’esercito permanente romano si accrebbe lentamente durante la storia imperiale, ma il carattere fondamentalmente confinario e stanziale del loro impiego si conservò sempre fino a tarda epoca, quando le invasioni barbariche resero necessaria la costituzione di un esercito mobile accanto a quello stabile dei confini. Fino a Traiano, le campagne condotte dagli imperatori o dai loro generali rimasero sempre limitate, tranne quella che portò Claudio alla conquista della Britannia (iniziata nel 43 d.C.). Nonostante il fatto che gran parte della spesa pubblica andasse all’esercito e che la carriera militare rimanesse quella che qualificava al massimo gli individui, l’impero romano dei primi secoli fu essenzialmente pacifico; poche centinaia di migliaia di soldati romani e alleati erano sparsi alla periferia del grandissimo territorio imperiale. Questo è uno dei significati più evidenti della «pace romana»; i cittadini d’Italia e delle province vivevano quasi senza avvertire l’elemento militare su cui si fondava la loro sicurezza. La lotta civile, del tutto scomparsa con la fine delle guerre del sec. 1° a.C., si ridusse in gran parte a cospirazioni nell’ambito dell’aristocrazia senatoriale romana. Gli eserciti provinciali parteciparono ai momenti di crisi, quando la successione degli imperatori, mai regolata giuridicamente, si svolse attraverso lotte anche assai cruente (come quelle che videro affermarsi Vespasiano); soprattutto in quanto i loro generali, con le vittorie riportate sui nemici esterni, assumevano il prestigio che poteva farli aspirare alla corona imperiale; ma in genere il fenomeno tipico dell’ultimo secolo della repubblica, cioè il dominio assoluto dell’elemento militare nella determinazione del potere civile, non si verificò più. Le province, l’Italia e R., amministrate da una burocrazia e da una classe dirigente civile, poterono riprendersi dalla decadenza economica e dal grave stato di collasso cui le guerre intestine dell’ultima repubblica le avevano condotte. Il problema centrale della vita politica dell’impero era il rapporto tra l’aristocrazia e l’imperatore: l’elezione dell’imperatore rimase sempre formalmente al Senato, perché anche quando fu designato dall’esercito o dalla guardia personale (i pretoriani), la ratifica del Senato, con il rinnovo nella persona del nuovo capo di tutte le cariche e le potestà che ne determinavano il potere, rimase l’elemento formalmente decisivo. Dopo Tiberio e il breve regno del successore Caligola (37-41), Claudio (41-54), eletto dai pretoriani, riprese la politica di espansione, conquistando la Britannia, e di rafforzamento dei poteri amministrativi della corte imperiale, affidandoli nelle mani di potenti liberti, fatto che eccitò ulteriormente la gelosia tanto dell’aristocrazia senatoria, quanto della classe equestre. Il regno di Claudio è perciò assai malfamato nella tradizione letteraria romana, ma fu in realtà uno dei pochi nei quali si sia rivelata una intenzione cosciente, se non sempre una adeguata capacità, di governare l’impero in base a principi non arbitrari e non dispotici. Claudio curò il retto funzionamento della giustizia e concepì l’impero come una grande unità da curare e sorvegliare in tutte le sue parti; egli era imbevuto di cultura storica e da questa traeva ideali di grandezza e di missione imperiale pacificatrice e giustiziera. Il successore Nerone (54-68), dopo un esordio dominato dall’influenza di Seneca, nel cui pensiero al principato fondato sull’equilibrio tra Senato e imperatore si sostituì l’idea del principe assoluto e illuminato, sapiente legislatore e moralizzatore supremo, di impronta stoica, finì invece miseramente, e la condotta priva di ogni discernimento politico e morale del giovane imperatore condusse a una serie di cospirazioni senatorie, duramente represse, e infine alla rivolta degli eserciti. Il regno di Nerone è però significativo perché in esso tornò a manifestarsi una tendenza fondamentale della concezione imperiale, sia pure in forma immatura e grottesca: la tendenza ellenizzante, nella quale all’assolutismo derivato dalle filosofie sorte nel mondo ellenistico si associava una spiccata preferenza per la parte orientale dell’impero, contrapposta per cultura, tradizione e tipo di vita economica e sociale all’Italia e all’Occidente – Gallia e Spagna e Africa –, le regioni dove il romanesimo augusteo si era più profondamente radicato. La tendenza ellenizzante, nella quale alla religione tradizionale e ai costumi civili e politici romani si contrapponevano i nuovi culti provenienti dall’Oriente asiatico e il costume fastoso delle corti persiane ed ellenistiche, prevalse poi, con significato ben diversamente positivo, nell’impero di Adriano. Affermatosi contro tre imperatori (Galba, Otone, Vitellio) che tra il 68 e il 69 si erano eliminati, successivamente, a vicenda, Vespasiano (69-79) ristabilì l’ordine e dette inizio a un riassestamento delle finanze e dell’amministrazione, fortemente scosse dalla disastrosa politica di Nerone e dalla guerra per la successione. Con un’energica politica fiscale e di restrizione delle spese, riducendo gli effettivi dell’esercito, Vespasiano riuscì a risollevare l’economia dell’impero e, seguendo la sua naturale inclinazione di italico, riprese il motivo augusteo del rafforzamento dell’egemonia italica. Ad Augusto egli si richiamò esplicitamente come ispiratore della sua concezione del principato; e tuttavia anch’egli dovette scontrarsi duramente col Senato. Una innovazione di notevole portata storica egli introdusse nell’esercito: da quel momento in avanti i cittadini della Penisola Italiana non costituivano più il grosso dell’esercito, che invece era arruolato, prevalentemente o quasi esclusivamente, tra i provinciali. Con questo provvedimento Vespasiano cercava di risolvere il problema dello spopolamento dell’Italia, assicurando alle sue terre le braccia necessarie, e d’altra parte contribuiva ad accelerare il processo di universalizzazione della romanità, che nell’esercito aveva sempre trovato una delle sue vie principali. Dopo il breve regno di Tito (79-81), Domiziano (81-96), il secondo successore di Vespasiano, temperamento di autocrate, rovesciò la sua politica augustea, e col cerimoniale, con la metodica esclusione del Senato dalla partecipazione all’amministrazione, con la creazione di un perfezionato sistema di polizia segreta, ottenne di rafforzare l’opposizione aristocratica, che si rivolse finalmente contro di lui, favorita anche da poco dignitosi compromessi cui Domiziano ricorse per ottenere la pace con popoli confinanti. Questo imperatore, ucciso da una cospirazione cui parteciparono insieme Senato e pretoriani, divenne il simbolo della tirannide fosca e prevaricatrice di tutte le leggi e costumi romani. In realtà, sia il principe sia il Senato si dibattevano, sempre più impotenti l’uno di fronte all’altro, nel tentativo torbido e inconsapevole di trovare un modus vivendi che garantisse la supremazia di uno dei due contendenti. La vittoria, come naturale ormai, toccò di fatto al principe: i successori di Domiziano, gli Antonini, la più splendida serie di governanti di cui abbia goduto l’impero romano, affermarono definitivamente il primato imperiale; ma poterono farlo perché seppero, in modo nuovo, ritrovare le basi di un compromesso con il Senato. Alla morte di Domiziano, il pericolo di una guerra civile fu scongiurato con l’innalzare al trono il vecchio autorevole senatore Nerva (96-98), accetto anche ai pretoriani. Nerva poté garantire al figlio adottivo Traiano (98-117) la possibilità di realizzare il suo disegno di restaurare l’autorità del Senato senza diminuire quella del principe, anzi rafforzando questa con quella. Traiano volle considerarsi primo tra i pari, ma al tempo stesso, riprendendo rigorosamente la politica di conquista, mobilitò attorno a sé le migliori energie del Senato e delle classi dirigenti romane. Nel periodo di Traiano e dei successori Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, si realizzò pienamente quella collaborazione tra i poteri che sola poteva garantire il fiorire della vita civile ed economica dell’impero. Il processo di rafforzamento del potere amministrativo della corte imperiale e della burocrazia, sempre più indipendente dal Senato, continuò, specie a opera di Adriano; caratteristica di questo periodo, considerato sempre dalla tradizione posteriore come il punto felice per eccellenza della storia imperiale, è la dedizione delle classi dirigenti romane e provinciali al servizio dello Stato, raccolte intorno al principe, egli stesso tutto impegnato nei suoi compiti di governante e supremo, saggio reggitore delle sorti comuni. Traiano, con due fortunate campagne (101-102; 105-107), portò il confine romano oltre il Danubio, creando la nuova provincia di Dacia, e in Asia riprese i disegni di Antonio, infliggendo dure sconfitte ai parti (campagna del 113-117) e creando le nuove province di Arabia Petrea, di Armenia e di Mesopotamia. Tuttavia, lo sforzo finanziario e militare che questi nuovi acquisti avrebbero richiesto per essere mantenuti era troppo grave anche per un impero ben amministrato e in fase di notevole sviluppo economico come quello che Traiano, morendo, lasciava al figlio adottivo Adriano. Questi (117-138) abbandonò le nuove province d’Asia, tranne la Mesopotamia superiore, e dedicò tutta la sua vita a un’opera instancabile a favore del benessere dell’impero. Adriano, uomo di raffinata cultura ellenizzante, trascorse gran parte del suo regno a viaggiare in tutte le regioni del dominio romano, lasciando ovunque, in opere pubbliche e in provvedimenti amministrativi, traccia del suo passaggio; fondò numerose città, e dovunque creò templi, strade, acquedotti, mercati: Atene, da lui prediletta, rifiorì. Dietro il suo esempio, in un clima di slancio filantropico, nella coscienza di una imperitura durevolezza dell’edificio civile imperiale, i ricchi privati, con lasciti e donativi alle loro città, ne innalzavano le ricchezze e lo splendore. Il lungo periodo di tranquillità, celebrato già dai contemporanei come il più splendido della storia di R., vide come mai prima fiorire i commerci e le industrie nella pace sociale. Il «vallo di Adriano» definì le frontiere britanniche dell’impero; una grave rivolta giudaica in Palestina fu domata personalmente da Adriano (132-135). Il lungo regno di Antonino Pio (138-161), tutto dedito alla saggia ordinaria amministrazione e al riassetto e consolidamento delle frontiere, rappresentò il culmine del felice periodo degli Antonini. Ma durante il regno di Marco Aurelio (161-180), uomo di grande cultura, che del suo potere imperiale si era fatto una missione assoluta con l’animo sereno e severo del filosofo stoico, si affacciò per la prima volta, dopo secoli, il pericolo barbarico. Marcomanni e parti assalirono i confini del Danubio e della Mesopotamia. L’impero, travagliato da carestie e da una tremenda pestilenza che ridusse grandemente il numero degli abitanti e rese necessario, per la prima volta, l’arruolamento di notevoli contingenti di mercenari barbarici, resse bene il colpo, sotto la guida di Marco Aurelio, e inizialmente del fratello Lucio Vero a lui associato nell’impero (pace con i parti, 165; vittoria sui marcomanni, 175); ma alla morte dell’imperatore, con la successione del figlio Commodo (180-192), da lui voluta contro l’abitudine invalsa dell’adozione del migliore tra i generali e i senatori, il felice periodo della storia di R. ebbe termine. Commodo si comportò come un tiranno e nuovamente, come già ai tempi di Domiziano, tutto il sistema politico imperiale entrò in crisi. E, come Domiziano, Commodo finì ucciso. Dopo il breve regno di Pertinace, la nuova guerra civile, che vide in competizione quattro aspiranti al trono (Didio Giuliano, Settimio Severo, Clodio Albino, Pescennio Nigro) portati dagli eserciti delle varie parti dell’impero, finì con la vittoria di Settimio Severo (193-211), duro soldato di origine africana, lontano per temperamento e cultura da quel clima di civile, elevato incontro tra romanità ed ellenismo, che aveva caratterizzato l’età degli Antonini. Con il sec. 3° d.C., passato nella tradizione come il secolo dell’anarchia, R. entrò nella più grave crisi mai vissuta, e ne riemerse solo con Diocleziano; questi trasse le conseguenze politiche della lunga e tormentata vicenda, riformando interamente la struttura dell’impero e la concezione del principato. Dalla fine del sec. 2°, l’eredità politica e morale di Augusto cessa di operare come forza direttrice centrale della storia romana, e dal caos morale, politico ed economico emerge il nuovo impero, assoluto, centralizzato, divinizzato.

Il cristianesimo