Scenari energetici globali

Senza disponibilità di energia abbondante e regolare la società nella quale viviamo non esisterebbe. L’energia serve per far funzionare gli stabilimenti dove vengono prodotte le merci e per trasportarle dove saranno vendute; serve per illuminare le strade, le case e gli uffici; serve per riscaldare gli ambienti d’inverno o rinfrescarli d’estate; serve per far muovere le automobili, le navi, i treni o gli aerei; serve per comunicare a distanza o inviare segnali televisivi; serve per far funzionare la miriade di apparecchi che riempiono le nostre case: cucine, frigoriferi, lavatrici, televisori, computer… Insomma, senza l’energia tutto si fermerebbe e il nostro benessere andrebbe in fumo. Se nell’antichità il benessere dei (pochi) ricchi proveniva dagli schiavi, oggi il nostro benessere proviene dagli ‘schiavi meccanici’ alimentati dall’energia e ognuno di noi ne ha a disposizione un numero molto superiore a quello della maggior parte dei ricchi dell’antichità. Lo stretto legame tra benessere e consumo di energia non è valido solo a livello individuale, ma anche a livello di paesi. Se si confronta il prodotto interno lordo con il consumo energetico dei diversi paesi, si constata che al crescere della ricchezza aumenta in modo quasi proporzionale l’energia consumata. La disuguaglianza nei consumi energetici pro capite rappresenta quindi molto bene le grandi differenze esistenti nel livello di benessere a livello mondiale.

Possedere sul proprio territorio grandi quantità di fonti energetiche, tuttavia, non è una condizione sufficiente perché un paese possa svilupparsi ed avere un alto livello di benessere. Quasi tutti i paesi industrializzati (in particolare l’Unione Europea, Eu, e il Giappone) sono grandi importatori di energia. Può anzi accadere che la scoperta di grandi risorse minerarie diventi un fattore che crea deindustrializzazione e perdita di competitività (per indicare questo fenomeno, capitato all’Olanda alcuni decenni or sono, gli economisti hanno coniato l’espressione ‘Dutch desease’). Tuttavia senza energia non c’è benessere. Per questa ragione, garantire la fornitura dell’energia necessaria ai propri cittadini è sempre stata una delle preoccupazioni fondamentali dei governi. Ciò si traduce, per i paesi che devono ricorrere alle importazioni, in un’attenzione particolare alle scelte energetiche e ai rapporti con i paesi esportatori e con i paesi di transito. Molti dei conflitti internazionali anche recenti (su tutti la guerra in Iraq del 2003) sono stati interpretati, al di là delle ragioni ufficiali, come conflitti per controllare le forniture o le vie di passaggio delle fonti energetiche. A ciò si deve aggiungere che lo sfruttamento delle risorse energetiche dà spesso origine a rendite. La rendita in senso economico è la remunerazione di un bene o di un fattore produttivo al di sopra del suo costo di produzione ed è determinata da una scarsità. La rarità di fonti energetiche quali il petrolio e il gas dà origine a rendite e a conflitti internazionali (raramente armati, di solito sui prezzi e sulla fiscalità) per impossessarsene. La dimensione geopolitica è dunque una delle variabili centrali che bisogna tenere presente nell’esame dei mercati energetici.

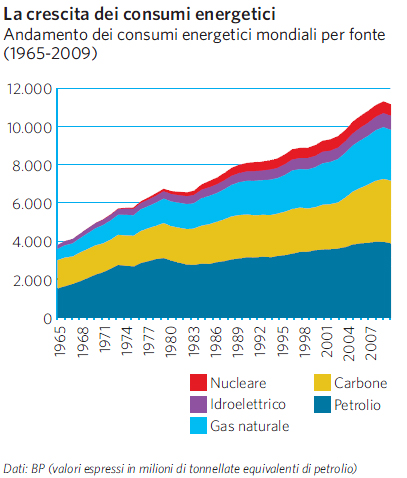

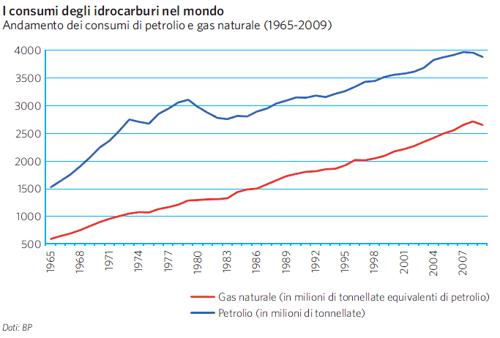

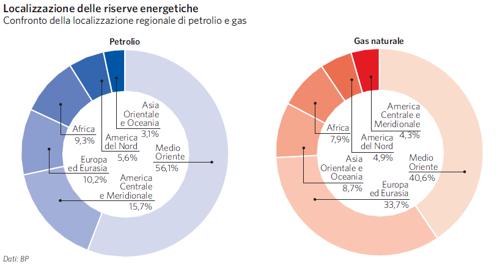

Nel 2009 il petrolio ha soddisfatto il 34% della domanda energetica mondiale, sebbene la sua quota sia diminuita rispetto al 45% del 1969. Nello stesso periodo è cresciuto il peso relativo del gas (dal 18% al 24%)

e del nucleare (dallo 0,3% al 5%).

Con il 20,3% dei consumi mondiali, nel 2010 per la prima volta la Cina è divenuta il maggior consumatore mondiale di energia, sopravanzando gli Stati Uniti.

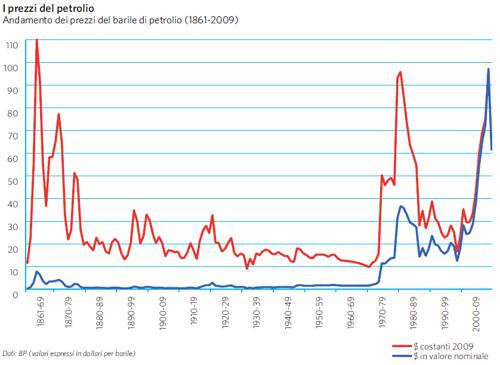

Sfiorando i 100 dollari al barile, nel 2008 il prezzo medio del petrolio ha superato il record di 96 dollari reali fatto segnare durante la seconda crisi energetica del 1979.

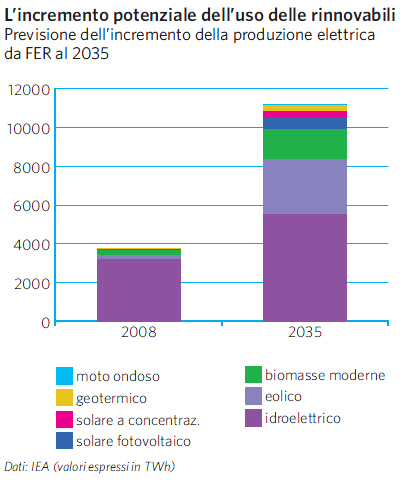

Tra il 2004 e il 2010 è raddoppiata la produzione di energia da fonte eolica, solare e geotermica. Queste fonti soddisfano tuttavia solo l’1,3% dei consumi mondiali.

Fonti energetiche e tecnologia

Per ottenere i ‘servizi energetici’, abbiamo bisogno di fonti energetiche, ma anche di macchine o apparecchi che le sappiano utilizzare. Gran parte del progresso tecnico è consistito nel saper ‘catturare’ e mettere a disposizione nuove fonti di energia e nell’inventare nuove macchine che utilizzavano tale energia per soddisfare le esigenze della società. Le due dinamiche hanno sempre interagito.

Per capire i problemi del settore energetico, cioè del settore che si occupa di mettere a disposizione dei consumatori l’energia, è utile operare alcune distinzioni.

La prima distinzione è tra le fonti stock e fonti flusso. Una volta estratte, le fonti energetiche stock sono a disposizione quando ne abbiamo bisogno. A questa categoria appartengono i combustibili fossili (petrolio, gas, carbone) e l’uranio. Alla categoria delle fonti flusso appartiene invece la gran parte delle fonti rinnovabili. Il sole o il vento sono dei flussi di energia che possono anche non essere disponibili quando ci servirebbero.

Una seconda distinzione è quella tra fonti primarie e fonti secondarie. Le fonti primarie sono quelle che si trovano in natura: per esempio il petrolio greggio o il gas naturale. Raramente da due giacimenti si ottiene un prodotto identico: il petrolio venezuelano del bacino dell’Orinoco è ben diverso da quello estratto nel Mare del Nord. Gli apparecchi che usano energia, invece, tanto più sono sofisticati e tanto meno sopportano di dover utilizzare prodotti con caratteristiche diverse. Per questo di solito le fonti primarie sono trasformate in fonti secondarie. Per esempio, il petrolio viene raffinato in modo da ottenere benzina, gasolio e altri prodotti che hanno caratteristiche standard. La fonte secondaria più importante è l’elettricità che, in realtà, non può più nemmeno chiamarsi ‘fonte’, bensì ‘vettore energetico’. L’elettricità serve a trasportare energia dal luogo in cui la si produce a quello in cui la si consuma: dire elettricità significa dunque dire interconnessione, reti, interdipendenza, ma anche mutua assistenza. Dal punto di vista della produzione, l’elettricità può essere generata a partire da tutte le fonti primarie, stock o flusso: per esempio gas, carbone, energia nucleare, energia solare… Dal punto di vista dell’utilizzo, l’elettricità possiede molte caratteristiche positive che la rendono adatta a rispondere alle esigenze di una società sempre più basata sulla conoscenza e la comunicazione.

Una terza distinzione è quella tra energia e potenza. La potenza è la capacità di produrre o di utilizzare energia per unità di tempo. Per esempio, per fare funzionare una lavatrice domestica posso aver bisogno di una potenza di 2 chilowatt (kW) e se la uso per fare un bucato posso consumare 1 chilowattora (kWh). La disponibilità di potenza può essere molto importante: per far viaggiare una nave ci vuole un motore di potenza molto più grande che per un’automobile. Tuttavia, a parità di potenza, il consumo di energia dipende da quanto si usa l’apparecchio. La distinzione tra energia e potenza è utile anche per ricordare che ogni fenomeno ha un’unità di misura diversa. Non solo. Sia la quantità di energia che quella di potenza possono essere espresse in molti modi, ma è possibile passare da uno all’altro con dei coefficienti di conversione.

Le unità di misura

L’unità di misura dell’energia nel sistema metrico internazionale è il joule (il cui simbolo è J), così chiamato in onore di James Joule (1818-1889), uno dei padri della termodinamica. Il joule è un’unità piuttosto piccola per cui spesso si usano i suoi multipli - chilo = 103; mega = 106, tera = 109 - ma si usano anche i sottomultipli.

Esistono però anche molte altre unità di misura per l’energia, spesso legate a un particolare effetto utile, a una fonte o a un vettore.

Per esempio quando si parla di calore molto spesso si usano le calorie (cal) o, nei paesi anglosassoni, le British Thermal Units (Btu). Quando si parla di energia elettrica, l’unità corrente è il chilowattora (kWh). Quando si vuole ricondurre tutto all’energia ottenuta bruciando il petrolio si usano le tonnellate equivalenti di petrolio (tep o toe). E così via.

Naturalmente è possibile passare da un’unità di misura all’altra attraverso l’uso di coefficienti di conversione.

Per quanto riguarda la potenza, l’unità di misura del sistema internazionale è il watt (W), in onore di James Watt (1736-1819), inventore di una delle prime macchine a vapore. Il watt corrisponde all’erogazione di un’energia di 1 J in un secondo. Anche in questo caso si usano i multipli (per esempio 1 MW corrisponde a un milione di watt) e i sottomultipli (1 mW corrisponde a un millesimo di watt). Come per l’energia, anche per la potenza esistono altre unità di misura. Una di queste è il cavallo-vapore (HP), usato spesso per misurare la potenza dei motori, che equivale a 746 W.

I consumi e l’offerta energetica mondiale

La domanda e l’offerta di energia sono dotate di forte inerzia, ma non sono affatto stabili se osservate su un periodo di tempo abbastanza lungo. All’inizio del Novecento i consumi energetici mondiali erano di circa 1 Gtep, oggi sono di quasi 13 Gtep. Questa crescita impressionante ha tuttavia cominciato a rallentare da qualche decennio, seppure in modo non del tutto regolare, come accade nella maggior parte dei fenomeni sociali. Tra il 1900 e il 1973, anno del primo shock petrolifero che ha segnato una svolta nel settore energetico, il consumo è aumentato di 6,4 volte, malgrado vi siano state anche due lunghe guerre mondiali, mentre tra il 1973 e il 2008 il consumo è poco più che raddoppiato.

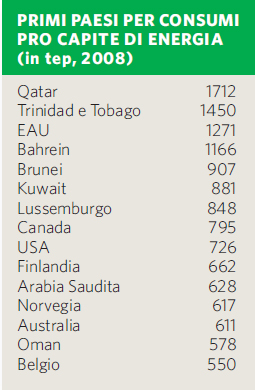

Poiché nel medesimo periodo la popolazione è cresciuta di circa quattro volte, passando da 1,65 miliardi a quasi 7 miliardi, il consumo energetico pro capite è circa triplicato, passando da 0,6 a 1,9 tep/pc, a testimonianza dell’aumento del benessere individuale. Rimangono tuttavia grandi disparità. Nei paesi ricchi, assimilabili a quelli appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Oecd) (erano 19 alla fine del 1961, sono 34 alla fine del 2010), vivono circa 1,2 miliardi di persone, che rappresentano meno del 18% della popolazione mondiale, ma consumano il 44% dell’energia totale, cioè gli abitanti di questi paesi hanno un consumo pari a 2,5 volte la media mondiale. Al contrario gli abitanti dei paesi in via di sviluppo (pvs) consumano a testa meno di un quarto degli abitanti dei paesi Oecd. Va tuttavia segnalato che la differenza tra paesi ricchi e paesi poveri si va riducendo. Anzi, nell’ultimo periodo, il restringimento della forbice delle differenze è diventato molto più rapido. Non tutti i paesi poveri stanno però colmando il loro ritardo rispetto ai paesi ricchi. Come è ben noto, alcuni si stanno sviluppando a un ritmo impressionante, altri rimangono ancora indietro. Questa progressione può essere colta guardando la classifica del consumo di energia dei primi 10 paesi negli ultimi 35 anni. Nel 1973 solo la Cina si piazzava al quinto posto con un modesto (per la sua dimensione) 5% dei consumi mondiali. Nel 1989 era entrata in graduatoria anche l’India e la Cina aveva guadagnato due posizioni. Nel 2008 la Cina ha quasi raggiunto gli Stati Uniti, l’India è salita al quinto posto e il Brasile è entrato in graduatoria. Per contro va notato il significativo arretramento in termini di quota di consumo della Russia, dovuto non solo alla dissoluzione dell’Urss che ne ha ridotto la dimensione (per questo abbiamo scelto l’anno 1989, che segna l’inizio della fine dell’impero sovietico), ma anche alla caduta del comunismo, che ha indotto una profonda crisi economica e l’abbandono di un modello basato sull’uso intensivo e poco efficiente dell’energia.

Da una lettura diacronica dei consumi energetici è possibile leggere non solo la crescita di benessere (e di importanza) dei singoli paesi o aree, ma anche l’evoluzione delle tecnologie, suggerita dalla sostituzione tra le fonti impiegate. L’impiego di biomassa (legno e altri scarti vegetali o animali), che nel 1900 copriva più del 40% dei consumi energetici mondiali, oggi rappresenta meno del 10% dei consumi totali e il suo impiego è rilevante solo nei ‘paesi poveri’. Ciò sta a significare che l’uso della biomassa non è semplice (anche se si sono fatti progressi) e che è una fonte costosa, tranne per coloro che possono raccoglierla direttamente (zone agricole o montagnose). Tra l’altro, proprio il fatto che spesso si tratti di autoconsumo fa sì che i dati siano affetti da notevoli incertezze e che in alcuni bilanci energetici questa voce non sia inclusa. In futuro ci potrebbe però essere un rilancio anche di questa fonte, legato alla produzione agricola destinata ai biocarburanti, ma anche agli usi termici (se accompagnati da un progresso tecnologico nella sua trasformazione e uso).

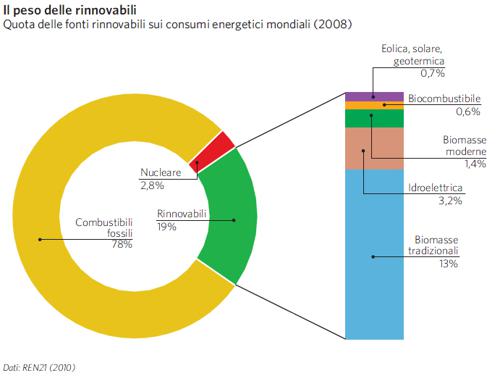

Se se considerano le fonti commerciali, si constata che l’offerta continua a essere dominata dai tre combustibili fossili: carbone, petrolio e gas, che rappresentano ancora oggi più dell’85% dei consumi totali, contro il 99% nel 1900. Ciò sta a significare che nucleare e fonti rinnovabili (in particolare per la produzione elettrica) fanno fatica a inserire il loro cuneo nel dominio delle fonti fossili. Tuttavia, per ragioni sia di limitatezza fisica che ambientali, la progressiva sostituzione delle fonti fossili rappresenta una sfida centrale nel settore energetico in questo secolo e in quelli futuri.

Limitandoci a considerare i tre combustibili fossili, possiamo osservare che i consumi totali di carbone, petrolio e gas sono saliti continuamente. È stato cioè il continuo aumento della disponibilità di carbone, petrolio e gas a garantire la crescita del benessere nel secolo scorso. Tuttavia, le loro quote di mercato sono mutate profondamente. Il carbone ha perso di importanza, ma dopo lo shock petrolifero del 1973 la sua quota di mercato si è stabilizzata intorno al 30%. Il petrolio ha largamente preso il posto del carbone fino allo shock del 1973, quando ha toccato il picco del 50% circa dei consumi energetici mondiali di fonti commerciali. L’uso di gas naturale invece è decollato solo (tranne che negli Usa) dopo la Seconda guerra mondiale e sta ancora guadagnando quote di mercato, ma per il momento è arrivato a meno di un quarto dei consumi energetici mondiali. Questa progressiva sostituzione tra le fonti era già stata analizzata da Cesare Marchetti negli anni Settanta, che ne aveva anzi fatto la base per un modello predittivo. A più di trent’anni di distanza possiamo dire che i dati della realtà hanno confermato in modo molto parziale il suo modello di onde successive che si succedono in modo prevedibile. L’eccessivo determinismo del modello è stato messo a dura prova dai fattori esterni che possono perturbare l’evoluzione dei sistemi. Per questo, per farsi un’idea del sistema energetico e del suo futuro è necessario esaminare più da vicino i dati di base e i fattori che possono influenzare l’andamento dell’offerta delle diverse fonti, cominciando proprio dai combustibili fossili, che sembrano ancora destinati a dominare la scena energetica nei prossimi decenni.

Il petrolio

Chi dice petrolio dice soprattutto trasporto. Proprio per adattare questo combustibile alle esigenze del settore trasporto è stata perfezionata a partire dall’Ottocento la raffinazione, cioè l’attività destinata a estrarre dal petrolio prodotti standardizzati (benzina, gasolio, cherosene, ecc.) impiegati nei diversi tipi di motori. Oggi i prodotti petroliferi dominano il trasporto terrestre, marittimo e aereo. Nel 2008 il 62% dei consumi finali di prodotti petroliferi è stato impiegato nei trasporti; un altro 16% è stato destinato agli ‘usi non energetici’, cioè come materia prima di base per la petrolchimica (per la produzione di prodotti come plastiche, fibre, ecc.) e per la produzione di altri prodotti come catrame, lubrificanti e solventi. Solo il 20% circa è stato utilizzato nel settore residenziale (riscaldamento, cucina) e industriale (caldaie, forni, ecc.). Un tempo l’olio combustibile, cioè il prodotto più pesante ottenuto dalla raffinazione, era usato in modo massiccio per la produzione elettrica, ma oggi tale impiego è marginale (5% degli impieghi nel 2008).

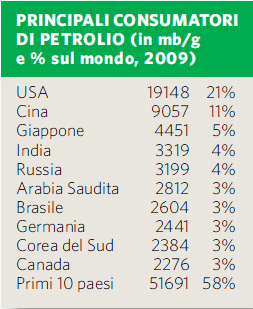

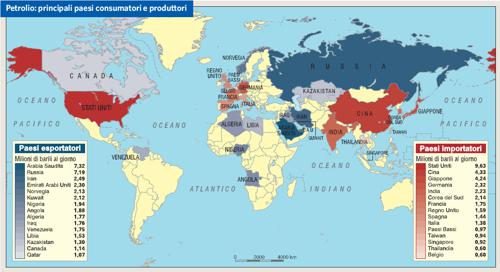

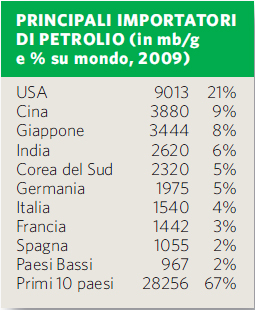

Lo stretto legame tra petrolio e trasporti ha conferito un particolare valore strategico al petrolio: se manca il petrolio tutto si ferma, in senso fisico e non metaforico, perché ben pochi sono oggi i mezzi di trasporto che non impiegano un prodotto petrolifero. Poiché ovunque c’è bisogno di muoversi, il consumo di prodotti petroliferi è un dato oggi ineluttabile in tutti i paesi e la politica da tempo non può fare a meno di occuparsi di questa fonte. Attualmente, in 130 paesi il consumo è di almeno un milione di tonnellate (Mtep) all’anno. Gli Stati Uniti, dato il loro sistema di trasporti, sono di gran lunga i primi consumatori mondiali e i paesi Oecd consumano ancora più della metà del petrolio mondiale; tuttavia, nella graduatoria dei primi 10 paesi si sono ormai inseriti Cina, India e Brasile.

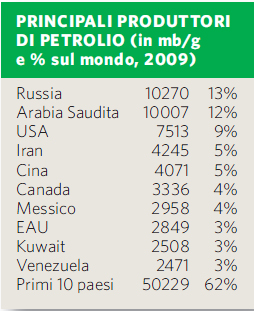

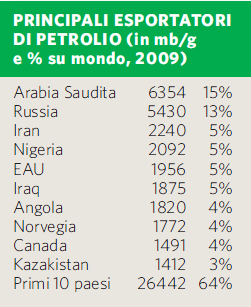

Oltre che consumato ovunque, il petrolio viene anche cercato e prodotto in moltissimi paesi. Nel 2009 più di 100 paesi al mondo avevano una produzione di petrolio e in 76 il livello di produzione è stato superiore a un milione di tonnellate. Tuttavia il 60% della produzione mondiale proviene dai primi 10 paesi produttori, con in testa Russia, Arabia Saudita e Usa. La produzione e le quote di mercato dei paesi produttori non sono però statiche. Norvegia e Regno Unito, che erano rispettivamente il settimo e il decimo produttore mondiale di petrolio nel 2002, sono uscite dalla classifica dei primi 10 e la loro produzione sta inesorabilmente declinando. Il loro posto in graduatoria è stato preso dagli Uae (Emirati Arabi Uniti) e soprattutto dal Brasile (la cui produzione è destinata a crescere ancora dopo le recenti scoperte).

Malgrado la forte diffusione della produzione, vi è uno squilibrio territoriale tra produzione e consumo: in molti paesi, infatti, la produzione non è sufficiente o è del tutto assente. Ciò spiega perché circa metà del petrolio estratto venga esportato. A questi scambi vanno aggiunti quelli, altrettanto importanti, dei prodotti raffinati. Le cifre indicano che il petrolio, greggio o raffinato, è di gran lunga la fonte energetica più scambiata a livello mondiale.

Il commercio internazionale di petrolio e dei suoi derivati è stato dominato per alcuni decenni da due gruppi di paesi: dal lato delle importazioni dai paesi industrializzati dell’Oecd, dal lato delle esportazioni dai paesi dell’Opec. Dal lato dell’import oggi la situazione sta mutando perché si sono affacciati alla ribalta alcuni grandi paesi – in primo luogo Cina e India – che, non avendo sufficienti riserve interne, stanno diventando grandi importatori di petrolio. La scalata cinese alle prime posizioni dell’import petrolifero è impressionante: nel 2001 la Cina era nona, nel 2003 sesta, nel 2006 terza e dal 2009 seconda. Anche l’India ha scalato molte posizioni e oggi è il quarto importatore di greggio. È chiaro perciò che questi due paesi stanno modificando profondamente l’equilibrio del mercato petrolifero mondiale, anche se i paesi sviluppati dell’Oecd continuano pur sempre a importare i due terzi del petrolio mondiale. Anche dal lato delle esportazioni vi sono stati alcuni cambiamenti. Sono infatti apparsi sulla scena due nuovi grandi attori: l’Angola e il Kazakistan. Tuttavia il soggetto che continua a dominare le esportazioni è l’Opec (a cui tra l’altro l’Angola ha aderito nel 2007).

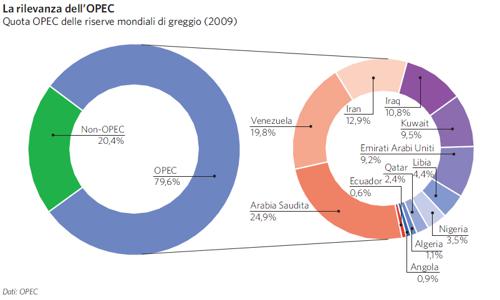

Nel 2009 i 12 (attuali) membri dell’Opec hanno coperto circa il 40% della produzione mondiale e un po’ più del 50% dell’export mondiale, ma soprattutto possedevano circa i tre quarti delle riserve petrolifere. Ciò lascia presagire che, prima o poi, il ruolo dell’Opec non potrà che crescere. In effetti è come se il mondo, dal primo shock petrolifero del 1973 in poi, si sia sforzato il più possibile di cercare il petrolio altrove e, dopo averlo scoperto, di estrarlo subito per limitare la dipendenza dall’Opec. In questo modo si è riusciti a ridurre il peso dell’Opec (nel 1973 i paesi Opec producevano più della metà del petrolio mondiale contro il 40% circa di oggi), ma a lungo andare la dipendenza dal petrolio Opec – e in particolare da quello mediorientale – non potrà che essere ancora più grande e senza possibilità di alternative (a meno di sviluppare massicciamente biocarburanti). D’altra parte l’Opec, pur criticando ufficialmente questa politica, non l’ha ostacolata troppo. In effetti, contenendo la propria produzione per lasciare spazio ad altri, ha potuto mantenere più alto il prezzo del petrolio e conservare le proprie riserve.

Va da ultimo segnalato che la preoccupazione per la disponibilità di petrolio non è legata solo alla concentrazione delle riserve in pochi paesi, ma anche al fatto che questa risorsa è quella che appare più scarsa. L’indicatore di scarsità solitamente utilizzato, cioè il rapporto r/p (riserve su produzione annua), indica infatti che, all’attuale ritmo di produzione, le riserve provate sarebbero sufficienti per 45 anni.

Il picco di Hubbert e le prospettive di esaurimento del petrolio

La preoccupazione per l’esaurimento delle risorse energetiche non è una novità, anzi: è una costante. Già nel 1865 l’economista inglese W.S. Jevons scrisse un libro, The Coal Question, in cui sosteneva che, dato il ritmo di crescita dei consumi e la limitatezza delle risorse di carbone inglesi, l’esaurimento delle riserve di carbone avrebbe posto un problema grave per il mantenimento del livello di benessere di quel paese. Le previsioni che le risorse di petrolio si sarebbero esaurite in tempi brevi non si contano, ma quella che ha avuto più successo fino a diventare una ‘teoria’ è quella del ‘picco di Hubbert’. Secondo uno studio presentato da Marion King Hubbert nel 1956, in presenza di risorse limitate e di domanda crescente la produzione di petrolio segue un andamento a campana: una volta raggiunto il picco, non può che calare rapidamente, qualsiasi sforzo si faccia. La teoria di Hubbert è stata contestata da molti geologi ed economisti. Le critiche non riguardano l’ovvia conclusione che, in presenza di risorse limitate, la produzione non può crescere indefinitamente, ma la capacità di prevedere il momento del raggiungimento del picco e il tipo di andamento della produzione (la campana suppone un andamento simmetrico nella fase di crescita e di diminuzione). La scoperta di nuove riserve in altre aree e il miglioramento delle tecnologie di recupero sono due delle ragioni che spiegano il continuo rinvio del momento in cui il picco è raggiunto a livello mondiale. Un’altro argomento avanzato dai critici della teoria del ‘picco di Hubbert’ è che, man mano che la produzione cumulata aumenta, si passa dallo sfruttamento delle risorse convenzionali a quelle non convenzionali, più costose ma anche più abbondanti.

Tuttavia non può essere contestato il fatto che in molte aree è stato raggiunto il picco della produzione e questa ha cominciato a diminuire. Per esempio, negli Stati Uniti la produzione di petrolio ha raggiunto il picco nel 1970 con 9,6 milioni di barili al giorno (Mbl/g) e nel 2010 è stata di 5,5 Mbl/g. Nel Regno Unito la produzione ha raggiunto un picco di 2,9 Mbl/g nel 1999 ed è stata di 1,4 Mbl/g nel 2010. In Norvegia il picco è stato raggiunto nel 2002 con 3,4 Mbl/g e nel 2010 la produzione è scesa a 2,3 Mbl/g. Ne consegue che anche i paesi produttori devono prepararsi a diventare importatori, a meno che non limitino deliberatamente la loro produzione (come accade per alcuni paesi dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), in particolare per quelli del Golfo Persico). Nel lungo termine è quindi fatale che la dipendenza dei paesi occidentali dal petrolio (e dal gas) del Medio Oriente aumenti, con ovvie conseguenze geopolitiche.

Uno studio sul peak oil preparato qualche anno fa dal Gao (Government Accountability Office) per il Congresso americano, pur ritenendo incerta la data del picco (tra oggi e il 2040), così concludeva: «mentre le conseguenze del picco si ripercuoterebbero a livello globale, gli Stati Uniti, essendo il maggior consumatore di petrolio al mondo e uno degli stati più dipendenti dal petrolio nel settore dei trasporti, potrebbero risultare particolarmente vulnerabili. Di conseguenza, per mettere gli Stati Uniti nella posizione di fronteggiare il picco e il declino della produzione petrolifera, raccomandiamo che il ministro dell’energia adotti una strategia in materia in coordinamento con le altre agenzie competenti. Tale strategia deve mirare a ridurre l’incertezza relativa ai tempi del picco della produzione di petrolio e fornire consulenza tempestiva al Congresso indicandogli le misure più efficaci per ridurre le possibili conseguenze del picco» (Gao 2007, p. 39).

Petrolio e politica nei paesi importatori

Petrolio e politica sono strettamente connessi fin quasi dalle origini dello sfruttamento di questa fonte. Nel 1913 fu Winston Churchill, allora primo lord dell’Ammiragliato britannico, a convincersi dell’ineluttabilità del passaggio dell’alimentazione delle navi militari dal carbone all’olio combustibile e quindi a volersi assicurare forniture sicure e adeguate. Dopo lunghi negoziati, l’accordo fu trovato con la Anglo-Persian Oil Company, creata nel 1909 ma in difficoltà economiche e alla ricerca di clienti stabili. Oltre alla firma del contratto di fornitura, il governo inglese accettò di finanziare in modo consistente la compagnia, che passò di fatto sotto il suo controllo divenendo oggetto di protezione politica su scala mondiale. La Anglo-Persian, divenuta poi British Petroleum (Bp) e rimasta sotto il controllo pubblico fino agli anni Ottanta, quando fu privatizzata dal governo Thatcher, è stata per un secolo ed è tuttora una delle grandi compagnie petrolifere mondiali. Un discorso analogo può essere fatto per altre grandi compagnie petrolifere. Total, per esempio, è nata dalla Compagnie française des pétroles, creata nel 1924 dal governo francese che, dopo la Prima guerra mondiale, si era reso conto della strategicità delle forniture petrolifere.

Anche l’Agip (Azienda generale italiana petroli) fu costituita dal governo italiano nel 1926 e da questa nel 1953 è nato l’Eni per opera di Enrico Mattei, con l’obiettivo di fornire all’Italia l’energia di cui aveva bisogno per il suo sviluppo economico. Mattei dovette lottare strenuamente per conquistare il suo ‘posto al sole’, cioè per avere accesso diretto alla produzione di petrolio all’estero, in territori dove già operavano le grandi compagnie petrolifere da lui chiamate ‘le sette sorelle’. Per ottenere le concessioni esplorative, a partire dall’accordo con l’Iran nel 1957, Mattei ruppe la regola del ‘fifty-fifty’ (metà dei profitti alle compagnie e metà al paese produttore) e soprattutto propose delle joint ventures paritarie ai paesi produttori, concedendo quindi loro una partecipazione diretta nella gestione delle imprese create per l’esplorazione e la produzione. La rottura del vecchio equilibrio non poteva certo piacere alle compagnie petrolifere già insediate, soprattutto nel Medio Oriente. La forza di Mattei era però il mercato interno (soprattutto grazie allo sviluppo del metano) e la sua capacità di rispondere alle aspirazioni dei paesi produttori a poter meglio controllare lo sfruttamento delle proprie riserve. In piena Guerra fredda, Mattei stipulò anche accordi per l’acquisto di greggio dall’Unione Sovietica, pagato in parte con esportazioni italiane verso l’Urss, suscitando polemiche e il disappunto dell’amministrazione americana.

I casi delle compagnie ‘nazionali’ a cui abbiamo fatto cenno non sono certo i soli esempi di intervento pubblico (per esempio, negli Stati Uniti, pur non essendoci mai stata una ‘compagnia di stato’, c’è sempre stato uno stretto collegamento tra industria petrolifera e governo americano), né sono qualcosa che riguarda solo un passato ormai concluso.

Il caso più recente e più significativo di sviluppo di una compagnia nazionale è quello di PetroChina, che è diventata in pochi anni un colosso, anche se il suo peso internazionale è ancora ridotto. Nel 1988 il governo cinese decise di creare una compagnia nazionale per occuparsi di petrolio e gas (prima affidati direttamente al ministero del petrolio): la Cnpc (China National Petroleum Corporation). La Cnpc ha cominciato a operare all’estero nel 1993 e nel 1999 si è riorganizzata creando la filiale PetroChina, quotata anche alla borsa di New York. Oggi PetroChina è la più grande compagnia cinese per fatturato e svolge un ruolo dominante nella produzione e distribuzione di petrolio e gas in Cina. Inoltre PetroChina è ormai una delle grandi compagnie petrolifere mondiali, opera in 30 paesi (in particolare in Africa e Medio Oriente, ma anche in Canada e Sud America) e ha ambiziosi programmi di sviluppo in Cina e all’estero.

Abbiamo qui considerato il legame tra petrolio e politica nei grandi paesi consumatori che non dispongono sul proprio territorio di petrolio sufficiente per coprire i propri fabbisogni. Naturalmente un legame analogo tra petrolio e politica vi è sempre stato anche nei paesi esportatori, che non a caso hanno creato l’Opec, cioè un’organizzazione dove sono rappresentati direttamente i governi tramite i loro ministri del petrolio.

Breve storia dell’Opec e del prezzo del petrolio

L’Opec è stata creata nel 1960 da cinque paesi fondatori: Iran, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita e Venezuela. Erano gli anni della decolonizzazione, soprattutto dell’Africa, in cui i paesi in via di sviluppo prendevano coscienza dell’importanza del recupero del controllo sulle loro risorse naturali. L’obiettivo dell’Opec secondo il suo statuto era (ed è) triplice: a) in primo luogo, il coordinamento delle politiche petrolifere dei paesi membri e la determinazione dei mezzi migliori per difendere i loro interessi, individualmente e collettivamente; b) in secondo luogo l’individuazione di modi per stabilizzare i prezzi sui mercati internazionali per evitare dannose fluttuazioni; c) infine, difendere gli interessi e le entrate dei paesi produttori, assicurare forniture regolari ai paesi consumatori e un giusto rendimento sugli investimenti alle compagnie petrolifere.

L’Opec ha attraversato momenti in cui è stato considerato in grado di condizionare le sorti del mondo e momenti in cui la sua azione è parsa irrilevante. La scoperta dell’Opec da parte dell’opinione pubblica avvenne nel 1973, in coincidenza con la guerra arabo-israeliana del Kippur e la decisione da parte dei paesi arabi membri dell’Organizzazione di mettere un embargo sulle esportazioni verso i paesi sostenitori di Israele. Questa decisione, aggiuntasi a una situazione di mercato già tesa, fece quadruplicare in pochi mesi il prezzo del petrolio e precipitare l’economia mondiale in un periodo di stagnazione e inflazione mai sperimentato prima. Un’analoga, seppure non fondata, preoccupazione di scarsità di offerta si verificò nel 1979 dopo lo scoppio della rivoluzione islamica iraniana: il prezzo salì di nuovo a livelli mai visti, arrivando a sfiorare i 40 dollari al barile ($/bl). Il livello raggiunto dal prezzo era però sostenibile solo se l’Opec fosse stato disponibile a ridurre continuamente la propria quota di mercato. Fu così che nel 1982 l’Opec fu costretto a introdurre un sistema di quote di produzione tra i suoi membri per ridurre i livelli di estrazione e difendere il prezzo. Poiché le quote erano assegnate sulla base delle riserve possedute, esso portò anche a significative e dubbie rivalutazioni delle riserve da parte di alcuni paesi. Il sistema delle quote richiedeva disciplina tra i paesi membri, ma, come è facile comprendere, tutti avevano interesse a lasciare agli altri la maggior parte dello sforzo per difendere i prezzi e a produrre al di sopra delle quote allocate. La gran parte del peso fu lasciato sulle spalle dell’Arabia Saudita, che dovette passare da una produzione di più di 10 milioni di barili al giorno del 1980 a meno di quattro milioni nel 1985. La situazione divenne però insostenibile anche per l’Arabia Saudita, che decise anch’essa di rivalutare le riserve e aumentare la produzione. Questo portò a una guerra per la produzione e al conseguente crollo dei prezzi nel 1986, quando scesero al di sotto dei 10 $/bl. Il periodo successivo è stato molto più calmo, se si eccettua il periodo dell’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq (1990) e la prima guerra contro l’Iraq che ne seguì (1991), quando il prezzo per un breve periodo superò i 40 $/bl. Fatta salva questa parentesi, il prezzo del petrolio per circa un decennio (1988-97) è rimasto compreso tra i 15 e i 20 $/bl, un’oscillazione tutto sommato modesta per questa commodity, e ciò nonostante il fatto che la produzione irachena fosse contingentata dal programma ‘Oil for Food’.

La situazione peggiorò di nuovo decisamente per l’Opec tra la fine del 1998 e l’inizio del 1999. L’anno 1998 fu un anno cattivo per l’economia mondiale a causa della crisi di alcuni paesi asiatici. L’Opec, invece, alla fine del 1997 aveva preso la decisione errata di aumentare le quote di produzione dei paesi membri. Questo portò il prezzo del barile di greggio anche sotto i 10 $/bl a fine 1998, mettendo in crisi le economie di tutti i paesi Opec, ormai incapaci di finanziare le spese correnti con gli introiti della vendita del petrolio. Fu così che nel 1999, anche grazie al cambio di politica da parte del Venezuela dopo l’elezione di Hugo Chávez, furono condotte nuove trattative in seno all’Opec, che portarono a una nuova definizione delle quote di produzione e soprattutto all’introduzione del ‘meccanismo della banda di prezzo’. Tale meccanismo prevedeva un prezzo di riferimento (25 $/bl) e una banda di oscillazione (22-28 $/bl): nel caso in cui il prezzo del paniere Opec fosse rimasto sopra o sotto la banda di oscillazione per un periodo di circa un mese, vi sarebbe stata una ridefinizione automatica delle quote con aumento o riduzione della produzione. La decisione ebbe un immediato successo e il prezzo si portò nella banda desiderata o anche un po’ sopra fin verso la fine del 2001, quando ritornò sotto i 20 $/bl per un semestre. Il meccanismo dell’adeguamento automatico della produzione fu però rispettato poche volte e naturalmente i paesi importatori si guardarono bene dal sostenere in qualche modo la nuova linea politica dell’Opec e furono felici di constatare che il prezzo era salito ai livelli desiderati dall’Opec solo per un paio di anni. Ma l’illusione durò poco. A partire dal 2004 i prezzi ricominciarono a salire ben oltre la banda indicata dall’Opec. A quel punto furono i paesi Opec a chiedersi se dovessero mantenere il principio della banda, naturalmente spostando sempre più in alto la fascia desiderata. A metà 2008 il prezzo del petrolio ha toccato il record storico finora raggiunto: 140 $/bl, per poi scendere velocemente. Forse anche per questo, sul finire del 2008 l’Opec stava discutendo di fissare la nuova banda tra 80 e 100 $/bl, ma questa intenzione non è mai diventata una decisione e il prezzo ha ripreso a oscillare liberamente.

Queste vicende mostrano bene come l’Opec raramente sia riuscito a imporre un valore desiderato al prezzo del petrolio. Ciò non significa che le decisioni dell’Organizzazione non abbiano influenza sul prezzo del petrolio. Tuttavia, l’Opec è più il capro espiatorio a cui guardano i consumatori quando il prezzo aumenta che non l’indiscusso padrone del mercato petrolifero.

Va infine segnalato che, durante i suoi cinquant’anni di storia, gli aderenti all’Opec sono variati. Oggi i membri dell’Opec sono 12: Angola, Algeria, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Libia, Nigeria e Qatar, oltre ai cinque paesi fondatori. Indonesia e Gabon ne sono stati membri, ma ne sono poi usciti. L’Ecuador, dopo esserne uscito, vi è rientrato recentemente.

Il gas naturale

Il gas naturale, composto principalmente da metano (per cui i due termini vengono spesso usati come sinonimi), non ha usi quasi obbligati come il petrolio. Tuttavia il gas ha un grande vantaggio: è il meno inquinante dei combustibili fossili. Per questo, dove il gas è disponibile, ha soppiantato gli altri combustibili fossili negli usi termici. Inoltre, da una ventina di anni, si è affermata la tecnologia del ciclo combinato (Ccgt), che abbina una turbina a gas con una turbina a vapore nella generazione di elettricità. Ciò ha fatto fare un salto al rendimento degli impianti termoelettrici (oggi si raggiungono rendimenti maggiori del 55% contro il 40-45% degli impianti con la sola turbina a vapore) e ha permesso una forte penetrazione dell’uso del gas anche nel settore elettrico.

Accanto ai numerosi vantaggi, il gas ha però un grande inconveniente: è difficile da trasportare. La difficoltà del trasporto non è tecnica, ma economica. Per vendere il gas bisogna costruire una rete di distribuzione che è costosa. Tali costi sono fissi e soggetti a forti economie di scala e di densità. Solo dove il consumo è elevato e concentrato si possono recuperare in tempi ragionevoli i costi per la realizzazione di una rete di distribuzione. Se poi il gas arriva da lontano, ai costi di distribuzione bisogna aggiungere il costo di trasporto su lunghe distanze. Questo ostacolo ha fatto sì che per lungo tempo il gas sia rimasto una fonte consumata a distanze contenute rispetto a dove veniva estratto e adatta ai paesi industrializzati, in quanto caratterizzati da alta intensità di consumo energetico. Una volta creata la rete locale, è diventato però conveniente e anzi indispensabile sviluppare il trasporto su lunghe distanze per sostituire le risorse locali in via di esaurimento o insufficienti per far fronte alla crescita della domanda.

Questo processo è tipico di tutti i mercati dove il consumo di gas si è sviluppato. Per esempio in Italia la Snam ha costruito i gasdotti per distribuire il gas scoperto nella pianura padana negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, ma ha dovuto pensare già a partire dagli anni Settanta a collegare l’Italia con sempre nuove fonti di approvvigionamento (Paesi Bassi, Russia, Algeria, Libia). Quanto è successo in Italia è accaduto anche in altri paesi europei e negli Usa; da una trentina di anni almeno si è andato così sviluppando un florido mercato internazionale del gas.

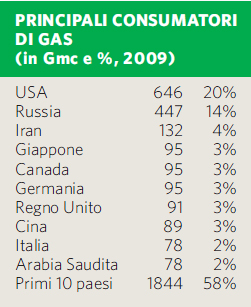

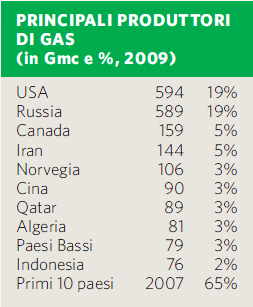

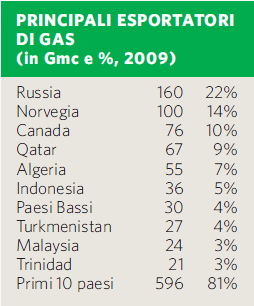

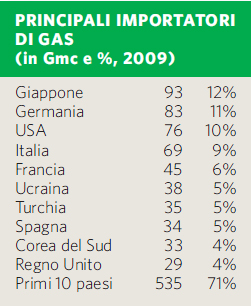

Il consumo attuale di gas è superiore a 3000 miliardi di metri cubi (Gmc). Più di sessanta paesi consumano più di 1 Gmc all’anno e tra questi vi sono tutti i principali paesi industrializzati. L’utilizzo del gas è quindi abbastanza diffuso, ma decisamente meno di quello del petrolio (come detto, più di 130 paesi consumano almeno un milione di tonnellate di petrolio all’anno, che corrisponde in termini energetici a circa 1 Gmc). I principali produttori (Stati Uniti e Russia) sono anche i principali consumatori perché, come detto, vi è un forte vantaggio nel consumare localmente il gas. Tuttavia circa il 30% del gas estratto viene esportato.

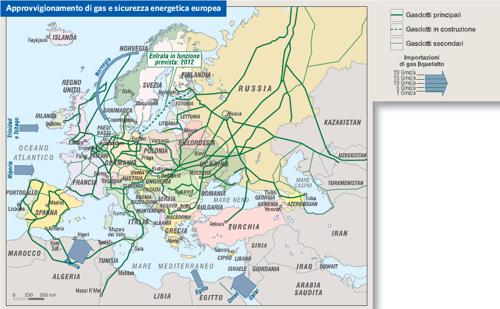

Nel 2009 sono stati esportati e importati nel mondo circa 900 miliardi di metri cubi di gas. Il principale importatore di gas a livello mondiale è l’Unione Europea (Eu), che nel 2009 ha importato più di 300 Gmc, pari a circa due terzi del proprio consumo. Tra i paesi dell’Eu ormai solo i Paesi Bassi sono un importante esportatore netto, essendo anche il Regno Unito divenuto da alcuni anni un paese importatore, in quanto le riserve del Mare del Nord, pur molto consistenti, si vanno esaurendo. Il secondo maggiore importatore è il Giappone, che deve importare tutto il gas che consuma non avendo riserve proprie. Un altro rilevante importatore di gas sono gli Stati Uniti che, tuttavia, sono anche esportatori, avendo un flusso di import-export verso il Canada. L’import americano si è un po’ ridotto negli ultimi anni a causa dello sviluppo della produzione interna di gas non convenzionale. Dal lato degli esportatori, un ruolo fondamentale è giocato da Russia, Norvegia e Algeria per le forniture verso l’Europa, da Indonesia, Malaysia, Brunei verso il Giappone e, come detto, dal Canada verso gli Usa. Paesi come il Qatar, la Nigeria e l’Egitto vendono invece il loro gas in numerosi mercati, sia per la loro posizione geografica, sia perché esportano gas naturale liquefatto (Gnl).

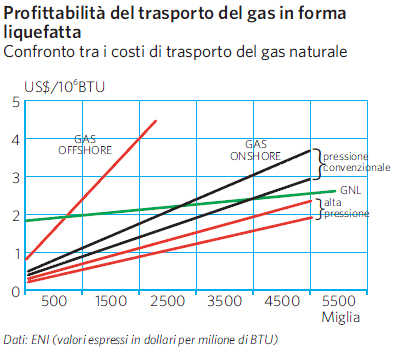

Il Gnl copre solo il 30% circa degli scambi di gas, ma questa quota sta lentamente crescendo. Il commercio internazionale di gas si è infatti sviluppato soprattutto attraverso la realizzazione di gasdotti. La rete di gasdotti, soprattutto verso l’Europa, che, come detto, è la principale area importatrice, si è sempre più infittita, fino al punto che attualmente ci sono numerosi progetti in competizione tra di loro dalla Russia e dal Mar Caspio. Va però tenuto presente che, man mano che le distanze tra centri di produzione e di consumo crescono, aumentano anche i costi di trasporto. Inoltre i gasdotti legano strettamente fornitore e acquirente e sono soggetti al rischio che eventuali paesi di transito, oltre a volere una royalty per il diritto di passaggio, possano mettere in pericolo la sicurezza delle forniture. A fianco dei gasdotti si è quindi sviluppata un’altra modalità di trasporto di gas su lunga distanza: quella attraverso navi metaniere. Il metano, se portato a una temperatura di -161 gradi centigradi, diventa liquido e occupa uno spazio circa seicento volte inferiore. Il Gnl può quindi essere caricato su navi apposite e scaricato ai porti di destinazione, dove subisce il processo inverso, cioè è riscaldato per farlo tornare allo stato gassoso per poterlo immettere nelle reti di trasporto. Poiché gli impianti di liquefazione (e quelli di rigassificazione) sono costosi e consumano molta energia, la catena del Gnl ha costi fissi molto elevati, indipendenti dalla distanza. Questa soluzione è perciò conveniente economicamente solo per trasporti su lunghe distanze (più di 4000 km per gasdotti via terra o di 2000 km via mare), ma ha l’ulteriore vantaggio di rendere meno vincolati tra di loro venditori e acquirenti (soprattutto quando questo mercato si sarà sviluppato con numerosi venditori e numerosi acquirenti).

Dati i suoi vantaggi per gli utilizzatori e le minori emissioni di gas a effetto serra per unità di energia, il gas sta guadagnando quote di mercato nei consumi finali di energia e si prevede che questa tendenza continuerà per molti anni. Ma la penetrazione del gas è adeguatamente sostenuta dalla disponibilità di riserve? La risposta, sulla base dei dati attuali, è positiva. Le riserve provate di gas si aggirano attorno a 190.000 miliardi di metri cubi (187 Tmc), ma questa stima è sicuramente conservativa: man mano che l’esplorazione procede, nuove riserve vengono scoperte. All’attuale ritmo di produzione le riserve di gas sono sufficienti per soddisfare la domanda per più di 60 anni: un dato rassicurante ma evolutivo, perché non solo le riserve, ma anche i consumi stanno crescendo. Tuttavia, negli ultimi trent’anni il rapporto r/p non ha mostrato una tendenza alla diminuzione e anzi oggi, sia per il gas che soprattutto per il petrolio, il numero di anni di vita attesa delle riserve è superiore a quello del 1978. Inoltre oggi si ripone molta fiducia nella possibilità di espandere la produzione di gas da giacimenti non convenzionali, che hanno riserve decisamente più abbondanti.

Da ultimo c’è la questione della sicurezza delle forniture, che non riguarda solo il libero transito nei gasdotti, ma anche la localizzazione delle riserve di gas convenzionale. Da questo punto di vista c’è una certa diversità rispetto alle riserve petrolifere: le riserve di gas sono un po’ meno concentrate di quelle del petrolio (i primi 10 paesi ne possiedono il 72%, contro l’81% del petrolio); l’ Opec ne controlla ‘solo’ il 50% contro il 77% delle riserve petrolifere e infine tra i primi 10 paesi per riserve vi sono anche il Turkmenistan e gli Stati Uniti, che non compaiono nell’analoga lista dei primi 10 paesi per riserve di petrolio. Non si può tuttavia non rilevare che l’area del Medio Oriente (a cui si potrebbe aggiungere quella del Caspio) è quella più dotata sia di riserve petrolifere che di riserve di gas naturale e quindi la diversificazione geografica garantita dal ricorso al gas è solo parziale.

Il gas non convenzionale

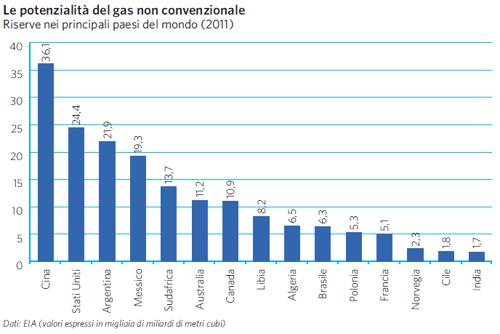

La produzione di gas naturale è interessata in modo crescente da quella che alcuni considerano una rivoluzione: l’estrazione con nuove tecniche che hanno consentito di recuperare gas da risorse ‘non convenzionali’ a costi accettabili. Nella categoria del gas non convenzionale sono incluse tre classi di giacimenti: i giacimenti a bassa porosità (si parla di ‘tight gas’), il metano che si trova in giacimenti di carbone e infine il gas presente in rocce scistose (‘shale gas’).

Da tempo era noto che le riserve di gas non convenzionali erano molto consistenti, ma il loro sfruttamento rimaneva marginale per gli elevati costi di estrazione. La messa a punto di tecnologie di perforazione orizzontale e di frazionamento idraulico delle rocce hanno permesso di abbassare notevolmente tali costi, tanto che ormai negli Usa più della metà del gas prodotto proviene da giacimenti non convenzionali (12% su scala mondiale secondo i dati Iea).

Recentemente negli Stati Uniti vi è stata una forte crescita della produzione di gas da scisti e ciò ha ravvivato l’interesse per un’eventuale esportazione di questa produzione anche altrove. Non esistono tuttavia dati affidabili sulle riserve di questi tipi di gas. Le stime più quotate indicano che le riserve di gas non convenzionale potrebbero essere di 900 Tmc (l’equivalente di circa 32.000 Tcf), da quattro o cinque volte superiori a quelle del gas convenzionale.

Alcuni esperti hanno però messo in guardia contro i troppo facili ottimismi, soprattutto per quanto riguarda il gas da scisti. Le ragioni sono due: a) i costi di produzione rimangono elevati e aumentano notevolmente se si vuole recuperare una frazione importante del gas in situ e b) queste produzioni hanno un impatto ambientale rilevante, non facilmente sopportabile ovunque.

Sicurezza energetica e approvvigionamento di gas dell’Europa

La sicurezza energetica è al centro delle preoccupazioni dei governi. Essa è stata definita dall’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) come «la disponibilità di una fornitura adeguata di energia a un prezzo ragionevole». Come si vede, la definizione contiene due concetti: la disponibilità fisica dell’energia necessaria a soddisfare la domanda e un prezzo tale da non rendere impossibile il mantenimento del livello di consumo. Alla prima esigenza si risponde cercando di garantire la sicurezza delle forniture fisiche. Alla seconda, cercando di limitare la volatilità del prezzo o almeno operando per evitare bruschi shock. Il problema è importante soprattutto per i paesi che importano gran parte dell’energia che consumano e, per tali paesi, può arrivare a determinare in modo rilevante le loro relazioni internazionali.

Il primo modo per abbassare il rischio di interruzione delle forniture è la diversificazione. In effetti, la diversificazione delle fonti impiegate o dei paesi da cui le si importa è una linea tradizionale di politica energetica. La seconda soluzione è quella di cercare di avere un’offerta sovrabbondante rispetto alla domanda. La realizzazione di un sistema di interconnessione tale per cui se si interrompe una linea o si guasta un impianto si è comunque in grado di garantire la continuità di fornitura è un criterio progettuale tradizionalmente adottato nel settore elettrico (detto ‘criterio N-1’). Un regolamento dell’Unione Europea del 20 ottobre 2010 ha esteso questo criterio anche al settore del gas. Un altro strumento per garantire la continuità delle forniture è il possesso di stoccaggi in grado di sostituire gli eventuali deficit di offerta.

Queste misure non esimono tuttavia i paesi importatori dal perseguire l’obiettivo della sicurezza anche attraverso strumenti politici, cioè mantenendo buoni rapporti o stipulando accordi di collaborazione con i paesi da cui provengono le forniture. Talora, però, anche i buoni rapporti non sono sufficienti: recentemente vi sono state due riduzioni delle forniture di gas dalla Russia all’Eu (nel gennaio 2006 e nel gennaio 2009), non perché la Russia abbia deciso di sospendere le forniture o vi sia stato un incidente sui gasdotti, ma a causa della disputa sul prezzo del gas tra Russia e Ucraina, paese attraverso il quale passa gran parte del gas destinato all’Eu.

Nel 2010 un po’ più del 40% del gas importato in Europa è arrivato dalla Russia e questa situazione non sembra destinata a cambiare molto nei prossimi anni. Per questo i paesi dell’Eu (e la stessa Russia) si stanno preoccupando di sviluppare nuovi gasdotti, che consentano di aumentare la sicurezza delle forniture e di evitare di passare sotto le forche caudine dei paesi di transito. Attualmente è già in costruzione il Nord Stream, cioè il gasdotto che collegherà direttamente la Russia alla Germania passando sotto il Mar Baltico (per più di 1200 km) e che sarà in grado di trasportare con due linee ben 55 miliardi di metri cubi di gas all’anno.

Molto più complicata invece è la vicenda del rafforzamento dei collegamenti tra la zona del Caspio e l’Europa. Da un lato c’è il progetto Nabucco, che vede impegnate varie compagnie europee, capeggiate dalla Rwe tedesca, per importare gas dalla regione del Caspio attraverso la Turchia. Il progetto ha il sostegno dell’Unione Europea (e degli Stati Uniti), perché rappresenterebbe un’alternativa alla dipendenza dal gas russo con gas proveniente dall’Azerbaigian o dall’Iran e domani, forse, dal Turkmenistan o persino dal Golfo Persico. Ma i contratti per la fornitura di gas mancano ancora e i rapporti tra Azerbaigian e Turchia non sono molto buoni, mentre l’import dall’Iran è oggi assolutamente osteggiato dagli americani. Dall’altro lato c’è il progetto South Stream, che vedrebbe la realizzazione di un gasdotto dalla Russia alla Bulgaria, passando sotto il Mar Nero per poi dirigersi verso l’Europa centrale e meridionale. Inizialmente (2006) il South Stream vedeva coinvolti solo Gazprom ed Eni, ma successivamente ha assunto una connotazione più europea con la partecipazione della francese Edf e da ultimo della Wintershall tedesca. In entrambi questi progetti la partita geopolitica che si sta giocando è molto complicata per la numerosità dei paesi e dei soggetti industriali interessati. Quel che appare certo al momento è che non c’è spazio per entrambi i progetti, sia per la lenta crescita della domanda di gas in Europa (che potrebbe però essere stimolata dal mancato rilancio o addirittura dall’abbandono in qualche paese del nucleare dopo l’incidente di Fukushima del marzo 2011), sia perché il mercato del Gnl vede un eccesso di offerta a livello mondiale.

Il carbone

Con il termine ‘carbone’ si indicano genericamente tutti i combustibili solidi di origine fossile. Vi sono tuttavia moltissime varietà di carbone che si differenziano per il potere calorifico (passando dalla torba attraverso la lignite e il litantrace per finire con l’antracite si va da meno di 4000 a più di 8000 kcal/kg), ma anche per il contenuto di umidità, di ceneri e materie volatili (si può arrivare al 40% e più) e di altre sostanze inquinanti, tra cui la più importante è lo zolfo.

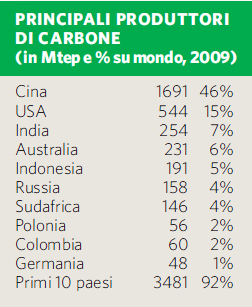

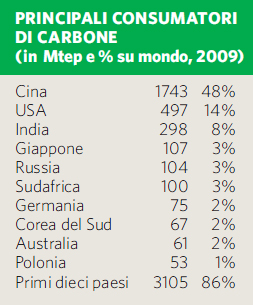

Il carbone è stato il combustibile fossile che ha permesso l’industrializzazione dell’Europa e degli Stati Uniti e per quasi due secoli ha dominato i consumi energetici mondiali un po’ in tutti i settori. Oggi non è più così tranne che in Cina. Tuttavia, il carbone gioca ancora un ruolo fondamentale a livello mondiale nella produzione di energia elettrica e dell’acciaio, mentre nell’industria o nel settore domestico il suo peso è marginale.

Nel 2009 sono stati estratti nel mondo circa sei miliardi di tonnellate di cui cinque miliardi di carbon fossile (hard coal) e un miliardo di lignite (brown coal). La destinazione di questo materiale può essere suddivisa in tre categorie: a) per la produzione di energia elettrica e/o la fornitura di calore (65-70%); b) nel settore siderurgico (6-8%); c) per l’impiego come combustibile presso l’industria e gli altri consumatori finali (circa 25%).

Come risulta da queste cifre, l’impiego del carbone per la produzione termoelettrica rappresenta di gran lunga il suo uso principale e supera largamente quello degli altri combustibili fossili in questo settore. Ciò fa sì che ancora oggi il carbone sia la prima fonte usata per la produzione elettrica. La media mondiale di produzione elettrica da carbone è del 40%, ma in alcuni paesi questa percentuale è molto più alta. Per esempio in Sudafrica e in Polonia essa supera il 90%, sfiora l’80% in Cina e in Australia e si aggira intorno al 70% in India. Negli Stati Uniti è pari a circa il 50%. L’importanza dell’uso del carbone nella produzione elettrica è duplice. Da un lato per alcuni paesi poveri di altre fonti energetiche come Cina e India (che hanno quasi due miliardi e mezzo di abitanti), l’uso del carbone è il solo modo per sostenere la loro crescita economica e garantire l’accesso all’elettricità a tutta la popolazione (in India, secondo il World Energy Outlook dell’Oecd del 2010 ci sono ancora circa 400 milioni di persone senza elettricità). Dall’altro, se si dovesse ricorrere al gas o al petrolio per sostituire una quota importante della produzione elettrica da carbone, l’equilibrio del mercato mondiale di queste fonti verrebbe fortemente influenzato, con un presumibile forte aumento dei prezzi. Tuttavia l’uso del carbone nella produzione elettrica è fonte di preoccupazione per le emissioni di anidride carbonica (CO2) in quanto, a parità di produzione di elettricità, una centrale termoelettrica a carbone emette almeno il doppio di CO2 rispetto a una centrale a ciclo combinato a gas. La soluzione di questo dilemma, se il carbone deve continuare a essere il principale combustibile nella produzione elettrica, dovrebbe venire dal miglioramento delle tecnologie degli impianti a carbone e dallo sviluppo della Ccs (cattura e stoccaggio della CO2).

Anche l’uso del carbone nel settore siderurgico, pur essendo quantitativamente circoscritto (6-7% del consumo mondiale), ha un’importanza strategica non irrilevante perché l’acciaio è indispensabile per le infrastrutture (oltre che come materia prima per alcuni prodotti industriali), che devono realizzare tutti i paesi che vogliono svilupparsi e venir mantenute da quelli sviluppati.

Da ormai una trentina di anni la Cina è diventata il primo produttore e consumatore mondiale di carbone. Questo predominio è cresciuto nel tempo fino al punto che oggi quasi la metà del carbone mondiale è estratto in Cina. Altri importanti produttori di carbone sono Stati Uniti, India, Australia, Indonesia, Sudafrica e Russia. Di solito il carbone viene utilizzato localmente in quanto il suo trasporto è costoso e quindi i grandi paesi produttori sono anche grandi consumatori. Tuttavia il commercio internazionale del carbone non è irrilevante.

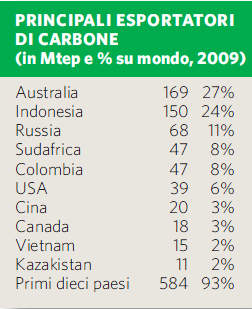

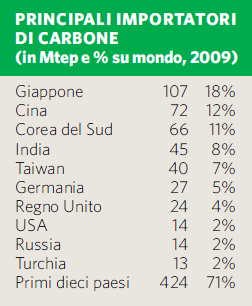

L’esportazione di carbone, pari al 13-15% della produzione mondiale, riguarda solo l’hard coal e avviene quasi interamente via mare (il commercio internazionale via terra nel 2009 è stato pari al 9% del totale delle esportazioni). Un quarto del commercio mondiale di carbone è destinato alla siderurgia, gli altri tre quarti al settore elettrico. I principali esportatori netti (alcuni paesi come Usa e Cina sono sia esportatori che importatori) sono Australia, Indonesia, Russia, Colombia e Sudafrica. Ne risulta che uno dei grandi vantaggi di questa fonte è la diversificazione dei paesi esportatori rispetto al petrolio e al gas. I primi cinque esportatori rappresentano gran parte dell’export mondiale e tra essi solo la Russia è anche un grande esportatore di gas e di petrolio. Ne deriva che l’uso del carbone, almeno nella produzione elettrica, rappresenta un importante elemento di attenuazione dei rischi legati alla dipendenza energetica dei paesi industrializzati e in particolare dell’Europa e del Giappone, che sono i principali paesi importatori.

Un’altra ragione che, nonostante il problema delle emissioni di CO2, lascia presagire che l’impiego del carbone nella produzione elettrica continuerà a essere molto importante anche in futuro è l’abbondanza di questa fonte. Secondo il rapporto ‘Coal Information’ dell’Iea del 2010, le riserve di carbone sono pari a quasi mille miliardi di tonnellate, che corrispondono a 144 anni di produzione ai livelli attuali e sono ben distribuite in tutti i continenti (gli Usa sono il paese dove il carbone è più abbondante, seguiti da Russia e Cina). Se poi consideriamo anche i quantitativi di carbone che si presume di scoprire e/o di poter produrre con tecniche da mettere a punto, le risorse stimate sono pari ad almeno quindici volte le riserve attuali. In altri termini il carbone è la risorsa energetica di gran lunga più abbondante, visto che rappresenta più della metà delle riserve e più dell’80% delle risorse dei combustibili fossili mondiali.

L’energia nucleare

L’energia nucleare è un’energia altamente tecnologica, nel senso che per produrre elettricità per via nucleare la risorsa fondamentale è il sapere tecnologico, mentre il ruolo della materia prima (l’uranio) è molto circoscritto. Inoltre l’impegno per la produzione nucleare è ‘sistemico’, in quanto richiede la partecipazione di molti soggetti con competenze e capacità di alto livello e diversificate. Le attività che bisogna saper svolgere vanno dalla ricerca e sviluppo (R&S) per la messa a punto dei reattori e del ciclo del combustibile a quelle industriali per la produzione in regime di garanzia della qualità dei componenti degli impianti, dalla gestione di un grande cantiere durante la realizzazione degli impianti a quelle necessarie per l’esercizio dei reattori medesimi, dalla capacità di interloquire con le popolazioni dove sorgono i reattori da parte dell’amministrazione pubblica alle capacità dell’autorità di sicurezza di autorizzare e controllare la sicurezza dei reattori. Tutto ciò spiega perché l’energia nucleare non sia alla portata di tutti i paesi, ma solo di quelli tecnologicamente più avanzati e con un’elevata domanda di energia elettrica che giustifichi lo sforzo conseguente.

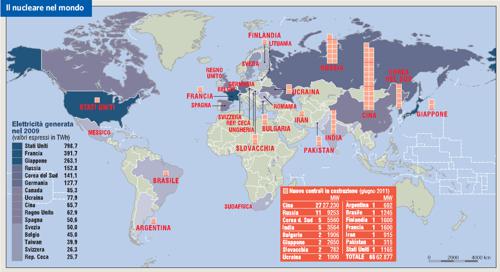

L’utilizzo odierno dell’energia nucleare riguarda quasi esclusivamente la produzione elettrica di base, cioè quella che è sempre presente e non deve essere modulata per seguire l’andamento della domanda. La produzione elettronucleare nel 2010 è stata pari a poco più di 2600 TWh (miliardi di kWh), corrispondenti a circa il 14% della produzione elettrica mondiale. Si tratta di una produzione certamente significativa, ma che non cresce più da alcuni anni. Allo stesso modo cresce poco da circa un ventennio il numero dei reattori in funzione, in quanto alcuni dei vecchi sono stati chiusi e pochi nuovi reattori sono entrati in esercizio ogni anno. La potenza totale però è cresciuta di più, poiché i nuovi reattori sono più grandi di quelli messi fuori servizio.

All’inizio del 2011 vi erano in funzione nel mondo 442 reattori in 30 paesi. Una ventina di questi appartenevano all’Oecd e possedevano più dell’85% della potenza nucleare mondiale in esercizio (circa il 50% in soli tre paesi: Usa, Francia e Giappone). Ciò conferma che l’energia nucleare è adatta per paesi tecnologicamente avanzati, che decidono di impegnarsi nell’uso di questa fonte. In effetti, in metà dei paesi con almeno un reattore la produzione nucleare ha contribuito per almeno un quarto della produzione elettrica nazionale. Dunque la diffusione dell’energia nucleare è piuttosto ridotta e non sta crescendo da circa due decenni, ma laddove c’è il suo peso nel settore elettrico è considerevole.

Dire quali siano le prospettive dell’uso di questa fonte risulta invece difficile, soprattutto dopo il gravissimo incidente alla centrale nucleare giapponese di Fukushima dell’11 marzo 2011. Da un lato, infatti, l’incremento delle preoccupazioni per i cambiamenti climatici e la ricerca di mezzi di produzione di energia elettrica a bassa o nulla emissione di carbonio ha dato una forte spinta a riprendere in considerazione questa fonte, entrata in crisi dopo l’incidente alla centrale di Černobyl’ nel 1986. Quasi tutti i documenti elaborati negli ultimi anni da agenzie o centri di studi specializzati (in particolare dall’Agenzia internazionale per l’energia (Iea) assegnavano a questa fonte un ruolo centrale nelle politiche di riduzione delle emissioni. Inoltre alcuni paesi (tra i quali l’Italia) avevano manifestato un forte interesse a intraprendere o a riprendere il cammino della costruzione di centrali nucleari, tanto che si è cominciato a parlare di ‘rinascimento nucleare’. Anche nei fatti si era vista una certa ripresa dei progetti nucleari. Per esempio, a fine 2004 vi erano 26 reattori in costruzione, mentre a inizio 2011 il loro numero era salito a 64 reattori (di cui 27 in Cina, 11 in Russia, 5 in India e 5 nella Corea del Sud). D’altro canto, però, l’incidente alla centrale di Fukushima ha risvegliato le preoccupazioni del pubblico per la sicurezza di questi impianti e per le conseguenze di eventuali incidenti. In effetti, l’accettazione sociale di questa fonte è sempre stata problematica e i movimenti ambientalisti ne hanno fatto il bersaglio preferito delle loro battaglie fin dagli anni Settanta. Il ripetersi di incidenti gravi, anche se distanziati nel tempo, e la mancata soluzione del problema delle scorie radioattive continuano a impedire all’energia nucleare di essere considerata come tutte le altre fonti e quindi scelta o abbandonata a seconda della sua convenienza economica.

Un altro problema dell’energia nucleare riguarda il rischio di proliferazione: i paesi con un programma nucleare civile hanno un più facile accesso alle armi nucleari, qualora decidano di dotarsene. Questa preoccupazione geopolitica ha sempre condizionato soprattutto la politica americana, che ha cercato di favorire soluzioni tecniche meno proliferanti. Nell’ultimo decennio questo ha portato gli Usa a lanciare prima il Generation IV International Forum (nel 2000) e poi la Global Nuclear Energy Partnership (nel 2006) per sviluppare con la collaborazione internazionale reattori di ‘quarta generazione’ che, oltre a essere più sicuri, siano anche più resistenti alla proliferazione.

La crescente domanda energetica a livello globale ha indotto molti paesi a considerare l’energia nucleare una delle possibili fonti di approvvigionamento, attuali e a lungo termine, sicura, economica e senza grossi impatti sull’ambiente. L’attuale filiera di reattori nucleari, però, presenta un duplice inconveniente: utilizza uranio-235, contenuto nell’uranio naturale allo 0,7%, e solo una piccola parte dell’uranio-238, attraverso la sua trasformazione in plutonio e conseguente fissione. Negli attuali reattori nucleari, l’energia è generata mediamente per circa due terzi dall’U-235 e per un terzo dall’U-238, quindi meno dell’1% dell’uranio naturale estratto è trasformato in energia.

Agli attuali tassi di utilizzo, la durata delle risorse uranifere accertate si riducono a meno di un secolo e quelle stimate solo a qualche secolo, senza contare l’ulteriore riduzione che si potrebbe avere a seguito di un maggiore uso dell’energia nucleare.

In aggiunta, la reazione nucleare produce quantità non trascurabili di attinidi minori (americio, curio, nettunio, ecc.) che, insieme al plutonio, sono i principali responsabili della radioattività a lungo termine nei combustibili esausti e nei relativi rifiuti radioattivi ad alta attività, che necessitano alcune centinaia di migliaia di anni per ridurre il loro carico di radioattività a valori comparabili con quello del fondo naturale ambientale.

Per la gestione del combustibile esausto, quindi, in alternativa al suo smaltimento in formazioni geologiche stabili o al riprocessamento (per recuperare uranio e plutonio da riutilizzare nella fabbricazione di nuovo combustibile a ossidi misti di uranio e plutonio) sono state promosse diverse opzioni, in particolare lo sviluppo di cicli innovativi (Partitioning & Transmutation) che si basano, oltre al recupero di uranio e plutonio, sulla separazione selettiva degli attinidi minori e loro trasmutazione in reattori di futura generazione.

Pertanto, per risolvere le problematiche emerse e migliorare lo sfruttamento dell’energia nucleare, il Dipartimento per l’energia statunitense ha predisposto un complesso programma, denominato “Generation IV”, che definisce e pianifica le attività di ricerca e sviluppo tecnologico di sistemi nucleari innovativi e di impianti per il ciclo del combustibile, dall’estrazione del minerale agli impianti per lo smaltimento finale dei rifiuti.

Il programma pone numerosi obiettivi, raggruppabili essenzialmente nelle seguenti aree:

i) Sostenibilità come capacità di soddisfare le esigenze attuali, rafforzando nel contempo la capacità di approvvigionamento delle future generazioni a tempo indeterminato, rendendo possibile la produzione di nuovi vettori energetici, quali l’idrogeno e, per quanto riguarda i reattori veloci, permettere sia l’utilizzo dell’uranio-238, sia una drastica riduzione dei rifiuti a lunga vita, utilizzando il plutonio e gli attinidi minori come combustibile.

ii) Competitività ed economicità dei sistemi e dell’energia prodotta, con bassi rischi finanziari, attraverso innovazioni e semplificazioni progettuali per aumentare il ciclo di vita degli impianti, ridurne le dimensioni, abbassare i costi di esercizio e del combustibile, ridurre le incertezze e i rischi economici, attraverso lo sviluppo di impianti modulari.

iii) Sicurezza e affidabilità, attraverso una consistente progettazione, per minimizzare la gestione e le conseguenze incidentali e al fine di ridurre le necessità di evacuazione della popolazione.

iv) Resistenza alla proliferazione e protezione fisica, con interventi progettuali innovativi, misure e mezzi per controllare e gestire in sicurezza il materiale nucleare, per prevenirne il potenziale uso bellico e proteggere gli impianti da atti di sabotaggio o terrorismo.

Sulla base dei criteri di selezione posti nella road map per lo sviluppo delle nuove filiere e di circa 100 proposte tecniche, Generation IV ha prescelto sei sistemi, attualmente in fase di sviluppo tecnologico, di cui tre reattori veloci, raffreddati rispettivamente a sodio, piombo e gas, per la chiusura del ciclo del combustibile con la trasmutazione degli attinidi, e tre reattori termici per usi specifici, tra i quali il reattore ad alta temperatura destinato principalmente alla produzione di calore ad alta temperatura per la gassificazione del carbone e la produzione di idrogeno, quale nuovo vettore energetico.

I primi prototipi dei reattori di quarta generazione sono previsti a partire dal 2020, mentre la piena maturità industriale è attesa nella seconda metà del secolo.

A fronte di questi problemi, l’impiego dell’energia nucleare ha il vantaggio di contare sull’impiego di una materia prima, l’uranio, le cui riserve sono localizzate soprattutto in paesi ‘sicuri’ o comunque che consentono una netta diversificazione rispetto ai paesi esportatori di petrolio e/o di gas. Infatti, tra i primi paesi per dotazione di riserve di uranio vi sono l’Australia, il Canada, gli Stati Uniti e alcuni paesi africani che non esportano idrocarburi (Niger, Sudafrica, Namibia). Pertanto l’impiego dell’energia nucleare consente di diversificare il numero dei paesi da cui ci si approvvigiona, accrescendo così la sicurezza delle forniture energetiche.

Dal punto di vista del rapporto r/p, le riserve ragionevolmente sicure producibili a un costo non superiore a 130 dollari per libbra sono sufficienti a coprire la produzione del 2009 per circa 80 anni. Tuttavia questo numero non è molto significativo, perché da un lato lo sviluppo dei programmi nucleari potrebbe portare a un forte aumento della domanda, ma dall’altro l’uranio non è stato ricercato così intensamente come altre materie prime energetiche e quindi si può presumere che le riserve estraibili siano decisamente superiori a quelle attuali. Senza contare che il riciclo del combustibile usato o lo sviluppo di nuovi reattori che utilizzano molto di più l’energia contenuta nell’uranio (oggi se ne usa solo l’1% circa) potrebbero aumentare considerevolmente la durata delle riserve attuali.

L’incidente di Fukushima e le conseguenze internazionali

Certamente quanto è accaduto alle 2:46 del pomeriggio dell’11 marzo 2011 al largo delle coste nord-orientali del Giappone non è un evento comune. Secondo le statistiche, un terremoto di intensità 9 sulla scala Richter e un conseguente tsunami con onde alte in alcuni casi più di 15 metri succede poche volte in un secolo. Ma è successo e ha provocato uno dei più grandi disastri nucleari della storia. Il terremoto e il successivo maremoto ha interessato 14 reattori: tre a Onagawa, sei a Fukushima Daiichi (di cui tre spenti al momento del terremoto), quattro a Fukushima Daini e uno a Tokai. Al momento del terremoto sono intervenute le barre di controllo, che hanno spento automaticamente gli 11 reattori in funzione, ma quando un po’ meno di un’ora dopo è arrivato il maremoto sono cominciati i guai, soprattutto a Fukushima-Daiichi, dove l’incidente si è tramutato in catastrofe.

Quando un reattore viene spento continua a generare calore ancora a lungo e va quindi raffreddato. A tale scopo vi sono delle potenti pompe, alimentate dalla corrente elettrica, che fanno circolare l’acqua nel reattore. Il terremoto ha provocato un immediato black-out, ma le pompe hanno potuto funzionare grazie alla corrente generata da grandi motori diesel, che però hanno smesso di funzionare quando è arrivata l’onda dello tsunami che ha sommerso i locali dove si trovavano. A quel punto sono intervenute le batterie, ma la loro autonomia era solo di qualche ora e, in una situazione di eccezionale gravità per un’ampia zona della costa nord-orientale del Giappone, non si è riusciti a intervenire in tempo per rialimentare le pompe di raffreddamento. Il mancato raffreddamento del nocciolo del reattore ha provocato un inizio di fusione che poi è progredita, a causa della difficoltà a trovare una soluzione alternativa soddisfacente per raffreddare i reattori e le piscine dove era stoccato il combustibile esaurito, prelevato in precedenza dai reattori (la corrente elettrica esterna è stata ripristinata solo il 3 aprile). Ad aggravare la situazione vi è stata la produzione di una grande quantità di idrogeno (dovuta probabilmente all’interazione tra il vapore e le guaine del combustibile), che ha dato luogo nei giorni successivi a ben tre esplosioni, con notevole danneggiamento degli edifici dei reattori. Inoltre, dai reattori con combustibile parzialmente fuso si sprigionava vapore che ha dovuto essere scaricato in atmosfera per impedire un eccessivo aumento della pressione nel contenitore primario, ma con il risultato di emettere all’esterno grandi quantità di radioattività. A ciò si è aggiunto una fuga di acqua radioattiva, scaricata direttamente in mare da uno dei reattori danneggiati.

Inizialmente l’incidente era stato classificato di livello quattro nella scala Ines (International Nuclear and Radiological Event Scale), cioè un incidente senza conseguenze all’esterno del reattore, quindi il 18 marzo il livello è stato portato a cinque, corrispondente a un incidente con possibili conseguenze all’esterno dell’impianto, e infine il 12 aprile la gravità è stata alzata al livello 7, il massimo della scala Ines, corrispondente a un incidente con «grande rilascio di materiale radioattivo con diffusi effetti sulla salute e l’ambiente che richiede interventi estesi e duraturi». Nel comunicato dell’Agenzia giapponese della sicurezza (Nisa) si precisava che le emissioni a quella data erano pari a circa il 10% di quelle dell’incidente di ˇCernobyl’, l’unico altro incidente catastrofico verificatosi nella storia del nucleare civile. Verso la metà di aprile la Tepco, proprietaria dei reattori danneggiati, ha presentato un programma di azioni per riportare sotto controllo la situazione nel giro di alcuni mesi e tale programma è in corso di realizzazione.

L’energia nucleare è per definizione basata su una tecnologia con forti interazioni internazionali: quel che accade in un posto non può lasciare indifferenti anzitutto gli altri paesi con reattori nucleari, ma anche quelli che non li hanno, non essendoci barriere che fermano la radioattività rilasciata in caso di incidente. Dopo l’incidente catastrofico di Fukushima l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Iaea) si è per prima chiesta se le attuali istituzioni internazionali e i loro poteri siano adeguati a garantire la sicurezza dell’impiego civile dell’energia nucleare nel mondo. La risposta sembra abbastanza facile in linea di principio (bisognerebbe rafforzare i poteri di indirizzo e di controllo dell’Iaea e/o di altri organismi internazionali), ma di difficile definizione pratica, in quanto richiede il trasferimento di potere dai singoli stati a uno o più organismi internazionali. Un analogo problema si pone per lo svolgimento degli ‘stress test’, cioè della verifica della sicurezza dei reattori esistenti, alla luce di quanto accaduto a Fukushima. Chi deve fissare le regole e chi fa le verifiche per decidere se un reattore può continuare a funzionare o deve essere spento?

Anche se i paesi maggiormente dipendenti dall’energia nucleare, come la Francia e lo stesso Giappone, non possono certo permettersi di chiudere le loro centrali, è probabile che lo sviluppo dell’energia nucleare nel mondo subirà un brusco colpo di freno dopo l’incidente di Fukushima. Alcuni paesi, come la Germania, hanno annunciato di voler accelerare la loro uscita dal nucleare; per altri, che pensavano di avviare la costruzione di nuovi reattori, sarà fatale prendersi una pausa di riflessione - che in Italia è stata sancita dall’esito della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011 - per meglio capire la portata delle conseguenze dell’incidente. Un effetto collaterale di questa situazione sarà che, a livello internazionale, non ci sarà il contributo che ci si aspettava dal nucleare per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei prossimi anni. La catastrofe giapponese impegnerà quindi i governi e le diplomazie internazionali a cercare nuove e più sfidanti forme di collaborazione non solo in campo nucleare, ma anche in quelle per la lotta ai cambiamenti climatici.

Le fonti rinnovabili

Le fonti di energia rinnovabile (Fer) sono numerose e si differenziano da molti punti di vista, ma hanno per lo più in comune la caratteristica di essere basate su flussi a bassa intensità che necessitano di ampie superfici per ottenere quantità significative di energia e di potenza. Esse vanno dall’energia solare all’energia eolica, dall’energia idroelettrica a quella delle maree, dalla biomassa all’energia geotermica. Si suole poi distinguere l’uso delle fonti rinnovabili in tre categorie: usi termici (per riscaldamento, acqua calda, cucina), usi per trasporti (soprattutto biocarburanti) e usi elettrici (trasformazione in energia elettrica).

Per lungo tempo le fer (e l’energia animale) sono state le uniche fonti di energia a disposizione dell’umanità. In particolare la legna rappresentava la fonte principale per gli usi termici. Ancora oggi la biomassa, usata soprattutto nei pvs, è la principale fonte rinnovabile impiegata, anche se la contabilità del suo uso è incerta. A partire dalla fine dell’Ottocento si è sviluppato l’uso dell’energia idroelettrica e successivamente quella delle altre fonti per la produzione elettrica. Ancora più recentemente (dagli anni Ottanta del secolo scorso) si è sviluppata la produzione di biocarburanti sia sotto forma di alcol (etanolo) che di sostanze oleose (biodiesel).

Per fronteggiare la crisi economica mondiale del 2008 i principali paesi al mondo hanno avanzato misure eccezionali di stimolo fiscale nell’ordine di 3.200 miliardi di dollari; secondo le stime il 16,3% di questi interventi, pari a 521 miliardi, sono stati specificamente destinati a politiche pluriennali per la sostenibilità energetica e ambientale.

I paesi asiatici sono stati i principali fautori di una politica antirecessiva ‘verde’, prevedendo misure per 342 miliardi di dollari pari al 65% del green stimulus globale.

In particolare la Cina ha impegnato a questo fine il 3,1% del proprio pil, pari a 218 miliardi di dollari, ovvero al 42% di tutti gli interventi ‘verdi’ a livello mondiale, e ha mobilitato più di un terzo di queste risorse tra gennaio e agosto 2010 impiegandole soprattutto a sostegno dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile e per il miglioramento della gestione delle acque e dei rifiuti.

Lo sviluppo di progetti infrastrutturali energetici e di trasporto volti alla riduzione dell’impatto ambientale dell’attività umana costituisce la cifra caratteristica della politica cinese, tanto da destinarvi circa la metà delle risorse previste e suddividere il resto tra interventi per le rinnovabili e l’efficienza energetica.

Tra i paesi asiatici è però la Corea del Sud a rappresentare un esempio di strategia ad ampio spettro per la trasformazione sostenibile del proprio sistema economico, attraverso l’ideazione di un Green New Deal Plan che impegna il paese a uno sforzo complessivo di 60 miliardi di dollari, pari al 5% del pil, il più elevato in proporzione a livello globale.

Sviluppo delle fonti rinnovabili con tariffe incentivanti, prestiti e fondi speciali, sostegno all’industria dell’efficienza energetica, fondi pubblici destinati a ricerca e sviluppo sono le architravi della strategia coreana volta a creare nuovi fattori di competitività, puntando alla crescita nel proprio territorio di settori industriali verdi tecnologicamente all’avanguardia, con forte capacità di esportazione e con ampie ricadute occupazionali.

In Corea del Sud, come in Cina, le politiche antirecessive verdi si sono legate a politiche industriali esplicitamente orientate alla creazione di una manifattura in grado di cogliere le opportunità offerte dall’emergere dei mercati della sostenibilità.

Obiettivo non dissimile è perseguito anche dall’amministrazione Obama, che attraverso una molteplicità di misure - dai crediti fiscali per impianti di produzione di tecnologia verde, ai vincoli di ‘buy American’ per la tecnologia e la componentistica impiegata nei progetti pubblici, ai fondi pubblici in R&S per l’energia sostenibile - punta al consolidamento del Green Manufacturing statunitense.

Queste politiche si integrano con il green stimulus americano, il secondo per dimensioni dopo quello cinese, che prevede interventi per 113 miliardi di dollari stanziati dall’American Reinvestment and Recovery Act di Barack Obama e dall’Emergency Economic Stabilization Act dell’amministrazione Bush, corrispondenti a meno dell’1% del pil americano. I programmi di stimolo risentono però di difficoltà di implementazione, in particolare a livello statale e locale, e sono sottoposti al rischio di drastica riduzione a seguito della vittoria repubblicana al Congresso americano nelle elezioni di midterm.