Valore, teorie del

Valore, teorie del

Introduzione

Per 'teoria del valore' si possono intendere due cose distinte: la determinazione quantitativa dei rapporti secondo cui le merci vengono scambiate sul mercato, cioè dei loro prezzi relativi; oppure la ricerca dell'origine del valore delle merci, dunque l'indagine circa il fondamento stesso, l'oggetto e il metodo del discorso economico.

Circa la sostanza che conferisce valore alle merci, le due spiegazioni rivali possono essere definite l'una 'oggettiva', l'altra 'soggettiva'. La prima riconduce il valore delle merci al lavoro che direttamente o indirettamente è stato impiegato per produrle: essa sarebbe oggettiva in quanto il lavoro impiegato per produrre una merce dipende dalle tecniche di produzione adottate, e queste in ogni dato momento sono date. La seconda spiegazione del valore delle merci nega che questo dipenda da loro proprietà intrinseche: il valore delle merci dipenderebbe dall'apprezzamento, da parte dei singoli soggetti, dell'attitudine dei beni economici a soddisfare i bisogni. La teoria del valore utilità intende spiegare i prezzi delle merci a partire da quanto appare sul mercato; la teoria del valore lavoro, a partire da quanto avviene nella sfera della produzione. Le due teorie sottendono una diversa visione del mondo, per quanto riguarda lo scopo della produzione. La teoria del valore utilità assume che scopo della produzione sia la produzione di valori d'uso, il soddisfacimento dei bisogni dei consumatori. La teoria del valore lavoro assume invece che scopo della produzione sia la produzione di valori di scambio, in vista della realizzazione di un profitto. La teoria del valore lavoro e la teoria del valore utilità sono dunque contrapposte nelle premesse e nelle conclusioni; se però si concepisce il sistema capitalistico come un sistema storicamente determinato, esse hanno una implicazione comune.

La teoria del valore lavoro, in quanto fa dipendere il valore delle merci dalle tecniche di produzione, rinvia alla questione delle macchine: se siano neutrali, se di esse si faccia un uso capitalistico, o se abbiano addirittura una forma capitalistica. Soltanto nel primo caso una teoria del valore lavoro sarebbe oggettiva in senso stretto, e peraltro non sarebbe in contraddizione con una teoria del valore utilità. Nel secondo e nel terzo caso il valore delle merci verrebbe invece a dipendere dalle decisioni dei capitalisti circa l'uso o la forma delle macchine e dunque circa le tecniche di produzione. Una teoria del valore utilità, d'altra parte, presuppone la sovranità del consumatore, sovranità di cui si può dubitare. La scelta dei consumatori, quale si esprime sul mercato, è necessariamente limitata all'ambito delle alternative offerte dai produttori. Può perciò darsi che le scelte registrate sul mercato siano soltanto preferenze di secondo ordine, rispetto alle scelte che i consumatori farebbero se fossero disponibili altre alternative (v. Dobb, 1940; tr. it., p. 295). Tutte e due le teorie, anche se in modo differente, rinviano dunque al particolare modo di produzione cui si riferiscono e al diverso potere dei diversi soggetti economici e delle diverse classi sociali. In tutti e due i casi è il rapporto capitalistico a determinare il valore delle merci, in quanto esso determina sia le tecniche di produzione sia i gusti dei consumatori, all'interno di un processo di produzione e riproduzione il cui fine non è il valore d'uso bensì il valore di scambio: il profitto.

Riflessioni importanti sulla categoria del valore si trovano anche in epoche precapitalistiche. Come tutte le altre categorie dell'economia politica, tuttavia, anche questa acquista significato sistematico e rilevanza analitica e politica soltanto quando la forma capitalistica della produzione, della distribuzione e dell'uso del sovrappiù si afferma in maniera compiuta.

L'epoca classica

Al centro dell'economia politica classica, e successivamente della critica marxiana, sta il concetto di sovrappiù (la Ricchezza delle nazioni di Adam Smith è del 1776; i Principî di David Ricardo sono del 1817-1821; gli scritti di Karl Marx qui rilevanti vanno dal 1835 al 1883). Il sovrappiù è quel che resta del prodotto sociale (tutto quanto viene prodotto in un'economia, in un dato periodo di tempo), una volta reintegrati i mezzi di consumo necessari per la riproduzione dei lavoratori, nonché i mezzi di produzione consumati o logorati nel processo produttivo. In generale il prodotto sociale sarà composto da beni eterogenei, mentre la determinazione quantitativa del sovrappiù richiede che i termini della somma algebrica da cui questo risulta siano espressi nella stessa unità di misura. La rappresentazione quantitativa del processo capitalistico di produzione e riproduzione economica e sociale richiederà dunque una teoria dei prezzi che consenta una contabilità adeguata delle diverse grandezze. Questa contabilità, che per il capitalismo è essenziale, è però premessa necessaria ma non sufficiente per la parte critica del discorso, per l'analisi della distribuzione del prodotto sociale tra le differenti classi della società. Questa analisi, che a maggior ragione non può non essere storicamente determinata, richiede non solo una teoria dei prezzi ma anche, e prima, un'indagine circa le cause della ricchezza e l'origine del valore.

Adam Smith: il lavoro

Per Smith "il lavoro svolto in un anno è il fondo da cui ogni nazione trae in ultima analisi tutte le cose necessarie e comode della vita che in un anno consuma" (v. Smith, 1776; tr. it., p. 3). All'origine del sovrappiù sta dunque la produttività del lavoro. A sua volta, la produttività del lavoro dipende dalla divisione del lavoro, e questa dalla tendenza propria della natura umana al baratto e allo scambio. Poiché il lavoro può essere produttivo di sovrappiù in tutti i settori dell'economia, per l'economia nel suo complesso il sovrappiù potrà essere determinato quantitativamente soltanto in termini di valore, e il lavoro potrà essere preso a "misura reale" del valore stesso. Normalmente il valore di scambio di una merce è espresso nei termini del denaro che se ne può avere in cambio, anziché in termini di lavoro o di un'altra merce. La moneta è però una unità di misura variabile. Anche il lavoro lo è, e tuttavia, a differenza della moneta e di qualsiasi merce, è preferibile come unità di misura poiché "in ogni tempo e luogo, uguali quantità di lavoro si può dire abbiano uguale valore per il lavoratore. Nel suo stato ordinario di salute, di forza e d'animo, al livello ordinario della sua arte e della sua destrezza, egli deve sacrificare sempre la stessa quantità del suo riposo, della sua libertà e della sua felicità. [...] Soltanto il lavoro dunque, non variando mai nel suo proprio valore, è l'ultima e reale misura con cui il valore di tutte le merci può essere stimato e paragonato in ogni tempo e luogo. È il loro prezzo reale; la moneta è solo il loro prezzo nominale" (v. Smith, 1776; tr. it., p. 35).

Lavoro contenuto e lavoro comandato

Se "il lavoro svolto in un anno è il fondo da cui ogni nazione trae in ultima analisi tutte le cose necessarie e comode della vita", sembrerebbe ragionevole dedurre che il valore di una merce dipende dal lavoro che vi è contenuto. Smith ritiene invece che ciò sia vero soltanto in quello stadio "rozzo e primitivo" della società nel quale tutto il prodotto del lavoro appartiene al lavoratore. Così, "se in un popolo di cacciatori uccidere un castoro costa di solito un lavoro doppio rispetto a quello che occorre per uccidere un cervo, un castoro si scambierà naturalmente per due cervi, ovvero avrà il valore di due cervi" (v. Smith, 1776; tr. it., p. 49).

Quando la produzione abbia modi e fini capitalistici, sia cioè produzione per il profitto anziché per l'uso, questa semplice regola di determinazione dei prezzi relativi non vale più, poiché il prezzo di una merce dovrebbe pagare non soltanto il lavoro che vi è contenuto, ma anche profitti e rendite. In una situazione capitalistica il prodotto del lavoro non appartiene tutto al lavoratore: "Nella maggior parte dei casi egli dovrà spartirlo col proprietario dei capitali che lo occupano. E la quantità di lavoro comunemente impiegata nel procurarsi o nel produrre una merce non è più l'unica circostanza che può regolare la quantità di lavoro che essa dovrebbe comunemente comprare, o comandare o ricevere in cambio. È evidente che una quantità addizionale deve spettare ai profitti dei capitali che hanno anticipato i salari e fornito i materiali di quel lavoro. Non appena la terra di un paese diventa tutta proprietà privata, i proprietari della terra, come tutti gli altri uomini, amano mietere dove non hanno seminato ed esigono una rendita anche per il suo prodotto naturale" (ibid., p. 51). Di qui un paradosso, peraltro fecondo: se si assume che il valore di una merce corrisponde al lavoro che si può comperare ("comandare") con il ricavato della sua vendita, sembrerebbe che il lavoro comandato da una merce sia maggiore di quello che vi è contenuto. In verità Smith commette un errore, confondendo il lavoro contenuto con il salario pagato.

L'ambigua conclusione smithiana è questa: "Il valore reale di tutte le diverse parti componenti del prezzo è misurato dalla quantità di lavoro che ognuna di esse può comprare o comandare. Il lavoro misura il valore non solo della parte del prezzo che si risolve in lavoro, ma anche di quella che si risolve in rendita e di quella che si risolve in profitto. In ogni società il prezzo di ogni merce si risolve, in definitiva, nell'una o nell'altra di queste parti o in tutte e tre, mentre in ogni società progredita tutte e tre entrano, poco o tanto, come componenti del prezzo della maggior parte delle merci" (ibid., p. 51). Da un lato Smith pensa che salario, profitto e rendita siano il risultato della divisione di un valore che ha precedentemente avuto origine dal lavoro erogato dal lavoratore. Dall'altro egli accenna una teoria 'additiva' del valore, sostenendo che salario, profitto e rendita sono le fonti originarie di ogni reddito, così come di ogni valore di scambio. Da questa ambiguità hanno origine le due grandi linee di pensiero in tema di teoria del valore: da un lato vi è chi ritiene che salario, profitto e rendita siano parti di un valore a essi presupposto e che ha come sola origine il lavoro; dall'altro vi è chi ritiene che dietro a ciascuna forma di reddito vi sia un distinto 'fattore produttivo'.

David Ricardo: valore e prezzi

Nell'elaborazione della sua teoria del valore, che è parte iniziale ed essenziale della sua teoria della distribuzione del prodotto sociale, Ricardo muove da una critica della teoria smithiana e in particolare dalla confusione, nella teoria di Smith, fra la quantità di lavoro necessaria per produrre una data merce, e il prezzo del lavoro (il salario pagato). L'esito della critica ricardiana è l'affermazione della teoria del valore lavoro: "Che la quantità maggiore o minore di lavoro impiegata nella produzione delle merci sia l'unica causa possibile della modificazione del loro valore è del tutto chiaro, non appena si sia d'accordo che tutte le merci sono il prodotto del lavoro e non avrebbero alcun valore se non fosse per il lavoro speso nella loro produzione" (v. Ricardo, 1817; tr. it., p. 397).

Ricardo ammette che vi sono merci il cui valore è determinato esclusivamente dalla scarsità. Tuttavia, argomenta Ricardo, queste merci formano una piccolissima parte della massa di merci scambiate giornalmente sul mercato, mentre la parte di gran lunga maggiore delle merci che sono oggetto di desiderio è procurata dal lavoro: "Perciò, quando parliamo di merci, del loro valore di scambio e delle leggi che ne regolano i prezzi relativi, intendiamo sempre riferirci esclusivamente alle merci la cui quantità può venire accresciuta con l'impiego dell'operosità umana e sulla cui produzione la concorrenza agisce senza limitazione" (ibid.; tr. it., p. 8). Ricardo conviene anche, con Smith, che nei primi stadi della società il valore di scambio di queste merci dipende ("quasi esclusivamente") dalla relativa quantità di lavoro erogata per ciascuna. In Smith ci sarebbe però, secondo Ricardo, una confusione. Smith ammette che ogni incremento nella quantità di lavoro deve aumentare il valore della merce nella quale essa si manifesta, così come ogni diminuzione deve diminuirlo. Tuttavia, come unità di misura, egli prende non la quantità di lavoro erogata nella produzione di un dato oggetto, ma la quantità di lavoro che l'oggetto può comandare nel mercato: "come se queste due espressioni fossero equivalenti". Soltanto se il compenso del lavoratore fosse sempre proporzionato a ciò che egli produce, il lavoro erogato nella produzione di una merce e la quantità di lavoro che quella merce consentirebbe di acquistare sarebbero entrambe grandezze mediante le quali misurare accuratamente le variazioni delle altre cose. Queste grandezze, tuttavia, non sono eguali.

L'errore di Smith sta nella confusione fra lavoro erogato e salario, nel non intendere che la differenza fra lavoro comandato e lavoro incorporato corrisponde al lavoro erogato ma non pagato. Secondo Ricardo è invece esatto affermare, come Smith aveva affermato in precedenza, che "il rapporto fra le quantità di lavoro necessarie a procurarsi diversi oggetti sembra sia la sola circostanza che possa offrire una qualche regola per scambiarli l'uno con l'altro" (v. Smith, 1776; tr. it., p. 49). In altre parole: è la quantità relativa di merci che il lavoro produce, e non la quantità relativa di merci che sono date al lavoratore in cambio del suo lavoro, che ne determina il valore relativo. Se si mantiene anche per la situazione capitalistica la nozione di lavoro comandato da una merce quale lavoro contenuto nelle merci con cui essa si scambia, allora si conserva la conclusione che pareva limitata allo stadio "rozzo e primitivo": il lavoro contenuto determina il rapporto di scambio fra le merci, secondo rapporti che sono uguali ai rapporti fra le quantità di lavoro oggettivate nelle merci. L'unica differenza tra lo scambio semplice e lo scambio in condizioni capitalistiche sta nel fatto che nel primo caso tutto il valore che si forma nello scambio è percepito dal lavoratore, mentre nel secondo caso questo valore si suddivide tra le tre classi della società capitalistica. La tesi fondamentale di Ricardo è che il modo in cui il valore, una volta formatosi, si distribuisce, non ha nulla a che vedere col modo in cui esso si forma (v. Napoleoni, 1976, p. 35).

Il valore come somma o come divisione

Smith sostiene che: 1) l'intero prodotto annuo o, che è lo stesso, l'intero prezzo di questo prodotto si divide naturalmente in tre parti: rendita, salari e profitti; 2) in ogni società esistono dei saggi 'naturali' della rendita, del salario e del profitto, la cui somma determina il prezzo delle merci. Ricardo accetta la prima proposizione, mentre rifiuta la seconda (dalla quale seguirebbe che il prezzo naturale di una merce varia al variare dei saggi naturali delle sue parti componenti). La ragione per la quale Ricardo rifiuta la teoria additiva è da ricercare da un lato nella estensione a una situazione capitalistica della teoria del valore basata sul valore contenuto, dall'altro nella sua teoria del saggio dei profitti. Questo, per Ricardo, è determinato da due ordini di circostanze: dalle condizioni tecniche della produzione e dal saggio di salario. Date le prime, il prodotto sociale (netto di rendita) si distribuirà tra profitti e salari. Fra queste due grandezze vi è una relazione inversa, tale che se il saggio di salario è alto, il saggio dei profitti è basso: "Se il grano deve ripartirsi tra l'agricoltore e il lavoratore, quanto maggiore è la porzione che viene data a quest'ultimo, tanto minore sarà la porzione che rimane al primo" (v. Ricardo, 1817; tr. it., p. 25).

Mentre per Smith si tratta di una somma, per Ricardo si tratta di una divisione. Come noterà Karl Marx. "Se io determino in modo autonomo la grandezza di tre differenti linee rette e poi con queste tre linee come 'parti costitutive' formo una quarta linea retta di grandezza pari alla loro somma, non è affatto lo stesso procedimento che se, invece, ho davanti a me una data linea retta e per un qualunque scopo divido questa in tre segmenti differenti, in un certo qual senso la 'risolvo'. Nel primo caso la grandezza della linea cambia interamente con la grandezza delle tre linee, di cui costituisce la somma. Nel secondo caso la grandezza dei tre segmenti è limitata, già in precedenza, dal fatto che essi costituiscono parti di una linea di determinata grandezza. [...] Ricardo suddivide il prezzo della merce in queste parti costitutive. La grandezza di valore è dunque il prius. La somma delle parti costitutive è presupposta come grandezza data, si parte da essa, non come al contrario fa spesso Smith, il quale in contrasto con le proprie concezioni più giuste e più profonde, deriva la grandezza di valore post festum dall'addizione delle parti costitutive" (v. Marx, 1867-1894; tr. it., vol. II, pp. 401-408).

Saggio dei profitti e prezzo delle merci

La teoria ricardiana del valore, tuttavia, patisce delle eccezioni. Per Ricardo la teoria del valore è strumentale alla determinazione del saggio dei profitti (che è il rapporto tra profitti e capitale investito). Poiché il prodotto sociale consiste in merci eterogenee, per misurare i profitti occorre conoscere il prezzo delle diverse merci. Questi prezzi, per evitare ragionamenti in circolo, dovranno essere indipendenti dal saggio dei profitti. Per soddisfare tale requisito Ricardo adotta una teoria del valore contenuto, in quanto questo sembrerebbe dipendere solo dalle condizioni tecniche di produzione.

Nei diversi settori dell'economia il saggio dei profitti non può essere diverso durevolmente, poiché il capitale si muove in cerca delle occasioni più profittevoli. Ora si può dimostrare che, affinché il saggio dei profitti risulti uniforme nell'economia, in equilibrio le merci dovrebbero scambiarsi secondo la quantità di lavoro che esse contengono. In realtà la determinazione dei prezzi sulla base del lavoro contenuto risulta invariante rispetto alla distribuzione del prodotto sociale soltanto se i periodi di produzione sono uguali nei diversi settori. Se sono diversi, l'uniformità dei saggi di profitto richiede che il profitto stesso sia commisurato al periodo di produzione: non sarebbe una situazione di equilibrio quella in cui un capitale impegnato per un anno e uno impegnato per due anni dessero lo stesso reddito. Perché i saggi di profitto siano uniformi bisognerà dunque tener conto dei periodi di produzione delle diverse merci. Se i periodi di produzione sono diversi, i prezzi delle merci verranno a dipendere non soltanto dal lavoro in esse contenuto, ma anche dal saggio dei profitti, e in tal caso i prezzi non risulteranno indipendenti dalla distribuzione del prodotto sociale. Analoghe eccezioni alla teoria del valore lavoro si manifestano quando i diversi settori impieghino quantità diverse di beni capitali. Ricardo è consapevole di questo limite di una teoria del valore lavoro, ma ritiene che essa consenta una approssimazione accettabile. Marx, al contrario, non potrà ignorare queste 'eccezioni', che sono all'origine del cosiddetto 'problema della trasformazione'.

La critica marxiana

La categoria 'centrale' dell'economia politica classica è quella del sovrappiù: essa tuttavia non dice quale sia l'origine della forma capitalistica del sovrappiù, il profitto. Questa è la domanda che pone Marx, e la sua teoria del valore ne costituisce la risposta, nel tentativo di disvelare il "nesso interno" del rapporto capitalistico.

Marx muove da una riflessione critica circa i concetti di lavoro comandato di Smith e di lavoro contenuto di Ricardo. Marx accetta da Ricardo l'idea che il valore di scambio delle merci sia regolato dal principio del lavoro contenuto non solo nello stadio "rozzo e primitivo" della società, ma anche nel modo di produzione capitalistico; tuttavia Ricardo, secondo Marx, sbaglia poiché fa scambiare il capitale direttamente contro lavoro invece che con la merce forza lavoro. Questo non significa che il principio smithiano del lavoro comandato sia erroneo o inutile. Per Marx è vero che in Smith vi sono incertezze e confusioni, tuttavia le contraddizioni di Smith hanno questo di importante: "che contengono problemi che egli in verità non risolve, ma che egli, contraddicendosi, enuncia. Sotto questo rapporto, l'esattezza del suo istinto è dimostrata, nel migliore dei modi, dal fatto che i suoi successori accolgono, in contrasto tra di loro, ora l'uno ora l'altro aspetto della sua dottrina" (v. Marx, 1905-1910; tr. it., vol. I, p. 268). Per Marx, in particolare, resta vero che quando la merce funziona come capitale, quando essa viene impiegata nell'acquisto di lavoro vivo, allora il valore acquistato è maggiore del lavoro che è stato necessario per produrre il capitale merce. Il modo in cui Marx concilia i due principî smithiani è il seguente: nel capitalismo anche il lavoro è una merce e dunque ha un valore di mercato; tuttavia il luogo in cui si determinano il nesso e la differenza fra lavoro contenuto e lavoro comandato non è il mercato, ma la sfera della produzione.

Lavoro e forza lavoro

Il lavoro in generale è la principale attività materiale con la quale l'uomo si pone in rapporto con la natura, al fine di trarne valori d'uso. Per Marx il processo capitalistico di produzione è però una forma storicamente determinata della produzione sociale in generale. La caratteristica principale del modo capitalistico di produzione è che in questo caso il processo è del tipo Denaro-Merce-Denaro, e non Merce-Denaro-Merce. Nel ciclo M-D-M lo scopo dello scambio è quello di ottenere una merce finale atta a soddisfare bisogni diversi da quelli che possono essere soddisfatti con la merce posseduta e ceduta inizialmente (scopo dello scambio è in questo caso quello di ottenere valori d'uso, e la moneta serve soltanto all'intermediazione nello scambio delle merci). Nel ciclo D-M-D si cede denaro per ottenere altro denaro: scopo di questo processo non è l'ottenimento di valori d'uso, bensì la realizzazione di un plusvalore. Questa è infatti la prospettiva del mondo degli affari, che dal denaro si separa non per soddisfare i bisogni dei consumatori, ma al fine di ottenere più denaro. Perché l'operazione abbia un senso, la somma ottenuta (se il plusvalore è realizzato, se la merce che l'ha incorporato è stata venduta vantaggiosamente) dovrà essere maggiore di quella anticipata: la forma effettiva del ciclo dovrà dunque essere D-M-D', dove D' sarà maggiore di D. La differenza rispetto al valore originario costituirà il profitto.

Si tratta ora di spiegare come mai D' possa risultare, e per il capitalista debba risultare, maggiore di D. La spiegazione marxiana è la seguente. Il processo si apre con uno scambio di potere d'acquisto contro una merce. Tuttavia non esiste nessuna risorsa o merce (salvo una) che allo stesso tempo abbia valore d'uso e sia fonte di valore, così come deve essere affinché D' sia maggiore di D. Diventa dunque necessario indagare come si svolga il modo capitalistico di produzione e riproduzione. Secondo Marx "il capitalista compera agli stessi operai, a quanto sembra, il loro lavoro con del denaro. Per denaro essi gli vendono il loro lavoro. Ma ciò non è che l'apparenza. Ciò che essi in realtà vendono al capitalista per una somma di denaro è la loro forza lavoro. [...] La forza lavoro è dunque una merce, che il suo possessore, il salariato, vende al capitale. Perché la vende? Per vivere" (v. Marx, 1849; tr. it., p. 31). Per Marx l'unica merce che ha insieme valore d'uso e capacità di valorizzazione è la forza lavoro. Di questa merce, che costituisce l'unica proprietà del lavoratore 'libero', il lavoratore stesso non può fare uso poiché non possiede i mezzi di produzione, e dato che lo stadio di sviluppo delle forze produttive esclude la produzione desarmata manu. Questa merce può soltanto venderla a chi - il capitalista - possiede potere d'acquisto da trasformare in capitale, la immette e la utilizza nel processo produttivo, e ne trae il plusvalore che con l'ulteriore trasformazione della merce prodotta in denaro si realizzerà (se si realizzerà) nella forma di profitto.

Plusvalore e profitto

Per Marx il valore di una merce si scinde in tre parti: capitale costante, capitale variabile, plusvalore. Il processo produttivo si apre con la spesa, da parte del capitalista, del suo capitale monetario nell'acquisto dei mezzi di produzione e della forza lavoro. La forza lavoro, come qualsiasi altra merce, viene pagata secondo il suo valore, che è pari al tempo di lavoro necessario per riprodurla, cioè per produrre i mezzi di sussistenza del lavoratore. Al termine del processo di produzione il capitale è trasformato in merci che hanno un valore superiore a quello del capitale produttivo iniziale. La parte di capitale monetario spesa nei mezzi di produzione (capitale costante) non cambia la sua grandezza di valore; mentre la parte spesa in forza lavoro (capitale variabile) ha aumentato il suo valore, producendo il plusvalore che viene trattenuto dal capitalista, e che una volta realizzato può essere trasformato in nuovo capitale produttivo. Il lavoratore salariato si troverà così di fronte il valore che egli stesso ha prodotto: egli vende la propria forza lavoro per produrre ciò che gli si contrapporrà come proprietà del capitalista.

La soluzione del problema lasciato irrisolto da Smith e da Ricardo, quale sia l'origine del profitto, per Marx è dunque questa: all'origine del profitto sta il plusvalore, e all'origine di questo sta il pluslavoro prestato nella fabbrica dal lavoratore, dopo che questi aveva venduto sul mercato, al suo prezzo, la propria forza lavoro. Lo scambio che ha per oggetto la merce forza lavoro è uno scambio tra equivalenti nella sfera della circolazione, mentre è uno scambio tra non equivalenti se si considera il processo capitalistico complessivo, che è allo stesso tempo processo di produzione, circolazione e riproduzione. "L'operaio riceve in cambio della sua forza lavoro dei mezzi di sussistenza, ma il capitalista, in cambio dei suoi mezzi di sussistenza, riceve del lavoro, l'attività produttiva dell'operaio, la forza creatrice con la quale l'operaio non soltanto ricostituisce ciò che consuma, ma conferisce al lavoro accumulato un valore maggiore di quanto aveva prima" (v. Marx, 1849; tr. it., p. 50).

La giornata lavorativa si divide dunque in due parti: una parte serve a ricostituire i beni di consumo necessari alla riproduzione della forza lavoro (lavoro necessario), l'altra parte (pluslavoro) costituisce il plusvalore, quella parte del valore del prodotto che non ritorna al lavoratore salariato e che anzi gli si contrapporrà come nuovo capitale. Un rapporto di sfruttamento non si dà soltanto nel modo di produzione capitalistico, ma soltanto in questo esso è mediato e celato dallo scambio. Il profitto è il risultato della forma capitalistica del rapporto di sfruttamento; esso non è originato dal capitale in sé, ma è la forma mistificata del plusvalore, la "forma fenomenica del plusvalore".

Il processo della trasformazione

In Marx la teoria del valore lavoro non è una teoria dei prezzi relativi delle diverse merci; essa è principalmente una teoria che pone la forma capitalistica dello sfruttamento alla base del profitto e della distribuzione del prodotto sociale (v. Nuti, 1981, p. 228). Mentre in Ricardo valore e prezzo coincidono immediatamente, per Marx sono due categorie distinte: i valori si trasformano in prezzi per effetto di un processo governato dalla concorrenza tra i diversi capitali. Il cosiddetto 'problema della trasformazione' ha dato luogo a una letteratura sterminata, sia di parte marxista sia di parte antimarxista, nella quale la 'trasformazione' è vista di volta in volta come processo storico, come processo che davvero si dà nel sistema capitalistico, come problema matematico, o come una combinazione fra processo storico e problema matematico. La lezione prevalente è quella aritmomorfica: si tratterebbe di dare al problema la forma di quei problemi delle scienze della natura che ammettono definizione e decidibilità matematica. Leggendo il Capitale, tuttavia, pare più convincente l'idea di una 'trasformazione' come processo reale, come processo suscitato e alimentato dalla concorrenza tra capitalisti.

Per Marx il saggio dei profitti dipende dal saggio del plusvalore (il rapporto tra plusvalore e capitale variabile) e dalla composizione organica del capitale (il rapporto tra capitale costante e capitale variabile). Il saggio dei profitti deve essere uniforme nei diversi settori, poiché se così non fosse la concorrenza fra capitalisti farebbe spostare i capitali dai settori a basso saggio dei profitti verso quelli ad alto saggio dei profitti, fino a quando non si sia formato un saggio generale del profitto. Anche il saggio del plusvalore è uniforme nei diversi settori, poiché la lunghezza della giornata lavorativa e il salario tendono a essere uguali in tutte le attività. Per ovvie ragioni tecniche, nelle diverse attività non è invece uniforme la composizione organica del capitale. Se le merci si scambiassero secondo la regola del lavoro contenuto si manifesterebbe una contraddizione: il saggio dei profitti risulterebbe diverso nei diversi settori. I valori dovranno trasformarsi, per effetto della concorrenza, in prezzi tali da assicurare l'uniformità del saggio dei profitti. Per Marx lo sfruttamento, e dunque il saggio di plusvalore, è un prius rispetto al momento della circolazione e dello scambio, poiché si dà nella sfera della produzione: i prezzi devono dunque essere derivati dai valori.

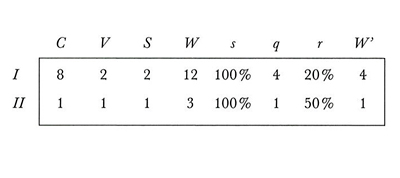

Questa derivazione è operata da Marx nel modo seguente (v. Marx, 1867-1894; tr. it., vol. III, cap. 9; v. Napoleoni, 1976, pp. 87 ss.). Siano date, per semplicità, due industrie, I e II, nelle quali il saggio di plusvalore sia uniforme e la composizione organica del capitale differente.

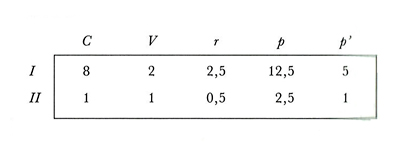

Nello schema, C sta per capitale costante, V per capitale variabile, S per plusvalore, W per valore, s per saggio di plusvalore, q per composizione organica del capitale, r per saggio dei profitti, W' per valore di scambio (assumendo il valore della seconda merce come unità di misura). Se le due merci si scambiassero secondo i loro valori (4:1), il saggio dei profitti sarebbe pari al 20% nell'industria I, al 50% nell'industria II. In questo caso i capitali migrerebbero dall'industria I all'industria II fino a quando non si formasse un saggio generale del profitto.L'idea che sta alla base della rappresentazione marxiana di questo processo è la seguente: "Sebbene i capitalisti delle diverse sfere di produzione ritraggano i valori-capitale consumati nella produzione delle loro merci dalla vendita delle merci stesse, non ritirano però il plusvalore, e quindi anche il profitto, prodotto nella loro propria sfera durante la produzione di queste merci, ma soltanto il plusvalore, e quindi il profitto, corrispondente a quella parte di plusvalore complessivo o di profitto complessivo (prodotti dal capitale complessivo della società in un determinato periodo di tempo nel complesso di tutte le sfere di produzione) che, per effetto di una eguale ripartizione, tocca a ogni aliquota del capitale complessivo. [...] Per quanto riguarda il profitto, i vari capitalisti si trovano nella condizione di semplici azionisti di una società per azioni in cui le quote di profitto sono egualmente ripartite in percentuale, e differiscono quindi per i vari capitalisti solo a seconda dell'entità del capitale con cui ciascuno di essi ha concorso al complesso dell'impresa: cioè a seconda della loro proporzionale partecipazione all'impresa stessa, ossia del numero delle loro azioni" (v. Marx, 1867-1894; tr. it., vol. III, p. 199). Questo è il processo che Marx suggerisce: è come se il plusvalore estratto in ciascuna attività si assommasse a livello del sistema, e venisse poi equamente redistribuito tra i singoli capitalisti, nella forma trasformata di profitti, in proporzione al capitale complessivo investito in ciascuna attività. Marx non sa però dare una rappresentazione analiticamente soddisfacente (almeno secondo il canone dell'economia politica come 'scienza esatta') di questa potente visione della dimensione sistemica del capitale, del fatto che la trasformazione del plusvalore in profitti si determina non a livello della singola impresa o sfera di produzione, bensì dell'economia nel suo complesso.Il modo in cui Marx tenta di rappresentare il processo è il seguente. Si calcolino il plusvalore complessivo (3), il capitale complessivo (12), e il loro rapporto, che è pari al 25%: questo sarà il saggio generale del profitto. Si applichi questo saggio a ciascuno dei due capitali complessivi (rispettivamente 10 e 2). Per ciascuna merce si avrà così il suo prezzo di produzione, e dunque la situazione seguente (dove r sta per profitti, p per prezzo di produzione, e p' per il rapporto fra i due prezzi di produzione).

Con questa trasformazione, i prezzi risultano diversi dai valori: mentre questi stavano nel rapporto 4:1, i prezzi si sono stabiliti nel rapporto 5:1. Affinché anche i capitalisti siano uguali tra di loro, il processo della concorrenza tra capitalisti e un suo esito equilibrato vogliono che le merci si scambino secondo rapporti diversi da quelli che si avrebbero in un mondo di produttori indipendenti, diversi dai rapporti tra le quantità di lavoro in esse contenute. Si noti, tuttavia, che il plusvalore complessivo che compare nel primo schema e il profitto complessivo che compare nel secondo sono uguali (3); così come sono uguali il valore complessivo del primo e il prezzo complessivo del secondo (15). Nel processo di trasformazione né il valore né il plusvalore mutano nel passaggio dal valore ai prezzi né muta soltanto la composizione interna. Marx afferma: "Avendo riguardo al complesso di tutti i rami di produzione, nella società la somma dei prezzi di produzione delle merci prodotte è pari alla somma dei valori di esse" (ibid., p. 200).

All'origine dell'errore marxiano nell'esposizione formale della formazione di un saggio generale del profitto sta il tentativo di ridurre un processo a uno schema astrattamente modellato sulle scienze naturali, uno schema che inevitabilmente nel processo storico perde le dimensioni del tempo e dello spessore sistemico. L'errore sta in questo. Nella concezione di Marx per determinare i prezzi occorre conoscere prima i valori, poiché i prezzi di produzione si calcolano sulla base di un saggio dei profitti che a sua volta è calcolato sulla base dei valori. Tuttavia Marx trasforma soltanto i valori delle merci, e non anche i valori dei capitali. Poiché anche questi sono costituiti da merci, anche i loro valori dovrebbero essere trasformati in prezzi. Per fare ciò, tuttavia, occorrerebbe conoscere già il saggio dei profitti. Qui Marx non è critico dell'economia politica dei classici: di fatto torna a Ricardo quando tenta di esprimere in termini matematici il processo di formazione di un saggio generale dei profitti e di trasformazione dei valori in prezzi. L'algebra non può dar conto di un processo unidirezionale: dai valori ai prezzi, dal plusvalore al profitto; né può rilevare la contraddizione che è propria del capitalismo, per la quale il prodotto è effetto del lavoro e allo stesso tempo il lavoro è sottoposto al prodotto in quanto questo è capitale. Come risulterà dopo l'elaborazione di Produzione di merci a mezzo di merci di Piero Sraffa, la soluzione di un problema così posto ne costituisce la soppressione.

L'epoca neoclassica

Nell'ultimo terzo dell'Ottocento, a opera di una folta e agguerrita schiera di economisti di varie nazioni e varia formazione (Jevons, Wicksteed, Edgeworth e Marshall in Inghilterra, Menger e Böhm-Bawerk in Austria, Walras e Pareto in Svizzera, Fisher in America, Wicksell in Svezia), il pensiero economico abbandona l'impostazione classica e fonda una nuova teoria economica sulla base di una teoria del valore radicalmente diversa: la teoria dell'utilità. Per capire il nuovo corso e le ragioni che lo hanno determinato, conviene partire dalla critica che i nuovi economisti, 'neoclassici' o 'marginalisti', rivolgono alla teoria del valore lavoro, tanto nella formulazione di Ricardo come in quella di Marx.

Knut Wicksell: la critica a Ricardo

A giudizio di Knut Wicksell, la proposizione di Ricardo secondo cui il valore sarebbe determinato dalle quantità di lavoro richieste per la produzione dei beni si scontra con la seguente difficoltà analitica (v. § 2e). Se si suppone, come si deve per tener conto della realtà economica, che il capitale anticipato nella produzione consista non soltanto nella parte anticipata ai lavoratori (capitale circolante), ma anche nella parte costituita dalle macchine e dagli altri strumenti della produzione (capitale fisso), e si tiene altresì conto del fatto che la proporzione tra queste due parti del capitale è differente nelle differenti attività produttive, allora il profitto deve essere calcolato su tutto il capitale impiegato e risulterà proporzionale a esso. Ma, in questo modo, viene meno la proporzionalità tra i valori di scambio, ovvero i prezzi relativi dei beni, e le quantità di lavoro: viene a cadere perciò il principio su cui Ricardo aveva fondato la sua teoria del valore. Secondo Wicksell, tale grave difficoltà non può essere superata altrimenti che abbandonando del tutto l'impostazione ricardiana. Ciò significa affidarsi a una nuova spiegazione del valore, fondata sull'utilità, ovvero sull'"idea di porre come unico principio alla base di tutta la teoria del valore di scambio quella piccola cosa, così facilmente trascurata, che è la variabilità del valore d'uso o della stima soggettiva del valore" (v. Wicksell, 1893; tr. it., p. 40). La critica della teoria ricardiana conduce dunque a porre al centro della nuova teoria economica il principio dell'utilità soggettiva. E questo principio è non solo "così esatto da potersi conferire a esso uno stretto rigore matematico" (ibid.), ma è anche più generale del principio classico (e marxiano) del valore lavoro, in quanto si applica anche ai beni scarsi, cioè ai beni non riproducibili per mezzo del lavoro. La teoria moderna si presenta dunque con un carattere di generalità maggiore rispetto a quella classica (e marxiana).

Eugen von Böhm-Bawerk: la critica a Marx

Se Wicksell critica la teoria del valore nella formulazione ricardiana, Böhm-Bawerk critica la teoria del valore come si presenta nel pensiero di Marx, rilevando una contraddizione tra il primo e il terzo libro de Il capitale. La contraddizione consiste in ciò: mentre nel primo libro Marx afferma che le merci si scambiano secondo la legge del valore, cioè in proporzione alla quantità di lavoro che è stata necessaria per produrle, nel terzo libro ammette che, in realtà, nel mercato capitalistico le merci si scambiano secondo dei rapporti ("prezzi di produzione") che soddisfano la legge dell'uniformità del saggio di profitto ma che non corrispondono più ai valori, ossia alle quantità di lavoro. D'altra parte, che il saggio del profitto debba essere uniforme in ogni differente attività produttiva è una condizione imposta dall'operare della concorrenza tra i capitali, di cui la teoria non può perciò non tenere conto. Per Böhm-Bawerk, la contraddizione in cui cade Marx è irrimediabile all'interno della sua impostazione teorica, che si deve perciò abbandonare in toto in favore del nuovo principio di spiegazione del valore e dei prezzi costituito dall'utilità soggettiva: se si ricerca in modo analiticamente approfondito e rigoroso qual è l'elemento comune che fonda e misura il valore di scambio delle merci, non si può non riconoscere tale elemento in altro che nell'utilità che le differenti merci hanno per il soggetto. Come già in Wicksell, anche in Böhm-Bawerk la critica della teoria del valore classica e marxiana conduce dunque a sostituire al principio del lavoro contenuto nelle merci prodotte quello dell'utilità soggettiva.

Il principio dell'utilità: valore ed equilibrio

Le ragioni analitiche di questa critica non sono tuttavia sufficienti a spiegare l'introduzione della categoria dell'utilità nel discorso economico come nuovo fondamento della teoria del valore. Insieme a queste, per capire la svolta che nel pensiero economico si attua sul finire del secolo scorso, occorre rilevare il mutamento intervenuto nella metodologia della scienza economica. Soprattutto per l'influenza della meccanica razionale e dei suoi successi, nonché del positivismo, il modello e il metodo scientifico divenuto dominante in economia era quello del calcolo infinitesimale. La scientificità o meno di un ragionamento economico viene pertanto fatta dipendere dalla sua formalizzazione matematica, e la teoria del valore viene conseguentemente ridotta a un mero problema di calcolo: si tratta di calcolare, sulla base di determinate condizioni, quei prezzi che assicurano l'equilibrio tra la domanda e l'offerta dei beni nel mercato. Nello stesso tempo, a differenza di quanto avveniva nell'economia politica classica, in cui l'oggetto di analisi erano le classi sociali definite sulla base della loro relazione con la produzione e la distribuzione del sovrappiù, l'oggetto elementare e il punto di partenza dell'analisi economica moderna diviene l'individuo con i suoi gusti (o preferenze) e i suoi bisogni: l'analisi economica assume come suo compito principale quello di spiegare, sulla base dei loro gusti e dei loro bisogni, le scelte che gli individui compiono nel mercato.

Questi due sviluppi, la matematizzazione del discorso economico e l'individualismo metodologico (ovvero il principio secondo cui è scientifica solo quella spiegazione che parte dall'analisi del comportamento dei singoli individui), vengono a sposarsi perfettamente con la nuova categoria dell'utilità. Infatti, il problema della scelta individuale viene concepito e formulato come il problema matematico della massimizzazione di una funzione obiettivo il cui argomento è l'utilità. Ogni differente individuo è caratterizzato da una differente funzione di utilità, e dalla soluzione del problema individuale di massimizzazione dell'utilità si ricavano le funzioni individuali di domanda e di offerta, ovvero le quantità di beni che, dati i propri gusti e la propria dotazione iniziale (ossia la propria ricchezza), ogni soggetto desidera domandare o offrire sul mercato in corrispondenza di ogni possibile valore dei prezzi dei beni stessi. Così determinate le quantità domandate e offerte dei beni da ogni singolo soggetto, sulla base delle funzioni individuali di utilità, è logicamente possibile procedere alla loro aggregazione, in modo da calcolare le quantità domandate e offerte nel mercato dall'insieme dei soggetti in corrispondenza dei diversi prezzi. Il prezzo di equilibrio di mercato (market-clearing price) di un bene risulta essere quel prezzo in corrispondenza del quale la quantità aggregata domandata è esattamente uguale alla quantità aggregata offerta del bene. La famosa 'legge della domanda e dell'offerta' non è altro che questo: la determinazione, attraverso variazioni delle quantità e dei prezzi, di quella configurazione prezzo e quantità che soddisfa la condizione di uguaglianza tra domanda e offerta del bene. Se nel mercato la quantità domandata eccedesse la quantità offerta, il prezzo del bene aumenterebbe finché venisse ristabilito l'equilibrio (se fosse invece la quantità offerta a eccedere la quantità domandata, si avrebbe una diminuzione del prezzo).

La teoria moderna del valore si è sviluppata in due distinte versioni: la teoria dell'equilibrio generale walrasiano e la teoria dell'equilibrio parziale marshalliano. La prima, che prende il nome da Léon Walras, considera l'equilibrio quale si realizza nell'intera economia concepita come un sistema completo e interdipendente di mercati. La teoria dell'equilibrio parziale, che prende il nome da Alfred Marshall, considera invece l'equilibrio quale si realizza in una parte soltanto dell'economia, cioè in un determinato mercato, supponendo che non varino le condizioni esistenti negli altri mercati (astraendo pertanto, almeno in una prima fase dell'analisi, dalle interdipendenze tra i mercati: è questo il cosiddetto metodo del ceteris paribus). Comune a entrambe le impostazioni teoriche è tuttavia tanto il principio dell'individualismo metodologico, quanto l'idea della massimizzazione dell'utilità quale fondamento dell'agire degli individui nel mercato. Questa visione dell'economia, e la corrispondente teoria del valore e dei prezzi, sono divenute predominanti e si ritrovano pressoché inalterate nel pensiero economico contemporaneo, sia che si considerino gli sviluppi della teoria dell'equilibrio economico generale (v. Debreu, 1959; v. Napoleoni e Ranchetti, 1990) che quelli della teoria dell'equilibrio parziale. Nei confronti della moderna teoria del valore si è avuta in questo secolo almeno una critica profonda e radicale, a opera di Piero Sraffa.

La critica sraffiana

La critica di Sraffa alla teoria del valore neoclassica si compone di due momenti distinti: una prima critica effettuata negli anni 1925-1932 e una seconda critica avanzata nel 1960. Tra di esse si situa la Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta di Keynes, la cui critica della teoria neoclassica tocca anche la teoria del valore.

La prima critica di Piero Sraffa

Sraffa rileva come la teoria del valore neoclassica dipenda dalle relazioni funzionali stabilite fra prezzo e quantità domandata da un lato, e fra costo e quantità offerta dall'altro: dalla prima relazione discende la curva di domanda, dalla seconda la curva di offerta, il cui intersecarsi determina appunto la posizione di equilibrio del mercato e pertanto il valore "normale" delle merci, ovvero il loro prezzo d'equilibrio. Sraffa esamina quindi le condizioni di validità di tali relazioni, analizzando soprattutto la curva di offerta, e cioè il rapporto fra costo e quantità prodotta: perché, nella teoria neoclassica, a differenza di quanto avveniva nella teoria classica (dove il costo era indipendente dalla quantità prodotta), il costo è una funzione, cioè varia al variare della quantità prodotta? E perché all'aumentare del prezzo della merce prodotta la quantità offerta aumenta? (Si noti che l'analisi viene svolta nel contesto di un mercato concorrenziale, in cui si suppone che i soggetti non possano influenzare singolarmente i prezzi delle merci). Per spiegare queste relazioni, la teoria neoclassica invoca la cosiddetta "legge dei costi non proporzionali": si suppone cioè che, normalmente, all'aumentare del livello di produzione, il costo di produzione sia dapprima decrescente (in virtù di un'altra 'legge', quella dei rendimenti crescenti) e quindi crescente (in virtù della simmetrica "legge dei rendimenti decrescenti"). A partire da un certo livello di produzione, pertanto, la curva del costo (si tratta, più precisamente, della curva del costo marginale, cioè della curva che indica come varia il costo totale al variare della quantità prodotta) diviene crescente, e viene a coincidere con la curva di offerta del prodotto (la quale indica come varia la quantità offerta al variare del prezzo). Se, da un lato, queste 'leggi' sembrano plausibili, in quanto corrispondono all'opinione del senso comune secondo cui il produrre è un'attività 'costosa', che diventa sempre più costosa all'aumentare della produzione, dall'altro lato Sraffa mostra, e in questo sta il suo contributo scientifico più rilevante, come si tratti in verità di un insieme complesso di ipotesi la cui validità è assai dubbia, sia dal punto di vista teorico che da quello empirico. L'argomentazione di Sraffa, molto precisa e rigorosa, può essere in questa sede soltanto richiamata nelle sue linee essenziali (v. Ingrao e Ranchetti, 1996, cap. 12).

Secondo Sraffa, l'ipotesi di rendimenti crescenti (ovvero costi decrescenti) è un'ipotesi relativa alla scala della produzione, presuppone cioè che tutti i 'fattori' della produzione siano simultaneamente e proporzionalmente aumentati; mentre l'ipotesi di rendimenti decrescenti (ovvero costi crescenti) è relativa a una variazione nelle proporzioni fra i fattori della produzione impiegati, presuppone cioè che almeno un fattore rimanga costante, al variare degli altri. (Il secondo caso, quello dei rendimenti decrescenti, dovrebbe essere più propriamente definito come l'ipotesi di produttività marginale decrescente delle dosi successive di un fattore combinate con una quantità costante degli altri fattori). D'altra parte, se considerate storicamente, le due leggi o ipotesi erano impiegate per spiegare fenomeni diversi: la prima (rendimenti crescenti) era stata avanzata da Adam Smith per spiegare i vantaggi della divisione del lavoro e si riferiva pertanto a un problema relativo alla produzione, mentre la seconda ipotesi (rendimenti decrescenti, o, meglio, produttività marginale decrescente) era stata avanzata da Ricardo in connessione con il problema della rendita, cioè in connessione con un problema relativo alla distribuzione. In nessuno dei due casi, tali (distinte) ipotesi venivano impiegate congiuntamente, come invece accade nella teoria neoclassica, per spiegare la determinazione del valore, ossia del prezzo relativo, delle singole merci prodotte. La critica di Sraffa non si limita a rilevare l'eterogeneità fra le due distinte leggi dei rendimenti, e pertanto la dubbia natura della legge in cui esse vengono riunite insieme dalla teoria neoclassica, cioè la legge dei costi non proporzionali. Sraffa mostra infatti l'incompatibilità fra tali leggi e l'ipotesi di concorrenza perfetta, su cui pure si basa la teoria neoclassica del valore.

Per quanto riguarda i rendimenti crescenti (costi decrescenti), essi sono incompatibili con l'ipotesi di concorrenza perfetta, la quale implica che i prezzi siano dati e il numero delle imprese elevato, in quanto l'esistenza di rendimenti crescenti condurrebbe ogni singola impresa (che persegue la massimizzazione del profitto) a espandere senza limiti le sue dimensioni e pertanto a produrre una quantità così grande di prodotto da poterne influenzare il prezzo. Per quanto riguarda i rendimenti decrescenti (costi crescenti), essi sono a loro volta incompatibili con l'ipotesi di concorrenza perfetta, la quale implica che nella posizione di equilibrio gli extraprofitti siano nulli, in quanto l'esistenza di rendimenti decrescenti condurrebbe ogni impresa a ridurre sempre più le proprie dimensioni e a ottenere pertanto un extraprofitto positivo.Un'ulteriore grave difficoltà con cui si scontra la teoria neoclassica del valore è costituita dal metodo del ceteris paribus, in virtù del quale le condizioni di produzione di una merce vengono considerate dalla teoria indipendenti da quelle delle altre merci. Sraffa mostra infatti come le variazioni nelle condizioni di produzione di una merce, e pertanto nei costi, non possano, se non in casi del tutto eccezionali, non influire sui costi e sui prezzi delle altre merci prodotte; di qui l'infondatezza di tale metodo. Se, afferma Sraffa, in una curva di offerta, muta la quantità prodotta della merce considerata, "muteranno non solo il suo prezzo, ma anche quelli di molte altre merci; e la curva di offerta, basata sul ceteris paribus, viene a essere priva di validità" (lettera a Keynes, 6 giugno 1926, cit. in Roncaglia, 1981). Da questa lucida e rigorosa critica Sraffa trae le seguenti due principali conclusioni.

La prima è che "se il costo di produzione di ogni unità della merce considerata non variasse col variare della quantità prodotta [fosse cioè costante], la simmetria [fra curva di domanda e curva di offerta] sarebbe spezzata, il prezzo sarebbe determinato esclusivamente dalle spese di produzione e la domanda non potrebbe affatto influire su di esso" (v. Sraffa, 1986, p. 19). In altre parole, una variazione della curva di domanda non avrebbe, al contrario di quanto affermato dalla teoria neoclassica, alcuna influenza sul prezzo (valore) della merce. La seconda conclusione è che, se le cose stanno così, allora, ai fini della determinazione del valore delle merci, "la vecchia teoria, ormai fuori di moda, che lo fa dipendere solo dal costo di produzione, sembra che sia ancora la migliore" (v. Sraffa 1986, p. 74). La "vecchia teoria ormai fuori di moda" è la teoria classica, alla cui ripresa sarà dedicato il secondo momento dell'impresa scientifica di Sraffa. Prima di parlarne, è tuttavia opportuno esaminare brevemente la critica di Keynes.

La critica di John Maynard Keynes

Si è visto sopra come la teoria neoclassica del valore sia sostanzialmente riconducibile alla legge della domanda e dell'offerta e pertanto a una teoria dell'equilibrio. Nella sua opera più famosa, la Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta, apparsa nel 1936, Keynes non critica direttamente ed esplicitamente la teoria del valore neoclassica, ma, esaminando due punti cruciali della costruzione neoclassica - la determinazione del livello dell'occupazione e la determinazione del tasso di interesse -, viene implicitamente a minare gravemente le basi di tale teoria.

Per quanto riguarda il livello dell'occupazione, Keynes mostra come esso non sia determinato nel mercato del lavoro dall'operare congiunto di due funzioni, una di domanda e una di offerta, così come affermava la teoria neoclassica, bensì da altre forze che agiscono su altri mercati (mercati della moneta, dei capitali, dei beni), dei quali si deve tener necessariamente conto (superando pertanto il metodo neoclassico del ceteris paribus). In particolare, secondo Keynes, e di nuovo a differenza di quanto affermato dalla teoria neoclassica, non vi sarebbe necessariamente una relazione inversa fra il salario e l'occupazione: una diminuzione del salario potrebbe anche non condurre a un aumento dell'occupazione. Per quanto riguarda il tasso di interesse, Keynes mostra come esso, a differenza di quanto affermato dalla teoria neoclassica, non sia il prezzo che equilibra domanda e offerta di beni capitali, cioè investimenti e risparmi, in un determinato mercato. Secondo Keynes, per spiegare la determinazione di questo prezzo particolare (il tasso di interesse) si deve fare riferimento a elementi diversi dal mero interagire delle forze della domanda e dell'offerta: in particolare, bisogna riferirsi alla preferenza per la liquidità dei soggetti che operano in un contesto caratterizzato da incertezza. L'implicazione critica dell'analisi keynesiana nei confronti della teoria del valore neoclassica risulta chiarissima: i movimenti del salario e del tasso di interesse, ovvero l'operare spontaneo nel mercato della legge della domanda e dell'offerta, non sono in grado di far raggiungere necessariamente al sistema economico la configurazione di equilibrio di piena occupazione di tutti i fattori.

La seconda critica di Sraffa

Produzione di merci a mezzo di merci, l'opera principale di Sraffa, pubblicata nel 1960, si presenta come una ripresa della teoria classica e, nello stesso tempo, come una critica della teoria moderna del valore e della distribuzione. Sraffa riprende l'impostazione classica nel senso che concepisce il sistema economico come un "processo circolare della produzione sociale, nel quale le stesse merci che compaiono come prodotti sono presenti anche come mezzi di produzione impiegati per la loro produzione" (v. Sraffa, 1960). Inoltre, proprio come nell'economia politica classica, la teoria di Sraffa ha per oggetto principale la distribuzione del sovrappiù fra profitti e salari e perciò la determinazione dei prezzi relativi delle merci che, corrispondentemente a ogni possibile e differente situazione distributiva, permettono la riproduzione della configurazione produttiva data (cioè la quantità dei prodotti e dei mezzi di produzione, nonché le tecniche di produzione).

Sviluppando una linea di pensiero già affacciatasi nel primo decennio di questo secolo (v. Dmitriev, 1904; v. Bortkiewicz, 1907 e 1921), Sraffa mostra come, al contrario di quanto sostenuto dai teorici neoclassici, sia possibile determinare in modo logicamente ineccepibile i prezzi e le variabili distributive (saggio del profitto e salario) sulla base di queste ipotesi classiche e - ecco il punto rilevante - completamente al di fuori della teoria del valore utilità. In altre parole, da un punto di vista strettamente logico e scientifico e ai fini della determinazione dei prezzi relativi, non è affatto necessario abbandonare la teoria classica e sposare la nuova teoria del valore utilità, come invece abbiamo visto affermare dai teorici neoclassici. Senza entrare nei dettagli del procedimento analitico, la soluzione del problema classico secondo l'impostazione sraffiana può così essere sintetizzata. Data una certa configurazione produttiva e una delle due variabili distributive, poniamo il salario, si determinano mediante un sistema di equazioni simultanee i prezzi che assicurano il pareggio del bilancio nelle diverse industrie e l'altra variabile distributiva, cioè il saggio del profitto. (Viceversa, se si ponesse come dato il saggio del profitto, si determinerebbero i prezzi e l'altra variabile distributiva, cioè, in questo caso, il salario). Ma qual è il significato teorico di questa semplice ed elegante operazione? È davvero la soluzione del problema lasciato aperto e irrisolto da Ricardo e da Marx (e che, come si è visto, aveva motivato la fuoruscita del pensiero economico dalla strada classica a favore dell'alternativa neoclassica)?

A questo proposito, la prima cosa che si può dire è che si tratta innegabilmente di una operazione di critica radicale della teoria neoclassica. Infatti, poiché a seconda del valore dato a una variabile distributiva cambia il valore dell'altra variabile distributiva, lo schema di Sraffa mostra come non vi sia un unico salario o profitto di equilibrio, ma vi siano, dal punto di vista logico, 'infiniti' valori di equilibrio del sistema economico. Questa è una profonda differenza con la teoria tradizionale. Per la teoria tradizionale, la distribuzione del reddito non è che la conseguenza necessaria delle dotazioni iniziali dei soggetti e delle scelte che essi hanno compiuto relativamente al consumo e alla produzione; pertanto, non vi può essere che una, e una sola, distribuzione del reddito compatibile con l'(unico) equilibrio economico generale. Secondo la concezione neoclassica, vi sarebbero dunque delle leggi immanenti all'economia e inerenti al mercato che dettano necessariamente e univocamente quale debba essere la distribuzione di equilibrio. Nella concezione di Sraffa, invece, e proprio come nella concezione di Ricardo, la distribuzione del reddito non dipende soltanto dalle condizioni della produzione: vi è anche, come si dice con linguaggio tecnico, una componente 'esogena' (rispetto allo schema teorico). Si potrebbe pensare, per esempio, che il livello del salario dipenda essenzialmente dai rapporti di forza tra i soggetti economici. È questo un risultato molto importante della ricerca di Sraffa. Affermare che la remunerazione dei 'fattori' della produzione, lavoro e capitale, ovvero la distribuzione del reddito tra salario e profitto, è 'esterna' alle condizioni della produzione significa negare che esistano 'leggi del mercato' che univocamente e necessariamente stabiliscano quale sia la 'giusta' retribuzione dei fattori, quale sia cioè il prezzo di equilibrio del salario e del profitto. Come non ci sono leggi naturali della produzione (le cosiddette "leggi dei rendimenti variabili"), così non ci sono leggi naturali della distribuzione (le cosiddette "leggi della distribuzione in base alla produttività marginale decrescente"), e tanto meno le seconde si possono dedurre meccanicamente dalle prime.

Ma, in Produzione di merci a mezzo di merci, che ne è della teoria del valore, e in particolare della teoria del valore lavoro? In verità, nell'impostazione di Sraffa, il problema classico (e marxiano) di quale sia l'origine e la sostanza del valore delle merci, e con esso il problema marxiano della trasformazione, vengono risolti in un modo che taluni giudicano equivalente a una soppressione o rimozione del problema stesso. Nello schema teorico di Sraffa, infatti, i coefficienti del sistema di equazioni simultanee da cui si ottengono i prezzi e il saggio del profitto, dato il salario (o il salario, dato il saggio del profitto) possono essere espressi in quantità di lavoro: "In questo senso, ma solo in questo senso, si può anche dire che i prezzi vengono ricavati 'a partire' dai valori. È anche vero però che tali valori non sono in alcun modo necessari né per la definizione né per la comprensione né per la determinazione dei prezzi e del saggio del profitto" (v. Vicarelli, 1981, p. 101). L'abbandono della teoria marxiana del valore lavoro, la quale implica un concetto di valore assoluto, è d'altronde implicito nella posizione stessa del problema, come problema di determinazione simultanea dei prezzi e del saggio del profitto. In altre parole, per quanto riguarda la teoria classica e marxiana del valore, l'implicazione fondamentale del metodo e dei risultati di Sraffa è questa: non è vero, come vorrebbe Böhm-Bawerk, che nel Capitale vi sia contraddizione; ma non è nemmeno vero, come vorrebbe Marx, che il capitalismo sia contraddittorio; né è vero, come sempre Marx vorrebbe, che la sfera centrale, prioritaria, del processo capitalistico, sia quella della produzione; che il plusvalore venga prima del profitto, che i rapporti di scambio vadano analizzati in termini di rapporti di produzione.

È bensì vero che il sistema dei prezzi di Sraffa può essere interpretato come quel sistema di prezzi atto a garantire la riproduzione del sistema economico nel tempo (anziché come strumento capace di allocare in maniera efficiente risorse scarse in un dato istante di tempo, così come vuole l'ottica neoclassica della scarsità). Nulla ci dice lo schema di Sraffa, tuttavia, di quanto avviene nell'ambito della produzione. D'altra parte Sraffa afferma che per determinare i prezzi e il saggio del profitto, così come non occorre riferirsi a quantità di lavoro (e quindi una teoria del valore lavoro diventa superflua), nemmeno occorre riferirsi a utilità soggettive (e quindi diventa superflua anche una teoria del valore utilità). La teoria dei prezzi è divenuta così completamente autonoma, da un punto di vista logico, da qualsiasi teoria del valore.

Conclusioni

Dopo la seconda critica di Sraffa, e dopo un breve e straordinario periodo di discussione animata (v. Harcourt, 1972), nei confronti della teoria del valore si è oggi ristabilita una concordia di opinioni, curiosamente analoga a quella rilevata dallo stesso Sraffa nel 1926: "Un fatto che colpisce nella posizione attuale della scienza economica è il quasi unanime accordo che si è formato fra gli economisti intorno alla teoria del valore di concorrenza che trae ispirazione dalla fondamentale simmetria delle forze della domanda e di quelle dell'offerta ed è basata sull'ipotesi che le cause essenziali della determinazione del prezzo di particolari merci possano essere semplificate e raggruppate in modo da venire rappresentate da una coppia di curve intersecantisi di domanda e di offerta collettiva. Questo stato di cose è in così marcato contrasto con le controversie sulla teoria del valore le quali hanno caratterizzato l'economia politica del secolo scorso, che quasi si crederebbe che da quegli urti di pensiero sia finalmente sprizzata la scintilla di una verità definitiva. Gli scettici potrebbero forse pensare che l'accordo sia dovuto, più che alla convinzione di ciascuno, all'indifferenza che i più sentono oggi di fronte alla teoria del valore; indifferenza giustificata dal fatto che questa, più che ogni altra parte della teoria economica, ha perduto molta della sua importanza diretta per la politica pratica, e specialmente in rapporto a dottrine di cambiamenti sociali, che in altri tempi le era stata data da Ricardo, e poi da Marx, e contro di essi dagli economisti borghesi; essa si è trasformata sempre più in 'una tecnica del pensiero' che non fornisce alcun 'risultato concreto immediatamente applicabile alla pratica"' (Sraffa rinvia qui alla Introduzione di Keynes ai Cambridge economic handbooks: v. Sraffa, 1986).

La teoria del valore, tuttavia, non è una parte della teoria economica come le altre, poiché costituisce il momento in cui si decide l'oggetto e lo scopo del ragionamento economico. Senza una qualche inclinazione, l'economia politica davvero si riduce a "uno strumento pedagogico che, un poco come lo studio dei classici, e al contrario dello studio delle scienze esatte o del diritto, ha scopi esclusivamente formativi della mente, e perciò è poco atto a suscitare le passioni degli uomini, anche se uomini accademici, e rispetto al quale non val la pena di dipartirsi da una ormai accettata tradizione" (ibid.). (V. anche Profitto; Sovrappiù, teorie del).

Bibliografia

Böhm-Bawerk, E., Zum Abschluss des Marxschen Systems, in Staatswissenschaftliche Arbeiten (a cura di O. Bönigk), Berlin 1896 (tr. it.: La conclusione del sistema marxiano, in E. Böhm-Bawerk e altri, Economia borghese ed economia marxista, Firenze 1971).

Bortkiewicz, L., Wertrechnung und Preisrechnung in Marxschen System, in "Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik", 1906-1907 (tr. it.: Calcolo del valore e calcolo del prezzo nel sistema marxiano, in La teoria economica di Marx e altri saggi su Böhm-Bawerk, Walras e Pareto, Torino 1971).

Bortkiewicz, L., Zur Berichtung der grundlegenden theoretischen Konstruktion von Marx in dritten Band des Kapital, in "Conrads Jahrbücher", 1907 (tr. it.: Per una rettifica dei fondamenti della costruzione teorica di Marx nel terzo volume del Capitale, in La teoria economica di Marx e altri saggi su Böhm-Bawerk, Walras e Pareto, Torino 1971).

Bortkiewicz, L., Objektivismus und Subjektivismus in der Werttheorie, in Nationalekonomiska Studier till Knut Wicksell, Stockholm 1921 (tr. it.: Oggettivismo e soggettivismo nella teoria del valore, in La teoria economica di Marx e altri saggi su Böhm-Bawerk, Walras e Pareto, Torino 1971).

Debreu, G., Theory of value. An axiomatic analysis of economic equilibrium, New York 1959.

De Vecchi, N., Valore e profitto nell'economia politica classica, Milano 1976.

Dmitriev, V.K., Economičeske očerki, Moskva 1904 (tr. it.: Saggi economici: Ricardo, Cournot, Walras, Torino 1972).

Dobb, M., Political economy and capitalism: essays in economic tradition, London 1940 (tr. it.: Economia politica e capitalismo, Torino 1972).

Dobb, M., Theories of value and distribution since Adam Smith. Ideology and economic theory, Cambridge 1973 (tr. it.: Storia del pensiero economico, Roma 1974).

Garegnani, P. e altri, Valori e prezzi nella teoria di Marx. Sulla validità analitica delle categorie marxiane (a cura di R. Panizza e S. Vicarelli), Torino 1981.

Gilibert, G., La trasformazione. Vera storia di un falso problema, Working paper n. 8, Laboratorio di economia politica, Torino s.d.

Harcourt, G.C., Some Cambridge controversies in the theory of capital, Cambridge 1972 (tr. it.: La teoria del capitale: una controversia fra le due Cambridge, Milano 1972).

Ingrao, B., Ranchetti, F., Il mercato nel pensiero economico, Milano 1996.

Keynes, J.M., The general theory of employment, interest and money, London 1936 (tr. it.: Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta, Torino 1971).

Lunghini, G., La crisi dell'economia politica e la teoria del valore, Milano 1977.

Lunghini, G., Valore, in Dizionario di economia politica (a cura di G. Lunghini e M. D'Antonio), Torino 1990.

Marx, K., Lohnarbeit und Kapital, Köln 1849 (tr. it.: Lavoro salariato e capitale, Roma 1957).

Marx, K., Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, 3 voll., Hamburg 1867-1894 (tr. it.: Il capitale. Critica dell'economia politica, 3 voll., Roma 1965-1968).

Marx, K., Theorien über den Mehrwert, 3 voll., Stuttgart 1905-1910 (tr. it.: Teorie sul plusvalore, 3 voll., Roma 1971-1979).

Meek, R.L., Whatever happened to the labour theory of value?, in Essays in economic analysis (a cura di M.J. Artis e A.R. Nobay), Cambridge 1976.

Napoleoni, C., Valore, Milano 1976.

Napoleoni, C., Ranchetti, F., Il pensiero economico del Novecento, Torino 1990.

Nuti, D.M., La trasformazione dei valori in prezzi di produzione e la teoria marxiana dello sfruttamento, in Valori e prezzi nella teoria di Marx. Sulla validità analitica delle categorie marxiane (a cura di R. Panizza e S. Vicarelli), Torino 1981.

Pasinetti, L. (a cura di), Aspetti controversi della teoria del valore, Bologna 1989.

Petry, F., Der soziale Gehalt der Marxschen Werttheorie, Jena 1915 (tr. it.: Il contenuto sociale della teoria del valore in Marx, Roma-Bari 1973).

Ranchetti, F., Dal lavoro all'utilità. Critica dell'economia politica classica e costituzione della teoria economica moderna, in Valore e prezzi (a cura di G. Lunghini), Torino 1993.

Ricardo, D., On the principles of political economy and taxation (1817), in The works and correspondence of David Ricardo (ed. critica a cura di P. Sraffa e M. Dobb), Cambridge 1951-1973 (tr. it.: Sui principî dell'economia politica e della tassazione, Milano 1976).

Ricardo, D., Absolute value and exchangeable value, in The works and correspondence of David Ricardo (ed. critica a cura di P. Sraffa e M. Dobb), Cambridge 1951-1973.

Roncaglia, A., Sraffa e la teoria dei prezzi, Roma-Bari 1981.

Rubin, I.I., Očerki po teorij stoimosti Marksa, Moskva-Leningrad 1928 (tr. it.: Saggi sulla teoria del valore di Marx, Milano 1976).

Schumpeter, J.A., History of economic analysis, New York 1954 (tr. it.: Storia dell'analisi economica, Torino 1990).

Seton, F., The 'transformation problem', in "Review of economic studies", 1957, XXIV, pp. 149-160 (tr. it.: Il problema della trasformazione, in P.M. Sweezy, La teoria dello sviluppo capitalistico, ed. rivista a cura di C. Napoleoni, Torino 1970).

Smith, A., An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (1776), in The works and correspondence of Adam Smith (ed. critica a cura di R.H. Campbell, A.S. Skinner e W.B. Todd), vol. II, Oxford 1976 (tr. it.: Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni, Milano 1973).

Sraffa, P., Sulle relazioni fra costo e quantità prodotta, in "Annali di economia", 1925, II, pp. 277-328; ora in Saggi, Bologna 1986.

Sraffa, P., The laws of returns under competitive conditions, in "Economic journal", 1926, XXXVI, pp. 536-550 (tr. it.: Le leggi della produttività in regime di concorrenza, in Saggi, Bologna 1986).

Sraffa, P., Produzione di merci a mezzo di merci, Torino 1960.

Sraffa, P., Saggi, Bologna 1986.

Sweezy, P.M., The theory of capitalist development, New York 1942 (tr. it.: La teoria dello sviluppo capitalistico, ed. rivista a cura di C. Napoleoni, Torino 1970).

Sylos Labini, P., Competition: the product markets, in The market and the State. Essays in honour of Adam Smith (a cura di T. Wilson e A.S. Skinner), Oxford 1976.

Vicarelli, S., Valori, prezzi, capitalismo, in Valori e prezzi nella teoria di Marx. Sulla validità analitica delle categorie marxiane (a cura di R. Panizza e S. Vicarelli), Torino 1981.

Wicksell, K., Über Wert, Kapital und Rente, Jena 1893 (tr. it.: Valore, capitale e rendita, Milano 1976).

Winternitz, J., Values and prices: a solution of the so-called transformation problem, in "Economic journal", 1948, LVIII, pp. 276-280 (tr. it.: Valori e prezzi: una soluzione per il cosiddetto problema della trasformazione, in P.M. Sweezy, La teoria dello sviluppo capitalistico, ed. rivista a cura di C. Napoleoni, Torino 1970).