Livio, Tito

Livio, Tito

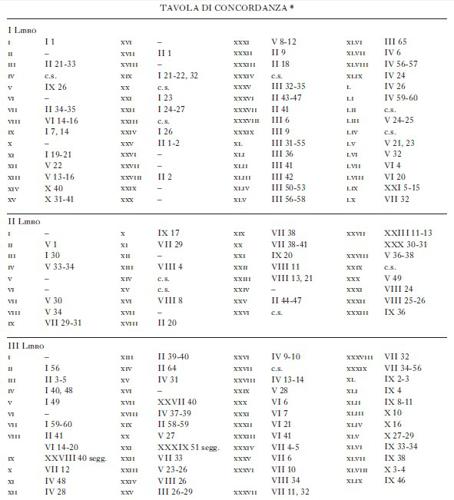

Storico latino, nato a Padova nel 59 a.C. e morto nel 17 d.C. Dei suoi 142 libri Ab urbe condita, soltanto 35 (I-X, XXI-XL, XL-XLV con lacune) «da la malignità de’ tempi non ci sono stati intercetti» (Discorsi I proemio 9). L’opera liviana fu pubblicata a stampa a partire dal 1469 (Roma, Sweynheym e Pannartz). Il 22 settembre 1475 un incunabolo non identificabile entrò a far parte della biblioteca di Bernardo Machiavelli (→), padre di Niccolò, il quale in contraccambio compilò, per un «maestro Nicolò Tedesco», un indice «di tutte le città e monti e fiumi di che in dette Deche si fa menzione» (B. Machiavelli, Libro di ricordi, a cura di C. Olschki, 1954, p. 14), lavoro consegnato il 5 luglio 1476; il 21 giugno 1486 Bernardo dava a rilegare «le Deche tre coll’epitome de’ libri 140 di Tito Livio in forma» (Libro di ricordi, cit., p. 222). Secondo Ronald T. Ridley (1987), le citazioni liviane nei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio – per quanto libere, adattate ai contesti e talvolta riprese a memoria – mostrano congruenze con la stampa parigina (per i tipi di Josse Bade di Asch) del 1511.

Livio ‘autore’ di Machiavelli

La cultura classica di M. era tutt’altro che trascurabile. Avviato ad appena sette anni dal padre allo studio del latino – ma non del greco –, M. lesse Plauto, Sallustio, Floro, Tacito, Svetonio, scrittori della cosiddetta Historia Augusta come Lampridio e Sparziano, Ammiano Marcellino, e, in traduzione, conobbe autori greci come Tucidide, Aristotele, Polibio, Plutarco, Appiano, Erodiano, Procopio. Ma nessun autore antico è stato da lui così spesso e apertamente utilizzato come Livio. Lo storico padovano fu per M. l’auctor per eccellenza, non solo l’oggetto di riflessioni storico-politiche successivamente trasposte nell’opera letteraria; fu quasi una bussola con cui orientarsi nelle tempeste della vita pubblica.

Dell’opera liviana, M. studiò e appassionatamente analizzò soprattutto i primi dieci libri. Frutto mirabile di questo impegno sono i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, opera di robusto pensiero e di sconvolgente originalità. Ragionamenti storico-politici sui primi dieci libri del magnum opus liviano, sui libri che trattano della nascita di Roma, degli inizi della sua organizzazione politica e della sua costituzione come Stato nell’Italia centrale, con la vittoriosa conclusione, con le guerre sannitiche, dei primi veri conflitti per l’egemonia politica, della formazione e dell’organizzazione degli ordines. Scelta assolutamente funzionale alla visione machiavelliana della politica, alla sua concezione dei rapporti, all’interno dello Stato, tra le componenti sociali e politiche.

Non è inopportuno insistere sulla particolare natura dei Discorsi. Se nel Principe la materia liviana è metabolizzata e organizzata nel compatto organismo del trattato politico, ciò non avviene nei Discorsi. Allo stato attuale essi si presentano come un testo non finito, non unitario, al quale appare mancare l’unità compositiva e stilistica del Principe. Mescolate e confuse, nei Discorsi si trovano tante cose: riflessioni sulla storia di Roma, sulle sue istituzioni e sui suoi costumi, sull’organizzazione dei suoi eserciti, sulla condotta in guerra, sull’uso ‘politico’ della religione; considerazioni sulla politica di Roma e sui diversi tipi di governo; meditazioni sulle cause della decadenza della Repubblica. Continuo è il confronto tra gli antichi e i moderni, a vantaggio quasi sempre dei primi; costante anche la valutazione dei meriti e dei demeriti di repubbliche e principati, in considerazione della loro condotta in tempo di guerra e di pace. M., sulla base di un semplice criterio contenutistico, ha infatti organizzato in tre libri la materia dei Discorsi. Il primo libro discute degli affari interni di Roma («sopra quelle cose occorse dentro e per consiglio pubblico», I i 23); il secondo tratta degli affari esteri conseguenti alle deliberazioni pubbliche («delle diliberazioni [...] che il popolo romano fece pertinenti allo augumento dello imperio suo», II proemio 26); nel terzo, tutto dedicato agli atti decisionali, alle modalità e all’efficacia dell’azione politica e militare, sono narrate e discusse le «azioni degli uomini particulari» (III i 41) e gli effetti di queste azioni per la grandezza di Roma. Appare dunque sufficientemente chiara la distinzione tra materia discussa nel libro I – la costituzione della Repubblica romana – e quella trattata nel II – gli aspetti politici e militari della sua espansione (lo «augumento dello imperio» di Roma). Più sfuggente invece la distinzione fra le decisioni («le diliberazioni») dei primi due libri e le azioni degli «uomini particulari» che resero grande Roma discusse nel libro III.

Riesce dunque abbastanza agevole determinare l’organizzazione della materia, nei Discorsi; assai meno facile, invece, individuarne un modello. I Discorsi appaiono sostanzialmente estranei alla tradizione dei trattati antichi di politica, quelli, per es., di Platone o di Aristotele; né riprendono i modelli della letteratura politico-giuridica medievali, dal Polycraticus di Giovanni di Salisbury al De regno di Tommaso d’Aquino o al Defensor pacis di Marsilio da Padova. Non sono neppure modellati sugli specula principis di tipo umanistico. E non possono nemmeno considerarsi dei commenti di carattere antiquario-erudito. Può essere forse più remunerativo guardare al commento glossematico degli umanisti e forse ancor più dei giuristi che interpretavano il Corpus iuris civilis.

Mi sembra che si trovi sulla giusta strada Giorgio Inglese (2006), quando osserva che M. «sperimenta una specie di geniale incrocio fra il trattato di materia politica, ordinato per temi, e il commento umanistico, come serie continua di glosse al testo dei classici» (p. 98) – e ancor più di Inglese insisterei sulla «assoluta specialità e novità dell’interesse che fa della glossa un saggio di analisi politica» (p. 98).

L’‘uso’ di Livio: i primi scritti

Come si diceva, L. è stato l’autore antico più frequentemente e apertamente utilizzato da Machiavelli. Tale particolare confidenza si rivela già in un ‘discorso’ della seconda metà del 1503, Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati. Lo scritto inizia con una lunghissima citazione da L. VIII 13 – «quasi ad verbum come la pone Livio», scrive M. (§ 2, in SPM, p. 460) – nella quale si riferiscono le parole e il parere che il dittatore Lucio Furio Camillo pronunciò in senato per indicare il comportamento da tenersi nei confronti dei vinti popoli del Lazio. Scritto minore ma, come osservò Federico Chabod (1964, p. 317), attestante la piena maturità di giudizio del Fiorentino e già contenente in nuce quel modo di impostare i problemi che si rivelerà nelle opere maggiori. Vi è apertamente dichiarata l’esemplarità dell’agire politico dei Romani:

Io ho sentito dire che le istorie sono la maestra delle azioni nostre, e massime de’ principi; e il mondo fu sempre ad un modo abitato da uomini che hanno avute sempre le medesime passioni e sempre fu chi serve e chi comanda, e chi serve malvolentieri e chi serve volentieri, e chi si ribella e è ripreso. Se alcuno non credesse questo, si specchi in Arezzo l’anno passato e in tutte le terre di Valdichiana [...]. Dunque se è vero che le istorie sieno la maestra delle azioni nostre, non era male, per chi aveva a punire e giudicare le terre di Valdichiana, pigliare esemplo e imitare coloro che sono stati padroni del mondo, massime in un caso dove e’ vi insegnano appunto come vi abbiate a governare [...] (§§ 18 e 20, in SPM, pp. 462-63).

Nel discorso è presente un tema importante, che sarà ulteriormente indicato e sviluppato in Discorsi II xxiii: il rifiuto della via del mezzo. I Romani «nel giudicare di queste loro terre ribellate», ritennero che «bisognasse o guadagnare la fede loro con i benefizii o trattarle in modo che mai più ne potessero dubitare»: per questo, consideravano dannosa l’assunzione di «ogni altra via di mezzo» (§ 14, in SPM, p. 462). È importante ricordare che proprio all’inizio di VIII 13 – passo da M. non riportato, ma da lui certamente conosciuto – L. dichiara che, essendo il Lazio in tale condizione da non poter più «sopportare né la pace né la guerra [...] si era del parere che bisognasse prendere la via di mezzo» (Iam Latio is status erat rerum et neque bellum neque pacem pati possent [...] Mediis consiliis standum videbatur [...]): compromesso che portò alla sconfitta. Nel discorso di Camillo, l’atteggiamento dei Romani verso i popoli ribellatisi e vinti deve essere ben diverso: bisogna che essi, i Romani, si liberino quanto prima possibile della preoccupazione che i vinti danno, e che ne predispongano gli animi, mentre se ne stanno immobili nell’attesa, o con la pena o con il beneficio (et illorum animos, dum expectatione stupent, seu poena seu beneficio preoccupari oportet [...]). M. riprende e inasprisce il consilium di Camillo: per lui, «i Romani pensarono una volta che i popoli ribellati si debbono o beneficare o spegnere, e che ogni altra via sia pericolosissima» (§ 25, in SPM, p. 463). Frase tagliente e celebre, che ritorna ancora più cruda nel Principe: «gli uomini si debbono o vezzeggiare o spegnere» (Principe iii 18). È chiaramente dovuto al fatto di citare a memoria, l’errore di attribuire a Cesare l’opinione che i francesi siano più che uomini all’inizio del combattimento e meno che donne alla fine («E però Caesare disse e’ franzesi essere in principio più che uomini e in fine meno che femine», Ritratto di cose di Francia, § 29, in SPM, p. 550; cfr. anche prima: «E’ Franzesi per natura sono più fieri che gagliardi o destri; e in uno primo impeto chi può resistere alla ferocità loro, diventono tanto umili e perdono in modo l’animo che divengono vili come femine», § 22, in SPM, p. 549). La corretta attribuzione a L. X 28 4 ([...] primaque eorum [i.e. Gallorum] proelia plus quam virorum, postrema minus quam feminarum esse) è in Discorsi III xxxvi («Le cagioni perché i franciosi siano stati e siano ancora giudicati nelle zuffe da principio più che uomini e dipoi meno che femine»).

Il Principe

Pervasiva, ma non appariscente, la presenza di L. nel Principe. Echi verbali: la «inumana crudeltà» di Annibale in xvii 17 riecheggia la inhumana crudelitas di L. XXI 4; nello stesso cap. xvii, l’accusa di Fabio Massimo a Scipione come «corruttore della romana milizia» (§ 20), con il duro giudizio su di lui come uno dei «molti uomini che sapevano meglio non errare che correggere gli errori» (§ 21) ripete i passi di L. su Scipione natum ad corrumpendam disciplinam militarem (XXIX 19 4) e il natura insitum quibusdam esse ut magis peccari nolint quam satis animi ad vindicanda peccata habeant (XXIX 21 11). Rievocazioni di personaggi: se Romolo nasce direttamente dal primo libro liviano, il tiranno spartano Nabide viene da L. XXXIV 22 e segg., 27. Valutazioni politiche: il comportamento dei Romani in Grecia in Principe iii 24 («E’ romani [...] mandorno le colonie, intrattennono e’ meno potenti sanza crescere loro potenza, abbassorno e’ potenti e non vi lasciorno prendere riputazione a’ potenti forestieri») nasce dalla riflessione su L. XXVI 24; la menzione dell’abitudine del generale acheo Filopemene, «che ne’ tempi della pace non pensava mai se non a’ modi della guerra; e quando era in campagna con gli amici spesso si fermava e ragionava con quelli» (Principe xiv 11), è un puntuale riassunto di L. XXXV 28.

Il tipo, e l’ampio spettro dei riferimenti, mostrano che M. si muoveva a pieno agio entro le tre decadi liviane a lui note. Altri due importanti passi chiariscono ulteriormente il suo modo di rapportarsi allo storico antico. Il primo è quello noto sui tre tipi di ingegno in Principe xxii 4: il primo che «intende da sé», l’altro (il secondo) che «discerne quello che altri intende», il terzo, infine, che «non intende né sé né altri» – eccellentissimo il primo, eccellente il secondo, inutile il terzo. Generalmente il passo si fa derivare dalla Vita civile (I 179) dello scrittore fiorentino quattrocentesco Matteo Palmieri (→), con origine in Esiodo, Erga, vv. 293-97, reinterpretato da Aristotele, Eth. Nic. 1095 b 10 e segg. Tuttavia, sia John Humphreys Whitfield sia Giorgio Inglese, indipendentemente a quanto sembra, hanno più giustamente riferito il passo a L. XXII 29, a un discorso ai soldati di Marco Rufo Minucio, magister equitum di Quinto Fabio Massimo: «Spesso ho appreso, o soldati, che è superiore a ogni altro colui che da solo sa provvedere a ciò che la situazione esige, viene dopo colui che sa obbedire al buon consigliere, mentre, invece, è di capacità inferiore a tutti gli altri (cum extremi ingenii esse) colui che né sa consigliare né sa obbedire a un altro». Nel passo c’è il L. filosofo, conoscitore ed estimatore del Cicerone aristotelico.

Il secondo passo è nell’appassionata, sfolgorante Exhortatio ad capessendam Italiam in libertatemque a barbaris vindicandam, nel capitolo conclusivo del Principe. M. qui cita direttamente, a memoria, L.: «Qui è iustizia grande: iustum enim est bellum qui-bus necessarium et pia arma ubi nulla nisi in armis spes est» (xxvi 10; cfr. L. IX 1 10: Iustum est bellum [...], quibus necessarium, et pia arma, quibus nulla nisi in armis relinquitur spes). Il passo è ripreso in Discorsi III xii 17 e in libera traduzione in Istorie fiorentine V viii: impresso nella sua memoria, gli esce spontaneo dalla penna. La sofferenza per l’Italia inerme di fronte ai barbari invasori accende il suo animo.

I Discorsi

«Opera di teoria e di passione [...] i Discorsi nascono da [...] complessa disposizione alla storia: non come un sistema di massime e di riflessioni generali sulla natura dello stato, ma come un libro di meditazione sulla storia fiorentina e italiana, come opera politica, ossia di costruzione politica, che attinge tuttavia il suo significato dalla profondità dell’analisi storica che la sorregge e che la determina» (Sasso 1993, 1° vol., p. 479). I libri ab Urbe condita di L. costituiscono l’oggetto di questa meditazione; la storia di Roma, ribadisce ancora Gennaro Sasso, «diviene, in tal modo, l’ideale criterio mediante il quale Machiavelli cerca di penetrare, comprendendolo, nello svolgimento della storia di Firenze» (p. 488). M. è consapevole, e orgoglioso, dell’originalità e della validità della sua iniziativa:

nello ordinare le repubbliche, nel mantenere li stati, nel governare e’ regni, nello ordinare la milizia e amministrare la guerra, nel iudicare e’ sudditi, nello accrescere l’imperio [nell’esercizio della politica insomma, egli orgogliosamente ribadisce] non si truova principe né repubblica né capitano che agli esempli delli antiqui ricorra (Discorsi I proemio 6).

E ciò non deriva tanto dall’indebolimento intellettuale generato dalla religione cristiana, dall’«ambizioso ozio» da questa creato in «molte province e città cristiane», quanto invece dal «non avere vera cognizione delle storie», dal non saperne trarre, leggendole, senso e sapore (§ 7). Per cui, per liberare gli uomini da tale errore, egli ha «giudicato necessario scrivere, sopra tutti quelli libri di Tito Livio che dalla malignità de’ tempi non ci sono stati intercetti», tutto quello che, «secondo la cognizione delle antique e moderne cose», egli giudicherà «essere necessario per maggiore intelligenzia d’esso» (§ 9).

La «cognizione delle antique e moderne cose»: sta qui il dis-correre di M. per l’opera del suo istorico, del L. valorizzato dalla storiografia umanistica. Che M. sente profondamente affine, nella natura e nel fine della storia. Nonostante tutte le inevitabili, e ovvie, differenze, esiste a questo proposito, tra i due autori, un comune atteggiamento di fondo: M. vuole cambiare la funzione della storia, da una semplicemente ricettiva, privata, collezione di antichità, a una scienza empirica che appronti i suoi esempi e le sue leggi per la pratica della vita; L., nella praefatio 10 scriveva:

hoc illud est praecipue in cognitione rerum salubre ac frugiferum, omnis te exempli documenta in inlustri posita monumento intueri; inde tibi tuaeque rei publicae quod imitere capias, inde foedum inceptu, foedum exitu quod vites questo soprattutto vi è di salutare e utile nella conoscenza della storia, che tu hai sotto gli occhi gli insegnamenti d’ogni genere che sono riposti nelle illustri memorie, e puoi prenderne ciò che sia da imitare per te e per il tuo Stato, ciò che sia da evitare perché turpe nel principio e turpe alla fine (la presente traduzione e le seguenti sono tratte da Storia di Roma dalla sua fondazione, a cura di C. Moreschini, trad. di M. Scandola, 200313).

Sia a L. sia a M. la storia di Roma si configura dunque – è stato efficacemente detto da Rudolf Rieks (1995) – come «un grande, omogeneo potenziale di valori, regole, istituzioni, forme e realizzazioni, che possono in atto tramutarsi in vitale, politica attualità» (p. 311). Comune ai due un programma di superamento di un miserando presente grazie all’esperienza storica di un passato esemplare – ma le impostazioni sono sostanzialmente divergenti: L. volgendosi con ammirevole dedizione a creare la sintesi di tutta la storia romana, M. impegnandosi ad analizzare a fondo quella sintesi in forza della sua esperienza storico-politica, nel tentativo di trasporre quella narrazione nella prassi politica del suo tempo e di ogni tempo. Impresa estremamente difficile che, per la sua realizzazione, presupponeva l’assunzione come elemento fondativo del principio umanistico, ma di ascendenza classica, che natura hominis semper eadem. La convinzione dell’immutabilità della natura umana come la fiducia nelle perenni leggi del cosmo stanno alla base della teoresi storica (storico-politica) di M., insieme alla tesi (Discorsi II v) sulla eternità del mondo (→) analizzata in un memorabile studio da Sasso (De aeternitate mundi (Discorsi II V), in Id., Machiavelli e gli antichi e altri saggi, 1° vol., 1987, pp. 167-399). Sulla base di questi presupposti teorici «la storia di Roma è il “luogo” in cui la struttura del mondo umano – lotte e libertà, corruzione e religione – si rende, per dir così, visibile» (Inglese 2006, p. 103), e l’opera di L. può diventare per M. il manuale canonico dal quale poter trarre con assoluta chiarezza le leggi immutabili dell’agire politico sia individuale sia collettivo. Il compito che, in ultima analisi, M. si assume è quello di esplicitare queste leggi e così consentire agli uomini, mediante ragione e virtù, di stabilirle, di utilizzarle, o almeno di giudiziosamente sopportarle.

Entro questo quadro concettuale M. conduce il suo originale studio (il suo ‘uso’) della storia liviana. Tre significativi casi serviranno a illustrarlo. In Discorsi I iii-vii M. discute del tribunato della plebe, da L. ampiamente trattato nei capp. 22-33 del secondo libro. Il racconto di L. è dettagliato, ben articolato nella sua impostazione e nel suo svolgimento. Lo storico antico ci presenta un quadro animato e credibile dell’antagonismo tra patrizi e plebei. Con chiarezza ne indica le reali cause sociali: l’esclusione della plebe dalla proprietà terriera, la servitù per debiti, l’eccessiva durata del servizio militare. Il racconto della vicenda è costruito con sapienza letteraria: entro uno schema triadico, una rapida successione di scene altamente drammatiche, alternantisi tra crisi interne e guerre esterne. Due volte la plebe rifiuta il servizio militare; due volte un console o un dittatore, con un editto favorevole ai debitori, la convincono, compiono la coscrizione e sconfiggono i popoli confinanti. Due volte il senato, dopo la vittoria, annulla il precedente editto. Alla terza rivolta la plebe in armi perviene a una incruenta rivoluzione sul modello del regifugium: in quanto vincolata dal giuramento militare, respinge l’idea di sopprimere i consoli, ma si sottrae al servizio delle armi rifugiandosi sul Monte Sacro. A risolvere la situazione provvede Menenio Agrippa, uomo facondo e caro alla plebe quod inde oriundus erat, con il famoso apologo della necessaria armonia tra le varie parti del corpo, tra il ventre e le membra. Fu raggiunto l’accordo: la plebe ebbe propri magistrati inviolabili, ai quali spettava il diritto di intervento contro i consoli (ut plebi sui magistratus essent sacrosanti quibus auxilii latio adversus consules esset); a nessuno dei patrizi fu concesso di assumere questa magistratura. Furono creati così due tribuni della plebe, che si scelsero tre colleghi. L’inviolabilità dei tribuni fu prima giurata dalla plebe, poi da tutto il popolo. In L., dunque, il tribunato della plebe non è che un momento della lunga lotta tra patrizi e plebei, un accordo tra due componenti della società romana – un «compromesso», addirittura un «cattivo compromesso» (schlechtes Kompromiss) per Theodor Mommsen. L’originale, straordinaria, analisi di M. assurge invece all’individuazione di leggi generali. Egli contesta la prevalente opinione che Roma sia stata una repubblica «tumultuaria», scossa da lunghi e fieri conflitti sociali, che sarebbe perciò riuscita inferiore a ogni altra se non avessero rimediato ai difetti «la buona fortuna e la virtù militare» (I iv 2). Al contrario, dove c’è buona milizia, un buon ordinamento militare, deve esserci anche buon ordine – e spesso anche buona fortuna. Al contrario, i contrasti tra la plebe e i nobili furono la causa principale della libertà romana. E qui M. enuncia una legge generale, valida per «ogni republica»: come siano in ogni organismo statale (ogni repubblica) «due umori diversi, quello del popolo e quello de’ grandi» (I iv 5). La storia di Roma, dai Tarquini fino ai Gracchi, mostra che proprio dalla divisione di questi due corpi sociali, dai loro contrasti nascono «tutte le leggi che si fanno in favore della libertà» (§ 5). E non contano i modi, le forme più o meno violente in cui questi contrasti si esprimono: quel che importa è che ogni città abbia «i suoi modi con i quali il popolo possa sfogare l’ambizione sua» (I iv 8). Soprattutto quelle città, come Roma, che «nelle cose importanti si vogliono valere del popolo» (§ 8). I tumulti hanno svolto dunque una funzione fondamentale; e se «furono cagione della creazione de’ tribuni, meritano somma laude, perché, oltre al dare la parte sua all’amministrazione popolare, furono constituiti per guardia della libertà romana» (I iv 12).

Costituire una guardia alla libertà è infatti per M. tra le cose più necessarie per la costituzione e il mantenimento di una repubblica. Dai Romani fu posta nelle mani della plebe, a Sparta e a Venezia, ‘repubbliche’ che durarono anche più a lungo di Roma, nelle mani dei nobili. M. distingue: se si tratta «d’una repubblica che voglia fare un imperio» (I v 13), il modello è Roma; se di una che si accontenti di mantenersi, si guardi a Venezia e Sparta. Nel primo caso bisogna comportarsi come Roma, nel secondo caso si devono imitare Venezia e Sparta: Venezia perché abitata da pochi – e quelli che in seguito giunsero non utilizzati in cose o in opere in cui potessero prendere autorità – e per l’equilibrata proporzione tra governanti e governati; Sparta, governata da un re e da un piccolo senato, anch’essa perché abitata da pochi – e per questo anche governata da pochi – e perché non accettava forestieri, in tal modo evitando agli abitanti di corrompersi e di crescere tanto da essere insopportabili a quelli che la governavano.

Due cose dovevano fare i ‘legislatori’ di Roma, se volevano la tranquillità sociale: o non impiegare nel servizio militare i plebei, come i veneziani, o non ammettere forestieri, come gli spartani. Ma ciò, se poteva rendere più ‘quieto’ lo Stato romano, significava anche renderlo debole, impedirgli di pervenire alla grandezza cui giunse. E M. allora enuncia una legge generale: se si vuole ‘ordinare’ una repubblica, bisogna prima chiedersi se si vuole che, come Roma, si amplino dominio e potenza, o che ci si limiti entro stretti confini (I vi 24). Nel primo caso, bisogna ordinarla come Roma e lasciare spazio ai tumulti e ai dissensi della popolazione, cercando di ordinare le cose nel miglior modo possibile; mai una repubblica potrà crescere o eventualmente mantenersi senza un adeguato potenziale demografico. Nel secondo caso essa si potrà ordinare come Sparta o Venezia; ma avrà sempre una debolezza di fondo, e quando tenterà necessariamente di crescere, rovinerà «in su uno minimo accidente» (I vi 27): così accadde a Sparta, signora di quasi tutta la Grecia, in seguito alla ribellione di Tebe; così a Venezia, «avendo occupato gran parte d’Italia, e la maggiore parte non con guerra, ma con denari e con astuzia» (I vi 28), nella infausta giornata di Agnadello.

Bisogna pertanto «seguire l’ordine romano» e non quello delle altre ‘repubbliche’. Poiché non è possibile trovare «una via del mezzo», bisogna tollerare i contrasti tra il popolo e il senato, ritenendoli «uno inconveniente necessario a pervenire alla romana grandezza» (I vi 37). Anche perché a guardia della libertà vi è l’autorità tribunizia con la facoltà di accusare, autorità più utile e necessaria quanto nessun’altra. Con due effetti utilissimi a una repubblica: il primo è che i cittadini, potendo essere chiamati in giudizio, non attentano allo Stato e, qualora lo facciano, sono immediatamente e senza riguardi puniti. Il secondo, fondamentale, è che con l’autorità di accusare data ai tribuni si dà modo di «sfogare a quegli omori che crescono nelle cittadi, in qualunque modo, contro a qualunque cittadino» (I vii 5). Quando questi umori non possono sfogarsi in un modo ordinario – cioè regolamentati – ricorrono a quei modi straordinari che portano in rovina uno Stato. M. è chiarissimo, perentorio: «E però non è cosa che faccia tanto stabile e ferma una repubblica, quanto ordinare quella in modo che l’alterazione di quegli omori che l’agitano abbia una via da sfogarsi ordinata dalle leggi» (I vii 6). E ricorda gli episodi di Coriolano, per la storia romana, di Francesco Valori e di Piero Soderini per la recente storia di Firenze con la conclusione, dettatagli dall’esperienza, che

qualunque volta si vede che le forze strane [straniere] siano chiamate da una parte di uomini che vivono in una città, si può credere nasca da’ cattivi ordini di quella, per non essere dentro a quel cerchio [a quella cerchia di mura] ordine da potere, sanza modi istraordinari, sfogare i maligni omori che nascono negli uomini: a che si provede al tutto con ordinarvi le accuse agli assai giudici e dare reputazione a quelle (I vii 17).

Un altro celebre episodio della storia di Roma è da M. utilizzato per l’enunciazione di principi generali. Si tratta di un momento capitale nella vicenda della giovane Repubblica romana, quello dell’incendio gallico del 390 con la ricostruzione di Roma da parte di Camillo. Una fortissima coloritura religiosa caratterizza la narrazione liviana: causa della sconfitta all’Allia e dell’incendio di Roma sarebbe la grave colpa dei Romani contro uomini e dei, contro fides e pietas. Neglegentia deum: si sono trascurati chiari ammonimenti divini (V 36 6-7; V 51 4-5): si è mandato in esilio il vincitore di Veio; i tre Fabii hanno violato il diritto internazionale (ius gentium) combattendo, pur ambasciatori presso i Galli, a fianco dei Chiusini, e sono stati addirittura eletti al tribunato consolare; sono stati trascurati auspici e sacrifici. Eloquenti i commenti del pio L.: deorum monita ingruente fato spreta («non si tenne conto degli avvertimenti degli dei sotto l’incalzare del fato», V 32 7); adventante fatali urbi clade («mentre stava per abbattersi sull’Urbe la rovina voluta dal fato», V 33 1); iam urgentibus Romanam urbem fatis («mentre ormai i fati incalzavano la città di Roma», V 36 6).

L. V 37 1: Adeo occaecat animos fortuna, ubi vim suam ingruentem refringi non vult. In Discorsi II xxix, un capitolo il cui titolo appunto riporta, traducendola, la sentenza liviana («La fortuna acceca gli animi degli uomini, quando la non vuole che quegli si opponghino a’ disegni suoi»), M. trae il succo, commentandola, della vicenda dell’incendio galllico e di Camillo. Il tema, che richiederebbe una trattazione speciale in questa sede impossibile da svolgere, è quello della fortuna. Quella vicenda, spiega M., «è notabile assai a dimostrare la potenza del cielo sopra le cose umane» (II xxix 4); tutta la narrazione dello storico romano, «largamente e con parole efficacissime» (§ 4) lo avrebbe dimostrato. Con una considerazione generale, che M. vuole energicamente ribadire:

Affermo bene, di nuovo, questo essere verissimo, secondo che per tutte le istorie si vede, che gli uomini possono secondare la fortuna e non opporsegli; possono tessere gli orditi suoi, e non rompergli. Debbono bene non si abbandonare mai; perché non sappiendo il fine suo, e andando quella per vie traverse e incognite, hanno sempre a sperare e, sperando, non si abbandonare, in qualunque fortuna e in qualunque travaglio si truovino (II xxix 24-25).

Ma c’è di più. In Discorsi III i, M. utilizza la narrazione liviana per l’enunciazione di un altro principio generale: la necessità, per la durata e la sopravvivenza di una repubblica o di una setta – cioè di qualunque organizzazione, anche religiosa, diversa dalla ‘repubblica’– di un frequente ritorno ai suoi principi, ai suoi ordinamenti iniziali. Secondo M., questa «riduzione verso il principio», questo ritorno ai ‘buoni’ momenti fondativi nel caso delle repubbliche avverrebbe o «per accidente estrinseco o per prudenza intrinseca» (III i 10). Per il primo caso, M. si richiama appunto a L.:

[...] si vede come egli era necessario che Roma fussi presa dai franciosi, a volere che la rinascesse e, rinascendo, ripigliasse nuova vita e nuova virtù e ripigliassela osservanza della religione e della giustizia, le quali in lei cominciavano a macularsi. Il che benissimo si comprende per l’istoria di Livio, dove ei mostra che, nel trar fuori lo esercito contro ai franciosi e nel creare e’ tribuni con la potestà consolare, non osservorono alcuna religiosa cerimonia. Così medesimamente, non solamente non punirono i tre Fabii, i quali contra ius gentium avevano combattuto contro ai franciosi, ma gli crearono tribuni (III i 11-13).

M. definisce l’episodio dell’incendio gallico e la vicenda di Camillo una «battitura estrinseca» (III i 15), affinché tutti gli ordinamenti di Roma riprendessero vigore e ai Romani si mostrasse la necessità non solo di mantenere la religione e la giustizia, ma anche di stimare i buoni concittadini e di apprezzare la loro virtù, piuttosto che quei comodi dei quali sembrasse loro essere privati a causa delle azioni di quei buoni concittadini. Ciò che appunto avvenne: ripresa Roma, furono rinnovati tutti gli ordinamenti dell’antica religione, furono puniti i Fabii, Camillo anche dopo il trionfo fu scongiurato di lasciare la dittatura. Conclusione di M.: gli uomini che appartengono a un qualsiasi ordinamento devono spesso riesaminarsi, «o per questi accidenti estrinseci o per gl’intrinseci» (III i 17). Gli avvenimenti intrinseci devono sorgere o da una legge, che operi una verifica degli appartenenti a quel campo, o da un uomo veramente ‘buono’, che con il suo esempio e con le sue opere virtuose abbia il medesimo effetto di un ordinamento. Alla «narrazione e discorso» (III i 41) di questi uomini eccezionali sarà appunto dedicato il terzo libro dei Discorsi.

Ancora, brevemente, un esempio di enunciazione di principi generali dalla ‘cognizione’ delle storie, di vicende storiche. L. IX 8 riporta il discorso pronunziato in senato dal console Spurio Postumio sulla ignominiosa pace di Caudio – le famose Forche Caudine. Nonostante fosse stata da lui trattata, insieme all’altro console collega, quella pace non si doveva ratificare: quell’impegno non vincolava il popolo romano, essendo stato preso senza l’ordine del popolo stesso (iniussu populi). Nulla era dovuto ai Sanniti, tranne le persone che avevano trattato quella vergognosa pace; che siano consegnati per mezzo dei feziali, nudi e in catene (nudi vinctique) ai Sanniti e il popolo sia liberato da quel vincolo di coscienza (exsolvamus religione populum); non c’è nulla, di divino o di umano, che impedisca di riprendere una guerra giusta e santa (iustum piumque [...] bellum). Che intanto i consoli arruolino un esercito, lo armino, lo pongano in marcia, né entrino in territorio nemico prima che siano state compiute tutte le formalità prescritte per la resa (nec prius ingredi hostium fines quam omnia iusta in deditionem [...] perfecta erunt). Gli dei immortali si accontentino dell’umiliazione patita (ut vos satis habeatis vidisse nos sub iugum missos, [...] sponsione infami obligatis, [...] nudos vinctosque hostibus deditos [...]); i nuovi consoli e le legioni romane riprendano la guerra. Il senato approvò questo nobile discorso, decise di rimandare ai Sanniti i vinti e di ricusare l’accordo. Ma Ponzio, il comandante sannita, non accettò la resa e rimandò indietro i Romani. Così, osserva L., «poiché la situazione si era capovolta dopo la pace di Caudio, pur non essendovi stato ancora alcun combattimento, i sentimenti s’erano talmente mutati, che aveva acquistato più rinomanza Postumio tra i Romani con la resa, che non Ponzio con la sua incruenta vittoria tra i Sanniti» (L. IX 12 3).

In Discorsi III xlii M. commenta questa vicenda con considerazioni ben poco convenzionali. Da essa, egli sostiene, due cose sono da rilevare. La prima, che «in qualunque azione si può acquistare gloria» (III xlii 5): nella vittoria essa si acquista ordinariamente; nella sconfitta si acquista o mostrando di non averne colpa o immediatamente compiendo qualche azione gloriosa che la cancelli. La seconda, e forse più significativa, è che non comporta vergogna non rispettare le promesse estorte con la forza. M. è perentorio: sempre le promesse forzate che riguardano il pubblico interesse saranno infrante, quando viene a mancare la forza che le impone e non comporteranno vergogna per chi le infrange. Questo è un principio del quale le storie passate ci offrono tanti esempi (la «cognizione delle storie») e che si può ogni giorno constatare. Principio seguito dai sovrani, che non solo non mantengono le promesse forzate, ma neppure tutte le altre promesse quando vengano a mancare le ragioni che le hanno imposte. M. orgogliosamente rivendica di averne ampiamente ‘disputato’ nel suo «trattato De Principe» (nel famoso cap. xviii).

Machiavelli interprete di Livio: la «cognizione delle storie»

Sembra ozioso costringere in una formula il complesso rapporto di M. con Livio. Con ammirato rispetto, con sentimento di affinità, il Segretario fiorentino dialoga con lo storico romano, discussione che non si svolge in superficie, ma che lo impegna in una complessa operazione ermeneutica. Di fronte alla serenità di L., tutto apparentemente immerso in un passato canonizzato nella sua opera, M. si pone con una nuova posizione, vuole cambiare presente e futuro, con una vera approfondita analisi (la vera «cognizione delle antique e moderne cose», Discorsi I proemio 9) ritrasformare in attualità politica il ricco materiale empirico di Livio.

Tuttavia, anche su L. non bisogna indulgere in stereotipi. L., anche nella prima decade, non si può considerare uno storico che trascura i concreti eventi e si interessa a esemplari sequenze di avvenimenti, a ricorrenti strutture di comportamento, ad astrazioni tipologiche. Studi recenti hanno rivendicato la ‘politicità’ di L., anche quando tratta dell’età più antica. Non possiamo cadere nella trappola appronta-taci da una sorte che ci ha sottratto quasi i tre quarti della grande opera storica di L. – e soprattutto i libri in cui trattava della storia a lui più vicina, o contemporanea. L. non fu quel «topo di biblioteca» immaginato da Alfred Heuss (1983): egli vive e scrive nel clima del novus ordo augusteo, è un amicus di Augusto, è ammesso nella sua famiglia. Partecipa della vita culturale e politica dell’età augustea. Non possiamo trascurare l’appassionata difesa della libertas che apre il secondo libro della sua storia – libertas repubblicana, fondata sugli imperia legum potentiora quam hominum e sugli annui magistratus, sulle magistrature annuali – e l’appellativo Pompeianus attribuitogli dallo stesso Augusto. Pompeianus non significava semplicemente ‘repubblicano’, come qualche studioso ha invece ritenuto. L. in realtà restava un ‘ciceroniano’, continuava a essere un uomo, ci si passi il termine, dell’ancien régime. Il suo ‘pompeianismo’ verosimilmente derivava da quella tradizione della nobilitas che guardava all’ideologia repubblicana del princeps nello spirito dell’ortodossia ciceroniana. È ben lecito ritenere che L. pensasse anche da politico. Come Machiavelli. Il loro era un ‘discorso’ da ‘politico’ a ‘politico’. Da politici sconfitti che, come spesso è avvenuto, sono diventati grandi storici.

Bibliografia: N. Machiavelli, The Discourses of Niccolò Machiavelli, ed. L.J. Walker, 2 voll., London 1950; N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, a cura di G. Inglese, introduzione di G. Sasso, Milano 1984, 20139; N. Machiavelli, Le grandi opere politiche, 2° vol., Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, a cura di G.M. Anselmi, C. Varotti, Torino 1993; N. Machiavelli, Opere, a cura di C. Vivanti, 1° vol., Torino 1997; N. Machiavelli, Opere, a cura di R. Rinaldi, 1° vol., tt. 2, Torino 1999, 20062; N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, Edizione nazionale delle opere di Niccolò Machiavelli, a cura di F. Bausi, 2 voll., Roma 2001; N. Machiavelli, Discours sur la première Décade de Tite-Live, éd. A. Fontana, X. Tabet, Paris 2004.

Per gli studi critici si vedano: E. Burck, Die Erzählungskunst des Titus Livius, Berlin 1934, rist. con nuova introduzione Berlin-Zürich 1964; F. Mehmel, Machiavelli und die Antike, «Antike und Abendland», 1948, 3, pp. 152-86; C. Roebuck, A search for polit ical stability. Machiavelli’s Discourses on Livy, «Phoenix», 1952, 6, pp. 52-65; P.G. Walsh, Livy. His historical aims and methods, Cambridge 1961; F. Chabod, Scritti su Machiavelli, Torino 1964; F. Gilbert, Niccolò Machiavelli e la vita culturale del suo tempo, Bologna 1964, 19744; F. Gilbert, Machiavelli and Guicciardini. Politics and history in sixteenth-century Florence, Princeton 1965 (trad. it. Machiavelli e Guicciardini. Pensiero politico e storiografia a Firenze nel cinquecento, Torino 1970); M. Mazza, Storia e ideologia in Tito Livio. Per un’analisi storiografica della praefatio ai Libri ab Urbe condita, Catania 1965, rist. 1966; H. Tränkle, Der Anfang des römischen Freistaates in der Darstellung des Livius, «Hermes», 1965, 93, pp. 311-37; G. Sasso, Studi su Machiavelli, Napoli 1967; C. Pincin, Osservazioni sul modo di procedere di Machiavelli nei Discorsi, in Reinassance. Studies in honor of Hans Baron, ed. A. Molho, J.A. Tedeschi, Firenze 1971, pp. 387-40; J.H. Whitfield, Machiavelli’s use of Livy, in Livy, ed. T.A. Dorey, London-Toronto 1971, pp. 73-96; T.J. Luce, Livy. The composition of his History, Princeton 1977; H.C. Mansfield, Machiavelli’s new modes and orders. A study of the Discourses on Livy, Ithaca (N.Y.)-London 1979; P. Larivaille, La pensée politique de Machiavel. Les Discours sur la première décade de Tite-Live, Nancy 1982; A. Heuss, Zur inneren Zeitform bei Livius, in Livius. Werk und Rezeption. Festschrift für Erich Burck zum 80. Geburtstag, hrsg. E. Lefèvre, E. Olshausen, München 1983, pp. 175-215; R.T. Ridley, Machiavelli and Roman history in the Discourses, «Quaderni di storia», 1983, 18, pp. 197219; F. Bausi, I Discorsi di Niccolò Machiavelli. Genesi e strutture, Firenze 1985; G. Inglese, Ancora sulla data di composizione dei Discorsi, «La cultura», 1986, 24, pp. 98-117; K.A. Raaflaub, The conflict of orders in archaic Rome: a comprehensive and comparative approach e From protection and defence to offense and participation: stages in the conflict of the orders, entrambi in Social struggles in archaic Rome. New perspectives on the conflict of the orders, ed. K.A. Raaflaub, Berkeley-Los Angeles-London 1986, rispettiv. pp. 1-51 e 198-243; R.T. Ridley, Machiavelli’s edition of Livy, «Rinascimento», II s., 1987, 27, pp. 327-41; G. Sasso, Machiavelli e gli antichi e altri saggi, 4 voll., Milano-Napoli 1987-1997; A.J. Woodman, Rhetoric in classical historiography, London-Sidney-Portland 1988, rist. 2004; R. von Haehling, Zeitbezüge des T. Livius in der ersten Dekade seines Geschichtswerkes: nec vitia nostra nec remedia pati possumus, Stuttgart 1989; G. Sasso, Niccolò Machiavelli, 2 voll., Bologna 1993; G.B. Miles, Livy: reconstructing early Rome, Ithaca (N.Y.)-London 1995; R. Rieks, Livius und Machiavelli. Prinzipien historischen Denkens und politischen Handelns, «Gymnasium», 1995, 102, pp. 305-33; P. Godman, From Poliziano to Machiavelli. Flor entine humanism in the high Renaissance, Princeton 1998; P. van Heck, La presenza di Livio nei Discorsi di Machiavelli, «Res publica litterarum», 1998, 21, pp. 45-78; M. Martelli, Machiavelli e gli storici antichi. Osservazioni su alcuni luoghi dei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Roma 1998; A.M. Cabrini, Machiavelli e Livio, «Acme», 1999, 53, pp. 153-73; G. Forsythe, Livy and early Rome. A study in historical method and judgment, Stuttgart 1999; F. Bausi, Machiavelli, Roma 2005; G. Inglese, Per Machiavelli. L’arte dello stato, la cognizione delle storie, Roma 2006; B. Mineo, Tite-Live et l’histoire de Rome, Paris 2006; D. Pausch, Livius und der Leser. Narrative Strukturen in Ab Urbe condita, München 2011; G. Pedullà, Machiavelli in tumulto. Conquista, cittadinanza e conflitto nei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Roma 2011; P. Desideri, Repubblica romana e libertà politica. Dalla storiografia antica ai Discorsi di Machiavelli, «Rivista storica italiana», 2012, 124, pp. 107-42.