TUNISIA

Tunisia

'

(XXXIV, p. 488; App. II, ii, p. 1034; III, ii, p. 995; IV, iii, p. 699; V, v, p. 594)

di Claudio Cerreti

Popolazione

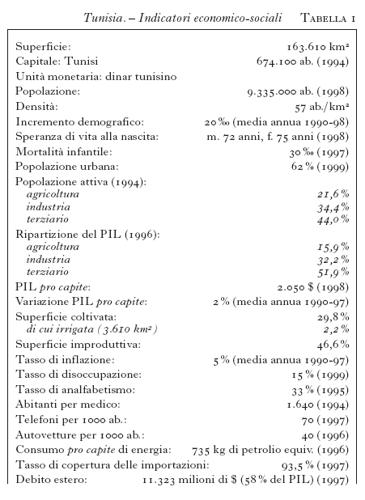

Nel 1998 la popolazione della T. era, secondo stime ufficiali delle Nazioni Unite, di 9.335.000 abitanti. La velocità di accrescimento demografico si è molto ridotta nel corso degli ultimi decenni: nel periodo 1990-98 è stata del 20‰, mentre nell'intervallo 1980-90 si aggirava sul 25‰. Secondo dati ufficiali, nel 1999 la disoccupazione era attestata sul 15% della popolazione attiva, nonostante i ripetuti sforzi del governo indirizzati proprio alla creazione di posti di lavoro. In questo stato di cose l'emigrazione verso paesi europei e arabi (tra questi in primo luogo la Libia) conserva una notevole importanza.

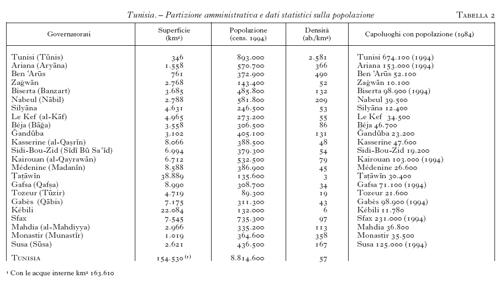

Le condizioni generali di vita della popolazione vanno migliorando, ma più lentamente di quanto lascerebbe sperare la velocità della crescita economica: ancora un terzo della popolazione adulta è analfabeta, la mortalità infantile è di circa il 30‰, mentre la speranza di vita viene valutata in 72 anni per i maschi e 75 anni per le femmine. In aumento è la quota di popolazione che vive nelle città (62% nel 1999), non poche delle quali, oltre Tunisi, hanno una consistenza demografica notevole, in particolare Sfax (231.000 ab. nel 1994), Ariana (153.000) e Susa (125.000).

La distribuzione della popolazione risente delle condizioni ambientali, privilegiando le regioni settentrionali e costiere rispetto a quelle desertiche e subdesertiche meridionali. Un accentuato addensamento si è andato realizzando per qualche decina di chilometri intorno alla capitale e, sulla costa orientale, lungo la penisola di Capo Bon e il Golfo di Hammamet (prevalentemente in funzione della valorizzazione turistica qui in atto da tempo) e lungo il Golfo di Gabès (in funzione sia del turismo sia dell'industrializzazione, che ha interessato in particolare Sfax). Rimangono relativamente meno popolose la costa settentrionale a ovest di Tunisi e la regione collinare e montuosa che le si svolge alle spalle, mentre un certo impulso demografico hanno registrato taluni centri del Sud estremo in virtù della produzione petrolifera.

Condizioni economiche

La crescita economica è, fin dagli anni Ottanta, assai sostenuta: nella seconda metà di quel decennio è stata del 4,1% annuo, ma è salita oltre il 5% negli anni Novanta (5,5% nel periodo 1990-95), e fino al 6,9% nel 1996; in termini di reddito per abitante, la T. ha ormai raggiunto livelli certamente superiori alla maggior parte dei paesi in via di sviluppo. Anche i principali indicatori finanziari (tasso di inflazione, debito pubblico, deficit di bilancio) risultano sostanzialmente accettabili e in linea con le previsioni dei successivi piani quinquennali, anche in virtù di una gestione politica senza dubbio stabile e coerente, per quanto criticata sotto altri aspetti, a cominciare dalla libertà di espressione.

L'assetto produttivo, avanzato da molti punti di vista, non è però in grado di sostenere adeguatamente il paese, che da tempo presenta una bilancia commerciale deficitaria; quella dei pagamenti è riequilibrata dalle rimesse degli emigranti e dagli introiti turistici: con circa 4,4 milioni di presenze (1998), anche se per soggiorni che vanno riducendosi, il turismo garantisce il 6% del PIL globale.

Le principali voci dell'esportazione sono rappresentate dal petrolio, da prodotti chimici (fertilizzanti), dai fosfati e dall'insieme delle produzioni alimentari (olio, frutta, pesce), oltre che da manufatti (tessili, macchinari). La composizione delle esportazioni è comunque in via di modificazione: il peso dei prodotti minerari è diminuito mentre è aumentato quello dei prodotti agroalimentari. Il ruolo, poi, dei tessili e dell'abbigliamento (e di altri manufatti) sta rapidamente crescendo, specialmente dal 1995, anno in cui la T. ha siglato un accordo di libero scambio con l'Unione Europea; l'accordo (che non riguarda le produzioni agricole) andrà a regime entro dodici anni e ci si aspetta che possa avere anche effetti negativi sulla struttura industriale tunisina, se questa non riuscirà a realizzare la necessaria modernizzazione (secondo alcune stime, un terzo delle imprese tunisine sarebbe destinato a uscire dal mercato). Nell'immediato, però, la T. ha beneficiato delle spinte delocalizzative che hanno interessato i comparti dell'industria europea a maggiore intensità di manodopera. Al tempo stesso, il favorevole regime commerciale consente anche ai prodotti agroalimentari tunisini sbocchi in Europa; nonostante la siccità del biennio 1993-94, l'agricoltura (frumento, ortaggi, frutta) ha continuato a essere una componente fondamentale dell'economia del paese.

bibliografia

La pêche en Tunisie: pêche côtière et environnement, in Cahiers du CERES - Série Géographie, 1993, 9, nr. monografico.

Les déterminismes socio-culturels de la pauvreté en Tunisie, in Cahiers du CERES - Série Sociologie, 1994, 23, nr. monografico.

Dynamiques sociales et développement local dans les régions des petites villes en Tunisie, in Bulletin de la Société languedocienne de géographie, 1994, 1-2, nr. monografico.

H. Diala, Le Grand Sfax: dynamique morpho-fonctionnelle récente et aménagement, in Annales de géographie, 1996, pp. 369-94.

J.-M. Miossec, Le tourisme en Tunisie: acteurs et enjeux, in Bulletin de l'Association des géographes français, 1997, pp. 56-69.

Storia

di Silvia Moretti

Nel novembre 1987 l'avvicendamento al potere tra l'anziano presidente della Repubblica, Burghiba, rimosso dalla carica dopo il parere negativo espresso da un consiglio di medici circa le sue condizioni di salute e le sue capacità di governare, e l'allora primo ministro Zayn al-῾Abidīn Ben ῾Alī, acclamato presidente da gran parte del mondo politico tunisino, fondamentalisti islamici compresi, fece pensare all'avvio di una stagione di riforme e di confronto con le opposizioni. La volontà più volte espressa da Ben ῾Alī di un 'cambiamento democratico' lasciava presagire un'inversione di rotta nel paese, ma l'opzione pluralista del nuovo presidente fu presto smentita dalla violenta repressione scatenata dall'estate del 1990 contro i fondamentalisti islamici in fermento per la vittoria del Fronte islamico di salvezza algerino alle elezioni municipali (giugno 1990).

Negli anni successivi i dirigenti del Mouvement des démocrates socialistes (MDS), gli attivisti e i militanti della Lega tunisina per i diritti umani e del Partito islamista della rinascita (Ḥizb al-Nahḍa), che pure avevano accolto con favore la presidenza di Ben ῾Alī, furono colpiti da provvedimenti restrittivi delle libertà personali e subirono numerosi processi. La censura della libertà di stampa, gli arresti arbitrari e il crescente ricorso alla tortura chiusero progressivamente ogni spazio alla discussione creando un clima di forte intimidazione nel paese.

Dopo le elezioni presidenziali del marzo 1994, che videro Ben ῾Alī trionfare con oltre il 99% dei voti, si intensificò il processo di personalizzazione del potere. Tra il 1995 e il 1997 alcune organizzazioni umanitarie, prima fra tutte Amnesty International, denunciarono la svolta autoritaria del regime, accusando Ben ῾Alī di continue violazioni dei diritti umani. In particolare veniva sottolineato il ruolo oppressivo della polizia nel controllo della vita politica dei cittadini e la sistematica persecuzione di intellettuali e militanti progressisti.

Negli anni successivi alla guerra del Golfo, Ben ῾Alī, forte dei successi registrati in campo economico e sociale, intraprese un'intensa attività diplomatica volta a incrementare le relazioni commerciali e politiche con l'UE e a rafforzare la posizione del paese nello scenario regionale. L'avvio del processo di pace in Medio Oriente, che permise fra l'altro lo spostamento del quartier generale dell'OLP da Tunisi a Gaza (1994), favorì anche l'inizio di una lenta e travagliata normalizzazione dei rapporti tra la T. e Israele.

Nel marzo 1999 Ben ‚Alī annunciò per la fine dell'anno lo svolgimento delle elezioni presidenziali che vedevano in corsa, per la prima volta dal 1956, altri due candidati. Il 24 ottobre, con il 99,4% dei voti, Ben ῾Alī fu riconfermato per il suo terzo mandato. Contestualmente le elezioni legislative facevano registrare il successo del partito del presidente, il Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), con 148 seggi. Secondo partito il MDS con 13 seggi.

bibliografia

H. Ibrahimi, Les libertés envolées de la Tunisie, in Le monde diplomatique, Février 1997, pp. 4-5.

A. Lamchichi, Le Maghreb face à l'islamisme: le Maghreb entre tentations autoritaires, essor de l'islamisme et demandes démocratiques, Paris 1997.

Muhammad al-Hashimi Hamidi, The politicisation of Islam: a case study of Tunisia, Boulder 1998.

E. Murphy, Economic and political change in Tunisia: from Bourguiba to Ben Ali, New York 1998.