Turchia: se l'islam entra in caserma

Turchia: se l’islam entra in caserma

L’esercito di Ankara è sempre stato un baluardo dei valori laici del kemalismo. Il fallito golpe del 15 luglio, secondo il governo, rivela invece l’infiltrazione di un movimento religioso nelle forze armate.

Il 15 luglio 2016 la Turchia subisce un tentativo di golpe da parte dell’esercito. Il paese non è nuovo a rovesciamenti di governo. Tre colpi di Stato militari si sono susseguiti nella seconda metà del Novecento (1960, 1971, 1980), e nel 1997 il governo è costretto alle dimissioni, in seguito alla decisione del Consiglio nazionale di sicurezza, in quello che viene definito il ‘golpe post moderno’. L’inter vento dell’esercito è moti vato ogni volta dalla necessità di garantire al paese la stabilità politica e soprattutto la salvaguardia dei valori laici e democratici della nazione kemalista. Nel caso più recente, invece, il governo attribuisce da subito la responsabilità a un’organizzazione religiosa infiltratasi nelle forze armate: il movimento di Fethullah Gülen, già inserito in Turchia nella lista delle organizzazioni terroristiche e oramai denominato FETÖ (Fethullahçı terör örgütü, «Organizzazione terroristica di Fethullah»). Al di là delle numerose conseguenze sul piano politico e sociale del tentato golpe, ciò sembra far vacillare la contrapposizione, che sembrava irriducibile in Turchia, tra forze militari e islam, denotando del resto come l’esercito fosse non solo poco compatto ma avesse al suo interno componenti riconducibili a gruppi religiosi.

Paese noto per aver fatto del laicismo un elemento fondante della repubblica e della cruciale trasformazione da impero a Stato-nazione, la Turchia negli ultimi decenni è stata attraversata da cambiamenti che hanno di frequente spinto a riconsiderare la complessità dei rapporti tra islam e politica e della loro ripercussione nelle istituzioni e nella società.

Quando la Repubblica di Turchia viene fondata, il 29 ottobre 1923, da parte di Mustafa Kemal (poi Atatürk, «Padre dei turchi») è da subito improntata al laicismo. La costruzione dello Stato-nazione si basa su un radicale processo di modernizzazione e occidentalizzazione che, articolato in un intenso programma di riforme ad ampio raggio, intende fondare una nuova nazione turca, al passo con le altre nazioni europee. Vengono modificati i comuni sistemi di riferimento, viene introdotto l’alfabeto latino, mentre con il codice civile, basato sul modello svizzero, si afferma l’uguaglianza dei generi e viene modificato il diritto di famiglia con l’abolizione della poligamia. Nel 1934 è introdotto il suffragio universale. Con Mustafa Kemal queste trasformazioni hanno l’intento di recidere il legame con l’ordine politico e sociale preesistente, l’impero ottomano.

Anche l’attacco sferrato contro la religione è parte di questa strategia di nazionalizzazione. Dopo aver abolito il sultanato, tra le prime decisioni della Grande assemblea nazionale risulta l’abolizione del califfato (marzo 1924).

La laicizzazione dello Stato non corrisponde, tuttavia, a un annullamento o una negazione della religione quanto all’attuazione di una politica per porre la religione sotto il pieno controllo statale: da un lato relegando la pratica religiosa alla sfera individuale, con la messa al bando di tutte le forme di islam popolare, tra cui le confraternite (tarikat), molto diffuse in Anatolia; dall’altro creando istituzioni statali con il compito di gestire e controllare materie di ordine religioso, prime tra tutte la Direzione per gli Affari religiosi (nota come Diyanet), ancora oggi a pieno titolo il più importante ente in materia.

Nonostante il laicismo spinto delle istituzioni, l’islam persiste nella società e nella politica turca. Le confraternite in molti casi continuano le loro attività in forma clandestina rappresentando un luogo importante di coesione sociale, di elaborazione intellettuale e propaganda politica, come dimostra del resto il peso e il grado di pervasività che ha raggiunto la stessa comunità (cemaat) di Fethullah Gülen. Inoltre, sin dalla fine del regime a partito unico (1945) i partiti politici fanno ricorso a un uso politico dell’islam, alla ricerca di consenso e per rispondere a un persistente sentimento religioso, diffuso soprattutto nelle zone rurali e poi nelle periferie delle grandi città. I continui tentativi di evitare una politicizzazione della religione da parte delle istituzioni, promulgando leggi in difesa del secolarismo e mettendo al bando formazioni politiche di marcato riferimento religioso, infatti non impedisce, dalla seconda metà del Novecento, che l’islam assuma non solo una certa rilevanza in politica, ma si affermi come tratto distintivo e identitario della nazione turca.

Negli anni Settanta, in ambienti conservatori legati al mondo degli affari, viene sviluppata l’ideologia definita ‘Sintesi turco-islamica’, che propone una riformulazione della cultura nazionale basata sulla combinazione di nazionalismo e islam. Questa ideologia trova ampia affermazione negli ambienti politici e militari nel corso degli anni Ottanta, durante il governo di Turgut Özal subentrato nel 1983 al regime militare imposto con il golpe del 12 settembre 1980. È un periodo caratterizzato da una politica liberista e una decisa depoliticizzazione della società che però si accompagna all’insorgere di movimenti civili e di rivendicazione identitaria, dai gruppi femministi e ambientali a quelli aleviti e islamici radicali.

Negli stessi anni si avvia una lenta penetrazione di un’ideologia di stampo islamico nelle istituzioni. E la religione acquista spazi di visibilità attraverso l’affermazione di organizzazioni, di forme di attivismo politico – come le manifestazioni delle studentesse per l’uso del velo nelle università – e lo sviluppo di una specifica produzione culturale e di beni di consumo.

Tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta una serie di partiti islamici, tutti legati al movimento Millî Görüş («Visione nazionale») di Necmettin Erbakan, si susseguono sulla scena politica dopo essere regolarmente chiusi dalla Corte costituzionale per aver violato i principi laici repubblicani della nazione. Uno di questi, il Refah Partisi («Partito del benessere») – di cui Recep Tayyip Erdoğan è uno dei maggiori esponenti –, arriva a metà degli anni Novanta a vincere le elezioni guadagnando prima città importanti come Ankara e Istanbul (1994) e poi la guida del governo, affidata a Erbakan (1996). Questa affermazione incontra le ostilità dei vertici militari e provoca un conflitto aperto tra l’esercito e il partito Refah concludendosi nel 1997 con il ‘processo del 28 febbraio’, con cui si impongono le dimissioni del governo, la chiusura di una serie di associazioni e sindacati e gli arresti di Erdoğan, allora sindaco di Istanbul. È una decisione che segna la vita politica del tempo e che incide sulla vittoria del partito AKP nel 2002.

Fondato da Recep Tayyip Erdoğan e Abdullah Gül nel 2001, questo partito, che non può nascondere le proprie radici nelle formazioni islamiche precedenti, riesce a costruire un discorso basato sulla difesa dei diritti individuali e di democratizzazione del paese.

Si propone in rottura con i soggetti politici che hanno dominato l’intera storia repubblicana, lasciando presagire margini di azione politica anche per altri gruppi, in particolare la compagine progressista e le minoranze, che non si riconoscono più in una democrazia controllata dai militari e dall’opposizione kemalista legata a una visione ancora monolitica della nazione. Nel corso delle legislature AKP la Turchia compie importanti riforme in ambito politico, sociale ed economico; avvia il processo di adesione europea; attua una politica estera importante nella regione e a livello globale. Si afferma nel corso del tempo una linea conservatrice e neoliberista. Più volte i vertici militari frenano o contengono cambiamenti normativi richiamando il governo al rispetto dei principi repubblicani.

L’esercito viene però colpito nel corso degli anni Duemila da una serie di mega inchieste giudiziarie (Ergenekon, Balyoz) che portano a numerosi arresti di alte cariche accusate di complotto. Per quanto queste inchieste portino successivamente all’infondatezza delle accuse e al rilascio degli accusati, ciò provoca un forte indebolimento dell’esercito e un ridimensionamento della sua influenza politica, in un processo che tuttavia subisce una parziale inversione di rotta dopo il tentato golpe. I rapporti tra politica, magistratura ed esercito risultano in questi anni piuttosto complessi e si intrecciano con la controversa relazione che l’AKP instaura con il movimento di Fethullah Gülen, prima a lungo suo alleato (al punto di riuscire a penetrare in modo pervasivo nelle istituzioni statali), e poi suo acerrimo nemico. Più in generale, l’AKP, colpito anche da un grosso scandalo per corruzione (2013), subisce molte critiche da una larga componente della società turca che condanna le derive autoritarie del governo, le restrizioni delle libertà individuali, la mancata risoluzione di questioni legate ai diritti delle minoranze.

Queste critiche spesso sfociano in mobilitazioni e nel 2013 danno vita a un grande movimento di protesta noto con il nome di Gezi, con il quale si stabiliscono nuove alleanze tra gruppi di sinistra e minoranze, curdi in particolare, e si promuove l’idea di cittadinanza plurale. Nel 2015 per la prima volta un partito di derivazione filocurda riesce a entrare in Parlamento grazie al superamento della soglia di sbarramento elettorale. Dopo queste ultime elezioni si registra nel paese l’acuirsi delle tensioni politiche in una polarizzazione degli schieramenti, all’interno di un contesto aggravato dall’intensificarsi del conflitto con i curdi, particolarmente violento e peggiorato per la guerra siriana, e dai numerosi attentati terroristici che hanno colpito la popolazione.

La rete del ‘rispettabile maestro’

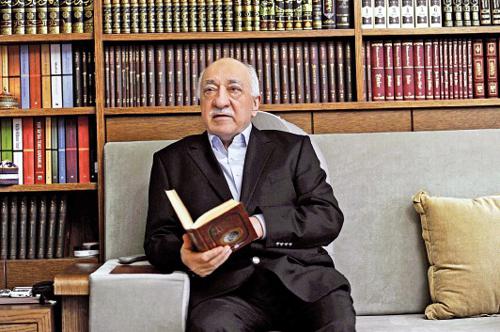

La rete gülenista affonda le sue radici nel passato del ‘rispettabile maestro’, come lo chiamano i suoi seguaci: influenzato dal pensiero di Said Nursi – secondo cui islam, scienza e ragione erano compatibili e l’ignoranza figurava tra i maggiori nemici dell’uomo – Gülen affiancò all’attività della predicazione un forte sostegno ai giovani, supportandoli nella loro formazione e predisponendo – grazie al contributo di donatori – luoghi di studio e dormitori. Da quel primo ‘germoglio’, incentrato sull’importanza dell’educazione, prese così a svilupparsi un network legato al concetto di ‘servizio’, una rete che con il tempo riuscì a crescere e consolidarsi: all’inizio degli anni Novanta, erano oltre 100 le scuole fondate in Turchia dagli aderenti al movimento gülenista, accanto ai centri di studio e agli istituti per la preparazione degli esami di accesso all’università. Il ‘servizio’ non rimase poi confinato ai territori anatolici, ma riuscì a espandersi all’estero, partendo dalle Repubbliche ex sovietiche dell’Asia centrale – che con la Turchia condividono affinità linguistiche e culturali – e arrivando all’Africa, all’Europa occidentale e all’America.

Penetrando nel tessuto sociale attraverso la formazione di una classe dirigente nelle sue scuole, il network ebbe modo di coltivare interessi nei più vasti settori, dall’educazione ai mass media, dall’imprenditoria alla finanza: inquadrando il funzionamento della rete in quest’ottica, non sorprende dunque che oggi il movimento gülenista sia presente in più di 100 paesi, conti milioni di sostenitori – tra i 3 e i 6 – e faccia affidamento su asset del valore di miliardi di dollari.

Turkeypurge

«Siamo un piccolo gruppo di giovani giornalisti che cercano di essere la voce dei turchi che stanno soffrendo sotto un regime oppressivo». Si descrivono in questo modo i fondatori di Turkeypurge.com, che mira a documentare «in tempo reale » le epurazioni in Turchia dopo il golpe fallito del 15 luglio.

I numeri:

■ 105.023 i dipendenti licenziati

■ 72.198 le persone detenute

■ 32.314 le persone arrestate

■ 39.448 i docenti sospesi o rimossi

■ 4618 i militari sospesi o rimossi

■ 3640 i giudici e i procuratori allontanati

■ 127 i giornalisti arrestati

■ 1284 le scuole chiuse

■ 15 le università chiuse

Erdoğan e Gülen: da alleati a nemici di Vincenzo Piglionica

«Hai già tradito abbastanza questa nazione. Torna nel tuo paese, se hai coraggio». Il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha appena vinto la sua partita più difficile, ma ha già le idee chiare: la ‘mente’ del golpe è a Saylorsburg, in Pennsylvania. È lì che risiede Fethullah Gülen, influente predicatore ma soprattutto leader di quella vastissima organizzazione – nota come Cemaat («comunità») o Hizmet («servizio») – che il governo turco ha riconosciuto come gruppo terroristico. Il giudizio del presidente è perentorio: il network gülenista si è insinuato all’interno delle istituzioni e ha dato vita a uno ‘Stato parallelo’, con l’obiettivo di rovesciare il governo democraticamente eletto.

Per questo, sarebbe assimilabile alla P2 e alla mafia.

Un’alleanza strategica.

Eppure, la contrapposizione tra Erdoğan e Gülen rappresenta un’evoluzione recente del panorama sociopolitico turco, e non sono lontani i tempi in cui erano uniti in un conveniente sodalizio.

Già nel 2000, prima che Erdoğan salisse al potere, Gülen era stato accusato di aver costituito un’organizzazione volta a minare le fondamenta secolari della repubblica. «Dovete muovervi nelle arterie del sistema senza che nessuno se ne accorga, finché non raggiungete i centri di potere»: erano queste le parole pronunciate dal predicatore in un video reso pubblico nel 1999, dal quale sembrerebbe emergere – nonostante i suoi seguaci sostengano che il filmato sia stato alterato – un tentativo di infiltrazione nei gangli del potere. Gülen intanto – ufficialmente per motivi di salute ma probabilmente anche per i timori di un’iniziativa giudiziaria – proprio nel 1999 si era trasferito negli USA, facendo di Saylorsburg in Pennsylvania il luogo del suo ‘esilio volontario’. Con la vittoria elettorale dell’AKP nel novembre 2002 e l’ascesa al potere di Erdoğan si crearono però le condizioni per un’alleanza strategica: pur provenendo da tradizioni islamiche differenti, Erdoğan e Gülen condividevano infatti l’obiettivo di ridurre l’influenza dei militari – garanti ultimi del rigido secolarismo kemalista – nella vita politica del paese.

La rete gülenista, con il suo radicamento nel sistema dei media e nella burocrazia, supportò così le istanze di rinnovamento erdoğaniane, mentre l’AKP consentiva al network di continuare a espandersi. L’intesa fu ulteriormente rinsaldata con il passare del tempo: le operazioni Ergenekon e Balyoz – alle quali si dice non siano stati estranei i magistrati affiliati al movimento di Gülen – consentirono infatti all’alleanza AKP-Hizmet di contrastare tanto i militari quanto chi si opponeva al sodalizio, mentre le modifiche costituzionali approvate con il referendum del 2010 permisero di limitare l’influenza dell’esercito sia in politica sia nel sistema giudiziario.

La rottura del sodalizio.

Come tutte le alleanze di comodo, anche quella tra Erdoğan e Gülen era però destinata a sgretolarsi una volta indebolito il nemico comune e venute meno le condizioni che ne garantivano il funzionamento: dopo il 2011, la reciproca diffidenza crebbe, e su una serie di questioni – dall’incidente della Mavi Marmara, al negoziato di pacificazione con i curdi e il PKK, alle proteste di Gezi Park – le posizioni dei 2 leader risultarono in evidente contrasto. Poi l’escalation, dall’annuncio della chiusura delle scuole güleniste per la preparazione all’università fino alla violenta rottura nel dicembre 2013, quando Erdoğan accusò i magistrati del network di Gülen di essere dietro all’inchiesta sul vasto scandalo di corruzione nel governo.

L’uomo forte della Turchia decise così di utilizzare il pugno di ferro, dalle prime epurazioni del 2014 fino all’assunzione del controllo – da parte del governo – del giornale Zaman e di compagnie collegate ai gülenisti. Poi il golpe di luglio, su cui però non si dispone di prove certe. Le epurazioni nei circuiti di Gülen lasciano però intendere che il presidente non abbia dubbi e sia pronto alla ‘soluzione definitiva’ contro il network del predicatore e chiunque sia sospettato di farne parte. E il popolo turco pare aver deciso da che parte stare: in un sondaggio condotto a fine luglio, il 64,4% degli intervistati si diceva convinto che dietro il golpe ci fosse proprio Gülen.