Verso nuove forme di populismo

Le nuove forme di populismo che vediamo stagliarsi all’orizzonte del 21° secolo riflettono, e a loro volta modificano, un ambiente nel quale la globalizzazione dei mercati, delle reti telematiche e dei circuiti mediatici e di comunicazione si è combinata con l’esportazione della democrazia da parte degli Stati Uniti e con minore aggressività dell’Unione Europea, in una gamma che va dall’uso dei social network agli aiuti e i trattati di cooperazione condizionati al rispetto dei diritti umani e della democrazia, fino agli interventi armati a fini umanitari.

È un ambiente molto diverso dalle precedenti incarnazioni del modello westfaliano, nonostante la regola della divisione del mondo su base territoriale, e quindi per stati, sia tutt’altro che tramontata. In particolare, un approccio geopolitico ai processi di democratizzazione non potrebbe trascurare lo studio dei nuovi populismi, dal momento che in molti paesi già retti in modo autocratico si sono instaurati, finora con successo, regimi nei quali i membri del parlamento sono eletti dal popolo ma l’esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini nei confronti del potere politico non è garantito. D’altra parte le democrazie più consolidate hanno visto il successo elettorale, talvolta maggioritario, di partiti che senza rimettere in questione il sistema rappresentativo attaccano le istituzioni di garanzia o non maggioritarie perché non legittimate dal voto popolare a prendere decisioni.

Le metamorfosi più recenti del populismo, e al tempo stesso il peso crescente che sta assumendo nel mondo, vanno dunque studiate alla luce di un ambiente che uniforma e differenzia le forme di convivenza con modalità diverse dal passato. E tra le differenze, contano molto i contesti costituzionali preesistenti alle trasformazioni cui stiamo assistendo.

Le ‘democrazie illiberali’ quali nuove forme di populismo

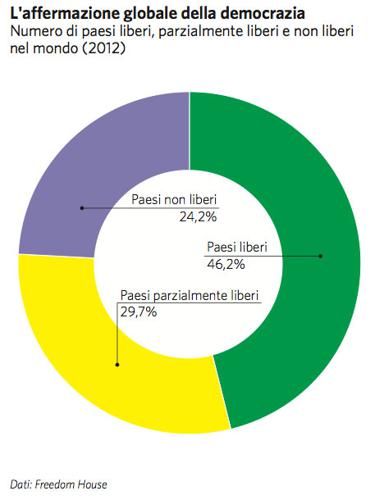

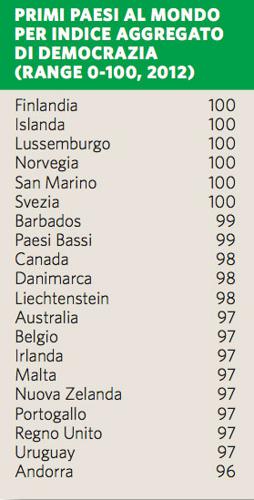

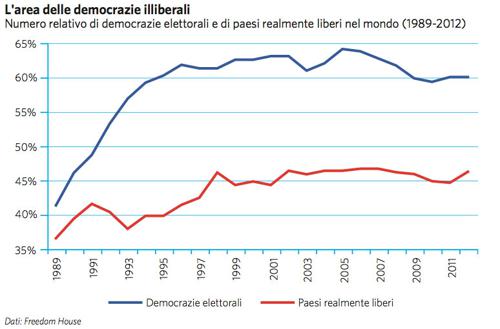

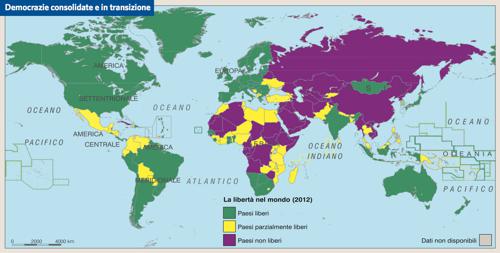

Si afferma di frequente che gli ultimi due decenni hanno visto la più estesa sperimentazione della democrazia nella storia umana, al punto che nel 21° secolo la democrazia sarebbe divenuta, almeno di nome, una forma di convivenza universalmente accettata. In effetti un rapporto di Freedom House del 2013 ha classificato come democratici 117 stati del mondo su un totale di 195. Ma ancor più significativa è la precisazione che, fra le 117 ‘democrazie elettorali’, soltanto 90 si possono ritenere ‘libere’.

Al riguardo i politologi sono in effetti divisi nel definire la democrazia. Vi è chi si accontenta del requisito dello svolgimento di elezioni a suffragio universale, e chi richiede che le elezioni siano basate su una competizione fra partiti e programmi alternativi, che le libertà di pensiero e di associazione siano garantite, e che manchino autorità tutelari (militari, monarchiche o religiose) che limitino il potere di governo di quelle elettive.

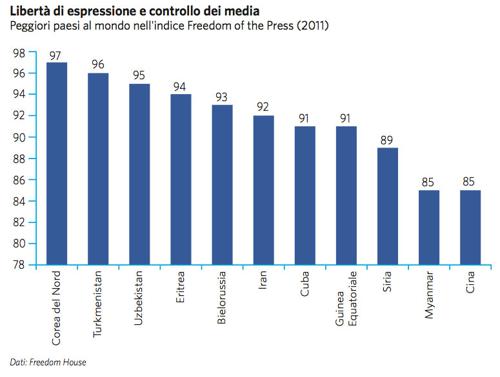

Neanche nella versione più esigente di democrazia si fa peraltro menzione delle regole istituzionali, a cominciare dalla separazione dei poteri, che pure sono necessarie ad assicurare l’effettivo esercizio del diritto di voto e degli altri diritti fondamentali. E tale esercizio può essere oggi menomato con modalità diverse da quelle classiche. I partiti al governo possono ad esempio condizionare i media senza ricorrere alla censura, essendo sufficiente che imprese statali ne controllino la proprietà. In generale, ha scritto Michael Walzer, l’uso del potere per accedere ad altri beni è un uso tirannico fin da quando i prìncipi medievali sfruttavano la proprietà o le famiglie dei loro sudditi. E poiché l’accesso dei titolari di istituzioni politiche a beni che attengono a sfere diverse dalla politica viola i diritti politici dei cittadini, e quindi il libero svolgimento delle elezioni, i congegni istituzionali volti a proteggere i cittadini da questo genere di violazioni vanno inclusi fra i requisiti di una democrazia costituzionale.

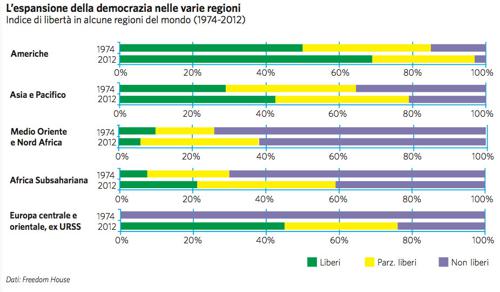

Queste notazioni vanno tenute presenti quando si parla di espansione della democrazia. Se la Guerra fredda ci aveva abituati a una netta dicotomia anche teorica fra democrazia e autocrazia, nella misura in cui i non numerosi paesi democratici erano circondati da regimi totalitari o comunque autocratici, la caduta del muro di Berlino, la fine dell’apartheid in Sudafrica, il ritorno alla democrazia di molti stati dell’America Latina, e più di recente la ‘primavera araba’ hanno portato a un continuum, dalle democrazie costituzionali ai regimi totalitari, che comprende parecchie situazioni intermedie. In esse il suffragio universale per l’elezione dei rappresentanti è una costante, ma è raramente accompagnato da sufficienti garanzie dei diritti di libertà: per questo si parla di ‘democrazie illiberali’.

Per comprendere come si sono affermate, vale la pena in primo luogo chiedersi perché sono falliti i tentativi, di segno inverso, di riformare regimi autocratici a partire dal riconoscimento di alcune libertà, come quelli di Pieter Willem Botha in Sudafrica e di Michail Gorbačëv in Unione Sovietica. In un’autocrazia un riconoscimento anche limitato delle libertà civili – soprattutto della libera espressione del pensiero – fa venire a galla il dissenso politico senza dargli uno sbocco istituzionale. E più le critiche rivolte ai detentori del potere saliranno di tono, più la stabilità del sistema sarà minacciata. Per gli autocrati in carica, l’introduzione del solo suffragio universale non presenta un inconveniente del genere, e a certe condizioni può offrire loro l’opportunità di candidarsi alle elezioni quali ‘padri della patria’ nella speranza di vincerle, come è avvenuto in parecchi stati divenuti indipendenti a seguito della dissoluzione dell’Unione Sovietica.

Inoltre è più facile assicurare la regolarità delle elezioni che garantire i diritti di libertà diversi dal diritto di voto, i quali richiedono il radicamento della rule of law, con un rispetto continuo del principio di legalità, dell’indipendenza del potere giudiziario, dell’imparzialità dell’amministrazione. Gli stessi controlli degli osservatori internazionali sulla regolarità delle procedure elettorali si prestano a minori controversie della valutazione del rispetto dei diritti umani, che comporta un attento esame delle condizioni locali e dei progressi compiuti in un certo arco temporale. Tutte condizioni che aiutano l’instaurazione di una democrazia illiberale.

La spiegazione ultima è che l’esercizio delle libertà non si può comandare dall’alto, avendo bisogno di graduali e difficili apprendimenti. Come disse Theodor Mommsen ai cittadini tedeschi dopo l’approvazione della Costituzione del 1848, «dall’abitudine all’obbedienza cieca… non possono liberarvi i vostri rappresentanti a Francoforte: dovete essere voi stessi a farlo».

È a questo punto che un governo populista potrà assestarsi con successo, traendo tutti i vantaggi dal passato senza temere serie incognite dal voto popolare. Sarà essenziale il controllo dei media, al fine di bloccare processi di apprendimento alternativi a quelli imposti dall’alto. La proprietà privata potrà essere ammessa, purché concentrata in qualche gruppo monopolistico legato al governo. E la politica estera sarà ispirata a un aggressivo nazionalismo, in modo da mobilitare continuamente l’opinione pubblica contro il nemico esterno di turno. Una volta riunite queste condizioni, una credibile opposizione politica stenterà a formarsi.

Poiché alle origini dei rivolgimenti da cui scaturiscono regimi populisti vi sono spesso uno State-building e/o un Constitution-making sollecitato se non diretto dall’esterno, sarebbero necessarie approfondite riflessioni sugli effetti dell’esportazione della democrazia nelle sue varie forme.

Le sfide del populismo alle democrazie costituzionali

Le democrazie costituzionali consolidate risultano in generale provviste di anticorpi sufficienti a impedire che l’ascesa al potere di partiti populisti snaturi in quanto tale i loro connotati strutturali. Come abbiamo accennato, in esse l’elezione popolare dei rappresentanti e la garanzia giurisdizionale dei diritti fondamentali sono mutuamente correlate dal punto di vista dei cittadini. Corrispondono però a diversi titoli e modalità di legittimazione delle istituzioni che rispettivamente li esprimono, con rischi di tensioni superabili attraverso continui aggiustamenti, a loro volta aperti a diverse interpretazioni giuridiche e opinioni politiche. Sotto il profilo sistemico, le democrazie costituzionali hanno perciò dato prova finora della flessibilità necessaria a rinnovarsi senza rinnegare se stesse.

Ora, l’attitudine dei partiti populisti verso i due elementi del sistema, democratico e liberale-garantistico, è molto differenziata. Se l’accusa ai politici è soltanto di aver tradito la loro missione, quella rivolta alle istituzioni che non sono legittimate dal voto popolare è di usurpare poteri che in democrazia spetterebbero ai soli rappresentanti. Le garanzie costituzionali sono loro totalmente estranee, in quanto limiti al potere politico: la minaccia populista alle istituzioni non maggioritarie riguarda la loro stessa ragion d’essere, che viene meno non solo quando le Corti costituzionali vengono soppresse, caso piuttosto raro, ma nella stessa misura quando esse, o i giudici comuni, vengono menomate nella loro indipendenza.

Dal punto di vista analitico, comunque, qui non è difficile riconoscere i tratti essenziali dell’attitudine populista, proprio perché è sempre in netta opposizione allo spirito e alla pratica del costituzionalismo, il cui radicamento è del resto il migliore antidoto di cui le Corti possano avvalersi.

Molto più complessa è la questione delle conseguenze sulla rappresentanza politica dell’ascesa, insinuante e graduale, di nuove forme di populismo. I populisti si presentano regolarmente alle elezioni senza contestare le procedure rappresentative, né risultano affezionati agli istituti di democrazia diretta, che in apparenza dovrebbero essere più vicini alle loro predicazioni sulla sovranità popolare conculcata dall’establishment. Non reclamano referendum, tantomeno propongono di abolire il divieto di mandato imperativo, che assicura quella distanza dagli elettori che insieme alla libertà dell’opinione pubblica si pone alla base del suo funzionamento. Eppure l’idea di una distanza dagli elettori ripugna all’immagine di ‘uomini della strada’ che i populisti tendono a trasmettere di sé.

La spiegazione più semplice è che vogliono andare al potere utilizzando gli strumenti che il sistema democratico mette loro a disposizione, e tentare poi di monopolizzarlo in nome della maggioranza che hanno conquistato. Nulla a che vedere con i tormenti di J.J. Rousseau, insomma. Se però ci chiediamo perché i populisti del nostro secolo si accomodano così bene negli istituti di democrazia rappresentativa, l’opportunismo non spiega tutto. Abbiamo bisogno di comprendere fino a che punto somigliano ai loro non meno opportunisti progenitori del Novecento.

Secondo Franco Rositi, mentre costoro si richiamavano a certe virtù primordiali del popolo che il capo carismatico sapeva scoprire e interpretare eroicamente, quello contemporaneo è un ‘populismo della quotidianità’, che disconosce qualsiasi superiorità morale, intellettuale, estetica, in corrispondenza col passaggio dalla cultura di massa degli anni Sessanta, piena di eroi che agivano nella sfera pubblica, alla cultura casalinga e minimalista dei talk show.

I vantaggi competitivi dei populisti

Un passaggio simile assicura un primo vantaggio competitivo ai populisti. Non perché i partiti della tradizione democratica pretendano ancora una direzione morale della società, ma perché i programmi e le proposte che avanzano presuppongono una certa visione dell’interesse pubblico da tradurre in leggi ed atti di governo, una certa risposta alle attese comuni sul futuro, dunque molte cose da spiegare faticosamente agli elettori. La rappresentanza come mero rispecchiamento delle attuali preferenze di costoro, che caratterizza il partito e il leader populista, non deve spiegare nulla: basta che il rispecchiamento sia efficace.

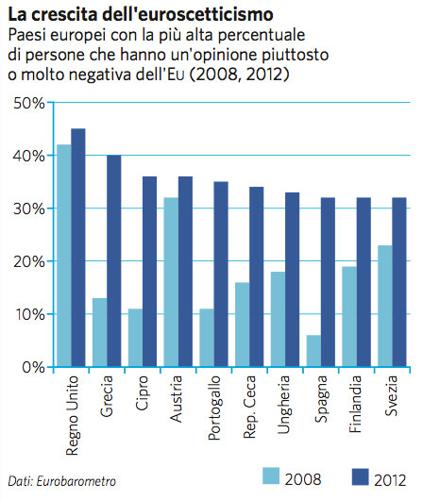

Un secondo vantaggio competitivo è offerto ai populisti dalle difficoltà poste dall’asimmetria fra dimensione nazionale della politica e dimensione globale o continentale delle decisioni che contano sul piano economico e finanziario. I suoi effetti si avvertono in misura sempre più consistente, ma investono soltanto i partiti democratici. I populisti, che da sempre soffiano sul malcontento senza preoccuparsi di fornire ricette credibili, possono soltanto approfittarne. Soprattutto dopo la crisi della finanza globale, i governi appaiono spettatori impotenti o addirittura complici, quando ancora decidono qualcosa, di una gigantesca redistribuzione dei redditi a vantaggio degli stessi responsabili della crisi. Più gli elettori che debbono rinunciare al precedente tenore di vita scoprono gli imbrogli di quelli che in economia si chiamano ‘derivati’, più avrà successo una reazione populista alla globalizzazione.

Il rischio è massimo per l’Europa, dove si direbbe che al momento partiti e governi dalla ‘veduta corta’ preferiscano arrivare sull’orlo del baratro prima di decidersi a prendere quelle misure di politica finanziaria e di riassetto istituzionale che secondo molti osservatori scongiurerebbero il collasso dell’euro e il dilagare del populismo. Eppure i partiti che si rifanno alla tradizione democratica si trovano già in una strettoia quasi senza scampo: se non si curano degli umori popolari più immediati, i populisti li attaccheranno per la supponenza aristocratica, e se governano con un occhio alle scadenze elettorali, le autorità preposte alla stabilità della moneta e all’equilibrio dei conti pubblici obietteranno che le compatibilità finanziarie non consentono l’attuazione delle politiche da loro promesse.

Le metamorfosidella democrazia rappresentativa

Eppure l’ascesa dei populisti, che per i suoi fattori propulsivi parrebbe sintomo del tramonto della democrazia rappresentativa, non consente di escludere che essi vi finiranno assorbiti, magari a costo di ulteriori trasformazioni della democrazia rappresentativa. Sebbene la sua crisi irreversibile sia stata più volte annunciata in una storia plurisecolare, essa ha infatti dimostrato una inaspettata virtualità di adattamento a situazioni differenti. Bernard Manin ha individuato al riguardo una terza fase dopo quelle del parlamentarismo liberale e del predominio dei partiti di massa: la ‘democrazia del pubblico’, nella quale l’avvento di media popolari e non di parte, insieme alla concentrazione della competizione sulle persone dei candidati, tende a risolvere il problema dei costi dell’informazione politica, che nella democrazia dei partiti non si poneva in presenza di forti identità di classe. Ma a suo avviso ciò significa anche circoscrivere la crisi dei partiti al solo fatto di non poter più contare su appartenenze automatiche di strati consistenti di elettorato, senza che ne risentano altre loro funzioni – dalla selezione del personale politico alla tenuta dei gruppi parlamentari.

Se è così, i partiti democratici non si possono dipingere come dinosauri che si aggirano in un ambiente che non riescono più a riconoscere, e di cui solo i nuovi populisti avrebbero le chiavi interpretative. Costoro avranno pure i loro vantaggi competitivi, ma la competizione rimane aperta. Nel frattempo, inoltre, nuove risorse diventano contendibili, se è vero che, a contemplare passivamente gli schermi televisivi, sono molto più gli anziani non autosufficienti che i nativi digitali, che per informarsi adoperano la rete ed altri strumenti di comunicazione interattiva. Dopotutto, è più difficile smontare un sistema aperto alle innovazioni esterne, come quello democratico, che un sistema reputato tanto perfetto da doversi chiudere in se stesso.

Per saperne di più

S.N. Eisenstadt (1999) Paradoxes of Democracy: Fragility, Continuity, and Change, Baltimore; trad. it. Paradossi della democrazia. Verso democrazie illiberali?, Bologna 2002.

G. Germani (1978) Authoritarianism, Fascism and National Populism, New Brunswick.

M. Graziano (2012) Geopolitica della democrazia, «Limes», 2, pp. 23-38.

J.-M. Guéhenno (1993) La fin de la démocratie, Paris; trad. it. La fine della democrazia, Milano 1994.

S. Huntington (1991) The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century, Norman.

E. Lacau (2005) On Populist Reason, London; trad. it. La ragione populista, Roma-Bari 2008.

B. Manin (1995) Principes du gouvernement représentatif, Paris; trad. it Principi del governo rappresentativo, Bologna 2010.

Y. Mény, Y. Surel (2001) Populismo e democrazia, Bologna.

Y. Mény (2011) La democrazia in tempi difficili, in C. Altini (a cura di), Democrazia. Storia e teoria di un’esperienza filosofica e politica, Bologna.

J.S. Nye Jr. (2002) The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone, Oxford; trad. it. Il paradosso del potere americano. Perché l’unica superpotenza non può più agire da sola, Torino 2002.

T. Padoa-Schioppa (2009) La veduta corta. Conversazione con Beda Romano sul Grande Crollo della finanza, Bologna.

C. Pinelli (2010) State-Building and Constitution-Making. The Cases of Kosovo, Iraq and Afghanistan, «Diritto pubblico», 1-2, pp. 299-328.

C. Pinelli (2012) Governi populisti, governi tecnocratici, governi democratici, «Parolechiave», 47, pp. 137-148.

C. Pinelli (2013) Il silenzio dell’Unione sulla violazione dei valori comuni, «Italianieuropei», 1, pp. 42-47.

F. Rositi (2010) Sulla cultura di massa e sul consenso politico, in C. Papa (a cura di) Vivere la democrazia, costruire la sfera pubblica. Quaderno della scuola per la buona politica (2007-2008), Roma.

P. Taggart (2002) Rethinking Populism in Contemporary Europe, disponibile on line:

M. Walzer (1993) Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality, New York.

F. Zakaria (2003) The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, New York; trad. it. Democrazia senza libertà, Milano 2003.

L. Zanatta (2004) Il populismo: una moda o un concetto?, «Ricerche di storia politica», 3, pp. 329-333.

L’America Latina fra democrazia e populismo

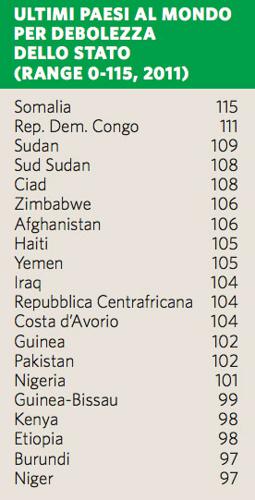

Nel 1975 tutti i paesi dell’America centro-meridionale, tranne la Colombia, il Venezuela e il Costa Rica, erano soggetti a dittature militari, laddove oggi sono governati attraverso procedure e sulla base di Costituzioni democratiche, con l’eccezione di Cuba e in parte del Venezuela, che ha seguìto un percorso inverso. Nell’area la democratizzazione è stata meno condizionata che altrove da fattori internazionali, a parte l’influenza americana in Ecuador, Perù e Uruguay e il contagio democratico da un paese all’altro del continente. D’altra parte in molti di questi paesi, compresi i maggiori (Brasile e Argentina), si erano già avute nel passato fasi democratiche. Le Costituzioni vigenti hanno segnato una svolta rispetto alle dittature militari, e in Brasile si sono accompagnate alla sperimentazione di pratiche di democrazia partecipativa che coesistono o sono complementari con la rappresentanza politica. Eppure i principali problemi che affliggono la democrazia nell’area non risultano superati. Il bisogno di un esecutivo forte, che viene spesso giustificato con la frammentazione dei sistemi politici, in America Latina si traduce di regola nella soluzione del presidenzialismo, tanto più dopo il fallimento del tentativo di impiantare il modello parlamentare in Brasile (1962). Ma la soluzione presidenzialista, dove l’elezione popolare del capo dello stato non è accompagnata da efficaci congegni di separazione dal legislativo, induce i presidenti a cercare in parlamento l’appoggio di precarie coalizioni di partiti e/o a scavalcarlo con appelli diretti al popolo, così perpetuando la frammentazione del sistema politico. È un circolo vizioso, cui si aggiungono la debole indipendenza del potere giudiziario e la scarsa effettività delle garanzie giurisdizionali. In queste condizioni la democrazia vive una sorta di stagnazione, mentre le tentazioni populiste trovano nuovo spazio col massiccio ricorso alla comunicazione mediatica.

Primavera araba? Democrazia e populismo in Medio Oriente

di Valeria Talbot

I paesi del Medio Oriente sono caratterizzati da un profondo deficit democratico. Si tratta per la maggior parte di regimi autoritari, siano essi monarchie o repubbliche, contraddistinti da forti restrizioni delle libertà individuali e dei diritti politici. Fanno una parziale eccezione quelli che vengono considerati regimi ibridi, cioè quei paesi che presentano alcune caratteristiche dei sistemi democratici, pur mancando tuttavia di rule of law e accountability. In questa seconda categoria rientrerebbero il Libano, il Kuwait e l’Iraq. Proprio per queste caratteristiche i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa vengono inclusi nella classifica annuale di Freedom House tra gli stati non liberi o parzialmente liberi, nel caso di Kuwait, Libano, Marocco e Tunisia. Lo svolgimento di elezioni politiche e amministrative in alcuni di essi non è infatti sufficiente a caratterizzare un paese come democratico.

Per spiegare la mancanza di democrazia in questa parte del mondo sono state avanzate diverse argomentazioni, dagli ostacoli di carattere culturale – inconciliabilità dell’islam con i valori della democrazia occidentale – alla presenza delle più vaste riserve di petrolio conosciute (più del 60% delle riserve mondiali). Proprio gli elevati proventi ricavati dalle esportazioni di idrocarburi consentirebbero ai governi di mantenere un elevato sistema di welfare senza alcuna tassazione per i cittadini, assicurandosi in tal modo consenso e allo stesso tempo controllo politico e sociale. È questo in particolare il caso delle monarchie del Golfo, dove il grado di partecipazione dei cittadini alla vita politica è molto scarso. In questi paesi, con l’eccezione di Kuwait e Bahrain, non esistono infatti organi rappresentativi elettivi. Solo dal 2005, ad esempio, si svolgono in Arabia Saudita elezioni municipali parziali a suffragio maschile. Dopo lo scoppio della Primavera araba le monarchie del Golfo, in particolare l’Arabia Saudita, hanno varato ingenti pacchetti economici per mantenere la stabilità interna e reprimere ogni forma di dissenso e istanza di riforma.

L’autoritarismo dei regimi al potere, la longevità dei leader soprattutto nelle cosiddette ‘repubbliche personalistiche’, la mancanza di diritti politici e/o civili, l’elevato grado di corruzione, l’assenza o le forti restrizioni alla libertà di stampa e associazione sono tra le cause delle rivolte e delle proteste che dall’inizio del 2011 si sono verificate, seppur con modalità e intensità diverse, nella maggior parte dei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, portando alla caduta di autocrati di lunga data in Tunisia, Egitto, Libia e Yemen.

Malgrado le aspettative, la nascita di nuove democrazie nella regione è in là da venire. Si tratta infatti di processi di cambiamento di lungo periodo verso sistemi che assicurino una maggiore partecipazione politica. Le transizioni politiche si sono finora dimostrate complesse e difficili, sebbene ciò non riduca la portata delle trasformazioni innescate dalla primavera araba. In un contesto variegato e composito, l’elemento comune è rappresentato dalla vittoria delle forze islamiche, siano esse moderate o più conservatrici, nei paesi dove si sono svolte delle consultazioni elettorali – dalla Tunisia, all’Egitto, al Marocco. L’estraneità alla corruzione del gioco politico del periodo precedente e l’opposizione ai passati regimi contribuisce a spiegare l’emergere dei partiti islamici, sebbene essi non siano noti per un particolare attaccamento ai valori della democrazia e si discostino sotto diversi aspetti dai movimenti di piazza e dalle forze liberali e laiche che hanno costituito la spina dorsale delle rivolte. In particolare la progressiva diffusione del salafismo, espressione di un islam più conservatore e radicale, potrebbe incoraggiare un populismo di stampo religioso. Se in Tunisia il percorso di cambiamento appare nel complesso lineare sotto la guida del partito islamico moderato al-Nahdha, in Egitto si procede in maniera più oscillante, tra progressioni e battute d’arresto, e si assiste a una maggiore polarizzazione delle forze politiche. E ciò soprattutto dopo l’approvazione della nuova Costituzione, espressione dei Fratelli musulmani e non rappresentativa dell’intera compagine politica egiziana, che pone dubbi sul futuro orientamento del paese. Ancora più complessa è la situazione della Libia dove, diversamente da Egitto e Tunisia, occorre ricostruire da zero l’apparato statuale e amministrativo.

Nonostante un quadro eterogeneo, il principale elemento di novità che accomuna i paesi in transizione è rappresentato dall’emergere di una pluralità di forze politiche e di una società civile sempre più partecipe e consapevole dei propri diritti, che non esita a esprimere il proprio dissenso, anche in manifestazioni di piazza. Diversamente dal passato, i nuovi governanti di questi paesi devono rendere conto del loro operato ai propri cittadini.

Esportazione della democrazia, Constitution-making e ascesa di regimi populisti

L’esportazione della democrazia ha fortemente marcato la convivenza internazionale dell’ultimo ventennio, anche se si è manifestata in forme molto diverse, in parte condizionate dall’evoluzione della politica estera americana. Gli interventi armati in Afghanistan e in Iraq sono stati seguiti da un Costitution-making improntato al modello statunitense e totalmente indifferente al contesto sociale e alle tradizioni di quei paesi, che ha allontanato la possibilità di assicurarne la stabilità interna e con essa la sicurezza internazionale.

Abbandonando l’unilateralismo dell’amministrazione di George W. Bush, la politica estera di Barack Obama ha cercato di colmare il gap fra hard power e soft power degli Stati Uniti sul piano internazionale con una strategia volta alla cosiddetta full spectrum dominance, che nei paesi nordafricani ha diffuso fra i giovani culture e stili di vita alternativi a quelli tradizionali fino a scatenare rivolte antipaternalistiche. Ma il risultato delle prime elezioni libere ha condotto al potere uomini e gruppi che potrebbero portare all’instaurazione di regimi populisti, con la differenza, cruciale sul piano geopolitico, che il richiamo alla tradizione non sarebbe riferito alla nazione ma alla religione islamica, cui sono estranee le categorie della sovranità statale. Ancora diverso è il caso degli stati dell’Europa centro-orientale, la cui adesione all’Unione Europea è stata condizionata al rispetto dei diritti umani e della democrazia: gli esiti sono risultati più conformi alle aspettative, anche se di recente sono anche qui in crescita partiti populisti ed euroscettici, o si sono già affermati regimi dello stesso segno.

Quando è che le istituzioni di garanzia resistono al populismo?

I casi recenti dell’Argentina, dell’Ungheria e dell’Italia valgono come altrettanti esempi di una diversa capacità delle istituzioni di garanzia costituzionale di resistere agli attacchi di governi populisti.

In Argentina, come in generale in America Latina, le garanzie giurisdizionali dei diritti fondamentali sono da tempo costituzionalmente previste, eppure l’indipendenza delle corti è assai dubbia. Nemmeno il ritorno del paese alla democrazia ha segnato una svolta, mentre l’impronta populista dei governi è in crescita costante.

In Ungheria, al contrario, dopo il crollo del regime comunista l’appena istituita Corte costituzionale aveva subito dato prova di indipendenza dal potere politico, facendo i conti col passato, in particolare sul tema dell’irretroattività delle leggi penali, con grande fiducia nelle virtù trasformative della democrazia. Negli ultimi anni la crisi dei partiti democratici ha però aperto la via a un leader populista, sotto il cui governo la legge elettorale è stata modificata in modo da assegnare un premio di due terzi dei seggi al partito di maggioranza relativa; è stata inoltre adottata una nuova Costituzione dove i richiami all’identità etnica della nazione si combinano ambiguamente con quelli ai princìpi del diritto europeo, e la Corte costituzionale è stata addomesticata con nomine di esponenti filogovernativi. Di fronte all’affermazione di un governo populista che allontana questo stato membro dagli standard di democraticità fissati dal Trattato di Lisbona, l’Unione Europea tace, al contrario di quanto era accaduto alla fine degli anni Novanta, quando le dichiarazioni xenofobe del leader di un partito austriaco bastarono a scatenare il fuoco di sbarramento degli altri stati membri e a promuovere successivamente una riforma dei Trattati.

Nell’ultimo decennio, in Italia gli organi di garanzia giurisdizionale sono stati a più riprese sottoposti ad attacchi non solo verbali di governi populisti, compresa la presentazione di proposte di riforma volte a diminuire il tasso di indipendenza della magistratura. Le crociate contro i giudici ordinari e la Corte costituzionale non sono tuttavia riuscite a delegittimare né gli uni né l’altra, ritardando piuttosto la soluzione di gravissimi problemi di altro genere. A riprova che solo il radicamento delle istituzioni di garanzia può contrastare la tendenza, connaturata al populismo, a travalicare i limiti costituzionalmente posti al potere politico.

Il ritorno di Putin e la ‘democrazia sovrana’ in Russia

di Aldo Ferrari

La rielezione di Vladimir Putin nelle elezioni del marzo 2012 sembra aver confermato la sostanziale stabilità del quadro politico della Russia odierna. Nonostante la comparsa, per alcuni aspetti sorprendente, di un’opposizione combattiva – ma molto disunita –, l’uomo forte della Russia è tornato ufficialmente al potere dopo la deludente parentesi di Dmitrij Medvedev. Putin continua in effetti a godere di un forte consenso nel paese, determinato soprattutto dal sostanziale miglioramento della situazione economica interna a partire dal 2000 e dalla percezione, peraltro in parte illusoria, di un rafforzamento della posizione internazionale della Russia. Le numerose ombre di questo periodo – involuzione autoritaria, corruzione devastante, insufficiente diversificazione economica, grave declino demografico, mancata soluzione della conflittualità nel Caucaso settentrionale, conseguenze della crisi economica, soprattutto nel 2009 – hanno scalfito solo in parte la popolarità di Putin e la persistenza del sistema politico-economico di cui egli è rappresentante e garante.

Questo sistema, ufficialmente definito ‘democrazia sovrana’, basato su una forte centralizzazione del potere e sul ruolo dominante del presidente, appare largamente deideologizzato, ma insiste al tempo stesso sulla continuità storica russa (tanto dell’epoca zarista quanto di quella sovietica) e sul carattere di grande potenza (deržavnost’) della Russia. Si tratta di un sistema caratterizzato da una linea paternalistica nei confronti della società civile, ma con un livello di libertà culturale assai più alto di quello sovietico. Tuttavia, a prescindere dal suo tasso limitato e decrescente di democrazia, è la qualità stessa del governo russo a suscitare seri dubbi, in particolare per l’incapacità sinora dimostrata nel ridurre la diffusa corruzione e nel portare avanti le necessarie riforme socio-economiche. Da questo punto di vista si può osservare che la stessa stabilità politica del paese, che deve naturalmente esser vista come un punto di forza, comporta al tempo stesso il rischio di provocare una nuova forma di ‘stagnazione’. In effetti, tra gli attori principali della scena internazionale, la Russia è con ogni probabilità quello il cui futuro appare più incerto, in bilico tra due scenari fortemente contrastanti: da un lato una prospettiva di crescita che potrebbe portarla definitivamente ai vertici della scena politica ed economica internazionale, dall’altro una parabola di declino e di sostanziale marginalizzazione. Il futuro del paese si gioca in gran parte sul successo del progetto di rinnovamento che la dirigenza russa riuscirà a realizzare nei prossimi anni. Per mantenere il passo con competitori sempre più dinamici (a partire dalla Cina, ma anche l’India, la Turchia e così via), la Russia dovrebbe infatti superare in maniera definitiva il lascito negativo del periodo sovietico. Questo richiederebbe però alla sua leadership, che di tale lascito risente ancora fortemente, di spostare la priorità dal ‘controllo’ allo ‘sviluppo’ del paese, liberando energie – politiche, economiche e culturali – sinora soffocate o comunque non valorizzate. C’è ovviamente da dubitare che Putin e il suo entourage vogliano o persino possano avviarsi su questa via. Una politica di effettiva modernizzazione – a partire dall’economia, che ha un bisogno assoluto di sottrarsi alla sostanziale dipendenza dalle risorse energetiche e di diversificarsi profondamente – determinerebbe con ogni probabilità il rischio di perdere in misura significativa la presa sulla vita politica e sociale del paese. Quello che si è invece verificato negli ultimi anni è stato un sostanziale fallimento dell’agenda della modernizzazione, divenuta poco più di un cliché verbale e sacrificata sull’altare della stabilità statale.

Tuttavia, è in larga misura proprio a causa di questo orientamento che il Cremlino sta perdendo rapidamente legittimità agli occhi della parte più attiva e dinamica della società russa, sempre meno disposta ad accettar il crescente controllo da parte dello stato e la sua incapacità di riformare realmente il paese. In questo senso esiste il pericolo concreto che nella Russia odierna si riproponga uno scenario almeno in parte simile a quello che caratterizzò l’ultima fase della Russia zarista, vale a dire un conflitto insanabile tra il potere e la società civile, che determinò infine la tragedia rivoluzionaria.

Per evitare un’evoluzione di questo tipo ed una progressiva marginalizzazione della Russia nel mondo contemporaneo (le due prospettive sono in effetti strettamente collegate) sarebbe necessaria una attitudine ‘creativa’ di cui la dirigenza russa non ha sinora dato prova. Una attitudine rivolta in primo luogo a creare nel paese un contesto politico, economico e sociale più libero e dinamico di quello che si è sviluppato negli anni putiniani. Senza una svolta di questo genere, l’ambizione di Mosca di rimanere un polo importante dello scenario internazionale – anche attraverso i vari progetti di ricomposizione dello spazio post-sovietico (Spazio economico comune, il progetto di Unione Eurasiatica) – è probabilmente destinata ad essere delusa.