Afghanistan

Vedi Afghanistan dell'anno: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

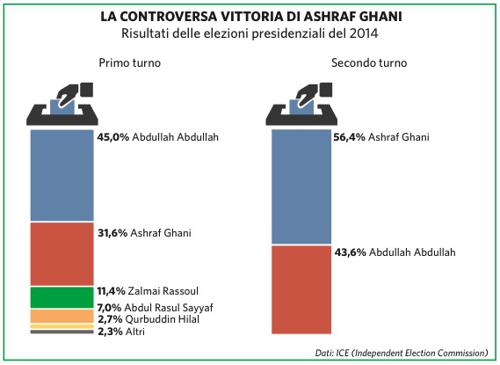

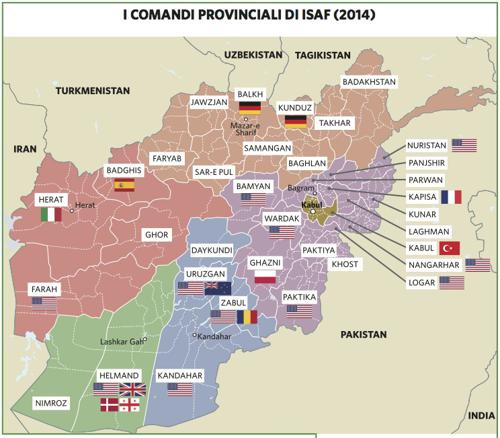

Collocato nel cuore dell’Asia centrale, crocevia tra Oriente e Occidente, l’Afghanistan è stato sin dall’Ottocento al centro degli interessi geostrategici delle grandi potenze. Alle pesanti influenze esterne, che in più occasioni hanno preso la forma dell’ingerenza e dell’occupazione militare, si aggiunge l’estrema frammentazione etnica del paese. Proprio questa frammentazione ha compromesso le capacità del governo centrale di controllare il territorio nazionale e ha ostacolato la formazione di un apparato amministrativo omogeneo ed efficiente. Prima conteso tra Impero coloniale britannico e Impero russo, durante la Guerra fredda l’Afghanistan ha subito l’invasione sovietica, che ha innescato una prolungata guerra di resistenza (1979-89). Il ritiro dell’Unione Sovietica è coinciso con lo scoppio di una guerra civile, che si è conclusa solo parzialmente con l’avvento al potere dei talebani nel 1996. Il regime dei talebani, guidato dal mullah Mohammed Omar e caratterizzato dall’imposizione di regole sociali fortemente repressive, derivate dalla rigida interpretazione dei testi islamici, si è scontrato con la resistenza guidata dal Fronte islamico unito per la salvezza dell’Afghanistan, altrimenti noto in Occidente come Alleanza del Nord, con base nel nord-est del paese. Alla sua guida, Ahmad Shah Massoud, assassinato il 9 settembre 2001. In risposta agli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, il regime è stato rovesciato dall’intervento militare statunitense, con l’operazione Enduring Freedom. La rete terroristica di al-Qaida, responsabile degli attentati, aveva il suo quartier generale proprio in Afghanistan e godeva dell’appoggio e della protezione dei talebani. Deposto il regime talebano, con l’Accordo di Bonn del 2001 la comunità internazionale ha avviato un processo di stabilizzazione del paese, per promuovere le istituzioni democratiche, ricostruire le infrastrutture e l’economia e stabilire condizioni di sicurezza necessarie alla normalizzazione. A partire dal 2004-05 le truppe internazionali hanno dovuto affrontare un movimento insurrezionale sempre più organizzato e violento, guidato dai talebani. Parte di essi, in seguito all’intervento militare, si sono ritirati nelle zone tribali a maggioranza etnica pashtun del Pakistan, le Fata (acronimo inglese di Aree tribali amministrate dal governo federale), da dove hanno riorganizzato la resistenza. Altri, concentrati nelle province meridionali dell’Afghanistan, dove sorgono le storiche roccaforti talebane (come Kandahar), non hanno mai abbandonato il paese e hanno continuato a contrastare la presenza internazionale. A condurre le operazioni militari è stata la missione International Security Assistance Force (Isaf, posta nel 2003 sotto comando Nato), il cui termine è stato fissato per il dicembre 2014. Nel maggio dello stesso anno il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha annunciato che circa 9.800 truppe statunitensi rimarranno nel paese fino al 2015; il numero delle unità statunitensi è destinato a diminuire progressivamente fino a lasciare solo una unità destinata alla protezione dell’ambasciata statunitense e alcune unità incaricate di fornire assistenza nel campo della sicurezza al governo afghano. Sull’esatta definizione del piano militare post-2014 ha inizialmente pesato l’incertezza dei risultati elettorali della primavera 2014. I negoziati che sono seguiti alle elezioni presidenziali hanno portato a una soluzione provvisoria che prevede l’istituzione di una nuova figura di primo ministro, con più potere rispetto al passato. Tale figura è ricoperta da Abdullah Abdullah e, in base a tale accordo, è stato formato un governo di unità nazionale. Ulteriore questione in sospeso legata al risultato delle elezioni è la configurazione politico-istituzionale del paese. La Costituzione approvata nel gennaio 2004 istituiva una repubblica presidenziale, al vertice della quale è rimasto per un periodo di due mandati Hamid Karzai. La disputa tra i due principali candidati alle elezioni presidenziali, Abdullah Abdullah e Ashraf Ghani, ha richiesto la mediazione del Segretario di stato Usa, John Kerry, il quale ha ottenuto dai due politici la firma dell’accordo che prevede l’istituzione di un governo di unità nazionale per i prossimi due anni e la convocazione di una Loya Jirga (Assemblea del popolo afghano) al termine di questo periodo per cambiare l’assetto istituzionale, introducendo la figura del primo ministro e affdando al presidente una funzione prettamente cerimoniale. Non dovrebbero esserci cambiamenti invece nella configurazione del Parlamento, che è bicamerale e che per legge – a segnare la discontinuità con il passato regime – deve riservare alle donne almeno la metà dei suoi seggi. La difficile gestione del processo elettorale ha messo in luce come una delle incognite che più pesano sul futuro politico del paese sia l’effettiva capacità di gestire il processo di transizione. A oltre dieci anni dall’inizio dell’intervento internazionale, infatti, l’apparato statale è ancora molto debole, il governo di Kabul fatica a esercitare la sua azione politica su tutto il territorio nazionale (in particolare sulle province meridionali e orientali, a forte presenza talebana) e le condizioni di sicurezza rimangono precarie. Il ritiro delle forze Isaf accresce ulteriormente l’incertezza: incombono lo spettro della frammentazione dello stato e della recrudescenza del conflitto civile. Nel complesso permangono forti fratture tra il governo centrale e le potenti figure tribali locali. A ciò si somma un grado di corruzione fra i più alti al mondo (secondo l’indice di corruzione percepita 2013 di Transparency International, l’Afghanistan è al 175° posto su 177 paesi), che riguarda tanto il governo centrale quanto i livelli amministrativi più bassi. Inoltre, la stessa sopravvivenza economica, sia sul piano delle attività produttive sia su quello istituzionale, dipende dagli aiuti internazionali, che sembrano destinati a diminuire sensibilmente con il ritiro della coalizione internazionale a guida statunitense. A livello internazionale, tra gli interlocutori principali del governo afghano vi sono gli Stati Uniti e i vicini regionali: Pakistan, India, Iran. I rapporti con gli Stati Uniti si sono lentamente deteriorati: il presidente Karzai ha spesso espresso il suo risentimento di fronte alle accuse di corruzione mossegli da Washington. Karzai, inoltre, non ha gradito le reiterate richieste statunitensi di aprire un dialogo con i talebani. In sospeso tra i due paesi fino all’installazione di un nuovo presidente vi è anche la firma di un accordo bilaterale di sicurezza che definisca il ruolo degli Stati Uniti in Afghanistan dopo il ritiro del 2014. Se l’accordo non venisse raggiunto, Washington ritirerà tutte le truppe, lasciando le forze nazionali afghane da sole davanti al difficile compito di fronteggiare il sicuro riemergere dell’offensiva talebana. Sul fronte dei rapporti regionali, le relazioni con il Pakistan rimangono tese, sia perché il governo di Islamabad ha appoggiato in passato il regime dei talebani, sia perché è accusato di non aver adottato misure adeguate per smantellare le centrali insurrezionali sul suo territorio. L’uccisione di Osama Bin Laden, leader di al-Qaida, da parte delle forze speciali statunitensi è avvenuta proprio in Pakistan. Kabul continua ad accusare Islamabad di dare ospitalità a gruppi militari che si sono resi responsabili di numerosi attacchi terroristici in Afghanistan, oltre che di continuare a sostenere i talebani. Islamabad, viceversa, accusa Kabul di dare rifugio a mullah Fazlullah, capo del gruppo terroristico dei talebani pachistani, in lotta contro il governo di Islamabad. Fazlullah è noto soprattutto per essere il mandante della mancata esecuzione di Malala Yousafzai, giovane attivista per i diritti delle donne, nel 2012. Anche le relazioni con l’Iran sono complesse e segnate dall’incognita del post-Karzai: Teheran ha giocato un ruolo fondamentale nei colloqui di Bonn del 2001, mediando tra le potenze occidentali e l’Alleanza del Nord, e rendendo possibile la nomina di Hamid Karzai a presidente. Oggi l’Iran teme la recrudescenza del conflitto interno in Afghanistan e il possibile ritorno al potere dei talebani, che porterebbe a un nuovo flusso di profughi e costringerebbe Teheran a fare i conti ancora una volta con un regime integralista sunnita alle porte. Anche il destino delle relazioni con l’India sembra dipendere dalla tenuta del governo afghano nell’era post-Karzai. Nuova Delhi è stata infatti uno dei più attivi sostenitori del governo Karzai e della presenza militare statunitense. Tra i suoi interessi, accanto alla repressione dei gruppi terroristici, figura anche l’accesso alle risorse energetiche dell’Asia centrale.

Popolazione, società e diritti

La popolazione afghana è molto giovane (l’età mediana è di soli 16,6 anni) e tre quarti degli abitanti del paese vive in zone rurali. L’urbanizzazione non ha subito notevoli variazioni nel corso dell’ultimo ventennio: in Afghanistan le consuetudini e le usanze tribali sono ancora fortemente radicate e prevale perciò la tendenza a non vivere in città.

La composizione etnica è tra le più eterogenee del mondo. Con circa 12 milioni di persone, i pashtun costituiscono l’etnia più diffusa, benché non superino il 40% della popolazione. Occorre ricordare che ben 28 milioni di pashtun risiedono in Pakistan, sebbene vi rappresentino soltanto il 16% della popolazione. Dietro ai pashtun figurano i tagiki (27% degli afghani) e i popoli turcofoni (uzbeki e turkmeni, 12%). Segue una lunga lista di minoranze: gli hazara, in massima parte sciiti, popolano il centro dell’Afghanistan e hanno animato una consistente diaspora in Iran (1,5 milioni di persone); i beluci invece abitano nel Sud, a cavallo con il Pakistan, e sono assertori di forti istanze indipendentiste. Decenni di conflitti hanno avuto evidenti conseguenze sui movimenti della popolazione afghana. L’invasione del 2001 ha provocato la fuga di 7,5 milioni di persone, due terzi delle quali verso il Pakistan e un terzo verso l’Iran. Quasi 6 milioni di afghani hanno poi fatto rientro nel paese nei successivi nove anni: i repentini sbalzi demografici hanno messo sotto pressione le infrastrutture afghane, già carenti e fortemente danneggiate dalla guerra. Tuttavia, secondo dati Unhcr, nel 2014 oltre 1,6 milioni di afghani risiedeva ancora in Pakistan. Al problema della diaspora e dell’immigrazione di ritorno si aggiunge anche quello degli sfollati all’interno del paese, stimati in 631.000 persone. Gli anni di guerra hanno contribuito all’arretratezza delle condizioni sociali e sanitarie. L’Afghanistan è lo stato con la più alta mortalità infantile al mondo. L’accesso all’acqua potabile è scarso e si registra un alto tasso di lavoro minorile. Dalla fine del regime dei talebani alcuni diritti sociali sono stati ripristinati e la segregazione delle donne è diminuita, ma la discriminazione resta radicata nei valori tradizionali della società tribale afghana. A fronte di un già scarso 43% di popolazione maschile che sa leggere e scrivere, soltanto il 13% delle donne è nelle stesse condizioni.

Economia ed energia

Fortemente dipendente dal settore agricolo e dagli aiuti dei donors internazionali, l’economia legale afghana soffre dello scarso controllo dell’amministrazione centrale su vaste zone di territorio. Il sistema economico è ancora oggi frammentato a livello regionale e resta perciò fortemente agricolo (industrie e servizi necessitano di una capacità di coordinamento centrale maggiore, oltreché della stabilità interna) ed esposto a grandi fluttuazioni, legate alla stagionalità delle colture e ai frequenti periodi di siccità. Oltre a risentire dei quasi trent’anni di guerra ininterrotta, la struttura economica afghana risente della pesante incertezza legata alla difficile transizione democratica. L’elevata instabilità e la scarsa fiducia nelle possibilità di sviluppo futuro del paese hanno portato a una diminuzione degli investimenti e alla contrazione dello sviluppo di alcuni settori chiave per l’economia afghana, in primis quello delle costruzioni e delle infrastrutture.

L’Afghanistan non ha accesso al mare e dunque dipende dai paesi confinanti per l’importazione e l’esportazione dei propri prodotti, così come per l’approvvigionamento energetico. Il porto più prossimo è quello di Karachi, in Pakistan, e le relazioni tra i due vicini sono state spesso segnate da aspre dispute commerciali che hanno riguardato, tra l’altro, l’entità dei dazi imponibili sui prodotti afghani diretti all’estero. Per questo, è attraverso l’economia illegale e sommersa che il paese ha intrattenuto storicamente, e in misura ancora maggiore dopo l’intervento militare del 2001, redditizi scambi commerciali con l’estero. In particolare, la coltivazione di papaveri ha portato l’Afghanistan a raggiungere una situazione di quasi monopolio mondiale nella produzione di oppiacei (eroina e morfina in particolare). I commerci sono spesso controllati dai capi tribali o dai signori della guerra, che ne utilizzano i proventi per finanziare le comunità locali o la stessa insurrezione.

L’Afghanistan è un paese povero di risorse, costretto a importare circa il 72,8% dell’energia consumata. Non produce petrolio, che importa raffinato dal Pakistan e dai vicini paesi centroasiatici. Al contrario, estrae dal proprio sottosuolo gas, in quantità limitate ma sufficienti a soddisfare la domanda interna. La rete elettrica nazionale è approvvigionata per il 75% da centrali idroelettriche. Tuttavia solo un terzo della popolazione dispone di corrente elettrica per l’intera giornata e durante i frequenti periodi di siccità anche chi dispone di elettricità deve fare i conti con frequenti blackout.

Nonostante la scarsa disponibilità di risorse proprie, la peculiare collocazione dell’Afghanistan, strategicamente situato tra le aree di produzione di idrocarburi caspico-mediorientali e paesi – quali Pakistan, India e Cina – con crescenti necessità di approvvigionamento energetico, rendono il territorio un naturale crocevia dei progetti infrastrutturali centroasiatici. Negli ultimi anni sono ripresi i contatti tra le autorità governative turkmene, pachistane e indiane per la posa di un gasdotto il cui progetto risale alla metà degli anni Novanta. Congelato successivamente all’avvento al potere dei talebani, il progetto – denominato Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (Tapi) – torna in agenda grazie ai programmi predisposti dalle istituzioni finanziarie internazionali e all’incremento della capacità produttiva turkmena. Secondo lo schema in discussione tra le parti coinvolte, il Tapi, che dovrebbe essere ultimato nel 2017 ed entrare in funzione nel 2018, potrebbe consentire l’esportazione di 33 miliardi di metri cubi annui di gas, di cui 14,1 miliardi riservati a India e Pakistan e 5,1 miliardi all’Afghanistan. Il progetto è sostenuto dagli Stati Uniti, che lo considerano un elemento centrale per la stabilizzazione del paese e che, per non secondari motivi strategici, lo preferiscono all’alternativa di un gasdotto che colleghi l’Iran alla Cina o al Pakistan.

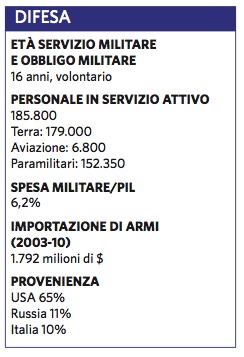

Difesa e sicurezza

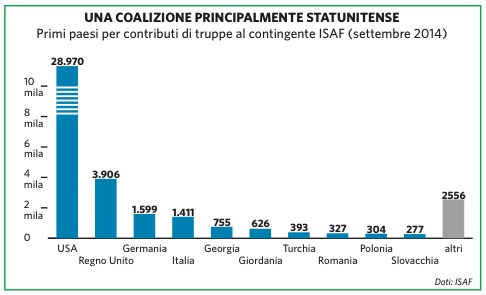

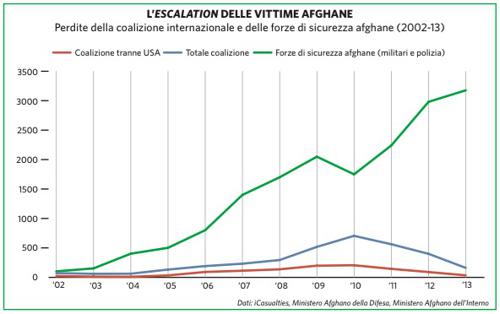

La principale minaccia alla sicurezza dell’Afghanistan è rappresentata dall’insurrezione talebana. Nell’affrontare tale problema, il paese è stato sostenuto dalle truppe dell’Isaf, la missione guidata dalla Nato in Afghanistan, che si è conclusa negli ultimi mesi del 2014. Sebbene alla missione abbiano preso parte 49 paesi, il contributo di gran lunga più rilevante in termini di uomini, mezzi e costi è stato quello degli Usa. Nel 2011, ad esempio, la spesa autorizzata dal Congresso statunitense per le operazioni in Afghanistan ha toccato i 120 miliardi di dollari e, ancora alla fine del 2013, 60.000 sui circa 84.000 soldati presenti nel paese erano americani.

L’aumento nel numero delle truppe del contingente Isaf non sembra aver migliorato significativamente la sicurezza del paese, che negli ultimi anni ha registrato piuttosto un aumento della violenza. Da un lato, il numero di attacchi da parte dei talebani è costantemente aumentato; dall’altro, le perdite del contingente internazionale sono progressivamente cresciute (un dato solo in parte riconducibile all’aumento del numero delle truppe).

L’utilizzo da parte dei talebani di alcune città delle province pachistane a maggioranza pashtun, le Fata, come porto franco per organizzare l’insurrezione afghana, ha evidenziato gli stretti legami, sia etnici sia tattico-strategici, che esistono tra gli insorti e il Pakistan.

Gli sforzi del governo di Islamabad si sono finora dimostrati insufficienti a contrastare le roccaforti talebane sul proprio territorio. Proprio i limiti dell’azione pachistana, abbinati alla recrudescenza dell’insurrezione, hanno spinto gli Stati Uniti e la Nato a tentare di unificare il teatro delle operazioni coniando il concetto di ‘Af-Pak’, che comprende entrambi gli stati. Benché il diritto internazionale vieti di estendere il mandato di una missione sul territorio di un altro stato senza il consenso di quest’ultimo, gli Usa continuano a utilizzare aerei senza pilota per colpire le roccaforti talebane in Pakistan, sconfinando nello spazio aereo di quest’ultimo e alimentando vigorose proteste soprattutto nella popolazione civile. Si stima che tra il 2004 e il 2013 tali attacchi, intensificatisi soprattutto dal 2008, abbiano provocato tra i 1500 e i 2500 morti. La soluzione del dilemma afghano passa dunque, sempre più, oltre i confini del paese.

I talebani afghani: una lotta infinita

Alla guida dell’Afghanistan nel periodo 1996-2001, i talebani sono stati formalmente deposti dalle truppe internazionali a guida statunitense che hanno invaso il paese all’indomani degli attacchi alle Torri gemelle, allo scopo di sradicare le roccaforti di al-Qaida, che proprio nell’Afghanistan talebano avevano prosperato.

Tra le file dei talebani che, nel 1996, presero il potere in una Kabul dilaniata dalla guerra civile, vi erano ex mujaheddin afghani che avevano combattuto contro l’invasione sovietica nel periodo 1979-89, ma anche membri delle tribù pashtun afghane che auspicavano, per il loro paese, una stretta aderenza ai principi dell’Islam sunnita. Indottrinati nelle scuole religiose pachistane (madrase) e addestrati dai servizi segreti di Islamabad, che vedevano nel controllo dell’Afghanistan la possibilità di ottenere la tanto agognata ‘profondità strategica’ necessaria per fare da contraltare all’India in ascesa, i talebani riuscirono a imporsi nella politica afghana già nel 1994. Ottennero una serie di successi sul campo che si trasformarono in guadagni territoriali: nel settembre 1996 arrivarono a conquistare Kabul e a esautorare l’allora presidente Burhanuddin Rabbani, poi ucciso il 20 settembre 2011. Durante i cinque anni al potere, i talebani imposero una forma estremamente rigida della sharia, la legge islamica, contribuendo all’emarginazione dell’Afghanistan a livello internazionale.

Allontanati formalmente dal potere nel 2001, i talebani hanno continuato la lotta contro l’amministrazione centrale afghana guidata da Hamid Karzai. I talebani operano oggi in Afghanistan secondo le modalità dell’insurgency, spesso infiltrandosi tra le forze di polizia afghane e conducendo attacchi ‘green-on-green’ (contro agenti afghani) o ‘green-on-blue’ (contro le forze Nato). Secondo le stime di analisti militari, sarebbero circa 25.000 gli insurgents afghani che combattono tra le loro file. Alla guida dell’organizzazione rimane il mullah Mohammed Omar, che già nel periodo 1996-2001 era stato a capo dell’Emirato islamico dell’Afghanistan. Assieme ad altri alti comandanti talebani, il mullah Omar dirige la ‘Shura di Quetta’, una sorta di consiglio centrale che, operando dalla città di Quetta, in Pakistan, rappresenta la centrale decisionale dei talebani afghani. I talebani contano poi sul sostegno di numerosi altri gruppi che lottano in nome dell’estremismo sunnita. Tra questi, il più importante è il Network Haqqani, il cui leader Jalaluddin Haqqani è entrato in contatto con Bin Laden negli anni Ottanta e si è successivamente unito ai talebani negli anni Novanta. Il Network Haqqani opera in prevalenza lungo la linea Durand, che separa l’Afghanistan dal Pakistan, conducendo attacchi mirati contro le forze Nato nell’area.

Consapevoli dell’impossibilità di soffocare l’insorgenza talebana, gli Stati Uniti hanno cercato, a partire dal 2010, di affiancare alla counter-insurgency sul campo un approccio negoziale. Un primo scambio ha preso avvio nel luglio 2011, ostacolato, già nel settembre dello stesso anno, dall’assassinio dell’ex presidente Rabbani, che ricopriva il ruolo di capo-negoziatore. Nel giugno 2013 il gruppo di pragmatici che si riunisce attorno al mullah Omar ha aperto un ufficio politico in Qatar formalmente allo scopo di facilitare i colloqui; molti hanno però visto dietro quest’azione un tentativo di formare un governo in esilio. Le proteste del governo afghano di Karzai hanno portato alla chiusura dell’ufficio pochi giorni dopo l’apertura.

I talebani stessi, però, sembrano essere divisi sull’effettiva necessità dell’azione negoziale. La fazione più pragmatica, che si ritiene essere quella più vicina al mullah Omar, sembrerebbe consapevole della necessità di raggiungere un accordo, mentre la fazione più radicale sembrerebbe orientata sull’intransigenza e decisa a riprendere il conflitto armato su vasta scala già all’indomani del ritiro della coalizione internazionale nel 2014.

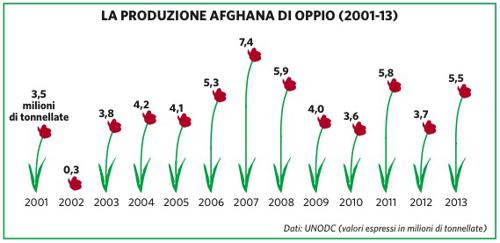

Il mercato dell’oppio in Afghanistan

L’Afghanistan è il primo produttore di oppio a livello globale. Dal 2001 al 2007 la produzione è costantemente cresciuta, fino a portare l’Afghanistan a coprire da solo oltre il 90% della produzione mondiale. I processi legati alla coltivazione dei papaveri da oppio e alla produzione di morfina ed eroina hanno un peso considerevole sulla vita del paese. Nel novembre 2013 è stato raggiunto il livello record di 209.000 ettari di terreno coltivabile dedicati all’oppio. Secondo alcune stime, il narcotraffico ottiene ricavi per circa 1,4 miliardi di dollari l’anno, pari al 10% del pil nazionale. La coltivazione dell’oppio è concentrata nelle regioni meridionali e orientali, in particolare nelle province dell’Helmand e di Kandahar. Le stesse aree si distinguono per la forte presenza talebana e per la cronica insicurezza. Questa sovrapposizione conferma lo stretto legame tra il mercato della droga e l’insurrezione, che si sostengono a vicenda. Da un lato i proventi del narcotraffico rappresentano una delle maggiori fonti di finanziamento dell’insurrezione; dall’altro i talebani stessi, nelle aree dove sono più presenti, sono interessati a creare le condizioni necessarie perché il mercato dell’oppio prosperi. Il tentativo di contrastare la produzione di oppio e il mercato della droga, sia da parte del governo di Kabul sia da parte della comunità internazionale, incontra limiti oggettivi nella natura stessa della coltivazione. Rispetto ad altri tipi di pianta, il papavero da oppio è molto resistente e garantisce buoni raccolti anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli e in caso di siccità. Inoltre, dati i prezzi sul mercato internazionale, la produzione di oppio è incomparabilmente più redditizia rispetto a quella del grano, della vite o delle spezie.

Le principali strategie proposte dalla comunità internazionale per contrastare il mercato della droga sono essenzialmente tre. In primo luogo, si è investito sulle politiche di estirpazione delle piantagioni illegali. Benché non prive di risultati, come la riduzione delle aree adibite alla coltivazione di oppio, tali politiche si sono dimostrate uno strumento insufficiente per l’abbattimento della produzione. In secondo luogo si è cercato di promuovere progetti di conversione della coltivazione del papavero da oppio in coltivazioni legali.

Tuttavia questi progetti richiedono forti incentivi e investimenti infrastrutturali: quelli arrivati finora si sono rivelati inadeguati. Infine, per via delle divisioni nella comunità internazionale, rimane solo ipotetico il progetto di legalizzare le coltivazioni di oppio e la produzione di morfina destinata a usi medici.

Dal 29 settembre 2014 il presidente della Repubblica islamica d’Afghanistan è Ashraf Ghani Ahmadzai, che sostituisce Hamid Karzai, al potere dal 2001 e al quale la Costituzione nega un terzo mandato consecutivo. L’insediamento di Ashraf Ghani - già alto funzionario della Banca mondiale e docente in prestigiose università degli Stati Uniti, poi ministro delle Finanze nel governo Karzai e rettore dell’università di Kabul – è stato ritardato a causa di una lunga contesa sugli esiti del ballottaggio del 14 giugno. Il 7 luglio, all’annuncio dei risultati preliminari, lo sfidante di Ashraf Ghani, l’ex ministro degli Esteri Abdullah Abdullah, ha accusato alcuni esponenti della Commissione elettorale indipendente di aver orchestrato una «truffa colossale» ai suoi danni, con il sostegno del presidente uscente. Lo scontro che ne è seguito ha riacceso vecchie rivalità politiche ed etniche. Da una parte i sostenitori di Abdullah, già esponente di spicco della cosiddetta Alleanza del nord e del Jamiat-e-Islami, il partito a prevalenza tagica fondato negli anni Settanta da Burhanuddin Rabbani, radicato nelle zone centrali e settentrionali del paese; dall’altra i sostenitori di Ashraf Ghani, che ha raccolto consensi soprattutto nelle aree sud e sud-est del paese, a maggioranza pashtun. Il timore di un conflitto intestino ha indotto la comunità internazionale a intervenire: sotto gli occhi di Jan Kubis, rappresentante della missione delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama), e dell’ambasciatore statunitense a Kabul James Cunningham, il 21 settembre i due candidati hanno firmato un accordo favorito dal segretario di Stato degli Stati Uniti, John Kerry. L’accordo prevede un governo di unità nazionale, bicefalo: è stata introdotta una nuova carica istituzionale, accanto al presidente, quella del Chief Executive Officer (Ceo), con poteri «simili a quelli di un primo ministro», assegnata ad Abdullah Abdullah.

Il governo andrà valutato nel lungo termine, ma già ora è possibile individuarne gli elementi di forza e di debolezza. Ha messo fine a un prolungato stallo politico che avrebbe potuto assumere forme violente e alimentare pericolose spinte centrifughe; costituisce un correttivo rispetto all’eccessiva centralizzazione del potere nelle mani del presidente a favore di quel sistema semi-presidenziale di cui si è molto discusso nel 2004, al tempo della stesura della Costituzione, e al quale è stato poi preferito un sistema rigidamente presidenziale; concede alle forze dei ‘tagichi del Nord’ uno strumento di condivisione del potere, reclamato da tempo come contrappeso alla contestata egemonia dei pashtun. Ma rimane un esperimento di ingegneria istituzionale azzardato, dagli esiti potenzialmente negativi. Il principio della doppia autorità rischia infatti di ostacolare, se non paralizzare , l’attività dell’esecutivo, istituzionalizzando la rivalità che intendeva sanare e depotenziando in una coabitazione forzata l’agenda rinnovatrice e modernizzatrice del neopresidente. Diverse per impostazioni e obiettivi, le agende politiche di Ashraf Ghani e di Abdullah Abdullah (e dei rispettivi sostenitori) rischiano di risultare incompatibili soprattutto nella lunga durata, quando verranno progressivamente meno gli ingenti aiuti finanziari dei donatori internazionali grazie ai quali Hamid Karzai è riuscito ad assicurarsi la stabilità interna.

Anche se il governo di unità nazionale dovesse dimostrarsi duraturo, rimarrebbe il vulnus inflitto all’architettura giuridico-istituzionale della Repubblica afghana, causato dalla subordinazione della prima fonte del diritto – la Costituzione – agli interessi contingenti del potere politico: la carica del Ceo, che non è contemplata dalla Costituzione, è stata istituita non con un emendamento costituzionale (che potrebbe avvenire soltanto con l’approvazione di due terzi di una Loya Jirga), né con un atto legislativo, ma con un decreto presidenziale. Inoltre, la presenza del Ceo è legata all’istituzione di un nuovo Consiglio dei ministri (Shura-e-Waziran) con struttura e composizione diverse da quelle del Gabinetto presidenziale, che modifica in modo sostanziale il ramo dell’esecutivo, con conseguenze imprevedibili nell’esercizio del potere. A ciò si aggiunge il fatto che l’accordo sottoscritto da Ashraf Ghani e Abdullah Abdullah non prevede meccanismi e strumenti chiari per risolvere eventuali conflitti di attribuzione o di autorità. L’aspetto più preoccupante è però un altro: in un paese in cui la mobilitazione anti-governativa attinge principalmente all’inefficacia e alla corruzione del governo, alla distanza che separa la popolazione dalla ‘politica’, l’‘accordo di palazzo’ raggiunto dietro le quinte su sollecitazione degli Stati Uniti rischia di alienare ulteriormente la popolazione, minando già in partenza la legittimità delle procedure elettorali e dello stesso governo