Disoccupazione

DISOCCUPAZIONE

Economia

di Siro Lombardini

La disoccupazione nelle principali teorie economiche

L'eventualità che l'evoluzione dell'economia - resa possibile dal progresso tecnico - possa portare a una situazione di non pieno impiego della manodopera, e quindi alla disoccupazione, è stata prospettata da Ricardo nella famosa appendice preparata per la terza edizione dei suoi Principî di economia politica. Il tema ha trovato ampio risalto nell'analisi marxiana del processo capitalistico di produzione. Un meccanismo omeostatico essenziale del sistema capitalistico consiste nel mantenere a un certo livello l''esercito di riserva' (e cioè la disoccupazione). Quando l'esercito di riserva si assottiglia, e i salari tendono quindi a salire sopra il livello normale, le imprese sono indotte a realizzare innovazioni atte a risparmiare lavoro, che riportano la disoccupazione al suo livello normale.

Il problema della disoccupazione è sostanzialmente sparito nell'analisi neoclassica in conseguenza dell'accettazione da parte di quest'ultima di due teoremi (che in effetti sono piuttosto dei postulati): a) l'offerta crea la domanda ('legge di Say'). Se il sistema - grazie anche alla sua disponibilità di manodopera - è in grado di produrre 100, verranno immessi redditi per 100, che in parte sono consumati, e quindi determinano un'equivalente domanda di beni di consumo, e in parte sono risparmiati: i redditi risparmiati, venendo messi dal sistema bancario a disposizione degli imprenditori, danno luogo a un'equivalente domanda di beni d'investimento; b) i salari si muovono sia verso l'alto che verso il basso, in modo da rendere uguali, sul mercato del lavoro, la domanda di lavoro che proviene dalle imprese e l'offerta che viene dalle famiglie.

Non è detto, però, che al salario esistente tutti gli individui in grado di lavorare lavorino effettivamente. Quelli che non lo fanno, non lavorano perché non ritengono il salario tale da giustificare la loro rinuncia all'ozio: sono quindi dei 'disoccupati volontari'.

Queste tesi neoclassiche sono state riproposte con schemi più sofisticati da alcune scuole moderne, segnatamente dagli economisti della nuova macroeconomia classica.I presupposti della teoria neoclassica dell'occupazione sono stati respinti da John Maynard Keynes, che ha inteso provare con la sua teoria la possibilità di una 'disoccupazione involontaria'. Questa possibilità si basa su due ordini di considerazioni. Il primo riguarda il funzionamento del mercato del lavoro in cui, per i diversi meccanismi con cui si formano le valutazioni e le aspettative di variazioni nei salari reali da parte dei lavoratori e degli imprenditori, è possibile che "nel caso di un piccolo aumento del prezzo delle merci-salario rispetto al salario monetario, sia l'offerta complessiva di lavoro da parte dei lavoratori disposti a lavorare al salario monetario corrente, sia la domanda complessiva di lavoro a quel salario, [siano] maggiori del volume di occupazione esistente". Il secondo ordine di considerazioni, che spiega la possibilità di disoccupazione involontaria, è rappresentato dalle argomentazioni con cui è respinta la legge di Say. Rispetto a quest'ultimo, per Keynes vale in un certo senso una relazione inversa. È la domanda che crea l'offerta. Sono soprattutto gli investimenti che possono rendere il livello della domanda inadeguato a indurre un'offerta tale da consentire a tutti coloro che desiderano lavorare di trovare un'occupazione. E infatti il livello degli investimenti riflette le aspettative degli imprenditori. Quando esse volgono al peggio può risultare inefficace lo strumento del saggio di interesse con cui, per i neoclassici, è invece sempre possibile uguagliare gli investimenti al risparmio potenziale, al risparmio cioè che si ha quando il reddito è tale da richiedere (e consentire) il pieno impiego.

La relazione tra dinamica dei salari e disoccupazione

Per gli economisti classici (Marx in particolare) i salari tendono a diminuire quando si ha un eccesso di offerta sul mercato del lavoro, quando cioè il numero dei disoccupati in eccesso sul livello della 'disoccupazione frizionale' (v. cap. 4) supera il numero dei posti vacanti. Una siffatta relazione tra l'andamento dei salari, che si ritiene si rifletta nell'andamento dei prezzi, e il livello di disoccupazione è stata formulata da Phillips sulla base dell'analisi statistica dei dati relativi alla disoccupazione e ai salari in Inghilterra nel periodo 1861-1913. La relazione tra tasso di disoccupazione e tasso di cambiamento dei salari monetari, che ha potuto essere così stimata, è infatti nota come 'curva di Phillips'.La relazione si dimostrò sufficientemente valida quando venne applicata per spiegare la dinamica dei salari monetari nel periodo 1913-1957. Essa può essere rappresentata da una curva discendente che taglia l'asse delle ascisse - su cui viene indicato il tasso di disoccupazione (il tasso di crescita dei prezzi essendo indicato sull'asse delle ordinate) - in corrispondenza a un livello di disoccupazione che dalle stime risultò essere il 5,5% circa della popolazione lavorativa; a quel livello di disoccupazione i salari monetari tendono a restare costanti.

La relazione scoperta da Phillips tra il tasso di aumento dei salari e il livello di disoccupazione non costituiva una novità. Già Irving Fisher, nel 1926, aveva prospettato una relazione simile tra dinamica dei salari e livello di occupazione.

Si può quindi affermare che il tasso di variazione del salario è funzione del livello di disoccupazione. Questa relazione può essere variamente interpretata.Se le imprese aumentano la loro domanda di lavoro, si rafforza il potere dei sindacati, per cui aumenta il salario monetario: elevati tassi di crescita dei salari si associano quindi ad alti livelli di occupazione. Il contrario avviene quando le imprese diminuiscono la loro domanda di lavoro e aumenta quindi la disoccupazione; bassi tassi di crescita dei salari si associano quindi a bassi livelli di occupazione. Questa interpretazione istituzionale-macroeconomica del processo di determinazione del salario sembra comporti meramente la riproposizione delle tendenze già prospettate dall'analisi neoclassica del mercato del lavoro. Per gli economisti neoclassici, infatti, ogni aumento della domanda del lavoro provoca un aumento del salario.

Secondo la teoria neoclassica aumenti nei salari reali sono però la conseguenza di cambiamenti nel sistema 'reale' quali si possono avere in seguito a certe innovazioni tecnologiche (relativi ai prodotti ad esempio) che potrebbero portare a un aumento della domanda di lavoro o a modifiche nelle aspirazioni delle famiglie, che potrebbero spostare verso l'alto la curva di offerta. A spiegare la relazione messa in luce da Phillips non basta la teoria neoclassica. Il rafforzamento del potere dei sindacati può, infatti, portare a un aumento dei salari anche senza che si siano verificate variazioni nei fattori reali da cui i salari sono fatti dipendere. Ciò è possibile se le autorità monetarie appaiono disposte ad aumentare la quantità di moneta disponibile così da consentire che aumentino i salari monetari, in seguito appunto alla maggior forza del sindacato.

Il dibattito keynesiani-monetaristi

Le tesi neoclassiche sono state recentemente riformulate (da Friedman in particolare) in polemica con le tesi keynesiane. Si ritiene che il mercato del lavoro sia in grado di realizzare un certo equilibrio tra domanda e offerta: l'equilibrio, da un lato, riflette certe imperfezioni di cui il modello teorico non tiene conto e, dall'altro, è il risultato di quel processo di crescita che le prospettive della tecnica e degli altri fattori esterni di sviluppo e i meccanismi di mercato sono in grado di assicurare. La situazione di equilibrio del mercato del lavoro è quindi caratterizzata da assenza di disoccupazione involontaria o, più realisticamente, da un tasso di 'disoccupazione naturale'.Per tasso di disoccupazione naturale Friedman e gli economisti monetaristi intendono il tasso di disoccupazione che è compatibile con una crescita stabile ed efficiente dell'economia. In un mercato del lavoro in equilibrio una crescita dell'occupazione può essere ottenuta solo da un aumento del salario reale offerto dalle imprese.

Per i keynesiani, proprio perché l'equilibrio del mercato del lavoro è condizionato dall'equilibrio macroeconomico che si può stabilire a livelli di domanda globale - e quindi di reddito - tali da non assicurare la piena occupazione, la disoccupazione involontaria può essere ridotta da misure (monetarie o fiscali) volte ad aumentare la domanda. Si riconosce che questi interventi possono provocare un aumento dei prezzi: si accetta cioè la curva di Phillips. Si pone quindi, nella formulazione della politica economica, uno scambio (trade-off) tra due obiettivi: quello di un più alto livello di occupazione e quello di un minore tasso d'inflazione. Secondo gli economisti monetaristi queste misure di politica economica possono avere effetti del genere solo temporaneamente, in quanto gli operatori non scontino gli effetti sui prezzi delle politiche espansive. Non appena si rendono conto che, in seguito a queste politiche, i prezzi sono cambiati, tornano - le imprese - a richiedere la stessa quantità di manodopera di prima e - i lavoratori - a ripetere, essi pure, la stessa offerta di prima. Per i teorici delle aspettative razionali e della nuova macroeconomia classica, gli operatori sanno come funziona il sistema. Non possono essere ingannati dalle politiche espansive neppure temporaneamente. Ogni politica che espanda il potere d'acquisto non ha alcun effetto sull'occupazione. Provoca solo un aumento nel livello generale dei prezzi.

Recentemente alcuni economisti di derivazione keynesiana (Kahn, Modigliani, ad esempio) hanno sottolineato il potere dei sindacati di provocare aumenti salariali. La relazione che diventa rilevante è allora diversa da quella messa in luce dalla curva di Phillips: la crescita del salario reale induce sia un'accelerazione dell'inflazione che una riduzione dell'occupazione. Quindi, se si vuole tenere sotto controllo l'inflazione e favorire la crescita dell'occupazione, occorre che intervenga un patto tra le parti sociali. Il patto comporta che i sindacati moderino le loro richieste di aumenti salariali e le imprese si impegnino a non aumentare i margini di profitto. Per i monetaristi, alla base degli aumenti salariali, a ben vedere, non vi è la maggiore forza del sindacato, ma la politica permissiva delle autorità monetarie che, espandendo la moneta, consentono alle strategie sindacali di perseguire l'obiettivo di una crescita patologica dei salari.

Disoccupazione frizionale ed emarginazione

Abbiamo osservato come per i monetaristi il livello di occupazione che il mercato del lavoro tende a determinare possa considerarsi soddisfacente, se si tiene conto delle imperfezioni che caratterizzano l'operare di questo come degli altri mercati. In effetti, anche gli economisti neoclassici avevano sostenuto - con diverse argomentazioni e prospettando diverse implicazioni - la possibilità e l'utilità di un certo livello di disoccupazione. Si tratta della 'disoccupazione frizionale' che possiamo identificare con l'insieme dei lavoratori che hanno deciso di mettersi alla ricerca di un lavoro più soddisfacente o che, essendo stati licenziati a causa della congiuntura o di particolari processi di ristrutturazione e di innovazione tecnologica, cercano un nuovo posto di lavoro, fiduciosi, dato il contesto generale dell'economia, di poterlo trovare. La disoccupazione frizionale, che può variare nel corso della congiuntura (quando assume - nelle fasi di recessione, appunto - particolare intensità, si parla più propriamente di 'disoccupazione congiunturale') presenta in genere tre caratteristiche specifiche: a) il lavoratore resta disoccupato per un breve periodo di tempo (significativamente più lungo in caso di disoccupazione congiunturale); b) tutti i lavoratori sono suscettibili di entrare nella categoria dei 'disoccupati frizionali', una o più volte nella vita; c) essa rappresenta una piccola percentuale della popolazione attiva. In genere si stima che non debba superare il 3%. La percentuale varia nei diversi paesi a seconda delle caratteristiche del sistema economico e del sistema socio-istituzionale. In Giappone, ad esempio, le grandi imprese in genere non licenziano: cercano sempre di riciclare al loro interno i lavoratori che non sono più in grado di mantenere nelle vecchie mansioni; le piccole imprese possono invece licenziare. In quel paese la disoccupazione frizionale rappresenta una percentuale piuttosto bassa della popolazione attiva.

Speculare alla nozione di 'disoccupazione frizionale' è quella che si ritiene di dover proporre di 'emarginazione economica'. I lavoratori non sono omogenei non solo perché hanno diverse qualificazioni professionali, che possono non corrispondere a quelle di cui le imprese sono alla ricerca, ma anche perché appartengono a diversi gruppi etnici, o sociali, o perché fanno parte di diverse culture. In molti paesi industriali vi sono imprenditori che preferiscono assumere lavoratori bianchi: si decideranno ad assumere dei neri solo se questi sono disposti a svolgere mansioni che i bianchi si rifiutano di svolgere, o a lavorare a salari più bassi. In questi casi è possibile quindi individuare una struttura gerarchica della domanda di lavoro.

Supponiamo che nell'economia si sviluppino persistenti tendenze recessive di una certa rilevanza. Si avrà allora una cronica tendenza dell'offerta di lavoro a superare la domanda. È probabile allora che molti lavoratori, pur di ottenere un posto di lavoro, siano disposti a scendere nella scala gerarchica. Ciò significa che la probabilità di rimanere disoccupato è particolarmente elevata per le categorie più basse della scala. Se la tendenza recessiva si prolunga, se, cioè, l'eccesso di offerta sulla domanda di lavoro tende a cronicizzarsi, in seguito, ad esempio, al progresso tecnologico, si viene a determinare una disoccupazione cronica. Si può allora parlare di 'emarginazione economica' che viene spesso a coincidere con altre forme di emarginazione: razziale, religiosa o, più in generale, socioculturale (politica).

La disoccupazione di tipo classico

Come si vedrà meglio più avanti, l'andamento dell'occupazione dipende anche dall'andamento della popolazione. Per occupare manodopera occorre effettuare investimenti intesi ad allargare la base produttiva. La dinamica dell'occupazione può risultare insufficiente in relazione alla crescita della popolazione; i salari possono allora essere a livelli bassi, vicini a quelli di sussistenza e può esservi, tuttavia, un certo livello di disoccupazione involontaria, in quanto la popolazione cresce a ritmi sostenuti e la disponibilità di risorse - in particolare di capitale - non è tale da consentire al sistema produttivo d'impiegare tutta la manodopera disponibile. Pensiamo all'Italia a cavallo dei due secoli e, anche, a certe aree del Mezzogiorno di oggi. La disoccupazione che si viene allora a determinare è la 'disoccupazione di tipo classico'. Essa quindi si verifica quando, in seguito alla crescita della popolazione, l'offerta di lavoro a salari di sussistenza è superiore a quella che, date le strutture produttive, è possibile impiegare. La causa fondamentale della disoccupazione è l'insufficiente accumulazione.

Quando la disoccupazione è di tipo classico, il rimedio fondamentale consiste quindi in una più celere accumulazione. Può essere che una certa riduzione dei salari, aumentando i profitti, possa favorire il processo di accumulazione. La ragione per cui, nelle situazioni che stiamo considerando, la riduzione del salario guarisce la disoccupazione non è però quella messa in luce dall'analisi neoclassica. Per i neoclassici la riduzione del salario induce a espandere l'occupazione per la convenienza degli imprenditori: a) a sostituire il lavoro agli altri fattori della produzione; b) a espandere la produzione. Nella situazione che stiamo considerando, la riduzione del salario favorisce l'assorbimento dei lavoratori in quanto modifica la distribuzione dei redditi a favore dei capitalisti, che investono gran parte dei loro redditi, e consente di utilizzare una quantità maggiore di risorse per produrre beni d'investimento: si ha così un tasso più elevato di accumulazione. Sono i maggiori profitti che consentono d'incrementare l'accumulazione e di ridurre la disoccupazione.

Dobbiamo osservare che la soluzione del problema della disoccupazione di tipo classico presuppone che ogni incremento del sovrappiù potenziale si traduca in aumento del sovrappiù effettivo: ciò in verità si verifica quando si danno particolari condizioni che riguardano i sistemi socioculturale e politicoi-stituzionale e le potenzialità di crescita della domanda nel sistema economico. Qualche considerazione sulle prospettive di sviluppo della domanda appare opportuna.La soluzione classica ha funzionato in quei paesi che erano in grado di produrre per l'esportazione: una riduzione dei salari può consentire allora di ridurre i prezzi all'esportazione. L'aumento delle esportazioni, che si riflette in una più sostenuta crescita della domanda complessiva, induce una crescita degli investimenti. Il più elevato sovrappiù potenziale può così tradursi in un più elevato sovrappiù effettivo. In verità, anche per i paesi che hanno avviato per primi il processo d'industrializzazione, le esportazioni hanno giocato un ruolo decisivo nella configurazione delle potenzialità di crescita.

Se però lo sviluppo dell'economia è indotto dalla sola crescita della domanda interna, non è certo che l'aumento del sovrappiù potenziale, determinato dalla riduzione dei salari, si traduca in un aumento del sovrappiù effettivo. Tale economia può allora portarsi verso il pieno impiego se ha luogo una crescita della produttività del lavoro che consenta sia una crescita dei salari (la quale a sua volta potrà permettere un aumento della domanda dei beni di consumo, particolarmente dei beni di consumo durevoli), sia una crescita dei profitti, che potrà garantire il finanziamento dei nuovi investimenti che diventa conveniente effettuare.

La disoccupazione di tipo keynesiano

Durante la grande depressione degli anni 1929-1932 la disoccupazione involontaria ha raggiunto livelli spaventosi. Si trattava però di lavoratori che precedentemente erano occupati e che in seguito, essendo caduta la domanda (soprattutto di beni d'investimento), le imprese hanno ritenuto di non poter utilizzare in modo produttivo e sono stati quindi licenziati. I lavoratori licenziati hanno ridotto i loro consumi, per cui la domanda dei beni si è ulteriormente ridotta: il primo calo della domanda è stato provocato soprattutto dalla crisi delle borse e dalla sfiducia che ne è seguita; si sono avute poi ulteriori cadute della domanda, che hanno portato a livelli ancora più elevati la disoccupazione involontaria.

Questa situazione differisce dalla disoccupazione di tipo classico, che si ha quando i disoccupati non sono stati occupati in precedenza, essendo solo dei lavoratori potenziali che non riescono a trovare lavoro perché l'economia, dato il livello di accumulazione, non dispone degli impianti necessari per impiegarli. Nella situazione che si era creata con la grande crisi, la disoccupazione presentava caratteri del tutto diversi: gran parte dei disoccupati erano, prima della crisi, inseriti produttivamente nel sistema. È questa la disoccupazione che, come si è già ricordato, fu spiegata, in opposizione alle concezioni neoclassiche, da Keynes.

Possiamo pertanto parlare di 'disoccupazione di tipo keynesiano'. Questo tipo di disoccupazione si verifica quando la disoccupazione involontaria è la conseguenza di un insufficiente livello della domanda globale per cui gli impianti sono solo parzialmente utilizzati e una parte dei lavoratori disposti a lavorare ai salari correnti (molti dei quali sono già stati occupati) non sono impiegati dalle imprese.In una simile situazione del mercato del lavoro la riduzione del salario può fare assai poco, anzi può avere effetti perversi in quanto, riducendosi i salari, si riduce ancor più la domanda di beni di consumo per cui la crisi si aggrava. Può anche capitare che gli imprenditori, condizionati dalle aspettative pessimistiche, attendano, prima di decidere di espandere nuovamente la produzione, che si verifichino ulteriori riduzioni di salario.

Quando la disoccupazione è di tipo keynesiano, il solo rimedio efficace è costituito da un aumento della domanda globale di beni, che può essere provocato da una crescita della spesa pubblica superiore alle entrate fiscali. In tal caso la ripresa della domanda potrà indurre le imprese a riassumere i lavoratori disoccupati. Per varie ragioni, tuttavia, gli interventi dello Stato per sostenere la domanda globale possono provocare, anche in una situazione di non pieno impiego del lavoro, qualche tensione inflazionistica, per cui il paese potrebbe vedere peggiorata la sua posizione nell'economia mondiale. Infatti crescendo i suoi prezzi, relativamente a quelli di altri paesi, il paese in questione riuscirà a vendere meno beni all'estero, mentre saranno favorite le importazioni: nei suoi conti con l'estero si registrerà allora un deficit.

La crescita della spesa pubblica può avere poi effetti negativi sulla produttività di lungo periodo in quanto può favorire il mantenimento di attività inefficienti, attenuare gli stimoli per gli imprenditori, ridurre la mobilità del lavoro, portare a un'espansione della pubblica amministrazione, all'interno della quale, anche per alcune caratteristiche culturali e istituzionali, il lavoro è meno produttivo. Gli interventi dello Stato che possono ridurre (o addirittura eliminare) la disoccupazione di tipo keynesiano debbono quindi tener conto di diverse esigenze.

La disoccupazione tecnologica

Il progresso tecnico può portare a una generale riduzione dei coefficienti di lavoro. Ciò si è verificato nella cosiddetta seconda rivoluzione industriale, quando lo sviluppo della meccanica, che ha reso possibile la produzione di macchine in grado di sostituire il lavoro, l'invenzione dell'energia elettrica e le nuove produzioni chimiche hanno consentito di ridurre in misura notevole l'occupazione nei vari settori. Alcuni economisti - come Rosa Luxemburg - avevano previsto una forte disoccupazione proprio come conseguenza di queste rapide trasformazioni tecnologiche. Se le previsioni non si sono avverate per gli Stati Uniti, dove la seconda rivoluzione industriale ha avuto un corposo e rapido sviluppo, ciò è dovuto all'affermazione del consumismo. Lo sviluppo della meccanica e dell'elettricità ha portato all'invenzione dei nuovi beni durevoli - l'automobile, la radio, la televisione, gli elettrodomestici - destinati a rivoluzionare i modi di vita e, come abbiamo visto, lo stesso funzionamento dei mercati. Negli Stati Uniti, nel corso degli anni venti, tutte le industrie hanno visto ridursi, proprio in seguito al progresso tecnico, l'occupazione, ad eccezione di quelle produttrici dei nuovi beni di consumo e delle industrie e dei servizi a esse connessi. L'incremento di occupazione in queste industrie nuove è stato peraltro tale da compensare più che abbondantemente le perdite avvenute nelle altre.In effetti, quando le innovazioni tecnologiche portano a piccoli mutamenti nei coefficienti di fabbisogno del lavoro, il sistema può reagire in modo da ripristinare la piena occupazione: a) alla riduzione della manodopera nei settori beneficiati dall'innovazione si può associare l'aumento dell'occupazione nei settori che debbono produrre le nuove macchine; b) quando l'innovazione riguarda dei prodotti che sono offerti in regime di concorrenza e per i quali l'elasticità della domanda rispetto al prezzo è elevata, è possibile che si abbia un aumento della domanda, come conseguenza della riduzione del prezzo, tale da provocare un'espansione della produzione e quindi una crescita dell'occupazione in grado di compensare la riduzione indotta dal progresso tecnico nei coefficienti di lavoro. Anche la domanda di altri prodotti può crescere per il maggior potere d'acquisto che ha ottenuto il consumatore in seguito alla riduzione dei prezzi dei beni che si sono avvantaggiati del progresso tecnico.

La situazione è diversa quando le innovazioni tecnologiche si verificano in numerosi settori e comportano forti riduzioni dei coefficienti di lavoro, non solo nei settori che impiegano le macchine, ma anche in quelli che le producono. Allora non è pensabile che il sistema possa generare un aumento della domanda tale da ripristinare situazioni di pieno impiego o prossime al pieno impiego. In un solo caso è possibile che una simile rivoluzione tecnologica possa manifestarsi in modo tale da rendere possibile il mantenimento di situazioni di piena occupazione o prossime alla piena occupazione: nel caso in cui la riduzione dei costi, resa possibile dall'innovazione, associandosi alle novità merceologiche, consenta un forte incremento delle esportazioni. È questo il caso giapponese. In questo caso, il paese dove si è realizzata l'innovazione è in grado di mantenere un livello elevato di occupazione grazie all'acquisto di attività di altri paesi, acquisto che assorbe il sovrappiù della sua bilancia commerciale.

Si ha 'disoccupazione tecnologica' quando, in seguito a innovazioni tecnologiche, si ha una riduzione dei coefficienti di impiego del lavoro di tale entità e in settori così numerosi per cui non è possibile che il mercato possa determinare, a seguito dell'accresciuta produttività del lavoro, un aumento della domanda di beni di consumo o di beni d'investimento di dimensioni tali da impiegare la manodopera eliminata dal progresso tecnico.Abbiamo visto come negli anni venti la disoccupazione tecnologica abbia potuto essere eliminata negli Stati Uniti grazie ai mutamenti verificatisi - sia nella distribuzione del reddito che nella domanda di beni di consumo - in seguito alla diffusione del consumismo. Queste modalità con cui nel passato è stato risolto il problema della disoccupazione tecnologica non sono ripetibili.

Elevati livelli di disoccupazione tecnologica si profilano nuovamente in seguito agli sviluppi dell'elettronica, dell'informatica e della bioingegneria: sviluppi che renderanno possibili forti riduzioni dei coefficienti di lavoro. Il riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro potrà avvenire non in seguito ad aggiustamenti spontanei provocati dai meccanismi di mercato, ma come conseguenza di nuovi fatti storici, in particolare: a) attraverso lo sviluppo di nuovi consumi. Negli Stati Uniti si sta già manifestando un forte sviluppo di alcuni servizi legati all'evoluzione del sistema consumistico; è possibile che, in seguito, particolarmente, ai nuovi sistemi di telecomunicazione, si sviluppino nuovi consumi in grado, insieme allo sviluppo dei nuovi servizi, di compensare la riduzione della domanda di lavoro nei settori tradizionali; b) grazie alla riduzione dell'orario di lavoro. Dobbiamo in proposito osservare alcune differenze tra la seconda rivoluzione industriale - caratterizzata dalle nuove prospettive dell'industria meccanica, dalla nascita dell'industria elettrica e dalle nuove potenzialità dell'industria chimica - e quella che si sta delineando, associata agli sviluppi dell'informatica. I nuovi consumi, resi possibili dalla seconda rivoluzione industriale, richiedevano un alto potere d'acquisto, per cui diventava forte la pressione, anche sindacale, per la traduzione dei vantaggi delle nuove tecnologie in aumento del potere d'acquisto, al fine di consentire a un numero crescente di consumatori di avvicinarsi ai nuovi consumi. I consumi che l'avvento dell'informatica renderà possibili non richiederanno l'uso di beni particolarmente costosi (il prezzo dei calcolatori è destinato a scendere a ritmi accelerati), ma maggiore disponibilità di tempo libero, per cui vi sarà una vasta convergenza di interessi volti al perseguimento dell'obiettivo della riduzione dell'orario di lavoro.Le innovazioni possono riguardare non solo le tecniche produttive, ma anche i sistemi organizzativi (ciò sarà soprattutto vero in seguito agli sviluppi della rivoluzione informatica). Esse rendono allora necessarie profonde ristrutturazioni che possono determinare una forte contrazione dell'occupazione. La crescita della disoccupazione può essere frenata dalla collusione, volta a rallentare lo sviluppo tecnologico, che si può stabilire tra i lavoratori e gli stessi imprenditori, se questi ultimi sono danneggiati dalla ristrutturazione (perché, ad esempio, perdono il controllo dell'impresa) o se non sono in grado di effettuarla.

Crescita della produttività e disoccupazione

La crescita della produttività, che riflette soprattutto la vivacità dell'attività imprenditoriale volta a realizzare innovazioni nei processi produttivi e nei prodotti, può quindi associarsi a un basso tasso di crescita dell'occupazione. Negli anni ottanta in Italia si sono registrati in genere tassi di crescita della produttività più elevati che negli Stati Uniti, dove invece sono stati più alti i tassi di crescita dell'occupazione. Bisogna aggiungere, tuttavia, che il più alto tasso di crescita dell'occupazione negli Stati Uniti si spiega anche con i cambiamenti strutturali: si è avuta infatti un'espansione - anche relativa - dei servizi che comportano in genere un maggiore impiego di lavoro.

Da queste osservazioni sembra che si debba accettare una contrapposizione tra l'obiettivo di una elevata occupazione e quello di un alto tasso di crescita. Nel breve periodo, in effetti, questi due obiettivi sono spesso inconciliabili; non è difficile però rendersi conto del fatto che la contrapposizione tra l'obiettivo di una crescita sostenuta e quello del pieno impiego tende ad attenuarsi in un'ottica di lungo periodo. Perché il saggio di crescita possa mantenersi nel tempo, occorre, infatti, che le riduzioni degli inputs di lavoro rese possibili dal progresso tecnico siano compensate da diminuzioni nell'orario di lavoro e da aumenti nei coefficienti di consumo. Le potenzialità di crescita si realizzano quindi pienamente nel lungo periodo solo se viene assicurata la piena occupazione. Vale anche un'argomentazione per certi aspetti inversa: il persistere della disoccupazione influisce sulla qualificazione della manodopera. Inoltre, poiché ai lavoratori disoccupati, quantomeno nei paesi industrializzati, viene in un modo o nell'altro assicurata la sopravvivenza, l'aumento della disoccupazione si associa a un'intensificazione delle politiche assistenzialistiche che incidono negativamente sulla dinamica della produttività del lavoro e quindi sulle prospettive di crescita dell'economia.

I fattori demografici

Il livello di occupazione e quello della disoccupazione, oltre che dalle variabili economiche - segnatamente il salario - dipendono dagli andamenti della popolazione (tasso di crescita e mutamenti strutturali). Malthus ritiene che si possa stabilire una relazione tra dinamica della popolazione e dinamica dei salari. La tesi malthusiana - che Ricardo sostanzialmente utilizza per individuare un meccanismo (i mutamenti nel tasso di crescita della popolazione) in grado di mantenere i salari ai livelli di sussistenza - non è confermata dai fatti. Rilevante non è solo la dinamica naturale della popolazione, quale risulta dalla differenza tra nati e morti: rilevanti sono anche i movimenti migratori. Basti pensare agli Stati Uniti, che hanno potuto svilupparsi fino ad assumere le attuali dimensioni economiche, grazie alla forte immigrazione di manodopera, dall'Europa in particolare. Alcuni autori - il Lewis in primo luogo - hanno studiato come nei paesi in via di sviluppo il settore moderno possa svilupparsi grazie all'afflusso di manodopera che lascia il settore tradizionale.

Anche i movimenti dei lavoratori da regione a regione, da paese a paese non sono governati soltanto da fattori economici. Nei paesi in via di sviluppo dai settori tradizionali emigra verso il settore moderno, o meglio verso le grandi città dove si localizzano le nuove attività economiche, un numero di persone superiore a quello che può trovare un'efficiente occupazione. Così si spiega la formazione delle cinture di emarginazione che caratterizzano le città del Terzo Mondo.In relazione alla dinamica della popolazione si determina la quantità di lavoratori potenziali. Quali individui si possano considerare lavoratori potenziali dipende dalla legge che stabilisce l'età in cui è possibile incominciare un'attività lavorativa e dai costumi. In generale è stabilita anche l'età del pensionamento, anche se non pochi pensionati continuano a svolgere un'attività lavorativa.

I lavoratori potenziali non corrispondono a quella parte della popolazione che statistici ed economisti qualificano come popolazione attiva. Fanno parte della popolazione attiva le persone occupate o che sono alla ricerca di un'occupazione. Le altre costituiscono la popolazione inattiva. Il rapporto tra popolazione attiva e popolazione totale rappresenta il tasso di attività della popolazione, sul quale influiscono numerosi fattori di ordine economico e socioculturale. Vi possono essere, naturalmente, dei lavoratori potenziali che non fanno parte della popolazione attiva perché, godendo di altri redditi, non ritengono di dover lavorare. Vi possono essere però anche individui che non cercano lavoro perché non hanno speranza di trovarlo: la disponibilità effettiva a lavorare si manifesta infatti attraverso la ricerca di un posto di lavoro. La disponibilità è solo potenziale quando il lavoratore, essendo la fiducia nella possibilità di trovare un'occupazione inferiore alla soglia che deve essere raggiunta perché egli sia motivato a ricercarla, scompare dalla popolazione attiva pur potendo ricomparire in tale settore della popolazione se si creano condizioni favorevoli. Questi lavoratori potenziali vengono indicati con il termine di 'lavoratori scoraggiati'. Molti lavoratori potenziali aspirano ad avere non un lavoro qualunque, ma un lavoro da svolgersi in particolari località, con determinate caratteristiche relative all'orario, all'ambiente di lavoro, ecc. Anche questi lavoratori possono diventare lavoratori scoraggiati se non vi è speranza che venga offerto del lavoro con tali caratteristiche.

Speculare alla nozione di lavoratori scoraggiati è quella di 'lavoratori aggiuntivi'; tali sono i lavoratori che sperano di poter presto ritornare a far parte della popolazione inattiva, in quanto hanno deciso di accettare un posto di lavoro solo per far fronte a una situazione economica contingente.

La presenza di lavoratori scoraggiati e di lavoratori aggiuntivi mostra come sia peculiare del mercato del lavoro una certa interdipendenza tra dinamica della domanda e dinamica dell'offerta di lavoro. Se migliorano le prospettive di trovare lavoro, l'offerta può aumentare, perché molti lavoratori cessano di essere scoraggiati, o diminuire, perché lavoratori aggiuntivi tornano a far parte della popolazione inattiva.

Le difficoltà che comporta la misurazione del fenomeno disoccupazione

Non è facile far corrispondere al termine disoccupazione un correlato empirico. Per varie ragioni: a) è difficile valutare la disoccupazione volontaria che, in genere, fa parte della popolazione inattiva. Ma anche la disoccupazione involontaria non è facile da individuarsi per la presenza di lavoratori scoraggiati che non entrano nelle statistiche dei disoccupati; b) molti lavoratori precari e anche quelli assunti al mercato nero, di cui si dirà fra poco, vengono spesso censiti nella popolazione inattiva; c) vi sono poi dei lavoratori che risultano ancora dipendenti da imprese, ma che sono di fatto disoccupati o quanto meno non occupati in modo produttivo. Va infatti tenuto presente che molte imprese ritengono opportuno non licenziare i lavoratori che non possono impiegare produttivamente: 1) per la difficoltà di riassumerli quando la congiuntura favorevole ritorna; 2) per non interrompere certi processi di apprendimento e di qualificazione che si possono realizzare solo all'interno dell'impresa; 3) per favorire l'identificazione (nel senso socioculturale del termine) del lavoratore con l'impresa.

Per venire incontro a queste esigenze delle imprese, in Italia, per esempio, è stata creata la Cassa integrazione guadagni, inizialmente concepita come una forma di mutuo soccorso tra le imprese, ognuna delle quali contribuisce al finanziamento della Cassa, la quale provvede poi ad assicurare una parte della retribuzione ai lavoratori che restano alle dipendenze delle imprese in difficoltà congiunturale, per le ore per le quali tali imprese non possono impiegarli produttivamente. In verità solo in alcuni paesi, ove le imprese possono contare su un mercato vasto, articolato (con disponibilità di varie qualificazioni di lavoro) e fluido (i lavoratori potendosi spostare facilmente da un'occupazione o da un'impresa all'altra), può essere conveniente per l'impresa nelle fasi di recessione ridurre il livello d'occupazione, quanto meno per alcune qualifiche. Naturalmente, se la recessione si preannuncia di relativamente lunga durata o se le prospettive della futura ripresa non appaiono particolarmente entusiasmanti, l'impresa sarà indotta a licenziare: il che però, in certi paesi, come il nostro, è fortemente ostacolato (specie per le imprese pubbliche) dal sistema sociopolitico.

Mutamenti strutturali e disoccupazione. I diversi mercati del lavoro

Abbiamo già avuto occasione di definire come volontaria la disoccupazione di coloro che non sono disposti a lavorare perché non ritengono il salario sufficientemente remunerativo. Non poche persone (donne soprattutto) sono disoccupati volontari perché non ritengono adeguate alle loro esigenze altre caratteristiche del lavoro offerto. L'offerta del lavoro può quindi variare non solo al variare del saggio di salario, ma anche perché variano le caratteristiche del lavoro offerto. Una caratteristica particolarmente rilevante è la località in cui il lavoro è offerto. Vi sono lavoratori potenziali che sono disposti a spostarsi da una località all'altra, ma vi sono anche lavoratori che non si spostano per le ragioni più diverse; una ragione può essere la difficoltà di trovare casa. L'offerta di lavoro può quindi variare da regione a regione, così come la domanda di lavoro, che si localizza in un'area piuttosto che in un'altra, non solo per la maggiore disponibilità di lavoro nella prima, ma anche perché in questa si realizzano certe condizioni che mancano nella seconda. Così si spiegano gli alti tassi di disoccupazione che si osservano in certe regioni: in Italia nel Mezzogiorno, dove la disoccupazione è percentualmente oltre il doppio di quella che si registra nel Nord.

Negli anni che precedono il 1966, si nota in Italia una contrazione dell'occupazione femminile. Ciò è dovuto soprattutto alla forte contrazione dell'occupazione in agricoltura, un settore dove era prevalente la presenza femminile. Le donne che hanno lasciato l'agricoltura non potevano trovare facilmente lavoro nell'industria, in particolare per la mancanza della qualificazione necessaria, ma anche per altre ragioni (la difficoltà a spostarsi, ecc.). Dopo il 1973 si ha una crescita consistente dell'occupazione femminile, sia per ragioni socioculturali che per ragioni economiche: il più rapido sviluppo del terziario e l'aumento dell'occupazione nella pubblica amministrazione.

Nel riferire le grandi teorie sull'occupazione abbiamo parlato di mercato del lavoro, come se si potesse considerare il lavoro come una merce omogenea. In effetti, il mercato del lavoro non è un mercato omogeneo. Si può verificare - e in effetti si è verificato negli anni sessanta in Italia - che le imprese non riescano a trovare lavoratori con certe qualifiche (o in certe regioni), mentre lavoratori con altre qualifiche (o in altre regioni) non riescono a trovare lavoro. La disponibilità di lavoratori altamente qualificati può consentire di realizzare - soprattutto nei settori d'avanguardia (si pensi oggi all'informatica) - organizzazioni produttive più efficienti. Perciò particolare rilievo assume, anche nella determinazione delle potenzialità dell'economia, l'investimento nella formazione culturale e professionale dei lavoratori. Proprio per questo si usa oggi parlare di 'capitale umano' per indicare la disponibilità di lavoratori opportunamente qualificati e acculturati.

La disoccupazione può in verità riflettere discrasie tra le qualificazioni professionali disponibili e quelle richieste. Negli Stati Uniti negli anni ottanta era diffusa la preoccupazione che nel futuro parte della domanda di lavoro non potesse essere soddisfatta per l'inadeguatezza della preparazione scolastica e professionale. Anche in Italia la disoccupazione giovanile, soprattutto in certe regioni, come quelle settentrionali, è in buona parte spiegata dalla qualificazione scolastico-professionale che non corrisponde a quella richiesta.

Per un'adeguata comprensione della struttura e della dinamica dell'occupazione, occorre considerare i diversi mercati del lavoro che risultano, oltre che da fattori tecnici (la dimensione spaziale dei mercati, le qualifiche professionali), anche da fattori socioculturali.

Mentre alcune famiglie riescono a realizzare, in misura soddisfacente, le loro aspirazioni per quanto riguarda l'occupazione, altre - invero numerose in alcune regioni come quelle dell'Italia meridionale - debbono accontentarsi di un lavoro considerato inadeguato, spesso obiettivamente precario oltre che insufficiente per durata. Queste famiglie non riescono a realizzare le loro aspirazioni perché i membri che desiderano lavorare mancano di adeguate qualificazioni o perché è bassa la valutazione che di essi fanno imprenditori e società.

Questo fatto ha una duplice implicazione: a) per la difficoltà ad accedere ai mercati di lavoro privilegiati si determina un'offerta di lavoro particolarmente consistente nei mercati di lavoro dequalificati, nei quali quindi i salari tendono a stabilirsi a livelli particolarmente bassi; b) anche una parte degli occupati - segnatamente gli occupati precari - rappresenta un'offerta potenziale di lavoro: un'offerta potenziale per i mercati privilegiati.

Questo fatto dovrebbe indurre un rallentamento nella crescita dei salari, rallentamento che tuttavia in genere non si verifica per due motivi: 1) perché nei mercati privilegiati il sindacato è forte e gli imprenditori, per le ragioni cui si è già avuto modo di accennare, possono avere interesse a consentire una certa crescita dei salari; 2) perché gran parte dell'offerta potenziale di lavoro dei mercati privilegiati non ha le caratteristiche richieste.

Si possono stabilire allora due tipi di mercati del lavoro: a) i mercati del lavoro qualificati (in genere sindacalizzati); b) i mercati marginali. Nei mercati qualificati, anche per gli ostacoli alla mobilità del lavoro, i salari tendono a mantenersi a livelli elevati. Nelle regioni dove prevalgono questi mercati si può verificare un rafforzamento del sindacato che, nella misura in cui privilegia l'obiettivo del mantenimento dello status quo occupazionale, contribuisce a irrigidire le strutture produttive, attenuando le capacità di crescita del sistema.

Si delinea così una situazione apparentemente paradossale, caratterizzata dalla coesistenza di mercati qualificati, in cui offrono lavoro lavoratori che non solo aspirano a un lavoro qualificato, ma hanno anche la qualificazione per svolgerlo, e di mercati non qualificati in cui possono cercare lavoro i lavoratori che mancano delle qualifiche che sono richieste nel primo tipo di mercato. Nei mercati qualificati si può avere eccesso di domanda, mentre negli altri si registra eccesso di offerta.

Le variazioni della domanda globale possono avere allora effetti asimmetrici.

Aumenti di domanda possono indurre le imprese, proprio per le caratteristiche del primo tipo di mercato in cui è difficile trovare manodopera, ad accelerare la realizzazione di innovazioni risparmiatrici di lavoro, mentre la riduzione di domanda può indurre le imprese a licenziare la manodopera marginale (quella che ha in misura minore le qualifiche socio-professionali ritenute necessarie, o quantomeno opportune).

Particolare rilievo è andato assumendo in tutti i paesi - segnatamente in Italia - quel particolare mercato dequalificato che è il 'mercato del lavoro nero'. Esso è caratterizzato non solo da un salario particolarmente basso, ma anche dalla possibilità, per l'impresa che assume su questo mercato, di evitare il pagamento degli oneri sociali che in alcuni paesi sono di entità assai rilevante (in Italia comportano un costo del lavoro quasi doppio rispetto alla corrispondente busta paga).Il mercato nero ha assunto un rilievo ancora maggiore con lo sviluppo dell''economia sommersa', in cui molte attività hanno potuto prosperare (ed esportare parte della produzione) grazie ai costi più bassi dovuti anche alla possibilità di ridurre il carico fiscale.

(V. anche Cicli economici; Economia e politica del lavoro; Innovazioni tecnologiche e organizzative; Occupazione; Produttività; Salari e stipendi; Sviluppo economico).

Bibliografia

Accornero, A., Carmignani, F., I paradossi della disoccupazione, Bologna 1986.

Amendola, A., Mercato del lavoro e inflazione, Napoli 1984.

Blanchard, G., Dornbusch, R., Drèze, J., Giersch, H., Layard, R., Monti, M., Employment and growth in Europe. A two-handed approach, Center for European policy studies, Louvain-La Neuve, maggio 1985.

Brunetta, R., La politica occupazionale nel prossimo decennio. Uno schema per l'Europa, in "Rivista internazionale di scienze sociali", 1985, n. 3-4, pp. 416-449.

CEE, An overview of employment in SMEs in the EEC. Final report, 1982.

Clark, K. B., Summers, L. H., Labor market dynamics and unemployment: a reconsideration, in "Brooking papers on economic activity", 1979, n. 1, pp. 13-60.

Colin, J. F., Elbaum, M., Fonteneau, A., Chômage et politique de l'emploi 1981-1983, documento presentato alla XIème Conférence Internationale de l'Association d'Économétrie appliquée, Université de Dijon 1984.

Deaglio, M., Economia sommersa e analisi economica, Torino 1985.

Dini, L., Politica economica e disoccupazione in Europa, European Economic Association, III congresso annuale, Bologna 1988.

Friedman, M., La controrivoluzione nella teoria monetaria, in "Bancaria", 1971, XXVII, 4, pp. 447-457.

Fuà, G., Occupazione e capacità produttive: la realtà italiana, Bologna 1976.

Gallino, L. (a cura di), Il lavoro e il suo doppio: seconda occupazione e politiche del lavoro in Italia, Bologna 1985.

Gordon, R. J., Wage-price dynamics and the natural rate of unemployment in eight large industrial nations, Paris 1984.

Heikensten, L., Studies in structural change and labor market adjustment, Economic research institute of Stockholm school of economics, Stockholm 1984.

Kaldor, N., Causes of the slow rate of economic growth of the United Kingdom, Cambridge 1966.

Keynes, J. M., The general theory of employment, interest and money, London 1936 (tr. it.: Occupazione, interesse e moneta: teoria generale, Torino 1971).

Kindleberger, C. P., Europe's post-war growth: the role of labor supply, Cambridge 1967.

Landes, D. S., The unbound Prometheus: technological change and industrial development in Western Europe from 1750 to the present, Cambridge 1969 (tr. it.: Prometeo liberato: trasformazioni tecnologiche e sviluppo industriale nell'Europa occidentale dal 1750 ai nostri giorni, Torino 1978).

Lipsey, R. G., The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom: 1862-1957: a further analysis, in "Economica", 1960, XXVII, pp. 1-31.

Livi Bacci, M., Lo sviluppo demografico dei paesi del Mediterraneo: conseguenze economiche e sociali, in "Rivista economica del Mezzogiorno", 1988, n. 2, pp. 323-345.

Lombardini, S., Disoccupazione, emarginazione e sviluppo, in "Rivista internazionale di scienze sociali", 1985, n. 3-4, pp. 575-586.

Malinvaud, E., Mass unemployment, Oxford 1984 (tr. it.: La disoccupazione di massa, Roma-Bari 1986).

Mincer, J., Intercountry comparisons of labor force trends and of related developments: an overview, National Bureau of Economic Research, working paper n. 1438, 1984.

Modigliani, F., The monetarist controversy or: should we forsake stabilization policies, in "American economic review", 1987.

Modigliani, F., Monti, M., Drèze, J., Giersch, H., Layard, R., Reducing unemployment in Europe: the role of capital formation, Center for European policy studies, Louvain-La Neuve, luglio 1986.

Momigliano, F., Dosi, G., Tecnologia e organizzazione industriale internazionale, Bologna 1983.

Pasinetti, L., Structural change and economic growth: a theoretical essay on the dynamics of the wealth of nations, Cambridge 1981 (tr. it.: Dinamica strutturale e sviluppo economico. Un'indagine teorica sui mutamenti nella ricchezza delle nazioni, Torino 1984).

Phillips, A. W., The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1861-1957, in "Economica", 1958, XXV, 100, pp. 283-299 (tr. it.: La relazione tra disoccupazione e tasso di variazione dei saggi salariali monetari nel Regno Unito: 1861-1957, in Problemi di macroeconomia, a cura di M.G. Mueller, vol. II, Milano 1968).

Ricardo, D., On the principles of political economy and taxation (1817), in The works and correspondence of David Ricardo (ed. critica a cura di P. Sraffa e M. Dobb), vol. I, Cambridge 1951-1955.

Salter, W. E. G., Productivity and technical change, Cambridge 1969.

Samuelson, P. A., Solow, R., Analytical aspects of anti-inflation policy, in "American economic review", Paper and Proceedings, 1960, n. 2, pp. 177-194.

Scherer, F. M., Innovation and growth. Schumpeterian perspectives, Cambridge, Mass., 1984.

Schumpeter, J. A., Business cycles: a theoretical, statistical and historical analysis of the capitalist process, 2 voll., New York 1939 (tr. it. parziale: Il processo capitalistico. Cicli economici, Torino 1977).

Sylos Labini, P., Sindacati, inflazione e produttività, Bari 1972.

Sylos Labini, P., Nuove tecnologie e disoccupazione, Roma-Bari 1989.

Tarantelli, E., Lo scudo dei disoccupati, in "Politica ed economia", 1985, n. 2, pp. 68-72.

Verdoorn, P. J., Fattori che regolano lo sviluppo della produttività del lavoro, in "L'industria", 1940, n. 1, pp. 45-58.

Sociologia

di Aris Accornero

1. Le origini del concetto

La disoccupazione è una condizione definita con qualche rigore da circa un secolo. Il termine inglese unemployment (come quello francese chômage) veniva abitualmente usato nell'Ottocento per designare "coloro che erano semplicemente 'non occupati', che erano inattivi o non al lavoro" (v. Keyssar, 1986, p. 3). Soltanto verso la fine del secolo il concetto di disoccupazione si distaccò da quello di inattività, o di inoperosità (idleness), che aveva usato lo stesso Karl Marx scegliendo il vocabolo Unbeschäftige, non quello che si affermò poi in Germania e che è forse il più appropriato: Arbeitslosigkeit, che designa la condizione di chi ha perduto il lavoro.Fu nello Stato del Massachusetts, il più industrializzato degli Stati Uniti, che si cominciò a intendere la disoccupazione come inattività involontaria, grazie a una pionieristica inchiesta condotta nel 1878 dall'Ufficio di Statistiche del lavoro. Tale origine è importante sotto il profilo della storia sociale perché connette la disoccupazione con il modello d'impiego e con lo spazio sociale della grande industria. Dove non era ancora concentrato, il lavoro era irregolare e, se veniva a mancare, molti tornavano al lavoro domestico, alla piccola produzione familiare, all'attività nei campi. Questa eterogeneità ha connotato la classe operaia finché non è sopravvenuta quella certa stabilità che delimita la disoccupazione moderna: essa infatti è tale perché interrompe una continuità di lavoro.

Il termine viene impiegato in tal senso già nell'edizione del 1882 dell'Oxford English dictionary, ma la sua prima definizione moderna si deve a John Hobson, secondo il quale la disoccupazione dipende dal mercato ed è distinta dalla povertà: quindi è doppiamente involontaria. Si comincia a individuare la disoccupazione come una condizione specifica, e a rifiutare gli schemi analitici e gli approcci moralistici basati sul nesso fra oziosità e indigenza, vale a dire sulla persuasione che chi vuole davvero lavorare troverà sempre del lavoro, e che se ai poveri non si dà nulla da fare essi non faranno nulla.

La disoccupazione derivava dunque dall'affermarsi in Gran Bretagna di relazioni di mercato nel campo del lavoro, e quindi di un proletariato regolarmente retribuito. Anche Max Weber aveva sottolineato del resto che l'Occidente industriale moderno si basa sull'organizzazione della forza lavoro 'formalmente' libera da vincoli, cioè soggetta a compravendita. "Quando un uomo chiede lavoro, non chiede lavoro ma salario", aveva detto un vescovo anglicano (v. Polanyi, 1944, p. 227). Che il disoccupato e il povero non si identificassero venne dimostrato per la prima volta da un'imponente ricerca condotta nel 1899 a York: su 46.754 lavoratori, ben il 28% era in condizioni di povertà, ma soltanto il 5% lo era a causa del lavoro; il problema maggiore, tra l'altro, era l'irregolarità più che la perdita dell'impiego (v. Rowntree, 1902, pp. 119-121). Il successivo passaggio teorico è opera di William Beveridge (v., 1930, p. 136), che nel 1909 definisce la disoccupazione come "un problema dell'industria", avvalorando in qualche modo la tesi di Marx, il quale incolpava il capitalismo industriale. Lo studioso inglese, pur rilevando che "le distinzioni correnti fra chi vuole e chi non vuole lavorare sono fluide e indefinite", ribadisce sulla scia di Hobson la tesi dell'involontarietà della disoccupazione in base al riscontro empirico che il suo andamento ricalca quello delle fluttuazioni economiche.

La crisi che scoppia a Wall Street nel 1929 dilagando poi in tutto il mondo occidentale scuote la fiducia nei meccanismi di mercato e chiarisce definitivamente la natura del fenomeno. I senza lavoro arrivano rapidamente a 20 milioni. "Per molti di loro la mera sopravvivenza dipendeva dall'elargizione di un piatto di minestra e da altre forme private di carità", ricorda Maria Jahoda, la decana degli studi sociopsicologici sulla disoccupazione (v. Pappas, 1989, p. XI). Il vecchio pregiudizio svanisce: non si può addebitare ai disoccupati la loro inattività, anzi la gente simpatizza con essi in quanto ne sono piuttosto le vittime. Questa rappresentazione legittima l'approccio di John M. Keynes - ancora un inglese - secondo il quale il carattere della disoccupazione è per definizione involontario, e pertanto spetta ai governi porvi rimedio. Mentre prende avvio l'intervento diretto dello Stato nell'economia, e viene istituita l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, iniziano le prime ricerche sociopsicologiche sulla nuova piaga sociale.

È allora che si formano le immagini tuttora vive, a cominciare dal 'tipo ideale' del disoccupato: il capofamiglia adulto in tuta blu che, avendo perduto il proprio lavoro, ha assoluto bisogno di trovarne un altro. La 'grande depressione' produsse tragedie umane e miserie collettive. Seebohm Rowntree ripeté nel 1936 l'indagine a York e trovò che, sebbene nel frattempo il tenore di vita fosse migliorato, oltre 7 disoccupati su 10 vivevano sotto la poverty line. Le code per un piatto di minestra furono raccontate dalle vittime stesse della disoccupazione (v. Beales e Lambert, 1934). Scrittori sensibili descrissero indimenticabili figure di senza lavoro, basandosi a volte sulla propria esperienza (v. Brunngraber, 1933; v. Fallada, 1932; v. Greenwood, 1934; v. Anderson, 1935; v. Orwell, 1937). I disoccupati ebbero proprie organizzazioni e giornali, e manifestarono contro la fame e il taglio dei sussidi in Gran Bretagna, negli Stati Uniti e nella Germania di Weimar.

2. Definizioni e parametri

È ormai universalmente accettata l'idea che la disoccupazione sia "la condizione di chi si trova privo dei mezzi per guadagnarsi da vivere in modo socialmente accettabile", e che i disoccupati "sono coloro che non hanno un'occupazione eppure ne abbisognano" (v. Garraty, 1978, pp. 22-23). Si assume che la condizione di disoccupato sia temporanea. Essa riguarda il lavoratore dipendente che, perduto il posto in seguito a una crisi di produzione o alla chiusura dell'azienda, oppure per motivi di rendimento o di disciplina, ne cerca un altro avvalendosi dei servizi per il collocamento, di domande ai datori di lavoro, di inserzioni o di conoscenze. Tuttavia, sia il concetto di disoccupazione, sia il profilo del disoccupato sono passibili di interpretazioni divergenti, e ciò vale persino per il carattere involontario della mancanza di lavoro. Infatti chi è senza lavoro può rifiutare posti che giudica non confacenti, ma rischia di essere considerato volontariamente disoccupato. Le stesse categorie statistiche non sono neutrali, essendo state 'inventate' entro un determinato quadro sociale (v. Salais e altri, 1986): l'entità della disoccupazione dipende in fondo da come si individuano e si contano i disoccupati. (Va considerato tra l'altro che la somma delle persone rimaste senza lavoro nel corso dell'anno è sempre maggiore del numero di disoccupati calcolabile in un dato momento; v. Frey, 1988).

Secondo gli standard internazionali il disoccupato deve: a) essere rimasto senza lavoro per cause di forza maggiore; b) non avere un'altra attività remunerata; c) essere alla ricerca di un lavoro; d) essere disponibile a lavorare subito. Ma tali criteri vengono applicati con modalità che creano discrepanze nelle comparazioni: per esempio Italia e Giappone non verificano se la ricerca del lavoro è stata attiva, al contrario di Francia e Germania; Spagna e Stati Uniti considerano disoccupati anche quanti sono sospesi dal lavoro, al contrario di Belgio e Gran Bretagna, e così via. Le definizioni dipendono dalle scelte che i governi fanno in merito alla sicurezza sociale. In genere viene considerato disoccupato soltanto chi ha diritto al sussidio avendone i requisiti, che sono stabiliti rigorosamente e soggetti ad accertamenti periodici, a volte vessatori: in molti paesi non si può svolgere nessuna attività, in alcuni si deve apporre una firma tutti i giorni in ore diverse. L'entità del sussidio risponde al principio della minore appetibilità - less eligibility -rispetto al salario minimo, ma il dubbio se esso scoraggi oppure incoraggi la ricerca dell'impiego continua a dividere gli studiosi. L'Italia, come la Spagna, accetta invece le autodefinizioni degli interessati anche per le registrazioni ufficiali; d'altro canto il livello del sussidio è rimasto a lungo così basso che la Corte costituzionale è dovuta intervenire sul governo.

Le principali fonti italiane sulla disoccupazione sono due: l'indagine campionaria sulle forze di lavoro dell'Istituto Centrale di Statistica, che divide le persone in cerca di lavoro in tre categorie (chi ha perso l'impiego; chi lo cerca per la prima volta; chi cerca un lavoro pur non essendo in condizione lavorativa, come la casalinga o il pensionato), e la rilevazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale sugli iscritti al collocamento. Questa fonte fornisce dati meno utili, giacché è consentito a ben 12 categorie di persone di mettersi in lista pur avendo un fine diverso da quello dell'impiego. Il moltiplicarsi dei mercati del lavoro cui fanno riferimento sia l'offerta che la domanda (in Italia sono 177) richiede conoscenze sempre più analitiche.

3. Le variabili influenti

Anche se la disoccupazione è dovuta a cause in sé non selettive, essa si associa sistematicamente a talune variabili sociologiche: lo stesso Beveridge (v., 1930, p. 148) aveva segnalato l'interazione di fattori "industrial and personal", e nel 1910 una pionieristica indagine su 1.149 disoccupati e sottoccupati aveva riscontrato che circa la metà mostrava handicaps fisici o difetti di carattere (v. Rowntree e Lasker, 1911).

Età. È inversamente correlata ai tassi di disoccupazione, che misurano il rapporto fra le forze di lavoro e le persone in cerca di occupazione. I giovani sono oggi i più penalizzati, mentre in passato lo erano gli anziani. Il cambiamento si è manifestato in paesi con strutture demografiche assai diverse, e prescinde anche dalle relazioni di lavoro: esso riguarda ad esempio gli Stati Uniti, dove i licenziamenti sono regolati in base alla seniority (last in, first out), ma riguarda anche l'Italia dove tale clausola manca del tutto.

Sesso. Le donne sono in genere sfavorite: i tassi di disoccupazione femminile sono maggiori, soprattutto dove è debole la presenza delle donne nel mercato del lavoro. D'altro canto la disoccupazione femminile cresce dove cresce l'occupazione femminile, per il richiamo esercitato sulle donne che non hanno ancora scelto il lavoro extradomestico.

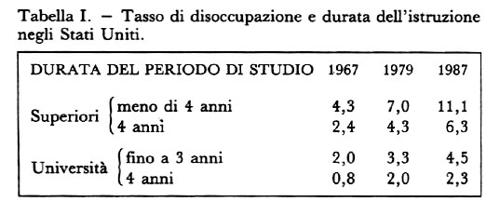

Istruzione. Di solito la probabilità di trovarsi disoccupati è inversamente correlata agli anni di studio. Questa relazione è particolarmente chiara negli Stati Uniti (v. tab. I; v. Howe, 1988). È significativo che per i laureati il rischio di perdere il posto sia minimo, sebbene a volte lo debbano cercare più a lungo. Negli Stati Uniti, fra il 1967 e il 1987, i laureati sono aumentati di oltre il 12% fra le forze di lavoro e soltanto dello 1,5% fra i senza lavoro. In Italia, fra il 1977 e il 1988, i laureati sono aumentati del 2,7% fra gli occupati e sono diminuiti del 2,3% fra i disoccupati; di 'disoccupazione intellettuale' si può parlare esclusivamente per i diplomati.

Etnia. È una variabile che incide considerevolmente: quando subentrano difficoltà economiche, le minoranze etniche vengono licenziate prima della manodopera indigena. Ciò dipende in parte dai diversi livelli di istruzione, ma soprattutto dalla persistenza delle barriere razziali. La crescita delle migrazioni incrementa le discriminazioni anziché attenuarle, e crea segmentazioni e diseguaglianze all'interno delle etnie medesime.

Occupazione e professione. Comportano rischi specifici. Secondo il censimento della popolazione del 1981, in Italia il maggior numero di disoccupati si aveva fra i camerieri, i braccianti, i marittimi e gli edili, ma erano senza lavoro anche molti attori: i rischi maggiori riguardano le occupazioni e le professioni - anche colte o qualificate - legate a stagioni o cicli. Proprio perché gli impieghi più prestigiosi sono in genere più sicuri, chi li perde può rimanerne sconvolto più di chi perde un impiego di basso livello, con la differenza che avrà maggiori mezzi per affrontare l'evento.

Reddito e status. Hanno una notevole influenza perché, consentendo al disoccupato di attendere più a lungo, rendono l'offerta di lavoro più selettiva: la possibilità di scegliere l'impiego che si desidera può oltretutto accentuare le diseguaglianze sul mercato.

Zone e località. Il rischio della disoccupazione decresce quanto più ci si avvicina ai baricentri dell'economia, ove le subculture produttive e le culture del lavoro influenzano anche i comportamenti dei disoccupati. Dove il mercato offre maggiori opportunità, essi sono infatti più attivi e disponibili ad accettare impieghi di basso livello, sapendoli transitori. Dove invece il mercato è asfittico, i disoccupati hanno meno iniziativa (in Calabria le azioni di ricerca di un impiego sono poco più della metà rispetto all'Umbria) e sono meno disponibili verso le poche occasioni esistenti, giacché la scarsità di lavoro fa loro preferire l'attesa del 'posto', cioè l'impiego sicuro, generalmente nel settore pubblico. La disoccupazione si correla a volte con le dimensioni della località: in Italia è maggiore nei comuni con oltre 20 mila abitanti.

4. Le ricerche classiche

Sociologi e psicologi hanno cominciato a studiare sistematicamente le conseguenze della disoccupazione quando la 'grande depressione' ne evidenziò i costi sociali e umani. Fu allora che vennero sviluppate molte delle teorie e delle metodiche impiegate tuttora (v. Jahoda e Rush, 1980).

Le prime due ricerche furono quella svolta a Marienthal nel 1931-1932 da un'équipe dell'Istituto di psicologia di Vienna, formata da Maria Jahoda, Paul Lazarsfeld e Hans Zeisel, e quella condotta nel 1931 da Edmund Bakke, dell'Università di Yale, nel sobborgo londinese di Greenwich. Nella cittadina presso la capitale austriaca l'unica fabbrica esistente aveva chiuso i battenti causando una catastrofe sociale. Era una situazione limite che mostrava le conseguenze della disoccupazione allo stato puro: la destrutturazione del tempo ne era l'aspetto più inedito, con effetti diversi per i due sessi. Quello studio resta ineguagliato anche perché delineò per la prima volta la sindrome del disoccupato. Contemporaneamente Lazarsfeld, insieme a B. Zawadski dell'Università di Varsavia, offrendo un premio alla migliore 'storia' di disoccupazione ricavò da 57 autobiografie la fondamentale idea che il protrarsi della mancanza di lavoro origina una precisa sequenza di stati d'animo. Bakke adottò un approccio socioantropologico, usando interviste e diari per studiare l'individuo senza lavoro. Il sobborgo di Greenwich non era una comunità di 'disoccupati' bensì di 'lavoratori', ma anche in questo caso emergeva il diverso uso che i disoccupati facevano del loro tempo, quasi a dissiparlo, e l'avvilente declino delle speranze in chi cercava lavoro invano.

Altre classiche ricerche inglesi furono quella del Pilgrim Trust, che avviò nel 1936 un'inchiesta comparata sulla condizione fisica e psichica dei disoccupati a lungo termine, campionandone e interpellandone ben 880, fra cui 120 donne, in sei località colpite da crisi economica, e quella coeva del Carnegie Trust che intraprese la prima indagine a tappeto sui giovani disoccupati, interpellandone oltre mille in tre città.

Le principali ricerche condotte negli Stati Uniti durante gli anni trenta furono due: 1) quella di Mirra Komarovsky, la quale intervistò a lungo 59 famiglie di Newark, una città industriale ove emerse chiaramente che la disoccupazione alterava gli equilibri emotivi, arrivando a comprometterli quando il capofamiglia maschio percepiva il proprio stato come prova di fallimento sociale; 2) la nuova, vasta e sistematica indagine di Bakke, realizzata a New Haven con l'intento di capire le strategie e le tecniche di 'caccia' al lavoro, le relazioni sociali e le pratiche associative dei disoccupati come cittadini nella comunità.

In Italia importanti ricerche psicotecniche furono svolte negli anni trenta dal Centro di studi del lavoro di Torino, mentre il perdurare di una disoccupazione endemica portò nel 1952 a un'indagine parlamentare, da cui scaturirono utili conoscenze, e a una suggestiva inchiesta condotta da Danilo Dolci a Palermo. L'approssimarsi del pieno impiego nei paesi sviluppati ha poi allentato l'interesse per la disoccupazione, finché il fenomeno si è riproposto in forme nuove. Sono subentrate allora metodologie qualitative e una maggiore specializzazione disciplinare, mentre l'attenzione si è focalizzata sugli effetti dell'inoccupazione giovanile e delle crisi industriali. P. H. Chombart de Lauwe ha guidato un'indagine decennale nella regione di Saint-Étienne in Francia, dov'era in corso una grossa ristrutturazione industriale.

R. Zoll ha coordinato a Brema un'équipe che ha sottoposto a trattamento ermeneutico i colloqui in cui i lavoratori spiegavano crisi e licenziamenti. F. Barbano e G. Bonazzi hanno diretto a Torino approfonditi studi sul fenomeno della Cassa integrazione guadagni 'a zero ore', che costituisce una lunga mancanza di lavoro senza perdita del posto.

5. I 'senza lavoro'

Quali conseguenze derivano al lavoratore dall'essere senza lavoro? Quali sono le percezioni e le reazioni dovute a tale deprivazione, quali i comportamenti che ne derivano? L'immagine di chi è 'fuori dal lavoro' viene così riproposta da M. Jahoda: "Non tutti i disoccupati vivono in una abietta povertà, ma tutti sperimentano una severa riduzione nelle loro risorse, che rende difficile e spesso impossibile assolvere gli obblighi contratti quando erano ancora al lavoro. [...] Essendo forzosamente esclusi dalla partecipazione attiva alla vita economica del paese, segnati come inutili, con le loro capacità ignorate, separati dai compagni di lavoro e deprivati della solidarietà e del cameratismo che emergono in molti posti di lavoro perfino quando le condizioni lavorative lasciano molto a desiderare, i disoccupati si sentono abbandonati e il loro tempo non passa mai. Solamente i molto forti possono evitare la demoralizzazione" (v. Pappas, 1989, p. XII). Questa immagine è ancora valida, sebbene da varie ricerche emerga che "il non avere un lavoro si configura come una condizione difficile ma non necessariamente drammatica" (v. Depolo e Sarchielli, 1987, p. 78). Anche se ciascun gruppo reagisce con modalità proprie a seconda del contesto sociale e dei valori di riferimento, e anche se situazioni analoghe non producono i medesimi effetti su individui diversi (il disadattamento può precedere la disoccupazione), gli studiosi convengono che essere senza lavoro può intaccare l'identità e sconvolgere la personalità perché fa sentire inutili o esclusi. Ciò vale anche per i giovani, il cui disagio è sistematicamente maggiore sia che non lavorino ancora, sia che non lavorino in quel momento.

Il morale e la colpa. La disoccupazione demoralizza e deprime. Quando si prolunga, può far perdere le speranze e minacciare la salute mentale. Generando insicurezza economica, essa rende "più instabili emozionalmente" tant'è vero che si riguadagna stabilità non appena si trova un lavoro, a meno che non se ne sia rimasti privi troppo a lungo (v. Eisenberg e Lazarsfeld, 1938, pp. 359-363). Se per il disoccupato il valore del lavoro assume addirittura "proporzioni esagerate" (v. Cohen, 1945, p. 162), ciò è comprensibile poiché nella società industriale l'occupazione è il primo indicatore di prestigio.L'inattività forzosa può sviluppare sentimenti di inferiorità quando chi la subisce se ne attribuisce la responsabilità (v. Jahoda, 1982, pp. 24-25; v. Fromm, 1980, p. 124). Nello straordinario reportage commissionatogli dal New Left Club Orwell (v., 1937, p. 97) scrive: "La cosa che mi sbalordì e mi atterrì fu scoprire che molti di loro si vergognavano di essere senza lavoro".

A Marienthal erano tutti senza lavoro e mancavano pertanto i termini di confronto, ma a Greenwich parecchi attribuivano la perdita del posto a proprie deficienze. Chi si autocolpevolizza per spiegare la propria disoccupazione perde la fiducia in se stesso e tende a ritrarsi dalla società e perfino ad allentare i legami con la famiglia: diventa "più introverso e meno socievole" (v. Eisenberg e Lazarsfeld, 1938, p. 364).

Le spese e il tempo. Per molti disoccupati è mortificante vivere di assistenza anziché di lavoro, così come subire controlli per dimostrare di non avere risorse economiche o un'attività: molta letteratura dà peso all'incubo del sussidio che sta per finire, alle occhiute verifiche degli assistenti sociali, e anche alle 'spiate' dei vicini malevoli. Le difficoltà familiari ricadono soprattutto sulle casalinghe, che debbono anche sopportare i malumori dei mariti. Ma capita altresì che chi non si è ancora adeguato alla situazione indulga in spese voluttuarie, il che appare irrazionale (ma Orwell lo definì "naturale").

L'improvvisa interruzione delle scansioni abitudinarie che segnano la giornata lavorativa non fa soltanto saltare i modelli temporali, ma toglie significato al trascorrere del tempo. A Marienthal gli uomini camminavano con indolenza avendo "dimenticato come si fa ad avere fretta: hanno perso gli incentivi materiali e morali a servirsi del proprio tempo; [e del resto] che cosa si dovrebbe fare del tempo quando non si ha lavoro?" (v. Jahoda e altri, 1933, pp. 107 e 111).

A Greenwich i disoccupati stavano molte ore per strada e andavano più frequentemente al cinema, anche per "ammazzare il tempo" (v. Bakke, 1933, p. 308). A Middletown si faceva un maggior uso della radio quale fonte di distrazione a buon mercato (v. Lynd e Lynd, 1937, p. 604). Nulla di diverso invece per le disoccupate che, dovendo continuare a espletare i propri doveri di mogli, madri e figlie, hanno altri problemi (v. Pilgrim Trust, 1938, pp. 230-234).

L'impegno e i giudizi. Gli effetti della disoccupazione sulla coscienza di classe e sui comportamenti sindacali e politici non sono univoci. Mentre alcune evidenze indicano che l'attività organizzata rende i disoccupati più estroversi e dinamici, distogliendoli oltretutto dai loro problemi, altre mostrano che l'esperienza della disoccupazione "fertilizza il terreno per la rivoluzione, ma non la genera", giacché origina un'aggressività inerte, sostenuta da un gruppo che socialmente non è una massa (v. Zawadski e Lazarsfeld, 1935). Taluni osservano che quando si è disoccupati si perde il piacere della politica (v. Garraty, 1978, pp. 221-224; v. Bakke, Citizens..., 1940, pp. 48-57), anche perché si è in una condizione poco attiva: per questo pochi s'interessano di politica (v. Carnegie U.K. Trust, 1943, pp. 77-79) sebbene nel Partito comunista tedesco, nel 1929, 8 iscritti su 10 fossero disoccupati (v. Fromm, 1980, pp. 90-92). Rispetto agli occupati, tuttavia, i disoccupati risultano essere molto più "malcontenti nei confronti dell'ordine economico" e sociale, sia che si limitino a criticarlo, sia che si sentano disposti a combatterlo (v. Rundquist e Sletto, 1935, p. 398).

I giudizi sociopolitici dei disoccupati non sono omogenei. Interrogati negli anni ottanta, a Brema, sulle cause della crisi che minacciava il loro posto di lavoro, essi hanno espresso i seguenti atteggiamenti: strutturale - la crisi sta nei meccanismi della produzione ed è curabile; antagonistico - la disoccupazione deriva dal profitto e va combattuta; fatalistico - la situazione non ha rimedi, forse solo la guerra; politico - la colpa è degli errori ed eccessi dell'intervento statale; riduzionista - non vi è nessuna crisi e non ci sono così tanti disoccupati; sottomesso - gli alti salari e il basso rendimento scoraggiano gli imprenditori; espiatorio - la pigrizia di chi lavora va combattuta con uno Stato forte (v. Zoll, 1984, pp. 15-146). La disoccupazione non produce dunque reazioni comuni, e anzi divide i soggetti anche in termini culturali.

6. Durata e tipologie

Fin dagli anni trenta si è constatato che l'impatto della disoccupazione è correlato alla sua durata (v. Bloodworth, 1933). La lunghezza e il protrarsi dei periodi di mancanza di lavoro - gli unemployment spells - esasperano le reazioni al trauma iniziato con la perdita del posto e generano una sequenza di stadi che evolvono dallo scoramento alla depressione e al fatalismo. Uno scrittore che conobbe la disoccupazione li ha tradotti in profili umani: il proscritto, l'emarginato, il naufrago (v. Brunngraber, 1933, p. 164). Le ricerche italiane sui 'cassintegrati' mostrano che la prolungata mancanza di lavoro dà conseguenze analoghe anche quando non comporta la perdita del posto.

L'analisi di Zawadski e Lazarsfeld sui disoccupati di Varsavia, sebbene centrata soltanto sui lavoratori di sesso maschile, sintetizza questo itinerario in modo paradigmatico. Come reazione allo shock del licenziamento sopravviene nel disoccupato un sentimento di cocente offesa e indignazione, a volte accompagnato da un senso di timore, altre volte da impulsi di vendetta. La ricerca di un posto lo spinge tuttavia a essere ottimista e volitivo, ma poi subentra un certo intorpidimento, via via rimpiazzato da un recupero di equilibrio: il disoccupato si adatta alle circostanze e torna attivo. Confidando in Dio oppure in se stesso, si sforza di credere che presto qualcosa migliorerà. Se però i suoi tentativi falliscono la fiducia si indebolisce, e quando la situazione diventa ardua perché i vecchi risparmi si esauriscono, allora le speranze vengono meno e il disoccupato diventa pessimista. Ciò si manifesta attraverso ansietà e turbe che culminano in un'afflizione accompagnata a volte da pensieri di morte (a Varsavia i suicidi erano più che triplicati fra il 1928 e il 1931: v. Crepet, 1990). Infine sopravviene l'ultimo stadio che, dominato da una cupa apatia oppure da un adattamento fatalistico, rende anguste le prospettive e i bisogni stessi. Secondo taluni, chi lo ha sperimentato si porta dietro una certa misantropia sociale anche dopo aver ritrovato un lavoro (v. Hyman, 1972).

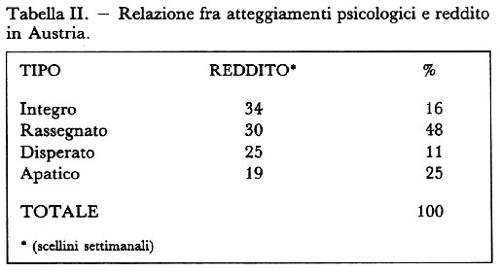

Gli stadi della disoccupazione connotano dunque specifiche tipologie. I ricercatori di Marienthal, classificando gli atteggiamenti individuali e familiari, hanno delineato quattro tipi ideali. Integro: fiducioso e indomito, con forti speranze e voglia di attività, è intraprendente nel rimediare alle ristrettezze.

Rassegnato: limita i bisogni, non ha piani per il futuro, poche speranze e poca fiducia. Disperato: amareggiato e tetro, sta perdendo le speranze, ha momenti di odio e scoppi d'ira, a volte pensieri suicidi. Apatico: indolente e disimpegnato, contempla gli eventi e dà segni di trascuratezza. Notevole rilievo ha la relazione allora riscontrata fra tipi di atteggiamento e livelli di reddito (in scellini settimanali: v. tab. II; v. Jahoda e altri, 1933, p. 168).

7. L'inoccupazione moderna

A partire dagli anni settanta il mondo sviluppato è nuovamente teatro di una disoccupazione di massa: gli Employment outlook dell'OECD segnalano milioni di senza lavoro e le istituzioni economiche internazionali gettano l'allarme per lo spreco di braccia. Vi è una crisi nei meccanismi allocativi della risorsa lavoro, ma vi è pure un'inosservanza di fondamentali principî delle costituzioni moderne: nei paesi capitalistici il diritto al lavoro, che garantisce contro l'esclusione sociale; nei paesi ex socialisti il dovere del lavoro, vanificato dall'avvento del mercato. Effetti di 'spiazzamento' e di 'scoraggiamento' minacciano inoltre le fasce più deboli della manodopera. Tuttavia il malessere sociale è diverso rispetto agli anni trenta perché la configurazione del fenomeno è mutata, tant'è vero che i disoccupati aumentano anche dove e quando aumentano gli occupati: nel 1989 la Comunità Economica Europea ha dato lavoro a 3,9 milioni di persone in più, mentre 3,8 milioni di senza lavoro si aggiungevano a quelli esistenti. Quali sono dunque le novità?

1. I gradi della partecipazione al lavoro sono sempre meno dominati dal modello industriale, e ciò differenzia la durata e la distribuzione temporale delle prestazioni offerte, con un aumento delle attività part-time e di occupazioni flessibili. I confini fra lavoro e non lavoro diventano pertanto più fluidi poiché vi è un continuum fra disoccupazione, sottoccupazione e occupazione.