Economia pubblica

Economia pubblica

Premessa

Un'analisi dell'economia del settore pubblico presuppone lo sviluppo delle moderne nazioni europee e quindi di strutture statali in cui le spese e le entrate della 'corona' vengono a separarsi chiaramente dal patrimonio privato delle case regnanti; il grande sviluppo dell'economia pubblica è poi un fenomeno sostanzialmente proprio del XX secolo: nei secoli precedenti il livello della spesa pubblica era estremamente ridotto, salvo i momenti in cui le guerre comportavano una intensa mobilitazione di risorse. Del resto anche durante i periodi di pace la spesa militare e di ordine pubblico assorbiva il grosso delle risorse statali.

Nell'Inghilterra di due secoli fa la quota della spesa pubblica sul reddito nazionale era vicina al 10%; per tutto il lungo periodo dell'industrializzazione questa quota cresce solo lievemente, tanto che alla vigilia della prima guerra mondiale essa è prossima al 13%. La prima guerra mondiale porta ovviamente a un forte aumento della percentuale, che negli anni venti scende, senza tornare però al livello prebellico; la lunga depressione degli anni trenta fa di nuovo crescere la quota, che si impenna con la seconda guerra mondiale. Nel secondo dopoguerra la spesa pubblica crescerà ancora costantemente di quasi venti punti percentuali, arrivando alla metà del reddito nazionale.

Un discorso analogo si può ripetere per gli altri paesi a capitalismo sviluppato, e si può notare che i paesi di seconda industrializzazione presentano, sin dall'inizio, quote di spesa pubblica più elevate: ad esempio l'Italia parte da una percentuale iniziale del 14%, che cresce fino al 18% negli anni precedenti la prima guerra mondiale. Il secondo dopoguerra è caratterizzato da una percentuale leggermente inferiore al 30%, che giunge a superare il 50% negli anni ottanta.

Ciò che appare sorprendente è che il periodo successivo alla seconda guerra mondiale è un periodo di elevata crescita economica, e tuttavia la crescita della spesa pubblica è stata per tutti i paesi superiore a quella del reddito; per l'insieme dei paesi dell'Europa occidentale la quota si colloca a cavallo del 50% del PIL (prodotto interno lordo), mentre negli Stati Uniti e nel Giappone si mantiene a livelli inferiori.

Proprio il caso degli Stati Uniti è emblematico di questa tendenza, in quanto la società americana si è formata sulla base di valori che esaltano l'iniziativa individuale e privata e che guardano con sospetto alle interferenze governative; ebbene, la spesa pubblica, che agli inizi del Novecento si aggirava sul 78% del PIL, e nel fatidico 1929 era ancora sul 10,5%, superava il 20% nel secondo dopoguerra, per giungere addirittura al 34% nel 1989 (v. Sylos Labini, 1991).

Va considerato inoltre che queste percentuali non forniscono un'indicazione completa del peso del settore pubblico nei paesi a capitalismo avanzato: le imprese pubbliche, nazionali o locali, non vengono contabilizzate tra le spese della pubblica amministrazione, anche se vanno ovviamente tenute presenti per una valutazione dell'influenza del ruolo dello Stato. Così va anche tenuto presente il peso della normativa economica - dal settore monetario e creditizio al mercato del lavoro - cui ci si riferisce col termine di regulation.

Nei capitoli che seguono si cercherà di esaminare alcuni aspetti statistici su spese ed entrate, i motivi che spiegano l'intervento pubblico e le cause dell'aumento della spesa pubblica e del debito, le politiche di bilancio effettuate dai diversi paesi, le alternative nella gestione della spesa pubblica. L'attenzione si concentrerà sui quattro grandi paesi europei, sul Giappone e sugli Stati Uniti: oltre a costituire la parte più rilevante delle economie occidentali sviluppate, sono anche i paesi dove è più agevole ottenere i dati statistici necessari per il confronto. Si può inoltre notare che gli altri paesi europei presentano dati che non si discostano, come livelli e come tendenze, da quelli esaminati, e la stessa cosa vale per paesi extraeuropei come il Canada o l'Australia.

Uno sguardo generale ai dati

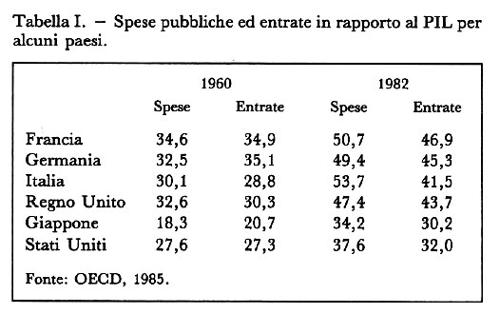

Un primo esame dei dati statistici si ricava dalla tab. I, dove vengono riportate le percentuali rispetto al PIL delle spese e delle entrate delle amministrazioni pubbliche: governi centrali, enti locali ed enti della sicurezza sociale. I dati dell'OECD (1985) pongono a confronto il 1960 con il 1982; nel dopoguerra e negli anni cinquanta si è infatti sviluppata una rilevante attività legislativa che ha determinato in tutti i paesi aumenti estremamente rilevanti dell'incidenza sul PIL; in molti paesi, ma come vedremo non in Italia, i primi anni ottanta sono quelli in cui le percentuali arrivano a toccare i livelli più elevati. Si può notare come l'Italia, partendo da un livello inferiore a quello degli altri grandi paesi europei, e di poco maggiore di quello statunitense, arrivi nel 1982 a livelli nettamente superiori; peraltro, le percentuali italiane sono quelle calcolate sulla base della vecchia serie di contabilità nazionale, mentre sulla base della nuova serie esse risultano meno elevate: per esempio, la quota del 53,7% del 1982 risulta, con la nuova contabilità, del 50,1. Il divario tra spese ed entrate è aumentato per tutti i paesi, ma di nuovo in Italia il fenomeno è nettamente più rilevante.

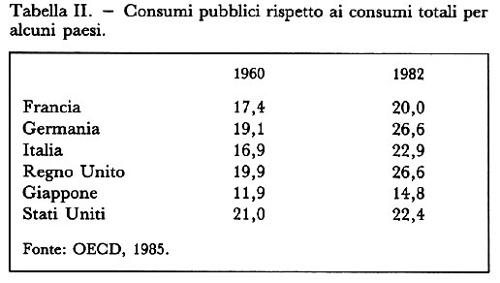

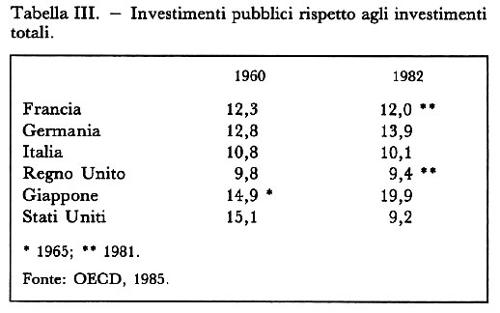

Nella tab. II viene presentata la quota dei consumi pubblici (in cui la principale componente di spesa è costituita dagli stipendi dei dipendenti pubblici) sui consumi finali; nei ventitré anni l'aumento delle percentuali è rilevante, ma inferiore a quello delle spese rispetto al PIL; la posizione italiana non si distingue particolarmente rispetto a quella degli altri paesi. Per quanto riguarda invece la quota degli investimenti pubblici rispetto al totale, la tab. III mostra come nei paesi europei la situazione non sia mutata significativamente, mentre sono rilevanti la caduta della percentuale statunitense e l'aumento di quella giapponese.

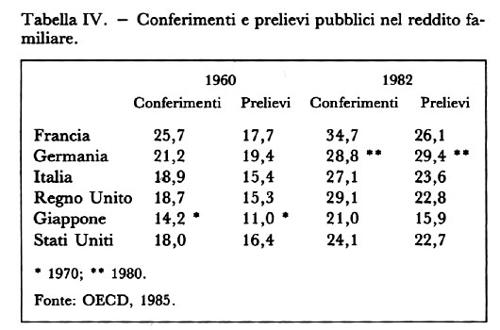

Il peso dei bilanci pubblici nella formazione del reddito familiare viene evidenziato nella tab. IV, che riporta i conferimenti (stipendi e trasferimenti di sicurezza sociale) e i prelievi (imposte dirette e contributi sociali); le variazioni nel ventennio sono di nuovo rilevanti, e la situazione italiana non si differenzia da quella degli altri paesi europei.

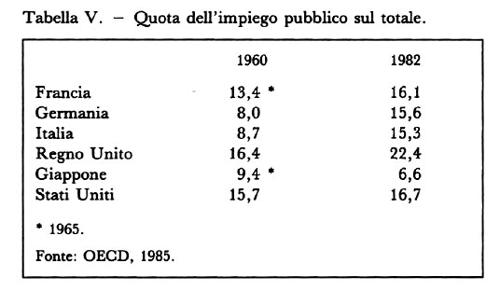

Gli ultimi due aspetti generali riguardano il peso dell'occupazione pubblica e delle imprese pubbliche; la tab. V mostra l'aumento delle quote dell'impiego pubblico sul totale, con la netta differenziazione tra il Regno Unito e il Giappone. Si può notare come Regno Unito e Stati Uniti fossero nel 1960 molto vicini come quote, ma, mentre gli Stati Uniti hanno avuto un leggero incremento, questo è stato molto sostenuto per il Regno Unito.

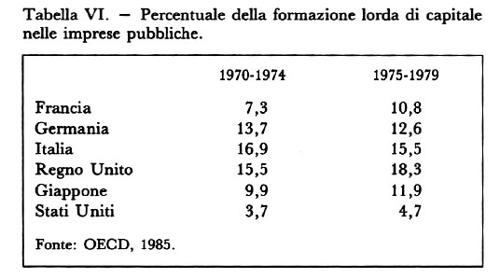

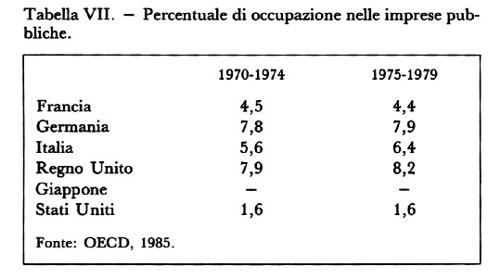

Per quanto riguarda le imprese pubbliche, va chiarito che i criteri di classificazione non sono omogenei come lo sono, ad esempio, le voci dei bilanci pubblici: vi rientrano, in generale, quelle imprese che hanno una personalità giuridica autonoma, anche nella forma di società per azioni (ad esempio le partecipazioni statali italiane); viceversa, alcune imprese vengono ricomprese nell'ambito dell'organizzazione statale, come articolazioni di un ministero, e quindi spese ed entrate rientrano nel bilancio statale; questo è il caso, in Italia, delle poste e, fino al 1989, delle ferrovie. Le tabb. VI e VII presentano dei dati che coprono gli anni settanta per quanto riguarda la quota degli investimenti e dell'occupazione; occorre però una certa cautela nell'effettuare i confronti tra i vari paesi, dato che i criteri usati per identificare le imprese pubbliche sono differenti. Si può comunque notare il peso maggiore della quota degli investimenti rispetto a quella dell'occupazione, e come, ad esempio, la percentuale dell'Italia sia più elevata di quella della Germania per quanto riguarda gli investimenti, mentre il contrario accade per l'occupazione.

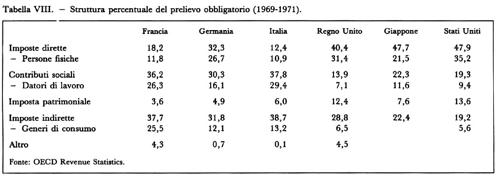

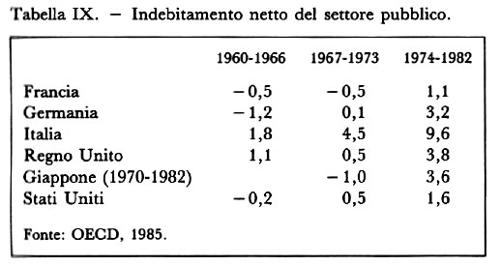

Per quanto riguarda il prelievo fiscale, la tab. VIII fornisce la ripartizione percentuale tra il 1969 e il 1971: come si può notare, le differenziazioni nella struttura fiscale sono notevoli, con Francia e Italia da un lato e Giappone e Stati Uniti dall'altro; vedremo come, dopo una quindicina di anni, le differenze si siano notevolmente ridotte. Come si può notare nella tab. I, i deficit pubblici hanno avuto nel ventennio una tendenza al peggioramento; la tab. IX mostra più dettagliatamente questo fenomeno scomponendo in tre sottoperiodi i rapporti medi del deficit rispetto al PIL; come si può notare, la posizione italiana è particolarmente anomala, in quanto parte da una posizione di deficit nel primo sottoperiodo e subisce un marcato peggioramento. Per quanto riguarda la quota del debito pubblico (cioè della somma dei deficit dei vari periodi) sul PIL, il discorso è più articolato, in quanto il rapporto risente della quota del deficit, ma anche della crescita nominale del PIL stesso. La tendenza generale - come si vedrà meglio più avanti (v. cap. 8) - è stata caratterizzata da un aumento del rapporto debito/PIL. In conclusione, da questi dati emerge una chiara tendenza all'aumento del peso del settore pubblico nell'economia e la posizione dell'Italia non si discosta, in linea di massima, da quella degli altri paesi europei, se non per quanto riguarda il deficit e il debito pubblico. Passiamo ora a esaminare come gli economisti abbiano affrontato il problema della presenza del settore pubblico nell'economia; torneremo a esaminare i dati più in dettaglio per approfondire le tendenze degli anni ottanta e verificarne, su quella base, gli aspetti teorici.

Il mercato e l'intervento pubblico

I fallimenti del mercato

L'atteggiamento degli economisti classici (intesi in senso lato) era in generale ostile all'intervento pubblico; in parte ciò dipendeva dal fatto che le varie forme di privilegi monopolistici e di regolamentazioni corporative erano frutto di elargizioni (non gratuite) dei sovrani. Anche la spesa pubblica era vista come una sottrazione di risorse allo sviluppo dell'economia; tipica in questo senso è l'analisi di David Ricardo. Occorre tuttavia ricordare che il principe degli economisti classici, Adam Smith, alla fine del libro IV della Ricchezza delle nazioni, aveva aggiunto ai compiti del sovrano, oltre a quelli tradizionali della difesa e dell'ordine pubblico, anche quello di occuparsi di "certain public works and certain public insitutions, which it can never be for the interest of any individual, or small number of individuals, to erect and maintain; because the profit would never repay the expense to any individual or small number of individuals, though it may frequently do much more than repay it to a great society"; questo brano (e quello analogo del libro V, cap. 1, parte III) mostra come il teorico della "mano invisibile" riconosca l'esistenza di casi in cui vi è divergenza tra interesse individuale e interesse collettivo.

L'analisi delle ragioni che giustificano l'intervento pubblico ha occupato uno spazio crescente nel lavoro degli economisti; molti dei temi e dei motivi tradizionalmente da questi indicati possono essere ricondotti a due grandi filoni: il primo li inquadra dal lato della tecnologia produttiva e si connette quindi alle caratteristiche di un'economia industrializzata, il secondo li riconduce alla dinamica dei rapporti sociali e politici. Nel primo filone si possono far rientrare i tradizionali 'fallimenti del mercato' costituiti dai beni pubblici, dalle esternalità, dai monopoli naturali. Nel caso di beni pubblici ci troviamo di fronte a un tipo di beni o servizi che il mercato non è in grado di erogare, in quanto non risulta possibile, o il costo è troppo oneroso, stabilire il principio di esclusione, cioè realizzare l'identificazione dei consumatori, il che permette la possibilità di applicare un prezzo per il consumo del bene o servizio. Un tipico esempio è costituito dalle strade urbane, con relativa pulizia e illuminazione; un altro tipico esempio sono i fari lungo una costa. Il fruitore del bene non può essere individuato e isolato, e dunque un produttore privato non potrebbe richiedere la remunerazione della prestazione svolta. È necessario l'intervento dell'operatore pubblico, e si discute se tale intervento possa portare al rispetto di un criterio di efficienza tale da assicurare una situazione di 'ottimo paretiano' (v. Benessere, Stato del).

Nel caso di beni e servizi con caratteristiche di esternalità, il fenomeno del bene pubblico puro si presenta in forma attenuata: il bene è escludibile, e quindi viene prodotto dal mercato, ma la condizione di efficienza realizzabile in concorrenza perfetta - prezzo = costo marginale - non si verifica poiché i costi e i benefici privati non coincidono con quelli sociali, in quanto nella produzione o nel consumo vi sono degli effetti, positivi o negativi, che investono soggetti terzi (v. Pigou, 1928). Un caso classico di esternalità negativa è rappresentato dalle diverse forme di inquinamento, uno di esternalità positiva dall'istruzione. Anche in questo caso è necessario un intervento pubblico che riconduca all'equilibrio tra calcolo privato e calcolo sociale; i modi di intervento possono essere diversi, andando dall'assunzione diretta del servizio, all'applicazione di tasse o sussidi, da parte dello Stato, alla sola attribuzione di specifici diritti agli operatori economici, lasciandoli poi alla libera interazione di mercato (v. Coase, 1960). Su ciò si tornerà più avanti; per ora possiamo notare che comunque è necessario un intervento dell'operatore pubblico.

Nel caso dei monopoli naturali la ragione dell'intervento deriva dall'impossibilità di funzionamento del meccanismo concorrenziale; classici casi sono quelli dei beni non riproducibili, come la fonte di acqua minerale di Augustin Cournot. In generale si tratta di quei beni e servizi caratterizzati da tecnologie che richiedono capitali molto elevati; l'impossibilità della concorrenza può essere esaminata sotto due profili: da un lato, il fatto che i costi fissi sono in buona misura irrecuperabili, per cui un produttore eviterà di duplicare gli impianti là dove si è già installato un altro produttore; dall'altro, il fatto che i costi medi sono decrescenti rispetto alla produzione, il che dà un vantaggio incolmabile al primo arrivato. In tale modo viene spiegata l'esistenza di imprese pubbliche, anche se non è questo il solo strumento di intervento dello Stato.

Accanto a questi tradizionali fallimenti del mercato, negli ultimi anni sono stati suggeriti altri motivi che possono giustificare l'intervento pubblico e che si rifanno anch'essi a una impossibilità per il meccanismo concorrenziale di determinare una situazione efficiente; nei casi in questione l'attenzione è posta sulla mancanza di un adeguato livello di informazione di cui possano venire in possesso gli operatori. Il modello di concorrenza perfetta prescrive infatti uno stato di piena conoscenza da parte degli acquirenti delle caratteristiche del prodotto; anche se ciò costituisce una forzatura, si ritiene che per una larga gamma di beni e servizi il grado di conoscenza dei prodotti che il consumatore può acquisire sia a un livello sufficiente da non creare un problema di allontanamento dal modello concorrenziale. Esistono però certi beni e servizi dove ciò non si realizza, e il campo dei servizi educativi e sanitari è uno di questi; in questi settori esistono seri vincoli di irreversibilità nelle scelte, tali per cui l'eventuale conoscenza acquisita ex post risulta inutilizzabile per il consumatore.

Più tecnicamente, il problema che si pone è quello di un'asimmetria informativa tra venditore e acquirente; un altro settore in cui il problema può portare a inefficienze allocative è quello delle assicurazioni. Nel caso delle assicurazioni sulla vita, ad esempio, i premi dovrebbero riflettere la speranza media di vita, nella misura in cui non sia possibile discriminare tra gli assicurati, accertando ad esempio dei difetti cardiaci, e richiedere quindi premi più elevati. Ciò può portare al risultato che coloro che ritengono di essere meno esposti a rischi non trovino conveniente sottoscrivere l'assicurazione, portando così a una diminuzione della speranza media di vita degli assicurati, a un aumento dei premi e quindi all'allontanamento di una parte dei potenziali assicurati; si realizza così un fenomeno di 'selezione avversa', per superare il quale si richiede un sistema pubblico di sicurezza sociale, o comunque un intervento pubblico che permetta una protezione per quegli operatori più esposti a rischi che il mercato privato non copre. Questo può essere il caso di alcuni settori economici, come il credito o l'agricoltura, o di alcuni rischi sociali come quelli di disoccupazione o di invalidità; si parla in questi casi di un intervento dovuto ad una incompletezza dei mercati (v. Stiglitz, 1988).

I beni meritori

Un'altra ragione che è stata addotta per giustificare l'intervento dello Stato è l'esistenza di beni dei quali si ritiene opportuno aumentare la produzione, o dei quali al contrario si vorrebbe scoraggiare il consumo. In questi casi non si tratta di problemi di inefficienza allocativa; i criteri di ottimalità possono essere rispettati, ma l'ammontare del bene che il mercato determina spontaneamente viene ritenuto o insufficiente o, al contrario, eccessivo: latte e alcolici possono essere i due esempi opposti.Richard Musgrave (v., 1959), cui si deve la prima elaborazione di questa impostazione, parla di un intervento coattivo sulle scelte individuali; ora questo può essere inteso come un caso di paternalismo volontariamente accettato dalla collettività, oppure come il desiderio di una maggioranza di intervenire sulle scelte della minoranza. Ad esempio, nel primo caso i membri della collettività, pur consapevoli della dannosità del fumo, ritengono di non saper resistere al medesimo e richiedono interventi che li obblighino a limitarsi; nel secondo caso invece una maggioranza di non fumatori impone a una minoranza di fumatori limiti al fumo (anche nella forma di prezzi più elevati), limiti di cui la minoranza farebbe volentieri a meno.Si può ritenere che coloro che sostengono l'intervento dello Stato per beni ritenuti meritevoli di tutela abbiano anche in mente un obiettivo redistributivo, secondo un criterio che è stato definito (v. Tobin, 1970) di egualitarismo specifico. Si ritiene cioè che vi siano beni che presentano caratteristiche che li distinguono dagli altri, tali per cui debbano essere allocati secondo criteri diversi dal mercato; essi dovrebbero essere forniti a tutti i membri della collettività senza poter essere oggetto di compravendita: esempi tipici sono certe prestazioni sanitarie, l'istruzione di base, gli alloggi popolari. Da questo punto di vista i beni meritori verrebbero a costituire una delle articolazioni del Welfare State integrando le misure di sicurezza sociale proprie di questo.

La redistribuzione del reddito

Alcune delle motivazioni addotte per spiegare l'intervento pubblico puntano sulla necessità di operare una redistribuzione del reddito: misure rivolte contro i rischi di disoccupazione, di invalidità, o di fluttuazione dei prezzi agricoli hanno evidenti contenuti redistributivi, tanto che, come si vedrà, vi sono autori che sostengono che la vera ragione che spiega l'intervento dello Stato sia quella redistributiva. Tuttavia in questi casi, come si è visto, le ragioni addotte sono altre, e si riassumono nell'idea che il mercato privato porterebbe a risultati inefficienti, o che certi beni presentano una natura tale che si ritiene opportuno escluderli dal normale gioco della domanda e dell'offerta.

Qui invece l'attenzione va posta sulla redistribuzione del reddito quale obiettivo primario dell'intervento pubblico, di cui si possono considerare quattro distinte motivazioni. La prima è quella che si fonda sulla distinzione tra bisogni necessari e bisogni di lusso, e sulla necessità di assicurare, a coloro che non ne hanno i mezzi, il soddisfacimento dei bisogni necessari; questa tesi la ritroviamo tra i pensatori religiosi e in quelli socialisti. La seconda è propria degli utilitaristi inglesi e ha alla base due ipotesi: eguaglianza delle funzioni di utilità di tutti gli individui e decrescenza dell'utilità marginale del reddito; se l'obiettivo dell'intervento pubblico - la funzione di benessere sociale, si sarebbe detto successivamente - è quello di massimizzare il benessere della collettività, allora prelevare una somma a chi è più ricco e darla a chi è più povero fa aumentare l'utilità collettiva.

Gli utilitaristi classici, da Bentham a Pigou, ipotizzavano la confrontabilità delle funzioni di utilità, prestando così il fianco alla critica paretiana dell'inconfrontabilità; più recentemente, John Rawls (v., 1971) ha riproposto l'obiettivo redistributivo come derivante da una scelta contrattuale tra individui che ignorano quale sarà il posto che occuperanno nella società, e che, essendo avversi al rischio, preferiscono che il livello più basso di reddito sia il più elevato possibile. L'ineguaglianza nella distribuzione può essere giustificata solo in quanto porti a un livello minimo di reddito più elevato di quanto si avrebbe con una distribuzione più egualitaria.

Secondo una terza impostazione, che evita anch'essa la critica paretiana all'utilitarismo classico, gli individui traggono soddisfazione sia dal proprio reddito, sia dal fatto che coloro che ne sono privi, in tutto o in parte, ottengano un miglioramento. La povertà è penosa per chi la soffre, ma la visione della povertà arreca disturbo al non povero, per cui una redistribuzione di reddito può presentare caratteristiche di ottimalità paretiana (v. Hochman e Rodgers, 1969). La ragione per cui sarebbe necessario un intervento pubblico è simile a quella addotta per i beni pubblici puri per i quali non vale il principio di esclusione (v. § 3a): se l'intervento fosse lasciato alla beneficenza privata, vi sarebbe una tendenza degli individui ad aspettare che il trasferimento venisse effettuato da qualcun altro (cosiddetto comportamento del free rider), col risultato che l'ammontare di redistribuzione sarebbe inferiore a quello ottimale; da questo punto di vista l'intervento pubblico si spiegherebbe con motivi simili ai fallimenti di mercato, ed è interessante che esso venga accettato anche da un liberista come Milton Friedman (v., 1962).

Le motivazioni redistributive cui sinora si è fatto cenno partono dal presupposto dell'esistenza, in un dato periodo di tempo, di una quota della popolazione che si trova in condizioni di povertà, si tratti di giovani o di anziani, di disoccupati o di membri di famiglie numerose. In tutti i casi l'intervento mira a redistribuire una quota del reddito prodotto in quel periodo. Un obiettivo redistributivo particolare è quello invece che riguarda le diverse generazioni: ad esempio, quelle la cui vita attiva si è svolta in periodi di bassi tassi di crescita, come nel periodo tra le due guerre mondiali, avrebbero livelli di risparmio nettamente più esigui delle generazioni del secondo dopoguerra, quando i tassi di crescita erano nettamente più elevati. Ciò pone un problema di equità intergenerazionale, che può essere mitigato dai trasferimenti familiari, ma non risolto. I sistemi pensionistici a ripartizione, che sono necessariamente sistemi pubblici, costituiscono il modo per affrontare questo particolare aspetto della redistribuzione, che non è rivolta tanto alle situazioni singole quanto a quelle che sono comuni a intere generazioni (v. Samuelson, 1958).

La stabilizzazione del reddito

Sinora i motivi individuati per giustificare l'intervento dello Stato possono essere ricondotti o alla tematica dei fallimenti del mercato o a quella della redistribuzione del reddito; adesso passeremo a illustrare quello che può essere definito come il tema del fallimento macroeconomico del mercato, tema che scaturisce principalmente dall'analisi keynesiana. Per quanto infatti vi siano studiosi che hanno cercato di ottenere risultati keynesiani partendo dall'ipotesi di un mercato a concorrenza imperfetta, la maggior parte degli autori che possono essere qualificati come keynesiani ritiene che il sistema capitalistico di laisser faire difficilmente possa riuscire a conseguire e mantenere un livello di piena occupazione delle risorse, anche se può essere sufficientemente efficiente dal punto di vista dell'allocazione delle risorse impiegate.

La difficoltà di realizzare una piena occupazione delle risorse non dipende dal meccanismo microeconomico di funzionamento del mercato, ma da un paradosso macroeconomico in cui gli operatori del mercato possono imbattersi; l'esempio storico tipico è quello della 'grande depressione' degli anni trenta. Fotografando la situazione economica di quegli anni negli Stati Uniti o nell'Europa sviluppata, si sarebbero potuti notare alti livelli di disoccupazione e di capacità inutilizzata delle imprese, scorte elevate di materie prime e di altri prodotti, e spesso un sistema bancario con sufficiente liquidità. I disoccupati avrebbero accettato volentieri di lavorare al salario corrente, e le imprese li avrebbero volentieri assunti per produrre se avessero avuto soddisfacenti prospettive di domanda, nel qual caso si sarebbero rivolte al sistema bancario per quei finanziamenti che le banche avrebbero volentieri concesso: ogni operatore attendeva quindi che l'iniziativa partisse da un altro. Secondo la 'teoria dei giochi' diremmo che il sistema economico durante la grande depressione era in preda al 'dilemma del prigioniero'. La tesi centrale di Keynes è infatti che, qualora si trovi in una situazione di sottoccupazione, esso non riesca a uscirne con le sue sole forze, cioè basandosi sui meccanismi del mercato, o che comunque non riesca a farlo in tempi sufficientemente rapidi da non causare alla collettività tensioni politiche e sociali laceranti (questo è il senso del famoso detto "nel lungo periodo siamo tutti morti", spesso citato a prova di un presunto disinteresse di Keynes per i problemi di lungo periodo). La fuoruscita da questo stato di stagnazione può essere prodotta solo da una domanda esterna al mercato; e, prescindendo dal caso in cui un paese approfitti della domanda estera, questa domanda autonoma che funziona da stampella per il sistema economico non può che essere la spesa pubblica.Il processo moltiplicativo che la spesa pubblica innesca permette quindi una ripresa economica, e il problema diventa allora quello di impedire una nuova caduta, o una ripresa troppo accelerata; in sostanza di smorzare le fluttuazioni cicliche. La politica di stabilizzazione deve operare sia attraverso la politica monetaria che attraverso quella di bilancio; la prima deve essere espansiva, in modo da stimolare con bassi tassi d'interesse gli investimenti, mentre la seconda deve essere più restrittiva, in modo da tenere sotto controllo la domanda aggregata (v. Samuelson, 1955). La regola di massima è quella del pareggio di bilancio non su base annuale ma pluriennale, in modo da alternare dei deficit nelle fasi basse del ciclo a dei surplus nelle fasi alte; un altro modo di formulare la politica di bilancio consiste nel prevedere un avanzo del bilancio calcolato a livello di piena occupazione (full employment surplus) (v. Blinder e Solow, 1974).

Un bilancio tendenzialmente in pareggio non è peraltro un bilancio neutro, poiché gli effetti moltiplicativi di una spesa diretta dello Stato sono maggiori di quelli delle imposte; la dimostrazione che anche mantenendo un bilancio in pareggio si può avere un aumento del reddito nazionale (v. Haavelmo, 1945), che nel modello keynesiano più semplice è pari all'ammontare dell'incremento di spesa pubblica, ebbe un ruolo importante nella critica alla tradizionale regola del pareggio di bilancio. Livelli elevati di spesa e di entrate hanno poi dei positivi effetti automatici di stabilizzazione; nelle fasi di discesa del ciclo la spesa non scende, anzi sale per i maggiori sussidi alla disoccupazione, mentre le imposte scendono (tanto più in quanto le imposte dirette sono progressive), mentre nelle fasi di espansione le imposte crescono più delle spese, realizzando quello che Walter Heller (v., 1966) ha definito il fiscal drag (termine che in Italia ha assunto invece il significato di aumento dell'incidenza dell'IRPEF a causa dell'inflazione). Una politica di stabilizzazione dei cicli più brevi dell'economia deve quindi basarsi su sistemi di stabilizzazione automatica, sia dal lato del bilancio, che dal lato monetario; una politica volta a mantenere un adeguato livello di occupazione dei fattori produttivi, e cioè in sostanza un adeguato livello di crescita, richiede delle politiche discrezionali di intervento, nonché un coordinamento delle politiche economiche tra i vari Stati. Il sistema dei cambi fissi di Bretton Woods e le politiche degli anni cinquanta e sessanta costituiscono un riferimento storico in cui le ricette keynesiane hanno trovato larga applicazione, seppure con modalità e intensità diverse, nei paesi a capitalismo sviluppato.

Occorre tuttavia ricordare che l'impostazione keynesiana della crescita, nella formulazione in particolare di Roy Harrod (v., 1948), permette di individuare un possibile limite critico al tasso 'garantito' di crescita determinato dal bilancio pubblico; il tasso garantito può essere definito come il tasso potenziale massimo di crescita del sistema economico, dato un certo rapporto tra capitale e prodotto e una certa propensione al risparmio. Il bilancio pubblico, anche se è in pareggio e in maggior misura se è in disavanzo, viene a ridurre il tasso garantito. Di conseguenza, mentre un aumento della spesa pubblica determina una spinta positiva alla crescita effettiva del reddito in un dato periodo, allo stesso tempo abbassa il livello massimo di crescita potenziale; a un livello basso del rapporto spesa pubblica-PIL ciò non costituisce un problema, ma a livelli elevati, invece, gli effetti destabilizzanti degli aumenti del peso del bilancio si possono far sentire (v. Paladini, 1984).

Ascesa e crisi dell'intervento pubblico

Le cause della crescita: le caratteristiche strutturali

Come si è visto nel cap. 2, sino agli inizi degli anni ottanta la spesa pubblica ha continuato ad aumentare il suo peso sul reddito nazionale nei vari paesi sviluppati, e la stessa cosa è accaduta alle imposte, anche se la crescita di queste ultime non ha impedito un notevole aumento del debito pubblico, che, come vedremo, solo in alcuni paesi è stato stabilizzato nel corso degli anni ottanta; l'intervento pubblico è quindi salito sul banco degli accusati, e ai fallimenti del mercato e ad altre ragioni di intervento si sono contrapposti il fallimento dello Stato e la necessità di un drastico ridimensionamento del suo ruolo, sia come organo di spesa, sia come imprenditore (privatizzazioni) sia come regolatore (deregulation). In questo capitolo vedremo quali siano le ragioni che possono spiegare la crescita continua del peso del settore pubblico nelle economie sviluppate e i motivi del 'fallimento' dello Stato.Una prima ragione è stata individuata in un elemento strutturale di modifica delle economie dei paesi a capitalismo sviluppato: l'industrializzazione e l'urbanizzazione hanno determinato una crescita dei beni pubblici, delle esternalità, dei beni di merito. In questo senso la crescita del ruolo dello Stato sarebbe connessa allo sviluppo economico. Questa era in sostanza la tesi avanzata da Adolf Wagner (v., 1877-1901) e da Francesco Saverio Nitti (v., 1903), ripresa in parte da autori come William Baumol (v., 1952) e Richard Musgrave (v., 1969). Una seconda ragione, anch'essa di natura strutturale, è nota come 'il morbo di Baumol' (v. Baumol, 1967). Il fenomeno individuato riguarda in realtà una larga parte del settore dei servizi; in questo settore dell'economia la produttività cresce a un ritmo molto minore di quanto non avvenga nell'industria, e ciò per una ragione di fondo, e cioè che il lavoro costituisce allo stesso tempo l'input e l'output del processo. Secondo l'esempio dell'autore, un quartetto di Brahms non può che essere suonato oggi da quattro musicisti nello stesso tempo in cui quattro musicisti lo suonavano cento anni fa.

Si supponga ora che la collettività voglia consumare beni prodotti dal settore ad alta produttività e servizi prodotti dal settore a bassa produttività secondo un rapporto fisso, e che d'altra parte i lavoratori del settore a bassa produttività vogliano avere incrementi salariali eguali a quelli di cui beneficiano i lavoratori dell'altro settore. L'inevitabile conseguenza è che le risorse si dovrebbero spostare dal settore ad alta produttività verso quello a bassa produttività; se i servizi di quest'ultimo sono privati, il loro prezzo aumenterebbe tanto che non ne sarebbe possibile un consumo proporzionato agli altri, per cui tenderebbero a sparire; questo può essere il caso di certi artigiani, come i sarti. Se il settore è pubblico, dovremmo assistere a una crescita della spesa per consumi collettivi, e in particolare per retribuzioni, dovuta a un aumento degli occupati pubblici rispetto a quelli privati.

Altre cause: scelte pubbliche, partiti, burocrati

Altre analisi centrano invece la loro attenzione sui meccanismi politici di determinazione delle scelte pubbliche in regimi di democrazia e di suffragio universale. Una prima formulazione può essere considerata quella di Allan Peacock e Jack Wiseman (v., 1961) che stabilisce una dialettica tra i partiti al governo e gli elettori: i primi sono propensi ad aumentare la spesa pubblica, perché ne traggono popolarità, mentre ai secondi non piace essere sottoposti per questo motivo a un aumento di tassazione. In condizioni normali ciò fa sì che la quota di spesa e di entrata rispetto al reddito si mantenga costante, ma in circostanze eccezionali (tipico esempio la guerra) la soglia di resistenza dei cittadini può essere superata, con la conseguenza che terminata l'emergenza la quota della spesa e delle entrate non torna al livello iniziale, ma si consolida a un livello più elevato; i contribuenti hanno avuto un fenomeno di assuefazione.

Questa tesi ha ricevuto varie critiche (per l'Italia, v. Brosio e Marchesi, 1986), basate sul fatto che essa non può spiegare il continuo trend di aumento delle quote di spesa e di entrata in situazioni, come quelle del secondo dopoguerra, che non possono considerarsi eccezionali; essa è stata recentemente ripresa da Charles Schultze (v., 1992), il quale, considerando a parte la spesa pensionistica, ha notato un fenomeno di stabilità della pressione fiscale e della tendenza alla trasformazione della spesa militare in spesa civile; rifacendosi agli studi di Daniel Kahneman e Amos Tversky (v., 1986), Schultze parla di un meccanismo asimmetrico degli elettori, analogo a quel framing effect, per cui la disutilità della perdita di un dato ammontare viene percepita in modo molto più netto dell'utilità di un guadagno dello stesso ammontare. Gli elettori si opporrebbero a un aumento di imposte per finanziare spese civili, ma non alla sostituzione di spese militari con spese civili, preferendo questa alternativa a una diminuzione della pressione fiscale.

Si potrebbe riprendere la tesi di Peacock e Wiseman inserendola nel modello macroeconomico keynesiano; si tratterebbe di aggiungere l'ipotesi (abbastanza plausibile) di una propensione alla spesa pubblica, da parte dei governi, sostanzialmente pari all'unità (v. Steindl, 1966): in altre parole i governi spendono tutto ciò che entra nelle casse dell'erario. Data una certa crescita delle componenti autonome della domanda (investimenti ed esportazioni), ne deriva un certo aumento del reddito, e data una certa flessibilità automatica delle imposte, un aumento delle entrate; se questo aumento viene speso, ne deriva un ulteriore aumento del reddito, quindi delle entrate e poi delle spese. Il risultato può portare a un tasso di aumento della spesa pubblica anche maggiore di quello del reddito, e contribuisce a spiegare perché, anche in periodi di forte aumento del reddito, come gli anni cinquanta e sessanta, si è assistito a un aumento della spesa pubblica. Per i periodi successivi, invece, in cui il tasso di crescita del reddito è calato, l'ipotesi non funziona, per cui si tratta di passare a spiegazioni basate sulla relativa rigidità della spesa pubblica rispetto alle altre componenti della domanda globale.

Secondo altre analisi, il problema fondamentale deriva dalla caratteristica essenziale che distingue la sfera delle decisioni pubbliche da quella delle decisioni private, che avvengono sul mercato; infatti, in quest'ultimo vale il principio 'una lira, un voto', mentre nelle scelte pubbliche vale il principio 'una testa, un voto' (v. Cosciani, 1977). Da questo deriverebbe una tendenza a utilizzare la spesa pubblica a scopo redistributivo. Se infatti la maggioranza dei cittadini ha un reddito inferiore a quello medio (il reddito mediano è inferiore al reddito medio), una spesa eguale per tutti - sotto forma di consumi pubblici o di trasferimenti e finanziata da un'imposta strettamente proporzionale - porta a un vantaggio per una maggioranza e a uno svantaggio per una minoranza. Si tratta dell'utilizzazione del teorema dell'elettore mediano formulato da Howard Bowen (v., 1948), la cui radice si può rinvenire nell'osservazione di Alexis de Tocqueville per cui, confrontando un regime democratico e uno assolutista, si dovrebbe trovare nel primo una spesa pubblica più elevata. Sulla base di questa tesi dovremmo avere una spesa per servizi pubblici che vengono utilizzati effettivamente dalla generalità dei cittadini piuttosto che da gruppi più limitati, che versino in circostanze di particolare bisogno; un analogo discorso vale per la spesa di trasferimento.

Per altri autori il meccanismo dell'eccessiva espansione della spesa pubblica risulta dalla spinta di gruppi relativamente ristretti interessati a particolari provvedimenti di spesa, il cui onere viene ripartito su un numero di contribuenti molto più vasto. I rappresentanti politici (prevalentemente i partiti) operano la mediazione necessaria perché si formi la maggioranza sui provvedimenti a cui i singoli gruppi sono interessati, e cioè, in un certo senso, per unire i singoli gruppi. Anche se di volta in volta ci può essere chi ci guadagna e chi ci perde, in effetti il processo implica un certo grado di 'illusione finanziaria', in cui ciascun gruppo crede di scaricare sugli altri l'onere della spesa cui è particolarmente interessato. Poiché il risultato è un eccesso di spese e di imposte, è possibile ipotizzare un rovesciamento dello schema, che può vedere vincenti i contribuenti interessati a ridurre le imposte (v. Mueller, 1989).

In via generale le analisi di questo filone di studio si basano sull'estensione ai rappresentanti politici - che compongono le assemblee legislative - e ai funzionari pubblici - che gestiscono i bilanci - delle ipotesi di comportamento tipico del consumatore, che massimizza l'utilità, o del produttore, che massimizza il profitto. Un accenno al tema della somiglianza tra gli imprenditori che massimizzano i profitti e i politici che massimizzano i voti era già stato formulato da Joseph Schumpeter (v., 1942), ma fu sviluppato compiutamente da Anthony Dawns (v., 1957). Secondo questo autore, "i partiti elaborano politiche per vincere le elezioni e non vincono le elezioni per formulare politiche"; esiste quindi una competizione in politica che presenta analogie con quella del mercato, e infatti Dawns si ispira al modello di concorrenza spaziale di Harold Hotelling (v. Concorrenza), descrivendo un processo di convergenza verso il centro dello schieramento politico di due partiti, uno progressista e uno conservatore. Analogamente William Niskanen (v., 1971) ipotizza che i funzionari pubblici non abbiano un comportamento linearmente ispirato a quelli che sono i fini generali dell'organizzazione di cui fanno parte, secondo la teoria weberiana, ma siano dei massimizzatori della propria funzione di utilità, nella quale entrano elementi più strettamente egoistici, quali, oltre ovviamente alla remunerazione, il numero dei sottoposti e l'ammontare delle risorse da gestire, elementi che condizionano potere e prestigio personali. La conseguenza è una tendenza dei funzionari a spingere l'ammontare dei servizi erogati, e quindi delle risorse utilizzate, al di là di quanto sarebbe desiderabile secondo un criterio di efficienza.

Non tutti gli autori che si ispirano a queste analisi economiche della politica e della burocrazia giungono al risultato di un eccesso di spesa pubblica, o più in genere di intervento pubblico; si può ricordare come lo stesso Dawns (v., 1960) ritenesse, al contrario, che il meccanismo della concorrenza elettorale porti a una dimensione troppo ridotta dei bilanci pubblici, giungendo quindi a una conclusione eguale a quella sostenuta poco tempo prima da John Galbraith (v., 1958). È stata in particolare la 'scuola delle scelte pubbliche' di James Buchanan a sottolineare che l'insieme dei decisori pubblici viene a costituire una sorta di moderno Leviatano, dotato di un potere monopolistico e mirante a massimizzare la quantità di risorse che vengono prelevate coattivamente ai cittadini: di qui l'indicazione di limitare con regole costituzionali il potere pubblico, attraverso vincoli di bilancio in pareggio e maggioranze qualificate.

Secondo questa scuola tale potere assolutistico sarebbe tanto maggiore quanto più accentrate sono le spese e le entrate pubbliche, ovvero quanto minore è l'attinenza tra le forme di erogazione della spesa e quelle di prelievo delle entrate. Di conseguenza, sistemi ampiamente decentrati in materia di bilanci pubblici e un ricorso a tariffe, tasse e imposte di scopo piuttosto che a imposte di natura erariale dovrebbero mettere un freno al potere discrezionale degli organismi pubblici (v. Brennan e Buchanan, 1980).

Struttura ed evoluzione dei bilanci pubblici

Aspetti generali

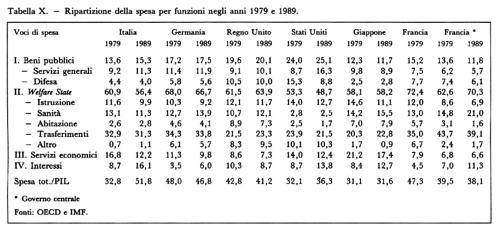

Un'analisi della struttura della spesa pubblica e della sua evoluzione negli anni ottanta può consentire di introdurre qualche elemento statistico utile per orientarci rispetto alle diverse impostazioni analizzate nei capitoli precedenti. Nella tab. X viene presentata la ripartizione per funzioni della spesa dei sei paesi considerati, alla fine degli anni settanta e ottanta; vengono individuate quattro grandi categorie: beni pubblici, Welfare State, servizi economici e servizio del debito. I beni pubblici vengono divisi in servizi generali e spese per la difesa (o meno eufemisticamente spese militari), il Welfare State in tre beni di merito (istruzione, sanità, abitazione) e in spese di sicurezza sociale, distinte in trasferimenti alle famiglie (pensioni, indennità, sussidi) e altre spese di amministrazione e di trasferimento a istituzioni di beneficenza non aventi scopo di lucro.

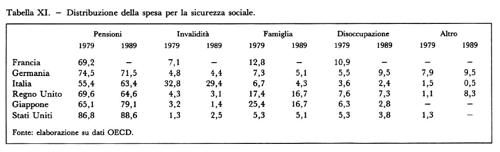

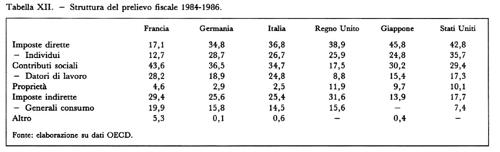

Come si nota, la quota più consistente è costituita dalle spese per il Welfare State, divise in una parte leggermente più piccola di beni meritori e una più grande di sicurezza sociale. I sei paesi sono divisi in gruppi di tre: in testa Francia e Germania, poi Regno Unito e Italia, infine Giappone e Stati Uniti. Nel caso dei beni di merito la posizione statunitense si differenzia da quella degli altri paesi, che hanno quote piuttosto vicine tra loro, e ciò per la scarsa presenza pubblica nel settore della sanità; più disperse sono le quote di spesa per la sicurezza sociale. Si può anche notare come esista una relazione inversa tra spese per la difesa e servizi economici.Risulta abbastanza chiaro come il tradizionale motivo dei beni pubblici abbia un potere esplicativo piuttosto limitato, e come beni di merito e obiettivi redistributivi presentino una maggiore rilevanza; tuttavia, anche nel campo delle spese per il Welfare State non si può escludere che considerazioni di efficienza - mercati incompleti e asimmetrie informative - abbiano svolto un loro ruolo (v. Barr, 1992). Dato che, in generale, la spesa per la sicurezza sociale rappresenta una delle quote più rilevanti della spesa pubblica, è opportuno dare uno sguardo più particolareggiato alla sua composizione percentuale; ciò viene fatto nella tab. XI, dove appaiono le quote della spesa per pensioni, malattia e invalidità, sostegno delle famiglie, disoccupazione e per altre forme di interventi assistenziali, tra cui quelli a favore della maternità.Il paese che si presenta come il più anomalo per composizione percentuale è l'Italia; la spiegazione è relativamente semplice, in quanto nella spesa per malattia e invalidità sono comprese le pensioni di invalidità, che da sole costituiscono il 26% della spesa per la sicurezza sociale. Ora, come è noto (v. Franco e Morcaldo, 1990), questa spesa ha una natura estremamente ibrida, in quanto, accanto alla funzione che formalmente dovrebbe assolvere, è servita anche per erogare pensioni di vecchiaia ad anziani che non avevano i requisiti previdenziali necessari, nonché sussidi nelle zone del Sud dove minori sono le possibilità di lavoro. Questo spiega perché la quota delle pensioni vere e proprie risulti più bassa relativamente ad altri paesi, così come i sussidi di disoccupazione. Italia a parte, si può segnalare il basso livello delle forme assistenziali negli Stati Uniti, e la quota relativamente elevata di sussidi a sostegno della famiglia dell'Inghilterra e del Giappone. Per quanto riguarda la struttura del prelievo fiscale, la tab. XII presenta la ripartizione percentuale alla metà degli anni ottanta: si può notare come, rispetto al quindicennio precedente (v. tab. VIII), la struttura del prelievo nei vari paesi sia diventata più simile; ad esempio, se consideriamo l'imposizione diretta, l'eccezione più rilevante è costituita dalla Francia, mentre l'Italia, che partiva da percentuali simili, si è portata a un livello lievemente superiore alla Germania. Si noti come esista un rapporto inverso tra contributi sociali e imposizione diretta.

Dall'insieme dei dati esaminati si possono tirare alcune conclusioni di massima. Il fenomeno principale che ha mosso l'intervento pubblico è stato la costruzione del Welfare State, secondo le linee essenziali tracciate dall'UK Social insurance and allied services del 1942, più noto come il Beveridge report; esso prevede la fornitura pubblica dell'istruzione e della sanità e un intervento nel campo dell'abitazione popolare, nonché un sistema pubblico di trasferimento delle risorse dalle generazioni attive a quelle a riposo, oltre ad altre forme di assistenza (disoccupazione, invalidità, famiglia). In questo ambito vi sono sostanziali somiglianze tra i paesi europei, mentre a un minor livello nel campo dell'assistenza si colloca il Giappone (dove in buona parte funzioni di questo genere vengono svolte a favore dei dipendenti dalle imprese); a un livello ancora più basso si collocano gli Stati Uniti in quanto, oltre alla spesa assistenziale, è nettamente più contenuta la spesa sanitaria. In effetti, la maggior quota di spesa pubblica statunitense rispetto al Giappone dipende dalla forte differenza nelle spese militari; al netto di queste, la quota di spesa pubblica giapponese sul PIL eccede quella americana di circa tre punti.

Dall'altra parte, i due paesi che hanno una minore spesa per la sicurezza sociale, e quindi un minor effetto di redistribuzione del reddito, sono anche i due paesi che hanno un'imposizione diretta più elevata; si può pertanto dire che, in una certa misura, ottengono dal lato del prelievo quell'effetto redistributivo che non viene realizzato con la spesa.

Alcuni approfondimenti

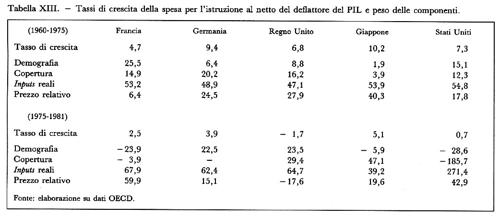

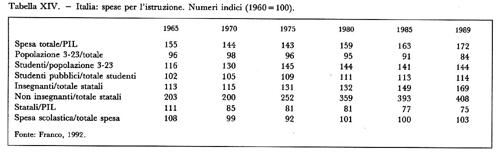

Per approfondire i vari elementi che, nel processo di costruzione del Welfare State, hanno portato a un aumento della spesa pubblica sul PIL possiamo prendere in considerazione la spesa per l'istruzione; posto l'obiettivo di fornire i servizi di istruzione alla popolazione, i fattori che determinano la crescita di questa spesa sono dati dalla quota della popolazione giovanile sul totale, dalla progressiva scolarizzazione di tale settore della popolazione, dai maggiori inputs di lavoro (e secondariamente di strumenti) messi a disposizione, nonché dalla crescita più sostenuta delle remunerazioni degli insegnanti (e altri addetti) e dei prezzi degli strumenti rispetto al deflattore del PIL. La tab. XIII mostra la scomposizione percentuale dei quattro fattori che hanno determinato i tassi di crescita negli anni sessanta e settanta; come si può vedere, il fattore principale è stato l'aumento reale degli inputs. Il 'morbo di Baumol' (il quarto fattore) ha quindi avuto un ruolo relativamente minore.Un recente lavoro di Daniele Franco (v., 1992) permette di approfondire questa analisi per l'Italia; la tab. XIV mostra la variazione sul PIL della quota di spesa del Ministero della Pubblica Istruzione, scomposta nei vari rapporti riportati, da cui si ricava che i fattori che hanno favorito la crescita della percentuale di spesa per l'istruzione sono l'aumento della scolarizzazione e del rapporto tra personale scolastico e statali (impressionante la crescita del personale non docente). Il 'morbo di Baumol' risulta praticamente assente, anzi il rapporto tra retribuzione unitaria del personale del Ministero della Pubblica Istruzione e reddito nazionale pro capite, da solo, avrebbe fatto diminuire la quota della spesa per l'istruzione sul PIL.

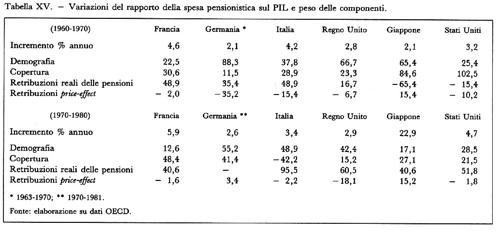

La principale voce di spesa del settore della sicurezza sociale è quella pensionistica; trattandosi di una spesa per trasferimento, i fenomeni dati dall'interazione tra inputs reali e loro prezzo, tipica della spesa per servizi, non si verificano. I fattori che determinano variazioni della quota di spesa pensionistica sul PIL sono: il fattore demografico, ovvero la quota di anziani sulla popolazione; il grado di copertura, cioè il rapporto tra pensionati e anziani; il rapporto tra pensione media reale e reddito medio pro capite reale, nonché il rapporto relativo tra prezzi al consumo e deflattore del PIL. La tab. XV riporta il peso di questi quattro fattori nel determinare la crescita della quota della spesa pensionistica sul PIL. Come si può notare, le differenze tra paesi e tra i due sottoperiodi sono rilevanti; in generale si può dire che il fattore demografico è stato importante in particolare in Germania e nel Regno Unito, mentre dei notevoli mutamenti nelle politiche pensionistiche sono avvenuti in Giappone e negli Stati Uniti per quanto riguarda il rapporto reale tra pensione e reddito pro capite. Nel caso del Giappone ciò deriva anche da un rallentamento dei tassi di crescita del reddito, ma ancor di più dalla scelta di rivalutare i trattamenti pensionistici. Per l'Italia si può segnalare la caduta del grado di copertura (pensioni su popolazione di età superiore a 65 anni) nel secondo sottoperiodo, determinato in particolare dalle pensioni di assistenza e di invalidità; per le pensioni previdenziali di vecchiaia il grado di copertura (che riguarda la popolazione di età superiore a 60 anni) è leggermente aumentato (v. Franco, 1992).

La politica di bilancio degli anni ottanta

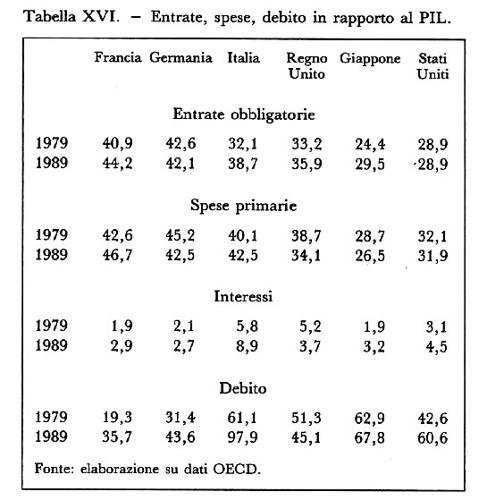

Passiamo ora a esaminare le linee generali della politica di bilancio perseguita dai sei paesi negli anni ottanta; come si può notare nella tab. XVI, ogni paese ha seguito differenti linee di condotta: la Germania, il Regno Unito e il Giappone hanno diminuito, in diversa misura, la spesa pubblica al netto degli interessi sul debito; il Regno Unito è riuscito anche a ridurre il livello del debito in modo tale da far diminuire la spesa per interessi (grazie anche alla politica di privatizzazioni effettuata), mentre il Giappone ha effettuato un notevole incremento della pressione fiscale. La Francia e l'Italia hanno aumentato invece la spesa pubblica al netto degli interessi e allo stesso tempo hanno aumentato la pressione fiscale, ma mentre in Francia ciò ha permesso di contenere la spesa per interessi, dato il basso livello di partenza del debito pubblico, la stessa cosa non si è verificata per l'Italia, che ha visto un notevole aumento della spesa per interessi.

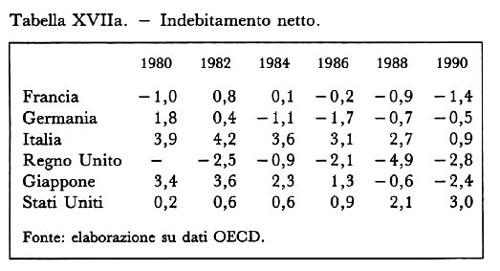

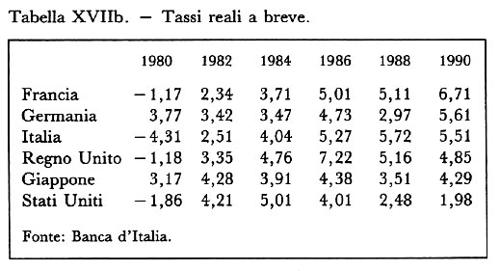

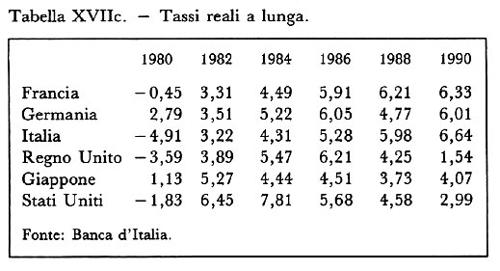

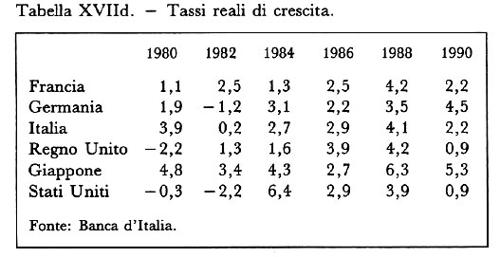

Come conseguenza, il rapporto tra debito pubblico e PIL è aumentato in tutti i paesi, con l'eccezione del Regno Unito, ma il fenomeno presenta particolare gravità per l'Italia. Conviene esaminare più in dettaglio il problema posto dal debito pubblico, in un periodo in cui i tassi d'interesse reali sono stati portati da una serie di fattori, tra cui le politiche monetarie degli Stati Uniti prima e della Germania poi, a livelli estremamente elevati, che non hanno praticamente confronto con il passato. Nelle tabb. XVIIa, XVIIb, XVIIc e XVIId sono riportati l'indebitamento al netto della spesa per interessi, i tassi reali d'interesse a breve e lunga, nonché il tasso reale di crescita dell'economia. Come si può notare, l'indebitamento è sceso gradatamente fino ad azzerarsi, sicché il deficit è venuto a identificarsi sempre di più con la spesa per interessi; il fatto che i tassi d'interesse superino quelli di crescita segnala una situazione di grave difficoltà a contenere la crescita del debito. Né si può affermare con sicurezza che gli alti livelli dei tassi d'interesse dipendano dal livello del debito, dato che, se è vero che i tassi italiani sono stati, guardando agli anni più recenti, maggiori di quelli statunitensi e giapponesi, sono però del tutto paragonabili a quelli degli altri paesi europei, paesi dove il debito pubblico è a livelli molto più bassi. Paradossalmente il fenomeno che si presenta è il seguente: l'Italia, dopo aver seguito nei decenni precedenti una politica di bilancio fondamentalmente espansiva per ragioni cui si accennerà più avanti, è giunta in una situazione nella quale, se si prescinde dal passato, e quindi dal debito pregresso, si ha un equilibrio tra spese ed entrate. È tuttavia il macigno del debito che, unito a un livello particolarmente elevato dei tassi d'interesse, determina uno squilibrio dei conti pubblici e alimenta la propria crescita, non solo in assoluto, ma, cosa più grave, rispetto al PIL. La crisi del cambio italiano del settembre 1992 trova in questa situazione una delle sue motivazioni. Se le politiche che hanno portato a questi tassi reali così elevati non cambieranno, le prospettive per l'Italia vanno da una politica di bilancio estremamente restrittiva per alcuni anni (con eventuale ricorso a misure straordinarie) a una crisi del debito con processi di cancellazione attraverso misure quali il consolidamento o la gestione forzosa.

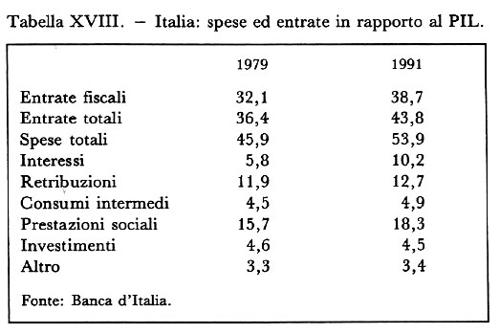

Se osserviamo la tab. XVIII possiamo notare che l'aumento della spesa pubblica al netto degli interessi è stato di 3,6 punti percentuali dal 1979 al 1991; se questo aumento non vi fosse stato, e se le entrate totali avessero avuto invece l'andamento storico, il debito pubblico sarebbe incominciato a calare dal 1986, e nel 1991 sarebbe risultato inferiore di circa 15 punti percentuali. In verità questa valutazione presuppone che il reddito sarebbe cresciuto allo stesso tasso, il che costituisce un'ipotesi criticabile, dato che la minore spesa avrebbe determinato una riduzione della domanda aggregata. Tuttavia si può pensare che i tassi d'interesse avrebbero potuto essere in qualche misura inferiori, e questo avrebbe avuto invece degli effetti positivi sulla crescita del reddito e sulla spesa per interessi. Per quanto valutazioni del genere siano difficili e largamente opinabili, è probabile che il costo sociale di una politica più restrittiva del bilancio sarebbe risultato minore di quanto non saranno le misure che attendono in futuro i cittadini italiani.

Un'altra osservazione è legata all'individuazione delle componenti che hanno determinato la crescita della quota della spesa al netto degli interessi: la componente che è cresciuta di più è quella delle prestazioni sociali (2,6 punti), seguita dalle retribuzioni (0,8) e dai consumi intermedi (0,4); le altre voci (investimenti, trasferimenti correnti alle imprese) sono rimaste nell'insieme invariate. In effetti, però, l'aumento della quota della spesa per retribuzioni è dovuto integralmente alla crescita dei contributi sociali; al netto di questa componente le retribuzioni sono rimaste sostanzialmente invariate intorno al 9%; d'altra parte, pur essendo aumentata la retribuzione degli addetti alle amministrazioni pubbliche rispetto ai dipendenti che producono beni e servizi destinati alla vendita (il rapporto si è incrementato di un 16,7% nei tredici anni considerati, recuperando in parte il terreno perduto negli anni precedenti), tale retribuzione è cresciuta in misura leggermente inferiore al PIL, per cui l'invarianza della quota complessiva è dipesa dalla crescita del numero dei dipendenti pubblici (a un tasso medio dell'1,8%, cifra del tutto simile a quella registrata negli anni ottanta dagli altri paesi).

In sostanza, a parte la questione della spesa per interessi, il problema si pone soprattutto sul lato della spesa per la sicurezza sociale, e in particolare per la spesa pensionistica (e ancora più specificamente per le pensioni di vecchiaia e superstiti). Come si è potuto notare, la crescita in Italia è stata spinta in particolare dal forte aumento del rapporto tra trattamento pensionistico medio e retribuzione media, anche se in futuro il fattore demografico inciderà più sensibilmente.

Alcune considerazioni generali

La crescita del ruolo pubblico nell'economia dei paesi a capitalismo sviluppato è derivata essenzialmente dal perseguimento di alcuni obiettivi che possono sintetizzarsi in due aspetti: erogazione di alcuni servizi che si ritiene debbano essere forniti a tutti i cittadini, almeno in una data misura, e creazione di una struttura di trasferimenti volta alla riduzione dei rischi sociali nonché all'attuazione di una redistribuzione del reddito sia intergenerazionale che intragenerazionale. Questo obiettivo è stato perseguito con modalità diverse e in grado diverso dai vari paesi, ma comunque in modo rilevante: certamente sono stati ottenuti dei risultati significativi, ma allo stesso tempo ci si è trovati di fronte alla forte caduta dei tassi di crescita del reddito negli anni settanta e ottanta, nonché alla altrettanto forte crescita dei tassi d'interesse negli anni ottanta.

Questo è stato il fattore principale che ha causato l'aumento della pressione fiscale, ma allo stesso tempo l'aumento del debito pubblico. In queste condizioni i paesi hanno dato luogo con diversa intensità a politiche di bilancio restrittive, con una rilevante eccezione: l'Italia. Nei primi anni settanta il notevole aumento del debito è stato causato da un aumento della spesa cui non ha fatto seguito un analogo aumento delle entrate, mentre in seguito le maggiori entrate sono servite a finanziare una serie di interventi a sostegno dell'economia, tra cui la fiscalizzazione degli oneri sociali; l'aumento del debito è stato inoltre causato da finanziamenti concessi alle imprese pubbliche. Negli anni ottanta, come si è visto, l'aumento deciso della pressione fiscale ha più che compensato l'aumento delle spese per la sicurezza sociale, ma non è riuscito a compensare il forte aumento della spesa per interessi; si tenga presente che i finanziamenti alle imprese pubbliche sono continuati per buona parte degli anni ottanta, e che nel complesso essi rappresentano circa il 20% del debito pubblico.

Il problema della pressione fiscale è reso più difficile dal permanere di un elevato tasso d'evasione nel settore delle piccole imprese e del lavoro autonomo; il fenomeno è comune anche agli altri paesi, ma risulta più serio in Italia, sia per una maggiore importanza dei soggetti in questione (circa doppia rispetto agli altri paesi europei), sia per una minore efficienza dell'amministrazione fiscale. Vi è inoltre da aggiungere un elemento di cui è difficile valutare l'importanza, ma che è sicuramente presente: un aspetto della tax revolt deriva da una valutazione negativa che viene data sia del livello dei servizi pubblici, sia dei flussi della spesa per trasferimento. Un esempio tipico è costituito dalle pensioni di invalidità, che, come si è visto, costituiscono una caratteristica tipicamente italiana, di cui vengono lamentati la natura discrezionale e l'uso clientelare nelle regioni del Sud.

Il problema della qualità dei servizi pubblici e della spesa assistenziale non viene sollevato solo in Italia; le due critiche fondamentali sono da un lato (servizi) l'assenza di un meccanismo di concorrenza che assicuri l'efficienza delle prestazioni, dall'altro (trasferimenti) gli effetti negativi sull'offerta di lavoro e di risparmio. Prima di passare a qualche cenno sulle proposte di modifica delle modalità di intervento dello Stato è opportuno riflettere sul fatto che il problema dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi pubblici è più complesso di quanto non appaia dalla semplice formula dell'assenza di concorrenza; è un luogo comune notare la differenza tra i servizi italiani e quelli di altri paesi, ma quello cui si presta minor attenzione è il fatto che essi sono notevolmente differenziati all'interno dell'Italia stessa. Se si considerano i servizi sanitari, si può dire che essi migliorano, anche sensibilmente, passando dal Sud verso il Nord e dalle grandi città verso le piccole; per l'istruzione, invece, il rapporto tra città grandi e piccole si pone in modo diverso. Un limite di molte analisi sull'argomento è che esse pretendono di individuare un unico meccanismo di causazione per spiegare l'inefficienza pubblica, quando il problema è piuttosto quello di spiegare l'enorme differenza di efficienza tra una scuola e un'altra, tra una struttura sanitaria e un'altra. Osservazioni analoghe possono essere formulate verso la scuola delle scelte pubbliche: lo Stato Leviatano ha articolato le sue strutture in modo notevolmente diverso da paese a paese, e ha reagito in modo diverso ai grandi shocks che hanno investito l'economia mondiale. Il meccanismo della democrazia e dei partiti politici ha operato in modo diverso; da alcuni studi (v. Wadhwani e Kong, 1992) risulta ad esempio che la scelta tra sistemi di rappresentanza proporzionale e sistemi maggioritari ha scarso riflesso sulla performance economica dei paesi, fatta eccezione per il livello del debito pubblico. Ciò potrebbe interpretarsi nel senso di una maggiore difficoltà per i paesi a rappresentanza proporzionale ad adottare decisioni sufficientemente restrittive delle politiche di bilancio. D'altra parte, da un altro studio (v. Grilli e altri, 1991) risulta una relazione tra grado di indipendenza riconosciuta istituzionalmente alle banche centrali e successo nel contenimento del tasso d'inflazione; non vi sarebbero invece relazioni né col sistema di rappresentanza politica né con la performance reale dell'economia.

Ancora, il ruolo della burocrazia pubblica come causa di inefficienza potrebbe essere visto come un problema di scarsa autonomia dei funzionari pubblici dai partiti: sarebbe quindi la mancanza di una sufficiente indipendenza dei funzionari rispetto ai governi la causa del problema, piuttosto che il contrario. Un confronto tra la situazione italiana e quella francese, ad esempio, farebbe propendere verso questo tipo di interpretazione.

La riforma dell'intervento pubblico

La fornitura dei servizi

Sull'opportunità di ridurre il peso dell'intervento pubblico e di mutare le modalità dell'intervento stesso esiste da tempo una notevole attenzione delle forze politiche e sociali, nonché di studiosi appartenenti a diverse discipline sociali. In questo capitolo intendiamo indicare nelle linee generali le proposte di riforma, rinviando al capitolo conclusivo alcune considerazioni finali.

Possiamo iniziare con le proposte di riforma dell'intervento per quanto riguarda l'erogazione dei servizi pubblici. Non verranno prese in considerazione le posizioni estreme, che negano l'opportunità stessa di un interesse dello Stato per quanto riguarda alcuni servizi quali l'istruzione o la sanità, ritenendo che le scelte in materia debbano essere lasciate alla sfera decisionale degli individui, senza interferenza pubblica (v. Friedman e Friedman, 1980). La prima proposta che consideriamo, che si pone agli antipodi della gestione pubblica e centralizzata del servizio, è quella dei buoni a destinazione vincolata: lo Stato, cioè, si limita a erogare a ciascun cittadino un buono di cui egli potrà servirsi sul libero mercato per servizi educativi, sanitari o di altra natura. In tale modo si otterrebbe il risultato di garantire un certo livello di copertura dei bisogni meritevoli di tutela pubblica, lasciando però al mercato tutte le scelte per quanto riguarda le caratteristiche delle prestazioni, in modo che il processo concorrenziale possa esplicare in pieno i propri effetti in termini di efficienza (v. IEA, 1967). Le proposte in materia si articolano in modo diverso a seconda del tipo di servizio specifico; in molti casi i buoni sono personalizzati, e quindi non vendibili sul mercato, mentre in altri casi possono non avere questa caratteristica; nel caso siano personalizzati, si tratta di decidere se siano o meno integrabili monetariamente, in quanto ciò può avere una notevole importanza sulla domanda e quindi sul tipo di prestazioni offerte (v. Atkinson, 1987). In tutti i casi il criterio è quello di utilizzare al massimo il mercato privato intervenendo attraverso un sistema di sussidi, e ciò al duplice scopo di garantire un ammontare di consumi più elevato di quanto accadrebbe in assenza del sussidio, e in particolare un adeguato livello individuale.In una diversa ipotesi, la produzione del servizio viene effettuata dal settore privato, ma una serie di caratteristiche circa il tipo di servizio da offrire vengono decise dall'operatore pubblico, il quale sceglie il produttore privato sulla base di una gara d'asta. La prima formulazione di questo criterio si deve a Edwin Chadwick e risale a oltre un secolo fa (v. Chadwick, 1859); il tema è stato trattato anche da autori italiani come G. Montemartini (v., 1902), e più di recente da un gruppo di giovani economisti della "Rivista trimestrale" (v. Boitani e altri, 1980). Il consumo del servizio verrebbe deciso collettivamente tramite scelte pubbliche, ma erogato privatamente; l'efficienza sarebbe ottenuta da una concorrenza per il settore, non da una concorrenza nel settore, cosa questa che permetterebbe di sfruttare adeguatamente le economie di scala.In un'ultima ipotesi, l'erogazione del servizio verrebbe ricondotta al settore pubblico, ma con un'articolazione e un'autonomia maggiori di quanto non avvenga con sistemi centralizzati che escludono quasi totalmente la scelta dei cittadini (v. Artoni, 1992). Gli erogatori dei servizi dovrebbero quindi avere maggiore flessibilità e autonomia di quanto non accada nel caso di organi di una struttura statale, il che implicherebbe anche un'autonomia finanziaria, con ampi margini di fissazione di prezzi e tariffe. Si pone quindi un problema di sussidi agli utenti, in analogia ai criteri ispiratori dell'ipotesi dei buoni.

L'intervento assistenziale

Come si è potuto notare nel cap. 6, il peso della spesa assistenziale varia notevolmente tra i diversi paesi, e all'interno di essa variano i destinatari e il sistema dei trasferimenti. Questa componente di spesa ha sempre suscitato critiche e riserve, si può dire fin dai tempi delle Poor laws. Le misure assistenziali sono considerate inutili e controproducenti: inutili perché, come diceva una canzoncina popolare inglese dell'Ottocento, se si invertissero le parti tra un povero e un ricco, entro poco tempo essi tornerebbero al proprio posto (dentro un comodo letto e sotto uno scomodo ponte); controproducenti in quanto l'assistenza fiacca la spinta a lavorare e a intraprendere, generando un continuo aumento di persone che finiscono col vivere di assistenzialismo (con le ovvie conseguenze sul bilancio pubblico).

L'ipotesi opposta, espressa con la massima chiarezza da William Beveridge, prevede, al contrario, che adeguati livelli di assistenza, cui partecipino i soggetti stessi che ne potrebbero beneficiare, possano determinare quella freedom from want che rappresenta un beneficio effettivo per la società: se il rischio viene ridotto, gli individui sono disposti a rischiare di più (v. anche Meade, 1989). Una prima ipotesi di riforma dei sistemi assistenziali propone tuttavia di eliminare le diverse forme di assistenza (agli invalidi, ai disoccupati, alle famiglie numerose) a favore di un sistema unico e generale. Una proposta in questo senso venne avanzata, nello stesso anno in cui uscì il Beveridge report, da parte di lady Juliet Rhys Williams (v., 1943) e prevedeva l'erogazione generalizzata di un sussidio, chiamato 'dividendo sociale', a tutti coloro che ne facessero domanda, indipendentemente dal reddito e dalla condizione lavorativa. L'unica condizione per ottenere il dividendo sociale era - da parte dei disoccupati - la disponibilità ad accettare un lavoro che venisse offerto da un apposito ufficio di collocamento; la clausola rivelava un tipo di visione comune anche a Beveridge, secondo cui l'individuo doveva meritarsi ciò che la società faceva per lui. La spesa per il dividendo sociale, che avrebbe assorbito qualunque altra forma assistenziale, implicava uno sforzo finanziario non piccolo, e richiedeva una imposta generale su tutti i redditi (a eccezione del dividendo sociale) piuttosto elevata (la Rhys Williams la poneva al 40%). In effetti quello che si viene a realizzare è un ampio prelievo e un'altrettanto ampia distribuzione del reddito; la posizione di ciascun membro della collettività dipende dal rapporto fra il suo reddito e il reddito medio. Se il suo reddito coincide con quest'ultimo, il suo reddito disponibile non muta: l'imposta sul reddito gli viene restituita sotto forma di dividendo sociale. Tanto minore è il reddito personale rispetto a quello medio, tanto maggiore è il vantaggio, e viceversa.

In base a una seconda ipotesi il trasferimento dovrebbe essere limitato a integrare il reddito di coloro che si trovano nelle fasce più basse delle classi di reddito; in questo caso il trasferimento diviene condizionato e lo scopo è quello di portare (o comunque avvicinare) a un certo livello di reddito coloro che si trovano al di sotto. Nella forma più pura tutta la differenza di reddito viene integrata dal sussidio; poiché ci si rende conto che in tal modo vi sarebbe un forte disincentivo al lavoro, l'integrazione della parte mancante del reddito viene limitata a una quota percentuale. Nella versione di Milton Friedman (v., 1962) questo sistema di trasferimenti si baserebbe sulla stessa income tax, che, oltre a prevedere un'imposta per i redditi superiori a una certa cifra, prevedrebbe un sussidio per chi si trovasse al di sotto (imposta negativa sul reddito), ma sono possibili numerose varianti di questo schema (v. Atkinson, 1987).

Una posizione originale sulla politica assistenziale, che anticipava i merit wants di Musgrave e l'egualitarismo specifico di Tobin, è quella di Ernesto Rossi; enunciata nell'immediato dopoguerra (v. Rossi, 1946), è stata ripresa dallo stesso autore (v. Rossi, 1956) e da altri (v. Fuà, 1957). Secondo questa impostazione la redistribuzione dovrebbe avvenire attraverso l'erogazione di beni - "l'alloggio, il vestiario, il vitto, l'istruzione e gli altri beni che si ritengono necessari per assicurare un minimo di vita civile" - attraverso una produzione standardizzata. La distribuzione in natura avrebbe il vantaggio di evitare che i bisognosi sperperino il denaro dei sussidi in consumi voluttuari, e assicurerebbe più facilmente che la distribuzione delle risorse vada effettivamente a coloro che ne hanno bisogno: "Le persone facoltose, infatti, difficilmente si adattano ad abitare in una casa popolare, anche se possono ottenerla gratuitamente, a prendere i loro pasti in una mensa a menu fisso, [...] a indossare vestiti tipici". Come si vede, si tratta di una posizione che è agli antipodi di quella espressa da Friedman, e che è stata suffragata da nuovi argomenti a supporto negli sviluppi moderni dell'economia dell'informazione asimmetrica (v. Petretto, 1988).

L'intervento previdenziale

Come è noto, le teorie del ciclo vitale individuano una natura previdenziale nella formazione del risparmio familiare, che costituisce la parte principale del risparmio aggregato (v. Castellino e Fornero, 1990). In tutti i paesi lo Stato è intervenuto attraverso una serie di norme che fissano degli obblighi circa il versamento di una parte del reddito ottenuto durante la vita attiva degli individui, e dei diritti a ottenere delle pensioni durante il periodo di ritiro. Le normative in materia sono notevolmente complesse, ma si possono individuare due tipi di schemi previdenziali: quello del sistema a ripartizione e quello del sistema a capitalizzazione.

Nel sistema a ripartizione la generazione attiva subisce un prelievo dal proprio reddito che viene distribuito alla generazione a riposo; ciò implica quello che è stato definito (v. Samuelson, 1958) un contratto tra le generazioni, in cui ciascuna paga le pensioni alla precedente e si aspetta che lo stesso avvenga al momento in cui si ritirerà dal lavoro; la prima generazione che è andata a riposo, senza aver versato contributi, riceve quindi un beneficio netto da parte della prima generazione attiva che versa i contributi. Nel sistema a capitalizzazione, invece, ogni generazione accumula delle quote del proprio reddito che vengono investite, per ottenere un flusso di reddito, nel periodo del ritiro, che dipenderà dal rendimento degli investimenti effettuati. Inizialmente, quindi, si viene a costituire un fondo che crescerà rapidamente in una prima fase, fino al momento in cui i flussi in entrata da parte delle generazioni in attività verranno bilanciati da quelli in uscita delle generazioni che vanno a riposo.

Osservando i due sistemi a regime, si può osservare che se l'economia di un paese procede a un tasso di crescita costante, e se il tasso di interesse (reale) è eguale al tasso di crescita, i sistemi risultano equivalenti (v. Aaron, 1966); se il tasso di crescita è maggiore (minore) del tasso d'interesse, il sistema a ripartizione (capitalizzazione) è preferibile. Tuttavia questo non è che uno degli aspetti preliminari del problema, che difficilmente può risolvere la scelta tra i due criteri, visto che i rapporti tra i due tassi sono variati (negli anni sessanta era maggiore il tasso di crescita, negli anni ottanta quello d'interesse) e possono variare in futuro.

A favore dei regimi a ripartizione si può infatti osservare che essi rendono esplicito il fatto che le pensioni si pagano sempre col reddito corrente del paese, anche se formalmente il sistema è a capitalizzazione (v. Barr, 1987); essi permettono una notevole riduzione del rischio cui vanno incontro i regimi a capitalizzazione, dato che la variabilità dei tassi effettivi di rendimento degli investimenti finanziari è certamente maggiore della variabilità del tasso di crescita (v. Munnel, 1987). A favore dei regimi a capitalizzazione, invece, si argomenta che essi evitano la riduzione della propensione al risparmio propria del sistema a ripartizione (v. Feldstein, 1978) e rappresentano un forte stimolo allo sviluppo dei mercati dei capitali, creando fondi che rendono possibile effettuare investimenti a lungo termine (v. Friedman, 1980).

La discussione che si svolge su questi temi è molto articolata; il regime a ripartizione entra in difficoltà quando i fattori demografici fanno crescere il rapporto tra generazioni a riposo e generazioni attive, e quando fenomeni economici fanno diminuire la quota del reddito da lavoro dipendente. Sarebbe necessario quindi che il sistema presentasse una certa flessibilità per potersi adeguare a tali mutamenti; ma a ciò è di ostacolo la certezza dei diritti che accompagna tradizionalmente il sistema e che ne costituisce uno dei vantaggi. D'altra parte non è chiaro se il sistema a ripartizione determini una caduta della propensione al risparmio (v. Modigliani, 1986), mentre il sistema a capitalizzazione presenta costi di gestione più elevati; tuttavia l'inefficienza dell'operatore pubblico può far venire meno quelle economie di gestione che in teoria sarebbero proprie del sistema a ripartizione.

Conclusioni

Oltre cento anni fa l'economista francese H. Leroy Beaulieu (cit. in Brosio, 1986) sosteneva che il limite all'aumento della quota della spesa pubblica sul reddito nazionale era il 15%; cinquant'anni più tardi Colin Clark (v., 1945) poneva questo limite al 25%. Più recentemente Milton Friedman (v., 1976) poneva il limite al 60%. Mentre l'economista francese temeva una fuga dei capitali e degli stessi cittadini e quello australiano l'inflazione, l'economista americano vede in questo limite un problema di difesa della libertà individuale; tuttavia il limite in cento anni si è quadruplicato e probabilmente Friedman sottoscriverebbe senza esitazioni una quota che a Clark sembrava foriera di disastri economici.

In base agli stessi dati che abbiamo esaminato, tuttavia, si può ritenere che il processo di crescita della spesa pubblica nei grandi paesi a capitalismo sviluppato sia arrivato a livelli difficilmente superabili, date le attuali tendenze della crescita economica. Non si può escludere che una ripresa del tasso di crescita delle economie sviluppate possa portare a qualche aumento della spesa pubblica e in genere dell'intervento statale, ma questa ipotesi si basa su scenari che al momento sembrano lontani e incerti.

È dunque probabile che nel prossimo futuro assisteremo a politiche di bilancio restrittive, e ciò tanto più in quanto i tassi d'interesse si manterranno ai livelli elevati che hanno raggiunto nell'ultimo decennio. La fase che attraverseremo sarà quindi di consolidamento o di ripiegamento nei livelli raggiunti già dalla spesa pubblica, e in questo quadro dovremo collocare i necessari tentativi di aumento dell'efficienza e dell'efficacia (v. Buglione e France, 1990), e il perseguimento di obiettivi redistributivi ed equitativi.

Tentare di migliorare qualitativamente la spesa pubblica in una fase di stretta quantitativa può sembrare impresa impossibile; in realtà nel campo dell'erogazione dei servizi i due obiettivi sono potenzialmente compatibili; del resto, la rapida espansione dei servizi pubblici è stata considerata come causa del loro peggioramento qualitativo (v. Hirschman, 1980), ed è probabile che l'esperienza italiana sia una buona prova di questa ipotesi.

Sembra che l'erogazione dei servizi pubblici debba prevedere una diversità di formule e comunque una flessibilità nella gestione maggiore che in precedenza. Difficilmente, tuttavia, il metodo dei buoni potrà avere ampio spazio e dare dei risultati apprezzabili; in settori come l'istruzione e la sanità i possibili fallimenti del mercato sembrano consistenti e tali da sconsigliare modifiche così radicali.