Egitto

Vedi Egitto dell'anno: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

Il 2011 è stato per l’Egitto un anno di fondamentale trasformazione politica: dopo trent’anni di presidenza di Ḥosnī Mubārak, infatti, dal febbraio 2011 il governo del paese è nelle mani del Consiglio supremo delle forze armate, organo apicale dei militari egiziani incaricato di gestire la delicata fase di transizione seguita alle proteste popolari che, nella più ampia cornice della ‘Primavera araba’, hanno determinato la caduta di un regime tra i più stabili e longevi del Medio Oriente. Un processo di transizione ancora in itinere e senz’altro complicato, come in ogni caso di mutamento istituzionale, che se da un lato sembra saldamente instradato nel solco di una progressiva democratizzazione del paese, con in agenda la calendarizzazione di tutti i prossimi appuntamenti elettorali (elezioni legislative e presidenziali), dall’altro restituisce un quadro politico, presente ma soprattutto futuro, ancora incerto sia nei suoi risvolti esterni che in quelli domestici.

Paese chiave negli equilibri mediorientali, per oltre trent’anni l’Egitto è stato l’alleato privilegiato degli Stati Uniti nella regione, nonché l’unico stato arabo, insieme alla Giordania, ad avere intrattenuto rapporti con Israele.

Successivamente le relazioni strategiche con Washington sono state rafforzate sotto la presidenza di ˙Hosnῑ Mubārak, che ha fatto dell’Egitto il baluardo contro la penetrazione sovietica in Medio Oriente e nell’Africa orientale e la base per la proiezione delle forze statunitensi nel Golfo.

Nell’attuale contesto di trasformazione del mondo arabo, tanto dal punto di vista dei vari paesi quanto a livello regionale, è difficile dire se l’Egitto sarà in grado di continuare a giocare il ruolo di pilastro dell’ordine mediorientale delineato da Washington. L’influenza egiziana nell’area appare infatti in declino, così come il suo ruolo di media potenza regionale di fronte all’emergere di paesi come la Turchia e l’Iran. Inoltre, proprio l’indiscusso allineamento agli Stati Uniti e a Israele mantenuto negli ultimi decenni dal Cairo, anche in occasioni particolarmente controverse come nel caso dell’attacco israeliano a Gaza (dicembre 2008-gennaio 2009), non ha giocato, da una prospettiva araba, a favore dell’Egitto.

Se poi è vero che la stessa uscita di scena del presidente Mubārak sembrerebbe aver privato gli Stati Uniti di un partner storico e affidabile, è vero altresì che l’oggettiva importanza strategica del paese nell’area e il cambio di rotta statunitense impresso dal presidente Barack Obama nelle relazioni con il mondo arabo autorizzano a ipotizzare che l’alleanza tra il Cairo e Washington sopravvivrà alla caduta del regime di Mubārak. Saranno piuttosto la sua intensità e il suo grado di sintonia a dipendere tanto da chi prenderà le redini del nuovo Egitto democratico, quanto da chi in futuro siederà alla Casa Bianca.

Se è ipotizzabile che la riorganizzazione dei poteri e delle forze politiche in atto possa produrre un cambio nelle posizioni egiziane su alcune tematiche specifiche o modificare la temperatura di alcune relazioni bilaterali (difficile per esempio che si riconfermerà una sintonia con Israele come quella registrata negli ultimi anni, ma sono prevedibili novità anche nei confronti dell’Iran) è altrettanto plausibile aspettarsi che la politica estera del Cairo non subirà grandi sconvolgimenti nelle sue priorità e nelle sue linee direttrici. Dalla partnership con Washington, che d’altro canto ha finora appoggiato le spinte del cambiamento in Egitto, alla ricerca di stabilità non solo della regione mediorientale e quindi del suo confine orientale, ma anche delle relazioni con il Sudan a sud e con la Libia a ovest.

L’instabilità politica attraversata, seppur con notevoli differenze, tanto dalla Libia quanto dal Sudan – il primo alle prese con l’intervento militare della Nato contro il regime di Gheddafi, il secondo alle prese con la fase di turbolenza che sta accompagnando il processo di secessione del Sudan meridionale – aggiunge, inoltre, ulteriore incertezza anche per ciò che riguarda il futuro più prossimo dell’area di vicinato, aumentando per questa via l’attenzione internazionale e la posta in gioco sugli esiti della transizione egiziana.

Se una Libia stabile risulta fondamentale per l’Egitto in considerazione del lungo confine condiviso tra i due paesi, il mantenimento di buone relazioni col Sudan è, e resterà, ugualmente di vitale importanza negli interessi del Cairo, vista la posizione chiave che il vicino meridionale ricopre nell’afflusso delle acque del Nilo.

La relazione senz’altro più al riparo dall’incertezza dell’attuale fase di trasformazione politica domestica è comunque quella con l’Unione Europea. Negli anni l’Egitto ha sviluppato intensi rapporti con Bruxelles, con cui dal 2004 è in vigore l’Accordo di associazione per la liberalizzazione degli scambi dei prodotti industriali nell’ambito del Partenariato euro-mediterraneo. Insieme agli altri partner mediterranei il paese è stato ammesso nella Politica europea di vicinato e dal 2008 nell’Unione per il Mediterraneo, di cui ha detenuto la copresidenza di turno, insieme alla Francia, fino alla caduta di Mubārak.

Ordinamento istituzionale e politica interna

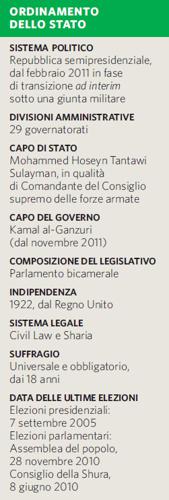

Dopo la caduta di re Farouk nel golpe militare del 1952, l’Egitto è stato trasformato in una repubblica, sebbene da allora nel paese sia stato di fatto in vigore un regime autoritario sostenuto dai militari. La Costituzione del 1971 – successivamente più volte emendata – conferisce al presidente ampi poteri: oltre al comando delle forze armate, infatti, al capo dello stato spetta la nomina del primo ministro e del consiglio dei ministri, nonché dei governatori provinciali, dei comandi delle forze armate e di sicurezza, delle più importanti figure religiose e dei giudici dell’Alta corte. A ciò si aggiunge anche un diritto di veto sulle leggi.

Un importante referendum costituzionale, avente in oggetto la modifica di alcuni articoli riguardanti prevalentemente le prerogative delle più importanti istituzioni del paese, tra cui in primis proprio la presidenza, è stato il primo passo tangibile sulla via di una progressiva democratizzazione del sistema egiziano post-Mubārak. L’appuntamento referendario dello scorso 19 marzo ha segnato un momento di alta partecipazione alla vita politica nazionale, registrando un’affluenza superiore al 40% (dato superiore alla percentuale delle ultime legislative) e ha determinato l’introduzione di diverse misure per un riequilibrio dei poteri, ancorché parziale, tra le istituzioni egiziane.

Approvato, invece, con il 77% dei voti favorevoli, il referendum ha rappresentato un passo concreto, sebbene alcune forze politiche egiziane lo abbiano ritenuto non sufficiente, sulla via della democratizzazione del paese, comportando la modifica di nove articoli costituzionali.

Gli emendamenti approvati si sono concentrati in primo luogo sulla carica del presidente: la sua durata è stata ridotta da sette a quattro anni, è stato introdotto il limite massimo di due mandati consecutivi e sono stati notevolmente facilitati, rispetto a prima, i requisiti per presentarne la candidatura.

Modifiche rilevanti sono state poi apportate alle procedure per la dichiarazione dello stato di emergenza (strumento di cui Mubārak aveva ampiamente abusato), che infatti, a seguito dell’esito referendario, dovrà essere approvata dal Parlamento e non potrà durare più di sei mesi, se non tramite una consultazione popolare ad hoc. Degne di menzione, infine, tra le modifiche apportate sono sia il passaggio della supervisione delle elezioni al potere giudiziario, sia l’abolizione della norma che prevedeva la possibilità che civili, accusati per il reato di terrorismo, fossero giudicati da tribunali militari.

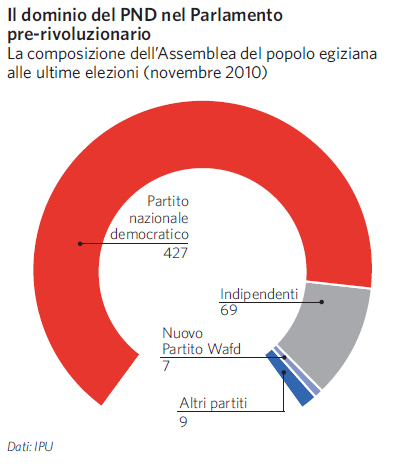

Accanto alle modifiche di merito sancite dalla sua approvazione, la consultazione referendaria è stata una cartina di tornasole significativa per osservare e valutare lo stato di salute degli schieramenti e delle diverse formazioni partitiche che si stanno delineando in questa fase di riorganizzazione politica domestica. Da una parte, infatti, il fronte del sì, uscito trionfatore, ha visto schierati sulla stessa posizione un insolito tandem, composto dai Fratelli musulmani e dal partito dell’ex presidente Mubārak, il Partito nazionale democratico (Pnd). Entrambi i soggetti hanno mobilitato con successo i rispettivi apparati, dimostrando di essere pronti per affrontare le elezioni legislative nazionali e presidenziali in calendario. Il fronte del no, invece, ha raccolto tutta la galassia dei movimenti, dei partiti e delle personalità che hanno animato le rivolte di Piazza Tahrir: da due dei prossimi candidati alle presidenziali come ʿAmr Mūsā (l’attuale segretario generale della Lega araba) e Muhammad al-Barādeī (ex presidente dell’Iaea e Premio Nobel per la pace nel 2005) a diversi movimenti come quello dei Giovani per la rivoluzione, passando per partiti egiziani come quello di al-Ghad, i liberali del Neo Wafd, o ancora il Tagammu (Raggruppamento nazionale unionista progressista) e il Partito socialista arabo-egiziano.

Tutti questi soggetti, pur nelle rispettive peculiarità, hanno optato per la riscrittura ex novo della Costituzione, preferendo un sistema dove il Parlamento assumesse maggiore centralità rispetto alla presidenza. Sono stati poi tutti favorevoli a un prolungamento temporale del governo ad interim dei militari, fondamentale – dalla loro prospettiva e in vista delle elezioni legislative e presidenziali – per guadagnare in radicamento territoriale e per dotarsi di apparati più strutturati, andando così a colmare parte del divario che proprio sotto questi due aspetti segnano i loro maggiori ritardi rispetto al Pnd e ancor di più alla Fratellanza musulmana.

È prevedibile che i futuri appuntamenti elettorali, a cui i Fratelli si presenteranno per la prima volta con un loro partito (il neonato Partito della libertà e della giustizia), vedranno crescere notevolmente l’influenza dell’organizzazione, tanto in termini numerici in Parlamento quanto nelle dinamiche politiche domestiche.

Referendum costituzionale, durata della transizione e una calendarizzazione delle prossime elezioni sono quindi stati il centro di gravità nel dibattito politico interno sviluppatosi a seguito delle dimissioni di Mubārak e dello scioglimento del Parlamento, che erano entrambi dominati dal partito dell’ex presidente: il nuovo governo militare, oltre a garantire il ripristino dell’ordine e della normalità post rivoluzionaria, si è infatti incaricato di riscrivere le regole del gioco nella competizione politica interna all’Egitto e quindi di assolvere un compito propedeutico alle nuove consultazioni elettorali.

Sono stati molteplici i fattori alla radice delle proteste che hanno determinato la caduta del regime di Mubārak: l’effetto domino innescato in tutto il mondo arabo dalla ‘rivoluzione dei gelsomini’ in Tunisia, un sistema di potere politico e di interessi economici marcatamente sbilanciato intorno alla figura del presidente e alla sua cerchia di collaboratori, un regime interno repressivo e asfissiante per le opposizioni politiche e sociali, e ancora una disoccupazione galoppante specie negli ultimi anni e tra le fasce di popolazione più giovani e maggiormente scolarizzate.

Il ‘Faraone d’Egitto’, questo l’appellativo in voga tra i suoi oppositori, aveva fatto del mantenimento dell’ordine e della sicurezza domestici e della lotta ai movimenti islamici radicali i due obiettivi cardinali della sua politica interna, ricorrendo diffusamente nel lungo trentennio di presidenza a strumenti di repressione e controllo sociale, primo tra tutti quello stato di emergenza, che è stato in vigore dal 1981 fino alla sua caduta.

Sotto la crescente pressione interna e internazionale per l’avvio di un corso politico più liberale, il presidente aveva aperto a tentativi embrionali di riformare il suo regime: la nomina nel 2004 di un nuovo governo, formato in gran parte da tecnocrati e riformatori legati a suo figlio, Gamāl Mubārak, e l’introduzione del suffragio universale per le elezione presidenziali del 2005, le prime con una pluralità di candidati e in cui pure aveva vinto con l’88,6% dei voti.

Oltre che su una stretta cerchia familiare e clientelare, che deteneva le redini degli interessi politici e economici più rilevanti del paese, il potere di Mubārak poteva contare anche sulla forza del suo partito, il Partito nazionale democratico. Questo, infatti, ha sempre esercitato un dominio assoluto all’interno degli organi rappresentativi egiziani, grazie tanto ai suoi rapporti esclusivi con l’esecutivo quanto al controllo esercitato sui processi elettorali.

Popolazione e società

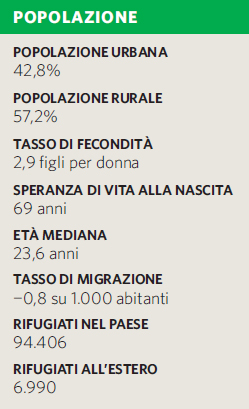

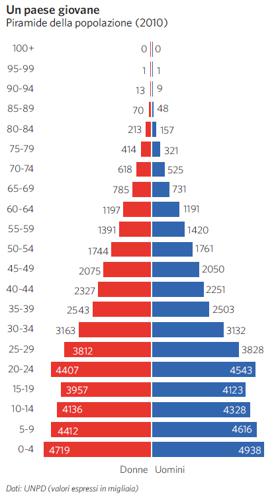

Con più di 80 milioni di abitanti, di cui il 30% sotto i 14 anni, l’Egitto è lo stato più popoloso del mondo arabo.

La sua popolazione è quasi raddoppiata negli ultimi trent’anni e la crescita demografica continua a essere superiore alla capacità dell’economia nazionale di sostenerla.

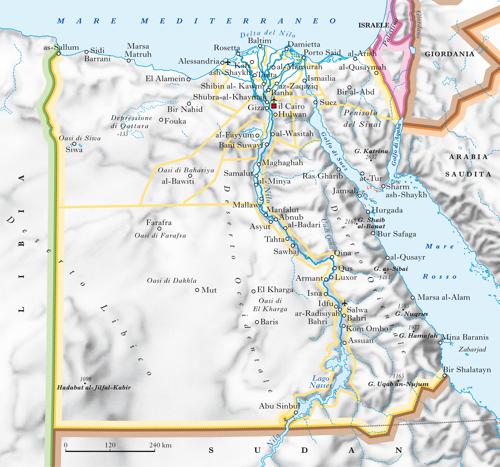

Inoltre, considerato che la maggior parte del territorio egiziano è desertico, più del 97% della popolazione egiziana vive in una ristretta area lungo la fertile valle del Nilo e intorno al delta del fiume (che costituisce meno del 5% del territorio del paese), con un tasso di densità molto elevato che in alcune zone della capitale raggiunge più di 100.000 abitanti per chilometro quadrato. Ciò spiega perché la riduzione della pressione demografica – il tasso di crescita della popolazione era stimato al 2% nel 2010 – costituisca uno degli obiettivi principali del governo.

Il graduale processo di liberalizzazione dell’economia, se da una parte ha favorito la crescita economica del paese, dall’altra ha prodotto un rialzo dei prezzi e una caduta dei salari che, di fatto, hanno peggiorato le condizioni di vita della popolazione, metà della quale vive al di sotto della soglia di povertà. A ciò si aggiunge anche il problema della disoccupazione, nonostante i dati ufficiali l’attestino al 9%. Prima delle rivolte che hanno portato alla caduta di Mubārak, l’Egitto era stato teatro negli ultimi anni di dure manifestazioni contro il governo, come per esempio la ‘rivolta del pane’ del 2008, provocata dal rialzo del prezzo dei cereali. Il paese non è estraneo neanche a tensioni di carattere religioso tra la maggioranza musulmano sunnita e la minoranza cristiano-copta, che conta circa il 10% della popolazione.

Gli Egiziani, circa il 94% della popolazione, sono il gruppo etnico dominante. Il restante 6% è costituito da Beduini, che abitano nei deserti a est del Nilo e nel Sinai, da Berberi, che si concentrano nell’Oasi di Siwa a ovest del Nilo, e dai Nubiani, che vivono nell’Alto Nilo. Nel corso degli ultimi decenni in Egitto è confluito anche un numero difficilmente quantificabile di rifugiati politici provenienti dall’Iraq e dal Sudan, che si sono aggiunti ai rifugiati palestinesi affluiti qui dal 1948.

Libertà e diritti

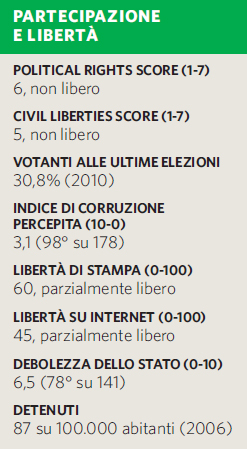

La fase di avvicinamento alle elezioni presidenziali del 2011 aveva accentuato il controllo autoritario sulla vita politica del paese da parte di Mubārak. Ciò aveva comportato ulteriori restrizioni alla partecipazione politica, che in Egitto si attestava su livelli più elevati rispetto ad altri paesi arabi, determinando un declassamento del paese nei ranking mondiali per indici di democraticità, come confermato, per esempio, in quello dell’Intelligence Unit de «The Economist», in cui l’Egitto ha perso 19 posizioni dal 2008, collocandosi al 139° posto su 167 paesi nel 2010. In un contesto caratterizzato da repressione e controllo capillare, la protesta politica, la disaffezione nei confronti del regime e le istanze di apertura democratica degli egiziani hanno spesso trovato espressione su internet, che in Egitto non è soggetto a filtro, sebbene non siano mancati il blocco e l’oscuramento di alcuni siti considerati sensibili. Sono così stati sempre più frequenti i siti e i blog di esponenti delle opposizioni laiche ma anche religiose, oltre che di intellettuali indipendenti, tanto che la rete sembrava essere diventata lo strumento più naturale per aggirare la censura di stato. La rilevanza di questa ‘vitalità virtuale’, d’altra parte, è emersa con tutta le sue potenzialità proprio durante le proteste antiregime di inizio 2011, in cui social network come Facebook e Twitter si sono dimostrati mezzi fondamentali per diffondere la mobilitazione all’interno del paese, specie tra le fasce più giovani della popolazione, e per darne visibilità al di fuori.

Lo stato ha sempre dominato i media e mantenuto il monopolio della stampa e della distribuzione delle pubblicazioni: non sono stati rari i casi di giornalisti che hanno subito persecuzioni e arresti. Alle forti limitazioni della libertà di stampa e di informazione si è unito negli ultimi anni un aumento dei casi di tortura all’interno delle carceri. A partire dal 2006 particolarmente dura è stata per esempio la repressione nei confronti dei Fratelli musulmani, i cui membri hanno subito arresti e detenzioni arbitrari e processi spesso sommari da parte dei tribunali militari.

In Egitto è stata in vigore fino alla fine del regime di Mubārak la legge di emergenza nazionale, che limitava le garanzie costituzionali, attribuendo tra l’altro alla polizia ampi poteri discrezionali nel reprimere manifestazioni pubbliche, arrestare e detenere cittadini anche in mancanza di accuse o prove precise, nonché condurre indagini e perquisizioni senza autorizzazione.

Il livello di corruzione all’interno delle istituzioni e della pubblica amministrazione rimane elevato, tanto che nel 2009 l’Egitto risultava al 111° posto nell’indice sulla percezione della corruzione di Trasparency International: un problema, quello della corruzione, che senza dubbio finirà in agenda sul tavolo del nuovo governo che prenderà le redini del paese dopo la transizione.

Economia

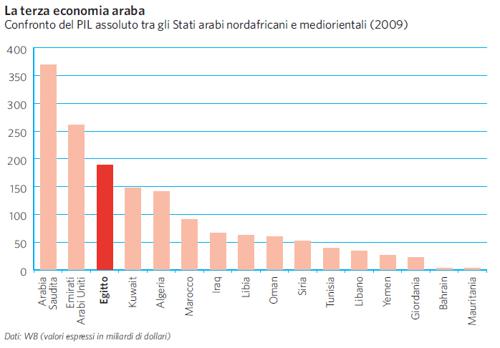

Tra i paesi del mondo arabo l’Egitto è la terza più grande economia dopo l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Dal 2006 al 2008 l’economia egiziana è cresciuta in media del 7%, registrando una flessione (4,7%) nel 2009 a causa delle ripercussioni della crisi economica internazionale, per poi riprendersi nel 2010 (5,1%). La forte domanda interna ha contribuito a fare uscire l’Egitto dalla crisi. La ripresa è stata accompagnata da un incremento degli investimenti privati a fronte di una riduzione degli investimenti pubblici, dall’aumento degli introiti del Canale di Suez, dalla crescita del settore turistico e delle esportazioni. Alla buona performance economica dell’Egitto negli ultimi anni hanno contribuito le riforme economiche in senso liberista avviate a partire dal 2004. Nel 2008 il paese compariva tra i primi dieci ‘top reformer’ nella classifica di 183 paesi stilata da Banca mondiale nel rapporto Doing Business. La progressiva liberalizzazione dell’economia ha favorito l’afflusso di investimenti diretti esteri (ide) in Egitto che, nel periodo di boom (2003-08) degli ide verso la sponda sud del Mediterraneo, è stato il principale paese di destinazione degli investimenti, provenienti soprattutto dagli stati del Golfo e dall’Europa.

Tuttavia, lo scoppio delle rivolte interne e l’instabilità politica che ne è seguita hanno bloccato la ripresa della crescita economica prevista anche per il 2011: le stime del Fondo monetario internazionale (Imf) sono passate dal 5,5% di fine 2010 all’1,0%, (aprile 2011). Il forte calo delle attività economiche come conseguenza della crisi politica ha infatti avuto un inevitabile impatto negativo sul quadro macroeconomico. Una ripresa dovrebbe registrarsi in quasi tutti i settori a partire dal 2012 (+4,0%, Imf). Finché la situazione politica interna non si stabilizzerà appare invece più lento il rilancio del settore turistico che, con introiti nel 2009-10 pari a 11,6 miliardi di dollari, costituisce una buona fetta del pil egiziano. La crisi del settore turistico e il calo delle esportazioni amplieranno nel 2011 il deficit di conto corrente. Questo, unito alla riduzione degli investimenti diretti esteri, impatterà negativamente sulla bilancia dei pagamenti.

In tale contesto, il proseguimento del processo di riforme economiche e delle liberalizzazioni, così come del piano di investimenti nel settore infrastrutturale attraverso partnership pubblico-private, non è tra le priorità del governo transitorio, maggiormente concentrato invece sulla fornitura di beni e servizi essenziali e sulla creazione di nuovi posti di lavoro attraverso progetti nel settore dei lavori pubblici. Se ciò contribuirà da un lato ad affrontare il problema della disoccupazione, dall’altro, unito all’incremento della spesa in sussidi, farà aumentare il deficit fiscale. Sebbene i costi delle rivolte e della transizione siano elevati, le prospettive di crescita appaiono incoraggianti per una ripresa economica del paese nel lungo termine.

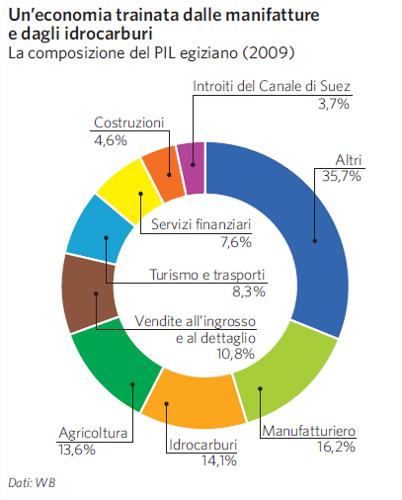

Alla composizione del pil egiziano concorrono principalmente il settore manifatturiero (16,2%), petrolio e gas (14,1%), l’agricoltura (13,6%), la vendita al dettaglio e all’ingrosso (10,8%), il turismo e i trasporti (8,3%), i servizi finanziari (7,6%). Importanti sono anche il settore delle costruzioni (4,6%) e gli introiti del Canale di Suez (3,7%). La crescita economica ha consentito all’Egitto di ridurre la propria dipendenza dagli aiuti esterni, soprattutto statunitensi, che oggi concorrono a meno dell’1% del pil.

Nonostante solo il 3% del territorio egiziano sia fertile, l’Egitto esporta prodotti agricoli (principalmente frutta, riso e cotone) per un valore di circa due miliardi di dollari all’anno.

Energia

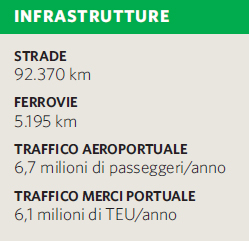

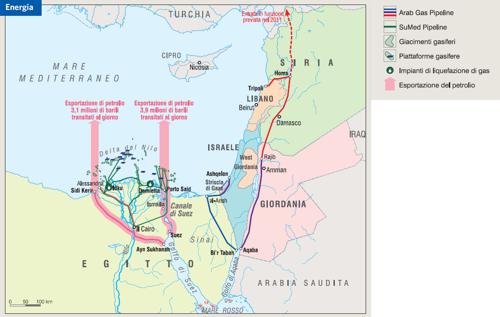

Tra i paesi del Nord Africa, l’Egitto è il terzo produttore di petrolio e di gas. Nonostante un costante calo nei livelli della produzione di petrolio – 35 milioni di tonnellate all’anno, mentre alla metà del 2009 le riserve si attestavano ormai a 570 milioni di tonnellate – l’estrazione del greggio continua a rappresentare una voce importante dell’economia egiziana. L’impoverimento dei giacimenti del Golfo di Suez ha portato all’avvio di attività esplorative nelle aree di frontiera, come il Deserto Occidentale al confine con la Libia, le aree off-shore del Mediterraneo e i territori del Sinai. Le esplorazioni sono state intraprese da compagnie straniere (in primis Bp e Eni) in collaborazione con la compagnia statale Egyptian General Petroleum Corporation (Egpc). Un’importante infrastruttura per l’esportazione del petrolio è la Suez-Mediterranean Pipeline (Sumed), detenuta al 50% dall’Egitto. Essa rappresenta una via di transito alternativa e complementare rispetto al Canale di Suez per il petrolio proveniente dal Mar Rosso e destinato nel Mediterraneo.

Il calo della produzione di petrolio è compensato dalle riserve di gas naturale, stimate a 2170 miliardi di metri cubi (dato riferito alla metà del 2009).

Il governo, che incoraggia nuove esplorazioni, ha incentivato l’utilizzo del gas naturale, in particolare per le centrali elettriche, anche concedendo licenze ad aziende private che si occupano dell’estensione della rete di trasmissione e di distribuzione del gas. Ben oltre la metà della produzione giornaliera di gas – proveniente prevalentemente dal delta del Nilo e dal Deserto Occidentale – viene utilizzata per generare elettricità. Il governo egiziano, inoltre, ha provveduto a sviluppare un’articolata rete per l’esportazione del gas naturale. Attraverso l’Arab Gas Pipeline il gas egiziano giunge in Giordania, Siria e Libano e in prospettiva dovrebbe arrivare anche in Turchia. A partire dal 2005 il gas egiziano viene esportato anche come gas naturale liquefatto (Gnl), di cui l’Egitto è oggi tra i primi dieci maggiori esportatori al mondo. Infine, il paese sta puntando sullo sviluppo delle energie rinnovabili. Secondo gli obiettivi stabiliti dal governo prima della caduta di Mubārak, entro il 2020 il settore delle energie rinnovabili dovrebbe coprire circa il 20% della produzione totale di energia: più della metà dovrebbe essere rappresentata dall’eolica.

Difesa e sicurezza

L’Egitto, grazie alla sua posizione geografica strategica, ha svolto un ruolo chiave nella politica e nella sicurezza mediorientale a partire dalla Prima guerra mondiale. Nel corso del Novecento potenze come il Regno Unito, l’Unione Sovietica e da ultimo gli Stati Uniti lo hanno considerato di grande importanza nelle loro strategie a livello regionale e mondiale. In particolare, il Canale di Suez si è dimostrato cruciale non solo per la sicurezza del Golfo, ma anche delle rotte del commercio tra l’Asia e l’Europa. Dopo le guerre contro Israele del 1956, 1967 e 1973, il presidente al-Sādāt ha inaugurato un nuovo corso nella politica regionale egiziana, sfociato nella firma degli Accordi di Camp David nel 1978 e del Trattato di pace con Israele nel 1979. Se il riavvicinamento a Tel Aviv, da un lato, ha portato alla rottura delle relazioni diplomatiche con gli stati arabi e all’espulsione dalla Lega Araba dal 1979 al 1989, dall’altro è valso all’Egitto la concessione di aiuti economici e militari statunitensi per oltre due miliardi di dollari all’anno. Dalla fine degli anni Settanta l’Egitto si è adoperato per assicurare la stabilità e la pace regionale. Ciò non ha però impedito al paese di contribuire alla forza internazionale contro l’Iraq durante la guerra del Golfo del 1990-91 con 35.000 effettivi, il contingente più numeroso dopo quelli statunitense e britannico. Allo stesso modo, il paese ha fornito il proprio sostegno logistico agli Stati Uniti per l’invasione e l’occupazione dell’Iraq nel 2003, nonostante Mubārak fosse contrario al rovesciamento del regime di Saddam Hussein per il timore di ricadute negative sulla stabilità regionale e di un ridimensionamento della partnership con gli Stati Uniti, nonché del flusso di aiuti provenienti da Washington.

L’enfasi sulla stabilità regionale, cui è improntata la politica di difesa egiziana, spiega i diversi tentativi di mediazione condotti dall’Egitto sia tra arabi e israeliani sia, più di recente, tra le diverse fazioni palestinesi.

La fine del blocco di Gaza e l’accordo di riconciliazione tra Hamas e Fatah

Uno dei segnali di maggiore discontinuità con gli ultimi anni di presidenza Mubārak ha riguardato la gestione del valico di Rafah, che collega l’Egitto alla Striscia di Gaza.

Se infatti, da giugno 2007, il governo egiziano aveva aderito al blocco della Striscia voluto da Israele, limitando non solo il passaggio delle persone ma anche il traffico delle merci alla fine di maggio 2011 la giunta militare egiziana ha deciso per la sua riapertura. La decisione suggella un cambio di rotta nelle relazioni tra Egitto e Hamas, che era sempre stato inviso al regime di Mubārak a causa dei suoi legami con i Fratelli musulmani e con l’Iran, ed è figlia dell’accordo di riconciliazione raggiunto circa un mese prima, proprio al Cairo e sotto la mediazione delle autorità egiziane, tra le due più importanti fazioni palestinesi, Hamas appunto e Fatah.