formica

Nome comune degli Insetti Imenotteri Apocriti Aculeati Vespoidei appartenenti alla famiglia Formicidi. Conducono vita sociale, con un complesso differenziamento in caste ( eusocialità).

Anatomia e morfologia

Gli adulti hanno dimensioni da 2 mm fino a 4 cm (Anomma); capo grande, con antenne genicolate; peduncolo formato dal 2° e 3° urite che unisce il torace al resto dell’addome (gastro); questo subisce spesso un rigonfiamento (fisogastria) per il grande sviluppo degli ovari o per la dilatazione dell’ingluvie, che diventa organo di riserva trofica per tutta la colonia. Alcune specie sono munite di aculeo, che può essere sostituito da altro apparato velenifero. Hanno sistema nervoso centrale, con notevole sviluppo dei corpi peduncolati soprattutto nelle caste sterili. Il sistema secretore è costituito da numerose ghiandole specializzate tra cui ghiandole mandibolari, molto sviluppate nella regina, secernenti feromoni complessi e con funzioni diverse, ghiandole velenifere, connesse con l’armatura genitale femminile, l’organo ventrale, che elabora un feromone marcatore di piste ecc. La comunicazione delle f. è essenzialmente di tipo chimico, attraverso feromoni, essenziali per tutte le funzioni della colonia. Vista, udito e tatto sono invece poco sviluppati. Le larve sono apode, cieche, biancastre; quelle di alcune specie più primitive formano un bozzolo sericeo in cui si impupano.

Organizzazione sociale

La società delle f. consta di una o più femmine feconde (regine), maschi e operaie sterili. Le regine perdono le ali dopo il volo nuziale e sono provviste di borsa copulatrice in cui viene raccolto il liquido spermatico di più maschi. Le uova possono essere o no fecondate; nel primo caso si svilupperanno femmine, nel secondo maschi. Questi sono alati e muoiono subito dopo la copula. Le operaie sterili, attere, formano il nucleo della colonia; talvolta si differenziano più forme: macroergati, grandi, microergati, piccole, e dinergati, intermedie, con mandibole enormemente sviluppate. Dopo il volo nuziale la femmina fecondata inizia la fondazione di una colonia: costruito un nido, inizialmente di una sola camera, in un luogo adatto depone un primo gruppo di uova; fino alla loro schiusa rimane nel nido, e si nutre riassorbendo i muscoli alari. Le larve vengono nutrite con secrezioni salivari e danno origine a femmine sterili che iniziano a svolgere le attività della colonia: allargamento del nido, sua difesa e cura, approvvigionamento del cibo, alimentazione della regina e delle larve ecc. Dopo un certo tempo vengono prodotti maschi e femmine alati, che sciameranno formando nuove colonie. A seconda delle specie, la colonia può essere formata da una decina di individui fino ad oltre un milione. Talvolta più regine si riuniscono per formare il nido, e allora si hanno società poliginiche. Talora si hanno società miste, in cui convivono due specie. Nel parassitismo sociale, la femmina fecondata si fa adottare da un formicaio di altra specie, e se ne va quando sono diventate adulte le prime figlie, oppure si fa adottare da una colonia rimasta priva di regine, o ancora penetra in un formicaio e ne uccide la regina. In certe specie (per es. Anergates), prive della casta delle operaie, tale parassitismo è obbligatorio.

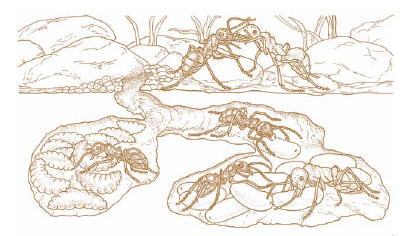

Con il nome di dulosi o schiavismo s’indica il comportamento di alcune specie che aggrediscono altre specie, impadronendosi di larve e pupe che poi allevano fino allo stadio adulto, per farsi coadiuvare da esse. Si può infine constatare la coabitazione di specie diverse con rapporti simbiotici più o meno stretti.

Le f. scavano e costruiscono i propri nidi in ambienti e con modalità, forma e dimensioni svariate. I formicai possono essere scavati nel terreno, nel legno tenero di alberi morti, oppure costruiti con legno triturato e impastato con saliva. Constano di numerose sale comunicanti per mezzo di gallerie; le operaie spostano le larve nelle varie stanze durante diverse ore del giorno (fig. 1 e 2), per mantenere le condizioni ambientali (di temperatura ecc.) più adatte, e separano uova, larve e pupe a seconda del loro grado di sviluppo.

Nel particolare ambiente del formicaio si raccolgono molti simbionti (➔ mirmecofilia).

Alimentazione

Le f. sono onnivore. Alcune specie sono specializzate su singole prede (per es. chilopodi, isopodi, uova di artropodi, altre formiche, termiti, vespe ecc.); altre sono polifaghe. Alcune sono prevalentemente carnivore, predatrici, altre si nutrono del nettare di fiori o delle secrezioni zuccherine (melata) degli Afidi, allevati da esse stesse. Molte si nutrono di semi, che accumulano nel nido impedendone la germinazione. Alcune specie (Atta ecc.) coltivano funghi simbionti su un substrato organico che viene raccolto e portato nel nido e che può variare, a seconda delle specie, da sostanze vegetali e insetti morti, a escrementi di insetti, a foglie, steli e fiori tagliuzzati ( f. tagliafoglie). Le f. si possono nutrire per trofallassi, scambiandosi secrezioni o cibo liquido rigurgitato; questo scambio costituisce anche un sistema di comunicazione importante per l’organizzazione della colonia.

Le f. rivestono un importante ruolo ecologico per l’azione svolta sul suolo, per la difesa delle piante dai parassiti e per l’eliminazione degli organismi morti. D’altra parte alcune specie sono in grado di provocare danni anche notevoli a coltivazioni e derrate alimentari. Alcune specie, trasportate involontariamente dall’uomo fuori dal loro areale primario sono divenute invasive, soppiantando le specie di f. autoctone e causando grossi danni alle attività umane (per es. f. argentina).

Sistematica ed evoluzione

La famiglia delle f. ha una distribuzione cosmopolita e costituisce il gruppo di insetti sociali più abbondante; oltre 12.000 specie, che costituiscono il 50% della biomassa degli insetti. È suddivisa in oltre 20 sottofamiglie (viventi), raggruppate nei complessi (cladi) dei: Formicomorfi, Mirmeciomorfi, Dorilomorfi, Leptanillomorfi, Poneromorfi e Mirmicomorfi. La famiglia si è evoluta nel Cretacico, da vespe non sociali (Tifidi). La sottofamiglia Sphecomyrmecinae, estinta, rappresenta l’anello di congiunzione tra le f. attuali e i progenitori Tifidi.

Sottofamiglie dei Formicomorfi sono: a) Dolichoderinae, distribuite nelle regioni calde e temperate, hanno pungiglione ridotto sostituito da ghiandole secernenti sostanze di allarme e di offesa; le colonie sono spesso grandi e vivono in nidi multipli (supercolonie); b) Formicinae, cosmopolite, comprendono circa 2500 specie, alcune arboricole, la gran parte di terra; pungiglione sostituito da ghiandole velenifere secernenti acido formico. I generi più diffusi sono Formica e Camponotus, molto diversificati.

I Mirmeciomorfi comprendono le sottofamiglie: a) Myrmecinae, dell’Australia, mostrano alcuni caratteri primitivi, come la presenza di più regine che possono andare in cerca di cibo per nutrire le larve, l’assenza di cooperazione tra le operaie nel foraggiamento, la presenza di pungiglione; b) Pseudomyrmecinae, tropicali, arboricole, spesso vivono in una relazione di mutualismo con Acacia e altre piante.

I Dorilomorfi comprendono, tra le altre, le sottofamiglie: a) Dorylinae, comprendono f. combattenti diffuse nelle regioni tropicali del Vecchio Mondo (o f. scacciatrici); hanno colonie grandi con operaie polimorfe e predano Artropodi (per es. Anomma). b) Ecitoninae, f. legionarie (o f. combattenti del Nuovo Mondo), raggiungono un alto grado di organizzazione sociale.

I Leptanillomorfi comprendono tra le altre la sottofamiglia Leptanillinae, migratrici, con comportamento simile alle f. combattenti, pantropicali, presenti anche in Sardegna e Corsica.

I Poneromorfi comprendono la sottofamiglia Ponerinae, primitive, predatrici, costituiscono società piccole, in genere poco organizzate.

I Mirmicomorfi comprendono la sottofamiglia Myrmicinae, cosmopolite, con circa 3000 specie che si nutrono in genere di insetti e di melata degli Afidi; alcune si nutrono di semi (mietitrici), altre coltivano funghi (per es. Atta).

F. amazzone (fig. 2) Nome comune di alcune specie di f. del genere Polyergus (Formicinae), fornite di mandibole falcate, incapaci di attendere ai lavori della società e di nutrirsi: devono quindi dipendere interamente dalle specie schiave.

F. argentina (Linepithema humile) F. dei Dolichoderinae, originaria dell’America Meridionale, ma diffusa anche nell’America Settentrionale, in Portogallo, Spagna, Francia e Italia. Le operaie, oltre a trarre nutrimento dalle secrezioni di Afidi e cocciniglie, invadono anche le abitazioni umane cercando cibo, assalgono gli alveari rubando il miele e uccidendo le api, invadono pollai, conigliere ecc., danneggiano le piante.

F. bulldog (o f. sergente) Nome comune di varie f. austrialiane del genere Myrmecia (Myrmecinae). Grandi, con occhi sviluppati e formidabile aculeo; predatrici, aggressive e agili.

F. legionaria (o f. combattente del Nuovo Mondo) Nome comune delle f. appartenenti alla sottofamiglia Ecitoninae. Nel genere Eciton si alternano due fasi: una stazionaria in cui la colonia rimane in una postazione riparata (bivacco), dove vengono deposte molte uova da cui nascono larve in breve tempo e emergono adulti dalle pupe del ciclo precedente, e una fase nomade in cui le larve completano lo sviluppo e vengono spostati i siti di bivacco ogni giorno, dopo aver compiuto razzie in sciame. Queste f. sono predatrici estremamente efficienti, che catturano anche grandi Artropodi e piccoli Vertebrati.

F. mietitrice (Messor barbarus) F. dei Myrmicinae, lunga 9-14 mm, comune nei paesi europei. Le operaie possono portare via dai campi grandi quantità di grano e altri cereali.

F. rizzaculo Nome comune di alcune specie di f. del genere Crematogaster, dei Myrmicinae, che hanno l’abitudine di tenere l’addome rialzato.

F. rossa (Formica rufa) F. dei Formicinae, comune in Italia. Esercita un controllo sugli insetti parassiti forestali.

F. delle zolle (Tetramorium caespitum) F. dei Myrmicinae, comune in Italia. Nidifica nel terreno, sotto i lastroni dei marciapiedi, nei muri delle abitazioni; onnivora.