Integrazione internazionale

Integrazione internazionale

Introduzione

Il termine 'integrazione economica internazionale' non ha un significato preciso e generalmente condiviso se non nella sua accezione più generale di riduzione degli ostacoli naturali, tecnologici e politico-economici alla maggiore e migliore interazione tra sistemi economici, e quindi al loro progressivo amalgama. In questo senso il significato del termine si avvicina a quello di processo di internazionalizzazione, crescita dell'interdipendenza tra economie nazionali e globalizzazione dell'economia mondiale. Quanto detto sottolinea almeno due aspetti importanti del fenomeno descritto dal termine 'integrazione economica': la sua natura di processo evolutivo e la sua essenza, che sta nella riduzione dell'importanza economica dei confini politici. Il termine, sempre nella sua accezione generale, è talvolta utilizzato anche per indicare il risultato finale del processo, ossia lo stato di cose in cui due o più economie si sono in pratica amalgamate e i confini politici delle parti componenti hanno perso del tutto il loro significato economico. Tale stato di cose, tuttavia, è più propriamente definito come piena o totale integrazione tra sistemi economici nazionali.

Neanche l'uso del termine 'integrazione economica' è di antica data e consolidato nella letteratura economica. Fritz Machlup (v., 1977), che ne ha studiato l'origine storica e l'uso, non ha trovato riferimenti a esso fino ai primi anni quaranta. Solo a partire dagli anni cinquanta, come è stato osservato da Ali El-Agraa (v., 1982), esso ha assunto un più preciso, anche se ristretto, significato nell'ambito della teoria del commercio internazionale. L'integrazione economica è infatti venuta a significare il processo attraverso il quale due o più paesi riducono in forma discriminatoria (ossia solo tra di loro) gli ostacoli esistenti al commercio e alla libera circolazione dei fattori di produzione, ed eventualmente decidono di cooperare o di coordinare le loro politiche anche in altri campi. In tal senso si è parlato di integrazione economica europea, riferendosi sia agli accordi di Roma del 1957 per la costituzione della Comunità Economica Europea (CEE) tra i paesi del Benelux, Francia, Germania Occidentale e Italia, che a quelli di Stoccolma del 1960 per la costituzione della Zona Europea di Libero Scambio (conosciuta anche come EFTA dal suo acronimo inglese) tra Regno Unito, Svezia, Norvegia, Danimarca, Austria e Svizzera, o più in generale di integrazione economica regionale per riferirsi agli accordi tra paesi dell'America Latina e dell'Africa conclusi negli anni successivi. In questa dimensione il termine è venuto a designare un processo evolutivo, a più stadi e con diverse finalità, iniziato su base regionale con la rimozione degli ostacoli più importanti alla circolazione di beni tra Stati membri.

A seconda della finalità si sono identificate diverse forme caratteristiche di integrazione economica: le zone di libero scambio, nelle quali determinati paesi eliminano gli ostacoli (tariffari e non) al commercio di beni tra di loro, ma mantengono ciascuno il proprio trattamento doganale nei confronti dei paesi terzi; le unioni doganali, nelle quali i paesi membri, oltre a creare una zona di libero scambio tra di loro, adottano un trattamento doganale comune nei confronti dei paesi terzi, ossia una politica commerciale comune; i mercati comuni, che oltre alla libera circolazione dei beni e alla comune politica commerciale prevedono la libera circolazione al loro interno di capitale e lavoro, i fattori di produzione più importanti e mobili; le unioni economiche, che oltre alla libera circolazione dei beni e dei fattori di produzione prevedono l'amalgama delle politiche monetarie e talvolta anche di quelle fiscali tra i paesi membri. Esse possono essere parziali o totali a seconda delle diverse politiche. Se tale amalgama è limitato a quelle monetarie, si parla di unioni monetarie.

Quelle sopraelencate sono forme caratteristiche del processo, che però non lo esauriscono, né lo descrivono per stadi necessari. L'EFTA, per esempio, è nata come, ed è rimasta solo, una zona di libero scambio. L'accordo tra Stati Uniti, Canada e Messico per la costituzione di una zona di libero scambio tra questi paesi (noto come NAFTA, dal suo acronimo inglese, e ratificato nel 1993) partecipa degli stessi caratteri dell'EFTA, anche se si propone di superarla in certi campi. La CEE è invece nata come un'unione doganale con l'obiettivo di diventare un mercato comune (obiettivo appena raggiunto), e si sta anche trasformando in un'unione monetaria (il Trattato di Maastricht del 1992 ne ha sancito l'obiettivo e i tempi di realizzazione). La forma più comune che l'integrazione economica ha preso tra paesi in via di sviluppo è stata quella della zona di libero scambio (come l'Associazione per il Libero Scambio tra i paesi dell'America Latina, la Comunità Economica dei paesi dell'Africa Occidentale e la Zona di Libero Scambio Asiatica, note rispettivamente come LAFTA, ECOWAS e AFTA dalle loro sigle inglesi). Accanto a esse sono sorte anche unioni doganali, come la Comunità Caraibica (CARICOM) e l'Unione Doganale dei Paesi dell'Africa del Sud (SACU). Molto meno numerosi sono stati i tentativi di formare veri e propri mercati comuni tra paesi in via di sviluppo.La teoria dell'integrazione economica, evolutasi attraverso i contributi importanti di James Meade (v., 1953), Jan Tinbergen (v., 1954) e Tibor Scitovsky (v., 1958), ha trovato le sue prime solide basi in quella delle unioni doganali (customs unions) sviluppata da Jacob Viner (v., 1950), James Meade (v., 1955), Richard Lipsey (v., 1957), Harry Johnson (v., 1965), Richard Cooper e Benton Massell (v., 1965). Essa pertanto si è in un primo tempo focalizzata su una dimensione particolare del processo di integrazione internazionale: quella commerciale. In parallelo agli sviluppi della teoria dell'integrazione commerciale si è evoluto il filone dell'integrazione monetaria, a partire da quella delle aree monetarie ottimali (optimum currency areas) cui hanno contribuito in maniera determinante Robert Mundell (v., 1961), Ronald McKinnon (v., 1969) e Herbert Grubel (v., 1970).

Integrazione economica internazionale: struttura

La ricerca di una definizione precisa e comprensiva dell'integrazione economica internazionale come pure l'analisi comparata di quelle esistenti (fatta per primo da Bela Balassa - v., 1961 - e da ultimo da Miroslav Jovanovic - v., 1992) non hanno sortito risultati molto positivi o anche solo accettati dalla maggioranza degli studiosi. Può invece essere utilmente data una definizione degli elementi più importanti della struttura dell'integrazione economica sul piano internazionale.

Al cuore del processo di integrazione sta la liberalizzazione dei movimenti di merci, capitale e lavoro tra i paesi interessati e la formazione di un mercato unico per i beni e i fattori di produzione (o parte di essi). Mobilità e non discriminazione sulla base dell'origine geografica ne sono le caratteristiche strutturali più importanti. In termini di mercati, l'integrazione viene a interessare quello dei beni (e servizi), del lavoro e dei capitali. Quando essa interessa il solo mercato dei beni, si può parlare di integrazione commerciale. Quando essa interessa quello dei fattori, siamo invece sul terreno dell'integrazione fattoriale. Quando essa interessa le politiche monetarie o fiscali, si è sul terreno dell'integrazione delle politiche economiche (policy integration).

Ci sono dunque tre specifiche categorie di transazioni tra paesi, che sottintendono l'integrazione economica tra gli stessi: l'interscambio di beni e servizi, i flussi internazionali di capitale (per investimenti produttivi, depositi in valuta all'estero, acquisizioni di altre attività finanziarie o reali estere) e i movimenti di persone (e imprese) da uno Stato all'altro. In più esiste la possibilità, a uno stadio più avanzato del processo, di armonizzazione o fusione delle politiche nazionali relative a certi settori dell'economia (agricoltura, industria, servizi) o di quelle riguardanti l'intero sistema economico (le cosiddette politiche macroeconomiche, concernenti il governo della moneta e il bilancio statale).

Esistono altresì tre vie, o approcci, all'integrazione economica: quella unilaterale, che si ha quando un paese decide motu proprio di liberalizzare uno o più dei suoi mercati interni, ossia di renderli accessibili a prodotti o fattori di provenienza straniera; quella plurilaterale, nella quale diversi paesi si impegnano a fare ciò solo tra loro e in genere simultaneamente; infine, quella multilaterale, che si ha quando la liberalizzazione di uno o più dei mercati interni avviene con la partecipazione di un gruppo molto ampio di paesi e sulla base di regole comuni, accettate da tutti.

Esempi del primo approccio sono le liberalizzazioni dei regimi di importazione unilateralmente effettuate da molti paesi industrializzati subito dopo la fine della seconda guerra mondiale e da numerosi paesi in via di sviluppo durante gli anni ottanta, nel contesto di programmi di aggiustamento strutturale delle loro economie che ne prevedevano la progressiva apertura verso l'esterno. Esempi del secondo sono quasi tutti gli schemi di integrazione economica regionale, quali la CEE, l'EFTA, la NAFTA e la LAFTA, fondati sulla liberalizzazione del commercio di beni (e servizi) tra i paesi membri. Solo all'interno della CEE, come si è detto, l'integrazione è avanzata dal mercato dei beni a quello dei fattori e sta estendendosi al campo delle politiche monetarie dei paesi membri. L'esempio forse più importante del terzo approccio è quello della liberalizzazione commerciale nell'ambito dell'Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio (GATT), che avviene su base multilaterale e non discriminatoria nei confronti di tutti i paesi membri (v. Sacerdoti, 1991³).

Così definita, la struttura di base dell'integrazione economica viene a dipendere sia da fattori tecnici che politici. Lo sviluppo tecnologico, nella misura in cui rende fattibile un numero più grande di transazioni tra nazioni o le rende meno costose, favorisce l'integrazione economica sul piano internazionale. Si pensi alle innovazioni riguardanti i mezzi di trasporto e le comunicazioni tra nazioni, che hanno drasticamente ridotto quella che Geoffrey Blainey (v., 1966) ha chiamato "la tirannia della distanza". Ma se gli sviluppi tecnologici delimitano la sfera del possibile, le decisioni riguardanti l'integrazione economica tra Stati debbono necessariamente essere prese dai governi. Esse sono per loro natura decisioni politiche, aventi finalità sia economiche (quali i benefici derivanti dall'integrazione) che strategico-militari (come il rafforzamento di relazioni amichevoli tra nazioni limitrofe o la creazione di gruppi economicamente più omogenei di nazioni che fronteggiano un comune avversario o una comune minaccia). La creazione della CEE, per esempio, ha avuto ambedue queste motivazioni. Le seconde (dal mantenimento della pace tra Francia e Germania sul continente europeo alla necessità di fronteggiare la comune minaccia sovietica, vera o presunta che fosse) sono probabilmente state più forti di quelle economiche. David Henderson, quindi, coglie nel segno quando scrive che "la storia dell'integrazione economica internazionale è in parte una storia di progresso tecnico e di diffusione di idee e gusti nuovi al di là delle frontiere nazionali, ma è anche, e forse in modo dominante, una storia politica" (v. Henderson, 1992, p. 636).

Integrazione economica internazionale: tendenze

Nel senso più generale del termine l'integrazione economica internazionale ha fatto grandi passi in campo commerciale. Il mercato dei beni (e in parte minore quello dei servizi) si è vieppiù integrato a livello internazionale, con l'espansione del commercio estero e la liberalizzazione degli scambi. Il primo esempio di unione doganale nell'Europa moderna si ebbe nel 1834 con la creazione dello Zollverein. Una forte tendenza verso l'integrazione del mercato dei beni commerciabili divenne evidente nel periodo tra il 1860 e il 1913, ossia dalla firma del Trattato Cobden-Chevalier, che sanciva la liberalizzazione del commercio tra Francia e Regno Unito, fino all'inizio del primo conflitto mondiale, quando il rapporto esportazioni-PIL per i 32 paesi i cui dati sono disponibili aveva raggiunto complessivamente il 10,5% (v. Maddison, 1989).

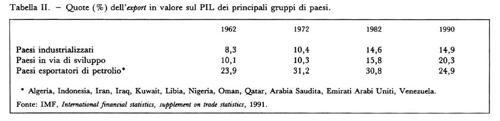

Dopo i rovesci verificatisi nel periodo tra le due guerre mondiali, e specialmente dopo la 'grande depressione', quando la maggioranza dei paesi industriali fece ricorso a sempre più estese restrizioni commerciali (su base competitiva) e, più in generale, si avvalse di politiche di 'accattonaggio a spese dei vicini', l'integrazione commerciale riprese vigore al termine della seconda guerra mondiale. Essa venne favorita dal ripristino di un sistema multilaterale di pagamenti nell'ambito del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e dall'entrata in vigore del GATT. L'eliminazione delle più importanti barriere quantitative al commercio tra Stati, in vigore sul piano bilaterale, e la progressiva riduzione delle barriere tariffarie sul piano multilaterale, assieme a una forte crescita dei redditi individuali sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo, ha fatto sì che già nel 1973 il rapporto esportazioni-PIL per lo stesso gruppo di paesi ritornasse ai suoi livelli massimi precedenti, per giungere al 15% alla fine degli anni ottanta.

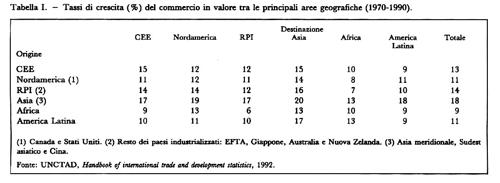

Altrettanto significativo è il fatto che il commercio di beni sia cresciuto tanto all'interno di zone di libero scambio o unioni doganali quanto tra queste e il resto del mondo, ossia tanto all'interno di aree in via d'integrazione (come la CEE e il Nordamerica) quanto tra paesi e regioni non legati tra loro da particolari rapporti integrativi, come per esempio tra Nordamerica e l'intera area asiatica, e tra Giappone e Nordamerica (v. tab. I). A tale crescita hanno contribuito sia la riduzione delle barriere artificiali (quelle create dai governi) all'interscambio tra paesi, sia gli sviluppi tecnologici che ne hanno esteso il raggio merceologico e quello geografico, sia lo sviluppo della produzione manifatturiera su scala mondiale. Parimenti significativa è la tendenza del commercio di beni tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo a crescere rapidamente, e in ambedue i gruppi a un tasso superiore a quello del prodotto nazionale. Ciò spiega la tendenza dei rapporti esportazioni-PIL a crescere nel tempo a partire dalle liberalizzazioni dei regimi commerciali avvenute dopo la fine del secondo conflitto mondiale (v. tab. II). L'integrazione è altresì proseguita nei mercati dei capitali, che sono diventati sempre più interconnessi sul piano internazionale e sui quali è anche diminuito il grado di regolamentazione da parte delle varie autorità di governo. Ciò vale soprattutto, ma non esclusivamente, per il capitale finanziario, i cui movimenti da paese a paese sono diventati sempre più liberi ed estesi, dando ai mercati finanziari una parvenza concreta di integrazione e un'importanza senza precedenti. L'internazionalizzazione di questi mercati è espressa efficacemente dalla possibilità che investitori e speculatori ora hanno di operare in essi ventiquattr'ore al giorno, da un'area del mondo a una qualsiasi altra, approfittando della loro vasta apertura e dispersione geografica.

Anche i mercati del credito bancario si sono sempre più internazionalizzati ed espansi a partire dagli anni sessanta, con l'estensione del raggio d'azione delle banche commerciali prima a tutti i maggiori paesi industrializzati e, a partire dagli anni settanta, anche ai paesi in via di sviluppo. Tale tendenza non è stata scevra di turbolenze sia per le banche che per i loro clienti esteri, come è stato dimostrato dalla 'crisi del debito' scoppiata agli inizi degli anni ottanta, che per un certo periodo di tempo ha anche ridimensionato la portata del processo di internazionalizzazione dei mercati del credito bancario. Accanto ai flussi di credito bancario da un paese all'altro, hanno continuato a crescere anche quelli relativi agli investimenti esteri, diretti e di portafoglio, pur se questi ultimi non hanno ancora riacquistato il peso che avevano avuto nel periodo antecedente alla prima guerra mondiale.

Lo sviluppo dei mercati dei capitali nel secondo dopoguerra deve molto alla stabilità indotta dal sistema dei pagamenti internazionali, alla liberalizzazione delle transazioni di conto corrente, intervenuta rapidamente e massicciamente in tutti i maggiori paesi industrializzati a partire dagli anni cinquanta, e alla successiva eliminazione dei controlli esistenti sulle transazioni in conto capitale, prima nel Regno Unito (alla fine degli anni settanta), poi in Giappone (all'inizio degli anni ottanta) e finalmente negli altri paesi d'Europa (durante gli anni ottanta). La deregolamentazione finanziaria che ha interessato un poco tutti i paesi industrializzati, e sta ora estendendosi anche a numerosi paesi in via di sviluppo a reddito medio in Asia e in America Latina, è andata nella stessa direzione, favorendo l'integrazione sempre maggiore di questi mercati sul piano internazionale.

Lo sviluppo della tecnologia, soprattutto quella delle telecomunicazioni, ha contribuito a rendere disponibile in tempo reale l'informazione necessaria ai vari agenti per operare simultaneamente in più mercati (nazionali ed esteri) e accedere agli stessi in maniera efficiente, a costi minimi e quasi indipendentemente dalla loro localizzazione fisica. Diffusione dell'informazione, riduzione dei costi di accesso, accesso plurimo e simultaneo a più mercati hanno favorito l'allargamento e l'internazionalizzazione di tutti i mercati dei capitali, ma in special modo di quelli finanziari. La dimensione di questi mercati è triplicata su scala mondiale nei soli anni ottanta. I crediti bancari ne costituiscono pressappoco la metà, mentre obbligazioni e azioni contano ciascuna per un quarto del totale. Le attività strettamente internazionali (o per la nazionalità del detentore o per la loro denominazione in moneta estera o per ambedue questi fattori) ne rappresentavano nel 1988 poco meno di un quinto del totale (v. UNCTAD, 1990).

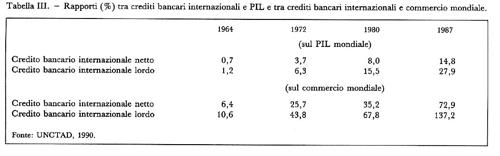

L'internazionalizzazione dei mercati finanziari ha anche significato un sempre maggior peso e profondità delle attività finanziarie sul piano globale. Se la crescita della produzione mondiale, del commercio e degli investimenti tende naturalmente a far aumentare il volume delle transazioni finanziarie, nei tre decenni scorsi l'espansione di queste ultime è stata nettamente superiore a quella delle transazioni reali su scala mondiale. Ciò è riflesso, per esempio, dall'evoluzione dei rapporti tra i crediti bancari internazionali (netti o lordi) e il PIL o il commercio mondiale, due indicatori dei quali è possibile tracciare l'evoluzione su un arco di tempo abbastanza lungo (v. tab. III).

In senso più restrittivo, l'espansione dell'integrazione economica può essere desunta sia dall'aumento della quota di commercio infraregionale sul totale del commercio estero (intendendo per commercio infraregionale quello che avviene all'interno delle diverse unioni tra Stati aventi scopo economico), che dall'aumento del numero dei processi di integrazione, mentre il loro approfondimento può essere constatato nel passaggio da forme meno complesse a forme più complesse di integrazione all'interno delle unioni stesse.

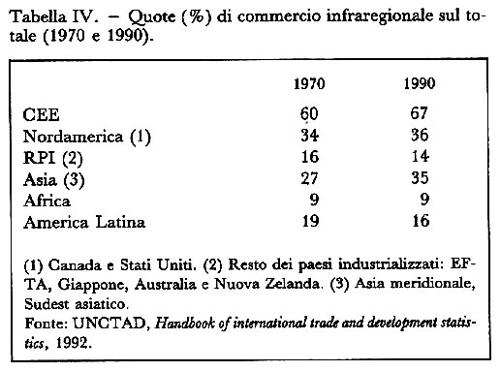

Tra il 1970 e il 1990 la quota di commercio infraregionale sul totale è aumentata sia in Europa che nel Nordamerica e nell'Asia, per giungere rispettivamente al 67, al 36 e al 35% (v. tab. IV). Il numero degli schemi di integrazione regionale è cresciuto molto rapidamente a partire dalla creazione della CEE alla fine degli anni cinquanta. Attualmente se ne contano ventinove, di cui quattro in Europa, uno in Nordamerica, tre in Asia, due in Medio Oriente, nove in Africa e dieci in America Latina, alcuni dei quali sovrapposti ad altri, specialmente in queste ultime due regioni (per un esame di tutti questi schemi v. El-Agraa, 1994).

L'approfondimento dei processi di integrazione è stato, invece, molto meno generalizzato e significativo di quanto non sia stato il loro allargamento numerico. Alcuni degli schemi più semplici di integrazione regionale, quale l'EFTA, raggiunto il loro scopo - la creazione di una zona di libero scambio tra i membri - hanno cessato di evolversi. Altri, come la LAFTA, non hanno mai raggiunto nemmeno i loro obiettivi minimi. La CEE, invece, è divenuta un mercato comune e sta avviandosi a diventare un'unione monetaria. Il Patto Andino (PA) e il Mercato Comune Centroamericano (MCCA), che si proponevano di realizzare dapprima una unione doganale tra i paesi membri, e successivamente un vero e proprio mercato comune tra gli stessi, non si sono evoluti nella direzione prevista. Lo stesso si può dire della Comunità Economica dell'Africa Occidentale (CEAO), che non ha ancora raggiunto neanche lo stadio dell'unione doganale. La Comunità Economica Est-Africana (CEEA) si è invece dissolta (per un esame di tutti questi schemi v. El-Agraa, 1982), e lo stesso destino è toccato recentemente al COMECON, l'organizzazione per la cooperazione economica tra gli Stati socialisti dell'Europa. Nuova è la zona di libero scambio nordamericana (NAFTA), costruita sopra i precedenti accordi bilaterali sul commercio tra Canada e Stati Uniti, che si propone anche la libera circolazione dei capitali da investimento e delle imprese nei paesi membri. Lento, anche se evidente, è il progresso nella cooperazione commerciale tra i paesi del Sudest asiatico, avviata quasi in sordina con la formazione dell'Associazione dei paesi del Sudest Asiatico (ASEAN, dalla sua sigla inglese) nel 1967 e proseguita nel 1991 con l'AFTA.

La teoria dell'integrazione economica

La teoria si è sviluppata inizialmente sul terreno dell'integrazione commerciale e si è successivamente estesa anche a quello dell'integrazione monetaria. Punto di partenza sono state le unioni doganali, ossia i tentativi fatti da gruppi di paesi di rendere libero il loro commercio, ma non quello con i paesi al di fuori dell'unione. In tale situazione si viene a favorire l'interscambio commerciale tra i paesi membri, ma a restringere in genere quello con i terzi. Le unioni doganali, infatti, hanno contemporaneamente un effetto, diretto o indiretto, di promozione del commercio tra i paesi che le formano, e uno di restrizione dello stesso, più o meno marcato, tra essi e il resto del mondo. Il secondo effetto, pur non essendo necessario, rende ragione della forte propensione a formare blocchi commerciali regionali, o quantomeno la rinforza. Tale propensione si fonda almeno in parte sulla discriminazione commerciale che si rende possibile a favore dei membri.

Lo sviluppo della teoria delle unioni commerciali è stato anche favorito dalla possibilità di esaminarne gli effetti nel quadro della teoria neoclassica del commercio internazionale e attraverso l'uso del suo ben sperimentato armamentario analitico. Di fatto, la più lenta evoluzione, per esempio, della teoria delle unioni economiche rispetto a quella delle unioni doganali può essere ricondotta ai vincoli imposti da alcuni degli assunti standard della teoria neoclassica, come i ritorni di scala costanti e la perfetta concorrenza. Non a caso il rinnovato interesse per la teoria e la politica economica delle unioni doganali si è manifestato durante la fase di sviluppo della cosiddetta nuova teoria del commercio internazionale, che a tali vincoli ha cercato di ovviare. Con ritorni di scala crescenti e concorrenza imperfetta (assunti standard della 'nuova teoria') le motivazioni al commercio, all'investimento estero e all'integrazione economica aumentano infatti di numero, e vanno anche ben al di là dello sfruttamento dei vantaggi comparati derivanti dalle differenze nelle dotazioni fattoriali, nei gusti o nelle tecniche di produzione di cui si è occupata in prevalenza la teoria tradizionale. Parimenti crescono le giustificazioni all'intervento dell'autorità pubblica in campo commerciale, per far unilateralmente spazio alle imprese nazionali o per favorirne la cooperazione (o collusione) sia nell'ambito nazionale che in quello regionale.

Zone di libero scambio e unioni doganali

Mentre la rimozione degli impedimenti tariffari al commercio tra un gruppo di paesi, a parità di trattamento di quelli terzi, poteva essere intuitivamente considerata come positiva anche prima dello sviluppo della teoria delle unioni doganali, in quanto migliorativa dell'efficienza nell'uso di risorse all'interno del gruppo, spetta a questa teoria l'aver messo in evidenza che, accanto agli effetti sicuramente positivi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi tra paesi membri, ne potevano contemporaneamente insorgere anche di negativi, dovuti alla possibile discriminazione commerciale nei confronti di paesi terzi. In questo senso la rimozione discriminatoria di ostacoli al commercio (discriminatoria perché avente luogo solo tra alcuni paesi) poteva essere vista come una reciproca concessione di preferenze commerciali a scapito dei paesi terzi. La combinazione di effetti creativi ed effetti distorsivi del commercio è stata così posta al centro dell'attenzione: dal bilancio tra questi due insiemi di effetti si è fatta dipendere la desiderabilità, sul piano globale, della formazione di unioni doganali.

Questa è la conclusione di Viner (v., 1950), che oltre ad avere un fondamento teorico, almeno nell'ambito del modello analitico utilizzato, è altresì servita a dare fondamento economico alla politica sottostante le unioni doganali - ossia alle scelte delle parti in causa. Tali unioni servirebbero a favorire la coesione tra i membri e ad aumentarne il benessere economico, a scapito, o almeno a esclusione, dei non membri. Esiste infatti, come messo in evidenza da Kemp e Wan (v., 1976), la possibilità per i paesi membri di annullarne l'impatto negativo - in termini di benessere - sul resto del mondo, ma questa soluzione deve essere ricercata, non si produce automaticamente.

In termini economici l'effetto di creazione di commercio (trade creation) tra paesi membri deriva dal rimpiazzo di una produzione nazionale più costosa in uno o più di essi con una produzione meno costosa proveniente da altri membri dell'unione. L'effetto di diversione del commercio (trade diversion) deriva invece dalla sostituzione di una produzione meno costosa prima importata da paesi terzi con una produzione più costosa importata invece da paesi partners, ora favoriti dal punto di vista tariffario.Rielaborata e raffinata da Cooper e Massell (v., 1965) e da Johnson (v., 1965), la distinzione vineriana è rimasta al centro dell'analisi degli effetti economici e dell'economia politica delle unioni doganali. Si è infatti messo in evidenza, pur nell'ambito di specifiche ipotesi circa l'uso delle tariffe a scopi non economici da parte dei governi e circa la propensione dei paesi ad avere una propria produzione industriale, come sia la creazione che la diversione del commercio generate da un'unione doganale aumentino i guadagni dei paesi membri, e come la diversione di commercio sia - per il paese che concede la preferenza - da anteporre alla creazione di commercio, in quanto la prima non ha effetto sulla produzione interna (dato che essa implica solo sostituzione di import con altro import), mentre la seconda la riduce.

Senza mai giungere a conclusioni definitive, essendosi mossa in un contesto tipico di second best, dove la rimozione di un dato insieme di distorsioni è accompagnata dalla contemporanea erezione di altre, la teoria delle unioni doganali è pur sempre arrivata a indicare almeno alcune delle condizioni nelle quali gli effetti di creazione di commercio (ossia quelli positivi dal punto di vista del benessere) tendono a essere maggiori: a) più elevata è la tariffa tra paesi membri prima della formazione dell'unione doganale e maggiori risulteranno i benefici della sua rimozione; b) più alta è l'elasticità rispetto al prezzo della domanda e dell'offerta interna e più grandi saranno i miglioramenti di benessere che deriveranno dalla rimozione della tariffa esistente; c) più ampia è la dimensione dell'unione doganale e maggiore sarà la probabilità di una creazione di commercio all'interno di essa; d) più alta è la domanda di beni prodotti da paesi membri dell'unione e più bassa quella da paesi terzi, maggiore sarà la creazione di commercio tra i membri. Talvolta viene anche specificato che più alta è la complementarità economica tra paesi membri (ossia più grandi sono le differenze nei costi unitari di produzione per gli stessi beni e nelle dotazioni fattoriali), più grandi tenderanno a essere i potenziali benefici dell'unione, in quanto il commercio interindustriale (ossia l'interscambio di beni prodotti da industrie diverse) tra i paesi membri ne viene favorito. Tale conclusione, tuttavia, deve essere precisata con l'osservazione che anche paesi aventi costi unitari di produzione simili per prodotti simili, e dotazioni fattoriali analoghe, possono in certe condizioni incrementare il commercio infraindustriale di beni (ossia l'interscambio di beni appartenenti alla stessa branca industriale). Quest'ultimo è il caso della Comunità Europea, all'interno della quale il commercio è progressivamente diventato infraindustriale per la stragrande maggioranza dei paesi membri (v. Commissione delle Comunità Europee, 1990, p. 41).

Mercati comuni

Fin dall'inizio gli studiosi dell'integrazione economica hanno messo in evidenza che i vantaggi potenziali di varie sue forme potevano andare ben al di là di quelli di breve periodo e una tantum derivanti dalla creazione e diversione di flussi di commercio. Tinbergen (v., 1954), per esempio, distingueva tra effetti di breve termine ed effetti di lungo termine del processo di integrazione economica, tra i quali ultimi egli annoverava gli aumenti di efficienza produttiva derivanti dall'operare delle imprese in mercati più ampi e/o più competitivi. Balassa (v., 1961) distingueva, nella stessa direzione, tra benefici statici (allocativi) dell'integrazione economica e benefici dinamici (di crescita), derivanti da aumenti nella produttività dei fattori. Questi effetti dinamici erano attribuiti a economie di scala generate dall'aumento nella dimensione del mercato per le imprese operanti all'interno dell'unione e per l'intera industria, a economie esterne alle imprese (o alla stessa industria) aventi anch'esse un effetto di riduzione dei costi di produzione, all'intensificarsi della concorrenza nonché al miglioramento delle tecniche di produzione generato in tali condizioni (il cosiddetto 'progresso tecnico autonomo').

Nonostante queste utili distinzioni, l'analisi teorica dei benefici dinamici delle unioni doganali, e più in generale dell'integrazione economica, è stata lenta, per la difficoltà di internalizzare nel modello neoclassico di riferimento gli effetti delle economie di scala, del progresso tecnologico e della concorrenza imperfetta. La presenza (o il semplice assunto) di economie di scala, infatti, genera la necessità di affrontare il problema della concorrenza imperfetta, poiché anche in un mercato allargato il numero delle imprese che in esso possono operare su scala ottimale sarà presumibilmente piccolo.

Anche il passaggio dalla teoria delle unioni doganali a quella dei mercati comuni si è dimostrato difficile. Caratteristica di un mercato comune è infatti la libera circolazione di capitale e lavoro tra paesi membri. L'integrazione dei mercati dei fattori di produzione può essere pensata come generatrice di ulteriori effetti allocativi di segno positivo, in conseguenza di movimenti di capitale e di fattore lavoro da paesi o attività dove la loro produttività è minore a paesi o attività dove essa è maggiore. Ma gli effetti più importanti dell'integrazione fattoriale sono di natura dinamica: essi hanno a che fare con le economie di scala, la tipologia di concorrenza che queste determinano e il progresso tecnologico che ne deriva.

Economie di scala sono rese possibili dall'estensione dei mercati su base regionale. Imprese prima operanti al di sotto dei minimi di efficienza possono in mercati più ampi produrre lungo le loro curve di apprendimento. Economie di scala per l'intera industria possono poi essere generate in conseguenza di effetti di spill-over (quali i trasferimenti di know-how da industrie a monte a industrie a valle), di economie nei trasporti e comunicazioni e nella ricerca e sviluppo.In spazi economici più ampi come quelli generati da mercati comuni, dove siano presenti economie di scala ed effetti di spill-over, un certo ammontare di protezione temporanea può essere utilizzato per promuovere l'export. Se la protezione permette alle imprese di muoversi lungo le loro curve di costo e di realizzare nel tempo costi unitari minori, essa può essere coniugata con la promozione futura dell'export. Qui abbiamo quella che viene paradossalmente chiamata 'protezione commerciale a scopo di promozione del commercio'. In talune industrie di paesi aventi ampi mercati interni tali effetti si sono rivelati di significativa importanza (v. Baldwin e Krugman, 1986).

Effetti dinamici importanti possono derivare dall'aumento della concorrenza dovuta alla liberalizzazione del commercio su base regionale e alla più libera circolazione dei fattori. I mercati diventano più efficienti e trasparenti e la produttività dei fattori aumenta. Ma, si è già osservato, tale aumento può avvenire all'interno di regimi di concorrenza imperfetta (come la concorrenza oligopolistica). In presenza di economie di scala, l'aumento di dimensione del mercato interno non genera infatti necessariamente un movimento in direzione della libera concorrenza. Anche l'adozione di tecnologie più avanzate può essere facilitata dall'ampliamento del mercato. Ma resta vero che, pure in contesti di concorrenza imperfetta, incrementi di concorrenza tenderanno a limitare i costi sociali della collusione.

L'esperienza della Comunità Europea ha mostrato come nella sua fase di unione doganale ai guadagni iniziali di creazione di commercio, facilitati dall'alto grado di apertura esterna da essa raggiunta e mantenuta, sono seguiti quelli della specializzazione infraindustriale. La progressiva integrazione economica sembra aver generato anche notevoli vantaggi dinamici, con miglioramenti nei tassi di crescita dell'intera regione. Anche dal completamento del mercato unico interno ci si aspettano guadagni dinamici di significativa portata (v. Cecchini, 1988; v. Baldwin, 1989).

Unioni monetarie

Un'unione monetaria ha due componenti chiave: l'integrazione dei mercati dei capitali e l'unificazione del tasso di cambio tra i membri. Ciò può avvenire quando tra essi si introduce una moneta unica, oppure quando, in presenza di diverse monete nazionali, i tassi di cambio tra le monete nazionali vengono mantenuti fissi.In pratica l'unione monetaria implica la stretta coordinazione delle politiche monetarie tra i paesi membri (per assicurare il mantenimento di cambi fissi tra le loro monete) e l'assenza di controlli sulle transazioni di conto corrente e di conto capitale tra i paesi membri (per assicurare la piena convertibilità delle loro monete) e possibilmente anche l'esistenza di un pool comune di riserve (per difendere le parità di cambio). Nella dimensione più completa l'unione monetaria implica una moneta comune e una banca centrale comune.

La giustificazione più importante e convincente dell'unione monetaria è quella della certezza dei rapporti di cambio tra i paesi membri. Tale certezza favorisce le decisioni di investimento (che sono per loro natura di lungo termine) e permette la modifica piena della natura, della scala e della distribuzione geografica dell'attività economica tra tali paesi (v. Scitovsky, 1958). Questa giustificazione differisce da quella più frequentemente utilizzata, secondo la quale una riduzione delle variazioni nei rapporti di cambio favorirebbe lo sviluppo del commercio tra i membri di un'unione monetaria, il cui riscontro empirico non è molto forte. La stabilità nei rapporti di cambio, e ancor più la moneta unica, riduce i costi di transazione di qualsiasi attività al di fuori dei confini nazionali, e in questo senso anche di quella commerciale. Ma i suoi benefici sono di carattere molto più generale.

I costi dell'unione monetaria sono essenzialmente due. Da un lato i paesi membri perdono la possibilità di esercitare il cosiddetto 'signoraggio', ossia la possibilità di finanziare il loro deficit di bilancio attraverso creazione di moneta invece che con la vendita di strumenti di debito (quali i buoni del Tesoro). La perdita di quella che è talvolta chiamata 'l'imposta da inflazione', poiché il crear moneta tende a generare inflazione quanto più vicina l'economia si trovi al punto di pieno impiego delle risorse, deriva dalla convergenza dei tassi di inflazione che l'unione monetaria determina nei paesi membri. Dall'altro lato i paesi membri perdono l'uso del tasso di cambio come strumento di politica economica, come rilevato da Mundell (v., 1961) nel quadro della sua analisi delle aree monetarie ottimali. La variazione del tasso di cambio di un paese è particolarmente utile quando prezzi e salari sono rigidi. Anche nell'ambito di una unione monetaria le variazioni dei rapporti di cambio tra i paesi membri saranno naturalmente tanto più utili quanto più frequenti e asimmetrici sono gli shocks esterni cui sono sottoposti.

Il bilancio tra costi e benefici di un'unione monetaria, così come quello tra effetti di diversione ed effetti di creazione di commercio di un'unione doganale, è questione empirica. Deriva dalle condizioni di partenza e da quelle di struttura delle economie dei paesi membri, ivi compresi i valori dei parametri di base che sono maggiormente rilevanti.

L'economia politica dell'integrazione regionale

L'economia politica dell'integrazione regionale varia a seconda delle sue forme e all'interno di ciascuna di esse a seconda delle preferenze dei paesi membri in materia di rapporti esterni, commerciali e di altra natura. Chiaramente importanti sono il grado di apertura mantenuto nei confronti del resto del mondo e la dimensione del gruppo di paesi che la compongono, non solo per l'ammontare di diversione commerciale che essi tendono a generare, ma anche per gli effetti sulle ragioni di scambio che da tali fattori derivano. Più alta sarà la protezione comune mantenuta da un'unione doganale o da un'unione economica fra Stati, maggiore risulterà l'ammontare di diversione commerciale a spese dei paesi che ne sono esclusi (e viceversa). Da essa dipenderanno presumibilmente anche le probabilità e l'entità delle ritorsioni commerciali contro i membri dell'unione effettuabili dagli esclusi.

Ma dal grado di protezione mantenuto nei confronti dei paesi non membri viene a dipendere anche l'effetto sulle ragioni di scambio dei paesi che formano l'unione. Più grande sarà l'effetto di diversione commerciale, maggiore risulterà, ceteris paribus, il miglioramento delle loro ragioni di scambio. La riduzione dell' import dai paesi terzi tenderà a farne abbassare i prezzi. La limitazione dell'export verso i paesi terzi ne farà al tempo stesso aumentare i prezzi sui mercati internazionali. Tali effetti saranno poi tanto più ampi quanto più grande sarà la dimensione commerciale dell'unione e quindi il suo peso relativo nel commercio mondiale dei beni in questione.

L'economia politica di una qualsiasi forma di integrazione economica tra Stati dipende anche dal sistema di relazioni globali in cui essa si colloca e dalle regole che la governano. Le regole GATT in materia di rapporti commerciali tendono, per esempio, a circoscriverne gli effetti negativi in materia di commercio. Secondo il GATT, le unioni doganali su base regionale non possono essere più discriminatorie nei confronti dei paesi terzi di quanto non fossero (nella media) le loro singole componenti prima dell'unione. In altre parole, le unioni doganali dovrebbero essere dirette a liberalizzare il commercio tra i membri senza aumentare la discriminazione nei confronti dei paesi terzi. Oltre a ciò, i negoziati GATT sulla liberalizzazione tariffaria hanno altresì contribuito ad aumentare l'apertura esterna delle unioni doganali esistenti (quella della CEE, ad esempio), riducendone il grado originario di discriminazione nei confronti dei paesi non membri.

Nonostante il fatto che la politica economica delle unioni doganali non sia prevedibile con precisione, si può ragionevolmente presumere che quanto più grande è l'unione tanto più alta sarà la tentazione dei suoi membri di migliorare le ragioni di scambio collettive a spese dei terzi. In tale prospettiva sono da collocare molte delle attrattive esercitate dai cosiddetti blocchi commerciali (v. Grilli, 1992). Anche nel contesto dei moderni modelli strategici del commercio internazionale si è messo in evidenza come il comportamento non cooperativo ottimale dei blocchi commerciali sia quello della discriminazione nei confronti dei paesi terzi (v. Krugman, 1989). Ma la discriminazione ingenera ritorsione e in questo caso porta a una diminuzione del benessere collettivo. Tale risultato, dimostrato in precedenza dalla teoria tradizionale della tariffa ottimale, mantiene tutta la sua validità anche in condizioni di concorrenza imperfetta e in presenza di commercio infraindustriale.

Paesi in via di sviluppo e integrazione economica internazionale

Nel senso generale del termine il processo di integrazione economica internazionale ha interessato fortemente anche i paesi in via di sviluppo, i cui legami reciproci e con i paesi industrializzati si sono fatti sempre più stretti attraverso i mercati internazionali sia dei beni che dei capitali. Anche le migrazioni dai paesi in via di sviluppo ai paesi industrializzati e a quelli esportatori di petrolio sono aumentate, creando nuovi legami di interdipendenza economica tra questi diversi gruppi di paesi. Nel senso più ristretto del termine l'integrazione economica su base regionale è stata ampiamente sperimentata dai paesi in via di sviluppo a cominciare dagli anni cinquanta, prima in America Latina e successivamente in Africa e in Asia.

La proliferazione di schemi di integrazione regionale tra paesi in via di sviluppo (v. El-Agraa, 1994), specialmente zone di libero scambio e unioni doganali, non è stata segnata da successi di rilievo. Il più delle volte questi tentativi sono falliti, o hanno sortito risultati molto modesti e quasi sempre inferiori alle aspettative dei paesi membri.

L'apparente divario tra la credibilità che l'idea dell'integrazione regionale ancora conserva e la limitata efficacia dei molti schemi finora tentati si spiega con le seguenti ragioni: a) le economie di molti paesi in via di sviluppo producono beni non molto differenziabili tra loro (si pensi ai paesi africani che producono le stesse materie prime agricole o minerarie); le economie di questi paesi sono competitive tra loro perché strutturalmente molto simili e il commercio interindustriale ha dunque portata limitata; b) in numerosi paesi dove le strutture economiche sono almeno potenzialmente complementari, e quindi i benefici della specializzazione interindustriale esistono almeno in prospettiva, e dove l'allargamento dei mercati interni può favorirne la realizzazione, il perseguimento di politiche orientate verso l'interno è entrato spesso in collisione con il bisogno di apertura verso l'esterno che è inerente a una integrazione regionale efficiente; tale è stato il caso di molti degli schemi di integrazione avviati in America Latina; c) praticamente in tutti gli schemi tentati tra paesi in via di sviluppo i problemi di implementazione sono stati molto grandi, soprattutto per la difficoltà politica di giustificarne i vantaggi, a fronte di una distribuzione ineguale dei loro benefici più immediati; di questa difficoltà hanno sofferto sia gli schemi di unione doganale che quelli di mercato comune. Più generalmente, come mostrato da El-Agraa (v., 1994), non esiste alcuna solida giustificazione per unioni doganali tra paesi in via di sviluppo basate sulla industrializzazione protetta, ossia per quelle unioni sul piano economico aventi come scopo principale la diversione del commercio. Esiste una debole giustificazione per unioni che migliorino le ragioni di scambio dei paesi membri, a patto che i dettati della necessaria collusione tra questi ultimi siano rispettati e ci sia compensazione tra quelli che ne traggono e quelli che non ne traggono beneficio (e non ci sia ritorsione da parte dei paesi terzi, individualmente o collettivamente). Le giustificazioni diventano più forti nei casi meno numerosi in cui i paesi in via di sviluppo a reddito medio e con strutture produttive differenziate cercano di allargare il commercio tra loro e quello con i paesi terzi attraverso la creazione di mercati di più ampia dimensione e maggiore concorrenzialità. In tali casi, come sembra avvenire tra i paesi in via di sviluppo del Sudest asiatico, il potenziale di benefici derivabili dall'integrazione regionale è più ampio e, come per i paesi membri della CEE, tali benefici diventano tanto più facilmente raggiungibili quanto più aperta nei confronti dell'esterno rimane l'unione.

Bisogna tuttavia non dimenticare, anche in una trattazione economica dell'integrazione internazionale, che, come in altre esperienze di collaborazione fra Stati, sono di notevole importanza le affinità culturali, politiche e storiche che esistono (o possono essere sviluppate) tra i paesi membri. Importanti sono anche le istituzioni che ne facilitano il dialogo e la cooperazione, nonché la risoluzione pacifica e accettata dalle parti in causa delle inevitabili dispute che tra loro insorgono. Infine la convalida pubblica dei risultati ottenuti diventa essenziale al buon proseguimento dell'esperimento. Nonostante i numerosi e importanti aspetti tecnici che la caratterizzano, l'integrazione internazionale che avviene attraverso la circolazione dei beni e dei fattori di produzione richiede accettabilità sociale e politica. Se il processo non acquisisce anche questo tipo di legittimità, generalmente non dura a lungo o non sviluppa a pieno il suo potenziale economico. (V. anche Comunità Europea; Economia internazionale; Organizzazioni internazionali).

Bibliografia

Balassa, B., The theory of economic integration, Homewood, Ill., 1961.

Balassa, B., Towards a theory of economic integration, in "Kyklos", 1961, XIV, pp. 1-17.

Baldwin, R., The growth effects of 1992, in "Economic policy: An European forum", 1989, IV, 9, pp. 248-281.

Baldwin, R., Krugman, P., Market access and international competition: a simulation study of 16K random access memories, National Bureau of Economic Research, working paper n. 1936, Cambridge, Mass., 1986.

Blainey, G., The tyranny of distance, Melbourne 1966.

Cecchini, P., The European challenge: the benefits of a single market, Aldershot 1988.

Commissione delle Comunità Europee, European economy: social Europe (ed. speciale), Bruxelles 1990.

Cooper, R., Massell, B., A new look at customs union theory, in "Economic journal", 1965, LXXV, pp. 742-747.

D'Alauro, O., Le unioni economiche e l'unione italo-francese, in "Economia internazionale", 1948, I, pp. 786-799.

El-Agraa, A. (a cura di), International economic integration, London 1982, 1988².

El-Agraa, A., The theory and measurement of international economic integration, New York 1989.

El-Agraa, A., Economic integration, in Handbook of economic development (a cura di E. R. Grilli e D. Salvatore), Amsterdam 1994.

Grilli, E.R., Challenges to the liberal international trading system, GATT and the Uruguay round, in "Banca Nazionale del Lavoro quarterly review", giugno 1992, n. 181, pp. 191-224.

Grubel, H., The theory of optimum currency areas, in "Canadian journal of economics", 1970, III, pp. 318-324.

Henderson, D., International economic integration: progress, prospects and implications, in "International affairs", 1992, LXVIII, pp. 633-653.

Johnson, H., An economic theory of protectionism, tariff bargaining, and the formation of customs unions, in "Journal of political economy", 1965, LXXIII, pp. 256-283.

Jovanovic, M., International economic integration, London 1992.

Kemp, M.C., Wan, H.Y., An elementary proposition concerning the formation of customs unions, in "Journal of international economics", 1976, VI, pp. 95-97.

Krugman, P., Is bilateralism bad?, National Bureau of Economic Research, working paper n. 2972, Cambridge, Mass., 1989.

Lipsey, R.G., The theory of customs unions: trade diversion and welfare, in "Economica", 1957, XXIV, pp. 40-46.

Machlup, F., A history of thought on economic integration, New York 1977.

McKinnon, R., Optimum currency areas, in "American economic review", 1969, LIII, pp. 717-725.

Maddison, A., The world economy in the 20th century, Paris 1989.

Meade, J., Problems of economic union, Chicago 1953.

Meade, J., The theory of customs unions, Amsterdam 1955.

Mundell, R., A theory of optimum currency areas, in "American economic review", 1961, LI, pp. 657-675.

Robson, P., The economics of international integration, London 1980.

Sacerdoti, G., Scambi internazionali, in Diritto internazionale dell'economia (a cura di P. Picone e G. Sacerdoti), Milano 1991³.

Scitovsky, T., Economic theory of western European integration, Stanford, Cal., 1958.

Tinbergen, J., International economic integration, Amsterdam 1954.

UNCTAD (United Nations Conference for Trade and Development),Trade and development report, 1990.

Viner, J., The customs union issue, New York 1950.