Italia

Vedi Italia dell'anno: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

Evoluzione storico-politica

Dal 1946 l’Italia è una repubblica parlamentare. Le istituzioni principali comprendono il presidente della Repubblica, che riveste un ruolo istituzionale e di garanzia (sebbene a volte politicamente rilevante), eletto dal Parlamento in seduta comune assieme ai rappresentanti delle regioni; il Parlamento, bicamerale perfetto, formato da una Camera dei deputati, composta da 630 rappresentanti, e da un Senato, comprendente 322 membri; il presidente del Consiglio dei ministri, nominato dal presidente della Repubblica, il quale è sovente il leader del partito che ha ottenuto più seggi alla Camera dei deputati. Il mandato elettorale di deputati e senatori è di cinque anni, mentre il presidente della Repubblica rimane in carica per sette. Infine, la costituzione sancisce la divisione amministrativa del paese in 20 regioni e oltre 100 province.

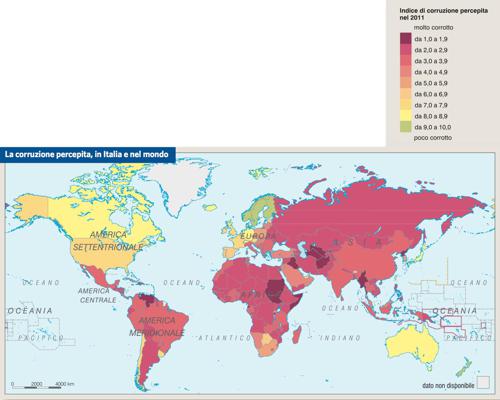

La storia politica italiana del dopoguerra è contraddistinta da un momento di cesura, all’inizio degli anni Novanta, che ha portato alla transizione dalla cosiddetta ‘Prima Repubblica’ alla ‘Seconda Repubblica’. A trasformare il sistema politico italiano furono innanzitutto le ricadute interne dei mutamenti internazionali: a poco più di un anno dal crollo del Muro di Berlino il Partito comunista italiano (Pci), guidato dal segretario Achille Occhetto, venne infatti ufficialmente sciolto per dare vita al Partito democratico della sinistra (Pds). Sul piano interno, furono invece l’operazione giudiziaria ‘Mani pulite’ e i numerosi scandali che misero in luce un sistema ampiamente corrotto a spingere verso un netto ricambio della classe dirigente e dei principali partiti di governo: la Democrazia cristiana (Dc) e il Partito socialista (Psi) vennero ufficialmente sciolti, e nelle elezioni del 1994 emersero prepotentemente nuovi partiti e nuovi leader: tra questi, la Lega Nord di Umberto Bossi e Forza Italia di Silvio Berlusconi. Contestualmente, nel 1993, in seguito a un referendum popolare, si riformò il sistema elettorale, abrogando il principio proporzionale e sostituendolo con uno semi-maggioritario. Questa scelta era finalizzata a ridurre il numero dei partiti in Parlamento e assicurare così maggiore stabilità alle coalizioni di governo: dal 1945 a oggi si sono infatti succeduti più di cinquanta governi. Tuttavia, il nuovo sistema elettorale non ha portato i risultati sperati e nel 2005 è stato reintrodotto il sistema proporzionale, con una soglia di sbarramento e un premio di maggioranza: alla Camera il premio consiste in almeno 54 seggi al partito che ottiene più voti, mentre al Senato la vittoria in una data regione garantisce il 55% dei seggi disponibili per quella regione.

Il nuovo sistema elettorale è stato adottato nelle elezioni del 2008, che sono state vinte dalla coalizione di centro-destra guidata da Berlusconi. Con 344 seggi alla Camera e 174 al Senato, Berlusconi ha ottenuto un’ampia maggioranza rispetto alla coalizione di centrosinistra, formata dal Partito democratico (Pd) e dall’Italia dei valori (Idv), che hanno ottenuto rispettivamente 246 e 132 seggi. Nel marzo del 2009 Berlusconi ha riunito in un solo partito, battezzato Il popolo della libertà (Pdl), il proprio partito Forza Italia e l’alleato di destra Alleanza nazionale. La Lega Nord, pur rimanendo parte della coalizione, ha deciso di rimanere un partito indipendente. Le iniziative realizzate da Berlusconi nei primi due anni di governo sono state contraddistinte dal tentativo di incrementare le misure repressive del crimine e dare maggiori strumenti alle forze dell’ordine. All’interno del cosiddetto ‘pacchetto sicurezza’ è stata introdotta una serie di disposizioni, alcune delle quali invero assai controverse, quali l’introduzione del reato di clandestinità e un trattato con la Libia in virtù del quale viene concesso all’Italia il diritto di respingere le navi dei migranti. Nel dicembre del 2010, infine, il Parlamento ha approvato la riforma del sistema universitario.

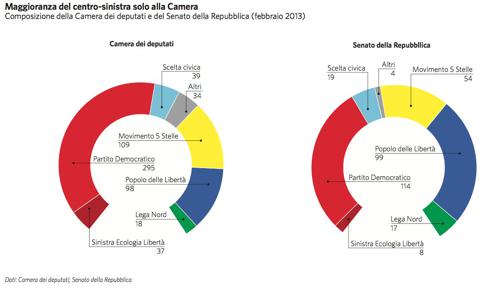

Le modifiche introdotte dalla legge hanno suscitato un’ondata di proteste tra gli studenti e i ricercatori, che hanno organizzato manifestazioni (alcune sfociate in atti di violenza) nelle principali città italiane. Nonostante la cospicua maggioranza parlamentare, nel 2010 il governo è di fatto entrato in crisi. Il fattore scatenante è riconducibile alla tensione tra il leader del Pdl Berlusconi e il co-fondatore del partito, nonché all’epoca presidente della Camera, Gianfranco Fini, il quale ha formato prima un gruppo parlamentare separato e poi un partito a sé stante, denominato Futuro e libertà per l’Italia (Fli). Dopo un voto di fiducia nel dicembre 2010 in cui il governo Berlusconi ha ottenuto la maggioranza per soli tre voti, il 2011 si è aperto quindi con una situazione di profonda incertezza per la politica italiana. Le elezioni amministrative del 2011 – in cui il Pdl ha perso la tradizionale roccaforte di Milano – hanno manifestato un progressivo cambiamento nelle scelte elettorali della popolazione e posto una sfida ulteriore alla tenuta del governo. La crisi del governo Berlusconi è stata accentuata dalla grave situazione finanziaria in cui versava il paese: ciò ha dato il via a una serie di pressioni internazionali – soprattutto all’interno dell’Unione Europea – affinché l’Italia adottasse misure di rigore, che hanno portato alle dimissioni del governo Berlusconi nel novembre del 2011. A seguito della nomina da parte del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano di Mario Monti a senatore a vita, le forze politiche si sono accordate intorno al nome dello stesso Monti quale capo di un governo tecnico, che guidasse l’Italia fino alle elezioni del 2013. Le misure imposte dal nuovo governo Monti, sul piano fiscale – tra cui la reintroduzione dell’imposta sui beni immobili, Imu – e sociale – con la riforma delle pensioni del ministro Elsa Fornero – sono inizialmente state approvate da una larga maggioranza, comprendente Pdl, Pd e Udc (Unione di centro), benché impopolari. Diverso è stato per altri tipi di riforme, come quelle giudiziarie e sulla corruzione, le quali hanno invece trovato i principali partiti che sostenevano Monti in disaccordo. Lo stesso governo Monti ha rassegnato le proprie dimissioni, nel momento in cui il maggior partito della coalizione a suo sostegno, il Pdl, ha annunciato l’intenzione di voler ritirare la fiducia. Il 24-25 febbraio 2013 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Parlamento, in seguito alle quali il Partito democratico ha ottenuto la maggioranza assoluta alla Camera, mentre in Senato non è emersa alcuna maggioranza. Ciò ha aperto una stagione politica di difficile governabilità.

Popolazione e società

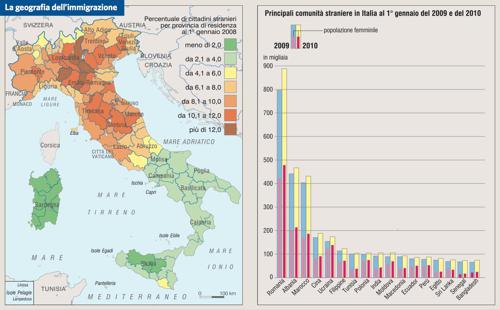

Nel 2011 l’Istat ha condotto il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni in Italia, per la prima volta anche tramite strumenti telematici. Con quasi 60 milioni di abitanti, l’Italia è il quarto paese più popoloso dell’Unione Europea dopo Germania, Francia e Regno Unito. La densità di popolazione è tra le più elevate del continente, anche se la distribuzione sul territorio risulta concentrata in alcune aree metropolitane. Nel corso degli ultimi anni la popolazione è leggermente incrementata, principalmente in virtù dell’elevata immigrazione. Il tasso di fecondità è pari a 1,41 figli per donna, inferiore alla media europea (pari a circa 1,5). Inoltre, disaggregando il dato per le sole donne italiane, tale valore scende a 1,33, mentre per le donne straniere è di 2,05. Parallelamente alla bassa crescita demografica si registra un incremento nella vita media degli italiani: se nel 2002 la speranza di vita alla nascita era di 77,1 anni per gli uomini e 83 per le donne, attualmente tale valore è cresciuto rispettivamente a 79,2 e 84,4 anni. Il risultato di questi due fattori è l’invecchiamento relativo della popolazione: prendendo come indicatore l’indice di vecchiaia, ovvero il rapporto tra la popolazione di età superiore ai 65 anni e la popolazione tra 0 e 14 anni, tale valore è cresciuto dal 127% nel 2000 al 144% nel 2008. I flussi migratori registrano una tendenza positiva: all’inizio del 2011 risultavano 4.570.317 stranieri legalmente residenti nel paese (+7% rispetto all’anno precedente), a cui si stima vada aggiunto un altro milione di irregolari. L’effetto dell’immigrazione sulla crescita della popolazione è così duplice: oltre a portare nettamente in attivo il saldo migratorio, essa influisce positivamente anche sul saldo naturale (ovvero la differenza tra nascite e decessi). Un’osservazione più approfondita dei flussi migratori mostra il sorpasso, a partire dal 2008, dei migranti provenienti da paesi extracomunitari rispetto a quelli provenienti dall’Unione Europea. Questo dato è in parte dovuto alla regolarizzazione massiccia di immigrati presenti già da tempo in Italia (perlopiù collaboratrici domestiche e badanti), ma anche al rallentamento degli ingressi dai paesi dell’Europa centro-orientale. All’inizio del 2011, con 968.576 persone, la comunità straniera più cospicua era quella romena, seguita da quella albanese (482.627),marocchina (452.424), cinese (209.934), ucraina (200.730), filippina (134.154) e moldava (130.948). La maggior parte della popolazione straniera (86,5%) risiede nelle regioni centro-settentrionali, in particolare in Lombardia, Lazio, Veneto ed Emilia Romagna. L’incremento dei residenti non italiani ha generato nell’opinione pubblica la percezione di una maggiore insicurezza. Effettivamente, i dati relativi alla criminalità confermano almeno in parte la correlazione tra immigrazione e crescita del numero dei reati commessi, nonostante un significativo calo relativo agli omicidi. In particolare, la quota di detenuti non italiani cresce anno dopo anno in modo più che proporzionale rispetto alla crescita della popolazione immigrata.

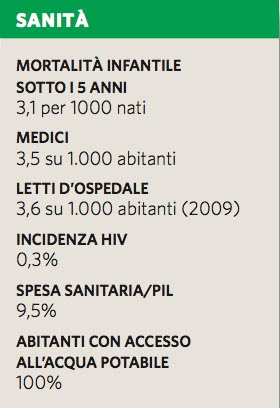

Il welfare italiano garantisce comunque una varietà di servizi, che pongono il paese nella media dei paesi più avanzati. Per quanto concerne ad esempio il servizio sanitario nazionale, la densità di personale medico in rapporto alla popolazione (3,5 medici e 6,8 infermieri ogni 1000 abitanti) e la percentuale della spesa complessiva rispetto al pil (9,5%) si pongono di poco al di sopra della media europea. Infine, occorre segnalare un male endemico che grava sulla società italiana: l’Italia è infatti terreno di incontro tra una serie di organizzazioni criminali di stampo mafioso, la cui portata trascende i confini nazionali. Oltre alle forme autoctone quali la camorra, la ‘ndrangheta, cosa nostra e la sacra corona unita, si sono insediate ormai da anni forme analoghe di associazione a delinquere di origine russa, cinese, albanese e nigeriana. Insieme, queste organizzazioni svolgono una serie di attività illecite altamente remunerative, dal traffico di armi al racket della prostituzione, fino allo spaccio di stupefacenti.

Economia

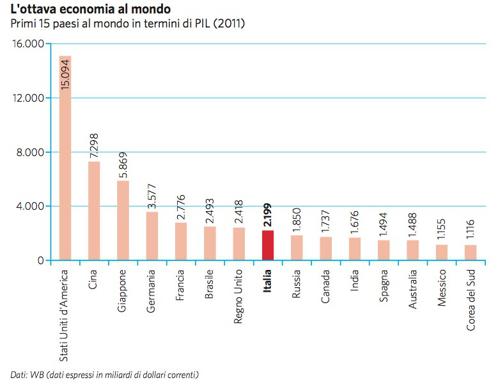

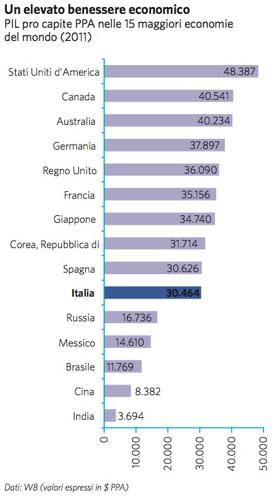

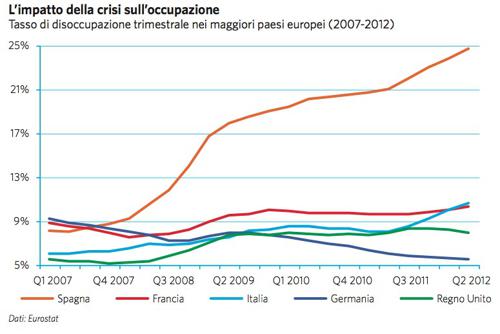

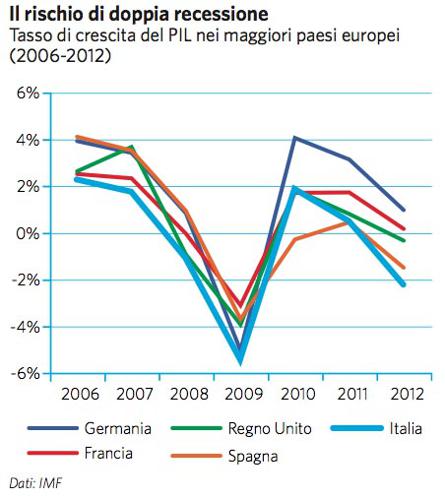

Con un pil pari a 2203 miliardi di dollari nel 2011, l’economia italiana risulta ottava su scala mondiale e quarta in Europa. Nello stesso anno il pil pro capite ammontava a quasi 32.120 dollari a parità di potere d’acquisto. L’attuale condizione è il risultato dell’eccezionale crescita sperimentata in seguito al secondo dopoguerra, quando il paese passò da uno stato di semi-arretratezza e un’economia basata principalmente sull’agricoltura a un’economia industrializzata e con un terziario avanzato. Ad oggi, il peso dell’agricoltura sul pil è pari soltanto al 2%. Inoltre, nonostante una netta diminuzione nel primo decennio del secolo, la produzione è frammentata in una miriade di aziende (perlopiù a conduzione familiare) di dimensioni ridotte. Questo comporta, rispetto ad altri paesi europei, una minore redditività e una serie di disfunzioni. Tra le piccole imprese, una percentuale crescente (circa il 7% del totale) svolge attività collaterali alla produzione agricola, come l’agriturismo e la lavorazione di prodotti agricoli. Nel 2011, i dati confermano la tendenza di crescita già avviata dal 2009, infatti il settore agricolo ha registrato una crescita pari al 2% e un incremento delle esportazioni del 6,2%. L’occupazione nel settore è pari al 5% della forza lavoro complessiva. Per quanto concerne il settore secondario, l’industria rappresenta il 18, 6% del pil e dà lavoro a quasi cinque milioni di persone (cui si sommano circa due milioni di lavoratori nel comparto dell’edilizia). La composizione del settore comprende più di un milione di aziende, di cui il 95% è costituito da piccole e medie imprese, localizzate principalmente nelle regioni del nord. Dopo una relativa crescita nel 2006 e nel 2007, la crisi del 2008-09 ha comportato una contrazione significativa, pari al 10,4% in due anni, di gran lunga superiore alla media europea. A questa ha fatto seguito una riduzione nell’occupazione proporzionalmente inferiore, pari al 3,5% (molte imprese sono infatti riuscite a contenere il numero dei licenziamenti facendo ricorso alla cassa integrazione). L’Italia sembra essere uscita dalla fase recessiva dalla fine del 2009, ma la crescita che ne è seguita resta molto debole. Passando infine al settore terziario, esso genera circa il 71% del pil, occupando il 66% della forza lavoro. Rientrano in questa categoria le imprese commerciali, quelle turistiche e di servizi alle persone e alle imprese. Secondo le rilevazioni Istat, anche il terziario ha subito una battuta d’arresto in seguito alla crisi: seppur limitata al 10,3%, la contrazione del settore in Italia risulta in controtendenza rispetto alla media europea, che ancora nel 2008 registrava un +1,5%. Per quanto concerne i flussi commerciali con l’estero, i principali partner commerciali sono gli stati europei e, in misura inferiore, gli Stati Uniti, il Brasile, la Cina e la Turchia. Nel 2011 il valore delle esportazioni ha raggiunto la cifra di 376 miliardi di euro, segnando una crescita dell’11,4% rispetto al 2010, dopo però un crollo del 20,9% del 2009. Allo stesso modo, anche le importazioni stanno ora registrando una ripresa rispetto al 2009 per un valore assoluto di circa 400 miliardi di euro. La bilancia commerciale registra così un deficit di -24.630 miliardi di euro.

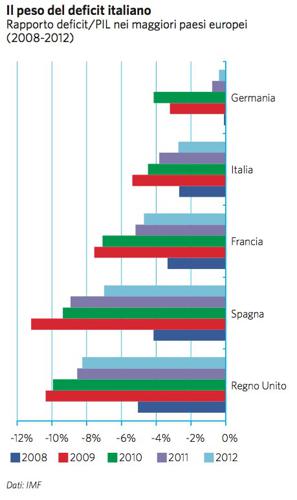

Finora, per quanto il governo Monti abbia gestito le finanze pubbliche con cautela e rigore, poco è stato fatto per migliorare le prospettive di crescita nel medio e lungo periodo, poiché permangono vincoli strutturali alla produttività del paese, come ad esempio un mercato del lavoro relativamente meno flessibile rispetto ai partner commerciali, una scarsa concorrenza nei servizi non commerciabili, un’eccessiva frammentazione della produzione in piccole e medie imprese e un’elevata pressione fiscale. Per far fronte alle componenti di lungo periodo della debole ripresa, il governo avrebbe voluto inserire una serie di riforme per la liberalizzazione del mercato del lavoro e dei servizi, da includere nel pacchetto di austerity del maggio 2010. Tuttavia, trattandosi di misure altamente politiche, il governo tecnico ha preferito escluderle dall’agenda e concentrarsi sulle leve fiscali. Come gli altri paesi dell’area euro, anche l’Italia ha adottato politiche restrittive nel biennio 2011-12. Per garantire la stabilità e prevenire eventuali attacchi speculativi è infatti necessario ridurre il disavanzo pubblico, che nel 2011 e nel 2012 ha superato il 4% del pil, e limitare il debito pubblico, che nello stesso periodo è passato al 122% rispetto al pil. Per stimolare la crescita economica sarà tuttavia opportuno affiancare la politica macroeconomica a misure di sostegno delle imprese italiane verso i mercati che sono stati meno toccati dalla crisi (in particolare in Estremo Oriente). Nonostante l’economia italiana prima della crisi abbia testimoniato un maggior grado di internazionalizzazione, attualmente l’import-export si concentra sulle aree geograficamente più prossime.

Energia e ambiente

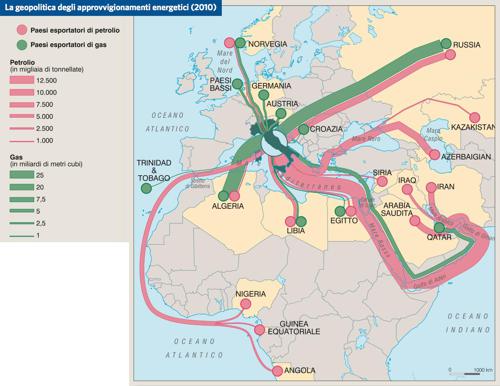

Il consumo interno lordo di energia in Italia è ammontato nel 2011 a 168,5 milioni di tonnellate equivalente di petrolio (mtep), volume inferiore del 2,3% a quello registrato l’anno precedente. Secondo una tendenza alla contrazione dei consumi manifestatasi per la prima volta nel 2006, i consumi energetici hanno infatti risentito della sfavorevole congiuntura economica, attestandosi nel 2011 ad un livello che non si registrava dalla fine degli anni Novanta.

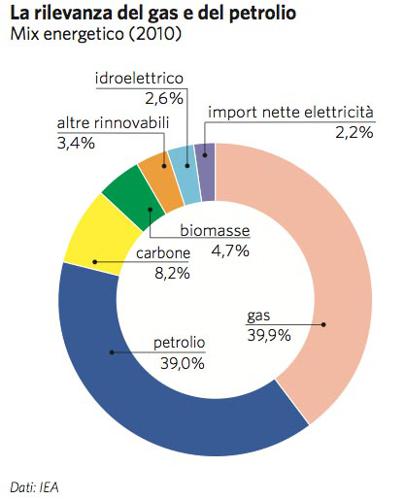

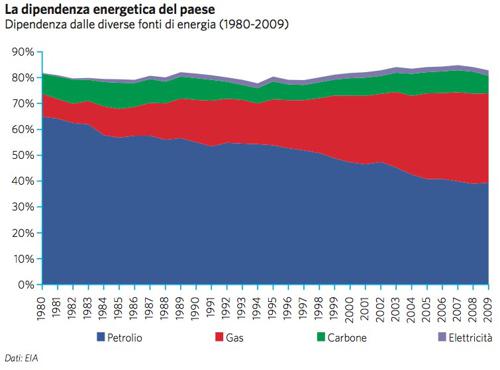

Il mix energetico nazionale è caratterizzato dalla preponderanza nell’utilizzo di petrolio e gas naturale, risorsa che, nonostante il calo congiunturale dovuto alla contrazione dei consumi, è andata acquistando un peso crescente sui consumi nazionali, giungendo in un trentennio a eguagliare – e in prospettiva a sopravanzare – il ruolo del petrolio come principale componente del paniere dei consumi. D’altra parte, la bocciatura per via referendaria, nel 2011, dell’opzione di ritorno all’utilizzo dell’energia nucleare ha accantonato l’unico elemento che avrebbe potuto significativamente modificare la composizione del mix energetico nazionale. Nel medio periodo dunque, oltre al menzionato aumento del peso percentuale del gas naturale, la principale variazione nei consumi nazionali potrebbe derivare dall’obiettivo del raggiungimento di una quota del 17% di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020, in linea con gli accordi sottoscritti in sede europea.

L’elevata dipendenza dall’estero non sembra tuttavia tradursi in un elevato grado di vulnerabilità del sistema paese, scongiurato da un’efficace politica di diversificazione dei canali di approvvigionamento degli idrocarburi. Messo a dura prova dal conflitto scoppiato nel 2011 in Libia – tradizionalmente tra i principali fornitori di petrolio alla penisola – lo schema di approvvigionamento italiano ha mostrato sufficiente flessibilità da evitare ricadute sui consumi nazionali. Inoltre, la ripresa dei flussi di importazione in quantità tali da permettere alla Libia, nel 2012, di tornare a essere il primo fornitore nazionale (22,9% sul totale) dimostra che i legami di lungo periodo instaurati con i paesi produttori sono in grado di superare crisi congiunturali, per quanto profonde. Allo stesso modo, l’interruzione dei flussi di importazione dall’Iran a partire dall’estate 2012 e in linea con i provvedimenti europei non ha avuto ricadute sulla continuità delle importazioni di greggio.

Una altrettanto efficace politica di diversificazione dei fornitori sembra al contempo caratterizzare anche lo schema di approvvigionamento di gas naturale. A fronte di consumi che, anche a causa della contrazione degli ultimi anni, si sono attestati nel 2011 a 71,3 miliardi di metri cubi (Gmc/a), la rete infrastrutturale di approvvigionamento è in grado infatti di assicurare al paese oltre 110 Gmc/a. Oltre ad essere condizione imprescindibile per la tutela della sicurezza energetica nazionale, la ridondanza delle infrastrutture potrebbe d’altra parte permettere al paese di ri-esportare parte del gas naturale importato, assurgendo a hub della distribuzione della risorsa nell’Europa meridionale. Non a caso, oggi tale obiettivo è uno dei cardini della redigenda Strategia energetica nazionale.

Benché la dipendenza dalle importazioni non metta dunque a serio rischio il sistema Italia, essa tuttavia ha una ricaduta diretta e rilevante sui costi dell’energia. Sfiorando nel 2011 i 62 miliardi di euro, la ‘fattura energetica’ italiana, sulla quale petrolio e gas hanno pesato rispettivamente per il 56% e il 33%, è stata pari al 3,9% del prodotto interno lordo.

Oltre alla sicurezza dell’approvvigionamento, le politiche energetiche nazionali sono finalizzate all’abbattimento delle emissioni nocive per l’ambiente. Rispetto ai dati dei primi anni Ottanta, con la sola eccezione relativa al metano e all’anidride carbonica, si registra una sostanziale riduzione in diverse sostanze inquinanti, quali gli ossidi di zolfo (-90%), gli ossidi di azoto (-30%), il monossido di carbonio (-50%) e i composti organici volatili non metanici. L’anidride carbonica, principale responsabile dell’effetto serra, dipende principalmente dalle centrali di produzione elettrica (33%), dai trasporti su strada (25%), dall’attività industriale (16%) e dal riscaldamento domestico (15%).

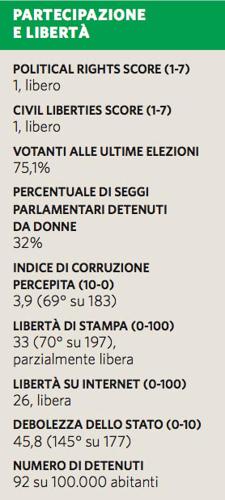

Libertà e diritti

Difesa e sicurezza

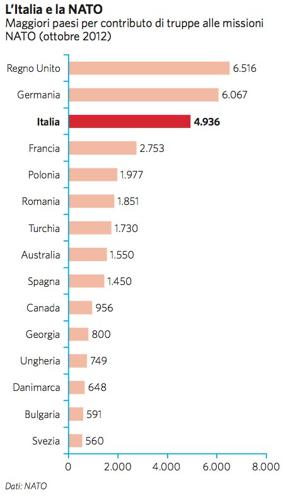

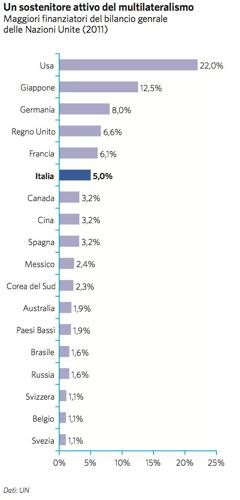

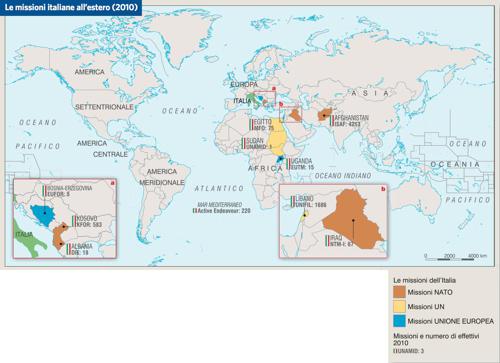

Sul fronte interno, nonostante la tradizionale polarizzazione dei partiti in Parlamento, la decisione di impegnarsi in missioni all’estero (solitamente edulcorate dall’eufemismo ‘missioni di pace’) raccoglie solitamente un consenso bipartisan. Così è stato, seppur non senza polemiche e formalismi, anche per la partecipazione dell’Italia alle operazioni in Libia. Ciò è giustificato dal fatto che la partecipazione italiana avviene all’interno di contingenti multinazionali formalmente legittimati dall’egida di istituzioni internazionali quali le Nazioni Unite, la Nato e l’Unione Europea. Queste missioni si caratterizzano per una bassa intensità di violenza: con l’eccezione del teatro afghano, infatti, raramente i soldati italiani si trovano coinvolti in massicci scontri a fuoco. Tra le funzioni principali che il contingente italiano deve svolgere figurano: 1) la ricostruzione fisica, politica e infrastrutturale della zona interessata; 2) l’addestramento delle forze di polizia locali; 3) le operazioni militari per garantire la sicurezza e la stabilità. Mentre in Kosovo e in Bosnia la dimensione della sicurezza è relativamente marginale, in quanto il processo di stabilizzazione dei due paesi sembra ormai concluso, in Libano e in Afghanistan la situazione è ben diversa. Nel paese dei cedri la missione Unifil II è riuscita a garantire per più di quattro anni una sostanziale cessazione delle ostilità, ma il quadro politico del paese e della regione rimangono altamente instabili. Lo stesso può dirsi, a maggior ragione, per l’Afghanistan, dove la missione Isaf risulta ben lungi dall’aver raggiunto gli obiettivi preposti. Nonostante l’iniziale incremento delle truppe americane durante il primo mandato di Obama, a partire dal 2009 gli insorti hanno infatti ampliato il proprio raggio d’azione e incrementato la frequenza degli attacchi. Il contingente italiano è schierato nella zona occidentale del paese, che comprende le province di Herat, Badghis, Farah e Ghor. Qui, nel 2011 l’Italia ha avviato il processo di transizione con cui pone nelle mani delle forze afghane la responsabilità del mantenimento della sicurezza dell’area. Dal primo dispiegamento di uomini sul campo al settembre del 2012, le forze italiane hanno registrato 47 caduti, di cui la maggior parte per attacchi a fuoco o imboscate con ordigni improvvisati. Oltre alle funzioni di stabilizzazione e di supporto alla ricostruzione, l’Italia è impegnata in Afghanistan all’interno della missione dell’Unione Europea Eupol Afghanistan, il cui obiettivo è l’addestramento e il rafforzamento delle istituzioni di polizia in tutte le aree del paese. Infine, oltre alla partecipazione attiva alle missioni internazionali, negli ultimi anni l’Italia ha mostrato un rinnovato interesse per le iniziative lanciate in seno alla Politica europea di sicurezza e difesa, volte a dotare l’Eu di forze proprie per la gestione delle crisi.

La politica estera italiana: tra europeismo e atlantismo

di Sergio Romano

Quando Alcide De Gasperi e Carlo Sforza decisero di sottoscrivere, nel 1949, il Trattato per la creazione dell’Alleanza atlantica, il maggiore ostacolo non fu l’opposizione social-comunista, largamente scontata, ma quella di una parte della Democrazia cristiana (l’ala ispirata da Giuseppe Dossetti) e di alcuni esponenti dei piccoli partiti democratici, molti dei quali sinceramente convinti che l’Italia avrebbe dovuto rifiutare la logica dei blocchi e fare una politica estera neutrale. De Gasperi riuscì a superare queste resistenze spiegando ai suoi compagni di partito che l’Italia sarebbe entrata nell’Alleanza insieme alle maggiori democrazie europee e che il Patto atlantico sarebbe stato quindi un passaggio necessario, quasi una sala d’aspetto, sulla strada dell’integrazione politica ed economica del continente. Per alcuni anni quindi l’Italia poté essere contemporaneamente, senza troppe difficoltà, atlantica e europeista. La Nato, vale a dire l’America, garantiva la sua sicurezza, mentre l’Europa della Ceca, della Ced e del Mercato comune dava soddisfazione alle sue ambizioni federaliste e le garantiva una sorta di parità, nonostante la sconfitta del secondo conflitto mondiale, con gli altri maggiori paesi dell’Europa occidentale. Questo doppio binario della politica estera nazionale divenne ancora più facilmente percorribile dopo la morte di Stalin, l’avvento di Chrušcˇëv e il clima di prudente coesistenza pacifica che s’instaurò, con qualche sussulto, nei rapporti fra i due blocchi. Con una politica che fu definita ‘micro-gollista’ l’Italia poté comprare il petrolio russo, commerciare con l’Unione Sovietica e creare una fabbrica d’automobili a Togliattigrad, ma continuare a essere la maggiore delle portaerei americane nel Mediterraneo. Il gioco divenne un po’ meno facile quando il generale De Gaulle, nel 1966, ritirò la Francia dalla struttura militare integrata del Patto atlantico e dimostrò in tal modo che la Nato e l’integrazione europea non erano due volti di una stessa medaglia. Anche a Washington, qualche anno dopo (il presidente era Richard Nixon, il suo principale consigliere per la politica estera Henry Kissinger), l’Europa cominciò a essere percepita diversamente. Per molti americani era un potenziale concorrente, per altri un terzo incomodo, per altri ancora un peso morto. Prima della fine della Guerra fredda vi furono divergenze e screzi politici, come la costruzione di un gasdotto per il trasporto di gas sovietico in Europa occidentale all’inizio degli anni Ottanta. Dopo la fine della Guerra fredda i contrasti furono soprattutto economici, ma sempre più frequenti, con alcuni ricorsi all’Organizzazione per il commercio mondiale (Wto) e qualche memorabile decisione di Bruxelles, come quella del commissario Mario Monti che nel 2001 bocciò, perché contraria ai principi della libera concorrenza, la fusione tra due grandi aziende degli Stati Uniti: General Electric e Honeywell. Non è tutto. Mentre l’Europa si proponeva obiettivi ambiziosi (il mercato unico, la moneta unica, il Trattato costituzionale), la Nato aveva perduto la sua funzione originale ed era alla ricerca di un ruolo. Ma restava pur sempre un simbolo dei rapporti euro-americani e il principale legame organico esistente fra le due sponde dell’Atlantico. La rottura della Nato e dell’Europa è stata sfiorata nel 2003, quando gli Stati Uniti s’imbarcarono, con l’invasione dell’Iraq, in una guerra che era visibilmente disapprovata da Francia e Germania, ma sostenuta dall’Italia e dalla Spagna. I guasti sono stati riparati dopo la costituzione del governo Merkel in Germania e l’elezione di Nicolas Sarkozy in Francia. L’Italia, nel frattempo, ha continuato a considerare la Nato, vale a dire gli Stati Uniti, come un cardine indispensabile e l’Europa come un obiettivo irrinunciabile della propria politica estera. Ma con qualche variazione d’accento, che è dipesa dalla composizione dei suoi governi. Quelli di centro-sinistra sono stati complessivamente più europei che atlantici, quelli di Silvio Berlusconi più filo-americani che europei. Ma anche nel caso di Berlusconi la politica estera italiana ha avuto un altro polo: il rapporto con la Russia di Putin, che ha perpetuato sotto altre forme il micro-gollismo degli anni della Guerra fredda. Il governo tecnico di Mario Monti, dagli ultimi mesi del 2011, ha perseguito l’obiettivo di una piena ricomposizione di queste due fondamentali direttrici, atlantismo e europeismo, a cominciare dalla nomina dei ministri.

Il difficile cammino delle riforme

di Gianfranco Pasquino

Persino individuare la data d’inizio del cammino delle riforme appare difficile. Probabilmente, il merito del lancio, se fu tale, va attribuito al segretario socialista Bettino Craxi che nel 1978 dichiarò indispensabile procedere a una non meglio precisata ‘Grande riforma’. Gli altri partiti politici risposero con grande titubanza. La prima svolta avvenne nel novembre 1983 con la costituzione della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali presieduta dall’onorevole Aldo Bozzi, liberale. Alla fine dei lavori, gennaio 1985, il Parlamento non ne discusse neppure i risultati. Per anni le riforme furono oggetto di dichiarazioni dei parlamentari per comparire sui mass media. Soltanto nel 1992 venne istituita una nuova Commissione parlamentare, detta De Mita-Iotti poiché guidata prima dal democristiano Ciriaco De Mita, poi da Nilde Iotti, già comunista ed ex presidente della Camera dei deputati. Anche i lavori di questa Commissione, terminati all’inizio del 1994, si conclusero con un nulla di fatto. Alcune significative riforme vennero conseguite dai cittadini con un referendum che abrogò diversi ministeri, alcuni dei quali resuscitati con altro nome, il finanziamento statale dei partiti, reintrodotto sotto nuove forme, intere sezioni delle leggi elettorali vigenti. Dal canto suo, in tutta fretta, nel 1993 il Parlamento introdusse l’elezione popolare diretta del sindaco, ma i partiti non riuscirono ad evitare che gli elettori si pronunciassero su un referendum che impose una nuova legge elettorale (detta Mattarellum, con riferimento ironico al cognome del relatore, Sergio Mattarella), per tre quarti maggioritaria, in collegi uninominali, e per un quarto proporzionale. Nel 1996 sembrò che potesse addirittura nascere un governo, con la guida di Antonio Maccanico, per dare vita a una repubblica di tipo semi-presidenziale alla francese, con sistema elettorale a doppio turno. Fallì. Il tentativo successivo, con una Commissione presieduta da Massimo D’Alema, di giungere a una riforma organica sia della forma di stato, introducendo elementi di federalismo, sia della forma di governo, rafforzando i poteri del presidente del Consiglio, si ebbe fra il 1997 e il 1998, ma rimase senza esito. Maggiore successo iniziale ebbe la maggioranza di centro-destra guidata da Silvio Berlusconi, che nel 2005 approvò sia un’ambiziosissima riforma di 56 articoli della Costituzione sia la reintroduzione di una legge elettorale proporzionale, ma con soglia percentuale d’accesso al Parlamento e con premio di maggioranza per il partito o la coalizione che ottengono più voti alla Camera e, regione per regione, al Senato. Risicatamente vinte le elezioni dell’aprile 2006, il centro-sinistra chiamò l’elettorato a un referendum che bocciò tutta la riforma costituzionale. Sottoposta a referendum nel 1999 e nel 2000, la legge elettorale voluta dal centro-destra non venne né ritoccata né cancellata a causa del non conseguimento del quorum del 50% più uno dei votanti. Pure variamente criticata, in particolare dal centro-sinistra, la legge elettorale che, grazie alle sue lunghe e bloccate liste di candidati, consente ai capi-partito di scegliersi i parlamentari graditi e ai candidati di farsi cooptare, non è stata riformata neppure sul finire della legislatura 2008-13. Il governo guidato dal non politico Mario Monti non ebbe abbastanza forza e i partiti non ebbero abbastanza voglia. La Costituzione, autorevolmente difesa e interpretata dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dimostra una straordinaria elasticità, tanto da indurre a pensare che le riforme dovrebbero essere indirizzate a migliorare la qualità della classe politica piuttosto che a incidere sui meccanismi e sulle strutture istituzionali. Tutto – riduzione del numero dei parlamentari, differenziazione di poteri e compiti dell’obsoleto bicameralismo, eliminazione delle province – è rimandato a quello che un Parlamento piuttosto frammentato e un governo poco coeso in tema di cambiamenti istituzionali decideranno, con scarso entusiasmo, di fare. Vale a dire, poco o niente.

I ‘nuovi italiani’

di Corrado Giustiniani

È uno scenario sbalorditivo, quello che gli esperti ci srotolano davanti agli occhi. Nel 2020 l’Italia, da cui un tempo partivano i bastimenti, potrebbe diventare il primo paese d’Europa quanto a numero di immigrati. Già nel 2010 eravamo sul podio continentale, dopo la Germania e poco dietro la Spagna, con i nostri cinque milioni di stranieri residenti. Al ritmo di 250.000 arrivi all’anno, che l’Istat considera realistico, diventeranno sette milioni e mezzo, escludendo gli irregolari. Vero che la Germania già oggi ne conta poco meno di sette milioni, ma questo paese trasforma gli stranieri in cittadini tedeschi a un ritmo superiore a noi, e inoltre per il futuro cerca lavoratori stagionali o manodopera molto qualificata. Le fredde cifre non aiutano a cogliere in pieno la più sorprendente rivoluzione che abbia investito l’Italia repubblicana. Per rendere meglio l’idea, è come se, nel 2010, le quattro più importanti città italiane, Roma, Milano, Napoli e Torino, fossero state interamente abitate da stranieri. Per aggiungere poi alla lista nel 2020 Genova e Palermo, Bologna e Firenze, Bari e Venezia. Ma quando è iniziato ad accadere, tutto questo? E come mai non ce ne siamo quasi accorti? Per comodità, il 1976 viene considerato l’anno di svolta tra esodi e ingressi. Perché consente il riferimento al 1876, anno della prima rilevazione ufficiale sugli espatri, e il calcolo conseguente, ufficializzato dal nostro ministero degli esteri, che nell’arco di un secolo ben 27 milioni di italiani hanno lasciato la penisola in cerca di fortuna all’estero. In realtà, secondo alcune stime, l’inversione di segno sarebbe giunta quattro anni prima, nel 1972, con un saldo positivo di 14.000 arrivi. L’Italia è stata colta di sorpresa, perché i primi immigrati sono arrivati quasi silenziosamente, e in luoghi del tutto appartati. Tra i primi, i pescatori tunisini di Mazara del Vallo, periferici, separati, con il loro lavoro lontano dalla terraferma. Uno di questi, Bezine Hachemi, ha raccontato la sua storia sui giornali: era giunto in Sicilia nel 1969, l’anno dell’‘autunno caldo’, e vi aveva già trovato una decina di paesani. Appartate sono le mura domestiche delle famiglie agiate di Roma e Milano, dove negli anni Settanta approdano le prime colf, dalle Filippine e da Capo Verde. Appartati i campi dove lavorano i primi raccoglitori di pomodori, studenti africani che impegnavano l’estate per mantenersi all’Università. E anche i venditori di stoffe e di pelli che giravano per le spiagge davano un’idea esotica, di lontananza e di separazione. Poi, piano piano, anche l’industria comincia a impiegare lavoratori stranieri: nel novembre del 1977, il periodico Vita Nuova annuncia che a Modena la Fiat ha appena assunto 50 egiziani per le fonderie. Negli anni Ottanta e Novanta l’immigrazione esplode, con la richiesta sempre più diffusa da parte delle imprese e delle famiglie per posizioni che gli italiani non vogliono più occupare. Dall’industria conciaria all’edilizia, dalle pulizie negli uffici e negli alberghi ai servizi di ristorazione, alla cura degli anziani e dei bambini nelle famiglie. Nel primo decennio del nuovo secolo si assiste a una triplicazione delle presenze (nel 2000 gli immigrati erano ‘appena’ un milione e mezzo) e in un solo anno e per giunta di crisi, il 2010, un aumento di 388.000 stranieri iscritti in anagrafe viene registrato dall’Ismu, l’istituto che, assieme alla Caritas, studia con attenzione gli immigrati del nostro paese. Nel tracciare l’identikit degli ‘immigrati all’italiana’ non si sfugge a tre aspetti essenziali: policentrismo geografico, religione prevalente cristiana e lavoro alle dipendenze delle famiglie ben più che in tutti gli altri paesi d’Europa. Lo straordinario allungamento della vita, che pone in primo piano il problema della cura degli anziani e l’endemica carenza di servizi sociali, fanno sì che, a ore o a tempo pieno, circa un milione di straniere vengano già impiegate nel lavoro domestico. Quanto alla religione, i fedeli di Allah sono a stento un terzo e, quanto a provenienza geografica, nella scuola italiana se ne contano ben 180 differenti. Nel primo decennio del 2000, tuttavia, è cresciuta enormemente la presenza dei romeni. Tra iscritti in anagrafe e non sono stimati in 1.200.000 e costituiscono la prima nazionalità degli immigrati in Italia. Rilevante è anche il numero dei titolari di impresa stranieri: 213.000 a maggio del 2010. Persone venute non soltanto a cercare lavoro, ma anche a crearne, mostrando una voglia di integrazione che emerge da tanti altri segnali: ogni anno nascono in Italia quasi 100.000 bimbi stranieri; i matrimoni misti sono triplicati in tre lustri e ormai se ne conta uno ogni sette celebrati; i minori erano già un esercito di un milione nel 2010. Tutto questo pone all’Italia una doppia e complicata sfida: da un lato governare e selezionare i flussi, dall’altro creare solide strutture di integrazione per un processo che è ormai strutturale e contribuisce all’11% del prodotto lordo del nostro paese.

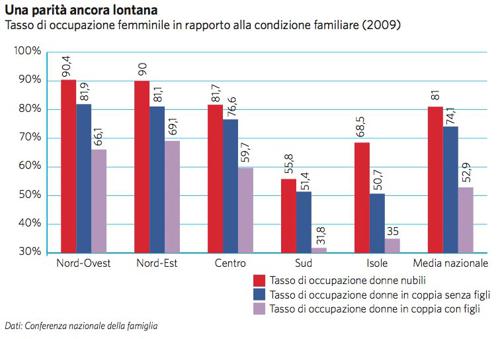

L’economia italiana fra Nord e Sud

di Gianfranco Viesti

L’Italia è fra i paesi con le maggiori disparità regionali. Il fenomeno non è certo raro; ma in Italia presenta una particolare intensità e persistenza. Al centro-nord, il reddito è molto più alto; il tasso di occupazione, soprattutto femminile, assai maggiore; lo stesso accade per quantità e qualità delle imprese. Come si è prodotta questa situazione? Che conseguenze provoca per l’economia italiana? La differenza di reddito fra le regioni del paese era assai minore all’Unità, quando erano tutte prevalentemente agricole. È cresciuta molto con i primi processi di industrializzazione, che si sono concentrati nel ‘Triangolo industriale’ e poi diffusi verso il nord-est e il centro. Si è molto acuita durante il fascismo: al sud la popolazione è cresciuta notevolmente, ha visto chiusa la strada dell’emigrazione ed è rimasta quasi esclusivamente legata all’agricoltura; le politiche economiche e i grandi salvataggi degli anni Trenta hanno cristallizzato la geografia dell’industria. Nel secondo dopoguerra, durante il ‘miracolo economico’, le differenze di reddito si sono significativamente ridotte. Il sud si è modernizzato, ha ridotto un po’ il suo forte gap infrastrutturale rispetto al resto del paese, ha visto crescere l’industria. Questo è stato frutto di una intensa e determinata politica pubblica nazionale. Con la crisi petrolifera questa rincorsa si è arrestata: tutte le regioni hanno significativamente rallentato la crescita (quasi azzerata nell’ultimo decennio), ma le distanze sono rimaste immutate. Spiegarlo non è difficile: ancora troppo forte era (e rimane) la diversa convenienza nel ‘fare impresa’ fra centro-nord e sud in termini di dotazione di infrastrutture, disponibilità di servizi pubblici e privati, presenza di lavoratori ben qualificati, distanza dai mercati di sbocco, presenza di agglomerazioni produttive e connesse economie esterne. Negli ultimi 35 anni le politiche economiche non sono riuscite a mutare questo dato di fondo. Anzi, la qualità delle politiche pubbliche, dalla fine degli anni Sessanta, si è notevolmente ridotta; al sud, in misura probabilmente più intensa che nell’intero paese. In particolare negli anni Ottanta, fino alla crisi fiscale del 1992, il sud è stato parzialmente compensato da flussi di spesa pubblica corrente, che ne hanno sostenuto i redditi ma non promosso lo sviluppo. Che conseguenze hanno queste forti disparità regionali per lo sviluppo dell’Italia? Certamente ne limitano il potenziale di crescita. Le regioni del sud dispongono di un patrimonio di risorse, innanzitutto umane, ma anche ambientali e culturali, poco o male utilizzate. Il mancato utilizzo di queste risorse limita il tasso di crescita dell’economia. Con una maggiore occupazione al sud, non solo il reddito nazionale, ma anche il gettito fiscale e contributivo sarebbero ben maggiori. Ma per ottenerli è indispensabile uno sviluppo assai più ampio dell’impresa privata; e perché questo si possa realizzare occorre aumentare la convenienza del ‘fare impresa’ al sud. La forte disparità crea anche importanti flussi economici interni al paese. La minore offerta al sud fa sì – da sempre – che una quota rilevante dei suoi consumi sia destinata a beni e servizi ‘importati’ dal centro-nord, sostenendone l’economia. Al tempo stesso, l’azione pubblica svolge una simmetrica azione redistributiva. Dato che, a norma di Costituzione, la tassazione è progressiva e la spesa nazionale per servizi pubblici tendenzialmente proporzionale alla popolazione, il bilancio pubblico sposta implicitamente – come ovunque nel mondo – una parte del gettito fiscale dei cittadini più ricchi delle regioni più ricche verso i cittadini meno ricchi delle regioni meno ricche. Ciò negli ultimi anni ha suscitato accese discussioni politiche: ma è il naturale portato di un paese unitario con forti disparità di reddito interne. Questi flussi potranno essere ridotti solo attraverso un forte sviluppo del sistema delle imprese al sud, e la conseguente crescita dell’occupazione.