Kosovo

Kosovo

Geografia umana

di Anna Bordoni

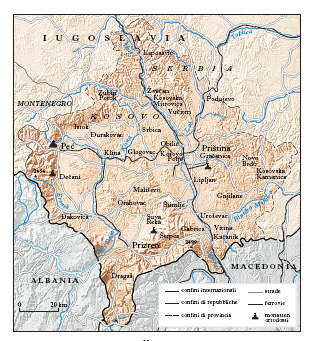

Regione della Repubblica Federale di Iugoslavia, che si è autoproclamata indipendente il 19 ottobre 1991. Dal 1946 al 1971 il nome ufficiale è stato Kosovo-Metohija, adottato nuovamente dal 1990. Confina a O con il Montenegro e con l'Albania, a S con la Repubblica ex iugoslava di Macedonia e per il resto con altri territori serbi. Il paese (che si estende per 10.887 km²) è in prevalenza montuoso, con una morfologia aspra, tranne la zona vicino al confine albanese, dove si apre la vasta pianura della Metohija. Il clima è temperato continentale.

La popolazione, al censimento del 1991 (e quindi prima dei recenti avvenimenti bellici che hanno sconvolto l'assetto demografico ed economico della regione, v. oltre: Storia), era di 1.954.747 ab., per circa il 90% di origine albanese e in grande maggioranza di religione islamica. Il tasso di natalità era molto elevato, ma l'incremento demografico è stato contenuto dalla massiccia emigrazione cui la popolazione del K. è stata costretta a causa della scarsità di risorse del territorio e del conseguente alto tasso di disoccupazione. Oltre al capoluogo, Priština (241.600 ab. secondo una stima del 1997), pochi altri centri avevano carattere urbano: Prizren, Peć, Kosovska Mitrovica.

bibliografia

L'Universo, 1999, 4, nr. monografico.

Storia

di Lucia Betti

In seguito alla sconfitta di Kosovo Polje (Campo dei Merli) del 28 giugno 1389, un trauma insanabile per i Serbi vinti dalle forze ottomane, il K. rimase sotto il dominio turco fino al 1912, quando iniziò lo sgretolamento della presenza ottomana in Europa, segnato dalle due guerre balcaniche del 1912 e del 1913. Serbia, Bulgaria, Grecia e Montenegro scatenarono la prima guerra balcanica e la sconfitta che l'impero ottomano subì nell'arco di pochi mesi fu rovinosa e lo costrinse a cedere quasi tutti i propri possedimenti europei. Le grandi potenze intervennero nelle trattative di pace e acuirono i contrasti interni dei paesi coinvolti nel conflitto, imponendo fra l'altro la nascita dell'Albania. Le truppe serbe si rifiutarono, inoltre, di abbandonare la regione di Skopje e furono attaccate dai Bulgari. Nella seconda guerra balcanica, nel 1913, la Bulgaria fu sconfitta da una nuova alleanza fra Serbi, Romeni, Montenegrini, Greci e Turchi. Il conflitto si concluse, nell'agosto 1913, con la pace di Bucarest, che assegnò la Macedonia alla Serbia e alla Grecia e solo in minima parte alla Bulgaria, Creta alla Grecia (che dovette ritirarsi dall'Epiro settentrionale) mentre l'Albania divenne un principato autonomo, privo del Kosovo. Questo, infatti, fu annesso alla Serbia, che però dovette rinunciare al porto di Durazzo. La situazione nei Balcani rimase fluida, sedimentando risentimenti e desideri di vendetta, fino al 28 giugno 1914 (anniversario della battaglia di Kosovo Polje), quando l'attentato, a Sarajevo, all'arciduca Francesco Ferdinando e a sua moglie accese la miccia della Prima guerra mondiale. Al termine del conflitto (novembre 1918), con la formazione del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (dal 1929 Regno di Iugoslavia), la regione del K. rimase all'interno dei confini stabiliti nel 1913.

Negli anni successivi alla Prima guerra mondiale in K. si formò un'organizzazione detta kaçak - definita da alcuni studiosi come un movimento di brigantaggio e da altri come un gruppo di resistenza armata albanese - che combatteva contro l'esercito iugoslavo. La resistenza si interruppe nel 1924, quando in Albania si impose Ahmet bey Zogu (futuro re Zog, nel 1928), a quel tempo vicino a Belgrado, che gli fornì armi e uomini per prendere il potere a Tirana. Egli procedette alla centralizzazione amministrativa e all'inserimento nei posti chiave di uomini di fiducia appartenenti al suo stesso clan (ghego), facendo dell'Albania, in un primo momento, una repubblica presidenziale e nel 1928 instaurando la monarchia. Con il nome di Zog I si proclamò 're degli Albanesi', a indicare che Tirana non intendeva dimenticare le migliaia di concittadini che si trovavano fuori dai confini dello Stato, in particolar modo le minoranze etniche del K. in Iugoslavia e dell'Epiro in Grecia. In realtà Zog fu sempre in balia dei suoi potenti vicini. Così, nel tentativo di prendere politicamente le distanze da Belgrado, Zog spinse l'Albania verso l'Italia. Mussolini, dalla seconda metà degli anni Venti, aveva avviato la penetrazione italiana in Albania per farne la testa di ponte dell'occupazione italiana nei Balcani. La pressione da parte italiana cresceva sempre più e Zog cercò un riavvicinamento alla Iugoslavia, ma Mussolini costrinse il re a sottoscrivere due trattati nel 1935 e nel 1936, che di fatto sottoponevano l'Albania alla tutela italiana. Nel 1939 'il regno fratello' albanese fu occupato da un corpo di spedizione italiano. Con l'annessione dell'Albania, l'Italia ereditò, però, anche tutti i suoi problemi e uno dei principali era legato alla situazione del K., dove la popolazione albanese era sottoposta alle vessazioni del governo iugoslavo, che da qualche tempo aveva messo in atto una politica sempre più intensa di serbizzazione dell'area.

Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale (settembre 1939) e l'entrata in guerra dell'Italia a fianco della Germania, anche l'Albania fu trascinata nel conflitto, diventando la base dell'attacco sferrato dall'esercito italiano alla Grecia il 28 ottobre 1940. Successivamente alla spartizione della Iugoslavia nel 1941, l'Italia si preoccupò di annettere i territori albanesi del K. e dell'Epiro, dando vita alla 'Grande Albania'. Con il volgere della guerra a favore delle forze alleate, furono i movimenti di resistenza albanesi - il comunista Fronte di liberazione nazionale (FNC, Fronti Nazional Clirimtar), guidato da E. Hoxha, e il liberal-nazionalista Fronte nazionale (BK, Balli i Kombëtar) - a porsi il problema del futuro del Kosovo. Su pressione iugoslava Hoxha accettò di non firmare alcun accordo sulla regione con il BK. Si presuppone, in realtà (ma mancano prove concrete), che Tito pensasse di risolvere la questione nell'ambito della federazione balcanica con un'unione fra Albania e Iugoslavia. Nel 1944, comunque, quando nel K. entrarono i partigiani iugoslavi e quelli di Hoxha, fu organizzata dal BK una sollevazione popolare che impegnò in una sanguinosa guerriglia le truppe di Belgrado e fu soffocata a stento nel febbraio-marzo 1945. Nello stesso anno, all'interno della Serbia, venne istituita una Provincia autonoma, il Kosovo-Metohija, i cui poteri peraltro erano più formali che sostanziali. Dopo alcuni decenni di calma apparente, nel 1968 si ebbero dimostrazioni e proteste in diversi centri del K. e della Macedonia occidentale (dove esiste una numerosa minoranza albanese) in cui si chiedeva di trasformare il K. in repubblica e di utilizzare tutti i simboli dello Stato, compresa la bandiera. Nonostante la condanna dei nazionalismi, le richieste albanesi furono in larga misura accettate e fu concessa larga autonomia alla regione. Nel 1970 fu fondata a Priština un'università bilingue. Pur non diventando una repubblica, il K. fu svincolato dalla tutela serba, anche se rimase all'interno della Repubblica e godette di un maggior grado di autonomia garantito dalla Costituzione del 1974, rimasta in vigore fino alla dissoluzione della Iugoslavia. In base ad essa al K. fu attribuito il carattere di 'elemento costitutivo della federazione' con diritto a proprie rappresentanze nel Parlamento federale, il riconoscimento di ampi poteri nel governo locale e l'uso dei simboli tipici dello Stato. Questi elementi facevano del K. una repubblica de facto, con una propria Corte costituzionale locale e con una polizia kosovara autonoma da quella serba. Anche l'uso della lingua albanese e la tutela delle libertà culturali furono garantiti e a Priština fu concesso di intrattenere rapporti diretti con Tirana. La rilevante autonomia non impedì la mobilitazione degli Albanesi del K. che richiedevano la concessione dello status di repubblica, sempre respinta da Belgrado. Come nel 1968, anche nel 1981 si verificarono mobilitazioni studentesche caratterizzate da rivendicazioni di tipo nazionalistico rivolte alla trasformazione del K. in repubblica.

L'ascesa al potere in Serbia di S. Milošević, nel settembre 1987, accrebbe le tensioni in Kosovo. Nel 1988 Milošević si fece promotore di un provvedimento che conferiva al serbo lo status di lingua ufficiale del K., bandendo l'uso dell'albanese negli atti ufficiali. Fra il 1988 e il 1989 si alternarono le dimostrazioni di massa dei Serbi e degli Albanesi kosovari che toccarono il punto più alto nello sciopero dei minatori albanesi di Trepča (febbraio 1989): i primi volevano l'abrogazione dell'autonomia del K. e della Vojvodina, i secondi volevano il K. repubblica. Nel 1989 Milošević, presidente della Repubblica serba, limitò l'autonomia del K. e nel 1990 la cancellò. Si verificarono espulsioni di massa dal lavoro, furono chiuse le scuole, l'università e i servizi sociali per gli Albanesi. Dal 1991 al 1995 si costituì, in K., un forte movimento di resistenza non-violenta e nacque uno Stato albanese parallelo, guidato da I. Rugova, presidente della Lega democratica del K. (LDK, Lidhja Demokratike e Kosovës). In seguito al referendum ufficioso sullo Stato sovrano e indipendente del K., a favore del quale si espresse il 99,87% dei votanti, il 19 ottobre 1991 venne proclamata la Repubblica del K. come Stato indipendente e sovrano, peraltro riconosciuta come tale solo da Tirana.

La convivenza dello Stato ufficiale serbo e dello 'Stato parallelo' degli Albanesi del K. sullo stesso territorio cominciò a incrinarsi sul finire del 1995 e furono proprio gli accordi di Dayton sulla Bosnia ed Erzegovina a rendere evidente la fragilità di questa coesistenza. La LDK non fu invitata al tavolo dei negoziati e la questione del K. fu menzionata una sola volta nel trattato finale, nella parte dedicata alle precondizioni necessarie all'abolizione delle sanzioni contro la Repubblica Federale di Iugoslavia (RFI). Inoltre, dopo gli accordi di Dayton, l'Unione Europea riconobbe la RFI e la Germania avviò le procedure di rimpatrio in Serbia per oltre centomila emigrati politici kosovari di etnia albanese. La successione di questi avvenimenti provocò delle divisioni all'interno del fronte unitario delle forze politiche del K.: in particolare fu contestata la resistenza non-violenta di Rugova e prese vita un movimento di protesta attiva sul modello dell'intifāḍa palestinese. Sulla scena apparve anche un movimento clandestino degli Albanesi del K. che, con metodi violenti, iniziò la lotta contro il regime serbo. Il malcontento nei confronti della repressione serba era strisciante e dopo l'uccisione, da parte di un serbo, di uno studente kosovaro, nell'aprile 1996, ebbero inizio manifestazioni spontanee di protesta non controllate dal partito di Rugova. Sul finire del 1996 e per tutto il 1997, si verificarono numerosi attentati rivendicati da più gruppi, da cui nacque poi l'esercito di liberazione del K. (UÇK, Ushtria Çlirimtare e Kosovës), una fazione estremista che attuava una strategia politica terrorista sia contro i Serbi, sia contro gli Albanesi ex dirigenti della Lega dei comunisti o accusati di essere complici del 'nemico serbo'. Alla fine del 1997, alcune zone rurali del K., abitate esclusivamente da popolazione albanese, erano sotto il controllo dei separatisti dell'UÇK. Nei primi mesi del 1998 si consumò la tragedia della Drenica, una piccola regione dove polizia e gruppi paramilitari serbi uccisero numerosi Albanesi. Alla fine di maggio Milošević accettò un primo dialogo con gli Albanesi, ma in settembre, nonostante la minaccia di bombardamenti da parte della NATO, sia i Serbi sia gli Albanesi del K. violavano gli accordi imposti dalla comunità internazionale. Anche il difficile compromesso raggiunto in ottobre fra Milošević e l'inviato speciale degli Stati Uniti per la ex Iugoslavia, R. Holbrooke, fallì. Sul campo procedevano gli scontri fra le parti: da un lato si segnalavano frequenti omicidi di Albanesi del K., gli arresti proseguivano, le forze paramilitari serbe non venivano ritirate; dall'altro numerosi erano i sequestri di persone da parte dell'UÇK.

Contemporaneamente, a livello internazionale, continuava il lavoro di mediazione. Nel febbraio 1999, in Francia, si incontrarono il Gruppo di contatto (v. bosnia ed erzegovina, in questa Appendice) e gli USA per cercare altre possibili soluzioni del conflitto da proporre a Milošević e all'UÇK, ma non ci fu nessuno spiraglio di luce. Il fallimento della conferenza di Rambouillet - la cui bozza di accordo prevedeva, fra l'altro, uno statuto di autonomia per tre anni per il K. in cambio della smilitarizzazione dell'UÇK e della presenza militare della NATO su tutto il territorio della federazione iugoslava (Serbia e Montenegro) - determinò l'inizio dell'attacco NATO contro la Iugoslavia. L'intervento militare, scattato la notte del 24 marzo 1999 (senza il consenso del Consiglio di Sicurezza dell'ONU a causa del veto di Russia e Cina), ebbe un impatto devastante: ingenti furono i danni materiali provocati dai bombardamenti NATO proseguiti incessantemente per 80 giorni con ricadute negative sulla situazione economica non solo della Iugoslavia, ma anche dei paesi limitrofi. Inoltre, l'intervento della NATO non svolse un effetto deterrente nei confronti delle azioni di pulizia etnica delle forze militari e paramilitari serbe; al contrario, incoraggiò una repressione sistematica e centinaia di migliaia di abitanti del K. furono spinti in Albania e Macedonia, provocando una destabilizzazione anche in questi paesi. All'inizio di giugno Belgrado accettò il piano di pace proposto dai paesi del G8, cui seguì l'elaborazione della Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che segnò la fine dei bombardamenti della NATO sulla Iugoslavia e stabilì la sovranità e l'integrità territoriale del paese, all'interno del quale si prevedeva l'autonomia del Kosovo. Il 10 giugno la Iugoslavia avviò il ritiro delle proprie truppe. Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ratificò la proposta di pace negoziata e negli stessi giorni le truppe internazionali, sotto comando NATO, cominciarono a entrare in Kosovo. Gli scontri fra militari serbi e militari della NATO, e fra militanti dell'UÇK e forze serbe, comunque, non cessarono. La comunità internazionale intanto proseguiva gli sforzi per tentare di risolvere la situazione nei Balcani, e oltre 40 capi di Stato e di governo si incontrarono, alla fine di luglio, a Sarajevo, per discutere il Patto di stabilità dei Balcani. In questa occasione furono stanziati circa 2,2 miliardi di dollari per la ricostruzione in Bosnia ed Erzegovina e in K., risorse destinate anche a Bulgaria, Romania e Macedonia, per aiutarle a superare l'impatto della crisi del K. sulla loro economia. Intanto l'amministrazione ONU in K. era alle prese con la smilitarizzazione dell'UÇK e la sua trasformazione - ostacolata dai membri dell'UÇK, che volevano comparisse nella definizione il termine esercito - in un Kosovo Protection Corps: un corpo civile del K. per missioni umanitarie come le operazioni antincendio e le operazioni di salvataggio, da creare entro il mese di settembre. Fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre le dichiarazioni di alcuni membri degli alti apparati USA sembravano presagire un cambiamento nella linea politica statunitense tendente a sostenere l'indipendenza del Kosovo. Una simile soluzione, non contemplata nella Risoluzione 1244, trovava contrari gli Europei, preoccupati che l'indipendenza del K. potesse scatenare un effetto domino, aprendo le porte a una Grande Albania, a una guerra separatista in Macedonia, alla frammentazione della Bosnia ed Erzegovina, alla formazione della Grande Croazia e della Grande Serbia. Il segretario generale dell'ONU, K. Annan, smentì tuttavia tali voci, ribadendo che per la regione amministrata dall'ONU era previsto un alto grado di autonomia, ma all'interno dei confini della Iugoslavia. Tutto ciò dimostrava quanto ancora si fosse lontani da una soluzione della questione del Kosovo.

bibliografia

M. Dogo, Kosovo: Albanesi e Serbi. Le radici del conflitto, Cosenza 1992.

J. Pirjevec, Il giorno di San Vito. Jugoslavia 1918-1922. Storia di una tragedia, Torino 1993.

S.L. Woodward, Balkan tragedy: chaos and dissolution after the cold war, Washington 1995.

S. Bianchini, Sarajevo, le radici dell'odio. Identità e destino dei popoli balcanici, Roma 1993, 1996².

Albania. Emergenza italiana, in I Quaderni speciali di Limes. Rivista italiana di geopolitica, 1997, suppl. al nr. 1.

The Yugoslav conflict and its implications for international relations, ed. S. Bianchini, R.C. Nation, Ravenna 1998.

S. Bianchini, M. Dassù, Guida ai paesi dell'Europa centrale, orientale e balcanica. Annuario politico-economico 1998, Milano 1998.

Kosovo. Il triangolo dei Balcani, in Limes. Rivista italiana di geopolitica, 1998, 3, nr. monografico.

R. Jace, Albania. Storia economica e risorse, società e tradizioni, arte e cultura, religione, Bologna 1998.

S.P. Ramet, Balkan Babel. The disintegration of Yugoslavia from the death of Tito to insurrection in Kosovë, Boulder (Colo.) 1999.