Linguaggio

Linguaggio

Preliminari

Quando si studiano i fenomeni del linguaggio, si resta colpiti dal fatto che la riflessione su questo tema, ben lungi dall'essere un'invenzione moderna (come accade invece per diverse altre aree delle scienze dell'uomo e della cognizione, alle quali anche la linguistica viene ascritta), è attestata già nei più antichi documenti di diverse tradizioni culturali, sia europee che orientali (v. Lepschy, 1990-1994). Il linguaggio costituisce, insomma, una sfida intellettuale sin dai primi tempi in cui l'uomo è stato capace di riflessione. Ma, oltre che per avere stimolato secoli di analisi, esso si caratterizza anche per essere riguardato da una ricchissima varietà di approcci, orientamenti e angoli di osservazione. Di esso si occupano infatti, e non da oggi, prospettive così diverse come quelle della filosofia, della psicologia, della storia, della sociologia, della filologia, delle scienze fisiche, biologiche e dell'informazione e altre ancora. Tutto ciò dà l'idea della complessità dell'oggetto 'linguaggio', ma rende molto difficile estrarne gli aspetti principali per costruirne uno schizzo compatto.

Nelle pagine che seguono presenteremo, senza alcuna pretesa di essere completi, alcune osservazioni sui fondamenti della teoria generale del linguaggio.

Due definizioni

Del linguaggio si possono dare diverse definizioni, secondo il peso che si attribuisce al ruolo dell'utente umano. Abbiamo da una parte una definizione 'fredda' (che esclude, cioè, l'utente), per la quale il linguaggio è un codice semiotico costituito dall'associazione di due ordini di entità: il contenuto (cioè l'insieme dei significati che si possono concepire, che per natura sono interni e mentali e dunque non percepibili all'esterno) e l'espressione (un insieme di segnali sensoriali come i suoni, la scrittura, ecc.). L'espressione serve a rendere manifesto il contenuto, cioè a permetterne la trasmissione dall'emittente al ricevente. Questa definizione, che ha le sue origini nel Cours de linguistique générale di Ferdinand de Saussure (v., 1916), ha avuto molta fortuna nella linguistica del Novecento. Malgrado ciò, essa ha il difetto di non sottolineare che il sistema semiotico che così si crea deve poter essere usato da un utente umano che non vive isolato o in coppia, ma fa parte di una collettività di persone che comunicano tra loro.Una definizione 'calda', all'opposto, assegna un posto centrale all'utente, sostenendo che il linguaggio è sì un'associazione di espressione e contenuto, ma fatta in modo da dare soddisfazione alle necessità comunicative dell'utente umano e da riflettere le limitazioni che esso impone. L'utente infatti non ha potenzialità infinite, bensì finite quanto a memoria, capacità di discriminazione dei segnali, attenzione, e così via. Inoltre, all'utente si possono attribuire attese e preferenze naturali per quanto riguarda l'organizzazione del linguaggio, e si può supporre che queste attese si riflettano in qualche modo su di esso.Nel seguito adopereremo sistematicamente la definizione 'calda', che è per molti aspetti più soddisfacente dell'altra perché permette di dar conto di alcuni fatti cruciali, tra i quali i seguenti:

1) tutte le lingue, quale che sia l'epoca e il luogo in cui vengono usate, presentano tratti comuni (i cosiddetti 'universali linguistici': v. Greenberg, 1978), che non possono essere spiegati se non come imposizioni derivanti dal fatto che esse devono poter essere usate da utenti dotati delle stesse proprietà e limitazioni biologiche;

2) tutte le lingue dispongono di risorse specifiche per svolgere le funzioni pragmatiche tipiche della comunicazione tra le persone, come narrare storie, far domande, chiedere prestazioni, informazioni e servizi, descrivere eventi, formulare ipotesi, e così via (v. Givón, 1979; v. Halliday, 1984). Inoltre, le lingue sono dotate di risorse allocutive (cioè fatte per designare uno o più interlocutori) anche molto complesse, e ciò fa pensare che la loro stessa architettura presupponga l'esistenza di un interlocutore (v. Benveniste, 1966-1974);

3) tutte le lingue, per quanto complicate dal punto di vista strutturale, possono essere adoperate dai nativi senza difficoltà e senza nessuna particolare istruzione: ciò vuol dire che sono 'fatte per l'utente', o, come anche si dice, sono sistemi semiotici 'orientati all'utente' (v. Simone, 1995⁶).

Tali proprietà possono essere spiegate solo tenendo in conto l'utente come entità biologico-sociale: è proprio quest'ultimo, sostengono i difensori di questo orientamento, che impone alle lingue proprietà specifiche, perché proietta su di esse caratteristiche che rispecchiano le sue proprie limitazioni. Le lingue sono quindi sistemi semiotici fatti per poter essere adoperati da utenti caratterizzati da due fondamentali proprietà: a) hanno capacità limitate di elaborazione; b) sono mossi dalla necessità non solo di scambiarsi informazioni, ma anche di svolgere col linguaggio azioni sociali, cioè di "far cose con le parole" (secondo il titolo di un famoso libro di John Austin: v., 1962).

Per poter essere adoperato realmente, infatti, il linguaggio ha bisogno di una collettività numerosa di parlanti, di un gruppo associato che conviene che una determinata forma linguistica è accettata e altre possibili non lo sono, che 'licenzia' solo le forme ammesse e che mediante il linguaggio svolge determinate azioni sociali. Per questo la seconda definizione che abbiamo dato va ulteriormente arricchita rappresentando attorno al singolo utente una cornice sociale che lo integra e legittima la sua scelta di codice. La 'massa parlante' (per usare un'espressione di Saussure) è insomma indispensabile perché il linguaggio si crei, si stabilizzi e funzioni. La connessione con il sociale risalta anche da un altro fenomeno, che commenteremo più avanti: il linguaggio non serve solo ai due scopi che abbiamo detto, ma anche all'ulteriore funzione, di enorme importanza, di conservare le conoscenze accumulate dalla collettività e favorirne la trasmissione da una generazione all'altra (v. Tobias, 1991; v. Cardona, 1990).

Il paradosso della variazione

Per le ragioni sopra indicate, le lingue nascono per l'utente umano associato in collettività e si conformano secondo le sue possibilità di elaborarle. Ciò non deve però far pensare che siano 'perfette' rispetto all'utente che se ne serve. Se lo fossero, non avrebbero alcuna ragione di cambiare, né nel tempo né nello spazio. Al contrario, la prima e la più forte esperienza di chiunque studi il linguaggio e le lingue è proprio questa: le lingue cambiano continuamente, e anzi il cambiamento è in un certo senso una loro caratteristica intrinseca. In linguistica questo fenomeno viene definito variazione (v. Labov, 1994).

Le lingue variano dunque almeno ai seguenti livelli.

1. Nello spazio: è esperienza comune che popoli diversi abbiano diverse lingue, e che, anche in seno ad un popolo che si può considerare unitario, esistano forme diverse di una stessa lingua o addirittura lingue diverse.

2. Nel tempo: nel corso del tempo (o, come si dice gergalmente, in diacronia) le lingue cambiano in tutti i loro aspetti. Il cambiamento può essere talmente radicale che due fasi diacronicamente diverse di una stessa lingua possono essere non comprensibili tra loro.

3. Nello stesso individuo: ciascun parlante è in grado di usare forme diverse della sua lingua in accordo con le circostanze sociali in cui si trova, adattandosi alla situazione secondo parametri precisi (descritti dalla sociolinguistica). Ma nello stesso individuo le lingue variano anche per un'altra ragione: i parlanti hanno diversi gradi di conoscenza (o 'competenza') della propria lingua, e non sempre sono capaci di controllare consapevolmente l'uso che ne fanno. Si danno cioè gradi diversi di sicurezza linguistica (v. Labov, 1994). Nei parlanti meno sicuri la variazione si può manifestare in un'altra forma, in quanto si può oscillare nello scegliere una soluzione oppure un'altra per dire la stessa cosa.

4. Nell'esecuzione: lo stesso parlante non pronuncia neanche due volte la stessa parola allo stesso modo, né associa allo stesso messaggio sempre esattamente il medesimo significato. Ogni volta che si produce un atto linguistico individuale (la parole di cui parlava Saussure), il messaggio che si emette è per più aspetti diverso da ogni altro precedente, anche se prodotto dalla stessa persona.

Questa ricchezza di forme di variazione apre un paradosso a cui non è stata ancora data una sistemazione sicura. Essa lascia infatti inspiegati un paio di fatti essenziali: come riescono i parlanti a comunicare tra loro con (relativa) efficacia, se non ci sono due soli segnali linguistici che siano fisicamente identici, né due soli sensi che si somiglino tra loro? Inoltre, dal punto di vista del linguista, la questione apre quello che possiamo chiamare il 'paradosso della grammatica generale': se le lingue si presentano intrinsecamente sotto forma di variazione, come è possibile formulare su di esse generalità e regolarità come quelle della linguistica che, proprio per questo, si chiama 'generale'?

Le due domande sono un modo per formulare un delicato problema filosofico: come si può conciliare la varietà delle lingue con l'unicità del linguaggio? Questo problema era già stato identificato con chiarezza da Wilhelm von Humboldt (v., 1836), che tentò di risolverlo in una maniera che appare ancora oggi di grande profondità. È la mente dell'uomo, sosteneva Humboldt, che definisce i limiti entro cui le lingue possono variare, e che è in grado di estrarre invarianze (cioè aspetti costanti e comuni) dalla molteplicità dei fenomeni a cui è esposta. Una posizione analoga a questa fu presa da Saussure (v., 1916) agli inizi del Novecento: se la parole (cioè la maniera individuale e concreta di eseguire gli atti linguistici) è ogni volta diversa da ogni precedente esecuzione, esiste nella mente dei parlanti un sistema astratto (la langue), una sorta di vaglio che scarta le variazioni non significative e riconduce i singoli comportamenti entro una stessa classe, a condizione che abbiano la stessa funzione. La linguistica recente ha adottato una risposta somigliante: in molti suoi lavori Noam Chomsky ha distinto tra la 'competenza' della lingua da parte del parlante e l''esecuzione' che questi fa delle conoscenze possedute (v. Chomsky, 1965). In altri termini, le lingue possono variare anche fortemente pur continuando a restare efficienti perché i parlanti riescono a cogliere aspetti costanti al di sotto delle variazioni.

Il discrimine dell'arbitrarietà

Nella teoria generale del linguaggio occorre distinguere tra due concetti apparentemente somiglianti: quello di 'linguaggio' e quello di 'lingua'. Il linguaggio (come chiarì magistralmente Saussure) è la facoltà di collegare un'espressione a un contenuto, e pertanto, come oggi possiamo dire, è fondato biologicamente e si può supporre uguale presso tutti gli appartenenti alla specie Homo sapiens. Le lingue sono invece le singole forme in cui il linguaggio storicamente si presenta, e il loro numero può variare illimitatamente (v. Coseriu, 1971). Siccome le lingue (dette anche 'verbali' o 'storiche' o 'naturali') sono manifestazioni storiche, esse sono concepite (almeno da Aristotele in poi) come entità arbitrarie. Questo termine indica il fatto che tra il significante (cioè l'insieme di suoni usati per esprimersi) e il significato che esso rende manifesto non esiste alcuna somiglianza o nesso necessario e naturale. Il segno linguistico si fonda insomma su una radicale eterogeneità semiotica (v. Simone, 1995⁶). È per ragioni di arbitrarietà, ad esempio, e non c'è nessuna ragione perché il cane si chiami dog in inglese, Hund in tedesco, perro in spagnolo e kalbi in arabo. Se le lingue non fossero arbitrarie, si argomenta, le 'cose' dovrebbero chiamarsi dappertutto nella stessa maniera.

Questa concezione ha una lunga storia nella riflessione linguistica, ed è stata rilanciata nel nostro secolo dall'opera di Saussure, che ne ha fatto uno dei capisaldi del suo pensiero. Saussure presentava, per la verità, argomentazioni più complesse. Secondo lui, infatti, non è arbitrario soltanto il rapporto tra significante e significato, ma anche quello tra un significante e l'altro e tra un significato e l'altro. Ad esempio, non c'è nessuna ragione necessaria perché in inglese esista una differenza sistematica tra la /i/ e /i:/ (i breve e i lunga), mentre in italiano questa differenza non comporta alcuna variazione di significato.

In questa prospettiva, l'arbitrarietà domina l'intera architettura delle lingue. La 'massa parlante' è sì indispensabile perché le lingue possano costituirsi e funzionare, ma non impone a esse alcuna particolare caratteristica. Anche cambiando nel tempo esse non perdono la proprietà di essere arbitrarie, ma si limitano semmai a spostarsi da una soluzione arbitraria a un'altra. La lingua è insomma un'entità 'autonoma', il cui modo di organizzarsi è indipendente dal parlante e dalla collettività di cui fa parte.

La concezione dell'arbitrarietà che Saussure formulava è diventata un vero e proprio paradigma, tanto che a essa si richiamano, in forma esplicita o no, quasi tutta la linguistica e la filosofia del linguaggio moderne. A questo paradigma la storia della linguistica ne ha però opposto un altro di segno decisamente diverso, che nega che la lingua sia autonoma, sostenendo all'opposto che essa ha una forte connessione con il parlante, le sue proprietà e le sue limitazioni biologiche intrinseche (v. Simone, 1995⁶). Essa muove da alcuni principî collegati.

1. Principio del determinismo fisico. Essendo l'utente linguistico un elaboratore di informazione limitato, i suoi limiti devono lasciare una traccia sul modo in cui le lingue sono fatte. Ad esempio, non deve poter esistere una lingua troppo complicata perché gli utenti umani possano usarla (v. Jespersen, 1924).

2. Principio di adeguatezza rappresentativa. Le lingue sono fatte per rappresentare in qualche modo la realtà esterna, e quindi deve esistere una qualche somiglianza di struttura tra i messaggi linguistici e le situazioni reali a cui essi si riferiscono. In particolare, siccome le 'azioni' possono essere analizzate nei loro componenti (attore o attori, azione, beneficiario, oggetto, ecc.), le strutture linguistiche devono essere in grado di offrire degli analoghi verbali di ciascuno di essi (v. Givón, 1979 e 1984-1990).

3. Principio di omogeneità pragmatica. Le lingue, essendo fatte anche per rispondere a necessità pragmatiche che sono largamente comuni a tutti gli uomini, devono avere risorse per svolgere le funzioni pragmatiche basiche.

4. Principio di variazione limitata. Essendo limitate le capacità di elaborazione degli utenti umani, la gamma di variazione che le lingue possono avere non è infinita: nel loro variare, esse devono restare entro un campo determinato e specificabile, dal quale non possono uscire (un'antica idea di Humboldt, ripresa dalla linguistica moderna; v. Hjelmslev, 1963; v. Chomsky, 1981).Tra queste due posizioni si possono ripartire, sia pure a costo di qualche schematismo, tutte le scuole linguistiche di fine Novecento. In generale, i sostenitori della definizione di linguaggio che dà un posto centrale all'utente tendono anche ad accettare, quasi a mo' di assiomi, i quattro principi accennati prima. Ma, a parte la divisione delle scuole, è difficile negare che quei principi (in versioni più o meno liberali) formino la base dell'analisi del linguaggio di oggi.

Hardware e software del linguaggio

Quando ci si occupa dei fondamenti della teoria del linguaggio, un altro aspetto essenziale è costituito dalla sua connessione con la conoscenza, a cui abbiamo già accennato. Essa vale almeno in due sensi diversi:

1) come si è osservato prima, il linguaggio verbale si è installato nell'uomo perché costituiva per la specie un essenziale vantaggio evolutivo, permettendole di accumulare conoscenze di utilità collettiva e di trasmetterle alle generazioni successive;

2) il linguaggio, nel suo operare, funziona come un sistema cognitivo.

Lo sviluppo del linguaggio

Vediamo anzitutto il primo aspetto. Disponendo del linguaggio per accumulare le conoscenze acquisite, la specie non è costretta a rifare a ogni nuova generazione lo sforzo di impadronirsi delle tecniche, delle procedure e delle informazioni che le sono necessarie per vivere. Può ritrovare tutto questo patrimonio accumulato sotto forma di messaggi linguistici, realizzando così un enorme vantaggio di tempo ed efficienza. Questo processo di trasmissione del sapere per mezzo del linguaggio aveva luogo già in epoca remota, quando il linguaggio era solamente parlato e le conoscenze dovevano essere conservate nella memoria dei singoli, che le trasmettevano a voce alle nuove generazioni; e si è ripetuto in modo via via più efficiente con l'invenzione della scrittura, della stampa e dell'informatica (v. Cardona, 1990). Una collettività senza linguaggio, se mai fosse possibile immaginarla, sarebbe priva di sapere di gruppo e non avrebbe la possibilità di educare (nel senso più ampio di questo termine) le generazioni più giovani. Perciò, si può supporre che esista un circolo virtuoso tra la formazione di gruppi associati e l'uso del linguaggio: il linguaggio è creato dalle collettività, ma al tempo stesso permette ad esse di conservarsi e consolidarsi, perché offre uno straordinario strumento per conservare le loro conoscenze in senso lato. Per questo, il linguaggio è anche 'formatore di società' (v. Benveniste, 1966-1974, vol. I).

Bisogna tenere presente, a questo proposito, che il linguaggio verbale non è la prima forma comunicativa che la specie umana abbia adoperato, ma è stato per così dire 'scelto' tra le diverse possibilità che essa aveva a disposizione. Le altre possibilità sono state scartate o, come è accaduto per i gesti, sono sopravvissute in veste di supporto al linguaggio parlato stesso. Ciò è rivelato senza possibilità di dubbio dal fatto che nessuna parte dell'apparato fonatorio (polmoni, laringe, bocca, lingua, naso) serve solo per produrre suoni. Al contrario: i polmoni servono anzitutto per la respirazione, la laringe per chiudere la trachea proteggendola dal rischio di intrusione di materiali estranei, la bocca e la lingua per l'ingestione e la masticazione del cibo, e il naso come via di immissione dell'aria e di percezione degli odori. La produzione dei suoni di cui la lingua verbale è costituita (cioè la fonazione) è dunque una funzione secondaria e in un certo senso parassita, perché si è installata accanto ad altre funzioni fino a coabitare con esse, sottraendo a ciascuna una quota di funzionalità. La fonazione, ad esempio, ha parzialmente ridotto l'efficienza della respirazione: questa perdita, evolutivamente molto seria, deve essere stata compensata dagli straordinari vantaggi semiotici che la voce realizza. La specie deve quindi aver scelto la fonazione attraverso una sorta di valutazione comparata di costi e benefici, scegliendo alla fine la soluzione che le assicurava i maggiori vantaggi evolutivi (v. Lieberman, 1984 e 1991).

Non si riflette abbastanza sul fatto che la voce è un mezzo dotato di un'efficienza e di una flessibilità elevatissime. Infatti, (1) a differenza dei gesti (il probabile primo 'linguaggio' umano), può essere prodotta e percepita anche da interlocutori che non sono l'uno in vista dell'altro (al buio, di spalle, da lontano, ecc.); (2) permette di produrre suoni differenziati tra loro anche per un coefficiente fisico minimo, e quindi adatti a formare catene di segmenti fonici variati; (3) non richiede altro che il corpo per essere prodotta, e quindi è facilmente 'trasportabile'; (4) inoltre - ed è l'aspetto evolutivamente più importante - lascia libere le mani, permettendo all'uomo di svolgere anche altre attività mentre i suoni vengono prodotti. Per quest'ultima ragione, gli specialisti dell'evoluzione ritengono che lo sviluppo della fonazione abbia avuto luogo simultaneamente alla cosiddetta 'liberazione della mano' ed abbia anzi contribuito a favorirla. (5) La voce permette una codificazione rapida, a differenza di altri sistemi di espressione, la cui messa in atto richiede sempre un tempo maggiore.

Lo sviluppo del linguaggio verbale ha comportato del resto nell'Homo sapiens una serie di profonde modificazioni e adattamenti anatomico-fisiologici, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio. Anzitutto la discesa della laringe, che originariamente si trovava (come è attualmente nello scimpanzé e nel neonato umano) allo stesso livello della radice della lingua, e gradualmente è scesa all'altezza della quarta vertebra. Da questo processo è stata toccata la lingua stessa: originariamente doveva essere piatta, con una radice poco profonda, incapace di staccarsi dal pavimento della bocca e di lunghezza limitata. Nell'uomo moderno, al contrario, essa è libera di estendersi anche al di là del limite dei denti, la sua radice si è fatta più profonda, la sua massa può cambiar forma, posizione e volume secondo il suono che sta articolando. Contemporaneamente dev'essere cambiata la capacità discriminatoria dell'udito: questo era originariamente incapace di distinguere differenze fisiche minime dell'onda sonora, mentre nell'uomo moderno è strutturato in modo da percepire con maggior nettezza proprio la gamma di vibrazioni in cui rientra l'insieme dei suoni verbali (v. Lieberman, 1984).

Oltre che le modificazioni di struttura anatomica, la nascita del linguaggio verbale ha prodotto anche capitali trasformazioni dell'encefalo. Secondo un'interpretazione largamente accettata, infatti, l'aumento della massa del cervello che ha permesso all'Homo di diventare sapiens è stato attivato proprio dallo sviluppo del linguaggio. Non va dimenticato, infatti, che per produrre i suoni verbali il cervello deve governare un enorme repertorio di micromovimenti muscolari delle diverse parti dell'apparato fonatorio (i movimenti volontari più sottili che l'uomo sia in grado di compiere), e a questo scopo deve essersi sviluppata una complessa rete di vie nervose per collegare cervello e muscoli. D'altro canto, l'aumento di massa e di complessità del cervello dev'essere andato di pari passo con la capacità di elaborare significati via via più ricchi e variati (v. Tobias, 1991; v. Dart, 1959).

Nella sua evoluzione il linguaggio si è quindi creato una raffinata base fisica specializzata, una sorta di hardware proprio. Il mutamento è stato talmente importante che non sorprende che le tracce di questo hardware siano ancora oggi impresse nel modo in cui le lingue sono fatte e funzionano, e che queste risentano in molti modi delle proprietà della 'macchina' fisica che le elabora. Questa complessa interconnessione si può formulare dicendo che lo hardware linguistico ha contribuito a modellare il software e viceversa: come talune applicazioni informatiche sono fatte per funzionare solo con determinati processori, così le lingue verbali funzionano solo con lo hardware fisico della specie.

Omogeneità della base del linguaggio

Basterà qualche esempio per chiarire questo punto. Malgrado le loro grandi differenze fonologiche, le lingue del mondo seguono una linea costante (v. Hagège, 1982): tra i vari suoni che l'apparato fonatorio può produrre, tendono a scegliere quelli fonologicamente più stabili, cioè che possono essere prodotti e ricevuti col minor rischio di confondersi con altri. Tra questi sono [k] e [t], suoni che non a caso appaiono in tutte le lingue. La stessa cosa accade per le vocali: [a], [i] e [u] sono presenti in tutte le lingue conosciute perché sono le vocali più nettamente distinte l'una dall'altra e quindi meno esposte al rischio di confondersi. Alla stessa maniera, se tutte le lingue hanno vocali non nasali (come la [a] di casa), solo poche hanno vocali nasali (come la [a] del francese en): la ragione di ciò è che i suoni nasali si prestano più facilmente a essere confusi con altri somiglianti (così accade per la [m] e la [b], che sono identiche in tutto fuorché nel fatto che la prima è nasale e la seconda no) (v. Lieberman, 1991). Analogamente, non è un caso che in diacronia i suoni fonologicamente meno stabili tendano a modificarsi più spesso di quelli stabili. Fenomeni come questi non si possono interpretare se non pensando che lo hardware fisico della specie scelga e conservi i suoni 'migliori' e modifichi quelli 'peggiori' fino a espellerli o convertirli in altri.

Considerazioni analoghe possono esser fatte a proposito di altri aspetti del linguaggio. Se consideriamo ad esempio il livello morfologico, le lingue hanno un numero limitato di risorse per produrre variazioni nella forma delle parole. Semplificando drasticamente, diciamo che esse aggiungono materiali morfologici (tecnicamente, i morfi) o a sinistra o a destra o al centro della radice. Il primo caso è dato dalla prefissazione (scienza → pre+scienza), il secondo dalla suffissazione (bello → bell+ezza), il terzo dall'infissazione (gioc+are → gioch+erell+are). A ciò si aggiunge che un dato morfo, per quanto possa variare (per il processo di allomorfia: uom+o ∼ um+ano), conserva quasi sempre una certa stabilità fonologica. Questo fenomeno, che si riscontra in tutte le lingue del mondo, risponde al fatto che l'utente umano deve poter riconoscere la 'parentela' tra le parole, sicché è difficile che in una lingua esistano parole totalmente diverse l'una dall'altra. In questo modo, tra l'altro, le parole nuove possono essere ottenute con manipolazioni morfologiche diverse a partire da parole 'vecchie', con un evidente vantaggio di memoria. In sintassi, la testa del sintagma (la parte di esso che impone a tutto il resto il proprio comportamento sintattico) può stare o all'inizio o alla fine del sintagma stesso: abbiamo allora lingue a testa iniziale (come l'italiano: Voglio il caffè) o lingue a testa finale (come il turco: Kahve severim, 'Voglio il caffè', lett. 'il caffè voglio'). In termini generali, ciò significa che, per risolvere un dato problema strutturale, le lingue hanno a disposizione un numero limitato e normalmente piccolo di opzioni, e sono quindi libere di scegliere tra l'una e l'altra ma non di fare qualunque cosa.

Naturalmente queste affermazioni non devono essere prese in senso assoluto. Se così fosse, occorrerebbe concludere che le lingue sono, malgrado le apparenze, tutte uguali e che sono adattate in modo perfetto per essere impiegate dagli utenti. In realtà sono molto diverse l'una dall'altra. Ma la loro diversità va intesa con sottigliezza: esse sono diverse perché i punti sui quali devono compiere le loro opzioni (scelta dei segmenti fonici, delle strutture sillabiche, degli ordinamenti ammessi dei diversi tipi di segmenti, e così via) sono tanto numerosi che l'insieme delle opzioni che ciascuna prende dà un'impressione esteriore di enorme varietà. Ma, se guardiamo ai livelli di scelta uno per uno, ci accorgiamo di due cose:

1) che le lingue rispettano gli stessi livelli di scelta;

2) che, su ciascuno di essi, le alternative sono limitate (v. Chomsky, 1985).

L'insieme di questi fatti e considerazioni ha riportato in vigore, alla metà del Novecento, l'antico concetto filosofico di innatismo, applicato stavolta proprio al linguaggio. È stato soprattutto Chomsky, sin dalle prime sue opere (v. Chomsky, 1968), a sostenere che il linguaggio è innato nell'uomo, in quanto si sviluppa da un programma genetico che governa non solo il manifestarsi delle diverse capacità linguistiche, ma anche il momento e il modo in cui entrano in azione i meccanismi di cui esse sono fatte. Certo, l'innatismo di cui parla la linguistica di oggi non è quello metafisico proprio della filosofia sei- e settecentesca ma ha un carattere biologico. È l'equipaggiamento biologico della specie che, come induce il bambino normale a camminare verso i dodici mesi, così lo spinge a parlare con straordinaria regolarità e indipendentemente dalla cultura di cui fa parte.

È difficile stabilire dove finiscano le proprietà innate e dove comincino quelle apprese, in fatto di linguaggio. Le diverse scuole differiscono proprio per il punto in cui mettono questo confine. Ma sembra ormai innegabile che il fondamento del linguaggio (inteso come facoltà) sia nella dotazione biologica della specie.

Linguaggio e conoscenza

L'altro senso in cui il linguaggio si intreccia con la cognizione fu identificato già dalla filosofia sei- e settecentesca, e trovò le sue formulazioni più forti (in chiavi diverse) in Vico, Condillac, Leibniz o Humboldt. Il linguaggio crea, secondo questa prospettiva, un circolo con la conoscenza umana: contribuisce alla formazione dei concetti e delle idee e alla costruzione di una rappresentazione del mondo ("il linguaggio è l'organo formativo del pensiero", secondo Humboldt: v., 1836, p. 42), ma al tempo stesso riceve dalla cognizione il proprio contenuto e la propria articolazione. Questo tema è stato ripreso nella storia del pensiero moderno una infinità di volte e in mille forme, dando luogo in taluni casi a complesse tradizioni filosofiche. Anche nella linguistica di oggi la preoccupazione cognitiva è fortissima e si manifesta in più varianti.

Schematizzando drasticamente, basterà dire che le posizioni principali sono oggi due. Da una parte c'è quella rappresentata in particolare da Chomsky e dalla sua scuola (v. Chomsky, 1985), secondo la quale il linguaggio è uno dei sistemi cognitivi dell'uomo, perché serve alla definizione della conoscenza e funziona per taluni aspetti come un calcolatore. Dall'altra c'è l'idea, molto prossima a posizioni vichiane, secondo cui il pensiero nasce naturalmente metaforico, e rivela questa sua proprietà nel linguaggio in una varietà di forme (v. Lakoff, 1987). Malgrado la differenza delle posizioni, è innegabile che la linguistica di oggi adotti globalmente un atteggiamento 'cognitivo', anche perché considera l'osservazione sistematica del linguaggio come una delle vie per accedere al funzionamento della mente. Il funzionamento delle lingue, e in particolare gli aspetti universali che esse presentano indipendentemente dalle parentele genetiche, permettono di fare ipotesi sul modo di funzionare della mente, se non del cervello.

Del resto, già la filosofia antica aveva riconosciuto che le principali operazioni logiche sono rese possibili essenzialmente dal linguaggio: designare (cioè 'nominare' le cose), predicare ('affermare qualcosa di qualcos'altro'), quantificare (dire 'quante cose' ci sono), generalizzare ('estrarre aspetti comuni a più oggetti o entità'), specificare ('isolare un tratto o un oggetto da un insieme di tratti o oggetti'), asserire ('dire che x è vero'), negare ('dire che x è falso'), ipotizzare, e così via, sono operazioni che non solo si esprimono nel linguaggio, ma che sono diventate possibili proprio a partire dal momento in cui l'uomo si è munito di questa risorsa e fanno parte di quello che è stato chiamato l''apparato formale dell'enunciazione' (v. Benveniste, 1966-1974, vol. II). È anche probabile che il linguaggio abbia contribuito a far nascere nell'uomo uno dei suoi tratti più specificamente umani, la coscienza, che non a caso si rappresenta in molte culture con una metafora verbale (la 'voce' che parla nel silenzio della mente o dell'anima) (v. Lieberman, 1991). Un'ipotesi molto suggestiva sostiene perfino che la matematica non è che la forma raffinata di risorse gia presenti nel linguaggio. Le principali operazioni matematiche (a partire da quelle dell'aritmetica) possono essere viste come formalizzazioni di analoghe risorse linguistiche (v. Hockett, 1968), alludendo così a un continuum tra la verbalità e le manifestazioni più elaborate della mente.

Il software del linguaggio

Principi formali fondamentali

Per capire il principio architettonico secondo cui le lingue sono fatte, bisogna tener presente che esse sono sistemi semiotici sviluppati in una condizione di drastica penuria di mezzi. Ciò discende dai limiti dell'utente di cui si è già parlato, che impedirebbero di usare sistemi eccessivamente complicati. Per fare solo un esempio, benché i suoni che l'apparato fonatorio può produrre siano infiniti, non tutti sono utilizzabili fonologicamente: per questo i segmenti fonici (i 'fonemi') di cui le lingue si servono non sono mai più di cinquanta e la loro media è attorno ai trenta.Ma se le parole fossero fatte di un solo segmento - come l'italiano è o il latino i ("va"') - le lingue potrebbero avere non più di una trentina di parole in tutto. A questa limitazione intrinseca la specie ha risposto con una geniale trovata: creando un insieme di meccanismi formali che permettono di ottenere sistemi complessi anche a partire da pochi o perfino pochissimi elementi di base. Di questi meccanismi illustriamo i principali (v. De Mauro, 1982).

1. Il principio di combinazione. Le lingue sono organizzate in livelli gerarchicamente disposti, tali che il livello inferiore fornisce il materiale a quello superiore. Per dirla in modo molto generico, i segmenti fonici servono a creare unità morfologiche, queste compongono le parole, le parole formano le frasi e le frasi si organizzano in strutture complesse chiamate testi. Ora, il numero degli elementi aumenta passando da un livello all'altro (fonologia, morfologia, sintassi, testo), perché le lingue mettono all'opera sistemi combinatori per i quali, concatenando elementi semplici in base a un numero relativamente ridotto di regole, si ottengono entità via via più complesse. La combinazione degli elementi non avviene in modo casuale, ma rispettando scrupolosamente taluni 'profili' (in inglese templates) che ciascuna lingua accetta come propri ed escludendo quelli che rifiuta. Lo sbalzo numerico (il 'salto semiotico': v. Simone, 1995⁶) che si realizza passando da un livello all'altro è enorme, e si può rilevare a colpo d'occhio notando come in ogni lingua, a partire da un numero molto ristretto di segmenti fonici, si ottenga un numero illimitato di parole e di frasi.

Una chiara illustrazione di questo fatto si ha al livello fonologico. Come si è detto, ogni lingua ha un numero ristretto di segmenti fonici discreti. Per ottenere un numero più alto di entità, i segmenti si combinano secondo templates particolari. In italiano, ad esempio, abbiamo non solo parole di un solo segmento, ma anche di due (ma, re, dà, ecc.), di tre (fra, amo, ora, ecc.), di quattro (fare, mare, alto, orma, ecc.) e così via. I segmenti che intervengono sono sempre gli stessi, ma le parole risultanti sono infinitamente più numerose. Immaginando che l'italiano abbia ventiquattro segmenti fonici, le parole possibili sono il prodotto cartesiano di ventiquattro, dunque un numero altissimo. In aggiunta, nel modo in cui i segmenti si concatenano l'italiano segue dei templates che sono diversi da quelli, poniamo, del tedesco: in italiano è illegale la sequenza /m/+/r/ che invece è ammessa in tedesco (ad esempio umringen 'girare attorno') (v. Trubeckoj, 1939).

Le parole che così si ottengono possono differire solamente per un segmento pur avendo significati del tutto indipendenti: mare non ha nulla a che fare con male, né arto con orto (v. Lyons, 1972). Ma poco importa che la differenza sia minima: la possibilità di cogliere differenze di significato affidate a così esigue differenze foniche è garantita non solo dalla stabilità degli elementi fonici che ogni lingua sceglie, ma anche dal fatto che attorno a ogni parola esiste un contesto sia verbale sia non verbale che aumenta la probabilità di una data parola riducendo fino a zero quella di un'altra. Un ulteriore dispositivo di sicurezza è costituito dal fatto che le lingue seguono templates tipici di successione dei segmenti fonici e di struttura delle sillabe.

2. Il principio della ripartizione in classi omogenee. Se prendiamo le parole di una lingua (lasciando qui del tutto intuitiva la nozione di 'parola'), verifichiamo facilmente che esse non sono l'una completamente diversa dall'altra, ma tendono a distribuirsi in classi omogenee, i membri di ciascuna delle quali hanno un comportamento in tutto o in parte somigliante. In una frase come Tuo fratello e tua sorella sono arrivati con la zia, ad esempio, fratello, sorella, e zia, benché superficialmente diversi, hanno diversi tratti di comportamento omogenei: sono, per dirne una, capaci tutti di occupare le posizioni di soggetto, oggetto e complemento indiretto. Sono, in altri termini, tre rappresentanti di una stessa classe di forme, che siamo abituati a chiamare 'nomi' (v. Bosque, 1991).

La tradizione occidentale ha, sin dai suoi inizi, elaborato una lista di classi di forme (le 'parti del discorso') in base alla geniale osservazione che le parole di una lingua si possono ripartire in categorie. Allo sviluppo di questa concezione non è estraneo il concetto tipico della medicina antica, secondo cui nella varietà dei segni medici esistono delle 'somiglianze' che permettono di definire classi stabili di segni, ciascuna delle quali può essere attribuita a una specifica malattia (v. Viano, 1985). La classificazione tradizionale è stata molto arricchita dalla riflessione moderna. Questa ad esempio distingue i nomi in 'numerabili', 'di massa' e 'collettivi', secondo la loro natura semantica. I numerabili si riferiscono a entità che possono essere 'contate' (fratello, gatto, tavolo, libro), quelli di massa a entità non articolate, che quindi non sono composte da individui (latte, grano, fauna), quelli collettivi a entità fatte di individui singoli, cioè a totalità discrete (folla, gregge, gruppo). Pur essendo tutte composte da nomi, le tre categorie si comportano in modi parzialmente diversi. Ad esempio, i nomi di massa tendono a non avere un plurale. Altre ripartizioni articolano le categorie maggiori in maniera ancora più fine. Numerose sub-partizioni sono state riconosciute ad esempio tra i verbi: basta pensare agli impersonali, ai verbi atmosferici (che in molte lingue hanno un comportamento a sé), ai transitivi, agli intransitivi, ai medi, agli stativi (rimanere, stare, ecc.), ai verbi psicologici (pensare, credere, ecc.), agli 'inaccusativi' (che hanno un soggetto posposto: Arrivano i ragazzi), e così via. Il comportamento di queste sottoclassi è in parte identico a quello di tutti i componenti della classe dei verbi, in parte specifico: per fare solo un esempio, gli stativi possono apparire in un contesto indicante durata (Rimani qui per un paio d'ore), i non stativi no (*Svegliati per un paio d'ore).

All'inverso, le classi di forme si ripartiscono in tutte le lingue in due super-categorie: una che contiene classi a numero chiuso di membri e una che contiene classi a numero aperto. Tra le prime stanno ad esempio i pronomi, le congiunzioni, le proposizioni (o le post-posizioni); tra le seconde i nomi, i verbi e gli aggettivi. Non tutte le lingue peraltro hanno le stesse classi, e una stessa classe può essere affollata in una lingua e molto povera in un'altra: per il primo punto, basta notare che in cinese la distinzione tra nomi e verbi è spessissimo malcerta (v. Li e Thompson, 1981); per il secondo, che alcune lingue native dell'Australia hanno solo sette o otto aggettivi (in queste lingue, perciò, gli aggettivi formano una classe chiusa) (v. Dixon, 1977). Ma, a dispetto di queste differenze locali, resta il fatto che le parole di una lingua tendono a distribuirsi in un numero ristretto di tipi e sottotipi (le 'classi omogenee'), che riduce drasticamente il numero dei meccanismi (delle 'regole') che bisogna dominare per far funzionare l'insieme.

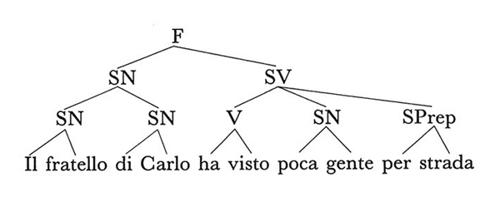

3. Il principio sintagmatico. Un altro aspetto cruciale del software delle lingue sta nel fatto che nell'enunciato le parole non sono slegate, ma sono sempre in qualche modo connesse tra loro. Insomma, esse tendono a collegarsi in 'gruppi', ciascuno dei quali, benché costituito da più parole, si comporta sintatticamente come un tutto omogeneo. I 'gruppi' di cui stiamo parlando sono chiamati tecnicamente sintagmi: si dice allora che gli enunciati sono costituiti da parole combinate tra loro in sintagmi. I sintagmi a loro volta sono composti da unità di due tipi: la testa (la parola o l'insieme di parole che dà al resto del sintagma il suo comportamento sintattico) e il complemento (tutto il resto). Una frase semplice come (1) può essere analizzata in sintagmi come è indicato in (2) e la sua struttura può essere rappresentata con un diagramma ad albero come (3):

(1) Il fratello di Carlo ha visto poca gente per strada

(2) [[[Il fratellosn] [di Carlosp] sn] sn] [[[ha vistosv] poca gentesn] per stradasp] sv] f

(3) schema

Le parentesi quadre racchiudono i sintagmi che costituiscono l'enunciato. I simboli accanto alla parentesi di chiusura indicano i diversi tipi di sintagma: F=Frase; SN=Sintagma Nominale; SV=Sintagma Verbale; SP=Sintagma Preposizionale. Questa rappresentazione mette in luce alcune cose: 1) un sintagma qualunque può contenerne un altro della stessa o di diversa specie (così il SV ha visto poca gente per strada contiene ha visto che è a sua volta un SV; il SN il fratello di Carlo contiene un SN più breve che è il fratello); 2) la maggior parte dei confini interni di sintagma (indicati dalle parentesi quadre) si colloca tra il soggetto della frase (il fratello di Carlo) e il resto, mentre tra verbo e complemento oggetto non ci sono confini altrettanto ricchi, facendo così pensare che il soggetto sia un'entità intrinsecamente diversa dal verbo e per qualche aspetto anche indipendente.

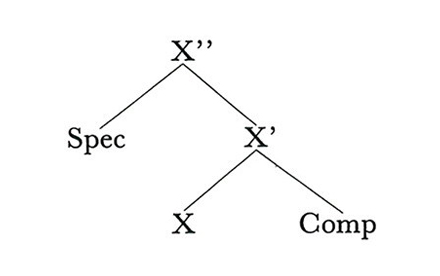

La linguistica del Novecento ha svolto un imponente lavoro sulla tipologia dei sintagmi, arrivando ad alcune formulazioni di grande generalità (v. ad esempio Chomsky, 1975). Anzitutto, nelle lingue i sintagmi sono di pochi tipi (più o meno i tre accennati prima), quali che siano le concrete parole che li compongono. In secondo luogo, la struttura dei sintagmi, quale che sia la loro natura, è approssimativamente la stessa: ciò vuol dire che sotto la grande varietà superficiale dei fenomeni sintattici si può ravvisare una sorprendente omogeneità di struttura. Chomsky (v., 1986) ha addirittura supposto che i sintagmi abbiano la struttura universale descritta da (4):

(4) schema

dove X rappresenta la testa del sintagma, Comp il complemento, X' il sintagma di livello più alto di cui X può essere parte, e X" quello di livello massimo di cui sia X' che X possono essere parte. Spec è lo specificatore, cioè un'entità come l'articolo rispetto al nome, l'avverbio rispetto all'aggettivo o al verbo, ecc.

Lo schema (4) descrive allora la struttura di sintagmi apparentemente così diversi come Il fratello di Carlo e (con qualche adattamento) ha visto poca gente per strada, cioè di un SN non meno che di un SV; esso mostra anche un altro aspetto importante della struttura dei sintagmi, cioè il fatto che questi non sono piatti, ma contengono una struttura gerarchica, in cui alcuni costituenti stanno 'più in alto' e altri 'più in basso'.

La proposta di Chomsky a sostegno della struttura unica (a forma di 'bilancia asimmetrica', orientata tanto a sinistra quanto a destra) dei sintagmi ha suscitato molte discussioni, ma ha se non altro messo in rilievo che è legittimo cercare di ridurre i molteplici tipi apparenti di sintagmi a un nucleo minimo di strutture, sui terminali delle quali si possono inserire illimitate manifestazioni superficiali diverse. Ha sottolineato, insomma, che la mente opera con metodiche 'minimaliste' e cerca di ottenere con questi mezzi il massimo di varietà di risultati (v. Chomsky, 1992). Se quest'ipotesi fosse vera, avremmo una buona spiegazione del modo in cui la mente riesce a dominare una varietà di fenomeni così disparata come quella in cui si manifestano le lingue.

4. Il principio dei ri-uso. Le unità di cui le lingue sono fatte sono ricorrenti, cioè sono sottoposte a frequenti reimpieghi nel sistema delle lingue stesse. Questo fenomeno è evidente al livello fonologico, dove, come si è detto, le stesse unità si ricombinano con risultati svariatissimi. In morfologia, inoltre, le unità (i morfi) vengono riadoperate una varietà di volte in combinazioni diverse. Ad esempio, il morfo ri- appare in risalire, ripetere, rivolgere, ecc., e, nella forma re-, in resistere, recuperare, replicare, reagire, e così via. Ma oltre che unità visibili (come i morfi o i fonemi), sono ricorrenti anche le unità 'vuote', cioè astratte: uno stesso sintagma (come sopra si è accennato) può essere riempito da una varietà di materiali lessicali, ma la sua struttura rimarrà sempre la stessa. In altri termini, qualunque unità possiamo identificare nelle lingue, essa viene riadoperata una varietà di volte, in modo che materiali nuovi siano impiegati il meno possibile. È per questa singolare proprietà che sin dalla grammatica antica alcuni aspetti delle lingue possono essere descritti mediante 'paradigmi', cioè modelli tipici ai quali si uniformano una varietà di casi singoli.

Questo principio vale non soltanto (come negli esempi accennati prima) sull'asse paradigmatico, cioè nel sistema linguistico, ma anche su quello sintagmatico, cioè nelle combinazioni di unità che si producono per ottenere messaggi. Ciò significa che gli utenti riadoperano di continuo parole, frasi, modi di dire, sequenze già adoperate da altri e memorizzate come tali. Il sapere linguistico e l'esecuzione sono fatti almeno in parte di 'moduli', 'pezzi' belli e fatti che vengono riusati, cioè assemblati secondo le circostanze e le necessità.Questa concezione finisce per contrastare nettamente con un'idea che ha circolato largamente nella linguistica e nelle scienze cognitive di questo secolo, che sostiene che il comportamento linguistico è intrinsecamente creativo, in quanto consisterebbe nella produzione e nella ricezione di messaggi ogni volta nuovi (v. De Mauro, 1982). In effetti, i parlanti possono forse essere 'creativi' nei significati ai quali danno espressione, ma le risorse che usano per esprimerli sono costituite dalla combinazione di 'pezzi' già adoperati, sicché - se si preferisce questa formula - essi sono destinati a 'imitarsi' a vicenda in modo continuo, attingendo a una più o meno vasta 'libreria' di modelli e di tipi. L'effetto di 'nuovo' che si può avere in taluni casi (ad esempio nella creazione letteraria o poetica) è piuttosto il risultato di una combinatoria molto complessa che di una innovazione in senso proprio. Un messaggio veramente 'creativo' (cioè realmente inaudito prima) correrebbe il rischio di essere incomprensibile.

5. Il principio di segmentazione. Benché la catena linguistica (sia nella sua forma parlata sia in quella scritta) si presenti come un 'treno' continuo di elementi, essa contiene, oltre che una struttura (come si è visto prima), anche una serie di segnali di confine, che servono a separare un'unità dall'altra (v. Harris, 1957). In sostanza, il linguaggio può funzionare proprio perché si manifesta sotto forma di unità discrete: sono unità i segmenti fonici, le sillabe, i morfi, le parole, i sintagmi, e così via. Siccome tra un'unità e l'altra passano confini di diverso peso, la catena linguistica può essere rappresentata come scandita da un gran numero di confini: è cioè segmentabile. Le parentesi quadre negli esempi portati sopra sono un esempio di confine sintattico; ma confini esistono anche in fonologia, in morfologia e a livello testuale. In fonologia, ad esempio, determinati (gruppi di) segmenti possono trovarsi solo in fine di parola o di morfo (così in inglese /ŋ/: /siŋ/ sing 'cantare'). Ciò vuol dire che la catena di segnali si può segmentare in parti più o meno stabili, e queste sono spesso indicate da segnali di confine. Di questi confini il parlante ha una qualche consapevolezza, e li adopera per analizzare il messaggio e per gestirlo.

Principi semantici fondamentali

I meccanismi formali illustrati finora sono strumentali a un fine diverso e in un certo senso eterogeneo: quello di esprimere significati. È a questo che le lingue servono, e le risorse formali di cui sono dotate non sono che mezzi per ottenere questo risultato. Il significato, il suo modo di organizzarsi e articolarsi nelle lingue, è l'oggetto di studio della semantica, ma non si può fare a meno di notare che questa disciplina, tra le diverse che si occupano del linguaggio e delle lingue, nella sua storia recente è riuscita ad accumulare più domande che risposte. Perciò, in questo paragrafo ci limiteremo ad alcuni problemi fondamentali.

Il più importante è quello della referenza, cioè il fatto che le parole delle lingue sono dotate di specializzazioni semantiche diverse. Una parte di esse designano 'oggetti' (i 'referenti'), sia esterni che mentali; altre servono per assicurare coesione tra le parole referenziali; altre per 'ancorare' i discorsi nel tempo e nello spazio. Un esempio tipico delle prime sono i nomi, delle seconde le preposizioni, delle terze alcuni avverbi (come qui, ora, dopo, ecc.: i cosiddetti deìttici). Questa classificazione però non dice nulla di un problema più basilare: come riescono gli utenti linguistici a 'convertire' la loro esperienza in parole? quale 'interfaccia' adoperano per compiere il passaggio che è al centro della filosofia del linguaggio, quello dalle 'cose' ai 'discorsi'?

Occorre riconoscere che le risposte che si danno a queste domande sono tuttora molto approssimative. Quando ci si occupa degli aspetti semantici del software del linguaggio, ci si limita allora, più prudentemente, a mettere in evidenza alcune risorse che le lingue devono avere per poter parlare delle 'cose', e che formano nel loro insieme (v. Benveniste, 19661974, vol. II) 'l'apparato formale dell'enunciazione'. Intanto, il linguaggio deve riflettere in qualche modo (per il principio di adeguatezza rappresentativa già menzionato) le strutture d'azione del mondo extra-linguistico. Nessuno di noi era presente quando i Romani rapirono le Sabine, ma sappiamo quel che accadde e come accadde perché un discorso verbale ce lo ha tramandato. Perché il linguaggio esplichi i suoi vantaggi evolutivi, l'ispezione dei messaggi linguistici deve surrogare l'ispezione dei fatti 'reali'. Il linguaggio deve quindi poter designare gli attori che intervengono, le azioni che essi svolgono, la natura di queste (durata, qualità, ecc.), la loro localizzazione nello spazio e nel tempo, il grado di 'controllo' che l'attore può esercitare sull'azione della quale è titolare, le principali operazioni pragmatiche che può svolgere (affermare, negare, interrogare, ...), e così via.

Le lingue possono dare risposte diverse a questi problemi, ma non possono essere prive di mezzi per ciascuno di essi, e con la varietà dei modi di rispondere organizzano globalmente la loro grammatica (v. Lazard, 1994). Ad esempio, la maniera in cui rispondono al problema di indicare il 'controllo' dell'attore sull'evento è alla base di una capitale distinzione grammaticale, quella tra verbi transitivi e intransitivi. I verbi transitivi servono per attribuire all'attore un alto grado di controllo sull'evento, i verbi intransitivi un grado assai minore. Alcune lingue segnalano l'alto grado di controllo esercitato dall'attore non solo mediante la natura del verbo, ma anche dando un caso particolare (l'ergativo) al soggetto che lo esprime.

Ripartibilità in tipi

L'insieme dei meccanismi illustrati costituisce quella che globalmente si chiama la 'grammatica' di una lingua. Questa può essere quindi intesa come la 'forma' che le lingue hanno assunto per risolvere i problemi semantici indicati sopra, pur essendo in condizione di penuria di risorse. Essa è fatta perciò essenzialmente di regolarità, ricorrenze e anche ripetizioni di strutture, cioè di 'regole', il cui essenziale vantaggio sta nel fatto che permettono di gestire la molteplicità a partire da poche risorse. Inoltre, le 'forme' grammaticali che le lingue possono assumere non possono variare illimitatamente, ma solo entro una scala determinata.

Diverse ipotesi importanti sono nate dallo sforzo di identificare l'ambito entro il quale la grammatica delle lingue può variare, il livello di equipaggiamento minimo al di sotto del quale esse non riescono a funzionare. La più notevole è quella formulata dalla tipologia linguistica (v. ad esempio Comrie, 1981). Quest'area d'indagine, che risponde a una preoccupazione già molto viva nel secolo scorso, in particolare in Humboldt (v. Morpurgo Davies, 1994), studia le affinità che le lingue possono presentare indipendentemente dalla loro parentela genetica. Lingue anche molto distanti nel tempo e nello spazio possono avere fasci di tratti in comune, e può accadere anche che, dato un tratto x qualunque, esso si presenti sempre associato a un tratto y, cioè che i tratti si implichino l'uno con l'altro. La tipologia studia dunque i 'tipi' entro i quali le lingue del mondo possono ripartirsi, assumendo come fondamento che questi non possano essere illimitati ma formino una lista chiusa, secondo l'avvertimento di Hjelmslev che in un certo senso ne ha segnato il cammino: "Una tipologia linguistica esauriente è il compito più grande e importante che si offra alla linguistica. [...] il suo compito è di rispondere alla domanda: quali sono le strutture linguistiche possibili, e perché tali strutture sono possibili mentre altre non lo sono? Così facendo essa, più di qualunque altra specie di linguistica, si avvicinerà a quello che si potrebbe chiamare il problema della natura della lingua" (v. Hjelmslev, 1963, tr. it., p.110).

Finora non si è riusciti, per la verità, a identificare che pochi tipi globali capaci di contenere l'intera struttura di una lingua, ma si preferisce trattare le lingue per 'strati' (la fonologia, la morfologia, la sintassi, ecc.), ognuno dei quali appartenente a un tipo.

La tipologia rivela anche che non tutti i meccanismi contemplati dalla linguistica teorica sono ugualmente necessari per il funzionamento di una lingua. Non sembra, ad esempio, che per le lingue sia indispensabile avere una morfologia; ce ne sono svariate (a partire dal cinese) che ne usano una molto ridotta, altre che probabilmente non ne hanno alcuna. Secondo una delle ipotesi possibili (v. Bickerton, 1984 e 1990), di talune risorse le lingue non possono fare a meno (come i pronomi personali, una preposizione locativa di uso generale o una particella per trasformare una frase in una relativa), di altre possono esser addirittura prive (la morfologia verbale o derivazionale). Tra i diversi meccanismi di cui una lingua è fatta sembra esistere quindi una 'gerarchia', della quale anche l'utente come tale ha qualche percezione. La struttura del linguaggio sarebbe allora paragonabile a una 'cipolla', fatta di strati più profondi (quelli che si imparano per primi e vengono toccati per ultimi dal cambiamento linguistico) e di altri via via più superficiali (che si imparano più tardi e sono toccati prima dal cambiamento) Questo argomento, che è legato alle indagini di Roman Jakobson (v., ad esempio, 1941), si esemplifica bene in fonologia (dove i fonemi basici si imparano per primi in qualunque lingua e sono sempre gli stessi), ma si documenta anche sugli altri livelli delle lingue. Su questa base è stato persino proposto un repertorio di risorse 'minimo' che le lingue conservano in qualunque circostanza, rispetto al quale tutto il resto non è che un'aggiunta. Sebbene sulla composizione di questo repertorio ci sia un'intensa discussione, si può ridurre questo modo di ragionare al principio generale secondo il quale 'le lingue coincidono nei minimi, mentre differiscono nei massimi'.

Al linguista si pongono allora due problemi fondamentali: capire dove va messo il confine tra i minimi (tratti indispensabili e obbligatori delle lingue) e i massimi (tratti individuali di ciascuna), e spiegare come i parlanti riescano a dominare nel loro comportamento tanto gli uni quanto gli altri.

Attorno al nucleo stabile

Fenomeni instabili

I principi generali che abbiamo descritto finora sono sì numerosi, ma non bastano a costituire per intero nessuna lingua. Come accade spesso, la linguistica opera anche su questo punto all'insegna di un'opposizione già identificata nell'antichità greca, quella tra 'analogia' e 'anomalia', considerate dagli antichi come i due moventi basici nell'organizzazione e nell'espansione dei sistemi linguistici. La concezione che abbiamo presentato finora a proposito del software del linguaggio può lasciar pensare che nel funzionamento delle lingue operino esclusivamente principi analogici, cioè regolari, omogenei e descrivibili con relativa nettezza. Sarebbero questi, allora, a stabilire che le regole siano in numero limitato e di applicazione frequente e che tutte le strutture linguistiche possano essere ridotte a poche.

Ma il principio anomalistico, che già gli antichi postulavano per giustificare i fenomeni che 'non tornano', non può essere escluso neanche oggi, e anzi numerosi fenomeni non sembrano, per ora, spiegabili se non su quella base. Nelle lingue, infatti, attorno a un nucleo organizzato nel modo che si è detto si estende una vasta frangia di fenomeni instabili, a volte anche isolati, che non sembrano, perlomeno allo stato attuale delle conoscenze, riconducibili a regolarità e nondimeno fanno parte della competenza dei parlanti e sono perfettamente adoperabili. Basta pensare a strutture come le frasi idiomatiche (come Siamo ai ferri corti): non esprimono un significato che si possa ottenere dalla composizione delle parti e quindi non sembrano riducibili a regole generali; nondimeno il parlante è in grado di impararle, di dominarle nell'uso e di capirle quando le incontra. Oggi si tenta di ricondurre ai 'minimi' anche le espressioni idiomatiche, considerandole come manifestazioni superficiali di poche 'metafore' fondamentali (ad esempio l'espressione citata sopra, essere ai ferri corti, è resa possibile da una metafora generale come la vita è una guerra) (v. Lakoff, 1987). Ma è ancora dubbio che questo tentativo si possa applicare a tutte le espressioni di una lingua.

La competenza di un parlante consiste nella sua conoscenza delle regole della sua lingua e nella sua capacità di applicarle (v. Chomsky, 1965 e 1985), ma anche nella sua capacità di correlare la conoscenza della lingua con quella del mondo esterno (v. Coseriu, 1988). L'aspetto sorprendente di questo fenomeno è che queste regole per lo più non vengono imparate in forma esplicita, ma sono acquisite gradualmente in modo tacito. Anche chi abbia studiato a scuola la 'grammatica' della propria lingua, nell'uso linguistico reale adopera una varietà di meccanismi e di regole che non può aver incontrato sui libri e della cui complessità non si rende neanche conto. I parlanti sono in condizione di imparare e usare le regole della loro lingua per il solo fatto di essere 'esposti' a un ambiente in cui essa è usata. Ciò significa anche che il vero depositario delle regole della lingua non è il singolo, ma la collettività dei parlanti attorno a lui. Ora, le regole che il parlante impara non sono sempre di tipo generale e di vasta applicabilità, ma si riferiscono anche a fenomeni marginali e periferici della lingua.

Questi fenomeni sono considerati 'periferici' solo per approssimazione: in effetti sono talmente numerosi da contribuire in modo decisivo a caratterizzare e differenziare le diverse lingue. Per giunta, dal punto di vista semiotico, creano una seria difficoltà alla teoria del linguaggio, perché questa tende per sua natura a ricercare meccanismi semplici e a ridurre la molteplicità dei fenomeni a poche classi generali. Come è possibile, infatti, che il parlante riesca ad acquisire e a conoscere tanti 'frammenti' della propria lingua, dei quali apparentemente non esiste nessuna 'grammatica'? Fa comodo a questo proposito, anche se non risolve affatto il problema, distinguere nella competenza linguistica strutture generabili e strutture memorizzate. Le prime, rispondendo a regole semplici e potenti, possono essere generate ogni volta che servono applicando quelle regole. Ciò che si ricorda è quindi la regola, non i risultati delle sue applicazioni. Le seconde, non rispondendo a regole, devono essere memorizzate una per una come entrate separate. Questa distinzione corrisponde approssimativamente ai due procedimenti che adoperiamo per ottenere un numero: se il numero si può calcolare con un'operazione aritmetica, non lo impariamo a memoria ma ci limitiamo a calcolarlo applicando quell'operazione; se invece non nasce da nessun algoritmo (come quando si tratta di un numero di telefono), dobbiamo memorizzarlo tale e quale e collocarlo accanto ad altri numeri della stessa natura. Questa distinzione, come abbiamo accennato, non risolve però il paradosso indicato prima, perché resta inspiegato il fatto che la mente dell'utente sia da un lato una formidabile cercatrice di economia e dall'altro una ugualmente formidabile dissipatrice di risorse.

Accuratezza strutturale ed efficacia predicativa

Nondimeno, le lingue pullulano di fenomeni 'instabili', che anzi contribuiscono in modo potente a dare a esse un effetto di 'realtà', che non avrebbero se funzionassero solo in base a regole rigorose e generali. Tra questi andrà posto anzitutto il fatto che le lingue variano anche secondo che siano scritte o parlate (secondo, cioè, quella che spesso è chiamata la 'modalità' del loro impiego). Ora, nelle loro forme parlate, esse violano continuamente diversi dei principi che abbiamo presentato sopra, e in particolare il principio sintagmatico. Facciamo un esempio. Nei sintagmi operano spesso regole di ordinamento che possono essere descritte (v. Chomsky, 1975). Ad esempio, in (5a) l'ordine dei sintagmi preposizionali rispetto alla testa nominale non è libero ma vincolato, sicché non può essere accettato (5b):

(5) a. Lo studente di giornalismo di Perugia

b. *Lo studente di Perugia di giornalismo

Le ragioni di questo ordinamento sono studiate dalla teoria dei sintagmi, che spiega che studente, essendo derivato da un verbo (studiare), ordina i suoi complementi alla stessa maniera del verbo. Si ha qui un caso, insomma, in cui il nome 'eredita' alcune delle proprietà sintattiche del verbo da cui deriva: pertanto di giornalismo è in un certo senso l'oggetto di studente, e come tale deve essere immediatamente adiacente a esso. L'ordine dei due sintagmi preposizionali (di giornalismo e di Perugia) è dovuto quindi alla natura parzialmente verbale del nome-testa. In modo somigliante possono essere spiegati altri casi più complicati, come (6a), che è l'unico ordinamento possibile tra i diversi riportati qui sotto:

(6) a. Il quadro di Carlo V di Tiziano del Prado

b. *Il quadro del Prado di Tiziano di Carlo V

c. *Il quadro di Tiziano del Prado di Carlo V

In parole povere, ogni complemento tende a 'cercare il suo posto' naturale rispetto alla testa e agli altri complementi. Ebbene, tutti gli ordinamenti di cui parla la teoria dei sintagmi sembrano valere solamente per alcune delle modalità in cui la lingua opera, in particolare per le varietà 'accurate' o 'formali' di essa, siano esse scritte o parlate. Ma in una versione 'informale' di lingua, gli ordinamenti in questione possono essere violati, come rivelano le numerose ricerche che si fanno in tutto il mondo su vasti corpora di lingua parlata. Potremo allora avere (7)

(7) Il quadro di Tiziano del Prado di Carlo V

anche perché l'intonazione, che la lingua scritta non ha modo di riprodurre, permette di dare all'interlocutore segnali abbastanza chiari per ricostruire le relazioni tra testa e complementi. Alla stessa maniera, nella lingua parlata diventa spesso confusa se non impossibile una delle distinzioni in cui la sintassi ha più fiducia, cioè quella tra frasi principali e subordinate (v. Blanche-Benveniste e altri, 1987). Questi fenomeni si accentuano via via che si scende nella scala di accuratezza e di 'formalità' e soprattutto man mano che l'emittente del messaggio è meno colto e meno capace di controllare la 'qualità' dei suoi prodotti linguistici (v. Labov, 1994).

Occorrerebbe allora concludere che le varietà 'informali' sono 'scorrette' o 'agrammaticali' rispetto a quelle 'formali'. Ma questa affermazione non si può sostenere quando si osserva che quelle 'scorrettezze' vengono prodotte e accettate non da individui isolati, ma da intere comunità. Bisogna pensare perciò che gli usi 'formali' e quelli 'informali' del linguaggio seguano sistemi di regole parzialmente diverse e mirino a risultati non coincidenti.

Si sono ricercate diverse soluzioni per dar conto di questa divergenza, che, se fosse portata fino alle ultime conseguenze, spingerebbe a concludere che le regole e le regolarità postulate dalla linguistica semplicemente non esistono. Una possibile maniera di spiegare la divergenza consiste nel dire che mentre le varietà 'formali' puntano all'accuratezza strutturale, quelle 'informali' privilegiano l'efficacia predicativa e pragmatica: quello che importa, cioè, è che l'enunciato 'dica quello che voleva dire' e 'funzioni' nell'interazione sociale (v. Givón, 1979). Ciò significa che l'obiettivo a cui si tende con gli usi informali delle lingue non è quello di produrre strutture chiaramente ricostruibili e soggette a regole nette, ma quello di 'farsi capire' nel modo più rapido e semplice possibile, di enunciare le 'predicazioni' che si hanno in mente, sia pure con messaggi di dubbia qualità strutturale.

Molti fenomeni che a prima vista catalogheremmo come 'scorretti' mirano in realtà allo stesso scopo: ottenere una 'predicazione' dotata di efficacia pragmatica, senza preoccuparsi dell'accuratezza strutturale. Per quanto riguarda il parlato, questa importante divergenza si osserva anche sul piano fonologico. La pronuncia della maggior parte degli enunciati spontanei non è articolata con la nettezza che la teoria fonologica si aspetterebbe, ma è decisamente 'ipoarticolata': segmenti che dovrebbero esserci non ci sono, la pronuncia di altri è approssimativa o rilassata, alcuni segmenti si indeboliscono fino a scomparire, ecc. (v. Lindblom, l987). Inoltre, il grado di ipoarticolazione aumenta nella stessa persona con la rapidità dell'eloquio, fino a cancellare una larga varietà di segmenti (v. Dressler, 1975). I suoni che vengono prodotti dovrebbero essere, a rigore, incomprensibili, ma in effetti funzionano. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che le catene foniche non vengono percepite nei loro segmenti singoli, ma solo in modo globale, e così attivano una conoscenza di 'parti di mondo' che permette all'interlocutore di capire di che cosa si sta parlando. La stessa cosa accade sul piano semantico, dove lo scambio comunicativo è fatto spesso di referenze generiche e approssimative, che rinviano in larga misura alle conoscenze che si presume che i parlanti abbiano in comune. Potremo allora, nel parlato conversativo, avere frasi come (8), che non contiene alcuna predicazione riconoscibile, ma ne consegue una contando esclusivamente sul fatto che chi riceve abbia sulla persona menzionata e sulle sue azioni delle informazioni che sono già sotto forma predicativa:

(8) Hai capito Franco, eh? E bravo, eh? E noi invece... E va bene, va bene...

In realtà, nella circolazione di messaggi in contesti informali non esiste alcuna possibilità di applicare criteri analitici 'a rigore': messaggi poco articolati e semanticamente approssimativi possono riuscire comprensibili non meno di quelli più accurati e ben articolati (v. De Mauro, 1994). Ciò dipende dal fatto che nell'elaborazione di messaggi linguistici la conoscenza della lingua si intreccia profondamente con quella del mondo extra-linguistico: è proprio questa che dà al ricevente le informazioni che gli servono per supplire alle lacune e alle approssimazioni del segnale linguistico.

Per dirla in termini intuitivi, gli usi informali delle lingue sono molto più 'tolleranti' (cioè instabili) di quelli formali e non hanno bisogno di strutture ben architettate e chiaramente segmentabili: messaggi incompleti e poco articolati vengono accettati dagli interlocutori e si capiscono perfettamente. Quindi bisogna ricercare un livello più profondo di spiegazione, per il quale diventi accettabile un numero di enunciati molto maggiore di quelli che accetterebbe una teoria puramente formale. Per queste ragioni, non sembra che una rappresentazione globale del linguaggio possa essere offerta solo da sistemi di regole stabili. Occorre prevedere anche insiemi di regole 'instabili', che rendano conto del fatto che la comunicazione funziona anche con enunciati fonologicamente ipoarticolati, sintatticamente disordinati e semanticamente approssimativi.

Modelli per spiegare le 'irregolarità'

Per questo motivo, se il modello 'regolare' dell'organizzazione delle lingue che abbiamo dato nel capitolo 3 può essere considerato soddisfacente per spiegarne i meccanismi fondamentali, per gli altri occorrono modelli più sfumati. In quest'ambito, per la verità, la linguistica non ha raggiunto risultati del tutto persuasivi, ma si è limitata a indicare alcune piste e possibilità di interpretazione.

Le lingue godono infatti di una proprietà che le rende sorprendenti: più da vicino le si guarda, più esibiscono nuove dimensioni che, a uno sguardo generale, erano rimaste del tutto invisibili. Se prendiamo ad esempio la classe dei verbi (sulla quale come si è detto è stato fatto un imponente lavoro analitico), ci accorgiamo che non basta stabilire che ciascun verbo ha una sua 'griglia tematica' (cioè definisce quali e quanti complementi può avere), perché le griglie tematiche possono essere imprevedibilmente diverse tra loro e formare nel loro insieme una lista estesissima (v. Gross, 1975). Ad esempio, i verbi rapire, rapinare, derubare e svaligiare, pur essendo 'affini' per significato, in quanto hanno tutti a che fare con il significato 'asportare illegalmente', hanno griglie tematiche diversissime. Proviamo a indicarle qui sotto:

rapire

Soggetto: [+Umano]

Oggetto: [+Umano]

Complemento: Nulla

Esempi: Hanno rapito il figlio di un industriale

*Hanno rapito l'automobile

rapinare, derubare

Soggetto: [+Umano]

Oggetto: [+Umano]

Complemento (con di): [-Umano], [+Inanimato]

Esempi: Lo hanno rapinato di una valigia

*Lo hanno rapinato di un figlio

svaligiare

Soggetto: [+Umano]

Oggetto: [-Umano], [+Inanimato]

Complemento: Nulla

Esempi: Hanno svaligiato la banca

*Hanno svaligiato la banca di tutto

Altre serie possono presentare differenze ancora più sottili, che non si riflettono affatto nella forma esterna dei verbi stessi, e quindi devono essere apprese come voci singole. Tutti questi fenomeni formano la cosiddetta 'grammatica fine' delle lingue, costituita da differenze 'minime' che nondimeno caratterizzano la lingua come un tutto.

Data l'abbondanza di questi fenomeni non sono sufficienti i modelli di spiegazione che vedono nella grammatica delle lingue insiemi limitati di regole rigorosamente applicabili. Bisogna ricorrere a modelli più potenti che prevedano l'instabilità accanto alla stabilità e che rendano conto della straordinaria quantità di dettagli, formalmente imprevedibili, che le lingue contengono. Secondo un'immagine metaforica (ma non poi del tutto) le lingue possono essere intese come 'oggetti frattali' in senso proprio, perché il grado di dettaglio dei loro meccanismi (e quindi delle regole che occorre conoscere per farli funzionare) aumenta via via che le si guarda più da vicino. Un altro modello metaforico che a volte si usa evoca una massa di densità discontinua: a dispetto della superficie, che sembra omogenea, porzioni singole della massa possono essere più ricche di distinzioni di altre, ponendo quindi problemi speciali all'utente della lingua in questione e al linguista che deve dar conto del modo in cui è fatta la sua competenza. Questa non può essere rappresentata, infatti, come una raccolta di regole stabili, omogenee e ben collegate, ma come una superficie increspata dai bordi frattali. Resta però il problema di capire come un sistema di questo genere possa essere conosciuto e adoperato da un utente finito, se non attraverso una serie stratificata di algoritmi di diversa potenza.

d) Dispositivi di sicurezza. La 'proiezione sociale' della variazione

Le lingue, dunque, sono sottoposte strutturalmente a rarefazioni e condensazioni, a trazioni e distorsioni, ad approssimazioni e variazioni. Occorre domandarsi come mai, così facendo, esse non finiscano per 'sregolarsi' del tutto, diventando inadoperabili e convertendosi in ammassi senza senso. Devono esistere dunque dei dispositivi di sicurezza per evitare che l'instabilità produca la dissipazione dei sistemi linguistici.

A costituire una barriera di sicurezza intervengono almeno due ordini di fattori: a) il carattere biologicamente insopprimibile del software di cui si è parlato, che non permette che, nel rendere 'generici' e 'approssimativi' (fonologicamente, sintatticamente, semanticamente) gli enunciati, si superino certi limiti (per ora del tutto indefiniti) che li porterebbero a non funzionare affatto; b) l'azione continua di un monitoring collettivo, che in molte società si esercita sotto forma perentoria attraverso una varietà di sistemi: l'educazione, il 'controllo' di gusto e appropriatezza, l'effetto stabilizzante esercitato da grammatiche pratiche e dizionari, la retroazione delle forme scritte su quelle parlate, l'influsso della 'classe dei colti' come modello di comportamento linguistico, ecc. Quando le lingue entrano nell'uso sociale, quindi, al modellamento esercitato dalla mente si assomma quello svolto dalle pressioni e dai controlli collettivi.

Questi fattori interagiscono potentemente facendo sì che la libertà del parlante sia sempre 'vigilata', e che le rappresentazioni che questi si fa della propria lingua siano sempre 'rappresentazioni controllate'. Perfino l'elaborazione, diffusa in molte culture riflesse, di 'regole pratiche' di comportamento linguistico (ad esempio la regola italiana che dice 'bisogna dire capace di fare e non capace a fare') interviene a esercitare un effetto-barriera nei confronti della naturale tendenza delle lingue (più propriamente, dei parlanti) all'instabilità e alla variazione.

A questo effetto-barriera può essere ricondotta anche un'altra misura che si riscontra in tutte le comunità linguistiche e che chiameremo 'proiezione sociale della variazione'. I comportamenti linguistici che le comunità tendono a considerare 'errati', 'impropri', 'imprecisi' e perfino 'inaccettabili' non vengono mai espulsi dalla lista dei comportamenti possibili, ma vengono 'salvati' con lo stratagemma di attribuirli a livelli d'uso socialmente via via meno pregiati. Le 'regole' si organizzano insomma in una sorta di 'libreria' di regole, e queste, nella loro varietà (da quelle stabili a quelle massimamente instabili), si dispongono su una scala sociale: la regola più stabile è attribuita ai livelli d'uso considerati più alti (classi sociali elevate, o registri formali, come lo scritto), quelle via via meno stabili ai livelli gradualmente più bassi. In questo modo la stratificazione sociale 'salva', collocandoli a livelli diversi di accettabilità, la gradazione di regole e di comportamenti che possono essere prodotti in una lingua. Per dirla in maniera più intuitiva, le lingue 'non gettano via nulla', ma allocano ai livelli sociali più bassi i comportamenti che vengono sentiti come di 'bassa qualità'. Le celebri indagini di Labov (v., 1966) sulla realizzazione della /r/ a New York City possono essere lette in questo modo. Labov accertò che la pronuncia della /r/ in fine di parola nell'inglese di New York varia secondo il livello sociale, passando da una pronuncia accurata (propria dei livelli alti) a una quasi cancellata (propria di quelli bassi). In un caso di questo genere, tutte le varianti identificate fanno parte della stessa lingua, ma la società dei parlanti le 'alloca' a diversi livelli sociali: chi pronuncia una varietà non tipica del suo livello, quindi, sta 'imitando' o 'citando' un altro livello sociale.In questo modo anche le varietà più 'estreme' delle lingue trovano il modo di esser recuperate nel seno del sistema, e questo riesce a preservare se stesso da variazioni destabilizzanti che potrebbero perfino distruggerlo. Affiora qui il tema, che abbiamo tenuto da parte finora, del mutamento linguistico, dei suoi motivi e della luce che può gettare sulla natura globale del linguaggio. Basterà dire che le diverse forme di instabilità a cui le lingue danno luogo possono essere considerate, diacronicamente, come colpi di sonda con cui la collettività dei parlanti esplora continuamente i punti deboli e quelli forti della struttura della propria lingua, ricercando così le aree di possibile cambiamento (v. Coseriu, 1958; v. Labov, 1994).

Le variazioni sociali e il loro significato

Inserite nella loro cornice sociale, le lingue vengono sottoposte a una varietà di fenomeni di modellamento e di controllo. Non si conosce nessuna cultura (sia essa primitiva o avanzata) che non eserciti una qualche forma di 'controllo' sulla propria lingua, il che può costituire un segno indiretto dell'importanza della lingua per il funzionamento dello stesso corpo sociale. I fenomeni connessi sono d'interesse della sociolinguistica, che si è articolata da tempo in due sub-aree, che si occupano degli usi sociali così come si registrano rispettivamente nell'interazione tra due o poche persone (micro-sociolinguistica) o nel funzionamento di gruppi sociali più estesi (macro-sociolinguistica).

È d'interesse della microsociolinguistica, ad esempio, il modo in cui funzionano le conversazioni tra le persone, ed è suo merito aver mostrato la straordinaria varietà di meccanismi, regole, rituali che permettono a una conversazione di procedere o che, viceversa, la inceppano. Alcuni di questi si possono considerare universali (così la presa di turno, l'insieme di segnali che indica che il parlante A è disposto a cedere il turno di parola al parlante B), altri invece legati alla singola lingua e alla società che la esprime (così i rituali di cortesia, talvolta estremamente pervasivi: v. Levinson, 1987). La microsociolinguistica definisce anche i contesti (i settings) che in una data cultura sono rilevanti dal punto di vista comunicativo, perché regolamentati in modo particolarmente fitto: in talune culture, ad esempio, la 'visita' di estranei è un setting regolato linguisticamente in modo molto sottile (così a Samoa o presso i Tarahumara del Messico: v. Duranti, 1992), mentre in altre è totalmente irrilevante. Infine, essa contribuisce a definire i tipi di atto linguistico che ricorrono nella comunicazione interpersonale, e a studiare le 'regole' che ciascuno di essi incorpora.

È invece d'interesse macrosociolinguistico il fatto che una comunità abbia la capacità di usare una varietà di lingue (abbia cioè un 'repertorio linguistico') e regoli la scelta dell'una o dell'altra secondo una complessa gamma di fattori. In quest'ambito sono rilevanti anche le nozioni fondamentali della scienza sociale (come quello di classe), in quanto possono comportare effetti linguistici.