Mortalità

Mortalità

Introduzione

Era più o meno la metà del Seicento quando la città di Londra, volendo conoscere l'andamento delle epidemie che affliggevano la popolazione, invitò John Graunt a compilare i 'bills of mortality', una lista delle statistiche settimanali delle morti e delle loro cause, che permise al grande esperto di 'aritmetica politica' di effettuare un'analisi approfondita della mortalità in quella città (v. Graunt, 1662). A questo fine egli costruì la prima tavola di mortalità della storia e tracciò il cammino per lo sviluppo delle tecniche di analisi e delle misure della mortalità, fornendo nello stesso tempo le basi per collocare le informazioni relative a un evento individuale come la morte di una persona all'interno del contesto collettivo in cui si verifica. Gli esperti percepirono immediatamente non solo le potenzialità, per l'igiene pubblica e per lo sviluppo della medicina, dell'informazione statistica sui decessi e sulle loro cause, ma anche l'importanza delle indicazioni che potevano esserne desunte circa i legami tra mortalità, condizioni di salute e situazione esterna - sociale, ambientale ed economica. Purtroppo all'epoca non esistevano ancora condizioni tali da permettere l'elaborazione, anche solo concettuale, di politiche sanitarie in grado di incidere efficacemente sulle situazioni di rischio, né la scienza medica sapeva intervenire positivamente su processi morbosi in corso, limitandone la mortalità. Ondate successive di epidemie di diversa natura dovevano ripetersi ancora per lungo tempo prima che si riuscisse a mettere in atto misure capaci di produrre effetti significativi, e si dovette attendere circa un secolo perché si iniziassero ad avvertire i primi segnali di declino della mortalità. Solo nel Settecento, infatti, nei paesi più avanzati del nord dell'Europa, la riduzione dei rischi di morte legati ad alcune malattie di natura infettiva iniziò a tradursi in un declino della mortalità complessiva.

Ancora oggi, però, il dibattito sulla genesi della 'transizione sanitaria', definita come il processo di riduzione della mortalità che ha segnato quest'epoca storica (v. Omran, 1971; v. Frenk e altri, 1991), rimane molto vivace e le interpretazioni sulle cause che hanno prodotto il suo avvio continuano a essere discordanti (v. McKeown e Brown, 1955; v. McKeown e Record, 1962; v. McKeown, 1971; v. Livi Bacci, 1987). È certo solo che le prime importanti trasformazioni sono avvenute all'interno del Vecchio Continente e che proprio i paesi europei offrono un laboratorio naturale di analisi dal quale si possono trarre elementi capaci di chiarire i meccanismi che hanno portato agli attuali bassi livelli di mortalità delle popolazioni dei paesi sviluppati. Nell'analisi che viene presentata uno spazio importante è pertanto dedicato all'evoluzione e alle caratteristiche della mortalità in Europa. Anche la situazione italiana viene esaminata all'interno del più vasto contesto europeo, rispetto al quale si evidenziano interessanti specificità pur nella fondamentale concordanza di andamento.

Un rilievo particolare viene attribuito all'analisi delle caratteristiche differenziali della mortalità, in quanto, oltre a denunciare situazioni di diseguaglianza che sono assolutamente inaccettabili da un punto di vista etico, questa offre elementi utili per lo sviluppo di ipotesi interpretative del processo che porta all'insorgenza delle malattie ed eventualmente alla morte. Si considerano, in particolare, i differenziali di mortalità che separano i due sessi e aree territoriali diverse. A questo riguardo si sviluppano delle considerazioni conclusive sulle prospettive delle perduranti differenze di mortalità tra Nord e Sud del mondo, tra popolazioni ricche e popolazioni povere, e sulle possibilità reali di riprodurre, anche nei paesi ancora arretrati nel cammino verso la diminuzione del rischio di morte, le condizioni che hanno permesso ai paesi sviluppati di raggiungere traguardi di sopravvivenza che solo qualche decennio fa sarebbero stati ritenuti impossibili.

Le tappe del declino della mortalità in Europa

L'avvio della transizione sanitaria

Alle soglie del Settecento l'uomo era in larga misura incapace di contrastare le forze della natura, e la durata media della sua vita, già molto limitata in periodi normali, era ulteriormente condizionata dalle crisi dei mezzi di sussistenza che, provocando periodicamente carestie e profondi stati di miseria nelle popolazioni, producevano livelli di mortalità elevatissimi. A queste crisi si aggiungevano inoltre frequenti epidemie di peste e l'esplosione di casi mortali di 'febbri' di ogni tipo (v. Helleiner, 1967; v. Del Panta, 1980). Questa precaria situazione perdurò almeno per i primi decenni del Settecento (la più importante carestia di questo periodo colpì le popolazioni della Scandinavia, del Baltico e dell'Europa nordorientale negli anni 1708-1709) ai quali seguì, in gran parte dei paesi dell'Europa centrale e settentrionale, un periodo più propizio in cui le crisi di sussistenza ebbero un carattere episodico e circoscritto, incidendo in misura minore sui livelli di mortalità (v. Sori, 1984). Le malattie epidemiche continuarono a mietere numerose vittime e le crisi dovute al tifo petecchiale, al vaiolo, alla dissenteria e alle influenze maligne si susseguirono ancora per tutto il Settecento e per gran parte dell'Ottocento, ma non raggiunsero più l'intensità e, soprattutto, la diffusione territoriale delle epoche precedenti (v. Caselli, Transition sanitaire et..., 1990 e 1991). In effetti, già dalla metà del XVIII secolo, nei paesi dell'Europa centrale e settentrionale, alla perdita di importanza delle crisi si accompagnò un declino sistematico della mortalità; nell'Europa mediterranea e orientale, invece, i livelli erano ancora molto elevati e non sembravano esserci segnali di adeguamento al processo avviato nei paesi all'avanguardia. Così, alle soglie del Novecento, il Vecchio Continente presentava i tratti tipici di un territorio in cui convivevano situazioni di progresso e di arretratezza, a cui corrispondevano importanti differenze di mortalità (v. Caselli, 1993).

Fu solo a partire dal primo decennio di questo secolo che, al di là delle oscillazioni congiunturali di breve periodo, si riscontrò un generale declino della mortalità che assunse un ritmo nettamente più elevato nei paesi orientali e meridionali, nei quali aveva avuto inizio più tardivamente. Anche in Italia, che sul finire dell'Ottocento accusava tassi di mortalità superiori al 30 per mille, si ebbe un rapido declino negli anni successivi, interrotto soltanto dallo scoppio della prima guerra mondiale e dalla terribile epidemia di spagnola che provocò un numero di morti altrettanto elevato (v. Caselli, Mortalità e sopravvivenza..., 1990).

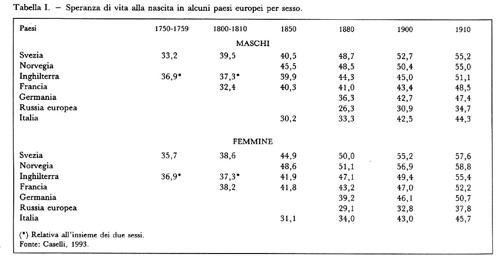

Se l'evoluzione dei tassi di mortalità consente di mettere in luce le più significative crisi verificatesi nel corso del tempo e una generale tendenza alla diminuzione, per un'analisi che permetta di effettuare confronti spaziali e temporali, non influenzati dalla struttura per età della popolazione, conviene fare riferimento a un indicatore che della mortalità è l'immagine speculare: la speranza di vita alla nascita, che rappresenta il numero medio di anni che un individuo vivrebbe qualora sperimentasse durante la sua vita i livelli di mortalità registrati nell'anno di osservazione. La tab. I, nonostante le inevitabili incompletezze, permette di effettuare dei confronti e di quantificare sinteticamente la dimensione del vantaggio che, già all'inizio dell'Ottocento, i paesi più avanzati avevano accumulato rispetto agli altri. In Svezia e in Inghilterra per entrambi i sessi, e in Francia per le donne, la sopravvivenza media era prossima ai 40 anni: un traguardo che gli altri paesi avrebbero raggiunto con quasi un secolo di ritardo.

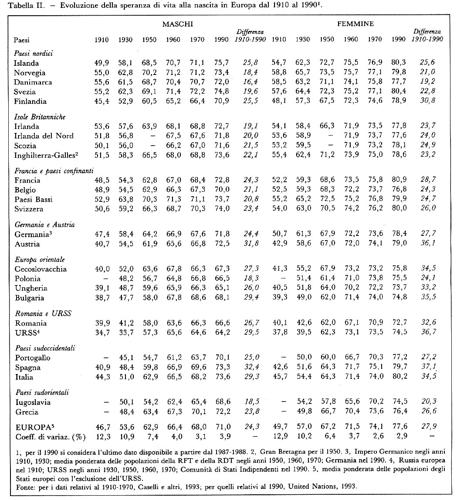

Ancor prima della fine del XIX secolo gli Scandinavi vivevano mediamente 50 anni, un valore che sarà raggiunto dai paesi dell'Europa centrale solo nel primo decennio del XX secolo e da quelli dell'Europa meridionale e orientale solo negli anni trenta (v. tab. II). I Sovietici (dal 1930 i dati della tab. II sono relativi all'URSS), infine, arrivarono ai 50 anni di vita media alla nascita solo poco prima della seconda guerra mondiale, con un ritardo che è spiegato sia dagli effetti dell'ampliamento dei confini territoriali dell'Unione Sovietica - che portò all'inglobamento dei paesi asiatici penalizzati da più alti livelli di mortalità -, sia dalle carestie provocate dal progressivo isolamento politico ed economico dal resto dell'Europa industrializzata, sia, infine, dagli effetti negativi della politica sociale ed economica del regime stalinista.

I percorsi illustrati evidenziano il ritardo sperimentato da alcuni paesi, e tra questi l'Italia, nel dare avvio alla transizione sanitaria e richiamano l'attenzione sul tempo che è stato necessario a ogni paese per passare da un regime di mortalità antico a uno intermedio (v. Chesnais, 1986). Il valore della speranza di vita in epoca pretransizionale si collocava intorno ai 2530 anni; i paesi precursori hanno impiegato circa due secoli per raddoppiare tale valore e raggiungere i 50 anni. Ai paesi in ritardo è bastato invece poco più di mezzo secolo per compiere lo stesso tragitto. Le ragioni di questa accelerazione sono state più volte indicate (v. Caselli, 1993). Verso la fine del secolo scorso nei paesi più poveri e arretrati gran parte della mortalità era ancora provocata dalle malattie infettive che colpivano prevalentemente l'infanzia (come, ad esempio, il tifo e le febbri tifoidi, il morbillo, la pertosse, la scarlattina e la difterite) e si diffondevano attraverso cibi e acqua inquinati o per contagio d'ambiente facilitato dalle scarse difese immunologiche degli individui debilitati dalla sottonutrizione e dalla povertà. Nel breve periodo a cavallo tra i due secoli molti di questi paesi - beneficiando delle conoscenze e degli importanti progressi terapeutici faticosamente ottenuti nei paesi più avanzati contro malattie ormai poste sotto controllo - sono riusciti a recuperare il ritardo.

L'aumento della sopravvivenza nel XX secolo

Come si è visto, solo a partire dai primi decenni di questo secolo ha inizio anche nei paesi europei meno progrediti quel forte declino della mortalità che doveva permettere di ottenere in soli trent'anni aumenti di sopravvivenza mai registrati in così breve tempo. In quegli stessi anni anche per i paesi più avanzati inizia una nuova fase di rapido declino della mortalità e l'interruzione dell'evoluzione favorevole, provocata dalle crisi di mortalità dovute alla guerra e all'epidemia di spagnola, viene superata ovunque in tempi brevi.

Il passaggio dai vecchi ai nuovi regimi di mortalità si è attuato con tempi e modalità diversi da paese a paese, ma ovunque ha portato le popolazioni europee a sperimentare livelli di sopravvivenza media che fino a qualche decennio fa sembravano irraggiungibili: oggi sono le donne francesi a vivere più a lungo, potendo contare su una speranza di vita alla nascita di 81 anni, circa 32 anni in più rispetto all'inizio del secolo. Superiore agli 80 anni è anche la sopravvivenza delle donne italiane e spagnole che, quasi raddoppiando i livelli iniziali, hanno finalmente raggiunto le donne svedesi e sorpassato le danesi. Nettamente sfavorite, per contro, permangono le donne dei paesi dell'Europa orientale, che, in vantaggio su quelle dell'Europa meridionale fino agli anni settanta, non hanno mantenuto in seguito gli stessi ritmi di aumento (v. tab. II).

Nonostante i notevoli guadagni conseguiti, l'aumento della sopravvivenza maschile appare ovunque più contenuto di quello femminile. I livelli più elevati sono quelli raggiunti dai paesi nordici, dove gli Islandesi e gli Svedesi toccano i 75-76 anni di vita media, mentre i più bassi sono ancora quelli registrati nei paesi dell'Europa orientale con minimi di 64-65 anni nell'ex Unione Sovietica e in Ungheria. Gli Italiani, con 29 anni di vita media in più rispetto al 1910, vivono oggi quasi 74 anni, collocandosi tra i più longevi in Europa. Anche per gli uomini, come per le donne, a partire dagli anni settanta l'evoluzione della sopravvivenza nei paesi dell'Europa orientale, travagliati da crescenti difficoltà, si differenzia nettamente da quella negli altri paesi, nei quali, infatti, proprio in quegli anni si avvia un periodo molto favorevole che consente di superare la battuta di arresto protrattasi per tutti gli anni sessanta.

Se le ragioni del rapido declino della mortalità nella prima metà del secolo sono agevolmente rintracciabili nella sconfitta delle malattie infettive, che aveva permesso la forte riduzione della mortalità nelle età infantili, l'arresto di questa tendenza, e in alcuni casi l'aumento della mortalità negli anni sessanta, ha suscitato molte ipotesi interpretative: da un lato si pensò di essere ormai di fronte all'inevitabile rallentamento imposto dalla prossimità ai limiti biologici della specie umana; dall'altro si iniziò a temere che le crescenti difficoltà fossero imputabili al progressivo deterioramento delle condizioni ambientali e agli effetti nocivi di alcuni processi produttivi che aumentavano il rischio di morire in età adulta (v. Caselli ed Egidi, i contributi del 1981).Anche la ripresa del declino della mortalità negli anni settanta, accentuatasi poi negli anni ottanta, ha suggerito diverse ipotesi interpretative. Le due più correnti, partendo dalla constatazione del generale declino della mortalità per malattie del cuore nei paesi occidentali, legano rispettivamente il nuovo corso a un riadattamento dei sistemi sanitari e alle conseguenze positive di una nuova cultura individuale della salute, che si andrebbe diffondendo nei paesi più avanzati. Entrambe queste ipotesi spiegano probabilmente - seppure in modo non esaustivo - il recente andamento favorevole, soprattutto se messo in relazione con il mancato declino della mortalità nei paesi dell'Europa orientale. Su questo tema un contributo informativo importante può venire dall'analisi delle caratteristiche evolutive della mortalità relativamente alle principali cause di morte.

Tra Novecento e Duemila: un secolo di cambiamenti

L'ineguale riduzione della mortalità nelle diverse età

Il grande balzo compiuto dalla sopravvivenza nel XX secolo si è attuato con il concorso determinante del declino della mortalità nelle età dell'infanzia e della giovinezza. Inizialmente la mortalità nel primo anno di vita (quota propriamente detta 'mortalità infantile') era ovunque molto elevata: in molti paesi dell'Europa orientale e meridionale, ma anche in alcuni dell'Europa centrale, essa superava il 200 per mille. Solo nei paesi scandinavi era già scesa, ancor prima della fine dell'Ottocento, sotto il 100 per mille. Molti paesi dell'Europa centrale raggiunsero lo stesso traguardo solo dopo la fine della prima guerra mondiale. L'Italia scese sotto il 100 per mille intorno agli anni trenta e altri paesi meridionali e orientali solo negli anni cinquanta.

I livelli di mortalità infantile, che si sono dimostrati buoni indicatori della situazione sociale, economica e sanitaria di una popolazione, forniscono un'immagine eloquente delle enormi distanze, in termini di sviluppo, esistenti tra i paesi europei dall'inizio a tutta la prima metà di questo secolo. Un contrasto tra ricchezza e povertà che per lungo tempo ha contraddistinto la mappa del benessere in Europa e che ha determinato fino agli anni cinquanta una vera e propria 'strage degli innocenti': nell'Europa più povera e sottosviluppata, dove gli alti livelli di mortalità infantile impedivano, ancora negli anni cinquanta, a 6 bambini su 100 di raggiungere il primo compleanno, viveva più dell'80% della popolazione dell'intero continente.Solo nei vent'anni successivi la mortalità infantile è scesa al di sotto del 20 per mille, ma non ancora nell'Europa orientale e meridionale (in Italia questo avviene solo nel 1976); essa poi scenderà in modo generalizzato sotto il 10 per mille a cavallo del 1980. La situazione attuale in alcuni paesi dell'Europa orientale, particolarmente in quelli dell'ex Unione Sovietica, desta una certa preoccupazione, dato che l'andamento favorevole si è interrotto nei primi anni settanta, allorché i livelli di mortalità infantile, intorno al 10 per mille, hanno cessato di diminuire e in alcuni paesi hanno registrato un'inversione di tendenza tornando inaspettatamente ai valori degli anni sessanta.

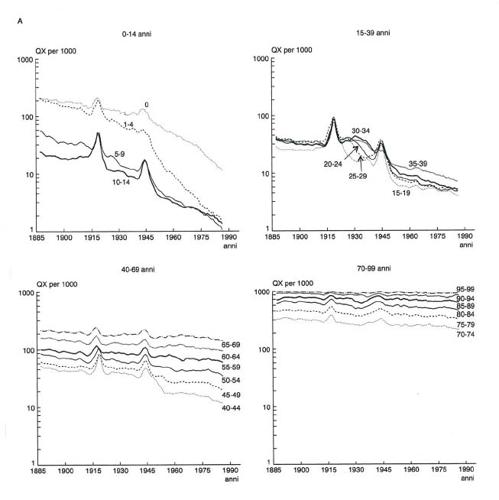

La fig. 4 consente una visione globale dell'evoluzione della mortalità in tutte le età della vita in Italia; un'evoluzione che, fatta esclusione per i paesi dell'Europa orientale, presenta delle caratteristiche generalizzabili all'insieme dei paesi europei. Osservando l'andamento delle diverse curve sorprende, in primo luogo, il notevolissimo declino della mortalità in età compresa tra 1 e 4 anni, che giunge, per i maschi, a livelli prossimi a quelli delle età immediatamente successive (5-9 e 10-14 anni), da sempre caratterizzate da minimi rischi di morte. A partire dagli anni sessanta la mortalità maschile nell'adolescenza (10-14 anni) incontra infatti, ovunque in Europa (v. Caselli, 1993 e 1994), crescenti difficoltà a ridursi ulteriormente, denunciando gli effetti negativi del progressivo affermarsi del nuovo rischio di morte rappresentato dagli incidenti automobilistici, conseguenza della massiccia motorizzazione degli anni del boom economico. A conferma di queste considerazioni si può citare la diversa evoluzione subita in quegli stessi anni dalla mortalità delle donne adolescenti, ancora protette da stili di vita meno rischiosi.In generale i ritmi accelerati del declino della mortalità infantile e dell'adolescenza segnano un netto contrasto con quanto avviene nelle età successive, un contrasto che è stato particolarmente forte nella prima parte del secolo allorché, per entrambi i sessi, nelle età giovanili, adulte e senili, si sono registrate solo lievi riduzioni. La resistenza al declino della mortalità è stata particolarmente forte per le età superiori ai 40 anni e, per il sesso maschile, si è protratta fino a un'epoca molto recente. Negli anni sessanta, quando, come si diceva, si registrava una stagnazione dei valori della vita media, in molti paesi europei vi è stato un aumento del rischio di morte in queste età. Complessivamente, se non si tenesse conto del declino della mortalità femminile e della recente diminuzione verificatasi quasi ovunque anche per gli uomini, il bilancio degli ultimi cento anni di evoluzione della mortalità degli adulti e degli anziani sarebbe addirittura negativo.L'elemento di assoluta novità di questi ultimi anni è rappresentato proprio dalla favorevole evoluzione della mortalità nelle età adulte e senili nei paesi dell'Europa occidentale. Si tratta di un risultato inatteso, poiché le motivazioni che venivano addotte per giustificare la stasi che per tanti anni aveva caratterizzato la mortalità di queste età sembravano convincenti. I sostenitori dell'importanza dell'effetto 'selezione' giungevano a pronosticare aumenti di mortalità con l'entrata in età senile delle generazioni che, avendo beneficiato della più bassa mortalità nelle età precedenti, si presentavano meno selezionate e quindi, in quell'ipotesi, mediamente più fragili. Con diverse argomentazioni altri sostenevano la tesi dei peggioramenti della mortalità causati dall'aumento di alcune malattie (tumori del sistema respiratorio, ad esempio) a seguito degli effetti negativi della prolungata esposizione ai moderni rischi, individuali e collettivi, legati alle condizioni ambientali, all'attività professionale e agli stili di vita. In verità queste interpretazioni sono state continuamente riproposte nonostante fossero contraddette dall'andamento della mortalità delle donne che, ancor meno selezionate degli uomini e nonostante il progressivo avvicinamento alle abitudini di vita di questi ultimi, continuavano decisamente ad andare incontro a rischi di morte sempre più bassi.

Una nuova età alla morte

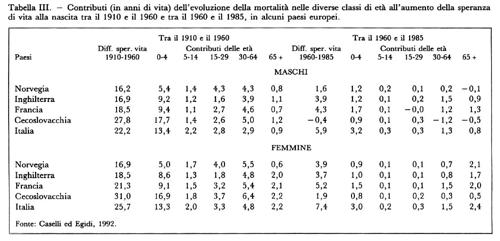

Già la svolta degli anni settanta nell'evoluzione della mortalità ha rappresentato una prima negazione delle ipotesi pessimistiche che venivano avanzate per spiegare il mancato declino degli anni sessanta. Con gli anni ottanta e la ripristinata tendenza verso la diminuzione sembra addirittura affermarsi una nuova fase ancor più positiva, che si spera possa consolidarsi e ampliarsi nei prossimi anni: la fase del declino della mortalità nelle età senili, che verrebbe a completare l'evoluzione della mortalità per età sperimentata finora. Così, dopo un primo periodo dominato dalla forte diminuzione della mortalità nelle età infantili e giovanili, un secondo nel quale le diminuzioni più importanti hanno interessato i giovani adulti, e dopo la stasi degli anni sessanta, si starebbe affermando un periodo in cui i guadagni di sopravvivenza si concentrerebbero soprattutto nelle età adulte e senili. Tale fenomeno è particolarmente evidente per gli uomini, in quanto per le donne il declino della mortalità nelle età adulte si era registrato anche nei periodi precedenti, già a partire dagli anni trenta. Anche per esse, comunque, la recente dinamica della mortalità favorisce in modo particolare le età anziane. Nei paesi dove i nuovi andamenti si sono affermati più precocemente si è già prodotto un aumento della speranza di vita imputabile al ruolo giocato dal declino della mortalità in queste età (v. tab. III).Si è detto, parlando dell'evoluzione dei livelli di sopravvivenza maschile, che lo svantaggio dei paesi dell'Europa orientale è andato crescendo già a partire dagli anni sessanta. Uno svantaggio che è ben evidenziato nella tab. III dal contrasto tra la crescita della speranza di vita riscontrata in tutti i paesi e la diminuzione di circa mezzo anno per gli uomini della Cecoslovacchia. Responsabile di questa diminuzione è stata l'evoluzione sfavorevole della mortalità adulta e senile, tanto che l'effetto del suo aumento avrebbe prodotto una perdita di circa 2 anni di vita media alla nascita (contro lo 0,4 registrato effettivamente) qualora non fosse stato in parte bilanciato dall'andamento positivo della mortalità infantile e giovanile. In questo paese, come pure negli altri paesi dell'Est europeo, anche le donne incontrano qualche problema ad assumere gli stessi ritmi di diminuzione della mortalità che vanno affermandosi nel resto d'Europa.

Al di là delle specificità di ogni paese, comunque, uno dei fenomeni demografici più interessanti alle soglie del XXI secolo è la radicale trasformazione dell'età alla morte. Un confronto tra le distribuzioni per età dei decessi riportate nelle tavole di mortalità femminile italiane del 1910 e del 1990 illustra chiaramente le trasformazioni che si sono prodotte. Nel 1910, su 100 decessi femminili, 15 si verificavano prima del compimento del primo anno di vita e 38 prima del quarantesimo; tali valori nel 1990 sono scesi a 1 e 4, rispettivamente. L'età mediana alla morte - quella in cui si è già prodotta la metà dei decessi di una generazione - è passata nello stesso periodo da 60 a 83 anni. Così la mortalità, che all'inizio del secolo falciava bambini e giovani, alle soglie del 2000 è divenuta sempre più un problema riservato agli anziani: considerando un ipotetico contingente iniziale di cento nati soggetti alla mortalità femminile del 1990, ben 80 decessi si verificano dopo il settantesimo anno di età.

Dalla vittoria sulle malattie infettive alla lotta alle malattie degenerative

I mutamenti del profilo di mortalità per causa

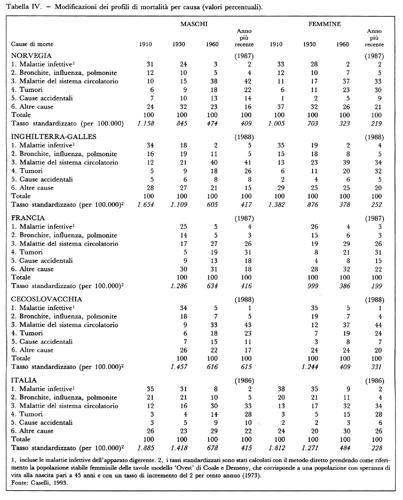

La trasformazione della struttura per età della mortalità e il conseguente slittamento dell'età alla morte sono l'ovvia conseguenza delle profonde modificazioni della mortalità per causa. Dalla elevatissima incidenza delle malattie infettive e di origine acuta, che caratterizzava l'avvio del declino della mortalità di fine secolo, si è passati al ruolo preponderante assunto ~dalla mortalità per malattie di natura cronico-degenerativa e, in particolare, per tumori e per malattie del sistema circolatorio.In tutti i paesi europei, indipendentemente dai loro tassi di mortalità, nel primo decennio di questo secolo le malattie di natura infettiva erano di gran lunga le principali responsabili della mortalità. Se si considerano alcuni paesi rappresentativi delle diverse realtà territoriali, queste malattie considerate nel loro insieme, comprensive cioè di bronchite, polmonite e influenza, causavano all'inizio di questo secolo il 56% dei decessi in Italia, il 50% in Inghilterra e il 43% in Norvegia. Escludendo le malattie infettive dell'apparato respiratorio, l'incidenza delle rimanenti - quasi equivalente al Nord e al Sud - era responsabile di poco più di un terzo della mortalità complessiva. La composizione interna di questa voce presentava comunque una notevole diversificazione tra paesi: le gastroenteriti erano le patologie dominanti in Italia (il 15% della mortalità totale; v. Caselli, 1991) e negli altri paesi del Sud, mentre queste non rappresentavano che una proporzione molto ridotta nei paesi del Nord (5-7%), dove era invece dominante la mortalità per tubercolosi. Questa diversa composizione delle malattie infettive era giustificata soprattutto dalle caratteristiche, di intensità e struttura, della mortalità infantile di ogni paese ed era lo specchio delle distanze esistenti in termini di sviluppo. Nei paesi meridionali, le malattie gastroenteriche denunciavano il maggior degrado igienico-ambientale e sociale in cui viveva la popolazione di questi paesi rispetto a quelle dei paesi del Nord, già più progrediti. Si aggiunga poi che queste malattie trovavano al Sud condizioni particolarmente favorevoli al loro diffondersi nella stagione calda, durante la quale provocavano il più alto numero di morti tra i bambini nei primi anni di vita. Le tubercolosi, invece, concentrate particolarmente nelle età giovanili e giovani adulte, penalizzavano maggiormente i paesi in cui il processo di urbanizzazione più spinto (spesso conseguente a quello di industrializzazione) offriva un terreno fertile alla loro diffusione.Ancora all'inizio degli anni trenta, quando si avviò quasi ovunque la grande rivoluzione sanitaria, le malattie infettive nel complesso, pur avendo già ridotto la loro incidenza, costituivano la prima causa di morte. Nei paesi più avanzati (la Norvegia ne è un esempio), dove la speranza di vita aveva ormai raggiunto o superato i 60 anni, producevano ancora più del 30% dei decessi, mentre in quelli meno progrediti erano responsabili del 50% della mortalità complessiva. L'Italia ha mantenuto per queste cause livelli di mortalità relativamente elevati almeno fino agli anni sessanta e ha stentato ad adeguarsi agli altri paesi europei più avanzati anche in seguito (v. tab. IV; v. Caselli, 1994). Negli stessi anni trenta, le malattie del sistema circolatorio erano responsabili nei paesi dell'Europa settentrionale di circa il 20% della mortalità, mentre la loro incidenza raggiungeva il 15% circa in Italia e solo l'8-9% nei paesi dell'Europa orientale. I tumori, per contro, provocavano una frazione ancora molto contenuta del totale della mortalità: intorno al 910% nei paesi più sviluppati del nord e centro Europa e al 4-6% negli altri. È possibile che l'incidenza di questo gruppo di cause di morte - che hanno offerto per lungo tempo i maggiori ostacoli a una corretta diagnosi - sia stata ovunque sottostimata. Ma è anche certo che negli anni trenta il processo di diffusione di quei rischi (fumo di sigarette, ad esempio, ma anche quelli collegati allo sviluppo industriale) che avrebbero provocato l'aumento di queste malattie negli anni successivi si trovava ancora in uno stadio iniziale.Il processo di transizione, che aveva avuto inizio in epoche diverse e con modalità specifiche in ogni paese, negli anni sessanta, alla fine della grande rivoluzione sanitaria, ha già completamente trasformato ovunque il profilo nosologico della mortalità. Le malattie del sistema circolatorio sono divenute la prima causa di morte, provocando a seconda dei paesi dal 30 al 40% dei decessi e occupando nella graduatoria il posto precedentemente tenuto dalle malattie di natura infettiva. I tumori, seconda causa per importanza, hanno raggiunto nei paesi più sviluppati valori varianti dal 18 al 23%. Al terzo posto si ritrovano quasi ovunque le morti di natura accidentale, determinate dal numero sempre crescente degli incidenti automobilistici.

Negli anni più recenti questo nuovo profilo si conferma e si radicalizza con una progressiva crescita di importanza dei tumori che, sul finire degli anni ottanta, giungono a rappresentare in Francia la prima causa di morte. Il comportamento di questo paese precorre quanto sta avvenendo in quasi tutti i paesi sviluppati, che si stanno gradualmente avvicinando allo scambio delle posizioni tra le due principali cause di morte. Solo i paesi dell'Europa orientale si sottraggono fino ad ora a questa tendenza. Qui infatti, almeno a giudicare dalla Cecoslovacchia (v. tab. IV), la proporzione dei decessi provocati dalle malattie cardiovascolari è ancora crescente e raggiunge nel 1988 il 43%, contro il 23% dei tumori, per gli uomini, e il 44%, contro il 24%, per le donne.

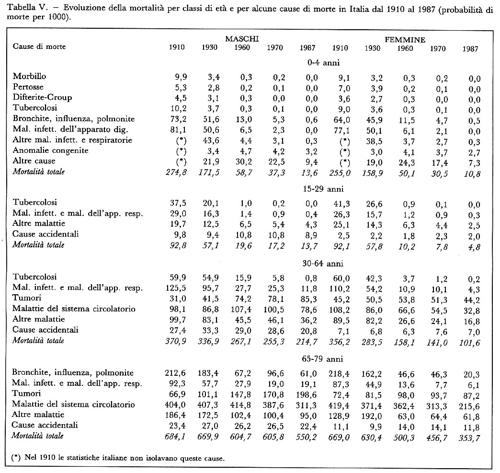

I primi effetti positivi della lotta alle moderne patologie

Una considerazione che viene alla mente osservando le modificazioni della struttura per causa della mortalità è che l'accresciuto ruolo delle malattie cardiovascolari e dei tumori possa essere la conseguenza della contrazione degli altri rischi di morte e della meno drastica selezione che, precedentemente, era operata dalle malattie infettive e acute nella prima fase della vita. Inoltre l'accresciuta capacità diagnostica potrebbe aver consentito di eliminare gradualmente il problema dell'errata attribuzione di decessi provocati da queste malattie ad altre voci nosologiche.Tutti questi fattori hanno senz'altro contribuito a modellare il nuovo profilo ma, allo stesso tempo, una modificazione così profonda della struttura della mortalità per causa non avrebbe di certo potuto realizzarsi se non come risultato degli straordinari mutamenti sociali, ambientali e sanitari che si sono prodotti nel corso di questo secolo; mutamenti che, se hanno consentito di ottenere importanti successi nella lotta contro le malattie infettive e acute, non si sono dimostrati altrettanto efficaci contro quelle degenerative e tumorali che hanno a lungo trovato proprio nello sviluppo economico elementi favorevoli alla loro diffusione. Per l'Italia è facile cogliere dalla tab. V queste importanti modificazioni: agli inizi degli anni sessanta, nelle età dell'infanzia e della giovinezza, le probabilità di morte per malattie infettive sono bassissime, mentre nelle età adulte e senili, in particolare per gli uomini, la mortalità per malattie cardiovascolari e per tumori è più elevata che all'inizio del secolo. Quest'ultima causa, per le stesse età, in soli cinquant'anni, dal 1910 al 1960, ha più che raddoppiato i valori iniziali: un'evoluzione negativa che si è riscontrata in tutti i paesi europei (v. Caselli e altri, in corso di stampa) e che è stata la principale responsabile dei mancati guadagni di sopravvivenza, e a volte delle perdite, che si sono verificati per gli uomini negli anni sessanta (v. Caselli ed Egidi, 1991).

Al contrario, per le donne la diminuzione della mortalità per malattie cardiovascolari appare molto accentuata e continua durante tutti gli anni di questo secolo, sebbene queste cause siano divenute già a partire dal secondo dopoguerra le prime per importanza. I tumori presentano invece una crescita fino agli anni sessanta, seppure di entità ridotta rispetto a quella che nello stesso periodo colpiva gli uomini.Solo negli anni settanta qualche cosa si modifica per entrambi i sessi: i livelli di mortalità per malattie cardiovascolari per gli uomini iniziano una fase di forte declino e per le donne aumentano i ritmi di diminuzione. Per queste ultime si avvertono inoltre i primi segnali di inversione di tendenza nella mortalità per tumori.

Alla fine degli anni ottanta i livelli di mortalità per malattie del sistema circolatorio hanno, per gli uomini, subito un consistente abbassamento, tanto da giungere a valori più bassi di quelli dell'inizio del secolo; per le donne l'evoluzione sempre positiva ha portato a livelli di mortalità che sono pari a un terzo di quelli iniziali. Il nuovo andamento della mortalità per malattie del sistema circolatorio, tanto importante quanto inatteso, ha interessato quasi tutti i paesi europei - fatta esclusione per quelli dell'Est - imprimendo un'evoluzione positiva al complesso della mortalità adulta e senile, e dando in tal modo un contributo significativo all'aumento della sopravvivenza. Per contrasto, i paesi dell'Est europeo debbono alla mortalità per queste cause la stagnazione, e in alcuni casi la diminuzione, della speranza di vita (v. Caselli e altri, in corso di stampa).

Cambiano le determinanti del declino della mortalità

Per lungo tempo l'andamento contrastante della mortalità per malattie dell'apparato circolatorio e per tumori aveva fatto ritenere che ci fosse un fenomeno di competizione tra i rischi di morte legati a questi due gruppi di cause e, in ogni caso, di trasferimento dall'uno all'altro, dovuto, ad esempio, al perfezionamento delle capacità diagnostiche. Oggi, l'inversione di tendenza della mortalità per tumori che si verifica per le donne - e che è presente in alcuni paesi anche per gli uomini - porta alla ribalta altri meccanismi e dà maggior vigore a tutte quelle ipotesi interpretative che sottolineano piuttosto i legami tra quegli andamenti e la situazione economica, sociale e sanitaria del grande sviluppo industriale. L'evoluzione negativa dei tumori viene così interpretata come il risultato del potenziamento, verificatosi in quegli anni, di fattori eziologici specifici contro i quali, né collettivamente né individualmente, si disponeva di strumenti efficaci di controllo. Del resto, anche all'interno delle malattie del sistema circolatorio, alcune importanti patologie, quali le malattie ischemiche del cuore (v. Caselli ed Egidi, Géographie..., 1981; v. Mesle e Vallin, s.d.), avevano mostrato di risentire negativamente degli stili di vita e delle condizioni ambientali e lavorative dei tempi moderni (v. Kjellstrom e Rosenstock, 1990).

I grandi successi ottenuti in campo terapeutico hanno senz'altro costituito per molte malattie, e recentemente anche per i tumori, un fattore che ha impedito all'aumento dei rischi di trasformarsi in aumento di mortalità. Un contributo altrettanto importante al recente declino della mortalità nelle età adulte e anziane è stato però fornito dalla accresciuta sensibilità individuale sia alla prevenzione - che rendendo possibile la diagnosi precoce ha permesso di valorizzare l'efficacia delle nuove terapie - sia al rispetto della salute - che, attraverso l'adozione di stili di vita più salutari, ha consentito di rimuovere alcuni rischi.Ovviamente, non è semplice stabilire se il diverso atteggiamento sia il risultato di politiche di educazione sanitaria, del resto sperimentate solo marginalmente nel nostro paese, o, piuttosto, sia il risultato della mutata struttura sociale, economica e culturale della popolazione. Quest'ultima ipotesi, almeno per la gran parte dei processi morbosi, sembra al momento la più plausibile, considerato che il secolo attuale è stato testimone di un notevolissimo innalzamento dei livelli di istruzione e, più recentemente, di una trasformazione economica che ha portato quote sempre più consistenti di popolazione a godere di livelli di vita precedentemente riservati a pochi privilegiati (v. Sylos Labini, 1990). Qualunque sia la genesi del mutato atteggiamento, è certo comunque che in questi anni - e ancor più nel futuro - gli ulteriori progressi nella lotta contro la malattia e la morte dipendono proprio dalla maggiore attenzione che gli individui dedicano alla loro salute. Si potrebbe essere di fronte, proprio in questi anni, a un'ulteriore modificazione delle determinanti del declino della mortalità, che potrebbe dare inizio a una nuova fase positiva. Nel corso del tempo, infatti, i fattori del declino della mortalità sono stati via via diversi: alla fine del secolo scorso, durante il primo stadio dello sviluppo economico, quando prese avvio la prima fase della transizione sanitaria, l'importanza, diretta e indiretta, della disponibilità di cibo, lo sviluppo dell'igiene e il risanamento ambientale hanno giocato un ruolo decisivo; nella seconda fase (anni cinquanta e sessanta), quella che ha visto debellare le cause di morte del passato ed emergere le moderne patologie, determinanti sono stati, piuttosto, il contributo delle nuove scoperte in campo farmacologico e il potenziamento delle strutture mediche e sanitarie attuatosi grazie ai grandi investimenti pubblici nel campo della salute. Però in questa fase, che coincide con gli anni del grande sviluppo economico e con l'affermarsi della grande industria, si sono andati diffondendo nuovi rischi, che hanno favorito l'incidenza di malattie come i tumori e le malattie ischemiche del cuore, contro i quali anche le migliorate capacità terapeutiche hanno mostrato scarsa efficacia. Attualmente la dinamica che si sta affermando in alcuni paesi fa pensare all'avvio di una nuova fase positiva che potrebbe avere come motore proprio il fattore individuale con il mutamento degli stili di vita. Solo nei paesi dell'Est europeo la crisi politico-economica e una struttura produttiva ancora attardata su schemi tradizionali fanno mantenere alte quote di popolazione tuttora esposte a rischi elevati e ritardare la presa di coscienza individuale del diritto alla salute e quindi l'elaborazione e l'acquisizione della nuova cultura sanitaria.

Quest'ipotesi suggerisce un certo ottimismo sul futuro andamento della mortalità nei paesi sviluppati: che si tratti di livelli complessivi o di mortalità per causa, sembra che ci si stia avviando verso il superamento anche dei più persistenti problemi del recente passato. Certamente non si può escludere che tutto possa essere rimesso in discussione da eventi o situazioni per il momento imprevedibili. In un'epoca in cui si è riusciti a controllare la morte per malattie infettive, l'irruzione sulla scena dell'AIDS dimostra che in questo campo nessuna vittoria può essere considerata definitiva. Questa malattia riporta infatti al tempo in cui la medicina era ancora impotente di fronte alle malattie di natura infettiva, contro le quali solo il controllo rigido dei comportamenti individuali e sociali poneva qualche argine. Bisogna però riconoscere che, al contrario di quanto si verificava nel passato, l'identificazione del virus dell'AIDS e dei suoi meccanismi di trasmissione è avvenuta in tempi rapidissimi, cosa che fa ben sperare sulla possibilità che, in tempi altrettanto brevi, si giunga alla messa a punto di metodi di cura sempre più efficaci per limitarne le conseguenze letali e, addirittura, alla scoperta di un vaccino in grado di prevenirne l'insorgenza.

Il perdurare delle diseguaglianze rispetto alla durata della vita

L'aumento della sopravvivenza nel XX secolo è stato tanto straordinario e rapido quanto poco uniforme, e non tutte le popolazioni hanno potuto beneficiarne nella stessa misura. L'aspettativa a priori era, ovviamente, che le diseguaglianze di fronte alla morte, così moralmente difficili da accettare, sarebbero diminuite via via che la battaglia dell'uomo contro numerose malattie veniva vinta. Nella realtà i percorsi evolutivi hanno portato a un'uniformità inferiore alle attese: alcune differenze sono, in effetti, diminuite, ma altre si sono ampliate e altre ancora sono venute emergendo.

Vecchie e nuove differenze territoriali

Un aspetto che rischia di essere lasciato sullo sfondo e che merita invece una considerazione particolare è quello dei differenziali esistenti tra popolazioni e tra aree territoriali diverse. Si è fin qui solo accennato agli effetti dei grandi mutamenti economici e sociali che hanno caratterizzato questo secolo: essi hanno influito anche sulle trasformazioni dei modelli di mortalità per età e per causa, determinando la progressiva convergenza dei livelli di sopravvivenza dei paesi europei e modificando sostanzialmente la geografia del fenomeno (v. tab. III). In effetti la linea di demarcazione che originariamente separava la zona nordoccidentale da quella sudoccidentale è gradualmente ruotata emarginando sempre più l'Est europeo.

Questa profonda modificazione ha riguardato tutti i livelli territoriali. Così, nel nostro paese si è determinato un completo capovolgimento delle differenze tra regioni: all'indomani dell'Unità e fino ai primi anni di questo secolo la geografia descritta dalla speranza di vita alla nascita penalizzava il Sud e privilegiava il Nord del paese (con la sola esclusione della Lombardia). Al contrario, l'attuale geografia della mortalità, in particolare di quella relativa agli uomini, contrappone un Nord svantaggiato a un Sud più favorito (con la sola esclusione della Campania).

Queste modificazioni testimoniano l'esistenza di una relazione tra età e causa di morte, da un lato, e differenze territoriali, dall'altro, sulle quali è interessante soffermarsi se si vogliono capire i meccanismi che le determinano. All'inizio del secolo, quando la mortalità era dominata dalle malattie di natura infettiva - che penalizzavano soprattutto le età della prima infanzia e che, per questa via, limitavano fortemente la sopravvivenza -, erano le regioni meridionali del nostro paese le più sfavorite. In seguito il più contenuto ruolo giocato dalla mortalità infantile e il contemporaneo affermarsi delle moderne patologie - soprattutto tumori e malattie ischemiche che, come si è detto, trovano terreno favorevole proprio nelle aree urbane e industrializzate - hanno provocato il capovolgimento della situazione.

L'interpretazione delle differenze territoriali di mortalità e della loro evoluzione non è certo agevole e in alcuni casi sembra addirittura contraddire la relazione tra alta sopravvivenza e benessere economico alla quale si è abituati. Quella che emerge è infatti una relazione complessa che sottolinea non solo il ruolo del benessere economico, ma anche l'importanza di fattori legati al tipo di sviluppo, da cui il ruolo negativo che, nelle età adulte e senili, le moderne patologie giocano nelle aree più industrializzate. Alcuni studi (v. Caselli ed Egidi, Nouvelles tendances..., 1981; v. Caselli, Mortalità..., 1990) hanno infatti evidenziato come la situazione sfavorevole che si registra nel nord dell'Italia relativamente alle età adulte sia da ricollegare a fattori connessi all'attività produttiva e agli stili di vita, così come la perdurante penalizzazione delle età infantili presente nelle regioni meridionali sia dovuta al ritardo nello sviluppo economico e sanitario.

Le modificazioni delle differenze di mortalità tra i sessi

Nel 1910 la sopravvivenza media femminile in Europa superava di 3 anni quella maschile; da qualche anno ben 7 sono gli anni che una donna vive mediamente più di un uomo, con punte massime che raggiungono i 9-10 anni in Polonia e nell'ex Unione Sovietica (v. tab. II).

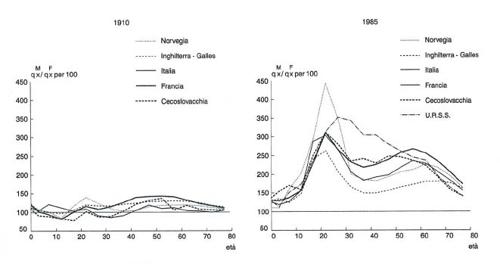

La fig. 8 illustra il rapporto tra mortalità maschile e femminile nelle diverse età della vita per alcuni paesi europei rappresentativi delle diverse realtà e fornisce una chiara immagine dei mutamenti che si sono prodotti nel corso degli anni. Ancora all'inizio di questo secolo alcune popolazioni europee denunciavano uno svantaggio delle donne (valori dell'indice inferiori a 100) durante le età dell'adolescenza e della vita feconda, a testimonianza dei gravi rischi che accompagnavano sia il delicato periodo di entrata nell'età riproduttiva, per adolescenti spesso debilitate fisicamente, sia le ripetute gravidanze e i parti condotti nelle precarie condizioni igieniche e sanitarie dell'epoca.

È interessante notare che nei paesi del Nord già nel 1910 era presente una supermortalità maschile in coincidenza con le età giovanili, che però non era dovuta all'attenuazione dei rischi che le donne di quelle età incontravano in relazione all'attività riproduttiva, quanto piuttosto agli elevati rischi di morte che l'uomo doveva affrontare al momento dell'ingresso nelle età in cui acquisiva la completa autonomia dalla famiglia e entrava nel mondo del lavoro. Solo successivamente, quando la tendenza alla riduzione della mortalità si è andata diffondendo e consolidando - con un effetto più incisivo proprio su quelle cause di morte che precedentemente penalizzavano soprattutto le donne -, il fenomeno della supermortalità maschile è emerso in tutta la sua ampiezza: negli anni recenti gli uomini nelle età giovanili sono penalizzati da livelli di mortalità fino a quattro volte più alti di quelli delle donne, soprattutto in quanto non si riesce a ottenere un abbassamento della mortalità per cause accidentali (v. tab. V). Lo svantaggio si mantiene importante nel corso delle età successive per effetto di rischi più elevati per tutte le cause di morte. In Italia, ad esempio, alla fine degli anni ottanta la mortalità per malattie cardiovascolari e per tumori degli uomini fra 30 e 64 anni è doppia rispetto a quella delle donne.

Le distanze erano ben più ridotte negli anni precedenti il secondo conflitto mondiale, quando per alcune malattie, come i tumori nelle età centrali della vita, risultavano addirittura di segno opposto. La più alta mortalità maschile per questa causa inizia infatti con gli anni della ricostruzione postbellica e con l'avvio di un forte sviluppo industriale.

Per lungo tempo la spiegazione della supermortalità maschile in età adulta e del suo continuo aumento è stata ricercata nei diversi comportamenti e stili di vita dei due sessi: i maggiori imputati erano il tabagismo, l'alcolismo e la guida pericolosa, più diffusi tra gli uomini che tra le donne, ma anche i rischi derivanti dalla diversa attività lavorativa. Di conseguenza, a fronte della crescente diffusione anche tra le donne di stili di vita più nocivi, si è pensato che la naturale evoluzione del fenomeno avrebbe portato a un annullamento delle distanze tra i due sessi: un'ipotesi certamente ragionevole, ma che ancora non ha trovato conferma nella realtà e che probabilmente anche in futuro non risulterà sufficiente a spiegare il fenomeno.In effetti molti elementi portano a prevedere che la convergenza dei comportamenti non debba necessariamente tradursi in un peggioramento delle condizioni di salute delle donne. Da un lato tale convergenza avviene all'interno di una situazione diversa rispetto a quella del passato, in quanto il maggior controllo della qualità ambientale nei luoghi di lavoro comporta, oggi, un minor rischio per il lavoratore, sia esso uomo o donna. Dall'altro l'attività produttiva delle donne si concentra soprattutto nei settori che, come il terziario, si dimostrano, mediamente, meno nocivi per la salute. C'è anche da dire che il più vigile atteggiamento della donna nei confronti del proprio corpo e della propria salute si sta dimostrando un prezioso alleato nella lotta contro le più moderne patologie, per le quali, infatti, la prevenzione e la diagnosi precoce sembrano essere strumenti ben più efficaci di quelli tradizionali.

Quali prospettive per la durata della vita della popolazione del pianeta?

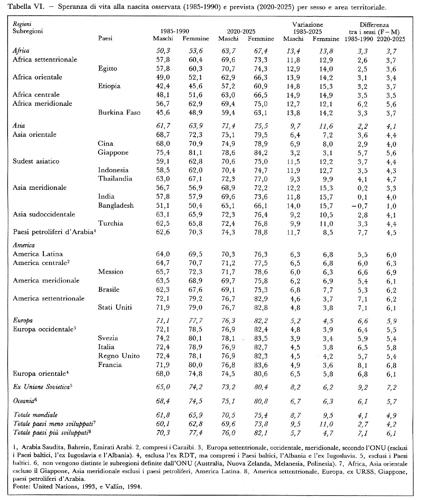

Le differenze che si sono fin qui analizzate son ben poca cosa a confronto dell'enorme divario che ancora oggi separa il mondo sviluppato da quello più povero (v. tab. VI). La popolazione dei paesi più ricchi, come l'Europa, gli Stati Uniti, il Giappone, il Canada e l'Australia (circa il 20% della popolazione globale), può contare su una sopravvivenza media di 74 anni (70 anni per i maschi e 77 per le femmine), mentre quella del resto del mondo (l'80% della popolazione totale) vive solo 61 anni (60 e 63 anni rispettivamente).

Le distanze erano ancor più vistose negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, quando la sopravvivenza era rispettivamente di 66 e di 41 anni, con punte minime di 36 anni nell'Africa tropicale e massime di 69 anni negli Stati Uniti (v. Vallin, 1994). Ancor oggi nelle stesse aree del continente africano un individuo vive mediamente 49 anni, cioè quanto uno svedese della fine dell'Ottocento e ben 30 anni in meno di un giapponese di oggi, e questo soprattutto a causa di livelli di mortalità ancora estremamente elevati nelle prime età della vita.Un quadro, dunque, quello delineato dai valori della durata media della vita, che rispecchia nelle sue caratteristiche globali la classica bipartizione del mondo tra il Nord ricco e sviluppato e il Sud povero e sottosviluppato. Quello che ci si può attendere per il futuro dipende, evidentemente, molto dalla volontà e dalla capacità di perseguire politiche tese a incidere sulla riduzione delle diseguaglianze esistenti.

Le ultime previsioni effettuate dalle Nazioni Unite in tema di sopravvivenza, che proiettano nel futuro le più recenti tendenze della mortalità nelle diverse età della vita, sembrano orientate verso una maggiore equità tra le diverse popolazioni: da oggi al 2020-2025 la speranza di vita per l'insieme della popolazione mondiale dovrebbe aumentare di 9-10 anni, con guadagni di 5-6 anni nei paesi più sviluppati e di 10-11 anni in quelli meno sviluppati. All'interno di queste due aree gli aumenti più consistenti, dell'ordine dei 14-16 anni, sono previsti per i paesi attualmente a più bassa sopravvivenza (come l'India o alcuni paesi dell'Africa), mentre gli aumenti più ridotti si prevedono nei paesi più favoriti, ma anche più vicini alla soglia massima della durata della vita (come la Svezia), con guadagni dell'ordine dei 3-4 anni (v. tab. VI).

In Europa, nel 2020-2025, i paesi occidentali manterrebbero il loro primato positivo, con una speranza di vita di 77 anni per gli uomini e di 82 per le donne, mentre i paesi orientali, con livelli rispettivamente di 75 e 81 anni, conserverebbero, pur riducendolo, il loro svantaggio iniziale.

L'Italia, con una sopravvivenza media di 77 anni per gli uomini e di 83 per le donne, potrebbe ridurre le distanze dai paesi attualmente più favoriti, approssimandosi sempre più alla Svezia e al Giappone che, con una speranza di vita di 78 anni per i maschi e 84 per le femmine, occuperebbero in assoluto il primo posto nella graduatoria mondiale. All'ultimo posto si riconfermerebbero i paesi africani con speranze di vita per gli uomini e le donne di 64 e 67 anni rispettivamente, con valori analoghi, cioè, a quelli scandinavi negli anni trenta e dell'Italia alla fine del secondo conflitto mondiale - e quindi in ritardo di circa un secolo sul mondo più sviluppato; tali valori verrebbero peraltro raggiunti con ritmi ben più sostenuti di quelli che sono stati necessari alla media dei paesi più sviluppati per effettuare lo stesso percorso. Il raggiungimento di questi obiettivi dipenderà, ovviamente, dalla possibilità di superare la condizione di sottosviluppo in cui queste popolazioni vivono e che, alle soglie del 2000, le condanna a soffrire di una strutturale carenza di cibo (e a volte di vere e proprie crisi alimentari), ad affrontare frequenti epidemie, anche in presenza di malattie endemiche altamente letali e, in generale, a rimanere prive dei mezzi necessari per la cura e la prevenzione delle numerose malattie che le affliggono.

Nei paesi più sviluppati, per contro, non sembrano sussistere dubbi che la lotta condotta per aumentare la durata della vita continui a essere coronata da successo. Gli scenari che vengono disegnati per il futuro sono tutti all'insegna dell'ottimismo. Pochi infatti mettono ormai in dubbio ulteriori aumenti della speranza di vita e anzi, estrapolando la recente contrazione della mortalità nelle età adulte e anziane per tumori e per malattie del sistema circolatorio, molti ipotizzano guadagni di sopravvivenza ben più consistenti di quelli previsti dalle Nazioni Unite (v . Benjamin e Overton, 1985; v. Caselli ed Egidi, 1992).In questa prospettiva è utile però riflettere sulle possibili conseguenze di ulteriori incrementi della sopravvivenza sulla qualità della vita. Da questo punto di vista si può temere infatti che la sopravvivenza in buona salute non riesca a mantenere lo stesso ritmo di incremento sperimentato dalla sopravvivenza complessiva. In Italia, ad esempio, nel 1983 si poteva stimare che il 90% dei 71,6 anni vissuti in media dagli uomini trascorresse in buone condizioni di salute ('senza incapacità'), mentre secondo l'analoga valutazione effettuata all'inizio degli anni novanta tale percentuale è scesa all'88% dei 73,5 anni di sopravvivenza complessiva (v. Verdecchia e altri, 1994). Al di là delle necessarie cautele nell'interpretare questi dati, che risentono di una definizione di salute non sufficientemente obiettiva poiché basata sulle dichiarazioni degli intervistati, essi introducono una nota di pessimismo che merita un'attenta considerazione, in quanto un peggioramento relativo della qualità della sopravvivenza potrebbe ridimensionare l'importanza dei successi ottenuti, e che ancora si possono ottenere, in termini di durata della vita.

(V. anche Cicli e percorsi di vita; Malattie; Morbosità; Morte; Popolazione).

Bibliografia

Benjamin, B., Overton, E., Prospects for mortality decline in England and Wales, "Population trends", 1985, n. 42, pp. 22-29.

Caselli, G., Mortalità e sopravvivenza in Italia dall'Unità agli anni '30, in Popolazione, società e ambiente, Atti del Congresso Internazionale di Demografia Storica (Barcellona 1987), Bologna 1990.

Caselli, G., Transition sanitaire et structure par cause de la mortalité. Anciennes et nouvelles causes, in "Annales de démographie historiques", Paris 1990, pp. 55-77.

Caselli, G., Health transition and cause-specific mortality, in The decline of mortality in Europe (a cura di R. Schofield, D. Reher e A. Bideau), Oxford 1991, pp. 68-96.

Caselli, G., L'évolution à long terme de la mortalité en Europe, in European population. II. Demographic dynamics (a cura di A. Blum e J.-L. Rallu), Paris 1993, pp. 111-164.

Caselli, G., National differences in health transition in Europe, Bloomington, Ind., 1994.

Caselli, G., Egidi, V., Géographie de la mortalité en Europe: influence de l'environnement et de certains aspects du comportement, in Actes du Congrès international de la population, Manila 1981, Liège 1981, pp. 165-204.

Caselli, G., Egidi, V., Nouvelles tendances de la mortalité en Europe, Strasbourg 1981.

Caselli, G., Egidi, V., A new insight into morbidity and mortality transition in Italy, in "Genus", 1991, XLVII, 3-4, pp. 1-21.

Caselli, G., Egidi, V., New frontiers in survival: the length and quality of life, in EUROSAT International conference on 'Human resources in Europe at the dawn of the 21st century', Luxembourg 1992.

Caselli, G., Mesle, F., Vallin, J., Le triomphe de la médecine, in Histoire de la population européenne (a cura di J.-P. Bardet e J. Dupaquier), vol. 3, cap. 4, Paris, in corso di stampa.

Chesnais, J.-C., La transition démographique: étapes, formes, implications économiques. Étude de séries temporelles (1720-1984) relatives à 67 pays, Paris 1986.

Del Panta, L., Le epidemie nella storia demografica italiana (secoli XIV-XIX), Torino 1980.

Frenk, J., Bobadilla, J.-L., Stern, C., Frejka, T., Lozano, R., Elements for theory of health transition, in "Health transition review", 1991, I, 1, pp. 21-38.

Graunt, J., Natural and political observations mentioned in a following index and made upon the bills of mortality with reference to the government, religion, trade, growth, ayre, diseases and the several changes of the said city, London 1662 (tr. it.: Osservazioni naturali e politiche fatte sui bollettini di mortalità, a cura di E. Lombardo, Firenze 1987).

Helleiner, K., The population of Europe from the Black Death to the eve of the vital revolution, in The Cambridge economic history of Europe, vol. IV, The economy of expanding Europe in the sixteenth and seventeenth centuries (a cura di E.E. Rich e C. Wilson), London 1967, pp. 1-95 (tr. it.: La popolazione in Europa dalla peste nera alla vigilia della rivoluzione demografica, in Storia economica di Cambridge, vol. IV, Torino 1975, pp. 3-106).

Kjellstrom, T., Rosenstock, L., The role of environmental and occupational hazards in the adult health transition, in "World Health statistics quarterly", 1990, XLIII, 3, pp. 188-196.

Livi Bacci, M., Popolazione e alimentazione. Saggio sulla storia demografica europea, Bologna 1987.

Mc Keown, T., A historical appraisal of the medical task, in Medical history and medical care: a symposium of perspectives (a cura di G. McLachlan e T. McKeown), Oxford 1971.

McKeown, T., The modern rise of population, London 1976.

McKeown, T., Brown, R.G., Medical evidence related to English population change in the eighteenth century, in "Population studies", 1955, IX, 2, pp. 119-141.

McKeown, T., Record, R.G., Reason for the decline of mortality in England and Wales during the nineteenth century, in "Population studies", 1962, XVI, 2, pp. 94-122.

Mesle, F., Vallin, J., Évolution récente de la mortalité par cancer et par maladies cardio-vasculaires en Europe, comunicazione alla Conferenza 'Health morbidity and mortality by causes of death in Europe', EAPS, Vilnius 1990 (non pubblicato).

United Nations, World population prospects 1992, New York 1993.

Omran, A.R., The epidemiologic transition: a theory of the epidemiology of population change, in "Milbank Memorial Fund quarterly", 1971, XXVIII, 1.

Sori, E., Malattia e demografia, in Storia d'Italia, Annali, vol. VII, Malattia e medicina (a cura di F. Della Peruta), Torino 1984, pp. 541-585.

Sylos Labini, P., Malattie socialmente rilevanti ed evoluzione economica, in "Stato e mercato", 1990, n. 30, pp. 303-318.

Vallin, J., La popolazione mondiale, Bologna 1994.

Verdecchia, A., Egidi, V., Golini, A., Popolazione anziana, invecchiamento demografico e condizioni di salute, in La salute degli italiani. Rapporto 1993 (a cura di M. Geddes), Roma 1994, pp. 193-227.