Maggioranza, principio di

MAGGIORANZA, PRINCIPIO DI

Diritto

di Augusto Barbera, Carlo Fusaro

Introduzione

Il principio di maggioranza è quello in base al quale nell'ambito di una qualsivoglia collettività la volontà espressa dai più deve prevalere ed essere perciò considerata come volontà di tutti ai fini dell'assunzione delle decisioni collettive (vuoi relative alla deliberazione di singoli atti, vuoi relative a elezioni). In questo senso la sua applicazione costituisce una regola per decidere (secondo, appunto, la 'regola della maggioranza'). Applicato invece alle modalità di distribuzione e di impiego del potere politico il principio di maggioranza costituisce piuttosto una regola per governare (si parla a tale proposito di 'principio maggioritario').

Il principio di maggioranza non ha trovato affermazione scontata, né uniforme nel tempo e nei luoghi. Talora sono apparsi più idonei altri meccanismi per l'assunzione delle decisioni collettive: il principio di unanimità (che impone il consenso di tutti gli aventi diritto a esprimersi), il principio della sanior pars (in base al quale si privilegia un criterio qualitativo e non quantitativo ai fini della scelta fra più opzioni), il sorteggio (il meno selettivo ma il più egalitario dei criteri).

Non sono stati pochi coloro che si sono opposti alla 'legge del numero' implicita nel decidere a maggioranza. Come vedremo, peraltro, spesso il vero destinatario della critica e del dissenso non è il principio di maggioranza in senso stretto bensì il principio democratico col quale ha finito con l'essere identificato, nonostante che l'applicazione del principio di maggioranza non possa essere sufficiente a connotare un ordinamento (o un collegio) come democratico, e viceversa: non sempre, per decidere, gli ordinamenti informati al principio democratico adottano la regola della maggioranza; essa è adottata anche da collegi e in ordinamenti che non per ciò solo possono dirsi democratici.

Tipologia delle maggioranze

Le maggioranze rispondono a una precisa tipologia che tiene conto del rapporto fra numero di coloro che si pronunciano in un certo modo, numero di coloro che sono chiamati a esprimere la volontà unitaria, numero, infine, di quanti, fra costoro, effettivamente si esprimono.Si dice 'maggioranza relativa' (nel francese antico 'pluralité', prima che si imponesse il termine 'majorité'; in inglese 'plurality' perché in questa lingua 'major' sta per 'più grande fra due') quella costituita dal maggior numero di membri del collegio che si siano espressi in un certo modo. La 'maggioranza relativa' presuppone che si siano registrate almeno tre posizioni (ciò spiega perché in inglese si parla di 'plurality'), in caso contrario essa si identifica con la 'maggioranza semplice', che è, invece, quella costituita dalla metà più uno di coloro che si sono espressi. Due esempi: nel primo caso, se in un collegio composto di 100 membri si sono registrate tre posizioni con 40, 35 e 25 adesioni rispettivamente, ha la 'maggioranza relativa' quella che ne ha riportate 40 (più di ciascuna altra, ma non di tutte le altre sommate); nel secondo caso, se in un collegio di 100 membri si sono espressi in 80, allora la 'maggioranza semplice' corrisponde a un numero di membri da 41 in su (la metà più uno di coloro che si sono espressi). Nel medesimo collegio di 100 la 'maggioranza assoluta' corrisponde invece a un numero di membri da 51 in su (la metà più uno dei membri aventi diritto a pronunciarsi).

La 'maggioranza assoluta' è la più piccola fra le cosiddette maggioranze 'qualificate', che si hanno quando il numero dei membri favorevoli alla proposta, perché questa sia approvata, deve essere della metà più uno, o più, dei membri del collegio (maggioranza dei tre quinti, dei due terzi, dei tre quarti: fino a sfiorare, mai a raggiungere, la totalità dei membri, cioè l''unanimità').

Tutte le 'maggioranze qualificate' condividono la caratteristica di permettere di determinare a priori il numero di voti minimo necessario per deliberare positivamente; la 'maggioranza semplice' può essere determinata non appena conosciuto il numero dei membri del collegio che si sono espressi; invece la 'maggioranza relativa' emerge solo una volta che i voti dei membri del collegio siano stati conteggiati.

Quanto più ci si allontana verso il basso dalla 'maggioranza assoluta' e, soprattutto, dalla 'maggioranza semplice', tanto più il numero dei consensi necessari all'approvazione di una proposta e all'elezione di una persona si riduce, sicché il 'principio di maggioranza' si trasforma in 'principio minoritario' inteso nel senso che una minoranza dei membri del collegio può impegnare l'intero collegio; mentre quanto più ci si allontana verso l'alto dalla 'maggioranza semplice', tanto più il numero dei consensi necessari all'approvazione di una proposta o all'elezione di una persona si avvicina all'unanimità. In questo secondo caso il principio di maggioranza, così inteso, finisce col dare risalto, di fatto, alla volontà di una minoranza, nel senso che una minoranza sempre più piccola di membri del collegio può impedire al collegio di esprimere una propria volontà. Nel primo caso prevale la funzionalità dinamica della regola della maggioranza, ma a potenziale danno della tutela degli interessi di chi non ha condiviso la decisione (le 'minoranze' o la 'minoranza'); nel secondo prevale la difesa dello status quo, a potenziale danno dell'operatività del collegio, ma a garanzia delle posizioni minoritarie.

Per 'maggioranza' si può anche intendere, in senso non procedurale ma sostantivo, l''insieme dei più', vale a dire un gruppo precostituito dentro una organizzazione e, nelle organizzazioni politiche moderne, il partito o la coalizione di partiti che ha conquistato il maggior numero di consensi. In questo caso quando si parla di 'principio di maggioranza' si intende 'principio in base al quale comandano i più': esso diventa allora una 'regola per governare' (v. cap. 7).

Il principio di unanimità

L'affermazione storica del principio di maggioranza coincide col superamento del principio di unanimità. Questo ha preceduto il principio di maggioranza per due principali ragioni. L'unanimità infatti comporta il prevalere di una logica 'contrattualistica' e costituisce la massima garanzia di autonomia per i membri del collegio, essendo espressione dell'indisponibilità a riconoscere al collegio stesso natura di soggetto a sé, la cui volontà possa essere considerata trascendente la mera aggregazione dei singoli membri. All'opposto il principio di unanimità può essere espressione di mancanza di considerazione nei confronti dei dissenzienti e quindi di insensibilità nei confronti di procedure di verifica della volontà prevalente (come avviene mediante il ricorso a modalità deliberative quali l'acclamazione).

Si verifica così l'ipotesi della cosiddetta 'unanimità apparente', tipica delle comunità primitive (o di movimenti allo stato nascente o comunque caratterizzati da forte mobilitazione), nelle quali esiste chi non è d'accordo, ma la sua voce non è ascoltata o non emerge. Ciò equivale alla negazione dell'individuo, la cui personalità non è distinta, né protetta da quella collettiva, che si identifica con coloro che sono in grado di determinare la volontà apparentemente unanime del collegio.

Principio di maggioranza e principio di unanimità sembrano comunque condividere un presupposto fondamentale: la condizione di uguaglianza dei soggetti coinvolti nel processo decisionale. Ma nell'un caso si tratta di soggetti consapevoli di essere portatori di verità parziali, i quali condividono la disponibilità a operare insieme in nome di un interesse comune, considerato prevalente rispetto a una parte almeno degli interessi individuali; nell'altro di soggetti che si ritengono invece portatori di verità assolute o interessi non negoziabili: non sono perciò disposti a rinuncia alcuna in nome di interessi comuni. Ciò contribuisce a spiegare perché il principio di maggioranza trova fertile terreno di sviluppo nella democrazia liberale (che è conflittuale e competitiva, dunque aperta e pluralista), mentre il principio di unanimità si adatta piuttosto a organizzazioni d'interesse o a società di ispirazione religiosa o fortemente ideologizzate; oppure a fasi nella storia degli Stati nazionali in cui le istituzioni sono deboli e prevalgono centri di potere settoriali (dunque a società chiuse o anche 'corporate'). Il diverso valore dei due principî è evidente nelle prassi neocorporative affermatesi negli anni ottanta, quando le principali decisioni di politica economica venivano assunte previa contrattazione fra governi e interessi forti, escludendo consumatori e contribuenti (v. Matteucci, 1993).

Diritto privato, diritto pubblico e principio di maggioranza

Il ricorso a procedimenti di decisione collettiva caratterizzati dall'una o dall'altra applicazione del principio maggioritario ovvero dall'una o dall'altra applicazione del principio di unanimità è funzione, da un lato, del tipo di relazione esistente fra i soggetti coinvolti, dall'altro degli interessi oggetto delle deliberazioni collettive da assumersi. Il procedere dalla pretesa dell'unanimità verso le decisioni a maggioranza relativa (passando per quelle a maggioranza qualificata e quelle a maggioranza semplice) indica una crescente disponibilità ad accettare la volontà altrui, il che va di pari passo, si deve presumere, col crescere degli interessi e dei valori condivisi (e col ridursi dell'area degli interessi che si ritiene possano essere tutelati solo attraverso una piena autonomia). Ciò fa del principio di maggioranza uno strumento tipico delle comunità politiche per l'assunzione di decisioni politiche.

Si spiega così perché nell'impostazione tradizionale della problematica del principio di maggioranza si sia distinto fra la grande area del diritto pubblico e la grande area del diritto privato. Se si considera il primo il mondo dell'eteronomia, nel quale il singolo membro della collettività si trova in rapporto necessitato con l'intera comunità, in posizione di non parità (specie nei confronti dello Stato), appare del tutto naturale che in tale ambito possa trovarsi di fronte a decisioni assunte da altri, non condivise e pur esercitanti un'influenza diretta sui suoi interessi. Mentre, se si considera il secondo il mondo dell'autonomia, nel quale il singolo membro della collettività si trova a entrare in relazione con altri membri della collettività su di un piano di parità, appare altrettanto naturale che si riduca al minimo l'area delle decisioni subite e si allarghi al massimo l'area delle scelte determinate mediante accordo. Si fa ricorso in questo caso alla forma del contratto o si ricorre al 'principio della maggioranza di interesse' che si presenta, non a caso, antitetico al 'principio della maggioranza di numero' (v. Galgano, 1986): di esso è espressione, per esempio, il voto per quote nelle assemblee delle società di capitali nelle quali la somma di azioni possedute si suppone corrispondente alla misura dell'interesse di ciascun partecipante alla gestione dell'impresa comune.

Ma anche rispetto a tale criterio di ripartizione si devono registrare vistose eccezioni, poiché nel diritto pubblico il principio di maggioranza trova applicazione prevalente ma non estesa a tutti gli ambiti, mentre nel diritto privato si registrano casi in cui le deliberazioni sono assunte non all'unanimità ma a maggioranza. Ciò trova spiegazione, nel primo caso, nella opportunità o di allargare il numero di coloro il cui assenso alla deliberazione è necessario (rispetto al numero minimo costituente 'maggioranza') oppure di sottrarre determinati oggetti alla decisione a maggioranza. Nel secondo caso l'attenuazione, al contrario, del principio dell'unanimità avviene o per evitare che la rigida applicazione dell'unanimità paralizzi ogni deliberazione oppure, soprattutto in tempi recenti, allo scopo di introdurre determinati valori (per esempio l'uguaglianza) anche in seno a certe associazioni private.

La lunga storia della regola della maggioranza

L'incomparabilità degli ordinamenti moderni con quelli antichi ha indotto alcuni studiosi a negare che, per i secondi, sia possibile parlare di principio di maggioranza, pur riconoscendo che, almeno come espediente pratico, la decisione a maggioranza era certamente utilizzata. Per altri la Grecia antica può dirsi invece la terra d'origine del principio di maggioranza, mentre a Roma esso era applicato per tutte le deliberazioni assembleari (v. Gierke, 1913; v. Ruffini, 1927). Questi autori non ignorano che l'individuazione della maggioranza era all'epoca oggetto più di una stima degli orientamenti prevalenti affidata alla valutazione di un capo che un vero e proprio conteggio, e che si era, dunque, davanti a una 'maggioranza sensibile' più che a una 'maggioranza calcolata' (v. Ruffini, 1927, p. 15). In Aristotele la tematica del maggioritarismo è presente, anche se vi è un'identificazione fra maggioranza e classe di coloro che non hanno beni al sole, i poveri, opposta alla classe dei ricchi, considerata minoranza per definizione. Vi si ritrova l'idea che il numero maggiore vince, accompagnata dall'importante osservazione che ciò vale per tutte le diverse forme di Stato teorizzate (monarchia, aristocrazia e politía) nonché dall'idea che non tutto può essere deciso dai più. Soprattutto c'è l'intuizione, che si ritroverà quindici secoli dopo in Sinibaldo de' Fieschi, di una delle principali giustificazioni del principio di maggioranza: i più vedono meglio dei meno proprio in ragione del loro numero ("per plures melius veritas inquiritur").

Per quanto riguarda il diritto romano, l'estesa applicazione del principio di maggioranza si collega con l'acquisita coscienza dell'esistenza di collettività giuridicamente distinte dai rispettivi membri, concezione, invece, sconosciuta ai Greci (v. Grossi, 1958, pp. 230-231). Su questa spiegazione concorda chi, a sua volta, collega all'antitesi fra autonomia - propria del diritto privato - ed eteronomia - propria del diritto pubblico - la ragione che spiega perché nel diritto romano il principio di unanimità, applicato rigorosamente al primo, fosse sconosciuto al secondo, e perché, di riflesso, il principio di maggioranza, escluso dal primo, trovasse proprio nel secondo incontrastato terreno di applicazione (v. Galgano, 1986, p. 549). Sono i giuristi romani i primi a dare fondamento al principio di maggioranza: in Ulpiano si legge la massima "refertur ad universos quod publice fit per majorem partem"; in Scevola la massima "quod major pars curiae efficit pro eo habetur, ac si omnes egerint". Si tratta della cosiddetta 'dottrina della finzione': l'unica volontà che si riconosce esistente è quella della maggioranza (adesso non più solo stimata, come in Grecia, ma, sia pur grossolanamente, computata), tanto che con 'brutale semplicismo', quando, nei comizi, si calcola che questa sia stata raggiunta, la votazione viene sospesa (v. Ruffini, 1927, p. 22). Ma poi il tramonto dell'Impero romano porta con sé l'eclissi dei suoi principali istituti giuridici; l'irrompere della civiltà germanica primitiva (con le sue difficoltà di astrazione) provoca una frattura che sembra interrompere, fra l'altro, anche lo sviluppo del concetto moderno di persona giuridica (v. Grossi, 1958, p. 234), ritardando così la diffusione del principio di maggioranza.

Nel diritto della Chiesa per oltre undici secoli si è avuta una prevalenza assoluta del principio di unanimità. Ciò si spiega considerando la sua natura di ordinamento a base teologica, nel quale hanno grande rilievo il principio di gerarchia e il principio di autorità e nel quale si assume che esistano verità rivelate e che la volontà divina si sovrapponga a quella umana: per esempio non si procede a uno scrutinio allorché, dopo aver cantato il Veni Creator Spiritus, il conclave 'acclama' il nuovo papa. I membri dei collegi non sempre sono considerati portatori di una propria volontà, ma piuttosto nuncii di quella divina che loro tramite si appalesa. Per questo, quando, per ragioni di indole pratica, si supera l'unanimità, ecco che la prima affermazione del principio maggioritario (che può esser fatta risalire al Concilio Lateranense III, 1179) avviene svuotando di fatto il concetto di major pars del suo significato solo numerico e facendo riferimento contestuale alla sanior pars. Il rilievo attribuito alla sanioritas fa sì che i voti, oltre che contarsi, si pesino, e pesarli, su eventuale istanza della minor pars cui spetta l'onere della prova, può solo l'autorità superiore. Ciò spiega perché, dove questa manca (elezione del papa), la sanior pars coincide proprio con la major pars, sia pure a maggioranza qualificata dei 2/3. Elezione del pontefice a parte, la regola dei 2/3 si estende poi a tutte le elezioni di diritto canonico (Concilio di Lione, 1274). Dopo il Concilio di Trento (1563) viene introdotto lo scrutinio segreto, a seguito del quale la presunzione che la major pars sia anche la sanior non ammette più prova contraria.

L'unanimità è pure tipica dell'ordinamento germanico nella fase primitiva, quando in esso prevalgono concezioni particolaristiche (assente l'idea di unità che trascende i singoli) e il culto della forza fisica. Inizialmente, in caso di dissenso, non c'è altra soluzione che il conflitto armato (inteso come giudizio di Dio), poi emerge la votazione come alternativa pratica, quasi una simulazione dello scontro. Si ricorre all'acclamazione manifestata col fragore delle armi (in genere assentendo alla proposta del capo): il prevalere dei più sostituisce l'esito d'un eventuale conflitto. Non c'è ancora l'idea di una maggioranza che prevale in ragione di un diritto: è sempre l'unanimità che si ritiene necessaria per deliberare. Assecondare la decisione presa diventa così un dovere giuridico, il Folgepflicht (obbligo di seguire), la cui violazione è considerata reato. La violenza fisica dell'unanimismo primitivo si è fatta violenza legale (v. Ruffini, 1977, p. 103): questa concezione si ritrova ancor oggi negli ordinamenti giuridici improntati a rigida disciplina (di tipo militare o rivoluzionario).

Il principio di maggioranza si afferma in occasione dell'elezione del re-imperatore in connessione con la teorizzazione dell'idea corporativa (avanzata da Baldovino di Lussemburgo, arcivescovo di Treviri): dopo ripetute elezioni all'unanimità verificate nella loro sanioritas dal papa, si afferma il principio in base al quale titolare del diritto di eleggere è il collegio come persona giuridica e non il singolo principe elettore, il quale non può disporne a titolo individuale (ibid., pp. 144 ss.). È con il Weistum di Rense del 1338 che, a seguito della lunga disputa sull'elezione di Ludovico il Bavaro, i principi elettori affermano la regola secondo la quale colui che fosse stato eletto re dei Romani dai principi elettori unanimi o a maggioranza avrebbe per ciò stesso assunto il titolo regio, senza necessità di consenso pontificio. Con la costituzione Licet iuris del 1348 il principio di maggioranza viene accolto nel diritto pubblico germanico: la Bolla d'oro pubblicata a Norimberga fra il gennaio e il dicembre 1356 da Carlo IV di Lussemburgo, successore di Ludovico, regola definitivamente l'intera procedura.

Quanto alla vicenda dei Comuni medievali, "uno dei capitoli fondamentali della dottrina generale del sistema maggioritario" (ibid., p. 212), è ragionevole pensare che il retaggio romano sia filtrato nonostante la cesura delle invasioni barbariche. Certo è che, a partire da poco dopo l'anno Mille, le assemblee comunali decidono a maggioranza, talora assoluta, il più delle volte dei 2/3 (numero che dà il senso della preponderanza netta degli uni sugli altri, quasi rappresentativa di quella fisica). È invece assente il problema di obbligare giuridicamente la minoranza ad accettare la decisione della maggioranza: la minoranza (come a Roma) è ignorata. Né vi è traccia di influenza della dottrina della sanioritas. Ma i meccanismi elettorali si basano spesso su elezioni indirette combinate con estrazioni a sorte. Questa sintesi dei due metodi cerca di unire i vantaggi di entrambi, selezione qualitativa e scelta non partigiana. Esempio emblematico è quello dell'elezione del doge a Venezia secondo le regole del 1268, il più complesso sistema elettorale che si ricordi, caratterizzato da tutta una serie di successive elezioni ed estrazioni a sorte (v. Maranini, 1927-1931). Ma già i primi Comuni italiani, nell'XI e nel XII secolo, facevano ricorso al sorteggio come strumento neutrale; fu poi a Firenze che si sperimentarono e affinarono i diversi aspetti di tale sistema. A partire dalla fine del Quattrocento sembra consolidarsi la convinzione del carattere aristocratico delle procedure elettive, sicché l'estrazione a sorte, tanto più ove associata alla rotazione delle cariche, diventa funzionale, oltre che a contrastare il 'fazionismo', ad assicurare a strati più ampi della cittadinanza l'accesso alle magistrature (v. Manin, 1992).

Alla fine del XIII secolo il principio di maggioranza è utilizzato in vari luoghi d'Europa, nell'ambito di ordinamenti diversi e a scopi diversi. Non è un'applicazione uniforme ed estesa; resta anzi nel complesso circoscritta ed esposta a notevoli resistenze, strettamente collegata all'affermazione dello Stato nazionale, come documenta lo studio dell'applicazione del principio di maggioranza negli ordinamenti statuali fino alle soglie della Rivoluzione francese e, in alcune realtà (Polonia, Ungheria), anche oltre (v. Favre, 1976; tr. it., pp. 465 ss.). Un'incidenza in senso contrario va attribuita anche alla Riforma protestante; essa infatti introduce motivi di dissenso così profondo in materia di fede da obbligare alla ricerca di soluzioni diverse dal principio di maggioranza. Alcune assemblee rappresentative, per esempio la Dieta germanica, sono costrette a tornare, per talune materie, all'unanimità o addirittura a dividersi in due corpi (Corpus catholicorum e Corpus evangelicorum); lo stesso accadrà in Svizzera fino alla Costituzione del 1848. Tali soluzioni saranno d'esempio anche secoli dopo: si pensi alla proposta di Gladstone per il Parlamento irlandese nel 1886; al costituirsi nel Reichsrat austroungarico di un Corpus Germanorum e di un Corpus Slavorum; a quanto prevede oggi la Costituzione belga.

Tali vicende assumono significato generale, confermando la tendenza a sottoporre alla regola della maggioranza solo ciò che è rinunciabile e anticipando una problematica che dovrà essere affrontata dagli Stati a struttura federale. Di converso là dove tutto è considerato irrinunciabile (sintomo, prima ancora che dell'esistenza di tendenze disgregative, di un processo di unificazione incompiuto fra soggetti che intendono mantenere la propria autonomia) il principio di maggioranza non fa passi avanti. E mentre l'imposizione dell'unanimità nelle organizzazioni primitive tende, come si è visto, a proteggere la compattezza e l'unità del corpo deliberante, là dove la ricerca dell'unanimità è compiutamente regolamentata essa, al contrario, produce effetti disgregativi oppure tende a ostacolare qualsiasi effetto aggregativo. Nel primo caso, infatti, il dissenso viene represso; nel secondo esaltato. Esemplari i casi delle confederazioni di Stati (Confederazione germanica, dove il principio di maggioranza matura in tutti i campi tranne che nella Dieta, fino al XVII secolo; Confederazione dei Paesi Bassi fino al XVIII secolo; Confederazione svizzera dopo la Riforma; Lega anseatica germanica; v. Konopczynski, 1913). Espressione di un processo di unificazione incompiuto dev'essere considerata anche l'applicazione del celeberrimo liberum veto in Polonia, istituto che andava anche al di là dello stesso principio di unanimità, poiché attribuiva a ogni membro della Dieta il potere non solo di impedire l'assunzione di ciascuna singola deliberazione, ma addirittura quello di imporre la sospensione della sessione, con l'effetto giuridico di far decadere tutte le decisioni assunte in precedenza (v. Konopczynski, 1913). A questo strumento la nobiltà polacca fa un ricorso incontrollato per difendere le proprie prerogative nei confronti del re (v. Ruffini, 1927, p. 53). Analogo al veto polacco fu il cosiddetto 'disentimiento', previsto in alcune province spagnole (Aragona, Catalogna e Valencia); esso scompare nel 1592 come conseguenza dell'affermarsi della monarchia assoluta. Diversa, rispetto all'esperienza continentale, fu la vicenda dell'applicazione del principio di maggioranza in Inghilterra, legata all'anticipata evoluzione delle istituzioni parlamentari. È qui che va rintracciata l'origine del principio di maggioranza più che nella stessa Magna Charta, là dove essa attribuiva ai 25 baroni o alla maggioranza di essi il potere di contrastare le iniziative illegittime del re. I primi verbali dei Comuni datano dal 1547; la prima decisione per divisione è registrata l'8 dicembre 1548 ed è seguita da altre, sia pure non frequenti, negli anni successivi. È significativo che si tratta in genere di rifiuti a fronte di proposte di approvazione. Il primo caso di voto favorevole a maggioranza è invece del 19 aprile 1554. Mancano procedure certe e codificate fino alla seconda metà del Seicento, ma uno dei primi trattati sulle procedure parlamentari (lo Scobell, 1656, cit. in Baty, 1912, p. 13) mostra che il sistema del conteggio per teste è ormai usato ordinariamente. Nella vicenda del parlamentarismo inglese l'applicazione del principio di maggioranza è meno contrastata che nel continente: lo spiegano da un lato la divisione, sin dal 1341, del Parlamento in due Camere al proprio interno meno disomogenee dei parlamenti continentali (dunque senza contrasti tali da ostacolare l'accettazione della legge della maggioranza), dall'altro la precoce scomparsa del mandato imperativo (che coincise con l'evolversi dell'idea di una personalità giuridica distinta dalla somma delle personalità fisiche dei singoli, non più nuncii, ma già rappresentanti; tanto che diventa regola incontrastata la regola della maggioranza semplice).

Quanto alla Francia, in principio l'evoluzione è analoga a quella germanica; poi, a partire dal XIV secolo, la monarchia trionfante costruisce lo Stato assoluto e impone agli Stati generali (nei quali si era trasformata l'assemblea dei baroni) le sue regole e le sue contingenti determinazioni: su cosa discutere, come e quando, nonché sulla suddivisione in frazioni ai fini delle consultazioni. Il re tenta, quando occorre, l'aggiramento del mandato imperativo; stabilisce il principio delle decisioni a maggioranza all'interno di ciascuno dei tre ordini, ma non si considera vincolato a meno che i tre stati non assumano la stessa posizione. Di fatto l'imposizione dell'unanimità fra gli stati serve a paralizzare quell'assemblea; così, dal XVI secolo, il principio di maggioranza, mentre si impone in Inghilterra, viene accantonato in Francia, preludio della definitiva affermazione della monarchia assoluta dei Borboni.

All'affermazione in Europa dell'assolutismo, con l'edificazione dello Stato nazionale accentrato, si accompagnano nella storia del pensiero filosofico-politico, con Bodin, la teorizzazione del concetto di sovranità, volta a consacrare la rottura di ogni concezione dualista del potere e la sua concentrazione nella Corona, nonché, coi giusnaturalisti, il tentativo di costruire una teoria razionale dello Stato che valga a spiegarne origine, natura, struttura, legittimità. Chiave di quest'ultima diventa la teoria del contratto sociale, volta a conciliare la libertà dell'uomo nello stato di natura con l'esercizio del potere politico, somma manifestazione del potere dell'uomo sull'uomo. Le diverse teorie contrattualistiche (da Hobbes a Locke, per citare i due estremi) si distingueranno in base alla quantità e alla qualità dei diritti cui l'uomo rinuncia per trasferirli allo Stato, e al carattere, provvisorio o definitivo, di tale cessione (v. Bobbio, 1980, pp. 531 ss.). Tali teorie contenevano in sé tutti gli elementi per un rifiuto del principio di maggioranza: il passaggio dallo stato di natura alla società civile non può che essere oggetto di consenso unanime. Mentre però il patto di unione richiede il consenso di tutti i consociati, nella rappresentanza vige il principio della maggioranza, in quanto, per agire come un sol corpo, per Locke è necessario, pena la paralisi, seguire la forza maggiore, che agisce in nome della totalità (v. Matteucci, 1984). Restano però ben radicate le basi concettuali per un'applicazione limitata del principio di maggioranza; in nessun caso, infatti, si potrebbero mettere a repentaglio i fini stessi dello stare insieme: proprietà, vita, libertà. Ove ciò avvenisse si legittimerebbe il diritto di resistenza.

L'idea del patto costitutivo della comunità (il covenant) trova applicazione concreta nelle colonie americane fondate dalle minoranze religiose in fuga dal Vecchio Continente. I coloni portano con sé la concezione dei levellers: ciò che tutti hanno sottoscritto solo col consenso di tutti si può modificare. Nelle charters coloniali l'esclusione del principio di maggioranza è manifesta, in particolare con riferimento alle modificazioni di quelle che sono vere e proprie carte costituzionali. Ciò si traduce nella previsione di procedure difficilissime per la loro revisione (nasce la rigidità delle costituzioni), uno dei pilastri del costituzionalismo moderno, limite del potere e per definizione vincolo alla volontà maggioritaria. La separazione dei poteri, la rigidità della Costituzione americana e molte delle altre sue clausole originate dall'esigenza di permettere il patto federativo, primo fra tutti il principio del judicial review, implicano tutte limitazioni al principio di maggioranza. Espressione estrema della volontà di tutela del singolo Stato membro contro decisioni assunte dalla maggioranza congressuale sarà la dottrina delle concurrent majorities di John C. Calhoun (in base a tale dottrina, per certe decisioni, sarebbe stato necessario il consenso espresso dal singolo Stato membro), e poi, naturalmente, la guerra civile.

Le guerre di religione che travolgono l'Europa fino alla fine del XVII secolo producono un lascito ulteriore: l'ideale della tolleranza come unica soluzione possibile. Si afferma lentamente l'opinione che la diversità e financo il dissenso possono essere compatibili con l'idea di stare insieme: è la base dell'emergere di una concezione pluralista dell'ordine politico che risulterà decisiva per rendere possibile il dividersi della comunità in maggioranze e minoranze (v. De Ruggiero, 1949; v. Rawls, 1993).

Nello stesso torno di tempo Rousseau nel Contratto sociale cerca di conciliare le dottrine contrattualistiche e le dottrine della sovranità, previa sostituzione del popolo alla Corona (sovranità popolare), ma senza toccare i caratteri di fondo della sovranità né il ruolo dello Stato. Riemerge la questione del principio di maggioranza: anche Rousseau, partendo da Locke, ritiene che "il n'y a qu'une seule loi qui par sa nature exige un consentement unanime. C'est le pacte social [...]"; contratto originario a parte, "la voix du plus grand nombre oblige toujours tous les autres; c'est une suite du contract même..." (v. Rousseau, 1762, pp. 367 ss.). Egli cerca di superare la contraddizione che avverte in tali proposizioni spiegando perché nel subire scelte cui non ha consentito il cittadino non è meno libero. E la supera sulla base del celebre sofisma che identifica volontà generale e volontà di ciascuno, in virtù del quale anche la minoranza 'vuole' in realtà la volontà generale e dunque ciò che vuole la maggioranza (se vota in modo diverso vuol dire che s'inganna): "Tous le caractères de la volonté générale sont encore dans la pluralité [...]" (ibid.). Se non che, in tal modo, la divisione fra maggioranza e minoranza diventa apparente: non esiste in teoria né la prima, che si limita a disvelare la volontà generale, né la seconda, che è mero autoinganno; esiste solo la volontà che ha conseguito la maggioranza e la collettività è immaginata sostanzialmente unanime. Nella concezione rousseauiana è del tutto assente, di conseguenza, ogni preoccupazione per i diritti delle minoranze, e anche se poi lo stesso Rousseau propone applicazioni ragionevoli della regola della maggioranza, resta il fatto che le basi concettuali della sua teoria saranno utilizzate per giustificare prima il rigore giacobino poi il radicalismo democratico, con applicazioni della regola maggioritaria del tutto insensibili alla tutela della minoranza. Si tratta di una versione del contrattualismo che prevede l'alienazione più totalizzante dei diritti che l'uomo possedeva nello stato di natura (v. Bobbio, 1980); ciò perché la volontà generale di Rousseau non è concepita come frutto di un processo fra soggetti in conflitto, ma come verità che la maggioranza si limita a scoprire in quanto già esiste (in una visione, dunque, non conflittuale ma monistica e organicistica della società: v. Barbera, 1991). Proprio per questo la théorie de la volonté générale giustificherà spesso la théorie de l'union sacrée (v. Arendt, 1963). È poi Condorcet, l'ultimo dei filosofi illuministi, a porre al centro di una delle sue principali ricerche di 'matematica sociale' il principio di maggioranza nel quadro di uno studio scientifico dei meccanismi decisionali; egli perviene così a giustificarne la razionalità con quella implicita propensione democratica che lo porterà a optare per il suffragio universale e la forma repubblicana.

Con Rousseau e con Condorcet si è ormai nella modernità; la Rivoluzione americana e la Rivoluzione francese aprono la strada alla democrazia rappresentativa. Da Sieyès in poi, proprio in Francia, l'applicazione della regola della maggioranza come tecnica deliberativa non conosce compromessi, costituendo lo strumento pacificamente accettato attraverso il quale si manifesta la volontà del Parlamento legislatore, unico legittimo interprete della sovranità nazionale (che non conosce sindacato di costituzionalità). Così sarà pressoché dappertutto in Europa fino a che l'omogeneità sociale della classe dirigente assicurata dal suffragio limitato non sarà messa a repentaglio dall'allargamento del suffragio; allora il principio di maggioranza, via via prossimo a coniugarsi con il voto esteso a tutti i cittadini, tornerà a costituire un problema. Negli Stati Uniti d'America si era invece affermata una concezione della statualità assai diversa da quella ancora prevalente in Europa: là il potere dualista, qua le basi per superare ogni residuo dualismo nel più rigoroso monismo; là una molteplicità di istituzioni, di poteri e contropoteri, e anzi il primo esperimento di sovranità ripartita fra Stato federale e Stati membri, qua l'esaltazione dello Stato accentrato e della concezione unitaria del potere, alla vigilia della storica assunzione, anzi, di compiti sempre più ambiziosi.

La vicenda del principio di maggioranza andrà vista nel quadro di queste concezioni, così diverse, dell'organizzazione dei pubblici poteri e dei loro rapporti con la società, tenendo conto in particolare dei due profili che caratterizzano tale vicenda in epoca più recente: la tematica della cosiddetta 'tirannide della maggioranza' e la tematica del maggioritarismo come principio strutturale delle democrazie moderne (come regola per governare).

Il principio di maggioranza come regola per eleggere

Abbiamo già osservato che il principio di maggioranza trova applicazione diversa a seconda che oggetto della formazione unitaria della volontà collettiva sia una decisione puntuale ovvero un'elezione. Naturalmente si possono dare casi in cui la deliberazione elettiva si avvicina molto, strutturalmente, alla deliberazione di atti: se, infatti, oggetto dell'elezione è la preposizione a una carica monocratica, allora è evidente che ci si trova di fronte a una scelta di tipo puntuale simile al voto su un atto. Quando, invece, gli eligendi sono più d'uno, ecco che si pone il problema se riprodurre la struttura decisionale della decisione puntuale o ricorrere a procedimenti dalla struttura decisionale diversa.

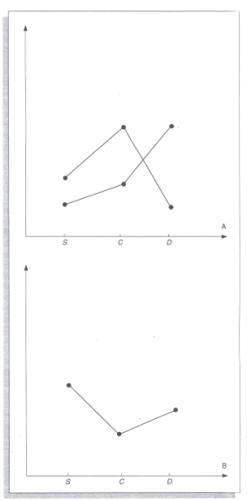

Nel primo caso si può procedere in due modi: ripartendo il collegio elettorale in più collegi ciascuno dei quali elegge un solo membro dell'organo eligendo; ovvero sottoponendo al voto dell'intero collegio, in blocco, un gruppo di candidati di numero uguale al numero dei membri componenti l'organo da eleggere. È chiaro che con entrambe queste soluzioni la struttura della decisione è simile a quella delle deliberazioni su atti. La differenza fra l'una e l'altra soluzione è che con la prima nulla esclude (anzi è assai probabile) che il corpo elettorale complessivo, suddiviso in più collegi, esprima scelte non coerenti fra loro (per esempio elegga candidati di partiti diversi); acquista allora grande rilevanza il procedimento di riparto del corpo elettorale nei singoli collegi. Con la seconda soluzione il rischio di esiti incoerenti non esiste, ma, ovviamente, l'organo eligendo diventa proiezione esclusiva di una parte, ancorché maggioritaria, degli elettori e dunque la sua capacità rappresentativa risulta gravemente attenuata. Da tale soluzione consegue che, salvo defezioni, alla maggioranza del corpo elettorale corrisponde automaticamente la maggioranza (anzi, nella fattispecie, la totalità) dell'organo eletto. Ciò non accade con l'altra soluzione, sulla base della quale la maggioranza nell'organo eletto si verifica solo una volta noti i risultati elettorali (essa potrebbe in teoria anche mancare o essere fluttuante e instabile). L'eventuale corrispondenza fra maggioranza elettorale e maggioranza nell'organo rappresentativo dipenderà dalla struttura delle divisioni esistenti in quest'ultimo (nel caso di una moderna democrazia dipenderà dalla struttura del sistema partitico: sistemi a prevalenza bipartitica tendono ad assicurare una tale corrispondenza con più elevato grado di probabilità).

Si può invece procedere alla formazione dell'organo collegiale sulla base di una struttura decisionale radicalmente diversa, finalizzata a proiettare in esso le divisioni esistenti nel collegio elettorale. In questo caso il procedimento elettorale sarà improntato non al principio di maggioranza bensì al diverso 'principio di proporzionalità' in base al quale, appunto, l'organo eligendo rispecchia nella sua composizione la composizione del corpo elettorale che l'ha espresso. In tal caso non esiste un problema di corrispondenza fra maggioranza elettorale e maggioranza dell'organo eletto, dato che, almeno in teoria, i rapporti fra la composizione dell'uno e dell'altro sono una questione esclusivamente 'aritmetica'. La maggioranza parlamentare si configurerà solo sulla base dei comportamenti degli eletti e delle regole che disciplinano la formazione della volontà dell'organo: di fatto l'applicazione del principio di maggioranza risulterà traslata dal corpo elettorale all'organo rappresentativo.

La scelta fra le diverse modalità di composizione degli organi a struttura collegiale può dipendere da considerazioni di tipo diverso: assiologico, quando si opta per l'uno o l'altro sulla base di scelte di valore; funzionale, quando si ha riguardo al compito che l'organo eligendo deve svolgere. In generale è possibile riscontrare una tendenza ad associare l'adozione di formule a prevalenza maggioritaria all'elezione di organi titolari di funzioni esecutive o destinati a loro volta a eleggere l'esecutivo, e ad associare, invece, l'adozione di formule a prevalenza proporzionale all'elezione di organi titolari di funzioni rappresentative. Siccome tali funzioni sono per lo più compresenti nello stesso organo, si spiega, in parte, perché si fa talora ricorso a formule a carattere 'misto', le quali uniscono sincreticamente le caratteristiche di quelle improntate al principio di maggioranza e di quelle improntate al principio di proporzionalità.

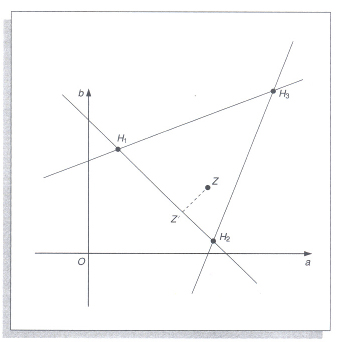

Il principio di maggioranza come regola per governare

Quanto siamo andati esponendo in merito alle deliberazioni di tipo elettivo comporta implicazioni rilevanti alla luce della tendenza a fare del principio di maggioranza un criterio in base al quale organizzare il governo collettivo (un criterio per governare): un criterio in base al quale informare non solo i meccanismi di deliberazione, ma altresì il complesso dei rapporti fra corpo elettorale, rappresentanza ed esecutivo.In dottrina tale estensione ha contribuito a suscitare ripensamenti sulla classificazione tradizionale delle forme di governo, inducendo a proporne di nuove fondate proprio sul grado di applicazione del principio di maggioranza, cioè sul tasso di maggioritarismo riscontrabile su base empirica oltre che sulla base delle norme giuridiche. Tra i primi a dare sistemazione teorica alla distinzione fra 'democrazie maggioritarie' (che costituiscono il cosiddetto 'modello Westminster') e 'democrazie non maggioritarie' (definite in un primo tempo 'consociative', più di recente 'consensuali') è stato Arend Lijphart alla fine degli anni sessanta. Anche se non del tutto coincidenti, si basano su presupposti analoghi la distinzione tra 'democrazie mediate' e 'democrazie immediate' (v. Duverger, 1955) e altre simili.Il modello Westminster si caratterizza perché fa decidere, appunto, la maggioranza, mentre il modello consensuale porterebbe a un restringimento della regola maggioritaria (v. Lijphart, 1984; tr. it., p. 39). Le tesi di Lijphart hanno altresì aperto una strada seguita da altri autori, concordi nel fondare la distinzione fra forme di governo sul metro del maggiore o minore ricorso al principio maggioritario (v. Galeotti, 1983; v. Lauvaux, 1990; v. Fusaro, 1990; v. Barbera, 1991; v. Chimenti, 1992; v. Fabbrini, 1994). Il modello Westminster tende ad affermarsi nelle società omogenee, mentre quello consociativo o consensuale sembra adattarsi meglio a società caratterizzate da notevoli fratture di carattere religioso, linguistico, etnico, nelle quali la coesione può mantenersi solo nella misura in cui nessuna parte può conquistare tutto. In Italia, ad esempio, il recente avvio di una transizione verso una democrazia maggioritaria sarebbe stato reso possibile dall'accresciuta omogeneità sociale oltre che dal venir meno della contrapposizione Est-Ovest, mentre le prassi consociative si sarebbero rivelate preziose, in precedenza, per favorire l'evoluzione d'una società troppo divisa anche a causa della cosiddetta 'guerra fredda'.

In termini generali per 'maggioritarie' si intendono quelle forme di governo caratterizzate dalla combinazione di vari elementi: da un sistema partitico disposto sull'asse destra-sinistra e secondo uno schema bipolare; da virtuale o legale investitura diretta dell'esecutivo da parte del corpo elettorale (a fronte di forme di governo consensuali caratterizzate dalla ricerca attraverso accordi di coalizione parlamentari della base di legittimazione dell'esecutivo); da sistemi elettorali cosiddetti 'maggioritari' (nei quali i singoli candidati o le liste che nei collegi ottengono più voti popolari conseguono l'unico seggio o tutti i seggi a disposizione) o da sistemi elettorali comunque bipolarizzanti anche quando non maggioritari in senso stretto; da una rilevante attribuzione di poteri normativi all'esecutivo; da omogeneità di indirizzo fra esecutivo e legislativo; da regole di funzionamento, soprattutto interne alle assemblee rappresentative, tali da riconoscere prerogative precise al governo e alla sua maggioranza in quanto tali, senza necessità di un riscontro numerico continuo in termini di consenso (poteri in ordine alla formazione dell'ordine del giorno, obbligo di considerare testo base i progetti governativi o di maggioranza, riparto dei tempi con prevalenza assicurata all'esame dei progetti del governo e della maggioranza, subordinazione almeno parziale all'assenso governativo del potere parlamentare di emendamento, voto bloccato, voto di fiducia, e così via). Sono tutte caratteristiche tratte dall'evoluzione del sistema britannico: in una prima fase il principio maggioritario, affermatosi in Parlamento, si espande come strumento di attrazione del governo del re nell'orbita dell'influenza parlamentare; in una seconda fase l'estensione del principio democratico e lo strutturarsi in forma bipartitica del sistema politico inglese portano le stesse scelte del corpo elettorale a modellarsi sulla base della regola maggioritaria fino a configurare, dagli anni venti in poi, l'investitura virtualmente diretta del premier e della sua maggioranza. Ciò spiega perché il modello inglese è stato adottato come il tipo ideale della democrazia maggioritaria, differenziandosi anche dal governo presidenziale in cui il principio maggioritario opera su due binari separati e paralleli: quello che conduce all'elezione del presidente e quello che conduce all'elezione del Parlamento (con possibile effetto di divided government).

Così considerato, il principio maggioritario assume caratteri assai generali, volendosi con esso indicare il fondamento teorico delle tecniche istituzionali volte ad agevolare il governo più efficace e responsabile di società caratterizzate dalla presenza, spesso organizzata, di interessi in costante competizione fra loro. Si spiega così perché è invalso l'uso di qualificare come 'maggioritari' o 'a valenza maggioritaria' singoli istituti giuridici ovvero interi ordinamenti ove essi risultino, all'analisi dottrinale, improntati all'applicazione del principio di maggioranza.

Possiamo perciò affermare che in questo senso per 'principio maggioritario' si intende il criterio in base al quale nell'ordinamento considerato si introducono istituti e norme volti a favorire il costituirsi di una maggioranza - ovvero a individuarla de jure - e/o a garantire a essa, una volta individuata secondo le procedure previste, nonché agli organi esecutivi che su di essa si fondano o di essa sono diretta espressione, gli strumenti giuridici per poter realizzare il proprio indirizzo politico.Secondo i fautori del maggioritarismo il ricorso sistematico alla regola della maggioranza nei meccanismi di formazione della volontà collettiva - esteso alla costituzione degli organi esecutivi ovvero all'elezione di quelli dai quali a loro volta questi dipendono (assemblee rappresentative nelle forme di governo parlamentari), nonché al modo di funzionare degli uni e degli altri - non solo consegue risultati positivi in termini di omogeneità e funzionalità dell'azione di governo della collettività, ma permette di dare attuazione meno evanescente al cosiddetto 'principio di responsabilità' (politica). Ciò favorisce, da parte dei titolari del potere di investitura, una più nitida percezione dei meriti e dei demeriti nella conduzione degli affari comuni e dunque la periodica verifica dell'opportunità di rinnovare il mandato agli eletti. Il maggioritarismo, inoltre, in particolare ove adottato come criterio per informare i meccanismi di elezione, è reputato dai suoi fautori come funzionale alla semplificazione del confronto fra le opinioni organizzate, in quanto, da un lato, le spingerebbe ad aggregarsi in un numero limitato di opzioni - se non in due sole, secondo una logica appunto bipolare - e, dall'altro, favorirebbe l'emergere delle omogeneità interne a esse. In questo modo il maggioritarismo contribuirebbe a rendere la struttura della decisione collettiva più semplice e perciò stesso atta a facilitare l'eventuale sostituzione della classe dirigente politica. In un sistema così configurato un numero limitato di membri del collegio, spostando la propria scelta da una parte all'altra, può determinare un mutamento di maggioranza. Secondo taluni critici del maggioritarismo, in tal modo sarebbe una ristretta minoranza a decidere. Secondo altri, invece, simili concezioni portano alla costituzione di un vero e proprio 'fatto maggioritario', cioè a una forma di istituzionalizzazione della maggioranza che finisce per operare compattamente, sicché all'interno dei singoli organi collegiali verrebbe impedito un reale confronto fra posizioni diverse (ciascuna restando bloccata nei propri confini), per cui verrebbe a cadere una delle ragioni del decidere a maggioranza (v. Favre, 1976). Sono argomenti, questi ultimi, cui i fautori del maggioritarismo replicano ricordando che nei sistemi proporzionali partiti di ridottissima consistenza possono spostare l'asse di governo e che il confronto libero fra posizioni diverse in Parlamento è stato comunque ridimensionato dal governo di partito (v. Leibholz, 1976).

Fondamento e giustificazione del principio di maggioranza

Quanti non ritenevano che si trattasse di una mera 'tecnica' si sono chiesti quali potessero essere il fondamento e la giustificazione del principio di maggioranza e prima ancora della regola della maggioranza.Coloro che si sono cimentati in questo tentativo hanno basato le loro spiegazioni su motivazioni cui è possibile riconoscere natura pratica, etica, logica. In altre parole, si è giustificato il ricorso al principio di maggioranza ora considerandolo il criterio più utile di ogni altro ai fini dell'assunzione delle decisioni collettive, ora il criterio più giusto, ora il criterio più razionale.

Sotto il primo profilo, quello pratico, il principio di maggioranza è parso a molti (Ruffini e Bobbio primi fra tutti, ma anche Astuti, Bartolini, Favre, Galgano, fra i più recenti) l'unico principio effettivamente 'dinamico', cioè tale da consentire in concreto l'assunzione delle decisioni collettive, sia pure nel sacrificio delle preferenze della minoranza. A differenza del principio di unanimità, infatti, esso permette di deliberare positivamente escludendo la possibilità che una minoranza o anche uno solo impedisca che la deliberazione sia assunta. Il ricorso a esso sarebbe la conseguenza della presa d'atto che "universi facile consentire non possunt".

Altri (da Aristotele a Sinibaldo de' Fieschi, da Condorcet a Dahl) hanno sostenuto che il principio di maggioranza garantisce i risultati migliori in termini di qualità delle decisioni prese: sulla base dell'assunto, indimostrabile, che ciascuno dei membri del collegio fa nella maggior parte dei casi la scelta migliore, si sostiene che "i più vedono meglio dei meno", per cui le scelte di molte persone hanno più probabilità di essere sagge e meno soggette a errori grossolani rispetto a quelle compiute da uno solo o da pochi. Questa tesi potrebbe essere empiricamente verificata solo in casi del tutto particolari e solo rispetto al parametro della conoscenza tecnica o scientifica; essa potrà valere allora per quei collegi nei quali conta la competenza e nei quali il numero assume rilevanza solo come ultima ratio (v. Pizzorusso, 1993).

Le giustificazioni di natura assiologica sottese al principio di maggioranza prendono le mosse dalla convinzione della posizione di uguaglianza dei membri del collegio. In effetti, se è vero che il principio di maggioranza scaturisce come superamento del principio di unanimità, appare logico che esso sia concepito come criterio sulla base del quale istituire procedure atte a permettere la decisione fra uguali. In questo senso si è parlato dell'uguaglianza come di un 'presupposto' del principio maggioritario.

Se appare vero che il principio di maggioranza trova il suo fondamento nell'affermazione del principio di uguaglianza, non sempre vale l'inverso: fattori di distorsione ('cordate', gruppi di pressione) possono portare a violare il principio di uguaglianza. Può offrire invece maggiori garanzie, sotto questo profilo, il metodo del sorteggio oppure una combinazione di elezione e sorteggio, come del resto sostenuto da Aristotele ed Erodoto fino allo stesso Montesquieu (v. Manin, 1992) e come praticato fra l'altro nella democrazia ateniese e nella Repubblica di Venezia.

Secondo altri il principio di maggioranza si giustifica eticamente perché meglio di ogni altro consente di conciliare momento collettivo e libertà dell'individuo: nella misura in cui la volontà collettiva concorda con le singole volontà individuali più di quanto non vi contrasti (il caso appunto delle decisioni prese a maggioranza) si ha il maggior grado di libertà, almeno fintanto che si intenda questa come partecipazione alle decisioni (v. Kelsen, 1927; tr. it., pp. 28-29), una concezione fondata sull'idea della massimizzazione dell'autodeterminazione (v. Dahl, 1989; tr. it., p. 205).

Il passaggio dalle giustificazioni di tipo utilitaristico a quelle di tipo logico è breve. L'approccio razionalistico al tema della giustificazione del principio di maggioranza è il più recente e va visto alla luce delle teorie razionali delle decisioni collettive, che politologi e sociologi hanno in prevalenza mutuato dagli economisti, allorché hanno deciso di studiare i comportamenti politici facendo uso degli strumenti metodologici e dei modelli dell'economia, cioè sulla base di teorie del comportamento razionale. In questo quadro (ben descritto da Sartori, v. Democrazia) e, ancora una volta, limitatamente alle tecniche decisionali, sono stati recuperati e sviluppati i primissimi sforzi di verificare la 'razionalità' del principio di maggioranza: quelli del Borda e soprattutto di Condorcet. (Sui tentativi di giustificazione razionale della regola della maggioranza: v. D'Alimonte, 1974; v. Favre, 1976; v. Dahl, 1989; v. Cerri, 1991).

Le critiche al principio di maggioranza

La critica al principio di maggioranza è relativamente recente. Ciò si spiega con il fatto che, sino alla fine del Settecento, quando le Rivoluzioni americana e francese posero le basi dello Stato contemporaneo, l'accettazione del principio di maggioranza e la sua applicazione erano state, come si è visto, relative e limitate.Si possono individuare tre distinti filoni di questa critica: a) la critica antidemocratica; b) la critica liberale e c) la critica partecipazionista.La critica antidemocratica vede nel numero la minaccia per eccellenza e punta a neutralizzare la sovranità fondata sui numeri (cfr. Furet, in Gueniffey, 1993, pp. III ss.). A dire il vero il bersaglio di questa critica più che il principio di maggioranza è la democrazia intesa come uguaglianza di partecipazione alle fondamentali scelte collettive. Per decenni (cedendo via via alla forza irresistibile delle classi sociali emergenti e dell'egalitarismo politico) ci si avvale di strumenti quali il voto censitario o altre forme di limitazione del suffragio, e di sistemi elettivi di secondo grado; si contesta apertamente la validità del principio di maggioranza (affermando, per esempio, come fa Giovanni Gentile, che "non è più il caso di contare e misurare i singoli uomini") o si cerca di delegittimarlo confondendo i termini della questione (affermando, come fa Mussolini, che "spesso [...] il numero è contrario alla ragione").

Accanto a una critica antidemocratica del principio di maggioranza che si può qualificare come conservatrice (o reazionaria) ve n'è anche una marxista-leninista che, nella sua polemica contro il 'democratismo della società capitalista', coinvolge anche il principio di maggioranza in base alla teorizzata preferenza per concezioni qualitative rispetto a qualsiasi concezione quantitativa o numerica. Il problema è quello di identificare con nitidezza e perseguire l'interesse reale della grande maggioranza dei produttori, compito cui devono attendere le avanguardie del proletariato raccolte nel partito della classe operaia con il compito di guidarla alla rivoluzione, cioè alla presa violenta del potere politico, senza che nessuna maggioranza numerica in nessuna assemblea rappresentativa sia legittimata a impedirlo. Su queste basi si fondano, da un lato la giustificazione della dittatura del proletariato - esemplificata bene dalla negazione dei diritti politici a tutti coloro che a esso non appartengono, sancita nelle prime Costituzioni sovietiche del 1918 e del 1924 - e, dall'altro, la giustificazione del centralismo democratico dentro i partiti comunisti.

La critica liberale al principio di maggioranza incontra più solida fortuna, anche perché coglie con maggiore sottigliezza il carattere bifronte di tale principio (v. Ruffini, 1927 e 1977; v. Galgano, 1986; v. Amato, 1994; cfr. Amato, in AA.VV., Problemi..., 1980). Infatti il principio di maggioranza per un verso è utile per rompere, in nome dell'uguaglianza, antiche gerarchie e, poi, per mantenere la parità fra i soggetti che partecipano al procedimento decisionale, per un altro si presta a essere impiegato come pretesto per annullare nella volontà maggioritaria i diritti della minoranza. Si tratta della tematica della 'tirannide della maggioranza', evocata da Alexis de Tocqueville nella Democrazia in America e presente anche in Calhoun. In Tocqueville si legge una forte reazione contro gli eccessi rousseauiani. La sua critica sembra investire per la prima volta il principio di maggioranza inteso come culto del maggioritarismo (del potere della maggioranza): il suo liberalismo sta nell'idea della limitazione del potere, anche di quello della maggioranza. "Considero empia e detestabile questa massima: che in materia di governo la maggioranza di un popolo ha il diritto di far tutto, e tuttavia pongo nella volontà della maggioranza l'origine di tutti i poteri" (v. Tocqueville, 1835-1840; tr. it., vol. II, p. 297). Per Tocqueville è l'onnipotenza a essere in sé cosa cattiva e pericolosa. Questa critica non porta, come si vede, al rifiuto del principio di maggioranza, bensì a teorizzare l'opportunità di approntare gli strumenti utili a limitarne gli eccessi. Sotto questo aspetto essa è stata largamente fatta propria dagli ordinamenti contemporanei.

Quanto alla critica al principio di maggioranza che abbiamo definito partecipazionista, essa parte dal punto in cui si era fermata la critica liberale, con la quale condivide la preoccupazione di porre dei limiti al potere della maggioranza, ma non tanto a tutela dei diritti individuali, quanto, soprattutto, per garantire l'uguale partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica. La critica 'partecipazionista' si unisce alla critica contro le assolutizzazioni del principio di maggioranza e avanza l'ipotesi di un suo superamento grazie a regole decisionali e organizzative degli ordinamenti politici maggiormente coinvolgenti e inclusive rispetto alla regola della maggioranza. Essa esalta perciò l'utilità di sistemi elettorali improntati alla proporzionale per assicurare una più articolata presenza nelle assemblee rappresentative (v. Lavagna, 1952; v. Ferrara, 1973; v. Rescigno, 1994). Così si verifica quella traslazione dell'applicazione della regola della maggioranza dal collegio elettorale al collegio rappresentativo di cui si è già detto, e aumenta il tasso di mediazione fra scelta popolare e governo della cosa pubblica. L'investitura di questo diventa prerogativa non del corpo elettorale ma dei partiti; inoltre l'esigenza di aggregare i consensi parlamentari necessari esalta il ruolo di gruppi dai consensi modestissimi: quasi la riprova delle teorie in base alle quali i voti non si contano ma si pesano.

Infine la critica rivolta alla regola della maggioranza sulla base delle teorie razionali delle decisioni mostra come la regola della maggioranza, ove assolutizzata, non regga alla prova dell'analisi. Tale critica non toglie, però, che le alternative alla regola della maggioranza siano a loro volta profondamente carenti, forse ancor di più della stessa regola della maggioranza (v. Dahl, 1989; tr. it., p. 228).

I limiti all'applicazione del principio di maggioranza

Il principio di maggioranza non può trovare, dunque, applicazione illimitata. Se sino alla fine del Settecento il problema era stato quello di estendere un'applicazione della regola della maggioranza, e a questo scopo di giustificarne la validità sotto i diversi profili, non c'è dubbio che dall'Ottocento in poi il problema più attuale è stato quello di circoscrivere con sempre maggiore attenzione un'applicazione della regola della maggioranza. In taluni casi ciò che preoccupava erano certi eccessi giacobini, in altri l'allargamento, da molti malvisto, della base del potere politico.

Le ragioni che giustificano l'individuazione di strumenti per limitare la regola della maggioranza nelle sue applicazioni sono: a) la difesa dell'unità dell'ordinamento (il sistema delle decisioni collettive non può incentivare la secessione di chi resta in minoranza); b) la conseguente tutela delle minoranze (che per i fautori della democrazia liberale è un valore in sé), con particolare attenzione alle cosiddette 'minoranze permanenti', che in genere (ma si sono registrate eccezioni vistose) non si formano su base politica ma su base religiosa o etnica o altra che costituisca un fattore strutturale che tende a perpetuare nel tempo la condizione di minorità; c) l'altrettanto conseguenziale garanzia che siano sempre mantenuti gli strumenti, anche e soprattutto istituzionali, volti a garantire alle minoranze che ne abbiano interesse la possibilità, non solo teorica, di divenire maggioranze; d) la tutela di un apparato di valori etici, contro i quali nessuna maggioranza può essere lasciata libera di intervenire.Una prima serie di limiti all'applicazione della regola della maggioranza riguarda quella che in termini giuridici si definirebbe la 'competenza per materia' (limiti che Bobbio chiama "oggettivi": v. Bobbio, 1983, p. 18). A questo riguardo si può ricorrere al 'criterio di opinabilità' (v. Bobbio e altri, 1981; v. Tripoli, 1983), secondo cui deve essere escluso da qualsiasi deliberazione a maggioranza (e anzi da qualsiasi deliberazione collettiva) ciò che non è opinabile (questioni scientifiche, questioni tecniche, questioni di coscienza e di fede, questioni etiche, nonché il cosiddetto 'ethos' di un popolo, cioè il complesso costituito da attributi culturali, religione, lingua, tradizioni, che valgono a delinearne l'identità).

Ma anche la tutela di ciò che appartiene alla sfera privata contribuisce a individuare materie e oggetti non sottoponibili alla deliberazione maggioritaria, in quanto appartenenti esclusivamente alla sfera del singolo.

Un terzo limite oggettivo è dato da quelle questioni che riguardano fatti ed eventi intervenendo sui quali si creano innovazioni che possono, allo stato delle conoscenze scientifiche, avere conseguenze incerte e non reversibili. Il parametro è in qualche modo il fattore tempo e il problema è quello della tutela non solo e non tanto delle minoranze ma più in generale di tutti coloro che verranno dopo, maggioranze future comprese: si tratta della tematica del cosiddetto 'peso inerziale' delle decisioni prese (v. Offe, 1982). Nella stessa direzione un altro limite è dato dalle norme di una costituzione 'fiscale' o 'economica' che valga a temperare i poteri di qualsiasi maggioranza nella gestione delle finanze pubbliche, al fine di non gravare le generazioni future del peso di un debito così consistente da privarle del diritto di decidere di se stesse (v. Buchanan, 1977).

La questione del rapporto fra maggioranza di oggi e maggioranze di domani ovvero del rapporto fra principio di maggioranza e fattore tempo propone un quesito particolarmente delicato in ambito prettamente costituzionalistico: c'è infatti da chiedersi fino a che punto sia lecito a una generazione vincolare le generazioni successive alle proprie scelte. È la questione da sempre controversa e per nulla nominalistica dei rapporti fra potere costituente e potere costituito. Le prime risposte si trovano già nelle prime costituzioni di fine Settecento (cfr. la Costituzione degli Stati Uniti, art. V; cfr. la Costituzione francese del 3 settembre 1791, titolo VII).

Per quanto riguarda gli strumenti per limitare l'applicazione del principio di maggioranza a livello statuale, la prassi e la scienza giuridica costituzionalistica hanno elaborato una grande varietà di soluzioni, alcune delle quali non prive di effetti che hanno spesso suggerito o di non farvi ricorso o di ricercare soluzioni particolarmente temperate: a) rigidità della costituzione conseguente a procedure per la sua modifica più o meno laboriose: divieto assoluto o temporaneo di revisione; maggioranze qualificate; doppia o tripla lettura; lettura affidata a più legislature successive; referendum popolare facoltativo o obbligatorio sulla revisione, e così via); b) organizzazione dei pubblici poteri informata al principio della separazione fra organi e funzioni; c) composizione e funzioni dell'eventuale seconda Camera (potenziale contrappeso rispetto alla maggioranza popolare che controlla la Camera bassa, grazie a una rappresentanza corporativa o d'interessi, territoriale o di altro tipo, comunque diversa da quella politica); d) istituzione di una giurisdizione costituzionale volta a verificare la conformità alla costituzione degli atti degli altri poteri; e) garanzia dell'indipendenza della magistratura e dell'esercizio imparziale della giurisdizione ordinaria; f) forma dello Stato ispirata al principio della più larga distribuzione territoriale del potere politico (tale da permettere la compresenza di maggioranze diverse con indirizzi politici diversi); g) devoluzione di talune materie alla concertazione tra Stato e altri soggetti (parti sociali, confessioni religiose, ecc.), o addirittura riconoscimento, a vantaggio di minoranze permanenti particolarmente 'intense', di un potere virtuale di veto su materie specifiche, ovvero devoluzione diretta a esse della relativa competenza; h) attribuzione di particolari competenze a organi non di indirizzo politico - per esempio al Capo dello Stato (si pensi alla sanzione regia e, modernamente, al potere di rinvio delle leggi in Parlamento); i) statuto giuridico del personale pubblico tale che lo garantisca rispetto alle conseguenze sulle carriere dei mutamenti d'indirizzo politico; l) attribuzione di competenze amministrative particolarmente delicate ad 'autorità amministrative indipendenti' caratterizzate da autonomia e indipendenza rispetto alla maggioranza; m) riconoscimento degli spazi più ampi possibili, in ogni campo dell'agire umano, alle autonomie dei privati e limitazione al minimo indispensabile delle norme pubblicistiche volte a disciplinarle; n) concrete garanzie volte a tutelare la libera formazione delle opinioni, condizione indispensabile per permettere che la minoranza di oggi possa diventare la maggioranza di domani.

È soprattutto attraverso la giurisdizione costituzionale, i referendum popolari abrogativi, la distribuzione territoriale del potere che, a partire dagli anni venti e trenta, si tenta di razionalizzare il governo parlamentare limitando le prerogative delle maggioranze. Il bicameralismo, inizialmente concepito come ostacolo da frapporre all'affermazione del principio di maggioranza, dunque in funzione antidemocratica, viene utilizzato in una seconda fase come limite all'affermatasi regola della maggioranza, dunque in funzione di garanzia. Il referendum, a sua volta, si rivela non inconciliabile con il parlamentarismo, come aveva intuito Carré de Malberg (v., 1931, p. 236). Tale forma di democrazia costituisce un esempio di ricorso al principio di maggioranza come regola per decidere, inteso come limite all'applicazione del principio di maggioranza come regola per governare.

Là dove il principio di maggioranza abbia investito di sé l'intero meccanismo di distribuzione del potere politico, al delinearsi di un complesso di prerogative rilevanti attribuite alla maggioranza e agli esecutivi che ne sono espressione fa da contrappeso un complesso di garanzie nei confronti delle minoranze, che in qualche caso giustifica l'espressione 'statuto delle opposizioni', usata per indicare, appunto, le prerogative che vengono assicurate a chi è in minoranza e svolge ruolo di opposizione. In campo costituzionale si segnalano: l'attribuzione alla minoranza del potere di nominare chi debba ricoprire determinate cariche (per esempio i membri dell'organo di vertice dei Comuni, in Inghilterra, o i presidenti di commissioni parlamentari con compiti di controllo, in Germania) al di là, evidentemente, di ogni base maggioritaria; la possibilità di diretto ricorso alla Corte costituzionale avverso a deliberazioni parlamentari prima che la legge entri in vigore (Francia); il riconoscimento di uno status di rilevanza costituzionale al leader dell'opposizione (Inghilterra); la messa a disposizione di tempi di lavoro parlamentare per le iniziative legislative, e soprattutto di controllo, della minoranza, sottraendo alla maggioranza parte del tempo che essa, in condizioni diverse, potrebbe attribuirsi; la previsione di meccanismi di voto limitato volti ad assicurare una presenza della minoranza nella composizione di organi di garanzia come, in Italia, la Corte costituzionale o il Consiglio Superiore della Magistratura (v. De Vergottini, 1980; v. Pizzorusso, 1993).

Principio di maggioranza e democrazia moderna

Se è vero che il principio di maggioranza (inteso come regola per decidere) nella sua affermazione teorica e nella sua applicazione pratica precede l'avvento della democrazia intesa in senso moderno e prescinde da essa, nondimeno come problema degli ordinamenti costituzionali moderni esso nasce insieme alla democrazia rappresentativa, quando si accantona definitivamente l'idea della maggioranza come massa indifferenziata. La democrazia fondata sulla maggioranza regolarmente conteggiata e non solo 'acclamante' si afferma nel pensiero politico di Locke nella seconda metà del Seicento e si coniuga con la nascita dell'idea stessa di rappresentanza, non priva di una sua ambiguità, come Montesquieu aveva intuito: "Poiché in uno Stato libero ogni uomo che è ritenuto avere un'anima libera deve essere governato da se stesso, bisognerebbe che il popolo in corpo possedesse la potestà legislativa; ma siccome ciò è impossibile nei grandi Stati ed è soggetto a molti disordini nei piccoli, occorre che il popolo faccia per mezzo dei suoi rappresentanti tutto quello che non può fare da se stesso" (poi Montesquieu precisa che il popolo è del tutto incapace di "risoluzioni attive"). Resta il fatto che, dalle rivoluzioni liberali in poi, chiunque siederà in assemblee politiche lo farà, di regola, come rappresentante politico e non come portavoce di qualcuno o come titolare di un privilegio o in forza di un'autorità personale; la rappresentanza, quale che ne sia la natura giuridica, si conferisce con il voto dei più (v. Barbera, 1990).

Perciò la storia del principio di maggioranza e il dibattito sulle sue applicazioni finiscono con l'intrecciarsi col dibattito sulla democrazia; e accade che il principio di maggioranza si trova investito dagli attacchi e dalle critiche rivolte, piuttosto, a quest'ultima e al suo allargarsi nel corso dei 150 anni che vanno dall'alba del XIX secolo alla prima metà del XX.

La sottolineatura dell'importanza del principio di maggioranza inteso come criterio in base al quale disciplinare l'investitura, da parte del corpo elettorale, del governo del paese è particolarmente forte in coloro i quali accedono alla concezione competitiva della democrazia delineata da Schumpeter, sulla base delle intuizioni della scuola elitista italiana (Mosca, Pareto, Michels), e ripresa, con varianti, da numerosi studiosi della democrazia contemporanea: infatti, se la democrazia è libera competizione di élites per la conquista del potere tramite elezioni a suffragio universale, è evidente che sistemi elettorali maggioritari o a tendenza maggioritaria acquistano un rilievo centrale. Si tratta di una definizione della democrazia, che non a caso è definita 'procedurale', alla quale si può avvicinare anche quella proposta da Karl Popper e ripresa da Ralf Dahrendorf, da Maurice Duverger e molti altri, secondo cui la democrazia è quel sistema in cui è possibile per il corpo elettorale disfarsi periodicamente in maniera pacifica (col voto) dei propri governanti. A tal fine l'applicazione del principio maggioritario si presenta preziosa: fra l'altro anche per l'effetto tendenziale di dividere il corpo elettorale in due campi. Naturalmente un simile esito non può che dipendere, in ciascun ordinamento, dal modo in cui si combinano insieme sistema elettorale, assetto istituzionale e sistema partitico.

Come i critici mettono in rilievo, un simile assetto risponde al principio di maggioranza nella misura in cui a maggioranza (magari relativa) si decide chi ha il compito di esercitare una funzione di leadership politica e di guida dell'esecutivo, ma non risponde al medesimo principio ove inteso nel senso che in virtù di esso è il maggior numero a governare. Afferma in proposito Sartori (v. 1993, p. 92) che, in questo senso, il principio maggioritario vale a selezionare la minoranza (l'élite) che governa. Tuttavia, se ciò è vero, è pure vero che nel momento in cui il corpo elettorale nella sua parte meno piccola investe i titolari o il titolare del potere esecutivo, implicitamente detta anche un indirizzo politico, esito che in alcune forme di governo è frutto di una lenta evoluzione (è il caso del Regno Unito), in altre può essere incentivato da appositi strumenti istituzionali ed elettorali, volti a legare l'elezione della leadership a un programma e a una maggioranza parlamentare (v. Fusaro, 1990; v. Barbera, 1991; v. Ceccanti, 1991; v. Pasquino, 1992; v. Fabbrini, 1994). Con tale sistema, che si collega al citato modello Westminster, si può sperare di conseguire due risultati: evitare la condizione del cosiddetto 'governo diviso' o della 'coabitazione' (che tanto ha preoccupato costituzionalisti e politologi americani e francesi) ed evitare che il puro e semplice voto d'investitura porti a esprimere una leadership del tutto staccata non solo dal Parlamento ma anche dal sistema dei partiti, riconoscendo all'uno e agli altri importanti funzioni (coordinamento della molteplicità degli interessi presenti nella società, selezione dei cittadini interessati all'attività politica, partecipazione per quanti non sono dotati di mezzi che permettano un accesso diretto alla distribuzione delle risorse collettive).

Quest'ultima soluzione da un lato evita l'esito della cosiddetta 'democrazia plebiscitaria' (in cui tutto si risolve nell'investitura del leader e nella delega integrale, sia pur non illimitata nel tempo, di poteri immensi: v. Plebiscito), dall'altro riconosce l'importanza del ruolo della leadership nelle moderne democrazie di massa, secondo la lezione di Max Weber - riproposta recentemente da Cavalli (v., 1992). Ad essa si collegano idealmente le tesi sostenute in Francia nella seconda metà degli anni cinquanta dai costituzionalisti del Club Jean Moulin e, in Italia, tra gli altri, da Serio Galeotti e, nei suoi ultimi anni, da Costantino Mortati.

Principio di maggioranza e pluralismo

La lunga vicenda del principio di maggioranza e il ruolo cruciale che tale principio ha assunto come parametro esplicativo del funzionamento delle forme di governo sembrano suggerire la conclusione che esso effettivamente non è un valore in sé, ma vada inteso come strumento così direttamente funzionale alla realizzazione di valori irrinunciabili (accettazione della diversità dell'altro, principio di uguaglianza, principio democratico) da trovare in essi la sua giustificazione. Esso, dunque, non costituisce una necessità logica e non garantisce gli esiti sostanziali migliori, ma, sulla base dell'esperienza empirica, meglio di ogni altro assicura la possibilità di perseguire quei valori. In questo senso esso trova una giustificazione assiologica ben evidente, anche se, per così dire, di secondo grado o indiretta.

Condizioni perché ciò avvenga, tuttavia, sono il riconoscimento e la valorizzazione del pluralismo, che a loro volta comportano la relativizzazione del principio di maggioranza stesso, nonché la necessità di circondarlo di limiti, proprio nella misura in cui esso è strumento per fondare la legittimità del potere. Così le concezioni basate sul principio di maggioranza possono coniugarsi con una concezione della democrazia liberale e pluralista.

Negare la necessità dell'apparato di limitazioni e garanzie sopra richiamato equivarrebbe, invece, a negare altri valori a loro volta indissolubilmente legati al principio di uguaglianza dei cittadini e al principio democratico; anzi una pretesa assolutizzazione del principio di maggioranza metterebbe a repentaglio proprio i valori alla cui attuazione esso è deputato. Senza tutela delle minoranze, per esempio, non c'è tutela neppure per coloro che hanno concorso a formare la maggioranza, i quali perdono la libertà di cambiare opinione, punto teorico individuato già da Kelsen e riproposto da Sartori (v., 1993).

Fra tutte, la garanzia più importante per un'appropriata applicazione del principio di maggioranza appare oggi un sicuro e forte pluralismo istituzionale e sociale, quale solo una rottura del mito dell'unità del potere statuale - mito che la democrazia moderna nell'Europa continentale ha ereditato senza beneficio di inventario direttamente dalla monarchia assoluta precedente la Rivoluzione francese - può rendere possibile. Siffatto pluralismo costituisce di per sé non solo un meccanismo prezioso di pesi e contrappesi, ma anche un'efficace tutela delle libertà dei singoli e delle minoranze, in quanto permette alla personalità di ognuno di svilupparsi in contesti diversi e reciprocamente autonomi. In ciascuno di essi l'individuo potrà far parte della maggioranza o della minoranza e, nel complesso degli ambiti nei quali si troverà a operare, sarà altamente improbabile che si trovi ad appartenere sempre, diacronicamente e sincronicamente, alla minoranza.Il principio di maggioranza, affermatosi come espressione di una società che si aggregava al centro, trova dunque oggi il suo ambito di applicazione in società poliarchiche, avviate verso il superamento della concezione statualista della sovranità, quale si era consolidata con l'avvento dello Stato nazionale. (V. anche Decisioni, teoria delle; Democrazia; Elezioni; Plebiscitarismo; Rappresentanza).

Bibliografia

AA.VV., La democrazia e il principio maggioritario, in "Fenomenologia e società", 1980, IV, n. 13-14.

AA.VV., Problemi storici ed attuali del principio maggioritario, in "Annali della Facoltà di Giurisprudenza", nuova serie, n. 6/2, Perugia 1980, pp. 213-265.

Amato, G., Il dilemma del principio maggioritario, in "Quaderni costituzionali", 1994, XIV, 2, pp. 171-186.

Arendt, H., On Revolution, New York 1963 (tr. it.: Sulla rivoluzione, Milano 1983).

Bagehot, W., The English constitution (1867), London 1993.

Barbera, A., Rappresentanza e diritti di partecipazione nell'eredità della Rivoluzione francese, in Nuove dimensioni nei diritti di libertà. Scritti in onore di P. Barile, Padova 1990.

Barbera, A., Una riforma per la repubblica, Roma 1991.

Baty, T., The history of majority rule, in "The quarterly review", 1912, n. 430, pp. 1-28.

Bobbio, N., Il giusnaturalismo, in Storia delle idee politiche, economiche e sociali (a cura di L. Firpo), vol. IV, tomo 1, Torino 1980, pp. 491-558.

Bobbio, N., La regola della maggioranza e i suoi limiti, in Soggetti e potere, di AA.VV., Napoli 1983, pp. 11-23.

Bobbio, N., Lombardini, S., Offe, C., Democrazia, maggioranze e minoranze, Bologna 1981.

Buchanan, J.M., The limits of liberty, Chicago 1977 (tr. it.: I limiti della libertà, Torino 1978).

Calhoun, J.C., Disquisizione sul governo e discorso sul governo e la Costituzione degli Stati Uniti, Roma 1986.