Regimi politici

Regimi politici

Definizione e realtà diverse

Rispetto al suo uso limitato e derogatorio di senso comune o a quello più strettamente giuridico, l'espressione 'regime politico' ha ormai acquisito una propria autonomia e frequenza d'impiego, differenziandosi con nettezza da 'governo', 'Stato' e 'sistema politico'. Soprattutto nel linguaggio comune, con 'regime' si faceva sempre riferimento a realtà politiche non democratiche, con un'implicita valenza negativa. Ad esempio, regime era quello fascista o quello nazista. Negli ultimi decenni e nell'uso consolidato in scienza politica, il termine si riferisce a realtà molto distanti, e non ha implicazioni negative. Nel linguaggio giuridico con questo termine si usa intendere un insieme di norme e istituti che regolano comportamenti e prevedono effetti in un certo ambito o settore. Ad esempio, il regime del mercato mobiliare o quello civilistico dei beni immobili. Ancora nel linguaggio giuridico, il termine è stato usato anche con parziale riferimento alla realtà politica sottostante. Ad esempio, Giannini (v., 1950, p. II) considera regime il complesso dei principî fondamentali scritti e non scritti, di carattere politico-giuridico che, formando un sistema, stanno alla base della costituzione in un dato tempo e in un certo paese.

Il significato proprio e più accettato di 'regime politico' non è molto distante da quest'ultima accezione giuridica; e, al di là di parziali differenze e di sovrapposizioni con altri termini nell'uso di diversi autori, individua una realtà empirica più ampia rispetto al governo, diversa da quella dello Stato, e più ristretta di quella propria del sistema politico. Con regime politico, infatti, si intende l'insieme di norme, regole non formalizzate, procedure che stabiliscono diverse forme e modalità di regolazione delle domande e distribuzione delle risorse, insieme alle relazioni con la società (v. Easton, 1965, pp. 191-194; v. Fishman, 1990, p. 424). In concreto, rientrano nel regime la costituzione con le sue regole fondamentali, il governo, i corpi rappresentativi, se ve ne sono, e i rapporti reciproci tra le diverse istituzioni, il sistema elettorale, ma anche l'organizzazione politica della società civile, quali partiti, associazioni con fini politici, gruppi d'interesse e movimenti, e ovviamente le persone che coprono tutti i relativi ruoli.

In questo senso, la struttura di direzione politica in senso più stretto, appunto il governo, è solo una parte del regime politico, anche se una delle più importanti. Non rientrano nell'ambito connotativo del termine le strutture permanenti di autorità e le persone che ricoprono i relativi ruoli, quali la polizia, l'esercito, la magistratura, gli apparati burocratici a livello centrale e locale. Queste identificano lo Stato. Un sistema politico, inoltre, comprende regime e Stato, ma anche la comunità, non ancora politicamente organizzata, che ne fa parte, ovvero tutti i cittadini appartenenti a un certo paese indipendente. In questo senso, mentre un regime può cambiare nel medio o breve periodo quando cambiano alcune sue norme interne fondamentali - da certe regole costituzionali al sistema elettorale alle modalità di governo, ai rapporti tra governo e parlamento - uno Stato cambia quando vengono modificati istituti, norme e caratteristiche di funzionamento che riguardano i suoi apparati, mentre un sistema si modifica parzialmente quando cambia il regime o lo Stato, ma si trasforma completamente quando anche la composizione della comunità politica, che fa riferimento a quel regime o Stato, muta.

La distinzione tra i diversi termini e il riferimento al cambiamento politico consentono di evitare confusioni e sovrapposizioni di significati, ma anche di inquadrare meglio il problema della tipologia dei regimi politici. Infatti, proprio da alcune trasformazioni politiche del secolo scorso e ancora di più di questo secolo nascono sia l'esigenza delle distinzioni concettuali sopra proposte, sia l'opportunità dell'analisi per tipi dei regimi politici. Le trasformazioni profonde a cui si fa qui riferimento vanno in tre direzioni. La prima riguarda il cambiamento epocale costituito dal passaggio da una politica di élite a una politica di massa: i rapporti faccia a faccia, dove gli aspetti più importanti riguardano il chi governa e il come governare, si mutano in rapporti tra attori individuali e collettivi (partiti, movimenti, gruppi) con le proprie organizzazioni e interessi e con la necessità di fissare altre regole relative, innanzitutto, ai meccanismi elettorali. In questo senso, e ancor più precisamente, come è sottolineato da molti autori (ad esempio v. Rokkan, 1970), l'introduzione del suffragio universale e l'emergere dei partiti e dei sindacati rivoluziona la politica. Vi è chi sostiene (v. Sartori, 1972) che a questo punto torna in chiave diversa una seconda dimensione cruciale per la politica, dimenticata e abbandonata dopo l'esperienza della polis ovvero delle antiche città-comunità greche: dopo quella verticale o di potere, di comando, esistente sin dall'antichità, la dimensione che si aggiunge a definire l'ubiquità della politica è quella orizzontale, della partecipazione, della diffusione, e appunto della presenza e organizzazione delle masse in politica.

La seconda direzione di mutamento riguarda, innanzitutto, l'ampliamento della prospettiva empirica. Il progressivo, enorme sviluppo delle comunicazioni porta alla conoscenza più o meno approfondita di altre realtà politiche, diverse dall'Europa occidentale e dal mondo anglosassone. America Latina, Africa, Asia si aprono in misura diversa all'osservazione dello studioso. Il punto centrale è che nel giro di pochi decenni si passa dalla possibilità di analizzare poche decine di regimi all'ambizione di sistemare, conoscere, capire duecento regimi politici circa, quanti sono cioè i paesi indipendenti alle soglie del terzo millennio.

Dall'inizio del secolo - ed è questa la terza direzione del cambiamento -, ma soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, e poi negli anni sessanta con l'imponente fenomeno della decolonizzazione in Africa, nei decenni settanta-ottanta con i cambiamenti politici nell'Europa meridionale (Spagna, Grecia e Portogallo) e in America Latina (Brasile, Argentina, Cile, Perù e diversi altri paesi), alla fine degli anni ottanta e nel decennio successivo con i cambiamenti nell'Europa orientale, nel Sudafrica e nell'Estremo Oriente, emerge e diventa imponente il fenomeno della democratizzazione, cioè della creazione di numerose e nuove democrazie anche in contesti culturali e sociali estranei e molto distanti da quelli in cui i regimi democratici sono inizialmente sorti.

Dunque, le direzioni di cambiamento appena indicate, l'emergere della politica di massa ovvero della dimensione orizzontale della politica, l'allargamento delle possibilità di conoscenza ovvero l'enorme ampliamento del referente empirico, ma anche i cambiamenti in senso democratico degli ultimi cinquant'anni, spingono a costruire tipologie di tali regimi, in cui si privilegiano le esperienze democratiche anche rispetto ad altre fondamentali esperienze di questo secolo. Di qui la piena giustificabilità del fatto che la prima differenza sia solamente tra due genus, i regimi democratici e quelli non democratici.

Regimi democratici

Iniziare con la definizione di regime democratico induce subito a constatare che proprio per la complessità del referente empirico non vi può essere un'unica definizione di democrazia. Infatti, a proposito di questo regime alle definizioni empiriche si sono aggiunte quelle che hanno privilegiato gli aspetti ideali o normativi e quelle che proponevano l'analisi dei gradi di democrazia, fino a raggiungere qualche centinaio di definizioni. Ad esempio, Collier e Levitski (v., 1994) ne hanno trovate 350 circa, considerando anche i sottotipi di regime democratico.

Si possono suggerire diverse definizioni a seconda delle regole e istituzioni che si considerano centrali in un regime democratico. In questa prospettiva, se ci si ferma sulle 'forme', sulle 'procedure' caratterizzanti qualsiasi regime di questo tipo, le prime due definizioni da suggerire discendono una dall'altra. Si può, così, ricordare con Schumpeter (v., 1954; tr. it., p. 257) che "il metodo democratico è lo strumento istituzionale per giungere a decisioni politiche, in base al quale singoli individui ottengono il potere di decidere attraverso una competizione che ha per oggetto il voto popolare". Di conseguenza, come fa Sartori (v., 1969³, p. 105), si può mettere l'accento sulla democrazia come "sistema etico-politico nel quale l'influenza della maggioranza è affidata al potere di minoranze concorrenti che l'assicurano" attraverso il meccanismo elettorale. Dunque, democrazia come insieme di regole formalizzate ovvero di procedure (democrazia procedurale) all'interno delle quali, però, non ogni tipo di decisione può essere preso. In questo senso, una maggiore attenzione alla sostanza delle decisioni e alla genesi di un regime di questo tipo, come in Przeworski (v., 1986), porta a definire la democrazia come quell'insieme di norme e procedure che risultano da un accordo-compromesso per la risoluzione pacifica dei conflitti sociali tra i diversi attori politicamente attivi.

Anche questa definizione, però, come le precedenti pone problemi di immediata rilevabilità empirica. Per sapere concretamente e più rapidamente se un certo regime sia democratico occorre far ricorso ad aspetti più immediatamente rilevabili come quelli suggeriti da Dahl (v., 1970, p. 3), per il quale la più ampia partecipazione e la possibilità di competizione politica in una democrazia si traducono in: libertà di associazione e unione, libertà di pensiero, diritto di voto, diritto dei leaders politici di competere per il sostegno elettorale, fonti alternative di informazione, possibilità di essere eletti a uffici pubblici, elezioni libere e corrette, esistenza di istituzioni che rendono le politiche governative dipendenti dal voto e da altre espressioni di preferenza. Le otto garanzie istituzionali che assicurerebbero una democrazia possono essere ridotte per giungere a una definizione empirica minima che renderebbe ancora più semplice valutare l'esistenza di certi aspetti in regimi concreti. Dunque, sono democratici tutti i regimi che presentano suffragio universale, maschile e femminile, elezioni libere competitive ricorrenti e corrette, più di un partito in competizione, e diverse fonti alternative di informazione.

La necessità di proporre diverse definizioni suggerisce anche la possibilità di elaborare numerosi sottotipi all'interno del genus democratico a seconda degli aspetti che si vogliono mettere in evidenza. Così, merita di essere citata la classica distinzione che fa riferimento ai rapporti tra legislativo ed esecutivo, cioè la distinzione tra regime presidenziale, con elezione diretta del capo dello Stato e poteri autonomi di direzione dell'esecutivo non dipendente dal parlamento (ad esempio, gli Stati Uniti), e regime parlamentare, dove invece il capo dello Stato è una figura prevalentemente rappresentativa e l'esecutivo dipende dalla fiducia del parlamento (ad esempio, Italia, Svezia o Israele). Più recentemente, Duverger (v., 1980) ha aggiunto il semipresidenzialismo ad indicare paesi come Francia, Finlandia, Portogallo e altri, dove il presidente è direttamente eletto a suffragio universale (come il parlamento), ma il primo ministro e il governo dipendono ancora dalla fiducia del parlamento. Tale soluzione diarchica ha come conseguenza che il potere del presidente può essere molto indebolito o annullato da un'opposizione coesa e maggioritaria in parlamento che riesca a imporre un proprio primo ministro, come è effettivamente accaduto in Francia negli anni ottanta durante la presidenza di Mitterrand. Tale classe intermedia è stata messa in discussione da diversi autori che ne hanno negato l'autonomia: tutti i paesi, potenziali candidati per questa classe, possono essere riclassificati e fatti rientrare in una delle due classi precedenti a seconda dei momenti in cui sono considerati. La maggioranza degli studiosi, però, ne ha riconosciuto l'autonomia, oltre alla potenziale rilevanza anche per l'Italia (v. Ceccanti e altri, 1996), sulla base dell'argomento che proprio questa flessibilità, che consente di passare da un maggior potere del presidente a una prevalenza del primo ministro e della sua maggioranza parlamentare, conferisce identità distintiva al semipresidenzialismo. Per di più, è stata proposta anche un'altra categoria intermedia, il semiparlamentarismo (v. Sartori, 1994, cap. 6), identificato con un regime che abbia un capo dello Stato puramente rappresentativo e un primo ministro molto forte che riesce a disciplinare e controllare tutta l'attività parlamentare, in realtà attraverso il partito di maggioranza, di cui quel primo ministro è il leader. Se l'esempio più citato di semipresidenzialismo è la Quinta Repubblica francese, quello più noto di semiparlamentarismo è il Regno Unito, ma anche Germania, Spagna e Grecia rientrano in questo tipo. Qualche problema di classificazione presenta Israele dopo l'introduzione (1992) dell'elezione diretta del primo ministro, sperimentata per la prima volta nel 1996. L'assetto istituzionale israeliano sembra così essere passato da un parlamentarismo a un semipresidenzialismo forte con un primo ministro sostenuto da una maggioranza parlamentare, come ci si augura che avvenga grazie alla contemporaneità di elezione del parlamento (la Knesset) e del primo ministro. Se, però, la maggioranza parlamentare fosse diversa o cambiasse nel corso della legislatura, l'esecutivo si troverebbe paralizzato, il capo dello Stato acquisterebbe un maggiore potere di fatto, e si dovrebbe ricorrere a nuove elezioni usando il potere di scioglimento (che il primo ministro possiede) del parlamento. In questo senso, l'elezione diretta del premier non ha la flessibilità del semipresidenzialismo vero e proprio, come quello francese, né la possibilità di un esecutivo controllato dal parlamento, come ad esempio il presidenzialismo americano.

Numerose sono le tipologie più specificamente attente a determinati aspetti, considerati fondamentali per la democrazia, come la stabilità. Le più importanti, che fanno riferimento proprio a quel fattore, sono quelle di Almond e Powell (v., 1966, pp. 329-342) e di Lijphart (v., 1968). Nella loro elaborazione più compiuta, Almond e Powell partono dal grado di differenziazione strutturale e dalla cultura politica giungendo a tre diversi tipi di regimi democratici: quelli con alta autonomia dei sottosistemi, dove i partiti, i gruppi di interesse e i mass media sono relativamente differenziati fra loro e vi è una cultura partecipante abbastanza omogenea; quelli con limitata autonomia dei sottosistemi, dove le strutture tendono a essere dipendenti le une dalle altre e vi è una cultura politica frammentata, con profonde divisioni; e, infine, quelli con bassa autonomia dei sottosistemi, dove vi è un attore (un partito) dominante o egemonico, strutture meno differenziate e cultura frammentata. Questa tipologia è stata variamente criticata soprattutto per la scarsa precisione della nozione di autonomia dei sottosistemi: in sostanza, per un'estensione eccessiva del classico principio liberale della divisione dei poteri a strutture informali, come partiti, gruppi e media.Lijphart parte dalla tipologia almondiana per fare un passo avanti, spezzando il determinismo che la caratterizza. Infatti, egli mantiene uno dei due criteri, il grado di frammentazione della cultura politica (omogenea o divisa), ma sostituisce all'altro il comportamento delle élites (conflittuale o tendente all'accordo) come variabile indipendente in grado di garantire stabilità a società potenzialmente molto conflittuali. Il tipo più importante, intorno a cui è costruita tutta la tipologia, è la democrazia consociativa. Essa sorge in una società segmentata, con profonde divisioni linguistiche, etniche, religiose o anche sociali, ma guidata da élites consapevoli, altamente democratiche e pragmatiche che riescono a giungere ad accordi-compromessi reciprocamente soddisfacenti. Gli altri tre tipi di democrazia che emergono dall'incrocio tra cultura politica omogenea o frammentata ed élites disposte all'accordo ovvero al conflitto sono: democrazia centrifuga, con una cultura frammentata (e poco coesa) ed élites conflittuali, che portano a immobilismo e instabilità (Italia, Quarta Repubblica francese); democrazia centripeta, con cultura omogenea e normale competizione-conflitto tra élites (Inghilterra, Paesi Scandinavi); democrazia depoliticizzata, con élites tendenti all'accordo e una cultura omogenea (Stati Uniti). La critica più rilevante a Lijphart è che questa sua tipologia ignora del tutto l'impatto autonomo, mostrato in diversi paesi, degli aspetti istituzionali (rapporti legislativo-esecutivo e sistema elettorale).In anni più recenti è cresciuta la consapevolezza che tale esercizio concettuale è solo una prima utile ricognizione della realtà, ma che questo risultato si paga con un'enorme perdita di informazioni. Si è, peraltro, sempre meno disposti a sopportare tale costo quando l'oggetto analizzato è un macrofenomeno su cui ormai esiste una rilevante quantità di ricerche e conoscenze che non è più possibile ignorare. Il problema, quindi, di differenziare tra i sistemi democratici è stato affrontato seguendo due diverse strategie, rappresentate al meglio, rispettivamente, dai lavori di Powell (v., 1982) e ancora di Lijphart (v., 1984).

Powell identifica il problema della 'qualità' democratica col suo rendimento, misurato da partecipazione elettorale, stabilità governativa e ordine civile. Quindi, analizza gli effetti delle condizioni socioeconomiche, degli aspetti istituzionali, del sistema partitico sul rendimento democratico. L'analisi di Powell è basata su misure e ricerche di relazioni e spiegazioni, ma finisce anche con il considerare una molteplicità di problemi, che servono a distinguere meglio un sistema democratico da un altro. Mentre si possono sollevare fondati dubbi sulla definizione del rendimento politico, la strategia applicata appare corretta: essa è indubbiamente uno dei modi per descrivere e spiegare con maggiore precisione le differenze tra le diverse democrazie.La strategia di Lijphart è molto diversa, ma altrettanto - se non maggiormente - proficua. Lo studioso olandese comincia con l'identificare due principî di fondo di qualsiasi democrazia: vi sono regimi di tal fatta fondati sul principio maggioritario e regimi fondati sulla ricerca del consenso più ampio. Tali principî influenzano tutte le dimensioni rilevanti in un assetto democratico: caratteristiche del governo, rapporti esecutivo-legislativo, natura del legislativo, numero dei partiti e divisioni partitiche rilevanti, sistema elettorale, grado di centralizzazione nell'amministrazione, caratteri della costituzione, esistenza di forme di democrazia diretta. Sulla base di queste dimensioni, Lijphart costruisce due modelli 'polari'. I caratteri del primo, il Westminster model o modello maggioritario, sono: concentrazione del potere esecutivo in governi formati da un solo partito e maggioranze risicate; fusione dei poteri (legislativo ed esecutivo) e dominio del governo; bicameralismo asimmetrico (una camera ha poteri maggiori dell'altra); bipartitismo; sistema partitico con una sola dimensione rilevante; sistema elettorale maggioritario (plurality, con collegi uninominali e vittoria al candidato che raggiunge la maggioranza relativa); governo centralizzato e unitario; costituzione non scritta e sovranità parlamentare; esistenza esclusiva di forme di democrazia rappresentativa (assenza di ricorso a consultazioni dirette). Gli aspetti rilevanti del modello consensuale, invece, sono: governi formati da più partiti e ampie coalizioni; separazione formale e informale dell'esecutivo dal legislativo; bicameralismo simmetrico e rappresentanza delle minoranze; sistema multipartitico; sistema partitico con più dimensioni rilevanti, oltre alla divisione tra destra e sinistra; sistema elettorale proporzionale; decentramento e assetto federale; costituzione scritta e potere di veto delle minoranze.

I vantaggi del modo di procedere di Lijphart sono evidenti. Rispetto alle tipologie tradizionali, il numero di informazioni perdute è notevolmente inferiore in quanto si considerano più dimensioni; si possono combinare dati quantitativi con dati qualitativi, guadagnando in rigore e precisione; infine, all'interno di ciascuna dimensione si può vedere meglio come si caratterizza ciascun paese. I difetti sono meno evidenti, ma ci sono. Innanzitutto, se il problema è quello di accrescere le informazioni e dare un quadro più completo, mancano almeno due dimensioni facilmente riconoscibili come rilevanti in qualsiasi democrazia: il ruolo dei gruppi di interesse nei confronti dei partiti e delle istituzioni, insieme alle modalità di intermediazione degli interessi. La stessa strategia concettuale, inoltre, finisce per appiattire sui due poli, modello Westminster e modello consensuale, tutti i regimi. I poli diventano, in realtà, due tipi solamente. Dunque, invece di guadagnare in informazioni il risultato effettivo è esattamente opposto.Vi possono essere almeno due maniere per superare i problemi posti dalla tipologia di Lijphart, mantenendone certi vantaggi. La prima è individuare uno spazio formato da almeno due criteri base, uno dei quali si rifà in qualche modo agli aspetti sostanziali sopra indicati. Questa è la via seguita da Karl e Schmitter (v., 1991). Tale spazio bidimensionale è il risultato della collocazione su un asse del principio dominante di aggregazione in un regime democratico: attenzione al numero dei cittadini, e dei loro rappresentanti, che sostengono una certa politica o un certo candidato e sono tutti considerati uguali, ovvero attenzione all'intensità delle preferenze dei cittadini (magari aggregate in base alla classe, religione, nazionalità e altro). A tale criterio presente anche in Lijphart (v., 1984), quando propone la distinzione tra principio maggioritario e principio consensuale, Karl e Schmitter aggiungono sull'altro asse la dimensione attinente all'esistenza di uno Stato attivo e interventista oppure di uno Stato con un ruolo molto più limitato che sostiene l'interazione competitiva tra individui e istituzioni. Emergono così quattro tipi 'angolari', che si pongono cioè agli estremi dello spazio così definito: la democrazia corporativa, dove intensità delle preferenze e ruolo dello Stato sono al centro del regime; la democrazia consociativa, dove vengono ancora privilegiate le intensità, ma lo Stato è assai meno attivo e interventista; la democrazia populista, con un forte ruolo dello Stato e attenzione al numero dei cittadini che sostengono certe soluzioni; e, infine, la democrazia elettoralista, dove uno Stato non attivo si combina con l'attenzione ai numeri elettorali. L'Austria aderisce al meglio al primo modello, la Svizzera al secondo, il Brasile e il Portogallo al terzo, e gli Stati Uniti al quarto. Tutti gli altri paesi si collocano all'interno dello spazio individuato in posizioni intermedie tra le due dimensioni indicate.

La seconda maniera di procedere per superare i problemi posti dalla strategia bipolare di Lijphart è semplicemente quella di seguire il percorso tradizionale di formulazione di una tipologia, ma con più dimensioni e alla fine più tipi. A questo scopo è essenziale rifarsi all'imponente letteratura uscita negli ultimi venti anni sugli aspetti istituzionali delle democrazie (v. ad esempio Lijphart, 1992; v. Linz e Valenzuela, 1994; v. Sartori, 1994). Almeno una lezione suggerita da questa letteratura è che regole elettorali (v. Duverger, 1951; v. Rae, 1971; v. Bogdanor e Butler, 1983; v. Grofman e Lijphart, 1986; v. Taagepera e Shugart, 1989; v. Sartori, 1994) e norme di governo debbono essere viste come un tutto unico, un sistema con le proprie caratteristiche. In questa prospettiva, i due fattori basilari (sistema elettorale e relazioni tra governo e parlamento) a cui questa letteratura fa riferimento possono essere classificati e combinati nel modo seguente:

a1. Elezione diretta del presidente, capo dell'esecutivo (presidenzialismo) e sistema elettorale maggioritario.

a2. Semipresidenzialismo e sistema elettorale maggioritario.

a3. Semiparlamentarismo e sistema elettorale proporzionale rinforzato (cioè un sistema elettorale con collegi plurinominali, alte soglie di accesso alla ripartizione dei seggi e, nell'insieme, ridotta proporzionalità) o sistema elettorale maggioritario.

a4. Parlamentarismo e sistema elettorale proporzionale.

a5. Presidenzialismo e sistema elettorale proporzionale.Dove, quindi, i quattro tipi istituzionali proposti tradizionalmente o più recentemente dalla letteratura (presidenzialismo, semipresidenzialismo, semiparlamentarismo, parlamentarismo) si combinano con le due alternative elettorali essenziali (sistema maggioritario con collegi uninominali, a uno o a due turni, considerato quasi equivalente negli effetti bipolarizzanti a un sistema a ridotta proporzionalità, e sistema elettorale ad alta o molto alta proporzionalità nel passaggio dai voti ai seggi parlamentari). Si può aggiungere che delle otto varianti astrattamente possibili, solo le cinque sopra indicate sono empiricamente rilevanti. E la variante apparentemente più strana, cioè quella in cui presidenzialismo e sistema proporzionale per l'elezione del parlamento sono combinate, è anche la soluzione istituzionale più comune in America Latina (v. Jones, 1995).

Nell'ambito degli assetti istituzionali, andrebbe considerato un terzo fattore, particolarmente rilevante, che aiuta a definire meglio i modelli istituzionali risultanti stricto sensu. Si tratta del grado di decentramento nella distribuzione dei poteri tra governo centrale e governo locale. A questo proposito le principali variabili da considerare sono: l'eguaglianza nella rappresentanza di unità locali con territorio e popolazioni diverse, anche nelle dimensioni, in un ramo del parlamento nazionale, cioè l'esistenza di una camera che rappresenti le regioni o gli Stati federati; l'autonomia legislativa e di esecuzione delle istituzioni locali (regioni, comunità autonome, comuni) in settori diversi; e soprattutto l'autonomia nell'imposizione fiscale. Forme e modalità diverse di decentramento possono trovarsi in ciascuno dei cinque tipi sopra indicati, arricchendo ulteriormente l'analisi.

Anche se non è sicuramente l'aspetto principale, come è stato sostenuto, un secondo insieme molto importante di fattori che aiutano a definire i tipi democratici è dato dal sistema partitico. Alcuni autori affermano palesemente la connessione storica e logica tra partiti e democrazia (v. ad esempio Pomper, 1992) o appunto definiscono la democrazia con riferimento ai partiti (v. ad esempio Sartori, 1993, p. 41). In quanto istituzioni intermedie, che si vogliono radicare nella società civile e acquisire maggiore sostegno (anche elettorale) a livello di massa (vote-seeking), che ricercano e occupano con propri esponenti posizioni governative e parlamentari, a livello centrale e locale (office-seeking), che al tempo stesso propongono politiche e sono veicoli per prendere decisioni e realizzare quelle politiche (policy-seeking) (v. Strom, 1990), magari contrastate da altri partiti di opposizione, i partiti e il sistema partitico sono necessariamente il fulcro del funzionamento reale di ogni democrazia. Partiti e sistema di partito, dunque, possono essere visti in una varietà enorme di momenti e funzioni, anche - ad esempio - nelle loro relazioni con la burocrazia, la magistratura, o i militari, a livello di élites; o, in una prospettiva maggiormente societaria, come 'trasmettitori della domanda sociale' o 'delegati' e 'rappresentanti' dei diversi settori sociali (v. Pizzorno, 1980, pp. 13 ss.); o ancora, in una prospettiva istituzionale, si può vedere come la stessa organizzazione partitica tenda ad acquisire autonomia e propri interessi consolidati.

Il numero e la dimensione (elettorale e in termini di seggi parlamentari) dei partiti in un dato sistema, alcuni specifici aspetti organizzativi interni, soprattutto la coesione parlamentare e il ruolo di uno o più leaders al loro interno, la composizione di un certo governo (monocolore se formato da un solo partito, di coalizione se da almeno due) e l'omogeneità/eterogeneità ovvero la vicinanza/distanza dei partiti tra loro, innanzitutto per i partiti che sostengono lo stesso governo, in termini di politiche sostenute su tematiche diverse, sono gli aspetti principali che definiscono un sistema partitico all'interno di una democrazia. Integrando alcuni aspetti sopra indicati con la tipologia di Sartori (v., 1976), che partendo dal riferimento al numero dei partiti e alla distanza ideologica tra essi distingue tra bipartitismo, sistema con un partito predominante, multipartitismo moderato, cioè con bassa distanza ideologica tra gli stessi partiti, e multipartitismo polarizzato, cioè con attori molto diversi e con ideologie distanti tra loro, si può avere:

b1. Sistema a partito predominante, coeso, e governo monocolore.

b2. Sistema a partito predominante, con un forte leader, e governo monocolore.

b3. Bipartitismo e governo monocolore.

b4. Multipartitismo omogeneo e governo di coalizione.

b5. Multipartitismo eterogeneo e governo di coalizione.

È ovvio che dietro ciascun caso vi sono diverse forme e gradi di competizione, influenzati dalle regole elettorali che fissano l'accesso all'arena politica dei partiti; dalle differenze tra i principali partiti in termini di voti e seggi parlamentari; dalle dimensioni della volatilità o fluidità elettorale, cioè dalla facilità con cui un elettore sposta il proprio voto da un partito a un altro; da altri aspetti della legge elettorale e del processo decisionale parlamentare. Tuttavia, tali aspetti sono sostanzialmente impliciti nella proposta sopra indicata, e ad essi non è, dunque, necessario fare un riferimento preciso e diretto.

Esiste, infine, un terzo insieme di fattori che contribuiscono in maniera molto rilevante a comprendere che cosa sia un regime democratico, pur essendo di solito trascurato nelle analisi dei tipi di regimi democratici. Ad eccezione di quelle di Lange e Meadwell (v., 1985), che considerano il grado di contrattazione centralizzata tra sindacati, associazioni imprenditoriali e governo, insieme al ruolo dei sindacati, e in parte di Karl e Schmitter (v., 1991), non vi sono quasi altre tipologie in cui si dia rilievo centrale alle modalità dei rapporti tra partiti e associazioni di interesse.

Una maniera di illuminare tali rapporti consiste nel considerare l'autonomia della società civile nelle sue diverse articolazioni - in specie le diverse associazioni di interesse, economico o di altro tipo - rispetto alle istituzioni pubbliche e alle élites partitiche; ovvero, all'opposto, il controllo della società civile da parte delle istituzioni e delle élites partitiche. In questo ambito, due dimensioni più specifiche e connesse possono essere considerate: la prima attinente al ruolo delle élites partitiche e dei partiti nei confronti delle élites imprenditoriali, i sindacati, e altri gruppi organizzati; la seconda, il grado in cui esistono élites attive non organizzate, quali piccole, medie o anche grandi imprese private, e una rete di associazioni intellettuali, religiose o di altro genere.

Un modo di analizzare le relazioni tra partiti ed élites imprenditoriali, sindacati o altre associazioni di interesse è quello di stabilire se i partiti, o il sistema partitico nel suo insieme, svolgono un ruolo di gatekeeper nei confronti dei gruppi, cioè se e fino a che punto i partiti di governo, quelli d'opposizione (e il sistema partitico, nel suo complesso) riescono a controllare l'accesso dei gruppi di interesse all'arena decisionale. In questo senso particolare, dal punto di vista dei gruppi l'intermediazione partitica è l'unico o almeno il miglior modo di proteggere i propri interessi (v. Morlino, 1991).

Si possono individuare almeno tre possibili scenari nelle relazioni tra partiti e gruppi, con o senza un ruolo diretto del settore pubblico. Il primo, dominio o, in senso più forte, occupazione, configura una situazione in cui il sistema partitico domina largamente la società civile, gruppi di interesse compresi. In realtà, i gruppi sono quasi organizzazioni collaterali dei partiti, i quali hanno solide e autonome risorse di potere in termini di ideologia e organizzazione interna. Questo accade soprattutto per i sindacati e diverse altre organizzazioni, ma anche per deboli élites imprenditoriali subordinate ai partiti.

Nella seconda possibilità, la neutralità, non vi sono legami precisi e stabili tra gruppi e partiti. I gruppi di interesse sono organizzati in misura diversa, sono attivi politicamente, e hanno proprie autonome basi economiche e sociali. Parimenti, i partiti possono usufruire di risorse autonome, anche organizzative, riescono sostanzialmente a controllare il processo decisionale, anche approfittando delle regole proprie di ogni democrazia, che conferisce ai partiti una posizione centrale nel suo funzionamento. Nel complesso, quindi, il sistema partitico riesce a svolgere un ruolo di gatekeeper: gruppi e singoli individui sono portati, se non costretti, a riferirsi alle élites partitiche per promuovere e proteggere i propri interessi. In ogni caso, a differenza di quanto accade nel dominio, non si fissano rapporti solidi tra un particolare partito e uno o più gruppi di interesse. I gruppi imprenditoriali sono in una posizione assai più indipendente e gli stessi sindacati, malgrado tradizionali e forti legami di solito con partiti di sinistra, hanno un proprio ambito di autonomia che li può far trovare su posizioni diverse rispetto al proprio partito di riferimento.

Nel terzo scenario, l'accesso diretto, i partiti (e le stesse élites partitiche) sono superati e, sostanzialmente, tagliati fuori nel funzionamento concreto del processo rappresentativo: non riescono a svolgere alcun ruolo di intermediazione. I gruppi di interesse e le élites imprenditoriali sono in grado di scavalcare i partiti grazie alle relazioni personali con parlamentari, esponenti del governo, burocrati, o in molti altri modi. I partiti hanno delle basi di potere autonome molto deboli per mancanza di organizzazione o perché le regole governative e parlamentari non le garantiscono loro, e in questo senso non hanno neppure la possibilità di acquisire risorse e rafforzarsi in qualche modo. In breve, non vi è nessun ruolo di gatekeeping.

Se ovviamente disegnare solamente tre scenari è ancora una drastica semplificazione del reale, può essere utile per precisare la tipologia democratica che si sta proponendo. Altrettanto utile è rilevare la connessione tra questi scenari e la seconda dimensione sopra citata, l'esistenza di diverse élites, anche senza rilevanza politica, e di diverse reti associative, gruppi di interesse compresi. Infatti, questa dimensione è semplicemente l'altra faccia della stessa medaglia. Né è particolarmente difficile controllare empiricamente l'esistenza di una società con cittadini attivi e partecipanti, diverse e variegate élites, giornali indipendenti e diverse reti televisive, varie reti di associazioni più o meno strutturate; in breve, con un alto grado di capacità associativa, e mobilitativa, con risorse autonome, ma anche senza una diretta e immediata rilevanza politica.

Nell'ipotesi di una società civile così sviluppata le relazioni tra le élites partitiche e una tale società sarebbero di neutralità o anche di accesso diretto a seconda dell'esistenza o meno di altre condizioni, in specie di determinate regole di governo e di autonomia del sistema partitico (v. oltre). Se, al contrario, la società civile è scarsamente organizzata e senza risorse autonome, innanzitutto economiche, allora la soluzione di dominio diventa la più probabile.

Indubbiamente, tra i tre insiemi di fattori vi sono relazioni complesse che in questa sede non è strettamente necessario approfondire; tuttavia, per capire più a fondo il controllo partitico della società civile, o il suo contrario, gli altri fattori da considerare sembrano essere: 1) a livello statale, le dimensioni del settore pubblico dell'economia e la misura dell'intervento statale nei settori industriali e dei servizi, con la limitazione, che ne deriva, delle regole di mercato; la conseguente concreta eventualità che tutte le posizioni di comando in quei settori siano il risultato di nomine partitiche, e che quindi le élites partitiche sviluppino relazioni stabili e forti, ma anche particolaristiche, attraverso la distribuzione delle risorse economiche (finanziamenti, costruzione di infrastrutture, posti di lavoro, e altro). In questa chiave, uno Stato con alcuni corpi indipendenti, quali in particolare la magistratura, può consentire alla società civile di sfuggire, magari parzialmente, al controllo partitico dandole mezzi di difesa; 2) a livello di regime, le regole elettorali e costituzionali che rafforzano il ruolo dei partiti nei riguardi dei gruppi, quali i meccanismi elettorali che portano a una netta riduzione del numero dei partiti oppure l'accentramento del processo decisionale con il controllo del governo su di esso; 3) a livello di sistema partitico, uno specifico sistema, e anzitutto un sistema a partito predominante; 4) a livello di partiti, alcune caratteristiche interne in grado di rafforzare il loro ruolo nei confronti della società civile, quali la coesione soprattutto del partito parlamentare ovvero un'organizzazione sviluppata, o ancora un leader che controlli pienamente il partito; 5) a livello socioculturale, la diffusione di ideologie forti che diano ai partiti una posizione preminente nel dibattito pubblico.

Al contrario, un settore pubblico molto limitato, un processo decisionale decentrato e, dunque, più facilmente permeabile dove si creano molti spazi di azione per l'attività di pressione a livello parlamentare, un sistema multipartitico eterogeneo, un'alta frammentazione del sistema, e magari divisioni interne ai partiti con strutture organizzative poco sviluppate e, infine, accentuata deideologizzazione possono essere alla base di una società civile autonoma, se questa ha un vivace pluralismo economico, culturale e sociale.

Nell'insieme, dunque, si può configurare il controllo della società civile nel caso di dominio partitico, ampio settore pubblico, spazio limitato per il mercato e l'imprenditoria privata, società civile dipendente e debolmente strutturata; l'autonomia nell'ipotesi opposta di neutralità e accesso diretto con una società civile complessa, articolata, strutturata e un settore pubblico molto limitato a cui corrisponde un'iniziativa privata e un mercato sviluppati. Ovviamente, tra i due casi estremi vi sono diverse possibilità intermedie di semi-controllo o semi-autonomia, in cui il ruolo di élites partitiche ben organizzate alla fine influenza e prevale su una società civile non particolarmente autonoma e sviluppata, o in cui una società civile più autonoma ed élites politiche meno organizzate e forti consentono neutralità o accesso diretto all'arena decisionale.

A questo punto si può ricostruire un quadro completo con i tre macrofattori fin qui indicati, come si può vedere dalla tab. I. Ai fini della formulazione di una tipologia democratica, la combinazione delle variazioni dei tre macrofattori porta a diversi tipi o modelli di democrazia. Dunque, una selezione che individui i tipi empiricamente più rilevanti è opportuna per semplificare il quadro complessivo. In questo senso, proprio i processi di democratizzazione negli ultimi decenni del XX secolo, mostrano che man mano che la democrazia diventa un regime sempre più accettato e sempre meno sfidato, i modelli maggioritari, cioè i modelli di democrazia nei quali si presta più attenzione ai processi decisionali e alla loro efficienza, acquistano una notevole importanza empirica. Si può iniziare così dalla democrazia maggioritaria classica, molto vicina al 'modello Westminster' proposto da Lijphart (v., 1984). Quindi, caratterizzata da semiparlamentarismo e sistema elettorale maggioritario (plurality, o anche un proporzionale rinforzato), bipartitismo e governi monocolori, ma anche da una società civile autonoma e ben sviluppata con gruppi neutrali e, di massima, senza accesso diretto all'arena decisionale. Nello stesso modello maggioritario si può far rientrare l'ipotesi di un assetto presidenziale, sistema elettorale maggioritario, bipartitismo con governi monocolori, e società civile autonoma, con accesso diretto limitato o assente.Molto importanti per numerosi casi di recente democratizzazione, dall'America Latina all'Europa orientale, sono i due seguenti modelli: democrazia plebiscitaria e democrazia maggioritaria forte. La prima è caratterizzata da un assetto presidenziale, sistema elettorale maggioritario, sistema a partito predominante, la presenza di un leader forte, governo monocolore, e una società civile fondamentalmente controllata o con limitati ambiti di autonomia. In questo modello possono coesistere anche varianti con presidenzialismo, sistema proporzionale, multipartitismo eterogeneo e governi di coalizione. Con il loro assetto presidenziale diversi paesi latinoamericani possono rientrare in questo modello. Il secondo modello è il risultato di un'istituzione presidenziale, un sistema elettorale maggioritario, o anche un assetto semipresidenziale, ma sempre con un sistema elettorale maggioritario, un sistema a partito predominante, con caratteristiche di coesione interna, e governo monocolore, o anche multipartitismo omogeneo e governo di coalizione, ma soprattutto una società civile chiaramente controllata dalle élites partitiche.

Si può, inoltre, configurare una democrazia debolmente maggioritaria, i cui elementi principali sono parlamentarismo e sistema proporzionale, accompagnato da un sistema a partito predominante e magari coeso o con un forte leader, un governo monocolore, e una parziale autonomia della società civile ovvero un parziale controllo delle élites partitiche. Può essere una democrazia debolmente maggioritaria anche quel regime democratico con assetto presidenziale e sistema elettorale proporzionale, ma con tutte le altre caratteristiche inalterate.Le diverse varianti maggioritarie possono essere affiancate da almeno due modelli in cui il principio dell'efficienza e della maggioranza non prevalgono affatto: la democrazia proporzionale e la democrazia conflittuale. Il primo dei due modelli è la risultante di parlamentarismo e sistema elettorale proporzionale, multipartitismo omogeneo e governi di coalizione, insieme a una società civile autonoma e articolata o, comunque, almeno parzialmente autonoma. Il secondo vede la combinazione di parlamentarismo e sistema proporzionale, insieme a multipartitismo eterogeneo, governi di coalizione e soprattutto una società civile dominata o quasi dominata dai partiti ovvero dalle élites partitiche. La tab. II presenta e riassume i diversi modelli.

Regimi non democratici

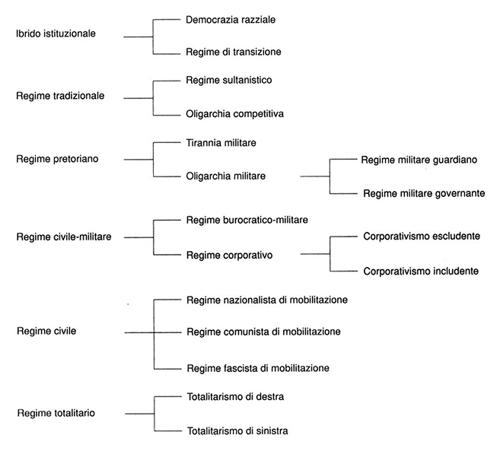

La difficoltà principale nel definire il regime autoritario e le altre forme non democratiche, più o meno contigue, non sta, come nel caso della democrazia, in una qualche tensione tra aspetti normativi ed empirici, bensì in fattori tutti empirici: questa ampia categoria dovrebbe comprendere le numerose varietà non democratiche e, al tempo stesso, non dovrebbe essere tanto generale da avere scarsa significatività o rilevanza. È, dunque, opportuno cominciare con il dividere questa categoria in quattro sottotipi: oltre al regime autoritario, il sottotipo più importante e con un maggior numero di esempi, vanno considerati il regime totalitario, quello tradizionale e l'ibrido istituzionale, che in particolare raccoglie tutti i casi di regime nelle fasi di mutamento e che, dunque, presentano caratteristiche dell'uno o dell'altro sottotipo, di solito per un periodo di tempo limitato. Alla fine del XX secolo, a questi altri sottotipi corrisponde indubbiamente un numero di casi inferiore. Tuttavia, la ridotta quantità viene largamente compensata dalle diversità istituzionali che emergono e dall'importanza dei paesi, che soprattutto nel passato sono stati fatti rientrare in questi sottotipi.

Cominciando dai regimi autoritari, numerosi sono stati i tentativi di fornire definizioni adeguate (v. Bayart, 1976). Il principale difetto di molti di essi sta nel generalizzare e cercare di rendere applicabili a più casi modelli tratti da un'unica esperienza storica. Ad esempio, Marx propone la categoria del bonapartismo; Gramsci quella simile del cesarismo; altri autori usano espressioni come neobismarckismo (v. Hermet, 1975), fascismo e diverse altre. La proposta che è sembrata più convincente in quanto riesce a conciliare meglio l'esigenza di una generalità significativa e quella di una più ampia applicabilità sembra quella di Linz. Elaborata più di venti anni fa e ormai ampiamente accettata, questa definizione propone di considerare autoritario ogni "sistema politico con pluralismo politico limitato e non responsabile, senza una elaborata ideologia-guida, ma con mentalità caratteristiche, senza mobilitazione politica estesa o intensa, tranne che in alcuni momenti del loro sviluppo, e con un leader o talora un piccolo gruppo che esercita il potere entro limiti formalmente mal definiti ma in realtà abbastanza prevedibili" (v. Linz, 1964, p. 255). Vengono così individuate cinque dimensioni o variabili rilevanti: pluralismo limitato, mentalità caratteristiche, assenza di mobilitazione politica, leader o piccolo gruppo che esercita il potere, limiti formalmente mal definiti.Innanzitutto, a livello di cittadini, l'aspetto più importante è il livello di mobilitazione, ossia, specificando meglio, il quantum di partecipazione di massa indotta e controllata dall'alto. Ai cittadini non sono riconosciute né autonomia, né indipendenza; nelle fasi di maggiore stabilità autoritaria, la politica dei governanti sarà quella di mantenere la società civile fuori dall'arena politica; in ogni modo, un pur basso livello di partecipazione, né esteso né intenso, può essere voluto e controllato dall'alto. Questo assetto ha almeno due implicazioni a livello di regime. Primo: l'esistenza di efficaci apparati repressivi che siano in grado di attuare le predette politiche di smobilitazione, quali i servizi di sicurezza, autonomi o all'interno della struttura militare. Secondo: la debolezza o l'assenza di strutture di mobilitazione, quali il partito unico o istituzioni statali simili, cioè strutture in grado di provocare e controllare, al tempo stesso, la partecipazione. Ovviamente vi è anche un altro aspetto implicito da non dimenticare: l'assenza di garanzie reali attinenti ai diversi diritti politici e civili.

Centrale è, poi, il pluralismo limitato e non responsabile di tutti gli attori politicamente rilevanti e attivi nel regime. Di conseguenza, per ogni regime autoritario bisogna vedere quali siano gli attori rilevanti, che si possono distinguere in attori istituzionali e attori sociali politicamente attivi. I primi sono, ad esempio, l'esercito, la burocrazia o una parte di essa, l'eventuale partito unico; i secondi, la Chiesa, gruppi industriali o finanziari, i proprietari terrieri, in qualche caso persino i sindacati o strutture economiche transnazionali che hanno importanti interessi nel paese. Infine, tali attori non sono politicamente responsabili secondo il meccanismo tipico delle liberaldemocrazie di massa, cioè attraverso elezioni libere, competitive, corrette. Dunque, se 'responsabilità' vi è, questa viene fatta valere di fatto, a livello di politica invisibile nelle contrattazioni che vengono effettuate, ad esempio, tra militari e gruppi economici o proprietari terrieri. Inoltre, le elezioni o altre forme di democrazia che eventualmente possano esserci, quali le consultazioni dirette attraverso referendum o plebisciti, non hanno significato sostanziale e non sono caratterizzate da effettiva competizione. Esse hanno soprattutto un significato simbolico di legittimazione, espressione di consenso e sostegno a favore del regime da parte di una società civile controllata e non autonoma. Questo non significa affatto che le elezioni nei regimi autoritari non abbiano senso. Al contrario svolgono diverse funzioni, di cui quelle sopra indicate sono solo le più importanti (v. Hermet e altri, 1973).

La nozione di pluralismo limitato è stata criticata da alcuni studiosi. L'argomento principale addotto è che il termine 'pluralismo' suggerisce una sorta di legittimità di attori diversi e in questo senso avvicina il regime autoritario a quello democratico, mentre trascura tutta la realtà caratterizzata da repressione e impossibilità di espressione sia dei diritti civili e politici che delle domande reali della società. Dunque, sotto questo profilo parlare di pluralismo è sostanzialmente fuorviante. L'obiezione viene superata sottolineando che il pluralismo di cui si tratta non è quello illimitato proprio delle liberaldemocrazie di massa, caratterizzato da competizione e garanzia reale di quei diritti civili e politici. Con esso si vuole intendere solo che più di un attore a livello di élite è rilevante per il regime in esame; e proprio l'aggettivo 'limitato', infatti, sottintende l'esistenza di controllo e repressione da parte dei governanti.

Il tentativo più importante, dopo quello di Linz, di definire un regime autoritario (v. Rouquié, 1975) fa un passo avanti proprio nella direzione del riconoscimento e dell'identificazione di una pluralità di attori importanti. Partendo dall'analisi del concetto di bonapartismo in Marx, Rouquié afferma: "sistema semi-competitivo di tipo bonapartista [...] è il regime sostenuto da una burocrazia civile e militare, relativamente indipendente dai gruppi sociali dominanti, che si sforza di risolvere i conflitti che paralizzano la classe dirigente depoliticizzando, in modo non violento (o non terrorista), l'insieme delle classi della società" (v. Rouquié, 1975). In più rispetto a Linz, questa definizione nella sua seconda parte attribuisce maggiore importanza alla funzione, all'impatto del regime e alle politiche realizzate piuttosto che alle istituzioni. Nella sua prima parte individua gli attori del regime, la burocrazia civile e militare. In questo senso, alla fine individua solo un sottotipo di regime autoritario (quello civile-militare) (v. fig. 2), non riuscendo così a coprire tutto l'ampio genus autoritario.

La nozione di pluralismo limitato acquista maggiore spessore e significato se collegata a un altro concetto, quello di coalizione dominante. Con tale espressione si vogliono indicare gli attori, istituzionali e non, i quali formano l'alleanza, anche solo di fatto, che mantiene più o meno stabile quello specifico autoritarismo. Un'accurata individuazione di quale pluralismo limitato e di quale coalizione dominante esistano in un certo regime autoritario consente di analizzarne più approfonditamente i sottotipi. Per di più, se il pluralismo sottintende la presenza di più attori ovvero il fatto che non vi è un solo attore in grado di monopolizzare tutte le risorse politicamente rilevanti, si può capire meglio come in questo tipo di regime si sia creato anche uno spazio oggettivo per le opposizioni. Sia lo stesso Linz (v., 1973) che Germani (v., 1975) si sono fermati ad analizzare i diversi tipi e forme di opposizione, semi-opposizione o anche pseudo-opposizione che vi possono essere in quel regime: dall'opposizione attiva a quella passiva, da quella legale a quella alegale e illegale. In questo regime può essere perfino più conveniente tollerare un certo grado di opposizione o mantenere una pseudo-opposizione che dà una vernice liberale a quell'autoritarismo. La terza caratteristica dell'autoritarismo riguarda il grado di elaborazione della giustificazione ideologica del regime. L'autoritarismo è contraddistinto dal fatto che la sua legittimazione avviene sulla base di "mentalità", secondo l'espressione mutuata dal sociologo tedesco Geiger, cioè semplicemente sulla base di alcuni "atteggiamenti intellettuali", alcuni valori generali, più o meno ambigui, sui quali è più facile trovare un accordo tra gli attori diversi, con differenti caratteristiche e interessi (v. Linz, 1975, pp. 266-269). Per essere più precisi si tratta di valori, quali patria, nazione, ordine, gerarchia, autorità, e altri. Non vi sono, cioè, elaborazioni ideologiche articolate e complesse che giustificano e servono a sostenere il regime.

A livello di strutture politiche, i "limiti formalmente mal definiti, ma [...] abbastanza prevedibili" entro cui i governanti autoritari esercitano il proprio potere contrastano con la "certezza del diritto" prescrittivamente propria degli assetti democratici, e consentono loro di esercitare il proprio potere con maggiore discrezionalità. In altre parole, se, come suggerisce una consolidata tradizione teorica, la legge è la principale difesa del cittadino ed è all'origine stessa delle democrazie occidentali, l'assenza di norme ben definite consente al contrario un controllo della società civile e priva il cittadino di proprie sfere autonome e garantite di fronte al potere autoritario.

L'ultima caratteristica fa riferimento alle "autorità", e più esattamente al "leader o piccolo gruppo" al potere. Effettivamente questi regimi sono caratterizzati da una notevole personalizzazione del potere, dalla visibilità del leader, talora carismatico, oppure di poche persone che detengono di fatto le leve del potere in quanto sono presenti negli organi di vertice.

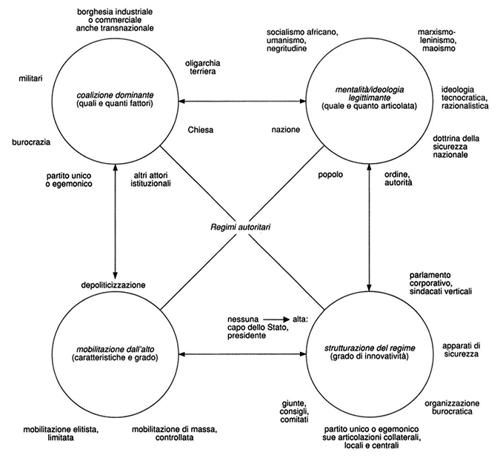

Definita la categoria centrale di riferimento, il principale passo successivo è distinguere all'interno di tale tipo di regime, che presenta un notevolissimo ambito di variazione. Va, però, precisato che i criteri riguardanti l'esistenza di un leader o piccolo gruppo e i limiti mal definiti al potere autoritario sono poco utili nel distinguere tra gli autoritarismi, o anche tra i regimi non democratici. Qualsiasi regime può avere di volta in volta un leader o un piccolo gruppo al suo vertice potestativo senza che per questo cambi il tipo di autoritarismo o serva a distinguere tra un regime autoritario e un altro non autoritario, ma anche non democratico. Parimenti, i limiti mal definiti sono anch'essi propri di tutti i regimi autoritari e di molti altri non democratici. Questa dimensione sembra piuttosto variare e dipendere dalle tradizioni giuridiche del paese e dalla durata del regime. Restano, dunque, tre dimensioni centrali - pluralismo limitato, mentalità caratteristiche, mobilitazione politica - a cui va aggiunta una quarta, molto rilevante in un'analisi che privilegi gli aspetti politici: il grado di strutturazione del regime. Occorre, cioè, controllare anche in che misura il regime autoritario crea e, eventualmente, istituzionalizza nuove e diverse strutture politiche caratterizzanti, quali il partito unico, i sindacati anche verticali, distinte forme di assemblee parlamentari, sistemi elettorali caratteristici, o, comunque, altri organi specifici e diversi da quelli del regime precedente.

Anche le altre tre dimensioni principali necessitano di precisazione. In quanto alla prima, non è rilevante solo il numero di attori che costituiscono la cosiddetta coalizione dominante, ma è importante indicare anche quali siano tali attori. La prima dimensione riguarda dunque il tipo di coalizione dominante e gli altri che la compongono: attori istituzionali (burocrazia, militari) e/o politici (partiti, sindacati) e/o socioeconomici (gruppi oligarchici di proprietari terrieri, diversi gruppi di imprenditori, borghesia commerciale). In quanto alla seconda, non basta cercare di fissare il grado di ideologizzazione. È indispensabile capire anche quali valori servono a giustificare e legittimare il regime: tradizionali, moderni, o quali altri. In quanto alla terza, benché considerare il quantum di mobilitazione dall'alto (e la sua possibile istituzionalizzazione) sia indubbiamente l'aspetto più importante, è opportuno integrarla con l'indicazione delle caratteristiche della mobilitazione soprattutto in relazione agli altri tre aspetti sopra menzionati. La fig. 1 riassume e precisa i quattro criteri e le loro specificazioni empiriche (v. anche Morlino, 1986).

Tutte le dimensioni indicate sono in relazione, più o meno stretta, tra loro. È così possibile ipotizzare due modelli autoritari polari a cui corrispondono gli estremi di ciascuna dimensione. Il primo polo può essere dato, per così dire, dall'autoritarismo perfetto caratterizzato da: accentuato pluralismo di attori rilevanti, assenza di ideologie, assenza di mobilitazione, scarsa strutturazione caratteristica del regime. Il secondo polo configura il quasi-totalitarismo, pur nell'ambito autoritario: forte presenza del partito unico in posizione dominante, alto livello di ideologizzazione, alta mobilitazione ed esistenza di istituzioni caratteristiche del regime. Tra i due poli si situa una gamma di configurazioni più specifiche sia se si tiene conto degli attori, delle mentalità, della mobilitazione, sia se si riflette sulla possibilità di combinazioni miste in cui, ad esempio, uno scarso numero di attori rilevanti si combina con scarsa ideologizzazione, bassa mobilitazione, inesistente strutturazione. L'ambito di variazione tra autoritarismo e autoritarismo è così vasto e variegato che rimane la necessità di delineare alcuni modelli considerati più rilevanti, indicandone meglio le caratteristiche (v. fig. 2).

Le politiche attuate dal regime in settori diversi (industria, agricoltura, istruzione o altro) e il grado di repressione che lo contraddistingue non vanno considerate tra le dimensioni distintive degli autoritarismi. Infatti, le politiche possono essere in buona misura connesse alla coalizione dominante e alle mentalità ideologiche che caratterizzano un certo regime autoritario. Il grado di repressione può eventualmente dedursi dalla strutturazione del regime e dal grado di mobilitazione dall'alto. In ogni caso, politiche e forme o grado di repressione cambiano nell'ambito dello stesso regime da un periodo all'altro. Dunque, sono meno utili a capire gli aspetti strutturali e più stabili che definiscono un tipo di autoritarismo e lo differenziano da un altro. Pur senza negarne l'importanza in sé, non sono, quindi, dimensioni 'prime' non riducibili e riconducibili ad altre; si tratta al contrario di dimensioni (e variabili) sempre 'dipendenti' o secondarie. La fig. 2 propone sia le principali varianti autoritarie che gli altri tipi non democratici (v. Morlino, 1986). A questo proposito, gli studi e le ricerche sul totalitarismo sono numerosi e di notevole qualità, data soprattutto l'importanza dei due paesi solitamente e indiscutibilmente fatti rientrare in questa categoria, la Germania nazista e l'Unione Sovietica stalinista. Ferma restante la differenza, spesso trascurata, tra autoritarismo e totalitarismo, le dimensioni che emergono dalla definizione di autoritarismo servono bene a dare una prima indicazione sui regimi totalitari, che sono così contraddistinti da: a) assenza di pluralismo e ruolo preminente del partito unico, che è una struttura burocratica e gerarchizzata, articolata attraverso una serie complessa di organizzazioni che servono a integrare, politicizzare, controllare, spingere alla partecipazione tutta la società civile; e, inoltre, subordinazione di tutti gli altri possibili attori (dai militari alla burocrazia civile, alla Chiesa) al partito unico, che quindi occupa una posizione veramente centrale e determinante; b) un'ideologia articolata e rigida, finalizzata alla legittimazione e al mantenimento del regime e a dare contenuto alle politiche di mobilitazione e alle stesse politiche sostantive; c) alta e continua mobilitazione sostenuta dalla ideologia e dalle organizzazioni partitiche e sindacali, anche esse subordinate al partito; d) un piccolo gruppo o un leader al vertice del partito unico; e) limiti non prevedibili al potere del leader e alla comminazione di sanzioni.

Questi elementi non sono, però, sufficienti a caratterizzare il totalitarismo. Oltretutto, vi è il problema di distinguere tra un totalitarismo di destra e un totalitarismo di sinistra, proprio tenendo presenti i due principali casi sopra citati. Sul primo punto, allora, occorre precisare che "l'ideologia totalitaria è un nucleo progettuale [...] di trasformazione totale della realtà sociale" (v. Fisichella, 1976, p. 209). Inoltre, non basta sottolineare le forme di accentuata repressione a cui fa ricorso tale regime. Va specificato altresì che il terrore totalitario si esprime anche nei riguardi di "nemici potenziali", di "nemici oggettivi", di "autori di delitti possibili", di innocenti, di amici e seguaci, cioè nei riguardi di tutti coloro che in un modo o nell'altro, indipendentemente dalle loro intenzioni soggettive, possono costituire un intralcio alle politiche del regime, o meglio del leader, anche se si tratta di membri della stessa élite dirigente; che tale terrore si sostanzia in una sorta di "universo concentrazionista", caratterizzato sia dalla quantità di persone coinvolte sia dall'essere "una struttura politica di sradicamento del tessuto sociale", che fa sentire le sue conseguenze sull'intero corpo sociale (ibid., pp. 61-94). Queste considerazioni portano anche a notare che se nel regime autoritario vi è una qualche prevedibilità della sanzione, al contrario nel regime totalitario l'imprevedibilità è completa. Infine, toccando quello che è l'aspetto più appariscente, il regime totalitario presenta un alto grado di mobilitazione insieme agli altri caratteri già detti, ma tali processi hanno come obiettivo una profonda trasformazione, e in questo senso si può parlare di "rivoluzione permanente" e di istituzionalizzazione del disordine rivoluzionario: "la struttura organizzativa e la meccanica funzionale dello Stato totalitario riproducono il medesimo principio di disordine civile e di instabilità permanente" (ibid., p. 119). A questo punto si possono considerare le differenze tra i due esempi maggiori di totalitarismo, cioè tra Germania nazista e Unione Sovietica stalinista. Questo problema è affrontato da diversi autori, ad esempio da Talmon (v., 1952; tr. it., pp. 14-17). Non è semplice tuttavia dare una risposta rigorosa e precisa. Si può iniziare sottolineando le differenze tra le ideologie: nazionalista quella nazista (o fascista), internazionalista quella sovietica; con un contenuto e obiettivi di trasformazione profonda la seconda assai più della prima; pronta a sottolineare il ruolo del leader e dell'élite la prima rispetto alla seconda, che invece si presenta come più 'democratica'; infine, l'accentuazione del razzismo nel primo caso, invece assente nel secondo. Diverse altre differenze possono essere evidenziate paragonando le principali strutture portanti, ovvero i partiti unici rispetto alle diverse origini sociali dei gruppi dirigenti, ovvero rispetto alla possibilità di istituzionalizzare organizzazioni paramilitari (come nel caso nazista ma non in quello sovietico). Scendendo nei dettagli dei due diversi concreti regimi si potrebbero individuare ancora altre differenze. Sicché al problema teorico generale (differenza fra totalitarismo di destra e totalitarismo di sinistra) una risposta rigorosa può essere data solo rispondendo alla domanda: quali sono le differenze tra Germania nazista e Unione Sovietica stalinista? Per alcune peculiarità rispetto ai regimi autoritari e per la loro notevole distanza da quelli totalitari, un cenno a parte meritano i regimi tradizionali, di cui restano pochissimi casi. Ad esempio, due di questi potrebbero essere l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. La loro base di legittimazione si intende bene se si pensa al patrimonialismo di cui parla Weber e al ruolo di istituzioni come la monarchia. Le loro caratteristiche sono meglio comprensibili nei due sottotipi. I regimi sultanistici sono basati sul potere personale del sovrano che tiene legati i suoi collaboratori con un rapporto fatto di paure e ricompense; sono tipicamente regimi legibus soluti, dove le decisioni arbitrarie del sovrano non sono limitate da norme, né devono essere giustificate su base ideologica. Dunque, vi è un uso del potere in forme particolaristiche e per fini essenzialmente privati. In questi regimi l'esercito e la polizia giocano un ruolo centrale, mentre evidentemente manca sia qualsiasi ideologia che una qualche struttura di mobilitazione di massa, come è di solito il partito unico. Si è, insomma, in un ambito politico dominato da élites e istituzioni tradizionali.

Sono regimi tradizionali anche le oligarchie competitive. In esse persistono elementi culturali tradizionali, e in particolare i valori e le istituzioni religiose hanno notevole importanza. Inoltre, nelle loro specie del caudillismo e del caciquismo, sono caratterizzate da alleanze politiche tra le élites detentrici del potere centrale e i bosses locali, che 'forniscono' voti in cambio di protezione politica o semplicemente di non interferenza nel governo locale, paternalistico e autoritario. La base economica è prevalentemente - ma non esclusivamente - agraria (v. Linz, 1975, pp. 252-264). Infine, si devono ricordare quei regimi che configurano dei veri e propri ibridi istituzionali. Si tratta di regimi non più completamente autoritari e non ancora pienamente entrati nel genus democratico. Usando una terminologia nota nel mondo iberico si potrebbe parlare anche di dictablandas e di democraduras (v. Rouquié, 1975; v. O'Donnel e altri, 1986). Qui se ne accenna proprio per il diffondersi di tale fenomeno nell'ambito dei processi di democratizzazione degli anni ottanta e novanta, che vedono la sempre maggiore affermazione - almeno a livello simbolico, di propaganda e di accettazione verbale - delle democrazie di tipo occidentale. Il fenomeno riguarda certe aree dell'America centrale, dell'Africa e dell'Asia. È opportuno iniziare dal regime che ha configurato un ibrido istituzionale del tutto speciale, la democrazia razziale. In paesi come il Sudafrica o la Rhodesia del Sud, prima che diventasse Zimbabwe, e prima delle trasformazioni in direzione democratica sono convissuti principî e istituzioni liberaldemocratiche per la minoranza bianca e principî autoritari per la maggioranza negra, cui non veniva riconosciuta la cittadinanza politica.Ibridi istituzionali o, meglio, regimi di transizione in senso stretto sono tutti quei regimi preceduti da un'esperienza autoritaria, cui faccia seguito un inizio di apertura, liberalizzazione e parziale rottura della limitazione del pluralismo. Questo significa che accanto ai vecchi attori del precedente regime autoritario, appartenenti a una coalizione ormai non più dominante né coesa, sono emerse chiaramente delle opposizioni, grazie anche a un parziale, relativo riconoscimento dei diritti civili. Tali opposizioni sono ammesse a partecipare al processo politico, ma sostanzialmente escluse da ogni possibilità di accedere al governo. Esistono, dunque, più partiti di cui uno resta dominante-egemonico in elezioni semicompetitive, dove contemporaneamente una forte, reale competizione vi è già tra i candidati all'interno di quel partito. Gli altri partiti sono poco organizzati, di recente creazione o ricreazione e scarso seguito. Vi è una partecipazione reale, per quanto ridotta, non solo in periodo elettorale. Una legge elettorale fortemente distorcente provvede a mantenere un enorme vantaggio nella distribuzione dei seggi al partito dominante-egemonico, di solito piuttosto una struttura burocratico-clientelare. Questo significa che ormai è assente qualsiasi giustificazione del regime anche solo sulla base di valori onnicomprensivi e ambigui. La mobilitazione autoritaria è, se vi è stata, solo un ricordo del passato.

Assenti sono anche evidenti forme di repressione poliziesca - e quindi, scarso è il ruolo dei relativi apparati. Complessivamente, esiste una scarsa istituzionalizzazione e, soprattutto, organizzazione dello 'Stato', se non un vero e proprio processo di deistituzionalizzazione. I militari possono, però, mantenere un ruolo politico evidente, pur se sempre meno diretto ed esplicito. Per intendere meglio questo modello si può aggiungere che esso scaturisce dal tentativo almeno provvisoriamente riuscito, messo in atto dalla parte moderata degli attori governanti nel precedente regime autoritario, di resistere alle pressioni interne ed esterne alla coalizione dominante, di continuare a mantenere l'ordine e i precedenti assetti distributivi, di soddisfare in parte - o almeno mostrare di soddisfare - la domanda di trasformazione in senso democratico voluta da altri attori, di cui si riesce a contenere anche la partecipazione. Si possono avere diverse varianti di regimi di transizione quanti sono i tipi autoritari sopra indicati. Finer sembra voler cogliere questo fenomeno quando tratta delle "democrazie di facciata" e delle "quasi-democrazie" (v. Finer, 1970, pp. 441-531). Ma analizzando meglio questi due modelli, si vede che il primo può essere ricondotto alla categoria dei regimi tradizionali e il secondo rientra nel più vasto genus autoritario. Infatti, esempi tipici di quasi-democrazie sono considerati il Messico prima del 1976 o alcuni paesi africani retti da partiti unici. I casi che si potrebbero fare rientrare in questo modello sono numerosi e indicativi della sua potenziale rilevanza, a cominciare proprio dal Messico, ma dopo il 1976.

Altri criteri di analisi

Un altro modo di discernere tra i diversi regimi politici è affidarsi non ad analisi e tipologie qualitative, ma a indicatori e misure quantitativi (v. Morlino, 1975; v. Bollen, 1980). Alcuni autori, ad esempio, si sono concentrati sullo sviluppo democratico come aspetto chiave da misurare e attraverso cui distinguere regimi democratici da altri non democratici. La maggioranza di questi autori, tuttavia, è partita dall'analisi dei meccanismi 'in entrata' delle liberaldemocrazie ovvero di alcuni aspetti riguardanti le strutture decisionali, partitiche, elettorali dei regimi considerati. Al di là di diversi aspetti più strettamente tecnici, il problema maggiore nell'uso di quegli indicatori e relative misure è dato dalla trasformazione in numeri e, in questo senso, in quantità di aspetti squisitamente qualitativi. Infatti, l'operazione di traduzione da qualità a quantità è largamente affidata al giudizio soggettivo dello studioso. Dunque, sotto questo profilo, le manca quel requisito di replicabilità, indispensabile per essere scientificamente corretta.

Senza entrare nei dettagli dei singoli tentativi, basterà ricordare che gli indicatori e le misure di democrazia che hanno dato i migliori risultati sono quelli che, restringendo la portata dell''oggetto' da misurare, si sono fissati sul grado di rispetto e garanzia reale dei diritti politici e civili. In questa ottica, tutta 'liberale', il tentativo più sistematico, in quanto replicato negli anni e condotto su tutti i paesi indipendenti nonché frutto di analisi accurate della realtà di ciascun paese, sembra quello di Gastil e della Freedom at Issue di New York. Gli indicatori di diritti politici sono derivati dalla risposta ai seguenti quesiti: 1) le elezioni a suffragio universale provano l'esistenza di competizione e opposizione significative; 2) l'opposizione ha vinto recentemente le elezioni; 3) vi sono diversi partiti politici; 4) esistono dei candidati indipendenti; 5) candidati e votazioni sono autentici; 6) gli eletti hanno un effettivo potere; 7) i leaders al potere sono stati eletti di recente; 8) ci sono autentiche votazioni a livello locale; 9) il regime è libero dal controllo dei militari; 10) il regime è libero dal controllo straniero? Gli indicatori dell'esistenza dei diritti civili vengono desunti dalla risposta ai seguenti quesiti: 1) esiste un grado generalizzato di alfabetizzazione; 2) esiste una stampa indipendente; 3) vi sono tradizioni di libertà di stampa; 4) la stampa è libera da censura o strumenti equivalenti; 5) fino a che punto la radio e la televisione sono indipendenti; 6) hanno luogo discussioni pubbliche aperte; 7) il giudiziario è realmente indipendente; 8) vi sono organizzazioni private indipendenti? Sulla base delle risposte a queste domande Gastil è riuscito a costruire due diverse scale che vanno da 1, massimo di diritti politici ovvero massimo di libertà, a 7, minimo di diritti o minimo di libertà, per i diversi paesi del mondo (v. Gastil, 1980).

Ovviamente procedendo in questo modo si sono messi insieme regimi politici che, sul piano empirico, si possono considerare democratici e regimi che tali non sono. Esiste, quindi, il problema di fissare la soglia al di sopra della quale un dato regime non può più essere considerato una liberaldemocrazia. Il problema è stato risolto decidendo di considerare ragionevolmente non democratici i paesi che in entrambe le scale riportavano un punteggio superiore a 34, con una fascia di casi intermedi intorno a quei punteggi. Anche la soluzione di questo problema mostra esplicitamente i limiti dei tentativi di misurazione, numerosi e ripetuti. Di essi, tuttavia, quello di Gastil rimane il più significativo.

Conclusioni

La messa a punto analitica iniziale e lo spazio dedicato ai regimi democratici, pur senza trascurare completamente le esperienze di segno opposto, sono giustificati soprattutto dall'attenzione prevalente data ai regimi successivi alla seconda guerra mondiale, nella seconda metà del XX secolo. Il problema scientifico che sta dietro un simile modo di procedere non è più, come è stato per molti secoli almeno dopo Aristotele, individuare la migliore forma di governo, e non è neppure compiere uno sforzo conoscitivo delle realtà politiche vigenti in questi decenni. È, invece, in primo luogo il tentativo di capire, se non dominare, il mutamento a livello di macro-politica. Infatti, solo tipologie più accurate e che richiedono più informazioni su un dato paese consentono di rilevare meglio il passaggio da un regime a un altro, e soprattutto da una democrazia a un'altra. In questo senso, i diversi autori si sono cimentati in una sfida che può lasciare insoddisfatti per i risultati raggiunti, ma che rimane la sfida intellettuale più importante a cui rispondere in questo settore dell'analisi politica. (V. anche Autoritarismo; Democrazia; Dittatura; Elezioni: sistemi elettorali; Governo, forme di; Partiti politici e sistemi di partito; Sistemi politici comparati; Totalitarismo).

Bibliografia

Almond, G.A., Powell, G.B., Comparative politics. A developmental approach, Boston 1966 (tr. it.: Politica comparata, Bologna 1970).

Bayart, J.F., L'analise des situations autoritaires. Étude bibliographique, in "Revue française de science politique", 1976, XXVI, pp. 483-520.

Bebler, A., Seroka, J. (a cura di), Contemporary political systems. Classifications and typologies, London-Boulder, Col., 1990.

Bogdanor, V., Butler, D. (a cura di), Democracy and elections: electoral systems and their political consequences, Cambridge 1983.

Bollen, K.A., Issues in the comparative measurement of political democracy, in "American sociological review", 1980, XLV, pp. 370-390.

Ceccanti, S., Massari O., Pasquino G., Semipresidenzialismo. Analisi delle esperienze europee, Bologna 1996.

Collier, D., Levitski, S., Democracy 'with adjectives'. Finding conceptual order in recent comparative research, non pubbl. 1994.

Dahl, R.A., Poliarchy. Participation and opposition, London-New Haven, Conn., 1970.

Duverger, M., Les partis politiques, Paris 1951 (tr. it.: I partiti politici, Milano 1961).

Duverger, M., A new political system model: semi-presidential government, in "European journal of political research", 1980, VIII, pp. 165-187.

Easton, D., A systems analysis of political life, New York 1965.

Finer, S.E., Comparative government, Harmondsworth 1970.

Fishman, R.M., Rethinking State and regime: southern Europe's transition to democracy, in "World politics", 1990, XLIII, pp. 423-440.

Fisichella, D., Analisi del totalitarismo, Firenze-Messina 1976.

Gastil, R., Freedom in the world, New York 1980.

Germani, G., Sociologia della modernizzazione, Roma-Bari 1975.

Giannini, M.S., Prefazione a G. Burdeau, Il regime parlamentare nelle costituzioni europee del dopoguerra, Milano 1950.

Grofman, B., Lijphart, A. (a cura di), Electoral laws and their political consequences, New York 1986.

Hermet, G., Dictature bourgeoise et modernization conservatrice, in "Revue française de science politique", 1975, XXV, pp. 1029-1061.

Hermet, G., Rouquié, A., Linz, J.J., Des élections pas comme les autres, Paris 1973.

Jones, M.P., A guide to the electoral systems of the Americas, in "Electoral studies", 1995, XIV, pp. 3-27.

Karl, T.L., Schmitter P.C., Modes of transition and types of democracy in Latin America, Southern and Eastern Europe, parz. pubbl. in "International social science journal", 1991, CXXVIII, pp. 269-284.

Lange, P., Meadwell, H., Typologies of democratic systems: from political inputs to political economy, in New directions in comparative politics (a cura di H. Wiarda), Boulder, Col.-London 1985.

Lijphart, A., Typologies of democratic systems, in "Comparative political studies", 1968, I, pp. 3-44.

Lijphart, A., Democracies: patterns of majoritarian and consensus government in twenty-one countries, London-New Haven, Conn., 1984 (tr. it.: Le democrazie contemporanee, Bologna 1988).

Lijphart, A. (a cura di), Parliamentary vs. presidential government, Oxford 1992.

Lijphart, A., Electoral systems and party systems. A study of twenty-seven democracies 1945-1990, Oxford 1994.

Linz, J.J., An authoritarian regime: the case of Spain, in Cleavages, ideologies and party systems (a cura di E. Allardt e Y. Littunen), Helsinki 1964.

Linz, J.J., Opposition in and under an authoritarian regime: the case of Spain, in Regimes and oppositions (a cura di R.A. Dahl), New Haven, Conn.-London 1973.

Linz, J.J., Totalitarian and authoritarian regimes, in Handbook of political science (a cura di F.I. Greenstein e N.W. Polsby), vol. III, Macropolitical theory, Reading, Mass., 1975, pp. 175-411.

Linz, J.J., Valenzuela, A. (a cura di), The failure of presidential democracy, Baltimore, Md.-London 1994 (tr. it.: Il fallimento del presidenzialismo, Bologna 1995).

Morlino, L., Misure di democrazia e di libertà, in "Rivista italiana di scienza politica", 1975, V, pp. 131-166.

Morlino, L., Autoritarismi, in Manuale di scienza politica (a cura di G. Pasquino), Bologna 1986.

Morlino, L. (a cura di), Costruire la democrazia. Gruppi e partiti in Italia, Bologna, 1991.

O' Donnell, G., Schmitter, P.C., Whitehead, L. (a cura di), Transitions from authoritarian rule, Baltimore, Md., 1986.

Pizzorno, A., I soggetti del pluralismo, Bologna 1980.

Pomper, G.M., Concepts of political parties, in "Journal of theoretical politics", 1992, IV, pp. 143-159.

Powell, B.G., Contemporary democracies. Participation, stability and violence, Cambridge, Mass., 1982.

Przeworski, A., Some problems in the study of the transitions to democracy, in Transitions from authoritarian rule (a cura di G. O'Donnell, P.C. Schmitter, L. Whitehead), Baltimore, Md., 1986.