Sardegna

Sardegna

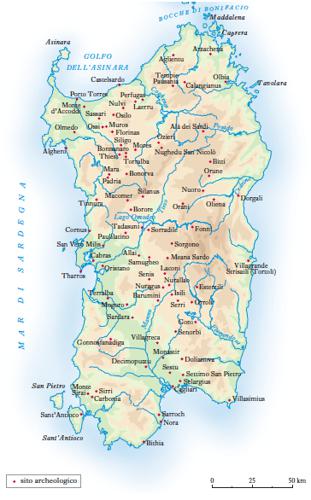

Regione dell’Italia insulare. L’uomo è presente in S. fin dal Paleolitico. A partire dall’inizio del 6° millennio a.C. l’isola subisce un’intensa colonizzazione neolitica, a opera di popolazioni portatrici di nuove tecnologie agro-pastorali e di lavorazione dei materiali. Nel Neolitico finale si sviluppano le tombe di tipo domus de janas e i luoghi di culto. Nella prima metà del 3° millennio si diffondono in S. varie facies eneolitiche, fra cui quella di Monte Claro, con la comparsa di grandi abitati nel Campidano, forse collegati all’acquisizione dell’aratro a trazione animale. Con la fine dell’antica età del Bronzo ha inizio la costruzione dei primi nuraghi, la cui struttura evolve fino a nuraghi classici a tholos, che segnano la transizione all’età del Ferro. La civiltà nuragica, caratterizzata da complesse manifestazioni artistiche e simboliche, raggiunse il suo acme tra il 9°-8° sec. a.C. e la fine del 6° sec. a.C., in concomitanza con l’arrivo dei fenici. Mentre la parte centrale della S. (chiamata dai greci Ichnoussa o Sardo) restava saldamente in mano ai sardi le coste venivano lentamente occupate dai fenici, che sembra siano giunti sull’isola già nel corso del 9° sec. a.C., anche se le testimonianze archeologiche ed epigrafiche ne attestano una stabile presenza solo a partire dalla fine dell’8° secolo. La colonizzazione condotta dai fenici di Cartagine (punici) proseguì nel corso del 7° sec. e, attorno alla metà del 6° sec., si ebbe la spedizione di Malco. I fenici, e in particolare poi i cartaginesi, aiutati anche dagli etruschi, difesero l’isola dai tentativi di colonizzazione dei greci di Focea. Le città dei fenici (quasi tutte sul litorale occidentale e meridionale) come Caralis (Cagliari), Nora, Sulci, Tharros, Bosa e Olbia, erano rette da sufeti e da un senato; la classe dominante era costituita da una aristocrazia commerciale, mentre libici e sardi attendevano alla coltivazione della terra e allo sfruttamento delle miniere. Poco dopo il termine della prima guerra punica (241), l’isola passò ai romani a causa della rivolta dei mercenari cartaginesi di stanza nell’isola, in collegamento con alcune colonie fenicie insofferenti del dominio di Cartagine; ma subito (236-231) cominciarono le rivolte dell’elemento punicizzato e degli indigeni sardi, anche dopo l’erezione della S. a provincia insieme con la Corsica (226). Particolarmente gravi le rivolte di Ampsicora, un latifondista punicizzato, sostenuto da una flotta cartaginese (216), e quelle del 177-176 e del 126-122. Contesa aspramente nel corso delle guerre civili, la S. fu di volta in volta di Pompeo (67-49), di Cesare (49), di Ottaviano (43), di Sesto Pompeo (40-38). La penetrazione romana (vi parteciparono anche falisci e forse osci) si estese gradualmente a tutta l’isola; Cagliari fu, con Cesare, municipio, e colonie furono Turris Libissonis (Porto Torres), Sulci, Tharros. Durante l’impero la S. fu per lo più provincia imperiale (salvo brevi interruzioni durante le quali appartenne al senato) e abbastanza bene amministrata. Il cristianesimo, come già il romanesimo, vi penetrò a poco a poco, forse a opera di elementi estranei (militari, esiliati, ebrei). La generale decadenza dell’impero, fra il 4° e il 5° sec. d.C., mentre riduceva città un tempo fiorenti a modesti centri, permise l’occupazione della S. da parte dei vandali (455), che la tennero per circa ottanta anni. A costoro fu ripresa sotto Giustiniano dai bizantini (534) che la ressero a lungo, malgrado una effimera occupazione del re dei goti, Totila. Nell’abbandono in cui l’isola fu lasciata dai bizantini, la Chiesa di Roma, per opera principalmente di Gregorio Magno, fece il primo tentativo di riordinamento religioso e civile. Ma questo non valse a impedire che dal 711, per tre secoli, le coste dell’isola fossero teatro di frequenti depredazioni e stragi da parte dei mori dell’Africa, delle Baleari e poi della Sicilia. Le necessità della difesa portarono alla creazione di un unico capo militare e civile dell’isola (consul et dux, poi detto iudex) e alla divisione dopo il 1000 del territorio nelle quattro regioni geografiche dei «giudicati», Cagliari, Arborea, Logudoro, Gallura. Il primo iudex di cui si ha notizia documentata fu, per il giudicato di Cagliari, Torchitorio di Lacon-Unali, cui s’intitola una carta del 1066; e iniziò una serie della stessa famiglia che si chiuse con Costantino-Saluzio IV, morto senza eredi maschi circa nel 1162. Nell’11° e 12° sec. si esercitò nella S. l’influenza dei pisani, con abile politica di fiancheggiamento all’azione della Chiesa. L’arcivescovo di Pisa fu nominato dal papa legato pontificio in S. con primazia su tutti i vescovi dell’isola. In concorrenza con Pisa, prima sul piano commerciale e poi anche su quello politico, si posero i genovesi: fra le due repubbliche sorsero lungo il 13° sec. forti contrasti e vera guerra, dove ebbero larga parte Roma, Federico II, poi anche gli Angiò, Venezia e l’imperatore Rodolfo. Dopo varie vicende, nel corso delle quali i singoli giudicati passarono più volte dal dominio indiretto di Pisa all’egemonia della Santa Sede o di Genova, in seguito alla battaglia di Tavolara (1283), cui l’anno dopo seguì la disfatta della Meloria, i pisani dovettero accettare una dura pace (1288), con la quale cedevano Cagliari e l’intero golfo, il borgo di S. Igia, parecchi castelli dell’Arborea, e furono esclusi dal giudicato di Logudoro; i genovesi ottenevano poi per dedizione Sassari (1294). Durante il periodo dell’influenza pisana e genovese, la S. subì trasformazioni profonde nella struttura politica e sociale e vide fiorire alcune città, come Sassari costituita in comune. Anche gli antichi ordinamenti giuridici furono adattati alle nuove condizioni (Breve regni Callaris, Breve di Villa di Chiesa [il centro minerario d’Iglesias], statuti del comune di Sassari ecc.). Mentre Pisa e Genova combattevano aspramente per il predominio in S., una nuova fase si aprì con l’investitura dell’isola data da Bonifacio VIII, e poi da Clemente V, a Giacomo II d’Aragona. La coalizione degli avversari di Pisa, le defezioni dei signori, particolarmente del giudice Ugone d’Arborea, le ribellioni interne favorirono la vittoria degli Aragonesi, che riuscirono a insediarsi nell’isola a partire dal 1326. Gli Aragonesi governarono la S. privando le città della loro autonomia e iniziando una politica d’infeudamento di elementi catalani e aragonesi, anche per meglio fronteggiare le sollevazioni popolari (Sassari 1321, 1325, 1326) e le guerre con i Doria e altre famiglie. Nel 1348 i Doria erano sconfitti e cacciati dalla Sardegna. Pietro IV d’Aragona, provvedendo al riordinamento amministrativo dell’isola, e aprendo il primo Parlamento (1355), sperò di pacificarla. Ma appena egli si fu allontanato dall’isola, si ebbe un’insurrezione generale antiaragonese. Un esercito, comandato dal luogotenente generale Pietro de Luca, inviato in S. (1368), iniziò una guerra che doveva durare ancora per un cinquantennio, segnando la fine dell’indipendenza isolana. Dopo varie vicende, nelle quali particolarmente tenace si dimostrò la resistenza dei giudici d’Arborea Mariano, Ugone e poi Eleonora (quest’ultima promulgò nel 1395 la Carta de Logu de Arborea, un corpus legislativo iniziato da Mariano, che venne accettato nel 1421 dal Parlamento sardo dopo la morte di Eleonora e che rimase in vigore fino al 1713), nel 1421 Alfonso V d’Aragona espugnò Terranova e Longonsardo, ottenne la dedizione di Sassari e, riscattate alcune terre feudali, riaprì il Parlamento e riunì per la prima volta, dopo più di un secolo dall’investitura, tutta la S. sotto il proprio dominio, imponendovi un viceré. La lunga guerra degli Aragonesi per il dominio dell’isola favorì il rafforzarsi dell’aristocrazia di origine catalana e aragonese, che aspirò al monopolio delle cariche pubbliche, escludendone i sardi. Ferdinando il Cattolico, unificando la legislazione, si sforzò di cancellarne l’influenza lasciatavi da pisani e genovesi; i parlamenti furono riuniti raramente. Ma la S. fu rappresentata nel Sacro supremo consiglio d’Aragona dove fu chiamato come reggente per un certo tempo il sardo Francesco De Vico, che curò anche la raccolta delle prammatiche e dei rescritti regi. Il riordinamento dell’amministrazione della giustizia per opera di Filippo II fu improntato a umanità, nel rispetto dei diritti dei sardi. Sotto lo stesso sovrano furono emanati provvedimenti per la protezione dell’agricoltura e in genere dell’economia. Nel campo culturale furono fondate le università degli studi di Cagliari e di Sassari. Sotto l’aspetto demografico e sociale, invece, il dominio spagnolo non segnò alcun reale progresso. La popolazione diminuì. Scarsa efficacia ebbero i tentativi dei viceré di fronteggiare l’alterigia dei feudatari. I ceti cittadini rimasero sostanzialmente senza influenza nella vita economica e politica, e si aggravarono le disgraziate condizioni di esistenza dei ceti rurali. Apertasi la guerra di Successione spagnola, dei due partiti in cui si era divisa la nobiltà prevalse quello filoaustriaco aiutato dalla Gran Bretagna; dopo il bombardamento inglese di Cagliari (1708) fu firmata la resa e col Trattato di Utrecht (1713) la S. fu assegnata all’imperatore. I tentativi spagnoli di riconquistarla furono troncati dalla quadruplice alleanza di Francia, Austria, Gran Bretagna e Olanda (1718). Con il Trattato di Londra (1718) la S. passò a Vittorio Amedeo II di Savoia, che prese possesso dell’isola il 2 sett. 1720 (➔ sabaudo, Stato). Nel 1726, Benedetto XIII derogò al diritto di investitura e ad altre prerogative in favore di Vittorio Amedeo II. Sotto Carlo Emanuele III furono occupate la Maddalena, Caprera e le altre isole fra la S. e la Corsica. Alcune riforme a favore dell’industria dell’isola, iniziate con saggezza ed energia dal viceré G.B.A. San Martino d’Agliè e Rivarolo, furono continuate dal conte G.L. Bogino, che fu incaricato di sovrintendere alle cose di S. dal 1759 al 1773, cioè fino alla morte di Carlo Emanuele III; con il completamento della riforma giudiziaria, le leggi agrarie, l’impulso dato allo studio della lingua italiana e la limitazione dei privilegi del clero, egli fu il promotore del rinnovamento dell’isola. Durante la Rivoluzione francese, malgrado il fermento antifeudale esistente nelle campagne dell’isola, i tentativi della flotta francese di occupare la S., fra il dic. del 1792 e il febbr. del 1793, fallirono anche per la resistenza dei militi locali organizzati dai rami del Parlamento, gli Stamenti. Il successo della resistenza animò questi a chiedere al sovrano riforme costituzionali; fu ordinato, in risposta, lo scioglimento dell’assemblea. Acuitosi in conseguenza il contrasto fra sardi e piemontesi, questi ultimi furono cacciati da Cagliari (30 apr. 1793), poi da Sassari, Alghero, e infine dall’intera isola. Il moto politico antipiemontese si fuse con quello delle rivendicazioni economiche e sociali delle classi più disagiate. G.M. Angioj ne capeggiò le tendenze più avanzate. L’insurrezione, vittoriosa, dilagò nell’isola: nel dic. 1795 fu organizzata una spedizione punitiva contro i grandi feudatari di Sassari; in seguito, temendo il prestigio assai grande di Angioj, il viceré e i maggiorenti di Cagliari riuscirono a eliminarlo, costringendolo a fuggire in Francia. Seguì un periodo di reazione feudale e aristocratica che non riuscì a sopprimere tuttavia i movimenti antifeudali, neanche nel periodo del soggiorno nell’isola dei sovrani sabaudi (1799-1814). Nel 1802, 1812, 1816, 1821 si ripeterono i moti; Carlo Felice, viceré dell’isola fino al 1816, compì varie riforme; Carlo Alberto continuò l’opera, con l’abolizione dei feudi (1835), la creazione di istituti di beneficenza, la riforma degli studi, il risanamento di alcuni centri abitati. Nel 1847, su richiesta degli stessi Stamenti, fu abolita l’autonomia amministrativa della S., che fu unita alle province continentali. La promulgazione dello statuto anche nell’isola (1848), che inviò suoi rappresentanti al Parlamento subalpino, suggellò tale cambiamento. Tra il 1848 e il 1861 ebbero inizio le concessioni e le creazioni di società per lo sfruttamento minerario, cui fece seguito la costruzione delle linee ferroviarie, per opera della Reale compagnia delle ferrovie sarde (1862). La fine della Prima guerra mondiale, alla quale i sardi parteciparono, distinguendosi in particolare con la brigata Sassari, determinò l’inizio del nuovo fermento politico dell’isola, specialmente con la creazione, nel 1919, del Partito sardo d’azione che esprimeva le aspirazioni «sardiste» di autonomia e decentramento. Durante il fascismo furono sviluppate le opere di sistemazione idrica e di bonifica e si intensificò lo sfruttamento minerario. Dopo la Seconda guerra mondiale, un progetto di autonomia fu approvato, con molte modifiche, dall’Assemblea costituente italiana (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3); le prime elezioni regionali ebbero luogo l’8 maggio 1949.