Sciopero e serrata

Sciopero e serrata

Introduzione

Gli scioperi, il loro movimento e le loro ondate, la loro multiforme natura, la loro diffusione nelle più disparate esperienze sono argomenti di grande fascino per le scienze storico-sociali. Lo sciopero, inteso in termini molto generali come manifestazione organizzata in forma collettiva della volontà dei lavoratori di sospendere l'erogazione della prestazione lavorativa, dimostra la centralità del lavoro nella storia dello sviluppo delle società industriali. Episodi assimilabili allo sciopero sono presenti anche nelle società antiche o medievali, così come grande rilievo hanno assunto talvolta (come nell'esperienza italiana) gli scioperi dei lavoratori agricoli. Tuttavia, per molti aspetti, lo sciopero resta un fenomeno legato strettamente alla società industriale, cioè a situazioni in cui grandi masse di lavoratori, inserite nelle organizzazioni produttive, scoprono che l'altra faccia della estrema dipendenza dall'industria per le condizioni di vita e di lavoro è la possibilità di espressione della protesta con un certo potere vulnerante sull'industria stessa.

Pochi altri fenomeni sociali mostrano come gli scioperi un tale radicamento nelle realtà economiche e politiche delle società industriali, una tale combinazione della protesta con obiettivi di mutamento (fino a quelli rivoluzionari della visione utopica dello sciopero generale tipica dell'anarco-sindacalismo), una tale commistione di spontaneità e di capacità organizzative, una tale comunicazione fra logica degli interessi e logica della solidarietà, una tale varietà nelle manifestazioni concrete, una tale rilevanza nella cultura e nella storia di almeno due secoli del movimento operaio. Ma a spiegare questo fascino esiste anche una ragione di carattere strumentale: gli scioperi sono gli unici fenomeni sociali di questo tipo, le uniche azioni collettive per le quali esiste in quasi tutti i paesi industrializzati un'ampia e dettagliata documentazione statistica. La qualità di questa documentazione, come si vedrà, non è sempre adeguata, ma con le dovute cautele e integrazioni è spesso accettabile. Solo per i dati elettorali si dispone di serie storiche di tale regolarità, ampiezza, durata. Ma è certo che la partecipazione alle elezioni, dal punto di vista delle scienze sociali, non presenta la vivacità 'sociologica' della partecipazione allo sciopero, che è sempre un gesto di rottura e di sacrificio, non alieno dalla drammaticità e anche dalla violenza (di tutte le parti in gioco: lavoratori, imprenditori, Stato).

Caratteristiche qualitative del fenomeno e consistenza della documentazione statistica spiegano così il fascino, l'attrazione degli scioperi nelle scienze sociali e nelle discipline storiche. È così che in questi decenni sono potuti apparire contributi di eccezionale rilievo, sia dal punto di vista analitico che da quello della ricostruzione storico-sociale: dal famoso, e antesignano, libro di Knowles, Strikes (v. 1952) dedicato all'esperienza britannica (la più antica e continua nella storia degli scioperi) al più recente Strikes in France di Shorter e Tilly (v., 1974). L'attenzione continua non è mancata anche nelle discipline giuridiche, alle prese con il non comune problema di conciliare l'espressione di un diritto (o di una libertà) con la violazione, o la sospensione, di un contratto.

La natura degli indicatori

Nell'ambito di queste note lo sciopero verrà considerato soprattutto come espressione del 'conflitto industriale': è questa infatti la sua collocazione normale nella realtà delle società industriali. Ma non è l'unica. Non va dimenticato che in momenti particolari lo sciopero è stato utilizzato con finalità dichiaratamente politiche: un esempio famoso è quello dello sciopero generale del marzo 1920 nella Germania di Weimar contro il tentativo di colpo di Stato di Wolfgang Kapp (v. Rusconi, 1977, pp. 10-11). Anche questi casi di scioperi politici, tuttavia, si ripresentano tipicamente all'interno di cicli importanti di lotte con finalità economiche (così per il periodo tedesco del 1918-1923).Se si considera lo sciopero come una manifestazione di lotta e di protesta nell'ambito del conflitto industriale (quello connaturato all'impiego del lavoro dipendente) sorge immediata una domanda: in quale misura lo sciopero esaurisce le lotte stesse? O, detto in altri termini, in quale misura lo sciopero può essere considerato un indicatore esauriente del conflitto?

È scontato che gli scioperi, e specie quelli registrati nelle statistiche ufficiali, non esauriscono mai completamente le forme di espressione della protesta, o della 'combattività' dei lavoratori dipendenti. Ce lo ricordano puntualmente gli studiosi più attenti del fenomeno sciopero. Tali forme sono molteplici, dalle più 'normali' come un alto assenteismo o un alto turnover della manodopera, alle più eccezionali come il sabotaggio (che ha il suo famoso precursore nelle azioni del movimento luddista all'inizio del XIX secolo in Inghilterra) o il boicottaggio della produzione, passando per forme di conflittualità 'nascoste' come il lavoro eseguito attenendosi strettamente alle regole (work-to-rule) o il rallentamento della produzione. Talvolta queste manifestazioni, attraverso un linguaggio vivace e creativo specie nelle esperienze anglosassoni, si qualificano attraverso il termine sciopero accompagnato da svariati aggettivi. Questo uso improprio del termine può essere fonte di confusione nella ricerca, ed è perciò meglio abbandonarlo.

La molteplicità di tali esperienze nella storia del movimento del lavoro è comunque molto ricca, come appare dalla ricerca classica di Knowles (v., 1952, pp. 13-19) o da contributi tesi a ricostruire i cambiamenti nella cultura sindacale, come il famoso saggio di Frank Tannenbaum (v., 1951). È stato rilevato come, per molti aspetti, le varie forme della conflittualità siano alternative o sostitutive dello sciopero, specie nei periodi (ad esempio quelli bellici) o nelle situazioni (regimi autoritari di destra o di sinistra) in cui risulta difficile o impossibile il ricorso allo sciopero. È per segnalare questo che si è usata talvolta l'espressione di 'conflittualità deviata'. La coincidenza fra sciopero e conflitto industriale varia perciò nelle diverse esperienze nazionali e nelle diverse fasi storiche. La coincidenza è massima per esperienze come quelle delle relazioni industriali britanniche, caratterizzate da eccezionale continuità e da forte volontarismo (almeno fino al decennio ottanta di questo secolo); è minima in situazioni come quelle dei paesi del socialismo reale, con sindacati di Stato e con assenza di libertà di sciopero.

Questa coincidenza è invece sempre piuttosto bassa per la pratica della serrata, ovvero la chiusura dei luoghi di produzione da parte delle imprese, con la connessa espulsione dei lavoratori addetti. Essa è sempre una risposta con caratteri di ritorsione nei confronti di una manifestazione di sciopero, ma certo non esaurisce l'espressione della conflittualità dal punto di vista imprenditoriale. Tale pratica resta tutto sommato rara, sia per vincoli di carattere istituzionale (v. cap. 6) sia per i costi sempre piuttosto elevati che essa presenta anche per le imprese. Sia pure utilizzata in alcune importanti esperienze (come in Svezia o in Germania), solo con forzature essa può essere considerata come l'immagine riflessa dello sciopero (v. Clarke, 1990, pp. 179-181).

Lo sciopero è dunque un indicatore imperfetto, non esaustivo, ma soddisfacente del conflitto industriale. Stabilito ciò, si pone subito il problema, non tanto della definizione, quanto della rappresentazione del fenomeno sciopero: come si rappresentano, come si contano, come si comparano gli scioperi? Con queste domande si svelano i tratti più interessanti del fenomeno, quelli relativi alla sua multidimensionalità: una caratteristica derivante dalle diversità di attuazione, di significato, di portata degli scioperi stessi. Chiamiamo sciopero il conflitto intrapreso da un piccolo gruppo di minatori in una regione sperduta, ma anche lo sciopero generale inglese del 1926. È sciopero il blocco a oltranza delle prestazioni da parte di un piccolissimo gruppo di lavoratori dei servizi, dotato di alto potere vulnerante, ma anche la protesta di una giornata da parte di una grande categoria di lavoratori, come i metalmeccanici. Sono tratti che potrebbero essere percepiti, descritti, interpretati appieno solo attraverso l'analisi qualitativa, evento per evento, disputa per disputa. Ma sono evidenti gli ostacoli, talvolta insormontabili, che essa incontra. È a questo punto che si rivela necessaria la disponibilità di una documentazione statistica.

È la documentazione che ritroviamo in serie storiche ufficiali, in tutte le esperienze industriali avanzate, talvolta con le interruzioni dovute alle fasi di regimi dittatoriali (come in Italia e in Germania). Sulla qualità di queste statistiche, e sui connessi criteri di rilevazione, si è molto discusso (v., ad esempio, Franzosi, 1985), e non è mancato chi ne ha sottolineato la scarsa attendibilità (v. Shalev, 1977). È tuttavia nostra opinione che la qualità di queste statistiche non sia poi tanto inferiore a quella di altre serie di dati comunemente usati nelle scienze economico-sociali: si pensi per tutti ai dati sul reddito nazionale o a quelli occupazionali. A testimoniare indirettamente la plausibilità di questa opinione, sta il gran numero di studiosi che nel corso di questo secolo si sono dedicati alla ricerca quantitativa sugli scioperi. I dubbi sull'attendibilità invitano semmai a cautele sui giudizi e sulle interpretazioni.

Una cautela importante è quella in ordine alla comparazione internazionale. Tenuto conto della diversità dei sistemi di relazioni industriali (con i connessi diversi significati che entro di essi assume lo sciopero), ma anche della disomogeneità dei criteri di rilevazione, e della qualità dei dati, una comparazione fra i livelli della conflittualità si rivela molto spesso fuorviante, oggetto di polemica più che di analisi scientifica. Molto meglio è comparare delle tendenze o dei modelli di relazione fra conflitti e altre variabili (quelle che vengono definite come le determinanti degli scioperi).

La multidimensionalità dello sciopero è resa statisticamente, in quasi tutti i paesi, attraverso la rilevazione di tre indicatori di base del fenomeno: il numero dei conflitti, il numero dei lavoratori coinvolti nell'azione, il numero delle giornate di lavoro perdute. I tre indicatori mettono in luce ciascuno aspetti diversi dello sciopero, e per fini analitici non dovrebbe esser lecito privilegiarne alcuni a scapito di altri, senza esplicitare le ragioni della scelta e della esclusione.Il primo indicatore viene definito come la frequenza degli scioperi (FR) e si rivela come l'indicatore più grezzo e più criticabile dal punto di vista metodologico, per quanto riguarda l'unità di riferimento di base (stabilimento, impresa, gruppo, ecc.), la considerazione delle vertenze con scioperi ripetuti, la commensurabilità delle diverse manifestazioni rilevate. Esso assume un significato particolare, e più appropriato, in sistemi - come quello nordamericano - di relazioni contrattuali fortemente decentrate. Nel complesso è l'indicatore che più si dimostra sensibile alle variabili economiche, forse perché segnala la reattività dei lavoratori alle mutate condizioni del ciclo. Come tale è spesso un indicatore privilegiato nelle analisi econometriche.

Il secondo indicatore, denominato partecipazione (PR), rileva soprattutto l'ampiezza dei fenomeni di sciopero e per certi aspetti anche la consistenza della militanza sindacale, se si tiene conto che solo attraverso strutture organizzative è possibile promuovere scioperi che coinvolgano grandi masse di lavoratori. Le incertezze metodologiche legate a questo indicatore non sono poche, e riguardano ad esempio le modalità di rilevazione dei lavoratori coinvolti indirettamente nelle vertenze. Una possibile fonte di distorsione è connessa alla pluriregistrazione di lavoratori coinvolti in vertenze con scioperi ripetuti. L'indicatore potrebbe, in questo caso, segnalare un'ampiezza superiore anche al totale della popolazione attiva. Pur con questi limiti, l'indicatore della partecipazione è utile per svelare la dimensione organizzativa, e anche 'politica', delle lotte. Il terzo indicatore, il numero delle giornate-uomo di lavoro perdute, rappresenta il grado di asprezza del conflitto. Viene spesso denominato con il termine di volume complessivo della conflittualità (VL). È quasi sempre l'indicatore più utilizzato, sia per la sua sinteticità e comprensività, sia per l'efficace capacità di rappresentazione del 'danno' economico complessivo causato dall'attività di sciopero. Per questi caratteri esso può risentire delle inadeguatezze degli altri indicatori, ma è nel contempo più sicuro in quanto poco influenzato, nella forma aggregata, dagli scioperi di modeste dimensioni che possono sfuggire alle rilevazioni ufficiali.

La multidimensionalità non dovrebbe essere rappresentata solo mediante i livelli aggregati degli indicatori. Essa, in via ottimale, andrebbe scoperta attraverso la rilevazione delle caratteristiche dimensionali di ciascun fenomeno di sciopero, e una successiva classificazione attraverso una esauriente tipologia. Avremmo così delle informazioni sulla forma dei conflitti. Ma questo non è ovviamente possibile attraverso i dati ufficiali di livello aggregato. Si può però ovviare a questa carenza adottando misure medie. La prima (dimensione media, DM) è costruita con il rapporto fra il numero dei lavoratori coinvolti e il numero degli scioperi, la seconda (gravità media, GR) con il rapporto fra giornate perdute e lavoratori coinvolti. Esse, come tutti i valori medi, sono fortemente influenzate, se non distorte, dai valori estremi: in questo caso gli scioperi su grande scala, o quelli di durata elevata, anche a oltranza. Altre misure statistiche, come la mediana o la moda, potrebbero fornire informazioni più appropriate, ma non sono quasi mai possibili per questi dati. Tuttavia, pur con questi limiti, queste misure, soprattutto attraverso la loro dinamica annuale, forniscono indicazioni di grande interesse sulle trasformazioni della forma tipica degli scioperi (v. Bordogna e Provasi, 1979, pp. 631-640). Una semplice relazione unisce queste dimensioni, esprimibile attraverso questa identità:

Come tale si presta a interessanti, ed efficaci, rappresentazioni grafiche. La sua trasformazione logaritmica permette la costruzione di un grafico composto da tre curve, e tre strati sovrapposti, che può rendere molto bene l'evoluzione nel tempo della composizione degli scioperi (v., ad esempio, Knowles, 1952). Un'altra rappresentazione si realizza attraverso solidi tridimensionali, che rappresentano il volume complessivo della conflittualità nell'anno in oggetto, utilizzando ciascun indicatore come una delle dimensioni del solido (v. Shorter e Tilly, 1974, pp. 318-322; v. Franzosi, 1995, pp. 8-9).

Attraverso questa strada, nella letteratura, si è giunti a individuare un 'processo di modernizzazione' dei conflitti: ovvero il passaggio da episodi rari, di dimensione limitata e di notevole gravità, a episodi frequenti, coinvolgenti grandi masse di lavoratori, di gravità ridotta. Un processo di questo tipo è chiaramente rilevabile nell'esperienza italiana del secondo dopoguerra. La tesi della modernizzazione è in buona parte accettabile, a patto che con essa non si voglia sostenere l'operare di un processo lineare di sviluppo, senza possibilità di ritorni, con l'esclusione della compresenza di modelli di conflittualità eterogenei. Come più volte osservato, la natura ciclica, in qualche modo collegata con i cicli lunghi dell'economia capitalistica à la Kondra´ev (v. Screpanti, 1987), costituisce un aspetto rilevante dell'andamento degli scioperi.

I modelli interpretativi

Il vasto insieme di dati disponibili sull'esperienza degli scioperi nel corso di questo secolo ha imposto svariati tentativi di interpretazione dei loro andamenti e delle loro trasformazioni. Ma cosa ci si può attendere da un modello interpretativo dell'azione di sciopero? Esso dovrebbe innanzitutto permettere un giudizio sul grado di dipendenza di questa azione da complessi di altre variabili oppure sulla sua relativa autonomia di variazione; dovrebbe poi svelare il significato di questa azione (a prevalenza economica, di tipo mobilitativo-sindacale, a influenza politica, ecc.); dovrebbe infine permettere di individuare i meccanismi di regolazione che operano nel controllo degli scioperi. Nel suo complesso esso dovrebbe facilitare l'analisi comparativa, un'analisi che risulta di incerta attendibilità se effettuata in merito ai livelli della conflittualità. A facilitare la comparazione sarà proprio il tentativo di esplicitazione dei fattori causali che sottostanno all'operare dei diversi modelli di conflittualità nelle diverse esperienze nazionali e nelle grandi fasi storiche.

Sicuramente il modello interpretativo più utilizzato, anche attraverso raffinate indagini econometriche, è stato il modello economico. Questo modello prevede una relazione negativa fra attività di sciopero (in specie la frequenza) e livello della disoccupazione, e un'altra, anch'essa negativa, fra questa attività e il saggio di variazione dei salari reali (considerato come la forma più semplice di stima delle aspettative salariali). In generale, l'applicabilità di questo modello segnala il prevalere di 'lotte nell'espansione' o, più correttamente, di un movimento degli scioperi prociclico, sensibile agli alti e bassi della prosperità economica. Una prima esposizione del modello si trova in Rees (v., 1952), ma la più raffinata formulazione si ritrova nel famoso saggio di Ashenfelter e Johnson (v., 1969). Entro il modello la conflittualità dovrebbe salire quando scende la disoccupazione e scendono, o aumentano meno delle aspettative, i salari reali (situazione di espansione); dovrebbe diminuire quando aumenta la disoccupazione e salgono i salari reali, magari per una discesa dei salari monetari inferiore alla discesa dei prezzi (situazione tradizionale di depressione). Il punto debole del modello è sempre nel comportamento della variabile salariale (v. Paldam e Pedersen, 1982), ma l'ipotesi di un comportamento prociclico è confermata dalla relazione con la disoccupazione. Da questo punto di vista il modello concorda con le osservazioni più consolidate della storiografia sul movimento operaio nel XX secolo. Per tutte si ricorda quella di Hobsbawm sulla tendenza delle lotte a "presentarsi sempre meno frequentemente nel momento di massima depressione e sempre più spesso nei momenti ciclici di ascesa, di occupazione crescente" (v. Hobsbawm, 1964; tr. it., p. 157).

Il modello economico non esaurisce tutte le possibilità di dipendenza degli scioperi dalle variabili economiche. Esso, tuttavia, con la sua coerenza interna e anche con la sua buona applicabilità costituisce sempre un efficace termine di paragone. Non è difficile ipotizzare la proponibilità, sia pure non abituale, di una situazione di lotte difensive o anticicliche, con reazioni conflittuali ai livelli più elevati di disoccupazione, nei momenti di più grave depressione. Così come è ipotizzabile, in sistemi di relazioni industriali consolidate ma caratterizzati da dispersione del potere sindacale, il verificarsi di relazioni positive fra incrementi salariali e conflittualità. Una sorta di modello credito-rincorsa: credito nelle dimostrate capacità rivendicative dell'azione sindacale, rincorsa nei confronti degli aumenti salariali ottenuti da altre categorie di lavoratori.

Altri modelli interpretativi accentuano il ruolo delle variabili di tipo mobilitativo e organizzativo (v. Franzosi, 1995, pp. 99-101). Entro varie versioni, tutti questi modelli hanno messo in luce la necessità di strutture organizzative per condurre un'azione collettiva come lo sciopero. Una nota applicazione la si ritrova in Shorter e Tilly (v., 1974). Una caratterizzazione specifica il modello la assume quando lo si incentra sul ruolo della sindacalizzazione; potrebbe derivarne così un modello mobilitativo-sindacale. L'ipotesi è che operi un legame positivo fra la sindacalizzazione e la conflittualità. Variazioni positive della prima dovrebbero provocare un aumento degli scioperi in ragione del miglioramento delle risorse dei sindacati (spendibili in alcune esperienze, ma non in quella italiana, anche in sussidi di sciopero), della modificazione dell'insieme degli interessi rappresentati, dell'ingresso sulla scena di nuovi attori, ecc. L'ipotesi contraria, ovviamente, non è assurda. Un aumento delle risorse potrebbe coincidere con maggiori capacità di ottenere miglioramenti salariali e normativi senza conflitti, attraverso processi di integrazione negli apparati pubblici e in quelli di governo. È un'ipotesi plausibile, ad esempio, per alcuni decenni delle esperienze sindacali dell'Europa centrosettentrionale. Tuttavia, almeno per quanto riguarda gli effetti di aumenti rapidi e concentrati della sindacalizzazione, il modello, nella sua versione mobilitativo-sindacale, sembra di applicabilità più generale.

L'utilizzazione nella spiegazione di variabili indicanti, da una parte, il ruolo della partecipazione e della mobilitazione di tipo strettamente politico-partitico, dall'altra il ruolo dei governi nella gestione e nella regolazione delle relazioni industriali con meccanismi vari ascrivibili alla categoria dello 'scambio politico', può configurare l'operare di un modello politico della conflittualità. La distinzione fra queste due serie di variabili può corrispondere a quella fra mobilitazione (e in questo caso il modello si sovrappone in parte a quello mobilitativo-sindacale) e regolazione. Nell'ambito della prima serie si ricomprendono le iscrizioni ai partiti di sinistra (soprattutto quelli socialdemocratici) e le scadenze elettorali politiche. La relazione con gli scioperi è prevista positiva per le iscrizioni ai partiti, più incerta quella con le elezioni. Queste ultime potrebbero generare effetti di moderazione delle lotte, ma non sono da escludersi situazioni di rincorsa della mobilitazione (quella sindacale e quella politico-elettorale). Nell'ambito della seconda sono considerati i governi labour o pro-labour e le forme di intervento e regolazione del tipo delle politiche dei redditi, fino alla configurazione di assetti collaborativi o neocorporativi. Ci si attende in questi casi un effetto depressivo sulla conflittualità, e non solo per una maggiore accondiscendenza (o benevolenza) dei sindacati, ma anche, se non soprattutto, per le operazioni di 'dislocazione' del conflitto (dalla scena industriale a quella della spesa pubblica o delle modifiche istituzionali) che questi governi sono in grado di provocare. È in questa versione che il modello riesce a render conto del declino degli scioperi verificatosi in molte esperienze europee del secondo dopoguerra (v. Hibbs, 1978; v. Korpi e Shalev, 1980).

Il movimento degli scioperi nel XX secolo

Questi modelli sono stati analizzati nel corso di una ricerca comparativa (v. Cella, 1979) dedicata alla ricostruzione del movimento degli scioperi in cinque fra le maggiori esperienze industriali (Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti) negli anni 1900-1970. Un periodo che comprende, oltre a due fra i tre grandi cicli internazionali di lotte operaie degli ultimi 150 anni (1869-1875, 1910-1920, 1968-1974), anche altre eccezionali ondate di scioperi nelle singole esperienze nazionali: ad esempio quelle del 1933-1937 negli Stati Uniti, del 1926 in Gran Bretagna, del 1936 e 1968 in Francia. I risultati di questa ricerca permettono di verificare la validità di questi modelli, e anche di sondare l'esistenza di spazi di autonomia di variazione per le azioni di sciopero, ovvero di una non scontata determinazione da variabili esterne a esse.

In effetti il movimento degli scioperi nell'esperienza di questo secolo, nelle sue diverse dimensioni, mostra una certa autonomia di variazione nei confronti del ciclo economico. Lo si vede innanzitutto dalla non uniformità della relazione fra lotte e ciclo nei diversi sottoperiodi (quello anteriore alla prima guerra mondiale, gli anni fra le due guerre, il secondo dopoguerra); e poi dalla tendenza quasi generale al decrescere della capacità esplicativa delle variabili economiche passando dal primo al secondo, al terzo sottoperiodo. Lo si vede infine dalla non concordanza degli indicatori nella dipendenza dal ciclo: solo la frequenza è infatti talvolta adeguatamente spiegata dalle variabili economiche.

Su questo sfondo il modello economico, nella sua versione più ortodossa e completa, non costituisce la regola ma l'eccezione nel comportamento di sciopero delle grandi esperienze considerate. Tuttavia, pur con questi limiti, il livello di disoccupazione si è mostrato di norma come la variabile esplicativa più sicura e più caratterizzante l'azione di sciopero nelle diverse esperienze nazionali nei diversi sottoperiodi. Essa è il perno sul quale si instaura, con i suoi effetti 'scoraggianti' e 'depressivi', la dipendenza degli scioperi dal ciclo economico. Ma è essa stessa a segnalare, con il decrescere dei suoi effetti ai livelli più elevati e drammatici, come nell'America della 'grande crisi', l'avvento di una nuova fase dell'azione di sciopero. La disoccupazione è il regolatore principe della conflittualità operaia; quando questo suo ruolo, per diverse ragioni, viene meno (come nel secondo dopoguerra fino al decennio settanta), si accelera la crisi dei sistemi di relazioni industriali.

Nel complesso, sembrano concorrere tre elementi per la validità del modello economico: la presenza di un ciclo economico con caratteristiche 'prekeynesiane', una certa dispersione dei poteri negoziali dei sindacati, una assenza di scambio politico effettivamente funzionante (uno scambio regolatore, ad esempio, della conflittualità sul breve periodo con concessioni sul medio e lungo periodo). Il concorso, positivo o negativo, di tutti e tre gli elementi configura le due situazioni estreme, nei confronti del modello economico. Ciclo 'prekeynesiano', dispersione negoziale, assenza di scambio politico: Gran Bretagna dell'inizio secolo. Ciclo con caratteri 'keynesiani', centralizzazione contrattuale, scambio politico funzionante: la Germania Federale del secondo dopoguerra. Fra le due situazioni estreme vanno a collocarsi le altre esperienze, fra cui quella italiana degli anni 1950-1970. Il modello economico non può dunque essere considerato come il punto d'arrivo per il movimento degli scioperi nei sistemi industriali avanzati. Esso è semmai un punto intermedio, che richiede per la sua affermazione la presenza di un sistema di relazioni industriali con forte presenza sindacale. Una presenza in grado di regolare e sfruttare l'espressione del potere negoziale. Prima di una tale fase sembrerebbe operare spesso un modello mobilitativo-sindacale: potrebbero indicarlo l'esperienza francese del 1902-1913 e quella italiana del 1907-1923. Nelle fasi mature dei sistemi di relazioni industriali lo scambio politico, le comunicazioni fra mercato contrattuale e mercato politico, il grande peso delle risorse organizzative dei sindacati sembrano influenzare le variazioni del movimento degli scioperi. Ecco allora presentarsi un modello politico, nella sua versione regolativa. L'importanza dei processi ciclici nella storia dello sciopero invita però a diffidare di ogni semplice schema evolutivo.

L'andamento e le trasformazioni recenti

È proprio l'importanza dei processi ciclici a rendere difficile, sugli andamenti degli scioperi, non solo l'esercizio dell'arte della previsione, del resto sempre incerta nelle scienze sociali, ma anche l'espressione di giudizi su tendenze che appaiono consolidate. Un esempio va subito ricordato, quello dei giudizi e della previsione di Ross e Hartman (v., 1960) che influenzarono per alcuni anni le riflessioni sugli scioperi nel corso del decennio sessanta. I due autori americani, nell'ambito di un vasto e famoso progetto di ricerche sulla modernizzazione, dopo un'indagine comparativa su una quindicina di paesi conclusero la loro analisi con un'efficace immagine, quella della withering away of the strikes. L'indebolirsi degli scioperi, se non la loro scomparsa, considerata come tendenza inequivocabile, era in buona parte imputato a quei processi di istituzionalizzazione dei conflitti che caratterizzavano ormai tutte le società industriali democratiche. Dopo meno di dieci anni, una delle più grandi ondate conflittuali del secolo attraversava in modo drammatico tutti i grandi paesi industriali, ridimensionando drasticamente i giudizi e le previsioni di Ross e Hartman. Oggi, dopo più di un trentennio, alla fine del XX secolo, in presenza di una nuova contrazione, di una nuova caduta degli scioperi possiamo considerare con più equilibrio questa tesi, solo in parte viziata da limiti metodologici (ad esempio l'incompletezza degli indicatori utilizzati). Gli autori americani avevano colto alcuni processi di fondo della conflittualità, ma questi non erano in grado di render conto degli andamenti di un fenomeno fortemente caratterizzato da tratti di ciclicità. Una ciclicità che attende ancora una spiegazione soddisfacente, dato che, come si è appena visto, non è resa in tutto e per tutto dagli andamenti dei cicli economici.

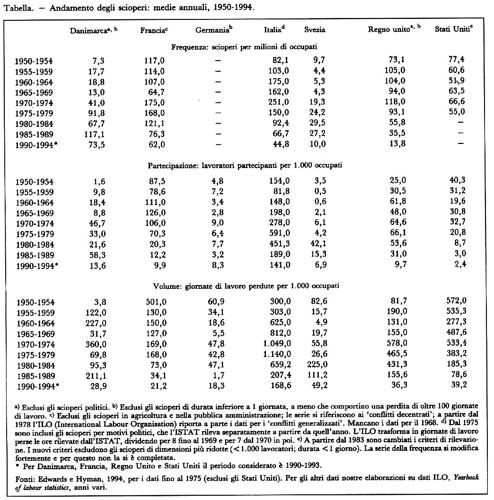

Le tendenze e le trasformazioni della conflittualità degli ultimi due decenni mostrano da una parte una caduta dei livelli (misurata da tutti e tre gli indicatori), dall'altra una svolta nella composizione dei conflitti, e perciò dei soggetti protagonisti, con il declino dei settori industriali tradizionali e l'aumento di rilievo del settore dei servizi (v. Bordogna, 1995; v. Edwards e Hyman, 1994).

La tendenza al declino appare con evidenza dalla tabella, anche se la comparazione internazionale fornisce elementi di distinzione di un certo rilievo. A partire dal decennio ottanta la riduzione è netta in molte esperienze, pur appartenenti a modelli diversi di relazioni industriali, come la Francia, l'Italia, il Regno Unito, gli Stati Uniti. Sono tutti paesi che avevano sperimentato livelli elevati di conflittualità nei decenni precedenti. La tendenza al declino è invece meno spiccata per paesi come la Danimarca, la Svezia, la Germania, ovvero per esperienze che nei primi decenni del dopoguerra erano state caratterizzate da assetti collaborativi di relazioni industriali, favoriti da strutture centralizzate della contrattazione e da pratiche di scambio politico, più o meno intense e a gradi differenti di istituzionalizzazione. Sono soprattutto i Paesi Scandinavi a registrare ondate sensibili di conflittualità nel corso del decennio ottanta, in connessione con processi di decentralizzazione, se non di dispersione, dei poteri negoziali e con l'interruzione delle forme di scambio favorite dai lunghi periodi di governi socialdemocratici. Anche per questi paesi la discesa della conflittualità si conferma comunque nella prima metà del decennio novanta. L'unica esperienza, fra quelle considerate nella tabella, per la quale si rileva nel periodo 1990-1994 una risalita dei conflitti è quella tedesca, a segnalare forse il presentarsi di un insieme di tensioni ricollegabili alla conduzione del processo di riunificazione.

Per spiegare questo generale, seppur variegato, declino attraverso i modelli interpretativi dello sciopero sopra esposti sarebbe necessaria una ricerca del tipo di quella già utilizzata. Ma una tale ricerca comparativa non è disponibile per gli ultimi due decenni. È possibile tuttavia avanzare almeno delle ipotesi interpretative. Sono ipotesi che si riferiscono a tre ordini di fattori: il primo attiene all'influenza della disoccupazione, il secondo alla trasformazione del rapporto di lavoro normale, il terzo al cambiamento nella composizione settoriale della popolazione attiva.

L'aumento generalizzato della disoccupazione, che caratterizza le aree industriali più tradizionali, conferma quegli effetti depressivi sulla conflittualità che già aveva mostrato in fasi precedenti della storia di questo secolo. E li conferma in anni nei quali né la sindacalizzazione (anch'essa in forte declino), né meccanismi di scambio politico sono in grado di tenerla sotto controllo. La trasformazione del rapporto di lavoro, con la connessa diffusione dei 'lavori atipici' o irregolari, inizia a cambiare in modo radicale una situazione sociale (quella del lavoro industriale a tempo indeterminato) che esprimeva tipicamente il proprio potere negoziale attraverso il ricorso all'azione di sciopero. Il terzo fattore è forse quello di più sicura influenza e richiama il declino di quei settori industriali (si pensi al settore minerario, alla siderurgia, a molti comparti dell'industria meccanica, ecc.) che si erano resi protagonisti nei decenni passati dei più sistematici ricorsi alla conflittualità. Si pensi alla posizione dei minatori nel movimento degli scioperi britannici: negli anni 1945-1960 il 60/70% del numero degli scioperi e il 20/30% delle giornate perdute erano espressione delle lotte minerarie. In Italia, all'inizio degli anni settanta, almeno il 60% delle giornate perdute era imputabile all'industria manifatturiera (con una preminenza dei settori metalmeccanici); alla fine degli anni ottanta questa quota era scesa al 32%. È significativo osservare come l'esperienza più industriale continui a essere quella tedesca, dove alla fine del passato decennio quasi l'80% delle giornate perdute per sciopero continuava a provenire dai settori industriali manufatturieri.

È a questo fattore che si ricollega la trasformazione forse più rilevante degli scioperi, iniziata nell'ultimo decennio: quella collegata a quel processo di 'terziarizzazione' dei conflitti (v. Accornero, 1985) che richiama sia le manifestazioni conflittuali nei settori dei servizi (il settore terziario), sia il coinvolgimento negli stessi di parti terze, rispetto alle due controparti tradizionali. Una delle novità più radicali di questo tipo di conflitto è che "non ha bisogno di essere quantitativamente rilevante per essere socialmente dirompente" (v. Bordogna, 1995, p. 172). Di conseguenza le forme più 'efficaci' o 'dannose' di conflitto non si traducono del tutto nei tradizionali indicatori dello sciopero (frequenza, partecipazione, volume) o non in misura proporzionale. Non solo, si va diffondendo un'azione conflittuale priva di scioperi (short of strikes) che può essere addirittura più 'distruttiva' di quella tradizionale. La consistenza degli indicatori dello sciopero, e di quest'ultimo come indicatore del conflitto, ne risulta molto indebolita; di questo dovranno tener conto i metodi tradizionali di indagine. Non solo, la stessa aggregazione dei dati conflittuali dell'intero sistema di relazioni industriali risulta ardua dal punto di vista sociologico, in quanto può condurre ad aggregare parti che sono nei fatti socialmente in conflitto, proprio per effetto del coinvolgimento dei terzi. Questo può ridurre il significato e la portata delle analisi a livello macro che utilizzano i dati ufficiali a livello aggregato.

Questo tipo di conflittualità non si è diffusa in modo omogeneo in tutte le realtà industriali (o postindustriali), anche se negli ultimi dieci anni si è fatta sentire in termini rilevanti in Italia, in Francia, in Germania. È solo nei primi due casi tuttavia che ha assunto toni dirompenti, in quanto connessa all'insorgere di nuovi attori collettivi, con tratti dichiaratamente particolaristici. A rendere la conflittualità terziaria non facilmente governabile nelle società avanzate non è solo l'elevato potere vulnerante detenuto da molte categorie di lavoratori dei servizi, ma anche il carattere 'multilaterale' del processo negoziale e il carattere talvolta 'controciclico' delle richieste e delle rivendicazioni. Sono ben più delle tradizionali due parti che entrano in gioco: non soltanto gli utenti ma anche lo Stato come garante dell'ordine e dei diritti di cittadinanza. La protezione dalla concorrenza, solo in parte intaccata dai processi di privatizzazione in corso, permette poi l'espressione di richieste non regolabili dal mercato. Queste trasformazioni della natura dei conflitti conducono almeno in parte a ridimensionare rappresentazioni troppo affrettate, condotte in prevalenza a partire dal declino dei tradizionali indicatori statistici della conflittualità.

La regolazione degli scioperi e l'istituzionalizzazione dei conflitti

Nelle società borghesi la regolazione dello sciopero coincide agli inizi, continuando talvolta per quasi un secolo, con la sua proibizione. I principî ispiratori individualistici sono ritrovabili nella famosa legge Le Chapelier che l'Assemblea nazionale francese approvò il 14 giugno 1791. La legge conteneva il divieto generalizzato di ricostituzione delle corporazioni, ma di fatto si tradusse in modo esclusivo in una disciplina antisindacale. Da allora la storia della regolazione dello sciopero si identifica con le tappe della sua progressiva accettazione, non senza involuzioni, da parte della società borghese. Per il movimento sindacale britannico fu decisivo il Trade disputes act del 1906, che concesse ai sindacati immunità dalle azioni civili per il risarcimento dei danni causati dalle azioni di sciopero proclamate dai sindacati stessi. Anche l'esperienza britannica, la più 'volontaristica' e aperta nei confronti dell'associazionismo sindacale almeno fino al decennio ottanta di questo secolo, non è aliena da ritorni e involuzioni sul piano della regolazione dello sciopero. Ne è testimone il Trade disputes act del 1927, che rese illegali le azioni di solidarietà, ovvero gli scioperi di appoggio alle rivendicazioni di una categoria particolare di lavoratori da parte di altre categorie. Fu una conseguenza del rovinoso sciopero generale del 1926.

Nell'esperienza italiana fino al 1889 vigeva un sistema repressivo della libertà di sciopero, che veniva considerato un delitto dal Codice penale sardo (esteso a tutto il territorio dopo l'Unità). Da quella data, nel Codice Zanardelli, con l'abrogazione del divieto di coalizione lo sciopero non fu più perseguibile penalmente, purché intrapreso senza violenza. Rimanevano tuttavia aperte le conseguenze civilistiche dell'azione sindacale. Nel 1926, con la legislazione fascista, si ritornò alla repressione penale dello sciopero (v. Giugni, 1994, cap. X).

Nel complesso, e al di là di fasi o esperienze particolari, il grande mutamento di questo secolo riguarda quel processo di istituzionalizzazione del conflitto industriale e di riconoscimento della legittimità del ricorso allo sciopero che ha interessato, sia pure con forti differenze, tutte le esperienze industriali democratiche. Il processo è doppio: da una parte interviene nel sistema di relazioni industriali con l'obiettivo di renderlo più ordinato e governabile, dall'altra entra nel campo dei diritti politici e sociali completando la costruzione della 'cittadinanza industriale' democratica, con la trasformazione profonda della natura giuridica dello sciopero rispetto agli inizi della società borghese (da crimine a diritto, per illustrare il percorso nella sua completezza). L'istituzionalizzazione, tuttavia, nel momento in cui ammette o promuove un diritto, contemporaneamente regola e seleziona le forme di espressione del diritto stesso. È così che in molti ordinamenti (come in Germania o negli Stati Uniti) verranno ritenuti illegittimi gli scioperi spontanei (ovvero non proclamati ufficialmente dai sindacati) e anche gli scioperi politici (ovvero non destinati a fini contrattuali). Per quanto attiene all'istituzionalizzazione delle relazioni industriali, essa si traduce in un insieme di norme che tendono a regolare non solo il processo negoziale all'interno della struttura contrattuale, ma anche il conflitto a esso sottostante. Nei fatti l'istituzionalizzazione passa attraverso l'intervento legislativo o del massimo livello contrattuale (come nei famosi accordi fondamentali dell'esperienza scandinava), e si traduce nella regolazione più o meno rigida delle competenze dei diversi livelli negoziali e dei diversi attori. Impone inoltre forme varie di attenuazione o di composizione dei conflitti: dalle clausole di tregua a quelle di 'raffreddamento', agli obblighi di preavviso, ai procedimenti di conciliazione o di arbitrato (v. Treu, 1985). L'istituzionalizzazione è collegata con la centralizzazione della struttura e del processo contrattuali e ha influenze sul loro grado di autonomia (cioè sulla loro dipendenza dalla volontà esclusiva delle parti sociali). Quasi sempre, in un sistema avanzato di relazioni industriali, una forte istituzionalizzazione si accompagna a una struttura centralizzata della contrattazione, e a una sua 'eteronomia' quando le regole sono frutto dell'intervento legislativo (così appaiono alcuni tratti dei modelli centroeuropei).

Sulla natura giuridica dello sciopero, si può distinguere fra i sistemi nei quali viene a esso riconosciuto lo status di diritto e quelli che si limitano ad attribuirgli il carattere di libertà. Del resto, secondo molte interpretazioni (v. Jacobs, 1993), il carattere di diritto può essere ritenuto implicito là dove le costituzioni riconoscono il diritto all'associazione sindacale. Differente è lo status della serrata, e la maggioranza della dottrina, che influenza gli assetti costituzionali specie dei paesi dell'Europa meridionale, respinge l'idea di una parità con il diritto di sciopero, che è pensato come tale per compensare una situazione di inferiorità strutturale dei lavoratori rispetto alle controparti. Tuttavia la serrata è ammessa legalmente e nei fatti praticata nel conflitto industriale in esperienze come quella tedesca e dei Paesi Scandinavi.

La regolazione dell'attività di sciopero avviene in gran parte, anche se non in modo esaustivo, attraverso apposite disposizioni di legge e attraverso l'operato della magistratura. D'altra parte, e la storia del movimento degli scioperi bene lo dimostra, a regolare i conflitti è soprattutto l'efficacia dell'insieme di un sistema di relazioni industriali. Nessuna disposizione legislativa, in un regime democratico, sarà in grado di scoraggiare il ricorso allo sciopero esclusivamente tramite norme restrittive.

Per rappresentare le diversità nelle forme di regolazione possiamo considerare quattro casi nazionali (la Danimarca, la Francia, l'Italia, la Germania), rappresentativi di quattro diversi modelli di relazioni industriali. In ciascun caso esiste una qualche forma di disposizione legislativa in merito all'attività di sciopero, specie nei servizi pubblici essenziali. Ma solo in Germania il complesso delle disposizioni di fonte legislativa e giurisprudenziale conduce a delineare un vero e proprio quadro legale di regolazione. Soprattutto attraverso le sentenze della magistratura sono stati elaborati una serie di principî che devono essere rispettati affinché uno sciopero possa essere considerato legale: accettabilità sociale (Sozialadäquanz) e proporzionalità agli obiettivi. Il che significa: conduzione da parte dei soggetti contrattuali, obiettivi compatibili con la contrattazione collettiva, principio dell'ultima ratio, ecc. In questo quadro di eccezionalità del ricorso allo sciopero si comprende la prassi del pagamento delle giornate di sciopero da parte dei sindacati e anche le procedure sindacali di votazione a esso connesse. Secondo gli stessi principî applicabili allo sciopero, sia pure in forma più restrittiva, è ritenuta legale la serrata (v. Weiss, 1992).

Nel sistema francese, al riconoscimento del diritto di sciopero individuale nella Costituzione del 1946 non ha fatto seguito una legislazione sugli aspetti collettivi (contrattuali) dell'attività di sciopero. Per i servizi pubblici essenziali esiste fin dal 1963 una legge, ma senza la previsione dei servizi minimi da fornire. Nel complesso si può ritenere scarsa la capacità di regolazione degli scioperi.Una situazione simile si riproduce nel caso italiano (che ha seguito l'esempio francese, riconoscendo nella Costituzione del 1948 il diritto di sciopero). Aumentate sono invece le possibilità di regolazione dello sciopero nei servizi pubblici dopo la legge del 1990, che prevede la predisposizione inderogabile dei servizi minimi da garantire, nonché gli obblighi di preavviso e di predeterminazione della durata degli scioperi.

In Danimarca si conferma su questi temi la tradizione, e l'impostazione, di tipo volontarista. Le attività di sciopero e di serrata sono in pratica materie lasciate alla capacità di regolazione autonoma delle parti sociali. Di fatto non sono permessi scioperi durante i periodi di validità dei contratti. Il perno della regolazione del sistema danese si trova negli organismi di conciliazione, che scoraggiano il ricorso allo sciopero. Questo non ha impedito tuttavia, nel periodo di trasformazione della tradizionale struttura contrattuale, il verificarsi di intense ondate di scioperi (v. tabella).

È da ricordare, infine, che nel sistema tedesco e in quello danese sono previste delle limitazioni del diritto di sciopero per alcune categorie di lavoratori del pubblico impiego. La più drastica è quella che riguarda, in Germania, i funzionari pubblici (Beamte); essa è riuscita a tenere sotto controllo alcune degenerazioni dovute alla 'terziarizzazione' dei conflitti.

Nel complesso, in tema di istituzionalizzazione (complessi di norme di fonte legislativa e/o contrattuale) dell'attività di sciopero si possono così classificare i quattro casi nazionali: istituzionalizzazione elevata (Germania), medio-alta (Danimarca), bassa (Italia e Francia). Da ciò emerge molto bene come la forma di regolazione degli scioperi possa essere considerata un indicatore esauriente dei caratteri generali di un sistema di relazioni industriali. Scoprire le forme e l'efficacia delle diverse esperienze nazionali di regolazione vuol dire comprendere gli equilibri e le tensioni delle relazioni pluralistiche nelle società democratiche. (V. anche Anarchismo; Conflitto sociale; Corporativismo/Corporatismo; Disoccupazione; Industria; Movimenti politici e sociali; Operai; Relazioni industriali; Scambio politico; Sindacato).

Bibliografia

Accornero, A., La 'terziarizzazione' del conflitto e i suoi effetti, in Il conflitto industriale in Italia (a cura di G.P. Cella e M. Regini), Bologna 1985, pp. 275-313.

Ashenfelter, O., Johnson, G.E., Bargaining theory, Trade Unions and industrial strike activity, in "American economic review", 1969, LIX, 1, pp. 35-49.

Blanpain, R. (a cura di), Comparative labour law and industrial relations in industrialized market economies, 2 voll., IV ed. riv., Deventer 1990.

Blanpain, R., Engels, C. (a cura di), Comparative labour law and industrial relations in industrialized market economies, V ed. riv., Deventer 1993.

Bordogna, L., Tendenze recenti del conflitto industriale. Implicazioni per l'analisi e per la regolazione, in Lavoro e relazioni industriali in Europa (a cura di A.M. Chiesi e altri), Roma 1995.

Bordogna, L., Provasi, G., L'analisi empirica della conflittualità, in Il movimento degli scioperi nel XX secolo (a cura di G.P. Cella), Bologna 1979, pp. 629-662.

Cella, G.P. (a cura di), Il movimento degli scioperi nel XX secolo, Bologna 1979.

Cella, G.P., Regini, M. (a cura di), Il conflitto industriale in Italia, Bologna 1985.

Chiesi, A.M. e altri (a cura di), Lavoro e relazioni industriali in Europa, Roma 1995.

Clarke, O., Industrial conflict: perspectives and trends, in Comparative labour law and industrial relations in industrialized market economies (a cura di R. Blanpain), vol. II, IV ed. riv., Deventer 1990, pp. 179-196.

Crouch, C., Pizzorno, A. (a cura di), Conflitti in Europa, Milano 1977.

Edwards, P.K., Hyman, R., Strikes and industrial conflict: peace in Europe?, in New frontiers in European industrial relations (a cura di R. Hyman e A. Ferner), Oxford 1994, pp. 250-280.

Franzosi, R., Cent'anni di statistiche sugli scioperi, in Il conflitto industriale in Italia (a cura di G.P. Cella e M. Regini), Bologna 1985, pp. 21-54.

Franzosi, R., The puzzle of strikes. Class and State strategies in postwar Italy, New York 1995.

Giugni, G., Diritto sindacale, Bari 1994.

Hibbs, D. jr., On the political economy of long run trends in strike activity, in "British journal of political science", 1978, VIII, 2, pp. 153-175.

Hobsbawm, E.J., Labouring men: studies in the history of labour, London 1964 (tr. it.: Studi di storia del movimento operaio, Torino 1972).

Hyman, R., Ferner, A. (a cura di), New frontiers in European industrial relations, Oxford 1994.

Jacobs, A.T.J.M., The law of strikes and lock-outs, in Comparative labour law and industrial relations in industrialized market economies (a cura di R. Blanpain e C. Engels), V ed. riv., Deventer 1993, pp. 423-453.

Knowles, K.G.J.C., Strikes. A study in industrial conflict, Oxford 1952.

Korpi, W., Shalev, M., Strikes, power and politics in the Western nations, 1900-1976, in Political power and social theory (a cura di M. Zeitlin), vol. I, Greenwich, Conn., 1980, pp. 301-334.

Paldam, M., Pedersen, P.J., The macroeconomic strike model: a study of seventeen countries, 1948-1975, in "Industrial and labor relations review", 1982, XXXV, 4, pp. 504-521.

Rees, A., Industrial conflict and business fluctuations, in "Journal of political economy", 1952, LX, 5, pp. 371-382.

Ross, A.H., Hartman, P.T., Changing patterns of industrial conflict, New York 1960.

Rusconi, G.E., La crisi di Weimar, Torino 1977.

Screpanti, E., Long cycles in strikes activity: an empirical investigation, in "British journal of industrial relations", 1987, XXV, 1, pp. 99-124.

Shalev, M., 'Bugie, bugie sfacciate e statistiche sugli scioperi'. Analisi delle tendenze dei conflitti industriali, in Conflitti in Europa (a cura di C. Crouch e A. Pizzorno), Milano 1977, pp. 309-343.

Shorter, E., Tilly, C., Strikes in France, 1830-1968, Cambridge 1974.

Tannenbaum, F., A philosophy of labor, New York 1951 (tr. it.: Una filosofia del sindacato, Roma 1995).

Treu, T., La regolamentazione dei conflitti di lavoro nei paesi della Comunità Europea, in Il conflitto industriale in Italia (a cura di G.P. Cella e M. Regini), Bologna 1985, pp. 203-237.

Weiss, M., European employment and industrial relations glossary: Germany, London 1992.

Zeitlin, M. (a cura di), Political power and social theory, vol. I, Greenwich, Conn., 1980.