Afghanistan

Vedi Afghanistan dell'anno: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

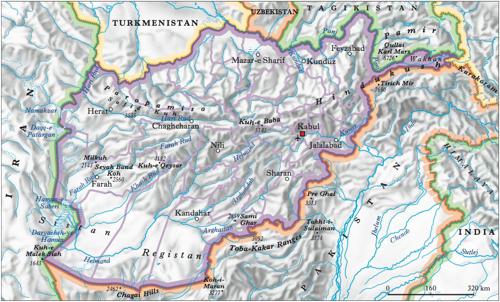

Collocato nel cuore dell’Asia centrale, crocevia tra Oriente e Occidente, l’Afghanistan è stato sin dall’Ottocento al centro degli interessi geostrategici delle grandi potenze. Alle pesanti influenze esterne, che in più occasioni hanno preso la forma dell’ingerenza e dell’occupazione militare, si aggiunge l’estrema frammentazione etnica del paese. Proprio questa frammentazione ha compromesso le capacità del governo centrale di controllare il territorio nazionale e ha ostacolato la formazione di un apparato amministrativo omogeneo ed efficiente. Prima conteso tra Impero coloniale britannico e Impero russo, durante la Guerra fredda l’Afghanistan ha subito l’invasione sovietica, che ha innescato una prolungata guerra di resistenza (1979-89). Il ritiro dell’Unione Sovietica è coinciso con lo scoppio di una guerra civile, che si è conclusa solo parzialmente con l’avvento al potere dei talebani nel 1996. Il regime dei talebani, guidato dal mullah Mohammed Omar fino alla sua morte nel 2013 e caratterizzato dall’imposizione di regole sociali fortemente repressive, derivate dalla rigida interpretazione dei testi islamici, si è scontrato con la resistenza guidata dal Fronte islamico unito per la salvezza dell’Afghanistan, altrimenti noto in Occidente come Alleanza del Nord, con base nel nord-est del paese. Alla sua guida, Ahmad Shah Massoud, assassinato il 9 settembre 2001.

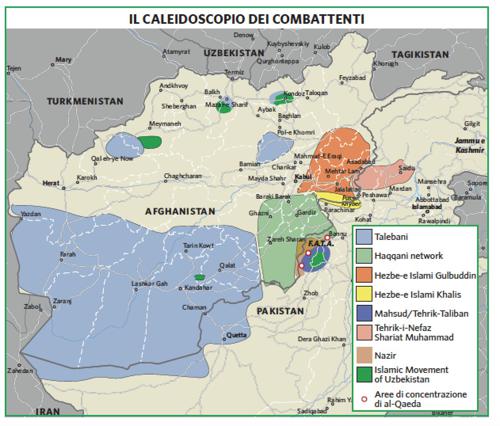

In risposta agli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, il regime è stato rovesciato dall’intervento militare statunitense, con l’operazione Enduring Freedom. La rete terroristica di al-Qaida, responsabile degli attentati, aveva il suo safe haven proprio in Afghanistan e godeva dell’appoggio e della protezione dei talebani. Deposto il regime talebano, con l’Accordo di Bonn del 2001 la comunità internazionale ha avviato un processo di stabilizzazione del paese per promuovere le istituzioni democratiche, ricostruire le infrastrutture e l’economia e stabilire condizioni di sicurezza necessarie alla normalizzazione. A partire dal 2004-05 le truppe internazionali hanno dovuto affrontare un movimento insurrezionale sempre più organizzato e violento, guidato dai talebani. Parte di essi, in seguito all’intervento militare, si sono ritirati nelle zone tribali a maggioranza etnica pashtun del Pakistan, le Fata (acronimo inglese di Aree tribali amministrate dal governo federale), da dove hanno riorganizzato la resistenza. Altri, concentrati nelle province meridionali dell’Afghanistan, dove sorgono le storiche roccaforti talebane (come Kandahar), non hanno mai abbandonato il paese e hanno continuato a contrastare la presenza internazionale.

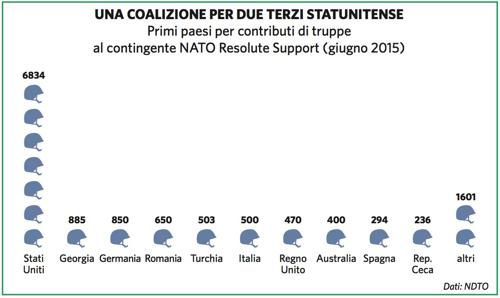

A condurre le operazioni militari è stata la missione International Security Assistance Force (Isaf), posta nel 2003 sotto comando Nato e conclusasi nel dicembre 2014. In sua sostituzione, dal gennaio 2015 è operativa la nuova missione Nato di assistance, training & mentoring, denominata Resolute Support, in sostegno delle forze di sicurezza afghane. Il suo dispiegamento è stato possibile grazie alla firma apposta sullo Status of Force Agreement (Sofa) nel settembre 2014 dal neo-Presidente afghano, Ashraf Ghani, e dal Rappresentante civile della Nato in Afghanistan, Maurits Jochems, dopo un difficile negoziato condotto per mesi in primis dalla diplomazia americana. L’accordo è stato ratificato dal parlamento afghano nel novembre seguente. Alla missione prendono parte 42 nazioni per un totale di circa 13mila uomini. Gli Stati Uniti sono i maggiori contributori con 7 mila soldati; l’Italia partecipa con 760 uomini. Al fianco di Resolute Support, che non prevede azioni combat, gli Stati Uniti conducono operazioni di controterrorismo e force protection.

Sulla ritardata firma del Sofa ha pesato l’incertezza dei risultati elettorali, che hanno infine portato all’istituzione della nuova figura di Chief Executive Officer (una sorta di primo ministro) in un più ampio contesto di formazione di un governo di unità nazionale. La Costituzione approvata nel gennaio 2004, infatti, istituiva una repubblica presidenziale, al vertice della quale è rimasto per un periodo di due mandati Hamid Karzai, senza prevedere la figura del Ceo. La disputa tra i due principali candidati alle elezioni presidenziali dell’aprile e giugno 2014, Abdullah Abdullah e Ashraf Ghani, ha richiesto la mediazione del Segretario di stato Usa, John Kerry, il quale ha ottenuto dai due politici la firma dell’accordo che prevede l’istituzione di un governo di unità nazionale per i prossimi due anni e la convocazione di una Loya Jirga (Assemblea del popolo afghano) al termine di questo periodo per cambiare l’assetto istituzionale, introducendo comunque fin da ora la figura del Ceo e svuotando in parte di potere la figura del presidente. Non vi sono stati cambiamenti sostanziali nella configurazione del parlamento, che è bicamerale e che per legge – a segnare la discontinuità con il passato regime dei talebani – deve riservare alle donne almeno la metà dei suoi seggi. Le nuove elezioni parlamentari si sarebbero dovute tenere nel giugno 2015, ma l’impossibilità di raggiungere per tempo un accordo sulla riforma elettorale ha obbligato Ghani a rinviarle.

La difficile gestione del processo elettorale ha messo in luce come una delle incognite che più pesano sul futuro politico del paese sia l’effettiva capacità di gestire il processo di transizione. A quasi quindici anni dall’inizio dell’intervento internazionale, infatti, l’apparato statale è ancora molto debole, il governo di Kabul non riesce a esercitare la sua azione politica su tutto il territorio nazionale (in particolare sulle province meridionali e orientali, a forte presenza talebana) e le condizioni di sicurezza rimangono precarie. Il ritiro delle forze Isaf accresce ulteriormente l’incertezza: incombono lo spettro della frammentazione dello stato e della recrudescenza del conflitto civile. Nel complesso permangono forti fratture tra il governo centrale e le potenti figure tribali locali. A ciò si somma un grado di corruzione fra i più alti al mondo (secondo l’indice di corruzione percepita 2014 di Transparency International, l’Afghanistan è al 172° posto su 175 paesi), che riguarda tanto il governo centrale quanto i livelli amministrativi più bassi. Inoltre, la stessa sopravvivenza economica, sia sul piano delle attività produttive sia su quello istituzionale, dipende dagli aiuti esteri. A distanza di dieci anni dalla precedente, nel 2012, a Tokyo si è tenuta una nuova conferenza internazionale, cui hanno partecipato 80 paesi donatori, che hanno rimpinguato le finanze di Kabul con 16 miliardi di dollari.

A livello internazionale, tra gli interlocutori principali del governo afghano vi sono gli Stati Uniti e i vicini regionali: Pakistan, India, Iran, mentre la Cina sta incrementando gradualmente il proprio peso nelle dinamiche afghane. Sul finire della presidenza Karzai, i rapporti con gli Stati Uniti si sono deteriorati. Karzai, infatti, aveva spesso espresso il suo risentimento di fronte alle accuse di corruzione mossegli da Washington, ritardando per tutta risposta la firma del Sofa. Al contrario, Ghani e Abdullah avevano fatto della conclusione del Sofa uno dei perni delle proprie campagna elettorali. La creazione del governo di unità nazionale ha dunque rasserenato i rapporti con gli Stati Uniti, garantendo così a Washington la possibilità di continuare ad esercitare la propria influenza su Kabul e, con essa, proseguire le operazioni di controterrorismo ritenute di vitale interesse per la sicurezza americana.

Sul fronte dei rapporti regionali, le relazioni con il Pakistan rimangono tese, sia perché il governo di Islamabad ha appoggiato in passato il regime dei talebani, sia perché è accusato di non aver adottato misure adeguate per smantellare le centrali insurrezionali sul suo territorio. L’uccisione di Osama Bin Laden, leader di al-Qaida, da parte delle forze speciali statunitensi è avvenuta proprio in Pakistan, dove, fino alla sua morte nel 2013, risiedeva anche il mullah Omar in esilio. Kabul continua ad accusare Islamabad di dare ospitalità a gruppi militari che si sono resi responsabili di numerosi attacchi terroristici in Afghanistan, oltre che di continuare a sostenere i talebani. Anche le relazioni con l’Iran sono complesse e segnate dall’incognita del post-Karzai: Teheran ha giocato un ruolo fondamentale nei colloqui di Bonn del 2001, mediando tra le potenze occidentali e l’Alleanza del Nord, e rendendo possibile la nomina di Hamid Karzai a presidente. Oggi l’Iran teme la recrudescenza del conflitto interno in Afghanistan e il possibile ritorno al potere dei talebani, che porterebbe a un nuovo flusso di profughi e costringerebbe Teheran a fare i conti ancora una volta con un regime integralista sunnita alle porte. Anche il destino delle relazioni con l’India sembra dipendere dalla tenuta del governo Ghani. Nuova Delhi è stata infatti uno dei più attivi sostenitori del governo Karzai e della presenza militare statunitense. Tra i suoi interessi, accanto alla repressione dei gruppi terroristici, figura anche l’accesso alle risorse energetiche dell’Asia centrale. Dal canto suo, Pechino si è offerta di sostenere Ghani con aiuti economici quantificati in circa 200 milioni di euro nell’arco di tre anni (fino al 2017) ed istituendo scuole di formazione. Il progetto cinese, che ha un interesse nel limitare l’espansione dell’estremismo islamico, è comunque di più ampio respiro. La Cina infatti intende sostenere la ricostruzione e la stabilizzazione dell’Afghanistan finanziando un piano di sviluppo economico e sociale, in particolare nell’ambito dell’agricoltura e nella costruzione di infrastrutture.

Popolazione, società e diritti

La popolazione afghana è molto giovane (l’età mediana è di soli 16,6 anni) e tre quarti degli abitanti del paese vive in zone rurali. L’urbanizzazione non ha subito notevoli variazioni nel corso dell’ultimo ventennio: in Afghanistan le consuetudini e le usanze tribali sono ancora fortemente radicate e prevale perciò la tendenza a non vivere in città.

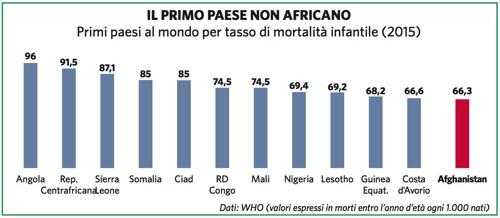

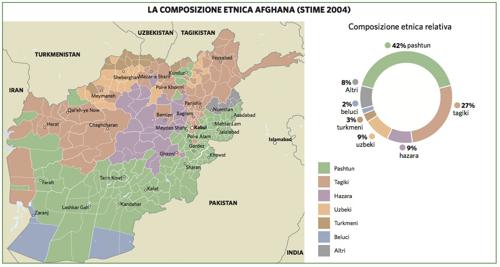

La composizione etnica è tra le più eterogenee del mondo. Con circa 12 milioni di persone, i pashtun costituiscono l’etnia più diffusa, benché non superino il 42% della popolazione. Occorre ricordare che ben 28 milioni di pashtun risiedono in Pakistan, sebbene vi rappresentino soltanto il 16% della popolazione. Dietro ai pashtun figurano i tagiki (27% degli afghani) e i popoli turcofoni (uzbeki e turkmeni, 12%). Segue una lunga lista di minoranze: gli hazara, in massima parte sciiti, popolano il centro dell’Afghanistan e hanno animato una consistente diaspora in Iran (1,5 milioni di persone); i beluci invece abitano nel sud, a cavallo con il Pakistan, e sono assertori di forti istanze indipendentiste. Decenni di conflitti hanno avuto evidenti conseguenze sui movimenti della popolazione afghana. L’invasione del 2001 ha provocato la fuga di 7,5 milioni di persone, due terzi delle quali verso il Pakistan e un terzo verso l’Iran. Quasi 6 milioni di afghani hanno poi fatto rientro nel paese nei successivi nove anni: i repentini sbalzi demografici hanno messo sotto pressione le infrastrutture afghane, già carenti e fortemente danneggiate dalla guerra. Tuttavia, secondo dati Unhcr, nel 2014 oltre 1,6 milioni di afghani risiedeva ancora in Pakistan. Al problema della diaspora e dell’immigrazione di ritorno si aggiunge anche quello degli sfollati all’interno del paese, stimati in 683.000 persone. Gli anni di guerra hanno contribuito all’arretratezza delle condizioni sociali e sanitarie. L’Afghanistan è tra gli stati con la più alta mortalità infantile al mondo. L’accesso all’acqua potabile è scarso e si registra un alto tasso di lavoro minorile. Dalla fine del regime dei talebani alcuni diritti sociali sono stati ripristinati e la segregazione delle donne è diminuita, ma la discriminazione resta radicata nei valori tradizionali della società tribale afghana. A fronte di un già basso 62% di giovani uomini che sanno leggere e scrivere, soltanto il 32% delle coetanee è nelle stesse condizioni; il tasso di alfabetizzazione totale è invece circa il 32%.

Economia ed energia

Fortemente dipendente dal settore agricolo e dagli aiuti dei Paesi donatori, l’economia legale afghana soffre dello scarso controllo dell’amministrazione centrale su vaste zone di territorio. Il sistema economico è ancora oggi frammentato a livello regionale e resta perciò fortemente agricolo (industrie e servizi necessitano di una capacità di coordinamento centrale maggiore, oltreché della stabilità interna) ed esposto a grandi fluttuazioni, legate alla stagionalità delle colture e ai frequenti periodi di siccità. Oltre a risentire cronicamente dei trentacinque anni di guerra quasi ininterrotta, la struttura economica afghana risente oggi della pesante incertezza legata alla difficile transizione democratica. L’elevata instabilità e la scarsa fiducia nelle possibilità di sviluppo futuro del paese hanno portato a una diminuzione degli investimenti e alla contrazione dello sviluppo di alcuni settori chiave per l’economia afghana, in primis quello delle costruzioni e delle infrastrutture.

L’Afghanistan non ha accesso al mare e dunque dipende dai paesi confinanti per l’importazione e l’esportazione dei propri prodotti, così come per l’approvvigionamento energetico. Il porto più prossimo è quello di Karachi, in Pakistan, e le relazioni tra i due vicini sono state spesso segnate da aspre dispute commerciali che hanno riguardato, tra l’altro, l’entità dei dazi imponibili sui prodotti afghani diretti all’estero. Per questo, è attraverso l’economia illegale e sommersa che il paese ha intrattenuto storicamente, e in misura ancora maggiore dopo l’intervento militare del 2001, redditizi scambi commerciali con l’estero. In particolare, la coltivazione di papaveri ha portato l’Afghanistan a raggiungere una situazione di quasi monopolio mondiale nella produzione di oppiacei (eroina e morfina in particolare). I commerci sono spesso controllati dai capi tribali o dai signori della guerra, che ne utilizzano i proventi per finanziare le comunità locali o la stessa insurrezione.

L’Afghanistan è un paese povero di risorse, costretto a importare la maggior parte dell’energia consumata. Non produce petrolio, che importa raffinato dal Pakistan e dai vicini paesi centroasiatici. Al contrario, estrae dal proprio sottosuolo gas, in quantità limitate ma sufficienti a soddisfare la domanda interna. La rete elettrica nazionale è approvvigionata per circa tre quarti da centrali idroelettriche. Solo un terzo della popolazione dispone di corrente elettrica per l’intera giornata e durante i frequenti periodi di siccità anche chi vi ha accesso deve fare i conti con frequenti blackout.

Nonostante la scarsa disponibilità di risorse proprie, la peculiare collocazione dell’Afghanistan, strategicamente situato tra le aree di produzione di idrocarburi caspico-mediorientali e paesi – quali Pakistan, India e Cina – con crescenti necessità di approvvigionamento energetico, rendono il territorio un naturale crocevia dei progetti infrastrutturali centroasiatici. Negli ultimi anni sono ripresi i contatti tra le autorità governative turkmene, pachistane e indiane per la posa di un gasdotto il cui progetto risale alla metà degli anni Novanta. Congelato successivamente all’avvento al potere dei talebani, il progetto – denominato Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (Tapi) – è tornato in agenda soprattutto grazie ai programmi predisposti dalle istituzioni finanziarie internazionali e all’incremento della capacità produttiva turkmena. Secondo lo schema discusso dalle parti coinvolte, il Tapi, che dovrebbe essere ultimato nel 2017 ed entrare in funzione nel 2018 (ma nuove stime parlano del 2020), potrebbe consentire l’esportazione di 33 miliardi di metri cubi annui di gas, di cui 14,1 miliardi riservati a India e Pakistan e 5,1 miliardi all’Afghanistan. Il progetto è sostenuto dagli Stati Uniti, che lo considerano un elemento centrale per la stabilizzazione del paese e che, per non secondari motivi strategici, lo preferiscono all’alternativa di un gasdotto che colleghi l’Iran alla Cina o al Pakistan. I primi lavori dovrebbero iniziare in Turkmenistan tra 2015 e 2016.

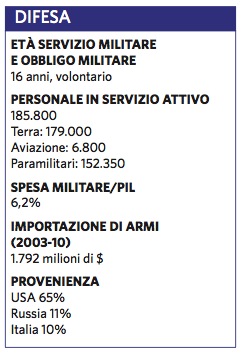

Difesa e sicurezza

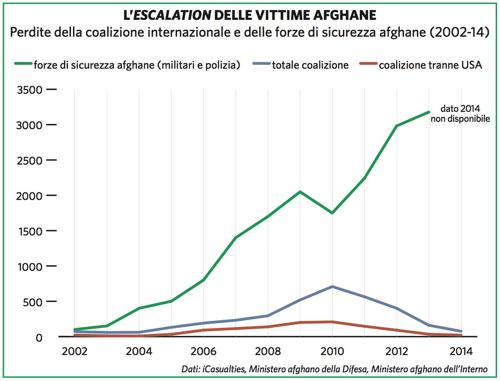

La principale minaccia alla sicurezza dell’Afghanistan è rappresentata dall’insurrezione talebana. Nell’affrontare tale problema, il paese è stato sostenuto fin dal 2002 dalle truppe di Isaf, la missione guidata dalla Nato in Afghanistan, che si è conclusa nel dicembre 2014. Sebbene alla missione abbiano preso parte 49 paesi, il contributo di gran lunga più rilevante in termini di uomini, mezzi e costi è stato quello degli Usa. L’aumento nel numero delle truppe Isaf, in particolare del contingente degli Stati Uniti nel corso del primo mandato della presidenza Obama, non sembra aver migliorato significativamente la sicurezza del paese, che negli ultimi anni ha registrato piuttosto un aumento della violenza. Da un lato, il numero di attacchi da parte dei talebani è aumentato soprattutto in termini qualitativi; l’Un ha reso noto come, con il progressivo ritiro delle truppe della coalizione internazionale, il numero di battaglie terrestri sia drasticamente aumentato; dall’altro, le perdite del contingente internazionale sono diminuite (un dato in buona parte riconducibile al ritiro), ma parallelamente sono aumentate le morti dei civili: il 2014 è stato infatti l’anno che ha registrato il maggior numero di vittime tra la popolazione dall’inizio della guerra con un incremento del 22% rispetto al 2013.

La nuova missione Nato Resolute Support, che non prevede azioni combat ed è guidata dal generale americano John F. Campbell, resta un importante sostegno per le forze armate afghane, che, al momento, nonostante defezioni e infiltrazioni, paiono comunque riuscire a limitare la controffensiva talebana e, con ciò, a mantenere lo status quo. L’incertezza, comunque, rimane molto alta sia sul campo, dove lo Stato Islamico (Is) è comparso come attore rivendicando alcuni attacchi terroristici, sia a livello istituzionale, dove ad esempio ancora resta vacante la carica di ministro della Difesa.

L’utilizzo da parte dei talebani di alcune città delle province pachistane a maggioranza pashtun, le Fata, come porto franco per organizzare l’insurrezione afghana, ha evidenziato gli stretti legami etnici e tattico-strategici tra gli insorti e il Pakistan. Tuttavia, la fazione talebana, soprattutto a seguito delle morti sia di Bin Laden che del mullah Omar, pare dividersi sempre più al suo interno. A fronte di ciò, il governo di Kabul, con il parziale (e talvolta ambiguo) sostegno di quello di Islamabad, ha intrapreso colloqui con gli insorgenti più moderati; il processo di riconciliazione nazionale resta, però, tortuoso e irto di ostacoli.

Gli sforzi del governo di Islamabad si sono finora dimostrati insufficienti a contrastare le roccaforti talebane sul proprio territorio. I limiti dell’azione pachistana, abbinati alla recrudescenza dell’insurrezione, hanno spinto gli Stati Uniti e la Nato a tentare di unificare il teatro delle operazioni coniando il concetto di ‘Af-Pak’, che comprende entrambi gli stati. Benché il diritto internazionale vieti di estendere il mandato di una missione sul territorio di un altro stato senza il consenso di quest’ultimo, gli Usa hanno utilizzato a più riprese aerei senza pilota per colpire i talebani in Pakistan, sconfinando nello spazio aereo di quest’ultimo e alimentando vigorose proteste tra la popolazione civile. La soluzione del dilemma afghano passa sempre più oltre i confini del paese.

I talebani afghani: una lotta infinita

Alla guida dell’Afghanistan nel periodo 1996-2001, i talebani sono stati formalmente deposti dalle truppe internazionali a guida statunitense che hanno attaccato il paese all’indomani degli attacchi alle Torri gemelle allo scopo di sradicare le roccaforti di al-Qaida, che proprio nell’Afghanistan talebano aveva prosperato.

Tra le file dei talebani che, nel 1996, presero il potere in una Kabul dilaniata dalla guerra civile, vi erano ex mujaheddin che avevano combattuto contro i sovietici nel periodo 1979-89, ma anche membri delle tribù pashtun afghane che auspicavano una stretta aderenza ai principi dell’Islam sunnita. Indottrinati nelle scuole religiose pachistane (madrase) e addestrati dai servizi segreti di Islamabad, che vedevano nel controllo dell’Afghanistan la tanto agognata ‘profondità strategica’ per fare da contraltare all’India in ascesa, i talebani riuscirono a imporsi nella politica afghana già nel 1994. I successi sul campo si trasformarono in guadagni territoriali: nel settembre 1996 conquistarono Kabul ed esautorarono l’allora presidente Burhanuddin Rabbani, ucciso il 20 settembre 2011. Durante i cinque anni al potere, i talebani imposero una forma estremamente rigida della sharia, la legge islamica, contribuendo all’emarginazione dell’Afghanistan a livello internazionale.

Allontanati formalmente dal potere nel 2001, i talebani hanno continuato la lotta contro l’amministrazione centrale afghana guidata da Hamid Karzai. I talebani operano oggi in Afghanistan secondo le modalità dell’insurrezione, spesso infiltrandosi tra le forze di sicurezza afghane e conducendo attacchi ‘green-on-green’ (contro agenti afghani) o ‘green-on-blue’ (contro le forze Nato). Secondo le stime di analisti militari, sarebbero circa 25.000 gli insorgenti afghani che combattono tra le loro file. Alla guida dell’organizzazione è rimasto fino alla sua morte nel 2013 il mullah Mohammed Omar, che già nel periodo 1996-2001 era stato a capo dell’Emirato islamico dell’Afghanistan. A succedergli, a partire dal 2015, è stato eletto il mullah Akhtar Mansour. Assieme ad altri alti comandanti talebani, il mullah Mansour dirige la Shura di Quetta, una sorta di consiglio centrale che, operando dalla città di Quetta, in Pakistan, rappresenta la centrale decisionale dei talebani afghani. I talebani contano poi sul sostegno di numerosi altri gruppi che lottano in nome dell’estremismo sunnita. Tra questi, il più importante è il Network Haqqani, il cui

leader Jalaluddin Haqqani è entrato in contatto con Bin Laden negli anni Ottanta e si è poi unito ai talebani negli anni Novanta. Il Network Haqqani opera in prevalenza lungo la linea Durand, confine tra Afghanistan e Pakistan.

Consapevoli dell’impossibilità di soffocare l’insorgenza talebana, gli Stati Uniti hanno cercato, a partire dal 2010, di affiancare alla counter-insurgency sul campo un approccio negoziale. Un primo scambio ha preso avvio nel luglio 2011, ostacolato, già nel settembre dello stesso anno, dall’assassinio dell’ex presidente Rabbani, che ricopriva il ruolo di capo-negoziatore. Nel giugno 2013 il gruppo di pragmatici, che si riuniva attorno all’inner circle del mullah Omar, ha aperto un ufficio politico in Qatar formalmente allo scopo di facilitare i colloqui; molti hanno però visto dietro quest’azione un tentativo di formare un governo in esilio. Le proteste del governo afghano di Karzai hanno portato alla chiusura dell’ufficio pochi giorni dopo l’apertura. Tuttavia, nel corso del 2014, alla fine dell’era Karzai i colloqui si sono intensificati. In Qatar il 2 maggio si è tenuto un nuovo round tra talebani e funzionari governativi, seguito da quello in Cina il 24 maggio, in Norvegia il 4 giugno e negli Emirati Arabi Uniti il 6 e 7 giugno.

I talebani stessi sono divisi sulla necessità dei negoziati. La fazione più pragmatica sembra consapevole della necessità di raggiungere un accordo, mentre l’ala più radicale sembrerebbe orientata verso l’intransigenza e decisa a riprendere il conflitto armato su vasta scala.

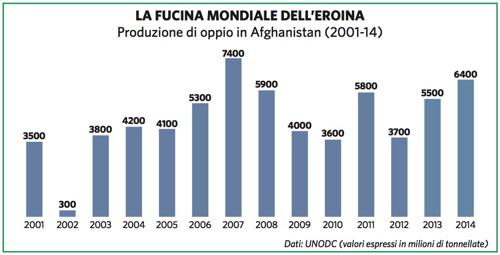

Il mercato dell’oppio in Afghanistan

L’Afghanistan è il primo produttore di oppio a livello globale. Dal 2001 al 2007 la produzione è costantemente cresciuta, fino a portare l’Afghanistan a coprire da solo oltre il 90% della produzione mondiale. I processi legati alla coltivazione dei papaveri da oppio e alla produzione di morfina ed eroina hanno un peso considerevole sulla vita del paese. Nel novembre 2013 è stato raggiunto il livello record di 209.000 ettari di terreno coltivabile dedicati all’oppio, mentre in un solo anno, tra il 2013 e il 2014, la produzione è cresciuta del 7%. Secondo alcune stime, il narcotraffico ottiene ricavi per circa 1,4 miliardi di dollari l’anno, pari al 10% del pil nazionale. La coltivazione dell’oppio è concentrata nelle regioni meridionali e orientali, in particolare nelle province dell’Helmand e di Kandahar. Le stesse aree si distinguono per la forte presenza talebana e per la cronica instabilità. Questa sovrapposizione conferma lo stretto legame tra il mercato della droga e l’insurrezione, che si sostengono a vicenda. Da un lato i proventi del narcotraffico rappresentano una delle maggiori fonti di finanziamento dell’insurrezione; dall’altro i talebani stessi, nelle aree dove sono più presenti, sono interessati a creare le condizioni necessarie perché il mercato dell’oppio prosperi. Il tentativo di contrastare la produzione di oppio e il mercato della droga, sia da parte del governo di Kabul sia da parte della comunità internazionale, incontra limiti oggettivi nella natura stessa della coltivazione. Rispetto ad altri tipi di pianta, il papavero da oppio è molto resistente e garantisce buoni raccolti anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli e in caso di siccità. Inoltre, dati i prezzi sul mercato internazionale, la produzione di oppio è incomparabilmente più redditizia rispetto a quella del grano, della vite o delle spezie.

Le principali strategie proposte dalla comunità internazionale per contrastare il mercato della droga sono state essenzialmente due. In primo luogo, si è investito sulle politiche di estirpazione delle piantagioni illegali. Benché non prive di risultati, come la riduzione delle aree adibite alla coltivazione di oppio, tali politiche si sono dimostrate uno strumento insufficiente per l’abbattimento della produzione.

In secondo luogo si è cercato di promuovere progetti di conversione della coltivazione del papavero da oppio in coltivazioni legali di altri prodotti. Tuttavia questi progetti richiedono forti incentivi e investimenti infrastrutturali: quelli arrivati finora si sono rivelati inadeguati.

Infine, come alternativa, si è pensato di legalizzare le coltivazioni di oppio e la produzione di morfina a patto che ciò sia a fini medici.

Approfondimento

Dal 2010, in Afghanistan e nelle cancellerie occidentali prevale l’idea che la soluzione militare al conflitto sia inefficace, e che sia indispensabile perseguire la via del dialogo politico tra il governo di Kabul e il fronte anti-governativo, in primis i Talebani, il principale gruppo di opposizione armata. Gli sforzi compiuti finora non hanno però generato risultati significativi, nonostante nel corso del 2015 si siano registrati diversi segnali promettenti, di cui due rilevanti. Il primo risale al 15 luglio, quando sul sito dell’Emirato islamico d’Afghanistan è stata pubblicata una dichiarazione attribuita al mullah Omar, con il quale la guida suprema dei Talebani ha legittimato il tentativo di trovare una soluzione pacifica al conflitto, pur ribadendo il diritto al jihad contro le truppe di occupazione. Il secondo risale al 7 luglio, quando a Munree in Pakistan si è tenuto il primo incontro formale tra rappresentanti del governo afghano ed esponenti del movimento talebano, preceduto da colloqui informali in Cina, Qatar, Norvegia.

L’incontro di Munree, al quale hanno partecipato come osservatori anche diplomatici cinesi e statunitensi, oltre ad alcuni generali dell’Inter-Services Intelligence, potente servizio segreto del Pakistan, è stato ampiamente pubblicizzato da Islamabad per guadagnare credito nei confronti dei partner internazionali, in primo luogo Cina e Stati Uniti, che continuano a giudicare inconsistente la pressione esercitata dal ‘paese dei puri’ sui Talebani. La pubblicità ha però indispettito i membri dell’Ufficio politico dei Talebani a Doha, che hanno disertato l’incontro. L’Ufficio di rappresentanza – inaugurato nel giugno 2013 e poi chiuso in seguito alle rimostranze del governo afghano – ha sede in Qatar per garantire ai Talebani maggiore autonomia decisionale rispetto allo ‘sponsor’ pakistano. La partecipazione a un incontro sotto l’egida di Islamabad avrebbe compromesso la strategia di affrancamento dei membri dell’Ufficio politico, in dissidio con la shura (consiglio) di Quetta, una delle tre principali ‘cupole’ del potere talebano insieme alla shura di Peshawar e a quella di Miran Shah, che rappresenta il network Haqqani, affiliato ai Talebani ma con ampi margini di autonomia finanziaria e operativa. I dissidi interni al fronte talebano, già emersi alla vigilia delle elezioni del 2014 tra la fazione che intendeva sabotare militarmente il processo elettorale e quella che voleva servirsene per avvicinarsi al governo di Kabul, sono riaffiorati a fine luglio 2015, quando è stata annunciata la morte dell’Amir Al-Momineen, la ‘guida dei fedeli’, il mullah Omar. La notizia, resa nota il 29 luglio, due giorni prima del secondo incontro negoziale previsto dopo Munree, ha paralizzato l’embrionale processo di pace e approfondito le fratture interne alla galassia dei militanti islamisti. La nomina a nuovo leader del mullah Akhtar Mohammad Mansour – già responsabile del Consiglio della leadership, il massimo organo di rappresentanza politica dei Talebani – è stata contestata da alcuni esponenti di peso, come Abdul Qayum Zakir, già a capo della Commissione militare, estromesso nell’aprile 2014, e Tayyeb Agha, abile negoziatore, che nell’agosto 2015 ha lasciato la carica di responsabile dell’Ufficio politico di Doha.

Oggi ci si chiede se la nuova ‘guida dei fedeli’ abbia o meno la capacità di tenere insieme un fronte anti-governativo disomogeneo, che soffre, oltre alle spinte centrifughe interne, quelle provenienti dalla crescente minaccia dello Stato islamico (Is) in Afghanistan. E se le aperture di una parte della leadership politica al negoziato non rischino di alienare il sostegno dei combattenti talebani sul terreno, favorendo un ulteriore frammentazione e il reclutamento dell’Is, un gruppo che ha radici ideologico-dottrinarie e obiettivi molto diversi ma che è riuscito a dirottare su di sé parte delle risorse che i tradizionali sponsor regionali riservavano un tempo ai Talebani. A giudicare dai comunicati ufficiali e da alcuni segnali informali, sembra che il mullah Mansour intenda puntare nel breve termine a presentarsi come un leader alieno ai compromessi, ma che una volta conquistata la fiducia dei suoi uomini possa tornare a dare voce all’anima più pragmatica e conciliante. Sul fronte governativo, va segnalato l’attivismo del presidente Ghani, che sin dal suo insediamento nel settembre 2014 ha adottato una politica di significativo avvicinamento al governo pakistano, nell’ambito di una più ampia politica di riconfigurazione degli equilibri regionali. L’opzione strategica di Ghani – convinto che al cuore del conflitto ci sia, prima della ribellione talebana, l’antagonismo interstatale tra Afghanistan e Pakistan – gli è però costata una considerevole perdita di capitale politico nel suo paese, dove è forte il sospetto verso il governo pakistano. Il risentimento rischia di approfondirsi, se nel 2016 non arriveranno risultati concreti o, come molti si augurano, un vero e proprio cessate il fuoco.

di Giuliano Battiston