Biologia della conservazione

Biologia della conservazione

La 'biologia della conservazione' è una disciplina sviluppatasi recentemente per risolvere i problemi di conservazione delle risorse animali e vegetali a rischio di scomparsa. Questa disciplina è nata attraverso processi di interazione tra varie discipline, quali la botanica, la zoologia, l'ecologia, la genetica, l'etologia, la biogeografia. La biologia della conservazione sviluppa conoscenze scientifiche da cui possano trarre fondamento decisioni gestionali di popolazioni, specie o habitat; essa è cresciuta parallelamente allo studio della biodiversità negli ecosistemi e della sua risposta ai fattori naturali e antropici. Inoltre, integra informazioni diverse per finalità conservazionistiche e sviluppa nuove conoscenze teoriche e applicative. Secondo il recente testo di Richard B. Primack, la moderna biologia della conservazione ha essenzialmente tre scopi: (a) analizzare e descrivere la diversità dei viventi; (b) comprendere gli effetti delle attività antropiche su specie, comunità ed ecosistemi; (c) sviluppare metodologie interdisciplinari di intervento per proteggere e, se necessario, ripristinare la biodiversità.

Campi di ricerca attivi all'interno della biologia della conservazione sono la comprensione del reale valore biologico e conservazionistico di habitat ed ecosistemi attraverso la quantificazione delle popolazioni di specie rare, del loro status riproduttivo e del loro grado di minaccia; la quantificazione della diversità specifica; la descrizione della struttura delle comunità animali e vegetali. L'analisi degli effetti provocati dalle attività antropiche su specie, comunità ed ecosistemi rappresenta un altro campo d'indagine tipico della biologia della conservazione. Uno dei compiti base di questa scienza è quello dell'individuazione delle aree da proteggere, che possono essere selezionate sia mediante approcci induttivi sia mediante vere e proprie metodologie deduttive. Un altro dei prodotti della biologia della conservazione applicata consiste nella redazione delle 'liste rosse', ossia liste di taxa animali e vegetali a rischio di estinzione, attività questa coordinata dalla IUCN (International Union for the Conservation of Nature). Purtroppo non è sempre possibile pianificare la conservazione delle specie entro il loro naturale territorio ed è necessario adottare metodi per la loro conservazione ex situ (in contrapposizione alla conservazione realizzata in contesti naturali che viene definita in situ). La conservazione ex situ può essere effettuata attraverso il mantenimento in vita di individui in ambiente controllato, ma anche mediante la conservazione di materiale biologico da utilizzare per la produzione futura di individui vitali.

Uno degli aspetti più controversi della biologia della conservazione è quello dell'ecologia del ripristino, disciplina scientifica che ha come finalità il ripristino dello stato originario della struttura e delle funzioni di comunità o ecosistemi degradati. Questo approccio è spesso necessario per ricostruire l'habitat distrutto di molte specie. Il restauro ecologico può essere effettuato anche reimmettendo in natura taxa estinti o ridotti nella loro abbondanza locale. Anche la genetica contribuisce significativamente alla biologia della conservazione, mediante lo studio dei fattori genetici nelle dinamiche di popolazione, nonché l'individuazione di popolazioni e di taxa originari.

Biodiversità

Negli ultimi anni si è assistito a un crescente uso del termine biodiversità ‒ forma contratta dell'espressione 'diversità biologica' precedentemente in uso ‒ sia nell'ambito delle pubblicazioni scientifiche sia soprattutto in quello dei mezzi d'informazione di massa; si può affermare che questo termine relativamente recente faccia parte ormai anche del lessico comune. Tuttavia, nonostante un'apparente familiarità diffusa con il concetto di biodiversità, non esiste unanime consenso su cosa essa rappresenti e su come vada misurata. Il termine biodiversità esprime, infatti, un concetto astratto, generale, da taluni considerato generico, per il quale si possono immaginare diverse definizioni, più o meno intuitive. Il modo prevalente di intendere tale termine è come sinonimo di 'varietà della vita', e molte delle definizioni coniate sono solo espressioni, espansioni o semplici 'abbellimenti' di questo concetto. Una definizione onnicomprensiva del concetto di biodiversità fa riferimento al grado di variabilità della natura tramite numero e frequenza degli ecosistemi, delle specie viventi presenti, del loro patrimonio genetico e anche alla loro diversità comportamentale. La biodiversità, se compromessa, deve essere ripristinata (e non aumentata) attraverso la reintroduzione dei taxa originari ormai estinti. Perché si possa restaurare la locale biodiversità, è necessario però innanzitutto rimuovere i fattori limitanti la sua ricostituzione; solo in seguito è possibile attuare le operazioni gestionali per la ricostituzione (e il mantenimento) della locale biodiversità. Un'eventuale sostituzione di genotipi è possibile solo quando quelli originari siano estinti, eventualmente utilizzando appropriati genotipi vicarianti, pur con le necessarie cautele.

Negli studi teorici e anche applicativi, la biodiversità viene tradizionalmente categorizzata in diversi livelli di organizzazione e uno dei sistemi più seguiti riconosce tre livelli di organizzazione: (a) la diversità genetica; (b) la diversità specifica o tassonomica; (c) la diversità ecosistemica. Lo studio della biodiversità è nato anch'esso come fenomeno integrativo di discipline diverse, ognuna delle quali utilizza metodi e linguaggi propri. Le discipline che maggiormente hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo delle conoscenze sulla biodiversità sono la sistematica, la biogeografia, l'ecologia, la biologia delle popolazioni. Precedentemente, la maggior parte di queste discipline si era sviluppata a partire da un approccio naturalistico classico, fondato su una filosofia induttiva, e aveva avuto una natura quasi esclusivamente descrittiva. La necessità di integrare informazioni provenienti da campi diversi e solo parzialmente comunicanti tra loro ha portato anche a feedback positivi nell'ambito delle discipline originarie. Infatti, lo studio moderno della biodiversità mostra, oltre che il necessario aspetto descrittivo, anche una crescente tendenza alla generalizzazione, attraverso approcci decisamente ipotetico-deduttivi. A tal proposito, si può citare la recente formalizzazione della 'teoria neutrale unificata della biodiversità e biogeografia' da parte di Stephen P. Hubbell.

Impatto antropico e perdita di biodiversità

Finora la crescita della popolazione umana è stata inesorabilmente accompagnata da alterazioni ambientali che hanno comportato la scomparsa di un crescente numero di specie animali e vegetali. Alcune stime indicherebbero che le alterazioni causate dall'uomo (tra cui ricordiamo, in particolare, il taglio della foresta tropicale) rischiano di far scomparire nei prossimi 10 anni tra il 5 e il 10% delle specie animali e vegetali ancora presenti sulla Terra; se ipotizziamo un totale di 10 milioni di specie esistenti, ciò equivarrebbe a perdere dalle 50.000 alle 100.000 specie ogni anno! Le estinzioni hanno sempre accompagnato la storia della vita sul nostro pianeta. Si distinguono però le estinzioni di fondo, che non hanno troppo alterato gli equilibri biologici planetari, e le estinzioni di massa, che, coinvolgendo un gran numero di specie e individui, hanno invece contrassegnato periodi di gravissima crisi biologica (la scomparsa dei dinosauri, 65 milioni di anni fa, è uno degli esempi più noti). Se consideriamo che gli 'istanti' geologici che hanno caratterizzato temporalmente le estinzioni di massa del passato erano almeno dell'ordine di migliaia di anni, possiamo ipotizzare che, mantenendo l'attuale ritmo di estinzione, l'uomo moderno si trovi a essere l'artefice di una immane estinzione di massa che potrebbe, alla fine, travolgere l'umanità stessa.

Movimenti culturali e istituzioni

Il riconoscimento del valore della biodiversità e la diffusione dei concetti a essa associati sono stati raggiunti in seguito alla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, durante la quale sono stati proposti ‒ e sanciti nella ben nota Convenzione internazionale sulla diversità biologica ‒ i principî che dovrebbero garantire la conservazione della biodiversità sul nostro pianeta. Tuttavia, la biologia della conservazione affonda le sue radici in un periodo precedente alla Conferenza di Rio e trova i suoi fondamenti nella consapevolezza del rischio dovuto agli impatti delle attività umane sulla natura, che è in larga parte dovuta ai movimenti ambientalisti e conservazionistici sviluppatisi nei Paesi occidentali, ma non solo, nel secondo dopoguerra. È stato sicuramente merito di alcune associazioni ambientaliste, per esempio il World Wide Fund for Nature, inizialmente denominato World Wildlife Fund (di cui ha ancora oggi mantenuto l'acronimo WWF), aver stimolato l'interesse popolare per la conservazione della diversità biologica sia a livello internazionale sia nazionale (in Italia, la locale sezione del WWF venne fondata nel 1966). L'interesse degli ambienti accademici è nato molto più tardi e anche in relazione alla maturazione dei ricercatori che, in età giovanile, avevano avuto nelle associazioni ambientaliste il loro primer culturale. Le preoccupazioni sulla perdita della diversità biologica sono riflesse anche da altre convenzioni internazionali, tra le quali si possono ricordare quella di Bonn sulle specie migratrici, di Washington sulle specie minacciate dal commercio internazionale (CITES), di Ramsar sugli uccelli acquatici e di Barcellona sulle specie mediterranee.

Una nuova generazione di scienziati si è, dunque, trovata dinanzi a nuove domande di tipo applicativo, le risposte alle quali erano necessarie non tanto per puri fini conoscitivi, quanto per garantire la conservazione di popolazioni minacciate, di specie in estinzione, di habitat alterati o distrutti dalle attività umane. Questi ricercatori hanno sviluppato esperienze nell'ambito della biologia della conservazione a partire da background completamente diversi e, fino ad allora, nettamente separati: dalla genetica alla tassonomia, dall'ecologia di comunità al telerilevamento. Parallelamente, sono state fondate società e riviste scientifiche dedite a raccogliere e far crescere questa nuova disciplina. Tra queste, ricordiamo la prestigiosa rivista "Biological conservation", pubblicata già a partire dal 1969, anno in cui diede alle stampe quattro fascicoli per un totale di 352 pagine. Il quarto fascicolo del primo anno di pubblicazione di questa rivista si apriva con un editoriale, intitolato Towards a New Science, che lasciava presagire lo sviluppo che questa disciplina avrebbe avuto in un futuro non molto lontano.

Altro esempio interessante è quello della Society for Conservation Biology, nata nel 1985 negli Stati Uniti, ma che raccoglie oggi membri in tutti i Paesi del mondo e ha sezioni regionali diffuse in tutti i continenti. La missione di questa società è quella di 'far avanzare la scienza e la pratica della conservazione della diversità biologica della Terra', un tema chiaramente a cavallo tra conoscenza scientifica di base e applicazioni prettamente pragmatiche. Anche questa società ha iniziato ad avere un'attività editoriale, nell'ambito della quale spicca una rivista scientifica dedita a problematiche conservazionistiche, "Conservation biology", che rappresenta oggi una delle riviste più prestigiose di tutta l'ecologia. Questa rivista è stata pubblicata per la prima volta nel 1987, anno in cui diede alle stampe quattro fascicoli per un totale di 354 pagine, ed è cresciuta così tanto da arrivare a pubblicare, nel 2005, sei fascicoli per un totale di ben 2066 pagine.

Secondo il testo Biologia della conservazione di Richard B. Primack, la moderna biologia della conservazione ha essenzialmente tre scopi: (a) analizzare e descrivere la diversità dei viventi; (b) comprendere gli effetti delle attività antropiche su specie, comunità ed ecosistemi; (c) sviluppare metodi di intervento interdisciplinari per proteggere e, se necessario, ripristinare la biodiversità. Come si evince da questi tre punti essenziali, la biologia della conservazione concerne attività sia di studio e raccolta di dati di base (quali, per es., la quantificazione della dimensione di una popolazione o la comprensione dei meccanismi riproduttivi di una specie) sia lo sviluppo e l'applicazione di interventi pratici (quali, per es., la selezione delle aree protette o interventi di gestione attiva come la riduzione degli impatti o i cambi di uso del suolo, ma anche il monitoraggio dello stato delle popolazioni, delle specie e degli habitat).

Le metodologie di valutazione

Le crescenti richieste di conservazione della natura, di preservazione di specie rare o minacciate, ma anche di protezione di habitat e paesaggi, hanno portato la comunità scientifica a confrontarsi con problemi fino a ora sconosciuti o affrontati senza utilizzare un vero approccio scientifico. Sapere quale fosse il reale stato della popolazione di un'elusiva specie di mammifero, capire quali fossero i fattori antropici responsabili dei problemi riproduttivi di una rarissima specie di uccello, o conoscere le capacità di una rara specie di pianta di sopravvivere alla frammentazione del suo habitat, sono divenute domande tipiche con le quali si è dovuto confrontare chi si trovava di fronte a reali problemi di conservazione. Per rispondere a queste domande è stato necessario sviluppare metodi nuovi di ricerca, che integrassero vari campi di indagine scientifica; queste esigenze hanno segnato la nascita della biologia della conservazione.

La comprensione della diversità degli organismi viventi in una data area è, ovviamente, uno dei punti essenziali per la sua conservazione. È impossibile conservare qualcosa se prima non si conoscono i meccanismi biologici che ne regolano la sopravvivenza. Tuttavia, già lo studio della diversità dei viventi è un processo complesso e che manca ancora di strumenti e indicatori universalmente riconosciuti. La biodiversità di un'area si può studiare in termini di numero di specie presenti, ma anche di comunità biologiche, oppure di diversificazione delle specie presenti in un dato sito rispetto alle stesse specie presenti altrove. Ognuno di questi approcci aggiunge complessità a problemi tuttora irrisolti e che sono oggetto di attività di ricerca in rapido sviluppo: quale esempio basti citare le problematiche connesse alla quantificazione del numero di specie in un'area, la ricchezza specifica, uno degli indicatori di biodiversità più semplici e accettati. Le specie presenti in un'area vasta difficilmente possono essere censite in modo completo, soprattutto quando si tratti di gruppi tassonomici difficili da osservare, ed è, quindi, assolutamente necessario utilizzare stime basate su approcci campionari. Ebbene, ancora oggi non esistono stimatori statistici sufficientemente robusti per calcolare con accuratezza quante specie diverse siano presenti in un dato territorio a partire da un campionamento. Negli ultimi decenni sono stati sviluppati numerosi stimatori statistici per valutare la ricchezza specifica, ma nessuno di questi si è dimostrato sufficientemente robusto da poter essere utilizzato in ogni situazione ecologica. Questa osservazione ci fa capire quanto difficili siano, nel loro complesso, non solo le attività connesse all'applicazione delle tecniche necessarie per gli studi di biologia della conservazione, ma anche quelle legate all'oggettiva valutazione dei risultati che si ottengono.

La comprensione degli effetti delle attività antropiche su specie, comunità ed ecosistemi rappresenta un'altra sfida di complessità e di integrazione di discipline e metodologie. Infatti, sebbene sia indubbio che una larghissima parte dei problemi di conservazione della biodiversità sia causata dalle attività umane, non sempre è così facile individuare relazioni di causa-effetto che permettano di trovare soluzioni per ovviare o mitigare gli impatti negativi. Molti dei primi studi di biologia della conservazione riguardavano specie i cui problemi erano ben identificabili e consistevano in una precisa attività umana, per esempio il prelievo venatorio eccessivo. Molti altri problemi di conservazione hanno alla base, in realtà, una serie complessa di relazioni causa-effetto per le quali non solo è problematico individuare la soluzione, ma è già estremamente difficile capire la natura.

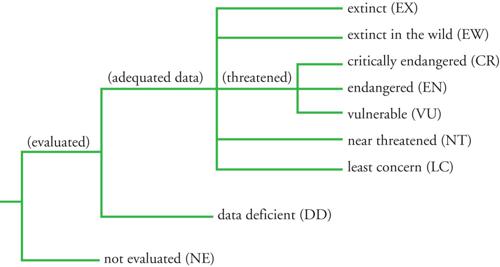

Occorre precisare che la preservazione della diversità biologica è attuabile attraverso misure orientate a salvaguardare i singoli taxa, la cui consistenza e distribuzione (tanto nel loro areale complessivo, quanto a livello locale) devono essere note per poter stimare il livello del rischio d'estinguersi. Questa premessa è scarsamente realizzabile per quei taxa che vivano normalmente ‒ o siano ormai ridotti a sopravvivere ‒ a bassa densità, o mostrino abitudini elusive, o dimorino in ambienti di ardua penetrazione da parte dell'uomo (per es., gli abissi oceanici e le foreste tropicali). L'organismo internazionale maggiormente accreditato per la stilatura delle cosiddette 'liste rosse', cioè liste di taxa animali e vegetali a rischio d'estinzione, è la IUCN (International Union for the Conservation of Nature), che organizza annualmente elenchi di specie e sottospecie di organismi a cui viene attribuita una categoria di rischio di scomparsa, al fine di identificare priorità e urgenze per la conservazione. Le categorie di rischio attualmente impiegate sono nove (fig. 4) e sono definite secondo una struttura gerarchica. La prima divisione prevede la separazione tra i taxa che sono stati valutati e quelli non valutati. Nella prima categoria (taxa valutati) si possono riconoscere i taxa per i quali sono carenti le informazioni relative allo status (data deficient) e quelli per i quali i dati sono ritenuti sufficienti (adequate data). Per questi ultimi si possono riconoscere: taxa definitivamente estinti (extinct, EX), estinti in natura (extinct in the wild, EW), a forte rischio d'estinzione (critically endangered, CR), a rischio d'estinzione (endangered, EN), vulnerabili (vulnerable, VU), in declino (near threatened, NT), a scarso rischio (least concern, LC). Le tre categorie CR, EN e VU sono raggruppate nella categoria 'minacciate' (threatened). L'assegnazione a una di queste categorie viene decisa sulla base di metodi il più possibile quantitativi per la stima del livello di rischio.

Tuttavia le informazioni ecologiche sui taxa minacciati d'estinzione sono spesso poche e approssimative proprio per la rarità di questi taxa, che rende difficile la raccolta di dati oggettivi su di essi. Si è pertanto diffuso l'utilizzo di metodi quantitativi, ma sovente basati su assunzioni teoriche e/o premesse soggettive che ne infirmano così l'attendibilità. Le simulazioni dei modelli di vitalità delle popolazioni (PVA, Population viability analysis), in questi ultimi decenni diventati così popolari nella biologia della conservazione, sono spesso basate su parametri demografici o genetici ricavati da popolazioni conspecifiche ma localizzate in altri contesti ecologici, o perfino da altri taxa non a rischio, più o meno affini a quello in corso d'analisi ma a esso difficilmente equiparabili (se non altro perché i primi non sono a rischio, rari o minacciati). In questi casi può essere più onesto e concreto ammettere la presente difficoltà di stimare il livello effettivo di rischio del taxon che si sospetti in declino e attivarsi per la raccolta di dati adeguati, inserendolo temporaneamente nella categoria 'informazioni carenti sul suo stato' o in una di livello maggiore, qualora le informazioni disponibili lo suggeriscano.

Altro problema associato all'uso di specie indicatrici o di liste di specie per la selezione delle aree protette è quello delle relazioni tra gruppi tassonomici diversi. Vale a dire, può una rete di aree protette selezionata per ottimizzare la conservazione di un determinato gruppo tassonomico, per esempio gli Uccelli, essere efficace anche per la conservazione di un altro gruppo tassonomico, per esempio le farfalle? Questo tipo di problema è stato alla base di numerose ricerche volte a comprendere quanto effettivi siano i fenomeni di congruenza tra taxa (meglio nota con il termine inglese di cross-taxon congruence), ossia della correlazione spaziale della biodiversità tra diversi gruppi tassonomici. L'esistenza di simili fenomeni, interessante dal punto di vista sia storico-biogeografico che ecologico-applicativo, è stata riscontrata in determinate situazioni e si è supposto che potesse, in qualche modo, essere generalizzata. Tuttavia è oggi abbastanza chiaro che i fenomeni di congruenza tra taxa sono abbastanza circoscritti ad alcune scale spaziali e a certi gruppi tassonomici ed è, quindi, quasi impossibile utilizzare simili metodologie per selezionare reti di aree protette ottimizzate per garantire la conservazione di tutti i gruppi tassonomici.

Esistono vari metodi per capire quale sia il valore conservazionistico di un'area e confrontarlo con quello di altre. Questi metodi possono basarsi su vari tipi di strumenti comparativi, che permettano di valutare quali, tra le aree candidate, debbano essere scelte come aree protette. Il primo tipo di strumenti consiste nel calcolo e nella comparazione di indici di diversità che esprimano, in modo sintetico, quante specie sono presenti e in quali relazioni di abbondanza. Il secondo tipo di strumenti consiste nell'analisi del grado di endemismo o di altri indicatori che permettano di valutare la 'qualità' delle specie presenti, più che la quantità. Un taxon si dice 'endemico' di un dato territorio quando è presente solamente in esso, e questa caratteristica attribuisce al taxon in oggetto, ovviamente, un maggiore valore conservazionistico. Un'area può essere caratterizzata da un valore di diversità relativamente basso, se calcolato con un indice di diversità classico, ma costituire l'unico territorio in cui vivono molte specie endemiche e questo la rende importante quale sito da proteggere.

Altri tipi di strumenti consistono nell'analisi della complementarità, ossia del grado di differenza tra le aree candidate rispetto a quelle già incluse nel sistema di aree protette. In questo caso si cerca di selezionare, tra le prime, quelle che si differenziano maggiormente in termini di specie presenti rispetto alle aree già incluse nel sistema di quelle protette. Per far questo si calcola un indice di complementarità, che usualmente consiste nell'inverso o nel reciproco di un indice di somiglianza specifica, tra le varie aree e si seleziona quella che si differenzia maggiormente. Questi indici esprimono, valutando in vario modo le componenti, l'inverso o il reciproco del rapporto tra le specie in comune e il numero di taxa totali tra due o più siti. Tanto maggiore è il numero di taxa in comune tra due siti, tanto minore è il loro grado di complementarità.

Gli strumenti per la conservazione

Lo sviluppo di metodologie finalizzate alla conservazione o all'eventuale ripristino della biodiversità di un territorio rappresenta certamente l'esperienza più appassionante e autonoma della moderna biologia della conservazione. Infatti, mentre la comprensione della biodiversità e dei fenomeni che la minacciano fa parte anche di altri settori delle discipline biologiche ed ecologiche di base e applicate, lo sviluppo di strategie di conservazione e di ripristino della biodiversità rappresenta un settore proprio della biologia della conservazione, che si qualifica così come una disciplina compiuta e, per certi versi, anche autonoma. La conservazione di un taxon implica il mantenimento delle sue potenzialità evolutive. La variabilità individuale nell'ambito di una popolazione offre diverse possibilità di risposta alle variazioni delle condizioni ambientali: sarà poi la selezione naturale a favorire un'opzione piuttosto che un'altra. Per garantire la conservazione dei taxa, oggi viene ritenuta importante la conservazione dell'ambiente nel quale questi vivono, mediante adeguate strategie di gestione che possono andare dal 'non praticare nessuna attività', come nelle aree protette integrali in cui si cerca di mantere una protezione assoluta, fino a veri e propri interventi di gestione attiva, nelle aree protette gestite. La gestione attiva consiste in una serie di pratiche, che possono comprendere dalle tradizionali attività agro-silvo-pastorali fino a veri e propri interventi che prevedano l'utilizzo di moderne tecnologie (per es., per ridurre l'acidità del terreno o per estirpare una specie aliena).

Aree protette

Uno dei compiti base della biologia della conservazione è la selezione delle aree protette, che hanno rappresentato già da oltre un secolo il fulcro della conservazione. Le aree protette sono state proposte e istituite per garantire la difesa di specie e ambienti minacciati. Le riserve e i parchi dovrebbero dunque preservare la locale biodiversità sensu lato. Tuttavia, in pratica, non di rado l'istituzione e i confini delle aree protette sono decisi in base a criteri in prevalenza paesaggistici o di convenienza, come per esempio nel caso di aree marginali la cui economia potrebbe risultarne incrementata. Questo approccio può spiegare le difficoltà di gestione che incontrano i parchi nazionali e regionali: in Italia ne esistono alcuni che inglobano autostrade ed estesi centri urbani; se inoltre l'area protetta comprende i territori di molte decine di comuni (per es., oltre ottanta nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano), la sua gestione effettiva diventa ardua dovendo esaudire le attese di ogni giunta comunale.

La IUCN, fondata nel 1948, con sede a Gland, Svizzera, rappresenta il più grande network internazionale per la conservazione della natura, unendo insieme 82 Stati, 111 agenzie governative, più di 800 organizzazioni non governative (ONG), nonché 10.000 scienziati ed esperti di 181 Paesi. Questo organo internazionale, che fornisce le linee guida per la conservazione, categorizza le aree protette in base alle loro finalità e al tipo di gestione che vi viene praticata. In base a questi criteri vengono identificate sei categorie distinte di aree protette: (a) categoria I. Riserve naturali integrali e aree incontaminate: aree protette gestite quasi esclusivamente per la conoscenza della protezione della natura; (b) categoria II. Parchi nazionali: aree protette gestite principalmente per la protezione degli ecosistemi e per le attività ricreative; (c) categoria III. Monumenti naturali: aree protette gestite principalmente per la conservazione di specifiche caratteristiche naturali; (d) categoria IV. Aree a gestione attiva di specie o habitat: aree protette principalmente per la conservazione attraverso la gestione diretta; (e) categoria V. Paesaggi terrestri e marini protetti: aree protette principalmente per la tutela di paesaggi marini o terrestri e attività ricreative; (f) categoria VI. Aree a gestione delle risorse: aree protette principalmente per l'uso sostenibile delle risorse naturali. La IUCN ospita, inoltre, sul proprio portale internet (www.iucn.org) una serie di banche dati su tutte le aree protette del mondo, con la possibilità di fare ricerche e ottenere statistiche sia su base temporale che spaziale.

Le aree protette possono essere di grandi o piccole dimensioni, presentando problemi gestionali diversi. Generalmente si considerano aree protette di piccole dimensioni quelle al di sotto di 10.000 km2. Le aree protette più numerose, a livello mondiale, sono appunto di piccole o medio-piccole dimensioni. Nelle aree protette di grandi dimensioni possono essere contenute popolazioni animali e vegetali più abbondanti e diversificate, offrendo esse una migliore diversità ambientale, una maggiore protezione per specie che sono caratterizzate da ampie aree di distribuzione, o home range, e, in assoluto, superiori possibilità di gestione delle attività turistiche e di fruizione socioculturale ed economica. Questo tipo di aree protette presenta però alcuni aspetti problematici: in particolare, è difficile mantenere criteri unitari di gestione per l'intera area e rapporti soddisfacenti con gli enti o i governi locali. Nelle grandi aree protette, inoltre, i turisti devono poter accedere solo alle aree più resistenti e resilienti dal punto di vista ecologico. Le aree protette di piccole dimensioni presentano diversi aspetti positivi: in esse possono manifestarsi in assoluto minori conflitti con le attività antropiche (soprattutto se queste aree sono pianificate in modo tale da evitare di includere zone fortemente antropizzate) e migliori possibilità di creazione (e successivo mantenimento) delle infrastrutture. Con la creazione di aree protette di dimensioni limitate vi sono migliori opportunità di creare reti di aree per la conservazione di particolari biotopi, tralasciando aree intermedie di valore naturalistico scarso o nullo.

Anche per questo tipo di aree protette, però, non mancano gli aspetti problematici, come i maggiori rischi di insularizzazione (è fondamentale l'esistenza di corridoi ecologici tra aree vicine) e depressione da inbreeding nelle popolazioni isolate. Inoltre, una piccola area protetta può non essere sufficiente per contenere popolazioni di Vertebrati in grado di autosostentarsi (ossia popolazioni abbastanza grandi da poter sopravvivere a lungo termine) e può presentare maggiori difficoltà a ospitare la grande fauna. Le piccole aree protette possono poi risultare completamente circondate da comprensori (incluse le cosiddette 'aree contigue'), caratterizzati da indicazioni di gestione non idonee o variabili nel tempo: ciò rende particolarmente difficile la cura di alcune specie (per es., quelle di interesse anche venatorio) in questo tipo di area. Le aree protette sono state storicamente selezionate sulla base della presenza, al loro interno, di specie rare o di altre emergenze, con l'assunto paradigmatico che la protezione del sito ove queste si trovavano fosse elemento sufficiente a garantirne la conservazione. Tuttavia, negli ultimi anni ci si sta rendendo conto che la conservazione di singole aree protette non è sufficiente, se non in casi particolari, a garantire la conservazione di una specie o anche di assemblaggi di specie a rischio. Questo perché variazioni dell'ambiente, di origine naturale o anche dovute alle attività umane, possono influenzare le capacità di sopravvivere in quel dato sito. Per esempio, un riscaldamento del clima come quello in corso potrebbe determinare lo spostamento dell'areale di distribuzione di alcune specie, con la conseguenza di una loro fuoriuscita dall'area protetta originariamente individuata per la conservazione.

I parchi nazionali italiani non sono numerosi, ma il quadro attuale è certamente migliore di quello di quaranta anni fa, quando esistevano solo i quattro parchi storici del Gran Paradiso, d'Abruzzo, dello Stelvio e del Circeo. Verso la fine degli anni Ottanta del Novecento ne furono istituiti sei (Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Arcipelago Toscano, Aspromonte, Monti Sibillini e Pollino) e poi, a partire dal 1991, quando fu approvata la legge quadro sulle aree protette (l. 394 del 6-12-1991), ulteriori undici (Gran Sasso e Monti della Laga, Cilento e Vallo di Diano, Val Grande, Gargano, Sila, Appennino Tosco-Emiliano, Cinque Terre, Arcipelago della Maddalena, Golfo di Orosei e Gennargentu, Asinara e Alta Murgia), per un totale complessivo di ventitré. A questi si dovrebbe aggiungere in un prossimo futuro il Parco Nazionale della Val d'Agri, in corso di istituzione. Oltre a questi parchi esiste una fitta rete di altre aree protette, che include parchi regionali, aree marine protette, riserve statali, riserve regionali, zone umide e altre aree protette. Tutte queste aree stanno dotandosi di nuove forme di aggregazione e coordinamento come, per esempio, il portale internet www.parks.it, nel quale si trovano tutte le informazioni sul sistema di aree protette del nostro Paese.

Uno dei filoni d'indagine più attivi della moderna biologia della conservazione riguarda proprio lo sviluppo di metodi atti a selezionare le superfici che potrebbero costituire una rete ottimale di aree protette attraverso una serie di vincoli. I vincoli possono essere di tipo spaziale (per es., una percentuale di superficie del territorio), ma anche di tipo economico o gestionale. Dati questi vincoli, che sono ovviamente decisi in altre sedi politiche o amministrative, si deve cercare di identificare la combinazione di aree più idonea, tra tutte quelle possibili, a garantire gli obiettivi conservazionistici fissati. Questi ultimi possono essere di varia natura e prevedere la presenza di numerose specie all'interno della rete di aree protette, oppure soglie minime di popolazione per certe specie-obiettivo, ecc. Questo tipo di analisi, noto come 'ottimizzazione delle aree protette', prevede la simulazione di numerosissime combinazioni diverse, che è oggi possibile grazie a sofisticate tecniche d'analisi e alle notevoli capacità di calcolo anche mediante normali calcolatori. Il problema più importante per questo tipo di analisi consiste nella frequente carenza di dati e nella conseguente impossibilità di analizzare tutti i potenziali scenari. Esistono, quindi, anche altre strategie per selezionare reti di aree protette nel caso in cui non sia possibile procedere con tecniche di ottimizzazione. Queste strategie sono basate sulla valutazione di diversi criteri pratici, utili a stabilire quali siano le priorità di conservazione.

Tale processo si basa essenzialmente sull'analisi delle specie presenti entro un sito e sulla quantificazione di un determinato valore. La maggior parte dei parchi istituiti nel passato è stata costruita per preservare una o poche specie, usualmente grandi Vertebrati, che rappresentavano inoltre dei simboli per l'opinione pubblica ed erano quindi facilmente utilizzabili anche per trasmettere un determinato tipo di messaggio (specie-bandiera). Altre volte, per la selezione delle aree protette sono state utilizzate specie che rivestono un ruolo particolare nella struttura delle comunità biologiche o nella catena trofica (specie focali). Questo tipo di specie, così come altri, rientra nella più vasta categoria delle specie indicatrici, ossia quelle che con la loro presenza o abbondanza possono fornire indicazioni sulla presenza o sull'abbondanza di altre specie. Esistono diversi criteri per scegliere i migliori taxa indicatori, ma è ormai consolidato che difficilmente questi possono essere rappresentativi di tutta la biodiversità presente in un'area. Seguendo un approccio ottimale, si dovrebbero utilizzare informazioni su tutti i taxa presenti, in modo da ottenere liste più attendibili di priorità di conservazione.

Conservazione ex situ

Purtroppo, non sempre è possibile pianificare la conservazione delle specie entro il loro naturale territorio ed è necessario adottare metodi per la loro conservazione ex situ (in contrapposizione alla conservazione fatta in natura, che viene definita in situ). La conservazione ex situ delle specie dovrebbe rappresentare l'ultima opzione, in quanto assolutamente artificiale e incapace di garantire alle specie la certezza di essere in futuro reinserite in natura. La conservazione ex situ può essere effettuata mediante il mantenimento in vita di individui in ambiente controllato (per es., nei giardini zoologici o in orti botanici), ma anche attraverso la crioconservazione di materiale biologico che potrà essere utilizzato in futuro per la creazione di individui vitali. Per gli organismi vegetali esiste anche la possibilità di mantenere, in stato di dormienza, spore o semi in quelle che sono dette banche del germoplasma. Questa dormienza può essere indotta dall'uomo, per esempio mediante il freddo, oppure si può sfruttare la naturale capacità di numerose specie di mantenere semi vitali per decine, se non centinaia, di anni. Questa caratteristica è stata sviluppata dalle piante come adattamento evolutivo per competere con le altre specie mediante la creazione di banche di semi (seed banks) nel terreno e può essere utilizzata con profitto per la conservazione di semi per lunghi periodi.

Restauro ecologico (immissioni biologiche, ripristino ambientale)

Uno degli aspetti più controversi di tutta la biologia della conservazione riguarda l'ecologia del ripristino, ossia quella disciplina scientifica che ha come finalità il restauro di uno stato originario, o comunque di riferimento, della struttura, ma anche delle funzioni di una comunità o di un ecosistema degradato, di solito a causa di attività antropiche. Questo tipo di approccio è spesso necessario per ricostruire l'habitat distrutto di molte specie che non avrebbero, altrimenti, modo di poter sopravvivere in natura. Ovviamente, la specificazione delle caratteristiche strutturali e funzionali di riferimento è spesso limitata dalla mancanza di dati ed è, pertanto, uno dei punti deboli dell'ecologia del ripristino. Inoltre è spesso difficile ‒ se non addirittura impossibile ‒ poter valutare a priori le capacità di mantenimento di comunità o ecosistemi ricostruiti artificialmente. Nonostante questi problemi, l'ecologia del ripristino è una disciplina che ha all'attivo molti successi sia teorici sia, soprattutto, pratici. Ci sono società scientifiche specificamente dedicate a questo fine, tra le quali spicca la Society for Ecological Restoration International che, tra le sue varie attività, pubblica anche un'affermata rivista scientifica "Restoration ecology". Il restauro ecologico può essere effettuato reimmettendo in natura taxa che si siano estinti localmente o abbiano ridotto significativamente la loro abbondanza. Queste operazioni devono essere compiute cercando di creare le migliori condizioni possibili per il mantenimento futuro delle popolazioni e limitando le necessità di interventi dall'esterno. Le immissioni biologiche comprendono operazioni di ripopolamento, introduzione, reintroduzione di organismi animali o vegetali autoctoni (popolazioni naturalmente residenti, in transito migratorio o che siano spontaneamente insediate in un'area geografica) o di organismi alloctoni (popolazioni insediatesi in un'area a seguito dell'intervento diretto o indiretto dell'uomo).

Nelle operazioni di ripopolamento si ha l'immissione di individui appartenenti a un'entità già presente in quell'area, ma in densità anormalmente bassa. I ripopolamenti non hanno nessuna efficacia se vengono effettuati senza prima aver individuato e rimosso le cause che hanno indotto la bassa consistenza della popolazione. Se, per esempio, il prelievo venatorio è eccessivo, il fatto di immettere individui non costituisce una soluzione. Anche un habitat carente può rendere vana la funzione dei ripopolamenti; nonostante ciò, essi sono stati effettuati e si attuano ancora con frequenza, ma con leggerezza d'approccio. Alcuni popolari travisamenti riguardo ai ripopolamenti sono piuttosto comuni: si ritiene per esempio che l'immissione di genotipi alloctoni aumenti la locale biodiversità, che effettuare molti ripopolamenti sia sinonimo di profonda sensibilità naturalistica, o che ripopolamenti massicci producano tanta fauna da cacciare (la fauna cacciata può essere anche abbondante, ma così è di qualità scadente). Questi interventi hanno una loro valenza gestionale perché possono aiutare in certi casi ad allontanare lo spettro dell'estinzione. Deve però essere previamente rimossa la causa che impedisce agli individui superstiti di aumentare di numero: i ripopolamenti hanno senso quando l'ambiente è idoneo, ma la consistenza della popolazione è bassa a causa di tare riproduttive.

Le introduzioni sono immissioni di un'entità faunistica o botanica in un'area in cui questa non sia mai stata presente. Queste operazioni sono di norma da escludere sia perché alterano il naturale profilo biogeografico dell'area interessata, sia per la probabile competizione che potrebbero determinare con taxa locali. Unica eccezione sono le introduzioni a fini di conservazione, o 'introduzioni benigne' (benign introductions): queste sono immissioni di entità faunistiche o floristiche in aree in cui non siano mai state presenti, ma in habitat e zone ecogeografiche appropriate, in seguito alla totale scomparsa dei genotipi autoctoni. Le reintroduzioni sono, invece, immissioni di entità faunistiche o botaniche in un'area in cui siano state sicuramente presenti e da cui siano scomparse in tempi storici (per lo più per azione diretta o indiretta dell'uomo). Esse sono operazioni gestionali positive nel caso in cui le cause dell'estinzione siano state previamente identificate e rimosse e qualora siano ancora presenti (o siano state restaurate) le condizioni ambientali necessarie per la sopravvivenza del taxon da reintrodurre. Le reintroduzioni possono essere importanti per motivi faunistici, botanici, biogeografici, conservazionistici ed economici (per es., nella caccia e nel turismo: un parco privo di fauna visibile ha scarsa attrattiva turistica). Nel quadro della gestione delle risorse biologiche, sono comunque accettate solo le immissioni che rispettino i seguenti criteri: (a) rimozione preventiva delle cause di estinzione o riduzione numerica; (b) ripristino di condizioni ambientali necessarie alla sopravvivenza del taxon da immettere. Nella scelta delle aree di reintroduzione o immissione, è importante tener conto delle dimensioni dell'area, che devono essere idonee alle necessità ecologiche del taxon (per es., deve essere possibile assicurare una diversità genetica sufficiente; deve essere garantita la possibilità dell'instaurarsi di una popolazione di consistenza almeno pari alla minimum population size, ossia al numero minimo di individui necessario per la buona sopravvivenza a lungo termine della popolazione) e l'assenza di specie competitrici. È inoltre opportuno accertarsi dell'assenza di potenziali interferenze con attività antropiche.

Un fondamentale contributo che discipline come la genetica possono offrire alla conservazione delle risorse biologiche è la comprensione del ruolo che i fattori ereditari svolgono nella dinamica di popolazione. Soprattutto in territori relativamente poco estesi, la salvaguardia di un taxon nativo si riduce il più delle volte alla conservazione di nuclei isolati, costituiti da un numero limitato di individui. La sopravvivenza di queste piccole popolazioni è collegata sia a fattori ambientali (tra questi anche la pressione antropica) sia a fattori intrinseci alla popolazione, per esempio la dinamica demografica e la struttura genetica. Individuare sistemi che consentano di valutare lo stato di 'salute genetica' delle popolazioni naturali, che permettano cioè di individuarne il livello di variabilità, il tasso di inbreeding (o 'inincrocio') e gli effetti della deriva casuale, rappresenta pertanto un valido supporto al buon esito degli interventi di conservazione. Questi studi sono particolarmente utili sia per la facilità di determinare le variazioni genetiche (in forma di frequenze geniche o genotipiche), sia per la sensibilità di queste ai fattori evolutivi e ai trascorsi demografici delle popolazioni. Sono numerosi i casi in cui le analisi teoriche della genetica di popolazione trovano un'immediata ricaduta applicativa. Nel caso di popolazioni (soprattutto di grandi Mammiferi) che abbiano subito pesanti contrazioni demografiche e che costituiscano la fonte esclusiva di soggetti per attuare operazioni di reintroduzione, si pone il problema di scegliere gli individui più adatti e di gestire in modo oculato, dal punto di vista genetico, il nucleo dei fondatori. Un'analisi degli alloenzimi effettuata su campioni di sangue o su biopsie di animali catturati è il primo passo da compiere per operare la scelta qualitativa dei riproduttori. È infatti necessario che essi costituiscano un gruppo geneticamente eterogeneo, al fine di fornire la nuova popolazione del maggior numero possibile di alleli presenti nel pool genico parentale. Le analisi genetiche permettono inoltre di stabilire la posizione tassonomica dei taxa a livello specifico e sottospecifico, e di verificare o avanzare ipotesi sull'origine autoctona delle popolazioni. Viene così limitato il rischio di commettere errori gestionali, come per esempio quelli di conservare il patrimonio genetico di un taxon in via di estinzione incrociandolo con altri filogeneticamente lontani, o di introdurre esemplari di diversa origine provocando l'inquinamento del pool genico di popolazioni autoctone.

Conservazione ed evoluzione delle popolazioni

Le modalità di evoluzione delle popolazioni comportano problemi diversi di conservazione e gestione. In termini generali si può ammettere che le capacità riproduttive delle diverse specie animali varino in funzione delle condizioni ambientali in cui esse vivono, siano cioè veri e propri adattamenti. Secondo uno schema semplificato (proposto dagli ecologi negli anni Settanta del Novecento) possiamo contrapporre le specie di ambienti stabili a quelle di ambienti fortemente mutevoli nel tempo. Nel primo caso la migliore strategia per assicurare la perpetuazione della specie sarebbe quella di produrre pochi figli, assicurandone la sopravvivenza con intense cure parentali, mentre nel secondo essa consisterebbe nel produrre tanti figli riducendo al minimo (o azzerando) le cure parentali. Le due strategie sono note, rispettivamente, come 'strategia K' (dal concetto di capacità portante, K) e 'strategia R' (dal tasso di crescita malthusiano, rate of growth). Generalmente le specie con strategia K sono caratterizzate da grande taglia corporea, alto tasso di sopravvivenza, longevità, iteroparità (cioè si riproducono varie volte nel corso della propria esistenza), maturazione sessuale relativamente tarda, basso numero di figli per ogni atto riproduttivo, popolazioni stabili e a lento ritmo di crescita. Le specie con strategia R, invece, sono prevalentemente di piccole dimensioni corporee, a scarsa longevità, tendono alla semelparità (cioè una sola stagione riproduttiva nel corso della propria esistenza) ma con prole numerosa, maturano presto sessualmente e mostrano popolazioni a rapida crescita, con improvvisi crolli numerici. Le specie K prosperano in aree con condizioni ambientali prevedibili e relativamente stabili, mentre quelle R sono più adatte a condizioni imprevedibili e fluttuanti, alle quali possono reagire con improvvise ecatombi e successive, altrettanto rapide, esplosioni numeriche.

Questa classificazione ecologica su base riproduttiva è ovviamente una semplificazione della realtà, perché in natura sono riscontrabili tutte le situazioni intermedie possibili. Va inoltre considerato che le strategie adattative K e R devono essere impiegate in un contesto sistematico omogeneo (per es., stessa classe), perché la comparazione tra strategie di gruppi filogeneticamente distanti (per es., Insetti e Uccelli), annulla le differenze all'interno dei gruppi (nell'esempio appena proposto tutti gli Insetti sarebbero classificati come R e tutti gli Uccelli come K). Nonostante questi limiti, l'approccio ha una sua validità euristica e può essere considerato utile in un contesto di gestione e conservazione faunistica. È infatti evidente che le specie R, avendo un tasso riproduttivo nettamente superiore a quelle K, pongono meno problemi di conservazione e, contestualmente, consentono per esempio un tasso di prelievo venatorio più alto e migliori capacità di ricostituire le popolazioni nell'eventualità di declino indotto. Nell'ambito dei Mammiferi italiani sono senza dubbio specie R i Roditori, i conigli e le lepri (che possono infatti partorire 10-14 cuccioli all'anno, o anche di più), per alcuni aspetti il cinghiale (4-5 piccoli all'anno) e forse anche il capriolo (circa 2 piccoli all'anno), mentre sono classificabili come K i grandi ungulati (per es., cervo rosso, stambecco, camoscio alpino e camoscio appenninico, con un solo piccolo all'anno), forse la lince e in particolare l'orso bruno. Non è un caso che i problemi di conservazione riguardino soprattutto le specie K, la cui capacità a reagire rapidamente a operazioni di degrado ambientale e di mal gestione è ridotta.

L'uomo, evolutosi per centinaia di migliaia di anni come specie a tasso di crescita K, con la scoperta dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame (e più tardi anche con la medicina) nel Neolitico (11.000-10.000 anni fa) cominciò ad aumentare artificialmente le potenzialità dell'ambiente per la sua prosperità, diventando di fatto una sorta di specie R selezionata, non più in equilibrio con le altre variabili ambientali. L'aumento improvviso della popolazione umana negli ultimi 2000-3000 anni ha prodotto una progressiva, drammatica interferenza con le componenti delle biocenosi con cui l'uomo si era originariamente coevoluto. L'attrito con queste è diventato acuto soprattutto nelle ultime centinaia di anni, provocando estinzioni, introduzioni e comunque gravi alterazioni, spesso permanenti. L'uomo, insomma, ha modificato alcune variabili ambientali (per es., risorse alimentari, effetto dei naturali fattori limitanti) inducendo un proprio fortissimo aumento numerico. Nessuno può prevedere se, dove e quando si manifesterà l'evento catastrofico che ricondurrà l'uomo a una bassa densità di popolazione. Tuttavia, nel frattempo, ci viene conferita la responsabilità di limitare e ovviare ai danni che abbiamo creato alle altre componenti degli ecosistemi con la nostra recente crescita esponenziale. La scienza della biologia della conservazione si è sviluppata proprio per guidarci fino a raggiungere questi scopi.

bibliografia

Documento sulle immissioni faunistiche: linee guida per le introduzioni, reintroduzioni e ripopolamenti di uccelli e mammiferi, in: III Convegno nazionale dei biologi della selvaggina: atti del convegno, a cura di Mario Spagnesi, Mario Toso, Silvano Genovesi, Bologna, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, 1997, pp. 897-905.

Entwistle, Dunstone 2000: Entwistle, Abigail - Dunstone, Nigel, Priorities for the conservation of mammalian diversity, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

Frankel 1995: Frankel, Otto H., The conservation of plant biodiversity, New York-Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

Handbook of the Convention on biological diversity: including its Cartagena Protocol on biosafety, 3. ed., Montreal, Secretariat of the Convention on biological diversity, 2005.

Hubbell 2001: Hubbell, Stephen P., The unified neutral theory of biodiversity and biogeography, Oxford-Princeton, Princeton University Press, 2001.

Massa, Ingegnoli 1999: Massa, Renato - Ingegnoli, Vittorio, Biodiversità, estinzione e conservazione, Torino, UTET, 1999.

Norris, Pain 2002: Conserving bird biodiversity: general principles and their application, edited by Ken Norris, Deborah Pain, New York-Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

Primack 2004: Primack, Richard B., A primer of conservation biology, 3. ed., Sunderland (Mass.), Sinauer, 2004 (trad. it.: Conservazione della natura, a cura di Luciana Carotenuto, Bologna, Zanichelli, 2003).

Pullin 2002: Pullin, Andrew S., Conservation biology, New York-Cambridge, Cambridge University Press, 2002.