Cina

Vedi Cina dell'anno: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

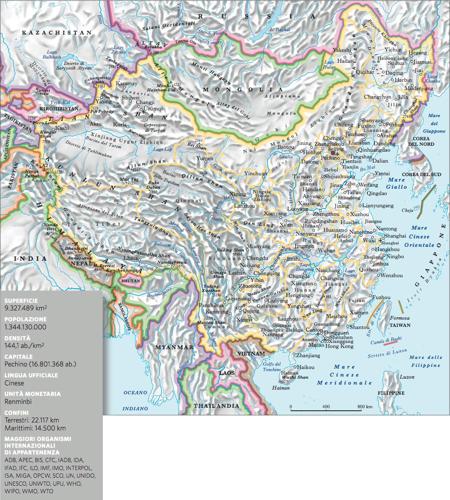

La Cina, formalmente Repubblica Popolare Cinese (Rpc), è riconosciuta come la potenza in maggiore ascesa a livello internazionale, sia sotto il profilo economico, sia da un punto di vista geopolitico. Membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il paese fa parte delle principali organizzazioni internazionali e con l’ingresso nell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), nel 2001, ha sancito la sua piena integrazione anche nei meccanismi di governance dell’economia globale. Nell’ultimo decennio si è registrato inoltre un progressivo coinvolgimento di Pechino nelle organizzazioni multilaterali di carattere regionale, sia tramite una più intensa partecipazione all’attività dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) (anche grazie all’accordo di libero scambio Cina-Asean), sia nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), associazione che include, oltre alla Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan, ed è finalizzata a contrastare la minaccia terroristica e le spinte separatiste nella regione. Le direttrici della politica estera regionale di Pechino sono dunque essenzialmente due: una muove verso l’Asia centrale, fondamentale per la fornitura di materie prime, e l’altra in direzione del Mar Cinese Meridionale e dell’Asia sud-orientale. In generale, la priorità cinese sembra consistere nel mantenimento della stabilità politica necessaria al perseguimento del proprio sviluppo economico. Tuttavia, considerando che la Cina si colloca in prossimità di alcuni dei nodi più critici nell’attuale panorama geopolitico internazionale, ovvero Afghanistan, Iran e Corea del Nord, il ruolo che il paese potrebbe giocare sul piano regionale – e non solo – appare davvero cruciale. A livello globale, l’atteggiamento cinese è stato ben definito dall’ex presidente Hu Jintao, il quale in una dichiarazione rilasciata durante la propria presidenza ha sottolineato che la Cina e il mondo sono indispensabili l’una per l’altro. Una forte interdipendenza, dunque, ma soprattutto la consapevolezza dei vertici cinesi di non poter più ricorrere alla retorica della ‘coesistenza pacifica’ e del paese in via di sviluppo.

Già nel 2003, in un discorso a Harvard, Wen Jiabao, ex primo ministro, aveva parlato di ‘ascesa pacifica’ per definire il nuovo ruolo della Cina. Tuttavia, nel perseguimento dei propri interessi la Cina è sempre rimasta fedele al precetto del successore di Mao, Deng Xiaoping: nascondere la propria forza ed agire con prudenza. In ciò sta l’essenza del pragmatismo cinese: mentre da un lato il paese si rafforza militarmente e rinnova le proprie rivendicazioni nel Mar Cinese Meridionale lungo i confini con l’India o nei confronti degli isolotti contesi al Giappone, dall’altro non perde occasione per ribadire la natura pacifica della propria crescita. Più recentemente, e in particolare in coincidenza della crisi economica internazionale, sembra farsi strada una maggiore assertività e una più aperta sfida al primato statunitense.

Tali atteggiamenti si sono manifestati, ad esempio, nelle dure reazioni diplomatiche conseguenti all’incontro di Barack Obama con il Dalai Lama (gennaio 2010), così come in quelle che hanno fatto seguito alle forniture da parte degli Stati Uniti di armamenti destinati a Taiwan (febbraio 2010), o, ancora, nelle polemiche seguite alla dichiarazione del segretario di stato, Hillary Clinton, in favore di una soluzione delle dispute territoriali tra gli stati membri dell’Asean che garantisca libertà di accesso e navigazione (ottobre 2010). Altra direttrice importante, anche se relativamente recente, della politica di respiro globale praticata dalla Cina consiste nel rapporto sempre più stretto con il continente africano, in primis con Angola, Sudan e Zimbabwe, dai quali provengono ingenti quantità di materie prime e verso i quali si dirige un flusso crescente di manufatti, investimenti e aiuti (non sottoposti a condizioni, differentemente da quanto accade con quelli provenienti dalle istituzioni internazionali). L’unica condizione posta da Pechino è l’aderenza alla ‘One-China policy’, funzionale all’isolamento progressivo di Taiwan.

Ordinamento istituzionale e politica interna

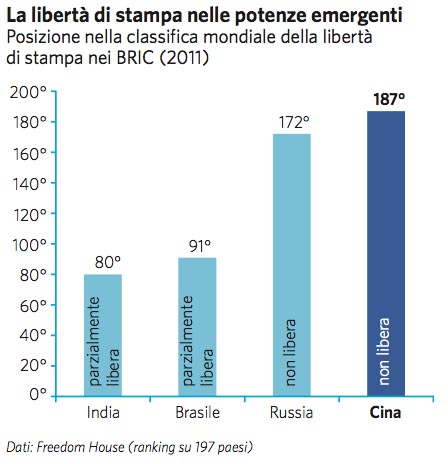

La Repubblica Popolare Cinese è governata dal Partito comunista cinese (Pcc) fin dalla sua fondazione nell’ottobre del 1949. Nonostante l’Assemblea nazionale del popolo sia sulla carta il principale detentore del potere, il centro decisionale è rappresentato dal Pcc, che supervisiona l’operato sia del legislativo che dell’esecutivo. D’altro canto è all’interno del partito che si compie la carriera dei funzionari pubblici e dei leader, eletti non dalla popolazione cinese, ma dal Congresso nazionale del Pcc che ha luogo ogni cinque anni. L’organo principale del Pcc è il Comitato centrale, che si riunisce in sessione plenaria due volte all’anno, mentre per il resto del tempo il comando è esercitato dal Politburo e dal Comitato permanente del Politburo, il vero cuore del potere cinese, attualmente composto da sette membri. Con 74,2 milioni di iscritti, il Pcc è il primo partito al mondo, anche se in rapporto alla popolazione non supera il 5%. Dopo la scomparsa di Mao Tse-tung nel 1976, Deng Xiaoping ha adottato una politica pragmatica dettata dalla necessità di prendere la strada delle riforme economiche senza tuttavia indebolire il ruolo del Pcc. I due leader che gli sono succeduti, Jiang Zemin e Hu Jintao, possono essere entrambi definiti dei tecnocrati, la cui azione è stata diretta innanzitutto a garantire la stabilità interna e la crescita economica; allo stesso tempo, la formazione ideologica resta un criterio imprescindibile. In quest’ottica il controllo del sistema giudiziario e dei mezzi di informazione da parte del Pcc è ritenuto essenziale a salvaguardare l’unità del paese. Per quanto ferreo, il sistema cinese lascia però lentamente spazio alle nuove generazioni: il 18° Congresso del Pcc, tenutosi nel novembre 2012, ha infatti ratificato la nomina a Segretario generale del partito, nonché prossimo presidente, di Xi Jinping, attuale vice-presidente, e a premier di Li Keqiang, attuale vice-premier. Anche il calo dell’influenza dell’esercito sulla vita politica nell’ultimo decennio differenzia la Cina da altri sistemi autoritari, sebbene il peso dei militari sia ancora notevole nel caso specifico dei rapporti con Taiwan. A livello amministrativo la Cina è divisa in 22 province, cinque regioni autonome, quattro municipalità e due zone amministrative speciali (Hong Kong e Macao). Mentre le province godono di un certo grado di autonomia, Tibet, Guangxi, Xinjiang, Mongolia Interna e Ningxia, ovvero le cinque regioni autonome, sono sotto lo stretto controllo di Pechino, come è stato confermato dalla dura reazione delle autorità alle spinte separatiste provenienti soprattutto dal Tibet e dallo Xinjiang, che negli scorsi anni sono sfociate in manifestazioni di violenza.

Popolazione e società

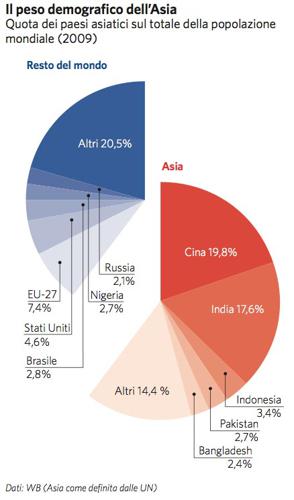

Con circa 1,3 miliardi di persone, la Cina è lo stato più popolato al mondo, e ciò rappresenta per il governo tanto un punto di forza quanto una sfida. La popolazione cinese costituisce quasi un quinto di quella mondiale e insieme a quella dell’India raggiungono ben il 37% della popolazione complessiva del pianeta. Nel 1978 è stata introdotta la politica del figlio unico, in base alla quale le famiglie cinesi sono state costrette ad avere un solo figlio; uniche eccezioni le famiglie che vivono nelle campagne, che possono avere un secondo figlio se il primo è di sesso femminile; le minoranze etniche; i genitori che sono a loro volta figli unici. Pur avendo ridotto il tasso di crescita della popolazione, tale politica ha portato a una maggioranza maschile, dovuta agli aborti selettivi in caso di figlie femmine, e potrebbe portare a maggiori difficoltà riguardo al fenomeno dell’invecchiamento della popolazione. Di rilievo anche l’emigrazione cinese all’estero: vi sono cospicue minoranze cinesi nel sud-est asiatico, in Europa e negli Stati Uniti; recentemente è inoltre aumentata l’emigrazione degli studenti cinesi all’estero. Il 92% della popolazione è costituito da cinesi di etnia Han – l’etnia più diffusa sul pianeta – e vi sono numerose minoranze, tra le quali quella tibetana e quella uigura, la cui presenza è particolarmente rilevante in Tibet e Xinjiang. Il 92% dei cinesi è ateo pur rispettando la tradizione confuciana, che secondo alcuni autori è assimilabile a una religione. Vi sono inoltre minoranze cristiane, buddiste, taoiste e musulmane. Il numero dei credenti continua ad aumentare, sebbene la libertà di religione sia fortemente limitata: il governo riconosce buddismo, islam, taoismo, cattolicesimo e protestantesimo, ma tutti i gruppi religiosi devono essere registrati presso il governo; alcuni gruppi religiosi, inoltre, quali ad esempio il movimento dei Falun Gong, sono formalmente illegali e perseguibili. Durante gli anni delle riforme la società cinese ha subito profonde trasformazioni.

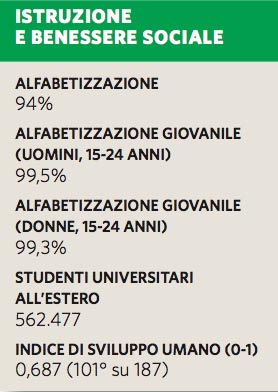

Il tasso di alfabetizzazione e quello di scolarizzazione raggiungono rispettivamente il 94% e 99%, anche se il dato delle province continentali è minore rispetto a quelle della Cina orientale. Il livello di istruzione terziaria è in forte espansione: se nel 2000 vi erano 1041 università e istituti, in meno di un decennio questi sono quasi raddoppiati, portando nel 2008 a circa 7 milioni il numero dei laureati, di cui quasi la metà donne. L’accesso all’università è molto competitivo e basato sul merito, e i corsi di laurea più seguiti sono ingegneria e management. Grazie all’ampiezza e alla qualità dell’offerta, il sistema universitario cinese attrae un numero crescente di studenti dall’estero.

Libertà e diritti

Allo stesso tempo, oggi la Cina rappresenta il principale bacino di utenti di internet (538.000.000), superando gli Stati Uniti (245.200.000). La costituzione garantisce la libertà di espressione, assemblea e associazione, ma queste sono subordinate all’interesse nazionale quale definito dai tribunali. La corruzione è diffusa, in particolare nei settori in cui lo stato è più presente come quello bancario, le costruzioni e gli appalti di terreni. In alcuni casi essa è legata al cosiddetto ‘guanxi’ (letteralmente ‘connessioni’), che rappresenta una caratteristica fondamentale della società cinese e consiste nell’importanza che la rete di legami sociali riveste per l’individuo nel raggiungimento dei propri obiettivi. Circa la condizione femminile si registra una scarsa rappresentazione nella vita pubblica e politica e le donne che vivono nelle aree rurali hanno più difficile accesso all’istruzione, alla sanità e all’impiego; allo stesso tempo occorre sottolineare gli enormi progressi della condizione delle donne a fronte di una società tradizionalmente sessista. Nonostante le misure prese dal governo al fine di impedire gli aborti selettivi e l’infanticidio delle figlie femmine, tali pratiche illegali sono ancora utilizzate dalle famiglie che desiderano un figlio maschio e la carenza di donne potrebbe contribuire al traffico internazionale di donne e ragazze. Tuttavia, se nelle campagne l’allontanamento delle figlie femmine causa carenza di mogli, nelle città sovrabbonda l’offerta di manodopera femminile, che spesso confluisce nel lavoro di fabbrica, nella prostituzione e nell’industria del divertimento.

Economia

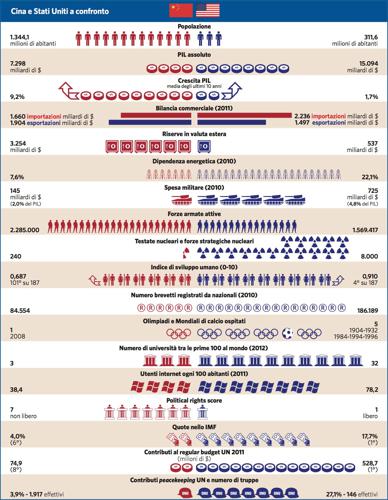

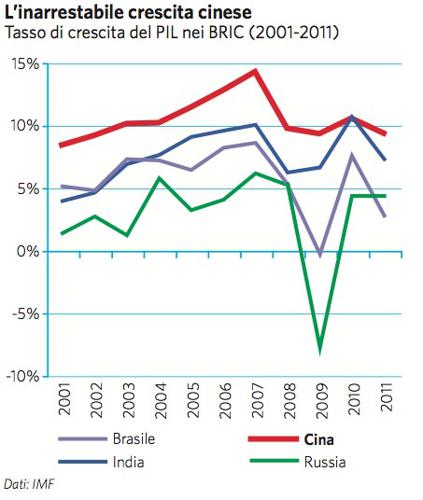

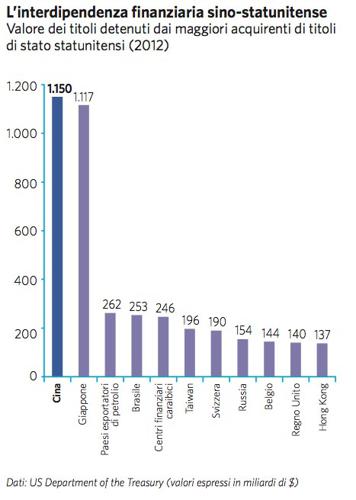

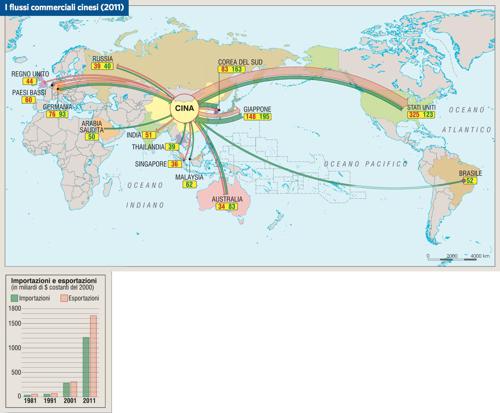

Tuttavia, dopo la crisi finanziaria del 2008 il governo cinese ha intrapreso una parziale politica di incentivo ai consumi, per evitare i rischi di un’eccessiva dipendenza dalle esportazioni. Con l’inizio delle riforme e dell’apertura economica, a partire dal 1978, il settore statale si è ridotto mentre le attività private e gli investimenti esteri sono cresciuti. Nonostante la profonda trasformazione delle imprese statali, esse continuano a giocare un ruolo importante nella politica economica cinese, come mostrano i ‘campioni nazionali’ (imprese che il governo favorisce tramite aiuti fiscali e altre misure che possono risultare discriminatorie nei confronti di aziende straniere) e le cosiddette going out strategies volte a incentivare le imprese nazionali a investire in assets esteri. Offrendo lavoro a basso costo e con un mercato interno enorme, la Cina attrae grandi quantità di investimenti, anche al fine di attrarre tecnologia; le numerose imprese straniere premono però per un maggiore rispetto della proprietà intellettuale, al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione. In agricoltura la redditività è aumentata notevolmente grazie alle riforme ed essa è ancora un settore importante (10% del pil), soprattutto perché impiega più di 300 milioni di cinesi. Il settore secondario conta per il 46% del pil: sebbene il tessile copra ancora una quota importante della produzione industriale, i beni ad alta tecnologia – in particolare cellulari, circuiti integrati e automobili – sono in rapida crescita, e questo si riflette sui beni esportati. Per quanto concerne i servizi, il settore bancario è quello preponderante, mentre il settore della vendita al dettaglio si sta espandendo, così come il turismo. Anche il settore del commercio estero è cresciuto notevolmente a partire dal 1978 e, con l’ingresso nel Wto, le esportazioni sono cresciute mediamente del 29% tra il 2002 e il 2007. Il primo mercato per le esportazioni cinesi sono gli Stati Uniti, la cui quota ha raggiunto il 17,1% del totale nel 2011; tuttavia la percentuale maggiore di scambi è relativa ai paesi asiatici quali Giappone e Corea del Sud. Pechino inoltre è il primo detentore dei titoli di stato statunitensi davanti al Giappone: a maggio 2012 ne possedeva quasi 1200 miliardi di dollari.

Importante anche il rapporto con l’Unione Europea che, considerata nel suo complesso, è il maggiore partner commerciale della Cina. Con essa è in atto un dialogo sugli aspetti economici e commerciali e alcuni progetti di assistenza tecnica, in particolare relativamente alla proprietà intellettuale. Numerosi partner commerciali, e in particolare gli Stati Uniti, premono per un apprezzamento del renminbi, affermando che la politica monetaria cinese abbassa artificialmente i prezzi delle esportazioni cinesi. Il potere economico del paese e la mole degli scambi con vari partner commerciali nel mondo costituisce di fatto uno strumento importante di soft power, in grado di sfidare il tradizionale analogo potere degli Stati Uniti e dell’Unione Europea. Non solo: il modello di crescita cinese ha messo in discussione la convinzione che esista un rapporto tra liberalizzazione dei commerci, adozione di un modello economico capitalista e sviluppo di istituzioni democratiche, cioè il cosiddetto ‘Washington Consensus’, cui è stato contrapposto il ‘Beijing Consensus’.

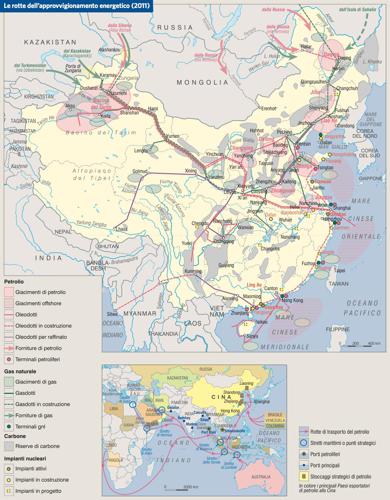

Energia e ambiente

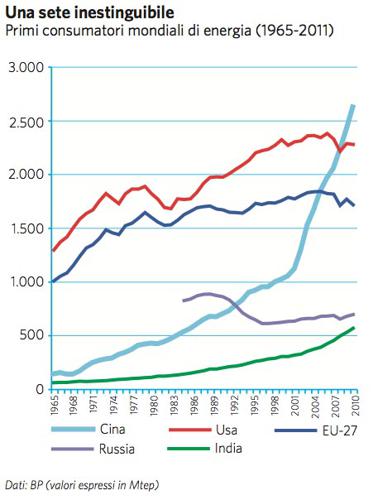

Dall’inizio degli anni Novanta la sostenuta crescita economica del paese è stata affiancata da un altrettanto rilevante aumento della domanda di energia primaria. Nel corso dell’ultimo ventennio il consumo energetico è infatti passato da 685 a 2257 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Tale trend ha progressivamente avvicinato i consumi cinesi a quelli statunitensi – tradizionalmente i più elevati su scala globale –, superati nel 2010 grazie ad un aumento su base annua dell’11% e alla contemporanea contrazione dei consumi negli Usa. Tale primato si è peraltro confermato nel 2011, quando la domanda di energia primaria in Cina ha assorbito il 21,3% dei consumi globali, contro il 18,5% degli Stati Uniti e il 13,8% dell’Unione Europea – al secondo e terzo posto nella speciale classifica dei maggiori consumatori mondiali.

Questa tendenza è inoltre destinata a protrarsi nel medio e lungo periodo. L’International Energy Agency (Iea) stima, infatti, che nel 2035 la domanda di energia della Rpc sarà più alta di quella statunitense del 70% circa, sebbene con un livello di consumo pro capite pari a circa la metà di quello degli Usa.

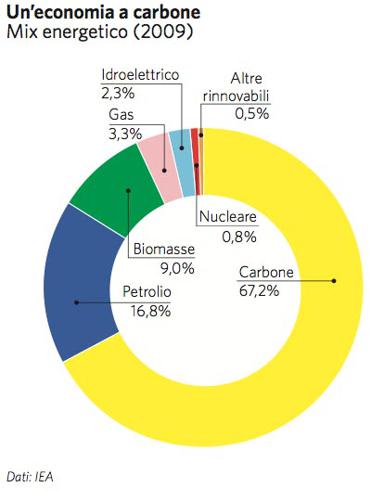

Tale risorsa, tuttavia, per ora rappresenta solo il 17% circa del mix energetico cinese, dominato dal consumo di carbone che, a parità di energia prodotta, è il combustibile più inquinante, ma al quale il paese non può rinunciare per non rischiare di appesantire la già rilevante dipendenza dall’estero. La Cina è infatti il principale produttore di carbone al mondo (49,5% del totale nel 2011) e al contempo, con una produzione di 7.031.916 kt di CO2, è anche il primo paese al mondo per emissioni di anidride carbonica, con tutte le conseguenze negative di questo primato in termini di desertificazione, esaurimento delle risorse idriche e inquinamento dei fiumi. Su questo sfondo, il 12° Piano quinquennale, varato per il periodo 2011-15, pone ambiziosi obiettivi in termini di riduzione delle emissioni e di diversificazione del mix energetico. La necessità di ribilanciare il mix energetico favorendo fonti energetiche a minore impatto ambientale prevede un notevole incremento dell’utilizzo delle rinnovabili, dell’energia nucleare e del gas naturale – la cui domanda è triplicata dal 2005 ad oggi.

Benché la rilevanza del gas sia ancora limitata, in termini percentuali, sul totale del mix energetico nazionale (3,3%), in termini assoluti tale livello risulta notevolmente superiore a quello consumato annualmente nelle più avanzate economie europee e, a fronte di una produzione significativa ma non sufficiente a coprire la domanda interna, ciò ha spinto la Cina ad approvvigionarsi in maniera crescente all’estero. Le importazioni di gas giungono oggi nel paese tanto via mare quanto via terra, grazie all’aumento della capacità di rigassificazione e al completamento, nel 2009, del Central Asia-China Gas Pipeline, che collega la regione dello Xinjiang con i giacimenti del Turkmenistan.

Sicurezza

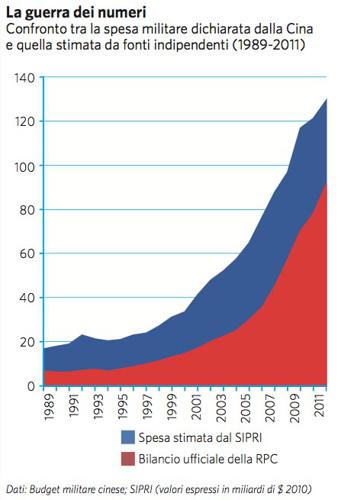

La Cina non ha un documento equivalente alla ‘Strategia di sicurezza nazionale’ degli Stati Uniti, ma esterna le proprie politiche in materia tramite libri bianchi, dichiarazioni o a mezzo stampa. L’ultimo Libro bianco sulla difesa risale al 2008 e pone in primo piano la necessità di diversificare l’azione dell’Esercito popolare di liberazione al fine di salvaguardare il nuovo status politico ed economico del paese (con annessi interessi, in primis nel settore energetico), prevenire le minacce separatiste e terroristiche e infine per partecipare alle missioni multilaterali anche in contesti esterni all’Oceano Pacifico. In ordine al raggiungimento di tali obiettivi la Cina negli ultimi dieci anni ha costantemente aumentato il budget destinato alla difesa mediamente dell’11,8% all’anno, contro una crescita del pil del 9,6%. I 15 miliardi di dollari del 2000 sono lievitati fino ai 76,8 investiti nel 2010 e il fatto che in quest’ultimo anno la spesa sia cresciuta solo del 7,5% (il dato più basso registrato a partire dal 1995) non deve far pensare a un’inversione di tendenza, in quanto storicamente l’ultimo anno di ogni quinquennio ha mostrato un calo. Inoltre secondo gli analisti di Washington i dati resi pubblici dalla Rpc non rispecchiano lo stato dell’arte, ma sottostimano sostanzialmente la spesa per la difesa. Nonostante la forte crescita, la forza militare cinese resta nettamente inferiore a quella della superpotenza americana, che possiede una marina più di dieci volte superiore in termini di tonnellate e che soprattutto può contare su 11 portaerei operative, a differenza di Pechino che non ne ha nessuna. Anche la forte dipendenza dalla Russia, dalla quale proviene l’84% delle importazioni di armi, costituisce un punto debole che la Cina sta cercando di eliminare, puntando sullo sviluppo della propria industria bellica. Proprio partendo dalla consapevolezza di questa inferiorità sia qualitativa che quantitativa, il governo cinese ha implementato una strategia asimmetrica, capace di rendere il paese più forte in aree in cui gli Stati Uniti investono meno. Questo modus operandi è stato reso esplicito più di dieci anni fa dal quotidiano dell’esercito cinese in questi termini: ‘un nemico forte con una superiorità assoluta non è sicuramente privo di debolezze’. Vanno dunque letti in questa prospettiva gli sviluppi nel campo della guerra informatica (attività cui è destinato un gran numero di soldati telematici e cha ha ottenuto un proprio Quartier generale nel luglio 2010) e la disposizione di un’ampia gamma di sistemi atti a colpire le comunicazioni satellitari, neutralizzando dunque il vantaggio statunitense a livello spaziale.

Tuttavia, nonostante adotti una strategia asimmetrica, la dottrina militare cinese è mutata rispetto al principio della ‘difesa attiva’ di Mao e segue il criterio della controffensiva. Questa trasformazione strategica richiede però una più ampia proiezione sia aerea che marittima. Proiezione che la Cina, negli ultimi anni, ha cercato di raggiungere ad esempio attraverso la partecipazione alla missione delle Nazioni Unite al largo delle coste somale, iniziata nel 2009, e tramite l’avvio, nella primavera del 2010, delle prime esercitazioni militari al di là della prima catena di isole nell’Oceano Pacifico. A tal fine Pechino sta dando sempre più rilevanza alla marina e ai sommergibili: lo sviluppo della base di Hainan al largo della costa vietnamita – in grado di ospitare 20 sottomarini e potenzialmente anche una portaerei – dimostra quanto sia vitale per la Cina la sicurezza delle rotte commerciali marittime e come il paese stia mirando a rafforzare la propria influenza nel Mar Cinese Meridionale.

Taiwan: stato sovrano o provincia cinese?

Uno dei tradizionali obiettivi di Pechino in politica estera consiste nel prevenire l’indipendenza de jure di Taiwan, l’isola al centro delle preoccupazioni cinesi dal momento della drammatica separazione dalla madrepatria continentale. Per raggiungere questo scopo è necessaria una minaccia costante dell’uso della forza e questa è la ragione per cui Pechino mantiene permanentemente più di 1000 missili balistici a corto raggio puntati verso Taiwan, oltre a circa 400.000 effettivi nella regione antistante. Principio cardine per la Rpc è quello dell’unità nazionale, sia in relazione all’area continentale – si pensi ai rapporti con il Tibet – sia nei confronti dell’isola che nei piani di Pechino è destinata a riunificarsi un giorno al resto del paese. Attualmente Taiwan è quindi inclusa tra le province cinesi e la legge antise-cessione prevede l’uso della forza sia nel caso si dovessero verificare spinte verso l’indipendenza, sia qualora non ci fossero più prospettive per la riunificazione pacifica.

Lo status di Taiwan appare dunque ibrido: da una parte un sistema democratico e una sovranità statuale – de facto – compiuta, dall’altra l’ombra del gigantesco vicino che sorveglia ogni sua mossa e che aspetta l’occasione opportuna per ribaltare lo status quo. Tuttavia, dall’entrata in carica del presidente Ma Ying-Jeou, il cui slogan recita: ‘no all’unificazione, no all’indipendenza, no all’uso della forza’, Taipei si è progressivamente avvicinata alla terra ferma a livello economico e diplomatico, facendo temere a parte della popolazione che un assorbimento economico possa preludere all’annessione politica. Tali preoccupazioni si sono intensificate nel giugno 2010, contestualmente al raggiungimento tra i due paesi dello storico ‘Accordo quadro di cooperazione economica’, fortemente voluto dall’ex presidente cinese Hu Jintao. L’Accordo prevede l’abbattimento dei dazi per il 16% dei prodotti diretti verso la Cina e per il 10% di quelli esportati a Taiwan, oltre alla possibilità per le aziende dell’isola di operare nel settore bancario e in quello assicurativo.

Tale accordo, tuttavia, ha anche suscitato lo scetticismo degli Stati Uniti, ovvero l’alleato principale di Taipei e vera garanzia della sua difesa; dagli Stati Uniti proviene infatti oltre il 97% degli armamenti.

Nel 2012 è stata invece la volta dell’accordo sulla protezione degli investimenti e sulla promozione e la cooperazione doganale, a seguito del quale i due paesi si impegnano a fornire pari trattamento agli investitori e a semplificare le procedure doganali.

Cina e Usa: G2 o 2G?

di Marta Dassù

Il rapporto fra la superpotenza del 20° secolo, gli Stati Uniti, e la grande potenza del 21° secolo, la Cina, sta assumendo le caratteristiche di un vero direttorio (G2), o si tratta del rapporto bilaterale fra due ‘Grandi’ (2G), condannati a cooperare ma non in grado di garantire nuovi equilibri internazionali? Nel primo caso, avremmo un ordine oligarchico, co-egemonico; il legame fra le due economie prevarrebbe su tutto. Nel secondo, il sistema internazionale manterrebbe caratteristiche anarchiche, e gli elementi conflittuali della relazione fra i Grandi tenderebbero a prevalere. Partiamo dal dato essenziale. La relazione fra Stati Uniti e Cina è cruciale non solo in virtù dei numeri (la prima e la seconda economia mondiale, la superpotenza militare e quella demografica), ma anche perché ci troviamo, all’inizio del 21° secolo, a un cambiamento di ciclo, con una Cina in ascesa relativa e con un’America in relativo declino. Gli Stati Uniti di oggi ricordano agli studiosi anglosassoni la traiettoria dell’Impero britannico, mentre la Cina, dopo un secolo e mezzo di marginalità, sembra avere recuperato la posizione centrale di cui godeva quale ‘Impero di Mezzo’. Il problema è che la storia delle relazioni internazionali indica che i cambiamenti di ciclo – caratterizzati dall’ascesa di una nuova potenza, che sfida l’ordine costituito – sono spesso cambiamenti conflittuali. Nel caso Cina-America, l’interazione economica è così stretta da creare, almeno a breve termine, un forte interesse reciproco a cooperare. Lo scenario di una nuova ‘guerra fredda’ sull’asse transpacifico sembra per ora da escludere. A undici anni dal proprio ingresso nel Wto (2001), la Cina ha riserve finanziarie che sfiorano i 3200 miliardi di dollari e che ne fanno il principale creditore estero degli Stati Uniti. Gli Usa non possono permettersi una frattura, ma neanche Pechino, che deve difendere i propri investimenti in dollari e che ha negli Stati Uniti un mercato di esportazione decisivo. D’altra parte, la crisi finanziaria del 2008 ha dimostrato che questa relazione squilibrata – la relazione fra una Cina che esporta a basso costo senza consumare e un’America che vive sopra ai propri mezzi senza risparmiare – è giunta all’esaurimento. La Cina, come prevede il nuovo Piano quinquennale, deve spostare la crescita verso la domanda interna; l’America deve aumentare il risparmio e le esportazioni. Ciò determina tensioni che si esprimono nella polemica americana sulla sotto-valutazione dello yuan e in quella cinese sulla necessità di arrivare a un sistema monetario internazionale non più interamente centrato sul dollaro. Se si consoliderà il G2, Pechino e Washington riusciranno a gestire insieme la transizione graduale verso un sistema monetario ‘multipolare’, che veda accanto al dollaro e all’euro anche una moneta internazionale di riserva della Cina. Altrimenti, le pressioni protezionistiche e il nazionalismo economico aumenteranno sia nel Congresso americano che nella leadership cinese nazionalista e confuciana, prima ancora che comunista. E la rivalità diventerà anche una rivalità di modelli: fra l’impianto dirigista del capitalismo di stato cinese e il ‘Washington Consensus’, a lungo dominante nelle relazioni economiche internazionali. Sul piano geopolitico, il G2 sembra già destinato a fallire. Dall’avvio dei rapporti diplomatici bilaterali, negli anni Settanta del secolo scorso, Stati Uniti e Cina hanno dovuto gestire la diversità di posizioni rispetto a Taiwan; oggi, la com-petizione per l’influenza si è allargata all’Asia orientale. Per vari decenni, una Cina interamente dedicata al proprio sviluppo economico ha accettato il dominio militare americano nel Pacifico come un modo indiretto per tenere sotto controllo le velleità del Giappone e della Corea del Sud. Questa logica di ‘basso profilo’ sembra ormai superata: una serie di indicatori – spese militari, rafforzamento della Marina, rivendicazione di interessi vitali nel Mar Cinese Meridionale, influenza di settori dell’Esercito sulla politica asiatica della Cina – sembrano confermare che Pechino aspira a diventare la potenza dominante in Asia orientale, escludendo, più a lungo termine, gli Stati Uniti. Oppure ridimensionandone il peso. La questione coreana indica i limiti della cooperazione possibile: la Cina ha interesse a controllare le aspirazioni nucleari del regime di Kim Jong Un, ma anche ad evitare una riunificazione tra le due Coree che porti truppe americane alle proprie frontiere. In sintesi, come qualunque potenza in ascesa, la Cina punta ormai a trasferire la propria forza economica in influenza politica. In relazione all’Asia orientale, si tratta di una rivendicazione di potenza abbastanza classica; altrove – in Africa e in America Latina – l’espansione cinese è soprattutto trainata dalle priorità economiche (acquisizione di materie prime e di energia), dalla ricerca di infrastrutture commerciali (anche nel Mediterraneo), e da una forza finanziaria che permette di sostenerla. Solo nei prossimi anni si vedrà quanto il soft power cinese possa soppiantare nel tempo la vecchia influenza americana, fondata sul ‘privilegio’ del dollaro, sulle alleanze militari, sulla superiorità tecnologica e sui valori democratici. Fra aspettative eccessive in un G2 e fattori di tensione fra i 2G, Stati Uniti e Cina tenderanno, probabilmente, alla ricerca di un compromesso pragmatico ma limitato. Sul breve termine, è questo lo scenario che ha maggiori possibilità di realizzarsi. Il condominio che l’Europa teme non nascerà. Ma se l’Europa non riuscirà a creare le premesse per far parte di chi decide, invece di chi subisce, resterà al tempo stesso vulnerabile e periferica rispetto a un sistema globale con l’asse spostato verso il Pacifico.

Le regioni autonome del Tibet e Xinjiang

La regione del Tibet è situata nella Cina sudoccidentale. Occupata dalle forze cinesi a partire dal 1950 è da allora teatro di proteste da parte dei tibetani, che rivendicano una maggiore autonomia, e di repressione da parte del governo cinese, che limita le libertà della popolazione tibetana buddista e promuove l’insediamento di cinesi di etnia han nella regione. Il governo del Tibet, in esilio in India, è retto dal Dalai Lama. Secondo Pechino, che considera quella tibetana una questione di sovranità interna, i paesi che vogliono sviluppare relazioni con la Cina non dovrebbero offrire visibilità al capo spirituale tibetano. Per la Cina il Tibet è una fonte di risorse minerarie quali petrolio, rame, ferro e zinco, ma, soprattutto, concedere maggiore autonomia in Tibet significherebbe innescare le rivendicazioni di altre regioni del paese, come la provincia dello Xinjiang. Situata anch’essa nella Cina occidentale, la regione autonoma dello Xinjiang è parte della Cina dal 18° secolo; gli Uiguri, di origine turca e musulmani, rappresentano qui il 45% della popolazione (gli Han sono il 40%) e rivendicano maggiore autonomia, mentre il governo centrale ha adottato politiche volte a limitarne i diritti. Lo Xinjiang è importante per la produzione di idrocarburi e perché, collocandosi al confine con il Kazakistan, rappresenta una porta verso le risorse del Caspio e dovrebbe diventare zona di transito per il trasporto di gas verso la Cina orientale.

La Cina e i BRIC

Bric è l’acronimo coniato dalla banca Goldman Sachs per indicare Brasile, Russia, India e Cina, le economie che, secondo le stime, dovrebbero essere le maggiori del mondo nel 2050. Tra queste la Cina rappresenta il mercato più ampio e l’economia più avanzata ed è quindi considerata un attore cruciale. Nel 2009 e nel 2010 tali paesi si sono riuniti, rispettivamente in Russia e in Brasile, e hanno avviato una maggiore cooperazione economica e politica. La Dichiarazione di Brasilia del 2010 ha sottolineato l’opportunità di una più ampia cooperazione al fine di superare la crisi economica, di aumentare le risorse della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e di affrontare la questione del deficit di legittimità delle istituzioni di Bretton Woods. Con la riforma del Fondo monetario internazionale del novembre 2010 i Bric hanno ottenuto maggiore peso decisionale e la Cina risulta ora il terzo paese nel sistema delle quote, dopo Stati Uniti e Giappone.

‘Washington Consensus’ e ‘Beijing Consensus’

Dopo il 1989, con la dissoluzione dell’Unione Sovietica e la fine della Guerra fredda, sembrava ormai generalmente accettata l’idea che le regole del ‘Washington Consensus’, un insieme di raccomandazioni di politica economica della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale, rappresentassero per i paesi in via di sviluppo la ricetta più sicura per garantire la crescita economica e uscire da una condizione di povertà diffusa. Le prescrizioni di queste istituzioni internazionali prevedevano la liberalizzazione immediata e senza eccezioni del commercio con l’estero e dei flussi di capitale, nonché l’adozione del modello capitalista basato sulla proprietà privata e sul libero mercato. Il ‘Washington Consensus’ si reggeva sul presupposto liberale in base al quale un simile modello di sviluppo avrebbe non solo apportato prosperità economica in seno alla società, ma anche favorito la creazione di una classe media, in grado poi di reclamare maggiori diritti politici e aperture democratiche. Nei primi anni Novanta, il binomio libero mercato-democrazia si presentava ormai, con la fine del comunismo, come l’unico paradigma ideologico plausibile. Tuttavia, l’applicazione indiscriminata di tali regole ha prodotto risultati contrastanti, causando in molti casi (come per esempio in Russia e in Argentina), dopo la prima metà degli anni Novanta, gravi crisi valutarie, lunghi periodi di stagnazione e recessione, fino al totale collasso di interi sistemi economici, con costi sociali elevatissimi. Attorno all’espressione ‘Beijing Consensus’, coniata provocatoriamente nel 2004 dall’economista Joshua Cooper Ramo, si raccoglie oggi un nutrito dibattito che vede nella straordinaria crescita economica cinese un possibile modello di sviluppo alternativo al modello liberal-democratico, in cui alla parziale adozione di regole di mercato si combinerebbe, dal punto di vista politico, un governo di tipo autoritario e la repressione del dissenso. La delusione nei confronti dei dettami di Washington, accusata di un’eccessiva intransigenza che non tiene in giusto conto le rispettive differenze sociali e culturali dei singoli paesi, insieme all’encomiabile performance economica cinese negli ultimi trent’anni, che ha permesso a centinaia di milioni di individui di emergere da uno stato di povertà assoluta, hanno avvicinato molti paesi al ‘Beijing Consensus’. Il prestigio della Cina, agli occhi della leadership di molti stati africani, asiatici e dell’America Latina, si è accresciuto enormemente, e oggi essi guardano sempre più a Pechino come ad un valido partner strategico, cercando di trarre dall’esperienza cinese percorsi di sviluppo applicabili alla propria realtà sociale e più compatibili con sistemi politici spesso autoritari e anti-democratici.