Operai

Operai

Alle origini

Gli operai, insieme agli industriali, sono i protagonisti del processo di industrializzazione e costituiscono pertanto uno dei gruppi fondativi della società industriale. I due soggetti, espressi dalla coppia 'capitale-lavoro', sono assurti a emblema delle classi sociali dopo che K. Marx ha descritto quella operaia come 'tipo ideale' di classe modernamente intesa, anche se non ne ha dato una definizione compiuta (v. Ossowski, 1963; tr. it., p. 83).

Gli operai sono stati "la prima figura sociale nella storia che non possedesse uno status definito" (v. Gallino, 1978, p. 486), dal momento che erano connotati dalla mancanza piuttosto che dalla presenza di un mestiere. In ciò si distinguevano dai lavoranti che operavano alle dipendenze della protoindustria, come minatori, tintori, vetrai o setaioli, e ancor più dai lavoratori con posizione o professionalità artigiana, come carpentieri, cappellai, armaioli, fabbri e, naturalmente, tessitori a mano. Un vocabolo specifico per denominare l'operaio - nell'Ottocento, 'operajo' - esiste soltanto nelle lingue latine e viene da operare (dal suo contrario, exoperare, viene in italiano la parola scioperare) mentre in inglese, in russo e in tedesco si usa il termine 'lavoratore': worker (nell'Ottocento, labourer), rabocij, Arbeiter.

La comparsa degli operai si può datare al primissimo Ottocento. Difficile stabilire la provenienza del nuovo strato il quale ha poco in comune con il lavorante a domicilio e nulla con il garzone artigiano. Condizione cruciale, per la sua nascita, fu il repentino estendersi in Inghilterra e Scozia "dell'organizzazione razionale capitalistica del lavoro (formalmente) libero" (v. Weber, 1920-1921, p. 96), cioè di forza lavoro salariata, reperita sul mercato e adibita alle macchine in un factory system che si allargava a macchia d'olio. Questo processo cominciò con lo sporadico impiego di individui espulsi dalle campagne dopo la recinzione dei pascoli, continuò e si rafforzò grazie all'abolizione (1814) dell'antica norma che garantiva agli apprendisti la promozione entro la carriera professionale e si concluse con il massiccio assorbimento dei poveri che, dopo l'abolizione (1834) della 'legislazione di Speenhamland' (1795), erano stati privati del sussidio. Secondo tale legislazione, infatti, gli indigenti avevano diritto a un modesto sussidio, che veniva erogato dalle parrocchie e periodicamente adeguato al prezzo del grano; se avessero continuato a percepire tale sostegno, ben pochi si sarebbero offerti per l'ingrato e pesante lavoro in quei satanic mills che erano allora le fabbriche.K. Polanyi ci offre un vivido quadro del processo che rimosse i vincoli alla compravendita della forza lavoro: la distruzione di un'economia del sussidio e la costruzione di un'economia di mercato non peggiorarono, a suo parere, le condizioni della popolazione, proprio perché i sussidi avevano a lungo mantenuto i salari al livello più basso. Il passaggio a un'economia di mercato rappresentò comunque un "urto brutale, una operazione lacerante, una catastrofe culturale", e al tempo stesso una liberazione. "La classe operaia e l'economia di mercato apparvero insieme nella storia" (v. Polanyi, 1944; tr. it., pp. 155 e 129). Tale genesi, che consentì la formazione di una massa di operai e di operaie per la 'grande industria' (come la chiama Marx nel Capitale), provocò infatti effetti traumatici sugli assetti delle famiglie e delle comunità. La ricerca di N.J. Smelser (v., 1959) sull'industria del cotone nel Lancashire mostra come le famiglie stesse diventassero i protagonisti di una mobilitazione senza precedenti, di cui la paga in moneta anziché in natura e l'impiego di bambini d'ambo i sessi rappresentavano le novità più dirompenti. Ma anche gli studi di T.K. Hareven (v., 1982) sul maggior stabilimento tessile del mondo, nel New Hampshire, confermano che la gestione dell'offerta di lavoro da parte della famiglia, oltre ad anticipare la socializzazione industriale dei minori e a facilitare quella degli immigrati, adattò anche i costumi domestici e i modi di vita alle scansioni temporali e ai costumi lavorativi dell'industria.

La divisione del lavoro e l'introduzione di macchine resero gli operai diversi dai lavoranti di manifattura e diversissimi da quelli a domicilio: mentre questi, secondo Marx, si servono dello strumento, gli operai sono al servizio della macchina e la facilità del loro lavoro non li libera da quest'ultimo, ma sottrae loro il suo contenuto. Questo è il focus di ogni denuncia sulla spoliazione professionale operata dall'industria (denunce fra le quali spicca tuttora, nonostante le critiche di vari storici, quella avanzata dai coniugi J.L. e B. Hammond: v., 1919). Sembrava logico vederne una prova nelle rivolte 'luddiste' dei frame-breakers, vale a dire di quegli skilled-labourers che a più riprese si opposero all'introduzione dei telai meccanici, giacché questi ultimi invalidavano il mestiere o abbattevano i guadagni (questa è l'origine, peraltro, delle ricorrenti accuse di 'resistenza al cambiamento'). Dal momento però che la maggioranza degli operai non era qualificata - "most of whom are children", notava nel 1832 un famoso rapporto alla Camera dei Comuni - le lagnanze sul mestiere perduto diventavano meno efficaci e anche oggi colpiscono raramente nel segno (v. per tutti Bauman, 1982).Più penetrante ed efficace la denuncia di A. de Tocqueville (preceduta, del resto, da quella dello stesso A. Smith, di cui resta paradigmatica la descrizione de

lla lavorazione degli spilli): l'operaio che si specializza fabbricando un solo pezzo "diventa ogni giorno più abile e meno capace, e si può dire che in lui l'uomo si degrada via via che l'operaio si perfeziona" (v. Tocqueville, 1835-1840, p. 573). Da qui vengono i concetti di degradazione e di alienazione.Per R. Owen, che cercava di umanizzare il lavoro negli stabilimenti di New Lanark, l'eccessiva divisione del lavoro si traduceva in uno spreco. Per H. Spencer, il confronto con l'artigiano mostrava che lo sviluppo industriale era estremamente dannoso per l'operaio. Ma l'operaio - ha scritto H. De Man (v., 1927; tr. it., pp. 258 ss.) - non può essere confrontato "con il maestro-artigiano del Medioevo" né con "il fabbro ferraio del villaggio".Tuttavia il maggior effetto dell'estrema divisione del lavoro non era questo. Se la realtà di fabbrica ha tuttora alti costi umani (1056 operai sono morti e 898 mila si sono infortunati nell'industria italiana durante l'anno 1991: 500 per ogni ora lavorata; cfr. ISTAT, Annuario statistico, Roma 1993), agli inizi essa era durissima. Non vi erano mai stati così tanti lavoratori e così tanto lavoro in così poco spazio, e le officine erano giustamente chiamate sweat shop. Impressionanti furono le descrizioni che fecero tre medici - E. Buret, L.R. Villermé e P. Gaskell - e F. Engels (v., 1845) nella famosa inchiesta sui tessili inglesi; anche Marx stese nel 1880 un questionario per studiare questi aspetti sociali. Su questo quadro della condizione operaia si formò tutto il pensiero socialista e a partire da esso si levarono denunce che portarono alle prime leggi protettive, per limitare a 10 le ore di lavoro dei minori.

Le fasi di una evoluzione

Gli operai non si sono formati ovunque ricalcando il modello britannico: l'industrializzazione dell'Estremo Oriente (le newly industrialized economies), ad esempio, attinge a strati sociali diversi, anche se con una netta prevalenza di quelli agricoli. Diverso è il reclutamento anche quando nello stesso paese l'industria si diffonde in epoche successive a quelle della prima industrializzazione: le basi sociali rimangono esogene, ma non si attinge più a strati sottoproletari (per l'Italia v. Pizzorno, 1960; v. Leonardi, 1964; v. Bagnasco e Trigilia, 1984 e 1985). Quando l'industria si è affermata, il turn-over viene coperto con l'afflusso di operai reclutati ormai per vie endogene; quando invece l'occupazione industriale si arresta e, in seguito, inizia a decrescere, si reclutano sempre meno operai, in genere per via esogena. (Si consideri in ogni modo che la quota di occupati nell'industria non è mai arrivata a superare il 40% del totale: il massimo è stato toccato nell'URSS nel 1960, con il 46,7%; questa quota ha superato invece il 60% in agricoltura e lo sta superando nei servizi, perché in questi settori si ottiene maggior produzione soltanto con più occupati).

Nell'evoluzione storica degli operai possono essere distinte tre fasi principali. Nella prima, che potremmo definire fase dell'eterogeneità, figure assai disparate per posizione e provenienza vengono amalgamandosi nel loro ruolo produttivo, finché si profilano e poi si formano come soggetto sociale, dando fisionomia al mondo operaio; nella seconda, che potremmo chiamare fase dell'uniformazione, il gruppo, che si è ormai definito come 'classe operaia' ed è stato compattato nella grande fabbrica con la produzione di massa, adotta comportamenti visibili e riconoscibili; nell'ultima, che potremmo denominare fase della diversificazione, la fabbrica, ormai 'snella', disperde i soggetti e de-massifica il processo lavorativo, dando vita a mansioni più cooperative e skills più personalizzate, le quali riducono considerevolmente la presenza dei tradizionali profili professionali, incentrati su mansioni manuali ed esecutive.

L'eterogeneità

Il profilo sociale degli operai stentò a emergere dalla congerie di figure entrate nelle fabbriche dell'Ottocento. Mercati fluttuanti e approvvigionamenti irregolari rendevano insicuro il lavoro e instabile il posto. Le nuove produzioni moltiplicavano le aziende, i settori e le località coinvolti. La diffusione di officine spostava manodopera mescolando provenienze etniche e confessioni religiose. Le macchine rendevano il lavoro così facile che poteva essere eseguito anche da ragazzini d'ambo i sessi, le cui mani erano infatti considerate insostituibili negli opifici tessili. Tanti operai tornavano contadini non appena il lavoro veniva a mancare, restando quasi estranei all'industria (v. Piva, 1991) e difendendo in tal modo le abitudini precedenti (v. Gutman, 1966), mentre altri sentivano il bisogno di una identità basata sulla 'dignità del lavoro'. Chi aveva un suo mestiere era già 'rispettabile' (ma non necessariamente 'deferente'; v. Berta, 1983, p. 41), poiché deteneva un potere di mercato; la categoria cui apparteneva diventava allora una 'aristocrazia operaia', come era accaduto nel caso dei tipografi. In una situazione siffatta risultava difficile collocare gli operai in un unico gruppo: perciò si parlava ancora di 'proletariato', valendosi quindi di un concetto avulso dalla posizione lavorativa. I risultati della ricerca svolta in tutta Europa da F. Le Play (1855) elencano ben sette tipi di 'operai', ma nessuno di loro somiglia al salariato che vende la propria forza lavoro non disponendo di altre risorse. Senza la nozione di 'classe operaia', difficilmente gli operai si sarebbero potuti sentire un soggetto munito di identità durevole e di un proprio destino.

Mobilità

Le file operaie furono alimentate da una mobilità sociale e territoriale che comportò vari fenomeni di sradicamento. Se per i più fortunati l'impiego in fabbrica rappresentava un'ascesa rispetto a una condizione di indigenza, per contadini e artigiani poveri (a volte buttati sul lastrico proprio dall'industria) costituiva invece un peggioramento sociale. E se l'insicurezza rendeva meno pesante quel lavoro per coloro i quali lo consideravano transitorio, essa lo rendeva ancora più gravoso per coloro i quali contavano soltanto sul salario (v. Kuczynski, 1967). L'industria richiese inoltre una diffusa mobilità territoriale.

C'era chi si spostava da un comune all'altro, chi lasciava la campagna per inurbarsi o per avvicinarsi alle periferie industriali (orari lunghi e trasporti lenti ostacolavano le trasferte quotidiane) e chi, infine, migrava all'interno dei confini nazionali o perfino oltreoceano; gli Stati Uniti si sono industrializzati grazie a migrazioni così imponenti da far ritenere a Marx già nel 1852 e a W. Sombart nel 1906 che l'estraneità alle idee socialiste dipendesse dall'elevata mobilità degli operai e dai flussi sociali che ne derivavano. Più fortunata la sorte di chi lavorava in villaggi operai, o 'città del lavoro', edificati dal paternalismo di industriali illuminati come R. Owen o A. Rossi.

Disciplinamento

Le abitudini di vita degli operai sono state plasmate dal modo di produzione, il quale era basato sull'intensificazione del lavoro, dal momento che soltanto così il proprietario dei mezzi di produzione poteva incrementare il rendimento di quella particolare merce acquistata 'a tempo' che è la forza lavoro. A tal proposito vale la pena di ricordare che gli stessi studiosi - i quali, basandosi sul calo della mortalità e sulla lievitazione dei redditi, hanno criticato certe drammatiche descrizioni della condizione operaia (sulla controversia v. ora Landes, 1993) - non contestano tuttavia le veementi denunce dell'epoca sull'intensificazione del lavoro. Si afferma in Industrialism and industrial man: "È tipico dell'industrializzazione di riconfigurare e di rimodellare la materia prima umana, qualunque ne sia la fonte"; di conseguenza, "lo sviluppo di una forza lavoro industriale coinvolge fatalmente la distruzione dei vecchi modi di vita e di lavoro, nonché l'adesione ai nuovi imperativi del luogo di lavoro e della comunità di lavoro industriale". Per cui, "anche se alla fine la forza lavoro si rivela malleabile, la metamorfosi comporta generalmente rilevanti conflitti, tensioni, e perfino violenza" (v. Kerr e altri, 1960; tr. it., p. 242). Sebbene gli effetti possano essere modulati, il segno che l'industria lascia è forte: "La moderna officina, con la sua gerarchia amministrativa, la sua disciplina, il suo incatenare gli operai alla macchina, il suo immane apparato calcolatore che si estende fino alla più elementare operazione compiuta dall'operaio, esercita sugli uomini e sul loro stile di vita degli effetti di vasta portata" (v. Weber, 1908-1909, pp. 118-119). Questo ordine della moderna industria deriva: I) dalle macchine; II) dalle modalità; III) dai tempi; IV) dalle regole.

I) Con il macchinismo si ottiene "che gli uomini rinunzino alle loro disordinate abitudini di lavoro e si identifichino con l'uniforme regolarità dell'automa composto da varie persone" (v. Ure, 1832; tr. it., p. 68). Nota Marx in proposito (v., 1867-1894; tr. it., p. 130): «La subordinazione tecnica dell'operaio all'andamento uniforme di prezzi di lavoro e la peculiare composizione del corpo lavorativo, fatto di individui d'ambo i sessi e di diversissimi gradi di età, creano una disciplina da caserma».

II) La divisione del lavoro ridisegna i movimenti e rimodella il gesto del lavoratore con movenze o posture così 'impersonali' che "il lavoratore perde perfino il dominio della sua fisicità" (v. Briefs, 1931; tr. it., p. 95). Taluni organi e facoltà vengono sollecitati mentre altri restano sottoutilizzati, con il pericolo di atrofie e di distrofie; le operaie rischiano deformità per i figli. Tutti effetti che sono molto gravi se manca un'ergonomia delle macchine e dei posti di lavoro, un'attenzione per lo sforzo psicofisico (negli stabilimenti giapponesi tali effetti, per esempio, vengono contrastati con esercizi di ginnastica durante le pause).

III) I tempi delle comunità sono scanditi da sistemi orari che sincronizzano il calendario, svincolano la notte dal giorno mediante turni avvicendati, ed esigono una puntualità senza precedenti il cui simbolo è la scheda timbrata all'inizio del lavoro. Questa regolarità diventa un imperativo che liquida discontinuità stagionali e festività consuetudinarie tipiche della società preindustriale (ad esempio, l'abitudine, rimasta a lungo inestirpata, di celebrare San Lunedì; v. Thompson, 1963).

IV) I regolamenti di fabbrica impongono una disciplina rigorosa mediante norme che prevedono tipologie di infrazioni (ritardi, scarti, assenze, danneggiamenti, conciliaboli, ubriachezze, insubordinazioni, ecc.) e di sanzioni - multa, sospensione e licenziamento - tuttora presenti nei contratti di lavoro: "il sistema di fabbrica tendeva ad aumentare la tensione e la disciplina nello svolgimento del lavoro" (v. Ware, 1924, p. 106). Queste costrizioni pesano maggiormente ove mancano le abitudini lavorative che l'industria rende 'naturali': basta paragonare il Giappone agli altri paesi emergenti dell'Asia.

Condizionamento

Inculcare nelle abitudini degli operai la laboriosità richiese sforzi di persuasione lungo tutto l'Ottocento: era arduo fondare un costume operaio che fosse il corrispettivo delle virtù puritane (v. Leroy, 1911). La morale dell'operosità fu insegnata nelle scuole serali come requisito per il mestiere e propagandata attraverso diversi 'canali': dai sermoni domenicali in chiesa agli esempi edificanti sulle gazzette, dalle fiabe dei cantastorie alle massime popolari sugli almanacchi, sino a una serie di proverbi (emblematico quello sulla cicala e la formica). Formidabile divulgatore, in questo ambito, fu B. Franklin. Si sviluppò una letteratura agiografica sul buon padrone e sul bravo lavoratore: il Portafoglio dell'operaio di C. Cantù lodava nel 1873 l'attitudine al risparmio perché ... la parsimonia produce capitale. Ma l'esempio veniva da S. Smiles, il cui Vangelo del lavoro venne imitato ovunque. Agli operai si raccomandava di fare il proprio dovere e di stare al proprio posto, ma non mancava l'incitamento a fare da sé: un libro di M. Lessona aveva per titolo Volere è potere. Non mancavano neppure richiami alla continenza intrisi di umori vittoriani e malthusiani.

La classe

Il concetto di classe operaia, che Marx fa derivare dai rapporti di proprietà, ebbe un effetto socialmente e politicamente accomunante: a questo soggetto il Manifesto dei comunisti affidava infatti un compito storico inscritto nelle 'leggi' stesse della società capitalistica, in virtù delle quali si poteva prevedere un suo impoverimento sia relativo che assoluto, data la subordinazione, lo sfruttamento e l'estraniazione in cui esso si trovava (di 'alienazione' Marx parla soltanto nei manoscritti giovanili). Una profezia invero fatale, visto che le conquiste stesse degli operai potevano contrastare tale esito e perfino capovolgerlo, pur non intaccando il rapporto salariale capitalistico. D'altro canto, riposava su una siffatta previsione la certezza che gli operai, spinti dai meccanismi stessi del sistema e affrancandosi dalle rivendicazioni meramente economiche, avrebbero liberato l'umanità insieme a se stessi espropriando in tal modo gli 'espropriatori'. Gli operai crearono abbastanza presto forme associative per tutelare i propri interessi e affermare la propria identità; i primi sodalizi, in Italia, furono le 'casse di resistenza' e le società di mutuo soccorso (in altri paesi unions o Bund) basate sul settore, sul mestiere o sulla comunità. Di solito si trattava di constituencies nate per protestare contro i tagli alle paghe o per gestire i posti sul mercato, ma soprattutto di forme di solidarietà primaria. Si voleva ridurre il senso di insicurezza, sia nei confronti del lavoro che del domani; la stabilità del posto e sul posto era la certezza sociale cui si mirava, così importante che S. Perlman fa risalire lo spirito del sindacalismo a quella coscienza del posto (job consciousness) nella quale si esprimerebbe la 'psicologia della scarsità' caratteristica dell'operaio.

È appunto il sindacato ("organizzazione operaia per eccellenza": v. Halbwachs, 1938; tr. it., p. 98) che dopo la metà dell'Ottocento, ancor prima di avere ottenuto un riconoscimento statuale, cominciò a farsi portavoce delle rivendicazioni del lavoro operaio, mettendo radici ovunque sorgessero industrie, mediante forme di rappresentanza, modalità associative e pratiche di tutela tali da attrarre simpatie e da suscitare preoccupazioni (v. Baglioni, 1967). Un impulso considerevole venne nel 1864 dalla fondazione dell'Associazione internazionale degli operai la quale si proponeva di unire quest'ultimi come classe 'generale', capace di guardare oltre le frontiere ed emancipare il lavoro.

Altre organizzazioni operaie (come il Partito operaio, nato a Milano nel 1880) si formarono con una impronta più marcatamente politica, anche per reclamare leggi sociali a favore del lavoro. La rivendicazione della giornata di 8 ore, avanzata ufficialmente nel 1866, e la festa del Primo maggio, celebrata sanguinosamente a Chicago nel 1886, diventarono i simboli di quello che in seguito verrà definito 'movimento operaio'. Ma allo scoppio della prima guerra mondiale il richiamo della nazione risulterà più forte di quello della classe, come ha dimostrato B. Moore confrontando il comportamento dei siderurgici e dei minatori tedeschi. I rapporti fra organizzazioni sindacali e politiche seguirono schemi diversi: secondo i socialdemocratici tedeschi, l'azione economica era elementare e pertanto doveva essere subordinata a quella politica, più matura; i laburisti inglesi, viceversa, erano stati semplicemente partoriti dal sindacato, visto che la working class aveva bisogno di una sponda in parlamento. L'azione organizzata si svolse quasi tutta attraverso questa coppia di strumenti; chi preferì l''azione diretta' scelse forme di sindacalismo 'rivoluzionario', oppure 'puro e semplice' (v. Dolléans, 1936). Ma con lo svilupparsi di tali fenomeni siamo oltre la fase dell'eterogeneità ed entriamo ormai in quella dell'uniformazione.

L'uniformazione

Con il Novecento gli operai cominciano ad acquisire un profilo che li rende una componente cospicua nella struttura sociale occidentale. La loro importanza cresce con lo sforzo bellico della prima guerra mondiale, che segna l'ingresso in fabbrica di molte donne. La massa degli operai è stratificata su 4 o 5 livelli di qualifica ed è previsto un rito di passaggio - la prova del 'capolavoro' - per la promozione ai livelli più alti. Per gli apprendisti vi sono corsi interni. Gli operai sono muniti di un libretto di lavoro, assicurati sia contro gli infortuni e le malattie professionali che contro la disoccupazione, domiciliati nei quartieri operai e associati in sindacati industriali; alcuni vengono da scuole professionali o sono iscritti a corsi serali. Questo insieme di conquiste furono il frutto di lotte sociali a volte acute: tutti indossano ormai il vestito da lavoro che diventerà via via la tuta blu. L'identità operaia comincia quindi a divenire oggetto d'indagine. Weber progetta una ricerca sulla grande industria, al fine di determinare: a) quale influenza esercita "sull'indole personale, il destino professionale e lo 'stile di vita' extra-professionale dei propri operai"; b) "quali qualità fisiche e psichiche sviluppa in loro, e come queste qualità si manifestano nella condotta di vita globale dei lavoratori"; c) quali "qualità 'caratteriologiche' della classe operaia" potranno emergerne (v. Weber, 1908-1909, pp. 67 e 78; la psico-tecnica era invero ancora rudimentale). Nel resoconto dell'inchiesta, svolta in un'officina tessile, Weber mette in luce come il lavoro possa plasmare capacità e atteggiamenti e sottolinea altresì come gli operai sappiano valutare l'entità delle prestazioni richieste e reagire, quando le ritengono eccessive, con il cosiddetto 'frenaggio' (la restriction of output o rallentamento per autodifesa sarà appunto un Leitmotiv di Taylor).

Anche T. Veblen si chiede quale sia "l'effetto disciplinante" della spinta "verso la standardizzazione e l'uniformità meccanica", ma non ritiene che essa abbassi l'intelligenza dell'operaio: "Senza dubbio è più vero il contrario", afferma Veblen, dal momento che l'intelligenza "richiesta e inculcata dall'industria meccanizzata" esige "una disciplina severa e insistente, ed una cura attenta e costante", che si estrinsecano "in termini uniformi di precisione quantitativa" e di "abituale ricorso a termini misurabili di causa ed effetto". Tenendo conto inoltre che "la macchina rifiuta gli abiti mentali antropomorfici", nell'operaio non possono allignare la mentalità 'consuetudinaria' o il fideismo delle plebi, né può venirne un "deterioramento od obnubilamento della sua intelligenza" (v. Veblen, 1904, pp. 239-243). Il lavoro meccanico instilla anzi esattezza e logica: è per questo motivo che l'industria si è imposta all'immaginazione e che molti nuclei operai ne risentono la dominanza culturale (secondo F.W. Taylor, ciò ha delle ripercussioni positive, peraltro, sulla famiglia e sulle altre attività).

È un'antropologia positiva che lo stesso G. Friedmann (v., 1968, pp. 38-41) condivide scrivendo che l'attività dell'uomo "ne risulta modificata talmente in profondità che non ci sorprende se i suoi modi di sentire e di pensare risultano altrettanto mutati": si passa "dal vitale al razionale". È la tesi del lavoro industriale come 'geometria' e non più come 'labor', quale lo vedeva S. Weil prima dell'esperienza di fabbrica; e della fabbrica come 'cemento per la ribellione', quale la videro P. Gobetti e A. Gramsci ispirandosi agli operai torinesi.

Lavoro

Nel noto schema tecnico-professionale di A. Touraine, il lavoro operaio segue l'evoluzione delle macchine operatrici: fase A, universali e multiuso; fase B, specializzate e monouso; fase C, automatizzate o transfer. Ma le novità destinate a influenzare profondamente l'erogazione di lavoro nel Novecento non provengono dal macchinario. Il punto di partenza sta nell'osservazione fatta da Taylor durante il suo tirocinio d'officina: chi lavora a mano fa a modo suo, non perché sia così abile da imprimere il proprio 'tocco' al lavoro svolto, ma perché nessuno gli dice come fare; qualche raro consiglio lo danno i capi, ma ogni capo dà i propri consigli, e così ci sono tantissime maniere di eseguire la medesima operazione. Occorre invece che la direzione analizzi in modo scientifico tempi e movimenti di tutte le operazioni, insegnando poi a ogni singolo operaio come deve procedere, visto che per ognuna vi è un solo metodo ottimale: the one best way. Questo intervento sul lavoro mediante lo scientific management è una rivoluzione in fabbrica (v. Nelson, 1975) perché determina con esattezza quanto si può pretendere da quegli operai che non sono vincolati alla velocità della macchina, per cui li si può soltanto spronare ad andare più in fretta (speed as a skill, si diceva). A complemento di questa rivoluzione c'è il passo compiuto da H. Ford (v., 1923; tr. it., p. 96): i tempi degli assemblaggi manuali sono segnati da apparati di convogliamento che portano "il lavoro agli operai, e non gli operai al lavoro". Ford supera e invera Taylor. Analizza il lavoro, ma non per insegnare a ciascun operaio il metodo migliore, bensì per mettere tutti in condizione di rendere al massimo: "imparano la loro bisogna in poche ore o in pochi giorni" (ibid., p. 95). La necessità di pensare viene ridotta, i movimenti superflui evitati: lo scopo ultimo è che l'operaio faccia una cosa sola con un solo movimento. Vengono così resi adatti alla produzione di serie gli operai non qualificati e gli immigrati, ai quali viene insegnato l'inglese nel cortile. Il controllo e la saturazione del lavoro fanno un salto qualitativo, ed è appunto questo aspetto che C. Chaplin ha messo in luce in Tempi moderni: l'esito intrinsecamente autoritario del lavoro industriale standardizzato. Ma per molti operai "il lavoro non è contro natura, né hanno l'impressione di una violenza all'umana natura" (v. Halbwachs, 1938; tr. it., p. 89): molte denunce dei 'regimi di fabbrica' si riferiscono infatti a oppressioni antisindacali o a discriminazioni politiche.

Dopo la grande crisi del '29, che crea milioni di disoccupati, il modello 'taylor-fordista' - produzione di massa mediante prestazioni standardizzate - diventa dominante. Anche se gli addetti ai montaggi sono una minoranza rispetto agli addetti alle macchine (e nonostante l'alta professionalità degli addetti ad aggiustaggi e manutenzioni) quei requisiti improntano tutto il secolo. Sicché è il lavoro comune che viene studiato. Fatica, stress e 'problemi umani' dell'industria, quali monotonia e assenteismo, sono oggetto di ricerche fin dagli anni venti, anche perché frenano la produttività (v. Mayo, 1933; v. Friedmann, 1947). Osservando l'operaio alla catena di montaggio, C.R. Walker e R.H. Guest mostrano come ci si adatta alla ripetitività nelle mansioni che richiedono soltanto un'attenzione mentale in superficie, mentre A.W. Kornhauser (v., 1965) rileva i nessi fra lavoro di serie e 'salute mentale'. Si studiano anche motivazioni e soddisfazione nel lavoro (v. Herzberg, 1968). Ben scarsa attenzione vien data ai problemi delle operaie, salvo nei settori tessile e alimentare, dove la loro presenza è elevata: il taylor-fordismo sembra aver 'mascolinizzato' il lavoro.Il rendimento è spronato dai sistemi di cottimo che provocano a volte forme di resistenza (famosa, in questo ambito una lotta alla Renault), perché legano il guadagno allo sforzo mediante congegni che incentivano la competizione fra operai, tale da minarne anche la solidarietà. Gli addetti al controllo cronometrico del rendimento vengono pertanto detestati e non poche astuzie vengono escogitate per impedire loro di 'tagliare' i tempi (non a caso il fascismo, in cerca di popolarità, fece sospendere alla FIAT l'odiato cottimo Bedaux). I sindacati cercano di rendere più trasparenti e meno iugulatori i meccanismi delle 'tariffe' e, in genere, frenano le spinte a divaricare i differenziali salariali, spinte che vengono dagli operai più qualificati, mentre gli operai comuni e i manovali vorrebbero appiattirli. Si creano mercati del lavoro diversi: mentre gli operai comuni sono assunti in blocchi, quelli provetti sono selezionati in base alle referenze. Ogni paese cerca con la formazione professionale di adeguare le skills presenti sul mercato del lavoro a quelle 'domandate' dal sistema produttivo, anche attraverso l'istituto del collocamento pubblico.

Culture

Il potenziale uniformante dell'industria non è tale da rendere uguali gli operai, ma piuttosto da amalgamarli entro specifiche 'culture del lavoro', determinate essenzialmente da quattro fattori: il prodotto, la cui merceologia e la cui scala determinano il tipo di lavoro; le tecnologie, che definiscono l'organizzazione e l'intensità del lavoro; l'impresa, dalla cui conduzione e dalla cui forza dipende il rapporto con i lavoratori; la località, che influenza il grado di solidarietà e di integrazione comunitaria. Lavorare nel ramo chimico o edile; con macchine automatiche, o con attrezzature a mano, oppure al terminale; in una fabbrica di piccole dimensioni oppure alla Chrysler; in una metropoli terziaria emergente o in una cittadina industriale tradizionale: tutto ciò lascia tracce sui valori e sulle tradizioni. Si formano comunità occupazionali che influenzano la struttura della famiglia, sia socializzando al lavoro i componenti, sia contribuendo alla formazione delle reti parentali attraverso i matrimoni (v. Pahl, 1984; v. Gribaudi, 1987). Dentro città-fabbrica come sono state Detroit-Ford, Essen-Krupp, Eindhoven-Philips, Zlin-Bat'a e Torino-FIAT, o fortezze operaie tipo Renault e Pirelli, o periferie industriali come quelle di Genova e di Milano, si formano subculture professionali che funzionano da modelli cognitivi, e che mantengono un'elevata cogenza dove vi sono monoculture industriali, come nella cosiddetta 'terza Italia' (scarponi, calze, pistole, fisarmoniche, piastrelle, posate, salotti, occhiali, ecc.). Nei quartieri operai, queste culture rendono più forte l'omogeneità ma anche l'isolamento; se poi si tratta di quartieri connotati etnicamente, allora l'isolamento tende a trasformarsi in una condizione di separatezza (v. Gans, 1962; v. Shostak e Gomberg, 1964; v. Kornblum, 1974).

Le culture del lavoro si basano sulla consapevolezza di svolgere un lavoro produttivo: è questa caratteristica che dà valore ai messaggi emancipativi di tipo socialista. Dal momento che per Marx è produttivo solamente il lavoro che produce capitale, da un lato "è una gran disgrazia essere un lavoratore produttivo", perché si produce ricchezza per altri (v. Marx, 1956; tr. it., p. 367), ma dall'altro lato è un motivo di fierezza. Essere produttivi è legittimante come per gli industriali essere operosi (v. Bendix, 1956). Gobetti e Gramsci si riferiscono appunto alla dignità, alla coscienza e alla morale del 'produttore'. De Man (v. 1927; tr. it., p. 278) fa notare che "l'operaio vuole rimanere produttore, perché sarebbe troppo infelice se fosse soltanto venditore di forza lavoro". Questa natura produttiva ha innervato l'ideologia e l'etica del lavoro del movimento operaio, ha sostenuto l'epopea costruttivista nell'URSS (il cui Annuario statistico separava gli addetti alla produzione da quelli dei comparti 'non produttivi'), è stata usata per la militarizzazione del lavoro in Germania e del dopolavoro in Italia. La sua simbologia, esibita nelle sfilate, attingeva a quella corporativa del craft e faceva diventare un segno di distinzione sia la manualità che le mani sporche: così la gerarchia sociale era rovesciata. Infatti la barriera più invisa era quella che proteggeva il lavoro e il colletto puliti dell'impiegato mediante l'ingresso separato, la mensa riservata e lo stipendio fisso. Occasioni per riaffermare l'orgoglio del produttore furono in Italia le occupazioni di fabbrica 'per la produzione', come nei casi delle Reggiane e dell'ILVA, e il 'piano del lavoro' della CGIL (v. Melossi e altri, 1977; v. Micheli, 1981).

Si è così alimentata una cultura operaia che ha fornito le basi morali alla solidarietà di classe (specie nelle più antiche comunità industriali, quelle minerarie: v. Dennis e altri, 1956; v. Seidman e altri, 1958), grazie a relazioni informali stabili di tipo primario e a una sia pur scarsa partecipazione associativa esterna, che privilegia l'attività sportiva e ricreativa, a volte quella sindacale, più raramente quella politica. Lo racconta autobiograficamente R. Hoggart (v., 1959), con chiaroscuri tipicamente britannici. Per quanto variegata, la cultura operaia è connotata da un netto sentimento di alterità sociale che, espresso dalla dicotomia 'noi-voi', rende più acutamente percepibile la deprivazione e l'ingiustizia (v. Runciman, 1966; v. Bulmer, 1975), anche se talvolta può accompagnarsi a comportamenti elettorali 'incoerenti' (v. Nordlinger, 1967; v. Urbani e Weber, 1984). Cruciale è la sensazione di dipendenza da cui viene l'originaria minorità del soggetto operaio rispetto alle ruling classes e rispetto al partner, ossia all'industriale. Gli intellettuali che, come i coniugi Webb, si schieravano con gli operai, fornivano appunto strumenti capaci di instaurare rapporti meno squilibrati con la controparte e la società. Il making degli operai come classe, da quando nel 1848 l'ouvrier A. Corbon parla all'Assemblea nazionale francese a quando nel 1919 i bolscevichi instaurano in Russia la 'dittatura del proletariato', è il tentativo di superare la disparità che vi è fra uguaglianza legale sul mercato e dipendenza tecnica sul lavoro. È questo che fa alternare l'antagonismo e la deferenza, la sufficienza e la subalternità, e che mantiene sempre viva la competizione con l'avversario. Si potrebbe forse affermare che la 'minorità' della classe operaia viene 'compensata', psicologicamente, considerando le organizzazioni operaie e le loro teorie superiori a quelle dell'avversario. È una sorta di 'complesso di Davide' che ha ovviamente nuociuto alla determinazione realistica delle prospettive della classe operaia, illudendola attraverso strategie basate sull'autosufficienza (consiliare od operaista, alla K. Korsch o alla A. Pannekoek). L'esperienza sovietica mostra che gli operai non sono riusciti a essere una ruling class pur costituendo un modello sociale alternativo.Questa cultura ha influenzato, fino ai limiti del mito, tutto un costume operaio, ma è progressivamente erosa via via che il baricentro dell'esistenza si sposta, anche per la riduzione degli orari di lavoro, dalla 'fabbrica' alla 'società'. La realtà operaia assume nuove fisionomie (che aprono, peraltro, inediti campi di ricerca): in primo luogo, il lavoro produttivo non costituisce più un interesse centrale di vita (v. Dubin, 1956); in secondo luogo, per l'operaio il 'sogno americano' difficilmente diviene realtà (v. Chinoy, 1955). Appare quindi sempre più opportuno affrontare la tematica della vita operaia 'fuori dal lavoro' (v. Gordon e Klopov, 1976). Le testimonianze sul lavoro quotidiano diventano molto più polemiche di quelle del passato (v. Vallini, 1957; v. Hamper, 1992). A un certo punto il rapporto di influenza tra cultura operaia e società si inverte a favore di quest'ultima e si assiste alla progressiva trasformazione del costume operaio, sia negli aspetti più esteriori, come quello dell'abbigliamento, sia negli aspetti più sostanziali, come l'interesse verso la politica (v. Mantelli e Revelli, 1975). In un quadro siffatto la fedeltà a taluni stereotipi tradizionali viene a volte pagata con sconfitte 'eroiche' (v. Golden, 1989).

Identità

Perché in fabbrica la cooperazione si rompe e di quando in quando gli operai passano al conflitto entrando in sciopero? Marx, Briefs e Dahrendorf sottolineano come la cooperazione e il conflitto non possano che convivere; del resto, nel quotidiano, danno consenso alla produzione anche quegli operai che in talune occasioni rifiutano il sistema. La cooperazione è più stabile, ovviamente, se vi è consenso. Quest'ultimo può essere di tre tipi: a) quello 'manifatturiero', che M. Burawoy, dopo un'esperienza operaia, descrive come un "gioco della produzione" in cui l'operaio si autocoinvolge nel meccanismo della produzione e sfida se stesso sull'output; b) quello 'aziendalistico', che proviene da una dedizione al lavoro alimentata dall'ésprit de corp interclassista, di cui sono esempio la grande fabbrica giapponese e la piccola fabbrica non autoritaria; c) quello 'comunitario', che industriali illuminati ottengono quando radicano sul territorio le proprie politiche sociali, o distribuiscono azioni gratuite ai dipendenti. In assenza di queste condizioni, l'intreccio di ruoli professionali e gerarchici, di lavoro e di dominio, sul quale si regge la cooperazione produttiva quotidiana nel sistema sociale dell'impresa, può dare luogo a discontinuità che a volte generano scioperi. Lo mostrano i due casi, ormai classici, di Yankee City e di Oscar Center. Nel primo il cambiamento tecnologico aveva diviso il lavoro, abbassandone la qualificazione e aumentando la supervisione e la subordinazione, il che danneggiava quegli operai che "portavano camicia e cravatta sotto i grembiuli" (v. Lloyd Warner e Low, 1947, p. 133), appiattendone le retribuzioni e facendo crollare il loro status. Nel secondo, il cambiamento di ben tre direttori aveva burocratizzato i rapporti con gli operai, mettendo fine a quell'uso indulgente e a quell'applicazione elastica delle norme da cui veniva la loro collaborazione: nacque così lo sciopero a gatto selvaggio, cioè a sorpresa (v. Gouldner, 1954; tr. it., p. 216). In ambedue i casi un equilibrio sociale era saltato e il conflitto originava da una protesta ben prima che da una rivendicazione.

Lo sciopero è probabilmente la più tipica forma espressiva degli operai. Le modalità, le motivazioni e le propensioni alla lotta hanno costituito, specie dopo il 1968-1969, oggetto di studio e di ricerca. Lo sciopero è un comportamento dal quale l'orientamento di classe può essere desunto forse meglio che dall'analisi degli atteggiamenti (v. Pizzorno e altri, 1978), ma può anche essere una mera manifestazione di 'protesta operaia'. Per sapere come e perché gli operai si fanno una certa idea della società, si è preferito pertanto partire dal lavoro che essi svolgono. Studiando le relazioni fra lavoro e identità, si è tentato anche di spiegare come si forma la coscienza di classe, cioè quell'insieme di convinzioni e di aspirazioni che rendono coeso un gruppo sociale, il quale è già accomunato dalle condizioni economico-sociali. L'intenso progresso tecnologico degli anni cinquanta ha stimolato ricerche tese a capire come ciò influenzasse la professionalità degli operai e, per questa via, i loro atteggiamenti (secondo Touraine - v., 1966; tr. it., p. 29 - "gli atteggiamenti nel lavoro sono attributi del sistema sociale più che degli individui"). Ma facendo dipendere la professionalità dalla tecnologia e gli atteggiamenti dalla professionalità, si rischia di far dipendere dalla tecnologia anche la coscienza di classe. E se non porta a nulla - dice Touraine - "affermare che la coscienza di classe è naturalmente presente nello spirito di ogni operaio" (ibid., p. 365), attribuire alla tecnologia un peso esplicativo soverchiante (il determinismo tecnologico) comporta tali rischi che Pizzorno propone di scartare tutte quelle spiegazioni "che implicano lo sviluppo tecnologico inteso unilinearmente" (v. Pizzorno e altri, 1978, p. 11). I rischi sono ben illustrati da quel che P. Naville e S. Mallet ricavarono da uno studio approfondito circa le conseguenze professionali del progresso tecnologico nei processi a ciclo continuo, dove pareva incipiente la nascita di una "nuova classe operaia". Secondo Naville, la maggiore professionalità avrebbe reso gli operai più conflittuali e il conflitto più radicale; secondo Mallet, la maggiore professionalità li avrebbe viceversa spinti a chiedere una partecipazione attiva alle scelte gestionali, sia in consonanza sia in alternativa a quelle dell'imprenditore. A parità di effetti, le tecnologie avrebbero mutato insomma i comportamenti operai in senso diametralmente opposto. Dello stesso periodo è la ricerca di R. Blauner (v., 1964; tr. it., p. 231) sui livelli di alienazione in quattro industrie, la più avanzata delle quali (quella chimica) avrebbe creato l'operatore-conduttore, la cui figura era "assimilata a quella della nuova classe media". Ma ci si chiese anche se era possibile che il progresso tecnico modificasse quel che Geiger (v., 1949; tr. it., p. 136) ha chiamato "il lato psichico del rapporto di classe", e venne suggerito di individuare nel frattempo le "fonti di variazione delle immagini di classe" (v. Paci, 1969).

Una ricerca-pilota fu effettuata in Germania da H. Popitz, H.P. Bahrdt, E.A. Jures e H. Kesting partendo dall'ipotesi che il progresso tecnologico potesse attenuare fra gli operai la tradizionale visione dicotomica delle classi. Risultò invece che essa persisteva, derivando da immagini dell'ordine sociale riconducibili alla consapevolezza: 1) della prestazione (identificarsi attraverso il lavoro); 2) del comune destino (appartenere a un gruppo solidale); 3) dell'antagonismo (opporsi a chi sta dall'altra parte). I tre ingredienti costitutivi connotavano la coscienza del produttore, quella collettiva e quella dicotomica. Il grosso degli operai vedeva la divisione delle classi come una realtà che esiste e che va contrattata, oppure come un destino collettivo ineluttabile. Una visione aperta quindi al compromesso sociale e un'altra segnata da intransigenza e rassegnazione, ambedue ereditate dalla tradizione proletaria (v. Przeworski, 1985).Touraine (v., 1966, p. 67) studiò "le trasformazioni della coscienza operaia legate alla trasformazione del lavoro" con una ricerca su sette industrie tecnologicamente diverse, pur avvertendo che "non è bene spingere troppo avanti il parallelismo fra l'evoluzione professionale e l'evoluzione della coscienza operaia", individuata come "il tipo di analisi sociale con cui, definendo se stesso come sfruttato da parte del capitalista, [l'operaio] afferma che la società è dominata da questo antagonismo fondamentale" (pp. 365368). Costitutivi sarebbero i principî di identità, opposizione e totalità, rispettivamente basati su un'immagine dell'operaio come: 1) individuo produttore; 2) attore sociale in rapporto con l'altro da sé; 3) soggetto storico conscio del sistema sociale e dei rapporti di potere. Il modello fa poi risalire a tali principî i diversi aspetti che segnano le fasi della coscienza: quella tradizionalmente proletaria, al principio di identità dato dal lavoro; quella di classe, politicizzata, al principio di opposizione, o di antagonismo; e quella operaia, matura, al principio di totalità, cioè a una visione globale dei rapporti sociali. Così che, "se l'edile possiede un principio di identità più che un principio di opposizione, il minatore si trova nella situazione opposta" (p. 88). Pur ripetendo che "gli atteggiamenti operai non sono direttamente determinati dalle situazioni di lavoro", Touraine istituisce una connessione fra fase A e principio di identità, fase B e principio di opposizione , fase C e principio di totalità. Non senza qualche risultato ambiguo, la ricerca mostra uno "sviluppo diseguale della coscienza antagonistica", come nota B. Manghi nell'Introduzione al volume di Touraine (p. 17).

Gli approcci 'tecnologici', sia alla coscienza di classe che al radicalismo operaio, passarono poi al severo vaglio delle due ricerche comparate condotte da D. Gallie (v., 1978 e 1983), il quale evidenziò quanti fraintendimenti venissero dal trascurare il contesto locale o nazionale, specie per quanto riguarda le subculture sociopolitiche e le forme dell'organizzazione operaia. Del resto, sono proprio queste le variabili che possono dar conto dei differenziali di conflittualità fra paesi diversi, i quali non possono venire spiegati a sufficienza nei termini della strike propensity di settore (v. Kornhauser e altri, 1954).In un vasto studio svolto nel 1980, le preferenze degli operai e degli impiegati FIAT verso tre modelli di relazioni fra lavoratori e imprenditore - collaborative, conflittuali e antagonistiche - mostrarono dei 'tipi' sociali nettamente diversi e con un'alta coerenza interna, ben correlati a significative variabili di condizione e di opinione, e distribuiti in proporzioni tali da sfatare le letture ideologiche sulle fonti di variazione della coscienza di classe (v. Accornero e altri, 1985). Utile anche il procedimento usato in una estesa ricerca sui lavoratori dell'industria (v. De Masi e altri, 1985) che 'descriveva' la coscienza operaia filtrandola mediante una sequenza coerente di atteggiamenti e di comportamenti.

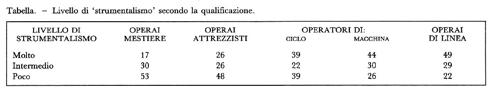

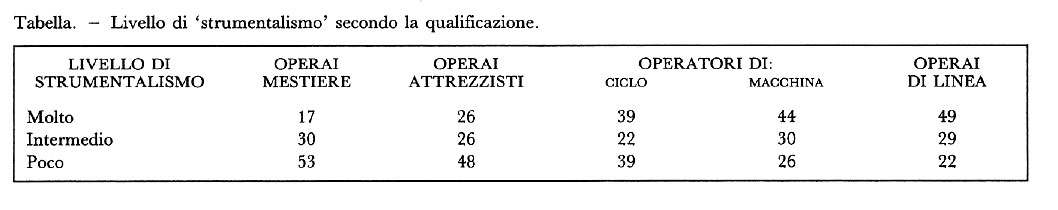

Altri studi furono dedicati agli effetti del benessere, che pareva provocare "un affievolimento della coscienza di classe" degli operai (v. Geiger, 1949; tr. it., p. 154) e fare declinare "il senso di appartenenza alla propria classe" (v. Zweig, 1960, p. 170). Oltre alla lievitazione del tenore di vita e dei modelli di consumo, c'erano l'urbanizzazione e l'esposizione ai mass media e, nelle fabbriche, l'alleviamento della fatica e le human relations, che tendevano a depotenziare i conflitti. Le conquiste stesse degli operai, migliorandone la posizione sociale, favorivano la loro integrazione e ne riducevano la separatezza, con la conseguenza di modificarne gli atteggiamenti sociopolitici (v. Bell, 1956). Che fosse in atto un qualche imborghesimento pareva confermato dalle ripetute disfatte elettorali dei laburisti inglesi. Perciò J.H. Goldthorpe, D. Lockwood, F. Bechofer e J. Platt si misero alla ricerca dell'affluent worker e scelsero un centro industriale con manodopera giovane, immigrata da poco, ben pagata da imprese con tecnologie e con relazioni sindacali avanzate, coniugata, munita di comforts domestici e quasi priva di tradizioni operaie. Furono usati anche questionari per le famiglie e per i colletti bianchi. L'ipotesi era che gli stili operai cambiassero, non perché stessero cambiando il livello del reddito o la situazione di lavoro, ma perché stavano cambiando gli orientamenti verso il lavoro e verso.l'occupazione. Si notò che gli operai, specie i meno qualificati, tendevano a vedere nel lavoro niente più di uno strumento "in vista di finalità che sono estrinseche alla situazione di lavoro" (v. Goldthorpe e altri, 1968-1969; tr. it., p. 57). Del tutto inedito era il profilo di un operaio 'strumentale' e con mentalità pecuniaria - il privatized worker - non ancora emerso dagli studi sul lavoro nella produzione di massa, sebbene fosse un tipo sociale in crescita. Con la definizione di 'strumentale' si intendeva qualificare un atteggiamento caratterizzato da un familismo pronunciato (che include anche elevate aspirazioni per i figli), da un certo 'uso' del sindacato e dalla ricerca di soddisfazioni economiche. Era un operaio senza interessi per la limitazione delle nascite o per la partecipazione a clubs, che mandava i figli negli istituti tecnici restando diverso dall'impiegato ed esibendo il tipico tradizionalismo operaio, tant'è che continuava a votare per i laburisti. E questo suo strumentalismo presentava relazioni lineari con la qualifica. La tabella mostra la distribuzione percentuale degli interpellati secondo la collocazione professionale (discendente verso destra) e il livello di 'strumentalismo'.

Immagini

Rispetto a tante figure di industriali celebri, gli operai hanno avuto ben pochi esponenti famosi, che quasi sempre debbono la propria ascesa sociale alla militanza sindacale o politica. In questa "leadership di origine proletaria" - come l'ha definita R. Michels - spiccano sindacalisti come S. Gompers, fondatore e per 40 anni capo dell'AFL americana, K. Legien che diresse la potente ADGB tedesca firmando l'accordo del 1919 sulla 'comunità di lavoro' e M.P. Tomskij, primo autorevole segretario dei sindacati sovietici. Fra i dirigenti politici si possono citare A. Bebel, massimo esponente della socialdemocrazia tedesca, e M. Thorez, segretario del Partito Comunista Francese. Alcuni operai sono diventati deputati: il primo di quella che sarà una lunga serie fu il minatore K. Hardie, eletto in Gran Bretagna nel 1894. Ebbero notorietà personaggi come l'infaticabile e patriottica agitatrice sindacale americana M. (Mother) Jones; come l'italiano G. Parodi, che guidò l'occupazione degli stabilimenti FIAT nel 1920; o come il sovietico A. Stachanov, che inventò una specie di taylorismo dal basso. Dirigenti d'estrazione operaia come l'italiano G. Germanetto o il britannico W. Gallagher diedero, nelle loro autobiografie, testimonianze genuine sulle lotte e sulla classe.Il fatto è che la posizione sociale degli operai è rimasta per lungo tempo marginale, perfino misconosciuta (v. Halbwachs, 1938; v. Meacham, 1977; v. Gennaro, 1977), finché non cominciò quella lenta ascesa che con il Novecento li condusse dapprima a un riconoscimento, quindi a una legittimazione e infine a una vera e propria cittadinanza, dovuta soprattutto all'azione del sindacato. L'unica cospicua eccezione fu l'esperienza sovietica: un sistema basato sull'ideologia del comunismo che in 70 anni costruì una scala sociale la quale accordava un netto privilegio materiale, oltre che simbolico, al lavoro manual-industriale (v. Di Leo, 1973 e 1977; v. Fitzpatrick, 1992). Una retorica delle 'mani callose' con tratti antiborghesi e antintellettuali fu usata anche dal regime fascista e da quello nazista, ma nell'ambito di politiche sociali ben altrimenti orientate (v. Mason, 1977; v. Sapelli, 1979-1980). In Italia, l'affermazione piena degli operai come classe si è avuta solo negli anni settanta, al culmine di un ciclo di lotte che ne rese massima la visibilità: si parlò infatti, a sinistra, di 'centralità operaia'. Nell'ambito della satira figurativa nacquero anche personaggi che divennero ben presto emblematici, come Gasparazzo e come Cipputi, il cui precedente è Andy Capp, esponente del proletariato inglese "dei finali di coppa e delle friggitorie", antiretorico e scansafatiche (v. Hobsbawm, 1984, pp. 203 ss.).

L'immagine degli operai come classe si è definita meglio dove l'impegno politico-sindacale delle avanguardie politico-professionali ha fatto emergere una coscienza di classe che ripagava le aspettative degli intellettuali; ma si è formata anche là dove gli operai non hanno esibito atteggiamenti e comportamenti conformi al modello della classe 'per sé', come negli Stati Uniti (v. Balbo, 1967; v. Fagiolo, 1980). Il compattamento ideale degli operai è risultato meno agevole di quanto socialisti, comunisti e intellettuali simpatizzanti prevedessero, anche perché il movimento operaio si interrogava raramente su cosa gli operai pensassero; da qui talune sorprese quando il miglioramento nel tenore e negli stili di vita indebolirono la forza di certe tradizioni come i cortei del Primo maggio. L'immagine degli operai come soggetto si è invece definita attraverso l'equivalenza fra il loro lavoro e quello manuale tout court, soprattutto da quando la tuta diventò 'il vestito da lavoro' (tipica l'immagine americana dell'hard hat, che simboleggia gli operai perché quel copricapo anti-infortuni denota ogni tipo di lavoro manuale). Si ha pertanto l'impressione che, con il calo degli operai, cali tutto il lavoro manuale, mentre invece continua la crescita del lavoro nei servizi. L'immagine impallidisce anche per la marginalizzazione della fabbrica tradizionale (che diventa oggetto di archeologia industriale o scenario per altri usi, anche artistici) ormai sostituita da anonimi parallelepipedi colorati.L'operaio come personaggio è comparso fin dal primo Ottocento nel romanzo sociale (C. Dickens, T. Hardy, E. Zola, V. Hugo, E. Hauptmann), come pure nella letteratura edificante (C. Elizabeth, H. Martineau, F. Trollope); lo stesso B. Disraeli schizzò nell'operaia Sybil la protagonista (moderata) di una delle due classi, ovvero two nations. Più degli operai di fabbrica, hanno attratto l'attenzione i minatori: oltre allo Zola di Germinale, si possono ricordare A. Seghers, A. Llewellyn e J.A. Cronin, ma anche G. Orwell e D.H. Lawrence. Alcuni scrittori sono stati essi stessi operai: H. Swados, A. Sillitoe, L. Davì, M. van Der Grun, A. Hailey. Testimonianze preziose sugli operai si debbono a intellettuali che hanno voluto fare un'esperienza di fabbrica: S. Weil, G. Navel, D. Mothé, D. Linhart, M. Haradtzy, H. Braverman.Nella letteratura vi è una evoluzione di profili. Spariscono del tutto figure come Metello - il personaggio di V. Pratolini che portava il berretto, la giacca corta e un fagottello con il cibo -, o come quelle tratteggiate da C. Bernari in Tre operai. Sono ormai superati gli operai di produzione di Sillitoe, Sabato sera domenica mattina, di Davì, Gimkana-cross, e di O. Ottieri, Tempi stretti, mentre stanno invecchiando gli addetti ai montaggi descritti da Swados, Alla catena, e da P. Volponi, Memoriale. Dimenticati infine i protagonisti negativi comparsi con l'operaio-massa e contrapposti ai ritratti a tutto tondo (si confronti Vogliamo tutto di N. Balestrini con Una vita operaia di G. Manzini). Ormai l'operaio sfila perfino nei cortei sindacali con tute che hanno vari colori e fogge, mangia alla mensa e porta un casco giallo, anche se non sempre riesce a unire il know-how individuale e l'alta tecnologia, come ci riesce Faussone in La chiave a stella di P. Levi; capita anzi che si interroghi proprio sull'essere operaio, come fa A. Pennacchi in Mammuth. Immagini genuine del lavorare in fabbrica sono nel volume giornalistico di R. Balzer (v., 1976), mentre una bella ricostruzione fotografica sugli operai italiani è stata curata da U. Lucas e altri (v. AA.VV., 1981).

La diversificazione

Giunto al culmine con gli anni settanta, il modello taylor-fordista entra in crisi. Lo shock petrolifero del 1973, che sembra mettere a repentaglio l'approvvigionamento energetico mondiale, ha l'inatteso effetto di evidenziare debolezze prima mai emerse nella struttura produttiva e nel sistema industriale dell'Occidente, a cominciare dalle diseconomie e dalle rigidità tipiche delle grandi dimensioni. Le maggiori imprese scoprono che il perseguimento accanito delle 'economie di scala' e la rigida separazione fra chi dirige e chi esegue comportano ormai cospicui sovraccosti, dovuti alla eccessiva centralizzazione e burocratizzazione; il sovraccarico gerarchico fa diminuire i vantaggi stessi della divisione del lavoro. Molte aziende europee e statunitensi impiegano troppo tempo a rinnovare i prodotti, ad apportare modifiche alle lavorazioni, perfino a reagire ai mercati. La loro manodopera, in prevalenza dequalificata, deresponsabilizzata e demotivata, diventa sempre meno governabile. Riprende forza pertanto la teoria della 'degradazione', con la tesi di un deskilling ormai generalizzato (v. Braverman, 1974; v. Coriat, 1979; v. Wood, 1982). Sta di fatto che molti operai della 'catena' si rivoltano, il che spinge il governo degli Stati Uniti a promuovere l'inchiesta Work in America.

Dal momento che di questi mali non sembrano soffrire le imprese giapponesi, la crisi del modello taylorfordista viene inizialmente affrontata come un confronto competitivo con il 'toyotismo', che pare aver conciliato, da un lato, mass production e prodotti diversificati, e dall'altro tecnologie 'frugali' e coinvolgimento operaio. Senonché è proprio dall'Occidente - in ispecie da zone diventate famose come la Silicon Valley, il Baden-Württenberg, il Rhône-Alpes e, non ultimo, il Nord-Est dell'Italia - che emergono poi modelli di produzione i quali paiono suscettibili di superare il taylor-fordismo: l'organizzazione 'a rete', la 'specializzazione flessibile', il lavoro 'per team'. Le imprese si decentrano, diventando snelle e acquistando un'elasticità operativa che consente a ognuna di trovare soluzioni appropriate (non c'è più soltanto one best way), così da affrontare immediatamente le discontinuità nel flusso produttivo, anziché tamponarle con le scorte e con organici ridondanti. Per gli operai queste innovazioni non sono prive di ambiguità: da un lato le mansioni vengono demassificate e ricomposte, mentre il lavoro vivo viene frequentemente sostituito con lavoro morto; dall'altro l'impresa chiede una cooperazione che sembra andare al di là della prestazione (v. Sabel, 1982; v. Kern e Schumann, 1984; v. Tolliday e Zeitlin, 1986; v. Wood, 1989).

Intanto la percentuale degli operai sugli occupati diminuisce per effetto della 'terziarizzazione', e la loro dispersione spaziale pare dissolverli, anche se ciò è dovuto al ridursi delle dimensioni aziendali. Le grandi città dell'industria non sono più viste come tali, mentre nelle zone di declino industriale vi è malessere e perdita di radici. Si riduce la visibilità sociale della fabbrica e degli operai, nelle cui lotte s'incuneano modalità inusuali, caratteristiche del 'terziario'. Nelle fabbriche, le funzioni di servizio diventano ormai più importanti delle funzioni di produzione e il ruolo dell'industria si fa meno centrale, pur restando il perno della competizione economica. Mentre nel Lontano Oriente le fabbriche e gli operai stanno diventando portanti per economie come quella cinese, ci si chiede se per l'Occidente industrializzato si profila un futuro post- o neo-industriale.Si accorcia la permanenza media in azienda, e diventa raro il 'mestiere a vita', cosicché itinerari e percorsi individuali si fanno variegati. Il destino operaio cessa quasi del tutto di diventare un vettore di promozione sociale. Mentre i genitori operai desiderano che i figli non seguano la loro strada, questi hanno nuove opportunità perché non c'è più un tragitto professionale predestinato; d'altra parte, questa mancanza di vincoli li costringe a trovare personalmente una via al mestiere e al futuro. Le famiglie operaie possono scegliere il futuro dei figli, ma soffrono di doverlo scegliere, perché talvolta ciò comporta un'uscita dalla classe.Linotypisti, minatori, portuali e navalmeccanici, insieme alle loro comunità di mestiere, sono stati resi obsoleti, ma occupazioni nuove sono state create in settori come la telematica, la robotica, l'energia, la logistica, l'ambiente, la stampa stessa. Si affacciano figure inedite di operaio: l'integratore di sistemi, l'operatore di processo. Parecchi non intervengono se non per controllare o guidare, e i loro linguaggi si tecnicizzano a spese degli idiomi di mestiere: anche se molte mansioni tradizionali persistono, sembra sul punto di inverarsi il mito dell''operaio in camice bianco'. Con le tecnologie informatiche, diminuiscono le mansioni manuali e performative, mentre crescono quelle di tipo cognitivo e relazionale. E mentre in tutta l'industria cresce il lavoro non manuale rispetto a quello manuale, quest'ultimo cresce nei servizi, specie nei trasporti, dove si moltiplicano le figure di tipo operaio. Inoltre, la fatica nel lavoro viene progressivamente abbattuta al punto da far ritenere possibile un aumento del consenso in fabbrica (v. Bonazzi, 1993).

Il lavoro torna ad avere statuti diversificati rispetto a quando la prestazione era temporalmente definita e il rapporto temporalmente indefinito, e i sistemi di garanzia riducevano l'insicurezza per via contrattual-legislativa. Agli operai gli imprenditori chiedono qualità e partecipazione, cioè una cooperazione intelligente. È una rivoluzione che può modificare le relazioni sociali nell'impresa e che 'pluralizza' le forme e i significati del lavoro. Sorgono teorie che, pronosticando la fine degli operai, danno un 'addio' alla classe (v. Gorz, 1980; v. Antoniazzi, 1984; v. Lerner, 1988; v. Revelli, 1989). E tuttavia il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita che ha reso meno acuti i contrasti e i conflitti, non pare aver dissolto completamente l'antagonismo né annullato i motivi di alterità. (V. anche Capitalismo; Classi e stratificazione sociale; Classi medie; Disoccupazione; Lavoro; Occupazione; Partecipazione agli utili; Partecipazione sociale; Proletariato; Relazioni industriali; Rivoluzione industriale; Salari e stipendi; Sindacato; Società industriale).

Bibliografia

AA.VV., Work in America, Cambridge, Mass., 1973.

AA.VV., L'operaio massa nello sviluppo capitalistico, in "Classe", 1974, VI, 8, pp. 8-357.

AA.VV., Storia fotografica del lavoro in Italia (1900-1980), Bari 1981.

AA.VV., Il lavoro che cambia, in "Sociologia del lavoro", 1984, VII, 23, pp. 7-216.

AA.VV., Professione operaio, in "Il progetto", 1987, VII, 37-38, pp. 5-70.

Accornero, A., Gli anni '50 in fabbrica, Bari 1973.

Accornero, A., Il lavoro come ideologia, Bologna 1980.

Accornero, A., Il mondo della produzione, Bologna 1994.

Accornero, A., Carmignani, F., Magna, N., I tre 'tipi' di operai FIAT, in "Politica ed economia", 1985, XVI, 5, pp. 33-47.

Adam, G., Bon, F., Capdevielle, J., Mouriaux, R., L'ouvrier français en 1970, Paris 1970.

Ammassari, P., Worker satisfaction and occupational life, Roma 1970.

Anderlini, F., Ristrutturazione aziendale e melanconia operaia, Milano 1993.

Antoniazzi, S., Lettera alla classe operaia, in "Prospettiva sindacale", 1984, XV, 51, pp. 80-122.

Baglioni, G., Il problema del lavoro operaio, Milano 1967.

Bagnasco, A., Trigilia, C., Società e politica nelle aree di piccola impresa. Il caso di Bassano, Venezia 1984; Il caso della Valdelsa, Milano 1985.

Balbo, L. (a cura di), La classe operaia americana, Bari 1967.

Balzer, R., Clockwork. Life in and outside an American factory, Garden City, N.Y., 1976.

Bauman, Z., Memories of class, London 1982 (tr. it.: Memorie di classe, Torino 1987).

Bell, D., Work and its discontents, Boston, Mass., 1956.

Bendix, R., Work and authority in industry, Cambridge, Mass., 1956 (tr. it.: Lavoro e autorità nell'industria, Milano 1972).

Berta, G., Lavoro solidarietà conflitti, Roma 1983.

Bigazzi, D., Il Portello. Operai, tecnici e imprenditori all'Alfa Romeo, Milano 1988.

Blackburn, R.M., Mann, M., The working class in labour market, London 1979 (tr. it.: L'illusione della scelta, Torino 1983).

Blauner, R., Alienation and freedom. The factory worker and his industry, Chicago 1964 (tr. it.: Alienazione e libertà, Milano 1971).

Blumberg, P., Industrial democracy, London 1968 (tr. it.: Sociologia della partecipazione operaia, Milano 1972).

Bonazzi, G., Alienazione e anomia nella grande industria, Milano 1964.

Bonazzi, G., Il tubo di cristallo, Bologna 1993.

Braverman, H., Labor and monopoly capital, New York 1974 (tr. it.: Lavoro e capitale monopolistico, Torino 1978).

Briefs, G., Betriebssoziologie, in Handwörterbuch der Soziologie (a cura di A. Vierkandt), Berlin 1931 (tr. it.: Sociologia industriale, in "Sociologia dell'organizzazione", 1973, I, 1, pp. 68-107).

Bulmer, M. (a cura di), Working class images of society, London 1975.

Cella, G.P. (a cura di), Il movimento degli scioperi nel XX secolo, Bologna 1979.

Cella, G.P., Treu, T. (a cura di), Il conflitto industriale in Italia, Bologna 1985.

Chinoy, E., Automobile workers and the American dream, New York 1955.

Chombart de Lauwe, P.-H., La vie quotidienne des familles ouvrières, Paris 1956.

Cole, R.E., Japanese blue collar, Berkeley, Cal., 1971.

Coriat, B., L'atelier et le chronomètre, Paris 1979 (tr. it.: La fabbrica e il cronometro, Milano 1979).

Crespi, P., Esperienze operaie, Milano 1974.

Crouch, C., Pizzorno, A., Conflitti in Europa, Milano 1977.

D'Agostini, F. (a cura di), Operaismo e centralità operaia, Roma 1978.

De Man, H., Der Kampf um die Arbeitsfreude, Jena 1927 (tr. it.: La gioia del lavoro, Bari 1931).

De Masi, D. e altri, I lavoratori nell'industria italiana, Milano 1974.

De Masi, D. e altri, Il lavoratore post-industriale, Milano 1985.

De Maupeou-Abboud, N., Les blousons bleu, Paris 1968.

Dennis, N., Henriques, F., Slaughter, C., Coal is our life, London 1956 (tr. it.: Una vita per il carbone, Torino 1976).

De Terssac, G., Autonomie dans le travail, Paris 1992 (tr. it.: Come cambia il lavoro, Milano 1993).

Di Leo, R., Operai e fabbrica nell'URSS, Bari 1973.

Di Leo, R., Il modello di Stalin, Milano 1977.

Dolléans, E., Histoire du mouvement ouvrier, Paris 1936 (tr. it.: Storia del movimento operaio, Firenze 1968).

Dubin, R., Industrial worker's world. A study of the "central life interests" of industrial workers, in "Social problems", 1956, III, 3, pp. 131-140.

Dubois, P., Les ouvriers divisés, Paris 1981.

Dubreuil, H., Standards. Le travail americain vu par un ouvrier français, Paris 1929 (tr. it.: Standards, Bari 1931).

Dufty, N.F. (a cura di), The sociology of the blue-collar worker, Leiden 1969.

Durand, C., Conscience ouvrière et action syndicale, Paris 1971.

Durand, C., Dubois, P., La grève, Paris 1975.

Engels, F., Die Lage der arbeitenden Klasse in England, Leipzig 1845 (tr. it.: La situazione della classe operaia in Inghilterra, Roma 1955).

Fagiolo, S., L'operaio americano, Roma-Bari 1980.

Feldman, R., Betzold, M., End of the line. Autoworkers and the American dream, Urbana, Ill., 1990.

Ferrarotti, F., La protesta operaia, Milano 1955.

Filtzer, D., Soviet workers and Stalinist industrialization, New York 1986.

Fissore, G., La cultura operaia nei giornali di fabbrica, Torino 1987.

Fitzpatrick, S., The cultural front, Ithaca, N.Y., 1992.

Ford, H., My life and work, New York 1923 (tr. it.: La mia vita e la mia opera, Bologna 1926).

Forslin, J., Sarapata, A., Whitehill, A.M., Automation and industrial workers, Oxford 1981.

Friedmann, G., Problèmes humains du machinisme industriel, Paris 1947 (tr. it.: Problemi umani del macchinismo industriale, Torino 1949).

Friedmann, G., Le travail en miettes, Paris 1956 (tr. it.: Lavoro in frantumi, Milano 1960).

Friedmann, G., L'uomo e la tecnica, Milano 1968.

Fromm, E., Arbeiter und Angestellte am Vorabend des Dritten Reiches, Stuttgart 1980 (tr. it.: Lavoro e società agli albori del Terzo Reich, Milano 1982).

Gallie, D., In search of the new working class, Cambridge 1978.

Gallie, D., Social inequality and class radicalism in France and Britain, Cambridge 1983.

Gallino, L., Dizionario di sociologia, Torino 1978.

Gans, H.J., The urban villagers, New York 1962.

Geiger, T., Klassengesellschaft im Schmeltztiegel, Köln 1949 (tr. it.: La società di classe nel crogiolo, in Saggi sulla società industriale, Torino 1970).

Gennaro, G., L'operaio immaginario, Bologna 1977.

Golden, M.A., Le sconfitte eroiche della classe operaia, in "Politica ed economia", 1989, XIX, 1, pp. 33-44.

Goldthorpe, J.H., Lockwood, D., Bechofer, F., Platt, J., The affluent worker, Cambridge 1968-1969 (tr. it. parziale: Classe operaia e società opulenta, Milano 1973).

Gordon, L., Klopov, E., L'homme après le travail, Moscou 1976.

Gorz, A., Adieu au proletariat. Au-delà du socialisme, Paris 1980 (tr. it.: Addio al proletariato. Oltre il socialismo, Roma 1982).

Gouldner, A., Patterns of industrial bureaucracy, New York 1954 (tr. it.: Modelli di burocrazia aziendale, Milano 1970).

Gribaudi, M., Mondo operaio e mito operaio, Torino 1987.

Guiotto, L., La fabbrica totale, Milano 1979.

Gutman, H.G., Work, culture and society in industrializing America 1815-1919, New York 1966 (tr. it.: Lavoro, cultura e società nell'America industriale, Bari 1979).

Halbwachs, M., Esquisse d'une psychologie des classes sociales, Paris 1938 (tr. it.: Psicologia delle classi sociali, Milano 1963).

Hammond, J.L., Hammond, B., The skilled labourer, London 1919.

Hamper, B., Rivethead. Tales from the assembly line, New York 1992.

Hareven, T.K., Family time and industrial time, Cambridge 1982.

Herzberg, F., Work and the nature of man, London 1968.

Hobsbawm, E.J., Labouring men, London 1964 (tr. it.: Studi di storia del movimento operaio, Torino 1972).

Hobsbawm, E.J., Worlds of labour, London 1984 (tr. it.: Lavoro, cultura e mentalità nella società industriale, Roma-Bari 1986).

Hoggart, R., The uses of literacy, London 1959 (tr. it.: Proletariato e industria culturale, Roma 1970).

Ingham, G.K., Size of industrial organization and worker behaviour, Cambridge 1970.

Israel Rosen, E., Bitter choices: Blue-collar women in and out of work, Chicago 1987.

Kern, H., Schumann, M., Das Ende der Arbeitsteilung?, München 1984 (tr. it.: La fine della divisione del lavoro?, Torino 1991).

Kerr, C., Dunlop, J.T., Harbison, F.H., Myers, C.A., Industrialism and industrial man, Cambridge, Mass., 1960 (tr. it.: L'industrialismo e l'uomo dell'industria, Milano 1969).

Komarowsky, M., Blue-collar marriage, New York 1961.

Kornblum, W., Blue-collar community, Chicago 1974.

Kornhauser, A.W., Mental health of the industrial worker, New York 1965 (tr. it.: Lavoro operaio e salute mentale, Milano 1973).

Kornhauser, A.W., Dubin, R., Ross, A.M., Industrial conflict, New York 1954.

Kuczynski, J., Das Entstehen der Arbeiterklasse, Leipzig 1967 (tr. it.: La nascita della classe operaia, Milano 1967).

Landes, D.S., The industrial revolution revisited, London 1993 (tr. it.: La favola del cavallo morto, Roma 1994).

Leonardi, F., Operai nuovi, Milano 1964.

Lerner, G., Operai. Viaggio all'interno della FIAT, Milano 1988.

Leroy, M., La coutume ouvrière, Paris 1911.

Lloyd Warner, W., Low, J.O., The social system of the modern factory, New Haven, Conn., 1947 (tr. it.: Il sistema sociale della fabbrica moderna, Milano 1969).

Luke, T.W., The proletarian ethic and Soviet industrialization, in "The American political science review", 1983, LXXVII, 3, pp. 588-601.

Mallet, S., La nouvelle classe ouvrière, Paris 1963 (tr. it.: La nuova classe operaia, Torino 1967).

Mantelli, B., Revelli, M., Operai senza politica, Roma 1975.

Marx, K., Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, 3 voll., Hamburg 1867-1894 (tr. it.: Il capitale. Critica dell'economia politica, 3 voll., Roma 1956).

Marx, K., Theorien über den Mehrwert, Berlin 1956 (tr. it.: Teorie sul plusvalore, Roma 1961).

Mason, T., Sozialpolitik im Dritten Reich. Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft, Opladen 1977 (tr. it.: La politica sociale del Terzo Reich, Bari 1980).

Masters, E.L., Blue-collar aristocrats, Madison, Wis., 1975.

Mayo, E., The human problems of an industrial civilization, Cambridge, Mass., 1933 (tr. it.: I problemi umani e socio-politici della civiltà industriale, Torino 1969).

Meacham, J., A life apart. The English working class 1890-1914, Cambridge, Mass., 1977.

Melossi, D. e altri, Lotta di classe alle Reggiane 1949-1951, Roma 1977.

Merli, S., Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale, Firenze 1972.

Micheli, A., Ansaldo 1950, Torino 1981.

Montgomery, D., Citizen worker, Cambridge 1993.

Moore, B. jr., Injustice. The social bases of obedience and revolt, New York 1978 (tr. it.: Le basi sociali dell'obbedienza e della rivolta, Milano 1983).

Mothè, D., Journal d'un ouvrier, Paris 1959 (tr. it.: Diario di un operaio 1956-1959, Torino 1960).

Mottez, B., Systèmes de salaire et politiques patronales, Paris 1966.

Nelson, D., Managers and workers. The origins of the new factory system in the United States 1880-1920, Madison, Wis., 1975.

Newby, H., The deferential worker, Harmondsworth 1979.

Nordlinger, E.A., The working class Tories: authority, deference and stable democracy, Berkeley, Cal.-London 1967.

Oddone, I., Re, A., Briante, G., Esperienza operaia, coscienza di classe e psicologia del lavoro, Torino 1977.

Osipov, G.V., Tikhomirov, V.A., Frolov, S.F., Changli, I.I., Rabochii klass i tekhniceskii progress, Moskva 1965.

Ossowski, S., Struktura klasowa w społecznej świadomości, Wrocław 1963 (tr. it.: Struttura di classe e coscienza sociale, Torino 1966).

Paci, M. (a cura di), Immagine della società e coscienza di classe, Padova 1969.

Pahl, R.E., Divisions of labour, London 1984.

Passerini, L., Torino operaia e fascismo, Roma-Bari 1984.

Piva, F., Contadini in fabbrica, Roma 1991.

Pizzorno, A., Comunità e razionalizzazione, Torino 1960.

Pizzorno, A., Reyneri, E., Regini, M., Regalia, I., Lotte operaie e sindacato: il ciclo 1968-1972 in Italia, Bologna 1978.

Polanyi, K., The great transformation, London 1944 (tr. it.: La grande trasformazione, Torino 1974).

Popitz, H., Bahrdt, H.P., Jüeres, E.A., Kesting, H., Das Gesellschaftsbild des Arbeiters; Technik und Industriearbeit, Tübingen 1957 (tr. it.: Progresso tecnico e mondo operaio, Roma 1960).

Przeworski, A., Capitalism and social democracy, Cambridge 1985.

Purcell, T.F., Blue collar man, Cambridge, Mass., 1960.

Revelli, M., Lavorare in FIAT: operai sindacati robot, Milano 1989.

Rodgers, D., The work ethic in industrial America 1850-1920, Chicago 1978.

Romagnoli, G., Sarchielli, G., Immagini del lavoro, Bari 1983.

Runciman, W.G., Relative deprivation and social justice, London 1966 (tr. it.: Ineguaglianza e coscienza sociale, Torino 1972).

Sabel, C.F., Work and politics, Cambridge 1982.

Sapelli, G., Organizzazione, lavoro e innovazione industriale nell'Italia tra le due guerre, Torino 1978.

Sapelli, G. (a cura di), La classe operaia durante il fascismo, in "Annali della Fondazione G.G. Feltrinelli", 1979-1980, XX.

Seidman, J., Karsh, B., Tagliacozzo, D., The worker views his union, Chicago 1958.

Shostak, A.B., Gomberg, W. (a cura di), Blue-collar world, Englewood Cliffs, N.J., 1964.

Siegelbaum, L.H., Stakhanovism and the politics of productivity in the USSR, Cambridge 1988.

Smelser, N.J., Social change in the industrial revolution, Chicago 1959 (tr. it.: Il mutamento sociale nella rivoluzione industriale, Milano 1978).

Thompson, E.P., The making of the English working class, New York 1963 (tr. it.: Rivoluzione industriale e classe operaia in Inghilterra, Milano 1969).

Tocqueville, A. de, De la démocratie en Amérique, 4 voll., Paris 1835-1840 (tr. it.: La democrazia in America, Milano 1982).

Tolliday, S., Zeitlin, J. (a cura di), Between Fordism and flexibility, Oxford 1986.

Touraine, A., L'évolution du travail ouvrier aux usines Renault, Paris 1955 (tr. it.: L'evoluzione del lavoro operaio alla Renault, Torino 1974).

Touraine, A., La conscience ouvrière, Paris 1966 (tr. it.: La coscienza operaia, Milano 1969).

Tronti, M., Operai e capitale, Torino 1966.

Urbani, G., Weber, M., Cosa pensano gli operai, Milano 1984.

Ure, A., The philosophy of manufacturers, London 1832 (tr. it.: Filosofia delle manifatture, Torino 1863).

Vallini, E., Operai del Nord, Bari 1957.

Veblen, T., The theory of business enterprise, New York 1904 (tr. it.: Teoria dell'impresa, Milano 1970).

Walker, C.R., Guest, R.H., The man on the assembly line, Cambridge, Mass., 1952 (tr. it.: L'operaio alla catena di montaggio, Milano 1973).

Ware, N., The industrial worker 1840-1860, Boston, Mass., 1924.

Weber, M., Methodologische Einleitung für die Erhebungen des Vereins für Sozialpolitik über Auslese und Anpassung (Berufswahl und Berufsschicksal) der Arbeiterschaft der geschlossenen Grossindustrie (1908), in Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik, Tübingen 1924, pp. 1-60 (tr. it. in: Metodo e ricerca nella grande industria, Milano 1983).

Weber, M., Zur Psychophysik der industriellen Arbeit (19081909), in Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik, Tübingen 1924, pp. 61-255 (tr. it. in: Metodo e ricerca nella grande industria, Milano 1983).

Weber, M., Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, vol. I, Tübingen 1920-1921 (tr. it.: Sociologia delle religioni, Torino 1976).

Wedderburn, D., Crompton, R., Workers' attitude and technology, Cambridge 1972.

Weil, S., La condition ouvrière, Paris 1951 (tr. it.: La condizione operaia, Milano 1952).

White, W.F., Money and motivation, New York 1955.

Wood, S. (a cura di), The degradation of work?, London 1982.

Wood, S. (a cura di), The transformation of work?, London 1989.

Zdravomyslov, A.G., Rozkin, V.P., Iadov, V.A., Chelovek i ero rabota, Moskva 1967.

Zweig, F., The British worker. A social and psychological study, Harmondsworth 1952.

Zweig, F., The worker in an affluent society, London 1960 (tr. it.: L'operaio nella società del benessere, Roma 1966).