s

Enciclopedia on line

Diciottesima lettera dell’alfabeto latino.

Linguistica

Origini

Le sue origini sono controverse: non si sa con certezza quale delle sibilanti fenicie i Greci avessero presa a modello per la lettera da [...] di parola (per es., lapis). L’s seguita da consonante sonora (b, d, g, l, m, n, r, v) è sempre sonora (es., verismo).

Un in uso nell’Italia centro-meridionale. Nell’uso di questa parte d’Italia, dal Piceno alla Sicilia, esiste un solo fonema s, ...

Leggi Tutto

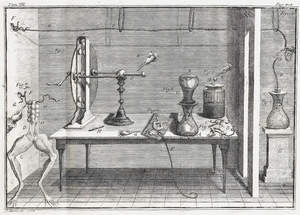

Galvani, Luigi

Enciclopedia on line

Scienziato (Bologna 1737 - ivi 1798). Allievo del chimico I. B. Beccari, del chirurgo G. A. Galli e dell'anatomista D. G. Galeazzi all'università di Bologna, G. si laureò in medicina e in filosofia, secondo [...] il "galvanismo" come uno dei temi fondamentali della ricerca scientifica tra Settecento e Ottocento. All'origine dell'interesse di G. per lo studio dell'elettricità nel mondo animale vi erano tre tradizioni di ricerca, in parte convergenti. La prima ...

Leggi Tutto

Scienziato (Bologna 1737 - ivi 1798). Allievo del chimico I. B. Beccari, del chirurgo G. A. Galli e dell'anatomista D. G. Galeazzi all'università di Bologna, G. si laureò in medicina e in filosofia, secondo [...] il "galvanismo" come uno dei temi fondamentali della ricerca scientifica tra Settecento e Ottocento. All'origine dell'interesse di G. per lo studio dell'elettricità nel mondo animale vi erano tre tradizioni di ricerca, in parte convergenti. La prima ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

BIOGRAFIE

Marte

Enciclopedia on line

(lat. Mars)

Religione

Antica divinità italica, corrispondente al dio greco Ares e venerata soprattutto come dio della guerra; fu assai più venerata e popolare tra gli Italici che non Ares tra i Greci. [...] alcun dettaglio sul pianeta. Fra gli astronomi che più contribuirono allo studio di M. nell’epoca prespaziale, vanno ricordati: G.D. Cassini, che nel 1666 scoprì le calotte polari; W. Herschel, che, osservando l’occultazione di una stella dietro al ...

Leggi Tutto

Giove

Enciclopedia on line

(lat. Iuppiter, Iupiter, Iovis)

La divinità suprema della religione romana dalla latinità primitiva alla fine del paganesimo, corrispondente allo Zeus greco, dal quale tuttavia si differenzia per alcuni [...] , pur mutando di dimensioni, è stata osservata con continuità per oltre 300 anni, dall’epoca della sua scoperta (per opera di G.D. Cassini nel 1664) fino a oggi.

I vortici di dimensioni minori, pur avendo durata più breve, sono comunque di gran lunga ...

Leggi Tutto

goccia

Enciclopedia on line

Fisica

In chimica-fisica, è la configurazione di equilibrio che una piccola quantità di liquido in un gas (per es., g. di acqua in aria), o in un altro liquido non mescolabile col primo (per es., g. di [...] la tensione interfaciale prevale sulle altre forze, tanto più la forma delle g. si avvicina a quella sferica, che, a parità di volume, aberrazioni astigmatiche dei sistemi ottici.

Geologia

In mineralogia, g. d’acqua, nome che si dà ai topazi incolori ...

Leggi Tutto

guida

Enciclopedia on line

Editoria

Libro contenente le indicazioni necessarie alla visita di un museo o complesso monumentale, di una città, di un’intera regione o Stato. Precedenti della g. come illustrazione sistematica di paesi [...] alle interfacce col substrato e il superstrato rispettivamente, mentre k=2π/λ è il modulo del vettore d’onda, con λ lunghezza d’onda.

Mentre le g. ottiche planari a indice costante sono ottenute per deposizione di film sottili su un substrato, quelle ...

Leggi Tutto

gemello

Enciclopedia on line

Nato in un medesimo parto; per estensione si dice di cose appaiate o, più raramente, simili di forma, e con la stessa destinazione.

Biologia

In alcune specie di Mammiferi nasce, di regola, un solo figlio [...] . Anche le religioni classiche conoscono sia miti relativi a g. d’origine soprannaturale (per es., fondatori di città: Romolo instabili in moto), al suo ritorno troverà che il suo g. è invecchiato in misura maggiore; il paradosso sta nel fatto ...

Leggi Tutto

CATEGORIA:

ANTROPOLOGIA FISICA

–

EMBRIOLOGIA

–

RELATIVITA E GRAVITAZIONE

–

ANATOMIA

–

FISIOLOGIA UMANA

–

ANTROPOLOGIA CULTURALE

c

Enciclopedia on line

Terza lettera dell’alfabeto latino.

Linguistica

La sua forma deriva dal gamma dell’alfabeto greco occidentale (calcidese) che fu modello di quello romano. Qui inizialmente la C rappresentò sia la velare [...] sonora ‹ġ› d’accordo con l’uso greco sia la sorda ‹k›, certamente per influsso dell’etrusco, che non distingueva sorde e sonore. Con il passare del tempo, per indicare la sonora s’introdusse la nuova lettera G, lieve modificazione grafica del segno C ...

Leggi Tutto

FUSIONE FREDDA

Enciclopedia Italiana - V Appendice (1992)

FUSIONE FREDDA

Antonio Bertin-Antonio Vitale

Introduzione. - Il processo più elementare di f. nucleare avviene quando due nuclei leggeri (di idrogeno e dei suoi isotopi, deuterio e trizio) vengono fatti [...] gli isotopi dell'idrogeno a distanze internucleari inferiori a quelle ordinarie, e ottenerne la f., circolava già negli anni Settanta (D. G. Westlake, C. B. Satterwaithe, J. H. Weaver, in Physics Today, 31 [novembre 1978], p. 32). (Si pensi che è ...

Leggi Tutto

ultrasuono

Enciclopedia on line

ultrasuono Vibrazione elastica in un mezzo materiale con frequenza superiore a quella limite di udibilità, convenzionalmente fissata a 20 kHz. Per frequenze maggiori di 1 GHz si usa talvolta il termine [...] esperimenti con u. furono fatti da F. Galton e da G. Hartmann, con i generatori noti, rispettivamente, come fischio mezzi, da qualche centinaio a qualche migliaio di m/s; la lunghezza d’onda va da qualche decimetro a qualche decimo di micron e ciò ...

Leggi Tutto