suono

suono

Onde che diventano parole e musica

Schiocchi e sibili, fruscii e dolci melodie, parole urlate o appena sussurrate: tanti, tantissimi, e radicalmente diversi tra loro sono i suoni che ogni giorno arrivano al nostro orecchio. Puri, armonici e inarmonici, di intensità variabile da pochi decibel a più di cento, i suoni possono combinarsi tra loro, sovrapporsi, riflettersi, diffrangersi e rifrangersi come tutte le onde fisiche. Il nostro udito però riesce a percepire solo le vibrazioni sonore comprese tra 20 e 20.000 Hz stabilendone altezza e timbro; meglio di noi fanno animali come cani, gatti, pipistrelli e delfini, che possono udire anche suoni con frequenza superiore a 20.000 Hz, i cosiddetti ultrasuoni

Onde sonore

Il suono è la sensazione percettiva (udito) prodotta nel cervello da un’onda meccanica che si propaga nello spazio grazie al trasferimento di energia tra le particelle che costituiscono il mezzo di propagazione, per esempio le molecole d’aria. La sorgente del suono è qualsiasi corpo che, vibrando, ponga in movimento le molecole con cui si trova a contatto, facendole oscillare attorno alle loro posizioni di equilibrio. Nei mezzi gassosi (come l’aria), l’onda può essere vista come la propagazione di una pressione che oscilla, ossia come un’alternanza di compressioni e rarefazioni: là dove la compressione è massima le particelle non oscillano (nodo dell’onda), mentre là dove la rarefazione è massima anche l’oscillazione delle particelle è massima (ventre dell’onda).

La frequenza di oscillazione si misura in hertz (Hz): 1 Hz è pari a una oscillazione al secondo. Mediamente, solo se la frequenza di oscillazione è compresa nell’intervallo 20÷20.000 Hz l’onda meccanica viene percepita dagli esseri umani come sensazione sonora e in genere il limite superiore si abbassa con l’età. Tuttavia esistono animali – come i cani, i gatti, i pipistrelli e i delfini – che odono nella regione degli ultrasuoni, dove le frequenze superano anche i 100.000 Hz. Sotto i 20 Hz non si ode un vero e proprio suono, bensì un susseguirsi di tonfi, che si registrano quando i massimi di pressione arrivano al timpano. Tale è il caso dei battiti d’ala degli uccelli, ma non degli insetti, che muovono le ali con frequenze ben al di sopra di 20 Hz. Fa eccezione tra gli uccelli il solo colibrì, che agita le ali con frequenze superiori a 50 Hz – talvolta fino a 200 Hz – producendo un suono che ricorda quello del calabrone.

Suoni puri e suoni complessi

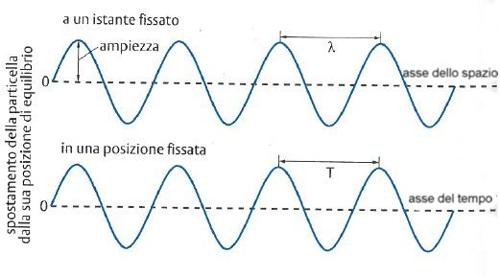

Un suono si dice puro quando l’onda corrispondente ha l’andamento di una sinusoide (trigonometria). L’onda che si propaga è un fenomeno legato sia allo spazio sia al tempo; una sua rappresentazione richiede di fissare l’istante temporale e di tracciarla in funzione della posizione – come in una fotografia – oppure di fissare la posizione e seguirne l’andamento nel tempo – come accade quando si osserva un galleggiante che ondeggia su e giù. Si chiama lunghezza d’onda (λ) la separazione spaziale tra due massimi contigui dell’onda (creste) e periodo (T) l’intervallo temporale che separa, in una data posizione, il raggiungimento di due massimi consecutivi. La frequenza dell’onda è data dal reciproco del periodo (f =1/T) (v. fig.).

Velocità del suono

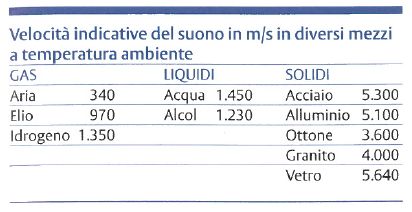

Se iniziamo considerando un punto di massimo, il successivo si ripresenta alla distanza λ dopo un tempo T e la velocità v dell’onda è pari a λ/T (oppure a λf). La velocità di propagazione di un’onda sonora dipende dal mezzo considerato: vale attorno ai 340 m/s nell’aria, ma cresce sensibilmente nei liquidi e nei solidi (v. tab.).

Anche l’attenuazione dei suoni dipende dal mezzo; nei solidi e nei liquidi essa è molto minore che nell’aria ed è per questo motivo che il suono di un’elica di motoscafo si sente prima e meglio quando si ha la testa sott’acqua.

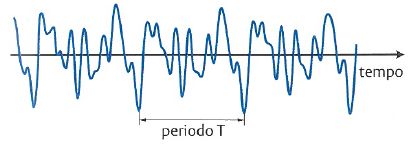

I suoni puri in natura non esistono; possono produrli solo sintetizzatori e computer. I suoni reali, come quelli di un pianoforte, sono una sovrapposizione di onde di varia frequenza e quindi la forma d’onda nel tempo non ha un semplice andamento sinusoidale (v. fig.). Comunque, anche in questo caso esiste una periodicità, che corrisponde al tono fondamentale del tasto premuto sul pianoforte (onda di frequenza più bassa). Se le frequenze superiori sono multipli interi della fondamentale, si dice che il suono ha carattere armonico, come accade per la voce e per gli strumenti musicali a corde e a canne. Se il suono deriva invece dalla sovrapposizione di frequenze tra loro non così correlate, è detto inarmonico; esempi ne sono rumori come il battito delle nocche su un tavolo o lo scoppio di un petardo. Il suono degli strumenti a percussione, come le campane o i tamburi, pur durando nel tempo, ha carattere almeno in parte inarmonico.

Intensità reale e intensità percepita del suono

L’intensità del suono si definisce come l’energia acustica che attraversa l’unità di superficie del mezzo in un secondo ed è proporzionale al quadrato dell’ampiezza di oscillazione delle particelle che formano il mezzo. Il livello sonoro effettivamente percepito dal sistema orecchio-cervello è invece il logaritmo in base 10 di tale energia, ossia un valore che cresce assai più lentamente se ci spostiamo dalla soglia di udibilità (circa 20 Hz) al limite del dolore (intorno ai 20.000 Hz). Tale caratteristica, nota come legge di Fechner-Weber, ci permette di spaziare su un vasto intervallo di intensità sonore. Per stabilire un riferimento quantitativo del livello percepito – la sonorità – si è introdotto il decibel (dB), così definito:

Numero di dB=10 log(I/I0)

dove I indica l’intensità del suono ricevuto e I0 il valore della minima intensità percepibile – che si conviene fissata a 10-12 W/m2 – per un suono puro di frequenza 1.000 Hz (W è il simbolo del watt, unità di potenza). La soglia di udibilità vale allora 0 dB e quella del dolore 120 dB, essendo convenzionalmente fissata a 1 W/m2 (v. tab.).

Interferenza e combinazione di suoni

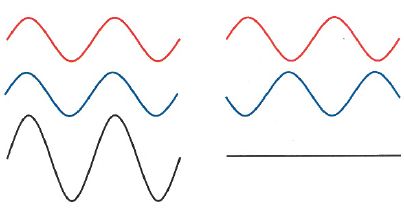

Se due – o più – onde sonore della stessa frequenza vengono a sovrapporsi, interferiscono tra loro. Per esempio due onde di eguale ampiezza che siano tra loro in fase – cioè che raggiungono insieme il picco positivo – si sommano (interferenza costruttiva) e si ha il massimo rafforzamento possibile del suono. Quando invece le due onde raggiungono insieme il valore di picco, ma sono in controfase (contemporaneamente il picco è positivo per l’una e negativo per l’altra), il suono si estingue (interferenza distruttiva) (v. fig.).

Se le due onde hanno frequenza diversa, gli effetti che si ottengono dalle combinazioni sono di varia natura. Il più noto è rappresentato dai battimenti – una sorta di ondeggiamento del livello sonoro –, che si manifestano quando le frequenze dei toni fondamentali differiscono di pochi hertz: l’effetto trova utile impiego nell’accordatura degli strumenti musicali che sono accordati quando non si sentono più i battimenti. Se la differenza nelle frequenze è invece notevole, si registra il cosiddetto effetto di terzo suono: scoperto nel Settecento dal musicista Giuseppe Tartini, consiste nella generazione di un nuovo suono di frequenza pari alla differenza delle due frequenze primitive.

Riflessione, assorbimento, rifrazione e diffrazione del suono

Un’onda sonora presenta, come ogni altro tipo di onda, una varietà di effetti che influenzano la sua propagazione. Anzitutto essa può riflettersi alla superficie di separazione tra due mezzi diversi. Tipico è il fenomeno dell’eco, che trova un impiego nei sonar oppure nell’ecografia, una tecnica diagnostica per immagini che si serve di ultrasuoni per ottenere immagini in movimento o fotografiche di organi e tessuti interni. Un’onda acustica inoltre può essere assorbita, in quanto cede energia alle particelle del mezzo ambiente ponendole in movimento; può essere rifratta, ossia mutare direzione di propagazione nel passare da un mezzo a un altro; infine può venire diffratta allorché trova ostacoli sul suo cammino. Così il suono può aggirare le barriere e due persone riescono a parlare tra loro anche se si trovano da parti opposte di un muro.

Sorgenti di suoni

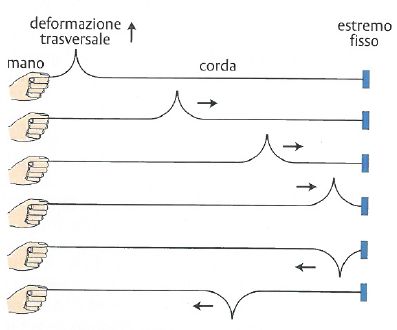

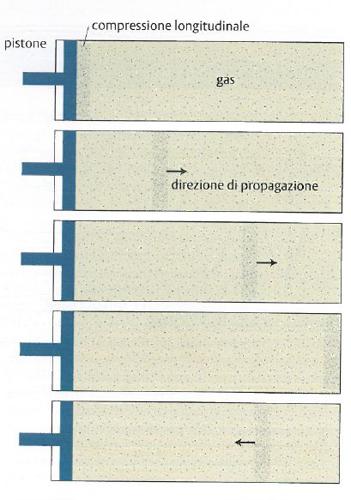

Qualsiasi corpo posto in vibrazione per urto, strappo o sfregamento è una sorgente sonora. Le sorgenti più comuni sono corde (chitarra, violino e via dicendo), colonne gassose all’interno di una canna (organo e strumenti a fiato) o membrane (tamburi, timpani). In una corda si registrano tipicamente oscillazioni trasversali rispetto alla direzione di propagazione dell’onda. Si pensi a una corda legata a un’estremità e tenuta con la mano all’altro capo: uno strattone trasversale produce una deformazione che si propaga fino all’estremo fisso, dal quale ritorna alla mano per riflessione (v. fig.). In una colonna d’aria, invece, prevalgono le oscillazioni longitudinali (o compressionali). Si consideri un pistone che a un dato momento subisca una spinta in avanti così da comprimere il gas a un estremo della canna causando un addensamento locale (alta pressione): tale addensamento si propaga verso l’estremo chiuso della canna, dove, come nel caso della corda, viene riflesso e torna al pistone. Se il pistone, invece, oscilla avanti e indietro crea una successione di condensazioni e rarefazioni in propagazione, vale a dire un’onda di pressione (v. fig.). La sovrapposizione dell’onda che avanza (progressiva) e dell’onda che torna indietro dopo essere stata riflessa (regressiva) dà origine, per interferenza costruttiva, alle cosiddette onde stazionarie (o modi normali di oscillazione) della colonna gassosa. Tale è la condizione di lavoro di una canna d’organo o di uno strumento a fiato.

Modi normali di vibrazione e di risonanza

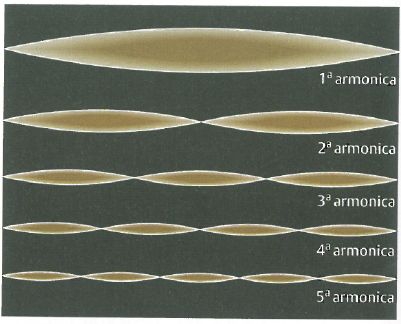

Per capire meglio la formazione di onde stazionarie torniamo alle corde, dove l’effetto è ben visibile anche graficamente (v. fig.). L’immagine mostra i primi cinque modi normali di una corda a estremi fissi (detti anche armoniche o armonici). I modi normali nascono dal rispetto della condizione che agli estremi fissi si possano avere soltanto nodi, cioè degli zeri di oscillazione. Il risultato è che tutti i punti della corda oscillano in fase intorno alle rispettive posizioni di equilibrio; mentre i nodi rimangono fermi, il massimo dell’oscillazione si ottiene in corrispondenza dei ventri e l’onda si dice stazionaria. Si noti che per il modo fondamentale la lunghezza d’onda è λ=2L – più lunga è la corda, meno acuta è la nota –, per i successivi λ = L, L/2, L/3...: le frequenze di oscillazione dei ventri sono perciò multiple intere della fondamentale (f, 2f, 3f...). L’ampiezza va invece decrescendo con il numero del modo normale. La deformazione complessiva di una corda musicale regolarmente suonata è data dalla sovrapposizione di tutti i modi possibili.

La frequenza del tono fondamentale della corda dipende, oltre che dalla lunghezza della corda (L), anche dalla sua densità lineare µ (ovvero la massa di 1 cm di corda) e dalla tensione, ossia la forza che la tende (T), secondo la legge di Mersenne:

f=1/2L √T/µ

Quindi, a parità di materiale, per raddoppiare la frequenza del suono si deve dimezzare la lunghezza della corda, oppure ridurne di quattro volte la sezione, o quadruplicare la tensione. Tali criteri sono ovviamente alla base della costruzione degli strumenti musicali: basti pensare alla diminuzione di spessore e di lunghezza delle corde del pianoforte andando dai suoni bassi a quelli acuti.

Le frequenze degli strumenti che suonano in un’orchestra spaziano tra circa 50 e 6.000 Hz, armonici inclusi; la voce umana nel basso profondo può scendere quasi a 50 Hz e nel soprano può salire fino a 1.000 Hz o poco oltre.

A differenza delle canne, le corde vibranti non mettono in moto abbastanza molecole d’aria da produrre un’onda facilmente udibile. Si ricorre allora al fenomeno della risonanza per fare in modo che, attraverso un sistema di accoppiamento – nel violino è il ponticello che unisce la struttura in legno alle corde –, la vibrazione della corda si trasmetta a una cassa capace di attivare una maggior massa d’aria.

Frequenza, altezza percepita e timbro

La frequenza del tono fondamentale di un’onda sonora è il parametro più caratterizzante in quanto determina l’altezza del suono, in altre parole il grado di profondità o di acutezza determinato dalla rapidità delle vibrazioni che lo producono. Tuttavia, come già per l’intensità, l’altezza percepita non è proporzionale alla frequenza, ma corrisponde piuttosto al suo logaritmo. Più esplicitamente, se le frequenze di certi suoni stanno fra loro come 2, 4, 8, 16 e via dicendo – cioè come una particolare nota nelle successive ottave sulla tastiera – le altezze percepite si rapportano come i numeri 1, 2, 3, 4 che sono il logaritmo in base 2 delle corrispondenti frequenze fisiche. È per questo motivo che un intervallo musicale, per esempio l’ottava, viene contraddistinto dal rapporto tra due frequenze – nella fattispecie 2 – e non dalla loro differenza. La capacità dell’orecchio di distinguere tra due frequenze differenti è un fatto soggettivo, ma in tutti va diminuendo col crescere dell’altezza del suono.

Il timbro o qualità tonale di un suono complesso deriva in primo luogo dal suo contenuto di armonici e dai loro relativi contributi, quindi dalla forma d’onda complessiva. I suoni con molti armonici – strumenti a corde, voce umana – hanno un timbro ricco e pastoso; quelli con pochi armonici – flauto, ocarina, triangolo – hanno un timbro più esile e limpido. Al timbro contribuisce in notevole misura anche il profilo temporale del suono: il piano e il violoncello, pur essendo entrambi strumenti a corde, hanno timbri diversi perché nel primo caso la corda viene percossa, nel secondo strofinata. Lo stesso si può dire del violino suonato con l’archetto oppure pizzicato.

Effetti particolari: effetto doppler e boom ultrasonico

L’effetto Doppler è l’innalzamento dell’altezza di un suono quando la sorgente si avvicina all’ascoltatore. Se supponiamo che l’onda emessa si propaghi con simmetria sferica, l’ascoltatore riceve le successive creste ravvicinate nel tempo, avendo così l’impressione di un periodo dell’onda più breve, e quindi di una frequenza più alta. Il contrario è vero se la sorgente è in allontanamento. Tutti hanno sperimentato l’improvviso abbassamento del fischio di un treno dopo che è passato in stazione ad alta velocità.

Facciamo una prova: spingiamo l’effetto Doppler agli estremi limiti, supponendo di avere un aereo in grado di volare a una velocità prossima a quella del suono. Finché il velivolo si mantiene a velocità inferiore, l’onda acustica lo precede pur presentando creste ravvicinate. Quando però l’aereo raggiunge la velocità del suono, tutte le creste d’onda successivamente emesse vengono a sovrapporsi con un aumento della pressione gassosa tale da creare per l’aereo una vera barriera difficile da penetrare. Si ha così il boom ultrasonico, che scompare quando la velocità dell’aereo aumenta abbastanza da far sì che tutte le onde emesse rimangano alle sue spalle: è la sensazione tipica che si riceve quando nel cielo sfreccia un aereo supersonico.

Diapason

Il diapason è uno strumento a percussione che emette sostanzialmente una singola frequenza: dunque è quello che più si avvicina al caso ideale dell’onda pura sinusoidale. È costruito in modo da produrre un suono a 440 Hz, il la fondamentale su cui oggi vengono accordati tutti gli strumenti, benché talvolta vi siano orchestre che per guadagnare in brillantezza si spingono qualche hertz più su! Tale valore è stato internazionalmente fissato nel 1939: per quasi un secolo lo si era invece mantenuto a 435 Hz e in tempi più antichi i musicisti avevano una certa libertà di scelta.