trasfusioni e gruppi sanguigni

trasfusioni e gruppi sanguigni

Ricevere e donare il sangue

Le trasfusioni hanno una grande importanza nelle situazioni di emergenza (a seguito di una improvvisa e imponente perdita di sangue) o nelle malattie gravi. Il sangue che viene trasfuso, donato da volontari, non può essere usato tal quale perché ci possono essere problemi di compatibilità: la conoscenza dei gruppi sanguigni è la base di terapie trasfusionali sicure

Donazioni di sangue

La trasfusione di sangue è una terapia che consiste nella somministrazione di una componente del sangue (plasma, globuli rossi, globuli bianchi o piastrine) quando il malato o il ferito ne abbia bisogno per guarire o per mantenersi la vita.

Per le trasfusioni è quindi necessario poter dispone di sangue proveniente dalle donazioni. Il donatore è un cittadino sano che, dando prova di senso civico, ogni 346 mesi si presenta a un centro trasfusionale, dove gli viene prelevato un po’ meno di mezzo litro di sangue (una bottiglietta di minerale).

Il sangue, raccolto in una sacca di plastica, viene controllato per verificare l’assenza di fattori infettivi, separato nei suoi componenti e poi conservato fino a che viene trasfuso a chi ne ha bisogno.

I globuli rossi vengono trasfusi a chi ha una grave anemia (da emorragia o da malattia), i globuli bianchi possono servire per alcune patologie immunologiche (immunitario, sistema), le piastrine vengono trasfuse a malati il cui sangue non coagula (coagulazione) e infine il plasma intero viene trasfuso a chi ha perso molti liquidi, oppure può essere a sua volta frazionato nelle varie componenti per terapie particolari.

Il sangue deve essere quello giusto

Il donatore, il cui sangue può servire a salvare una vita, rimane sempre anonimo, ma è essenziale che il suo sangue sia compatibile con quello del malato che lo riceve. Se il sangue non è compatibile, non soltanto la donazione non ha efficacia, ma il malato potrebbe morire. La storia della scoperta dei gruppi sanguigni aiuta a capire cosa significhi sangue compatibile.

A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, nelle tende della sanità militare si è ripetutamente tentato di trasfondere sangue direttamente da donatori ai feriti dissanguati, ma con risultati incostanti: a fronte di qualche raro successo, accadeva troppo spesso che il ferito morisse poco dopo la trasfusione, non per la forte anemia, ma per una grave reazione immunitaria contro i globuli rossi trasfusi, oggi nota come shock anafilattico. Ossia il sangue trasfuso non era compatibile con quello del ferito ed era riconosciuto come estraneo. L’organismo reagisce a una grande quantità di sostanze estranee con una infiammazione che può essere molto violenta e coinvolgere la funzionalità del cuore, del rene e del cervello, portando anche alla morte.

Il sistema AB0

Il medico austriaco Karl Landsteiner classificò, nel 1901, le reazioni reciproche fra i globuli rossi umani del donatore e gli anticorpi presenti nel plasma del ricevente e dimostrò successivamente che le caratteristiche immunitarie dei globuli rossi rispondevano in modo semplice alle leggi dell’ereditarietà (genetica e malattie genetiche). Questa scoperta ha salvato un numero incalcolabile di vite umane, a cominciare dalla Prima guerra mondiale, ed è stata così importante da meritare a Landsteiner il premio Nobel per la Medicina o Fisiologia nel 1930.

Sulla membrana dei globuli rossi (o eritrociti) sono presenti molecole proteiche alle quali sono legati zuccheri specifici chiamati sostanza A e sostanza B, trasportati sulla membrana da un enzima del gruppo delle trasferasi. Ogni organismo vivente, fra cui l’uomo, possiede nel sistema immunitario strumenti di difesa (gli anticorpi) contro qualsiasi sostanza (l’antigene) diversa da quelle dell’organismo. In particolare, le sostanze A o B (o entrambe), sono riconosciute come antigene dall’individuo che non le abbia e quindi ogni individuo ha nel sangue gli anticorpi diretti contro quegli antigeni del sistema AB0 che non sono presenti nei suoi globuli rossi. Per questo motivo, i globuli rossi con l’antigene A sono riconosciuti come estranei e quindi distrutti da un ricevente di tipo diverso, che ha anticorpi anti-A. Egualmente, globuli rossi con l’antigene B sono distrutti dal plasma di persone senza B, che hanno anticorpi anti-B.

La genetica dei gruppi sanguigni

L’enzima trasferasi è codificato da un gene specifico, chiamato I, presente in due forme alternative IA e IB, capaci di produrre la trasferasi A o B. In conseguenza, sulla superficie dei globuli rossi è presente la sostanza A o B. Poiché ogni carattere è determinato da due geni, uno ricevuto dal padre e uno dalla madre, persone diverse possiedono questi geni nelle possibili combinazioni IAIA, IBIB e IAIB, che determinano rispettivamente il gruppo sanguigno A, oppure B, o AB.

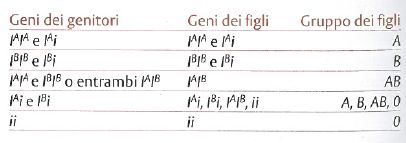

Tuttavia è possibile anche l’assenza di entrambi gli antigeni: questa condizione è definita con la lettera O (dal tedesco ohne che vuol dire «senza»), che oggi è definita anche con il simbolo 0, zero. Il gene corrispondente i è un gene recessivo e produce una proteina senza attività trasferasica. Per questo, individui IAi – in cui IA è dominante e quindi attivo – sono di gruppo A e, allo stesso modo, individui IBi sono di gruppo B, mentre individui che ricevono il gene i da entrambi i genitori sono ii e quindi di gruppo 0. Il gruppo sanguigno viene identificato alla nascita e ogni persona può sapere a quale gruppo appartiene. In conclusione, il comportamento genetico dei gruppi sanguigni è il seguente:

Il fattore Rh

Nel 1939 Landsteiner descrisse anche un’altra sostanza presente sugli eritrociti, chiamata fattore Rh, responsabile di una pericolosa malattia che colpisce il feto umano. Rh è l’iniziale del nome della scimmia Rhesus rhesus, in cui questa sostanza è stata identificata.

Il fattore Rh è dovuto all’attività di un gene D, dominante, per cui individui DD e Dd sono Rh-positivi (Rh+) mentre quelli dd sono Rh-negativi (Rh–). Quando la madre è Rh-negativa (dd) e il padre è Rh-positivo (DD o Dd), il feto che cresce nell’utero materno può essere Rh-positivo e quindi i suoi globuli rossi possono essere riconosciuti come estranei dagli anticorpi della madre. In genere questo non avviene alla prima gravidanza, perché gli anticorpi hanno comunque bisogno di tempo per formarsi, ma alla seconda gravidanza quegli anticorpi anti-Rh ormai attivi distruggono gli eritrociti del feto.

La malattia a carico del feto si chiama eritroblastosi fetale ed è dovuta al grave stato di anemia che un tempo portava alla morte il bambino prima ancora di nascere o al momento del parto.

Oggi la situazione genetica dei due genitori viene identificata all’inizio della gravidanza ed è possibile evitare l’eritroblastosi fetale o ridurne gli effetti.

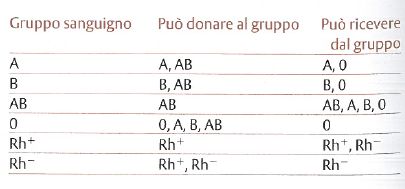

Quali gruppi sono compatibili

La regola che stabilisce la compatibilità delle trasfusioni è molto semplice e riguarda soprattutto i globuli rossi. È molto pericoloso che globuli rossi di donatori A, B o Rh-positivo siano trasfusi nel sangue di riceventi che non contengono gli stessi fattori, perché queste persone posseggono gli anticorpi anti-A, anti-B o anti-Rh che possono scatenare gravi reazioni.

Per questo motivo persone di gruppo 0 e Rh-negativo sono donatori universali di sangue, mentre persone di gruppo AB e Rh-positivo sono ricevitori universali.