elezioni

elezioni

Come si assegnano le cariche politiche

Le elezioni (dal latino electio, a sua volta derivante da eligere "scegliere") sono una procedura utilizzata sin dall'antichità per scegliere le persone alle quali affidare una carica politica. Ma soltanto in età moderna ‒ con l'affermarsi dei principi del liberalismo e della democrazia ‒ esse hanno assunto una funzione sempre più importante, sino a divenire il momento cruciale della vita politica. Per comprendere il significato e il ruolo delle elezioni moderne è necessario ricostruirne i presupposti ideologici e la vicenda storica; esse vanno inoltre esaminate in relazione al sistema politico e ai sistemi di voto

I presupposti ideologici

Le elezioni ‒ intese come procedura per scegliere i governanti ‒ presuppongono quella concezione secondo cui il potere non va dall'alto verso il basso (da Dio ai governanti, come sostenevano i teorici del diritto divino dei re), ma dal basso verso l'alto, ossia dal popolo ai governanti. Tale concezione implica che il titolare ultimo della sovranità sia il popolo stesso. Ma poiché gli Stati moderni sono di grandi dimensioni e la loro popolazione è assai numerosa, è impossibile che il popolo eserciti direttamente la sovranità, facendo in prima persona le leggi, come avveniva nelle piccole città-Stato dell'antica Grecia; è necessario allora ricorrere al sistema rappresentativo, tramite il quale il popolo sceglie deputati incaricati di esercitare la sovranità al suo posto. Tale forma di governo è detta democrazia rappresentativa, perché combina il principio della sovranità popolare con il sistema rappresentativo.

Perché le elezioni siano effettivamente democratiche occorrono però alcune condizioni: vi devono essere più partiti e più candidati in competizione tra loro; devono essere garantite le libertà di parola, di stampa, di riunione e di associazione; il voto deve essere segreto; infine la minoranza deve, in linea di principio, poter diventare maggioranza. Soltanto la presenza delle libertà individuali e di un ampio pluralismo politico, sociale e informativo consente alle elezioni di essere un reale esercizio di democrazia e non una farsa, come avviene in tutti quei regimi nei quali le elezioni si tengono, ma vi è un unico partito da votare, l'informazione è sottoposta a censura e i cittadini non godono delle libertà individuali.

Una volta eletti, i rappresentanti del popolo sono inviolabili, cioè non possono essere destituiti (se non per gravissime ragioni, previste dalle leggi); ma a intervalli periodici ‒ in genere ogni 4 o 5 anni ‒ devono ripresentarsi al popolo, il quale giudicherà il loro operato tramite il voto, eleggendoli di nuovo oppure 'mandandoli a casa'.

La storia delle elezioni

Una volta affermatasi la concezione ascendente del potere (dal basso verso l'alto), la procedura elettiva, per la scelta delle cariche politiche, divenne sempre più importante. Ma il numero di coloro che disponevano del diritto di voto era, agli inizi dell'Ottocento, molto ristretto (cittadinanza). Infatti il diritto di voto spettava inizialmente soltanto ai proprietari, nella convinzione che solo essi avessero la cultura e gli interessi adeguati per prendere decisioni politiche. Si votava quindi in base al reddito o censo (sistema censitario). Inoltre, spesso le elezioni erano organizzate attraverso due gradi (sistema indiretto): un certo numero di elettori si riuniva per scegliere alcuni rappresentanti, detti grandi elettori, i quali poi sceglievano a loro volta i deputati. Il sistema indiretto e quello censitario erano pensati per 'elevare' il livello delle scelte elettorali: non bisogna dimenticare che la società dell'epoca era molto diversa dalla nostra, sia perché non era abituata ad autogovernarsi sia perché al suo interno la stragrande maggioranza della popolazione era povera e analfabeta.

Nel corso dell'Ottocento il sistema indiretto venne abbandonato, mentre il livello del censo venne progressivamente abbassato, permettendo a un numero sempre più ampio di cittadini di votare. Infine, tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento ‒ dopo mezzo secolo di dure battaglie politiche e sociali ‒ si giunse al suffragio universale, dapprima riservato ai soli uomini e infine esteso anche alle donne. Nel corso del Novecento è stata anche abbassata l'età per esercitare il diritto di voto, che oggi è in genere collocata a 18 anni.

Va inoltre ricordato che il sistema elettorale prevede diritti attivi, che permettono di eleggere, e diritti passivi, che consentono di essere eletti. Oggi tutti i cittadini godono di entrambi i diritti, ma con alcuni limiti d'età: in Italia, per esempio, l'età minima per eleggere i deputati è 18 anni, mentre quella per eleggere i senatori è 25; per diventare deputati o senatori bisogna avere rispettivamente almeno 25 o 40 anni.

Elezioni e sistemi politici

L'ampliamento del sistema elettivo non riguardò soltanto il numero di coloro che potevano votare, ma anche il numero delle cariche pubbliche che venivano assegnate in tal modo. Nel corso dell'Ottocento il sistema elettivo veniva usato, nei paesi in cui il Parlamento aveva una struttura bicamerale, soltanto per la 'camera bassa' (o Camera dei deputati), mentre la 'camera alta' (o Senato) era di nomina regia; nel corso del Novecento le camere alte divennero anch'esse elettive. Il sistema elettivo venne inoltre applicato agli enti locali: dapprima ai Comuni, dove veniva eletto il Consiglio comunale, e in seguito ‒ man mano che aumentavano le autonomie locali ‒ anche ai consigli provinciali e regionali. Oggi è sempre più forte la tendenza a eleggere direttamente anche i vertici esecutivi degli enti locali, vale a dire i sindaci e i presidenti di province e regioni.

Se il potere legislativo è scelto, in qualsiasi democrazia, tramite elezioni popolari, il potere esecutivo lo è soltanto in alcuni paesi (sistemi presidenziali), mentre in altri è scelto dal Parlamento (sistemi parlamentari). È abbastanza raro, invece, che il potere giudiziario venga scelto dai cittadini, anche se in alcuni paesi (come gli Stati Uniti) ciò avviene, sia pure in modo parziale. Quanto al capo dello Stato, nelle Repubbliche presidenziali è eletto direttamente dal popolo, mentre in quelle parlamentari è eletto dal Parlamento. Nelle monarchie, invece, si tratta di una carica ereditaria. A parte questa eccezione (in Europa su 25 paesi 8 sono monarchici), nei regimi democratici tutte le cariche politiche vengono assegnate tramite libere elezioni.

I sistemi elettorali

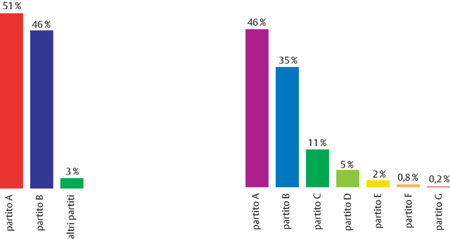

Se studiando i vari sistemi politici capiamo quali cariche vengono assegnate tramite elezioni, analizzando i sistemi elettorali possiamo capire come si vota. Il sistema elettorale è quel meccanismo che trasforma i voti in seggi. Di sistemi elettorali ne esistono moltissimi, ma in sostanza essi possono essere ricondotti al tipo proporzionale o a quello maggioritario (v. fig.).

Il sistema proporzionale nasce dall'idea che il Parlamento (sia esso nazionale, sovranazionale o locale) debba rappresentare fedelmente la società, con tutte le sue differenze politiche, sociali e culturali. In ogni circoscrizione si assegnano più seggi e tale assegnazione avviene in proporzione ai voti ottenuti dai vari partiti politici. Anche una minoranza, per quanto piccola, può essere in tal modo rappresentata in Parlamento, magari con pochissimi deputati, e ciò realizza sicuramente un'esigenza democratica. Ma tale sistema favorisce anche la frammentazione della rappresentanza parlamentare, rendendo più difficile la formazione delle maggioranze e favorendo quindi l'instabilità dei governi.

Quanto al sistema maggioritario, esso nasce proprio dall'esigenza di favorire la stabilità governativa: in ogni circoscrizione i seggi vengono assegnati soltanto a chi conquista la maggioranza dei voti, anche se si tratta di una maggioranza relativa (inferiore cioè al 51%). In tal modo i partiti più grandi vengono favoriti, mentre i più piccoli sono penalizzati: a essi non rimane che allearsi con i primi, se vogliono entrare in Parlamento. Tale sistema tende pertanto a creare un sistema bipolare, nel quale vi sono soltanto due partiti o due coalizioni; esso inoltre garantisce un elevato numero di seggi ai vincitori delle elezioni e quindi favorisce la stabilità dei governi.

Il sistema maggioritario può essere uninominale (ogni collegio elegge un solo deputato) o plurinominale (ogni collegio elegge più deputati), a un turno (si vota una volta sola) o a due turni (se nella prima votazione nessun candidato raggiunge il 51% dei voti, i due candidati che hanno ottenuto più voti si presentano di nuovo al voto, che viene chiamato ballottaggio).

Naturalmente non esiste una soluzione ideale: la scelta del sistema elettorale dipende dalle esigenze politiche che si vogliono soddisfare e in particolare dalla storia del paese al quale si deve applicare.