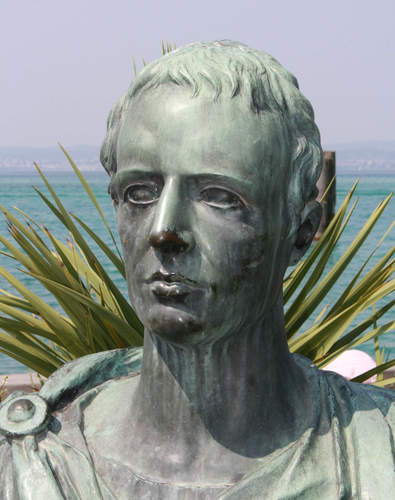

Catullo, Gaio Valerio

Poeta lirico latino (n. Verona 84 a. C. circa - m. non prima del 54). Di agiata famiglia, andò a Roma appena indossata la toga virile e fu accolto nell'alta società e nei circoli letterarî più noti. Fu ben fornito di ricchezze con una casa a Verona e a Roma, una villa a Sirmione sul Garda, un'altra fra Tivoli e la Sabina. A Roma avvenne l'incontro e sorse l'amore per la donna che doveva essere la gioia e la tragedia della sua vita di poeta e d'uomo, ch'egli cantò sotto lo pseudonimo di Lesbia (con tutta probabilità Clodia, una delle sorelle di Publio Clodio Pulcro, moglie di Quinto Metello Celere). Non si sa quando cominciò l'amore tra C. e Lesbia; certo era cessato nel 55 a. C., ma già prima del 57 la morte del fratello aveva allontanato il poeta dalla sua donna; era stato un continuo succedersi di rotture e di riconciliazioni. Nel 57 C. seguì Gaio Memmio in Bitinia, forse anche per rimediare alle disastrose condizioni finanziarie, dovute alla sua prodigalità. Ne tornò senza aver ottenuto nulla, dopo essersi recato a piangere sulla tomba del fratello sepolto presso il promontorio Reteo. Tornato in Italia, cercò riposo e pace nella sua villa di Sirmione. Tali notizie si desumono dai suoi stessi carmi, dei quali egli fece non si sa quando una raccolta dedicandola a Cornelio Nepote. Ma il Liber giunto a noi (che quasi certamente, con i suoi 116 carmi, non contiene tutte le poesie composte dal poeta) non può corrispondere al lepidus libellus della dedica, anche perché contiene poesie più ampie e di argomento troppo grave per essere considerate nugae (cose leggere), come Catullo chiama i suoi versi. Forse il Liber fu messo insieme dopo la sua morte dagli amici, che adottarono non già un criterio cronologico ma quello della somiglianza delle forme metriche e dell'ampiezza dei componimenti. Così i carmi di C. si possono dividere in tre sezioni: 1. le cosiddette nugae, piccoli carmi in metri varî con prevalenza di endecasillabi (1-60); 2. i cosiddetti carmina docta (61-68), di maggiore impegno, epitalamî, poemetti, elegie, in composizione strofica di gliconei e ferecratei (61), esametri (62 e 64), galliambi (63), distici elegiaci (65-68); 3. epigrammi in distici elegiaci (69-116) che per l'argomento non si distinguono dalle nugae. I carmi del primo e del terzo gruppo sono pieni degli odî e degli amori di C. Egli passa attraverso tutti i gradi del sentimento alternando ad accenti delicati espressioni violente e volgari. I poeti greci di cui risentì (specialmente Archiloco, Saffo, Callimaco) non intorbidarono mai la limpidezza e sincerità delle sue espressioni. La figura di Lesbia, predominante, non ha mai l'aspetto di una finzione letteraria e balza viva anche nel c. 51 tradotto da Saffo. Nei carmina docta, del secondo gruppo, Catullo s'impone una disciplina più rigida. Il c. 61, vero epitalamio, è ispirato a un modello ellenistico a noi ignoto, ma non privo di elementi personali. Il c. 62 in esametri è un contrasto tra un coro di giovani e di fanciulle. Il c. 63, l'Attis, in versi galliambi, coi suoi ritmi strani e tormentati è pieno di tumultuoso impeto lirico. Il c. 64, intitolato dagli umanisti Epitalamio di Peleo e Tetide, canta le nozze di Peleo con Tetide, ma, con la tecnica degli alessandrini, inserisce nell'argomento principale l'altro ampio episodio dell'abbandono di Arianna prendendo spunto dalla scena intessuta nell'arazzo donato agli sposi. Il c. 65 è la dedica all'oratore Ortensio della versione del carme di Callimaco La chioma di Berenice, contenuta nel c. 66. La polimetria dei carmi di C. risponde al movimento del suo animo, la lingua è viva e familiare con espressioni un po' ricercate e grecismi nei carmi maggiori; C., il maggiore dei poetae novi, fu dagli antichi chiamato poeta doctus, con evidente allusione ai soli carmi maggiori, ma la sua poesia sgorga anche dagli strati più intimi dell'anima, sicché in lui la poesia riflessa e la spontanea si fondono armonicamente. Figlio dell'età sua e pur orgogliosamente individuale, avido di piaceri ai quali si abbandonava completamente, desideroso di gioie delicate, che ricercò invano nell'amicizia e nell'amore, trasse dai disinganni e dal vizio quell'amaro struggimento che tinge di sconsolata tristezza la sua poesia. ▭ Gli amori di C. per Lesbia furono liberamente interpretati e narrati da A. Panzini nel romanzo Il bacio di Lesbia (1937); C. e i suoi rapporti con Clodia sono anche al centro del romanzo The Ides of March (1950) di Th. Wilder.