Ungheria

Vedi Ungheria dell'anno: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

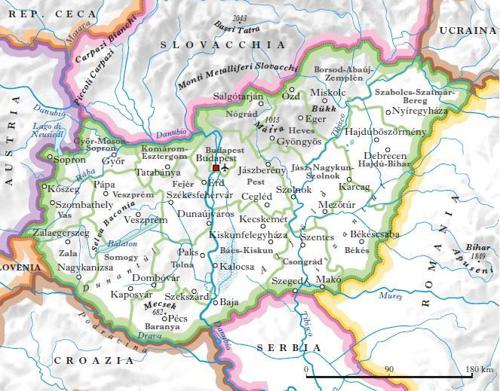

L’Ungheria è una repubblica parlamentare dell’Europa orientale, nata nel 1918 dalle ceneri dell’Impero austro-ungarico. Il Trattato del Trianon, siglato nel 1920 dai paesi vincitori della Prima guerra mondiale, ha delineato gli attuali confini, riducendo la superficie del paese da 288.000 a 93.000 chilometri quadrati e la popolazione dai 12,6 milioni ai 7,6 milioni. La questione delle minoranze ungheresi nell’Europa centro-orientale – in Romania, in Repubblica Ceca e Slovacchia – è tuttora fonte di tensioni regionali e argomento di dibattito politico interno. Perduta definitivamente, con il dissolversi dell’Impero austro-ungarico, la centralità politica e culturale in Europa, l’Ungheria partecipò alla Seconda guerra mondiale come attore secondario. Impegnata inizialmente al fianco della Germania nazista con l’obiettivo di recuperare i territori persi nel 1920, l’Ungheria venne successivamente occupata dai tedeschi e infine liberata dall’Armata rossa sovietica. L’influenza sovietica si concretizzò nella vittoria del Partito comunista (1947) e nell’apertura di una fase di riforme di matrice statalista, d’ispirazione sovietica. L’aspetto autoritario della politica filo-sovietica prevalse presto sulle retoriche populiste del comunismo internazionale, minando irreversibilmente l’ampio consenso ottenuto nell’immediato dopoguerra. Nell’autunno del 1956 buona parte della società civile ungherese insorse contro il regime e il paese sancì la propria neutralità internazionale, annunciando l’uscita dal Patto di Varsavia. L’Urss inviò truppe in Ungheria per reprimere le sommosse popolari. Gli eventi del 1956, se da un lato hanno consolidato l’ordine bipolare del sistema internazionale e la stretta di Mosca sui paesi satellite dell’Europa centro-orientale, dall’altro hanno permesso il maturare di una leadership politica attenta alle istanze avanzate dalla società civile e pronta a interpretare le opportunità politiche ed economiche offerte dal mondo occidentale. Dagli anni Sessanta in poi il premier János Kádár avviò un lento ma inesorabile processo di riforme che consentirono all’Ungheria uno sviluppo economico tra i più dinamici del Comecon. Gli aspetti salienti di tale percorso politico sono stati la concessione di nuovi diritti ai lavoratori, la graduale apertura al mercato occidentale, la decentralizzazione economica interna e, soprattutto, un’attiva politica estera. Nel 1973, l’Ungheria ebbe accesso all’Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (Gatt) – poi trasformatosi in Organizzazione mondiale del commercio (Wto) – e, nel 1982, al Fondo monetario internazionale e alla Banca mondiale. Nel 1988 il paese siglò inoltre un accordo commerciale e di cooperazione con la Comunità europea e, nel 1991, divenne membro fondatore della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Ebrd).

Con la dissoluzione del Patto di Varsavia e del Comecon (1991), l’Ungheria avviò una nuova fase politica di democratizzazione fondata su una regolare alternanza di governo. La dissoluzione dell’Urss e la fine del bipolarismo, inoltre, permisero all’Ungheria di approfondire la cooperazione economica e il dialogo politico con i partner dell’Europa occidentale e con gli Stati Uniti, consolidando al contempo i rapporti con gli altri paesi già satelliti dell’Unione Sovietica. Il Patto di Visegrád, piattaforma di dialogo e cooperazione tra Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, ne è l’esempio più evidente. Nato anche nella prospettiva di favorire l’ingresso congiunto dei suoi membri nell’Unione Europea (Eu) – avvenuto, per l’Ungheria, nel 2004 – il Gruppo di Visegrád costituisce oggi un forum di rilievo per il coordinamento delle politiche comunitarie di questi paesi. Non è un caso che l’Ungheria – che non fa parte dell’eurozona, ma che ha siglato la convenzione di Schengen – durante la presidenza di turno dell’Eu, ricoperta nel primo semestre del 2011, abbia dato ampio spazio alle questioni regionali.

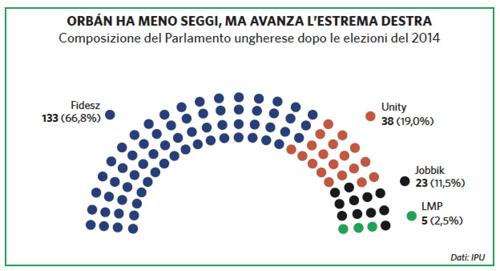

Sul fronte della politica interna, il governo è guidato da Viktor Orbán, leader del partito Fidesz-Unione civica ungherese (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség) di centro-destra. Dal suo insediamento, nel 2010, il governo di Orbán (già premier dal 1998 al 2002) ha varato una serie di leggi restrittive della libertà dei media, oltre che delle libertà politiche e civili. Per questo motivo, l’Ungheria è stata oggetto di richiami formali da parte dell’Eu, che si sono intensificati dopo che, nel marzo 2013, sono stati introdotti alcuni emendamenti costituzionali. Questi hanno riguardato in particolare: il ridimensionamento dei poteri della Corte costituzionale, che non potrà più sollevare obiezioni di sostanza e che non potrà più annullare una legge approvata con i due terzi del parlamento; nuove restrizioni per i partiti politici relativamente alla conduzione della campagna elettorale attraverso i media nazionali; la concessione agli studenti di sovvenzioni statali solamente se si impegnano a lavorare in Ungheria dopo la laurea; l’introduzione di multe e pene detentive per i senzatetto; una ridefinizione del concetto di famiglia che esclude le coppie non sposate, quelle senza figli e quelle formate da persone dello stesso sesso. La svolta in senso più autoritario era stata peraltro preceduta dalla definitiva nazionalizzazione della Magyar Nemzety Bank (Mnb), la Banca centrale del paese. Le elezioni politiche del 6 aprile 2014 hanno decretato un nuovo successo del partito di governo Fidesz, che ha ottenuto il 44% dei voti (-8,2% rispetto al 2010). In crescita il partito di estrema destra Jobbik, ultra-nazionalista, antisemita e anti-rom, che con il 20% dei consensi è diventato terza forza politica dietro la coalizione di centro-sinistra Unity.

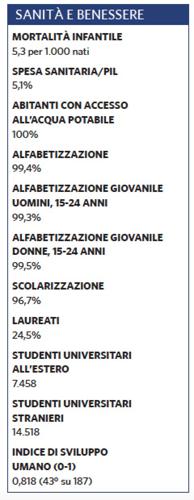

Popolazione, società e diritti

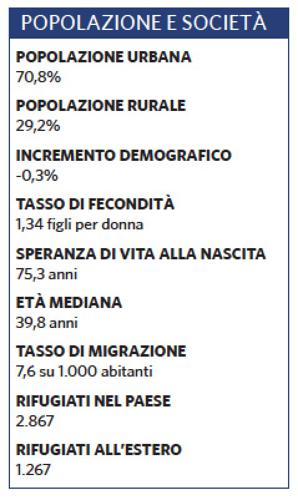

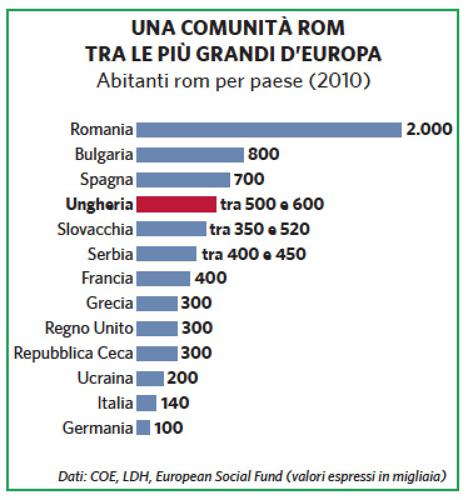

La popolazione ungherese, di origine etnica magiara per lo più di religione cristiana (cattolica e protestante), è di quasi 9,9 milioni di abitanti, circa 400.000 in meno rispetto al 1990. A compensare il calo demografico contribuisce parzialmente il costante aumento dei flussi di immigrazione dai paesi confinanti. Oltre alla comunità rom, tra le più grandi d’Europa e unica significativa minoranza del paese – che, secondo il centro europeo per i diritti dei rom, rappresenterebbe il 5% della popolazione totale e che dopo la vittoria della coalizione di centro-destra è sempre più vittima di discriminazioni e violenze –, è aumentata la presenza di cittadini di Romania, Ucraina e dei paesi dell’ex Iugoslavia. In realtà molti sono cittadini di origine ungherese, discendenti dei magiari rimasti fuori dai confini statali dopo il Trattato del Trianon: in Slovacchia vi sono ancora circa mezzo milione di ungheresi, in Romania un milione e mezzo, in Serbia 400.000, in Ucraina più di 150.000, mentre comunità più piccole sono presenti in altri stati vicini per un totale di cinque milioni di ungheresi fuori dai confini nazionali.

La dispersione delle minoranze ungheresi nei paesi vicini è stata storicamente fonte di tensioni regionali e di accesi dibattiti interni. Le ultime tensioni politiche si sono verificate nel maggio 2010, a seguito dell’approvazione da parte del parlamento ungherese di una legge che riconosce il diritto di cittadinanza a tutte le persone di origine ungherese residenti fuori dai confini nazionali. Tra i paesi meno propensi ad accettare questa legge (che conferisce potenzialmente doppia nazionalità a milioni di cittadini) c’è la Slovacchia, che ha accusato il governo Orbán di revisionismo storico, minacciando di revocare la cittadinanza slovacca a qualunque cittadino dovesse accettare un’altra nazionalità, sebbene sembrava chiaro che fosse rivolto soprattutto contro l’Ungheria. Pur essendo in corso un dialogo tra i due paesi, la Slovacchia continua a considerare la legge ungherese lesiva dei diritti del cittadino e non conforme alla giurisprudenza europea.

A livello europeo ha fatto molto discutere la legge sui media approvata nel febbraio 2011, accusata di non garantire un’informazione libera e pluralista. Tale legge prevede la creazione di una commissione governativa che giudichi l’operato dei media e decida le notizie da riportare in quanto ‘necessarie alla società’, limitando fortemente la possibilità di criticare l’operato del governo. L’Eu ha espresso un parere negativo sulla norma, esortando e inducendo il governo Orbán – che ha risposto criticando l’ingerenza di Bruxelles negli affari interni ungheresi – a rivedere la legge. Nel 2014, inoltre, il governo aveva tentato di introdurre una tassa su Internet per imporre un maggior controllo sulla rete, ma la proposta è stata poi accantonata.

Tensioni con l’Eu e con i paesi limitrofi sono sorte nel corso del 2015 in occasione dell’emergenza immigrazione che ha in particolar modo condotto il governo di Budapest ad erigere barriere difensive ai propri confini meridionali.

Economia ed energia

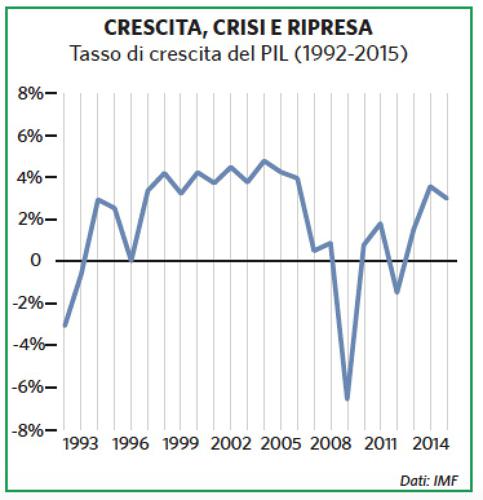

Il governo di Orbán ha varato un piano di riforme che ha segnato una rottura con la politica di austerità e di liberalizzazioni del precedente governo, puntando a investire in grandi progetti pubblici che rinforzino il mercato del lavoro. Il governo ha annunciato l’ambizioso proposito di ridurre il deficit pubblico di otto punti percentuali proponendo, però, misure economiche che le organizzazioni finanziarie internazionali criticano duramente. Vi è forte scetticismo, in particolare, sia per la decisione di utilizzare 14 miliardi di euro dai fondi pensione privati per il bilancio pubblico, sia per la proposta di imporre un’ulteriore tassazione a pioggia – su banche, compagnie energetiche e di telecomunicazioni e sul settore agricolo – per aumentare gli incassi pubblici anziché promuovere una politica di tagli strutturali. Tali scelte sono valse la sospensione dell’ultima tranche (5,5 miliardi di dollari) di un aiuto finanziario di 25 miliardi di dollari che il governo precedente era riuscito a ottenere, nel 2008, dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale. Le dinamiche macroeconomiche, d’altronde, costituiscono una minaccia per la volatile economia ungherese, anche a causa delle critiche che il governo Orbán continua a raccogliere a livello internazionale.

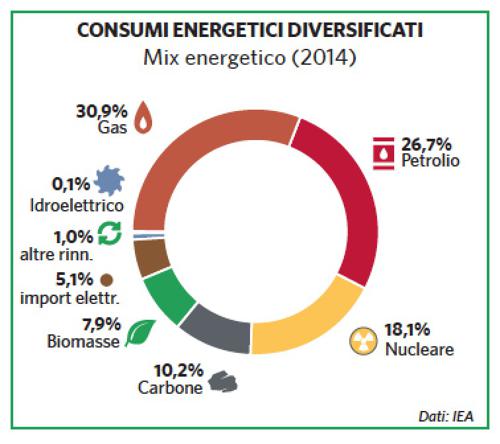

La bilancia commerciale – con poco meno di 10 miliardi di dollari di attivo – mantiene valori positivi grazie alla produttività del settore secondario (30% del pil), in particolare dell’industria pesante, e del terziario (65%). Gli investimenti diretti esteri, nel 2013 pari a circa 3,1 miliardi di dollari, costituiscono inoltre un’importante fonte di introiti. Il principale partner commerciale ungherese è la Germania, seguita da Austria e Russia. Il rapporto di Budapest con Mosca, fondamentale per l’approvvigionamento energetico, è andato rafforzandosi nell’ultimo biennio simultaneamente al raffreddamento delle relazioni con Bruxelles. Tra il 2014 e il 2015 il governo Orbán ha deciso di affidare a Rosatom – la corporation russa che si occupa della gestione del nucleare – l’incarico di espandere la centrale di Paksi Atomerőmű attraverso la costruzione di due nuovi reattori.

Difesa e sicurezza

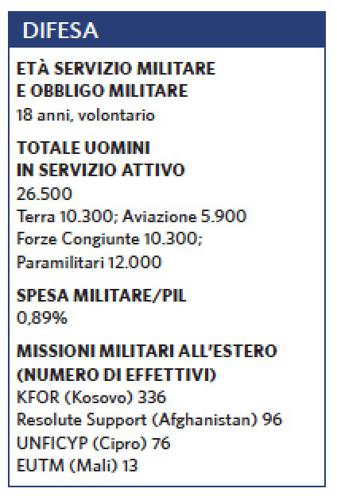

L’Ungheria è entrata nella Nato nel marzo 1999, grazie all’esito positivo di un referendum popolare molto partecipato. L’allargamento, avvenuto con Polonia e Repubblica Ceca, è frutto di un percorso di cooperazione avviato già nella prima metà degli anni Novanta e culminato con la partecipazione ungherese alle missioni dell’Alleanza Atlantica in Bosnia-Erzegovina, tramite il dispiegamento di un piccolo contingente militare e l’apertura delle proprie basi alle truppe della coalizione.

La partecipazione militare ungherese alle missioni internazionali di peacekeeping non si è però limitata al solo ambito della Nato. Oltre all’arruolamento di 157 soldati nella forza di difesa dell’Unione Europea (Eufor) e alla partecipazione alla missione delle Nazioni Unite a Cipro, l’Ungheria ha sostenuto l’impegno statunitense in Afghanistan e in Iraq (2003) tramite l’apertura alle truppe alleate della base aerea di Taszar, situata nella regione centro-meridionale del paese, e dello spazio aereo del proprio territorio. Nel giugno dello stesso anno 300 soldati dell’esercito ungherese sono stati inoltre inviati in Iraq per operazioni di controllo e mantenimento dell’ordine. Ritirate le truppe alla fine del 2004, 150 militari ungheresi sono tornati nuovamente in Iraq nell’ambito di una missione della Nato nel giugno 2005, per essere poi definitivamente ritirati l’anno successivo. Attualmente soldati ungheresi sono dispiegati in Afghanistan, Kosovo, Cipro e Mali.

L’Ungheria di fronte all’emergenza rifugiati

La decisione del governo Orbán, nell’estate del 2015 di far costruire un muro lungo i 175 km di confine condiviso con la Serbia allo scopo di limitare il numero degli immigrati e dei richiedenti asilo nel paese e di bloccare il flusso complessivo dei clandestini che giungono in Europa occidentale attraverso la rotta balcanica, ha creato tensioni con Belgrado e con l’intero vicinato balcanico. La decisione, alla quale è difatti seguita quella di erigere una barriera protettiva anche al confine con la Croazia e con la Slovenia, nonché di ampliare quella già esistente con la Romania, trova fondamento nella proposta del sindaco di Ásotthalom – cittadina al confine serbo –, Laszlo Toroskay, che già nel 2014 aveva lanciato l’idea della creazione di una recinzione lungo la frontiera serba. Il tratto autostradale tra i valichi di Horgos e Rozske, al confine con la Serbia, è stato temporaneamente chiuso, così come le ferrovie austriache hanno bloccato per alcuni giorni il transito di treni da e per l’Ungheria. Insieme con l’istituzione dello stato di emergenza in alcune province meridionali ungheresi, in virtù del quale le forze di sicurezza sono state investite di poteri speciali nel controllo delle frontiere, il governo Orbán ha varato una riforma del codice penale che prevede misure più restrittive per chiunque entri illegalmente nel paese e danneggi le barriere metalliche. Nel mese di settembre l’Ungheria, insieme a Repubblica Ceca, Romania e Slovacchia, ha inoltre votato contro il piano Eu per il ricollocamento all’interno dei Ventotto di 120.000 rifugiati. Secondo il Dipartimento ungherese per l’immigrazione, nei primi mesi del 2015 sono state circa 57.000 le persone provenienti da Afghanistan, Siria e Pakistan ad aver attraversato illegalmente i confini ungheresi. Nel 2014 Budapest ha accolto più di 43.000 migranti (solo nel 2012 erano appena 2000).

Approfondimento

La visita di Vladimir Putin a Budapest nel febbraio 2015 segna un momento importante per le relazioni tra Russia e Ungheria per due ordini di motivi: dal punto di vista di Mosca l’incontro – il primo bilaterale in paese dell’Eu dopo l’estate del 2014 e dopo l’escalation di tensioni seguite alla crisi in Ucraina – ha costituito un’occasione per continuare a tessere le trame diplomatiche con un tradizionale partner in uno spazio geopolitico a cui altrettanto tradizionalmente il Cremlino guarda per poter esercitare il proprio soft power e per estendere il proprio leverage economico nel settore che gli è più congeniale. L’ambito su cui i due governi hanno trovato terreno fertile di discussione è stato difatti quello energetico grazie al rinnovo fino al 2018 dei contratti di approvvigionamento energetico (da cui l’Ungheria dipende per l’80% del proprio fabbisogno del gas) oltre all’impegno, da parte della Russia, di finanziare il riammodernamento della centrale nucleare di Paks – già oggetto di precedenti intese insieme con i progetti sull’energia elettrica – e di aprire allo scopo una linea di credito di 11 miliardi di dollari (accordo, quest’ultimo, approvato anche dall’Euratom dopo alcune reticenze iniziali). Dal punto di vista dell’Ungheria il rafforzamento del legame con la Russia risponde a quell’obiettivo di diversificazione politica – più nella forma che nella sostanza, invero –, oltre che economica, come diretta conseguenza di un sostanziale incrinarsi dei rapporti con l’Unione Europea.

A tale raffreddamento delle relazioni hanno di fatto concorso più fattori, primo fra tutti l’esigenza di trovare nuovi interlocutori economici capaci di sostenere un’economia post-socialista indebolita dalla congiuntura globale negativa e dalla crisi economica europea, a cui il precedente governo socialista, tra scandali interni al partito, aveva provato a far fronte imponendo rigide misure di austerità. Il dilagante euroscetticismo è dunque figlio della frustrazione dell’opinione pubblica per gli elevati livelli di recessione produttiva, di disoccupazione e di insolvenza verso le istituzioni finanziarie: con queste ultime il governo di Viktor Orbán ha condotto una difficile partita negoziale legata a doppio filo con gli attriti derivanti dal carattere autoritario e anti-democratico impresso dallo stesso premier alle significative riforme costituzionali varate. In questo cuneo di tensioni, sfociate nell’apertura di alcune procedure d’infrazione e in altre minacce di deferimento da parte dell’Eu, ha trovato dunque spazio il rafforzamento dell’asse russo-ungherese. Oltretutto, la recente crescita dei consensi nei confronti di Jobbik, partito di estrema destra accusato di anti-semitismo, ha costretto proprio Orbán e il partito di governo (Fidesz) a rincorrere la stessa formazione di Gábor Vona sui temi dell’anti-europeismo, che dall’estate del 2015 hanno trovato più marcata espressione nella pressoché totale chiusura a qualsiasi forma di dialogo e cooperazione con i paesi confinanti e con l’Eu in materia di immigrazione. L’enfasi posta su toni più nazionalistici dev’essere letta perciò anche alla luce del calo dei voti di Fidesz (sia in occasione delle elezioni legislative nazionali sia di quelle europee) e della vittoria di Jobbik alle elezioni suppletive (aprile 2015) nella provincia di Veszprém, precedentemente bacino di voti per Fidesz e dove quest’ultimo, con una sconfitta in un’altra consultazione suppletiva (febbraio 2015), ha perso in parlamento la maggioranza dei due terzi che deteneva dal 2010.

La linea intrapresa dal governo Orbán deve comunque inquadrarsi in una più generale linea di tendenza di una fetta di paesi dell’Europa centro-orientale che, a distanza di un decennio dall’allargamento, hanno acquisito una centralità tale da poter influenzare il dibattito sui temi più spinosi dell’agenda comunitaria e, lì dove possibile, da orientarne i processi decisionali. Come per altri paesi (si veda in questo senso la Grecia), lo sguardo verso la Russia – così come verso altri attori extra-europei, Cina in primis – risponde all’esigenza di poter contare su più opzioni per la realizzazione di riforme strutturali tali da migliorare in maniera significativa gli indicatori macro-economici. Al tempo stesso la strategia del Cremlino, tornato a ritagliarsi un ruolo di primo piano su diversi dossier internazionali, è focalizzata sull’occupare possibili ‘spazi vuoti’ lasciati dall’Eu, completando piani di investimento non sufficientemente finanziati da Bruxelles e provando a supportare in prospettiva – con offerte vantaggiose – uno sviluppo regionale basato su una rete di solide alleanze. L’assertività della politica estera ungherese e l’avvicinamento a Mosca non devono essere comunque presi come un dato di fatto, bensì come una linea improntata al pragmatismo per il breve-medio periodo. Non sono troppo lontani i tempi in cui Orbán criticava il proprio predecessore, Ferenc Gyurcsány, di aver appoggiato il progetto South Stream; nondimeno la persistenza di elementi di disequilibrio nell’economia ungherese, insieme con le manifestazioni anti-governative anche per il riavvicinamento a Mosca, possono riportare Budapest con i piedi entrambi nelle staffe dell’Eu. Malgrado l’ambivalenza della sua politica estera, e solo apparentemente contraddittoria (si veda il caso delle sanzioni nei confronti della Russia, solo nominalmente criticate), per il governo di Orbán l’ancoraggio alle strutture europee resta di primaria importanza. La competizione partitica contribuirà tuttavia a definire gli equilibri in questo senso, l’agenda politica e, in prospettiva, l’appuntamento elettorale del 2018.

di Maria Serra