Zimbabwe

Vedi Zimbabwe dell'anno: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

Confluito nel 1953 in una federazione con la Rhodesia settentrionale (oggi Zambia) e con il Nyasaland (oggi Malawi), nel 1963 lo Zimbabwe (ex Rhodesia del Sud) uscì dalla federazione e venne rinominato Rhodesia. Nel 1965, per sancire la supremazia bianca e l’origine indigena della classe dominante, il regime segregazionista di Ian Smith proclamò l’indipendenza dal Regno Unito con una dichiarazione unilaterale. La lotta di liberazione avviata nel 1966 dalla maggioranza nera e strutturata in due principali movimenti di liberazione, lo Zimbabwe African People’s Union (Zapu) e lo Zimbabwe African National Union (Zanu) – entrambi con legami e appoggi sia nei paesi confinanti di recente indipendenza, sia a Mosca e Pechino – costrinse la minoranza bianca a prendere parte nel 1979 alla Conferenza di Lancaster House, organizzata dal Regno Unito. L’accordo, raggiunto nel 1980, sancì, di fatto, la fine della supremazia bianca e l’istituzione di una democrazia pluripartitica. Alla minoranza bianca fu comunque permesso di mantenere una posizione di preminenza nell’ambito della proprietà terriera e di avere una quota riservata dei seggi parlamentari.

Il paese è stato di fatto governato sempre dallo Zanu-Pf (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), un partito che, almeno inizialmente, era di orientamento marxista-leninista, e dal suo presidente Robert Mugabe. La lotta per il potere, soprattutto nei primi anni dopo l’indipendenza, è stata caratterizzata da un confronto serrato e a volte estremamente violento con lo Zapu di Joshua Nkomo e con la minoranza etnica degli Ndebele (o Matabele). La perdita di consenso che Robert Mugabe e lo Zanu-Pf hanno sperimentato alla fine degli anni Novanta, sancita nel 1999 dalla vittoria del ‘No’ al referendum costituzionale, interpretato come un voto di sfiducia nei confronti del governo, ha dato il via a una radicale riforma agraria, alla persecuzione dell’opposizione – a partire dal Movement for Democratic Change (Mdc) guidato da Morgan Tsvangirai – e all’uso da parte del presidente di una retorica antioccidentale (in primo luogo antibritannica) sempre più accesa. Questi elementi hanno fatto precipitare il paese in una spirale di crisi economica, isolamento internazionale, violenza interna e involuzione autoritaria.

Il varo di un governo di unità nazionale nel febbraio del 2009 sembrava avere in parte invertito la tendenza, anche se restavano aperte molte questioni che non permettevano ancora di considerare lo Zimbabwe fuori dall’impasse. Nel 2013, Mugabe e Tsvangirai hanno raggiunto un accordo sulla nuova Costituzione, permettendo lo svolgimento delle elezioni, che hanno riconfermato il presidente uscente e che sono state criticate dall’Mdc e dalla comunità internazionale per le accuse di brogli, oltre a intimidazioni e voti controllati, soprattutto nelle campagne (un enorme numero di votanti è stato dichiarato ‘illetterato’ e quindi bisognoso di assistenza sul voto). Permangono dunque segnali di instabilità politica che potrebbero essere innescati violentemente da un’improvvisa scomparsa del presidente. Mugabe, nato nel 1924, è il leader più anziano dell’Africa nonché uno dei più longevi al potere (dal 1980 al 1987 come primo ministro e dal 1987 a oggi come presidente). In mancanza di un possibile (e credibile) successore, una sua uscita di scena potrebbe innescare una lotta di potere e far precipitare il paese in una crisi generalizzata.

Le relazioni internazionali dello Zimbabwe sono influenzate da quanto accaduto negli ultimi dieci anni: il presidente Mugabe e alcune figure di spicco dello Zanu-Pf sono stati colpiti da sanzioni economiche e dal divieto di viaggiare in Europa e negli Stati Uniti (anche se recentemente molti provvedimenti contro l’entourage di Mugabe sono stati revocati). La formazione del governo di unità nazionale aveva portato a un miglioramento nelle relazioni con i donatori internazionali, di nuovo compromesso dalle irregolarità delle ultime elezioni. L’Unione Europea, gli Usa, il Regno Unito, l’Unione Africana e i paesi della Sadc hanno avuto un rapporto estremamente travagliato con la leadership di Harare. Nel corso del tempo le organizzazioni internazionali hanno oscillato fra l’imposizione e il mantenimento di sanzioni e una politica più possibilista e tiepida, in cui le sanzioni sono state sollevate in cambio dell’impegno al rispetto di alcune condizioni. È questa la posizione più recente delle istituzioni europee, che hanno firmato nel febbraio 2015 un accordo con il governo di Mugabe per finanziare alcuni programmi socio-economici. L’anziano dittatore negli anni si è abilmente destreggiato tra i diversi interlocutori internazionali, necessari eppure scomodi, riuscendo di fatto ad approfittare delle possibilità offerte da aperture e allentamenti.

L’isolamento internazionale ha portato nel tempo all’avvicinamento con alcuni partner, come la Libia di Mu’ammar Gheddafi (il rais aveva forse ipotizzato un proprio esilio in Zimbabwe) e la Malaysia, che hanno permesso la sopravvivenza del regime. Anche le relazioni con la Cina si sono fatte più intense: Pechino ha negoziato con Mugabe alcuni accordi per lo sfruttamento dell’ingente patrimonio minerario del paese (in particolare oro e diamanti), assicurando l’afflusso di valuta straniera e la fornitura di armi, necessarie per la repressione. Il paese è oggi la principale destinazione degli investimenti cinesi nel continente africano e negli ultimi cinque anni ha ricevuto prestiti da Pechino per un ammontare complessivo di oltre un miliardo di dollari. Negli ultimi tempi sono andati migliorando anche i rapporti con la Russia, soprattutto in virtù degli investimenti di Mosca (3 miliardi di dollari) nel settore minerario.

Mugabe si è impegnato inoltre a ristabilire buoni rapporti con le istituzioni finanziarie internazionali, nei cui confronti lo Zimbabwe è debitore di 1,8 miliardi di dollari. Il Fondo monetario internazionale ha concluso i negoziati per l’attuazione di un programma di assistenza alle finanze pubbliche, che non prevede però ulteriori prestiti. In occasione della prima revisione di tale programma l’Imf ha riconosciuto alcuni progressi fatti nell’ambito della ristrutturazione delle finanze statali.

Le relazioni con i paesi dell’Africa australe e in particolare con il Sudafrica sono complesse. Per quanto molti presidenti dei paesi confinanti siano legati ai membri di spicco dello Zanu-Pf e direttamente a Mugabe da una solidarietà politica che risale all’epoca delle lotte di liberazione e che è difficile da cancellare, all’interno della Sadc la condanna nei confronti dei metodi repressivi usati dallo Zanu-Pf, la preoccupazione rispetto al deteriorarsi della situazione sociale ed economica del paese sono divenute più evidenti. La soluzione del governo di unità nazionale è stata trovata all’interno della Sadc. L’avvicendamento tra Thabo Mbeki e Jacob Zuma alla presidenza del Sudafrica ha comportato una più decisa presa di posizione di Pretoria, da cui dipendono alcuni degli approvvigionamenti strategici dello Zimbabwe. Nonostante questo, la Sadc ha avallato le elezioni del 2013, giudicandole credibili, seppure in presenza di alcune irregolarità. Le accuse di brogli, congiuntamente allo stallo politico intorno alle questioni più spinose (dibattito sulla riforma agraria, nomina dei governatori dell’Mdc, legge sull’indigenizzazione – che prevede il trasferimento delle attività economiche agli zimbabwani neri senza nessuna compensazione finanziaria – e sicurezza interna) hanno limitato il governo di unità nazionale a una gestione politica volta ad assicurare la fornitura dei servizi essenziali. Tali accuse hanno alimentato movimenti di protesta che hanno paralizzato i processi istituzionali, azzerando la possibilità che il governo desse vita a riforme sostanziali.

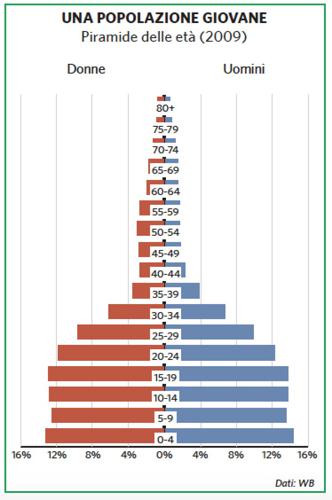

Popolazione, società e diritti

Da quando il paese ha raggiunto l’indipendenza, la composizione della popolazione è sensibilmente cambiata per via delle diverse ondate migratorie che si sono succedute. Dei 275.000 bianchi che risiedevano nel paese prima della riforma agraria ne restano poche migliaia, con conseguenze negative sulle risorse umane qualificate e in termini di expertise sia in campo agricolo, sia nel settore manifatturiero. I violenti scontri fra gli occupanti neri dei terreni agricoli, appoggiati dallo stato, e i proprietari bianchi, spesso perseguitati, hanno generato una spirale di violenza che ha avuto conseguenze nefaste anche su altri paesi vicini, come il Sudafrica e la Namibia. Le derive devastanti della riforma voluta da Mugabe hanno indotto i governi di Pretoria e Windhoek ad applicare politiche di estrema cautela, rallentando di fatto i già complessi processi di ridistribuzione delle terre.

La crisi economica, unita alla diffusione dell’hiv, ha compromesso molti dei traguardi ottenuti dopo l’indipendenza. Nel 1990 il paese si poneva, infatti, l’obiettivo dell’istruzione primaria universale e vantava la speranza di vita più alta della regione. Oggi invece lo Zimbabwe è al 156° posto su 187 per indice di sviluppo umano, una delle peggiori performance della regione. Dal punto di vista dei diritti civili e delle libertà si è notato un certo arretramento. Le vicende degli ultimi dieci anni hanno reso il regime di Mugabe fortemente autoritario, caratterizzato da abusi e violenza politica. L’accordo per il governo di unità nazionale del 2009, che ha fatto seguito a elezioni duramente contestate e a un aumento della repressione politica nel 2008, sembra avere in parte ridotto il livello interno di conflittualità e violenza e aver affrontato alcune delle questioni amministrative più pressanti, ovvero la ripresa della fornitura dei servizi sociali essenziali, la lotta alla devastante inflazione e alla conseguente crisi economica.

Economia ed energia

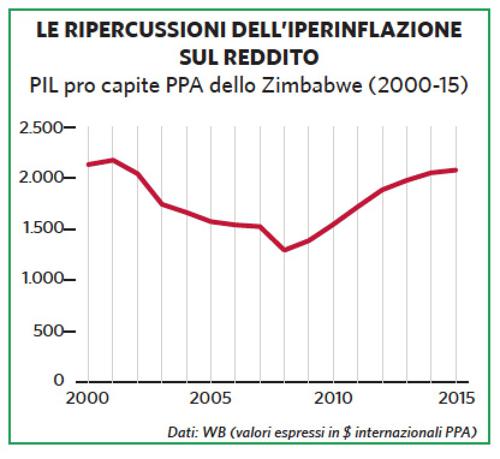

Le prospettive economiche del paese rimangono in peggioramento. La crisi economica che aveva colpito lo Zimbabwe in seguito alla riforma agraria nel 2009 aveva riportato il pil del paese ai livelli del 1953. L’inflazione, che in dieci anni aveva abbattuto il valore del dollaro zimbabwese del 99%, unita alla contrazione della produttività agricola ha reso lo Zimbabwe, conosciuto come il granaio dell’Africa e secondo produttore mondiale di tabacco, un importatore netto di derrate alimentari. Dopo un leggero miglioramento seguito all’accordo del 2009, l’economia del paese è di nuovo rallentata e rischia di ricadere in recessione nel 2016. Il tasso di disoccupazione dichiarato dal governo è vicino all’11%, ma si stima che quello reale raggiunga il 90%, se si tiene conto del settore informale.

In questo panorama è aumentata l’importanza delle risorse minerarie, che comprendono giacimenti di oro, diamanti (al confine con il Mozambico), cromo e platino, il cui sfruttamento – grazie anche agli interessi cinesi – ha permesso al governo di Mugabe di ottenere le risorse necessarie per restare al potere. La scoperta di grandi miniere di diamanti nel 2006 ha indotto attività estrattive illegali a tutti i livelli, che hanno coinvolto anche importanti esponenti politici. Solo nel 2011 il Kimberley Process ha cancellato dalla lista delle miniere bandite, perché sedi di traffici illeciti, due importanti siti minerari. Anche il turismo, un settore che è riuscito sostanzialmente a tenersi al riparo dalle vicende politiche, ha aiutato il governo a recuperare le riserve di valuta straniera necessarie a restare in vita. L’industria manifatturiera, seconda solo al Sudafrica nella regione, è stato il settore più colpito dalla crisi.

L’agricoltura resta la fonte principale di reddito per circa il 65% della popolazione e sarebbe potenzialmente in grado di generare maggiori introiti legati all’export e maggiore occupazione di qualunque altro settore. La struttura agricola nazionale è stata però minata alle fondamenta dall’impostazione della riforma agraria che ha gravemente danneggiato il tessuto produttivo. Il settore agricolo è oggi sostenuto anche dall’Unione Europea, da Usaid e da un numero rilevante di Ngo.

La riconferma di Mugabe al potere ha scoraggiato gli investimenti internazionali: le aziende sono infatti disincentivate dal rischio di dover cedere nel futuro il 51% delle loro proprietà a cittadini zimbabwani neri, come previsto dal provvedimento sull’indigenizzazione divenuto legge nel gennaio 2014. Una legge che secondo i suoi detrattori sarebbe responsabile di alcune delle storture che affliggono l’attuale sistema economico del paese.

Difesa e sicurezza

L’esercito zimbabwano origina dai movimenti armati della lotta per la liberazione ed è stato impegnato in alcuni conflitti nei paesi vicini, anche recenti (come la prima guerra del Congo). Il suo ruolo è soprattutto politico: l’ala militare dello Zanu-Pf, composta dai combattenti della lotta di liberazione, è una delle chiavi della permanenza di Mugabe al potere e di fatto una forza di controllo e contrasto all’Mdc, ritenuto asservito agli interessi dei latifondisti bianchi. La normalizzazione della gestione della sicurezza e la riorganizzazione delle forze armate dovrebbero essere fra le priorità per la transizione verso la democrazia. Le elezioni del 2013 hanno però posticipato per l’ennesima volta queste riforme chiave.

Un percorso elettorale accidentato

Il governo di unità nazionale nominato il 13 febbraio 2009 è il frutto di una lunga, complessa mediazione seguita all’incerto risultato elettorale del 29 marzo 2008. Dopo una campagna segnata da intimidazioni e brogli pre-elettorali, ma più libera di quanto si aspettassero gli osservatori internazionali, dalle urne non è uscito un chiaro verdetto: Robert Mugabe ha ottenuto il 43,2% dei voti, mentre il leader dell’opposizione, Morgan Tsvangirai, ha totalizzato il 47,9% dei voti. Non essendo questa la maggioranza assoluta dei voti, Tsvangirai non ha ottenuto la presidenza al primo turno. Il secondo turno delle presidenziali, tenutosi il 27 giugno 2008, è stato in realtà un’elezione farsa: in seguito all’arresto e alla detenzione di molti sostenitori del suo partito, Tsvangirai si è ritirato la settimana prima delle elezioni e si è potuto votare solo per Mugabe. L’elezione con un solo candidato ha avuto il risultato atteso e, a partire da quel momento, considerato che il partito di Mugabe non deteneva la maggioranza in parlamento, si è cercata una soluzione negoziata alla crisi, che si è conclusa solo il 29 gennaio 2009 con la nomina del nuovo governo, dopo due accordi tra Zanu-Pf e Mdc. Soltanto nel 2013 nuove negoziazioni fra Mugabe e Tsvangirai hanno portato a un accordo su di un nuovo impianto costituzionale, approvato a maggioranza attraverso un referendum. La redazione di una nuova Costituzione ha permesso di indire nuove elezioni presidenziali e parlamentari. Nonostante le pressioni della comunità internazionale e della Sadc per l’organizzazione di elezioni realmente democratiche e competitive, Mugabe ha stabilito unilateralmente, e sostanzialmente a sorpresa, la data delle consultazioni elettorali. Data la scarsa collaborazione, gli osservatori internazionali hanno deciso di non partecipare agli scrutini, non avallandone quindi il risultato. In luglio Mugabe è stato riconfermato presidente e lo Zanu-Pf ha ottenuto tre quarti dei seggi in parlamento. L’Mdc non ha accettato i risultati elettorali, denunciando frodi e brogli, e in settembre non ha presenziato all’apertura dei lavori parlamentari. Alcuni analisti, tuttavia, sottolineano come la vittoria del presidente uscente non sia soltanto dovuta alla gestione autoritaria del potere e agli scarsi finanziamenti di cui l’Mdc disponeva, ma anche alla fiducia che la popolazione continua a riporre nello Zanu-Pf, il partito della liberazione, contrapposto alla novità ignota dell’Mdc. Ci si aspetta che Mugabe si ritiri dalla vita politica prima delle prossime elezioni nel 2018, la transizione verso un governo più liberale è però in dubbio e si teme il vuoto di potere che il ritiro del vecchio dittatore creerebbe al vertice dello Zanu-Pf.