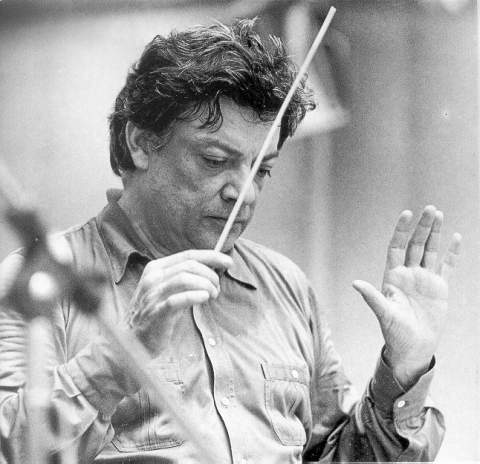

Madèrna, Bruno

Musicista italiano (Venezia 1920 - Darmstadt 1973). Caposcuola indiscusso dell'avanguardia musicale europea del secondo dopoguerra, ne visse tutte le vicende senza perdere mai il contatto con la storia, come testimonia la sua immensa attività di interprete e revisore del repertorio del passato, soprattutto di C. Monteverdi e A. Vivaldi. Merito riconosciuto di M. è stato altresì quello di aver indotto nella musica italiana l'esperienza dell'espressionismo. Tra le sue opere: le numerose Serenate (1951-63); Musica su due dimensioni (1957).

Vita

Diplomatosi in composizione con A. Bustini al conservatorio di Roma, seguì corsi di direzione d'orchestra con A. Guarnieri; si perfezionò poi con G. F. Malipiero e H. Scherchen. A partire dal 1954 fu tra i protagonisti dei Ferienkursen di Darmstadt, dove si dava convegno l'avanguardia musicale mondiale. Nel 1955, insieme a L. Berio, fondò lo Studio di fonologia della Rai di Milano. Nel 1963 fu nominato direttore stabile dell'Internationales Kammerensemble di Darmstadt e dal 1971 ricoprì la stessa carica presso l'Orchestra sinfonica della Rai di Milano. Nel biennio 1971-72 fu direttore del Berkshire music center di Tanglewood. All'attività di interprete e compositore affiancò quella di insegnante sia in Italia sia all'estero.

Opere

M. sottopose assai spesso i suoi lavori a rifacimenti, a partire da quello che segna il suo esordio di compositore, Concerto per due pianoforti e strumenti (1948), per continuare poi con la Musica per orchestra (1952) e altri ancora. Della sua produzione cameristica sono da citare le già ricordate Serenate, le più note delle quali sono del 1951, 1957 e 1963; Honeyrêves (1961) per flauto e pianoforte; Musica su due dimensioni (1957) per flauto e nastro magnetico (rielaborato poi nel 1963 per flauto e orchestra, con il titolo Dimensioni III) che rappresenta il primo esempio di connubio tra strumento tradizionale e mezzo elettronico. Al repertorio per strumento solista e orchestra dedicò: Concerto per pianoforte (1960), tre Concerti per oboe (1962, 1967, 1973) e il Concerto per violino (1969). Quadrivium (1969), Ausstrahlung (1971) e Aura (1972) sono i lavori sinfonici più noti e importanti. Si ricordano anche la Serenata per un satellite (1969) per gruppo da camera e la Grande aulodia (1970) per grande orchestra. Per il teatro compose Hyperion (1964), lirica in forma di spettacolo in collab. con V. Puecher, su testo di F. Hölderlin e fonemi di H. G. Helms; Don Perlimplin (1961), opera radiofonica da F. García Lorca; Satyricon (1973), opera in un atto da Petronio.