Corporativismo/Corporatismo

Corporativismo/Corporatismo

Introduzione

Il corporativismo, sia come prassi politica sia come concetto teorico, ha conosciuto alterne fortune: da una parte è stato presentato come un metodo nuovo e promettente per creare un'armonia sociale; dall'altra è stato condannato come soluzione reazionaria e screditata per soffocare le richieste politiche. La prassi/concetto è stata spesso definita in termini assai differenti, ed è stata sempre controversa. Dopo il crollo del fascismo in Italia, del nazionalsocialismo in Germania e di vari altri regimi autoritari fioriti in Europa nel periodo tra le due guerre mondiali - i quali asserivano tutti di praticare qualche forma di corporativismo - questo concetto è più o meno scomparso dalla terminologia politica rispettabile, tranne che nella Spagna di Franco e nel Portogallo di Salazar, paesi nei quali il corporativismo rimase anacronisticamente in auge fino alla metà degli anni settanta.A partire dal 1974 studiosi di diversi paesi, e di diverse discipline accademiche, hanno proposto la nozione di corporatismo per descrivere e spiegare alcune caratteristiche peculiari della politica nelle società capitalistiche avanzate, che il modello dominante applicato alle relazioni Stato-società, il modello pluralistico, sembrava non spiegare in maniera adeguata (v. Lehmbruch, 1979; v. Pahl e Winkler, 1974; v. Schmitter, 1974). I politologi, i sociologi, gli specialisti di relazioni industriali, gli economisti e gli storici che in seguito hanno partecipato al dibattito sul corporatismo e ne hanno fatto una "industria fiorente" (v. Panitch, 1980; v. Cawson e Ballard, 1984, che citano circa 580 tra articoli e libri comparsi dopo il 1974) non sempre si sono trovati d'accordo sulla maniera di definire il fenomeno e solitamente sono stati del tutto in disaccordo al momento di giudicare se la sua comparsa era desiderabile o meno. Nella vita politica contemporanea questo termine viene utilizzato soprattutto con connotazioni polemiche: da evitare, quindi, da parte di chi fa uso di prassi di questo tipo e da utilizzare invece per accusare i propri avversari. Dove è stato possibile, ad esempio in inglese, in italiano, in tedesco e in spagnolo, si è cercato di ovviare parzialmente a questo uso contrastato chiamando 'corporativismo' la vecchia versione politica e definendo 'corporatismo' la nuova versione accademica (v. Ornaghi, 1984). In francese non è stato possibile far ricorso a una distinzione di tal genere: in Francia il corporatisme - termine usato spesso al plurale - non ha ricevuto la medesima attenzione da parte degli studiosi e continua ad essere utilizzato soprattutto come accusa da lanciare ai propri avversari.

Un metodo di mediazione degli interessi

Sebbene il corporatismo possa essere e sia stato in effetti definito un'ideologia, un indirizzo della cultura politica, un tipo di Stato, una forma di economia, o perfino un tipo di società, la prospettiva di indagine più feconda consiste nel considerarlo uno dei tanti possibili tipi di accordo attraverso i quali gli interessi organizzati possono mediare tra i propri membri (siano questi individui, famiglie, aziende, comunità, gruppi) e vari interlocutori (in particolare rappresentanti dello Stato o del governo). In questo processo hanno un ruolo centrale le organizzazioni di carattere permanente e dotate di personale a tempo pieno, che si specializzano nell'opera di individuazione, promozione e difesa degli interessi, influenzando e contestando le politiche pubbliche. A differenza dei partiti politici - l'altro principale strumento di mediazione nella politica moderna - queste associazioni non presentano candidati alle elezioni né accettano alcuna responsabilità diretta nella formazione dei governi. Quando le associazioni di interesse, e soprattutto quando intere reti di queste, assumono una certa conformazione e/o quando esse prendono parte in un certo modo alle decisioni prese a diversi livelli dello Stato, possiamo affermare di trovarci in presenza del corporatismo moderno.Occorre sottolineare che gli accordi corporati non rappresentano l'unico modo in cui è possibile istituzionalizzare gli scambi pattizi tra la tutela degli interessi e il riconoscimento di un'autorità. Come vedremo tra breve, se si escludono le pratiche delle città medievali e le dittature del periodo tra le due guerre, gli accordi corporati sono stati rari, assai selettivi e relativamente recenti. Nelle società moderne si è fatto molto più spesso ricorso al pluralismo al fine di strutturare queste relazioni. Questa concezione 'rivale' non soltanto ha avuto maggiori fautori nei circoli accademici (in particolare negli Stati Uniti), ma per lungo tempo è stata considerata l'unica compatibile con la moderna democrazia. Di fronte a questa egemonia ideologica del pluralismo e ai suoi presunti legami con la democrazia, pochi sono stati i sostenitori dichiarati del corporatismo in tempi recenti, e gli studiosi che lo hanno analizzato empiricamente sono stati spesso accusati di favorire un esito intrinsecamente antidemocratico (v. Schmitter, 1983).

Una mescolanza di rappresentanza e di controllo

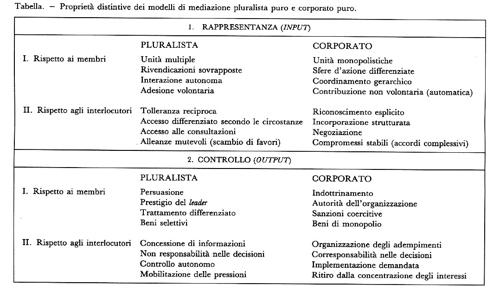

Sia il pluralismo sia il corporatismo, come pure altri metodi di mediazione meno discussi quali il sindacalismo e il monismo, sono necessariamente coinvolti in due aspetti contrastanti del processo politico: 1) far conoscere le preferenze dei propri membri e trasformarle in richieste verso terzi; 2) controllare e influenzare la successiva condotta mirata al soddisfacimento di tali richieste. Nella terminologia della teoria dei sistemi le associazioni di mediazione hanno una funzione di input e una di output; nel vocabolario della teoria politica esse sono contemporaneamente impegnate in un'opera di rappresentanza e di controllo - il che pone queste organizzazioni in una situazione spesso difficile e talvolta contraddittoria, in quanto le costringe a conformarsi alle preferenze già formulate dei propri membri e alle richieste avanzate dai propri interlocutori. È infatti improbabile che un'associazione, che si limiti a rappresentare i propri membri e non possa influenzare il loro successivo comportamento, attiri l'attenzione di rappresentanti dello Stato; d'altra parte, un'organizzazione che cerchi soltanto di controllare i comportamenti senza riflettere l'opinione dei membri rischia di essere considerata un'emanazione dello Stato e di essere pertanto rifiutata come illegittima da quegli stessi soggetti che essa pretende di rappresentare (v. tabella).

Dietro le etichette contrapposte di pluralismo e corporatismo si trovano assunti di fondo assai differenti riguardo alle modalità con cui rappresentanza e controllo sono intrecciati ed espressi nelle associazioni. Un confronto fra questi due elementi può fornire lo schema generale più utile per definire i due concetti. La tabella delinea l'arco delle proprietà connesse al ruolo e alle risorse delle associazioni di interesse e precisa gli elementi di mediazione degli interessi presenti in un modello corporato 'puro' e in uno pluralista 'puro'. È importante sottolineare che le distinzioni qui richiamate sono teoriche, non empiriche, e possono presentare gradazioni e approssimazioni. Nessun sistema politico realmente esistente riproduce in se stesso esattamente e nella sua interezza la Gestalt schematizzata in ciascuna colonna. E, cosa ancora più importante, molte ricerche hanno dimostrato che all'interno di un determinato sistema politico la struttura degli interessi organizzati può variare notevolmente secondo i diversi scenari politici. Perfino la medesima organizzazione - associazione industriale, sindacato o organizzazione professionale - può agire di volta in volta o contemporaneamente in maniera più pluralista o più corporata quando interagisce con differenti istituzioni o livelli governativi.

La colonna destra dello schema riassume le caratteristiche di un sistema corporato puro sia rispetto ai membri sia rispetto agli interlocutori. Viene preso in considerazione innanzitutto l'aspetto rappresentativo o di input, ossia gli interessi organizzati in unità monopolistiche di rappresentanze non sovrapposte, coordinate gerarchicamente da associazioni più ampie, 'di vertice', e basate su contributi non volontari, automatici (tra i quali l'iscrizione effettiva). In cambio lo Stato garantisce l'esplicito riconoscimento di un'associazione per ogni categoria, inserisce tale organizzazione in maniera diretta e sicura nel processo decisionale, e negozia per ottenere il suo assenso su misure di sua pertinenza che solitamente assumono la forma di accordi globali complessivi concernenti diverse questioni. Osservato dal punto di vista degli outputs (ossia del controllo sociale), il corporatismo implica la presenza di associazioni impegnate attivamente nel compito di definire e di sostenere gli interessi dei propri membri e nell'esercitare la propria autorità sul comportamento dei membri stessi, se necessario attraverso l'imposizione di sanzioni coercitive e la fornitura di beni di cui i membri hanno necessità, quali licenze, permessi, marchi di fabbrica, diritti legali e così via. In contraccambio lo Stato si assicura il consenso e l'adesione dell'intera categoria e demanda all'associazione parte della responsabilità nell'attuazione della politica adottata.

Una definizione del moderno corporatismo che ha dato inizio a buona parte dell'attuale discussione è quella proposta da Schmitter (v., 1974, pp. 93-94): "Un sistema di rappresentanza degli interessi nel quale le unità costitutive sono organizzate in un numero limitato di categorie singole, obbligatorie, non in competizione, ordinate gerarchicamente e differenziate nelle funzioni, riconosciute o autorizzate (se non create) dallo Stato, alle quali è assicurato un deliberato monopolio della rappresentanza [...] in cambio dell'osservanza di alcuni controlli sulla propria selezione dei leaders e sulla formulazione delle richieste e degli aiuti".

Questo approccio sottolinea quasi esclusivamente l'aspetto di input, ossia la struttura organizzativa delle associazioni di interessi. Lehmbruch, nel suo saggio apparso nello stesso periodo, definiva quello che chiamava "corporatismo liberale" come "un tipo particolare di partecipazione da parte di grandi gruppi organizzati al processo di policy-making pubblico, specialmente in campo economico, caratterizzato da un alto grado di cooperazione tra i gruppi stessi" (v. Lehmbruch, 1979, p. 53). Alcune definizioni successive hanno congiunto questi due aspetti di input e di output e talvolta vi hanno aggiunto anche un'esplicita componente di classe: "Una struttura politica all'interno del capitalismo avanzato, che integra gruppi organizzati di produttori socioeconomici attraverso un sistema di rappresentanza e di mutua interazione cooperativa a livello di leadership, e di mobilitazione e controllo sociale a livello di massa" (v. Panitch, 1979, p. 123). Il proliferare di concettualizzazioni ha determinato inizialmente una certa confusione, quasi del tutto eliminata dalle recenti sintesi (v. Cawson, Corporatism..., 1986; v. Williamson, 1985).

Una grande varietà di prefissi e di sottotipi

Nel rinnovato dibattito sul corporatismo gli studiosi compresero immediatamente la necessità di introdurre precisazioni, di procedere per genus et differentiam al fine di individuare i sottotipi. La distinzione più importante è quella che separa i tipi di corporatismo imposti dall'alto nei regimi dittatoriali - il cosiddetto corporativismo di Stato o corporativismo autoritario - e quelli emersi dal basso con il volontario assenso delle categorie di interessi coinvolte negli accordi - il cosiddetto corporatismo liberale o contrattato, che si fonda sulla società e non sullo Stato. Gli studiosi che si sono occupati dei paesi dell'Europa meridionale (v. Linz, 1981; v. Schmitter, 1975), dell'America Latina (v. Schmitter, 1971; v. Collier e Collier, 1977; v. Malloy, 1977) e di altre realtà politiche del Terzo Mondo (v. Bianchi, 1986) hanno rivolto la propria attenzione soprattutto al primo genere di corporatismo; quelli che hanno studiato le società industriali avanzate dell'Europa occidentale, dell'America settentrionale e del Giappone si sono concentrati esclusivamente sul secondo tipo (v. Schmitter e Lehmbruch, 1979; v. Lehmbruch e Schmitter, 1982; v. Berger, 1981; v. Goldthorpe, 1984; v. Maraffi, 1981).

Gli osservatori di orientamento più spiccatamente storico hanno a volte operato una distinzione tra il paleo-corporativismo dei Comuni medievali (v. Black, 1984), il proto-corporativismo tentato nel periodo immediatamente successivo alla prima guerra mondiale e durante gli anni venti e trenta nella Germania di Weimar, in Svezia e in Svizzera (v. Maier, 1975; v. Telò, 1985), lo pseudo-corporatismo che fu tentato negli Stati Uniti durante il New Deal ma che non riuscì a creare una durevole concertazione degli interessi di classe (v. Maier, 1981) e i vari neo-corporatismi che, nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale, riuscirono a dare vita a una determinazione consensuale dei salari e alla formazione di una politica economica in molti paesi europei (v. Lange, 1982; v. Altvater e altri, 1983).

Altri studiosi hanno ritenuto importante differenziare gli accordi corporati in base al numero e al tipo di partecipanti. Nel caso più comune ci si è trovati di fronte a trattative trilaterali, nelle quali i rappresentanti del capitale, dei lavoratori e dello Stato erano presenti su base pressoché paritaria. Sono stati osservati però anche casi di trattative bilaterali, con la partecipazione di soli rappresentanti dell'industria e dello Stato - il cosiddetto 'corporatismo senza la componente del lavoro' (un caso particolarmente cospicuo in questo contesto è rappresentato dal Giappone: v. Pempel e Tsunekawa, 1979). I casi di trattative bilaterali tra capitale e lavoratori senza alcuna presenza ufficiale del governo o dello Stato sono stati molto più rari (in Svizzera si è avuto dal 1937 un accordo di questo genere per la determinazione dei salari: v. Katzenstein, 1984).

Da ultimo, gli autori che più recentemente si sono occupati di questo tema hanno prestato molta attenzione ai diversi livelli ai quali il corporatismo può operare. Precedentemente si riteneva che le esperienze più importanti di questo tipo fossero rappresentate dagli accordi complessivi su scala nazionale - i cosiddetti 'patti' sociali o 'trattati di pace' -, che implicavano un coordinamento di politiche attraverso molteplici settori economici e diversi scenari politici. Con il mutare del clima politico ed economico a partire dalla metà degli anni settanta e con il vacillare di questi macrocorporatismi, gli studiosi hanno riscoperto l'importanza dei mesocorporatismi attuati a livello di settori specifici (industrie o categorie professionali) e di governi locali (province o regioni). Il settore agricolo è sembrato per lungo tempo il più adatto per interventi di questo tipo, ma la rinnovata importanza attribuita alla ristrutturazione industriale e allo sviluppo tecnologico ha dato vita a una molteplicità di iniziative tese a coinvolgere le associazioni industriali, i sindacati e le istituzioni statali in un continuo dialogo volto alla risoluzione di problemi comuni (v. Cawson, 1985; v. Streeck e Schmitter, 1985). Analogamente, i tentativi di realizzare una codeterminazione, una democrazia economica, un'amministrazione decentrata, un decentramento politico e così via sono stati a lungo sull'agenda dei politici e sono perfino sfociati in esperimenti politici di rilievo; ma solo in epoca molto recente queste iniziative sono state classificate come microcorporatismo - concertazione di interessi organizzati all'interno di aziende o di comunità locali - e si è utilizzata questa categoria per confrontare il loro funzionamento e la loro efficacia (v. Hernes e Selvik, 1981; v. Cawson, 1985).

Cause

Una tradizione nascosta

Sebbene il concetto di corporativismo o corporatismo sia di origine recente - in quanto ha fatto la propria comparsa probabilmente negli ultimi due decenni del secolo scorso ed è entrato nell'uso comune solo in questo secolo - il fenomeno che esso descrive è assai antico. Le corporazioni (o collegia), intese come organizzazioni composte di persone che esercitano la medesima professione o che producono il medesimo bene, caratterizzate da specifici statuti e dotate di privilegi monopolistici, esistevano già durante la Repubblica e l'Impero romani. La loro importanza sembra essere stata allora alquanto marginale, sebbene fossero evidentemente considerate abbastanza pericolose da giustificare una loro prima soppressione sotto il consolato di Cicerone e una seconda sotto Cesare. Nel Medioevo, in particolare nel periodo di sviluppo dei Comuni (dal 1000 circa fino al 1500), i sistemi delle corporazioni locali (o gilde) assursero al rango di importanti organi di governo. Come ha evidenziato Anthony Black (v., 1984), pochi pensatori dell'epoca riconobbero la loro importanza - Marsilio da Padova, Clemens Jäger di Augusta, Jean Bodin, Johannes Althusius costituiscono delle eccezioni -, sebbene la loro influenza si estendesse in ogni campo. Machiavelli, ad esempio, visse in una città in cui le corporazioni erano onnipresenti, eppure ne ignorò praticamente l'esistenza. Egli preferì invece sottolineare la funzione degli individui che mediavano tra le famiglie rivali di magnati e il popolo; la nuova civitas doveva essere composta, nella sua opinione, di cittadini virtuosi in grado di farsi valere, e non di membri di corporazioni che si davano mutuo sostegno e prendevano decisioni collettivamente.

Anche in quei paesi europei dove l'ordinamento corporativo di città e villaggi sopravvisse fino all'epoca moderna - Svizzera, Germania, Austria, Paesi Bassi - un'esplicita elaborazione teorica fu assai ridotta. Divennero dominanti concezioni dell'ordine politico che solitamente diffidavano della nozione stessa di corpi intermedi posti tra l'individuo e l'autorità pubblica. Così, per esempio, Thomas Hobbes affermò che tali corpi, in quanto non erano subordinati al potere sovrano, erano come "vermi nelle viscere del corpo politico" e Jean-Jacques Rousseau li considerava solamente "associazioni faziose" che ostacolavano l'espressione della volontà generale.

Una prassi diversificata

In questa penombra intellettuale il corporativismo sopravvisse come una tradizione praticamente invisibile, senza competere, per così dire, con le grandi correnti di pensiero che agitarono l'Europa all'inizio dell'epoca moderna. In diverse occasioni i governanti trovarono vantaggioso 'nazionalizzare' la prassi delle gilde, per fare propri i privilegi e l'autogoverno delle istituzioni locali e per trasformarle in strumenti dell'autorità centrale. Colbert in Francia fu uno dei primi a estendere e razionalizzare il loro potere, nel quadro di un più ampio tentativo di creare un'alternativa mercantilista al capitalismo emergente. Il suo esempio fu imitato da altri riformatori in Spagna, Portogallo, Prussia, Austria e Russia, senza che questo producesse però molti risultati. Una volta sradicate dalla scala ridotta dell'economia locale e persa la loro identità, le gilde sembrarono private della propria vitalità e autonomia. In paesi quali l'Olanda e l'Inghilterra le corporazioni di artigiani o piccoli proprietari terrieri ebbero un ruolo importante nella Rivolta olandese del Cinquecento e nella Rivoluzione inglese del Seicento, ma i successivi regimi parlamentari furono composti da rappresentanti designati a livello individuale e su base territoriale. Già nel XVIII secolo le dottrine del libero scambio e della libertà di produzione, unitamente ai nuovi metodi di produzione e alla pressione della concorrenza, avevano compromesso in larga misura i privilegi monopolistici delle gilde. L'Enquiry (1776) di Adam Smith trabocca di ostilità verso le corporazioni.Ormai indebolite dalle interferenze dei sovrani e dalle resistenze politiche, le gilde ebbero il colpo di grazia dalla Rivoluzione francese. La legge Le Chapelier (1791) abolì tutte le corporazioni in Francia, e le armate rivoluzionarie portarono con sé l'editto allorché mossero alla conquista dei Paesi Bassi, dei principati renani, delle repubbliche svizzere, della Baviera, della Prussia, dell'Italia e della Spagna. Ironia della sorte, per reazione alla disgregazione economica provocata da questo decreto, il successivo governo di Napoleone diede vita al primo istituto corporativo moderno, costituito da un articolato sistema nazionale di camere di commercio. Questi nuovi organismi, che in alcuni casi succedevano a preesistenti corporazioni di mercanti, erano basati sull'iscrizione obbligatoria ed ebbero il ruolo di strumenti per l'attuazione delle politiche governative. I paesi confinanti sottoposti al dominio napoleonico - i Paesi Bassi, la Renania, l'Italia, la Spagna - furono dotati di organismi analoghi. Altri paesi, come l'Austria e la Grecia, li adottarono successivamente. In seguito, nel corso del XIX secolo e all'inizio del XX, questo sistema di camere semipubbliche fu esteso ad altri settori e impieghi: industriali, agricoltori, artigiani e perfino lavoratori salariati (come nel caso dell'Austria). In alcuni paesi queste camere sono divenute strumenti relativamente passivi dello Stato e raramente hanno la funzione di esprimere o negoziare gli interessi dei propri membri (questo avviene ad esempio in Italia e in Francia). In Austria esse costituiscono il fondamento organizzativo dell'attuale ordinamento macrocorporativo. In altri paesi (come la Germania) svolgono un ruolo importante a livello settoriale o locale.Questi tentativi volti a favorire il sorgere di un sistema di corporazioni di stampo medievale passarono in generale quasi inosservati durante il XIX secolo. La dottrina dominante era il liberalismo, incentrato sulla rappresentanza individuale e sui contratti volontari. La 'libertà di lavoro' e, in seguito, la 'libertà di associazione' furono proclamate in un paese dopo l'altro, e ciò implicitamente significava non riconoscere la legittimità di richieste di tipo corporativo e dell'obbligo di appartenere a qualche associazione, così come furono esplicitamente eliminati i residui poteri delle corporazioni. Si utilizzarono le disposizioni del codice civile e i precedenti del diritto consuetudinario al fine di scoraggiare azioni collettive, specialmente da parte dei lavoratori, asserendo che esse sovvertivano o limitavano i rapporti commerciali. A eccezione delle camere sopracitate e di anacronistiche vestigia del passato quali l'ordine dei notai, l'albo dei ragionieri, l'ordine degli avvocati o dei medici, rimase un numero assai ridotto di associazioni che incarnavano gli ideali corporativi di mutua assistenza e fratellanza, professionalità, proporzionalità numerica, armonia organica e libertà comunale, che avevano avuto un ruolo così importante nello sviluppo economico e politico dell'Europa. È superfluo aggiungere che nelle 'nuove società politiche' americane queste tradizioni erano ancora più deboli.

Una dottrina ambigua

Già verso la fine del secolo scorso l'emergere dei movimenti sindacali costrinse i giuspubblicisti e i politici a riconoscere la legittimità della rappresentanza di gruppo e della contrattazione collettiva. I conservatori si resero conto che il libero funzionamento dei mercati del lavoro e la presenza di condizioni di produzione non regolamentate avrebbero portato a una radicale messa in discussione dello status quo. La risposta di Bismarck, volta a controbilanciare il sindacalismo su base di classe, fu l'istituzione della pensione obbligatoria e dell'indennità di malattia e disoccupazione per diverse categorie professionali (Berufsgenossenschaften). Ancora più rilevante, dal punto di vista della dottrina corporativa, fu il sorgere di un forte movimento di 'cattolicesimo sociale' guidato inizialmente da ecclesiastici e laici tedeschi, austriaci, belgi, francesi e italiani: Wilhelm von Ketteler, Karl von Vogelsang, René de la Tour du Pin, Albert de Mun, Giuseppe Toniolo. Questa corrente di pensiero coniò esplicitamente il concetto di 'corporativismo' e lo diffuse ampiamente nell'uso politico (v. Mayer-Tasch, 1971). L'enciclica pontificia Rerum novarum, emanata nel 1891 da papa Leone XIII, invocava la creazione di associazioni miste di datori di lavoro e lavoratori come via media tra capitalismo e socialismo.

A partire da questo momento i sostenitori di una qualche forma di corporativismo cominciarono a proliferare in tutta Europa. A sinistra, le gilde socialiste puntarono alla creazione di un sistema fondato su unità di produzione decentrate e autogestite. Al centro vi erano gli esponenti del solidarismo francese - Paul Boncour, Charles Benoist, Leon Duguit - che divulgarono i concetti di federalismo economico e di rappresentanza funzionale, riprendendo gli ideali delineati da Émile Durkheim in De la division du travail social (1893). A destra, i sostenitori del cattolicesimo sociale si trovarono in competizione con vari autori romantici fautori di un ritorno al sistema medievale delle corporazioni di mestiere (v. Elbow, 1966; v. Bowen, 1947). La monumentale opera di Otto von Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht (1868-1881), ebbe un certo ruolo in questa ripresa specialmente grazie alla sua traduzione parziale in inglese a cura di F. Maitland (1900).

Questa ventata di attenzione per il corporativismo al passaggio del secolo avrebbe probabilmente costituito un capitolo minore nella storia delle idee se non fosse stato per un evento decisivo che trasformò completamente la prassi della politica degli interessi, vale a dire la prima guerra mondiale. L'enorme e prolungato impatto della guerra sulla produzione, le esigenze del razionamento e della mobilitazione e la necessità di ridurre al minimo lo sconvolgimento nel campo del lavoro furono tutti elementi che indussero le autorità a travalicare i limiti imposti dalle legislazioni precedenti e a negoziare contratti collettivi con le associazioni industriali e i sindacati. Fu così che per la prima volta le associazioni industriali acquisirono poteri effettivi di coordinamento e i sindacati si assicurarono il diritto di sostenere le rivendicazioni dei lavoratori sul luogo di lavoro. All'interno dell'apparato statale proliferarono gli accordi per via di consultazione che davano ai rappresentanti degli interessi accesso diretto alle decisioni politiche. Vi fu un fiorire delle iscrizioni ai sindacati, il numero delle associazioni industriali aumentò vertiginosamente e le organizzazioni di vertice di entrambi i tipi si trovarono ad avere un ruolo sempre più rilevante (v. Feldman, 1970 e 1981; v. Middlemas, 1979; v. Oualid e Picquenard, 1928; v. Einaudi, 1933).

Se al termine della guerra le nazioni che vi avevano preso parte fossero riuscite a ricreare un 'ordine borghese' di stampo liberale come quello precedente, difficilmente il corporativismo sarebbe sopravvissuto, sia come dottrina sia come prassi politica. L'incapacità di ritornare alla normalità nel periodo immediatamente successivo alla guerra e, di conseguenza, la continua necessità di contrattare con rappresentanze organizzate delle classi, di settori o di professioni, o di creare una struttura alternativa in grado di impedire le loro richieste contribuirono a mantenere il corporativismo, in una forma o nell'altra, al centro dell'interesse politico (v. Maier, 1975). La più chiara manifestazione di questo nuovo fenomeno si ebbe in Germania. L'accordo Stinnes-Legien tra le associazioni di vertice degli industriali e dei lavoratori contribuì a porre fine alla lotta rivoluzionaria scoppiata al termine della guerra (v. Feldman, 1970). Più tardi la Costituzione di Weimar istituì un Consiglio economico che prometteva di rendere istituzionale la rappresentanza dei principali gruppi di interesse all'interno del processo politico. Entrambi ebbero in effetti una vita relativamente breve, ma contribuirono a mettere in evidenza la possibilità che l''ordine' postbellico necessitasse di qualcosa di più della solita azione di istituzioni parlamentari e amministrative. Perfino in paesi con una tradizione politica liberale e individualista ben più forte, quali la Gran Bretagna (v. Carpenter, 1976) e gli Stati Uniti (v. Hawley, 1978; v. Vaudagna, 1981), durante gli anni venti e trenta emersero alcuni fautori del corporativismo. John Maynard Keynes, nella sua opera The end of laissez-faire, sostenne che probabilmente "il progresso è rappresentato dalla crescita e dal riconoscimento di corpi semiautonomi all'interno dello Stato" (v. Keynes, 1927, p. 41).

I sostenitori più vigorosi del corporativismo nel primo dopoguerra provenivano però, inaspettatamente, dalla destra radicale. Fino ad allora questa estremità dello schieramento politico era stata formata da monarchici reazionari come Charles Maurras, fautori di una versione del corporativismo di stampo romantico, cattolico, neomedievale, dotata di scarsa presa popolare (v. Bowen, 1947). I nuovi sostenitori del corporativismo, probabilmente in seguito alle proprie esperienze del periodo bellico, erano invece laici, talvolta perfino anticlericali, e traevano ispirazione da ideali socialisti e sindacali di produzione cooperativa e da concetti nazionalistici di autarchia e modernizzazione. In Italia, esponenti nazionalisti quali Enrico Corradini, Alfredo Rocco, Alceste De Ambris e Filippo Corridoni influenzarono dapprima D'Annunzio (che, dopo l'occupazione di Fiume, proclamò, nel 1920, la prima costituzione 'corporativa', la Carta del Carnaro) e in seguito Mussolini (che fece del corporativismo uno degli elementi basilari del regime fascista a partire dal 1926). Successivamente si formò in Italia un'intera 'scuola' di teorici del corporativismo statale, tesa a giustificare e a esaltare questi cambiamenti: Sergio Panunzio, Ugo Spirito, Edmondo Rossoni e Giuseppe Bottai. Nel 1931 l'enciclica di Pio XI Quadragesimo anno sancì l'approvazione delle nuove istituzioni fasciste da parte della Chiesa cattolica.

La proclamazione assai pubblicizzata di uno 'Stato corporativo' dotato di una Carta del lavoro, da parte di Mussolini, produsse una vera valanga di imitatori nell'Europa meridionale e orientale, così come nell'America Latina. Il teorico del corporativismo di gran lunga più originale e stimolante nel periodo tra le due guerre fu l'economista e ingegnere rumeno Mihail Manoilescu. Fu Manoilescu che avanzò la predizione cosmica secondo cui, così come il XIX secolo era stato il secolo del liberalismo, il XX sarebbe stato il secolo del corporativismo (v. Manoilescu, 1934). L'ineluttabile successo di questa dottrina non aveva alcuna connessione, a suo parere, con un'ipotetica rinascita di pratiche cattoliche o medievali, ma era determinato dalle necessità ineludibili di modernizzazione, e in particolare dalla necessità da parte delle nazioni collocate alla periferia del capitalismo mondiale di organizzare la propria produzione attraverso una pianificazione e la collaborazione tra le classi, al fine di contrastare lo sfruttamento da parte delle nazioni più sviluppate. Secondo Manoilescu il corporativismo non costituiva un mero espediente temporaneo per proteggere una classe minacciata da un'altra, bensì rappresentava un'istituzione permanente posta al di sopra della lotta di classe, l'unica in grado di sottomettere gli interessi particolari ai superiori fini della nazione. Complessi mutamenti nelle relazioni internazionali - il crollo dell'ordine economico liberale prebellico, la crescente richiesta di uguaglianza di status e di privilegi tra Stati nazionali, la definitiva demarcazione dei confini territoriali su scala mondiale - richiedevano una modernizzazione difensiva promossa dall'alto. Solamente il corporativismo poteva fornire la necessaria gerarchia di autorità nella produzione, la specificità funzionale nella pianificazione e nella contrattazione e quell'armonia tra interessi di gruppo che avrebbe consentito allo Stato di agire in maniera incisiva ed efficiente in circostanze così critiche.

Non esistono prove dirette che le tesi di Manoilescu abbiano avuto un'influenza significativa sui regimi autoritari sorti nel periodo tra le due guerre, sebbene le sue opere (unitamente a quelle dei teorici italiani del corporativismo di Stato) fossero state tradotte e circolassero ampiamente nell'Europa meridionale e nell'America Latina. Sembra, tuttavia, che vi sia realmente una specie di 'affinità elettiva' (se non proprio un legame causale) tra capitalismo periferico e arretrato, consapevolezza del proprio relativo sottosviluppo, risentimento per la condizione di inferiorità sul piano internazionale, desiderio di autarchia economica nazionale e di autonomia politica, estensione della proprietà statale, pianificazione e controllo dell'economia e quello che sopra abbiamo definito 'corporativismo di Stato'.

Un'esperienza in ripresa

Frattanto, in numerosi paesi europei di piccole dimensioni rimasti democratici negli anni trenta, i leaders dei gruppi di interesse iniziarono tacitamente a sperimentare nuove forme di 'contrattazione sociale', evitando accuratamente, nel contempo, la controversa etichetta di 'corporativismo'. Costretti ad affrontare una crisi del commercio internazionale, un alto tasso di disoccupazione e una tendenza al ribasso dei salari come conseguenza della 'grande depressione', sindacalisti e dirigenti delle associazioni industriali trovarono un punto di convergenza in quella che sembrò la seconda soluzione migliore possibile, soluzione che evitava sia i costi sociali di un assetto imposto dal mercato sia la rigidità burocratica di una soluzione imposta dallo Stato. Fu così negoziato un compromesso tra le diverse organizzazioni, inteso a stabilire ampi parametri di politica macroeconomica al di fuori dei canali partitico-parlamentari e pubblico-amministrativi. Il 'trattato di pace sociale' firmato in Svizzera nel 1937 e l'accordo svedese di Saltsjöbaden del 1938, per quanto differenti nella forma e nella sostanza, stabilirono un precedente. Anzi, rinegoziati e corretti essi rimangono ancora oggi il fondamento principale delle relazioni industriali e della politica economica di questi due paesi - il che rappresenta un vero record di continuità.

Al termine della seconda guerra mondiale risultò molto più semplice ristabilire l''ordine borghese' rispetto al primo dopoguerra, anche grazie all'esempio e all'aiuto su larga scala fornito dagli Stati Uniti. Fin dall'inizio gli ordinamenti corporati sembrarono non soltanto una soluzione di ripiego, ma qualcosa di superfluo nella maggior parte delle nazioni. Svezia e Svizzera continuarono a utilizzare i propri rispettivi patti sociali. L'Olanda e, con minore successo, il Belgio erano governati da coalizioni formatesi in esilio che comprendevano componenti corporative. La Norvegia, la Danimarca e in seguito la Finlandia (v. Helander, 1982) si avviarono gradualmente a una contrattazione centralizzata tra capitale e forza lavoro, che poneva le scelte politiche più importanti al di fuori della sfera partitica e amministrativa - sebbene in tutti questi casi vi sia stata una significativa collaborazione da parte del governo. Tuttavia il caso più sorprendente di corporatismo moderno è stato (e rimane) l'Austria (v. Marin, 1983 e 1985). Nell'ambito di una strategia globale finalizzata alla riconquista della propria indipendenza nazionale, le élites austriache siglarono un complesso accordo di spartizione del potere tra i due schieramenti, precedentemente in lotta tra loro, dei conservatori e dei socialisti, accordo che comprendeva anche alcune disposizioni per istituire una 'collaborazione sociale' tra associazioni che rappresentavano interessi di classe contrapposti. Nel corso del tempo questo aspetto dell'accordo è rimasto in vita anche quando i partiti sono passati a forme di alternanza competitiva al potere, ed è divenuto il tratto peculiare dell'attuale politica economica austriaca (v. Pelinka, 1985; v. Gerlich e altri, 1985).

Il quadro che abbiamo precedentemente tratteggiato permette di intuire quale sia stato il luogo elettivo di insediamento del corporatismo moderno: i paesi europei di minore estensione territoriale, dotati di associazioni di classe e settoriali ben organizzate e con economie fortemente integrate su scala internazionale e quindi facilmente vulnerabili (v. Katzenstein, 1984 e 1985). Questa tendenza risultava ancora più marcata in presenza di forti partiti socialdemocratici, di un elettorato stabile, di una relativa unità culturale o linguistica e di politiche estere di neutralità. Anzi, le nazioni che incontrarono maggiori difficoltà nel sostenere patti sociali di questo tipo avevano socialdemocrazie deboli, un elettorato volubile e profonde divisioni sui problemi militari e della sicurezza: si veda ad esempio il caso dell'Olanda e della Danimarca. Il relativo insuccesso riscontrato in Belgio è ascrivibile alla sua divisione in due gruppi linguistici rivali.

Questo non significa tuttavia che i tentativi di siglare accordi corporati per la definizione di una politica a livello macroeconomico si siano limitati a questi paesi. In tutte le nazioni dell'Europa occidentale era avvertita la necessità di una forma istituzionalizzata per negoziare (e far rispettare) compromessi espliciti tra classi sociali e settori economici. La tesi liberale, di un consenso implicito su un''equa' distribuzione dei profitti, degli investimenti e dei redditi, e l'assunto pluralista, secondo cui un accordo normativo su 'appropriate' regole del gioco sarebbe stato sufficiente ad assicurare un'ordinata convivenza di libertà democratiche e processi capitalistici, apparvero sempre più discutibili, almeno fino alla recente comparsa del neoliberalismo. Alcuni fattori politici generali (quali una più effettiva libertà di associazione, una maggiore capacità di azione collettiva, un più profondo impegno nel perseguire politiche di pieno impiego, e una legittimazione fondata sulla partecipazione) sembrarono combinarsi con fenomeni economici e amministrativi largamente diffusi (quali la fiducia nell'esperienza professionale, l'informazione specializzata, l'accettazione collettiva delle decisioni politiche, la necessità di pianificazione, di ampi orizzonti temporali e di maggiore sicurezza nella valutazione degli investimenti, cui si aggiunse l'imperativo fondamentale di assicurare la pace sociale, la flessibilità della manodopera e il contenimento dei salari allo scopo di accrescere la competitività internazionale). Ciò contribuì a creare un contesto politico qualitativamente differente nel moderno Stato del benessere, un contesto nel quale il patteggiamento e la contrattazione pressoché continui tra rappresentanti di diversi interessi erano destinati a divenire una caratteristica distintiva del 'capitalismo moderno' (tra le prime trattazioni v. Shonfield, 1965; inoltre v. Beer, 1969; v. Pahl e Winkler, 1974; v. Panitch, 1979; v. Jessop, 1979; v. Cawson, 1983). Per quanto questa teoria possa sembrare vagamente 'funzionalista', essa lascia intendere che il bisogno di corporatismo non è limitato alle nazioni piccole, ben organizzate, neutrali, socialdemocratiche e vulnerabili dal punto di vista internazionale, nelle quali sembra funzionare meglio. È forse possibile, anzi, considerare il corporatismo come un''attraente tentazione', se non proprio come un'inesorabile 'tendenza', in quasi tutte le democrazie a capitalismo avanzato.

Tra le grandi nazioni la Repubblica Federale Tedesca è stata quella che si è spinta più in là in questa direzione, sebbene i tentativi di formalizzare questa intesa a un alto livello con accordi per un'azione concertata siano falliti di fronte alle resistenze dei sindacati (v. Alemann e Heinze, 1979; v. Alemann, 1981). Tuttavia la contrattazione 'a modello' (pattern bargaining) tra capitale e lavoro a livello settoriale-regionale, estesa in un secondo tempo a tutta l'economia, genera una specie di equivalente funzionale di un patto sociale negoziato a un livello più centrale. La persistenza di questo semicorporatismo per più di due decenni ha avuto un notevole influsso sulla struttura e sul comportamento politico del movimento sindacale tedesco (v. Streeck, 1982).

Nella Gran Bretagna l'assetto postbellico era fondato principalmente su un consenso iniziale dei partiti politici intorno a obiettivi quali il pieno impiego, il potenziamento dello Stato del benessere, una combinazione di impresa pubblica e privata, la libera contrattazione collettiva e la crescita economica, senza un patto sociale generale né un insieme di accordi settoriali sicuri. Di fatto, le trattative tra capitale e lavoro sono sempre state tradizionalmente acrimoniose, frammentate e difficili da far rispettare, in particolare a livello locale o di singola impresa. La lentezza della crescita inglese, il declino dei tassi di profitto e di investimento, le croniche difficoltà della bilancia dei pagamenti e le ricorrenti crisi della sterlina, tutti questi fattori hanno indotto a cercare soluzioni di tipo corporato. La prima di queste fu l'istituzione all'inizio degli anni sessanta di un Consiglio nazionale per lo sviluppo economico nel quale vi era una rappresentanza trilaterale (v. Middlemas, 1983). Il tentativo da esso attuato di collegare la politica industriale alla politica dei redditi, come integrazione di una gestione della domanda di stampo keynesiano, fallì e in seguito si ebbero ripetuti tentativi, da parte sia dei governi conservatori sia di quelli laburisti, di negoziare un 'contratto sociale' globale, tentativi integrati dall'imposizione di politiche dei redditi fissate per legge nel momento in cui anch'essi fallivano. Tra il 1975 e il 1979 questa strategia corporata riuscì effettivamente a realizzare una riduzione dei salari in cambio di una revisione della legislazione sulle relazioni industriali e di un aumento delle spese per i servizi sociali; essa, tuttavia, si sfaldò nell'aspro conflitto dell''inverno dello scontento' del 1978-1979 (v. Regini, 1983) e si dimostrò vulnerabile alle fortune delle parti politiche. La successiva elezione di Margaret Thatcher nel 1979 vide l'introduzione di politiche deliberatamente rivolte allo smantellamento delle istituzioni corporate in Gran Bretagna. La Francia è stata frequentemente descritta come un paese 'al di là del corporatismo'. Secondo uno dei suoi più eminenti studiosi (v. Birnbaum, 1982), l'autonomia e le capacità esemplari dello Stato francese rendono superflue la mediazione degli interessi e le politiche concertate. Questa tesi trascura deliberatamente gli elementi di corporatismo bilaterale tra industria e funzionari pubblici presenti nel processo di pianificazione indicativa (v. Shonfield, 1965), l'intera sfera dell'agricoltura, nella quale le associazioni di categoria hanno goduto per lungo tempo di uno status semipubblico (v. Keeler, 1987), e un'ampia varietà di 'ordini' che regolano professioni quali quelle di notaio, medico, avvocato, il personale della marina mercantile e così via (v. Closets, 1983; v. Segrestin, 1985). Si può affermare con certezza, invece, che in Francia non ha funzionato la contrattazione sociale al macrolivello. Il tardivo tentativo, da parte di de Gaulle, di istituzionalizzare quella che egli chiamava la participation - attraverso la sostituzione dei notabili locali che sedevano nel Senato con rappresentanti degli interessi organizzati - fu respinto in un referendum del 1969. Dodici anni dopo, con l'ascesa al potere di Mitterrand, si poteva supporre che i socialisti vittoriosi avrebbero seguito il modello austro-svedese inserendo le associazioni di punta degli industriali e dei lavoratori nel processo di formazione delle scelte politiche. Non fu così. I socialisti tentarono invece inutilmente di promuovere un rapporto più pluralistico e distaccato rispetto agli interessi organizzati (v. Cerny e Schain, 1985). In Francia, il termine corporatisme, nella misura in cui questa rimane una nozione politica attuale, viene utilizzato (spesso al plurale) per indicare i tentativi isolati volti a favorire interessi di un gruppo ben determinato a discapito di tutti gli altri (v. Cotta, 1983) - con un significato pressoché opposto a quello che ha in tutte le altre nazioni.In quasi tutti i tentativi di valutare sistematicamente il corporatismo moderno (v. Schmitter, 1981; v. Schmidt, 1982; v. Lehmbruch, 1983) l'Italia si è ritrovata in fondo alla graduatoria. La struttura competitiva e diversificata dei suoi sindacati e la loro mancata incorporazione in regolari processi di formazione delle scelte politiche sembrerebbero escludere tale soluzione sia dal punto di vista dell'input sia da quello dell'output. Perfino in campo imprenditoriale l'Italia è divisa tra un'associazione pubblica (Intersind) e una privata (Confindustria), ed è organizzata più secondo criteri territoriali che funzionali (v. Schmitter e Lanzalaco, 1988). Ciò nonostante, si sono manifestate chiare tendenze verso un'azione unitaria da parte delle confederazioni sindacali (CGIL-CISL-UIL) e durante gli anni del governo di solidarietà nazionale (1977-1979) sono stati stipulati di fatto alcuni accordi politici tra capitale, lavoratori e Stato (v. Regini, 1983). Il momento più alto del limitato corporatismo italiano fu raggiunto con l'Accordo del 22 gennaio 1983 e con il Protocollo d'intesa del 14 febbraio 1984. Il rifiuto di ratificare quest'ultimo da parte della CGIL costrinse il governo Craxi a procedere per decreto. Questa decisione fu osteggiata dal Partito Comunista, ma la posizione del governo fu approvata dall'elettorato in un successivo referendum. Questa esperienza tuttavia non ha avuto seguito e l'Italia è ritornata a essere una delle democrazie occidentali con minore presenza di macrocorporatismo, assieme alla Francia, gli Stati Uniti, il Canada e la Gran Bretagna.

Conseguenze

Un miglioramento dell'economia?

Data la quasi completa assenza di teorici del corporatismo nel mondo attuale, l'influenza degli accordi corporati sull'andamento economico raramente è stata valutata nella giusta misura o pubblicizzata. Certamente la relativa 'pace sociale' esistente nel secondo dopoguerra in paesi quali la Svizzera, la Svezia, la Norvegia e l'Austria è stata frequentemente messa in luce e diversi studi quantitativi confermano che quanto maggiore è il livello di corporatismo, tanto minore è il tasso di conflitti del lavoro (v. Schmidt, 1982; v. Cameron, 1984) e di 'indisciplina' complessiva da parte dei cittadini (v. Schmitter, 1981). Non è chiaro invece in che modo questa relazione influenzi fattori quali i tassi di crescita economica, di inflazione, di disoccupazione, di produttività e così via.

Le analisi econometriche del 'campione' OCSE di paesi capitalisti avanzati non forniscono sempre risultati conclusivi, in particolare se effettuate in periodi di tempo differenti; esse lasciano trasparire, tuttavia, che il corporatismo a livello macroeconomico è accompagnato da tassi di inflazione notevolmente più bassi e da un minore tasso di disoccupazione (v. Schmidt, 1982; v. Cameron, 1984). Non è chiaro però se questo voglia dire che la curva di Phillips si è modificata secondo un andamento più vantaggioso in virtù della relativa pace sociale determinata dal corporatismo. L'intento di fondo è invece chiarissimo: servirsi di accordi globali tra classi sociali organizzate al fine di evitare il dilemma kaleckiano inerente al capitalismo 'del benessere', cioè la tendenza del pieno impiego a portare all'inflazione attraverso l'uso strategico della militanza sindacale. Il macrocorporatismo sembra offrire la possibilità di contrattare un sottoutilizzo di tali vantaggi di potere a breve termine in cambio di concessioni politiche a lungo termine. Se questo meccanismo funziona (e i dati empirici, comunque, suggeriscono che è difficile da realizzare) gli obiettivi che prima era illusorio perseguire contemporaneamente (del pieno impiego, della stabilità dei prezzi e della competitività internazionale) ora possono essere perseguiti (v. Bordogna e Provasi, 1984; v. Goldthorpe, 1984).

Il legame esistente tra macrocorporatismo e crescita economica non è molto chiaro, sia nella teoria sia nella pratica. La crescita nella produzione è un fenomeno così complesso e composito che è possibile che il corporatismo abbia un influsso contraddittorio su di essa. Mancur Olson (v., 1982) ha sostenuto che i potenti interessi acquisiti tendono a formare 'coalizioni distributive' e a ridurre, di conseguenza, l'efficienza delle economie moderne, ma allorché le organizzazioni coinvolte hanno obiettivi di ampia portata e uno status semipubblico possono comportarsi in maniera più 'altruistica', e i loro accordi tra antagonisti possono ridurre momentaneamente le risposte opportunistiche. Probabilmente l'ipotesi più corretta è che il corporatismo non aumenta né diminuisce il tasso di crescita economica complessiva, ma può ridurre la sua tendenza a variare nel tempo - almeno in quei casi in cui tale esperienza sia ripetuta regolarmente.Fin dalla sua riscoperta nella metà degli anni settanta, gli studiosi del corporatismo si sono trovati in disaccordo riguardo al suo impatto sulle diseguaglianze economiche. La domanda 'cui bono?' si è rivelata di difficile risposta. Alcuni autori hanno asserito che, dal momento che il moderno corporatismo implica un compromesso di classe che favorisce la sopravvivenza del capitalismo, esso necessariamente avvantaggia il capitale rispetto ai lavoratori (v. Panitch, 1979; v. Jessop, 1979; v. Offe, 1981). Altri autori vedono il corporatismo (o 'contrattazione sociale') come una prova che l'equilibrio delle forze si è alterato a favore dei lavoratori (v. Korpi, 1983; v. Streeck, 1982) e portano ad esempio i redditi relativamente più alti, la maggiore sicurezza occupazionale, gli accresciuti diritti sul posto di lavoro, e i più generosi sussidi assistenziali che si riscontrano in paesi quali la Svezia, la Norvegia, l'Austria, l'Olanda e la Repubblica Federale Tedesca. Cameron (v., 1984) ha tentato di rispondere a questa domanda analizzando i dati quantitativi concernenti il reddito dei lavoratori in termini di percentuale del prodotto nazionale lordo nei paesi OCSE, ma non è pervenuto ad alcun risultato significativo.

Un altro aspetto dell'andamento economico che può essere ricondotto agli accordi corporati, soprattutto a livello settoriale e regionale, è la produttività. L'idea che la contrattazione tra associazioni industriali e sindacati possa fornire una soluzione più efficiente ed equa rispetto alla 'liberalizzazione' del mercato in base alla competizione e agli accordi individuali può apparire una bestemmia ai neoliberali, ma l'esperienza della cosiddetta 'politica attiva del mercato del lavoro', i sistemi di formazione professionale e alcune politiche di ristrutturazione industriale (v. Scharpf e Brockmann, 1983; v. Streeck, Neocorporatist..., 1984; v. Dyson e Wilks, 1983; v. Grant, 1985) sembrano indicare il contrario. Gli accordi di questo tipo non soltanto possono produrre risultati più consensuali ed evitare costi sociali diffusi, ma possono anche portare a una generale promozione delle capacità e a un maggiore investimento nel capitale umano che gioveranno nel lungo termine all'intera economia. Una sempre più vasta pubblicistica sul governo e sulla concertazione degli interessi privati è pervenuta a risultati analoghi riguardo a specifici settori industriali (v. Streeck e Schmitter, 1985). È indiscutibile, comunque, che le realtà politiche altamente corporate come la Svezia e l'Austria non sembrano affatto rimanere indietro per quanto concerne la produttività lavorativa e la competizione internazionale.

Una trasformazione della democrazia?

Le pratiche corporate a livello macroeconomico, ossia su scala nazionale, sono state collegate in maniera convincente con numerosi risultati politici: maggiore rispetto per l'autorità da parte dei cittadini ed efficienza fiscale (v. Schmitter, 1981); minore instabilità politica e minore 'ciclo politico dell'economia' (v. Bordogna e Provasi, 1984) - tutti fattori che indicano che i paesi in cui queste pratiche vengono ampiamente utilizzate sono più governabili (v. Schmitter, 1981). Questo non li rende, tuttavia, maggiormente democratici.Fin dalla sua riscoperta alla metà degli anni settanta, il concetto di corporativismo/corporatismo ha pagato lo scotto dei propri legami passati con il fascismo e con altre forme di dominio autoritario. Definire 'corporativo' un sistema di governo o una prassi politica significava in pratica accusarli di essere antidemocratici. Certe caratteristiche permanenti del corporatismo, inoltre, sembrarono confermare questo sospetto: le organizzazioni sostituivano le persone come protagonisti della vita politica; i rappresentanti di professione guadagnavano posizioni a spese dei cittadini interessati alla politica in modo non professionale; a particolari associazioni veniva accordato un accesso privilegiato (se non esclusivo) al processo di formazione delle decisioni politiche; i monopoli venivano riconosciuti e perfino esaltati a spese degli intermediari degli interessi in competizione fra loro; le gerarchie organizzative estendentisi fino a formare amplissime associazioni di vertice su scala nazionale diminuivano l'autonomia delle organizzazioni di carattere locale e settoriale. Il funzionamento della democrazia moderna si era venuto a legare così strettamente al pluralismo e al "liberalismo dei gruppi di interesse" (v. Lowi, 1969), che risultava pressoché inconcepibile che un altro metodo di mediazione - soprattutto se diametralmente opposto - potesse essere anch'esso democratico.Man mano che le indagini sul corporatismo si ampliavano, tuttavia, cominciavano a mutare i giudizi riguardo al suo influsso sulla democrazia. In primo luogo, molti paesi dichiaratamente corporati sono anche evidentemente democratici, nel senso che difendono tutta la gamma delle libertà civili, garantiscono il diritto di cittadinanza nel modo più ampio, indicono regolari competizioni elettorali dall'esito incerto, obbligano le autorità politiche a rendere conto delle proprie azioni, perseguono politiche che cercano di rispondere alle richieste popolari. Alcune di queste nazioni, soprattutto i Paesi Scandinavi, sono state perfino all'avanguardia nella sperimentazione di riforme democratiche avanzate, come la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, la trasparenza nei processi di decisione politica, l'ombudsman per ascoltare le rimostranze dei cittadini, il finanziamento pubblico dei partiti politici, perfino i fondi per i lavoratori salariati per estendere la partecipazione popolare all'economia.In secondo luogo, divenne ben presto evidente che gli accordi corporati hanno un influsso sostanziale sulle condizioni che regolano la partecipazione dei diversi e contrapposti interessi al processo di formazione dell'influenza politica. Le relazioni spontanee, volontaristiche ed episodiche esistenti nei regimi pluralistici sembrano più libere in linea di principio, ma nella pratica determinano una maggiore ineguaglianza di accesso al processo decisionale. I gruppi privilegiati, numericamente limitati, più compatti e dotati di risorse concentrate, sono per natura avvantaggiati rispetto ai gruppi più vasti e dispersi quali i lavoratori e i consumatori. Il corporatismo tende a rendere più omogenea la distribuzione delle risorse tra le categorie meglio organizzate e a garantire quantomeno una parità formale di accesso al processo decisionale. Inoltre l'incorporazione diretta di associazioni nei successivi processi di attuazione di una linea politica può garantire risultati maggiormente rispondenti alle necessità dei gruppi rispetto alle relazioni 'distaccate', che nei regimi pluralistici separano la sfera pubblica da quella privata.

Schmitter (v., 1983) ha sostenuto che la valutazione dell'influsso del corporatismo sulla democrazia è strettamente correlata alle qualità della democrazia sulle quali si sceglie di mettere l'accento. Visti nella prospettiva 'classica', che incoraggiava la partecipazione degli individui alle decisioni che riguardavano la collettività e garantiva che le autorità accordassero un'eguale udienza alle richieste dei cittadini, questi nuovi accordi vengono valutati negativamente. Se passiamo invece a una prospettiva più attenta all'output, che vuole scoprire se le persone al potere possano essere ritenute effettivamente responsabili delle proprie azioni e se queste azioni corrispondano alle necessità dei cittadini, il giudizio sul corporatismo diviene necessariamente più positivo. Il suo influsso sul meccanismo centrale della democrazia, la competitività, è più ambiguo. Da una parte, essa diminuisce perché viene meno la lotta fra le associazioni rivali per incrementare il numero dei propri membri e accedere al potere. D'altra parte, essa aumenta poiché si incoraggiano concezioni contrapposte dell'interesse comune a esprimersi all'interno di una medesima associazione. Schmitter conclude che la prassi del corporatismo moderno sta trasformando le democrazie contemporanee. Le organizzazioni si stanno trasformando in soggetti politici a fianco, se non al posto, degli individui. La responsabilità di chi ricopre incarichi e la sensibilità alle richieste dei cittadini sono in aumento, a spese però della partecipazione e dell'accesso ai meccanismi politici. La competizione avviene in misura sempre minore tra organizzazioni e in misura sempre maggiore al loro interno. Il ritmo di questo fenomeno è irregolare, la sua accettazione è ineguale, e il risultato non è assolutamente univoco; è certo però che la democrazia nelle società moderne diviene sempre più 'incentrata sugli interessi', più 'organizzata' e più 'indiretta'.

Il futuro: un'eredità incerta

I critici si compiacciono spesso di far notare che gli studiosi della società scoprono le cose quando esse non esistono più o quando la loro importanza sta scemando. Non molto tempo dopo la riscoperta del corporatismo a metà degli anni settanta, i meccanismi che questa nozione descriveva e spiegava divennero sempre più precari. La crisi petrolifera, il calo della crescita economica, le profonde ristrutturazioni nei meccanismi della produzione, la persistente disoccupazione in tutte le economie dei paesi occidentali compromisero la capacità delle gerarchie che monopolizzano la rappresentanza di parlare a nome di ampie categorie di interessi, e resero sempre più difficile raggiungere compromessi attraverso una concertazione politica. Molti osservatori asserirono che il corporatismo era intrinsecamente instabile, che era un prodotto adatto ai tempi di benessere economico, che sarebbe scomparso una volta esaurito quel surplus che aveva reso relativamente facile stringere accordi a spese degli altri negli anni cinquanta e sessanta.

Ma il corporatismo non è scomparso. Non soltanto le nazioni che si erano servite di pratiche di questo tipo continuano ad avvalersene (sebbene con maggiori difficoltà e qualche fallimento occasionale), ma altri paesi tentano periodicamente di adottare una qualche forma di corporatismo. In Spagna, ad esempio, nella transizione da un regime autoritario alla democrazia si è ritenuto utile instaurare questo tipo di meccanismo a livello nazionale (v. Pérez-Díaz, 1984).Nel lungo periodo, tuttavia, il macrocorporatismo sarà probabilmente sostituito in maniera sempre crescente da varie forme di mesocorporatismi. I mutamenti qualitativi nelle relazioni di scambio, nei processi di produzione, nella struttura occupazionale e negli interessi dei cittadini potrebbero spostare l'attenzione dei responsabili politici al livello settoriale e, in alcuni casi, a quello regionale. In un'economia altamente internazionalizzata, dotata di sistemi di produzione molto flessibili e di una forza lavoro sempre più specializzata, potrebbe divenire sempre meno importante, perfino controproducente, stabilire parametri macroeconomici standardizzati. Le associazioni non saranno più in grado di rappresentare ampie categorie di lavoratori o di datori di lavoro. Gli enti statali mireranno a obiettivi più particolari e specifici di accordo e di promozione. Per ironia, mentre l'economia mondiale va verso una maggiore integrazione e interdipendenza, le economie nazionali si stanno frantumando in settori industriali e regionali. Abbiamo buone ragioni per ipotizzare che le pratiche corporate - adattate opportunamente a quei livelli di operatività - saranno utilizzate per far fronte a questi sviluppi. (V. anche Benessere, Stato del; Corporazione; Fascismo; Sindacato).

Bibliografia

Alemann, U. von (a cura di), Neocorporatismus, Frankfurt a. M. 1981.

Alemann, U. von, Heinze, R. G. (a cura di), Verbände und Staat. Vom Pluralismus zum Korporatismus. Analysen, Positionen, Dokumente, Opladen 1979.

Altvater, E. e altri, Sindacato, politica e corporativismo in Europa, 1970-1980, Milano 1983.

Beer, S., Modern British politics: a study of parties and pressure groups, London 1969.

Berger, S. D. (a cura di), Organizing interests in Western Europe: pluralism, corporatism, and the transformation of politics, Cambridge 1981 (tr. it.: L'organizzazione degli interessi nell'Europa occidentale, Bologna 1984).

Bianchi, R., Interest group politics and the Third World, in "Third World quarterly", 1986, VIII, 2, pp. 507-539.

Birnbaum, P., The State versus corporatism, in "Politics and society", 1982, XI, 4, pp. 477-501.

Black, A., Guilds and civil society in European political thought from the twelfth century to the present, London 1984.

Bordogna, L., Provasi, G., Politica, economia e rappresentanza degli interessi. Uno studio sulle recenti difficoltà delle democrazie occidentali, Bologna 1984.

Bowen, R., German theories of the corporate State, New York 1947.

Cameron, D. R., Social democracy, corporatism, labour quiescence, and the representation of economic interest in advanced capitalist society, in Order and conflict in contemporary capitalism (a cura di J. H. Goldthorpe), Oxford 1984, pp. 143-178 (tr. it. in: Ordine e conflitto nel capitalismo moderno, Bologna 1989).

Carpenter, L. P., Corporatism in Britain, 1930-1945, in "Journal of contemporary history", 1976, XI, 1, pp. 3-25.

Cawson, A., Corporatism and welfare: social policy and State intervention in Britain, London 1983.

Cawson, A., Corporatism and local politics, in The political economy of corporatism (a cura di W. Grant), London 1985.

Cawson, A., Corporatism and political theory, New York 1986.

Cawson, A. (a cura di), Organized interests and the State: studies in meso-corporatism, Beverly Hills-London 1986.

Cawson, A., Ballard, J., A bibliography of corporatism, Firenze 1984.

Cerny, P., Schain, M. (a cura di), Socialism, the State and public policy in France, New York 1985.

Closets, F. de, Toujours plus!, Paris 1983.

Collier, D., Collier, R. B., Who does what to whom and how: towards a comparative analysis of Latin American corporatism, in Authoritarianism and corporatism in Latin America (a cura di J. Malloy), Pittsburgh, Pa., 1977, pp. 489-512.

Cotta, A., Le triomphe des corporations, Paris 1983.

Durkheim, É., De la division du travail social, Paris 1893 (tr. it.: La divisione del lavoro sociale, Milano 1977³).

Dyson, K. H. F., Wilks, S. (a cura di), Industrial crisis: a comparative study of the State and industry, Oxford 1983.

Einaudi, L., La condotta economica e gli effetti sociali della guerra italiana, Bari-New Haven 1933.

Elbow, M. H., French corporative theory, 1789-1948: a chapter in the history of ideas, New York 1966.

Feldman, G. D., Army, industry, and the State in Germany, 1914-1918, Princeton 1966.

Feldman, G. D., German business between war and revolution: the origins of the Stinnes-Legien Agreement, in Entstehung und Wandel der modernen Gesellschaft, Festschrift für Hans Rosenberg, Berlin 1970.

Feldman, G. D., German interest group alliances in war and inflation, 1914-1923, in Organizing interests in Western Europe: pluralism, corporatism, and the transformation of politics (a cura di S. D. Berger), Cambridge 1981, pp. 159-184 (tr. it. in: L'organizzazione degli interessi nell'Europa occidentale, Bologna 1984).

Gerlich, P., Grande, E., Muller, W. C. (a cura di), Sozialpartnerschaft in der Krise: Leistungen und Grenzen des Neokorporatismus in Österreich, Wien 1985.

Goldthorpe, J. H. (a cura di), Order and conflict in contemporary capitalism: studies in the political economy of Western European nations, Oxford 1984 (tr. it.: Ordine e conflitto nel capitalismo moderno, Bologna 1989).

Goldthorpe, J. H., The end of convergence: corporatist and dualist tendencies in modern Western societies, in Order and conflict in contemporary capitalism, Oxford 1984, pp. 315-343 (tr. it. in: Ordine e conflitto nel capitalismo moderno, Bologna 1989).

Grant, W. (a cura di), The political economy of corporatism, New York-London 1985.

Hawley, E. W., The discovery and study of 'corporate liberalism', in "Business history review", 1978, LII, 1.

Helander, V., A liberal-corporatist sub-system in action: the in~comes policy system in Finland, in Patterns of corporatist policy-making (a cura di G. Lehmbruch e P. C. Schmitter), Beverly Hills-London 1982, pp. 163-187 (tr. it.: La politica degli interessi nei paesi industrializzati, Bologna 1984).

Hernes, G., Selvik, A., Local corporatism, in Organizing interests in Western Europe: pluralism, corporatism, and the transformation of politics (a cura di S. D. Berger), Cambridge 1981, pp. 103-119 (tr. it. in: L'organizzazione degli interessi nell'Europa occidentale, Bologna 1984).

Jessop, B., Corporatism, parliamentarism and social democracy, in Trends toward corporatist intermediation (a cura di P. C. Schmitter e G. Lehmbruch), Beverly Hills-London 1979.

Katzenstein, P. J., Corporatism and change: Austria, Switzerland, and the politics of industry, Ithaca, N.Y., 1984.

Katzenstein, P. J., Small States in world markets: industrial policy in Europe, Ithaca, N.Y., 1985.

Keeler, J. T. S., The politics of neocorporatism in France: farmers, the State, and agricultural policy-making in the Fifth Republic, New York 1987.

Keynes, J. M., The end of laissez-faire, London 1927 (tr. it. in: Esortazioni e profezie, Milano 1968).

Korpi, W., The democratic class struggle, London 1983.

Lange, P., Union democracy and liberal corporatism: exit, voice and wage regulation in postwar Europe, Ithaca, N.Y., 1982.

Lehmbruch, G., Liberal corporatism and party government, in "Comparative political studies", 1977, X, pp. 91-126.

Lehmbruch, G., Consociational democracy, class conflict, and the new corporatism (1974), in Trends toward corporatist intermediation (a cura di P. C. Schmitter e G. Lehmbruch), Beverly Hills-London 1979, pp. 53-61.

Lehmbruch, G., Neokorporatische Einkommenspolitik im internationalen Vergleich, in "Journal für Sozialforschung", 1983, XXIII, 4, pp. 407-421.

Lehmbruch, G., Schmitter, P. C. (a cura di), Patterns of corporatist policy-making, Beverly Hills-London 1982 (tr. it.: La politica degli interessi nei paesi industrializzati, Bologna 1984).

Linz, J., A century of politics and interests in Spain, in Organizing interests in Western Europe: pluralism, corporatism, and the transformation of politics (a cura di S. D. Berger), Cambridge 1981, pp. 367-415 (tr. it. in: L'organizzazione degli interessi nell'Europa occidentale, Bologna 1984).

Lowi, T., The end of liberalism. Ideology, policy and crisis of public authority, New York 1969.

Maier, C., Recasting bourgeois Europe: stabilization in France, Germany, and Italy in the decade after World War I, Princeton 1975 (tr. it.: La rifondazione dell'Europa borghese, Roma-Bari 1979).

Maier, C., "Fictitious bonds... of wealth and law": on the theory and practice of interest representation, in Organizing interests in Western Europe: pluralism, corporatism, and the transformation of politics (a cura di S. D. Berger), Cambridge 1981, pp. 27-61 (tr. it. in: L'organizzazione degli interessi nell'Europa occidentale, Bologna 1984).

Malloy, J. (a cura di), Authoritarianism and corporatism in Latin America, Pittsburgh, Pa., 1977.

Manoilescu, M., Le siècle du corporatisme; doctrine du corporatisme intégral et pur, Paris 1934.

Maraffi, M. (a cura di), La società neo-corporativa, Bologna 1981.

Marin, B., Organizing interests by interest organizations: associational prerequisites of cooperation in Austria, in "International political science review", 1983, IV, pp. 197-218.

Marin, B., Austria. The paradigm case of liberal corporatism?, in The political economy of corporatism (a cura di W. Grant), New York-London 1985.

Mayer-Tasch, P., Korporativismus und Autoritarismus. Eine Studie zur Theorie und Praxis der berufsständischen Rechts- und Staatsidee, Frankfurt a. M. 1971.

Middlemas, R. K., Politics in industrial society: the experience of the British system since 1911, London 1979.

Middlemas, R. K., Industry, unions and government: twenty-one years of the National Development Council, London 1983.

Offe, C., The attribution of public status to interest groups: observations on the West German case, in Organizing interests in Western Europe: pluralism, corporatism, and the transformation of politics (a cura di S. D. Berger), Cambridge 1981, pp. 123-158 (tr. it. in: L'organizzazione degli interessi nell'Europa occidentale, Bologna 1984).

Olson, M., The rise and decline of nations, New Haven, Conn., 1982 (tr. it.: Ascesa e declino delle nazioni. Crescita economica, stagflazione e rigidità sociale, Bologna 1984).

Ornaghi, L., Stato e corporazione, Milano 1984.

Oualid, W., Picquenard, C., Salaires et tarifs, conventions collectives et grèves. La politique du Ministère de l'Armement, New Haven, Conn., 1928.

Pahl, R. E., Winkler, J. T., The coming corporatism, in "New society", 1974, X, pp. 72-76.

Panitch, L., The development of corporatism in liberal democracies, in Trends toward corporatist intermediation (a cura di P. C. Schmitter e G. Lehmbruch), Beverly Hills-London 1979, pp. 119-146.Panitch, L., Recent theorizations of corporatism: reflections on a growth industry, in "British journal of sociology", 1980, XXXI, 2, pp. 159-187.

Pelinka, A., Modello Austria. Quarant'anni di concertazione e pace sociale, Roma 1985.

Pempel, T. J., Tsunekawa, K., Corporatism without labour? The Japanese anomaly, in Trends toward corporatist intermediation (a cura di P. C. Schmitter e G. Lehmbruch), Beverly Hills-London 1979, pp. 231-270.

Pérez-Díaz, V., Gobernabilidad y mesogobiernos. Autonomías regionales y neocorporatismo en España, in "Papeles de economía española", 1984, V, 21, pp 40-76.

Regini, M., Le condizioni dello scambio politico. Nascita e declino della concertazione in Italia e Gran Bretagna, in "Stato e mercato", 1983, III, 9, pp. 353-384.

Scharpf, F., Brockmann, M. (a cura di), Institutionelle Bedingungen der Arbeitsmarkt und Beschäftigungspolitik, Frankfurt a. M. 1983.

Schmidt, M. G., Does corporatism matter? Economic crisis, politics and rates of unemployed in capitalist democracies in the 1970s, in Patterns of corporatist policy-making (a cura di G. Lehmbruch e P. C. Schmitter), Beverly Hills-London 1982, pp. 237-258 (tr. it. in: La politica degli interessi nei paesi industrializzati, Bologna 1984).

Schmitter, P. C., Interest conflict and political change in Brazil, Stanford, Cal., 1971.

Schmitter, P. C., Still the century of corporatism?, in "Review of politics", 1974, XXXVI, 1, pp. 85-131 (tr. it.: Ancora il secolo del corporativismo?, in La società neo-corporativa, a cura di M. Maraffi, Bologna 1981, pp. 45-85).

Schmitter, P. C., Corporatism and public policy in authoritarian Portugal, Beverly Hills-London 1975.

Schmitter, P. C., Interest intermediation and regime governability in contemporary Western Europe and North America, in Organizing interests in Western Europe: pluralism, corporatism, and the transformation of politics (a cura di S. D. Berger), Cambridge 1981, pp. 287-327 (tr. it. in: L'organizzazione degli interessi nell'Europa occidentale, Bologna 1984).

Schmitter, P. C., Democratic theory and neo-corporatist practice, in "Social research", 1983, L, pp. 885-928.

Schmitter, P. C., Lanzalaco, L., L'organizzazione degli interessi imprenditoriali a livello regionale, in "Stato e mercato", 1988, XXII, pp. 63-96.

Schmitter, P. C., Lehmbruch, G. (a cura di), Trends toward corporatist intermediation, Beverly Hills-London 1979.

Segrestin, D., Le phénomène corporatiste. Essai sur l'avenir des systèmes professionnels fermés en France, Paris 1985.

Shonfield, A., Modern capitalism: the changing balance of public and private power, Oxford 1965 (tr. it.: Il capitalismo moderno: mutamenti nei rapporti tra potere pubblico e privato, Milano 1967).

Streeck, W., Organizational consequences of neo-corporatist cooperation in West German labour unions, in Patterns of corporatist policy-making (a cura di G. Lehmbruch e P. C. Schmitter), Beverly Hills-London 1982, pp. 29-81 (tr. it. in: La politica degli interessi nei paesi industrializzati, Bologna 1984).

Streeck, W., Industrial relations in West Germany, London 1984.

Streeck, W., Neo-corporatist industrial relations and the economic crisis in West Germany, in Order and conflict in contemporary capitalism (a cura di J. Goldthorpe), Oxford 1984, pp. 291-315 (tr. it. in: Ordine e conflitto nel capitalismo moderno, Bologna 1989).

Streeck, W., Schmitter, P. C. (a cura di), Private interest government: beyond market and State, Beverly Hills-London, 1985.

Telò, M., La socialdemocrazia europea nella crisi degli anni trenta, Milano 1985.

Vaudagna, M., Corporativismo e New Deal. Integrazione e conflitto sociale negli Stati Uniti, Torino 1981.

Williamson, P. J., Varieties of corporatism: a conceptual discussion, New York 1985.

Winkler, J. T., Corporatism, in "Archives européennes de sociologie", 1976, XVII, pp. 100-136.