STATI UNITI

STATI UNITI.

– Demografia e geografia economica. Bibliografia. Politica economica e finanziaria. La crisi e l’intervento pubblico. La ripresa economica e il nodo della riforma fiscale. Storia. Bibliografia. Architettura. Letteratura. Bibliografia. Cinema

Demografia e geografia economica di Edoardo Boria. – Stato dell’America Settentrionale. Terzo Paese al mondo per popolazione, dopo Cina e India, nel 2006 gli S. U. superarono i 300 milioni di abitanti e, al censimento 2010, ne contavano 308.745.538. Nel 2014, in base a una stima UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), la popolazione era di 322.583.006 ab.; secondo l’autorevole stima del U.S. Census bureau, al 27 gennaio 2015 ammontava a 320.232.124 abitanti.

La crescita demografica nel periodo 2005-10 è stata pari allo 0,9%, più alta della media europea. Tuttavia essa non è uniforme, né per distribuzione geografica, né per gruppo etnico. Per quanto riguarda il primo aspetto, i tradizionali divari tra gli Stati vanno ulteriormente crescendo, con le densità più elevate in quelli della costa atlantica. Anche in alcuni Stati dell’Ovest la popolazione aumenta costantemente (particolarmente in California e in Texas, i due Stati più popolosi del Paese), ma soltanto in corrispondenza dei centri urbani, che continuano a crescere a ritmi elevati in modo generalizzato: nel 2000 la popolazione urbana degli S. U. era pari al 77,2% del totale, mentre nel 2014 all’82,4%. Al censimento del 2010, l’area urbana di New York-Newark aveva quasi raggiunto i 20 milioni di abitanti, quella di Los Angeles-Long Beach-Santa Ana ne contava 13,5 circa, Chicago sfiorava i 10. Ma i tassi di crescita più sostenuti si registrano nelle aree metropolitane degli Stati meridionali (Miami, Atlanta, Houston, Austin, Dallas, Phoenix).

Per quanto riguarda le disuguaglianze nei comportamenti demografici dei vari gruppi etnici, esse risultano molto marcate, in particolare tra la popolazione bianca, che contribuisce in minima parte all’incremento naturale complessivo (4,5‰), e le altre comunità, decisamente più prolifiche, soprattutto nella componente dei genitori nati all’estero. Va inoltre rilevato che gli immigrati continuano a distribuirsi in modo molto irregolare nel Paese, preferendo le grandi aree urbane e gli Stati sud-occidentali. Le loro mete preferite sono la California, l’Arizona e il Texas, i più vicini ai Paesi centroamericani da cui proviene circa la metà degli immigrati totali negli S. U., che ingrossano ulteriormente la popolazione ispanica, i cosiddetti latinos, già oggi maggioranza relativa in questi tre Stati. Rispetto alla popolazione totale degli S. U., invece, la comunità ispanica costituisce il 15,1%, con larga maggioranza di messicani (due terzi) e poi, a seguire, portoricani, cubani e salvadoregni. Si tratta di una percentuale destinata verosimilmente ad aumentare, considerato che, secondo i dati del censimento 2010, il 26,3% dei bambini sotto l’anno d’età era nato da genitori appartenenti a questa minoranza e che l’età mediana per la popolazione bianca era pari a 42,3 anni, mentre quella degli ispanici a 27,6.

Questa realtà riveste importanti riflessi sulla situazione linguistica degli S. U., con i parlanti ispanofoni che sono divenuti maggioranza in alcune aree del Paese. Per tenerne conto, la California ha stabilito che alcuni documenti amministrativi devono essere obbligatoriamente pubblicati anche in spagnolo e lo stesso sta accadendo con sempre più frequenza in molte giurisdizioni locali di altri Stati. Sono in forte aumento anche gli immigrati da Paesi asiatici (in particolare, cinesi, coreani, vietnamiti e filippini), con livelli di reddito e istruzione mediamente superiori a quelli degli ispanici. Per avere una fotografia più corretta delle tendenze in atto nel Paese occorre però considerare altri due dati: quello relativo agli immigrati irregolari, stimato in 12 milioni (soprattutto messicani e altri centroamericani), per i quali è stata proposta una regolarizzazione di massa, e quello relativo ai matrimoni misti, triplicati nel trentennio 1980-2010, che rende la società americana sempre più interetnica.

Le dinamiche in corso nel campo dei rapporti tra comunità diverse segnalano enormi trasformazioni sociali che hanno ricevuto, tra le tante spie del cambiamento, quella più significativa nell’elezione a presidente degli Stati Uniti del primo afroamericano e figlio di una coppia mista: Barack Obama (v.), eletto nel 2008 e poi riconfermato nel 2012. Già solo per le sue origini, ma ancor più per la sua piattaforma elettorale, l’elezione di Obama ha suscitato molte aspettative di cambiamento, anche in tema di diritti civili e di discriminazione razziale. Tali aspettative però richiedono ovviamente tempi lunghi per realizzarsi, e alcuni indicatori ci ricordano la criticità della situazione attuale. Per es., il Rapporto 2014 del Dipartimento per l’educazione evidenzia una situazione ancora molto preoccupante nel campo dell’istruzione, con gli studenti di colore che ricevono un numero di sospensioni a scuola di gran lunga superiore rispetto a quello dei loro coetanei bianchi, e i loro insegnanti che risultano mediamente meno qualificati. Ancora più allarmanti sono i dati sulla situazione penitenziaria, che già di per sé presenta molti elementi di perplessità (gli S. U. detengono il record mondiale del tasso di incarcerazione, con il 25% dell’intera popolazione carceraria del pianeta; nel 2008 più di un adulto americano su 100 era recluso). In questo contesto, già problematico, del sistema repressivo si inseriscono i forti differenziali nella popolazione detenuta, con gli afroamericani che presentano un tasso di incarcerazione sei volte superiore rispetto a quello dei bianchi. Il tema dei diritti civili è particolarmente sentito in un Paese nel quale, secondo più indagini, un numero crescente di persone, al momento stimate tra il 3% e il 4% della popolazione, si dichiara omosessuale o LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). Anche in questo ambito dei comportamenti privati le enormi distanze tra gli Stati (dal 10% del distretto federale di Washington all’1,7% del tradizionalista North Dakota) evidenziano divergenze in seno alla società americana tendenti a radicalizzarsi.

Nel settore del welfare l’iniziativa più importante degli ultimi anni è l’ambiziosa riforma sanitaria approvata nel 2010 e fortemente voluta dal presidente Obama: essa prevede l’estensione dell’assistenza sanitaria ai cittadini americani privi di un’assicurazione privata, situazione molto diffusa nel Paese che lasciava senza copertura un’ampia fetta della popolazione (32 milioni di persone) appartenente ai ceti meno abbienti, con particolare sofferenza delle persone più anziane e dei senzatetto (le disparità di reddito, che già erano tra le più elevate dei Paesi OCSE, sono ulteriormente aumentate negli anni di crisi). La decisione ha innescato un esteso e vivace dibattito che ne ha ostacolato a lungo l’approvazione legislativa, ma viene ricordata come una delle iniziative più significative della presidenza Obama, da alcuni commentatori giudicata una vera e propria svolta epocale per il Paese.

Gli S. U. si confermano la prima economia del mondo, ma hanno vissuto un periodo tempestoso a seguito della crisi di origine finanziaria esplosa nel 2007, con lo scoppio della bolla speculativa nel settore immobiliare e il relativo crollo dei valori di mercato, il conseguente fallimento di molti istituti bancari e i contraccolpi pesanti sull’intero apparato produttivo. Ma attualmente la ripresa economica degli S. U. appare solida. Il Paese è ormai definitivamente uscito dalla recessione, come indicano significativamente i rincari nel settore immobiliare, il cui tracollo fu, come detto, alla base della crisi. Anche molti comparti industriali mostrano una chiara ripresa, con benefici sulla disoccupazione, che è in diminuzione dal 2010 (5,6% al gennaio 2015). Per es., il settore automobilistico, già investito in pieno dalla crisi economica, è tornato sui livelli precedenti grazie a una profonda ristrutturazione realizzata tramite il decisivo intervento dello Stato, che ha sostenuto piani di nuovi investimenti.

Si confermano però come i più dinamici i settori che hanno costituito il punto di forza dell’industria statunitense negli ultimi anni, vale a dire i settori dell’innovazione tecnologica (telecomunicazioni e telematica, elettronica e informatica, biotecnologie, farmaceutica, costruzioni aerospaziali). È significativa – a condizione che venga confermata negli anni a venire – l’inversione di tendenza nelle spese militari, di cui gli S. U. detengono di gran lunga il primato mondiale (le stime variano tra il 39% e il 46% delle spese militari mondiali, ma gli S. U. da soli spendono sicuramente più dei dieci Paesi che li seguono messi assieme): si è passati dal 4,75% sul PIL del 2011 al 4,35% del 2012.

Per quanto riguarda le politiche energetiche il governo sta puntando molto sul gas da scisti (shale gas, v. gas naturale), ossia i giacimenti di gas metano ottenuto da giacimenti non convenzionali di argille, di cui il sottosuolo degli S. U. abbonda (le presenze sono diffuse sull’intero territorio, ma le riserve più ricche sono in Texas, Louisiana e North Dakota, nonché nell’enorme bacino che si sviluppa tra Pennsylvania, New York e Ohio). La produzione di gas da scisti è aumentata notevolmente in pochi anni (da 0 a 2 milioni di barili al giorno tra il 1999 e il 2012) per effetto di innovazioni tecnologiche (fracking) che hanno reso conveniente lo sfruttamento di questa risorsa, ormai un quarto dell’intera produzione nazionale di gas naturale che, grazie al gas da scisti, è giunta complessivamente a soddisfare un quarto dell’intero fabbisogno energetico interno. Questa novità ha invertito una pericolosa tendenza degli ultimi decenni che vedeva crescere la dipendenza degli S. U. dalle importazioni energetiche. Parallelamente, la fiducia verso questa fonte ha avuto ripercussioni geopolitiche importanti, spingendo gli S. U. ad alcune mosse in politica estera, quale l’invito rivolto a Polonia e Ucraina a investire in questa fonte per allentare la loro dipendenza dal gas russo e iraniano. Tuttavia, le fiduciose aspettative verso il gas da scisti si scontrano con le preoccupazioni sul fronte del rischio ambientale, su cui l’opinione pubblica è tradizionalmente molto sensibile (inquinamento delle falde, effetti tellurici).

In materia di ambiente il governo degli S. U. non sembra aver fatto i conti sino in fondo con le responsabilità derivanti dallo scomodo primato di principale agente mondiale di sostanze inquinanti (primo produttore di biossido di carbonio, che è la causa primaria dell’effetto serra, primo anche di gas naturale, secondo estrattore al mondo di greggio, dopo l’Arabia Saudita, grande utilizzatore di pesticidi e fertilizzanti). La lunga stagione precedente in tema di politica ambientale, contrassegnata dalla mancata ratifica del protocollo di Kyōto (v.), sembrava in procinto di mutare repentinamente corso con la nuova amministrazione Obama, che in più occasioni ha insistito sulla necessità per il Paese di intraprendere una nuova strategia finalizzata alla valorizzazione delle energie rinnovabili e alla diffusione di tecnologie pulite. In questo settore gli S. U. avrebbero dovuto, secondo gli intendimenti del presidente, mutare radicalmente il loro atteggiamento, sia relativamente alle politiche domestiche sia nel contesto internazionale, dove il Paese si sarebbe dovuto fare attivo sostenitore delle istanze più avanzate dell’ambientalismo, fungendo da modello virtuoso per altri. Alla prova dei fatti occorre riconoscere che la concreta attuazione di questi propositi è stata inferiore alle attese suscitate inizialmente.

Bibliografia: F. Rampini, San Francisco-Milano. Un italiano nell’altra America, Roma 2011; M. Molinari, L’Aquila e la farfalla. Perché il XXI secolo sarà ancora americano, Milano 2013; G. Packer, The unwinding: an inner history of the New America, New York 2013 (trad. it. I frantumi dell’America. Storie da trent’anni di declino americano, Milano 2014); Schermi americani. Geografia e geopolitica degli Stati Uniti nelle serie televisive, a cura di F. Amato, E. Dell’Agnese, Milano 2014.

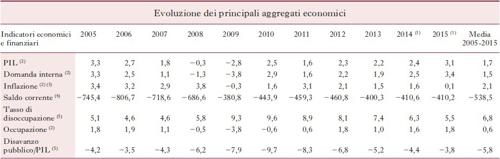

Politica economica e finanziaria di Giuseppe Smargiassi. – Alla fine del primo decennio degli anni Duemila gli S. U. sono stati l’epicentro di una crisi economica e finanziaria, tra le più gravi degli ultimi ottant’anni, che si è rapidamente propagata, contagiando tutte le principali economie avanzate. La crisi, originata dalla formazione di una bolla speculativa sul mercato immobiliare, è esplosa in conseguenza dei persistenti squilibri macroeconomici, in primo luogo l’elevatissimo debito privato, cui si aggiunge il debito verso l’estero, in gran parte posseduto dalla Cina (v.), e della crescente fragilità dei nuovi strumenti finanziari ampiamente diffusi attraverso la cartolarizzazione dei mutui ipotecari. L’uscita dalla recessione ha richiesto l’adozione di misure di intervento straordinarie, nella forma di politiche monetarie non convenzionali che hanno consentito all’economia statunitense di mantenere un profilo di crescita positivo per tutto il quinquennio 2011-15, anche in un contesto di politiche fiscali neutrali o moderatamente restrittive.

La crisi e l’intervento pubblico. – La crisi finanziaria esplosa nell’autunno del 2008 ha segnato un punto di forte discontinuità nella gestione degli strumenti di intervento da parte delle autorità preposte al governo dell’economia.

Già nelle prime fasi della crisi, contrassegnate dal crollo degli indici della borsa di New York (−25% tra settembre e ottobre 2008) e dal fallimento di importanti istituti bancari (tra cui la banca d’affari Lehman Brothers) e di decine di banche locali, la Federal Reserve (v.) è intervenuta ricorrendo a massicce misure di alleggerimento monetario (quantitative easing), consistenti nell’acquisto di titoli garantiti da ipoteche (i cosiddetti mortgage backed securities, MBS) e di titoli del Tesoro allo scopo di ripulire i bilanci delle banche dai ‘titoli tossici’ e ripristinare un clima di fiducia tra gli operatori del mercato. Malgrado la loro eccezionalità, tali misure si sono rilevate tuttavia insufficienti ad arginare gli effetti della crisi finanziaria, estesasi nel frattempo alla dimensione reale dell’economia, con una contrazione del PIL pari al −0,3% nel 2008 e al −2,8% nel 2009 e con conseguenze particolarmente pesanti sul mercato del lavoro dove, tra la fine del 2007 e la fine del 2009, si è assistito alla perdita di quasi otto milioni di posti di lavoro e al raddoppio in soli due anni del tasso di disoccupazione, che nel 2009 ha raggiunto il 9,3% e nel 2010 il 9,6%. L’ampiezza e il perdurare della crisi hanno indotto il presidente George W. Bush negli ultimi mesi del suo mandato ad adottare un piano straordinario di aiuti per oltre 700 miliardi di dollari (Emergency economic stabilization plan), al fine di sostenere operazioni di salvataggio delle banche attraverso il contestato Troubled assets relief program. Il punto vero di svolta nella gestione della crisi si è tuttavia avuto con l’elezione, nel gennaio 2009, del presidente Barack Obama, il quale ha impresso alla politica economica un carattere decisamente più interventista, orientandola verso obiettivi di riequilibrio distributivo a favore dei ceti medi, di lotta alla disoccupazione e di rafforzamento della disciplina dei mercati finanziari. Su queste linee, nel febbraio 2009 è stato approvato l’American recovery and reinvestment act (ARRA), un piano da 787 miliardi di dollari destinato a contrastare gli effetti avversi della recessione tramite sgravi fiscali a favore del ceto medio e sussidi alla disoccupazione; nel marzo del 2009 il Public-private partnership investment program, un fondo a capitale misto pubblico-privato che ha esteso fino a 1000 miliardi di dollari il sistema di garanzie al sistema bancario; nel luglio del 2010 il Dodd Frank act, la legge di revisione delle regole del sistema bancario con cui, tra le altre cose, sono state create due nuove istituzioni federali, il Consumer financial protection bureau (CFPB), con funzioni di garanzia per i consumatori dal rischio di frodi da parte di banche e società di assicurazione, e il Financial stability oversight council (FSOC), cui è affidato il ruolo di monitoraggio e valutazione dei rischi di instabilità del sistema economico. Nel marzo del 2010 è stata infine approvata la storica riforma del sistema sanitario nazionale destinata ad assicurare la copertura mutualistica a 32 milioni di cittadini sprovvisti di assistenza perché non rientranti nel programma pubblico Medicaid.

La ripresa economica e il nodo della riforma fiscale. – Le politiche di salvataggio del sistema finanziario e di stimolo fiscale hanno consentito agli S. U. di uscire dalla recessione già a partire dal terzo trimestre del 2009 e di recuperare completamente la caduta produttiva del biennio 2008-09 all’inizio del 2011. Nel triennio 2012-14 l’economia ha fatto registrare tassi di crescita costantemente superiori al 2%, con la prospettiva di un’accelerazione prevista per il 2015. La ripresa economica è stata favorita soprattutto dall’adozione da parte della Federal Reserve di cinque distinte operazioni di quantitative easing che hanno sostenuto la crescita dei consumi privati e della domanda interna, e ha trovato riflesso anche nel miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro dove, a partire dal 2012, l’occupazione ha ripreso ad aumentare a ritmi sostenuti facendo scendere il tasso di disoccupazione al livello del 5,5% stimato per il 2015. Tuttavia, una larga parte della crescita occupazionale è derivata dall’aumento di posti di lavoro a bassa retribuzione, con la conseguenza che all’aumento di occupazione si è associata una riduzione del salario medio orario, determinando una paradossale discrasia tra la ripresa in atto e la sua percezione, quasi completamente assente. Allo stesso tempo, parte del calo della disoccupazione è dipesa dal forte incremento del numero di lavoratori involontariamente in situazione di part-time e dei lavoratori scoraggiati che hanno smesso di cercare attivamente un’occupazione (i cosiddetti marginally attached workers), lasciando il potenziale di forza lavoro sottoutilizzata ancora molto elevato. Inoltre, gli interventi di stimolo fiscale hanno determinato elevatissimi deficit di bilancio, in particolare durante le fasi più acute della crisi, quando hanno raggiunto in media circa l’8% del PIL (con una punta del 9,7% nel 2010). La necessità di correggere in maniera organica i cronici passivi di bilancio federale è stata oggetto di un prolungato scontro tra repubblicani e democratici sui termini di una riforma generale della fiscalità federale e su quelli dell’innalzamento del tetto del debito pubblico federale (debt ceiling). Già nel 2011 l’amministrazione Obama aveva approvato il Budget control act, che prevede tagli automatici ai programmi di spesa previsti con riferimento al decennio 2012-21. Tuttavia, l’acuirsi dello scontro politico dovuto agli opposti orientamenti riguardo alle politiche fiscali e alla spesa federale ha comportato una battuta d’arresto nell’attuazione del programma di riforme voluto da Obama, degenerando in tre gravi episodi di stallo politico nel 2013: il primo, nel mese di gennaio, ha riguardato il cosiddetto precipizio fiscale (fiscal cliff ), ovvero i massicci tagli di spesa pubblica e di aumento delle aliquote fiscali che scattano in caso di superamento del tetto di bilancio, scongiurato solo in seguito a un accordo in extremis tra democratici e repubblicani; il secondo, nel mese di marzo, ha riguardato lo scatto automatico di ingenti tagli lineari su istruzione, difesa, servizi sociali (sequester); il terzo, infine, nel mese di ottobre, ha comportato la temporanea interruzione di tutte le attività federali non essenziali (shutdown) con conseguente blocco degli stipendi del personale coinvolto, dovuta al mancato accordo tra Camera e Senato sulla legge di bilancio 2013, e risoltasi con un accordo tra i due schieramenti a dicembre dello stesso anno (Bipartisan budget act of 2013). Le correzioni adottate a seguito dei lunghi negoziati hanno permesso un significativo miglioramento dei conti economici pubblici (nel 2014 il rapporto debito pubblico sul PIL è tornato ai livelli precrisi, con prospettive di un’ulteriore riduzione nel 2015), anche se la perdita della maggioranza democratica sia alla Camera sia al Senato nelle elezioni di medio termine del novembre 2014 ha quasi completamente annichilito lo spazio di manovra a disposizione dell’amministrazione Obama per portare a termine il programma di misure a sostegno dei redditi della classe media (la cosiddetta middle-class economics annunciata nel febbraio 2015) e soprattutto la contestatissima riforma sanitaria (v. oltre Storia).

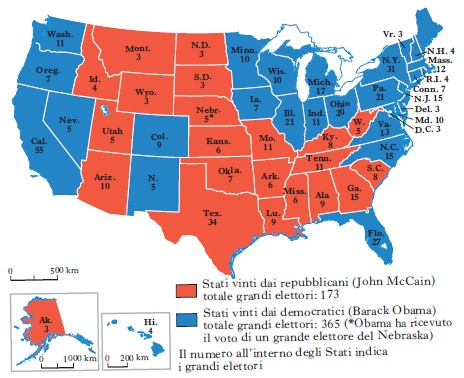

Storia di Mario Del Pero. – Nel 2008 la politica statunitense fu dominata dalla campagna per le elezioni del nuovo presidente. Le primarie repubblicane videro il successo di una figura esperta come il senatore dell’Arizona John McCain, all’epoca settantaduenne; quelle democratiche furono invece contraddistinte dal serrato testa a testa tra la favorita, la senatrice dello Stato di New York Hillary Clinton, e il giovane outsider, il senatore dell’Illinois Barack Obama. Il secondo riuscì a prevalere sfruttando il diffuso desiderio di cambiamento presente nel Paese e facendo leva sulla sua opposizione a una guerra, quella in ῾Irāq, criticata da un’ampia maggioranza del Paese e che sia McCain sia Hillary Clinton avevano appoggiato e sostenuto.

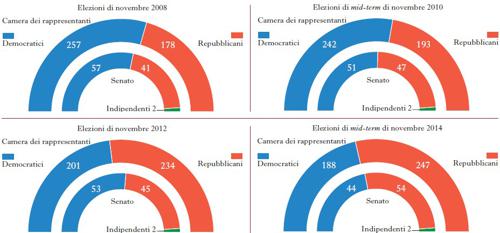

Al voto di novembre Obama ottenne il 52,9% dei voti, e 365 grandi elettori, contro il 45,7% e i 173 grandi elettori di McCain. Il Partito democratico mantenne e consolidò la maggioranza sia alla Camera dei rappresentanti sia al Senato. Per la prima volta nella storia veniva eletto presidente un afroamericano; dopo quasi 50 anni un senatore in carica accedeva alla Casa Bianca; era dal 1994 che i democratici non controllavano sia il Congresso sia la presidenza. La mappa elettorale appariva anch’essa mutata, con i democratici capaci di costruire ampie coalizioni di giovani, minoranze e donne e di conquistare Stati tradizionalmente repubblicani come la Virginia o il Colorado.

Da più parti si sostenne che quello del 2008 fosse un vero e proprio riallineamento elettorale che poneva termine a un quarantennio di egemonia conservatrice e apriva una nuova fase nella politica del Paese. Queste interpretazioni non furono tuttavia avvalorate dagli sviluppi della situazione politica, anche perché la nuova amministrazione Obama – nella quale entrò a far parte come segretario di Stato la stessa Clinton – dovette subito fronteggiare i molteplici fronti di crisi che tanto avevano contribuito all’esito delle elezioni.

L’azione dell’amministrazione Obama si indirizzò inizialmente verso tre ambiti principali: il sostegno all’economia in recessione dall’anno precedente; la politica estera e la gestione di un parziale disimpegno statunitense dal Medio Oriente; le questioni sociali e quella riforma sanitaria che Obama aveva messo al centro della sua campagna elettorale.

La priorità fu rappresentata dall’economia, vittima di una crisi che aveva determinato un calo del PIL (−0,3 % nel 2008 e −2,8 % nel 2009) e un netto aumento del tasso di disoccupazione, passato dal 5,9 al 9,3% tra il 2008 e il 2009.

Nel febbraio del 2009, poche settimane dopo l’insediamento del nuovo presidente, il Congresso approvò un programma di aiuti straordinari all’economia, noto come American recovery and reinvestment act (ARRA), che stanziava circa 800 miliardi di dollari da destinare a politiche sociali, a detrazioni e agevolazioni fiscali, e a investimenti concentrati primariamente in infrastrutture, educazione, sanità e fonti energetiche rinnovabili. All’ARRA si aggiunsero la continuazione dei programmi già attivati dall’amministrazione Bush per proteggere una serie di istituzioni bancarie in sofferenza e il piano straordinario per l’industria automobilistica con due dei tre maggiori produttori statunitensi, Chrysler e General motors, costretti al salvataggio pubblico.

Per quanto riguarda la politica estera, Obama cercò di modificare radicalmente le pratiche e la retorica, spesso apertamente nazionalista e unilaterale, che avevano contraddistinto l’azione internazionale del suo predecessore, George W. Bush. Con alcuni discorsi di grande efficacia (su tutti quello tenuto al Cairo nell’aprile del 2009), il nuovo presidente proclamò l’intenzione di rilanciare una diplomazia multilaterale e collaborativa abbandonando forme e metodi degli anni precedenti.

A ciò doveva corrispondere sia un’accelerazione del ritiro delle truppe statunitensi in ῾Irāq (che sarebbe stato completato nel dicembre del 2011) sia un’intensificazione dell’impegno in Afghānistān, la guerra giusta e necessaria, secondo Obama, da contrapporre all’intervento inutile e controproducente in ῾Irāq. Nel corso del 2009, l’amministrazione decise quindi di aumentare il numero di soldati dispiegati nel teatro afghano, che passarono da 35 a 100mila. Al contempo, si assistette a un ripensamento delle linee di fondo della strategia globale degli S. U., centrate ora sull’idea che l’interesse geopolitico primario del Paese fosse rappresentato dal teatro dell’Asia-Pacifico (il cd. Pivot to Asia) e dalla complessa relazione con la Cina. Un rapporto, quello sino-statunitense, contraddittorio e articolato, caratterizzato da forme plurime di interdipendenza, in particolare commerciali e finanziarie, ma anche da elementi forti di antagonismo, con Pechino impegnata a contestare il primato statunitense in Asia. Ulteriori importanti evoluzioni in politica estera si registrarono durante il secondo mandato di Obama. In primo luogo, la storica svolta nei rapporti degli S. U. con Cuba (v.) suggellata dall’annuncio, il 17 dicembre 2014, di una serie di misure di disgelo e dalla riapertura, nel luglio 2015, delle reciproche ambasciate; poi la ripresa del dialogo con l’Irān (v.), nel quadro del negoziato e dei successivi accordi sul nucleare iraniano siglati sempre a luglio 2015.

La crisi economica acuì forme di diseguaglianza che si erano ampliate a partire dagli anni Settanta. Tra le manifestazioni più evidenti vi era quella di un sistema sanitario estremamente oneroso (le spese per la sanità negli S. U. si sono attestate negli ultimi anni tra il 15 e il 20% del PIL) eppure iniquo e incapace di garantire alcuna copertura a quasi 50 milioni di americani. Nel 2009 il dibattito politico statunitense fu dominato dal tentativo di Obama di far approvare una riforma del sistema sanitario capace almeno in parte di correggere le storture del sistema esistente. Il risultato finale fu la legge Patient protection and affordable care act (PPACA) – altresì nota come Obamacare – firmata da Obama il 23 marzo 2010. La legge non istituiva un sistema sanitario nazionale simile a quelli esistenti in molti Paesi europei, ma stabiliva l’obbligo individuale di disporre di un’assicurazione medica (pena il pagamento di una sanzione), impediva alle assicurazioni di discriminare sulla base delle preesistenti condizioni mediche dell’assicurato e offriva varie forme di sussidio pubblico sia agli individui sia alle imprese. Grazie a Obamacare il numero di persone prive di copertura medica è diminuito di circa 15 milioni, passando dal 18% al 12,5% della popolazione complessiva.

Obamacare non contribuì però alla popolarità del presidente. In virtù della sua estrema macchinosità, delle numerose concessioni fatte per ottenerne l’approvazione e del diffuso timore che potesse conseguirne un forte aumento del costo delle assicurazioni private, la riforma suscitò molte resistenze. Nei sondaggi lo scarto tra chi giudicava positivamente la riforma e chi la valutava negativamente è oscillato, in cinque anni, tra i 10 e i 20 punti percentuali, anche se la sua entrata a regime e i buoni risultati ottenuti fecero crescere nel tempo l’apprezzamento dell’opinione pubblica.

L’impopolarità di Obamacare costituì una delle cause principali della pesante sconfitta elettorale dei democratici alle elezioni di mid-term del 2010, quando il Partito repubblicano riacquisì il controllo della Camera dei rappresentanti che aveva perduto nel 2006 (i democratici mantennero la maggioranza al Senato). Pesarono però anche la preoccupazione per la lentezza della ripresa economica e per l’apparente deterioramento dei conti pubblici, causato anche dalle politiche espansive promosse dal governo federale per fronteggiare la crisi. Il dibattito politico ne fu fortemente condizionato, con il fronte repubblicano al Congresso disposto a utilizzare vari strumenti di ostruzionismo per costringere l’amministrazione ad abbassare la spesa pubblica e a rinunciare a incrementi del prelievo fiscale sui redditi più alti e sui guadagni da capitale.

Il picco delle tensioni tra la Casa Bianca e il fronte repubblicano alla Camera fu raggiunto in due occasioni. La prima, durante l’estate del 2011, fu causata dal tentativo dei repubblicani di vincolare l’autorizzazione congressuale all’aumento del debito pubblico all’adozione da parte dell’amministrazione di misure di riduzione della spesa e contenimento del deficit. La crisi, che in teoria avrebbe potuto portare gli S. U. sull’orlo del default, fu risolta con un compromesso che accoglieva alcune richieste repubblicane e imponeva tagli a varie voci di spesa pubblica. La seconda crisi fu nell’autunno del 2013, quando il mancato accordo sul bilancio impedì di avviare l’esercizio per il 2014 e il governo federale si trovò costretto a sospendere i suoi servizi non essenziali. La ‘chiusura del governo’ (cd. shutdown), come fu ribattezzata, durò 16 giorni e si concluse con un compromesso che molti giudicarono favorevole a Obama e ai democratici.

Le tensioni sulla sostenibilità del debito e del deficit rientrarono gradualmente, anche in conseguenza dei buoni risultati dell’economia statunitense. Tra il 2010 e il 2015 il PIL tornò a crescere a una media superiore al 2%, laddove la disoccupazione scese dal 10 a poco meno del 6%. Il debito si attestò attorno al 100% del PIL e il deficit di bilancio passò dal 10,7% del PIL del 2010 al 2,8% del 2015.

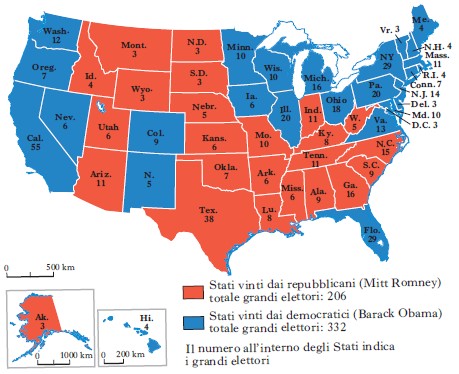

Obama beneficiò solo in parte di tutto ciò. La netta vittoria del 2012, che gli conferì un secondo mandato alla presidenza, fu dovuta in parte alla ripresa economica e in parte alla debolezza e agli errori del suo avversario, il repubblicano Mitt Romney. Il partito repubblicano mantenne una chiara maggioranza alla Camera dei rappresentanti, pur ottenendo meno voti complessivi rispetto ai democratici. Alle successive elezioni di mid-term del 2014 i repubblicani ottennero nuovamente un ampio successo, consolidando la propria maggioranza alla Camera e conquistando anche quella del Senato. Diversamente dal 2010, nel 2014 la sconfitta di Obama e dei democratici fu causata anche dalla crescente insoddisfazione dell’opinione pubblica statunitense nei confronti della politica estera e di sicurezza, che aveva rappresentato fino ad allora uno degli elementi di forza dell’amministrazione. Le difficoltà in Medio Oriente, la crisi ucraina, la guerra civile siriana e la nuova sfida del radicalismo islamico alimentarono la convinzione che la politica estera di Obama fosse incoerente e debole. Secondo i sondaggi Gallup, la percentuale di americani che ritenevano che Obama non fosse sufficientemente rispettato nel mondo era passata in sei anni dal 20% al 58%.

Sia sulle elezioni di mid-term del 2010 sia su quelle del 2014 pesò tuttavia anche l’incapacità democratica di mobilitare appieno una coalizione elettorale che includesse giovani, minoranze e donne. Pesò cioè il mancato sfruttamento di alcune grandi tendenze demografiche che avevano trasformato gli S. U. e che fino allora avevano avvantaggiato il Partito democratico. Tra queste vi era uno squilibrio di genere: il 53% della popolazione era femminile e nelle elezioni presidenziali del 2012 le donne avevano votato in maggioranza per il Partito democratico (con uno scarto di circa 10 punti percentuali).

Soprattutto, il mutamento dei processi migratori aveva modificato in profondità il volto di alcune regioni degli Stati Uniti. La popolazione definita nel censimento come ‘ispanica o latina’ – ossia di origine latino-americana – era passata dal 12,5% di quella totale nel 2000 al 17,1% del 2014. Si trattava di un aumento distribuito in quasi tutti gli Stati dell’Unione, ma più marcato ovviamente in quelli del Sud-Ovest, al confine del Messico, dal quale proveniva la gran parte dei nuovi immigrati. Il tema dell’immigrazione fu al centro del dibattito politico durante i due mandati presidenziali di Obama, che nel novembre del 2014 promulgò un ordine esecutivo con l’obiettivo di regolarizzare lo status di almeno una parte dei quasi 12 milioni di immigrati che risiedevano illegalmente negli Stati Uniti. La forte opposizione dei repubblicani a qualsiasi sanatoria e le loro posizioni dure sul tema indussero molti ‘ispanici’ a votare per il Partito democratico, diventando una delle componenti cruciali della coalizione che portò Obama alla Casa Bianca (nel 2012 il voto ‘ispanico’ andò per il 71% a Obama e per il 27% a Romney). Una coalizione, questa, nella quale centrale sembra essere stato il peso del voto under 30, che nelle due elezioni presidenziali del 2008 e del 2012 andò in larghissima maggioranza (rispettivamente 66% a 32% e 60% a 36%) a Obama. E un voto che sembrava riflettere una trasformazione più generale di alcuni orientamenti di fondo della società statunitense, come evidenziato anche dalla sentenza della Corte suprema del giugno 2015 che dichiarava incostituzionali le leggi statali che vietavano i matrimoni omosessuali.

Bibliografia: Z. Laïdi, Le monde selon Obama, Paris 2010; The Barack Obama presidency: a two year assessment, ed. J. Davis, New York 2011; R.L. Hetzel, The great recession: market failure or policy failure?, New York 2012; R. Singh, Barack Obama’s post-American foreign policy: the limits of engagement, London-New York 2012; T. Chuck, The stranger: Barack Obama in the White House, New York 2014; American identity in the age of Obama, ed. A.A. Barreto, R.L. O’Bryant, New York-Abingdon 2014; Barack Obama and the myth of a post-racial America, ed. M. Ledwidge, K. Verney, I. Parmar, New York-Abingdon 2014; M.Keller, Obama’s time: a history, Oxford-New York 2015.

Architettura di Livio Sacchi. – Il panorama statunitense appare in generale caratterizzato da grande maturità linguistica e tecnologica, oltre che da crescente attenzione al tema della sostenibilità ambientale. Le prime cinque città più popolate si confermano, nell’ordine: New York, Los Angeles, Chicago, Houston e Filadelfia. Se invece si guarda alle aree metropolitane nel loro insieme, quella di Washington, che include anche Baltimora e Arlington, sale al terzo posto, con un’area urbanizzata che si sviluppa senza soluzioni di continuità in quattro Stati, oltre che nel Distretto federale. Segue la Greater San Francisco bay area, che comprende, oltre a San Francisco, San José e Oakland. New York resta al primo posto, con quasi 24 milioni di abitanti su di un’area che investe anch’essa quattro Stati: oltre allo stesso Stato di New York, New Jersey, Connecticut e Pennsylvania. Meno chiare le classifiche delle città più attente alla ecosostenibilità, se non altro perché derivanti da indicatori meno oggettivi: spiccano comunque alcune città di medie dimensioni della costa nord-occidentale, da Seattle a Portland, e alcuni noti centri universitari, da Berkeley a Cambridge.

Gli S. U. continuano a esportare progettualità architettonica dappertutto nel mondo, forti di strutture professionali altamente competitive e molto ben organizzate. Fra i grandi studi statunitensi, al primo posto, almeno in termini di entrate, si è collocato il gruppo Gensler di San Francisco (con trenta sedi negli S. U., tre in America Meridionale, una a Londra, ancora tre nei Paesi del Golfo, otto in Asia, una in Australia); Perkins+Will di Chicago è quinto; HOK di St. Louis ottavo; lo storico studio SOM, Skidmore Owings & Merrill di New York nono; KPF, Kohn Pederson Fox, ancora di New York, decimo. A tali società si deve la gran parte delle torri più alte e dei complessi edilizi più estesi, oltre a una lunga serie di impegnative tipologie, aeroportuali, sportive, universitarie e museali, per lo più realizzate nel continente asiatico, oltre che negli stessi S. U.: in Medio Oriente, segnatamente nei Paesi arabi del Golfo; nelle regioni petrolifere emergenti dell’Asia Centrale, dall’Azerbaigian al Kazakistan; in Estremo Oriente, cioè in Cina, nella Repubblica di Corea e in Giappone, Paesi in cui sta tuttavia aumentando il ricorso diretto a studi locali.

Tale esportazione progettuale vale anche per un’ulteriore serie di interventi, alcuni dei quali di minori dimensioni, ma di elevata qualità estetica: si pensi alla impegnativa Cidade da cultura de Galicia (2011) di Peter Eisenman a Santiago de Compostela; al nuovo Centro ricerche i.lab (2012) realizzato da Richard Meier per Italcementi a Bergamo; all’hotel e cantina Marqués de Riscal (2006) a Elciego e alla nuova sede della Fondation Louis Vuitton (2014) a Parigi di Frank Gehry (v.). Fra i moltissimi progettisti di rilievo internazionale si segnalano Steven Holl, apprezzato sia negli S. U. sia all’estero, con una lunga serie di importanti edifici dal Camp bell sports center (2012) della Columbia University a New York al Seona Reid building (2014) della Glasgow School of art in Scozia, adiacente allo storico edificio di Charles Rennie Mackintosh del 1909; Thom Mayne con lo studio Morphosis (v.), di cui si ricordano il Perot Museum of nature and science (2013) a Dallas e l’Emerson College a Los Angeles (2014); lo studio Diller Scofidio+Renfro, che si è segnalato per i numerosi interventi sul complesso del Lincoln Center a New York, dall’espansione della Juillard School (2009), alla ristrutturazione dell’ingresso del New York State theater (2010) fino alla risistemazione degli spazi pubblici (2010); Eric Owen Moss, che ha continuato ad affiancare l’attività didattica a quella professionale ed è, fra l’altro, autore della Samitaur Tower a Culver City in California realizzata nel 2010; Tod Williams e Billie Tsien, responsabili della riuscita sede della Barnes Foundation (2012), nuovo spazio museale a Filadelfia le cui sistemazioni paesaggistiche sono state affidate allo studio Olin.

Simmetricamente, gli S. U. continuano a essere aperti ai più qualificati progettisti internazionali, soprattutto per le fabbriche che richiedono un livello qualitativo di prestigio quali, per es., i nuovi musei. È il caso degli svizzeri Herzog & de Meuron con il Parrish art museum (2012) a Water Mill, New York (con Ascan Mergenthaler), costituito da un lunghissimo (più di 180 m) doppio padiglione a capanna, e con il Pérez art museum (2013) a Miami; dei giapponesi Shigeru Ban (v.) con l’Art Museum (2014) di Aspen, Colorado, in un contesto naturale di grande bellezza, caratterizzato da un semplice volume parallelepipedo racchiuso da un’originale griglia composta da resina e fibra di carta con una impiallicciatura in legno naturale, e Tadao Ando (v.) con l’ampliamento del Clark art institute (2014) a Williamstown, Massachusetts (con Annabelle Selldorf); dell’italiano Renzo Piano (v.) con le addizioni allo Isabella Stewart Gardner museum (2012) a Boston, al il Piano Pavilion del Kimbell art museum (2013) a Fort Worth (Texas) e agli Harvard Art Museums (2014) a Cambridge, Massachusetts, che riuniscono, sotto uno stesso straordinario tetto vetrato, i diversi musei della prestigiosa università.

Né mancano numerosi esempi di grande interesse architettonico anche fra le opere di studi meno noti. Nell’ambito della case unifamiliari, tradizionale terreno di sperimentazione formale per gli architetti più giovani, si ricordano la Xeros Residence (2006) a Phoenix (Arizona) di Blank Studio, caratterizzata da volumi essenziali e scabre superfici metalliche, e le due case a Bedford, New York e Camden, Maine di Toshiko Mori, entrambe completate nel 2013. In ambito pubblico, si segnalano: la Camino Nuevo high school (2006) di Daly Genik Architects a Los Angeles, significativa espressione di una progettualità a basso costo, ma socialmente responsabile; la ristrutturazione e l’ampliamento della Stapleton Branch library (2013) per la New York public library a Staten Island (New York) realizzata con sobrietà da Andrew Berman; la nuova sede della Corte di giustizia (2014) a Salt Lake City (Utah) di Thomas Phifer and Partners, caratterizzata da simboliche trasparenze e da un’algida schermatura frangisole in alluminio bianco; i numerosi interventi di edilizia residenziale sociale di Patrick Tighe per la municipalità di West Hollywood, California.

È interessante osservare come, dopo l’11 settembre 2001, si sia sviluppata una vera e propria cultura della sicurezza che, applicata gli edifici, ha visto la sperimentazione di nuove tecnologie e, soprattutto, ha richiesto ai progettisti in generale e, in particolare ai paesaggisti, di dissimularne opportunamente i dispositivi. Il department of Defense ha di recente approvato i nuovi Minimum antiterrorism standards for buildings da applicare agli edifici considerati obiettivi sensibili, ma anche, più in generale, a ogni tipo di edificio. Si segnala, in proposito, che l’impegnativa ricostruzione del World trade center, attualmente ancora in corso, ha fatto registrare il completamento di un’importante serie di edifici, fra cui One WTC, la cosi-detta Freedom Tower (2014), firmata congiuntamente da Daniel Libeskind e David Childs, che con i suoi 546 m, è la torre più alta dell’intero complesso.

Si ricorda infine che negli S. U. continuano a essere concentrate alcune fra le migliori e più avanzate scuole universitarie di architettura e ingegneria del mondo, quali, per es.: Harvard, MIT (Massachusetts Institute of Technology), Cornell, Columbia, Cooper Union, Yale e Princeton sulla costa orientale; University of California Berkeley, UCLA (University of California Los Angeles), USC (University of Southern California) e SCI-Arc (Southern California Institute of Architecture) sulla costa occidentale.

Letteratura di Valerio Massimo De Angelis. – La letteratura statunitense del nuovo millennio è stata influenzata in profondità dal trauma degli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, che ha radicalmente mutato l’atteggiamento di scrittori e scrittrici verso la questione della rappresentabilità (o irrappresentabilità) di un ‘reale’ dolorosamente tangibile. Lo dimostra l’interesse di Thomas Pynchon (n. 1937) per il più tipico dei generi letterari diretti a investigare in dettaglio la ‘realtà’, il detective novel, con Inherent vice (2009; trad. it. Vizio di forma, 2011), ambientato nella California controculturale dei primi anni Settanta del Novecento, e Bleeding edge (2013; trad. it. La cresta dell’onda, 2014), che affronta direttamente l’11 settembre in controcanto con l’esplosione del mondo virtuale di Internet. Lo shock prodotto dal crollo delle Twin Towers di New York ha dato vita a una sorta di sottogenere narrativo, in cui si sono cimentati alcuni dei più importanti scrittori contemporanei. Don DeLillo (n. 1936) focalizza lo sguardo sull’immagine degli uomini che si gettano dal World Trade Center in fiamme in Falling man (2007; trad. it. L’uomo che cade, 2008) e, quasi come per anestetizzare il dolore di quell’esperienza, ambienta il successivo Point omega (2010; trad. it. Punto omega, 2010) in un catatonico deserto; Jay McInerney (n. 1955) descrive la subitanea ridefinizione delle esistenze dei newyorkesi in The good life(2006; trad. it. Good life, 2006); prima di congedarsi dal mondo, John Updike (1932-2009) si è allontanato dalle atmosfere suburbane a lui così consone per esaminare la mentalità del ‘nemico’ in Terrorist (2006; trad. it. Terrorista, 2007); ma anche un romanzo ambientato in un desolato Nebraska come The echo maker (2006; trad. it. Il fabbricante di eco, 2008) di Richard Powers (n. 1957) risuona appunto dell’eco di quella tragedia. Nel 2015 si è spento il più importante dei romanzieri storici americani dell’ultimo mezzo secolo, Edgar L. Doctorow (n. 1931), che nel sibillino Andrew’s brain (2014) aveva illustrato le conseguenze delle psicosi postraumatiche.

Il romanzo che forse meglio restituisce il senso dell’11 settembre è però Extremely loud and incredibly close (2005; trad. it. Molto forte, incredibilmente vicino, 2005) di Jonathan Safran Foer (n. 1977), rappresentante di una letteratura, quella ebraico-americana, che più di ogni altra ha familiarità con i traumi storici. Michael Chabon (n. 1963), per es., li disloca nell’ucronia di The Yiddish policemen’s union (2007; trad. it. Il sindacato dei poliziotti yiddish, 2007). Philip Roth (n. 1933) preferisce derive più allegoriche con Everyman (2006; trad. it. 2007) e con Exit ghost (2007; trad. it. Il fantasma esce di scena, 2008) chiude il ciclo del suo antieroe preferito, Nathan Zuckerman. In Foreign bodies (2010; trad. it. Corpi estranei, 2011) Cynthia Ozick (n. 1928) si distanzia dalle preoccupazioni per l’identità ebraico-americana scavando nella biografia di Henry James. Tra le nuove leve spiccano Nathan Englander (n. 1970) e Nicole Krauss (n. 1974). Nel 2007 si sono spenti Tillie Olsen (n. 1912), Grace Paley (n. 1922) e Norman Mailer (n. 1923).

Mentre Richard Ford (n. 1944) ha proseguito in Let me be Frank with you (2014; trad. it. Tutto potrebbe andare molto peggio, 2015) la sua minimalista anatomia dell’America suburbana, sul versante di una ‘letterarietà’ assai più autoconsapevole si sono mossi Jonathan Lethem (n. 1964) con Chronic city (2009; trad. it. 2010), Michael Cunningham (n. 1952) con By nightfall (2010; trad. it. Al limite della notte, 2010), John Barth (n. 1930) con Every third thought (2011), Jeffrey Eugenides (n. 1960) con The marriage plot (2011; trad. it. La trama del matrimonio, 2011) e John Irving (n. 1942) con Last night in Twisted River(2009; trad. it. Ultima notte a Twisted River, 2010) e In one person (2012; trad. it. In una sola persona, 2012), controverso romanzo sulla bisessualità. La dimensione metaletteraria domina sia Travels in the scriptorium (2007; trad. it. Viaggi nello scriptorium, 2007) di Paul Auster (n. 1947) sia The anthologist (2009; trad. it. L’antologista, 2012) di Nicholson Baker (n. 1957), ed entrambi esplorano sessualità ‘non allineate’ – Auster in Invisible (2009; trad. it. Invisibile, 2009) e Baker in House of holes (2011; trad. it. La casa dei buchi, 2011) – come fanno, in modo a volte provocatoriamente ‘maschile’, anche Bret Easton Ellis (n. 1964) in Imperial bedrooms (2010; trad. it. 2010), Russell Banks (n. 1940) in Lost memory of skin (2011; trad. it. La memoria perduta della pelle, 2012) e Chuck Palahniuk (n. 1962) in Beautiful you (2014).

Le scrittrici americane sono apparse in grado di destabilizzare i clichés sulle identità di genere in modo meno esplicito e più sottile, muovendosi con disinvoltura tra diversi generi letterari e cifre stilistiche, come nel caso della straordinariamente prolifica Joyce Carol Oates (n. 1938), che sa piegare alle sue esigenze il gotico in The accursed (2013; trad. it. Il maledetto, 2015) o il thriller metaletterario in Jack of spades (2015); di Joan Didion (n. 1934), che nell’autobiografico Blue nights (2011; trad. it. 2012) elabora il peggiore dei lutti, quello della perdita di una figlia; di Anne Tyler (n. 1941), che in The beginner’s goodbye (2012; trad. it. Guida rapida agli addii, 2012) ribadisce la sua abilità nello scavare nelle esistenze meno appariscenti. Solo nel 2015 è uscito Go set a watchman di Harper Lee (n. 1926),sequel di uno dei romanzi di maggior successo del Novecento, l’ambiguamente antirazzista To kill a mockingbird(1960; trad. it. Il buio oltre la siepe, 1960), ma in realtà scritto prima di quest’ultimo e pubblicato 55 anni dopo. Sul fronte della letteratura più ‘popolare’ vanno ricordati anche i nomi di autrici di letteratura fantasy per adolescenti come Suzanne Collins (n. 1962) e Veronica Roth (n. 1988), autri ci, rispettivamente, delle fortunatissime trilogie The hunger games (2008-10; trad. it. 2009-12) e Divergent (2011-13; trad. it. 2012-14).

Un tratto distintivo della narrativa degli ultimi dieci anni è l’attenzione per la storia recente, al centro di Freedom (2010; trad. it. Libertà, 2011) di Jonathan Franzen (n. 1959), di The two hotel Francforts (2013) di David Leavitt (n. 1961), di Tree of smoke (2007; trad. it. Albero di fumo, 2009) di Denis Johnson (n. 1949), e di 11/22/63 (2011; trad. it. 22/11/’63, 2011) del ‘re dell’horror’, Stephen King (n. 1947), che qui riscrive l’omicidio Kennedy. La ricerca storica prende invece le forme del crime novel in Blood’s a rover (2009; trad. it. Il sangue è randagio, 2010) e Perfidia (2014; trad. it. 2015) di James Ellroy (n. 1948). William T. Vollmann (n. 1959) va ancora più a ritroso nel passato del suo Paese con la quinta puntata del monumentale affresco storico di Seven dreams, ovvero The dying grass. A novel ofthe Nez Percé war (2015), sulla resistenza nativo-americana nella seconda metà dell’Ottocento, mentre in The road (2006; trad. it. La strada, 2007) Cormac McCarthy (n. 1933) proietta il suo interesse persino morboso per gli angoli più oscuri della realtà statunitense in un desolato futuro postapocalittico, che per il Robert Coover (n. 1932) di The Brunist day of wrath (2014), sequel del suo romanzo d’esordio di mezzo secolo fa, è qualcosa di molto più ‘presente’. Nel 2008 si è tolto la vita David Foster Wallace (n. 1962), che ha lasciato ai posteri l’incompiuto The pale king(pubblicato postumo nel 2011; trad. it. Il re pallido, 2011). Tra le altre perdite vanno registrate quelle di J.D. Salinger (1919-2010) e Gore Vidal (1925-2012).

Anche la letteratura afroamericana – che nel 2006 ha visto la scomparsa di Octavia E. Butler (nata nel 1947) e nel 2014 quella di Maya Angelou (nata nel 1928) e di Amiri Baraka, nome d’arte di Everett LeRoi Jones (nato nel 1934) – ha rielaborato la memoria storica e i suoi traumi, a partire da quello della schiavitù, che il premio Nobel Toni Morrison (n. 1931) ripropone in tutta la sua drammaticità in A mercy (2008; trad. it. Il dono, 2009), esempio di quella neo-slave narrative in cui si cimentano anche Marie-Elena John (n. 1963) e Noni Carter (n. 1991), laddove God help the child (2015) denuncia la contraddittoria vena di razzismo interno che attraversa la stessa comunità nera e che porta alcuni dei propri membri a interiorizzare i pregiudizi della cultura bianca e a stigmatizzare chi ha la pelle più nera. La caribica Jamaica Kincaid (n. 1949) preferisce invece la dimensione autobiografica, seguita anche in See now then (2013; trad. it. Vedi adesso allora, 2014), e Ishmael Reed (n. 1938) esercita la sua vena satirica in Juice! (2011).

La vitalità della narrativa indiano-americana si manifesta nel virtuosismo di Gerald Vizenor (n. 1934) in Father Meme (2008) e Shrouds of white earth (2010), nella passione con cui William Least Heat-Moon (n. 1939) racconta le sue esperienze di viaggio, nello stile quasi faulkneriano di Louise Erdrich (n. 1954) e nella sfida a ogni cliché sulle identità etniche che Sherman Alexie (n. 1966) propone nel romanzo per adolescenti The absolutely true diary of a part-time Indian (2007; trad. it. Diario assolutamente sincero di un indiano part-time, 2008), e nella raccolta di racconti e poesie War dances (2009; trad. it. Tentativi di volo, 2010).

Le letterature della migrazione, nella nazione dei migranti per eccellenza, si caratterizzano per l’estrema varietà delle declinazioni del rapporto tra cultura angloamericana e le diverse culture d’origine. La letteratura sinoamericana ha tuttora le sue migliori esponenti in Maxine Hong Kingston (n. 1940), autrice del memoir in versi I love a broad margin to my life (2011), e Amy Tan (n. 1952) che in The valley of amazement (2014; trad. it. La valle delle meraviglie, 2014) ricostruisce la Cina del primo Novecento. Della comunità coreano-americana scrive Chang-rae Lee (n. 1965), mentre Monique Truong (n. 1968), rifugiata dal Vietnam, con Bitter in the mouth (2010) adotta un linguaggio intimista non connotato etnicamente. Dall’India arrivano le voci di Bharati Mukherjee (n. 1940), di Chitra Banerjee Divakaruni (n. 1956), e di Jhumpa Lahiri (n. 1967), autrice del romanzo storico The lowland (2013; trad. it. La moglie, 2013) che da anni vive in Italia e scrive anche in italiano. Il Medio Oriente è ben rappresentato da Khaled Hosseini (n. 1965), nato in Afghānistān e autore del fortunato A thousand splendid suns (2007; trad. it. Mille splendidi soli, 2007).

Tra le letterature della migrazione interna alle Americhe la più importante è quella messico-americana, con Rudolfo Anaya (n. 1937), Denise Chávez (n. 1948), Ana Castillo (n. 1953) e Sandra Cisneros (n. 1954). Dall’isola di Hispaniola arrivano il dominicano Junot Díaz (n. 1968) con The brief wondrous life of Oscar Wao (2007; trad. it. La breve favolosa vita di Oscar Wao, 2008), e l’haitiana Edwidge Danticat (n. 1969) con Brother I’m dying (2007; trad. it. Fratello, sto morendo, 2008). La letteratura cubano-americana, che nel 2013 ha perso Oscar Hijuelos (n. 1951), può contare sulla verve di Cristina García (n. 1958; King of Cuba, 2013).

La poesia statunitense contemporanea presenta un’estrema eterogeneità di tendenze, dal neoggettivismo di Louise Glück (n. 1943) all’attenzione spasmodica per il linguaggio di John Ashbery (n. 1927), Lyn Hejinian (n. 1941) e Charles Bernstein (n. 1950); dal convinto impegno politico e femminista di Alicia Ostriker (n. 1937) all’anatomia della vita quotidiana più ordinaria condotta con un tono quasi prosaico da Stephen Dunn (n. 1939) e Billy Collins (n. 1941) e con le cadenze del monologo drammatico da Carl Dennis (n. 1939); dall’infinito life poem elaborato da Rachel Blau DuPlessis (n. 1941) alle raffinate sperimentazioni con il ‘verso quantitativo’ di Richard Howard (n. 1929), con la forma del ‘verso lungo’ di C.K. Williams (n. 1936) e Jorie Graham (n. 1950), e con l’uso delle nuove tecnologie di Ron Silliman (n. 1946); né si può dimenticare l’indefessa energia con cui Lawrence Ferlighetti (n. 1919) e Gary Snyder (n. 1930) tengono alta la bandiera dell’ancora pulsante poesia beat. Negli ultimi anni si sono spenti Louis Simpson (1923-2012), Adrienne Rich (1929-2012), John Hollander (1929-2013) e Mark Strand (1934-2014).

La poesia afroamericana esprime forme originali basate sulla contaminazione con i ritmi della musica nera grazie a Sonia Sánchez (n. 1934), Yusef Komunyakaa (n. 1941), Nikki Giovanni (n. 1943), Wanda Coleman (1946-2013), Rita Dove (n. 1952), Cornelius Eady (n. 1954), Kevin Young (n. 1970) e Tracy K. Smith (n. 1972). Nel 2010 è scomparsa Lucille Clifton (n. 1936). Tra le voci poetiche ‘etniche’ più rilevanti vanno citate quelle delle poetesse nativo-americane Linda Hogan (n. 1947), Joy Harjo (n. 1951) e Luci Tapahonso (n. 1953), primo poeta laureato della nazione navajo; dei chicani Gary Soto (n. 1952) e Lorna Dee Cervantes (n. 1954); delle sinoamericane Marilyn Chin (n. 1955) e Li-Young Lee (n. 1957); della libanese-americana Etel Adnan (n. 1925); della nippo-americana Janice Mirikitani (n. 1941); di Kimiko Hahn (n. 1955), di origini nippo-tedesche; e di Naomi Shihab Nye (n. 1952), nata in Palestina. Assai vivace è la ‘colonia’ nuyorican, composta da autori portoricani che vivono a New York come i molti membri del Nuyorican Café, tra i quali spicca Giannina Braschi (n. 1953).

In campo teatrale continuano a dominare la scena i veterani Edward Albee (n. 1928), Sam Shepard (n. 1943), Tina Howe (n. 1937), John Guare (n. 1938) e David Rabe (n. 1940). A questa generazione più anziana si affiancano gli autori che si sono affermati negli anni Ottanta del Novecento e che sanno muoversi agilmente tra teatro, cinema e televisione, come innanzitutto David Mamet (n. 1947), e poi Marsha Norman (n. 1947), John Patrick Shanley (n. 1950), Donald Margulies (n. 1954), Tony Kushner (n. 1956), Richard Greenberg (n. 1958), Neil LaBute (n. 1963) e l’afroamericana Suzan-Lori Parks (n. 1963). Le drammaturgie ‘etniche’ hanno rappresentanti di rilievo nella cubano-americana María Irene Fornés (n. 1930), nella chicana Cherríe Moraga (n. 1952), nel nippo-americano Philip Kan Gotanda (n. 1951) e nel sino-americano David Henry Hwang (n. 1957).

Bibliografia: Native authenticity. Transnational perspectives on native American literary studies, ed. D.L. Madsen, Albany 2010; H. Meyers, Identity papers. Contemporary narratives of American jewishness, Albany 2011; La letteratura americana dal 1900 a oggi. Dizionario per autori, a cura di L. Briasco, M. Carratello, Torino 2011; J.N. Duvall, The Cambridge companion to American fiction after 1945, Cambridge 2012; K. Hume, Aggressive fictions. Reading the contemporary American novel, Ithaca 2012; Contemporary African American literature. The living canon, ed. L. King, Sh. Moody-Turner, Bloomington 2013; The Methuen drama guide to contemporary American playwrights, ed. M. Middeke, P.P. Schnierer, Ch. Innes, M.C. Roudané , New York 2013; C. Scarpino, C. Schiavini, M.S. Zangari, Guida alla letteratura degli Stati Uniti. Percorsi e protagonisti (1945-2014), Bologna 2014; F. Vittorini, Narrativa USA 1984-2014. Romanzi, film, graphic novel, serie TV, videogame e altro, Bologna 2015; The Cambridge companion to modern American poetry, ed. W. Kalaidjian, New York 2015.

Cinema di Bruno Roberti. – La svolta storica e geopolitica determinata dall’attentato, ‘in diretta’ mediatica, alle Twin Towers, dell’11 settembre 2001 ha influito anche sull’immaginario collettivo, e dunque sul cinema statunitense, procurando un sommovimento non solo tematico, ma anche linguistico e narrativo, metabolizzando nei nuovi stili di regia americani gli elementi del trauma, della violenza, del disorientamento, e perfino dell’ambiguità insita in ogni immagine e punto di vista. Il cinema negli S. U. ha, nel nuovo millennio, incrementato e mescolato la molteplicità dei generi, le modalità produttive, i modelli di serialità, il ventaglio di risorse tecnologiche di ripresa e di effetti speciali, costituendo una produzione commerciale sempre più in dialettico rapporto con l’orizzonte del cinema d’autore. Il cosiddetto cinema postclassico ha definito una serie di fenomeni estetici e produttivi: una ‘nuova spettacolarità’ che ha inteso prescindere dal sistema degli studios, ma ne ha incorporato le modalità all’interno di un modello di cinema indipendente teso a sviluppare la lezione europea delle nouvelles vagues, instaurando un rapporto di complicità con lo spettatore, rendendone più fruibili le innovazioni di linguaggio e formando una nuova generazione di autori-produttori, ancora attivi e determinanti nei primi anni Duemila (Martin Scorsese (v.), Steven Spielberg, Brian De Palma, George Lucas, Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich, Jerry Shatzberg, Sydney Pollack); un regime narrativo e un procedimento di montaggio che scompaginano la cronologia e i nessi classici del racconto; il ritorno al codice dei generi con una nuova consapevolezza ‘citazionista’ e una ironia tutta postmoderna; una ripresa dello stile classico, secondo una linea di rivisitazione critica intensificata e magniloquente, dell’epopea americana; una ripresa del melodramma sentimentale, riletto in chiave ironico-nostalgica, o enfatizzato ribaltandone i canoni. Sono tutte tendenze che nel nuovo millennio si sono potenziate ed estremizzate.

Sul piano della spettacolarità si è assistito a un’osmosi tra il cosiddetto blockbuster (film di largo consumo) e lo stile di alcuni autori, nel nome di un’intensificazione di violento impatto, con conseguente coinvolgimento empatico del pubblico. Si è sviluppato così uno stile roboante e frenetico, in cui l’azione, l’intreccio, la costruzione spaziale delle inquadrature sono stati messi al servizio di uno stimolo emotivo continuo, provocando però insieme un distanziamento ironico uguale e contrario alla violenza delle immagini. Se Quentin Tarantino (v.) è l’esempio più evidente di ciò, si sono segnalati cineasti che hanno rideclinato l’action-movie spesso commisto ad ambientazioni futuribili, fantascientifiche o avventurose: Antoine Fuqua, Michael Bay, John Woo, Gore Verbinski, Catherine Bigelow, Andrew Niccol, Darren Aronofsky, Paul Verhoeven.

Nell’ambito della decostruzione narrativa, dello scompaginarsi spazio-temporale si è assistito allo sviluppo di maggiori novità stilistiche: narrazione e montaggio complessi, decostruzione della temporalità, finali aperti, ambiguità del punto di vista, uso massiccio della soggettiva e della mobilità della macchina da presa, decomposizione e frammentazione tanto dell’immagine quanto dell’inquadratura, amplificazione del suono, sinestesia e qualità ipnotica delle immagini. L’esempio più recente è il cinema di Christopher Nolan (v.) che esplora il confine incerto tra percezione, identità e sogno. Ma il lavoro più emblematico rimane quello di David Lynch che, con Mulholland drive (2001), Palma d’oro al Festival di Cannes, e Inland empire (2006; Inland empire - L’impero della mente), ha costruito labirintici universi filmici immaginando un nesso tra il cinema e l’inconscio, tra le immagini e il lato oscuro della mente, e ha esteso la sua creatività realizzando una serie di enigmatici cortometraggi (DumbLand, Rabbits, entrambi del 2002) e componendo musica ipnotica, nonché progettando sul web un sito personale dove creare le sue immaginazioni.

Altri esempi sono quelli di un cineasta singolare e visionario come M. Night Shyamalan, che ha costruito atmosfere inquietanti al limite del paranormale con Unbreakable (2000; Unbreakable - Il predestinato), Signs(2002), The village (2004), Lady in the water (2006), The happening (2008; E venne il giorno), The last airbender (2010; L’ultimo dominatore dell’aria), After earth (2013), The visit (2015); del cinema di David Fincher, fatto di climi ossessivi e parossistici, con Panic room (2002), Zodiac (2007), The curious case of Benjamin Button (2008; Il curioso caso di Benjamin Button), The social network (2010), The girl with the dragon tattoo (2011; Millennium - Uomini che odiano le donne), Gone girl (2014; L’amore bugiardo); di Richard Linklater, di Michel Gondry.

Sul piano della contaminazione e della ridefinizione dei generi si è assistito al grande successo di film ispirati a celebri fumetti (v. fumetto: Fumetto e cinema) e ai loro supereroi (soprattutto della Marvel), inaugurato da un autore come Sam Raimi con i tre Spider-Man (2002-07) e cui hanno contribuito in modo personale registi come Ang Lee con Hulk (2003), James Mangold con The Wolverine (2013; Wolverine - L’immortale), Zack Snyder con Man of steel (2013; L’uomo di acciaio).

La science-fiction e il fantasy hanno occupato in modo massiccio l’industria cinematografica statunitense, costituendo il genere prediletto di registi come James Cameron (v.) o Peter Jackson, consentendo ai fratelli Andy e Lana Wachowski di ideare la saga di Matrix (1999-2003) e di raccontare, con grande uso di effetti speciali, mondi distopici e futuri possibili, in V for Vendetta (2005; V per Vendetta), Cloud atlas (2012, in coregia con Tom Tykwer), Jupiter ascending (2015; Jupiter - Il destino dell’universo); a Richard Kelly di raffigurare universi paralleli il cui mistero si mescola al quotidiano in Donnie Darko (2001), Southland tales (2006; Southland tales - Così finisce il mondo), The box (2009); a Robert Rodriguez di dar vita a due saghe fantasociologiche di successo: Spy kids (2001-11) e Syn City(2005-2014), dal fumetto di Frank Miller; a J.J. Abrams di elaborare personalissimi sequel o remake come Mission: Impossible III (2006), Star Trek (2009) e Star Trek -Into darkness (2013), Star wars. The Force awakens (2015; Star wars. Episodio VII - Il risveglio della Forza). Mentre registi affermatisi nelle decadi precedenti hanno confermato la vena fantastico-avventurosa: Ridley Scott con rivisitazioni di miti storici e dell’immaginario collettivo in Gladiator (2000; Il gladiatore), Kingdom of heaven (2005; Le crociate -Kingdom of heaven), Robin Hood (2010), Prometheus (2012), Exodus: gods and kings (2014; Exodus: dei e re), The Martian (2015; Sopravvissuto).

L’incessante lavoro sull’immaginario collettivo e sui mi ti americani di Spielberg è divenuto sempre più universale, assumendo cadenze a volte favolistiche e a volte civili, ma conservando la potenza metaforica e immaginifica del suo stile con A.I. - Artificial Intelligence (2001; A.I. - Intelligenza artificiale), su sceneggiatura di Stanley Kubrick che rilegge la fiaba di Pinocchio in chiave fantascientifica, Minority report (2002, da Philip K. Dick), War of the worlds (2005; La guerra dei mondi), da H.G. Wells, ma rileggendo anche la storia americana in Munich (2005), Lincoln (2012),Bridges of spies (2015; Il ponte delle spie).

Tim Burton ha scatenato la sua fantasia visiva, venata di dark continuando a tracciare i suoi ritratti di outsider in Big fish (2003; Big fish - Le storie di una vita incredibile),Sweeney Todd (2007; Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street), Alice in Wonderland (2010), Dark shadows (2012), Big eyes (2014). Robert Zemeckis ha sperimentato in 3D la materializzazione di visioni fiabesche con Polar Express (2004), Beowulf (2007; La leggenda di Beowulf), A Christmas Carol (2009). George Lucas ha ripreso la saga di Star wars raccontandone gli antecedenti.

Un nuovo filone horror, estremo, truculento e stravagante ha visto all’opera Rob Zombie, James Wan, Eli Roth, Oren Peli, mentre veterani del genere come Tobe Hopper, John Carpenter, George A. Romero hanno continuato a essere attivi, così come Wes Craven, regista di culto dell’horror, scomparso nel 2015. Esempi notevoli di neowestern sono stati The three burials of Melquiades Estrada(2005; Le tre sepolture) di Tommy Lee Jones, Brokeback Mountain (2005; I segreti di Brokeback Mountain) di Ang Lee, singolare western gay (Leone d’oro a Venezia), Appaloosa (2008) di Ed Harris, 3:10 to Yuma (2007; Quel treno per Yuma) di James Mangold.

Molto frequentato il filone del film-fiaba che ha fatto un largo uso innovativo dell’animazione (quasi sempre in 3D), come in WALL·E (2008) di Andrew Stanton o in Rango (2011) di Gore Verbinski. Il racconto classico è ritornato ad assumere una centralità soprattutto come modello da adottare per affreschi storico-sociali, con risvolti politici anticonformisti, in autori che hanno raccontato in questi anni l’anima profonda degli S. U., le sue radici oscure. Esempio principe è il cinema di Clint Eastwood (v.), ma in questa tendenza si sono distinti anche cineasti come Paul Thomas Anderson con There will be blood (2007; Il petroliere), The Master (2012), Inherent vice (2014; Vizio di forma), da Thomas Pynchon, e Sam Mendes con Road to perdition (2002; Era mio padre), Jarhead (2005), Revolutionary Road (2008), Away we go (2009; American life), film che hanno tradotto in solidi impianti narrativi e in enfasi visiva le contraddizioni del sogno americano.

Sul genere del mélo sentimentale, venato di malinconica ironia come di delicata introspezione, hanno lavorato il prolifico Woody Allen, con un paio di esiti maiuscoli come Match point(2005) e Blue Jasmine (2013); James L. Brooks, dal tocco delicato e sommesso, e una figlia d’arte come Sofia Coppola, che ha declinato la commedia di sentimenti con un talento visivo non comune in Lost in translation (2003;Lost in translation - L’amore tradotto), Somewhere (2010) e The bling ring(2013). Un giovanilismo aspro e stravagante appartiene a cineasti come Larry Clark e Gregg Araki, mentre l’attore-regista John Cameron Mitchell ha mescolato identità e corpi transessuali, commedia e dramma, arditezze di stile al limite dell’hard in Hedwig and the Angry Inch (2001;Hedwig - La diva con qualcosa in più), Shortbus (2006; Shortbus - Dove tutto è permesso), Rabbit hole (2010).

L’introspezione psicologica e la ricerca di linguaggio si coniugano nelle storie di ‘diversità’ non solo sessuale girate da Gus Van Sant: dalle adolescenze devianti di Gerry (2002), Elephant (2003), Last days (2005), Paranoid Park (2007), Restless (2011; L’amore che resta) alle comunità ‘fuori norma’ di Milk (2008), Promised land (2012),The sea of trees (2015). Regista di commedie corali, dalla stravagante musicalità, è Wes Anderson (v.); mentre singolare è risultato Her (2013; Lei) di Spike Jonze, meditazione sui sentimenti nell’era del web.

I registi delle passate generazioni hanno confermato individualità autoriali notevoli: Coppola e De Palma si sono immersi in trame misteriose, oniriche, al limite del soprannaturale, il primo con Youth without youth (2007;Un’altra giovinezza), da Mircea Eliade, Tetro (2009; Segreti di famiglia), Twixt (2011), il secondo con gli hitchcockiani Femme fatale (2002) e Passion (2012); William Friedkin, Abel Ferrara, Paul Schrader e Monte Hellman hanno realizzato opere accomunate da penetranti indagini su paranoie, terrori, perversioni e psicosi contemporanee: il primo con Rules of engagement (2000; Regole d’onore), The hunted (2003; The hunted -La preda), Bug (2006; Bug – La paranoia è contagiosa), Killer Joe (2011); il secondo con R-Xmas (2001; Il nostro Natale), Mary (2005), Go go tales(2007), 4:44 Last days on Hearth (2011; 4:44 L’ultimo giorno sulla Terra), Welcome to New York (2014) e il personale omaggio allo ‘scandalo’ di un poeta Pasolini (2014); il terzo con Autofocus (2002), Dominion: prequel to theExorcist (2005), The Walker (2007), Adam resurrected (2008), The canyons (2013); il quarto è tornato a realizzare un film notevole nel 2011, Road to nowhere, opera metafilmica ambientata nel mondo del cinema. Jonathan Demme ha girato due remake cinefili (da Stanley Donen e John Frankenheimer), The truth about Charlie (2002) e The Manchurian candidate (2004), e due ritratti femminili ritmati da scelte musicali di culto: Rachel getting married (2008; Rachel sta per sposarsi) e Ricki and the Flash (2015; Dove eravamo rimasti). Robert Altman ci ha regalato il suo ultimo film, Radio America (2006), mentre, a loro modo suoi eredi, hanno scavato nella psiche e nel privato americani cineasti come Robert Benton, Alan Rudolph, Law rence Kasdan, Philip Kaufman, e nella coscienza sporca delle amministrazioni statunitensi Oliver Stone con i suoi pamphlet politici in forma di film.

Ma i registi che con più originalità di stile e linguaggio hanno tradotto in immagini la condizione umana nella società americana globalizzata e medializzata sono stati Steven Soderberg (v.), con una fitta schiera di titoli sempre interessanti, e Michael Mann con i suoi tesi e asciutti noir, radiografie urbane di fredda violenza e lucida introspezione: Collateral (2004), Miami Vice (2006), Public enemies (2009; Nemico pubblico), Blackhat (2015).

Sul cosiddetto neonoir che rivisita le atmosfere mistery con sensibilità contemporanea hanno lavorato i fratelli Joel ed Ethan Coen (v.), con vena sarcastica, mentre Jim Jarmush ha mescolato commedia, macabra ironia e atmosfere stravaganti in Broken flowers (2005) e nella storia di vampiri Only lovers left alive (2013; Solo gli amanti sopravvivono). Durante i primi anni Duemila hanno debuttato inoltre come registi, con esiti interessanti, una serie di celebri attori, a cominciare da Sean Penn (v.) con l’ecologico Into the wild (2007), e poi George Clooney (v.), Tim Robbins, John Turturro, Stacy Cochran, Jodie Foster, Angelina Jolie. Sull’elemento afroamericano e la sua cultura, ma anche sul ‘rimosso’ della società americana, ha lavorato, Spike Lee, il maggior rappresentante di questo cinema, con 25th hour (2002; La 25a ora), She hate me (2004; Lei mi odia), Inside man (2006), Oldboy (2013). Il successo della sensibilità asiatica e in particolare cinese negli S. U. è testimoniato da registi come Wayne Wang, Ang Lee, John Woo.

Il documentario (v.) ha visto in questi anni negli S. U. un originale sviluppo nei lavori sospesi tra satira e testimonianza di Michael Moore, nelle sottili denunce ad alto tasso politico di Errol Morris, nei film sperimentali e metafilmici di Mark Rappaport, nelle indagini sulla verità esistenziale dell’America profonda dell’italiano Roberto Minervini e, soprattutto, nei film di Frederik Wiseman, maestro nel racconto minuzioso, con sguardo personalissimo, del funzionamento delle istituzioni statunitensi e mondiali, dall’Università di Berkeley, alla National Gallery, al Crazy Horse. Infine, novità significativa del millennio è stato il trasferirsi di talenti registici, di idee narrative e visuali, nel territorio sempre più praticato dei serial TV (v. serialità): fertile campo, creativo e produttivo, delle industrie audiovisive statunitensi.