terrazzo

terrazzo In geomorfologia, entità morfologica costituita da una superficie sommitale di accumulo o di erosione, generalmente orizzontale o suborizzontale, delimitata a valle da una scarpata che costituisce una superficie di erosione che la interseca. L’intersezione fra queste due superfici viene indicata comunemente come ciglio (o bordo od orlo) del terrazzo. I t. si trovano frequentemente lungo i corsi dei fiumi e lungo le coste marine e lacustri, a quote più elevate rispetto al livello di base attuale; possono costituire anche delle forme di erosione legate al diverso comportamento delle rocce in relazione alla degradazione meteorica.

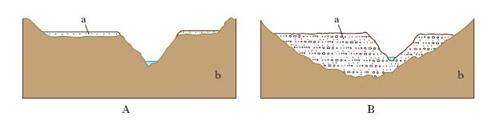

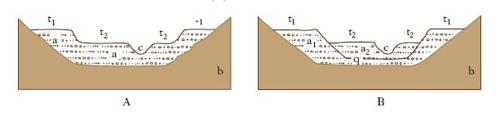

I t. fluviali costituiscono antiche superfici di origine fluviale che sono state incise dai corsi d’acqua, dando luogo alla formazione di scarpate. La loro genesi è legata all’abbassamento, locale o generale, del livello di base di una rete idrografica, a sua volta connesso a una fase di sollevamento tettonico e/o all’abbassamento del livello marino, che costringe i corsi d’acqua a scavare un alveo più profondo, isolando così, nei fianchi della valle, due ordini di ripiani in corrispondenza del primitivo livello delle acque. Altra causa di formazione dei t. fluviali è rappresentata dal clima (t. climatici), che determina fasi alterne di erosione e di accumulo all’interno dell’alveo di un corso d’acqua. A seconda che tali ripiani siano scavati nella roccia o in materiali alluvionali precedentemente deposti si distinguono: t. di erosione in roccia (orografici) e t. alluvionali (fig. 1). Nell’ambito di questi ultimi è possibile inoltre individuare t. costituitisi in un’unica formazione alluvionale (fig. 2A) e t. costituitisi in diverse formazioni alluvionali (fig. 2B). Fenomeni di sbarramento dei corsi d’acqua possono portare alla formazione di t. alluvionali successivamente all’eliminazione dell’ostacolo quando, con la conseguente ripresa erosiva del fiume, quest’ultimo incide i sedimenti che si erano deposti in precedenza all’interno delle valli. In condizioni normali, la cronologia relativa di formazione dei t. posti a quote differenti definisce come più antichi quelli che si trovano a quote più elevate, e come più recenti quelli posti a quote più basse. L’analisi di questi t. viene integrata anche dalla costruzione dei profili longitudinali e dalle relative pendenze, che si determinano correlando, in serie, i vari profili trasversali; questo consente, se l’operazione è eseguita correttamente, di risalire alle vecchie forme di fondovalle e allo stesso tempo di confrontare le pendenze attuali con quelle che aveva in passato il corso d’acqua. Questa indagine può evidenziare come la pendenza ricostruita nei profili longitudinali di vecchi livelli di t. possa essere superiore a quella dei t. più recenti e a quella dello stesso corso d’acqua; se i dislivelli tendono a diminuire spostandosi da monte verso valle si parla di t. convergenti o decrescenti; se invece i dislivelli tendono ad aumentare spostandosi verso valle e le pendenze dei t. più antichi risultano minori rispetto a quelli più recenti, si parla allora di t. divergenti o accrescenti. Un caso particolare è rappresentato dai t. fluviali in contropendenza, generalmente spiegati con l’ammissione di fenomeni tettonici che, sollevando in maniera differenziale i vari blocchi, determinano un sollevamento nel settore a valle maggiore rispetto al sollevamento del settore a monte.

I t. fluvioglaciali si formano in aree glaciali successivamente al ritiro dei ghiacci, quando si produce un intenso alluvionamento delle valli, le quali vengono così ingombrate da ingenti depositi di materiali fluvioglaciali, misti a detriti morenici. In seguito tali depositi vengono incisi dai corsi d’acqua, costretti ad aprirsi una via tra essi, e danno luogo alla formazione di terrazzi.

In ambiente marino, lungo le coste rocciose, si possono formare, come risultato dell’erosione e dell’allontanamento dei detriti, ripe di erosione o falesie e piattaforme di erosione o di abrasione; queste unità morfologiche, a seguito dei cambiamenti relativi del livello marino, possono emergere o restare sommerse e dare quindi luogo a ripiani e scarpate che, posti a diverse altezze, formano dei t. marini; su questi ultimi si rinvengono sedimenti relitti di antiche spiagge, oltre a resti fossili di organismi che vivevano su queste spianate a livello del mare. Un analogo fenomeno può essere presente in ambiente lacustre, dove la formazione dei t. è legata alle oscillazioni del livello del lago causate da motivi climatici tettonici oppure dall’approfondimento dell’emissario superficiale.