volta

Struttura di copertura di ambienti architettonici, caratterizzata dalla curvatura, concava all’interno, delle sue superfici. Le v. si distinguono in base alla forma geometrica della superficie d’intradosso. Quando tale superficie è unica la v. si dice semplice, quando invece è costituita da più superfici variamente intersecantisi è detta composta.

Tipologie di volte

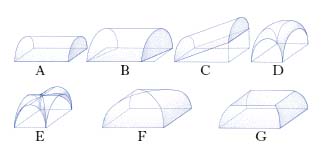

1.1 V. semplici. Le v. semplici più comuni sono: la v. a botte, la v. a bacino, la v. a vela; tipi moderni, frequentemente usati in strutture di cemento armato, sono le v. formate da iperboloidi e paraboloidi, per le quali è facilitata la costruzione delle casseforme. La v. a botte (fig. A) è costituita da una parte di superficie cilindrica: si può pensare generata da una retta (generatrice) che si muove parallelamente a se stessa toccando con un punto una determinata curva (direttrice). A seconda della forma di questa curva la v. a botte può essere: semicircolare, semiellittica, ribassata ecc. Quando la generatrice, nel moto di generazione della v., si mantiene perpendicolare al piano della direttrice si ha la v. a botte retta; quando la generatrice è inclinata in senso orizzontale si ha la v. in sbieco (fig. B); quando la generatrice è inclinata in senso verticale si ha la v. rampante (fig. C). Particolari tipi di v. a botte sono la v. anulare (che copre uno spazio con pianta a corona di cerchio) e la v. elicoidale (che copre uno spazio elicoidale).

La v. a bacino (o più propriamente cupola, ➔) può considerarsi generata dalla rotazione di una curva attorno a una retta verticale a essa solidale (asse della v.).

La v. a vela è ottenuta sezionando una v. o cupola semisferica con 4 (o più) piani verticali (fig. D) e togliendo le 4 (o più) semicalotte risultanti. 1.2 V. composte. Le v. composte più comuni sono: la v. a crociera, la v. a padiglione, la v. a schifo. La v. a crociera è formata (fig. E) dalle 4 superfici (spicchi, vele o unghie) ottenute eliminando le parti che rimangono al disotto delle linee d’intersezione di 2 v. a botte intersecantisi aventi la stessa freccia; la v. a padiglione è ottenuta (fig. F) eliminando le parti che rimangono al disopra delle medesime linee d’intersezione. La v. a schifo (o a specchio) è una v. a padiglione con la parte superiore tagliata da un piano orizzontale (fig. G). 1.3 Altri tipi. Numerose sono le forme delle v. (o cupole) composte: v. a ventaglio, con intradosso sostenuto da fasci di nervature a raggiera, ciascuno originato da un singolo punto d’imposta (colonna, pilastro, mensola); v. a ombrello, composta da numerosi spicchi (vele) impostati su una base poligonale; v. a lobi, composta da spicchi sferici (fusi) impostati su una base circolare polilobata.

Una particolare v. semplice è la v. a strombo (o strombata), costituita da una superficie conica tagliata da due piani verticali che formano le due direttrici di testata. La cosiddetta v. a stalattiti (con decorazioni a stalattiti che danno l’apparenza di una struttura composta di elementi sospesi) si riferisce a un motivo caratteristico dell’architettura islamica (muqarnas). Per v. (o soffitto) a carena, si intende un v. lignea in forma di chiglia di nave rovesciata.

Materiali e tecniche di costruzione

Dal punto di vista dei materiali impiegati, le v. possono essere in pietra da taglio o in laterizi, in muratura a sacco, in conglomerato cementizio (armato o non armato). Nelle v. costruite in passato si trovano spesso usati insieme materiali diversi: così è nelle v. che presentano la pietra e il laterizio nella costituzione dell’intradosso, e la muratura a getto o a sacco sui rinfianchi. Un tipo caratteristico di v. a struttura mista era quello detto alla romana, nel quale l’intradosso era costituito da un sottile strato di laterizi disposti di coltello, eseguito rapidamente e senza l’ausilio di speciali armature provvisorie, sul quale si gettava successivamente la muratura a sacco.

L’uso della v., che nelle sue forme più semplici fu conosciuta dalle antiche civiltà dell’Oriente, nelle regioni mesopotamiche e in Egitto, si sviluppò con eccellenza nell’architettura romana, che ne variò le forme e ne sviluppò le applicazioni grazie a un’approfondita conoscenza del comportamento statico, soprattutto nell’uso del conglomerato cementizio, che dava particolare elasticità alla struttura. I Romani impararono poi a frazionare il peso della v. con l’adozione di costoloni e di nervature (1° sec. a.C.), che scaricavano i pesi su alcuni punti, rinforzati a loro volta con contrafforti o speroni. La qualità e la larghezza dei mezzi adoperati, soprattutto nelle parti destinate ad assicurare l’equilibrio statico dei complessi organismi architettonici, permise ai costruttori romani di realizzare opere imponenti per vastità di dimensioni e varietà di soluzioni spaziali. Ultime manifestazioni di tali concezioni furono le opere dell’architettura bizantina, anche con apporti armeni e siriaci. Alla tarda antichità (4° sec.) risale l’uso di laterizi vuoti, cilindrici, innestati fra loro.

Alla struttura romana s’ispirarono i costruttori romanici, specialmente lombardi, che idearono e perfezionarono il tipo della chiesa a campate, in cui il peso della copertura centrale si scarica gradualmente, attraverso le campate laterali più piccole, sul muro perimetrale, spesso contraffortato. Nell’architettura gotica il sistema è portato alle ultime conseguenze, scaricando sui contrafforti tutto il peso delle v., togliendo funzione portante al muro. Fu caratteristico, nell’attuazione di tale sistema costruttivo, il tipo di v. a sesto acuto, che comportava spinte orizzontali minori e che contribuì ad accentuare il verticalismo delle costruzioni gotiche.

Durante il Rinascimento e il periodo barocco la v. riprese le forme dell’arte classica, con innovazioni notevoli nella cupola di Brunelleschi in S. Maria del Fiore, nell’uso dei materiali (mattoni disposti a contrasto) e con una ripresa del sistema di conglomerato cementizio nei progetti (da Bramante a Michelangelo) previsti per le ampie coperture di S. Pietro.

L’impiego di nuovi materiali resistenti, il ferro nel 19° sec. e soprattutto il cemento armato dalla fine dello stesso secolo, ha gradatamente soppiantato l’uso degli altri materiali. In particolare la possibilità, che è caratteristica del cemento armato, di plasmare le strutture secondo le forme più svariate, ha contribuito, specie nel campo delle v., allo sviluppo di una nuova espressione del linguaggio architettonico. Il cemento armato consente la costruzione di v. sottilissime, al punto di costituire dei ‘gusci’, ossia strutture che non sviluppano sensibili sforzi di flessione, ma che sopportano carichi di compressione e taglio e possono avere grandi varietà di forme, dette v. sottili (per lo più da 6 a 12 cm nel caso di strutture in cemento armato impiegate per coperture di luce libera anche molto notevole).