Visconti

Visconti

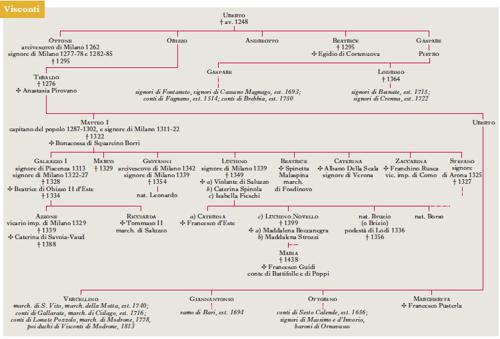

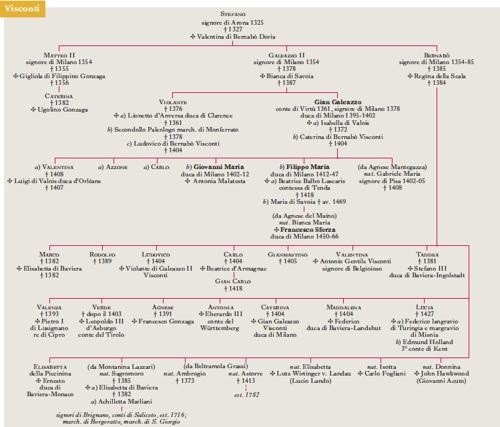

Famiglia milanese le cui origini risalgono forse alla fine del 10° sec. È certo comunque che alla fine del 12° sec. col capitanato di Marliano la famiglia divenne feudataria dell’arcivescovo di Milano. Il suo primo ascendente noto è Uberto (m. prima del 1248). Nel corso del 12° e 13° sec. vari V. sono segnalati come titolari di diverse corti e feudi distanti da Milano, ma il ramo dal quale venne la dinastia signorile rimase in città titolare di feudi a essa vicini, come Pogliano, Saronno, Cornaredo. I V. rimasero capitani di grado secondario fino alla seconda metà del 13° sec., quando Ottone, nel 1262, ottenne la dignità arcivescovile, contro l’ostilità dei della Torre. Entrò a Milano nel 1277 e fu sostenitore della convergenza del partito dei nobili con l’autorità arcivescovile, facendo eleggere nel 1287 capitano del popolo il proprio pronipote Matteo I, che ebbe anche la legittimazione del vicariato imperiale dall’imperatore Adolfo nel 1294. L’ostilità delle città lombarde che favorivano i Torriani costrinse tuttavia i V. all’esilio dal 1302 al 1310. Con la discesa in Italia dell’imperatore Enrico VII rientrarono però a Milano e, quali sostenitori della causa ghibellina, realizzarono un’importante espansione. La signoria viscontea nel 1315 si estendeva su Piacenza, Bergamo, Lodi, Como, Cremona, Alessandria, Tortona, Pavia, Vercelli e Novara. A Matteo succedette nel 1322 il figlio Galeazzo I, che fu spodestato da Ludovico il Bavaro (1327). Azzone, figlio di Galeazzo I, recuperò nel 1329 la signoria che, dopo la sua morte (1339), fu tenuta fino al 1354 da Luchino, scomparso nel 1349, e Giovanni, fratelli del defunto Galeazzo I. Giovanni, con l’acquisto di Bologna e di Genova, conferì alla signoria viscontea una dimensione preminente su scala italiana. Dalla metà del Trecento la vita politica della penisola fu caratterizzata per circa un secolo dal succedersi di leghe antiviscontee per frenarne l’espansione. La continuazione della dinastia fu assicurata dai discendenti del più oscuro dei figli di Matteo I, Stefano (m. 1327), da Matteo II, Galeazzo II e Bernabò, che diedero inizio alla costruzione di un’amministrazione centralizzata e burocratica. A Galeazzo II successe nel 1378 il figlio Gian Galeazzo, nominato duca di Milano nel 1395 dall’imperatore Venceslao. Gian Galeazzo estese i propri domini con le conquiste di Verona, Vicenza, Padova e impostò un’ambiziosa politica intesa a costituire in Italia una grande monarchia. Lasciò tuttavia ai successori uno Stato ancora scarsamente unificato e tutt’altro che solido sul piano dell’organizzazione amministrativa e dell’unificazione legislativa. Dei figli di Gian Galeazzo, Valentina andò sposa a Luigi d’Orléans, Giovanni Maria gli successe dal 1402 al 1412, Filippo Maria fu duca dal 1412 al 1447 e tentò con una serie di guerre con Firenze e Venezia di ristabilire la supremazia viscontea nell’Italia settentrionale e centrale. Filippo Maria non ebbe figli legittimi. Bianca Maria, sua figlia naturale, sposò (1441) Francesco Sforza, che riuscì a farsi riconoscere duca di Milano nel 1450 dai milanesi e nel 1454 dagli Stati italiani che sottoscrissero la Pace di Lodi. Contro i diritti della duchessa Bianca Maria, essendo ridotti a condizione insignificante i discendenti di Bernabò mentre Matteo II non aveva lasciato discendenti maschi, poteva vantare vere pretese solo il figlio di Valentina V., Carlo d’Orléans; ma solo quando il figlio di Carlo divenne re di Francia (Luigi XII) queste pretese furono fatte valere e orientarono verso Milano la tendenza espansionistica della Francia, ponendola al centro del conflitto che si concluse con l’inizio della preponderanza spagnola in Italia. Estintasi con Filippo Maria e Bianca Maria la linea regnante della famiglia, altri rami continuarono più modestamente il nome dei V., ma senza più assumere un ruolo significativo nella storia politica d’Italia.