colonialismo

colonialismo

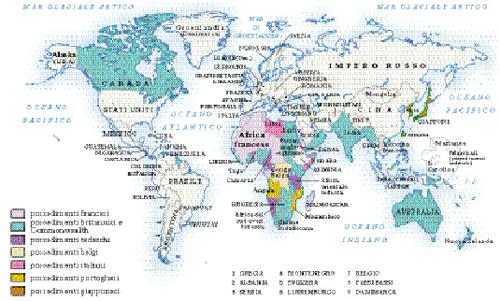

Fase moderna della colonizzazione, a partire dal sec. 15°, legata alla creazione di un vero e proprio sistema coloniale e funzionale a una determinata divisione internazionale del lavoro e allo sfruttamento intensivo di risorse naturali. Sino alla fine del 19° sec. è nettamente prevalsa la concezione secondo la quale il possesso delle colonie doveva servire solo all’interesse economico e politico della madre patria. Successivamente, anche sulla base d’impegni internazionali (primo di essi l’Atto generale della Conferenza di Berlino del 1885) sono stati riconosciuti e considerati, almeno nella teoria, i diritti delle popolazioni locali. Da allora, in generale gli orientamenti della politica coloniale possono essere classificati in tre modi: assoggettamento, inteso come «dispotismo illuminato» o paternalistico; assimilazione, tendenza a parificare le colonie e i suoi abitanti con la metropoli e i suoi cittadini; autonomia, sistema che, limitando l’ingerenza delle autorità coloniali nella struttura sociale della popolazione locale, mirava a preparare la progressiva assunzione da parte degli elementi locali di responsabilità amministrative e politiche sino al conseguimento della completa indipendenza. Il problema della giustificazione morale e politica dell’espansione coloniale europea negli altri continenti ha accompagnato, senza trovare una definizione univoca e unanime, le vicende del fenomeno fin dal suo inizio (15° sec.). I teorici dell’espansione coloniale hanno sostenuto a lungo il tema del compito degli europei di recare la civiltà agli altri popoli, ma non sono mancate, specialmente a partire dal 18° sec., posizioni critiche nei riguardi dell’attività coloniale, basata sull’esclusivo interesse allo sfruttamento economico dei possessi.

Storia della colonizzazione europea

L’intento di trovare una via marittima diretta verso l’Asia meridionale (le Indie) da un lato condusse i portoghesi a circumnavigare l’Africa (1487) e a raggiungere la costa occidentale dell’India (1498), dall’altro portò Colombo alla scoperta, in nome dei sovrani di Spagna, di un nuovo continente (1492); ebbero così inizio i due grandi imperi coloniali del 16° sec., il portoghese a E, lo spagnolo a O della linea (raya) fissata nel mezzo dell’Atlantico da Alessandro VI (1493) e dal Trattato di Tordesillas (1494), il primo volto all’espansione commerciale, il secondo all’occupazione territoriale. L’impero portoghese, con centro a Goa, consisté di una serie di basi costiere in Africa, nell’India e nell’Insulindia, sino alle Molucche (1511), con carattere commerciale o con valore strategico o semplicemente per la sosta e il rifornimento delle navi. La Spagna, invece, attraverso l’opera dei conquistadores, abili e risoluti capitani, pose sotto la propria effettiva sovranità, fra il 16° e il 18° sec., tutta l’attuale America Latina continentale (escluso il Brasile, occupato dai portoghesi a partire dal 1500-1501, e altre piccole zone), instaurandovi un ordinamento fondiario di tipo feudale basato sull’encomienda e un regime commerciale rigidamente monopolistico. Furono gli inglesi e gli olandesi a infrangere per primi l’esclusività dell’espansione ispano-portoghese: nella seconda metà del 16° sec. armatori inglesi avviarono spedizioni commerciali in diverse direzioni (Africa occidentale ecc.), mentre i corsari effettuavano imprese ai danni delle navi e degli stessi possedimenti spagnoli. Per gli olandesi l’attacco dei possedimenti coloniali e le minacce ai traffici mercantili della Spagna furono anzitutto un aspetto della lotta per l’indipendenza nazionale. Alle singole e spesso individuali iniziative si sostituì ben presto da parte inglese e olandese l’attività di Compagnie coloniali che agivano in base a concessioni, da parte dei rispettivi governi, di privilegi monopolistici relativi a determinate zone geografiche: Compagnia inglese delle Indie orientali (1600); Compagnia unita (olandese) delle Indie orientali (1602); Compagnia olandese delle Indie occidentali (1617). Nel giro di alcuni decenni gli olandesi subentrarono ai portoghesi in molte basi commerciali in Africa e in Asia, specialmente a Giava e nelle Molucche, mentre iniziarono la fondazione di colonie anche in diverse zone del continente americano. L’espansione coloniale britannica, sviluppatasi più decisamente dagli inizi del 17° sec., in alcune zone ebbe un prevalente carattere commerciale e di sfruttamento agricolo, mentre altrove fu promossa dall’emigrazione di comunità (puritani) desiderose di libertà politiche e religiose. Dagli inizi del 17° sec. anche la Francia si rivolse con crescente vigore all’espansione oltremarina: colonizzò il Canada con una direttrice d’espansione verso i Grandi Laghi, lungo il corso del Mississippi e sino al Golfo del Messico; iniziò lo sfruttamento agricolo nell’America Centrale e Meridionale, fondò basi commerciali nel Senegal e nell’India. Nella seconda metà dello stesso 17° sec. l’Inghilterra accentuava la propria prevalenza in campo coloniale ai danni della Spagna, del Portogallo, dell’Olanda. Nel corso del 18° sec. il contrasto franco-britannico si concluse, dopo alterne vicende, con il completo predominio dell’Inghilterra, che nel 1713 acquistò l’Acadia (Nuova Scozia) e gli stabilimenti della Baia di Hudson e nel 1763, a conclusione della guerra dei Sette anni, ottenne il Canada e altri possedimenti nell’America settentrionale e in Africa, mentre falliva il tentativo francese di prevalere in India. La Pace di Versailles (1783) sancì il distacco delle colonie nordamericane dall’Inghilterra e riequilibrò in parte a favore della Francia l’assetto delle rispettive posizioni coloniali. Al termine delle guerre napoleoniche restava alla Francia soltanto una serie di possedimenti coloniali di ristretta superficie e di scarsa importanza, mentre la Gran Bretagna estendeva la propria espansione, fra l’altro subentrando agli olandesi nella colonia del Capo, a Ceylon, in alcune zone dell’Insulindia, in parte della Guiana. Nei primi decenni del 19° sec. (mentre con l’indipendenza delle colonie spagnole d’America e del Brasile si concludeva il processo di decadenza degli imperi coloniali spagnolo e portoghese), la Francia iniziò la lunga e cruenta conquista dell’Algeria (1830) e la Gran Bretagna estese i propri possedimenti coloniali in alcune regioni dell’Africa (specialmente nella zona australe) e soprattutto dell’Asia, intraprendendo altresì la colonizzazione dell’Australia e della Nuova Zelanda. Intorno alla metà del secolo la competizione delle potenze coloniali si rivolse anche verso l’Oceania, ma s’interessò soprattutto all’Asia, alla ricerca di posizioni e di sbocchi commerciali: con la guerra dell’oppio (1840-42), iniziò la contrastata penetrazione europea in Cina, mentre il Giappone era costretto, un decennio più tardi, ad aprire i propri porti al commercio internazionale. All’Asia centrale si volsero anche le mire della Russia, che già nel corso dei secoli 17° e 18° aveva assunto il controllo di tutta la regione siberiana sino all’Oceano Pacifico. Dalla seconda metà del 19° sec. l’espansionismo europeo si accelerò, legandosi alla crescente concentrazione capitalistica, alla nascita di grandi trust e cartelli che miravano a spartirsi il mercato mondiale, all’uso degli strumenti economici e finanziari (esportazione di capitali in primis) come mezzo di dominio accanto allo strumento militare tradizionale. Cominciava l’età dell’imperialismo, nella quale gli Stati stessi acquisivano un nuovo ruolo. In questi anni, dunque, l’Inghilterra completò la conquista dell’India (della quale nel 1858 il governo assunse la responsabilità diretta sciogliendo la Compagnia delle Indie) e iniziò l’occupazione della Birmania; la Francia conquistò l’interno del Senegal e la Cocincina e affermò il protettorato sulla Cambogia. Dopo il 1870 si accentuò l’interesse francese per le conquiste d’oltremare (nell’Asia sudorientale si costituì l’Indocina francese), mentre l’Inghilterra impose il protettorato agli Stati malesi e completò la conquista della Birmania, e l’Olanda procedette all’occupazione effettiva del suo impero indonesiano. In conseguenza della cosiddetta guerra dei Boxers del 1898-1900, l’ingerenza europea in Cina si consolidò e si estese. Le iniziative francesi, l’apertura del canale di Suez (1869), l’attività di numerosi esploratori che penetrarono nell’interno sino allora sconosciuto dell’Africa, richiamarono su quel continente l’attenzione delle potenze europee che fra il 1880 e il 1885 avviarono la spartizione del continente (cd. «zuffa per l’Africa»). La Francia (che dal 1881 aveva il protettorato sulla Tunisia) si assicurò la maggiore estensione territoriale nell’Africa occidentale ed equatoriale, mentre l’Inghilterra pose sotto il proprio controllo l’Egitto (1882) e con esso la nuova via marittima verso l’India, e si assicurò la preminenza nell’Africa australe e orientale. Alla «zuffa» concorsero anche Stati europei rimasti sino allora estranei all’espansione oltremarina: l’Italia, che nel 1882 con l’acquisto di Assab iniziò la propria affermazione nell’Africa orientale; la Germania, che fra il 1884 e il 1885 stabilì propri diritti in diverse zone del continente; il Belgio, che nel 1908 ereditò il vasto Congo, costituito in Stato indipendente fra il 1876 e il 1885 per iniziativa del sovrano Leopoldo II. Anche il Portogallo, partendo dalle posizioni possedute e rivendicando diritti storici, estese il proprio dominio africano (Angola, Mozambico ecc.), e altrettanto fece la Spagna ma in territori di molto minore estensione e valore. Tra la fine del 19° e gli inizi del 20° sec. realizzarono aspirazioni espansionistiche due potenze non europee: il Giappone con la prima guerra cino-giapponese, 1894-95, e quella russo-giapponese, 1904-05, ottenne Formosa, la metà dell’isola Sachalin, il protettorato sulla Corea, la penisola del Liao-Tung, basi per ulteriori affermazioni nel corso e in seguito alla Prima guerra mondiale; gli Stati Uniti subentrarono nel 1898 alla Spagna nel possesso di Puerto Rico, controllarono Cuba, formalmente indipendente, acquistarono le Filippine e alcune isole nel Pacifico. Agli inizi del 20° sec., negli anni 1911-12, l’Italia intraprese la conquista delle due province ottomane di Tripolitania e di Cirenaica e la Francia nel 1912 stabilì il protettorato sul Marocco lasciandone alla Spagna una piccola porzione settentrionale. In seguito alla Prima guerra mondiale alcune province dell’impero turco e tutte le colonie tedesche furono assegnate come mandato della Società delle Nazioni all’Inghilterra (o a membri dell’Impero britannico) e alla Francia, i cui possessi conseguirono un’ulteriore rilevante estensione, nonché al Belgio e al Giappone; l’Italia ottenne alcuni compensi coloniali e più tardi, con l’occupazione dell’Etiopia (1935-36), segnò l’ultima espansione coloniale in Africa. Intanto le colonie asiatiche divenivano oggetto di una lotta assai dura tra il Giappone e l’Occidente. In tale conflitto e poi nel corso della Seconda guerra mondiale le colonie asiatiche e quelle africane, contese agli anglo-statunitensi dalle forze dell’Asse, compresero che era possibile divenire autonome e avviarono il processo della decolonizzazione, proseguito poi nei decenni postbellici.