fillossera

Insetti Rincoti Stenorinchi della famiglia Fillosseridi; sono inclusi nella superfamiglia Afidoidei nonostante alcune marcate differenze, come le antenne prive del processo terminale tipico degli Afidoidei. Hanno dimensioni piccole e corpo tozzo, posteriormente affusolato; sono alati o atteri, con polimorfismo intraspecifico (in alcune specie fino a 20 forme; le ali membranose, a riposo sono ripiegate sull’addome orizzontalmente). Sono privi di ano; ovipari, generalmente con ciclo monoico; fitofagi (la pianta ospite è una latifoglia). La maggior parte delle specie ha interesse forestale (per es.: Phylloxera quercus, f. del leccio), poche hanno interesse agrario, fra le quali la f. del pero (Aphanostigma piri) e la f. della vite (Daktulosphaira vitifoliae).

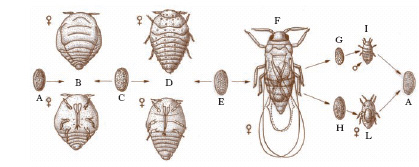

La f. della vite (Phylloxera vastatrix; v. fig.), originaria dell’America Settentrionale, giunse intorno al 1863 in Francia, dove produsse enormi danni alle colture; nel 1879 comparve in Italia, e nei 50 anni successivi distrusse o danneggiò gravemente circa 14 dei vigneti. Ha uno sviluppo postembrionale composto da 4 stadi di neanide; da adulta assume 4 forme: gallecola (B), radicicola (D), alata sessupara (F) e sessuata (o anfigonica). Nelle prime tre esistono solo femmine partenogenetiche, munite di rostro. Nella forma sessuata vi sono maschi (I) e femmine (L), privi di rostro. La femmina fecondata depone un unico uovo d’inverno, dal quale in primavera nasce la gallecola fondatrice. Produce sulle foglie della vite una galla dove depone partenogeneticamente numerose uova, dalle quali nascono altre gallecole. Dopo 6-7 generazioni di gallecole, all’inizio dell’estate nasce anche un piccolo numero di radicicole; queste raggiungono le radici dove generano altre radicicole per 5-6 generazioni. Da giugno a ottobre alcune radicicole diventano alate sessupare, che depongono su nuove piante 6-8 uova da cui nascono i sessuati. Le femmine, fecondate, depongono l’uovo svernante. La larva fondatrice è lunga 0,3 mm; la gallecola adulta 1,2 mm. Sulle viti europee la puntura delle larve radicicole determina la formazione di profonde lesioni delle radici di conduzione, associate a infezioni fungine, che portano al deperimento e alla morte della pianta. La gallecola può infestare solo foglie di viti americane, adatte alla produzione di galle. Sulle viti europee manca la generazione delle gallecole: dalle radicicole nascono le alate, ma difficilmente depongono le uova. Le neanidi radicicole trascorrono l’inverno in diapausa e in primavera riprendono il loro sviluppo. La diffusione nelle viti europee avviene per migrazione ad altre piante delle radicicole.

Il trasporto di barbatelle di vite costituisce il modo ordinario di diffusione della malattia. I metodi di lotta diretta (iniezione di solfuro di carbonio nel terreno, inondazione) possono provocare la morte della vite e hanno scarsa possibilità di applicazione. L’unico metodo efficace e applicabile su vasta scala, che ha mantenuto in vita i vigneti europei, consiste nell’innesto delle viti europee su radici (portinnesti) di viti americane: queste hanno sviluppato una resistenza che impedisce alle radicicole di attaccare le radici di conduzione; sono attaccate solo le radici assorbenti, causando danni superficiali che non compromettono la vitalità della radice.