Lavoro

LAVORO

Economia

di Alessandro Roncaglia

Introduzione

È necessario innanzitutto precisare che ci occuperemo del lavoro solo dal punto di vista della teoria economica. Si tratta di una semplificazione drastica, che comunque lascia un campo vastissimo di problemi e teorie da passare in rassegna. La considerazione dei problemi relativi al lavoro accompagna infatti il cammino della riflessione sui temi economici per secoli, fin dagli albori di quella che solo a partire da un'epoca relativamente recente (XVII secolo circa) può essere considerata fra le scienze sociali, l'economia politica. Né possiamo limitarci a considerare le teorie oggi prevalenti, sia perché spesso alcune tesi degli economisti del passato, pur cadute in un relativo oblio, sono di un'attualità e un'importanza sorprendenti, sia perché le teorie contemporanee incorporano concetti - a cominciare da quello stesso di lavoro - ricchi di contenuti acquisiti nel corso del tempo. Per vari aspetti, comunque, sarà possibile rinviare ad altri articoli che approfondiscono temi specifici o collaterali.

Il lavoro come sacrificio e come fonte di ricompensa

Il tema del lavoro come condanna - e come condanna che riguarda l'intero arco della vita terrena dell'uomo - è affiancato, nella tradizione biblica, dal tema del frutto del lavoro come ricompensa. Da un lato: "Il suolo sarà maledetto per causa tua; ne mangerai il frutto con affanno, tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli [...] mangerai il pane col sudore della tua fronte finché ritornerai alla terra da cui sei stato tratto; perché tu sei polvere e in polvere ritornerai" (Genesi, 3, 17-19). Dall'altro lato: "L'anima del pigro desidera e non ha nulla, ma l'anima dei diligenti sarà soddisfatta appieno" (Proverbi, 13, 4).

Questi due temi costituiscono, in un certo senso, lo sfondo di ogni riflessione economica, fino ai giorni nostri. Adam Smith (v., 1776) parla del lavoro come toil and trouble, fatica e fastidio; la tradizione marginalista, a partire da William Jevons (v., 1871), considera il lavoro come 'disutilità' che si contrappone all'utilità del prodotto. Quanto al tema della giustizia distributiva, secondo il quale ciascuno dovrebbe ricevere una quota del prodotto sociale proporzionale al suo contributo lavorativo, esso non solo accompagna il dibattito medievale sul 'giusto prezzo' (che corrisponde al costo di produzione, spesso ridotto al solo lavoro) e sull'usura (che è condannata proprio perché chi presta denaro non compie un'attività lavorativa), ma è percepibile anche dietro la teoria del valore-lavoro degli economisti classici, come dietro la teoria marginalista per la quale in concorrenza ognuno riceve un reddito proporzionale al proprio contributo al processo produttivo.Tuttavia le cose non sono così semplici. La condanna dell'umanità al lavoro e la giustizia distributiva non sono principî assoluti o, forse meglio, pur essendo tali in un certo ambito, coesistono con principî di segno opposto relativi all'organizzazione della società.

Per tutta la storia conosciuta, le élites sono sfuggite, in misura notevole se non del tutto, alla condanna al lavoro. Anzi, la libertà dalla schiavitù del lavoro era considerata elemento essenziale di superiorità rispetto alla gente comune. Questo atteggiamento è chiarissimo nell'ostilità verso qualsiasi attività economica, e in particolare verso il lavoro manuale, da parte dei nobili anche impoveriti nella fase di transizione verso il capitalismo.Solo agli occhi dei pensatori utopisti e rivoluzionari ("il mondo capovolto" di cui parla C. Hill: v., 1975) la divisione dell'umanità tra lavoratori e signori esenti dal lavoro va superata, perché il lavoro necessario per la sopravvivenza della società va diviso fra tutti. Questa, anzi, è la caratteristica comune di tutte le utopie socialiste degli ultimi secoli, da Thomas More (v., 1516) e Tommaso Campanella (v., 1602) a Lafargue (v., 1883), fino a Ernesto Rossi (v., 1946). Passando in rassegna le proposte di società ideali e i connessi movimenti riformatori, Spini (v., 1992) ne sottolinea i legami con i filoni più eretici del protestantesimo. In fondo, lo stesso protestantesimo si qualifica almeno originariamente come eretico, fra l'altro, proprio per l'attribuzione di un valore positivo al lavoro, in quanto l'elevazione sociale che esso consente su questa terra corrisponderebbe alla manifestazione della benevolenza divina. Com'è noto, Weber (v., 1904-1905) sostiene che questa convinzione ebbe importanza centrale per l'affermazione del capitalismo.Il significato attribuito al concetto di lavoro si interseca qui con il tema della divisione del lavoro: un altro tema ricorrente nella riflessione economica, che riguarda contemporaneamente l'assetto politico e la stratificazione sociale, il cambiamento tecnologico, lo sviluppo della produzione e la distribuzione del reddito. Su questi temi ci soffermeremo più avanti, dopo avere brevemente considerato l'organizzazione del lavoro nelle società precapitalistiche.

Il lavoro nelle società precapitalistiche

Nelle società schiavistiche dell'antica Grecia e dell'antica Roma, com'è noto, l'obbligo al lavoro riguardava la grande maggioranza della popolazione; inoltre, si trattava di una condanna a una vita non solo di fatiche, ma anche di stenti. Del prodotto sociale toccava agli schiavi e agli strati più bassi della popolazione solo quanto bastava per mantenerli in vita e in condizioni di continuare a lavorare; in caso di carestia, comunque, gli schiavi erano i primi a morire. Non che questo rendesse agiata, secondo gli standard moderni, la vita dei 'cittadini': quelli che, a leggere la letteratura dell'epoca, sembrano i soli sulla scena. Una stratificazione sociale rigida, generalmente basata sulle qualità mostrate in fanciullezza, è indicata come norma ottimale anche in opere quale la Repubblica di Platone.

Poco migliore di quella degli schiavi è la vita dei servi della gleba nelle società feudali del Medioevo. Legati alla terra per obbligo di nascita, sono se non altro liberi di organizzare il proprio lavoro - pur se, ancora una volta, la scarsa produttività dell'agricoltura e il peso dei tributi da corrispondere, a beneficio di nobiltà e clero, anche sotto forma di lavoro (le corvées), li costringono a una vita di stenti e di fatiche. Nella società feudale la vita economica è organizzata essenzialmente sulla base di relazioni ripetitive di tipo tradizionale, e solo limitatamente è centrata sul mercato (v. Kula, 1962). Il rapporto tra signori feudali e servi della gleba non corrisponde a quello tra proprietario terriero e bracciante agricolo: il signore feudale esercita contemporaneamente la sovranità politica e il controllo economico sulle terre del suo feudo; i servi della gleba, oltre a una parte del raccolto ottenuto sulle terre tradizionalmente affidate alla loro cura (le terre servili), debbono al padrone anche prestazioni lavorative sulle terre dominiche, il cui raccolto va interamente al signore. Le difficoltà dei trasporti ostacolano i commerci a lunga distanza di merci base; i commerci sono essenzialmente limitati a beni di lusso, come le spezie, i metalli preziosi, i merletti. Così il territorio è suddiviso in un gran numero di unità produttive abbastanza autosufficienti (il castello con le terre circostanti). Solo in minima parte i beni necessari alla sussistenza - alcuni tipi di cereali, tessuti, ecc. - sono oggetto di scambi contro denaro, in genere in mercati che si svolgono a intervalli regolari nei centri abitati principali, nei quali viene offerto il prodotto in sovrappiù rispetto al normale autoconsumo dei produttori. Anche l'attività lavorativa è prevalentemente regolata dalla tradizione: in una fase in cui la stragrande maggioranza della popolazione è dedita all'agricoltura, vengono comunemente scambiati contro denaro solo i servizi di un numero estremamente limitato di artigiani o professionisti.

Capitalismo e divisione del lavoro

Lo sviluppo graduale dei commerci e delle città dal Trecento al Cinque-Seicento avvia una trasformazione radicale della struttura sociale, sulle cui caratteristiche non ci soffermiamo (v. Cipolla, 1976). Quel che importa sottolineare qui è il cambiamento drastico che subisce l'attività lavorativa con lo sviluppo della divisione del lavoro non solo tra processi produttivi diversi, ma anche e soprattutto all'interno di ciascun processo produttivo.Come si è già accennato, il tema della divisione del lavoro è ricorrente negli scritti su questioni economiche fin dall'antichità. Tuttavia, la sua trattazione subisce modifiche importanti, come riflesso delle modifiche della divisione del lavoro nella realtà, negli scritti di autori come William Petty (1623-1687) o Adam Smith.Innanzitutto, gli scrittori dell'antichità classica sottolineano come effetto della divisione del lavoro il miglioramento qualitativo del prodotto: un aspetto evidente se, ad esempio, confrontiamo la qualità dei mobili o dei vestiti rozzamente prodotti per il proprio consumo dalla famiglia agricola a lato del proprio consueto lavoro, con i prodotti del sarto o del falegname che hanno imparato il mestiere in anni di apprendistato. Viceversa, Petty (v., 1899) - e, dopo di lui, tutti gli studiosi della divisione del lavoro manifatturiero, quando sorgono gli opifici e poi le fabbriche in cui viene sfruttata la forza meccanica della macchina a vapore - sottolineano l'aspetto quantitativo: l'effetto principale del progresso nella divisione del lavoro consiste nell'aumento della produttività, cioè della produzione media per lavoratore, e quindi nella riduzione dei costi medi unitari.In secondo luogo, la divisione del lavoro passa da oggetto di osservazioni casuali a elemento centrale della teorizzazione sul funzionamento dell'economia e più in generale della società umana.

Così Adam Smith (v., 1776) concentra l'attenzione su due fattori che determinano la ricchezza delle nazioni (sostanzialmente identificata con il reddito pro capite, cioè con il reddito nazionale di un paese diviso per il numero dei suoi abitanti): la produttività di ciascun lavoratore e la quota dei lavoratori produttivi sul totale della popolazione. Dietro il primo di questi fattori, l'elemento cruciale è costituito dalla divisione del lavoro, a sua volta legata all'allargamento dei mercati. Inoltre, per Smith, come più tardi per autori quali Marx (v., 1867-1894) e Weber (v., 1922), la divisione del lavoro è anello di congiunzione decisivo tra struttura economica e struttura sociale. Gli aspetti economici si collegano così a quelli politici, e financo ai principî morali.Soffermiamoci su quest'aspetto. Smith insiste sul fatto che la ripartizione dei lavoratori tra i vari tipi di lavoro non avviene in base a qualità originarie dei lavoratori stessi: è il mestiere che plasma, col tempo, la natura del lavoratore. La stratificazione sociale legata alla divisione del lavoro, perciò, non deriva da differenze innate di capacità: non può quindi essere considerata un fenomeno 'naturale'. Val la pena di sottolineare la differenza tra questa posizione e quella comune a un critico conservatore contemporaneo di Smith come Pownall (v., 1776) e alla teoria marginalista della distribuzione (e dei differenziali salariali), basata sulla dotazione originaria di risorse e capacità di ciascun individuo.Smith considera invece 'originaria' o 'naturale' la tendenza degli esseri umani a entrare in rapporto gli uni con gli altri, e quindi a costituire una società, al cui interno possono svilupparsi forme di cooperazione come quelle insite nella divisione del lavoro. La teoria economica, secondo Smith, ha per l'appunto il compito di studiare il funzionamento di una società basata sulla divisione del lavoro, e in cui quindi ciascun lavoratore collabora per ottenere un prodotto di cui può non avere direttamente bisogno, mentre deve procurarsi mezzi di produzione e di sussistenza da altri.Più in generale, Smith vede la divisione del lavoro come fonte di conseguenze positive e negative allo stesso tempo: positive, dal punto di vista della crescita della produttività e quindi del benessere economico generale; negative per il carattere limitante della divisione del lavoro, che condanna "la grande maggioranza della popolazione" a un'attività monotona di scarso interesse con il concreto rischio di un "abbrutimento". Secondo alcuni commentatori, Smith precorre l'idea marxiana dell'alienazione derivante dalla costrizione al lavoro diviso (in un'economia capitalistica, per il lavoratore sono 'altro da sé' sia il prodotto del suo lavoro sia i mezzi di produzione impiegati, entrambi di proprietà del capitalista, sia il processo produttivo, di cui a causa della divisione del lavoro controlla solo una parte: v. Marx, 1844). Tuttavia, a differenza di Smith, Marx ritiene possibile il superamento del lavoro costrittivo, al termine di un processo in cui lo sviluppo delle forze produttive porta al regno della libertà, dove "tutte le sorgenti delle ricchezze collettive scorrono in abbondanza" (v. Marx, 1875; tr. it., p. 39). Smith invece cerca di fare i conti con una realtà destinata a permanere ricca di luci e di ombre, proponendo di favorire la divisione del lavoro, in quanto decisiva per lo sviluppo economico, ma allo stesso tempo di combatterne gli effetti negativi (attraverso, fra l'altro, un intervento pubblico che garantisca a tutti l'istruzione di base).

Sul legame tra divisione del lavoro e sviluppo economico si soffermano vari economisti. Fra questi, Charles Babbage (v., 1832) pone in luce due aspetti. Da un lato egli illustra come la scomposizione di un'attività lavorativa complessa riduca i costi di produzione in quanto permette di utilizzare lavoratori meno qualificati, e quindi pagati meno (il cosiddetto primo principio di Babbage). Infatti è sufficiente che ciascun lavoratore sia dotato solo di una parte delle qualifiche necessarie a compiere l'intero complesso delle operazioni lavorative di un determinato ciclo produttivo. Dall'altro lato - il secondo principio di Babbage - egli sostiene che lo sviluppo della divisione del lavoro, portando a scomporre ogni operazione lavorativa nei suoi costituenti elementari, favorirebbe la sostituzione delle macchine agli uomini, riservando a essi le attività più nobili e complesse di organizzazione del processo produttivo e ricerca dello sviluppo tecnologico. Questi due aspetti compariranno in varie forme nel successivo dibattito fra la tesi - assai diffusa tra i marxisti - della tendenza a una proletarizzazione e depauperizzazione del lavoratore e la contrapposta tesi del crescente contenuto professionale delle attività lavorative. Su questi temi, comunque, torneremo più avanti.

Lavoro produttivo e improduttivo

Come abbiamo accennato sopra, accanto alla produttività del lavoro l'altro fattore della ricchezza delle nazioni identificato da Smith è costituito dalla quota dei lavoratori produttivi sul totale della popolazione. Per Smith era importante sottolineare la centralità di questo fattore: sia per ribadire il ruolo positivo del lavoro nella società (in contrapposizione, molto probabilmente, all'atteggiamento diffuso nei paesi cattolici dell'epoca di considerare il lavoro un marchio di inferiorità sociale), sia perché, almeno nella sua fase iniziale, il sistema capitalistico coesisteva con forti residui del sistema feudale - dalle corti ai monasteri - che a parere di Smith costituivano uno spreco di risorse e quindi un ostacolo allo sviluppo economico. Non si trattava di un tema nuovo, naturalmente: già molti scrittori utopisti (e alcuni non utopisti, come Petty) avevano ricordato il peso per la società costituito da quella parte della popolazione che non collabora alla produzione. Campanella ad esempio, scrivendo nel 1602 rileva che a Napoli lavoravano solo 50.000 persone su 300.000 abitanti.Lo stesso tema della distinzione tra lavoro produttivo e improduttivo era già stato dibattuto a lungo prima di Smith. In genere, è considerato produttivo il lavoro che contribuisce alla ricchezza sociale. Tuttavia, possiamo intendere questa in due accezioni (v. Perrotta, 1988): come insieme di valori d'uso e come valore di scambio, cioè come potere d'acquisto. Per i 'bullionisti' del Cinquecento, che identificavano nell'oro e nell'argento la ricchezza, è produttivo il lavoro che fa affluire metalli preziosi nel paese. Tra gli scrittori del Seicento - i cosiddetti mercantilisti - domina invece la prima accezione. In un autore come Petty abbiamo una gerarchia di attività produttive apparentemente collegata al contributo che ciascuna può fornire al processo di accumulazione, ovvero al grado di durevolezza del prodotto. Per i fisiocrati francesi, a metà del Settecento, è produttivo il solo settore agricolo, perché mette capo a un sovrappiù, mentre il settore manifatturiero è considerato sterile, in quanto il prodotto semplicemente incorpora il valore dei mezzi di produzione impiegati (compresi i mezzi di sussistenza dei lavoratori).

In Smith non abbiamo una definizione univoca: il lavoro produttivo è identificato con quello che mette capo a beni materiali, o con quello che dà luogo a un profitto, mentre i lavori improduttivi - che possono essere utili o inutili, ma Smith non approfondisce questa distinzione - abbracciano sostanzialmente il settore dei servizi. Possiamo forse interpretare la posizione di Smith come centrata sull'identificazione del lavoro produttivo con quello svolto all'interno del nucleo capitalistico dell'economia, all'epoca ancora minoritario ma già chiaramente base della forza economica del paese.In opposizione a Smith, e senza comprenderne le motivazioni di fondo, con Jean-Baptiste Say (v., 1803) si iniziò a considerare produttivo qualsiasi lavoro utile, anche se diretto a fornire servizi, cioè 'beni immateriali'. Questa impostazione è rimasta dominante anche con l'affermazione della teoria marginalista del valore, che fonda la determinazione del valore di scambio sul valore d'uso, cioè sull'utilità dei vari beni o servizi. Tuttavia, con la ripresa dell'impostazione degli economisti classici ad opera di Piero Sraffa (v., 1960), alcuni aspetti almeno della distinzione tra lavoro produttivo e improduttivo sono tornati ad attirare l'attenzione degli economisti. È ipotizzabile, in particolare, un collegamento tra questa distinzione e la maggiore o minore funzionalità allo sviluppo economico delle diverse attività lavorative.

La teoria classica del valore-lavoro e la teoria marginalista del lavoro come fattore di produzione

Con la divisione del lavoro tra unità produttive diverse (e, all'interno di ciascuna di queste, tra compiti diversi affidati ai vari lavoratori) sorge la necessità di una rete di scambi. Infatti, ogni unità produttiva ottiene un bene (o un gruppo di beni) specifico al termine del processo produttivo, mentre per produrre ha bisogno di altri beni come mezzi di produzione (materie prime, macchinari, semilavorati) e mezzi di sussistenza per i lavoratori impiegati nel processo produttivo. Come si è accennato, nel Medioevo l'economia era basata su una serie di unità locali in misura notevole autosufficienti. Gli scambi riguardavano principalmente i beni di lusso, e solo in misura marginale (rispetto alla dimensione dell'autoconsumo da parte degli stessi produttori) quelli necessari alla vita normale dei lavoratori agricoli, che costituivano la grande maggioranza della popolazione. Scambi di bestiame e di attrezzi agricoli, oltre che di prodotti dell'artigianato e di specifici prodotti agricoli, si verificavano in occasione delle fiere, raduni di breve durata di mercanti e acquirenti. I prezzi che si formavano nelle fiere (come i prezzi delle merci trasportate per nave nei porti di sbarco) dipendevano in modo cruciale dal rapporto occasionale, variabile nel tempo e da luogo a luogo, tra la quantità di merci offerta in vendita e il potere d'acquisto dei compratori.

In un certo senso, le teorie neoclassiche del prezzo basato sull'equilibrio tra domanda e offerta, corrispondono alla struttura economica tipica di una società feudale. Tuttavia tra gli scrittori dell'epoca non troviamo teorie di questo tipo, in quanto l'andamento degli scambi e dei prezzi non presenta quelle regolarità che sono il presupposto necessario perché sorga il problema di determinare i valori 'normali' delle variabili. Le riflessioni sui fenomeni economici riguardano piuttosto il problema del 'giusto prezzo', ovvero del comportamento che i mercanti dovevano tenere per non macchiarsi dei peccati di frode e violenza: un problema normativo, quindi, non interpretativo.Il 'giusto prezzo', in altri termini, era quel prezzo al quale era moralmente lecito per il mercante vendere le proprie merci. Alcuni commentatori dell'epoca identificano molto semplicemente tale prezzo con quello liberamente accettato dai partecipanti all'accordo di scambio. Altri, ritenendo mercanti e acquirenti non dotati di eguale potere contrattuale, propongono un prezzo tale da permettere il recupero dei costi di produzione. Altri ancora, semplificando questa tesi tramite una riduzione dei costi di produzione ai soli costi di lavoro, collegano i prezzi alla quantità relativa di lavoro necessaria alla produzione delle varie merci. Abbiamo così una rudimentale teoria del valore-lavoro, normativa più che descrittiva.

La teoria del valore-lavoro riaffiora in William Petty, come semplificazione di una teoria dei prezzi basata sull'elemento oggettivo della difficoltà di produzione piuttosto che su quello soggettivo delle preferenze di venditori e acquirenti (v. Roncaglia, 1977). Adam Smith limita l'applicazione della teoria del valore-lavoro contenuto (cioè direttamente o indirettamente necessario alla produzione di una merce) a uno stadio primitivo della società. In tale situazione, infatti, non si è ancora verificata la suddivisione in classi sociali tra proprietari terrieri, capitalisti (cioè proprietari dei mezzi di produzione) e lavoratori: ogni lavoratore produce da sé i suoi mezzi di produzione (l'arco per il cacciatore, l'amo e l'esca per il pescatore), mentre la popolazione è sufficientemente scarsa perché la terra su cui cacciare o pescare sia disponibile per tutti. Per le società sviluppate Smith propone una teoria del valore-lavoro comandato, secondo la quale il valore di ogni merce è misurato dalla quantità di lavoro che essa può acquistare (ed è quindi pari al prezzo della merce diviso per il salario). Questa teoria, ovviamente, presuppone che siano noti sia il prezzo della merce sia il salario, e non costituisce quindi un tentativo di spiegare il prezzo della merce stessa, ma semplicemente un tentativo di misurarlo.

L'utilizzo del lavoro in questo senso, come misura del valore dei beni, costituisce un criterio semplice e di significato intuitivo per confrontare il valore di una stessa merce in paesi o in tempi diversi: se ad esempio dico che una bicicletta vale venti ore di lavoro in Italia (cioè che per comprarla occorre venti volte il salario orario medio) mentre in Cina, o nell'Italia di un secolo fa, valeva duecento ore di lavoro, mi esprimo in termini sicuramente più significativi che se confrontassi grandezze eterogenee come lire di oggi con lire di ieri, o lire con moneta cinese. Il lavoro comandato, quindi, conserva tutt'oggi un ruolo nell'analisi comparata dei sistemi economici e negli studi dello sviluppo economico.

David Ricardo (v., 1817) e, sulla sua scia, Karl Marx (v., 1867-1894) ripropongono la teoria del valore-lavoro contenuto anche per le società capitalistiche: non solo come spiegazione - che essi stessi ammettono essere imperfetta - di come vengono determinati i prezzi relativi, ma anche, specie nel caso di Marx, come espressione del 'valore assoluto' delle merci (Marx parla del lavoro come della 'sostanza' del valore: v. Lippi, 1976). Sia le difficoltà analitiche incontrate dalla teoria del valore-lavoro, sia le implicazioni rivoluzionarie che ne avevano tratto Marx e, prima di lui, i socialisti ricardiani (come ad esempio Hodgskin: v., 1825), favoriscono comunque l'abbandono dell'impostazione degli economisti classici e l'affermazione della teoria del valore marginalista, basata sul confronto fra preferenze dei soggetti economici e dotazioni originarie di risorse.

Nell'ambito della teoria marginalista tradizionale del valore e della distribuzione, che a partire dalla fine dell'Ottocento e fino ai giorni nostri domina incontrastata nei manuali di economia, il lavoro è uno dei 'fattori di produzione'. Come per gli altri fattori di produzione - terra e capitale -, e come per ogni altro bene, il prezzo del lavoro corrisponde all'equilibrio tra quantità domandata e quantità offerta. La domanda di lavoro da parte delle imprese dipende dal contributo del lavoro al processo produttivo; in base al postulato della produttività marginale decrescente, l'utilizzo di dosi addizionali di lavoro assieme a una dotazione invariata di capitale e terra genera aumenti di prodotto man mano più piccoli. Poiché l'imprenditore in concorrenza è disposto a impiegare dosi aggiuntive di lavoro fin quando il costo - il salario - è inferiore al ricavo - il valore del prodotto addizionale -, la domanda di lavoro è funzione decrescente del salario reale. L'offerta di lavoro da parte del lavoratore, viceversa, è funzione crescente del salario reale: il lavoro è un sacrificio, e in base al principio della penosità marginale crescente ogni lavoratore percepisce come un sacrificio sempre più pesante ogni dose successiva di lavoro prestato, e richiede perciò un compenso crescente per fornire dosi man mano maggiori di lavoro.

(Sottolineiamo qui la differenza tra il concetto di produttività media, o produttività tout court, che è quella di cui parla Smith nello spiegare la ricchezza delle nazioni e sulla quale in genere concentrano l'attenzione gli economisti classici, e il concetto di produttività marginale, utilizzato dalla teoria marginalista. La produttività media ha un immediato riscontro empirico, corrispondendo al rapporto tra produzione complessiva e numero di lavoratori o ore di lavoro impiegate nella produzione; la produttività marginale, invece, indica le variazioni puramente virtuali di prodotto corrispondenti a variazioni ipotetiche di un fattore di produzione, ferme restando la tecnologia e le quantità utilizzate degli altri fattori di produzione. La produttività del lavoro, intesa come produttività media per ora lavorata, tende a crescere nel tempo in seguito al progresso tecnico che si traduce in nuove macchine, e quindi a un ritmo che dipende dall'ammontare degli investimenti, in particolare di quelli in macchinari, che sono stimolati da un aumento dei salari più rapido di quello delle macchine, ma anche in seguito a piccoli miglioramenti introdotti nel processo produttivo in base all'esperienza - il cosiddetto learning by doing).

Il mercato del lavoro

Il modello che abbiamo appena descritto - la teoria marginalista del lavoro come fattore di produzione - costituisce ovviamente solo una base semplificata sulla quale è possibile innestare l'esame di aspetti più specifici, tramite complicazioni successive.

In primo luogo, per quanto riguarda l'offerta di lavoro occorre ricordare l'influenza di fattori demografici e sociali. Tramite i tassi di natalità e mortalità, l'emigrazione e l'immigrazione, questi fattori determinano l'andamento della popolazione di un paese, e in particolare della popolazione in età lavorativa. Gli stessi limiti dell'età lavorativa dipendono da consuetudini sociali (come i tassi di scolarità), norme (come le leggi sul lavoro minorile), istituzioni (come il sistema pensionistico). Solo una parte della popolazione in età lavorativa, comunque, fa parte della popolazione attiva (persone che lavorano o che sono alla ricerca di un lavoro). Il cosiddetto tasso di attività (o tasso di partecipazione), cioè il rapporto tra popolazione attiva e popolazione complessiva, che nei paesi sviluppati è in genere compreso fra il 39 e il 45%, dipende anch'esso da fattori sociali ed economici. Per individuarli, conviene calcolare i tassi di attività specifici, per sesso e classi di età: ad esempio, per le donne comprese tra i 30 e i 39 anni, il rapporto tra occupate o in cerca di lavoro e totale delle donne in quella classe di età. Confrontando i tassi di attività specifici tra paesi diversi o, per uno stesso paese, tra periodi di tempo diversi, si scopre che proprio i tassi di attività femminile contribuiscono in misura determinante a spiegare le differenze nel tasso di attività generale. Queste differenze dipendono, ovviamente, da consuetudini sociali, in particolare relative alla posizione della donna nella società, ma anche da fattori economici quali l'andamento della domanda di lavoro e il tipo di lavoro offerto: quando la disoccupazione è elevata, molti potenziali lavoratori, e soprattutto molte potenziali lavoratrici, rinunciano ai tentativi di trovare lavoro ed escono dalla popolazione attiva. Se ricordiamo quanto diceva Smith a proposito della ricchezza delle nazioni, che dipende sia dalla produttività del lavoro sia dalla quota dei lavoratori produttivi sul totale della popolazione, possiamo comprendere l'importanza del tasso di attività e degli elementi che lo determinano per il tenore di vita di un paese.In secondo luogo, è chiaro che nel modello marginalista base illustrato sopra la disoccupazione risulta nulla se il libero gioco della domanda e dell'offerta è in grado di determinare un salario reale che le renda eguali. L'esistenza della disoccupazione come dato di fatto comune a tutte le economie capitalistiche richiede quindi spiegazioni specifiche (o critiche al modello teorico, come quelle di Keynes, che qui non possiamo considerare; per Keynes, l'occupazione dipende sostanzialmente dalla domanda di lavoro, e quindi dalle decisioni degli imprenditori su quanto e come produrre).

Le spiegazioni della disoccupazione nell'ambito della tradizione marginalista si richiamano, per un aspetto o per l'altro, alle deviazioni del mercato del lavoro dall'ideale della concorrenza perfetta. Ad esempio, il salario può risultare troppo elevato rispetto al livello di equilibrio che assicurerebbe la piena occupazione, a causa del potere contrattuale dei sindacati o a causa di limiti nell'informazione disponibile o di difficoltà nel controllare l'efficienza dei lavoratori. Ancora, le informazioni disponibili sul mercato del lavoro possono essere insufficienti e generare decisioni errate (ad esempio, nella scelta delle qualifiche: troppi laureati in lettere e troppo pochi ingegneri). Infine, l'aggiustamento ai cambiamenti che si verificano nella realtà (ad esempio, le migrazioni dalle aree e dai settori in declino a quelli in crescita) può risultare incompleto o troppo lento; è necessario tempo anche per la ricerca della prima occupazione o per la ricerca di un'occupazione migliore da parte di chi ha lasciato per insoddisfazione il suo posto di lavoro, e che per il momento risulta disoccupato. Istituzioni quali gli uffici di collocamento o le agenzie del lavoro hanno un ruolo importante nel far fronte ad alcuni di questi problemi, che hanno comunque un loro peso anche nell'opinione di quanti non accettano la teoria marginalista. La segmentazione del mercato del lavoro in mercati specifici - differenziati per territorio, per settori di attività e soprattutto per qualifiche - è l'estensione più ovvia e immediata della teoria di base. I differenziali salariali - territoriali, settoriali e di qualifica - vengono comunque a dipendere dal gioco della domanda e dell'offerta su ciascun mercato specifico. In particolare, i differenziali per qualifica debbono compensare le spese sostenute dal lavoratore qualificato per l'investimento addizionale in costi di formazione rispetto al lavoratore comune (v. Blaug, 1972). Lungo queste linee può essere analizzata anche la distinzione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo: nel secondo caso, oltre a un differenziale retributivo corrispondente alle eventuali differenze di qualifica, il reddito incorporerà anche la retribuzione del capitale utilizzato e del rischio. Quest'ultimo elemento - gli investimenti in 'capitale umano', cioè le spese sostenute sia dallo Stato sia dal singolo perché il lavoratore acquisisca una maggiore capacità professionale e quindi migliori prospettive di guadagno - ha assunto notevole rilievo nella moderna teoria dello sviluppo economico. Infatti la maggiore qualificazione della forza lavoro viene comunemente valutata come uno dei principali fattori di sviluppo economico oltre che come uno dei principali fattori di competitività internazionale (v., ad esempio, Reich, 1991).

La considerazione delle differenze di qualifica tra lavoratori porta a rappresentare la classe lavoratrice come un insieme non omogeneo al suo interno. La semplice dicotomia tra lavoro comune e lavoro qualificato o tra lavoro semplice e lavoro complesso (dove l'accento viene posto nel primo caso sulla formazione e la capacità professionale del lavoratore, e nel secondo caso sulle caratteristiche di maggiore o minore complessità del processo lavorativo) viene sostituita da un'articolazione in ceti, prestando attenzione anche a elementi quali differenze di posizione sociale (potere e prestigio oltre che reddito). Si riconosce così che i differenziali salariali non rispondono a puri criteri di mercato ma incorporano un importante elemento di tradizione sociale.

Per analogia possiamo ricordare qui anche i differenziali salariali per sesso: le differenze tra uomini e donne, che si sono ridotte nel tempo ma sono tutt'altro che scomparse, riguardano sia i livelli retributivi per eguali qualifiche e grado, sia la difficoltà di fare carriera a parità di livello d'istruzione. In alcuni paesi, come gli Stati Uniti, sono rilevanti e oggetto di un'ampia messe di studi anche i differenziali retributivi etnici.Ricordiamo infine che mentre in vari paesi arretrati è importante la piccola proprietà contadina, nei paesi capitalistici avanzati è tutt'altro che trascurabile la quota dei lavoratori autonomi nella popolazione attiva (piccoli commercianti, artigiani, liberi professionisti). Di fronte a questa molteplicità di elementi di differenziazione tra lavoratori, anche le moderne analisi della struttura sociale considerano generalmente inappropriata la visione dicotomica della società (proletari e capitalisti) tipica della tradizione marxista più ortodossa. Poiché le differenze di collocazione nel mondo del lavoro - come nel caso della distinzione tra lavoratori dipendenti e autonomi - influiscono sulla 'visione del mondo' e quindi sull'orientamento politico, pur non determinandolo in modo rigido, la stratificazione per ceti sociali e la sua evoluzione nel corso del tempo costituiscono fattori essenziali nello studio delle vicende politiche (v. Sylos Labini, 1974).

Settori economici e orari di lavoro nello sviluppo del capitalismo

Solo quando si considera il mondo del lavoro nella sua articolazione diviene possibile cogliere l'enorme ampiezza dei cambiamenti intervenuti in esso nel corso degli ultimi decenni, e delle differenze tuttora esistenti tra paesi diversi.Se consideriamo le cose secondo una prospettiva di più lungo periodo, i cambiamenti sono tali da implicare una modifica delle stesse categorie utilizzate per l'analisi. All'inizio del Settecento, le statistiche elaborate dagli aritmetici politici (Gregory King, Charles Davenant) classificavano reddito e lavoratori non in base al settore di attività ma in base a ripartizioni territoriali: una visione che riflette la frammentazione dell'economia nazionale in unità locali non necessariamente autosufficienti ma assai meno legate fra loro di quanto avvenga oggi. Solo in seguito si afferma la suddivisione per settori economici. Anche in questo caso, però, le categorie comunemente utilizzate nel recente passato - agricoltura, industria, servizi - tendono oggi a essere sostituite da nuove categorie, con la distinzione tra servizi destinati e non destinati al mercato (o tra servizi pubblici e privati), mentre sempre meno peso viene attribuito alla distinzione tra agricoltura e industria.La ragione di queste tendenze recenti può essere compresa se guardiamo alle modifiche intervenute negli ultimi decenni nelle quote dei lavoratori impiegate rispettivamente nell'agricoltura, nell'industria e nei servizi. Quella che Colin Clark (v., 1951²) ha battezzato, alquanto impropriamente, 'legge di Petty', prevede che nel tempo la quota del lavoro occupata nell'agricoltura tenda a diminuire, e che crescano quelle occupate nell'industria e nei servizi. Se consideriamo i dati più recenti, vediamo che nei paesi più sviluppati il peso degli occupati in agricoltura è ormai drasticamente ridotto, mentre la quota degli occupati nell'industria, dopo essere cresciuta per vari decenni fino a raggiungere quasi il 50% dei lavoratori, ha iniziato a ridimensionarsi a vantaggio della quota degli occupati nei servizi, pubblici e privati, che in molti paesi cosiddetti 'postindustriali' ha ormai superato il 60%.

Lo stesso fenomeno può essere colto da un altro punto di vista, confrontando la struttura dell'occupazione in paesi a livelli diversi di sviluppo. L'agricoltura ha un ruolo ancora dominante nei paesi a più basso reddito, mentre nei cosiddetti paesi di nuova industrializzazione diminuisce la quota degli occupati in agricoltura e aumenta quella degli occupati nei servizi e soprattutto nell'industria; quest'ultima quota è superiore a quella che riscontriamo nei paesi postindustriali, dove è nettamente dominante l'occupazione nei servizi. Rispetto al profilo dell'evoluzione storica, il confronto tra paesi a diversi livelli di sviluppo mostra oggi una quota relativamente maggiore di occupati nei servizi - specie nei servizi pubblici - nei paesi a basso e medio reddito.

Per quanto riguarda le prospettive per il futuro, non sembra opportuno ricorrere a estrapolazioni delle tendenze più recenti, come fanno molti 'futurologi' che prevedono una continua crescita del settore dei servizi. Questa è dipesa, nella fase più recente, da tre circostanze che non è detto persistano in futuro. Il primo elemento è costituito dalla crescente quota di domanda dei consumatori finali rivolta ai servizi - in particolare per il tempo libero, per l'istruzione, per cure mediche - , considerati 'beni superiori', cioè beni non di prima necessità, la cui domanda cresce d'importanza al crescere del reddito. In secondo luogo abbiamo l''esternalizzazione' di molti servizi per la produzione, cioè il ricorso da parte delle imprese a fornitori esterni per servizi legali, di contabilità, di ricerche di mercato e simili, in precedenza svolti all'interno delle stesse imprese manifatturiere. In terzo luogo ricordiamo la minore crescita della produttività nel settore dei servizi rispetto a quella verificatasi nell'agricoltura e nell'industria manifatturiera.

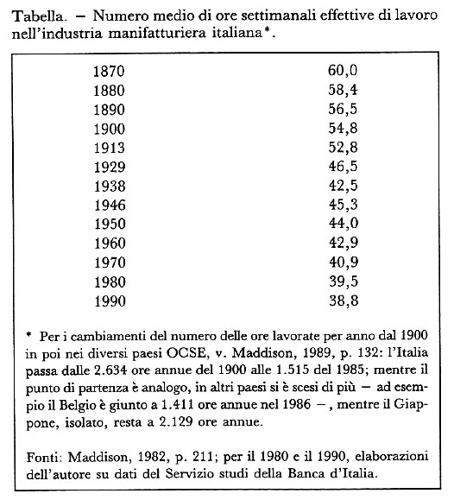

È plausibile che il primo dei tre elementi appena indicati persista almeno nel futuro prossimo. Anche per il secondo elemento è possibile che non sia stata ancora raggiunta la soglia di saturazione, di fronte alle crescenti esigenze di flessibilità delle imprese. Per il terzo elemento, tuttavia, le cose potrebbero cambiare notevolmente, se l'impatto della microelettronica riguarderà il settore dei servizi più che gli altri settori. Inoltre, l'espansione del settore pubblico collegata alla crescita dei servizi destinati al mercato sembra aver raggiunto un limite difficilmente valicabile in vari paesi a causa delle reazioni sempre più vive a un'elevata pressione fiscale. Un rallentamento della crescita dei servizi (in Italia nel 1994 per la prima volta questo settore ha conosciuto un calo in assoluto nel numero degli occupati) può dar luogo non semplicemente a nuove tendenze nella struttura settoriale dell'occupazione, ma a un crescente problema di disoccupazione tecnologica. Di fronte a questo problema, uno degli sbocchi più frequentemente proposti richiama una delle principali tendenze di lungo e lunghissimo periodo che caratterizzano il mondo del lavoro, quella alla riduzione degli orari di lavoro (giornalieri, settimanali, annui e riferiti all'intero arco di vita attiva del lavoratore: v. tabella).

Occorre sottolineare, comunque, che la tendenza di lungo periodo a una riduzione delle ore lavorate si afferma su una base di oscillazioni collegate all'andamento della congiuntura economica. In particolare, gli orari lavorativi di fatto seguono un andamento grosso modo prociclico (cioè crescono nelle fasi di espansione dell'economia e diminuiscono nelle fasi di rallentamento congiunturale), mentre gli orari contrattuali si mostrano sensibili soprattutto ai problemi di competitività internazionale dei singoli paesi. Infatti un paese non può perseguire isolatamente una politica di riduzione degli orari di lavoro senza correre il rischio di peggiorare la propria competitività internazionale, e quindi di aggravare anziché ridurre la propria disoccupazione. A parità di lavoratori occupati, l'aumento della produttività oraria si deve tradurre in maggiore produzione o in minori orari di lavoro. Nel corso dell'ultimo secolo, la riduzione degli orari di lavoro ha assorbito una quota degli aumenti di produttività oraria pari grosso modo a un terzo, mentre due terzi si sono tradotti in aumento della produzione pro capite.

Di fronte a questa situazione, i sostenitori di una società più attenta alla salvaguardia dell'ambiente, e quindi meno orientata verso la produzione materiale, ritengono che sarebbe necessario uno sforzo coordinato per modificare quelle proporzioni, perseguendo una drastica riduzione del tempo dedicato al lavoro a favore di quello dedicato alla cultura e ad attività libere. In questo senso, le più recenti tendenze dell'ecologismo più radicale si ricollegano a quei filoni del socialismo utopistico, ai quali si è accennato sopra, che auspicano riforme della società dirette ad assicurare una radicale riduzione del lavoro complessivo richiesto per il funzionamento della società accompagnata da una sua più equa riallocazione. Quest'ultimo problema concerne in particolare i lavori meno gradevoli, ma pur sempre necessari; per quanto riguarda quei servizi personali la cui prestazione può avere valore in sé - ad esempio, l'assistenza agli anziani e ai malati - è possibile favorire il ricorso al volontariato; per altre attività lavorative che non hanno questo tipo di gratificazione - ad esempio, la raccolta delle immondizie - è stato proposto il ricorso a un 'esercito del lavoro', in modo che ogni cittadino dedichi una parte limitata della sua vita a prestazioni di questo tipo, senza che nessuno sia condannato a esse per tutta la durata della propria vita attiva; questa proposta dunque ha finalità diverse da quella, analoga ma diretta principalmente a combattere la disoccupazione, di affidare a disoccupati, per periodi di tempo limitati, l'esecuzione di lavori socialmente utili in cambio di un salario minimo.

Evoluzione della struttura economica e della stratificazione sociale: verso il superamento del lavoro costrittivo?

L'immagine del lavoro ereditata dai testi ottocenteschi o della prima metà di questo secolo (e da film come Tempi moderni di Chaplin) e collegata all'immagine dell'operaio comune utilizzato alla catena di montaggio appare non totalmente superata - specie se guardiamo ai paesi in via di sviluppo, nei quali vengono decentrate le attività produttive a minore contenuto professionale - ma poco adeguata a cogliere le tendenze in atto nella fase più recente, specie nei paesi postindustriali. In questa fase ha ripreso vigore la crescita delle piccole e medie imprese, dotate di una maggiore flessibilità, spesso organizzate in 'distretti industriali'; in parallelo, si è avuto uno spostamento d'importanza dalle tecnologie basate sulla divisione scientifica del lavoro (Taylor) e sulle catene di montaggio a tecnologie più flessibili permesse dallo sviluppo della microelettronica e basate sulle macchine a controllo numerico. Inoltre, l'alternanza tra il primo e il secondo principio di Babbage - un frazionamento delle attività lavorative diretto a ridurne il contenuto di professionalità e quindi a ridurre il costo del lavoro, e la sostituzione con macchine delle attività più semplici - genera sia una tendenza di lungo periodo all'arricchimento delle capacità professionali (e soprattutto dell'istruzione di base) richieste ai lavoratori, sia una crescente varietà di mestieri e professioni. Se a questa tendenza si unisce quella alla diffusione dell'azionariato popolare (in vari paesi, in particolare negli Stati Uniti e in Germania, tramite un ruolo centrale dei fondi pensionistici), possiamo cogliere una situazione in cui la dicotomia di classe tra lavoratori e capitalisti perde importanza rispetto alla stratificazione per ceti sociali. In questa stessa direzione potrebbe operare una maggiore diffusione del cooperativismo nella produzione, già proposta nell'Ottocento da un filone del 'socialismo ricardiano' (Robert Owen, William Thompson) e da John Stuart Mill, le cui idee furono praticamente sommerse dall'ostilità delle ideologie marxiste e comuniste, che privilegiavano invece la proprietà pubblica dei mezzi di produzione. Fra l'altro, la diffusione del cooperativismo potrebbe essere favorita dal crescente contenuto professionale delle attività lavorative e quindi dalle crescenti difficoltà di controllare l'adeguatezza delle prestazioni dei lavoratori dipendenti.Il progresso tecnico apre dunque spazi notevoli: riduzione degli orari di lavoro, arricchimento professionale di molte attività lavorative, miglioramenti nell'ambiente di lavoro.

Allo stesso tempo pone problemi difficili: disoccupazione tecnologica, differenziazioni sociali, effetti sull'ambiente. In questo contesto, l'analisi delle tendenze in atto nel mondo del lavoro non può essere disgiunta dallo studio di proposte d'intervento. Fra queste, quelle forse più interessanti, non solo in via diretta ma anche per cogliere meglio le potenzialità della situazione in cui viviamo, sono le più radicali e solo apparentemente più utopistiche. Infatti, può apparire decisamente irrealistica la prospettiva suggerita da Marx di una liberazione completa dal lavoro costrittivo; ma assai meno irrealizzabili, almeno in linea di principio, appaiono le proposte di inserire sulla tendenza secolare alla riduzione del tempo dedicato al lavoro nell'arco della vita umana riforme anche radicali - come la promozione di lavori non produttivi di merci o servizi vendibili ma socialmente utili o l'istituzione di un 'esercito del lavoro' sulle linee sopra indicate - per ripartire in modo più equo sull'intera popolazione il carico ineliminabile del lavoro costrittivo e ridurre il peso delle differenziazioni sociali. Come si vede, comunque, il tema del lavoro è indissolubilmente legato a quello degli assetti della società: le trasformazioni in corso nel campo del lavoro, ricordate sopra, non potranno non avere effetti profondi sull'organizzazione delle società umane e sulla nostra vita. (V. anche Capitalismo; Disoccupazione; Divisione del lavoro; Economia; Economia e politica del lavoro; Macchine; Occupazione; Salari e stipendi; Tecnica e tecnologia; Valore, teorie del).

Bibliografia

Babbage, C., On the economy of machinery and manufacturing (1832), New York 1963.

Blaug, M., An introduction to the economics of education, Harmondsworth 1972.

Campanella, T., La città del Sole (1602), Milano 1963.

Cipolla, C.M., Before the industrial revolution, London 1976.

Clark, C., The conditions of economic progress, London 1940, 1951².

Hill, C., The world turned upside down, Harmondsworth 1975 (tr. it.: Il mondo alla rovescia. Idee e movimenti rivoluzionari nell'Inghilterra del '600, Torino 1981).

Hodgskin, T., Labour defended against the claims of capital; or, the unproductiveness of capital proved with reference to the present combinations amongst journeymen, by a labourer, London 1825 (tr. it.: Difesa del lavoro contro le pretese del capitale ovvero dimostrazione dell'improduttività del capitale, in Socialisti ricardiani, a cura di A. Ginzburg, Milano 1976, pp. 91-133).

Jevons, W.S., The theory of political economy, London 1871 (tr. it.: La teoria dell'economia politica, Torino 1947).

Kranzberg, M., Gies, J., By the sweat of thy brow, New York 1975 (tr. it.: Breve storia del lavoro, Milano 1976).

Kula, W., Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego, Warszawa 1962 (tr. it.: Teoria economica del sistema feudale, Torino 1970).

Lafargue, P., Droit à la paresse, Paris 1883 (tr. it.: Il diritto all'ozio, Milano 1971).

Lippi, M., Marx. Il valore come costo sociale reale, Milano 1976.

Maddison, A., Phases of capitalist development, Oxford 1982 (tr. it.: Le fasi di sviluppo del capitalismo, Milano 1987).

Maddison, A., The world economy in the 20th century, Paris 1989.

Marx, K., Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844 (1844), in Historisch-Kritische Gesamtausgabe, serie I, vol. III, Berlin 1932 (tr. it.: Manoscritti economico-filosofici del 1844, Torino 1975).

Marx, K., Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, 3 voll., Hamburg 1867-1894 (tr. it.: Il capitale. Critica dell'economia politica, 3 voll., Roma 1970).

Marx, K., Kritik des Gothaer Programms (1875), in "Die neue Zeit", 1890-1891, IX, n. 18 (tr. it.: Critica al programma di Gotha, Roma 1968).

More, T., Utopia, Lovanio 1516 (tr. it.: Utopia, a cura di L. Firpo, Torino 1971).

Perrotta, C., Produzione e lavoro produttivo nel mercantilismo e nell'illuminismo, Galatina 1988.

Petty, W., Economic writings (1899) (a cura di C. Hull), 2 voll., New York 1964.

Pownall, T., A letter from Governor Pownall to Adam Smith, L.L.D. F.R.S., being an examination of several points of doctrine, laid down in his 'Inquiry in to the nature and causes of the wealth of nations' (1776), in A. Smith, Correspondence (a cura di E.C. Mossner e I.S. Ross), Oxford 1977, pp. 337-376.

Reich, R., The work of nations, New York 1991 (tr. it.: L'economia delle nazioni, Milano 1993).

Ricardo, D., On the principles of political economy and taxation (1817), in The works and correspondence of David Ricardo (ed. critica a cura di P. Sraffa e M. Dobb), vol. I, Cambridge 1951 (tr. it.: Sui principî dell'economia politica e della tassazione, Milano 1976).

Roncaglia, A., Petty. La nascita dell'economia politica, Milano 1977.

Rossi, E., Abolire la miseria (1946), Roma-Bari 1977.

Say, J.-B., Traité d'économie politique, 2 voll., Paris 1803 (tr. it.: Trattato d'economia politica, Torino 1854).

Smith, A., An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (1776), in The works and correspondence of Adam Smith (ed. critica a cura di R.H. Campbell, A.S. Skinner e W.B. Todd), vol. II, Oxford 1976 (tr. it.: Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni, Milano 1973).

Spini, G., Le origini del socialismo, Torino 1992.

Sraffa, P., Production of commodities by means of commodities, Cambridge 1960 (tr. it.: Produzione di merci a mezzo di merci, Torino 1960).

Sylos Labini, P., Saggio sulle classi sociali, Roma-Bari 1974.

Weber, M., Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1904-1905), in Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, vol. I, Tübingen 1920 (tr. it.: L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, in Sociologia della religione, a cura di P. Rossi, vol. I, Milano 1982, pp. 17-194).

Weber, M., Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1922 (tr. it.: Economia e società, 2 voll., Milano 1961, 1974³).

Sociologia

di Marino Regini

1. Introduzione

Il lavoro è un'attività sociale complessa, a cui gli studiosi di scienze sociali hanno guardato in modi differenti e con differenti interessi, a seconda delle preoccupazioni che prevalevano nei diversi periodi storici. Negli ultimi vent'anni, ad esempio, vi è stato uno spostamento significativo dell'attenzione dai problemi della qualità a quelli della quantità di lavoro. Se fra gli anni cinquanta e settanta la preoccupazione dominante era infatti quella della 'umanizzazione' del lavoro - una preoccupazione giustificata dai metodi di lavorazione prevalenti e da una visione pessimistica degli effetti del progresso tecnico - negli anni ottanta, entrato in crisi il modello del Welfare State keynesiano che garantiva pieno impiego e sicurezza sociale, l'attenzione si è spostata verso i problemi della disoccupazione e delle conseguenti opportunità di redistribuire il lavoro, di accorciarne i tempi, e così via.

Ma ciò non significa che la riflessione sulla natura e sul futuro del lavoro sia diventata obsoleta. Anzi, proprio il dibattito su occupazione e disoccupazione ha indotto a riprendere quella riflessione, che ha toccato tre aspetti principali. Il primo, solo apparentemente definitorio, riguarda la stessa nozione di lavoro e ciò che essa ricomprende. Lavoro è sinonimo di occupazione, o è una categoria in cui rientrano anche altri tipi di rapporto sociale (v. Pahl, 1988)? È facile, ma tutto sommato poco significativo, osservare che, in realtà, anche quelli che vengono definiti come disoccupati e inoccupati spesso lavorano nell'economia nascosta e in quella irregolare. Più importante è notare che, se si adotta una definizione di lavoro, in contrapposizione a quella di tempo libero, troppo ricalcata su quella di occupazione - cioè come 'qualcosa che dobbiamo fare, che preferiremmo non fare, e per cui veniamo pagati' (v. Grint, 1991, p. 11) - si rischia di non considerare come attività lavorativa né il lavoro domestico né le molte forme di lavoro volontario. Decidere che cosa è lavoro e che cosa non lo è dipende insomma dalla definizione sociale, storicamente variabile, delle diverse attività umane; e in particolare dipende dal grado di egemonia che alcune forme di lavoro esercitano nei diversi periodi storici.

Il secondo aspetto della riflessione sul lavoro riguarda la sua natura, e quindi la valutazione sociale che di esso viene data. Partendo ancora una volta dai problemi della disoccupazione, si può notare che il lavoro che si cerca o che viene a mancare ha al tempo stesso la natura di labor - che nel significato latino comprende le nozioni di fatica, pena, sacrificio - e di opera, cioè di attività che strutturano la vita e che forniscono identità sociale (v. Touraine, 1986, p. 195). I due aspetti sono presenti in misura variabile nei diversi tipi di lavoro, che tuttavia ha sempre, inevitabilmente, una natura ambigua e contraddittoria. Da un lato è il simbolo della punizione per il peccato originale e della costrizione presente nella condizione umana: 'si lavora perché si deve'. In quanto tale implica non solo fatica e sacrificio, ma per lo più anche subordinazione ed eteronomia. Dall'altro, è un mezzo con cui l'individuo può dimostrare a se stesso e agli altri quanto vale: 'si lavora per affermare le proprie capacità'. Dunque il lavoro è uno strumento non solo di reddito, ma anche di status, di autorealizzazione, di identità sociale; tanto che "chi non ha un lavoro, molto spesso trae la propria autoconsiderazione o il prestigio sociale da altri a lui prossimi, come i genitori, il coniuge, i quali hanno un'occupazione" (v. Dahrendorf, 1988, p. 114). L'enfasi posta dagli scienziati sociali sull'uno o sull'altro di questi caratteri del lavoro dipende, come vedremo, non solo da convinzioni metascientifiche, ma anche dalla diversa lettura dei processi di mutamento che lo hanno interessato. Le trasformazioni del lavoro hanno per effetto di potenziare il primo o il secondo di questi caratteri contraddittori? E l'idea di una nuova società deve contenere in sé quella di una liberazione dal lavoro - attraverso una drastica riduzione dell'orario e un'ampia ripartizione sociale delle attività faticose e alienanti in nessun modo eliminabili - o di una liberazione nel lavoro, valorizzando cioè sempre di più le componenti di autonomia, responsabilità e autorealizzazione che dipendono dal modo di disegnare i lavori (v. Gorz, 1988)?

Infine, il terzo aspetto della riflessione riguarda il futuro del lavoro e della sua centralità sociale nei paesi industriali avanzati. La contrazione dell'occupazione dipendente e la riduzione dell'attività lavorativa stabile nell'esperienza di vita degli individui hanno l'effetto di ridimensionare la centralità sociale del lavoro, e addirittura portano alla 'fine della società del lavoro' (v. Dahrendorf, 1980; v. Offe, 1983), o implicano semplicemente una maggiore diversificazione delle esperienze lavorative, cioè il passaggio 'dal mondo del lavoro a quello dei lavori' (v. Accornero, 1992)?

La riflessione su questi diversi aspetti del lavoro ha posto fine a una lunga e curiosa disattenzione della teoria sociale e politica contemporanea nei confronti di questo fenomeno centrale della vita umana (v. Gallino, 1988, p. 138). Se nell'International encyclopaedia of social sciences addirittura non si trova una voce Work (ma solo quelle affini di Workers, Labor force e Occupations and careers), il dibattito fra gli studiosi di scienze sociali si è invece acceso più di recente sui temi sopra indicati inerenti ai confini, alla natura, e al futuro del lavoro.L'emergere di questo dibattito è rivelatore di profondi mutamenti avvenuti nella forma 'tipica' del lavoro come lo abbiamo conosciuto in questo secolo, cioè il lavoro dipendente (o lavoro salariato) e gerarchicamente subordinato, svolto normalmente a tempo pieno all'interno di un'organizzazione. È la contrazione e al tempo stesso la trasformazione di questo tipo storicamente determinato di lavoro che legittima gli interrogativi più astratti su che cosa rientri nella definizione di lavoro e su quali siano le tendenze prevedibili.Nei prossimi paragrafi, dunque, dovremo analizzare brevemente le caratteristiche del lavoro dipendente (v. § 1a) e gerarchicamente subordinato (v. § 1b), per poi valutare la portata dei suoi mutamenti e delle possibili alternative (v. § 1c). Questi temi verranno poi ripresi per esteso nei capitoli successivi.

Lavoro dipendente e non

L'occupazione alle dipendenze, o lavoro salariato, non è che una delle forme possibili di lavoro, anche se è quella che ha dominato la vita economica e il pensiero sociale dopo l'affermazione del capitalismo. Il concetto del posto di lavoro fisso come fonte pressoché esclusiva del reddito personale è emerso per la prima volta nell'Ottocento. Benché un mercato del lavoro sia esistito in molti paesi europei per diversi secoli, infatti, un'occupazione regolare a tempo pieno non era la norma, e il reddito ricavato dal lavoro salariato costituiva solo una componente non essenziale al mantenimento dell'individuo e della famiglia (v. Pahl, 1988, p. 12). Nonostante la specificità storica della nozione di occupazione dipendente e il periodo relativamente breve in cui si è affermata, ben presto essa viene a coincidere, nell'analisi sociale non meno che nel senso comune, con quella di lavoro tout court. Il manuale americano più usato negli anni cinquanta, ad esempio, definisce il lavoro come "occupazione permanente nella produzione di beni e servizi in cambio di una retribuzione" (v. Dubin, 1958).

È difficile sostenere che questa forma di lavoro non conservi anche oggi la sua centralità; essa ha tuttavia subito trasformazioni rilevanti, e soprattutto una notevole contrazione. L'aumento della disoccupazione cui si è accennato sopra non ne è che una delle cause. Le altre vanno ricercate nell'estensione e nel prolungamento del sistema di istruzione e di quello pensionistico, che hanno sottratto al mercato del lavoro quote crescenti di popolazione in età giovanile e in età anziana, nonché nella generalizzata riduzione dell'orario di lavoro.In diversi paesi, a questa contrazione del lavoro dipendente ha fatto invece riscontro una crescita del lavoro professionale e autonomo (artigiani, commercianti, lavoratori free-lance). E, soprattutto, non vi sono segnali che sia in calo il lavoro domestico, svolto in modo preponderante dalle donne, benché in molti paesi l'organizzazione familiare del lavoro abbia subito mutamenti rilevanti.

Il lavoro gerarchicamente subordinato

Anche la forma di lavoro gerarchicamente subordinato e svolto all'interno di un'organizzazione, che implica la disponibilità temporale piena del lavoratore a prestazioni standardizzate piuttosto che l'offerta di una prestazione specifica, è una costruzione sociale relativamente recente, esito di un duplice processo (v. Chiesi, 1990).Il processo più noto e ampiamente richiamato è quello che, nel corso di questo secolo, ha portato alla costituzione della grande impresa - un'impresa che produce in grande serie beni standard, mediante l'uso di macchine e di una forza lavoro che svolge compiti routinizzati. L'esigenza fondamentale che si poneva rispetto a quest'ultima era quella del controllo e della standardizzazione della prestazione, e a tale esigenza hanno a lungo risposto l'innovazione tecnologica nella fabbrica e negli uffici, e i metodi di organizzazione del lavoro, o 'concetti di produzione' prevalenti (v. Kern e Schumann, 1984).

Nei paesi industriali avanzati, un secondo processo si è poi affiancato al primo nel sancire la centralità del lavoro gerarchicamente subordinato e nell'assicurare il conseguimento di una standardizzazione, uniformità e 'rigidità' della prestazione lavorativa. Si tratta del costituirsi di sistemi di relazioni industriali volti alla tutela contrattuale di un tale rapporto di lavoro, e quindi alla sua stabilizzazione. Se l'organizzazione della grande fabbrica o dell'ufficio tradizionale era di fatto un sistema di regole relativamente uniformi, i sistemi di relazioni industriali che le corrispondevano consistevano in pratica nella contrattazione di queste regole secondo criteri altrettanto uniformi e standardizzati (v. Regini, 1991, pp. 149-150).Anche il lavoro gerarchicamente subordinato e svolto a tempo pieno in un'organizzazione, tuttavia, ha subito profonde trasformazioni e si è quantitativamente ridimensionato. Sono invece fortemente cresciute forme ibride fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, ovvero forme di lavoro atipico.

Il futuro del lavoro tra vecchio e nuovo

Dunque, le trasformazioni del lavoro - quelle recenti e quelle prevedibili - appaiono importanti, ma né dirompenti né univoche. La forma 'tipica' del lavoro dipendente e gerarchicamente subordinato conserva ancora un predominio economico e sociale rilevante. Accanto a questa forma tipica, altri generi di lavoro riconquistano un'attenzione a lungo perduta o negata - è il caso del lavoro autonomo e di quello domestico - o si presentano come novità alla ricerca di un consolidamento - è il caso dei vari lavori atipici.Anche le conseguenze dei processi di mutamento appaiono spesso ambigue e contraddittorie. È così, ad esempio, per quanto riguarda la duplice natura del lavoro. Con un trend iniziato da alcuni decenni, e che ha conosciuto una forte accelerazione nell'ultimo, il grado di fatica, di sacrificio, di costrizione è fortemente diminuito per quasi tutte le mansioni (v. Bonazzi, 1993) - anche se ciò ha reso per certi versi ancor più evidente il limite contro cui tale diminuzione si scontra, rappresentato dal permanere degli aspetti di subordinazione e di eteronomia nella maggior parte dei lavori. Tuttavia, alla diminuzione della componente di labor non ha fatto sempre riscontro un aumento di quella di opera, se non per alcune categorie professionali. Le possibilità di autorealizzazione attraverso il lavoro sono un aspetto intorno al quale si ricreano nuovi dualismi, fra gruppi occupazionali che ricavano dal lavoro soddisfazione e prestigio sociale e altri gruppi che continuano a scorgervi soltanto sacrificio e costrizione, sia pure attenuati. Mentre i secondi cercano di circoscrivere nel tempo e nell'esperienza di vita l'attività lavorativa, i primi si identificano sempre di più in tale attività. "Nulla caratterizza meglio le posizioni superiori del fatto che i loro appartenenti si lamentano di continuo d'aver troppo lavoro da svolgere [...]. Il grande consumo di lavoro è diventato il moderno equivalente del grande consumo di agiatezza" (v. Dahrendorf, 1988, p. 120).

2. Il lavoro nelle economie capitalistiche

È nelle economie capitalistiche che si sviluppa la forma del lavoro dipendente o lavoro salariato, regolata da un mercato anomalo qual è il mercato del lavoro e, successivamente, anche da istituzioni politiche e associative, mediante la legislazione, la contrattazione collettiva, le politiche del lavoro. Nel corso di questo secolo, tale forma di lavoro assume quelli che oggi consideriamo i suoi caratteri standard, e che recentemente sono stati sottoposti a trasformazioni più o meno accentuate. Anche nelle economie capitalistiche, tuttavia, rimangono in vita forme di lavoro non salariato, alcune delle quali hanno di recente riguadagnato un'attenzione da tempo perduta.

I mercati del lavoro e le altre istituzioni regolative

Un mercato è un meccanismo regolativo che consente la formazione del prezzo di un bene attraverso contrattazioni formalmente libere fra chi domanda e chi offre il bene stesso. Quando il bene scambiato è quella merce decisamente anomala costituita dal lavoro umano, si parla di mercato del lavoro. In realtà, vi sono diversi mercati per diversi tipi di lavoro. La domanda di lavoro è fortemente differenziata in base alle competenze richieste (se un'impresa ha bisogno di un ingegnere non assume ovviamente un cameriere) e in base ad altre caratteristiche. Ma anche l'offerta (cioè l'insieme delle persone disponibili a ricoprire un posto di lavoro) è diversificata per livello di istruzione, qualifica, esperienza lavorativa, nonché per età, sesso, provenienza etnica, ecc. Proprio perché le caratteristiche della domanda e dell'offerta di lavoro sono così eterogenee, sarebbe costosissimo e inefficiente, se non impossibile, utilizzare metodi amministrativi per coprire i posti di lavoro disponibili in un'economia sviluppata. Il mercato del lavoro si è invece rivelato uno strumento semplice e relativamente efficiente per fissare i livelli retributivi relativi (quindi i differenziali salariali) per le diverse figure professionali, imprese, aree geografiche e settori industriali. Tuttavia, esso presenta anche molti limiti e problemi di funzionamento, e i suoi esiti suscitano forti opposizioni, così che, storicamente, ha dovuto essere affiancato e in parte sostituito da altre istituzioni regolative. In primo luogo, vi sono aspetti del lavoro che il mercato non può regolare.

A differenza dei livelli retributivi, le condizioni in cui viene effettuata la prestazione lavorativa, o condizioni di lavoro - quali i ritmi di lavoro, le condizioni ambientali, o il grado di coinvolgimento nelle decisioni - vengono variamente regolate dalla gerarchia aziendale, dalla legislazione o dalla contrattazione collettiva. Così pure, non è il mercato del lavoro che può determinare interamente il livello desiderabile di occupazione complessiva (o di domanda di lavoro aggregata), o quello di garanzia del reddito per chi esca temporaneamente o permanentemente dal mercato del lavoro stesso. A ciò provvedono solitamente, in varia misura, le politiche statali, o la concertazione fra gli interessi organizzati. In secondo luogo, il ricorso al mercato può rivelarsi in vari casi meno efficiente dell'uso di meccanismi organizzativi. È questa, ad esempio, la ragione per la quale, per ricoprire posizioni relativamente qualificate, si sono diffusi quelli che gli economisti americani Doeringer e Piore (v., 1971) hanno chiamato 'mercati del lavoro interni', in contrapposizione a quelli 'esterni'. In molte imprese, soprattutto dove la produzione è altamente specifica e dove l'esperienza lavorativa e l'identificazione dei lavoratori con l'impresa stessa sono beni preziosi, le posizioni superiori vengono infatti ricoperte mediante promozione interna - cioè mediante meccanismi organizzativi - anziché mediante ricorso al mercato 'esterno'.Infine, lo scambio che ha luogo nel mercato del lavoro è uno scambio diseguale.

Benché la retribuzione e i termini del rapporto di lavoro vengano stabiliti attraverso una contrattazione formalmente libera, infatti, il potere di mercato - e quindi contrattuale - del datore di lavoro è di solito enormemente superiore a quello del lavoratore. Tranne che per figure professionali di difficile reperibilità, la domanda di lavoro è normalmente inferiore all'offerta e non ha le caratteristiche di urgenza e talvolta di drammaticità di quest'ultima. In tutti i paesi, la legislazione è intervenuta in diversa misura a temperare questa disuguaglianza presente nei mercati del lavoro, ponendo limiti alla facoltà delle imprese di licenziare, favorendo l'assunzione dei più deboli tra quanti si offrono su tale mercato, e così via. In tutti i paesi, inoltre, l'azione collettiva dei lavoratori, che ha portato alla formazione di sindacati, ha contribuito a trasformare lo 'scambio atomistico' che avviene nel mercato del lavoro in 'contrattazione collettiva' e talvolta in 'scambio politico' (v. Pizzorno, 1977), alterando così profondamente la natura di tale mercato.Nelle economie capitalistiche contemporanee, dunque, il mercato del lavoro è ancora il meccanismo principale per fare incontrare la domanda e l'offerta e per consentire che il lavoro si svolga nella forma tipica dell'occupazione dipendente. Ma gli altri meccanismi regolativi - dalle gerarchie aziendali allo Stato, alla contrattazione collettiva - hanno assunto un ruolo fondamentale sia nel fornire all'occupazione dipendente quei caratteri che consideriamo 'tipici' (quali il contratto a tempo indeterminato e con orario standard), sia nell'assecondarne i principali mutamenti.

Tendenze alla flessibilità

Se la forma di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato è una costruzione sociale relativamente recente, ancor più recenti sono alcune tendenze al suo parziale ridimensionamento.In primo luogo, è l'aspetto del tempo pieno ad avere subito una ridefinizione. Già le prime lotte sindacali per la riduzione della giornata di lavoro e la legislazione sulla sua durata avevano messo in evidenza che il significato di tale termine è socialmente variabile e va perciò giuridicamente definito. Tuttavia, nonostante la drastica riduzione della giornata e della settimana lavorative dagli inizi del capitalismo a oggi, l'idea che il lavoro dipendente non potesse che assorbire la gran parte della vita attiva di una persona era rimasta sostanzialmente immutata fino al secondo dopoguerra. È solo con la crescita del benessere nelle società industriali avanzate, e in particolar modo con il forte aumento del tasso di attività femminile (che in alcuni settori porta a una vera e propria femminilizzazione della forza lavoro), che si diffondono forme di lavoro a tempo parziale, organizzate secondo diverse modalità. Su diciannove paesi dell'area OECD, nel 1979 soltanto tre avevano una percentuale di occupati part-time superiore al 20% degli occupati totali; ma nel 1990 questi paesi erano divenuti sette (v. OECD, 1991, p. 46).

In secondo luogo, l'idea del lavoro a tempo indeterminato in cui si svolgono stabilmente le stesse mansioni per una retribuzione anch'essa prefissata - idea che si era affermata in questo secolo come esito della contrattazione sindacale non meno che dell'intervento statale - viene anch'essa messa in discussione negli anni ottanta. In questo decennio, l'esigenza delle imprese di rispondere in modo più agile e tempestivo alle turbolenze dei mercati porta ovunque a richieste di 'flessibilizzazione' del rapporto di lavoro. Queste richieste sono in taluni casi - particolarmente nei paesi anglosassoni - assecondate da propositi politici di deregulation; in altri paesi - ad esempio in Germania e in Italia - vengono di fatto contrattate con i sindacati (v. Regini, 1991).

Il primo obiettivo delle imprese è quello di ottenere maggiore flessibilità in entrata e in uscita dal mercato del lavoro (si parlerà allora di flessibilità numerica o esterna), contravvenendo così al carattere di sostanziale stabilità - difficoltà di licenziamento, divieto di assunzioni a tempo determinato - che i posti di lavoro erano venuti assumendo negli anni sessanta e settanta nelle economie industriali avanzate. Mentre la flessibilità esterna o numerica ha giocato un ruolo chiave nella ristrutturazione industriale dei tardi anni settanta e primi anni ottanta, un'importanza sempre maggiore è stata in seguito assunta dalla flessibilità interna o funzionale - cioè la possibilità di impiegare un lavoratore in mansioni diverse - e da quella temporale - vale a dire la possibilità di modulare il tempo effettivo di lavoro sulle esigenze della produzione. Molte delle imprese che avevano cercato in un primo momento un tipo di riaggiustamento basato su una contrazione dell'organico, infatti, non hanno tardato a scoprire che la riorganizzazione delle mansioni, lo sviluppo professionale della forza lavoro e l'elasticità dell'orario potevano costituire fattori di competitività ancora più importanti.Infine, l'egemonia del lavoro dipendente a tempo indeterminato è messa in discussione dalla crescita - che negli ultimi vent'anni ha interessato in varia misura tutti i paesi industrialmente avanzati - del numero e dell'importanza dei lavoratori con uno status incerto nel mercato del lavoro. Gli esempi sono svariati: dai lavoratori dipendenti che svolgono anche un lavoro in proprio, talvolta preparandosi a diventare piccoli imprenditori, a quanti sono usciti dal mercato del lavoro regolare con un pensionamento anticipato che poi lavorano nell'economia informale, a coloro che svolgono un lavoro free-lance, spesso intrattenendo un rapporto continuativo e di fatto stabile con un'impresa.

Il lavoro fuori dal mercato capitalistico

Come si è più volte accennato, anche in un'economia capitalistica non tutto il lavoro assume la forma standard del lavoro dipendente e retribuito. Tre altri tipi principali di lavoro hanno mantenuto una rilevanza quantitativa durante tutto lo sviluppo capitalistico, benché offuscati dall'egemonia della forma standard, e mostrano oggi una ripresa di importanza economica o sociale. Si tratta del lavoro autonomo e professionale, del lavoro domestico e di quello volontario.Le professioni liberali sono naturalmente una forma di occupazione antica, per le cui caratteristiche particolari esse vengono solitamente trattate sotto una categoria diversa - definita appunto 'professione' - da quella di lavoro. Altre figure sociali (artigiani, commercianti, ecc.) svolgono invece un'attività lavorativa normalmente in forma self-employed, cioè indipendente. Sia le interpretazioni evoluzioniste dell'analisi di Karl Marx, sia le teorie della modernizzazione industriale (v. Kerr e altri, 1960) hanno fatto a lungo considerare queste figure sociali come un residuo precapitalistico o preindustriale, quindi destinato a una inevitabile perdita di importanza, se non all'estinzione. In diversi paesi industrialmente avanzati, invece, la quota dei lavoratori autonomi sul totale della forza lavoro è andata aumentando a partire dagli anni settanta (v. OECD, 1986), in conseguenza sia del formarsi di nuove figure professionali e imprenditoriali create dallo sviluppo economico, sia di politiche di sostegno pubblico volte a ottenere consenso (v. Berger e Piore, 1980).

Il lavoro domestico è stato tradizionalmente svolto dalle donne che - ancor oggi si usa dire - 'non lavorano', cioè che non hanno un'occupazione dipendente. Se il linguaggio comune è rivelatore del perché questa categoria di lavoro sia stata a lungo esclusa dal concetto di lavoro più in generale, l'arbitrarietà di questa esclusione emerge non appena si consideri che le stesse attività di cui consiste il lavoro domestico possono costituire parte del lavoro salariato nell'economia formale. Ciò vale non solo per le attività svolte nell'abitazione in senso stretto, ma anche per molte altre al di fuori di essa, quali il giardinaggio, la manutenzione dell'auto o l'accompagnare i figli a scuola. D'altro canto, le possibilità per le donne di presentarsi sul mercato del lavoro sono state limitate e determinate dalle loro attività domestiche, dando luogo a modelli occupazionali basati sulle distinzioni di sesso. Per diverse ragioni, è dunque difficile non considerare il lavoro dipendente e quello domestico come strettamente connessi fra loro (v. Grint, 1991).Infine, il lavoro volontario è diventato più importante con la moltiplicazione dei servizi sociali connessi all'espansione del Welfare State e della cittadinanza sociale. La crisi fiscale dello Stato e la caduta di qualità dei servizi sociali che ne è seguita ha in molti paesi dato nuovo impulso al volontariato - chiamato spesso anche 'terzo settore' - quale alternativa alle deficienze dello Stato, del mercato e della famiglia nel fornire prestazioni sociali.

3. Il lavoro nell'impresa

La grande impresa e l'amministrazione pubblica sono i due contesti organizzativi nei quali il lavoro salariato ha assunto le caratteristiche tipiche della sua forma standard: non già lavoro svolto autonomamente per quanto riguarda gli strumenti e le procedure lavorative - come nel caso degli artigiani o dei professionisti - ma lavoro 'gerarchicamente subordinato'.

È nell'impresa industriale che le grandi problematiche poste da questo tipo di lavoro si sono originariamente sviluppate. Ed è alla grande impresa industriale che si è rivolta in via prioritaria l'attenzione delle scienze sociali interessate al tema del lavoro e dei suoi effetti sulle persone. Dal vecchio dibattito sulle conseguenze del mutamento tecnologico - intorno a cui si sono sviluppate gran parte della sociologia industriale e della psicologia del lavoro - e sull'umanizzazione del lavoro in una fase di parcellizzazione elevata delle mansioni, si è passati più di recente alle discussioni sul superamento dell'organizzazione del lavoro taylor-fordista, sulla sua portata e sui nuovi modelli emergenti.

Contemporaneamente al superamento del fordismo, tuttavia, due forme di lavoro al di fuori del tipo standard hanno acquistato rilevanza sociale: si tratta del lavoro nel settore dei servizi - che come vedremo racchiude in sé tipi di prestazione fortemente differenziati dal punto di vista qualitativo - e di quella costellazione di forme di lavoro che si usa ormai definire 'atipico'.

Il taylor-fordismo e le conseguenze del mutamento tecnologico