poppa

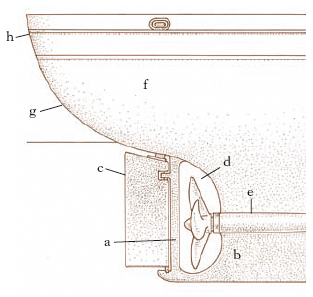

L’estremità posteriore di una barca. Nella sua parte immersa, la p. ha forma sottile, per ridurre al minimo la resistenza dell’acqua al moto della nave e per facilitare il buon funzionamento del timone e delle eliche (quando vi sono). La parte emersa è invece ampia e ha assunto in passato, e può assumere ancora, le forme più diverse: dal classico ‘aplustro’ e dalle sfarzose e pesanti strutture architettoniche e scultorie del grande periodo velico (dal 16° al 18° sec.) a quelle moderne, che possono essere quadre (o a specchio) nelle costruzioni in legno dei velieri, o tonde nelle navi mercantili di ferro, oppure tipo incrociatore, come nelle navi da guerra dall’inizio del 20° sec. e in alcuni transatlantici veloci (fig.), e infine a cassone (o anche tipo cacciatorpediniere) nel naviglio silurante dello stesso 20° sec., negli incrociatori, nei mas, nei motoscafi in genere. La p. a cassone ha il vantaggio di favorire le altissime velocità, ma è meno ‘marina’ e più soggetta a risentire del mare grosso, essendo completamente in aggetto e non galleggiante. Deve quindi avere strutture particolarmente robuste ed essere rigidamente connessa al resto dello scafo, dovendo sostenere timone ed eliche. Seguendo la tradizione classica, a p. (considerata la parte più nobile della nave perché solo di là si poteva, al tempo della vela, dirigere la manovra) sono situati gli alloggi del comandante e degli ufficiali. Tale usanza, durata a lungo nella marina militare, fu seguita anche dalla marina mercantile per gli alloggi passeggeri di maggior importanza fino al 1900 circa, quando si cominciò a spostarli nella parte centrale della nave, più larga e comoda, dove meno si risentono gli effetti dei movimenti della nave con mare grosso.