Serbia

Vedi Serbia dell'anno: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

La Repubblica Socialista Serba è stata la più importante entità della Repubblica Socialista Federale di Iugoslavia (Rsfi, 1943-1992), guidata dal presidente Josip Broz ‘Tito’ per gran parte della sua storia (1953-1980). La configurazione politica del paese nel secondo dopoguerra dipese largamente dalle decisioni del Partito comunista di Iugoslavia (Kpj) e la sua rilevanza è andata mutando in funzione delle vicissitudini storiche e politiche della Iugoslavia. Sulla base della nuova Costituzione federalista del 1974, la Serbia fu l’unica delle sei ex repubbliche federate ad avere al proprio interno due province, la Vojvodina e il Kosovo, alle quali fu garantita una sostanziale autonomia tale per cui qualsiasi modifica del loro status non poteva essere fatta senza l’approvazione da parte delle due assemblee provinciali. In entrambi i casi l’intento era duplice: garantire un riconoscimento alle minoranze nazionali (gli albanesi in Kosovo e gli ungheresi in Vojvodina) e rendere la Serbia istituzionalmente debole per impedire il ripetersi dei conflitti interni verificatisi durante la Seconda guerra mondiale. Con la morte di Tito nel 1980, data l’incapacità del meccanismo della rotazione annuale della carica di presidente della Rsfi di garantire un equilibrio all’interno di uno stato plurinazionale, la comunità serba iniziò a promuovere un ‘processo di serbizzazione’ delle strutture nevralgiche della federazione, favorendo una maggiore centralizzazione del potere in mano alla stessa comunità. Tale processo raggiunse il culmine tra il 1987 e il 1989 quando Slobodan Milošević – alla guida dapprima del Kpj e successivamente della repubblica, di cui modificò unilateralmente la Costituzione –, guidò repentinamente il paese da un modello socialista e mediamente attento ad un certo equilibrio tra le etnie della federazione, ad un sistema autoritario, centralista e fortemente improntato al nazionalismo serbo. Queste politiche, congiuntamente al riemergere di sentimenti nazionalisti e di istanze separatiste nelle singole repubbliche federate, furono in parte un fattore disgregativo che diede origine nel 1991 ad un processo di frammentazione della federazione durato oltre un decennio. Il processo a cascata delle dichiarazioni di indipendenza delle ex repubbliche socialiste generò, tra gli altri, due lunghi e sanguinosi conflitti che coinvolsero la Serbia: quello con la Bosnia-Erzegovina (1992-1995) e quello con la regione secessionista del Kosovo (1998-1999).

Il livello di violenza toccato dal conflitto in Bosnia-Erzegovina e la prossimità all’Europa occidentale sollecitarono l’intervento delle Nazioni Unite e di una coalizione di paesi occidentali a guida Nato, a seguito del parziale fallimento delle operazioni di peacekeeping. Dopo la firma degli accordi di Dayton (1995) tra Serbia, Bosnia-Erzegovina e Croazia, fu la Nato a farsi garante dell’indipendenza bosniaca e ad occupare dal 1999 la regione a maggioranza albanese del Kosovo, che si era dotata di un governo di fatto indipendente da Belgrado. Dopo la guerra e l’istituzione di un travagliato processo di state building, nel 2008 il parlamento di Priština dichiarò la propria indipendenza formale dalla Serbia, la quale non riconobbe l’atto, al contrario di molti e rilevanti attori della comunità internazionale (tra cui Francia, Germania, Stati Uniti e Italia).

Sebbene la questione kosovara non possa definirsi del tutto chiusa, una svolta nel processo di stabilizzazione e di normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo è giunta nell’aprile 2013, con la firma a Bruxelles di un accordo di 15 punti che affrontava alcune delle questioni che hanno bloccato a lungo i negoziati: lo status e l’autonomia politica, culturale e giudiziaria del Kosovo settentrionale, abitato per il 94% da cittadini serbo-kosovari che non riconoscono il governo di etnia albanese e le condizioni dell’adesione di Priština alle organizzazioni internazionali. Su questo tema l’accordo garantiva ampia autonomia all’associazione dei comuni serbi del Kosovo, i quali disporrebbero così di un proprio apparato di polizia, che dovrebbe comunque agire nel quadro legale istituzionale del Kosovo, rispettando pertanto la sovranità di quest’ultimo. A garanzia di tale delicato processo, Serbia e Kosovo, nelle persone dei premier Aleksandar Vučić e Isa Mustafa, hanno firmato a Bruxelles nell’agosto 2015 un accordo che riconosce l’istituzione dell’Associazione delle municipalità serbe del Kosovo del nord. Oltre a prevedere un’intesa nei settori dell’energia, delle telecomunicazioni e la costruzione di un ponte sul fiume Ibar (confine fisico e ‘politico’ tra le due comunità in Kosovo), l’accordo tra Belgrado e Priština ha garantito la definizione di una riforma giudiziaria per tutelare la minoranza serba del Kosovo.

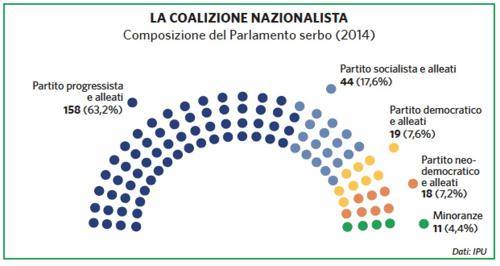

Con l’indipendenza del Kosovo e prima ancora con quella del Montenegro (2006), la Serbia ha pertanto concluso il suo travagliato percorso di frammentazione politica fino a giungere alla sua attuale fisionomia statuale. La nuova Costituzione del 2006 ha definito la Serbia una repubblica parlamentare, con un capo di stato eletto a suffragio popolare diretto. Fino al 2012 la carica è stata ricoperta da Boris Tadić, esponente del filo-europeo Partito democratico (Ds) e già presidente della Serbia e Montenegro tra il 2004 e il 2006. Dalle elezioni presidenziali del 2012, la massima carica dello stato è ricoperta invece da Tomislav Nikolić, leader del Partito progressista (Sns). Nata come formazione di ispirazione nazionalista, Sns si è spostata su posizioni sempre più conservatrici-moderate, alleandosi con il Partito socialista (Sps) di Ivica Dačić. Con le elezioni legislative del 16 marzo 2014, l’Sns, con la coalizione di partiti che lo appoggiava, ha ottenuto la maggioranza assoluta, con 158 seggi e Aleksandar Vučić, già vice premier con Dačić, è stato nominato nuovo primo ministro. L’azione dell’esecutivo Vučić è basata su tre direttrici principali: rafforzamento di un processo riformista interno, normalizzazione dei rapporti con il Kosovo e prosieguo dei negoziati di adesione con l’Unione Europea.

Sul versante delle relazioni internazionali, durante la Guerra fredda la Iugoslavia adottò un modello politico-economico di stampo socialista, ma prese rapidamente le distanze dall’Unione Sovietica, ponendosi alla testa del ‘Movimento dei paesi non allineati’ e inaugurando un periodo di mitigato isolamento internazionale. Per tutti gli anni Novanta la Federazione si ritrovò in guerra e isolata diplomaticamente, trovando un solido alleato soprattutto nella Russia post-sovietica. Una relazione speciale sopravvissuta agli anni e suggellata peraltro dalla firma nel 2013 della Dichiarazione di partnership strategica. Parallelamente alla relazione speciale con Mosca, Belgrado ha portato avanti un percorso di avvicinamento a Bruxelles, rafforzatosi soprattutto dalla fine della presidenza Milošević nel 2000. In virtù di ciò, Belgrado ha assunto posizioni sempre più favorevoli all’ingresso nell’Eu e ha scelto di collaborare con il Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia. Gli arresti nel 2011 dell’ex colonnello serbo Ratko Mladić e dell’ex presidente della Repubblica Serba di Krajina Goran Hadžić hanno rafforzato la collaborazione tra la Serbia e la giustizia internazionale e hanno rappresentato un altro passo avanti nel processo di adesione all’Eu. Nel marzo 2012 la Serbia ha difatti ottenuto lo status di paese candidato e il 21 gennaio 2014, in ragione anche dei passi in avanti compiuti sulla questione kosovara, si è svolta la prima conferenza intergovernativa per l’avvio delle trattative per l’ingresso nello spazio comunitario, che dovrebbe avvenire non prima del 2020.

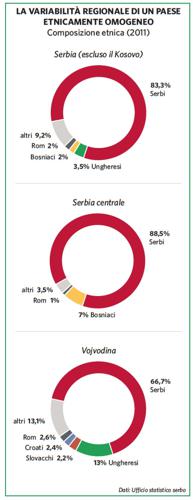

Popolazione, società e diritti

La composizione etnica della Serbia (escludendo il Kosovo) è divenuta sempre più omogenea nel corso degli anni Novanta. Se nel 1991 la popolazione serba costituiva circa il 77% del totale, in base al censimento del 2011 questa era arrivata all’83%. La minoranza magiara costituisce invece circa il 3,5% del totale, ma supera il 14% degli abitanti nella provincia autonoma di Vojvodina, nel nord del paese al confine con l’Ungheria. Le appartenenze religiose rispecchiano quelle etniche: in Serbia l’85% degli abitanti è cristiano ortodosso, il 5,5% cattolico e il 3,2% musulmano; in Kosovo l’etnia albanese costituisce oggi il 92% del totale e la popolazione è in gran parte musulmana. Oltre ai rifugiati delle guerre degli anni Novanta, sparsi nel paese e nella regione, la Serbia si è anch’essa trovata ad affrontare l’emergenza migranti.

Sotto il profilo del welfare, la spesa sanitaria è tra le più alte al mondo (6,4% del pil), anche se nell’ultimo decennio il comparto si è dimostrato sempre meno efficiente. Allo stesso modo il sistema scolastico serbo, che nel periodo socialista aveva un’alta reputazione e concorreva con i migliori sistemi europei, ha subito un crollo negli anni Novanta e deve oggi sfruttare gli aiuti provenienti dall’Eu, gran parte dei quali diretti verso l’istruzione secondaria.

Durante gli anni Novanta due piaghe sociali, infine, sono andate diffondendosi parallelamente nel paese: la violenza e la criminalità organizzata. Nel primo caso, molti degli episodi legati alla violenza urbana, che hanno visto coinvolta anche Belgrado, affondano le proprie radici negli ambienti del nazionalismo serbo più oltranzista, che esercita grande fascino su ampie fasce della popolazione, in particolare sui giovani disoccupati. Il secondo problema, in parte collegato al precedente, è costituito dalla criminalità organizzata locale, che mantiene una presenza capillare in alcune regioni del paese e a volte trova connivenze – mai ufficialmente dimostrate e/o certificate – in alcuni ambienti politici affini. Una prova di ciò è l’omicidio dell’allora premier Zoran Đinđić, il 12 marzo 2003, colpevole di aver espresso il proprio impegno nella lotta al crimine organizzato e di aver istituito un tribunale speciale per i crimini di stampo mafioso.

Economia ed energia

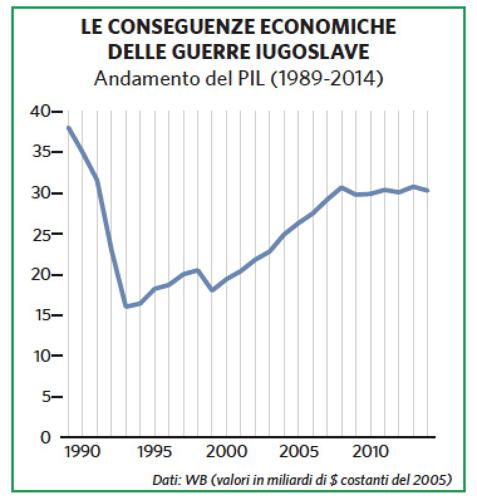

Le guerre balcaniche hanno avuto un forte impatto sull’economia serba. Il prodotto interno lordo (calcolato in dollari costanti del 2000), che toccava gli 11 miliardi di dollari nel 1990, crollò a 5 miliardi nel 1993 per poi risalire molto lentamente. La nuova crescita del pil ha conosciuto una notevole accelerazione soltanto nel periodo 2003-07, a un tasso del 6% circa l’anno, trascinata dall’espansione della domanda interna. Attualmente il pil serbo è arrivato a 36,5 miliardi di dollari.

La transizione verso un’economia di servizi è avvenuta in tempi più lenti rispetto agli altri paesi balcanici. Industria e agricoltura restano ancora importanti nell’economia serba (assieme compongono circa il 40% del pil). Le politiche fiscali serbe si sono inoltre dimostrate generalmente lassiste, dando origine a una costante crescita del debito pubblico che ha raggiunto quasi il 76,7% del pil.

Un ruolo importante è giocato dagli aiuti internazionali e dalle rimesse. L’Eu ha contribuito nel 2012 con oltre 250 milioni di dollari di aiuti, mentre la Russia ha fornito prestiti agevolati per un totale di un miliardo di dollari. Al contempo, la Serbia ha finalizzato la concessione di un prestito da 1,2 miliardi di dollari da parte del Fondo monetario internazionale.

L’economia serba risente della mancanza di competitività delle proprie imprese a livello europeo e sui mercati internazionali, nonché della propensione della domanda interna a rivolgersi a prodotti di importazione. Per tali motivi, il governo sta provvedendo allo sviluppo di programmi di contenimento del deficit di bilancia commerciale, che mirano a portarlo sotto il 5% del pil. Parallelamente, gli investimenti diretti esteri, pari a diversi miliardi di dollari negli anni Duemila, si sono fortemente contratti nel 2012 (emblematico il caso dell’acciaieria di Smederevo, ceduta dalla Us Steel al governo serbo per 1 dollaro). Un’inversione di tendenza è prevista per i prossimi anni, grazie soprattutto agli investimenti provenienti dalla Russia. Questi sono diretti in particolar modo verso il comparto energetico e delle infrastrutture serbe, come ad esempio le acquisizioni da parte di Lukoil e Gazprom delle aziende Beopetrol e Naftna Industrija Srbije o la ristrutturazione delle raffinerie di Novi Sad e Pančevo, distrutte dai bombardamenti Nato del 2009. Negli anni a venire è inoltre previsto un rafforzamento delle relazioni economiche con la Cina, intenzionata ad inserirsi ulteriormente nei processi di privatizzazione promossi da Belgrado (in particolare nel settore delle infrastrutture) e a promuovere la creazione di una zona economica libera sul Danubio. Le prospettive di crescita dell’economia serba restano quindi strettamente collegate ai processi di privatizzazione e alla stabilizzazione del quadro finanziario pubblico.

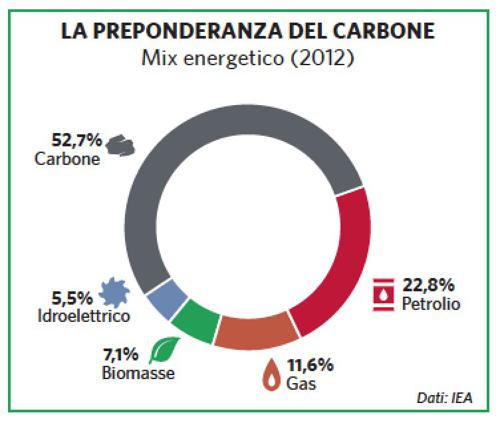

Sul versante energetico, la Serbia fa affidamento in misura preponderante sull’estrazione e sul consumo di carbone (che rappresenta oltre la metà del mix energetico nazionale), mentre le importazioni di gas e di petrolio provengono in massima parte dalla Russia.

Difesa e sicurezza

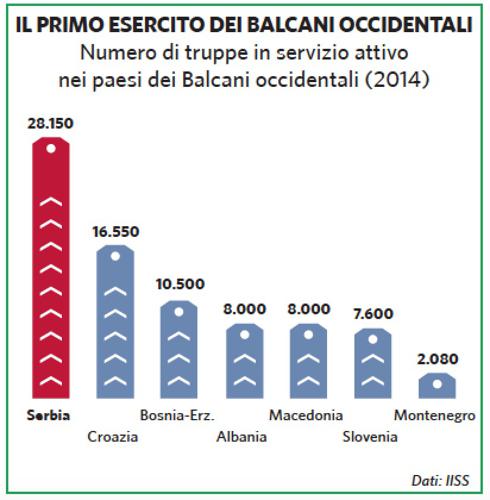

Dal primo gennaio del 2011 la Serbia ha abolito la leva obbligatoria, dando avvio alla totale professionalizzazione delle forze armate. Tale decisione fa parte delle direttive di modernizzazione della difesa tracciate dal governo Cvetković (2008-12), in cooperazione con la Commissione europea e la Nato. Nel 2007 ha preso avvio inoltre uno studio delle forze di difesa serbe, che, due anni più tardi, ha condotto all’adozione di una nuova strategia di sicurezza nazionale e di difesa. Oltre alla professionalizzazione delle forze armate, i documenti governativi individuano l’esigenza di ridurre il numero dei militari nell’esercito serbo, oggi primo per dimensioni nella regione balcanica occidentale. Belgrado è anche incoraggiata ad adottare misure per ricondurre l’esercito sotto il controllo del potere civile.

Sebbene la Serbia ritenga che una parte del suo territorio – il Kosovo – sia occupata in maniera illegittima da forze internazionali, nel settembre 2006 l’allora presidente Tadić ha firmato con gli Stati Uniti uno storico accordo sullo status delle forze militari (Sofa) che riconosce e regola la presenza di soldati Usa in Kosovo. Le parti si sono inoltre impegnate ad una maggiore cooperazione militare. Nello stesso anno, la Serbia è entrata a far parte del programma Partnership for Peace della Nato. Malgrado ciò, l’opinione pubblica serba rimane fortemente ostile ad un eventuale approfondimento dei rapporti con l’Alleanza atlantica, accusata di aver illegittimamente sostenuto l’istanza indipendentista kosovara e di aver bombardato il paese durante la campagna militare del 1999.

Oltre a curare i rapporti con Usa e Nato, la Serbia ha mantenuto solide relazioni, anche militari, con la Federazione russa. Infatti, in occasione delle visite del presidente Nikolić a Mosca (settembre 2012) e di Putin a Belgrado (ottobre 2014), Serbia e Russia hanno firmato alcuni memorandum di cooperazione militare, nei quali è stata ribadita la special relationship esistente tra i due paesi.

La Serbia e la questione migranti

Tra l’agosto e il settembre 2015, la Serbia è stata impegnata nella gestione di un importante flusso di profughi e rifugiati provenienti dalle principali aree di crisi del Medio Oriente allargato (in particolare da Siria, Iraq e Afghanistan). Una situazione divenuta emergenziale a seguito della decisione del governo ungherese di costruire un muro lungo il confine con la Serbia. Sebbene la Serbia rappresenti soltanto una tappa di passaggio nella cosiddetta rotta balcanica dei migranti, l’emergenza ha messo a dura prova le deboli strutture ricettive nazionali. Il paese infatti dispone soltanto di due centri adatti a gestire il flusso incessante di migranti: Belgrado e Miratovac, vicino alla città di Preševo, nel sud della Serbia, dove profughi e rifugiati entrano in territorio serbo attraverso la Macedonia. Secondo il Ministero del lavoro serbo, sono stati registrati oltre 100.000 migranti nel corso del 2015, di cui almeno 10.000 che hanno espresso l’intenzione di rimanere in Serbia. L’intensità del flusso, nonché la volontà del governo serbo stesso di dirigere questo movimento di persone verso i confini croati e ungheresi, ha alimentato tensioni con i governi di Budapest e Zagabria. Se la situazione lungo i valichi ungheresi (Subotica, Kelebia, Horgoš-Roszke) sembra essersi stabilizzata, le tensioni maggiori si sono registrate lungo il confine croato, in particolare nei pressi del passo di Berkasovo-Bapska, dove è stata canalizzata la maggior parte del flusso migratorio diretto verso Austria, Germania e paesi dell’Europa settentrionale.