farfalla

Zoologia

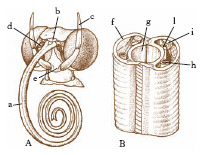

Nome comune degli Insetti dell’ordine dei Lepidotteri, con quattro ali coperte di squame variamente colorate; con circa 120.000 specie costituiscono uno fra i più grandi ordini di Insetti a metamorfosi completa. Gli adulti hanno capo mobile, occhi composti ben sviluppati, antenne allungate, costituite da un numero vario di articoli, e di forme diverse (filiformi, clavate, piumose ecc.). L’apparato boccale è adatto a succhiare sostanze fluide: le mandibole mancano o non funzionano; le mascelle costituiscono una lunga tromba, che l’insetto tiene arrotolata a spirale sotto il capo quando non si nutre ( spiritromba; fig. 1). Le quattro ali sono membranose, di solito le anteriori più grandi delle posteriori; sono ricoperte di squame variamente colorate, facilmente caduche, cui si deve la colorazione delle ali e del corpo; i maschi di alcune specie hanno certe zone delle ali provviste di squame odorifere ( androconi). In alcuni gruppi (per es., Pteroforidi) le ali sono costituite da rami sfrangiati come penne. Nelle femmine di alcune famiglie (Geometridi, Tineidi, Limantridi) e in quelle di tutti gli Psichidi, le ali sono ridotte o mancano completamente. Le zampe sono di solito uguali fra loro; talvolta le anteriori, modificate o ridotte, non funzionano; nelle femmine di molti Psichidi le zampe mancano. L’addome ha forma variabile; è privo di cerci.

Le larve, dette bruchi, hanno corpo allungato, cilindrico. La porzione inferiore della bocca è provvista di una papilla da cui esce, in forma di sottilissimo filo, la seta secreta da ghiandole salivari modificate ( seritteri). Ciascuno dei tre segmenti toracici ha un paio di zampe corte e tozze. Dei dieci segmenti addominali, alcuni sono provvisti di un paio di false zampe, non articolate. Il dorso del 9° segmento addominale porta, in molti bruchi, un cornetto più o meno sviluppato. In alcune specie (per es., Papilio) v’è un processo forcuto ( osmeterium) che è estroflesso d’improvviso da dietro l’occipite se il bruco è molestato, e manda un odore sgradevole. Il corpo dei bruchi può essere fornito di verruche colorate, di lunghe appendici, di tubercoli piliferi, di peli e setole talora urticanti ecc.

Le crisalidi (pupae obtectae), generalmente immobili, hanno aspetto uniforme, sono corte, tozze, a livrea scura o sbiadita, e quasi tutte hanno l’apice addominale provvisto di un insieme di uncini e formazioni varie chiamato cremastere. Talune sono nude (anoiche); altre sospese (succinte) per mezzo di un filo sericeo; in maggior numero però sono evoiche, cioè protette da un riparo, che può essere un bozzolo costruito di seta secreta dalla larva, o un impasto di seta e altre sostanze (foglie, rosura legnosa ecc.).

Le f. sono insetti ovipari, a sessi distinti, con dimorfismo sessuale talora notevole. Le femmine spesso emanano un feromone caratteristico (talvolta percettibile anche all’olfatto umano) che richiama i maschi. Frequenti sono i casi di dimorfismo o di polimorfismo di stagione. Notevoli anche i casi di mimetismo. Molte f. hanno una livrea smagliante, talora con riflessi metallici. Le dimensioni variano da un minimo di pochi millimetri di apertura alare, fino al massimo di 280 mm (Thysamia agrippina). Spostandosi per alimentarsi da fiore a fiore i Lepidotteri sono importanti pronubi, cioè agenti della fecondazione incrociata delle piante. La sfinge testa di morto (Acherontia atropos) allo stato adulto, penetra negli alveari per succhiare il miele. Molte specie (per es., la f. monarca, Danaus plexippus) compiono, volando, migrazioni di notevole ampiezza.

Le larve dei Lepidotteri sono quasi tutte fitofaghe; per lo più si nutrono di foglie. In gran maggioranza vivono solitarie, talora gregarie, come le processionarie (Thaumetopoeidae). Molti bruchi di Lepidotteri vivono entro i frutti, i fiori, le gemme, come il comune baco delle mele (o carpocapsa,). Parecchi sono xilofagi, e scavano gallerie nei rami e nei tronchi; i minatori di foglie scavano gallerie fra l’epidermide superiore e quella inferiore, che rispettano. I danni arrecati dai bruchi all’agricoltura e alla silvicoltura sono ingenti. Contro le specie che si nutrono delle foglie, l’uomo agisce sia con la lotta biologica (per es., diffusione di predatori e di parassiti), sia con mezzi meccanici (trappole, esche), sia con veleni chimici. Le larve di molte specie di piccole f. ( Tineidi) vivono a spese di sostanze vegetali secche e conservate: grano, farina, pasta, frutta; altre si cibano di lana, pellicce, piume (come le comuni tignole o tarme, Tineola bisselliella), di sughero, di cera. Talune sono carnivore e predatrici; poche acquatiche.

Nell’antica sistematica i Lepidotteri erano divisi in due gruppi senza valore tassonomico: Ropaloceri, le f. diurne, con antenne terminate a clava, ed Eteroceri, le f. crepuscolari e notturne, con antenne di forme diverse. In alcune classificazioni sono divisi nei sottordini Omoneuri, con le nervature delle ali anteriori eguali a quelle delle ali posteriori, con due sole famiglie, ed Eteroneuri, con le nervature diverse, che comprendono tutte le altre famiglie.

Tecnica

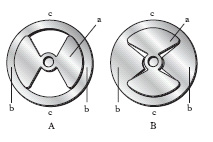

Circuito a f. In radiotecnica, circuito oscillante per microonde. È costituito (fig. 2) da un induttore mobile, a, avente forma di f. e da due induttori fissi b, a 180° fra loro, collegati dagli elementi c, che determinano l’induttanza del circuito. Quando a si trova in corrispondenza degli induttori fissi b, la capacità del circuito è massima (posizione A); ruotando l’induttore mobile dalla posizione A alla posizione B si ha una diminuzione della capacità e della induttanza del circuito, e quindi un’ampia variazione della frequenza di risonanza.