klystron

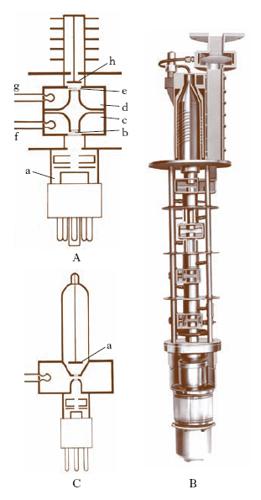

Tubo termoelettronico ideato dai fratelli R. e S. Varian (1939) e largamente usato come amplificatore e generatore nel campo da circa 200 MHz a circa 100 GHz, cioè nel campo delle onde ultracorte e delle microonde. In esso si opera una modulazione di velocità di un fascio elettronico anziché, come avviene nei normali tubi, una modulazione di intensità: questo risultato è raggiunto variando la velocità degli elettroni per mezzo di adatti circuiti risonatori. Il k. è schematicamente illustrato in fig. A: un cannone elettronico a produce un fascio di elettroni diretti verso l’anodo h; nel percorso dal catodo all’anodo il fascio elettronico passa attraverso due strutture a doppia griglia b ed e, le quali costituiscono gli elementi capacitivi di due risonatori a cavità quasi toroidale c e d; nell’interno dei risonatori penetrano due spire f e g di accoppiamento ai circuiti esterni. Le due cavità sono raccordate con saldature vetro-metallo all’ampolla ad alto vuoto che racchiude tutti gli elettrodi.

Nel funzionamento del k. come amplificatore, la tensione a radiofrequenza da amplificare è immessa attraverso la spira f nella prima cavità c (chiamata addensatore, ingl. buncher), le cui dimensioni sono tali che essa risuoni alla frequenza della tensione applicata. Il campo elettrico che si viene a stabilire fra le due griglie b della cavità produce, a seconda del suo segno, una periodica accelerazione e decelerazione degli elettroni, il flusso dei quali, uniforme prima della cavità, si trasforma, all’uscita da questa, in un flusso ‘a pacchetti’. La completa modulazione di velocità del flusso elettronico avviene nello spazio fra le due cavità (spazio di variazione), la distanza fra le quali è scelta in rapporto alla frequenza di lavoro e alla velocità iniziale degli elettroni. Il fascio a pacchetti, attraversando poi la doppia griglia e della seconda cavità d (chiamata ricettore, ingl. catcher), crea in questa un campo elettromagnetico che induce una forza elettromotrice nella spira g e quindi nel circuito esterno di utilizzazione. È da notare che il tempo di transito che interessa non è quello relativo al percorso catodo-anodo, ma quello relativo allo spazio compreso nella doppia griglia di ogni cavità; data la vicinanza delle due griglie tale tempo è, almeno per onde di frequenza sino a circa 100 GHz, molto minore del periodo dell’onda di lavoro: è molto difficile soddisfare una condizione di tal genere con tubi di concezione classica.

L’energia ottenibile nella seconda cavità di un k. è quella ceduta dagli elettroni di ogni pacchetto all’atto del loro frenamento a opera della cavità stessa; l’amplificazione di potenza di un k. del tipo descritto non è molto elevata, essendo dell’ordine di 10, tuttavia può essere grandemente aumentata disponendo opportunamente più cavità in serie: sono stati realizzati k. a più cavità (fig. B) che consentono di ottenere, per onde di qualche cm, guadagni di potenza dell’ordine di 105 e potenze dell’ordine di 102 kW in regime continuo e di qualche MW in regime impulsivo.

Per ottenere il funzionamento del k. a due cavità come generatore di oscillazioni persistenti è sufficiente connettere fra le due spire f e g un tratto di cavo coassiale lungo tanto quanto basta per avere un’opportuna relazione di fase fra le correnti a radiofrequenza delle due cavità. Lo stesso risultato può anche ottenersi, come nei k. reflex (fig. C), con una sola cavità disponendo a valle di questa un elettrodo a (riflettore o repulsore) che ha la funzione di riflettere di nuovo verso la cavità con fase opportuna il fascio elettronico: k. di questo tipo forniscono potenze piuttosto modeste (fino a circa 1 W) e sono particolarmente usati come eterodina in molti ricevitori radar. Da quanto detto risulta evidente il fatto che i k. sono destinati a funzionare solo alla frequenza di risonanza delle cavità: in pratica queste sono costruite in modo da permettere, entro piccoli limiti, una certa variazione della frequenza di lavoro mediante piccole modifiche delle loro dimensioni geometriche. Nei k. reflex una certa variazione della frequenza di lavoro (circa ± 1% della frequenza centrale) può essere ottenuta, molto semplicemente, variando la tensione del riflettore: circostanza che viene opportunamente sfruttata per controllare automaticamente la frequenza in questione.

Nei k. amplificatori a più cavità destinati a operare in sistemi a larga banda di frequenza, per es. in ponti radio a molti canali, la necessaria larghezza di banda utile si ottiene dimensionando e alimentando in modo opportuno le varie cavità risonanti.