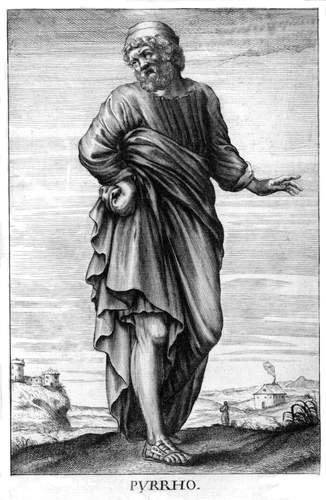

Pirróne di Elide

Filosofo greco (n. 360 circa - m. 270 circa a. C.). È considerato il fondatore dello scetticismo. La sua dottrina, esposta da Timone di Fliunte (ca. 320-ca. 230 a.C.) e Diogene Laerzio, riconosce l'assoluta soggettività di ogni conoscenza: di qui la sospensione del giudizio(ἐποχή), fino all'astensione da qualsiasi discorso (ἀϕασία), al fine di raggiungere l'imperturbabilità (atarassìa).

Vita e opere

Incerti i dati cronologici della sua vita, che sembra si sia estesa tra il 360 e il 270 a. C.; incerte sono le notizie circa la sua formazione culturale, anche perché di lui non resta nessuna opera scritta (le sue dottrine furono esposte dal maggiore fra i suoi scolari, Timone di Fliunte). Da un lato egli è detto scolaro di Brisone, scolaro di Euclide di Megara (ma secondo un'altra tradizione questo Brisone sarebbe stato figlio o discepolo del megarico Stilpone, e ciò è cronologicamente improbabile, perché il maestro sarebbe stato in tal caso più giovane dello scolaro); dall'altro, egli appare scolaro, o amico, del democriteo Anassarco, insieme col quale seguì la spedizione di Alessandro in Asia (mentre come scolaro di P. è a sua volta designato il democriteo Nausifane di Teo). In ogni modo è certo che la sua concezione è da collegare da un lato con la dialettica delle scuole socratiche di Elide e di Megara, dall'altro con la gnoseologia democritea, fortemente permeata di elementi scettici, e soprattutto col relativismo soggettivistico della sofistica protagorea e della scuola cirenaica. La sua figura di iniziatore dello scetticismo ha assunto col tempo un carattere sempre più mitico, onde a lui furono attribuite anche concezioni posteriori. La fonte principale delle dottrine di P. è nell'esposizione di Diogene Laerzio e nei frammenti di Timone di Fliunte. Punto di partenza della scepsi di P. è senza dubbio la concezione sofistico-cirenaica della soggettività di ogni conoscenza, che a P., a causa dell'incontrollabilità della corrispondenza del conosciuto con il reale, appare in luce assolutamente negativa. Così il sofistico δισσὸς λόγος (il «doppio discorso»), per cui ogni tesi non era meno vera di quella che le si poteva opporre, viene capovolto nel pirroniano οὐδὲν μᾶλλον («nulla più»), per cui ciascuna tesi non è «per nulla più» vera della tesi opposta. Da tale impossibilità di conoscere come le cose realmente siano, deriva l'ἐποχή, la «sospensione» di ogni giudizio circa la verità, e, infine, l'ἀϕασία, cioè l'astensione da qualsiasi discorso o espressione verbale, destinata irrimediabilmente a dare per vero o per falso ciò che non si sa se è vero o falso: donde la piena indifferenza circa la valutazione pratica delle cose, che assicura all'animo l'atarassia, supremo ideale etico ed eudemonistico dell'uomo.