Basidiomiceti

Phylum (Basidiomycota) di funghi Eumiceti i cui corpi fruttiferi, mangerecci o velenosi, rappresentano, nella maggioranza dei casi, il fungo del linguaggio comune. Hanno tutti micelio pluricellulare, con pareti ricche di micosina.

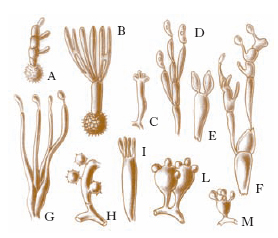

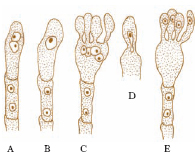

Presentano riproduzione sessuale, ma in genere molto semplificata (cariogamia); la propagazione ha luogo per conidi, clamidospore, teleutospore e specialmente per basidiospore, portate da speciali ife, dette basidi (fig. 1). La sessualità si manifesta con la fusione di ife primarie uninucleate appartenenti a due miceli (miceli primari) fisiologicamente di sesso diverso, derivati da due spore. Si forma così il micelio secondario costituito da cellule provviste di una coppia di nuclei (dicarion). Nelle cellule terminali delle ife del ricettacolo, destinate a divenire basidi, avviene la cariogamia, seguita dalle meiosi con la formazione delle spore (fig. 2). Prima della formazione di queste, i basidi subiscono una divisione mediante tramezzi (fragmobasidi o basidi settati) oppure rimangono indivisi (olobasidi). Nei primi i tramezzi possono essere trasversali oppure longitudinali. I nuclei delle spore si portano all’esterno del basidio passando attraverso gli sterigmi, particolari sporgenze che rimangono poi come peduncoli delle spore. Nei fragmobasidi a setti longitudinali, gli sterigmi sorgono in posizione apicale rispetto alle singole cellule; in quelli a setti trasversali sono invece in posizione laterale. Queste disposizioni si osservano anche negli olobasidi.

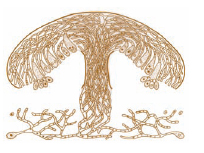

Nei Basidiomiceti inferiori ( Emibasidi), il basidio nasce direttamente da una cellula diploide ed è chiamato promicelio, mentre si chiamano sporidi le basidiospore che contiene; manca in questi funghi un basidiocarpo. Negli altri B. ( Olobasidi), il basidio non deriva direttamente da una spora e si hanno per lo più corpi fruttiferi (ricettacoli, o basidiocarpi) nei quali i basidi possono essere riunti in uno strato (imenio), dove sono frammisti a parafisi. L’imenio è portato da un imenoforo in forma di tubi, punte, costoline, lamelle. I ricettacoli sono aperti (B. gimnocarpi), o chiusi (B. angiocarpi). Il ricettacolo consta di un piede (o gambo, o stipite), più o meno sviluppato e sottile, il quale regge il cappello o pileo, fatto a disco convesso o imbutiforme. Il cappello porta a sua volta l’imenoforo. Talora nella parte superiore del piede esiste l’anello, residuo del velo parziale, che è una membrana la quale nel ricettacolo in sviluppo nasconde l’imenio basidioforo aderendo da una parte al margine di questo e dall’altra al piede (fig. 3). In alcuni B., il ricettacolo presenta la volva (che può coesistere con l’anello), che è il residuo del velo totale o universale, il quale avvolge interamente il ricettacolo giovane; in seguito all’accrescimento di questo, il velo si lacera e lascia un residuo più o meno vistoso alla base del piede, in forma di dito di guanto.

I Basidiomiceti differiscono dagli Ascomiceti perché le spore dei primi sono esogene, quelle dei secondi sono endogene; inoltre nei B. la generazione sporofitica, diploide, rappresentata dalle cellule binucleate, prevale di fronte alla generazione gametofitica, uninucleata, che appare ridotta, al contrario di quanto si constata negli Ascomiceti.

Il numero delle specie finora descritte è di oltre 15.000, ma si ritiene che in realtà siano in numero maggiore e si hanno, con il procedere delle ricerche, frequenti aggiunte. Sulla classificazione dei B. non vi è generale accordo. Essi vengono per lo più suddivisi in Teliomiceti (o Protobasidiomiceti), nei quali il basidio deriva direttamente da una spora e mancano i corpi fruttiferi, e in Imenomiceti, provvisti di corpi fruttiferi e a loro volta suddivisi in Fragmobasidiomiceti, con basidi settati, e in Olobasidiomiceti, ai quali appartengono diversi ordini, tra cui Agaricali, Poliporali e Gastromiceti.

I Basidiomiceti comprendono, oltre a molte forme saprofite, anche temibili parassiti di piante coltivate (carbone; carie; ruggine).